Introducción

La electroencefalografía (EGG) es una técnica diagnóstica que permite evaluar la actividad eléctrica de las estructuras cerebrales con el uso de electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. La potencia obtenida se clasifica de acuerdo a bandas de frecuencia, que pueden ser: beta (>13 Hz), alfa (8-13 Hz), teta (4-8 Hz) y delta (0.5-4 Hz). En adultos jóvenes en condiciones de reposo, relajación, vigilia y sin actividad mental, la actividad predominante es beta y alfa, mientras que, en ocasiones, la presencia de teta se relaciona a condiciones patológicas sin origen o significado evidente 1.

Diversos estudios electrofisiológicos han demostrado que se incrementa la actividad teta durante procesos de aprendizaje en áreas del cerebro como la corteza frontal 2. Esto se manifiesta en la transición del reposo hacia la observación y coincide con las respuestas de uso de memoria episódica 3, en especial cuando se utiliza memoria de trabajo 4,5.

De otra parte, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV, del inglés heart rate variability) ha sido muy usada para evaluar múltiples condiciones tanto fisiológicas como patológicas, por la reacción directa de la actividad del sistema nervioso autónomo a múltiples estímulos externos 6. Estudios previos han demostrado que el estrés mental (evaluado a través de pruebas de concentración) lleva a una disminución de la HRV, lo que sugiere un aumento de la actividad simpática y una reducción de la actividad parasimpática 7.

Diversos autores han relacionado la actividad de la corteza frontal (en especial la corteza frontal derecha) con el proceso de control de la actividad autonómica y, por lo tanto, con la modulación de la HRV 8. Sin embargo, existen pocos trabajos que vinculen la actividad electroencefalográfica propia de los procesos de aprendizaje con cambios autonómicos.

Este trabajo busca valorar la relación entre la actividad neuronal cortical orbitofrontal, determinada a través de EGG, y la respuesta autonómica, determinada a través de HRV, frente a tareas cognitivas observacionales, de concentración, memoria y juego.

Materiales y métodos

Tipo de estudio

El presente es un estudio transversal descriptivo (cross sectional study) con dos grupos (hombres n=20 y mujeres n=19) con promedio de edad de 21.2 (±2.32) años. Los criterios de inclusión fueron: individuos entre 18 y 24 años, físicamente activos durante los últimos 12 meses, con una práctica deportiva de mínimo 4 días por semana o mayor a 250 minutos semanales y sin consumo previo de sustancias que afecten el sistema nervioso (cafeína, alcohol, tabaco). Incluso con los criterios descritos, los participantes fueron excluidos si, al analizar las señales biológicas, estas se encontraban contaminadas con ruido excesivo que impidiera realizar su limpieza, así como alguna condición limitante observada en la valoración clínica previa que pudiera afectar la respuesta autonómica (privación de sueño, estrés físico asociado a dolor o lesiones, entre otras).

El estudio y sus procedimientos fueron ajustados a los principios establecidos en la declaración de Helsinki. Para esto, los protocolos y procedimientos fueron revisados y autorizados por el Comité Bioético de las Instituciones que particparon en la investigación. En consecuencia, todos los individuos fueron informados de las características del estudio, sus objetivos, los procedimientos a aplicar, los riesgos potenciales y el uso de la información, a fin de que aprobaran su participación con su firma y huella. Para garantizar la integridad de los pacientes, fue necesaria una valoración clínica inicial por parte del personal biomédico del estudio, en la cual se evaluaron las condiciones de elegibilidad y el control de potenciales riesgos para la salud.

Muestreo

Considerando los criterios descritos y la complejidad de los procedimientos del laboratorio, se realizó un muestreo no probabilístico y una agrupación de los participantes por sexo. Por tanto, un total de 40 individuos de ambos géneros fueron incluidos en el estudio, quienes se dividieron en dos grupos (hombres n=20; mujeres n=20). Al final del proceso, se estableció una pérdida muestral del 2.5% (una mujer), explicada por la baja calidad de las señales adquiridas.

Descripción de los procedimientos

Con la intención de controlar fuentes de invalidación relacionadas con las condiciones de aplicación de protocolos e instrumentos, se determinó que los participantes fueran evaluados en horas de la mañana e interrogados sobre la calidad del sueño y el uso de cafeína, alcohol o cigarrillo durante las 24 horas previas. Por tanto, aquellos individuos que incumplían alguna de estas condiciones fueron programados de nuevo en otra sesión, de manera que se garantizaran unas condiciones mínimas para la toma y el registro de las variables.

Adquisición de señales

La adquisición de las variables se realizó con PowerLab 8/35 (ADInstruments Europe, Oxford, UK), la señal electroencefalográfica se obtuvo mediante electrodos de oro plateado dispuestos en posición frontopolar izquierda FP1, frontopolar derecha FP2, temporal izquierda T3 y temporal derecha T4 y un electrodo de referencia a nivel auricular A1, para un montaje longitudinal FP1-T3 y FP2-T4, según el sistema internacional 10/20. Para la adquisición, se utilizó una ganancia x106 y un filtro digital pasa baja con frecuencia de corte 35 Hz y frecuencia de muestreo de 400 Hz.

La señal electrocardiográfica se obtuvo por medio de una derivación DII (60°), al ubicar un electrodo negativo en el acromion derecho, un electrodo positivo en la espina ilíaca anterosuperior izquierda y un electrodo neutro en la espina ilíaca anterosuperior derecha. Para la adquisición, se utilizó una ganancia x103 y un filtro digital pasa baja de 30 Hz a una tasa de muestreo de 400 Hz.

Fases del procedimiento

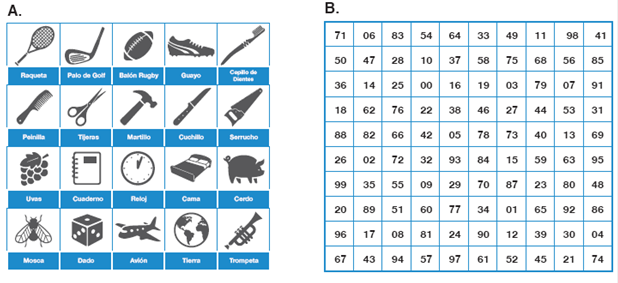

Cada uno de los participantes cumplió con cinco fases seguidas durante el estudio: a) reposo: se recolectaron las señales en reposo con el paciente en posición sedente durante dos minutos; b) observación: se le permitió al evaluado observar una serie de imágenes con su respectivo nombre durante 30 segundos (Figura 1A); c) memoria: el evaluado tuvo un tiempo de dos minutos para evocar el nombre del mayor número de imágenes; d) concentración: el evaluado resolvió el Test de Harris & Harris para concentración durante tres minutos 9, que consiste en una cuadrícula con números aleatorios entre el 0 y el 99 (Figura 1B), y e) juego: los participantes del estudio jugaron "reto mental" durante diez minutos. Este juego reúne pruebas de memoria, habilidad visual, lógica, matemáticas y atención.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 A) Figuras utilizadas para la evaluación de la observación y la memoria; B) Test de Harris & Harris utilizado para evaluar la concentración 9.

Análisis de las señales

Para el análisis de la señal electroencefalográfica, se utilizó Matlab (MathWorks) y luego de seleccionar un período de tiempo libre de artefactos, se extrajo la serie temporal (ST) y se obtuvo la densidad de potencia espectral (DPE) mediante la transformada rápida de Fourier (FFT, del inglés fast Fourier transform). Después, se calculó la energía en cada banda del EGG (beta, alfa, delta y teta) empleando el método trapezoidal. Y al final, se determinó el peso porcentual de energía que aporta cada ritmo a la energía total del EGG.

El análisis de la HRV se llevó a cabo con ayuda del software Kubios HRV (10). La fase de preprocesamiento de la señal de frecuencia cardíaca (HR, del inglés heart rate) consistió en el retiro de artefactos (variaciones del intervalo RR superiores a 0.45 s con respecto al promedio) y el filtrado de la señal con un filtro pasa alta tipo Smoothness Prior, con un valor lambda de 500 y una frecuencia de corte de 0.035 Hz 11.

A partir del tacograma obtenido libre de ruido, fue analizado el promedio de HR en la ST. Para el análisis en el dominio de la frecuencia a partir de la ST, se requirió interpolar spline cubic, ya que los latidos cardíacos no eran equidistantes. Finalmente, una tasa de 4 Hz con muestras equidistantes fue utilizada, a continuación se aplicó una FFT para obtener la DPE y los parámetros de potencia fueron obtenidos (en valores RMS y porcentual del total de la potencia) en la muy baja frecuencia (VLF: 0-0.04 Hz), baja frecuencia (LF: 0.04-0.15 Hz) y alta frecuencia (HF: 0.15-0.4 Hz).

Análisis estadístico

La homogeneidad en el comportamiento de las variables se evaluó con el estadístico de Levene. Las diferencias entre cada una de las fases del estudio se determinaron mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de dos vías, seguido de comparaciones post hoc de diferencias mínimas significativas (DMS). Se usó una t-Student para muestras no pareadas que mostraran las diferencias entre hombres y mujeres. Las conexiones entre las variables se establecieron mediante el coeficiente de correlación de Pearson. La diferencia se consideró estadísticamente significativa con una p<0.05 y altamente significativa con p<0.01.

Resultados

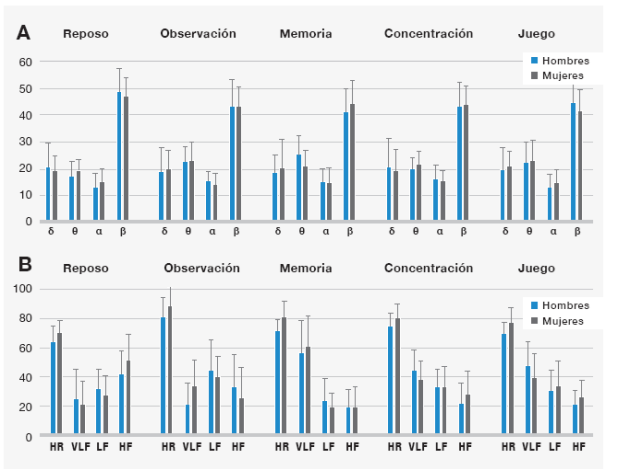

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la actividad electroencefalográfica entre hombres y mujeres, si bien en ambos grupos predominó beta a lo largo de toda la evaluación (Figura 2A). De la misma forma, tampoco se observaron diferencias en las variables asociadas a HRV y la HR. Aunque la HR fue superior siempre en mujeres, solo tuvo una diferencia significativa en la fase de memoria (p<0.01) y juego (p=0.02) (Figura 2B).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2 Respuestas encontradas entre los datos de hombres y mujeres. A) actividad electroencefalográfica. δ - delta 0.5-4 Hz, θ - teta 4-8 Hz, α = alfa 8-13 Hz y β - beta >13 Hz; B) diferencia entre los datos de frecuencia cardíaca (HR) y HRV. VJF: muy baja frecuencia 0-0.04 Hz; LF: baja frecuencia 0.04-0.15 Hz; HF: alta frecuencia 0.15-0.4 Hz. *Diferencia estadísticamente significativa p<0.05.

El análisis de la varianza mostró diferencias significativas entre las fases de la evaluación para el comportamiento de actividad teta. Para beta, las diferencias se observaron al comparar cada fase con el reposo. A su vez, la HR y la HRV mostraron diferencias significativas en la mayoría de las variables (Tabla 1).

Tabla 1 Resultados de ANOVA para la evaluación de diferencias entre las variables.

Prueba de diferencias mínimas y su significativas entre las variables comparada con el reposo. HR: frecuencia cardíaca; HRV: variabilidad de la frecuencia cardíaca; VJF: muy baja frecuencia; LF: baja frecuencia; HF: alta frecuencia ; NS: no significativo.

* p<0.05.

† p<0.01.

Fuente: Elaboración propia.

Comparadas con la señal obtenida en reposo, se observa que las variables electroencefalográficas con cambios estadísticamente significativos fueron el porcentaje de actividad teta, que se incrementó (p<0.01). Además, la actividad beta se redujo, delta no presentó variación y el aumento para alfa solo ocurrió en la fase de concentración de los hombres, donde pasó de 13.2% a 16.3% (p=0.03). (Tabla 1,Figura 1A).

Las correlaciones entre cambios electroencefalográficos y HRV vincularon el aumento de la actividad teta con una disminución del porcentaje de señal HF (r=-0.86) y un aumento de la HR (r=0.71). Del mismo modo, se asoció la reducción de beta a una reducción del porcentaje HF (r=0.96) y a un incremento de la HR (r=-0.75) (Tabla 2).

Tabla 2 Correlaciones entre los datos electroencefalográficos y datos de variabilidad de la frecuencia cardíaca.

HR: frecuencia cardíaca; HRV: variabilidad de la frecuencia cardíaca; VLF: muy baja frecuencia; LF: baja frecuencia; HF: alta frecuencia.

Fuente: Elaboración propia.

Los cambios en conjunto de la distribución de la actividad en el EGG, la variación de la HR y la distribución de la HRV se pueden observar en la Figura 3.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3 Respuestas fisiológicas observadas durante cada fase del estudio, promedio para todos los individuos n=39. A) Comportamiento de la actividad electroencefalográfica; B) HR = frecuencia cardíaca promedio; C) Variabilidad de la frecuencia cardíaca expresada en porcentaje: VLF = muy baja frecuencia, LF = baja frecuencia y HF = alta frecuencia.

Discusión

El presente estudio reveló que el comportamiento de la HR en todo el grupo fue superior durante el período de observación, memoria, concentración y juego, en comparación con el reposo, la cual es una respuesta que puede vincularse en primer lugar con una inactivación autonómica parasimpática que se manifestó en la reducción de la señal HF de la HRV 6. Estos resultados fueron similares a los reportados en otras situaciones como la transición desde el reposo hacia la actividad física, que tuvieron un aumento de la HR explicado por supresión vagal en especial 12.

Se han encontrado respuestas autonómicas en diversas formas de estrés psicosocial similares a las reportadas en este estudio 13. Se presume que la presión evolutiva ha impulsado adaptaciones funcionales para centrar la atención en la detección de amenazas, basadas en la información que provee la vía visual sin mediación inicial de la conciencia para facilitar respuestas fisiológicas autonómicas 14. Esta situación se parece a la observada en actividades que requieren memoria a corto plazo, en las que la actividad simpática ha aumentado 15.

Experimentos en ratas han revelado un crecimento de ondas teta ante un estímulo nuevo asociado al proceso de aprendizaje 2. Así mismo ocurre durante procesos de atención, en los que se reducen los ritmos corticales beta y gamma precedentes a un incremento de teta 16. Estos hallazgos son semejantes a los encontrados en el presente estudio, donde se evidenció una reducción de ritmo beta y aumento de teta durante la transición reposo-observación.

Los hallazgos proponen que los estímulos visuales que evocan procesos cognitivos de aprendizaje generan estímulos en la corteza orbitofrontal, que se encarga de procesos de asociación e involucra contexto, ubicación espacial, eventos, respuestas emocionales y toma de decisiones 17, entre otros. La participación de esta región es evidenciable por una mayor actividad teta 18. Desde la corteza prefontal se proyectan neuronas inhibitorias (GABAérgicas) hacia el núcleo central de la amígdala (CeA), lo que se asocia al desarrollo de emociones 19.

Del mismo modo, está demostrado que desde el CeA, se proyectan axones glutaminérgicos hacia la médula ventrolateral rostral desde donde se proyectan fibras excitatorias simpáticas preganglionares vía retículo espinal 20. Por otra parte, desde el CeA también se proyectan fibras inhibitorias GABAérgicas hacia el núcleo del tracto solitario, lo que podría conectarse con una reducción de la actividad parasimpática 21.

En general, en los procesos de comprensión de la regulación de la actividad autonómica cardiovascular, se tiene en cuenta el papel de los barorreceptores 22,23 y los quimiorreceptores 24. Sin embargo, en la actualidad, la adecuada comprensión requiere considerar de forma adicional el efecto mecánico del sistema respiratorio 25, el efecto de mecanorreceptores musculares 26, la presencia de citoquinas proinflamatorias por acción directa sobre el hipotálamo 27,28 y el efecto de la actividad cortical descrito hasta ahora en condiciones de sueño 29 y, como lo evidencian los resultados expuestos, también la actividad cortical en vigilia cuando hay transición del estado de reposo hacia demandas cognitivas observacionales de concentración, memoria y juego.

Con base en la evidencia, se ha sugerido el núcleo central de la amígdala como posible estructura fundamental en la relación entre la corteza cerebral y el sistema nervioso autónomo. No obstante, es necesario desarrollar nuevos estudios para comprobar esto.

Conclusiones

Los resultados en este estudio sugieren cambios en la respuesta electroencefalográfica de la corteza orbitofrontal, dados por una mayor actividad teta y asociados a una mayor actividad del sistema nervioso simpático y una menor respuesta del sistema nervioso parasimpático. Esto plantea que, adicional a moduladores clásicos como los barorreceptores y los quimiorreceptores, la corteza cerebral participa de forma activa en la regulación de la actividad autonómica durante la vigilia. Este fenómeno es evidente cuando se pasa del estado de reposo a una demanda cognitiva observacional, de concentración, memoria y juego.

Conflicto de intereses

Ninguno declarada por los autores.

Financiación

Ninguna declarada por los autores.