Introducción

El aumento en la expectativa de vida en la población ha causado un incremento en la incidencia de falla cardiaca, tanto a nivel mundial como en Colombia; actualmente se estima una prevalencia del 2,3% en el país1. El diagnóstico no sólo implica una alta carga de mortalidad, sino también de hospitalizaciones, deterioro significativo en la calidad de vida del paciente y aumento en los costos de la atención2. Por tal razón en los últimos 40 años, a medida que crece el conocimiento en la fisiopatología de la enfermedad, se han desarrollado diversos avances farmacoterapéuticos que, sumados al enfoque multidisciplinario de las clínicas de falla cardiaca, han logrado un impacto favorable en la evolución de esta enfermedad3,4.

Sin embargo, aunque se alcance una terapia óptima con medicamentos y dispositivos de estimulación con impacto favorable en los distintos desenlaces clínicos, la tasa de mortalidad se aproxima al 50% a los 6 años5, lo que significa que queda un margen sustancial para mejorar en el arsenal terapéutico. Durante muchos años, y tras fracasos sucesivos, la insuficiencia cardiaca pareció alcanzar un techo terapéutico imposible de atravesar6.

No obstante, en 2014 se probó la promisoria molécula sacubitril/valsartán en el ensayo clínico PARADIGM-HF, el cual demostró una reducción significativa en el número de hospitalizaciones por falla cardiaca, mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y muerte súbita. Este medicamento aparece indicado como alternativa terapéutica en pacientes con falla cardiaca con fracción de eyección ventricular izquierda reducida (FEVI-r), que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento óptimo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)/ bloqueadores de receptor de angiotensina (BRA), betabloqueadores (BB) y antagonistas del receptor de mineralocorticoide (ARM)7,8.

Pese a que sacubitril/valsartán tiene aprobación INVIMA para su uso en Colombia desde 2016, existe poca información sobre la experiencia clínica con este medicamento en el país, razón por la cual se realizó un análisis sobre su comportamiento en pacientes de la clínica de falla cardiaca de un hospital de alta complejidad colombiano. El objetivo de este estudio fue describir las características basales demográficas, clínicas y de laboratorio, así como el comportamiento clínico de los pacientes tratados con sacubitril/valsartán en la Clínica de Falla Cardiaca de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Métodos

Se realizó un estudio observacional de cohorte retrospectivo. Se analizaron las historias clínicas de 56 pacientes que recibieron tratamiento con sacubitril/valsartán en la clínica de Falla Cardiaca de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el periodo comprendido entre enero de 2017 y mayo de 2018. La indicación para el inicio del tratamiento con este medicamento se basó en los lineamientos de las guías nacionales e internacionales de manejo para pacientes con falla cardiaca con FEVI-r. Una vez iniciada la terapia con sacubitril/valsartán, la titulación de cada paciente fue individualizada según el criterio clínico del cardiólogo tratante y la tolerancia al medicamento. Se obtuvo la información del seguimiento dentro de los tres primeros meses en los pacientes en quienes se logró la titulación del medicamento a dosis máxima tolerada (n=49). Similar al estudio PARADIGM HF, se describieron eventos adversos como hipotensión sintomática (presión arterial sistólica <90mm Hg); elevación en la creatinina sérica >2,5 mg/dl, elevación sérica del potasio >5,5 mmol/l, angioedema/tos y otros como cefalea y palpitaciones.

Análisis estadístico

Se diseñó una base de datos en el programa Microsoft Excel® (2010) y posteriormente se exportó al software STATA® versión 12 con el que se realizó el análisis estadístico. Se realizó un análisis univariado en el que las variables continuas se describieron por medio de medidas de tendencia central (media) y dispersión (desviación estándar), en tanto que las variables cualitativas se describieron en términos de frecuencias y proporciones. Para la comparación de las características basales respecto al seguimiento a los tres meses se utilizó una prueba t pareada para las variables continuas y una prueba de proporción de dos muestras para las variables categóricas. Todas las pruebas se hicieron a dos colas y se consideró como diferencia estadísticamente significativa un valor p ≤ 0,05.

Resultados

Características generales

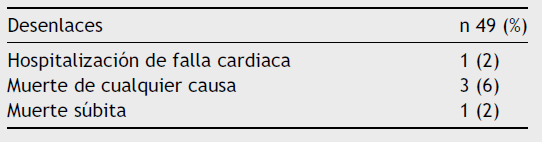

La población incluida en el análisis fue de 56 pacientes, cuyas características demográficas y clínicas basales se listan en la tabla 1.

Tabla 1 Características generales de los pacientes tratados con sacubitril/valsartan

MRA, antagonista del receptor de mineralocorticoides; IECA, inhibidor de la enzima conversora de angiotensina; BRA, bloqueador del receptor de angiotensina; CDI, cardiodesfibrilador implantable; TCR-D, terapia de resincronización cardiaca con desfibrilador; DE, desviación estándar.

Titulación de sacubitril/valsartán

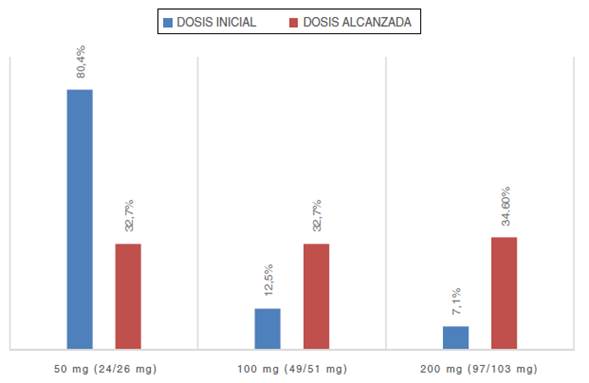

Se dispone de tres presentaciones de sacubitril/valsartán (24/26 mg, 49/51 mg y 97/103 mg); tales dosis fueron administradas en los 56 pacientes del estudio así: el 80,4% inició con dosis de 24/26 mg, en 12,5% de los pacientes la dosis inicial fue de 49/51 mg y 7,1% pacientes iniciaron con la dosis de 97/103 mg. De los 49 pacientes que completaron el seguimiento a tres meses, el 32,7% alcanzó dosis titulada de 24/26 mg, el mismo porcentaje la dosis de 49/51 mg y en un 34,6% se tituló a dosis máxima de 97/103 mg cada 12 horas (fig. 1).

Seguimiento a tres meses

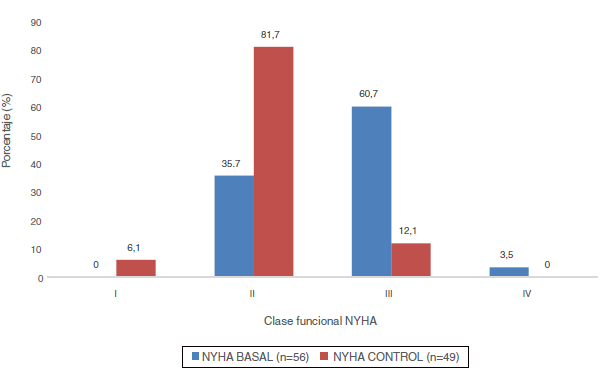

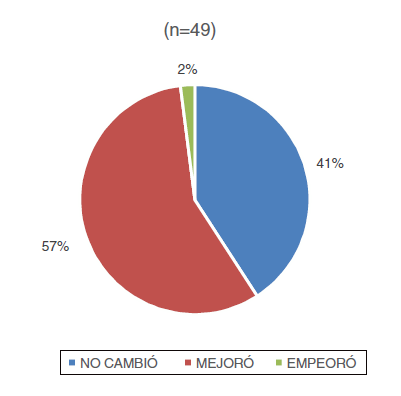

Al inicio del estudio, el 60,7% de los pacientes se encontraba en clase funcional NYHA III, el 35,7% en II y el 3,5% restante en IV. Al finalizar el seguimiento, un 6,1% estaba en clase funcional NYHA I, un 81,7% en II, un 12,1% en III y ningún paciente en IV (fig. 2). Cuando se evaluaron los 49 pacientes en quienes se completó el seguimiento a tres meses, se encontró que un 57% refirió mejoría en la clase funcional NYHA, en un 41% la clase funcional NYHA permaneció estable y sólo un 2% informó un empeoramiento de la misma. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto al cambio de la clase funcional tanto NYHA II (IC95%, -0,52 a -0,18; p=0,0002) como NYHA III (IC95%, 0,34 a 0,65; p=0,0001) (fig. 3).

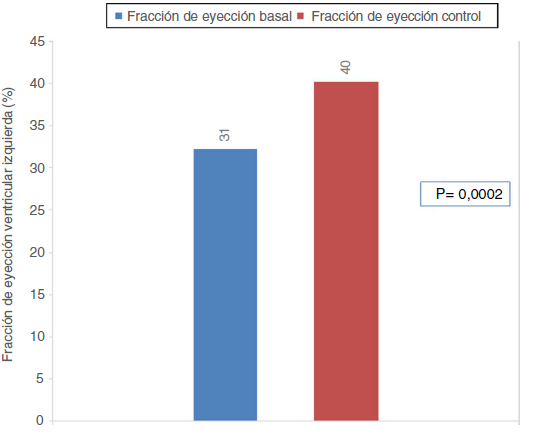

Se hizo control ecocardiográfico a 28 pacientes, de los cuales se documentó que el valor promedio de FEVI aumentó de 31 a 40% a los tres meses (IC95%, 4,27 a 11,86; p=0,0002) (fig. 4). De estos pacientes, 19 presentaba al inicio de la terapia criterios por FEVI de colocación de dispositivo de estimulación eléctrica tipo CDI o TCR-D; y de estos, 17 (89%) alcanzaron una FEVI ≥ 35%.

Desenlaces a tres meses

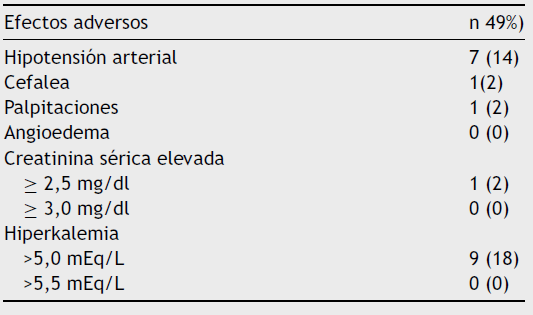

En la tabla 2 se presentan los desenlaces de hospitalización por descompensación de la falla cardíaca, mortalidad por todas las causas y muerte súbita cardíaca.

Seguridad y efectos adversos

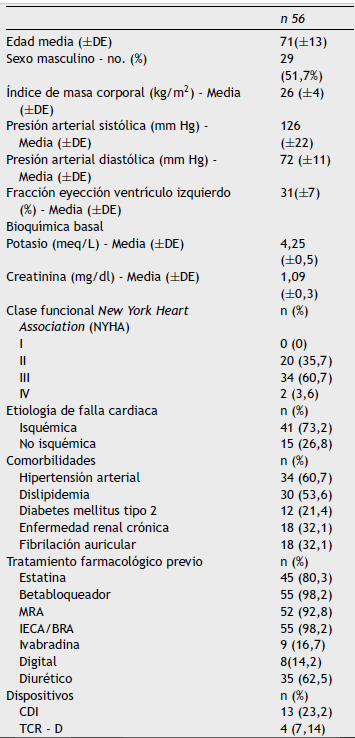

Los efectos adversos documentados durante el seguimiento se relacionan en la tabla 3. Respecto a los cambios de presión arterial, hubo una disminución significativa de la presión arterial al cabo de 3 meses, tanto sistólica (IC95%,1,50 a 13,88; p=0,01) como diastólica (IC95%, 3,21 a 11,80; p=0,001), medidas en mm Hg. Sin embargo, en ningún paciente se suspendió el medicamento por efectos adversos.

Discusión

Características basales

Las características basales de nuestra población presentan similitudes con el subgrupo latinoamericano del estudio PARADIGM-HF, el cual tuvo como muestra 1.433 pacientes (17% del total). Los valores de la FEVI antes del inicio de la terapia con sacubitril/valsartán fue del 30% aproximadamente para ambos grupos; la mayoría de éstos, se clasificaba en clase funcional NYHA II y III y la distribución de comorbilidades como hipertensión arterial, fibrilación auricular, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica también fue similar9. Sin embargo, se observaron diferencias en cuanto a la edad, las presiones arteriales basales y la prevalencia de la etiología isquémica, la cual fue superior en nuestra clínica respecto al subgrupo latinoamericano del PARADIGM HF (73 vs. 43% respectivamente)1. En cuanto al uso de medicamentos previos al inicio de la terapia con sacubitril/valsartán, los pacientes del actual estudio recibieron más antagonistas del receptor de mineralocorticoides (92,8 vs. 65%) y la mitad de digital (14,2 vs. 35%)9. Finalmente, el uso de dispositivos como el cardiodesfibrilador implantado y el cardiorresincronizador fue superior en esta población respecto al mismo subgrupo (23,2 vs. 4% y 7,14 vs. 2% respectivamente) (9.

Resultados clínicos

A pesar de algunas diferencias en las características basales en comparación con la población del estudio PARADIGM HF, los pacientes de este estudio tuvieron una mejoría clínica sustancial con el uso de sacubitril/valsartán. Clara muestra de lo anterior fue que, tras el seguimiento, la clase funcional NYHA mejoró en el 57% de los pacientes y el 81,7% estuvo en clase funcional II, con una diferencia estadísticamente significativa. Lo anterior concuerda con un estudio de la vida real con este fármaco en una población polaca con 28 pacientes en el que la clase funcional NYHA pasó de tener un valor medio basal de 2,8±0,5 a 2,1±0,7 (p=0,001) a la primera visita de seguimiento, en el que incluso en aquellos pacientes con dosis de 24/26 mg de sacubitril/valsartán referían una mejoría de su clase functional10. En lo que se refiere a la titulación con sacubitril/valsartán, se logró titular a dosis máxima a una tercera parte de la población, hecho importante dado que lograr una titulación más rápida y segura busca alcanzar el máximo beneficio teórico con este fármaco, el cual se obtuvo en el estudio PARADIGM -HF con la dosis de 91/103 mg dos veces al día.

De igual manera, la mejoría no solo fue clínica sino también en la FEVI. En este estudio dicho parámetro de función sistólica pasó de tener una media de 31% a 40% con una diferencia estadísticamente significativa. Este hallazgo es positivo si se tiene en cuenta que los pacientes con FEVI recuperada tienen mejor pronóstico a largo plazo en términos de sobrevida frente a los pacientes con FEVI-r11. Lo anterior también concuerda con lo publicado por Almufleh et al., quienes reportaron un cambio significativo en la media de la FEVI después de tres meses de tratamiento con sacubitril/valsartán (25,33 a 30,14% p <0,001)12. De acuerdo con los resultados obtenidos con el aumento de la fracción de eyección, la necesidad de implante de dispositivos de estimulación cardiaca (CRT-D o CDI) disminuye y esto puede repercutir sobre los costos en salud pública por cuenta del tratamiento de la falla cardiaca. Infortunadamente no fue posible evaluar los cambios en los niveles de péptidos natriuréticos por datos insuficientes. Por último, los desenlaces a tres meses también fueron positivos si se tiene en cuenta que sólo un paciente fue hospitalizado por descompensación de falla cardíaca, y únicamente un paciente falleció por muerte súbita.

Efectos adversos

La hipotensión arterial sintomática fue el efecto adverso más común (14% de los pacientes), lo cual es inherente al mecanismo de acción del fármaco por la inhibición de la neprilisina. Sin embargo, ni la presencia de hipotensión sintomática ni de otros efectos adversos fueron razones para la suspensión de la terapia con sacubitril/valsartán. A diferencia del estudio PARADIGM HF, ningún paciente presentó angioedema, elevación significativa de la creatinina o de los niveles de potasio13.

El sacubitril/valsartán surge como una nueva esperanza en pacientes con falla cardíaca con FEVI-r. El medicamento fue incluido en las guías de manejo de insuficiencia cardiaca en 2016 por la Sociedad Europea de Cardiología7 y en 2017 por la American Heart Association8 y la Sociedad Colombiana de Cardiología14. El estudio de la experiencia inicial con sacubitril/valsartán en pacientes colombianos con falla cardíaca con FEVI-r, por una parte, provee información valiosa sobre el comportamiento de la molécula en esta población y por otro lado, confirma los beneficios clínicos obtenidos, tanto en el ensayo clínico PARADIGM HF, como en otros estudios de la vida real con este medicamento11,15,16 afianzando la necesidad de continuar estudios y registros locales.

Conclusiones

En nuestra experiencia con pacientes de la vida real, sacubitril/valsartán es una terapia útil en aquellos con insuficiencia cardiaca sintomática y FEVI-r. Se observaron beneficios clínicos relevantes en la clase funcional, así como mejoría significativa de la FEVI. La población evaluada tiene un perfil demográfico y clínico similar al del PARADIGM- HF, característica que sugiere que los desenlaces clínicos son extrapolables en la población colombiana.