Introducción

La rehabilitación cardíaca es el conjunto de actividades desarrolladas por un equipo interdisciplinario que tiene como objetivo la recuperación de los pacientes que han presentado algún evento cardiovascular. La fase I de la rehabilitación cardíaca comúnmente es aplicada en pacientes con cirugías cardiovasculares como la revascularización miocárdica, y cambios o plastias valvulares; idealmente, comienza en etapas preoperatorias y continúa hasta el egreso hospitalario. En casos de revascularizaciones percutáneas, infartos agudos de miocardio y procedimientos de electrofisiología es posible iniciar 48 horas después de los procedimientos o cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable y sin síntomas1-4.

A pesar de los avances tecnológicos utilizados en estas etapas de recuperación, los pacientes pueden estar sujetos a complicaciones posoperatorias, como hipotensión, sangrado, hiperglucemia, insuficiencia renal aguda, derrame pericárdico, derrame pleural, atelectasia, neumonía, taquicardia ventricular, hipopotasemia, sepsis, accidente cerebrovascular y paro cardíaco. Estas complicaciones pueden retardar el proceso de recuperación, y, además, aumentar el tiempo de hospitalización, los costos sanitarios y la mortalidad5,6.

Específicamente, la rehabilitación cardíaca de fase I ha mostrado mejorar la aptitud física, la función pulmonar y la calidad de vida, así como acortar los días de hospitalización y reducir la mortalidad6,7. Pese a lo anterior, existe poca evidencia sistematizada conocida o publicada que permita establecer los efectos de la fase I de la rehabilitación cardíaca. Es por ello que este estudio tiene como objetivo analizar los efectos de la rehabilitación cardíaca de fase I en pacientes cardiópatas por medio de una revisión sistemática.

Método

Se realizó una revisión sistemática que incluyó el análisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados publicados entre los años 2000 y 2017 en inglés, portugués o español, cuya población objeto de estudio fuesen sujetos sometidos a intervención quirúrgica cardíaca. Fueron excluidas las comunicaciones cortas publicadas en memorias de congresos. Para la búsqueda de los artículos se emplearon las bases de datos Scopus, ScienceDirect, Embase y Embase classic OVID, utilizando ecuaciones de búsqueda que incluyeron palabras clave extraídas de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y de los Medical Subject Headings (MeSH), con los operadores booleanos “OR” dentro del grupo de palabras y “AND” para combinar los términos relacionados con población, intervención y tipo de estudio.

Las palabras clave utilizadas para la población fueron: enfermedad cardíaca “heart diseases”, enfermedad coronaria “coronary disease”, síndrome coronario “coronary artery disease”, cirugía cardíaca “cardiac surgery”, angioplastia “angioplasty”, revascularización miocárdica “coronary artery bypass”, rehabilitación cardíaca “cardiac rehabilitation”, terapia física “physical therapy”, fase I “phase I”, hospital “hospital” y ensayo clínico aleatorizado “randomized clinical trial”.

Dos investigadores seleccionaron los resúmenes de los artículos potencialmente elegibles y realizaron la revisión de los textos completos para confirmar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. Posteriormente se establecieron la calidad metodológica según la escala PEDro8,9 y el grado de recomendación según la escala Scotish10 para cada una de las investigaciones seleccionadas. El análisis de los artículos fue realizado de manera independiente por los evaluadores y consensuado por un tercero cuando hubo discrepancias. Por último, se procedió a extraer y analizar la información relacionada con el tamaño de la muestra, la edad, el tipo de intervención y los principales resultados encontrados en los artículos seleccionados.

Resultados

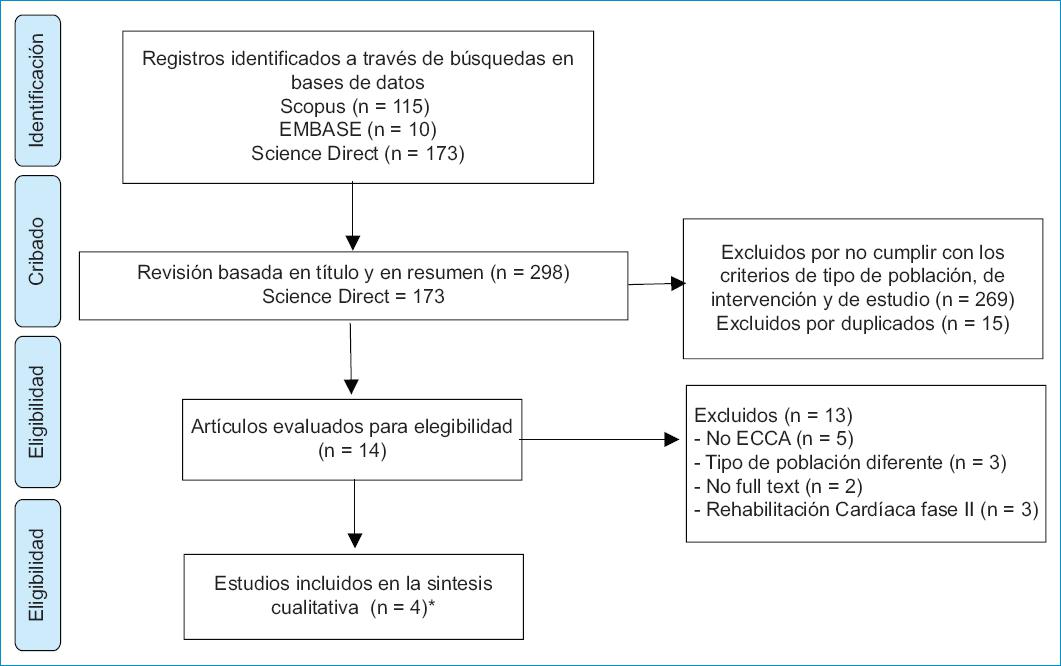

Se encontraron 298 registros a través de la búsqueda en las bases de datos, de los cuales 14 fueron considerados potencialmente elegibles posterior al análisis de los resúmenes. De ellos, solo cuatro fueron seleccionados y analizados teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad; tres de estos últimos fueron tomados de las referencias bibliográficas de una revisión sistemática que arrojó la búsqueda (Fig. 1).

Figura 1 Flujograma del proceso de selección de los estudios. *De una de las revisiones sistemáticas que se hallaron, se extrajeron tres ensayos clínicos controlados que cumplían con los criterios de elegibilidad del estudio.

En cuanto a los ítems de la escala PEDro, todos los estudios cumplieron con la asignación al azar, la similitud en los indicadores de pronóstico más importantes, la comparación entre grupos y la variabilidad de los resultados clave. Dos cumplieron con la asignación oculta, así como con el cegamiento de los evaluadores. Uno de los artículos presentó intención de tratar y ninguno cumplió con el enmascaramiento de los sujetos y de los terapeutas que administraban el tratamiento. En relación con la calidad metodológica de los artículos, dos fueron de buena calidad, uno de calidad regular y uno de mala calidad9. Finalmente, el nivel de evidencia según la escala Scottish fue de 1- para dos estudios, de 1+ para uno y de 1++ para el otro, con un grado de recomendación B en tres estudios y A en uno (Tabla 1).

Tabla 1 Calidad metodológica y grado de recomendación de los estudios analizados

| Ítem escala PEDro | Escala SiGN | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Autores | Criterios de elegibilidad | Asignación al azar | Asignación oculta | Comparabilidad inicial | Enmascaramiento para grupos | Enmascaramiento para los terapeutas | Enmascaramiento para los evaluadores | Seguimiento adecuado | Intención de tratar | Comparación entre grupos | Variabilidad de resultados claves | Puntuación total | Nivel de evidencia | Grado de recomendación |

| Garbosa et al.11 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 7 | 1+ | B |

| Borghi et al.12 | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | 4 | 1- | B |

| Dias et al.13 | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | 3 | 1- | B |

| Brasher et al.14 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 8 | 1++ | A |

La edad promedio de los participantes en los estudios analizados oscila entre los 50 y 70 años, y los tamaños de muestra entre 24 y 198 sujetos. Todos los artículos incluyeron población que había sido sometida a revascularización quirúrgica cardíaca y dos a población con reparación o reemplazo valvular quirúrgico.

Respecto a la duración, la frecuencia y los demás parámetros de los tratamientos, Garbossa et al.11 incluyeron un protocolo de 4 días de duración con una única intervención preoperatoria. El grupo control recibió tratamiento convencional de fisioterapia respiratoria y el experimental recibió, además del tratamiento convencional, información educativa que incluía ejercicios para mejorar la ventilación pulmonar, promover la movilización temprana y cuidado de la esternotomía (Tabla 2).

Table 2 Efectos de la rehabilitación cardíaca de fase I en pacientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica o recambios valvulares

| Código | Muestra | Edad (años) | Intervención o cirugía | Tipo de intervención | Principales resultados | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Control | Experimental | |||||

| Garbossa et al., 200911 | n = 51 H: 36 (71%) | 62 | Revascularización miocárdica | Recibió intervención fisioterapéutica de rutina, pero no recibió orientaciones preoperatorias. | Recibió intervención fisioterapéutica de rutina y las siguientes orientaciones en el preoperatorio: -Ejecución de ejercicios ventilatorios -Importancia de la fisioterapia respiratoria -Importancia de la movilidad precoz en la cama -Explicaciones sobre el procedimiento quirúrgico: esternotomía |

Ansiedad período preoperatorio: Grupo de intervención 9,6 ± 7,2 vs. control 13,4 ± 5,9, p = 0,02 Ansiedad preoperatoria vs. posoperatoria: Grupo control: Pre: 13,4 ± 5,9 vs. Post: 8,7 ± 8,0, p = 0,003 Grupo de intervención: Pre: 9,6 ± 7,2 vs. Post: 7,1 ± 5,2, p = 0,06 Relación negativa entre los niveles de ansiedad y los niveles de escolaridad (r = -0.370; p < 0,05) Relación positiva entre el dolor y la ansiedad durante el periodo preoperatorio (r = 0,3015; p < 0,05) Relación positiva entre la ansiedad posoperatoria e instancia hospitalaria (r = 0,3080; p < 0,05) |

| Borghi-Silva et al., 200512 | n = 24 H: 15 (62,5%) | 57 ± 11 | Revascularización miocárdica | Intervención fisioterapéutica: -Técnicas de desobstrucción de las vías aéreas -Ejercicios activos asistidos de miembros superiores e inferiores -Ejercicios respiratorios - Deambulación -Subir y bajar escaleras |

Ejercicios respiratorios con PEP en las vías aéreas, asociado a la intervención fisioterapéutica | Función pulmonar: No se encontraron diferencias significativas en los resultados de función pulmonar entre los grupos analizados PI máxima: Grupo de ejercicios con PEP: aumento PI máxima al quinto día posoperatorio (p < 0,05) |

| Dias et al., 201113 | 35 H: 24 (69%) | 57 - 66 | Revascularización miocárdica Cambio valvular | Orientaciones en el período preoperatorio: importancia de la deambulación precoz y remoción de secreción bronquial excesiva Protocolo de movilización en cama, deambulación (segundo o tercer día posoperatorio), educación sobre técnicas del manejo de la tos | Grupo EI: Inspiraciones lentas y profundas utilizando un inspirómetro de incentivo Grupo MF: esfuerzos inspiratorio sucesivos utilizando máscara facial acoplada a una válvula unidireccional Ambos grupos recibieron las mismas orientaciones del grupo control | Porcentaje predicho de la CVF: cambios del primer al quinto día posoperatorio (p < 0,001) Grupo control: 32% a 51,3% Grupo EI: 29,5% a 46,7% Grupo MF: 33,3% a 54,3% Volumen inspiratorio: fue superior en el grupo de MF al ser comparado con el de EI |

| Brasher et al., 200314 | 198 H: 160 (81%) | 50-70 | Revascularización miocárdica Cambio valvular | Ejercicios diarios de respiración profunda: - 4 series - 5 repeticiones -3 segundos de sustentación al final da inspiración -Tos intercalada después de la segunda y última serie Recibieron la misma intervención fisioterapéutica del grupo experimental. |

Intervención fisioterapéutica: -Educación sobre efectos de la cirugía y progresión del tratamiento -Posicionamiento en la cama - Incentivo a la tos -Movilización precoz |

Función pulmonar: No hubo diferencias significativas entre los grupos Dolor: No hubo diferencias significativas entre los grupos Estancia hospitalaria: No hubo diferencias significativas entre los grupos |

CVF: capacidad vital forzada; EI: espirometría de incentivo; H: hombre; MF: máscara facial; PEP: presión espiratoria positiva; PI: presión inspiratoria.

Borghi et al.12 y Días et al.13 incluyeron tratamientos de cinco días de duración con dos intervenciones diarias. Borghi et al.12 aplicaron al grupo control, en los primeros dos días posoperatorios, técnicas respiratorias como percusión, vibración de caja torácica, reeducación diafragmática y movilización temprana de las extremidades en la cama. Del tercer al quinto día se añadía deambulación en pasillo, así como subir y bajar escaleras. El grupo experimental recibió el mismo protocolo que el control más terapia de presión positiva al final de la espiración. En el protocolo de Días et al.13, el grupo control recibió técnicas respiratorias, movilización de extremidades y deambulación. El grupo experimental fue subdividido en dos, los cuales recibieron el mismo tratamiento del grupo control, y además uno de estos subgrupos recibió la técnica de apilamiento de la respiración (breath stacking) y esfuerzos inspiratorios usando máscara facial unidireccional, y el otro subgrupo recibió espirometría incentiva (Tabla 2).

Finalmente, en el estudio de Brasher et al.14 se intervino a la población durante tres días con dos sesiones diarias. En el grupo control se realizaron intervenciones educativas que tenían como objetivos enseñar la realización de tos efectiva, describir los efectos de la cirugía, y posiciones para mejorar la función pulmonar y progresión de la movilidad después de la cirugía. El primer día posquirúrgico, el paciente recibió educación postural y movilización asistida en la cama, y en el segundo y tercer días deambulación y técnicas respiratorias asistidas por un fisioterapeuta y de manera independiente. El grupo experimental recibió el mismo tratamiento del control, pero sin el manejo de las técnicas respiratorias activas y asistidas (Tabla 2).

Estancia hospitalaria

Garbossa et al.11 demostraron que una intervención de fisioterapia acompañada de educación sobre los procedimientos quirúrgicos, estancia en la unidad de cuidados intensivos, hábitos de vida saludable y ejercicios respiratorios puede disminuir los niveles de ansiedad, los cuales mostraron una relación positiva con la estancia hospitalaria (r = 0.3080; p < 0.05). Por otra parte, el estudio de Brasher et al.14 no evidenció diferencias en la estancia hospitalaria entre quienes recibieron fisioterapia de movilización y deambulación temprana (8.04 ± 6.36 días) y aquellos que adicionalmente fueron intervenidos con ejercicios de respiración profunda (8.28 ± 8.76 días; p = 0.69) (Tabla 2).

Función pulmonar

Días et al.13 indican que la movilización temprana y el uso del incentivo respiratorio y de breath stacking promueve una rápida recuperación de la capacidad vital forzada (CVF). Los pacientes que fueron tratados únicamente con movilización y que recibieron educación para el manejo de la tos incrementaron, del primer al quinto días de posoperatorio, el porcentaje predicho de la CVF de un 32% a un 51.3%. El grupo que recibió como tratamiento adicional el uso del incentivo pasó de un 29.5% a un 46.7% de la CVF predicha. El grupo que recibió breath stacking además de la terapia convencional pasó de un 33.3% a un 54.3% del valor predicho (p < 0.001). Esta última técnica alcanzó un mejor volumen inspiratorio en comparación con la espirometría incentiva (p < 0.001).

Por otro lado, Borghi et al.12, a pesar de no encontrar diferencias en las variables espirométricas entre los grupos intervenidos, sí hallaron un incremento de presión inspiratoria máxima al quinto día posoperatorio en el grupo tratado con ejercicios respiratorios con presión positiva espiratoria (Tabla 2).

Ansiedad

Solo un artículo presentó el efecto de la intervención educativa preoperatoria sobre el nivel de ansiedad medido con el Beck Anxiety Inventory. Garbossa et al.11 demostraron que esta intervención disminuye significativamente los niveles de ansiedad preoperatorios. No obstante, cuando se compararon los resultados prequirúrgicos y posquirúrgicos en el grupo intervenido no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas.

Dolor

Garbossa et al.11 evaluaron el dolor por medio de una escala visual analógica y encontraron una correlación positiva de esta variable con los niveles de ansiedad posoperatorios (r = 0.3; p = 0.035). Brasher et al.14 no encontraron diferencias significativas en cuanto a dolor entre los grupos evaluados.

Discusión

Nuestros resultados indican que los programas de rehabilitación cardíaca de fase I son estrategias que promueven la recuperación de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, mejorando la función pulmonar en el período postoperatorio, además de disminuir la ansiedad, la cual mostró tener una relación directa con el tiempo de internación.

Existen asociaciones significativas entre las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias y el tiempo de estancia hospitalaria. Específicamente, cuando aumenta el tiempo de internación se puede incrementar el número de complicaciones, así como la tasa de mortalidad15. Aunque en ninguno de los artículos estudiados se realizó este tipo de análisis, fue posible observar una correlación positiva entre el tiempo de estancia hospitalaria y el nivel de ansiedad posoperatoria11, lo cual está en consonancia con el trabajo de AbuRuz et al.16, quienes identificaron que, a mayor nivel de ansiedad medido con la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, mayor tiempo de internación en sujetos sometidos a cirugía de revascularización miocárdica. Lo anterior sugiere que este trastorno mental puede ser un factor perjudicial en la recuperación de los pacientes, y, por lo tanto, se recomienda su manejo durante el programa de rehabilitación cardiovascular4. Adicionalmente, el estudio de Garbosa et al.11 mostró que una intervención educativa preoperatoria disminuye la ansiedad 24 horas antes de la cirugía, pero no muestra cambios ni estadísticamente ni clínicamente significativos en el cuarto día posquirúrgico; lo anterior puede deberse a que la población evaluada presentaba síntomas leves en el primer momento de la evaluación17.

Las complicaciones pulmonares se consideran una causa importante de morbimortalidad perioperatoria cardiovascular. En torno a un 23% de los sujetos sometidos a cirugías cardíacas las presentan, y de estos, el 14 al 30% mueren entre los 30 días posteriores a la cirugía18,19. Una de las principales causas de estas complicaciones son las alteraciones en los volúmenes pulmonares, derivadas de la disfunción de los músculos respiratorios20.

Borghi et al.12 observaron que la presión positiva al final de la espiración, al ser comparada con la fisioterapia convencional, puede ser más eficiente para atenuar las alteraciones de la función pulmonar posterior a una cirugía cardíaca. Adicionalmente, Dias et al.13 identificaron que la técnica breath stacking o de máscara facial promueve una recuperación rápida de la CVF. Lo anterior es relevante teniendo en cuenta que esta variable se deteriora significativamente después de la cirugía, a causa del dolor, del efecto de la anestesia y la analgesia, y de la inserción de drenajes torácicos, evidenciándose un patrón restrictivo que predispone a complicaciones posoperatorias, a una estancia hospitalaria más larga y a mayores costos sanitarios13,21-23. Existen aproximaciones que dan una idea de la gravedad de la limitación de la CVF en algunas enfermedades pulmonares, lo que indica que una pérdida mayor del 10% se considera un alto predictor de mortalidad y que un cambio entre un 2 y un 6% después de una intervención se considera clínicamente importante para este tipo de pacientes24. Con base en todo lo anterior, se puede concluir que, aunque la fisioterapia de tórax no restablece los valores prequirúrgicos de la CVF precozmente, sí mejora de manera significativa la función pulmonar en los primeros días posoperatorios.

Existen referentes que refuerzan la importancia de la inclusión de la rehabilitación cardíaca de fase I para mejorar la condición pulmonar. Snowdon et al.25 demuestran que el entrenamiento muscular inspiratorio puede llevar a una reducción del tiempo de estancia hospitalaria en dos días y disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares en un 58%; no obstante, precisan que este tratamiento debe ser realizado seis o siete días a la semana, durante dos o cuatro semanas, comenzando con una resistencia del 15 al 30% de la presión inspiratoria máxima, que se aumenta un 5% en cada sesión26. Otro de los estudios que muestra la importancia del entrenamiento de los músculos inspiratorios es el de Chen et al.27, quienes indican que su protocolo desarrollado durante el preoperatorio de manera intensiva por cinco días reduce significativamente las complicaciones pulmonares y el tiempo de hospitalización en unos tres días, además de mostrar mejores valores de volumen espiratorio forzado en el primer segundo y de CVF, en comparación con el tratamiento de respiración abdominal.

De esta forma, los estudios encontrados demuestran que las estrategias de educación y el uso de técnicas variadas para entrenar principalmente la fuerza muscular inspiratoria en el prequirúrgico o posquirúrgico pueden auxiliar de manera importante la recuperación de los pacientes al ser usadas durante los programas de rehabilitación cardíaca de fase I26, y así, reducir la ansiedad y las complicaciones pulmonares, variables que se asocian con el tiempo de estancia hospitalaria en sujetos sometidos a revascularización miocárdica o cambios valvulares.

Por otra parte, el grado de recomendación de los artículos revisados fue de A y B, pero ninguno tuvo una puntuación de 10/10 en la calidad metodológica según la escala de PEDro. Esto podría explicarse por el tipo de intervención basada en ejercicio físico, que resulta imposible de enmascarar a los pacientes y a los terapeutas que realizan la intervención28. Finalmente, se sugiere realizar un análisis sistemático de la información de los últimos tres años, así como también desarrollar estudios experimentales que muestren cuál de las técnicas de entrenamiento de los músculos inspiratorios puede ser más efectiva para atenuar las complicaciones perioperatorias cardiovasculares.