INTRODUCCIÓN

En países de América Latina, hablar de bienestar social, implica considerar de qué manera la globalización, los cambios ambientales y las crisis económicas, generan transformaciones sociales que aumentan la pobreza y la desigualdad 1, problemáticas de orden social, político, cultural y económico que se han convertido para la opinión pública y agenda de los gobiernos, en una situación de urgencia a resolver, debido a que son situaciones que impactan negativamente en las oportunidades de desarrollo social 2,3, pero además, configuran en el contexto local, los determinantes sociales de la salud (DSS) que inciden en la producción de salud o enfermedad en cada población en particular.

El acelerado proceso de empobrecimiento y desigualdad en América Latina recuerda lo que dio lugar 4, hace 40 años, al cambio de paradigma en la forma de concebir la salud: atención primaria de la salud (APS), posicionando la justicia social y derecho a una mejor salud para todos, con participación y solidaridad, para la igualdad sanitaria en todos los países. La participación de la sociedad en la construcción de su salud ha sido un elemento clave de la APS, una participación activa y compartida con sectores, organismos e instituciones diversas, buscando el fortalecimiento de sus capacidades a través de procesos de movilización social que permitan la transformación social hacia una realidad deseada por ellos, un ejercicio de justicia social y equidad 5.

Ahora bien, en la práctica de promoción de la salud, que busca generar procesos para la transformación social, implica en sus participantes, asumir una actitud crítica ante los sucesos de su vida diaria, construyendo colectivamente una explicación de los mismos y plasmando sus deseos de transformación, no esperando que externos (expertos) interpreten su realidad y la forma de actuar en ella 6. Ante esta necesidad, la técnica educativa “el árbol social”, se ha descrito desde 1998 como una estrategia educativa participativa que permite a los participantes, conocer e interpretar su realidad, desde una visión totalizadora, con un sentido emancipatorio y transformador 7.

La Secretaría de Salud Jalisco, con la finalidad de poder generar procesos de movilización social e incidir frente a los DSS, desde el 2010 ha incorporado en algunas experiencias concretas del programa Entornos y Comunidades Saludables (ECS), la técnica educativa “el árbol social”, específicamente en la génesis del proyecto, trabajando con cuatro gestores institucionales de promoción de la salud (PS): dos coordinadores estatales y dos regionales. Estos gestores desarrollan la técnica con equipos técnicos locales en cada municipio, integrados por personal de salud, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios, permitiendo en tres o cuatro sesiones, problematizar sus deseos de transformación y la forma de actuar para alcanzarla, consolidando las propuestas de trabajo que son financiadas por el programa.

Han sido cuatro experiencias de ECS en las cuales se ha trabajado con esta técnica: 1) 2010: población rural, demanda hecha por mujeres líderes para afrontar contaminación de la presa, calles rotas y violencia hacia la mujer 8; 2) 2013: población rural, demanda realizada por personal de salud para hacer frente al sobrepeso y obesidad infantil; 3) 2014: población rural, demanda realizada por alcalde para mejorar las condiciones de salud del migrante así como la familia que se queda y 4) 2015: población indígena, demanda hecha por gobernadores de la etnia para mejorar la accesibilidad cultural, geográfica y económica a los servicios de salud.

En la práctica de PS, la incorporación de técnicas educativas para la movilización social, debe ser reflexionada por quienes la utilizan, tomando en consideración que son deseos de transformación particulares, en condiciones de contexto distinto, donde cada participante alude sus propias percepciones, interpretaciones e intenciones ante el proceso, reflexión teórica que permita comprender la práctica para poder mejorarla, ya que de lo contrario, se seguirá asumiendo que las técnicas educativas tienen los mismos efectos en todos los contextos o circunstancias, o que por solo incorporar estas técnicas en la práctica de PS, se está logrando la organización y concientización en los participantes.

Considerando que las técnicas educativas en la práctica de promoción de la salud, son herramientas que estimulan la participación para la reflexión y el análisis 7, investigadores de la Secretaría de Salud Jalisco han documentado científicamente, la experiencia de siete años al incorporar técnicas

participativas en la estrategia de ECS, mostrando sus principales hallazgos en el presente artículo, con el objetivo de analizar los aprendizajes para los gestores y equipos técnicos locales de PS al utilizar la técnica educativa “el árbol social”, en la problematización de necesidades de transformación social en Jalisco, México, al 2017.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño. Estudio cualitativo, desde una perspectiva teórica fenomenológica, con la finalidad de explorar los aprendizajes que obtuvieron los gestores de promoción de la salud y equipos técnicos locales al utilizar la técnica educativa “el árbol social”, desde el 2010 al 2017, en proyectos de la estrategia ECS, considerando que estos aprendizajes configurados de manera subjetiva, solo se comprenden a partir de escuchar y analizar metodológicamente sus vivencias 9.

Descripción de la técnica “el árbol social”: Es una técnica educativa popular, planteada para el análisis estructural de la realidad por parte de los participantes, ofreciendo de una forma creativa y accesible el apropiarse, utilizar y manejar, un modelo de interpretación estructural de la sociedad. Se pretende que a través de la comparación de un árbol con la sociedad, los participantes comprendan la realidad de sus problemáticas, analizado como un todo interrelacionado, capaz de entenderse y transformarse 7. Es importante señalar que a nivel local, los participantes deben ser líderes o representantes de diversos sectores o grupos de la sociedad, con capacidad de participación e interés en la problemática a abordar.

El guía del proceso (gestor estatal o regional de PS) inicia un proceso de reflexión con los equipos técnicos locales, mostrando una imagen que representa las partes del árbol (raíces, tronco y las ramas) señalando la forma de relacionarse estas partes, por ejemplo la raíz que alimenta el tronco y este da sostén a las ramas. Posterior a esto, coloca en el tronco, la situación o problemática que los participantes desean transformar, en las raíces las causas del mismo y en las ramas las consecuencias para la población al tener esta problemática, construyendo al final una representación colectiva a nivel micro, de lo que sucede a nivel macrosocial, capaz de entenderse y de transformarse, ya que cada elemento colocado puede convertirse en un código estimulador de la participación social 7.

Participantes, muestra y muestreo. Se consideró como informantes a los cuatro gestores de PS y los 70 integrantes de los equipos técnicos locales de las cuatro comunidades donde se implementó la técnica educativa. A partir de este marco muestral, se seleccionaron a conveniencia 30 informantes para participar del estudio; para la selección de estos 30, se utilizó la técnica de muestreo teórico 10, tomando como referencia los siguientes elementos estructurales: a) ser gestores de PS estatal y regional y b) ser personal local de la Secretaría de Salud (hombre-mujer, médico-enfermería), c) Alcaldes (hombre-mujer), d) líderes comunitarios (institucional-no institucional) y profesores (primaria-secundaria), buscando lograr una representatividad de la estructura sociocultural, política y capacidad de gestión que tienen los distintos informantes ante la gestión territorial local desarrollada en cada experiencia.

El tamaño de la muestra se consideró a conveniencia 10, debido a las implicaciones económicas para traslado de investigadores a las distintas localidades y también por la disposición de los distintos informantes para coincidir en fechas, horarios y lugares para las entrevistas.

El trabajo de campo. El levantamiento de la información inició en marzo del 2017 y se dio por terminado en mayo del mismo año; fue realizado por cinco investigadores quienes fueron los que capacitaron a los gestores estatales o regionales de PS de la institución en la incorporación de la técnica de “el árbol social”, además de brindar acompañamiento técnico y metodológico en todo el proceso de las cuatro experiencias de ECS. Una vez identificados y contactados los informantes (los cuales ya conocían a los investigadores por el trabajo realizado), se explicó el objetivo del estudio y aceptaron participar bajo consentimiento informado.

Como técnica de recolección de la información, se utilizó el grupo focal, integrando solo dos grupos focales con los informantes. Cada grupo focal se levantó en momentos distintos y en espacios seleccionados por los informantes: el grupo focal 1 fue en un aula del ayuntamiento y el grupo focal 2 en la casa ejidal del municipio; para levantar los grupos focales, participaron dos investigadores como moderadores de las entrevistas, dos como observadores no participantes y uno realizó la captura de datos sociodemográficos de los participantes.

Para el levantamiento de la información se utilizó una guía de entrevista, la cual contenía cuatro ejes a abordar en los grupos: aplicabilidad (posibilidad de que la técnica fuera aplicable en su práctica), alcances (en qué medida se cumple o logra de mejor manera los objetivos al aplicar la técnica), limitaciones (límites, dificultades o barreras que se tienen al aplicar la técnica) y consideraciones éticas (vigilar la beneficencia y no maleficencia al aplicar la técnica). Estos ejes fueron planteados y conceptualizados por los investigadores, sin embargo existió apertura a identificar otros ejes emergentes dentro del trabajo de campo o ampliar las dimensiones conceptuales que se construyeron al inicio en cada uno de ellos.

Con la autorización por escrito de los participantes, se utilizó una grabadora a fin de documentar todo lo que el grupo reflexionaba. En el levantamiento de las entrevistas, solo estuvieron presentes los informantes e investigadores. En cuanto a la duración de los grupos focales, el grupo focal 1 duró 2 horas 15 minutos y el grupo focal 2 duró 2 horas con 45 minutos, sin que se presentara el rechazo de algún informante a participar o que se retirara antes del tiempo estimado. Una vez finalizado el trabajo en cada grupo, se ofreció un refrigerio a los asistentes.

Análisis y confiabilidad de los datos. Las entrevistas fueron transcritas a textos de Word y se analizaron e interpretaron bajo el modelo actancial semiótico, lo que implicó la realización de lectura y relectura de cada línea textual, para pasar a describir primeras impresiones contextualizadas tanto de ejes temáticos ya considerados, como de temas emergentes, posteriormente se realizó el análisis de la superficie de los textos, con identificación de actores semióticos, isotopías temáticas y figurativas, así como la dimensión cognitiva, para generar una estructuración del texto en grandes categorías con descripciones textuales que documentaran los aprendizajes de los informantes 11-12.

Para lograr la confiabilidad de los datos se consideró: a) mantener una observación persistente y prolongada durante todo el trabajo de campo y b) se devolvieron los resultados de manera individual y grupal a los informantes, para corroboración y afirmación de los hallazgos aquí plasmados 13.

Es importante señalar que la participación de los informantes fue voluntaria y bajo consentimiento informado, con respeto por la autonomía, autodeterminación y confidencialidad de la información. Además de lo anterior, el protocolo fue evaluado y dictaminado por el Comité de Investigación y el Comité de Ética en Investigación de la Secretaría de Salud Jalisco, México.

RESULTADOS

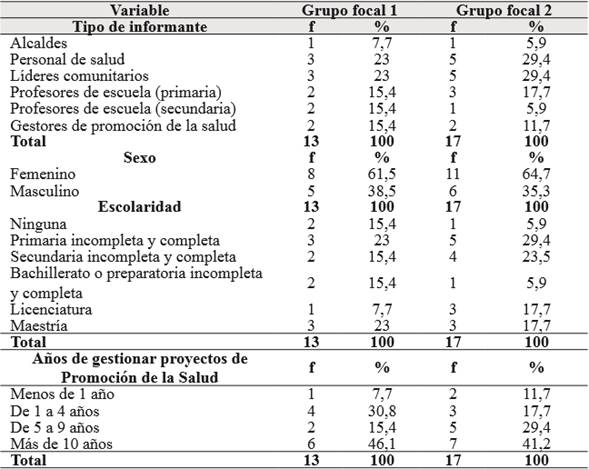

En cuanto a la integración de los dos grupos, el grupo focal 1 fue de 13 informantes y el grupo focal 2 de 17 informantes, identificando las características sociodemográficas de los informantes en la Tabla 1.

Tabla 1 Características sociodemográficas de los informantes del estudio realizado en Jalisco, México, 2017.

Fuente: elaborada por autores.

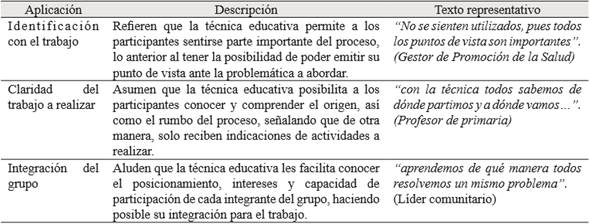

En lo que respecta a la aplicabilidad de la técnica educativa, los informantes identifican sentido y utilidad en incorporar la técnica en su práctica, destacando la posibilidad de involucrar a distintos actores sociales en su aplicación. Aluden que es útil principalmente al momento de iniciar los procesos de gestión territorial, destacando tres elementos importantes de esta etapa, descritos en la Tabla 2.

Tabla 2 Aplicabilidad de la técnica educativa “el árbol social” en procesos de promoción de la salud en población de Jalisco, México.

Fuente: elaborada por autores.

Algunos informantes señalan retomar el árbol construido en otros momentos del proceso de PS, por ejemplo antes de iniciar las actividades planeadas, buscando recuperar el sentido del proceso (actividades a realizar vs. aspectos a modificar); además, para otros informantes es importante retomar el árbol realizado al inicio del proceso, durante la evaluación, con la finalidad de comparar los aspectos planteados al inicio a modificar. Algunos de estos aspectos se documentan en el siguiente texto de entrevista:

“Con el árbol no nos perdemos, nos dice qué vamos a hacer y a dónde queremos llegar, por eso debemos de tenerlo presente en todo el proceso incluyendo la evaluación” Profesor de escuela primaria

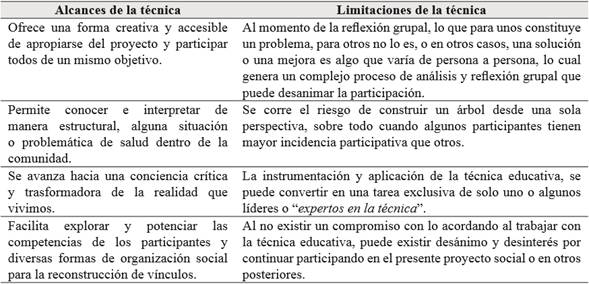

Al hablar sobre los alcances de la técnica, se presentaban controversias o diferencias de opinión, puntualizando que además de alcances, se tienen las limitaciones. Una de las principales limitaciones es que el educador no tenga experiencia en la aplicación de la técnica y conocimientos en el trabajo en PS, lo cual asumen no permite el desarrollo de un proceso reflexivo grupal, aludiendo que algunos, intentaron replicar la técnica en otros procesos de organización local, pero no lograron la integración y trabajo grupal que se espera con la técnica. En la Tabla 3, se muestran otros alcances y limitaciones al trabajar descritos por los informantes.

Tabla 3 Alcances y limitaciones al utilizar la técnica educativa “el árbol social” en la problematización de necesidades de transformación social, en población de Jalisco, México.

Fuente: elaborada por autores.

Dentro de los alcances de la técnica educativa, algunos informantes destacan también que la técnica se asume como un proceso, algo que requiere de continuidad, pues necesitan desarrollar diversas acciones integradas, grupales y secuenciales para lograr un producto final, además de esto, identifican que tiene elementos metodológicos para su posterior reflexión así como documentación científica y no quedarse solo como una experiencia más de PS, algo que se describe en el siguiente texto de entrevista.

“La técnica me es muy buena porque nos deja claro el inicio, cuál será el desarrollo y hacia dónde vamos con el proyecto comunitario, lo cual hace que podamos analizarlo y darlo a conocer paso a paso a personas que son externas y pueden aprender de lo realizado…” Coordinador de Promoción de la Salud

También aluden que la técnica educativa les permite tomar en cuenta el momento político e histórico del contexto, al igual que la dinámica sociocultural de la población donde se desarrolla el proceso de PS, lo cual asegura una mejor sostenibilidad de las acciones. Así mismo reconocen en la técnica educativa, su capacidad de “dar la voz” a los principales actores: la población, sectores sociales y otros grupos poblacionales, algo representado en el siguiente texto de entrevista.

“Hay proyectos donde vienen y nos dicen lo que vamos a hacer, pero con esta técnica, nos permite a nosotros decidir sobre nuestros deseos de transformación y como creemos que podemos lograrlo…” Líder comunitario

Respecto a las implicaciones éticas que se deben considerar al utilizar la técnica educativa, se discutieron diversos aspectos, pero concluyeron en tres: a) en algunos momentos del proceso, se puede perder el respeto a la cultura y no valorar las formas locales de organización social y política de la población con la cual se está trabajando, b) al ser el gobierno el responsable de implementar el programa, se puede no solicitar a las autoridades locales y culturales (en algunos casos) el permiso para trabajar en la comunidad, así como no tomar el consentimiento libre e informado de cada una de las personas para participar y no hacerlo de manera coercitiva y c) se debe estar consciente en todo momento, que los actores participantes del proyecto, tienen derecho a conocer los resultados del mismo, en un lenguaje apropiado y comprensible para todos.

Desde el modelo actancial semiótico, la figura 1, describe el eje del deseo de los gestores y equipos técnicos de promoción de la salud (lo que ellos esperan lograr al participar en la estrategia de ECS), posicionando como ayudante a la técnica de “el árbol social”, sin embargo, se discutieron y generaron controversias entre los informantes sobre los oponentes identificados, siendo estos elementos emergentes que no estaban considerados encontrar al plantear el trabajo de campo los investigadores.

DISCUSIÓN

En la práctica de PS, la transformación social, además de ser una intención de los gobiernos, debe asumirse como proceso de lucha social que involucre a toda la sociedad y sus diversos actores 1, incluyendo la voz de personas vulnerables, desfavorecidas y excluidas, un proceso que debe gestarse desde lo local, con técnicas educativas como “el árbol social”, que según lo descrito por los informantes de esta investigación, les permita avanzar en nuevas formas de participación colectiva y de innovación democrática 14, comprendiendo entonces a la organización como escenario de reconocimiento de los sujetos y punto de partida para la acción, constituida por relaciones que se guían en intereses colectivos 15.

Los informantes también destacan en su experiencia al utilizar esta técnica educativa, la posibilidad de conocer su realidad para transformarla, un conocimiento configurado por la población y sus diversos actores sociales, asumiéndose este conocimiento como una auto-reflexividad de una realidad que es histórica, cambiante y compleja, pues está impregnada de sentido estructurado y en función de los que en ella viven 16, por lo cual es importante utilizar técnicas educativas en PS, que permitan no usurpar la voz del ciudadano, identificando y valorando sus deseos de transformación, afirmando no esperar que externos (“los expertos”) interpreten su realidad y la forma de actuar en ella.

Partiendo de lo antes descrito, se puntualiza que el educador para la salud que utiliza la técnica educativa “el árbol social”, además de ser experto en aplicar la técnica y tener amplios conocimientos en PS (aspectos señalados por los informantes), no debe decidir el sentido del proceso que han de seguir los actores participantes, debe ser un apoyo o facilitador del proceso, permitiendo a los participantes, obtener una visión crítica y creadora para cuestionar los DSS presentes en la localidad 8, profundizando y actualizando constantemente sus conocimientos y formas de actuar sobre estas inequidades, los posibles efectos de la decisión y acompañar en la evaluación de los resultados de las acciones, con una perspectiva emancipadora.

Otro aspecto puntual que los informantes destacan de la técnica educativa, es poder avanzar hacia una conciencia crítica y trasformadora de su realidad, dicho por sociólogos: “bucear en el origen social de las apariencias que encubren o disimulan la desigualdad o la explotación, al de-construir la parte de la realidad construida”16, por lo cual al retomar esta técnica educativa dentro del Ministerio de Salud, se debe incorporar elementos de la medicina social, reflexionando así de una manera distinta los determinantes del proceso salud-enfermedad-atención y su complejidad, su relación con la producción económica, la determinación social y la práctica política 17.

Entre las dificultades para aplicar la técnica educativa, los informantes destacan conflictos entre los participantes, ya que cada uno tiene argumentos que permiten modificar o no, las posiciones enfrentadas, señalando algunos sociólogos que “el desacuerdo” no es sólo ideológico, sino que la técnica genera una incompatibilidad de intereses 16, pues un mismo problema no puede ser asumido igual por todos, siendo esta construcción sociocultural de intereses en un espacio rural, un vínculo de relaciones de poder: procesos de pertenencia, apropiación, identificación y representación de carácter económico, político y simbólico 18.

Alcanzar una nueva correlación de fuerzas entre los participantes de la técnica educativa, permite construir sujetos sociales capaces de plantearse y resolver el problema analizado y otros que estén presentes en su entorno, por lo cual es importante fortalecer las alianzas y redes que surgen de necesidades locales de transformación de la realidad, posibilitando establecer nuevas relaciones de poder entre la sociedad civil y el Estado 4, además de ser un punto de encuentro para el trabajo intersectorial, revitalizando la planificación de la salud pública en el territorio y el desarrollo de planes locales de trabajo con un fuerte anclaje en los principios de la PS 19.

Dentro las consideraciones éticas señaladas por los informantes, al utilizar esta técnica educativa, se destaca valorar y retomar las formas locales de organización social y política de la población con la cual se está trabajando, ya que estos aspectos son clave para abordar las inequidades locales, pues estos grupos ya organizados e interesados en las acciones que inciden en sus condiciones de vida, deberían intercambiar entre sí, saberes, intereses y formas de trabajo 20, interacciones que permitan discutir el supuesto rol de la voluntad o la presión popular, como orientadora de un cambio de rumbo en el Estado, generando el cuestionamiento y reforma de las leyes que rigen a la población 21.

Se afianza entonces con la técnica, que un elemento clave en PS, es la participación social, lo cual permitirá avanzar hacia la transformación social de la realidad desigual e inequitativa que aún prevalece en gran parte de los países de la región de las Américas 22, teniendo que valorar utilizar las técnicas educativas que permitan el involucramiento y aprovechamiento de las capacidades de todos los actores y sectores sociales para actuar en sus necesidades de transformación, buscando trascender hasta la definición así como ejecución de las políticas públicas de salud y evaluación de resultados, con miras de alcanzar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 23.

Por lo anterior, para que la población tenga esta mayor participación y solidaridad en la construcción de su salud (objetivo primordial de la APS), autores señalan que en Latinoamérica la educación popular, especialmente los aportes de Freire, han incidido en la consolidación de una perspectiva crítica de educación para la salud, tomando una visión crítica hacia la sociedad con una educación liberadora, implicando un proceso de comprensión y transformación tanto de la población participante del proceso de PS, como del educador 24, por lo cual se recomienda retomar la técnica educativa “el árbol social” y otras técnicas educativas populares en la práctica de PS.

Finalmente, al documentar otras experiencias de PS que utilicen técnicas educativas populares, en la región de las Américas se identifican experiencias en universidades de México, Colombia, Chile y Argentina 25,26,27,28, tanto en el ámbito comunitario, como en la formación de profesionales de la salud, reconociendo y posicionando a la educación popular como sustento paradigmático y metodológico en la salud colectiva, que pone en el centro de la acción a los diversos actores sociales, los protagonistas de su historia y sus prácticas, ejercicio que valora y retomas su cultura así como sus saberes 27.

CONCLUSIONES

Los aprendizajes que se han documentado en la presente investigación, al utilizar la técnica educativa “el árbol social” en la problematización de necesidades de transformación social, permiten afianzar la importancia de utilizar técnicas educativas participativas en PS, las cuales se pueden convertir en puntos de encuentro entre diversos actores, redes y movimientos sociales, un ejercicio local que otorga elementos para el trabajo intersectorial, revitalizando también el desarrollo de la gestión territorial con la participación colectiva democrática y con el reconocimiento de los participantes como sujetos auto-reflexivos de su realidad histórica, cambiante y compleja, no esperando que externos interpreten su realidad y la forma de actuar en ella.

Sin embargo, a pesar de poder alcanzar lo antes descrito, se debe reconocer que la utilización de técnicas educativas populares dentro de la estrategia de ECS u otras estrategias implementadas por los gobiernos frente al bienestar social, se desarrollan de manera particular en cada experiencia y contexto, considerando el momento político, histórico y sociocultural del grupo con que se trabaja, así como de las habilidades del educador para aplicar la técnica, no olvidando la diversidad de liderazgo y opiniones entre los participantes, pero sobre todo, tener presente las consideraciones éticas durante el trabajo: no perder el respeto a la cultura y la autonomía de las poblaciones para participar del proceso reflexivo.