INTRODUCCIÓN

Las inundaciones son consideradas en el mundo como uno de los desastres que causan situaciones devastadoras en la sociedad, la economía y con pérdida de vidas de una población (Fernández y Buss, 2016). Estos eventos naturales presentan un incremento a nivel mundial, debido a factores como la ausencia de ordenamiento territorial y las afectaciones en el ciclo hidrológico por el cambio climático (Arreguín-Cortés, y otros, 2016). Al respecto, América Latina y el Caribe son vulnerables a las inundaciones y los daños económicos son elevados, con cerca del 0,18% del PIB por evento.

En este sentido, una causa es el incremento de la urbanización, aspecto que para el 2015 cerca del 80% de la población vivía en ciudades. Igualmente, contribuye el cambio del uso del suelo, con disminución de la cobertura vegetal, incremento de sectores erosionados, deficiencia de drenajes superficiales y subsuperficiales y drenajes pluviales mal diseñados (Perico-Granados, y otros, 2014), (Isabeles y otros, 2019). Para Vergara y otros (2011) la interacción inapropiada entre el ser humano y los recursos hídricos generan graves consecuencias y hoy las inundaciones afectan las poblaciones cada vez con mayor fuerza. Según Suárez (1995) los asentamientos humanos se han construido cerca de las fuentes de agua, pero por la continua deforestación se presentan con más frecuencia este tipo de eventos. Entonces, el incremento en las construcciones y la mayor cantidad de deforestación son factores que aumentan los riesgos de inundaciones en las cuencas hidrográficas.

En Colombia el 88% de los desastres son de origen hidrometerológico, con un 35% por inundaciones. En los últimos 20 años cerca de 2800 viviendas se vieron destruidas por este fenómeno y por movimientos en masa y flujos torrenciales (DNP, 2018). Así mismo, las mayores pérdidas de vidas y de viviendas, de 1970 al 2011, se produjeron por deslizamientos e inundaciones. Éstas ocasionaron el 43% de las viviendas destruidas y el 10 % de pérdidas humanas, del total en este periodo (Campos y otros, 2012). Entre los años 2010-11, 5.2 millones de personas (11,3% de la población del país) se vieron afectadas, en 1.027 municipios, con cerca de $ 9.10 billones en pérdidas económicas por inundaciones (Sedano y otros, 2013). Según Vásquez y otros (2018) en el 2017 Mocoa, Putumayo, Colombia se desbordaron los ríos Mulato, Mocoa y Sancoyaco con un saldo de 17 barrios arrasados, 300 fallecidos, 4.506 familias afectadas y entre 316 y 332 personas heridas.

Igualmente, en Salgar, Antioquia, Colombia, por una avenida torrencial en el 2015 se desbordo la quebrada La Liboriana, con un saldo de 69 personas muertas. Allí mismo, entre 1999 y 2014 se presentaron 13 eventos de inundación (Espitia, 2017). De otro lado, en la vereda La Chapa en Tasco (Boyacá), se presentan de forma cíclica avalanchas causadas por la quebrada del mismo nombre. Ésta causa cada vez entre seis y doce muertos (Perico-Granados y Pachón, 2015b). En el mismo sentido, la cobertura vegetal en Boyacá por la deforestación ha disminuido, dado que entre 1985 a 2013 se perdió cerca del 11%, es decir más de 235 mil has. Al respecto, como consecuencia se presenta la desestabilización del suelo, la escorrentía es mayor por la falta de capacidad de infiltración y aumenta el nivel del agua en los ríos (Suárez, 1995); (Perico-Granados, y otros, 2014). Entonces, en el país se necesita una perspectiva que analice los problemas del ambiente y la gestión del riesgo y sobre ella se construyan políticas y programas preventivos.

De otro lado, por Tunja, capital del departamento de Boyacá pasan dos ríos: La Vega y Jordán. Ellos pertenecen a la cuenca alta del río Chicamocha y allí se observa el conflicto de habitantes con el recurso hídrico. De ellos emanan olores nauseabundos y se encuentran zancudos y roedores que ocasionan problemas de salubridad. La ciudad ha presenciado inundaciones en sectores vulnerables causadas por ambos ríos. Entre el 2010 y 2011 se generaron avenidas torrenciales y la población se afectó de forma considerable (UNGRD, 2018). Al respecto, es necesario caracterizar el fenómeno de inundaciones en la ciudad, dado el crecimiento poblacional y de infraestructura ((CEPAL) & (BID), 2012). Con base en esta información y en las investigaciones “Modelización hidrodinámica para identificación de zonas inundables en la ciudad de Tunja” y “Diagnóstico de las zonas de inundación de los ríos Jordán y La Vega en el casco urbano de la ciudad de Tunja” se hizo la reflexión que se describe en este artículo. En estas investigaciones se usaron software, como herramientas de modelación de los posibles eventos de inundación, en diferentes periodos de retorno para ambos ríos, aspecto que permite una visión preliminar del fenómeno.

Al respecto, en el proceso la investigación formativa se refleja en cada uno de los trabajos mencionados, con la elaboración de proyectos de investigación para fomentar la construcción del conocimiento por medio de ellos (Perico-Granados, y otros, 2015c). La metodología del aprender de forma autónoma y por medio de proyectos de investigación, permite en la formación profesional desarrollar competencias humanas y profesionales para resolver los problemas del entorno, especialmente los ambientales (Perico-Granados, y otros, 2019a). En este sentido, se presentan en las investigaciones, como propuesta, obras de contención para evitar inundaciones, pero queda pendiente acciones de regulación de caudales y de reforestación en las dos cuencas, como actividades para resolver el problema a mediano plazo. Igualmente, están pendientes los estudios de otras opciones posibles, como represas y estudios de vulnerabilidad de las construcciones frente a una avenida torrencial o una avalancha, así como establecer un sistema de alertas tempranas.

METODOLOGÍA

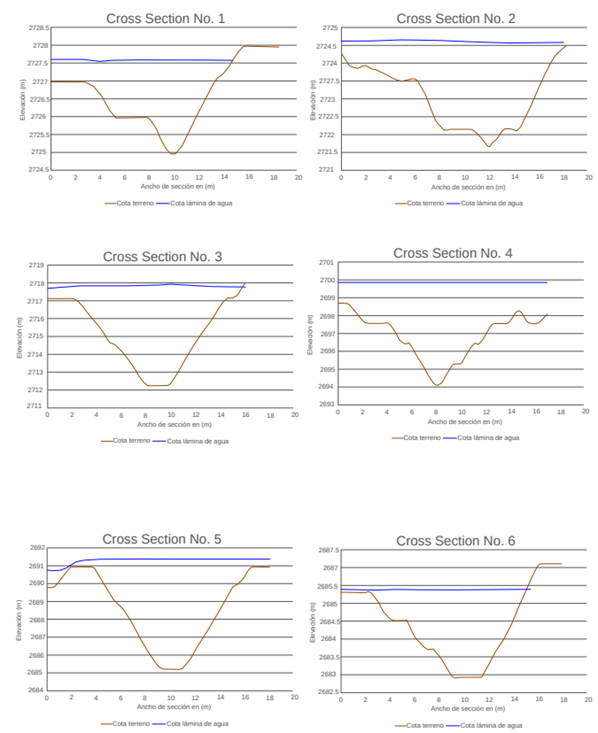

Se partió de un análisis de las dos investigaciones relacionadas, con base en los documentos originales para revisar las metodologías utilizadas, los resultados y sus principales conclusiones. Entonces, para determinar los puntos críticos que generan inundaciones a lo largo de los ríos La Vega y Jordán, se partió de los datos y mapas obtenidos por las investigaciones citadas. Al respecto, el modelo hidrológico permite analizar los eventos de lluvia, con variables como intensidad, duración y frecuencia o periodo de retorno, por medio de la curva IDF (curva de intensidad, duración y frecuencia). Igualmente, se revisaron los datos para el análisis morfométrico de la cuenca, para determinar el tiempo de concentración, establecido como el tiempo que invierte una gota de agua lluvia en recorrer desde el punto más alto hasta su punto de descarga. Para este proceso se vieron las simulaciones de las cuencas hidrográficas, con el programa IBER, que permiten ver el comportamiento de ellas para construcciones de obras.

Al respecto, se han hecho simulaciones en Villahermosa (México) y de igual manera con el uso del método de volúmenes finitos, para un sistema de presas en el río Grijalba (México) (Bladé y otros, 2014) (González-Aguirre, y otros, 2016). En España se usaron para observar los caudales en la ciudad de Asturias (Corestein, y otros, 2010). En Colombia, según Arias (2012) en el río Chicamocha se han hecho estudios sobre los riesgos de desbordamientos cercanos a ciudades como Tunja, Paipa, Oicatá y Tuta, con diferentes modelaciones. En los dos ríos del proyecto se observó que siguen en las mismas condiciones los puntos críticos encontrados en los softwares y que permitieron analizar la priorización de su ejecución. Entonces, se estableció que es relativamente fácil resolver con sacos de arena en los sitios en que las alturas de los muros son menores a cincuenta centímetros, aspecto que llevó a definir los puntos de mayor altura para proponer soluciones.

De la misma manera, en el recorrido a lo largo de los dos ríos, en los tramos de estudio, se decidió establecer en la inspección ocular si aún existían los obstáculos relacionados en las investigaciones y si seguían siendo elementos que impedían el flujo libre de las aguas servidas o si habían sido removidos. En este sentido, la subcuenta del río La Vega, pertenece a la cuenca del río Chicamocha, con un área de 77,72 Km2 hasta su confluencia con el río Jordán. Éste tiene una cuenca con un área de 35,8 Km2 hasta la altura del barrio Las Quintas en la ciudad de Tunja (Bayona, 2017). En el río La Vega se hizo la visita desde el barrio Doña Limbania hasta El Pozo Donato y en el río Jordán se llevó a cabo desde el barrio Ciudad Jardín hasta su confluencia con el río La Vega. Se encontró que este río, por falta de canalización tiene exceso de maleza, vegetación y árboles.

De igual forma, en este río, en épocas secas se presenta estancamiento del agua y genera malos olores y presencia de vectores, como lo expresan sus rivereños. A su paso por la UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) se observan secciones hasta de cinco (5) metros de altura, sin barreras de protección que disminuyan el riesgo de caídas de peatones. Aguas abajo, en la Clínica Pozo Donato, en la confluencia con el Jordán, se observan construcciones en la ronda del río, a tres (3) metros de distancia de los taludes de este. Según Acevedo y Sánchez (2016) existen siete (7) puentes y una alcantarilla cajón en este trayecto, aspecto corroborado en la visita. Entonces, se observa que existen los mismos obstáculos que impiden el flujo normal de las aguas y hace falta la intervención del Estado para tomar los correctivos que corresponden.

De otro lado, el río Jordán está sin canalizar desde el barrio Ciudad Jardín hasta el barrio San Antonio, con presencia de vegetación dentro del río, vertimientos de aguas producto de lavado de autos y presencia de ganado dentro del cauce. Está canalizado en concreto desde los barrios Patriotas, San Antonio y Fuente Higueras. Sin embargo, la canalización presenta hundimientos, fisuras y obstrucción por desechos. Desde la Glorieta del Gobernador hasta la confluencia con el río La Vega el cauce esta canalizado tan sólo del K2 + 260 al K4 + 840, el resto se encuentra sin canalizar. Se presenta maleza y gran cantidad de árboles y plantas en la parte no canalizada y del agua emanan olores fétidos. Según Perico-Granados y otros, (2019b) se irrespeta la ronda hídrica del río en barrios como Mesopotamia y Santa Inés, aspectos observados en el recorrido. Desde la confluencia de ambos ríos no tiene canalización y se ve presencia de vegetación en el cauce y en los taludes que lo conforman, con presencia de ganado y escombros que impiden el recorrido adecuado del agua. Se encontró que los problemas planteados en las investigaciones se agudizan con el paso del tiempo.

Al respecto, a pesar que el agua no es potable, se vio que aguas abajo hay captaciones clandestinas para riego de cultivos y pastos. En este sentido, se estima que el 10% de la población mundial consume alimentos regados con aguas residuales sin ningún tratamiento (Rodríguez, y otros, 2017). Igualmente, se presentan vertimientos que aumentan el caudal de los ríos y en épocas de lluvias incrementan las inundaciones por la sedimentación de materia orgánica y presencia de escombros, tal como sucede en otras ciudades (Flórez, 2013). El recorrido llegó hasta la PTAR (Planta de Tratamiento de Agua Residual), pero ésta no funciona de forma óptima por diferentes razones. Adicionalmente, se encontró que hay ausencia de conciencia ambiental frente a la convivencia con el recurso hídrico, como lo expresan Plata e Ibarra (2016), en diferentes partes del mundo, y que es su principal causa de la contaminación del mismo. Por este motivo, las aguas residuales muchas veces son vertidas directamente en las fuentes hídricas, como sucede en Villapinzón (Suárez, y otros, 2012). Igualmente, sucede como en otros lugares, que el cauce se colmata con escombros y basuras que impiden el recorrido libre del agua (Vollmer y otros, 2013). Al respecto, el agua es un recurso cada vez más escaso y vulnerable, se reduce su disponibilidad por la contaminación y por la demanda de la población y se necesitan investigaciones que permitan ver opciones de recuperación.

Finalmente, en los recorridos de las inspecciones oculares se revisaron las opciones presentadas para la construcción de las obras de ingeniería propuestas, especialmente las que requieren mayor esfuerzo por su tamaño y valor. En este sentido, se hicieron las comparaciones de las simulaciones hechas con las dos investigaciones, se revisaron los hallazgos en los recorridos y se observaron sus resultados. Con base en los datos de las posibles áreas inundables, con las diferentes modelaciones y de las propuestas de obras se seleccionaron las que a juicio de expertos requieren pronta solución. Los resultados coinciden en un buen porcentaje, pero también tienen diferencias significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Incremento de caudales por periodo de retorno.

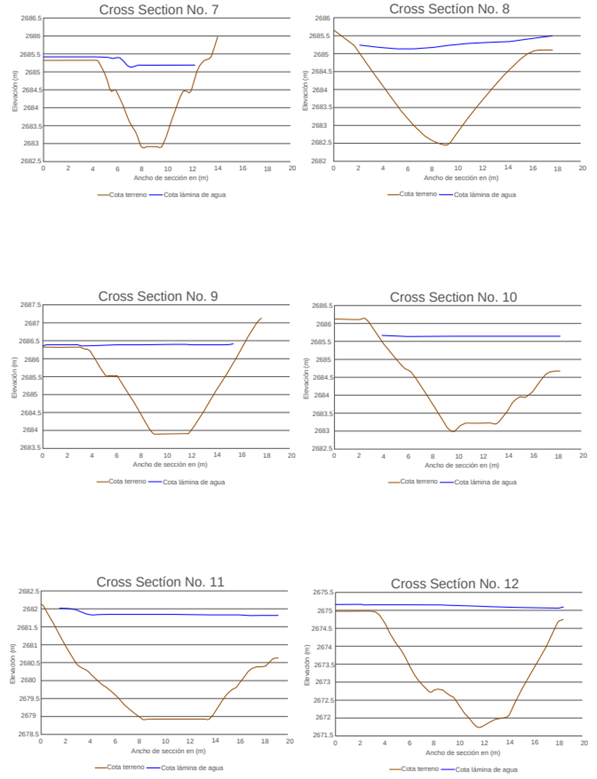

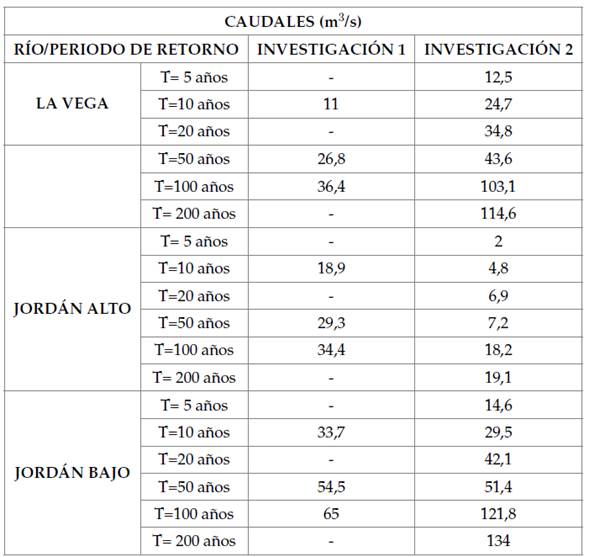

Se calcularon los caudales por periodo de retorno de cada una de las investigaciones y los resultados se aprecian en la tabla 1.

Tabla 1 Comparación de caudales obtenidos en las investigaciones.

Fuente: Adaptado de (Bayona, 2017), (Acevedo y Sánchez, 2016)

Al respecto, se presentan diferencias significativas en los caudales para los mismos periodos de retorno, en las dos investigaciones, especialmente para el río Jordán Bajo. Es posible que su causa sea por la diferencia en los tiempos de respuesta en la investigación 1. En cambio, en la investigación 2 si se tomaron los mismos, en las tres cuencas. Igualmente, otra causa es por la diferencia de área que se tomó, mientras en la investigación 1 solamente se tomó el área aferente de la cuenca del río Jordán Bajo para estos caudales, en la 2 sí se tomó el área completa de la cuenca.

De otro lado, estos aumentos en el caudal con respecto a los periodos de retorno se deben a los cambios que sufre el ciclo hidrológico anual por el fenómeno del niño y de la niña. Éste genera un aumento en los caudales por las lluvias con gran intensidad en poco tiempo, con fenómenos extremos en el fenómeno de la niña y déficit del caudal en el fenómeno del niño. Los procesos hidrogeológicos presentan una aceleración por la denudación de los suelos, generación de sedimentos, deslizamientos, inundaciones y colmatación en el cauce. Estos procesos son un riesgo para las comunidades, dado que la intervención humana sobre el suelo reduce la resistencia de éste ante efectos de lluvias intensas (Suárez, 1995); (Restrepo, 2015). En este sentido, el fenómeno de la niña en el periodo de julio de 2010 al mes de abril del 2011 se manifestó con lluvias intensas que ocasionaron avalanchas, inundaciones y remoción en masa, en diferentes sitios del país. En la ciudad de Tunja las inundaciones se presentaron en las áreas aledañas a los ríos La Vega y Jordán, con cerca de 185 ha., inundadas (Corpoboyaca, 2013).

Zonas vulnerables

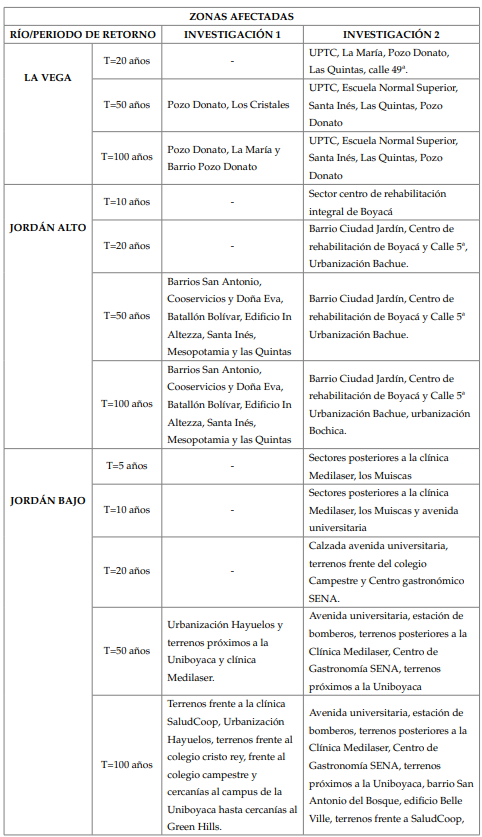

Los barrios y sectores afectados por desbordamiento del río La Vega para los diferentes periodos de retorno en las dos investigaciones se observan en la tabla 2.

Tabla 2 Comparación de áreas inundadas según el periodo de retorno en la ciudad de Tunja.

Fuente: Adaptado de (Acevedo y Sánchez, 2016), (Bayona, 2017)

En este sentido, aumenta el riesgo en la zona de Saludcoop, proyecto Hayuelos, Colegio San Viator y Campus de la Uniboyaca para el periodo de 100 años (Bayona, 2017). En Tunja, de 1999 al 2011, se presentaron 29 emergencias por inundación reportadas por la Dirección de Gestión del Riesgo, con barrios afectados: Villa Universitaria, Quince de Mayo, Santa Inés, Urapanes, Bochica, Villa Bachue, Mesopotamia, Las Quintas, Milagro y Pozo Donato (Castillo y Ramos, 2016). Al respecto, no se cumple lo establecido en el artículo 3 del decreto 1449 de 1977, que establece la protección y conservación de los bosques y los propietarios de predios están obligados a dejar una franja, mínimo de 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas, arroyos y alrededor de los lagos o depósitos de agua. Varios barrios están construidos en zonas de aliviaderos naturales y hay edificaciones a menos de diez metros de la línea citada.

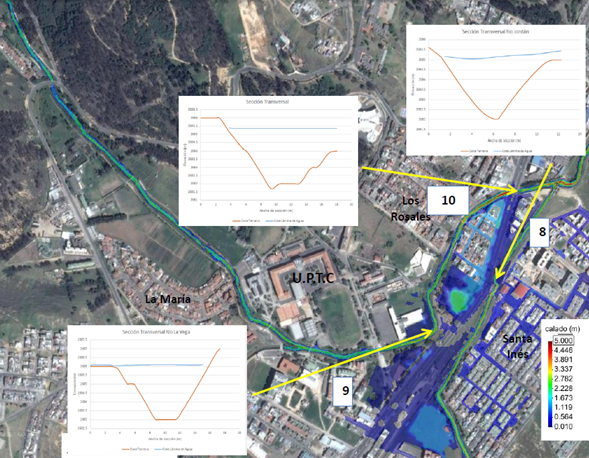

De otro lado, las obras de protección permiten confinar el agua dentro del cauce del río y evitar las inundaciones que afectan a la población. Para mitigar los impactos de las inundaciones se plantean estructuras de contención como gaviones que permiten encausar el río (Buitrago y Ochoa, 2013). Al respecto, en la figura 1 se observan dos puntos muy críticos susceptibles de desbordamiento del río La Vega: 9 y 10. En el punto 9 el desbordamiento del río lo puede propiciar el fuerte ángulo de curvatura del río. Se construyó un jarillón hacia el Pozo Donato en el periodo del 2010-2013, pero en el costado de la Escuela Normal Superior de Tunja el agua se desbordaría, con afectaciones considerables, tanto materiales como académicas. Se recomienda la construcción de un muro o gavión en el costado de la escuela con una altura aproximada de 0,5 m sobre la cota del terreno actual. El punto 10 es igualmente crítico y sufrió inundaciones en el mismo periodo, por falta de capacidad de la alcantarilla cajón localizada en ese sitio. Entonces, ésta se debe ampliar o construir un muro, gavión o jarillón en el costado de la Clínica Pozo Donato, con cerca de 2 m., sobre la cota del terreno actual (Bayona, 2017).

Fuente: (Bayona, 2017, pag. 148)

Figura 1 Unos puntos susceptibles de desbordamiento del río La Vega.

En el río Jordán Alto se identificaron 12 puntos de desbordamiento, de los cuales se observan en la figura 2 los cuatro más críticos.

Fuente: (Bayona, 2017, pag. 150)

Figura 2 Unas secciones susceptibles de desbordamiento sobre el río Jordán Alto

Según Bayona (2017) en estos puntos se recomendó la construcción de muros, gaviones y/o jarillones. En el punto 1 la estructura tendría una altura de 2 m, para el 2 la altura está entre 1 m en el sector occidental y en el oriental de 0,5 m. En el punto 4 tendría una altura de 2 m., en el costado occidental y 1 m., en el oriental. Para el punto 6 la estructura tendrá una altura de 0,5 m., sobre la cota terreno actual. En los otros puntos las estructuras oscilan entre 50 cm y un metro. En el sector del río Jordán Bajo (figura 3) después de su confluencia con el río La Vega, se identificaron 2 puntos con posible desbordamiento. En el punto 11 se recomienda construir un muro, gavión y/o jarillón en la parte oriental con una altura de 2 m., sobre la cota del terreno y en el 12 una estructura de 1 m., en ambos costados.

Al respecto, en las investigaciones se proponen obras de contención para evitar inundaciones periódicas, pero no se hacen propuestas de regulación de caudales, ni de reforestación en las dos cuencas, especialmente en la del río La Vega, dada la amplitud y posibilidad de recuperación. Estas propuestas pueden resolver el problema de inundaciones y de posibles avalanchas con una mayor duración (Suárez, 1995). Al respecto, con las solas obras de ingeniería se está trasladando el problema aguas abajo. Solamente se atacan los síntomas y unas consecuencias, pero no se desarrollan acciones concretas para evitar las inundaciones o disminuirlas de forma sustancial. Con los árboles nativos se regula el caudal de forma natural, se transforma el gas carbónico en oxígeno y se almacena el carbono, además que genera muchos beneficios económicos. Estos aspectos se desarrollan cuando se hacen reforestaciones con árboles nativos, que generan mayor capa vegetal y retienen el agua, con un desarrollo natural de regulación (Perico-Granados, y otros, 2015a). Para Paoli, y otros, (2015) se puede convivir con los ríos y a la vez con reservorios se pueden controlar desastres por las inundaciones. Entonces, también es posible controlar las inundaciones con reforestaciones o con la construcción de reservorios, además de las obras civiles.

De otro lado, en Colombia entre el 2012 y 2014 se tuvo un aumento de la temperatura del 2% y las precipitaciones no se presentaron de forma homogénea, por el cambio climático, con una reducción de cerca del 15% para Tunja (García, y otros, 2012). Adicionalmente, esta ciudad ha crecido de forma significativa, con un aumento de construcciones y pavimentos que impiden la infiltración, disminuye el tiempo de concentración, aumenta el nivel de los caudales y permite que se presenten fenómenos de inundación. Según Perico-Granados y otro, (2015a) las construcciones en aliviaderos naturales y en humedales en esta capital generan problemas en barrios como Las Quintas, Quince de Mayo, Pozo Donato, entre otros, con evidencia de huellas de inundación con periodos de retorno relativamente cercanos.

Al respecto, la vegetación cumple una labor de estabilidad de suelos y control de inundaciones, a través de la infiltración del agua, la extracción de humedad del suelo, interceptación de lluvias, grietas por desecación y las raíces fuerzan el suelo, con un aumento en la resistencia del corte del mismo. Igualmente, retiene partículas del suelo y disminuye la susceptibilidad a la erosión (Suárez, 1995). El crecimiento poblacional y urbanización desbordada y sin planeación tiene relación estrecha con eventos como deslizamientos e inundaciones, por intervenciones antrópicas como cortes en laderas, rellenos, deforestación y concentración de aguas lluvias y servidas que aumentan los cauces de los ríos, con incremento del riesgo por avenidas torrenciales y remoción en masa (Suárez, 1995). Por tanto, se requiere incremento de la conciencia ambiental y eliminar las prácticas de las construcciones en las rondas de los ríos, el arrojo de desechos y el cuidado de las cuencas, con políticas de reforestación con especies nativas para regular los caudales.

En este sentido, en Chile existe una superficie cubierta por bosques con 16.595.373 ha, de ellos 82% de bosques naturales, el 17% plantados y 1% mixtos. El sector forestal chileno se orienta al comercio internacional, pero gracias a estos se tienen sumideros de gases de efecto invernadero, con capturas de más del 54% de las emisiones (FAO, 2016). Esta actividad permite en Chile el empleo de 300.000 trabajadores (Améstica, y otros, 2016). Con plantaciones nativas se disminuyen las emisiones contaminantes a la atmosfera y los impactos del cambio climático (Perico-Granados y otros, 2014). Igualmente, permiten la recuperación de suelos degradados y erosionados (Donoso y Soto, 2010). Al respecto, los impactos estimados por el cambio climático en la región se encuentran entre el 1,4% y 5% del PIB (producto interno bruto). Para la CEPAL (2017) se necesitan implementar medidas para reducir los impactos negativos por este fenómeno, dado que los costos estimados de adaptación, especialmente con reforestaciones nativas, equivale al 0,5% o menos del PIB de Sur América. En este sentido, según Bezanilla, y otros, (2018) desde la formación de los profesionales se deben implementar metodologías sobre pensamiento crítico con las problemáticas que se presentan en su entorno y se comprometan con soluciones óptimas, como el ambiente. Entonces, es un compromiso construir conocimiento sobre el cambio climático, observar la falta de políticas serias al respecto y promover el pensamiento crítico para que los nuevos profesionales se comprometan con acciones concretas de sostenibilidad y de recuperación, como la reforestación.

CONCLUSIONES

Se encontraron construcciones a menos de tres metros del cauce de los ríos y se evidencia que no se tiene control sobre las construcciones en zonas con riesgo de inundación. Con la contaminación de los ríos y altas temperaturas se emiten olores fétidos y se propaga la presencia de mosquitos y de roedores. Entonces, se requiere una mayor intervención de las autoridades para evitar estas construcciones y canalizar los ríos para disminuir opciones de enfermedades infectocontagiosas.

En el río La Vega se cuenta con 7 puentes peatonales y un pontón a la altura de la avenida Norte, frente a la clínica Pozo Donato. Este último requiere de ampliación y dadas las construcciones cercanas son necesarias medidas de seguimiento para evitar nuevas licencias de construcción, en las rondas de los ríos para cumplir las normas sobre la materia.

Para el periodo de retorno de 10 años los fenómenos de inundación no son tan notorios, como para los años 50 y 100 que sí son significativos. Estos, aspectos se pueden presentar por las áreas tomadas y los tiempos de respuesta para la elaboración de los cálculos. Para cuando estos eventos se presenten se requieren sistemas de alertas tempranas para evitar pérdidas de vidas, educando en prevención y preparación ante emergencias.

En el recorrido de los ríos Jordán y La Vega por la ciudad de Tunja se evidencian 12 puntos críticos, que ante eventuales avenidas torrenciales al aumentar los caudales son susceptibles de desbordamiento. Se propone construir estructuras de contención para el control de ellas, aunque con ello se traslada el problema aguas abajo. Sin embargo, para resolver el problema a mediano y largo plazo son necesarias estructuras de regulación de caudales y reforestación con árboles nativos en las cuencas, especialmente en la del río La Vega.

Las construcciones en las rondas de los ríos son un problema latente que sigue creciendo, dado que en la ciudad se han concedido licencias de construcción para viviendas y edificaciones de más de 5 pisos en áreas de humedales y a una distancia menor de 30 metros del cauce. Al respecto, es fundamental acciones de intervención del gobierno sobre los permisos para construir y evitar el nivel de riesgo en las zonas con posibilidad de inundaciones.