Introducción

La mastitis granulomatosa crónica (MGC) es una patología inflamatoria no muy frecuente, de carácter benigno, descrita por primera vez en el año de 1972 por Kessler y Wolloch, que puede presentarse en pacientes de cualquier edad y género, pero prevalece en mujeres en edad reproductiva, entre la tercera y cuarta década de la vida. Se asocia con historia de embarazo o lactancia durante los cinco años previos al momento de presentación 1,2,3. Cursa con manifestaciones clínicas variadas, desde signos inflamatorios locales como dolor, rubor, calor, edema y tumefacción, abscesos con fístulas que permiten la salida de secreciones, hasta la presencia de masas de gran tamaño 4, que en ocasiones por su aspecto pueden sugerir la existencia de un componente maligno 5.

El estudio de esta entidad patológica se realiza inicialmente por medio de imágenes como la ecografía mamaria, la mamografía y la resonancia magnética, las cuales ofrecen hallazgos que según la categorización BI-RADS pueden ser sugestivos de malignidad, por lo que usualmente se requiere de estudios histopatológicos, además de microbiológicos para confirmar o descartar la presencia de algún componente infeccioso o maligno 6.

Debido a la gran variedad de presentación de la MGC, su tendencia a la recurrencia, la falta de protocolos diagnósticos y terapéuticos, así como de datos del curso de la patología en nuestra población y, sobre todo, del poco conocimiento que tiene el personal médico de ésta, surge la necesidad de realizar el presente estudio, cuyo objetivo fue caracterizar los hallazgos clínico-patológicos y manejo de los pacientes diagnosticados con mastitis granulomatosa crónica, en el Instituto Médico de Alta Tecnología (IMAT) de la ciudad de Montería, Colombia.

Métodos

Se realizó un estudio observacional descriptivo comparativo, en el que se revisaron las historias clínicas de los pacientes atendidos en el IMAT Oncomédica entre enero de 2010 y diciembre de 2019. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años a quienes se les realizó diagnóstico histológico de mastitis granulomatosa crónica, manejo y seguimiento. Fueron excluidos los pacientes con diagnóstico de cáncer confirmado por estudio histopatológico, aquellos que no tuvieron seguimiento médico, y quienes en la historia clínica no contaron con más del 10 % de las variables del estudio. Las historias clínicas fueron seleccionadas teniendo en cuenta el código N61X según la décima revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y Trastornos relacionados con la Salud Mental realizada por la Organización Mundial de la Salud (CIE-10) que corresponde a “trastorno inflamatorio de la mama no especificado”.

Se verificó el cumplimiento de los criterios de selección, y se consignaron las variables sociodemográficas como edad y tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), variables clínicas como masa, tamaño, lateralidad, ubicación, secreción, rubor, dolor, fiebre y tiempo de evolución. Además, se revisó la realización de estudios imagenológicos diagnósticos, como ecografía mamaria y mamografía, las cuales aportaron la clasificación Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS por sus siglas en inglés). Se registró la conducta sugerida y la evolución de la lesión en términos de respuesta al tratamiento, definida como reducción del diámetro de la lesión, desaparición de la misma o recidiva de la lesión; como dato adicional se estimó el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la resolución de la enfermedad. Todas las variables fueron tabuladas en una matriz de Microsoft Excel®, para su posterior análisis estadístico.

El análisis estadístico descriptivo de variables cualitativas se realizó con el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, el de las cuantitativas con medidas de tendencia central tipo mediana (Me), con su respectiva medida de dispersión rango intercuartílico (RIC), dada la naturaleza no paramétrica de estas variables estimada por la prueba de Kolmogorov Smirnov. Para comparar las variables cualitativas de respuesta al tratamiento entre el manejo instaurado se utilizó el test de Chi2 o el test exacto de Fisher, según fuera necesario. La comparación de las variables cuantitativas se realizó con la prueba no paramétrica de Mann Whitney, y un valor de p <0,05 fue considerado como estadísticamente significativo.

Resultados

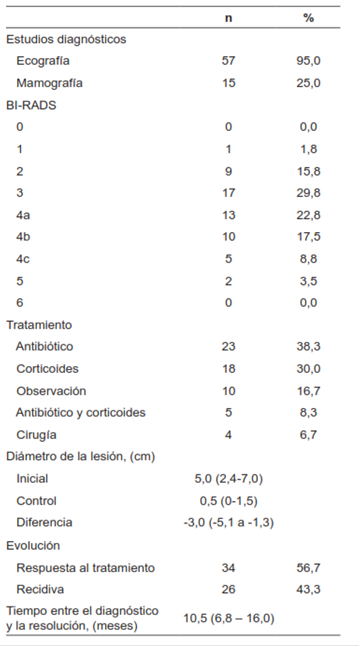

En el período de estudio se identificaron 236 historias clínicas con el código CIE-10 N61X; de ellas, se excluyeron 167 debido a que no cumplían con los criterios diagnósticos de MGC y nueve que no completaron el seguimiento, por lo que se analizaron en total 60 pacientes con diagnóstico y seguimiento de MGC. La mediana de edad fue de 35,9 años (RIC: 29,4-46,6), el tipo de afiliación al SGSSS registrado con mayor frecuencia fue el subsidiado con 50 % (n=30) de los casos, seguido por el contributivo con un 30 % (n=18). La mayoría de los pacientes no presentaban comorbilidades, muy pocos tenían antecedentes de patología benigna de la mama. La patología mamaria maligna correspondió al principal antecedente familiar (tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas generales de la población de estudio.

Me: mediana, RIC: rango intercuartílico.

Al evaluar las características clínicas de la enfermedad, se encontró una mediana de tiempo de evolución de 4,3 meses (RIC: 2,5-7,5), la lateralidad fue izquierda en el 60 % (n=36) de los casos y derecha en el 40 % (n=24), la ubicación más frecuente fue en el cuadrante superior externo, seguida por los cuadrantes inferiores externo e interno. Las principales manifestaciones clínicas fueron la aparición de masa y de dolor, y la menos frecuente fue la presencia de fiebre.

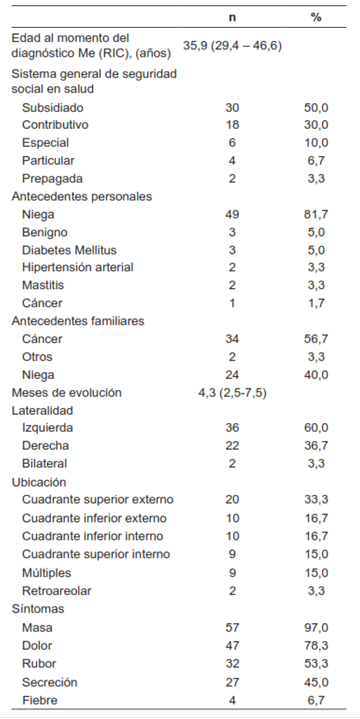

En cuanto a los estudios imagenológicos se realizó ecografía mamaria y mamografía en el 95 % (n=57) y 25 % (n=15) respectivamente; según la escala BI-RADS las estadificaciones encontradas con mayor frecuencia fueron 3, 4a y 4b, sugiriendo un alto porcentaje de sospecha hacia la malignidad. El tratamiento de preferencia fue el antibiótico, los otros fueron la terapia con corticoides, seguida por el manejo expectante; la cirugía fue el tratamiento menos empleado. Los diámetros de lesión mostraron mediana al momento inicial de 5 cm (RIC: 2,4-7,0), al control de 0,5 cm (RIC: 0-1,5) y una reducción de 3 cm (RIC: -5,1 a -1,3). Durante la evolución se observó una respuesta al tratamiento en el 56,7 % (n=34) de los casos y de recidiva en el 43,3 % (n=26). El tiempo transcurrido entre el momento del diagnóstico y la resolución tuvo una mediana de 10,5 meses (tabla 2).

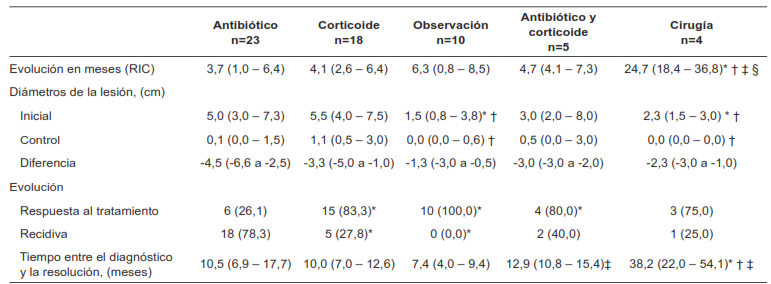

Al comparar las variables de evolución, diámetros de la lesión al inicio, al control y la diferencia entre ambos, la respuesta al tratamiento y la recidiva, así como el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la resolución del cuadro entre los tipos de tratamiento utilizado, se encontró que el grupo sometido a cirugía tuvo mayor tiempo de evolución.

El análisis de diámetros de la lesión inicial mostró que los grupos tratados con antibiótico y con corticoides tenían mediana de diámetro significativamente mayor al ser comparado con el grupo de observación y el de cirugía; en el diámetro control se encontró que éste fue significativamente mayor en el grupo tratado con corticoides en comparación con el grupo de observación y cirugía. La mejoría se logró en todos los pacientes sometidos a observación, en la mayoría de los que recibieron corticoides, o antibióticos más corticoides, y la respuesta fue muy baja en el grupo tratado solamente con antibióticos, sin presentar una diferencia estadística significativa al compararlo con el grupo tratado con cirugía.

La evaluación de la recidiva mostró que ésta fue mayor en el grupo tratado con antibióticos, que en los grupos de pacientes tratados con corticoides o sometidos a observación. No se observaron diferencias entre el grupo antibiótico y corticoides comparado con el de cirugía. Puntualmente, al evaluar el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la resolución, se observó que el grupo de cirugía tuvo la mayor mediana de tiempo, 38,2 meses (RIC: 22,0-54,1), comparado con los grupos que recibieron antibiótico, corticoide y manejo expectante (tabla 3).

Tabla 3. Comparación de los aspectos clínicos de la lesión y su evolución estratificados por el tratamiento instaurado.

* Valor de p <0,05 comparando con el grupo Antibiótico; † Valor de p <0,05 comparando con el grupo Corticoide; ‡ Valor de p <0,05 comparando con el grupo Observación; § Valor de p <0,05 comparando con el grupo Antibiótico y corticoide.

Discusión

A pesar de muchos años de investigación y de los múltiples estudios que se han realizado, actualmente no existen un consenso o guías para el manejo definitivo de la MGC 7-8, ninguna de las medidas propuestas es preferible sobre las demás, y su elección depende principalmente de la variedad de presentación de la patología y de la predilección del médico tratante. El manejo expectante se ha empleado en algunos casos, en otros se acude al tratamiento médico o quirúrgico.

Un estudio chino mostró que el manejo expectante de la MGC presentó una resolución espontánea en 14,5 meses o una lesión sin cambios evolutivos en la muestra estudiada, esto sugiere la posibilidad de que la patología tenga una naturaleza autolimitada 9-10. En el tratamiento médico la opción más común es la terapia con corticosteroides usando prednisolona a dosis de 60 mg/día 7, la cual ha mostrado resultados satisfactorios. El manejo quirúrgico puede tener una tasa de recurrencia de hasta el 50 % en los primeros dos años posteriores a la cirugía. También se han empleado opciones terapéuticas combinadas, mostrando buenos resultados en algunos casos, por ejemplo, cirugía seguida de corticoterapia, con nula recurrencia a cuatro años de seguimiento 11.

Este estudio encontró que la MGC afecta de manera predominante a las mujeres en edad reproductiva, esto es consistente con diversos estudios internacionales, como el realizado por Ôzsen en Turquía en el año 2018, que muestra el 100 % de los casos comprometiendo el género femenino 8, y el de Chirappapha et al., en Tailandia en 2018 que encontró el mismo hallazgo 12. Esta enfermedad también puede comprometer el género masculino 13, aunque en los estudios mencionados, así como en este, no se encontró ningún caso.

En el estudio publicado por Torregroza y colaboradores en Colombia en el año 2007, se encontró que los principales trastornos asociados a la MGC fueron el eritema nodoso, el lupus eritematoso sistémico y la hiperprolactinemia, y que también existía una relación con el cáncer de mama contralateral 4,5. En este estudio lo más relevante fue la ausencia de antecedentes personales, probablemente debido al pequeño tamaño de la muestra, sin embargo, se encontró que la patología maligna es el antecedente familiar más frecuente. Torregroza encontró además, como principales manifestaciones clínicas, la presencia de masa, dolor y rubor, con compromiso unilateral. El estudio tailandés, por su parte, encontró una afectación unilateral en todos los pacientes evaluados; estos resultados son consistentes con los hallazgos de nuestro estudio.

Sripathi, en su estudio realizado en India en el año 2016, expresó el gran dilema que genera esta condición benigna de la mama, dado que las manifestaciones clínicas correlacionadas con las ayudas diagnósticas de primera línea, como la ecografía mamaria y la mamografía, pueden simular malignidad. Por esto, algunos autores recomiendan también el uso de la resonancia magnética, como estudio complementario ante la sospecha persistente de malignidad basada en la clínica y las imágenes de primera línea no concluyentes 6,11. Al igual que en nuestro estudio, Chirappapha observó que en la mayoría de los casos estas herramientas imagenológicas reportan una categoría BI-RADS que varía entre 3 y 4 12, las cuales conllevan a sospecha de malignidad.

Con respecto al tratamiento de la MGC, Chirappapha describió el uso específico de cirugía, corticoides y otras terapias no especificadas 12, pero no realizó comparaciones de los resultados clínicos entre estos grupos. Zhou et al., en China en el año 2016, evaluaron los manejos observacional, quirúrgico, con corticoides y otros inmunosupresores 1, sin encontrar superioridad de alguno de estos grupos, pero afirmando que esos tratamientos constituían las únicas estrategias disponibles para el tratamiento de la MGC. Estos hallazgos difieren de nuestros resultados en donde, además de los grupos evaluados por Chirappapha y Zhou, se incluyó un grupo de solo antibioticoterapia, encontrando mejores resultados con el uso de corticoides y el grupo de observación, los cuales también fueron mejores al compararlos con el grupo quirúrgico.

Los hallazgos de este estudio fueron similares a los descritos por Torregroza, en donde se encontró que el manejo expectante logró una remisión espontánea y completa, y que la cirugía tuvo como implicación un mayor tiempo de resolución, entre otras razones por el cierre de la herida quirúrgica 4. Con respecto al uso de agentes antibióticos para el manejo de la MGC, Yu, en China en el año 2016, y Kivilcim, en Turquía en el año 2018, encontraron en sus estudios la presencia de agentes bacterianos pertenecientes a la flora normal de la piel, así como de Corynebacterium spp 14,15, sin embargo, en nuestro estudio los cultivos fueron negativos, probablemente por lo cual no se encontró una respuesta terapéutica adecuada al uso de antibióticos.

En cuanto a las limitaciones, se resalta que las conductas tomadas con respecto a la terapéutica provienen de consultas realizadas en el primer nivel de atención, en donde instauran tratamientos empíricos sin complementar el diagnóstico con estudios imagenológicos e histopatológicos. Por lo anterior, siempre es necesario en primera instancia explicar al paciente su condición clínica y la necesidad de evaluación con estudios complementarios para posteriormente iniciar la opción terapéutica idónea, la cual se debe acompañar de seguimiento estricto.

Conclusiones

La mastitis granulomatosa es una condición inflamatoria idiopática benigna de la mama que afecta a mujeres en su tercera década de la vida, y se manifiesta clínicamente por la presencia de masa, dolor, rubor y secreción.

Los estudios imagenológicos mamarios frecuentemente informan categorías BI-RADS 3 y 4, lo que debe hacer sospechar malignidad, por lo que se debe establecer un diagnóstico histopatológico para descartarla, y poder así definir una terapéutica adecuada.

En nuestro estudio se encontró una adecuada respuesta terapéutica en el grupo tratado con corticoides y observación, con recidivas nulas en comparación al grupo tratado con antibióticos.

Se considera que se debe continuar esta investigación a través de una muestra mayor de pacientes con MGC.