Bitácora Urbano Territorial

ISSN 0124-7913

https://doi.org/10.15446/bitacora.v26n1.40254

http://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v26n1.40254

Aproximación teórica para un enfoque territorial de ciudad-cuenca1

Theoretical approach to a territorial approach to city-basin

Aproximação teórica para uma abordagem territorial da CIDADE-BACIA.

Jorge Mario Carmona-Vanegas

jmcarmona@utp.edu.co

Administrador Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira e integrante del grupo de investigación Gestión Ambiental Territorial, GAT, categoría A de Colciencias. Estudia la planificación urbana y su influencia en la producción del espacio, así como la dinámica habitacional en la organización social de la ciudad. Actualmente realiza sus estudios de posgrado en Brasil en el área de geografía urbana. Pereira, Colombia

Samuel Guzmán-López

sguzman@utp.edu.co

Economista especializado en Planeación Territorial y Gestión de Proyectos, Magíster en Desarrollo Sustentable y candidato a Doctor en Ciencias Ambientales. Tiene experiencia en gestión pública y ambiental, ordenamiento y planeación territorial, desarrollo regional y local, finanzas públicas y planificación del desarrollo sustentable. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y miembro del grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial, GAT, categoría A de Colciencias. Pereira, Colombia

Recibido: 15 de octubre de 2013 Aprobado: 2 de octubre de 2015

Resumen

La ciudad-cuenca es una aproximación teórica territorialque se plantea para comprender la relación existente entre el sistema natural y el sistema social a partir de la analogía de tres conceptos fundamentales de la biología: el fenotipo, el genotipo y la simbiogénesis. Estos elementos de análisis se plantean como medios para comprender la relación compleja que se da entre el sistema natural y social, y que devienen de la transformación y el uso de las cuencas hidrográficas. Si consideramos que la cuenca hidrográfica es la unidad de análisis por excelencia del ordenamiento ambiental del territorio, es más que necesario considerar que esta debe estar inmersa en un plano social y no únicamente en el ecológico. Por tal motivo, con la exposición de estos elementos se desea pasar de un plano netamente natural a un plano socionatural, que supere el análisis básico de los sistemas bióticos y abióticos que componen los ecosistemas.

Palabras clave: ciudad-cuenca, cuenca hidrográfica, ciudad, ecosistema, cultura.

Abstract

The Basin-City is a territorial theoretical approach that arises to understand the relationship between the natural and social system from the analogy of three fundamental concepts of biology: the phenotype, genotype and Symbiogenesis. These elements analysis elements are proposed as means to understand the complex relationship that exists between the natural and social system that come from the transformation and use of watersheds. Considering that the watershed is the analysis unit par excellence for environmental planning, it is more than necessary to consider that this must be embedded in a social dimension, not only in ecological. Therefore, with the exposition of these elements it's desired to move from a purely natural level to a socionatural level that exceeds basic analysis of biotic and abiotic systems that make up ecosystems.

Keywords: Watershed, city, ecosystem, culture.

Resumo

A cidade-Bacia é uma abordagem teórica territorial que surge para entender a relação entre o sistema natural e sistema social a partir da analogia do três conceitos fundamentais da biologia: o Fenótipo, Genótipo e a Sim-biogenesis. Estes elementos de análise são propostos como meios para compreender a complexa relação que existe entre o sistema natural e social que vêm da transformação e uso de bacias hidrográficas. Considerando-se que a bacia hidrográfica é a unidade de analise excelência para o planejamento ambiental do território, é mais do que necessário considerar que esta deve estar imersa em uma dimensão social, e não só no ecológico. Portanto, com a exposição destes elementos deseja-se passar de um nível puramente natural para um nível socionatural que supere o analise básico dos sistemas bióticos e abióticos que compõem os ecossistemas.

Palavras-chave: bacia hidrográfica, cidade, ecossistema, cultura.

En principio, el concepto de ciudad-cuenca conlleva a un tipo de relación entre dos sistemas superpuestos, sin embargo, tanto la ciudad como la cuenca son términos territoriales. La diferencia, por lo tanto, no se debe reducir al dualismo urbano-rural, sino al sistema de organización social (estructura política, social, económica y ecológica) que se establece en la medida en que el hombre, a través de la cultura, transforma su ecosistema. En palabras de Noguera de Echeverry (2009), esta relación se explica en clave de A, B y C,

donde:

A sintetiza las relaciones entre la cultura y el ecosistema, donde el ecosistema ofrece a la cultura una plataforma tecnológica-estética adaptativa que define cómo pueden ser sus procesos de adaptación. B expresa las transformaciones que realiza la cultura sobre los ecosistemas, y C representa la reacción de los ecosistemas ante las transformaciones adaptativas de la cultura (Noguera de Echeverry, 2009: 5).

Este modelo sugerido por el poeta y filósofo ambiental Augusto Ángel Maya en su libro El reto de la vida: ecosistema y cultura, una introducción al estudio del medio ambiente(2013), nos sugiere que en los procesos de adaptación cultural (B) se crean estructuras sociales sobre los ecosistemas que definen una organización particular que, a nuestro modo de ver, está dada por las relaciones de producción y las fuerzas productivas, las cuales, producen y se reproducen a partir de un sistema político que sostiene la institucionalidad y la gestión del Estado para legitimar dichas relaciones sociales en torno a un proceso productivo. Como la relación es inherente al proceso mismo de habitar, la ciudad-cuenca se plantea como una forma de leer el territorio a partir de su genotipo y de su fenotipo. ¿A cuál territorio se hace referencia? Al que emerge sobre la cuenca hidrográfica2 luego de ser transformada. ¿Por qué la ciudad? Porque es allí donde se plasman las contradicciones y las principales formas culturales de transformación ecosistémica. En este sentido, el territorio no podría ser contenedor sino contenido, dado por el texto que se inscribe a través de la cultura y que se visibiliza principalmente en la ciudad compleja.

Como espacio socialmente construido, la ciudad-cuenca es expresión cultural que el hombre proyecta al transformar el ecosistema que lo integra, expresando una tensión fuerte entre las diferentes fuerzas de poder que emergen a razón de dicha proyección. Una de ellas es la ciudad. Al respecto, Lefebvre menciona que "la ciudad es la proyección de la sociedad global sobre el terreno, [...] donde los conflictos entre clases y las contradicciones múltiples se plasman en la estructura y forma urbana" (Lefebvre, 1978: 10). Develar el espacio humano es trascendente y complejo porque está construido conjuntamente, pero vivido imparcialmente.

Para ello, el concepto de espacio de Lápple sintetizado y analizado por Frick (2011), coadyuva a entender cómo podría ser el entramado que configura dicha situación. Lápple,

aboga por un concepto ampliado de espacio para poder explicar los espacios sociales a partir de la relación social de su función y su desarrollo y poder incluir las fuerzas sociales condicionadas históricamente que conforman y crean su sustrato material y físico y las estructuras espaciales. Lápple menciona cuatro componentes de un espacio social: 1) el sustrato material y físico, 2) las estructuras sociales de interacción y acción, 3) un sistema regulador institucionalizado y normativo y 4) un sistema espacial de representaciones, signos y símbolos unido al sustrato material y físico (Frick, 2011: 19).

Existe entonces una representación morfológica, semiológica y política inherente a la transformación y adecuación de la cuenca hidrográfica en el proceso de organización social urbana, convirtiendo la particularidad territorial o heterogeneidad de la misma en un sistema socioecológico específico, dado por los límites naturales que impone la cuenca, es decir, la divisoria de aguas. Esto significa que la ciudad-cuenca, con esta sola característica, dista de ser una ciudad-región ya que sus límites no están sujetos o influidos por dinámicas externas producidas por relaciones económicas, culturales, entre otras. La ciudad-cuenca no es una ciudad-región, pero en la ciudad-región existe una ciudad-cuenca. La diferencia es que la primera está delimitada naturalmente y la segunda no.

En este sentido, y de acuerdo con los componentes que se desarrollarán más adelante, la ciudad-cuenca es una propuesta de orden territorial que propende por recrear los componentes clásicos que describen a la cuenca hidrográfica para su análisis. Si la ciudad es cuenca, la gestión y la planificación de la cuenca deben enfocarse en su genotipo.

La cuenca hidrográfica

La cuenca es un lenguaje3 ecosistémico que, por naturaleza, expresa unidad. La unidad es biodiversa en su composición y se define de acuerdo con un sistema de comunicación intrínseco que devela su funcionamiento. De ese modo, definir que los componentes de la cuenca hidrográfica están determinados por factores bióticos y abióticos, y que su convergencia establece la naturaleza del ecosistema junto con el sistema antrópico para ser organizada, conlleva a una triada persuasiva del sistema ambiental.4 Aquí lo biótico es semejante a lo diverso de la vida, es decir, a la biodiver-sidad, a la vida diversa con las múltiples formas que emergen de la naturaleza, no como categorías biológicas (biótico- abiótico), sino como todo lo que está inmerso en la formación social compleja. Lo abiótico entonces desaparece como descripción para reencontrarse e integrarse con la dinámica social en la construcción del espacio. A diferencia de otras especies, el hombre expresa cultura y es capaz de modificar el ecosistema por medio de ella.

La cuenca hidrográfica no puede definirse por fuera de la cultura, sea o no habitada socialmente, y cumple una función vital dentro y fuera de sus límites naturales. En consecuencia, no es posible entrelazar forzosamente al hombre en ella. El principio básico de este aspecto es que tanto el ecosistema como la cultura emergen de la naturaleza (Noguera de Echeverry, 2009). La ciudad puede ser cuenca y se expresa a través de una forma cultural y social. Tiene la capacidad de plasmar en su estructura físico-espacial los rasgos de un proceso de adaptación histórico forjado principalmente por dinámicas socioeconómicas y que se traducen en una estructura habitacional desigual.

En este sentido, la cuenca hidrográfica pasa a un plano social contradictorio si se asienta en ella un grupo de personas organizadas jerárquicamente. Se constituye entonces un hábitat humano, un sistema que brinda los componentes necesarios para establecer un "modelo" de proyección humana (modo de producción) a través de un proceso de transformación y adecuación ecosistémico, permitiendo establecer el "mejor" espectro funcional para desarrollar las actividades emergentes del proceso mismo de habitar, o sea, el de transformar.

La ruralidad y la ciudad

Los territorios dan cuenta de cómo el ser humano ha forjado su sistema habitacional a partir de aspectos como la organización, el trabajo, la administración, la economía y otra serie de procesos que coadyuvan a mantener un asentamiento humano con un fin último y específico: la supervivencia. Sin embargo, y más allá de esta característica biológica, el hombre, como especie cultural, tiene la capacidad de "redefinir" su existencia a partir de un proceso complejo de transformación ecosistémica. En este proceso de redefinición constante, podemos decir que la ciudad es la cúspide de la transformación ecosistémica. Más allá de sus formas, tamaños y funciones, la ciudad evidencia el grado de evolución organizacional que el hombre haya podido manifestar como ser social. Contradictoriamente, la ciudad ha hecho de lo rural (su antepasado) su contrario, debido al carácter utilitarista que la sociedad urbana ha hecho de su misma naturaleza.

Para la subsistencia, la ciudad se abastece de una gran cantidad de "recursos" que permiten la coexistencia de una estructura que diferencia lo urbano de lo rural. De este modo, se observa que aquello que no se ha configurado como urbe, debe albergar los elementos necesarios para que, en un proceso de transformación, se pueda sostener el flujo de materia y energía que demandan las ciudades. Esto es lo rural, lo que visualmente no se adecua a los patrones estructurales urbanos. Lo rural es visto como lo que está afuera -para abastecer a lo de adentro- y lo que no corresponde a los estilos de vida que definen la ciudad. De este modo, la aprehensión del territorio se hace dual y la ciudad se da de forma casi inherente en oposición a su "vecino" rural. La antítesis a esta percepción paisajística está estrechamente relacionada con los contrastes sensoriales que el hombre experimenta cuando se expone a situaciones espaciales particulares. De ahí a que se contraponga visualmente la ciudad (lo de adentro) con el campo (lo de afuera).

Sin embargo, estas diferencias se pueden disolver cuando las formas de vida son extrapoladas de un entorno al otro, principalmente por razones de tipo económico, de modo que es común encontrar estilos de vida donde se traten de emular aspectos propios de cada hábitat. Dos situaciones antagónicas emergen entonces: la primera, se relaciona con un estado deprimente que obliga a una población determinada a solventar sus necesidades económicas en la ciudad a través de ciertos estilos de la vida rural (producción agropecuaria a micro escala, por ejemplo). La segunda, contraria a la primera, es determinada por una situación económica de solvencia que permite a cierta población extrapolar, en su modus vivendi, situaciones relacionados con la vida del campo en la ciudad (paisaje, servicios, espacios, entre otros).

¿A qué se debe esta extrapolación de estilos de vida? Desde un punto de vista histórico, la aldea antecedió a la ciudad, una forma básica de organización a partir de la división social del trabajo que permitía una relación casi directa con la vida rural. El ser humano tiene una raíz en la naturaleza que, independientemente del contexto, lo hace querer reencontrarse con aquello perdido a través de la historia. Ahora bien, y desde un punto de vista concreto de la realidad capitalista, la condición social y económica en la ciudad se convierte para unos en un lujo y opulencia, mientras que para otros, es un caso de supervivencia para mantener las condiciones mínimas de vida. El capitalismo se ha apropiado del paisaje natural (tranquilidad, aire limpio, entre otros) y lo ha mercantilizado a través de proyectos habitacionales exclusivos para quienes puedan asumir su costo en la ciudad. En contraste con el escenario anterior, la periferia es, principalmente, para el pobre económicamente hablando, el lugar donde lo rural es una estrategia de supervivencia y de reproducción de la vida.5 Queremos resaltar esta contradicción porque de ella dependen las adecuadas o inadecuadas formas de gestión territorial estatal, considerando que no se trata únicamente de procesos técnicos de urbanización, sino de nociones espaciales que pueden incidir en la administración socioeconómica del territorio. Como la noción del espacio puede determinar en gran medida el "objeto" observadoes recomendable reconocer las percepciones espaciales que se tienen de estos lugares para una gestión territorial adecuada.

En marco de la ciudad-cuenca, lo rural no obedece a una percepción utilitarista ni funcionalista de la ciudad, sino a una forma distinta de cohabitar con las diferentes expresiones territoriales o territorialidades para que se integre en el espacio como un todo concreto. Lo rural es, por lo tanto, una noción que indica interacción entre semejantes a partir de un intercambio de conocimiento. En este sentido, la ciudad y lo rural pasarían a ser una forma social que interactuaría según las capacidades y las necesidades6 de sus pobladores. Con la nueva ruralidad, lo rural pasa a un plano integral dejando a un lado el plano netamente funcional y utilitarista. Como menciona Bejarano (1998), se trata de revalorar lo rural no solo en el plano productivo (económico), sino cultural y sociopolítico. El enfoque cambia sin dejar de ser funcional en términos productivos, pues en el orden convencional, el rol del campesino-productivo es reducido a ser mano de obra barata, la cual, debe mantenerse con los mínimos para producir y reproducir las actividades productivas (agrícolas). Si se reivindica al campesino eliminando la jerarquía social entre el campo y la ciudad, las condiciones del desarrollo se plantearían en términos de personas y no de objetos, como indica Max Neef (1998).

La idea de ciudad-cuenca intenta observar estas dinámicas para repensar la relación compleja entre los diferentes contextos sociales que cohabitan y podrían correlacionarse a partir de la supresión de las contradicciones del sistema capitalista Harvey (2014), dejando de lado el juego ideológico del discurso verde, de la sustentabilidad o de la sostenibilidad de la ciudad, que no son más que enunciados coyunturales que evaden las contradicciones que se dan en la ciudad con base en un desarrollo desigual.

La cuenca no es rural

No sería apropiado suponer que la cuenca es lo rural y que la ciudad no es cuenca puesto que la cuenca es en toda su extensión. Como territorio, la ciudad y el área rural son cuenca, esto quiere decir que pertenecen a una misma naturaleza. La ciudad es una expresión (proyección) cultural sobre el ecosistema cuenca, el cual, devela lo rural en la medida en que la ciudad es construida. De este modo, los dos asentamientos se definen bajo patrones que demarcan su identidad y los identifican como un hábitat único en su sistema ambiental.

El sistema ambiental devela las formas de ocupación y transformación del ecosistema bajo particularidades culturales que, a su vez, son respuestas adaptativas a él. La tendencia que tiene el hombre para establecerse y organizarse socialmente para la supervivencia de la especie lo obliga a habitar, es decir, a transformar su hábitat. De ahí que la ciudad sea una expresión cultural del ecosistema cuenca y, el paisaje, su forma visible.

De este modo, la cuenca no está en función de la ciudad, su existencia no depende de ella. La cuenca no necesita de un sistema urbano, al contrario de la ciudad que depende estrictamente de ella.

La diferencia actual entre lo urbano y lo rural se da básicamente en torno a tres aspectos:

- Perceptivos: se refiere a lo sensorial, lo que se contrapone a la ciudad en términos ecológicos y cómo esto define la particularidad sensorial del habitante al estar presente en los dos contextos (campo-ciudad).

- Calidad: hace referencia a la infraestructura habitacional que distingue y posiciona las divergencias culturales y económicas, dando paso a diferentes formas de organización social.

- Formas de vida: se define con los modos de relacionamiento social que surgen de las tradiciones y percepciones sobre la naturaleza. Culturalmente existen modos de ser que evidencian las formas de vida de la ciudad con las del campo, siendo diferenciales y no divergentes entre ellas.

La ciudad puede ser vista como el resultado de una estrecha simbiosis que guarda el hombre con su ecosistema, siendo necesaria y particularmente conveniente.

Simbiogénesis de la ciudad-cuenca

A partir de este concepto se pretende presentar a grosso modo el proceso de proyección de la ciudad-cuenca como un sistema socioecológico, dado que a partir de un concepto biológico se puede representar el proceso de configuración territorial. Lynn Margulis (1998, citado en Arias Pineda, 2011) acuña el término evolucionista "simbiogénesis" para referirse al origen de nuevos tejidos, órganos, organismos y hasta nuevas especies por medio de la simbiosis permanente o por largos períodos entre dos organismos. En nuestro caso, los organismos serían el hombre y la cuenca, no como sujeto/ objeto, sino como expresiones diferentes de una misma naturaleza.

El contacto inherente del hombre con su ecosistema a través de la cultura permite que estos dos sistemas intercambien información continuamente y den paso al proceso de adquisición de un conocimiento mutuo (simbiosis). Con la cultura, el hombre proyecta la ciudad en su ecosistema, siendo la ciudad el resultado de la simbiosis entre la cuenca y el hombre, por lo tanto, y debido al intercambio de información, materia y energía que desemboca en algo nuevo (la ciudad), se da la simbiogénesis de la ciudad-cuenca. Aquí, el sistema de organización social cambia debido a la existencia de la ciudad, poniendo de manifiesto el sistema rural que antes no existía y que ahora se diferencia debido a la división social del trabajo y a la división de clases que caracteriza a la ciudad en un grado de complejidad mayor. De aquí emerge una estructura compleja de interacciones y asociaciones que se conectan a través de redes, y que necesitan ser administradas, por eso se organizan de acuerdo con parámetros sociales y económicos complejos, se crean instituciones, y se construyen refugios y edificaciones para la reproducción y perfección de este nuevo individuo que, finalmente, será legitimado a través de un proceso de orden político.

Esta simbiosis es el resultado de un intercambio fuerte de información, materia y energía entre el agente social y el ecosistémico que ocasiona la formación de un "organismo" con un sistema organizacional propio, capaz de desarticularse ontológicamente de su estructura.

La ciudad representa un nuevo organismo con una estructura que refleja tensiones en su composición.

Las ciudades han sido siempre el punto de máxima tensión de todo sistema social, a causa de la marcada división del trabajo que las caracteriza, de la interdependencia de las funciones y del antagonismo de los intereses que de ellas derivan (Signorelli, 1999: 37).

A pesar de que la ciudad se constituye como un nuevo organismo, aun contiene información de los dos simbiontes, representados en su genotipo y en su fenotipo.

Genotipo y fenotipo de la ciudad-cuenca

La ciudad-cuenca es la representación inteligible de un proceso de adaptación del hombre, una aproximación a un escenario ideal de ocupación social que necesariamente incluye una transformación estructural en su modo de ocupación. La ciudad-cuenca no debe ser comprendida por el sistema urbano propiamente, sino por la administración adecuada de los elementos que la conforman (lo cuales, se verán más adelante), un propósito que conlleva a revaluar la comprensión que se tiene dela misma y, para ello, se hará una aproximación de los elementos que la configuran y que pueden incidir en su estructuración.

En términos biológicos, el fenotipo y el genotipo son una dualidad que se expresa tanto en la información genética, como en la manifestación física y conductual de un organismo. Andrade la explica así:

(B), el fenotipo, se explica en razón del genotipo (A) y el entorno (E). A da lugar a B, pero, B no es explicable exclusivamente en términos de A [...]. Lo que emerge en B y que no provenía de A es producto de la interacción de A y su entorno (E) (Andrade, 2006: 14).

Si consideramos A, E y B dentro de un marco cultural y ecosistémico dado, la fórmula se manifestaría de la siguiente forma:

B no es una estructura física estática pues está inmerso en una dinámica social que influye sobre A y E. Cualquier cambio en B, producto de la circulación de A y E, genera, a su vez, cambios en A y en E.

Pero ¿qué es el genotipo, el fenotipo y el entorno en nuestro trabajo? Antes de enunciar estos aspectos, recordemos que estamos partiendo de una relación inherente entre el sistema social y ecosistémico que no es lineal ni consecutiva. Así, la ciudad y el campo serían tanto de A, E y B, y puede manifestarse en los siguientes aspectos.

- Una representación social derivada de la lucha de poderes como consecuencia de la división de clases y su representación urbanística y social del territorio, a partir de las discrepancias económicas que existen o que la componen.

- Obedece a un sistema abierto y, por lo tanto, está sujeta a presiones exógenas, a un continuo flujo de materia, energía e información como producto de un mercado globalizado.

- Su ecosistema expresa límites de habitabilidad. Aunque los ecosistemas poseen una resiliencia, es necesario conocer las leyes que los gobiernan para determinar el menor grado de perturbación ecológica.

- La ciudad es una proyección cultural e integrante de su ecosistema. Las ciudades están bajo una continua presión exógena, sin embargo, los espacios vividos a través de la vida cotidiana se contraponen a la homogenización y advierten una cultura autóctona que se relaciona con un espacio geográfico.

- El paisaje devela la heterogeneidad y la discrepancia de los agentes que conforman la ciudad-cuenca. El paisaje urbano es revelador de las condiciones de riqueza o de pobreza, de los espacios políticos y de poder, y de los espacios valorizados por el orden económico que circulan en la ciudad. Su análisis puede ser comprendido a partir de la identificación de las territorialidades.

El genotipo

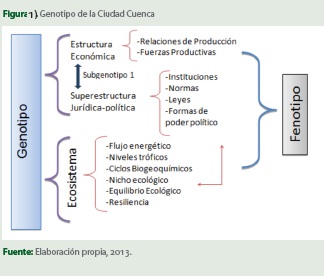

Con base en lo anterior, el genotipo (A) (ver Figura 1) está representado por dos conceptos básicos del materialismo histórico de Carlos Marx (Harnecker, 2005): la estructura económica y la superestructura jurídico-política. De allí se obtienen dos grandes componentes que determinan recíprocamente la organización social y la composición económica de la ciudad, lo cual, sólo es posible si existe una plataforma que pueda "adecuarse" a las necesidades habitacionales del hombre y que, por naturaleza, responda a las perturbaciones ocasionadas por el cambio ecológico al que será sometido.

Las reacciones del ecosistema a las perturbaciones de ocupación son la génesis del riesgo que, por definición, obedece a un proceso socialmente construido y que es producto de la capacidad que tiene del hombre de modificar su hábitat. De este modo, sin una base natural sería imposible que un proceso de ocupación se materializara en organización social y viceversa. Por ello, el ecosistema junto con la estructura económica y la superestructura jurídico-política, son el genotipo de la ciudad-cuenca que, en una relación recíproca, definen en gran medida su forma visible (fenotipo). El ecosistema está compuesto por seis elementos, 1) los flujo energético, 2) los niveles tróficos, 3) los ciclos bio-geo-químicos, 4) el nicho ecológico, 5) el equilibrio biológico y 6) la resiliencia, y su funcionamiento "no se define por cualquiera de estos elementos tomado aisladamente, sino por la confluencia de todos ellos" (Maya, 2013: 25).

La importancia de asumir un genotipo para la ciudad-cuenca a partir de la estructura económica y de la superestructura es que el orden socioeconómico de una sociedad junto con el ecosistema pueden configurar el fenotipo. Si la gestión territorial se concentra en estos dos elementos, se predeterminan según las leyes que gobiernes los ecosistemas.

A partir de la manera como están configuradas las relaciones de producción y las fuerzas productivas de un asentamiento humano, el ecosistema se proyecta para ser intervenido y, así, dar forma y estructura al fenotipo con influencia de la superestructura.

¿Qué relación guarda esto con el fenotipo de la ciudad? El fenotipo de la ciudad-cuenca debe considerarse a partir de las características o patrones que emergen del establecimiento de la ciudad. Esto, debido a que es en la ciudad donde se evidencian los rastros preponderantes que "distorsionan", en parte, el ecosistema cuenca. No obstante, esto no indica que la cuenca debe adecuarse a la ciudad, sino que la cuenca debe determinar cómo ser habitada.

Por otro lado, existe un entorno (E) que coadyuva a determinar el fenotipo y que es representado por una dinámica que influye directa (procesos administrativos, económicos, ecológicos y políticos locales) o indirectamente (tendencias y políticas de desarrollo internacional que se imprimen en la administración nacional).

El fenotipo

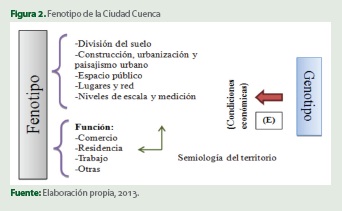

El fenotipo es la forma física de la ciudad y esta se consolida a medida que es alterado el ecosistema cuenca para ser habitado bajo una estructura social y económica. Parte de su reconocimiento se hace a través de la estructura urbana pero que, sin el texto que la describe (vida cotidiana), no podría evidenciarse en toda su complejidad. Así, el fenotipo es la "personificación" material del genotipo y el entorno (ver Figura 2). Esta exteriorización o forma física de la ciudad se representa en los cinco componentes de Frick (2011) que serán abordados más adelante, en la función, que es la especialidad económica de la ciudad en torno a su proyección social, y en la construcción social que se hace del riesgo a partir de la estructuración o manifestación física de la ciudad.7 Esto quiere decir que el riesgo por desastre puede develar la poca convergencia de los elementos que componen el genotipo, especialmente el reconocimiento del ecosistema y su funcionamiento.

En la construcción de la ciudad se entretejen un conjunto de variables que determinan su morfología, por ello, la actividad constructiva no debe reducirse a la edificación física de la ciudad, sino a la organización social de la misma. La construcción de la ciudad incide y es afectada por las condiciones socioeconómicas de la población. Esto quiere decir que la calidad y la disposición urbana vislumbran la eficacia o no de los elementos que se disponen para su estructuración (ver Figura 2). El fenotipo es la actividad físico-espacial de la ciudad, así como el carácter que asume socialmente (la función).

Frick (2011) propone el concepto de organización constructivo-espacial, el cual, tiene una dimensión analítica -cómo está organizada la ciudad y cómo podría estarlo- y, al mismo tiempo, una dimensión normativa -cómo debería organizarse-. Este concepto conlleva cinco componentes que permiten explicar la ciudad a partir de su construcción y pueden ser vistos como patrones o hechos inherentes a una ciudad que, a mayor o menor grado de perfección, constituyen el devenir óptimo de su habitabilidad. Ellos son: 1) división del suelo, 2) construcción, urbanización y paisajismo urbano, 3) espacio público, 4) lugares y redes, y 5) niveles de escala y medición.

Los componentes 1 y 2 responden por el ordenamiento de las edificaciones, las instalaciones técnicas y el paisajismo urbano, y están descritos a través de características constructivas principalmente. Los componentes 3 y 4 dan cuenta de la relación y la conexión entre las edificaciones, las instalaciones técnicas y el paisaje urbano, y están descritos principalmente por las características espaciales. El componente 5 responde por la graduación espacial entre lo local y lo global.

Por otro lado, la ciudad desarrolla una "personalidad" y una conducta que establecen su identidad e idiosincrasia frente a otros sistemas territoriales, a través de la función que cada estructura urbana genera de acuerdo con unas tendencias sociales y económicas, desarrolladas por una política de ocupación territorial. Esta identidad-función es lo que especializa a las ciudades (ciudades-habitación, industriales, turísticas, entre otros) y que, a su vez, incide en la actividad constructiva de la ciudad. Si la función no corresponde a una realidad económica (sectores productivos), cultural y social que potencialice las capacidades propias del territorio, el sistema urbano probablemente estará fragmentado y desligado de su naturaleza. Navarro afirma que

la función está dada por la actividad en la que se desempeña el mayor número de habitantes y que rebasa los límites de la ciudad en forma de bienes y servicios en beneficio de la región, de otros núcleos urbanos de la red, ya sea en el ámbito provincial, nacional continental o mundial. El área de influencia dependerá de la importancia de la función, lo cual le dará a la ciudad un rango y un papel en la organización regional (Navarro,2009: 12).

Sin embargo, existen actividades interurbanas que no necesariamente se relacionan con la función, pero que su acceso está determinado por la estructura del genotipo.

Estos hechos hacen parte del fenotipo, aspectos que se manifiestan, además, en la semiología territorial. La aprehensión del territorio está relacionada intrínsecamente con el genotipo y el fenotipo pues, debido a estas dos, la sociedad forma la idea del mundo en el que vive, vislumbrando a la ciudad dentro de las particularidades de la misma.

Conclusiones

La propuesta presentada tiene un sentido conceptual-reflexivo a partir de la simbiogénesis, en un intento de ir más allá de lo que una propuesta técnica sobre la ciudad-cuenca podría brindar. De esta manera, en contraposición con alguna metodología pragmática, lo expuesto aquí constituye una aproximación dialéctica del territorio al imprimir algunos elementos del marxismo que son vitales para el análisis crítico del mismo.

Los procesos de ocupación y transformación de la cuenca no son concertados para conformar un sistema habitacional acorde a las necesidades humanas. Contrario a este ideal, el sistema urbano refleja las disparidades que existen en la ciudad-cuenca, no solo en su estructura física, sino en el consumo de los bienes ambientales que el ecosistema ofrece para la vida. Por tal motivo, tanto el genotipo como el fenotipo de la ciudad-cuenca permiten observar los problemas socioeconómicos como procesos estructurantes de la realidad, procesos que actualmente se obvian, pues su intervención equitativa tendría graves repercusiones en las estructuras sociales y económicas del territorio.

También hemos acogido a grosso modo algunos elementos de la biología para explicar la cuenca hidrográfica en términos ambientales, recordando que ella está inmersa en la actividad social. La ciudad-cuenca, por lo tanto, es un aporte reflexivo que señala la necesidad de revindicar los aportes del Marx (Harnecker, 2005) sin olvidar la relación que tienen estos elementos en la trasformación de los ecosistemas y en la formación de una urbe.

Dejamos para este apartado final una consideración acerca del territorio pues es imprescindible que se desmarque la percepción y se clarifique la semejanza que se tiene entre territorio y terreno.

El territorio no es específicamente el delimitante físico del asentamiento humano, lo que el terreno si lo es, pues este coadyuva a construir territorio dentro de un espacio habitado, por lo tanto, el territorio es configuración (construcción) social y las manifestaciones en él, incluyendo la delimitación del terreno, forman parte del carácter inteligible de la vida en cuanto al significado existencial del hombre. De este modo, el territorio puede ser uno manifestado en formas distintas, mientras que el terreno representa la propiedad tangible que debe tener el hombre para identificarse espacialmente.

De esta manera, el territorio tiene la capacidad de representar la composición general de un asentamiento humano sin necesidad de regirse o ceñirse por parámetros de comportamiento, reconocimiento o percepción compartidos por una colectividad. Sin embargo, esta representación no es generada por la voluntad del habitante, sino por la superestructura enunciada en el genotipo de la ciudad-cuenca.

Notas

1 Trabajo realizado en el marco del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores 2012-2013 Colciencias, en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, grupo de investigación Gestión Ambiental Territorial, GAT, categoría A de Colciencias.

2 La cuenca hidrográfica es un sistema ecológico que posee características particulares que representan biogeograficamente una unidad natural adecuada para la planeación ambiental del territorio.

3 Con lenguaje queremos decir que la cuenca hidrográfica posee una forma particular de expresarse a través de códigos inscritos en su naturaleza. Por lo tanto, no se organiza, pues esto sería omitir la información que posee. En la cuenca el sistema social se debe organizar de acuerdo con ese lenguaje oculto que difícilmente es captado.

4 El sistema ambiental es considerado acá bajo dos ópticas. Primero, como una categoría de orden social que permite romper con el dualismo biótico-abiótico para adentrarse en un plano político, y segundo, desde un punto de vista reflexivo. Pensar en el sistema ambiental es dejar que la naturaleza hable para que los modos de transformación sean acordes a las leyes naturales.

5 Este fenómeno de yuxtaposiciones territoriales se caracteriza por simular condiciones de vida específicas de áreas concretas que reflejan disparidades sociales, ecológicas y económicas.

6 Con necesidades nos referimos al planteamiento teórico desarrollado por Manfred Max Neef (1998).

7 Este riesgo al desastre se considera como la resultante de la privación del suelo y la expulsión de segmentos sociales de muy bajos ingresos a suelos de bajo costo ubicados en las periferias y laderas, así como del uso inadecuado del suelo por la urbanización, sin considerar las restricciones ambientales que los mismos ecosistemas establecen para su transformación.

Bibliografía

ANDRADE, E. (2006). "Más allá de la dualidad genotipo-fenotipo. Complejidad y autorreferencia". Ludus Vitalis, 14: 3-23. Consultado en: http://acer-vopeirceano.org/wp-content/uploads/2011/09/Andrade-Dualidad-Geno-Feno-Complejidad-Auto-rreferencia-2004.pdf. [ Links ]

ARIAS PINEDA, A. A. (2011). Crisis ambiental y sustentabilidad: emergencia de nuevos lenguajes en el escenario administrativo-organizacional. Gestión y Ambiente, 14 (1), 105-115. Consultado en: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/25449/25954. [ Links ]

BEJARANO, A. J. (1998). "El concepto de lo rural. ¿Qué hay de nuevo?". Revista Nacional de Agricultura, 992-993: 9-14. [ Links ]

FRICK, D. (2011). Una teoría del urbanismo. Bogotá: Universidad del Rosario. [ Links ]

HARNECKER, M. (2005). Los Conceptos elementales del materialismo histórico. México: Siglo XXI. [ Links ]

HARVEY, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: IAEN. [ Links ]

LEFEBVRE, H. (1978). El derecho a la ciudad. Barcelona: Península. [ Links ]

MAX NEEF, M. (1998). Desarrollo a escala humana. Barcelona: Icara. [ Links ]

MAYA, A. (2013). El reto de la vida: ecosistema y cultura, una introducción al estudio del medio ambiente. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

NAVARRO, H. (2009). Geografía urbana. Consultado en: https://geogeneral.files.wordpress.com/2009/04/geografia-urbana.pdf. [ Links ]

NOGUERA DE ECHEVERRY, A. (2009). Augusto Ángel Maya: poeta-filosofo del pensamiento ambiental latinoamericano. Consultado en: http://augustoangelmaya.com/index.php/obra/comentarios-criticas. [ Links ]

SIGNORELLI, A. (1999). Antropología urbana. México: Universidad Autónoma Metropolitana. [ Links ]