Las actividades de ocio, principal elemento emancipador del sistema de producción, han perdido su valor como proceso de invención de la vida cotidiana y se han limitado al mero acto de la compra y la especulación.

Introducción

El objetivo de este artículo es poner en evidencia la influencia de los principales procesos de reestructuración de la ciudad, principalmente en las cotidianidades de las mujeres y hombres que la residen. Se parte de la idea de que el libre mercado, y los fenómenos vinculados a la globalización, representan un proceso de cambios progresivos en diversas escalas. Esos cambios han intervenido en la construcción de jornadas en crisis para las áreas metropolitanas; el carácter crítico de dichas jornadas se hace visible en la imposibilidad de ser efectuadas a plenitud ante la precariedad de recursos espaciales, temporales y económicos.

Para cumplir con el objetivo planteado, el texto se apoya en el concepto de psicopolítica, propuesto por Byung-Chul Han (2014) respecto de la ética del sujeto de producción contemporáneo. Si bien esa reciente propuesta ha sido abordada por pocos autores (Copley, 2018; Cruz Ortiz, 2017; Valencia, 2018), su innovación y claridad sobre los mecanismos de alienación del sujeto de libre mercado llevan a la necesidad de integrarle en los debates sobre las conformaciones espaciales de la teoría geográfica y urbana.

Esta es una de las principales pretensiones del texto: para el caso del Área Metropolitana de Guadalajara[2] (AMG), la instauración de la psicopolítica como ideología en la ciudad -desde un enfoque lefebvriano- ha llevado a la necesidad de efectuar actividades cotidianas en los espacios consolidados como sus núcleos, situación que conlleva una banalización urbana y un presunto comportamiento homogéneo del individuo como consumidor.

Se considera que este comportamiento evidencia una interiorización de las desigualdades espaciales en las que la sexualidad juega un papel crucial; por eso, para demostrarlo, se expone parte de los comportamientos espaciales llevados a cabo por hombres y mujeres en un desarrollo inmobiliario producto de estas inercias: el espacio en la ciudad se consolida, se construye a través del rendimiento y la invisibilización cada vez mayor del factor humano.

Ciudad e Ideología, Psicopolítica e Interacciones Espaciales

Las ciudades son entidades complejas, sitios de expansión progresiva, que se estudian a partir de diversos paradigmas, disciplinas y puntos focales de los fenómenos centrales de la economía. Desde la producción del espacio de Lefebvre (2013), las ciudades deben ser concebidas como heterogéneos espacios yuxtapuestos en los que participan, de forma conjunta, tanto abstracciones disciplinares como modos individuales de vivir.

En este sentido, la ciudad como espacio es construida socialmente y, por tanto, debe ser entendida como una serie de relaciones dialécticas entre dos componentes: el de la construcción racional del espacio -donde el funcionalismo urbano juega un papel trascendental- y el de las identidades y procesos de construcción de subjetividades. La urbe es una práctica cotidiana y, como tal, suele ser vivida antes que comprendida; no obstante, en las sociedades actuales, en las que la mercancía cobra un papel fundamental, "la primacía especulativa de lo concebido sobre lo vivido hace desaparecer, con la vida, la misma práctica" (Lefebvre, 2013, p. 94).

La acumulación necesaria para el sustento del modelo económico es tal que se vuelve constitutiva de la ideología[3]. Hoy la big data absolutiza los números y la funcionalidad, a la par que condena cualquier acción instintiva o emocional (Han, 2014). Interviene así, en la creación de un ethos basado en el hiperconsumo y la constante producción, conformando la práctica psicopolítica (Han, 2014) y la creación de una identidad basada en la capacidad de incrementar los dígitos.

Para Han, la sociedad neoliberal actúa su vida cotidiana bajo el precepto de 'poder' -el 'tú puedes' es más coercitivo que el 'tú debes', ya que con ello el individuo no acredita límites a su actuar-, concibiendo individuos de rendimiento sometidos a sí mismos, insaciables, agotados, deprimidos, cuya única frontera y método de protección a lo global es el cuerpo (Preciado, 2020). Esta situación instaura la psicopolítica -el acto de dominarse a sí mismo- como ideología imperante de la sociedad.

La creación del sujeto psicopolítico produce, de acuerdo con la teoría lacaniana, la construcción de lo imaginario como dialéctico, la pérdida de la otredad. La funcionalidad y el mero acto de vivir por y para la producción conlleva inevitablemente a la creación de individuos homogéneos [4], de vidas cotidianas rutinizadas en su totalidad (Lefebvre, 1984; Lindón, 2004); el acto hedonista, el ocio, en tanto elemento resignificante de la jornada, desaparece dada su negatividad o poco grado de producción (Han, 2017).

De seguir estos postulados, la ciudad mostraría una gradual tendencia hacia la formación de estructuras homogéneas que faculten la conformación del sujeto de rendimiento, pues el espacio construido "implica una ideología que enmascara dicho uso" (Lefebvre, 2013, p. 74). En este sentido, sobresale el concepto de "urbanalización", de Muñoz (2008), en donde ciudades "con historia y cultura diferente y localizadas en lugares diversos están produciendo un tipo de paisaje estandarizado y común" (p. 51).

De esta forma, a medida que las exigencias de mercado se acrecientan [5], la ciudad será reconstituida como elemento de producción, reproducción y consumo atroz. No obstante, el desarrollo desigual del espacio y la redistribución de la renta implica la creación de reducidos entornos con estas características, regularmente ubicados en los centros urbanos (Smith, 2020; Harvey, 2018; Sassen, 2003).

Si bien, la postura de la identidad psicopolítica perfila la creación de ciudades a merced del consumo y la ciberactividad, lo cierto es que el capital, como recurso finito, define un proceso gradual de modernización en reducidas estructuras. El discurso marxista de la aniquilación del espacio por el tiempo, desde una perspectiva geográfica (Smith, 2020; Harvey, 2018), envuelve una constitución homogénea de la ciudad a partir de requisitos temporales de la acumulación del capital.

Lo anterior abarca tan solo una mínima extensión de edificaciones vinculadas a esta ideología, bastante menor de considerar las extensas metrópolis latinoamericanas de desigualdades tan marcadas (Duhau, 2011; Janoschka, 2002; Mattos, 2006; Pérez, 2019). La globalización y ética neoliberal de consumo reconfiguran los centros urbanos como aquellos que sostienen la actividad financiera y de hiperconsumo (Harvey, 2012; Muñoz, 2008; Sassen, 2003, 2010; Vicente, 2003), con lo que expulsan agentes secundarios o incapaces de someterse a dicha inercia.

Para el caso latinoamericano, existen procesos de homologación intraurbana, consecuencia del modelo de producción neoliberal, que encuentran en el éxito de la propiedad privada su principal causal. Los cambios estructurales confluyen en la construcción de espacios habitacionales en serie, cada vez más desvinculados de la ciudad (Hidalgo, Santana y Quijada, 2020; Lara y Mateos, 2015; Núñez, 2014). El aprovechamiento de las condiciones de inseguridad y estratificación social marcada han provocado el éxito de desarrollos residenciales de acceso restringido [6] o gated communities (Borsdorf, 2002; Cabrales y Canosa, 2002; Galaviz, Valladares y Chávez, 2014; Hidalgo, Salazar y Álvarez, 2003; Ickx, 2002), así como su adecuación en espacios marginados de la ciudad que inciden en la creación de vidas cotidianas cronometradas.

Si, como exponen los autores citados arriba, el éxito de la ciudad latinoamericana se debe en gran parte al marketing -esto es, a la ideología misma-, se debe entender que los individuos sujetos a estas estructuras configuran parte de sus identidades con base en la psicopolítica -por su vinculación al acto del hiperconsumo. La ciudad entendida de acuerdo con Lefebvre -la vida por la producción, reproducción y consumo- se constituirá por la capacidad individual de participación en las entidades banalizadas que, al presentarse de forma reducida en la ciudad, intervienen en la conformación de jornadas cotidianas en crisis, extensas en tiempo y fragmentadas en el espacio.

Diferenciación Sexual del Espacio Urbano Banalizado

El sujeto psicopolítico, en tanto ideología, se presenta como una práctica asexuada [7]; no obstante, como elemento urbano, evidencia una forma ideológico-política de orden social basado en la dualidad (Caballero, 2017). Si, como se ha mencionado, la ciudad actual se conforma por la primacía de la funcionalidad, presentándose como homogénea, debe entenderse la situación espacial como una condición de violencia estructural, ya que una de las "contradicciones inherentes al espacio abstracto consiste en que niega lo sensual y lo sexual, y sin embargo sólo tiene como referencia presente la genitalidad" (Lefebvre, 2013, p. 108).

Si, como menciona Žižek al referirse a la ideología, ellos "saben lo que hacen, y lo hacen" (2003, p. 61), debe entenderse que el sujeto interioriza las contradicciones espaciales referentes a la sexualidad -al situarse exentas de la funcionalidad-, que lo llevan a pensar que el mero acto de realizar el performance psicopolítico dota de neutralidad a las estructuras urbanas, dejándolas exentas de mecanismos de dominación. Aunado a ello, la diferenciación social en relación con los agentes expulsados de los centros urbanos -proyectados con la emoción y lo irracional- los posiciona como individuos de la cúspide (Bru, 2006), en tanto ejecutan la cotidianidad dictada por la funcionalidad.

Sin embargo, "aunque se haya puesto en duda una cierta arquitectura de la dominación, eso no quiere decir que la dominación en sí misma deje de existir" (Moruno, 2018, p. 57). La ciudad, como producto capitalista y epicentro de la ética neoliberal, evidencia claras muestras de violencia a los derechos de mujeres y hombres, en tanto las relaciones de poder se vislumbran en la capacidad de acceso a los centros urbanos (Smith, 2020; Prats, 2006). Además, las esferas de producción, reproducción y consumo revelan una capacidad de acción distinta de los géneros a razón de la funcionalidad arquitectónica (Sardá y Pillar, 2017, Caballero, 2017; Calonge, 2013).

La teoría geográfica evidencia la labor de alienación causada por la psicopolítica al respecto de esta funcionalidad: para Smith (2020), el éxito del modelo capitalista se sustenta en una producción de la naturaleza, basada principalmente en justificar las acciones de producción ante la necesaria satisfacción de las necesidades humanas. El éxito de la progresiva sociedad industrial condicionó como 'naturales' los comportamientos de la acumulación del capital, efectuados principalmente por varones, situación que desprestigió los contextos domésticos [8].

Lo anterior no solo implica una tradicional vinculación del espacio binario público/hombre y privado/ mujer (Giddens, 2006; McDowell, 2000; Prats, 2006; Sardá y Pillar, 2017; Suri, 2017), sino también el acondicionamiento de la feminidad como parte de la naturaleza producida, en tanto opuesto del individuo masculino heterosexual, sujeto político por antonomasia de la ciudad. La mujer y el hombre -y la distribución del trabajo basado en la economía neoclásica (McDowell, 2000)- persisten como elementos funcionales urbanos (Prats, 2006); esto revela la existencia de una diferenciación sexual del espacio y, por tanto, procesos distintos de conformación de la ciudad.

En este sentido, la actualidad latinoamericana como conformadora de jornadas cotidianas en crisis, es promotora, además, de la construcción urbana como entidad diferenciadora de sexos: hombres y mujeres vivirán sus experiencias espaciales de forma desigual ante la naturalización del sujeto de producción, pese a la ideología psicopolítica.

Metodología

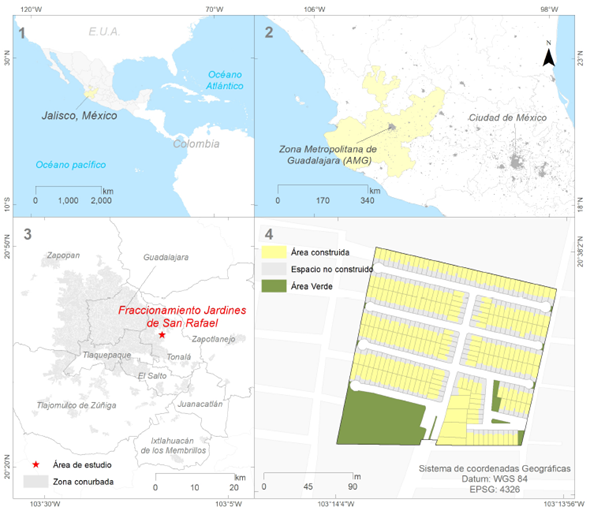

Este artículo analiza la vida cotidiana del fraccionamiento Jardines de San Rafael en Tonalá, Jalisco, urbanización cerrada de 255 viviendas y ubicada en la zona oriente del AMG (Figura 1) que, como producto de la banalización urbana neoliberal, expresa comportamientos particulares de la ideología psicopolítica.

El caso de estudio cobra especial relevancia porque forma parte de las llamadas falsas urbanizaciones cerradas, espacios habitacionales que "intentan recrear el ambiente de las 'urbanizaciones cerradas reales', estableciendo cercos, muros perimetrales y rejas, pero en las cuales las viviendas y los lotes son de características muy reducidas" (Roitman, 2016, p. 16). La investigación gira en torno al análisis de un caso de estudio típico, efectuado bajo un enfoque cualitativo y exploratorio. Más allá de examinar los rasgos identitarios causados por la ideología psicopolítica, el extenso se centra en el análisis de las expresiones físicas de la construcción urbana lefebvriana, causadas por la influencia ideológica en las estructuras urbanales de la ciudad, prestando especial atención a las acciones con fines de ocio, principales expresiones de diferenciación cotidiana de este modo de vida.

Como consecuencia de ello, se escogieron como herramientas metodológicas la aplicación de encuestas cualitativas bajo criterios de cuota a partir de la edad y el sexo -30 encuestas de 60 reactivos, 15 mujeres y 15 hombres, mayores de edad por su capacidad autónoma de movilidad-; la elaboración de una cartografía temática y un trabajo de observación directa participante, de los meses de enero a junio del año 2018. Esas herramientas surgieron como producto de la conceptualización de tres dimensiones fundamentales en los procesos de conformación cotidiana: el lugar, el ocio como espacio de innovación y la identidad.

Por último, hay que mencionar que se hizo énfasis en dos escalas: la primera de ellas refiere a la vida al interior de los muros, el espacio doméstico y su creciente significancia como espacio de producción; la segunda envuelve a toda aquella actividad en los escenarios del mundo público o externo al hogar, lo que implica una contextualización propia del AMG.

Diferenciación Socioespacial del Área Metropolitana de Guadalajara

Desde sus inicios, Guadalajara se ha presentado en México como un nodo significativo para las relaciones comerciales y la realización de actividades económicas centrales al desarrollo del país; sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando esta ciudad se envolvió en procesos de metropolización y dinámicas explosivas de evolución del suelo urbano.

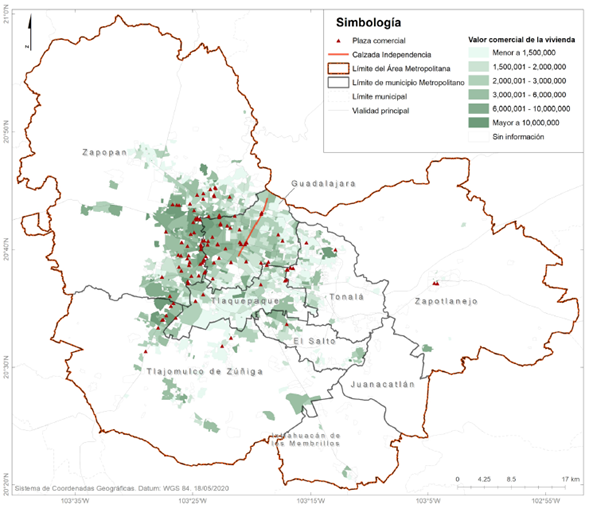

De manera breve, la ciudad se ha caracterizado por ser extensa y horizontal, con una división de clase reflejada en una marcada división urbana oriente-poniente a través del que era el principal río -hoy Calzada Independencia [9](Figura 2). Hoy en día, si bien se ha disuelto en el contexto físico esa diferenciación, persiste como historicidad en la subjetividad del habitante en la ciudad, a la vez que lo vuelve criterio de aceptación/exclusión social.

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI (2010) e IIEG (2020).

Figura 2 Valor de la vivienda (MXN) y plazas comerciales en el Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con Camus, en la metrópoli "perdura una sociedad estamental encabezada por una burguesía neocolonial que sigue imponiendo sus lógicas, conductas y aspiraciones" (Camus, 2013, p. 197). Tradicionalmente, la población del poniente de la ciudad es aquella de alto nivel socioeconómico, y es factor nodal de la urbe, a diferencia de la parte oriente que cobra el papel de espacio promocional de suelo habitacional.

A grandes rasgos, se puede hablar de cinco sucesos que han configurado el mosaico urbano del AMG:

La metropolización de Guadalajara con los municipios colindantes -Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá-, en las décadas de los sesenta y setenta (Cabrales, 2010), que ocasionó un boom demográfico y un nuevo proceso de construcción de la ciudad

Políticas de legalización de suelo irregular en la década de los setenta, que influyeron en el crecimiento del oriente y en su conformación como espacio de marginación (Cruz, 2012, Núñez, 2014)

Inmersión del suburbanismo en la década de los sesenta e imposición de las gated communities como modelo exitoso de la parte poniente. Inicialmente pensados como espacios residenciales campestres, comenzaron a cobrar relevancia como entornos de primera residencia, de la mano del éxito progresivo de las plazas comerciales. Con el pasar de los años, se erigieron como parte sustancial de los residentes de clase privilegiada, por lo que la apropiación neoliberal de este modelo repercutió en su consolidación como red adaptada a diversos contextos espaciales, incluidos los de marginación alta

Procesos de descentralización industrial que conformaron la parte sur y sureste de la ciudad como sitios con alta vocación para la ejecución de estas actividades. Actualmente se conforma un desarrollo industrial en el periurbano poniente de la ciudad a través de actividad manufacturera e industria electrónica (Partida, 2014)

Nuevas políticas de vivienda por la indexación mexicana a las dinámicas de libre mercado. Si bien existían estrategias con estas características previo al año 2000, es en este cuando el estado-nación mexicano presentó acciones significativas a favor de la construcción desenfrenada de vivienda por parte del sector privado (Núñez, 2014); la flexibilidad en los cambios de uso de suelo, así como el reducido marco regulador de vivienda, trajeron consigo estas acciones

El proceso de banalización en el AMG se aprovecha de las divisiones históricas y conforma un complejo mosaico urbano de 625.72 km2 y 4'370,728 habitantes -2'238,299 mujeres y 2'132,429 hombres- (INEGI, 2010), de forma que consolida su principal núcleo al poniente, en "donde se reproducen los espacios con infraestructura habitacionales, recreo y ocio" (Partida, 2014, p. 72). La periferia se configura, entonces, como espacio de expulsión y monofuncionalidad, con mayores contrastes al oriente.

La Figura 2 evidencia estos supuestos, el proceso de conformación de la metrópoli ha erigido a los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga como los sitios de mayor valor comercial de la vivienda y con una mayor concentración de plazas comerciales. Al contrario, en la parte oriente, sin contar los casos aislados usualmente vinculados a la tenencia de gated communities, persisten los precios de la vivienda más bajos.

El valor de la vivienda y la distribución de los principales nodos comerciales de la ciudad, en su sentido de vinculación a los índices de marginación, son una clara muestra del comportamiento llevado a cabo por el fraccionamiento en análisis. Debido a que en el AMG el estilo de vida se presenta sobre todo como aspiracional (Calonge, 2013), en relación con la tradicional división oriente-poniente, el ethos psicopolítico de los actores localizados al oriente conlleva jornadas largas entre las estructuras banales centralizadas en la urbe poniente y en los espacios dispersos, condicionados ya no solo por el mero performance acumulativo de la ideología, sino por el proceso de conformación identitaria.

Interacciones Urbanas de Mujeres y Hombres del Fraccionamiento Jardines de San Rafael

El fraccionamiento Jardines de San Rafael evidencia la relación entre el modo de vida que promueve la psicopolítica y las mencionadas estructuras banales de la ciudad de Guadalajara. Allí, la vida cotidiana se compone de flujos extensos en tiempo -por lo general de más de una hora de recorrido a sus nodos de empleo/educación en automóvil- y de actividades de producción y consumo dispersas a lo largo de la metrópoli. Por su parte, el área al interior de este espacio mantiene un estado de semi-abandono entre las seis y quince horas, situación vinculada al desarrollo en la esfera productiva (Figura 3).

De acuerdo con las personas consultadas, el perfil educativo les habilita como individuos capaces de efectuar actividades centrales ubicadas al poniente del AMG, ya que más del 80% de los entrevistados tiene un nivel educativo superior al básico mexicano -preparatoria y licenciatura. No obstante, la esfera productiva tiende a recrear escenarios más dispersos para las labores femeninas -profesoras de educación básica, asistentes de dirección, abogadas, entre otros-, en oposición a los escenarios de los varones -economista, abogado, metrólogo, entre otros.

De esta forma, aunque el grado de estudios evidencia un probable desarrollo a la par en el sector de servicios, lo cierto es que un análisis de distribución de estos en el AMG evidencia la probabilidad de centralización de las actividades diarias por parte del sector masculino, situación que afecta en demasía el actuar en las esferas reproductivas y de consumo, de por sí tensas en relación con la desvinculación con su localización en el oriente.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Figura 3 Residencias en el fraccionamiento Jardines de San Rafael.

Otro de los hallazgos importantes respecto de la construcción cotidiana de la ciudad se encuentra en el papel de la esfera reproductiva y el espacio doméstico: los individuos del área de estudio, en tanto sujetos psicopolíticos, evidencian un desenvolvimiento que crece a la par de las actividades de sustento familiar. El varón exhibe un involucramiento en los traslados a los sitios de cuidado -sea guarderías, centros escolares o la vivienda de los abuelos- o recreación, y una participación en acciones de sostenimiento de la vivienda [10].

De acuerdo con lo expuesto, se pueden destacar dos vicisitudes con respecto a los procesos de conformación de la ciudad en tanto producción del espacio. En primer lugar, la conformación de una nueva esfera de reproducción, dada su génesis como nicho de mercado, fragmentada y distribuida a lo largo de la metrópoli. En segundo lugar, unos "espacios de las relaciones sociales de producción" (Lefebvre, 2013, p. 91) que adquieren equivalencia como sitios de consumo: la funcionalidad urbana contemporánea expresada en la modernización poniente del AMG.

Posiblemente esa sea una de las diferencias sustanciales respecto a los habitantes de gated communities dirigidas a la clase social alta: las experiencias espaciales de hombres y mujeres en esta 'falsa urbanización cerrada' limitan su actividad dentro de su unidad habitacional a las jornadas nocturnas, mientras que, para los casos de clase alta, Camus (2019) y Calonge (2013) mencionan una estancia diurna mayor en el interior. En ese sentido, más allá de un espacio de convivencia, el fraccionamiento como entorno enclaustrado adquiere el papel dado por el marketing con respecto a la adquisición de estatus social: la capacidad de tenencia de una vivienda en el suburbio, homogénea y con garantía de seguridad por medio de las fronteras físicas y el control de acceso.

La replicabilidad en un entorno ideal y seguro lleva a la ejecución de experiencias agradables en el marco de la psicopolítica. El jardín y los espacios comunes al interior del fraccionamiento son empleados como parte estética antes que como sitio experiencial -tanto hombres como mujeres comentan que el 80% de sus actividades al interior del fraccionamiento implican una estancia al interior de la casa. El espacio público pierde interés dada su poca acción de producción y la satisfacción del ocio se vuelca hacia el consumo y la ciberactividad.

Los Tiempos Dedicados al Ocio

La vida diaria de mujeres y hombres les propicia de facto espacios cronometrados; tan solo 5 personas - todos varones- de las entrevistadas expresan tener más de ocho horas libres, sin considerar el tiempo de sueño; la disponibilidad del resto oscila entre 3 y 5 horas. La influencia psicopolítica determina dos comportamientos en los habitantes que vale la pena enunciar: por lo general, en los días de jornada productiva, el tiempo se emplea en el entorno del hogar, mientras que los fines de semana los flujos a los sitios banales de la ciudad se vuelven la principal actividad.

Para la primera mención, la localización con respecto a los espacios de consumo -rodeados de colonias populares e índices bajos de marginación- parece la principal razón que sitúa a mujeres y hombres en este entorno; no obstante, la actividad psicopolítica entrega otra razón a dicho comportamiento estático: la capacidad de producción y consumo a través de las plataformas digitales -además de su influencia en el registro de lo simbólico, en la desaparición del residente de los espacios marginados.

Los resultados obtenidos evidencian estos supuestos: más del 36% de los comentarios de los varones con respecto a sus actividades en tiempos libres responden a acciones de consumo digital[11] mientras que para las mujeres el resultado es de 44.7%. Esta situación contrasta con el 12% de varones y 13.8% de mujeres que mencionan usar ese recurso temporal para ejecutar deberes domésticos, valor que refuerza lo expuesto sobre la reconversión de la esfera reproductiva.

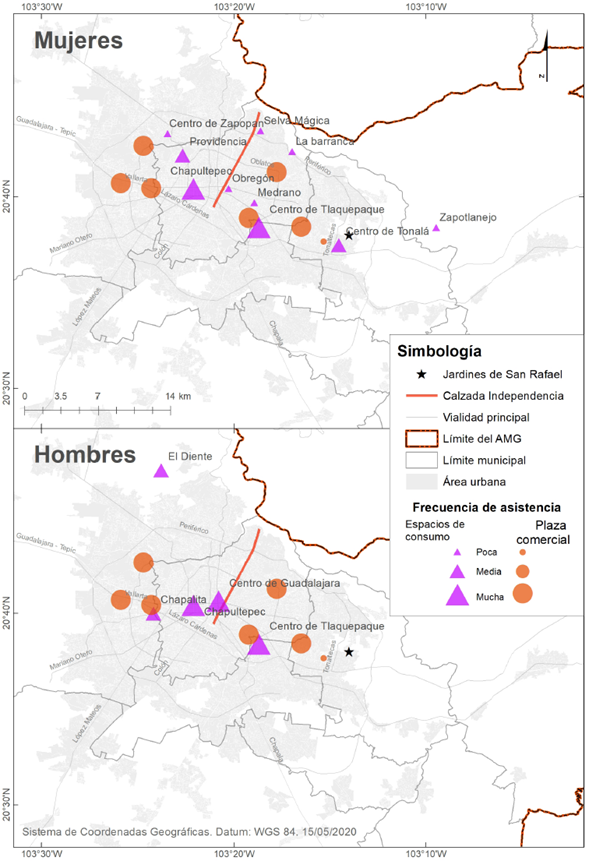

Para el caso de las acciones en fines de semana, debe mencionarse la imposición ideológica de la psicopolítica; pese a la multitud de prácticas que pueden definir una experiencia con fines de satisfacción del ocio, estas se concentran principalmente en dos entornos: plazas comerciales -los cinemas, el consumo de productos y experiencias efímeras de recreo y el paseo- y centros alternativos y banalizados dedicados al esparcimiento a través del consumo -restaurantes, bares y espacios 'turistificados'- (Figura 4).

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI (2010)

Figura 4 Espacios para realizar actividades con fines de satisfacción del ocio.

Como se evidencia en la Figura 3, existe una vinculación directa entre las actividades con fines lúdicos y las estructuras banalizadas de la ciudad: a pesar de la contigüidad que pueden representar espacios similares -el centro histórico de Tonalá, a 1.5 km de distancia es un ejemplo-, los habitantes mantienen una predilección por los entornos que concentran las actividades de consumo con mejor infraestructura urbana.

Para este caso, la principal diferencia es la distribución espacial de los sitios que hombres y mujeres refieren como sus entornos lúdicos predilectos: las mujeres entrevistadas evidenciaron una mayor cantidad de entornos dedicados a estos fines, además de que estos se encuentran mayormente dispersos en la ciudad. Los varones, por otro lado, concentraron sus referencias en los centros ideológicos y urbanalizados. Hay que destacar, además, la relación existente entre estas referencias y la esfera productiva: como se mencionó anteriormente, pese a la ubicación en el sector servicios, existe una mayor aleatoriedad de localización de las mujeres en los espacios productivos de la ciudad, contrario a las condiciones expuestas por el sector masculino.

Conclusiones

La construcción de la ciudad, entendida desde el enfoque de la praxis social de Lefebvre, lleva a deducciones claras: la acumulación de capital como ideología imperante de las ciudades post-industrializadas repercute en una completa alienación del sujeto. Las actividades de ocio, principal elemento emancipador del sistema de producción, han perdido su valor como proceso de invención de la vida cotidiana y se han limitado al mero acto de la compra y la especulación. La creciente vida digital y la eficiencia de la big data propician el acto de vivir para el rendimiento y una creciente capacidad de compra, situación que deriva en la absolutización de la funcionalidad urbana.

En este sentido, el concepto de psicopolítica resulta útil: la inmersión gradual del libre mercado y sus reconversiones en las escalas estatales favorecen la creencia de un individuo que deja de lado la conformación de lazos y comunidades por la autoexploración y el aumento gradual del rendimiento. La razón instrumental que impera en las ciudades crea una conformación homogénea del espacio concebido ante la dilución de las emociones, la tensión de la vida cotidiana y la interiorización de las desigualdades espaciales.

Es imprescindible revalorizar el papel del espacio producido como fabricante urbano; entenderlo como creador de diferencias significativas de clase o género lleva a la necesidad de integrarlo a la par de otras categorías aceptadas en la conformación de las realidades sociales. La vida contemporánea, constituida como jornada cronometrada, tensa y cegada al bombardeo del marketing y performance de consumo constante, diluye el espacio vivido, hace desaparecer a la otredad en tanto sujeto y localización de cero especulaciones.

La primacía actual que mantiene el espacio concebido se hace evidente para el caso de estudio; las similitudes entre las actividades realizadas en las esferas productivas, reproductivas y de consumo por parte de mujeres y hombres de este fraccionamiento privado, muestran la capacidad homogeneizadora en la práctica de la autoexplotación. Además, los contextos en que estas actividades se diversifican resultan fundamentales para entender una práctica espacialmente diferenciada de la ideología: la ciudad, en tanto producto funcional de la economía primigenia, se diversifica a través de una visión dual del género, lo que repercute en el actuar de los individuos y sus subjetividades.

Por último, este análisis arrastra consigo la necesidad de llevar la comprensión psicopolítica a los espacios excluidos: ¿Qué condiciones para ejercer la autoexplotación tienen aquellos a quienes la mercantilización urbana ha expulsado? ¿Qué hay de un sujeto que, pese a la autoexploración ejercida, se ve imposibilitado a llevar a cabo estas actividades de forma plena? La ideología imperante es una, los estamentos sociales vastos, las ubicaciones en la ciudad innume rables y las amalgamas identitarias están pendientes por explorar.