Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista Colombiana de Cirugía

Print version ISSN 2011-7582On-line version ISSN 2619-6107

rev. colomb. cir. vol.19 no.1 Bogotá Jan./Mar. 2004

Un nuevo abordaje quirúrgico*

(1) Profesor de Cirugía, Coordinador del Departamento Quirúrgico, Facultad de Medicina Universidad de Cartagena, Cirujano de Urgencias Hospital Universitario de Cartagena y Clínica Central de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia.

(2) Profesor Asociado de Cirugía, Facultad de Medicina Universidad de Cartagena, Cirujano Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Cartagena de Indias, Colombia.

* Trabajo presentado como informe preliminar en el Foro Quirúrgico Colombiano del Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, realizado en Bogotá del 21-24 de agosto 2001, y como informe final en el Foro Quirúrgico Colombiano y en Cines Clínicos del Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, realizado en la ciudad de Cartagena de Indias DT y C del 27-30 de agosto de 2002.

Correspondencia: Ramiro Alberto Pestana-Tirado, La Providencia, Callejón Laurina, Diagonal 32 No 71ª-75, Cartagena de Indias DT y C (Bolívar). r_pestanatirado@hotmail.com

Fecha de recibo: Octubre 20 de 2003. Fecha de aprobación: Febrero 5 de 2004.

Resumen

La apendicitis aguda es un proceso inflamatorio del apéndice cecal; es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico y la afección quirúrgica más frecuentemente intervenida por el cirujano en los servicios de urgencia, con una incidencia anual de 1,33 a 0,99 por 1.000 habitantes en varones y mujeres respectivamente.

Desde que Reginal Heber Fitz, en junio de 1886, acuñó el término apendicitis, recomendando la apertura inmediata de la cavidad abdominal y la resección del órgano, los cirujanos han accedido al apéndice a través de incisiones en la pared abdominal. Es así como McBurney, en 1889, describió la incisión que lleva su nombre; otros cirujanos como Battle, Jalaguer, Kanmerer y Lennander, alrededor de 1897, propusieron el abordaje pararrectal derecho; J. W. Elliot, en 1886, defendió el abordaje transversal en el cuadrante inferior derecho lo cual fue modificado por los cirujanos Rockey y Davis en 1905 y, actualmente, esta incisión se conoce con el epónimo de estos autores. También encontramos la incisión paramediana derecha, la mediana infraumbilical y el abordaje laparoscópico.

En este trabajo, basados en los conceptos actuales de la cirugía mínimamente invasora, la anatomía y fisiología de la pared abdominal, la experiencia en colecistectomía subxifoidea, la movilidad del ciego y el apéndice cecal, se presenta la experiencia realizada desde febrero de 1999 hasta febrero de 2003, en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Hospital Universitario de Cartagena y otras instituciones de salud de la ciudad de Cartagena de Indias, donde se realizó apendicectomía en 197 pacientes que consultaron por apendicitis aguda; se utilizó el abordaje umbilical desarrollado por los autores, que consiste en resecar el apéndice cecal a través de la región umbilical, el cual se ha denominado Apendicectomía transumbilical. Este abordaje cumple los principios postulados por Maingot de accesibilidad, extensibilidad y seguridad para una incisión quirúrgica, y se convierte en una alternativa que puede utilizar el cirujano entrenado y hábil para corregir esta patología, dejando una pared abdominal sin secuelas anatómicas, fisiológicas y con un excelente resultado estético.

Palabras clave: apendicitis, ombligo, apendicectomía, cicatriz, laparotomía.

Abstract

Acute appendicitisis an inflammatory process of the cecal appendix and is the most common presentation of acute abdomen and the most frequent cause of surgical intervention in the emergency services. Its annual incidence is around 1.33 and 0.99 per 1.000 in habitants for males and females respectively.

Since Reginald Fitz introduced the term appendicitis and recommended the surgical extirpation of the appendix in 1886, surgeons have adopted different approaches in regard to the incision in over abdominal wall.

Thus, McBurney in 1889 described the incision that took his name; other surgeons, such as Battle, Jalaguer, Kanmerer and Lennander proposed the right pararectal access in 1897; J.W. Elliot promoted a transverse incision over the right lower quadrant, wich was modified by Rockey and Davis en 1905; this incision carries today the eponym of these authors. The right paramedian and the midline intraumbilical incisions, as well as the laparoscopic approach have also been utilized. This work is based on the current concepts minimally of invasive surgery, the anatomy and physiology of the abdominal wall, the experience with subxiphoid open cholecystectomy, and the mobility of the cecum and appendix. We hereby present the experience with appendicctomy by the umbilical access at Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Hospital Universitario and Clínica Central, in the City of Cartagena de Indias, Colombia, in the period February 1999 to February 2003. This type appendicectomy was performed in 197 patients that presented with acute appendicitis; the umbilical approach developed by the authors, consisting in the resection over umbilicus, wich we have named umbilical appendicectomy. This surgical technique complies with Maingot´s principles of accessibility, extensibility and security for a surgical incision. It is a valid alternative for the skilled surgeon for the correction of acute appendicitis, that leaves the abdominal wall free of anatomic or physiologic sequelae and with an excellent cosmetic result.

Key words: gastroesophageal reflux disease, Nissen fundoplication, anterior fundoplication, systematic review, results and postoperative sequelae.

Introducción

La apendicitis aguda es un proceso inflamatorio del apéndice cecal; es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico y la afección quirúrgica más frecuentemente intervenida en los servicios de urgencia, y la historia de su tratamiento ha sido revisada por diversos autores (1-6).

Resulta sorprendente que los primeros dibujos conocidos del apéndice cecal se deban a alguien poco relacionado con la medicina y la cirugía, como lo fue el gran inventor, dibujante y pintor del siglo XVIII, Leonardo Da Vinci. La descripción del apéndice como órgano se la debemos a Giacomo Berengario Da Carpi, anatomista y profesor de medicina de Bolonia, en 1521; Andreas Vesalius en su obra Acta Anatómica, publicada en 1543, también dibuja el apéndice en sus preparaciones anatómicas (7-10).

Silvio Jean Fernel, médico de la corte de Enrique II de Francia, realizó la primera descripción de apendicitis como hallazgo en una autopsia, la cual fue publicada en un periódico en 1544 (5, 7, 9). Claudius Amyan, médico de la reina Ana de Inglaterra y cirujano de los hospitales de Westminster y St George, realizó en 1736 la primera apendicectomía conocida en la historia, al operar a un niño de 11 años con hernia inguinoescrotal derecha y fístula fecal; encontró el apéndice perforado por un alfiler (1, 5, 7). Lorenz Heister, en 1755, reportó que el apéndice cecal podía ser asiento de inflamación aguda primaria, como conclusión de los hallazgos de una autopsia realizada a un convicto (1). Mestevier, en 1759, reportó los hallazgos de una autopsia en un hombre que murió después del drenaje de un absceso en la fosa iliaca derecha. Loyer-Villermany, en 1824, presentó los hallazgos de dos casos de autopsias en la Real Academia de Medicina de París, con el título de “Observaciones útiles en los cuadros de inflamación del apéndice cecal”; tres años más tarde estas observaciones fueron confirmadas por Francisco Melier, quien en 1827 reportó seis descripciones de autopsias y sugirió la posibilidad de extirpar el apéndice cecal como causa primaria de absceso en la fosa iliaca derecha (1, 5, 7-9). A partir de este momento el cuadro patológico se hizo confuso; así, encontramos los escritos de Husson y Dance en 1827, Puchelt y Goldbeck en 1830 y los de Dupuytren en 1835; estos últimos son los más influyentes, dado que describen de manera independiente el concepto de la inflamación originada en el tejido que rodea al ciego. Goldbeck acuñó él termino tiflitis y peritiflitis, lo cual representó el retraso de un quinquenio en el diagnóstico y comprensión de esta patología (1, 5, 7).

Las sombras de esta confusión fueron despejadas el 18 de junio de 1886, cuando Reginal Heber Fizt, profesor de anatomía patológica de Harvard, proporcionó una descripción lúcida y lógica de las características clínicas y describió en detalle las alteraciones anatomopatológicas de la enfermedad, analizó los resultados de 257 exámenes post mortem y recomendó, basado en ellos, la resección quirúrgica temprana del apéndice cecal; también acuñó el término de apendicitis que usamos hasta nuestros días (1, 5). La evolución del tratamiento quirúrgico dio sus primeros pasos cuando Hancock de Londres drenó un absceso apendicular en 1848; Parker de New York realizó un procedimiento similar en 1867 recomendó la incisión precoz de los abscesos (7). La primera publicación de una apendicectomía la hizo Ulrich Kronlein, discípulo de Langembeck en 1886; Thomas Morton de Philadelphia, en 1887, diagnosticó y trató quirúrgicamente con éxito un caso de apendicitis aguda (7). Apoyado en los conceptos de Fizt, Charles McBurney de New York realizó su primera apendicectomía por apendicitis aguda no perforada el 21 de marzo de 1888, al año siguiente publica su experiencia y describe la incisión que lleva su nombre y el punto de mayor sensibilidad dolorosa (1). Murphy de Chicago (1, 5, 11) popularizó la intervención precoz.

A partir de ese momento se presentó un descenso progresivo en la mortalidad del 26,4% en 1902 al 4,3% en 1912, 1,1% en 1948 hasta 0,6% en 1963, el cual persiste hasta nuestros días (1, 5), cuando el procedimiento se realiza de manera ambulatoria en la mayoría de los casos. El concepto ambulatorio de la apendicectomía en Latinoamérica fue propuesto por Moreno Ballesteros en 1994, en el XIV Congreso Panamericano de Cirugía Pediátrica, realizado en La Habana (Cuba), quien reportó su experiencia en 40 casos; basó su manejo en una clasificación según hallazgos macroscópicos quirúrgicos (5, 12). Posteriormente, se reportaron trabajos en adultos realizados por Pestana-Tirado y cols. en 1995 y Vélez en 1995 (5, 13-14). La clasificación de la apendicitis aguda, según hallazgos macroscópicos, fue publicada por Pestana-Tirado y cols. en una revisión del tema en 1997 (5).

Desde que se decidió el manejo quirúrgico de la apendicitis aguda, los cirujanos se enfrentaron al reto de planear el mejor abordaje quirúrgico al órgano afectado, en este caso al apéndice cecal. La incisión debe estar enmarcada en unos principios que fueron postulados por Maingot: accesibilidad, extensibilidad y seguridad (5, 15-16).

En 1886, J.W. Elliot, propuso la técnica transversal en piel y apertura longitudinal de la fascia en el cuadrante inferior derecho. En 1889, C. McBurney describió la incisión quirúrgica que lleva su nombre. En 1897, William Henry Batle, sugirió la incisión pararrectal derecha, que actualmente se conoce con el epónimo de los cirujanos que la promovieron: Batle, Jalaquer, Kammerer y Lennander. En 1905, Rockey y Davis, de manera independiente, modificaron la técnica de Elliot y difundieron esta incisión que hoy se conoce como incisión de Rockey-Davis (1, 5, 7).

En 1995, en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Moreno Ballesteros y Pestana-Tirado durante la práctica de herniorrafias umbilicales en niños, al incidir accidentalmente el peritoneo, en muchas ocasiones observaban el ciego y el apéndice y en algunos casos, podían ser exteriorizados por la herida; esto motivó un estudio anatómico de la región umbilical y su relación con el desarrollo del apéndice, investigación que se enriqueció con los trabajos del abordaje subxifoideo a la vesícula biliar por parte de S. Marulanda y cols. (17), con lo cual maduraron la idea e iniciaron las primeras cirugías en pacientes con apendicitis diagnosticadas tempranamente a principios de 1996. Estandarizaron el abordaje al apéndice cecal a través de la cicatriz umbilical, hasta el momento no descrito en la literatura, y lo denominaron “Apendicectomía transumbilical”; presentaron su experiencia en el Congreso Anual de la Sociedad Colombiana de Cirugía en la ciudad de Bogotá en agosto de 2001 (18-19).

Desde febrero de 1999 hasta febrero de 2003, en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Hospital Universitario de Cartagena y Clínica Central de Cartagena, se ha practicado la resección del apéndice cecal en casos de apendicitis aguda a través de la región umbilical en 197 pacientes. El objetivo de esta publicación es describir en detalle la técnica quirúrgica y proponer este abordaje como una alternativa segura, sencilla y eficaz, con un resultado estético incomparable, como tratamiento de la apendicitis aguda.

Materiales y métodos

Este es un estudio clínico, analítico, prospectivo y longitudinal, en el cual se incluyó un grupo de 197 pacientes que consultaron al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Hospital Universitario de Cartagena y Clínica Central de Cartagena, durante el lapso comprendido entre febrero de 1999 - febrero de 2003, por cuadro de apendicitis aguda, a quienes se les realizó apendicectomía transumbilical después de obtener el consentimiento informado por parte del paciente, sus padres o familiar responsable.

Criterios de inclusión

- Pacientes con cuadro de apendicitis aguda, evaluado por los autores, de cualquier edad, sexo o raza.

- Cuadro clínico con tiempo de evolución no mayor a 72 horas.

- Cualquier estado nutricional.

- Consentimiento informado sobre el estudio y las recomendaciones.

Criterios de exclusión

- Cuadro clínico mayor de 72 horas.

- Cuadro compatible con peritonitis.

- Que no tuvieran familiares responsables con el cuidado y recomendaciones.

- Que el paciente o familiar responsable no accediera a participar en el estudio.

A todos los pacientes se les realizó hemograma y análisis de orina, fueron examinados por los autores que realizaron el diagnóstico clínico, después del cual se instauró antibiótico- terapia profiláctica con metronidazol y gentamicina a dosis habituales para edad y peso.

La decisión del manejo hospitalario y/o ambulatorio, así como la suspensión de la terapia antibiótica dependió de los hallazgos encontrados en el acto quirúrgico, para lo cual se tuvo en cuenta la clasificación de la apendicitis aguda, según los hallazgos microscópicos (5).

Técnica quirúrgica

Antes de entrar en los detalles de la descripción del procedimiento es necesario mencionar dos factores que son la clave para el éxito de la cirugía:

La anestesia. Ésta debe ser excelente. En niños lo recomendable es la general inhalatoria, con relajación abdominal; se debe evitar lo que hemos llamado el “abdomen batiente o jadeante”. En los adultos se obtienen muy buenos resultados con la conductiva raquídea, asociada con sedación. El enemigo número uno de la técnica quirúrgica es la ausencia de relajación de la pared abdominal (el pujo en el paciente); la experiencia nos permite asegurar que si al incidir el peritoneo, el epiplón o el intestino protuye por la herida, el paciente no está relajado y el procedimiento es infructuoso.

Posición del cirujano. Este debe ubicarse del lado izquierdo, similar a la técnica de colecistectomía subxifoidea de Marulanda S. (17).

En general, la técnica por motivos académicos la dividimos en tres etapas o grandes pasos que son:

- Apertura cicatriz umbilical.

- Apendicectomía propiamente dicha.

- Reconstrucción umbilical.

Apertura umbilical: esta parte de la técnica quirúrgica comprende desde la incisión umbilical hasta la localización del apéndice.

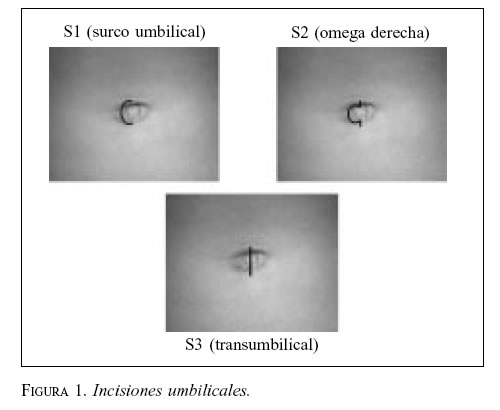

Incisión quirúrgica: la incisión propiamente dicha evolucionó con la experiencia. Los primeros casos se realizaron por incisión en el surco umbilical derecho (figura1 S1), la cual en muchas ocasiones, al requerir amplitud, se convirtió en una omega lateral derecha (figura1 S2); posteriormente, al encontrar ombligos pequeños, se realizó el corte longitudinal (medial), la cual presentó un campo quirúrgico generoso (figura1 S3 y figura 2) y es la que recomendamos en definitiva.

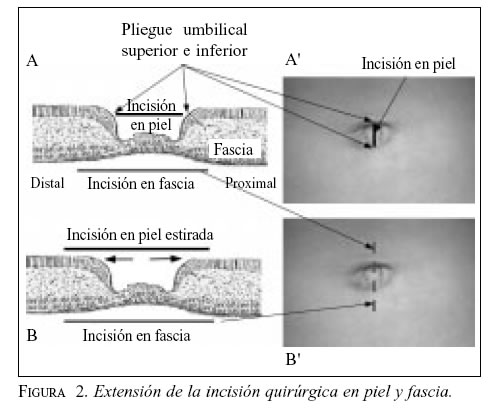

La incisión transumbilical, que compromete la línea media umbilical del pliegue superior al inferior (figura 2 AA’), permite, por las características elásticas de la piel, que podamos realizar una apertura mayor en la fascia; entonces, la apertura en piel aunque es menor se igualará a la apertura en fascia con la separación o tracción (figura 2 BB’).

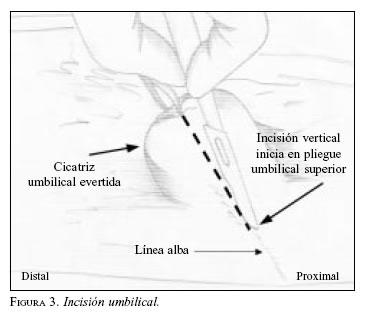

Para iniciarla, la cicatriz umbilical se toma en el vértice con una pinza de campo y se tracciona hasta exteriorizar o evertir el ombligo, luego se incide verticalmente con hoja de bisturí número 15, el corte va del pliegue umbilical inferior al superior (figura 3).

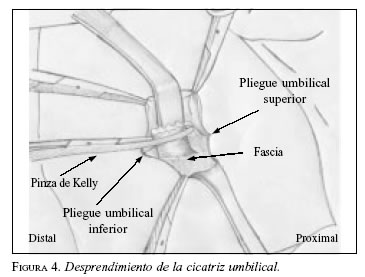

Desprendimiento de la cicatriz umbilical: se colocan pinzas de reparo en la dermis de las aperturas en piel y se realiza disección con tijeras del tejido celular subcutáneo alrededor del pedículo umbilical, posteriormente se pinza el pedículo umbilical con Kelly fuerte y se completa el corte vertical de la cicatriz y se desprende la piel a lado y lado del pedículo umbilical (figura 4).

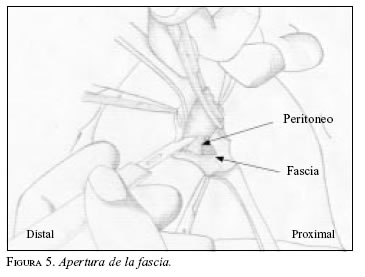

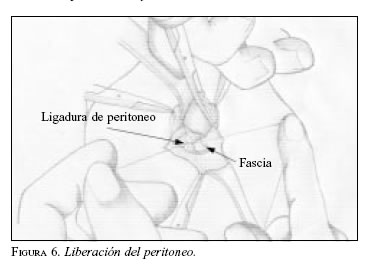

Apertura de la fascia y liberación del peritoneo: el pedículo umbilical se sostiene con la pinza de Kelly y se incide con hoja de bisturí número 15 la fascia; debe tenerse cuidado de no penetrar el peritoneo, éste último se libera con tracción suave, se liga con Vicryl y se corta por encima de la ligadura (figuras 5 y 6).

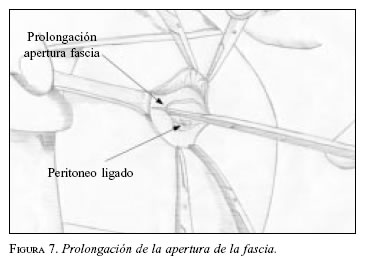

Prolongación de la apertura en la fascia: con pinzas de Allys se toman los bordes de la fascia, se realiza disección del tejido celular subcutáneo hasta exponer la fascia hacia arriba y hacia abajo, para luego incidirla en esta dirección, hasta obtener una apertura en la misma de más o menos 4 a 5 cm. La piel por ser elástica, al traccionarla, se iguala a la apertura en la fascia (figura 2 BB’ y figura 7).

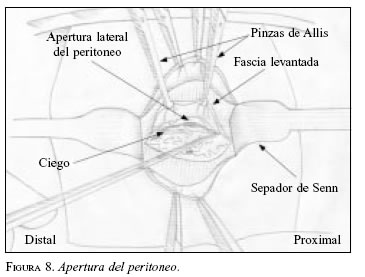

Apertura del peritoneo: mediante tracción suave y bisturí eléctrico en coagulación, se realiza disección lateral derecha del peritoneo de la pared abdominal, hasta llegar a la región paramediana derecha; en este punto se incide el peritoneo, lo cual permite evitar el tejido remanente del ligamento redondo en la región superior y el uraco, y las arterias umbilicales en la región inferior, que en ocasiones están vascularizados. La región lateral es realmente avascular (figura 8).

Búsqueda de la región ileocecal: al penetrar en la cavidad abdominal, se coloca un separador adecuado al diámetro del orificio en la piel, es de mucha ayuda la valva larga del separador de Mayo-Collins o un separador de US Army; esto permite separar el borde derecho de la incisión y el ayudante realiza una tracción hacia arriba y a la derecha, y en la mayoría de los casos se puede visualizar el ciego o el colon ascendente.

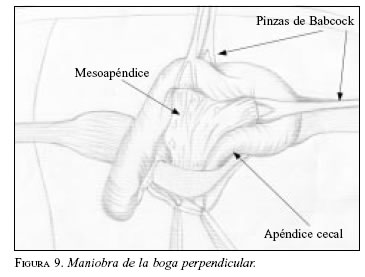

Maniobra de la boga apendicular: esta maniobra se realiza con pinzas de Babcock y recibe el nombre debido a que la maniobra semeja al acto de bogar, las pinzas hacen las veces de canalete. Se pinza el colon por la tenia, generalmente es el ascendente, en este punto se realiza tracción hacia arriba y hacia la línea media (sin sacar la pinza de la cavidad abdominal), luego con otro Babcock se pinza el colon más abajo y se repite la maniobra una y otra vez (canaleteando) hasta localizar el ciego o la región ileocecal. En este sitio, si se observa el apéndice se pinza y es en este momento que se exterioriza por la herida (figura 8); si no se observa, se sigue buscando la parte estable de su anatomía, la cual es la base, que se encuentra a más o menos 2 a 3 cm por debajo de la válvula ileocecal; se pinza la base y luego se continúa la boga hasta localizar el cuerpo y la punta. En general, la búsqueda del apéndice se realiza de manera instrumental dentro de la cavidad abdominal, sólo debe exteriorizarse el apéndice, el ciego, se pinza siempre por una de las tenias, la cual se utiliza como hilo de ariadna hasta llegar a la base apendicular; se debe evitar exteriorizar el ciego ya que en ocasiones se distiende y es difícil llevarlo nuevamente dentro de la cavidad por la pequeña incisión. En la mayoría de los casos es posible exteriorizar el apéndice, sumando a la maniobra anterior la tracción hacia la derecha de la pared abdominal que el ayudante realiza. En otras ocasiones se localiza la base apendicular, pero el cuerpo y la punta no se logran exteriorizar, en estos casos se inicia la apendicectomía de la base hacia la punta. (figura 9). También se puede introducir un dedo en la herida, por lo general el índice; con él podemos lograr la ubicación del apéndice y movilizarlo suavemente si éste se encuentra fijo con adherencias laxas, esto facilita las maniobras anteriores.

Las maniobras descritas son más fáciles de ejecutar en pacientes de edad pediátrica y en mujeres, porque tienen una pared abdominal más flácida.

Apendicectomía propiamente dicha

En este punto la técnica es similar a la realizada por las diferentes vías y varía según la preferencia del cirujano.

Apendicectomía: se debe tener la precaución de pinzar con doble Kelly la región proximal del mesoapéndice, ligar con seda 3-0 o Vicryl 3-0, liberar un Kelly (queda uno de seguridad), luego se liga nuevamente sobre ese Kelly; esta precaución no es banal, ya que de tener una sola pinza, al anudar, el ayudante puede liberarla antes de asegurar el nudo y como el mesoapéndice está a tensión, éste vuelve a la cavidad y el sangrado no se puede controlar porque la herida es muy pequeña; en tal caso es necesario convertir la incisión en una mediana más amplia.

La apendicectomía se realiza de manera tradicional si se logra exteriorizar el apéndice; en caso contrario, se pinza y corta la base y luego se pinza, liga y corta el mesoapéndice hasta extraerla por completo. El muñón generalmente se transfixiona y se invagina con un punto en jareta o zeta (catgut cromado 3-0 o Vicryl 3-0). Luego se realiza secado de la cavidad con una compresa húmeda dirigida hacia la fosa iliaca derecha o con gasas aseguradas en la pinza de Babcock, a través de esta incisión se puede realizar lavado y aspirado de la cavidad abdominal.

Reconstrucción umbilical: comprende desde el cierre de la fascia hasta la finalización de la cirugía.

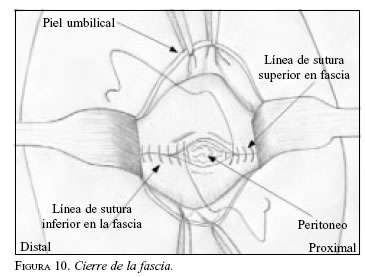

Cierre de la fascia: el peritoneo no se sutura, y como su apertura fue lateral no es necesario el cierre del mismo. Se pinzan los bordes de fascia con Allys y se inicia la sutura. El cierre de la herida se realiza en dos tiempos, iniciando en un ángulo, ya sea superior o inferior hasta llegar a la mitad de la herida en donde se deja la sutura con un reparo y luego se inicia el otro borde y se unen las suturas en la región medial de la herida (figura 10). El material de sutura que utilizamos es Poliglactil 910 número 1 o Poliéster trenzado en número 1 con aguja CT 2 que permite buena maniobrabilidad.

Reconstrucción de la cicatriz umbilical: el cierre de la piel umbilical no es hermético; se deben colocar tres puntos de fijación de la piel umbilical a la fascia. Los reparos son: el surco umbilical superior, el vértice umbilical y el surco umbilical inferior (figura 11A y B); generalmente los puntos se realizan con el mismo material pero en calibre delgado (3-0, 4-0), en niños se utiliza Catgut cromado. La aguja debe ser cortante (SC 20), ya que la piel del ombligo es muy dura; los puntos inician en la fascia, toman ambos bordes y al anudar, el nudo queda dentro de la herida (figura 11C). En muchas ocasiones con los tres puntos de fijación la herida queda cerrada, en caso contrario se realizan dos puntos subdérmicos invertidos en la piel.

Tutor de algodón: terminada la sutura se realiza lavado y secado de la herida, luego se hace una torunda de algodón del tamaño del ombligo, se humedece en solución de isodine y se introduce dentro del ombligo (figura 11C); esto permite tutorar la fijación del ombligo y que adopte su forma anatómica habitual o ideal. Por encima del tutor se coloca una gasa y se cubre con esparadrapo microporo; es importante resaltar que esta herida se descubre del quinto al octavo día y sólo se realiza curación posterior con yodopovidona o alcohol.

Inmediatamente después de la cirugía se administra una dosis de metroclopramida y analgésico parenteral (metamizol solo o combinado con tramadol a dosis habituales para edad y peso).

En la mayoría de los casos el paciente es dado de alta a las 24 horas y es citado a la consulta externa en seis días para retirar el tutor de algodón, verificar la cicatriz y ver el reporte de anatomía patológica.

En los pacientes con hernia umbilical el procedimiento se hace más fácil, porque el defecto en la fascia ya existe y permite una mayor amplitud de la herida, al terminar el procedimiento y cerrar la fascia se corrige la hernia umbilical. En este caso se beneficia tanto el paciente como la empresa a la que se encuentra afiliado; el primero, porque se le corrigen las dos patologías en un mismo acto quirúrgico, evitando de esta forma un riesgo quirúrgico y anestésico adicional; la segunda porque al realizar las cirugías por la misma vía de abordaje, realiza un ahorro de 50% en los costos de la herniorrafía (20)

Resultados

De los 197 pacientes intervenidos, 134 (68%) fueron hombres y 63 (32%) mujeres. Los rangos de edades oscilaron entre 4 y 48 años, con un mayor porcentaje entre los 9 y 23 años (tabla 1).

En cuanto a la incisión de abordaje, a cinco pacientes (2,5%) se les efectuó en el surco umbilical derecho; a seis (3%) se les realizó la omega lateral derecha, y 186 (94.5%) se abordaron con incisión transumbilical.

El tiempo quirúrgico fue de 40 minutos en 124 pacientes (62,9%); 55 minutos en 53 (26,9%) y de 60 minutos en 20 (10,2%). El tiempo quirúrgico promedio fue de 46 ± 14 minutos.

En cuanto al tiempo de evolución del cuadro, 43 pacientes (21,8%) tenían de 12 a 24 horas; 104 (52,8%), entre 25 y 48 horas; 32 (16,2%), entre 49 y 72 horas, y 18 (9,2%) en quienes los hallazgos intraoperatorios suponían un mayor tiempo de evolución, se interrogó nuevamente a los familiares y se llego a la conclusión que el cuadro tenía más de 72 horas.

En nuestro grupo de estudio, las posiciones del apéndice fueron: pélvica en 125 pacientes (63,4%), retrocecal en 65 (33%), subcecal en seis (3%) y en el lado izquierdo en uno (0,5%).

Según la clasificación de hallazgos macroscópicos, 59 pacientes (29,9%) se encontraron en el estadio I; 40 (20,3%), en el estadio II; 49 (24,9%), en el estadio III; 31 (15,7%), en el estadio IV, y 18 pacientes (9,2%), en el estadio V.

Los resultados de anatomía patológica fueron apendicitis aguda en 196 pacientes (99,5%) y tumor carcinoide en uno (0,5%), este último de sexo femenino, de 9 años de edad.

Las complicaciones fueron menores: cuatro pacientes (2%) presentaron infección del sitio operatorio; dos (1%) evidenciaron seroma; en tres pacientes (1,5%) fue necesario ampliar la incisión en piel más allá del pliegue umbilical. Hasta el momento no se han presentado cuadros de obstrucción intestinal por bridas ni eventraciones. En todos los casos el resultado estético fue óptimo, con gran aceptación por parte del paciente y sus familiares.

La estancia hospitalaria estuvo relacionada con los hallazgos intraoperatorios, 148 pacientes (75,2%) fueron manejados de manera ambulatoria; 31 (15,7%), se dieron de alta a las 48 horas, y 18 (9,1%), a las 72 horas.

En todos los pacientes se realizó seguimiento estricto por consulta externa en el quinto día posquirúrgico para retirar del tutor umbilical, y nueva cita a la semana con los resultados del estudio de anatomía patológica, del cual se recomendó que el paciente y sus familiares tuvieran siempre una fotocopia como prueba de que el paciente había sido operado de apendicitis aguda, para descartar este diagnóstico en caso de presentar algún día dolor abdominal, ya que no existe la guía de una cicatriz en el abdomen.

La técnica quirúrgica siempre la realizaron los autores de manera conjunta o independiente y fue bien tolerada en todos los casos. Se observó una morbilidad del 3%; los cuatro pacientes de infección superficial del sitio operatorio y los dos del seroma respondieron al tratamiento convencional. No se presentó mortalidad.

Discusión

La apendicitis aguda, como se mencionó anteriormente, es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico (1-6). Se desconoce la incidencia exacta por ser una patología cuya notificación no es obligatoria; a pesar de esto se ha descrito una incidencia anual de 1,33 casos por mil hombres y 0,99 casos por mil mujeres, en un estudio cuidadoso realizado en Suecia (5). Anderson y cols calcularon que una de cada seis personas sería sometida a una apendicectomía en el curso de su vida (21). Afecta ambos sexos con una proporción hombre - mujer de 2:1 y 3:2; esta relación se equilibra por encima de los 35 años de vida, es muy rara por debajo de los 2 años de edad y a partir de este momento la incidencia aumenta hasta que alcanza un pico entre los 10, 15 y 30 años, descendiendo gradualmente (5, 21-26). En nuestro trabajo, de los 197 pacientes intervenidos, 134 (68%) fueron de sexo masculino y 63 (32%) de sexo femenino, con una relación aproximada de 2:1; no se presentaron pacientes por debajo de los 4 años y se encontró una mayor frecuencia entre los 9 y 23 años (tabla 1).

Embriológicamente el apéndice cecal, deriva del intestino medio y es un órgano muscular y mucoso, característico de los antropoides y el hombre; su longitud varía considerablemente con un promedio de 7,5 a 10 cm; aparece alrededor de la octava semana de gestación, en un principio se encuentra en el vértice del ciego, pero después con el crecimiento del ciego, su ubicación medialmente en dirección a la válvula ileocecal, hasta llegar a la posición que tiene en el adulto, en donde se localiza en la región posterointerna del ciego a 2,5 cm por debajo de la válvula ileocecal (5, 27-29). Este punto de origen en el ciego siempre es constante, no así su cuerpo y punta que pueden ser móviles, encontrándose según Wakeley: retrocecal fija o libre en un 65,28%, pélvica en 31,01%, subcecal en 2,26%, preileal en 1% y retroileal en 0,4% (27-28). El apéndice cecal también se puede localizar en el lado izquierdo, lo cual puede ocurrir en cuatro casos: situs inverso viscerum, mal rotación intestinal, ciego migratorio o móvil y apéndice cecal extremadamente largo que pasa la línea media (5, 27). Se puede ubicar en el epigastrio o por debajo del lóbulo derecho del hígado (figura 12). En nuestro trabajo las posiciones del apéndice fueron: pélvica en 125 pacientes (63,4%), retrocecal en 65 (33%), subcecal en seis (3%) y en el lado izquierdo en uno (0,5%), este último por tener un ciego libre.

Durante la vida intrauterina el ombligo es el orificio que atraviesan las estructuras que unen el feto a la madre, después del nacimiento es la cicatriz consecutiva de la caída del cordón (30). La pared abdominal del embrión tiene un pedículo de fijación con la placenta, el cual es el cordón umbilical, que está constituido por tres estructuras: vasos umbilicales (dos arterias y una vena), el conducto vitelino y el divertículo alantoideo.

La apertura de la pared abdominal se continúa con el cordón umbilical; el tubo intestinal primitivo reingresa a la cavidad abdominal durante la décima a undécima semana. El conducto vitelino y el divertículo alantoideo se obliteran y se convierten en cordones fibrosos (31). Los vasos umbilicales se desarrollan y adquieren mayor diámetro, convirtiéndose en los elementos básicos del cordón umbilical. Después del nacimiento estos vasos se obliteran y el anillo umbilical se transforma en una simple cicatriz, la cual se hunde poco a poco en una depresión en forma de cúpula, que puede tomar múltiples formas (30-31). Los vasos umbilicales se obstruyen y se retraen progresivamente; la vena se convierte en un cordón fibroso, denominado ligamento redondo o teres, va al hígado y se fija a la pared abdominal. La parte proximal de las arterias formará las arterias vesicales superiores, que irrigan la vejiga urinaria. La parte distal de las arterias se obstruye y se convierte en los ligamentos umbilicales laterales que se fijan a la pared abdominal al lado del uraco (30-31).

El ombligo se encuentra en la parte media de la línea blanca, está cubierto por una piel muy adherente y su situación en relación con el eje longitudinal del cuerpo varía con la edad y en distintos individuos (28, 30). En el recién nacido, está más abajo del punto medio del cuerpo, siendo el segmento supraumbilical mayor que el infraumbilical; en el niño de 2 a 3 años estos puntos corresponden con bastante exactitud; a partir de esta edad, el ombligo asciende, sobrepasando el punto medio del cuerpo a los 14 años, según Godin y Daffner, hasta que en el adulto se localiza 2 cm por encima del punto medio del cuerpo (28, 30). Al analizar el desarrollo embrionario del apéndice cecal y las posibles localizaciones (figura 12) observamos su relación topográfica con el ombligo y nos damos cuenta que esta relación permite acceder a ella de manera más fácil en cualquiera de sus posiciones.

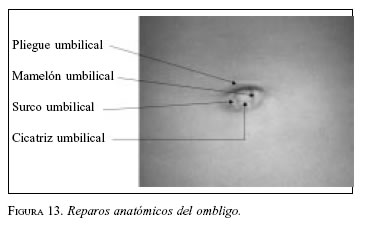

Los reparos anatómicos del ombligo son (28, 30) (figura 13):

- Rodete o pliegue umbilical: es un rodete cutáneo que circunscribe la depresión.

- Mamelón umbilical: pequeña eminencia irregular que sobresale del fondo de la depresión.

- Surco umbilical: es el surco que separa el rodete del mamelón.

- Cicatriz umbilical: es el vértice de la cúpula.

El ombligo es una cicatriz congénita y a pesar de ello, es la que le da la armonía característica al abdomen humano. El culto al abdomen como sinónimo de belleza y salud no es nuevo; desde los grandes exponentes de la belleza corporal como los griegos hasta nuestros días, encontramos expresiones sobre esta armonía abdominal en la escultura y la pintura; esta tendencia se hace más patente con el pasar del tiempo y llega a convertirse en la actualidad en una nueva moda, en donde la cicatriz umbilical ha adquirido una gran importancia desde el punto de vista social, estético y sexual, las modas lo destacan y exponen con gran naturalidad (32). En estos momentos, una buena cicatriz umbilical acompañada de un abdomen plano son sinónimos de belleza y salud, lo cual es deseado tanto por hombres como por mujeres.

La belleza del abdomen está determinada porque no es un segmento plano del cuerpo, sino que presenta una serie de salientes y depresiones, dentro de las cuales está la región umbilical y con la incidencia de la luz en este relieve, se determinan puntos donde es reflejada, produciendo brillos y sombras, respectivamente; este contraste es el que le da la belleza plástica a la región, por lo tanto al operar este segmento se debe intentar reconstruir hasta en los mínimos detalles (33-34).

Cuando se trata de abordaje quirúrgico, la elección de la incisión depende de muchos factores, pero siempre se deben preservar ciertos principios básicos o características, entre los que tenemos: permitir un acceso rápido y directo al órgano; que se pueda ampliar con facilidad en cualquier caso; producir una mínima o nula lesión nerviosa; permitir una adecuada reparación de la pared abdominal sin alterar su fisiología y producir resultados estéticos aceptables (15-16).

En cirugía, la cicatriz umbilical siempre ha sido respetada por el cirujano, tal vez por el temor de ser un sitio difícil de limpiar y considerarlo contaminado; es así como encontramos que persiste la reserva a incidirlo medialmente y se acostumbra rodearlo, ya sea a la izquierda o derecha, cuando se realizan incisiones medianas. Hasta el momento los estudios no han demostrado aumento significativo de la infección de la herida quirúrgica cuando se incide la región umbilical (35). Esta región ha sido utilizada para abordar el píloro en estenosis hipertrófica del mismo en niños, como lo describió Tan y Bianchi en 1986 (35-36), para realizar ligaduras de trompa por parte del ginecólogo, como sitio de acceso de la cámara en cirugía laparoscópica y para la colocación de prótesis mamarias por parte de algunos cirujanos plásticos; aunque realmente en todos los abordajes anteriores no se incidía medialmente la cicatriz umbilical. Teniendo en cuenta estos antecedentes y con base en el dominio de la cirugía en la región umbilical (herniorrafias umbilicales en adultos y niños), en donde en muchas ocasiones al incidir el peritoneo observamos las asas intestinales, incluso el ciego y el apéndice cecal, a finales de 1995 iniciamos una revisión anatómica y fisiológica de la pared abdominal y su relación con el desarrollo embriológico del apéndice cecal; esta investigación fue enriquecida por los trabajos de Marulanda y cols., sobre colecistectomía subxifoidea (17), lo cual generó el interrogante: si se moviliza la vesícula y el hígado a la línea media, ¿por qué no el ciego y el apéndice que en la mayoría de los casos son móviles? Se concluyó que la región es la ideal por carecer de vasos sanguíneos y nervios que al ser seccionados comprometan la fisiología de la pared abdominal (27-28); sumado a esto, el hecho de ser una cicatriz existente, que al cicatrizar deja una cicatriz y, por lo tanto, por muy mal que el paciente cicatrice, el resultado estético siempre será aceptable. Por último, en el caso que la cirugía requiera ser ampliada, al estar en la línea media es supremamente fácil hacerla, hacia arriba o hacia abajo, no hay que olvidar que cuando se sospecha una apendicitis complicada o un diagnóstico dudoso, el cirujano siempre realiza un abordaje por la línea media (1, 2, 5).

En cuanto al abordaje quirúrgico, como se mencionó anteriormente, existen varias incisiones que permiten resolver la patología. La mayoría de los autores recomiendan las incisiones pequeñas en el cuadrante inferior derecho, como la de Rockey-Davis y McBurney para apendicectomía de rutina con certeza diagnostica; si existe una duda en el diagnóstico o se sospecha peritonitis, se recomienda la incisión en línea media, que permite una mayor maniobrabilidad, incluso si se requiere resolver otra patología. Las incisiones paramediana y pararrectal derechas se desaconsejan por la lesión vascular y nerviosa que producen, alteran de una manera importante la fisiología de la pared abdominal (1, 2, 5), además del desagradable resultado estético.

En esta serie todos los pacientes se abordaron por la región umbilical, la incisión evolucionó hasta lograr la que actualmente proponemos; los primeros cinco (2,5%) se operaron incidiendo el surco umbilical derecho y en los siguientes seis (3%) se practicó una incisión omega lateral derecha. Estos dos abordajes presentaron cierta dificultad, por ser poco generosos en brindar un buen campo quirúrgico; en 186 pacientes (94,5%) se utilizó la incisión vertical de la cicatriz umbilical, abordaje que denominamos transumbilical; fue necesario ampliar la herida en tres (1,5%), de los cuales dos presentaron un apéndice retrocecal con plastrón y en uno fue necesario para controlar el sangrado, ya que el ayudante quirúrgico liberó la pinza del mesoapéndice antes de asegurar el nudo. Posterior a esto siempre recomendamos doble pinza proximal en el mesoapéndice para evitar este accidente. Con la incisión transumbilical el campo quirúrgico fue generoso y la incisión en piel, que va desde el pliegue umbilical superior al pliegue umbilical inferior, permite desplazar hacia arriba y abajo esta apertura y lograr una incisión en la fascia cercana a los 4,5 cm, que al introducir un separador adecuado, facilita igualar las dos incisiones (piel y fascia), debido a las cualidades elásticas de la piel (figura 2A y B); este último abordaje es el que recomendamos, basados en nuestra experiencia, debido a que nos brindó un excelente campo quirúrgico y los resultados estéticos fueron incomparables.

Las complicaciones más frecuentes después de la apendicectomía son: infección de la herida quirúrgica, absceso intraabdominal, fístula fecal, pileflebitis y obstrucción intestinal, la mayoría están relacionadas más con el retraso en la solicitud de atención médica que con el dilema diagnóstico o demora en la intervención quirúrgica (37, 38). Dependen del estadio en el cual se encuentre la apendicitis en el momento de la cirugía, ocurren en 5% de los pacientes con apendicitis imperforada y hasta en 30% en aquellos con apendicitis gangrenosa o perforada (1, 2, 5); hay reportes según los cuales estos porcentajes disminuyen con el uso de antibióticos. Actualmente se encuentran series que reportan infección de la herida entre 0 y 3,4% y absceso intraabdominal entre 1,1 y 1,8% (38); en nuestro trabajo la infección de la herida quirúrgica se presentó en un 2%, seroma en 1% y no se presentaron abscesos intraabdominales, fístula fecales, obstrucción intestinal y/o eventraciones.

Existe controversia en el cierre de piel en casos de apendicitis perforadas, aunque actualmente se tiende a cerrar la piel y se vigila la aparición de signos de infección del sitio operatorio, sobre todo en pacientes jóvenes (38). En este trabajo, en todos los pacientes se realizó cierre primario de la herida en piel, por medio de tres puntos invertidos que fijan la piel umbilical a la fascia en la línea media; como referencia se tienen los pliegues umbilicales superior e inferior y el vértice de la cicatriz (figuras 10 y 13); de esta manera se produce un cierre no hermético que permite la salida de líquido serosanguinolento, el cual será absorbido por el tutor umbilical. En este trabajo, como se anotó anteriormente, cuatro pacientes (2%) presentaron signos de infección superficial de sitio operatorio que fue manejado con curaciones diarias y 2 (1%) mostraron seromas que fueron absorbidos con jeringa; en todos ellos la cicatrización fue buena.

La duración de la cirugía en promedio fue de 46 minutos. Las primeras cirugías fueron más demoradas, mientras se estandarizaban los pasos de la cirugía, también por ser un procedimiento nuevo para el equipo quirúrgico, incluido el anestesiólogo, quien debe perfeccionar la técnica anestésica más adecuada, que permita una excelente relajación abdominal y así evitar el llamado abdomen batiente. Tenemos que en los primeros 20 pacientes (10,2%) el tiempo llegó hasta 60 minutos; en 53 (26,9%) este tiempo fue de 55 minutos y en 124 (62,9%) fue de 40 minutos; estos últimos constituyeron la mayoría. Lo anterior se encuentra acorde con series en donde se compara la duración del acto quirúrgico entre cirugía abierta y laparoscópica (39, 40); también hay que tener en cuenta que con esta técnica se realiza el procedimiento por donde entra la cámara en la cirugía laparoscópica.

Como se comentó en un principio, la técnica anestésica es un factor supremamente importante. Nuestra experiencia nos permite decir que si al penetrar la cavidad abdominal el epiplón o las asas intestinales protuyen, es mejor no intentar el procedimiento hasta que el anestesiólogo relaje al paciente, ya que se estaría jugueteando con el desastre. Es importante anotar que cuando se descarta falta de relajación del paciente y la localización del apéndice se torna difícil por interposición de las asas intestinales, generalmente el cuadro de apendicitis es negativo; esto se debe a que en el cuadro apendicular se presenta un íleo que inmoviliza las asas en la fosa iliaca derecha y es esta inmovilidad la que facilita la ubicación del apéndice cecal. En este trabajo el estudio de anatomía patológica reportó apendicitis aguda en 99,5% (196 pacientes) y tumor carcinoide en 0,5% (un paciente).

La estancia hospitalaria está relacionada con la gravedad del cuadro. En cuadros tempranos los pacientes pueden ser manejados ambulatoriamente (13-14); en este trabajo se manejaron de manera ambulatoria 148 (75,2%), los cuales correspondían a los estadios I, II y III de la clasificación de hallazgos macroscópicos; 31 (15,7%) se manejaron intrahospitalariamente por dos días y 18 (9,1%) fueron dados de alta al tercer día.

En cuanto al tratamiento antibiótico, éste se inició en el momento del diagnóstico como terapia profiláctica; se utilizó una combinación de aminoglucósido (gentamicina o amikacina) y un anaerobicida (metronidazol o clindamicina), terapia que se continuó de forma parenteral en los pacientes hospitalizados; en los demás se discontinuó la terapia: 59 (29,9%), clasificados en el estadio I; 40 (20,3%), del estadio II, y 49 (24,9%) del estadio III, se les completó la dosis diaria antes del alta del hospital.

El resultado estético en todos los pacientes fue calificado de excelente, incluso en aquellos que presentaron infección superficial del sitio operatorio; los pacientes y familiares expresaron un alto grado de satisfacción con los resultados.

Con esta técnica quirúrgica la incisión es realmente invisible, ya que está oculta dentro de la cicatriz umbilical (figura 14), lo cual trae como consecuencia que no se crea que el paciente ha sido operado, incredulidad que se presenta en familiares, incluso en personal médico y paramédico. Por lo anterior, dentro de las recomendaciones que se dan a familiares y pacientes es la de tener siempre a la mano una fotocopia del informe de anatomía patológica, para que en caso de consulta futura por dolor abdominal, se descarte la apendicitis aguda como causa del mismo, ya que no hay una cicatriz como guía en la pared abdominal.

Conclusiones

1. Con base en nuestra experiencia concluimos que la apendicectomía transumbilical, aunque técnicamente de mayor complejidad, tiene sobradas ventajas y es una alternativa segura, depurada, estética y bien tolerada por el paciente.

2. La apendicectomía transumbilical puede ser realizada por cirujanos que posean actitud de avanzada y demostrada destreza quirúrgica en hospitales o clínicas habilitados, sin necesidad de instrumental quirúrgico especial.

3. La apendicectomía transumbilical es ideal en cuadros tempranos y avanzados, ya que además de poseer las indicaciones de las incisiones pequeñas como la Rockey- Davis y McBurney, tiene la ventaja de estar en la línea media, lo cual permite toda la amplitud necesaria para resolver cualquier cuadro apendicular por complicado que éste sea.

4. La apendicectomía transumbilical se convierte en otra opción para resolver cuadros de apendicitis aguda; es una vía de acceso que cumple sobradamente con las expectativas actuales más exigentes de la cirugía mínimamente invasora. Sólo requiere la actitud de brindarle al paciente un mejor resultado funcional estético.

Agradecimientos

Los autores agradecen muy especialmente a los doctores: Stevenson Marulanda Plata, por sus certeros consejos en la realización y presentación de este trabajo; David Jervis Scoot Jálabe, por su valioso trabajo estadístico; Luisa Calderón Amaya, por su excelente revisión ortográfica y de estilo.

Referencias

1. Ellis H, Nathanson LK. Apéndice y Apendicectomía. En: Zinder MJ, Schwartz SI, Ellis H (eds)., Maingot, operaciones abdominales, tomo II, 10a. ed. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana SA, 1998; 1107-1141. [ Links ]

2. Telford GL, Condon RE. Apéndice. En: Zuidema GD. Shackelfor, cirugía del aparato digestivo, tomo IV, 3ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana SA, 1993; 166-167. [ Links ]

3. Astudillo R, et al. Apendicitis aguda en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Rev Colomb Cir 1988; 3: 103-108. [ Links ]

4. Arias AJ. Apendicitis. Experiencia en el Hospital González Valencia. Rev Colomb Cir 1994; 9: 201-206. [ Links ]

5. Pestana-Tirado RA, Ariza GJ, Oviedo LI, Moreno LR. Apendicitis aguda. El diagnóstico es clínico. Trib Méd 1997; 96: 282-296. [ Links ]

6. Jardin DM. Acute appendicitis: review and update. Am Fam Physician 1999; 60: 2027-2034. [ Links ]

7. Sackier JM. Laparoscopia en apendicitis aguda. Cir Laparosc Sem 1996; 3: 61-68. [ Links ]

8. Crónica de la medicina. Anatomía libre de restricciones, tomo III, Barcelona, Plaza y Janés Editores SA, 1993; 134. [ Links ]

9. Zundel N, Albis R. Apendicitis crónica o apendicitis recurrente. Rev Colomb Cir 1992; 7: 38-42. [ Links ]

10. Cárdenas GH. Etiología de la apendicitis aguda. Es la posición anatómica un factor predisponerte. Rev Colomb Cir 1992; 7: 34-37. [ Links ]

11. Rutkow IM. Historia de las clínicas quirúrgicas de Norteamérica. Clin Quir N 1987; 6: 1261-1286. [ Links ]

12. Moreno LR. Manejo ambulatorio en pacientes pediátricos apendicectomizados. XIV Congreso Panamericano de Cirugía Pediátrica, IV Congreso Cubano de Cirugía Pediátrica, III Jornada Hispanoamericana de Cirugía Pediátrica La Habana, Cuba, octubre 17-21, 1994. [ Links ]

13. Pestana-Tirado RA, Ariza GJ, Oviedo LI, Moreno LR. Ventajas del manejo ambulatorio del postoperatorio de pacientes adultos apendicectomizados. XXI Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, Foro Quirúrgico Colombiano. Santafé de Bogotá, agosto15-18, 1995. [ Links ]

14. Vélez JP, Corrales A, Vásquez J, Herrera A. Apendicectomía ambulatoria. Rev Colomb Cir 1997; 12: 29-32. [ Links ]

15. Ellis H. Incisiones, cierres y manejo de la herida. En: Zinder MJ, Schwartz SI, Ellis H (eds.) Maingot operaciones abdominales, tomo I, 10ª ed. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 1998; 361-367. [ Links ]

16. Ariza GJ, Pestana-Tirado RA, Barrios IR. Eventraciones. Trib Méd 1996; 94: 79-85. [ Links ]

17. Marulanda S, et al. Cirugía biliar por minilaparotomía mediana subxifoidea. Rev Colomb Gastroenterol 1995; 10: 112-123. [ Links ]

18. Pestana-Tirado RA, Moreno LR. Apendicectomía transumbilical. Un nuevo abordaje quirúrgico. XXVII Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, Sociedad Colombiana de Cirugía. Santafé de Bogotá, DC. agosto 21-24, 2001. [ Links ]

19. Pestana-Tirado RA, Moreno LR. Apendicectomía transumbilical. Una técnica depurada y competitiva. XXVIII Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, Sociedad Colombiana de Cirugía. Cartagena de Indias DT y C, agosto 27-30, 2002. [ Links ]

20. Artículo 71, decreto 2423 de diciembre 31 de 1996. [ Links ]

21. McAnena OJ, Boyle TJ. Apendicectomía laparoscópica. Cir Laparosc Sem 1995; 2: 36-45. [ Links ]

22. Duque CS, et al. Apendicitis causada por cuerpo extraño. Rev Colom Cir 1990; 5: 12-3. [ Links ]

23. Londoño E, Vega NV. Pseudomixoma peritoneal de origen apendicular. Informe de un caso y revisión de la literatura. Rev Colomb Cir 1995; 10: 51-53. [ Links ]

24. Sadousky R. Diagnosis of acute appendicitis in children. Am Fam Phisician 2001; 63: 343-4. [ Links ]

25. Sanabria A, Henao C, Bonilla R, et al. Diagnóstico de apendicitis aguda en un centro de referencia. Un enfoque basado en la evidencia. Rev Colomb Cir 2000; 15: 147- 154. [ Links ]

26. Benjamín IS, Patel AG. Managing acute appendicitis. Br Med J 2002; 325: 505-506. [ Links ]

27. Skandalakis JE, Gray SW, Rowe JS. Complicaciones anatómicas en cirugía general. 1ª ed. México, Editorial McGraw-Hill SA, 1984; 216-221. [ Links ]

28. Moore KL. Anatomía orientación clínica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana 1982; 222-224. [ Links ]

29. Ariza JG, Pestana-Tirado RA, Tatis AM. Tumor carcinoide y endometriosis en apéndice cecal. Asociación curiosa. Trib Méd 1997; 95: 282-291. [ Links ]

30. Testut L, Latarjet A. Tratado de anatomía humana, tomo I, 9ª ed. Barcelona, Salvat Editores 1978; 965-968. [ Links ]

31. Moore L. Embriología clínica. Buenos Aires, Interamericana 1989. [ Links ]

32. Ramírez MA. El ombligo. Situación e importancia. Minidermolipectomía. En: Coiffman F, (eds.). Cirugía plástica reconstructiva y estética, tomo IV, 2ª ed. Ediciones Científicas SA, 1994; 3112-3116. [ Links ]

33. Bozola AR. Abdomen. Clasificación y análisis de los tratamientos quirúrgicos. En: Coiffman F (eds.). Cirugía plástica reconstructiva y estética, tomo IV, 2ª ed. Ediciones Científicas SA, 1994; 3086-3095. [ Links ]

34. Yotsuyanagi T, Nihei Y, Sawada Y. A simple technique for reconstruction of the umbilicus using two twisted flaps. Plast Reconstr Surg 1998; 102: 244-246. [ Links ]

35. Fitzgerald PG, Lau GY, Langer JC, Cameron GS. Umbilical fold incision for pyloromyotomy. Pediatr Surg Int 1990; 25: 1117-1118. [ Links ]

36. Tan KC, Bianchi A. Circumbilical incision for pyloromyotomy. Br J Surg 1986; 73: 399. [ Links ]

37. Pittman VA, Myer JG, Stewart RM, et al. Appendicitis: Why so complicated? Analysis of 5.755 consecutive appendicectomies. Am J Surg 2000; 66: 548-554. [ Links ]

38. Neilson IR, Laberge JM, Nguyen LT, et al. Appendicitis in children: current therapeutic recommendations. J Pediatr Surg 1990; 25: 1113-1116. [ Links ]

39. Del Río Martín JV, Ashraf Memon M. Justificación de la apendicectomía laparoscópica. Rev Esp Enferm Dig 1999; 91: 447-455. [ Links ]

40. Temple KF, Litwin DE, McLeod RS. A meta-analysis of laparoscopic open appendectomy in patients suspected of having acute appendicitis. Can J Surg 1999; 42: 377-342. [ Links ]