Introducción

La batalla de Curalaba en 1598 se inscribe en la historia como un enfrentamiento emblemático en el que el cacique Pelantaro y sus fuerzas obtuvieron una victoria decisiva al derrotar al gobernador Martín García Oñez de Loyola, su ejército y a los indios auxiliares que lo acompañaban. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión crucial en la relación entre los españoles y los indígenas, y dejó una profunda huella en la historia de la región (Barros Arana, 1872; Encina, 1940; Góngora, 1970; Góngora 1980; Mellafe y Morales, 1975; Goicovich, 2007; Sánchez, 2015).

Desde la perspectiva indígena, la victoria en Curalaba representó la expulsión de los españoles de su territorio, logro de gran significado (Boccara, 2002). Según Sergio Villalobos (1995), para los españoles, en cambio, esta batalla se tradujo en una dolorosa derrota que conllevó diversas consecuencias: la destrucción de la mayoría de las ciudades ubicadas al sur del río Biobío; el repliegue de las fuerzas españolas al norte del río, que se convirtió en una frontera claramente delimitada; la prohibición del ingreso de españoles a territorio mapuche; pérdida de acceso a los lavaderos de oro ubicadas en la zona; y mantenimiento de tropas desplegadas en la frontera norte del río Biobío, con el fin de resguardarla (Góngora, 1980; Villalobos, 1995; León et al., 2003).

Este episodio histórico tuvo un profundo impacto tanto en el plano político (Bechis, 2008), económico, cultural, y contribuyó a definir el devenir de la región durante el siglo XVII (Mellafe y Morales, 1975; Jara, 1990). La creencia de que la frontera se evaporaría después de la conquista se desvaneció debido a las rebeliones indígenas en 1598 y nuevamente en 1655, que devolvieron un aire de inestabilidad a la región (Pinto, 1996; Cerda, 1996; Zavala, 2008). En respuesta a esta crisis de fines del siglo XVI, las autoridades coloniales efectuaron reformas militares y políticas para enfrentar a los indígenas, abriendo una nueva denominada guerra ofensiva (1601-1612) (Hanisch, 1972; Sottorff, 2014).

Pese a la existencia de numerosas zonas fronterizas en el Imperio Español, fue únicamente en Chile donde se estimó imprescindible establecer un ejército profesional permanente, motivado por la sublevación de 1598 y un subsecuente ataque de corsario holandeses en la isla de Chiloé en 1600 (Carvallo, 1876). Su principal gestor fue el gobernador Alonso de Ribera (1601-1605), y su táctica se basó en la ocupación gradual de territorios indígenas para reforzar el control español sobre frontera. A pesar de la intensidad de esta campaña, no tuvo los resultados esperados: la subyugación de los indígenas persistió elusiva y, en efecto, las fuerzas coloniales no consiguieron adentrarse significativamente en las tierras indígenas (Villalobos, 1995).

Además, se percibía la evangelización como un deber colectivo de los españoles. Según Rafael Gaune (2012), la guerra defensiva (1612-1625), encabezada por el padre Luis de Valdivia1, promovió una inculturación que favorecía el entrelazamiento de ambas sociedades (Astrain, 1912; Hanisch, 1972; Sottorff, 2014; Gaune, 2012; Díaz, y Gaune 2014). Su objetivo primordial radicaba en la conversión de los indígenas, tarea que se llevaba a cabo mediante la misión evangelizadora de las órdenes religiosas y la implicación directa de la sociedad española en su conjunto (Ortiz, 2015).

Un hito significativo en esta labor fue la fundación de Chillán en 1580, que funcionó como núcleo para la ejecución de estas actividades económicas como evangelizadoras (Olivares, 1875; Muñoz, 1921). El Valle del Itata se convirtió en un lugar estratégico para la colonización española, dadas las cualidades del territorio, espacialmente la fertilidad de los suelos, que ofrecían condiciones para el desarrollo agropecuario (Bravo, 2008; Castro, 2020).

En este contexto, la Iglesia, mediante los jesuitas, implementó variadas estrategias de evangelización. Estos esfuerzos comprendieron la instauración de estancias que tuvieron un rol significativo en la ordenación de la vida social y en la conversión religiosa de los indígenas. Asimismo, en 1697 se estableció el Colegio de Naturales en Chillán, institución que se convirtió en un instrumento esencial para la evangelización en la región (Enrich, 1891; Muñoz, 1921).

Dentro de este escenario, el problema de investigación consiste en examinar la manera en que las estancias jesuitas en el Valle del Itata contribuyeron al reforzamiento de su influencia económica y misionera durante el período analizado, incluso frente a las adversidades y retos hallados en la región entre 1612 y 1697. Si bien existe una extensa investigación acerca de la presencia jesuita en América Latina, hay una carencia destacable de estudios que se enfoquen específicamente en sus emprendimientos económicos en el Valle del Itata durante ese período (Cartes y Arriagada, 2008; Castro, 2020). El propósito de esta investigación es aportar una comprensión más profunda del rol tanto económico como misional que los jesuitas desempeñaron en esta región específica.

Se propone como hipótesis que, mediante la adquisición de tierras y la promoción de iniciativas económicas y misioneras, los jesuitas pudieron afianzar su presencia en el Valle del Itata durante el período de estudio, a pesar de las dificultades geográficas y las hostilidades indígenas. El objetivo es analizar el efecto de las estancias jesuitas en el Valle del Itata entre 1612 y 1697, evaluando cómo la adquisición de tierras fortaleció la estabilidad económica de los jesuitas en la zona y examinar la labor misionera de estos en el Valle del Itata, así como su repercusión en la evangelización de los indígenas.

Para este análisis se recurrió a una metodología centrada en la revisión de literatura pertinente, vinculada con la dinámica económica y misional en el Valle del Itata. Se seleccionaron variadas fuentes, enfatizando en documentos primarios, como crónicas, Colección de Historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional, cartas sobre la situación de la frontera de Arauco y fondos jesuitas. Estas fuentes posibilitaron una evaluación del avance económico y misional en el área seleccionada. El análisis de los datos se efectuó mediante un enfoque interpretativo, aplicando un estudio de casos. La metodología incluyó etapas definidas: identificación de las estancias jesuitas; método de adquisición de dichas estancias por parte de los jesuitas, abarcando donaciones y compras; localización geográfica y extensión de cada estancia; y examen de los métodos productivos empleados por los jesuitas, determinando si se alinearon con las prácticas de los encomenderos del período.

Este enfoque metodológico facilitó la evaluación de categorías pertinentes, que abordaron aspectos tales como (a) la interacción entre españoles e indígenas; (b) el impacto socioeconómico de las estancias jesuitas; y (c) las labores misionales y de evangelización. Mediante este método se pudo responder efectivamente a la hipótesis y objetivos de investigación propuestos, así como a las interrogantes formuladas.

La interacción entre españoles e indígenas

El incesante conflicto del XVI culminó en la demarcación de una frontera en el río Biobío durante el siglo siguiente. Esta delimitación estipulada que los indígenas se mantuvieran al sur y los españoles se abstuvieran de atravesarla (Goicovich, 2007; Sánchez, 2015). No obstante, la mera presencia de esta barrera territorial no fue suficiente para apaciguar las tensiones, y los enfrentamientos entre ambas facciones persistieron.

El curso de la guerra de Arauco se fragmentó en varias fases, cada una distinguida por sus propias políticas y maniobras militares, reflejando los continuos esfuerzos españoles para subyugar a las poblaciones indígenas. Dichas fases incluyeron: la guerra ofensiva (1601-1612), la guerra defensiva (1612-1625) (Gaune, 2012; Díaz y Gaune, 2014) y la vida fronteriza (Villalobos, 1982; Bechis, 1994). Estos períodos no solo significaron distintos enfoques en la interacción entre españoles e indígenas, sino que también influenciaron profundamente el desarrollo socio-político de la región.

La fase ofensiva se inauguró tras el revés en Curalaba, destacándose por la administración del gobernador Alonso de Ribera, quien llevó a cabo reformas trascendentales en el modus operandi militar, estableciendo por vez primera un ejército regular en sustitución de las milicias transitorias compuestas por encomenderos. Su estrategia se centró en la ocupación progresiva de tierras indígenas para fortificar la zona limítrofe (Villalobos, 1995; Venegas, 2014).

Para sostener esta maquinaria militar permanente, se instauró el Real Situado, sistema financiero que implicaba la transferencia de fondos de la Corona española al Virreinato del Perú, destinados específicamente para sufragar los salarios y provisiones de las tropas. Según Daniel Stewart (2015), estos recursos también tuvieron un impacto significativo en la economía local, ya que se destinaban a la adquisición de bienes y servicios provenientes de las haciendas y estancias ubicadas al norte de la frontera.

Paralelamente, en 1604, tras un intenso debate entre los poderes políticos y eclesiásticos, se promulgó una legislación polémica: la esclavitud legal de los indígenas sublevados. Una vez aprehendidos, se les vendía a los propietarios de estancias en el norte, con la expectativa de que este castigo disuadiera a los resistentes. Contrario a las expectativas, esta medida no consiguió la sumisión indígena, no facilitó la incursión militar en sus territorios.

La estrategia ofensiva tuvo como consecuencias un incremento notorio en la violencia de ambos lados. Los españoles llevaron a cabo incursiones continuas en territorio indígena, buscando esclavos y provisiones, mientras que los indígenas contraatacaban los puestos fronterizos españoles para hacerse con metales y otro despojos de guerra. Esta dinámica convirtió la guerra en una empresa rentable para ambas partes (Stewart, 2015).

No obstante, este ciclo de violencia se interrumpió con la introducción de una estrategia alterna, promovida por el padre Luis de Valdivia. La guerra defensiva tenía como meta someter a los indígenas mediante el convencimiento y método no violentos, doctrina en línea con los principios de Bartolomé de las Casas.

En 1604, Luis de Valdivia defendía la postura de que resultaba ilegítimo emprender la guerra con el fin de subyugar políticamente a los indígenas y convertirlos al catolicismo. Sostenía que los indígenas eran legítimos propietarios de sus tierras y poseedores de su libertad, y que solamente mediante su consentimiento expreso podrían aceptar la soberanía española y abrazar el bautismo (Díaz y Gaune, 2014). Este planteamiento confería al padre Valdivia una influencia considerable, superando incluso al gobernador de la región (Hanisch, 1972; Valdés, 1980; Sottorff, 2014).

De acuerdo con José Manuel Díaz Blanco y Rafael Gaune Corradi (2014), las medidas que el padre Valdivia propuso desde 1612 con la instauración de la guerra defensiva contemplaban el mantenimiento de la frontera en el río Biobío y la autorización exclusiva a los sacerdotes para cruzarla con propósitos misioneros. El ejército debía limitarse a operaciones defensivas, estaba prohibido el ataque a territorios indígenas. Además, se destacaba la importancia de abolir la encomienda y la esclavitud de los rebeldes, mostrando así a los indígenas las ventajas de integrarse al sistema español (Góngora, 1970; Hanisch, 1972).

Desafortunadamente, esta tentativa de pacificación y coexistencia se desmoronó rápidamente. Los primeros misioneros que cruzaron la frontera fueron asesinados, los españoles no cesaron en su búsqueda de esclavos, y los indígenas mostraron una resolución inquebrantable en preservar sus tradiciones y resistir la dominación.

La ausencia de una estrategia coherente de parte de la Corona de los Habsburgo respecto a sus fronteras americanas implicaba una significativa dependencia hacia los habitantes de regiones distantes como Chile para la construcción de sus propias estructuras políticas y culturales (Gascón, 2011; Nacuzzi, 2014). Tanto los colonos españoles como los indígenas y las autoridades locales no estaban interesados en que concluyera la guerra de Arauco, ya que encontraban beneficios recíprocos en el intercambio de bienes y el saqueo de recursos.

Además, las autoridades españolas recurrían a parlamentos, como el de Quillín en 1641, como foros de diálogos entre el gobernador y los caciques, con el objetivo de establecer términos de paz, efectuar intercambios de prisioneros y consensuar estrategias que fomentaran una mejor coexistencia entre las dos culturas (Zavala, 2015). De hecho, la guerra de Arauco se caracterizó más por el comercio y la negociación que por enfrentamiento bélicos (Villalobos, 1982). Sin la persistente amenaza que representaba esta guerra, los españoles habrían perdido el sustento financiero proporcionado por el virrey, mientras que los araucanos se habrían visto despojados del ciclo de obsequios y comercio, esencial para su estabilidad política y economía (Ortiz, 2015).

Tras la rebelión de 1655, los choques entre los grupos indígenas y españoles empezaron a decaer, tanto en frecuencia como en virulencia. Este cambio fue consolidado con una Real Cédula a finales del siglo XVII que abolió la esclavitud indígena, lo cual llevó a una reducción drástica de la conflictividad en la región.

La interacción en la frontera se inició como una guerra de conquista, con ambos bandos intentando subyugar al otro. Sin embargo, al alcanzar un equilibrio de poder, tanto españoles como indígenas optaron por mantener el conflicto de la guerra de Arauco durante gran parte del siglo XVII, convirtiéndolo en una confrontación perenne. Para los españoles, la eliminación de la frontera a través de la colonización habría sido estrategias más efectivas, pero carecían tanto de la voluntad como de los recursos necesarios para emprender una colonización extensiva al sur del Biobío. Aunque había presencia jesuita y franciscana en la región durante el siglo XVII, sus actividades se circunscribían a misiones esporádicas que partían de los mayores asentamientos españoles.

El impacto socioeconómico de las estancias jesuitas

Antes de 1612, las ciudades de Concepción y Chillán atravesaron una fase de profunda crisis económica y espiritual, agravada por los estragos continuos de la guerra. No obstante, este panorama empezó a transformarse en 1605 con la llegada de los jesuitas a Concepción. Desde ese momento ambas ciudades se convirtieron en pilares fundamentales en la táctica de la guerra defensiva (Díaz, 2011). El padre Luis de Valdivia identificó la posición estratégica de Concepción como un baluarte crucial en la protección de la frontera. Su emplazamiento no solo facilitaba el despliegue de oficiales en el Valle del Itata, sino también promovía una red de conectividad a lo largo del territorio fronterizo, aspectos vitales para la misión evangelizadora y el estímulo de la producción agrícola y ganadera (Vergara, 1938; Góngora, 1960; Hanisch, 1972; Pacheco, 2003).

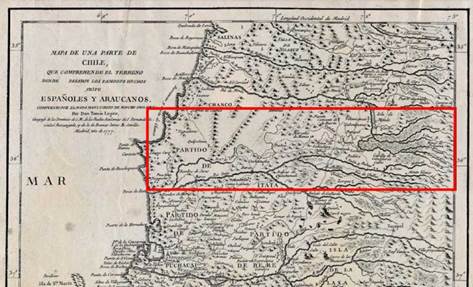

Fuente: Tomás López (1777). Mapa de una parte de Chile, que comprende el terreno donde ocurrieron los famosos hechos entre españoles y araucanos.

Figura 2 Valle del Itata

En la figura 2 evidencia la extensión del Valle del Itata, enfatizando su importancia estratégica como conexión vital entre zonas norte y sur, y como un espacio moldeado por complejas interacciones sociales. Este valle, beneficiado por un clima mediterráneo, fue clave para la subsistencia de pueblos originarios agro-alfareros como picunches, chiquillanes, y pehuenches (Orellana, 1992), que establecieron asentamientos y prosperaron gracias a la caza y la pesca.

La flora y la fauna autóctonas del valle incluían canelos, avellanos, boldos, robles, así como zorros, pumas y una diversidad de aves, congregándose alrededor del río Cholguán, que fluye desde los Andes. Con la llegada de los españoles, el paisaje agrícola se transformó mediante la introducción de trigo, legumbres, árboles frutales y ganado (Bibar, 1558 (1966); Góngora y Marmolejo, 1862). Estos cambios no solo enriquecieron la dieta alimenticia de la región, sino también introdujeron prácticas agrícolas y de pastoreo, ofreciendo nuevas posibilidades económicas y modificando significativamente el modo de vida indígena, especialmente con la incorporación del caballo para transporte y combate (Carta de Alonso de Ribera a su majestad, 18 de septiembre de 1605). En este entramado, las estancias emergieron como componente esencial para garantizar el suministro tanto para el ejército como para las ciudades del norte.

De acuerdo con las normativas de los jesuitas, establecieron la condición de que cualquier institución que fundaran debía ser financieramente autosustentable. Esto implicaba que cada residencia, colegio, estancias, hacienda o misión debía contar con los recursos para sostenibilidad económica (Chevalier, 1950; Cushner, 1983; Stewart, 2015; Page, 2019a). Bajo este prisma, Concepción y Chillán, situada en la frontera, se erigieron como ejes centrales en la estrategia de Valdivia y los jesuitas para confrontar la guerra de Arauco, a la vez que impulsaron su obra evangelizadora en la zona (Díaz, 2011). La posición privilegiada de Concepción, reforzada por la instauración del Colegio San Francisco Javier en 1614, no solo propició el florecimiento social, particularmente durante los eventos religiosos de mayor envergadura, sino que también se tornó determinante en la administración económica de las estancias (Contreras, 2014). Estos desarrollos resaltan la intricada relación entre los objetivos militares, religiosos y económicos en la gestión territorial y la resistencia en la época colonia.

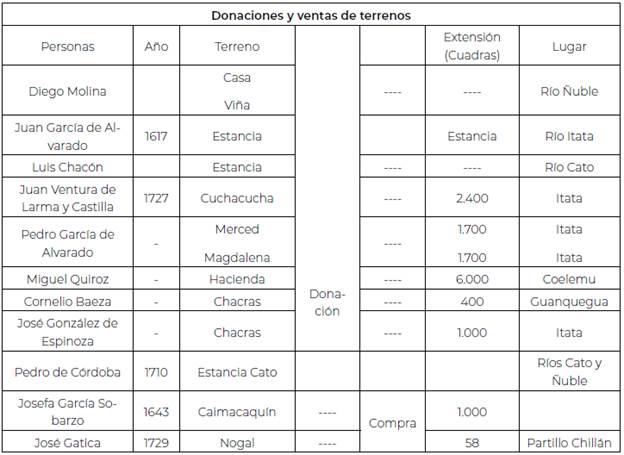

Tabla 1 Donaciones y venta de terrenos entregadas a los jesuitas en el Valle del Itata Donaciones y ventas de terrenos

Fuente: Olivares (1875); Barros (1872); Sánchez (2009); Archivo Histórico Nacional Santiago. Fondo Jesuita, en adelante (ANHS. FJ), vol. 26, foja 65, 1788; ANHS. FJ, vol. 63, foja, 156, 1772.

A pesar del declive de la guerra defensiva hacia 1625 y el profundó impacto que tuvo en el Valle del Itata, que sostuvo la complejidad de las relaciones sociales y agudizó los retos a los que se enfrentaron los encomenderos debido a la continua beligerancia y las contiendas por el territorio (Barros Arana, 1872), el espíritu de generosidad no flaqueó. Soldados, oficiales y residentes donaron y vendieron tierras a los jesuitas en el Valle del Itata (Reyes, 1991), como se detalla en la tabla 1. Estas contribuciones fueron cruciales para apoyar la misión jesuita en la extensa área entre los ríos Maule e Itata y satisfacer la necesidad de los ciudadanos de Chillán de tener sacerdotes dedicados a su cuidado espiritual (ANHS. FJ. Vol. 63, foja 156, 1772).

A través de estas adquisiciones y donativos, los jesuitas de Concepción lograron acumular un impresionante portafolio de propiedades, esenciales para sostener el Colegio de Concepción. Esto, a su vez, propicio un crecimiento en el número de miembros de la orden y su posterior expansión a zonas como Arauco, Yumbel, Rere y Chillán. Por ejemplo, en Chillán, el capitán Diego de Molina ofreció su casa, una viña, un molino y algunas tierras, mientras que el padre Luis Chacón aseguró un título de tierras cera del río Cato, lo cual facilitó la presencia de jesuitas en la zona (Olivares, 1875).

No obstante, este período de cooperación y apoyo a la labor evangelizadora de los jesuitas en el Valle del Itata se truncó abruptamente con el levantamiento de 1655. La sublevación ocasionó la devastación y despoblamiento de Chillán, forzando a sus habitantes a buscar refugio cerca del río Maule (Muñoz, 1921; Cartes y Arria-gada, 2008). Allí encontraron acogida gracias a la mediación del padre Nicolás Mascardi. Este episodio resalta la fragilidad de la paz en la región y el papel central que desempeñaron los jesuitas en la mediación de conflictos y la provisión de alivio espiritual y material en tiempos de crisis.

Según Marco Reyes (2009), en 1664, Chillán fue objeto de una segunda fundación de Chillán, liderada por el gobernador Ángel de Peredo. Este acto significativo posibilitó la restauración de estructuras civiles y religiosas previamente arrasadas por los indígenas. Esta revitalización jugó un papel crucial en la acogida de los jesuitas al Valle del Itata, y dio inicio a una fase de actividades económicas y misioneras impulsadas por esta orden religiosa (Mellafe, 1981).

Un hito fundamental en este desarrollo fue la fundación del Colegio de Naturales de Chillán en 1697 (Muñoz, 1921; Contreras, 2014; Leal y Moreno, 2018), institución que se convirtió en un agente clave en la administración de las estancias locales. Entre estas estancias se destacan nombres como Cuchacucha, La Magdalena, El Torreón, Guanquegua, Caimacaquin, todas situadas en el partido de Itata. Además, en el partido de Chillán se encontraban estancias prominentes como Cato y El Nogal. Estos establecimientos marcaron un período importante en la gestión y organización territorial y económica de la región.

Fuente: López (1777, citado en Parada, 2023).

Figura 3 Ubicación de las estancias jesuitas en el valle del Itata

Los partidos de Itata y Chillán estaban bajo la jurisdicción del Obispado de Concepción. Según Raúl Sánchez (2009), las estancias de la región contaban con una eficiente estructura administrativa, liderada por padres procuradores. Estos religiosos tenían la responsabilidad, ante el general de la Compañía, de asegurar una gestión adecuada de los activos. Cabe destacar que cada hacienda y estancia gozaba de autonomía en asuntos temporales, como señalan Valdés (1980); Bravo, (2008); Sottorff, (2014). Esta independencia facilitaba la comercialización de excedentes productivos tanto en el mercado local como en el internacional.

En el contexto específico de las estancias del Valle del Itata predominaba un modelo de expansión extensiva. Existían vastos potreros dedicados al engorde de animales y terrenos amplios destinados al cultivo de trigo, así como huertos y grandes áreas de barbecho.

Las estancias, por su parte, se especializaban en productos específicos. Mientras algunas se centraban en la crianza de ganado, otras se inclinaban hacia las actividades vitivinícolas. Esta especialización resultó crucial para el suministro de trigo, harina, vinos y productos ganaderos, no solo para el consumo interno sino también para el mercado peruano (Barros Arana, 1872; Castro, 2020).

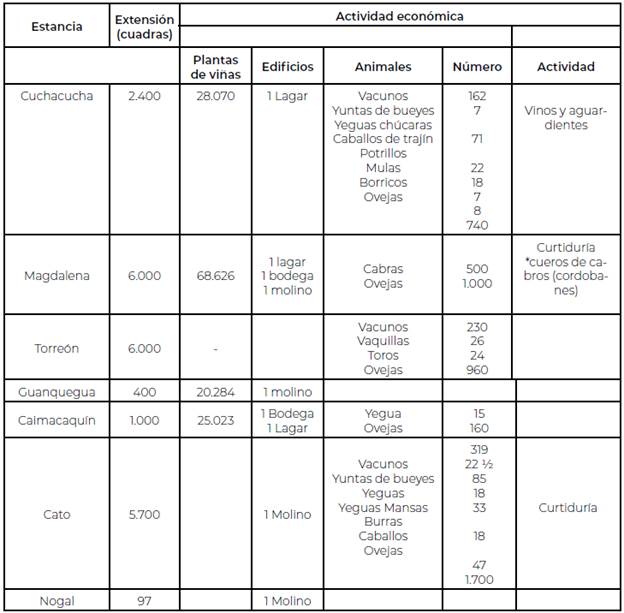

Tabla 2 Actividad económica de las estancias jesuitas

Fuentes: ANHS. FJ, vol. 63, foja 155, 1771; vol. 39, foja 163; vol. 39, foja 1163; vol. 32, foja 7; Olivares (1875); Sánchez (2009).

Los jesuitas, pese a enfrentarse a desafíos significativos como caminos intransitables, un mercado interno estancado y un control territorial fluctuante, no se desanimaron. Al contrario, estos retos los motivaron a lanzarse a impresionantes iniciativas: lograron hacerse con tierras para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, maximizaron la utilizaron de recursos hídricos, importaron y crearon herramientas agrícolas y pusieron en práctica métodos de cultivo tanto de regadío como de secano (Vergara, 1938).

Aunque estas actividades comerciales generaron ganancias notables, estas no se canalizaron hacia la creación de industrias de envergadura o la expansión de rutas comerciales de amplio alcance. Preferentemente, los ingresos se emplearon en la adquisición de más estancias y en la expansión de propiedades en áreas urbanas y rurales (Chevalier, 1950). Esta táctica resultó en el surgimiento de un tejido económico que estimuló el crecimiento en el Valle del Itata desde finales del siglo XVII hasta mitad del XVIII.

Se atribuye el avance de las estancias jesuitas a la adopción de mejoras europeas, como la introducción de semillas selectas, la expansión del ganado y la utilización de instrumentos de labranzas avanzados. Un caso destacado fue la estancia Cuchacucha, conocida por su significativa producción vitivinícola, con un total de 28 070 plantas de vid. Tanto Cuchacucha como La Magdalena operaban un servicio de transporte fluvial mediante balsas en el río Itata, lo que facilitaba la distribución de sus bienes (ANHS. FJ, vol. 28, foja 68).

En lo que respecta a Chillán, el enfoque comercial se centraba en la cría intensiva de ganado y caballos, estos últimos esenciales para el transporte. Se criaban también grandes rebaños de cabras para extraer sebo y cueros, y ovejas cuya lana de calidad se destinaba a la confección de variados productos textiles en la mayoría de los hogares provinciales (Carvallo Goyeneche, 1876).

Pero las actividades de las estancias no se circunscribían únicamente a la ganadería. En la estancia de La Magdalena se estableció un sistema de procesamiento que posibilitaba la producción de cueros finos, específicamente cordobanes, que encontraban mercado hasta el Perú (Barros Arana, 1872). Esta misma estancia estaba equipada con instalaciones para la vinificación y almacenaje de vino (Olivares, 1875).

Estancias como La Magdalena, Caimacaquín, El Torreón, El Nogal y Cato tenían plantaciones extensivas, cuya producción se destinaba a la exportación. Además, el cultivo de viñedos en lugares como Cuchacucha y Guanquegua permitía la elaboración de bebidas alcohólicas, incluyendo distintos tipos de vinos y aguardiente, para el consumo interno y exportación (Barros Arana, 1872).

Los jesuitas tuvieron una influencia significativa en la economía regional de Chile, destacándose por su especialización productiva y su activa participación en el comercio de productos agrícolas, manufacturados y herramientas.

Entre sus diversas inversiones, las estancias jesuitas se enfocaron particularmente en la vinicultura, produciendo dos variedades principales: moscateles y vinos comunes. Jorge Gilbert Ceballos (2014) señala que los complejos agrícolas jesuitas en el Obispado de Concepción eran particularmente prominentes en la industria vitivinícola, logrando vinos de una calidad superior en comparación con otros producidos en el reino.

El comercio de estos productos vitivinícolas tenía lugar principalmente a lo largo de la frontera del Biobío (Vergara, 1938), abarcando asentamientos militares, núcleos urbanos y comunidades indígenas, así como suministrando a embarcaciones en necesidad de provisiones. En Concepción, los jesuitas operaban cuatro pulperías, en las cuales comercializaban productos derivados de sus actividades agrícolas, ganaderas y vitivinícolas, todos obtenidos de sus propias haciendas y estancias (Grez, 2015).

En un esfuerzo por diversificar y optimizar la producción, las estancias Cato y El Nogal construyeron molinos que luego eran arrendados a residentes de las áreas de Itata y Chillán, impulsando así la producción de legumbres y cereales (Archivo Jesuita, vol. 32, foja 7).

La red que interconectaba las propiedades agrícolas jesuitas fue fundamental para potenciar la eficiencia de la producción ganadera. Del ganado vacuno se derivaban productos como charqui, cueros para suelas, sebo y cordobanes, estos últimos utilizados en la confección de zapatos. En cuanto a los ovinos, se proporcionaban carne fresca, grasa y más sebo (Pacheco, 2003; Menadier, 2012).

Las labores misionales y de evangelización

La relación entre la administración de las estancias jesuitas y la evangelización (Page, 2021a) de los indígenas en torno al Colegio Naturales de Chillán (O'Neill y Domínguez, 2001; Leal y Moreno, 2018) es compleja y multifacética, e involucra aspectos de gestión territorial, educación cultural y religiosa (Rosales, 1969; Rondón, 1997; Page, 2021b), así como la política de la época colonial (Astrain, 1912; Muñoz, 1921).

Según Cristian Leal y Rodrigo Moreno (2018), el Colegio de Naturales de Chillán, fue una iniciativa promovida por el padre José González de la Rivera y Moncada; representaba un esfuerzo estratégico para establecer un punto de contacto educativo y cultural con los caciques indígenas. La Real Cédula del 11 de mayo de 1697 fue fundamental, ya que instruía a los jesuitas no solo a evangelizar, sino también a respetar los derechos y autonomía de los indígenas. Esta cédula protegía los territorios indígenas, prohibiendo la confiscación de tierras y respetando la autoridad de los caciques, incluyendo la administración de la mano de obra (Parada, 2020). Sin embargo, en 1723 debido a la sublevación indígena, el Colegio de Naturales fue reubicado en Santiago, y en 1786 la institución regresa a Chillán bajo la administración de los franciscanos.

La fundación del Colegio en Chillán tenía como un propósito dual: educar a los hijos de los caciques e integrarlos a la doctrina cristiana y los modos de vida españoles, mientras se mantenía un respeto fundamental por sus tradiciones y derechos. Esta educación tenía como objetivo la creación de un entendimiento mutuo y una integración pacífica, facilitando así la cristianización y pacificación de los territorios (Muñoz, 1921; Leal y Moreno, 2018).

Chillán fue seleccionado por su ubicación estratégica, lo suficientemente cerca de los territorios indígenas para facilitar el contacto, pero lo suficientemente lejos de los fuertes militares y las influencias potencialmente negativas de los asentamientos españoles. Esto tenía la intención de proteger a los alumnos indígenas de los malos ejemplos y de la posibilidad de ser utilizados como rehenes en caso de conflictos. Además, esta distancia buscaba preservar la pureza de la enseñanza religiosa y cultural que se impartía en el colegio (Acta de la sesión de la junta de misiones en que se fundó provisionalmente el colegio de caciques de Chillán en 1699).

Las estancias administradas por los jesuitas, incluida la estancia El Nogal, eran más que centros de producción agrícola y ganadera; eran puntos de encuentro cultural y económico. A través de la administración eficiente y el trabajo en las estancias, los jesuitas demostraron prácticas agrícolas avanzadas y modelos de gestión comunitaria, que eran beneficiosos tanto para los indígenas como para los españoles. Además, promovían la autosuficiencia y el intercambio económico justo, aspectos claves para una coexistencia pacífica.

Conclusión

En el fragor de los persistentes levantamientos indígenas, la resistencia cultural y territorial ilustraba la complejidad de la frontera como un epicentro de tensión ininterrumpida. En este escenario, Concepción y Chillán emergieron como centros neurálgicos durante la guerra de Arauco, encarnando no solo una función defensiva, sino también convirtiéndose en ejes de la evangelización. A pesar de su valor estratégico y su notable contribución al entramado socioeconómico de la región, no se libraron de los desafíos y adversidades de su era, aspecto puntuado drásticamente por los eventos del levantamiento de 1655, que desestabilizaron la región del Valle del Itata.

Paralelamente, las estancias del Valle del Itata, bajo la administración del Colegio de Naturales de Chillán, se destacaron como fuerzas vitales en el paisaje económico regional y en la expansión de la Compañía de Jesús. Las estancias entre Cucha-cucha, La Magdalena, El Torreón, Guanquegua, Caimacaquin, Cato, La Chacrilla y El Nogal fueron una red de propiedades que ayudaron al desarrollo de la economía local, y un testimonio de su habilidad para tejer una armoniosa interacción con la comunidad local.

Es indispensable, sin embargo, abordar esta historia con una lente crítica. Mientras los jesuitas se erigieron como administradores astutos y mediadores culturales, sus esfuerzos estuvieron incrustados dentro de una agenda colonial más amplia que, en ocasiones, contravenía los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. Las políticas de evangelización y las prácticas administrativas, aunque diseñada para fomentar la integración y el intercambio cultural, no estaban exentas de las asimetrías de poder y las dinámicas coercitivas inherentes al colonialismo.

La travesía histórica del Colegio de Naturales de Chillán y su red de estancia es una que abarca la dualidad de la cooperación y la coacción. Representa un capítulo de esfuerzo concertados para forjar una coexistencia pacífica y fructífera con los indígenas dentro del ámbito colonial, al tiempo que ilustra los conflictos y contradicciones que surgen al navegar por las corrientes del poder colonial y la autodeterminación indígena. Este legado, por lo tanto, insta a una reflexión continua sobre las maneras en que las historias de convergencia cultural deben ser narradas e interpretadas, reconociendo tanto los avances como las tensiones implícitas.