Introducción

Las ruinas de la Villa San Luis de Las Condes -en adelante, Villa San Luis- y del balneario popular Rocas de Santo Domingo -en adelante balneario popular- son dos sitios de memoria chilenos ubicados, respectivamente, en las ciudades de Santiago y Santo Domingo, que se encuentran protegidos patrimonialmente como Monumentos Históricos, conforme a lo dispuesto en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. En la actualidad, ambos espacios se encuentran en procesos de reactivación patrimonial, por medio de diferentes acciones de gestión y puesta en valor, promovidas y agenciadas por el Estado, agrupaciones de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos, y otros grupos de interés relacionados. Sin embargo, los dos son testimonio de una larga historia de despojo y desintegración: han pasado de ser referentes del proyecto socialista del gobierno de Salvador Allende Cossens (1970-1973) a ser sede de horrorosos vejámenes contra la dignidad humana durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990); mientras que, en las últimas tres décadas (1990-actualidad), producto de la acción de fuerzas antrópicas y naturales, el inevitable paso del tiempo, y la ausencia de políticas públicas sólidas, ambos han sucumbido al abandono y deterioro de sus estructuras, convirtiéndose en vestigios materiales de lo que fueron alguna vez en el pasado.

En este marco, las organizaciones defensoras de la memoria histórica de la Villa San Luis y del balneario popular -el Comité de Defensa Villa San Luis, la Fundación Villa San Luis y la Fundación de Desalojados de Villa San Luis, en el primer caso, y la Fundación por la Memoria San Antonio, en el segundo- han promovido la protección patrimonial oficial de las ruinas de ambos espacios, como una forma de evitar su desintegración material total. Esta acción no constituye un hecho aislado, sino que obedece a una estrategia ampliamente utilizada por agrupaciones de derechos humanos (Bustamante 2016) que han visto en la protección jurídica y en los efectos legales que supone la declaratoria de un sitio de memoria como Monumento Histórico, herramienta para impedir su intervención, venta o destrucción1, y para impulsar procesos de gestión que vayan desde su recuperación y conservación hasta la realización de proyectos de memorialización y museificación2. En este sentido, la práctica de proteger patrimonialmente lugares de memoria de los derechos humanos no corresponde a una política pública integral ideada por el Estado de Chile, sino a un conjunto de medidas reactivas -no preventivas- que han ajustado la norma patrimonial vigente -el resguardo material de objetos y edificios sobre la base de valores arquitectónicos y urbanos- a necesidades políticas coyunturales -dadas por la presión ejercida por la sociedad civil para la conservación y preservación material de sitios de memoria por sus valores históricos y sociales-.

Sin embargo, el resguardo jurídico que ofrece la Ley de Monumentos Nacionales no ha resultado ser lo suficientemente sólido para asegurar la preservación efectiva de todos los sitios de memoria declarados, y varios de ellos se han visto enfrentados a procesos de despojo y desintegración material. Si bien se ha consolidado una institucionalidad vinculada a la promoción y resguardo de los derechos hu-manos3, y se han creado unidades relacionadas con estas materias en la orgánica patrimonial del Estado4, no ha sido promovida una política pública sistemática e integral para la patrimonialización de sitios de memoria (Seguel 2018) ni una normativa que regule formalmente su administración. Como consecuencia de ello, las herramientas legales empleadas no han significado necesariamente una gestión y puesta en valor exitosa de los bienes protegidos, ni una actuación eficaz frente a amenazas antrópicas y naturales a su integridad física, o el desarrollo de acciones institucionales de resguardo, intervención y conservación. Al mismo tiempo, los débiles mecanismos de resguardo han favorecido la acción organizada, y, en muchas ocasiones, autogestionada, de las agrupaciones de derechos humanos, la cual ha sido clave en la preservación de algunos sitios, al enfrentar, mediante iniciativas de gestión oportunas, su deterioro progresivo o la desaparición de parte de su infraestructura.

Las declaratorias de los vestigios de la Villa San Luis y del balneario popular como Monumento Histórico no han sido una excepción a lo anterior. Por un lado, en relación con la villa San Luis -originalmente denominada Compañero Ministro Carlos Cortés-, tras haber sido desalojada, vendida, destruida y transformada en un lujoso distrito de edificios en altura, hoy sólo se protegen las ruinas de uno de sus edificios originales -el bloque 14- y sobre la base de ellas se desarrolla un proyecto de memorial y museo que busca poner en valor la memoria histórica del sitio. Por otro lado, respecto del balneario popular, luego de pasar a manos del Ejército, transformarse en un centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura, ser destruido casi completamente, y verse afectado por las condiciones climáticas de la costa central, hoy se encuentra cercado e identificado con una señalética que indica su protección patrimonial y sólo recientemente ha sido restituida su administración al Fisco. Ambos casos son evidencia del uso político-estratégico de la declaración de sitios de memoria como Monumentos Históricos -como una reacción ante la desintegración de su materialidad-; la debilidad de la Ley de Monumentos Nacionales para una protección y gestión patrimonial eficaz e integral; y la vulnerabilidad a la que se expone la integridad material de los sitios de memoria -en su calidad de testimonio físico de los atropellos a la dignidad humana que en ellos fueron cometidos- a pesar de su resguardo legal.

Frente a este adverso escenario, ha sido posible observar la emergencia de proyectos artísticos que, a través del uso de novedosos recursos tecnológicos, han buscado preservar la memoria histórica de la Villa San Luis y del balneario popular. La creación audiovisual Ar Rocas del artista Pepe Rovano y la obra de teatro sonoro Cómo se recuerda un crimen (?) de las dramaturgas Camila Milenka y Cecilia Yáñez surgen como estrategias de activación patrimonial y memorialización a través de los cuales se pretende contrarrestar el abandono y la destrucción de estos recintos. Es en este contexto que en este artículo nos interrogamos sobre las alternativas de activación patrimonial que ofrece el uso de nuevas tecnologías en proyectos artísticos y audiovisuales en los casos de la villa San Luis y el balneario popular. Considerando el alto valor social de los vestigios materiales como puntos de referencia para la transmisión de un relato histórico asociado a estos sitios (Campos 2017; Pinochet y Tobar 2019; Sánchez 2017; Bustamante et al. 2021), nos preguntamos por el papel que desempeñan estas nuevas estrategias de preservación de la memoria histórica, frente a la insuficiencia de la protección legal y al progresivo despojo material, trascendiendo a la dimensión material y objetual de su resguardo como Monumentos Históricos.

Para tales efectos, a través de un estudio historiográfico y antropológico, que combina el análisis de fuentes documentales -actas, oficios, decretos y resoluciones del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y prensa digital-, la realización de entrevistas a actores clave en los procesos de patrimonialización de ambos sitios de memoria, y la observación y registro a partir de un trabajo de campo, esta investigación se desarrolla en función de los siguientes objetivos: (i) caracterizar los procesos de patrimonialización de la Villa San Luis y del balneario popular, promovidos por las organizaciones de derechos humanos y el Estado, en el contexto de un ocultamiento histórico y la ausencia de una política integral de resguardo patrimonial de sitios de memoria; (ii) examinar el modo en que los fenómenos de despojo material de estos recintos han incidido en su desintegración estructural y en una re-valoración que va más allá de su componente objetual y tangible, a través de proyectos de musealización y memorialización gestionados por el Estado y miembros de la sociedad civil; y (iii) describir las nuevas estrategias de activación patrimonial desarrolladas a partir de proyectos artísticos, que incluyen el uso de nuevas tecnologías, enfatizando en su origen, sentidos y motivaciones, y en el trabajo de estos sitios de memoria como monumentos desintegrados. Sobre la base de lo anterior se interrogan las fuentes escritas y orales mencionadas para determinar el modo en que el desarrollo de las iniciativas audiovisuales y teatrales aludidas es manifestación de un giro material del patrimonio, en el que la valoración, gestión y transmisión de este trasciende sus atributos tangibles y su perdurabilidad en el tiempo, trabajándose desde su ausencia, a partir de los vestigios materiales de su pasado y de los vacíos generados por la acción de los seres humanos y la naturaleza.

Monumentos históricos, sitios de memoria y giro material

Esta investigación se funda teórica y conceptualmente en las nociones de Monumento Histórico, sitio de memoria, despojo material, monumento desintegrado y giro material. En su trayectoria, las ruinas de la Villa San Luis y del balneario popular son bienes materiales que, por sus valores históricos y sociales (Beltrán 1977), han sido protegidos por el Estado para su debida conservación (Consejo de Monumentos Nacionales 2019), mediante su declaratoria como Monumentos Históricos5. Con ello, se reconoce oficialmente su calidad de testimonio fidedigno y auténtico de acontecimientos pretéritos (Riegl 1987), mediante un proceso de patrimonialización -selección, protección y conservación formal (Prats 1997)-, por el cual pasan a formar parte del discurso oficial del patrimonio del país (Smith 2006), resultando ser fundamentales para la modelación de la identidad y la memoria colectiva (Bhabha 1990). La categoría ha estado vinculada históricamente al resguardo de materialidades arquitectónicas y artísticas asociadas a lo nacional (García Can-clini 1989), en función de la consolidación de un poder hegemónico (Bourdieu y Passeron 1979) y de un régimen de exclusión de otras identidades alternativas. Sin embargo, durante las últimas décadas, a propósito de un cuestionamiento al discurso estatal, la movilización y demanda de agrupaciones de derechos humanos, y la emergencia de contranarrativas patrimoniales y de nuevas monumen-talidades (Márquez 2019), el uso de la categoría ha debido modificar su sentido original para acoger nuevas formas de patrimonio; entre ellas, sitios, archivos y colecciones documentales de la memoria y los derechos humanos (Seguel 2019). Este cuestionamiento a la visión monolítica del patrimonio tuvo como consecuencia que Unesco ampliara en la segunda mitad del siglo XX el orden conceptual con relación a la concepción de patrimonio cultural, pasando de una visión tradicional a una concepción que reconocía nuevos ámbitos, como son el desarrollo de los pueblos, la diversidad cultural y la conservación del medio ambiente. De esta forma, en 1982, en la Conferencia Mundial sobre políticas culturales de la Comisión de Desarrollo de Unesco, se expresaba que el patrimonio cultural no sólo estaba conformado por los monumentos históricos, sino que constituía una totalidad dinámica y viva de la creación del hombre (Cabeza, 2009). En este contexto, aquello que se estimaba digno de ser patrimonializado y conservado, se expandió, impulsando que lugares indígenas, industriales o de memoria pudieran ser reconocidos institucionalmente como patrimonio.

Con estos elementos, en Chile los sitios de memoria han sido declarados Monumentos Históricos, siendo espacios representativos de las violaciones a los derechos humanos y de la resistencia política a la dictadura. Dicha categoría deviene de la noción de lugar de memoria (Nora 2009), en tanto espacios o territorios que sirven de testimonio tangible de episodios traumáticos del pasado, en los cuales se cristaliza y refugia la memoria colectiva asociada a ellos, y a partir de los cuales se preserva simbólica y funcionalmente los sentidos y significados que les han sido conferidos por diversas agencias sociales (Jelin y Lagland 2003). Su protección como Monumento Histórico supone la incorporación de nuevas monumentalidades -en ocasiones generadoras de disensos políticos (Kisic 2016)- al inventario patrimonial del Estado, en una ampliación y resignificación semántica del sentido original de la categoría; un novedoso giro en las políticas del patrimonio en el cual se acoge la reivindicación de memorias colectivas (Halbwachs 2004), subterráneas (Pollak 2006), subalternas, contrahegemónicas y populares (De La Cadena 1990), que disputan las verdades oficialmente establecidas y relevan pasados e identidades históricas distintas a las instituidas por el discurso oficial (Bustamante 2016). Se trata de patrimonios incómodos (Prats 2005) o contramonumentos (Young 1992), en tanto registros materiales de la violencia política y el terrorismo de Estado (Alegría y Uribe 2014) que han sido protegidos oficialmente en un esfuerzo por responder a las demandas ciudadanas por verdad, justicia y memoria (Seguel 2019), conforme a valores que no se relacionan con el relato histórico tradicional, sino con las consecuencias negativas de las violaciones a los derechos humanos.

Ambos recintos han sido objeto de un despojo material: procesos a través de los cuales se ha usurpado y negado la propiedad o administración legal de los bienes, y se han utilizado para fines distintos a los concebidos originalmente, con una complejidad que no sólo radica en el daño físico o material provocado -en este caso, a los pobladores desalojados de la Villa San Luis, a los usuarios originales del balneario popular Rocas de Santo Domingo, y a las personas que fueron detenidas y torturadas en este último-, sino también en el quiebre de las relaciones afectivas y simbólicas de las personas con los lugares (Arias y Caicedo 2017), en contextos determinados por la desigualdad social y la precarización (Butler y Athanasiou 2018). En sintonía con ello, se observa una significancia simbólica que no pasa sólo por lo construido, sino también por las formas de habitar el mundo que se encuentran implícitas en la existencia del bien, en su constante transformación material (Paterman 2014), que implica tanto su conservación como su desintegración. Los casos citados en el presente estudio son sintomáticos de un giro material del patrimonio (Burkey 2019), en el cual se abandona la perspectiva tradicional que consagra la autenticidad y la integridad como principios rectores de la conservación patrimonial, y se trabaja sobre la base de monumentos desintegrados - sitios que han sido destruidos de manera progresiva e intencionada, en contextos donde la protección oficial ha cedido al régimen neoliberal y al interés privado-, tanto a partir de sus huellas -en su calidad de escombros con sentido y significado, portadores de temporalidades y pasados históricos (Da Silva 2016; Gordillo 2018)- y como de sus ausencias -en los vacíos, en la incompletitud y en el pasado espectral que se esconde en las materialidades destruidas (Kleinberg 2021).

Batallas patrimoniales por la conservación de la memoria: entre la patrimonialización y el despojo material

VILLA SAN LUIS DE LAS CONDES

La Villa San Luis de Las Condes fue un conjunto de departamentos sociales, emplazado en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de la ciudad de Santiago, e inaugurado en 1971 por el gobierno de la Unidad Popular, a fin de dar solución habitacional a familias de campamentos y poblaciones (Chiara y Pulgar 2008) y, con ello, promover la superación de la segregación urbana en términos socioeconómicos (Lawner 2007). Entre 1976 y 1980, la dictadura desalojó y trasladó a sus habitantes a la periferia santiaguina, entregando sus viviendas al Ejército, quienes, a partir de los años noventa, de manera progresiva y fraudulenta, los vendieron a empresas constructoras e inmobiliarias que han transformado completamente el sector, por medio de la destrucción de los inmuebles originales y la construcción de modernos edificios en altura (Allende y Olave 2018). Los últimos vestigios de la villa -los derruidos bloques 14 y 15 del lote 18-A1, ubicados en un área de 4329 m2, en la esquina de calle Urano y avenida Presidente Riesco- fueron declarados Monumento Histórico el 2017 (Ministerio de Educación 2017). Sin embargo, producto de las presiones ejercidas por la empresa propietaria del predio, Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco S.A., y las negociaciones oficiales y extraoficiales sostenidas por esta con las y los pobladores organizados, el polígono de protección del monumento fue reducido a 1000 m2 -quedando legalmente resguardado sólo el bloque 14- (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2021), con el compromiso de recuperar el sitio a través de la creación de un museo y memorial (Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales 2020).

La patrimonialización del bien fue precedida por una historia de despojo y destrucción material. En 1975, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó a la Junta de Vecinos de San Luis que los departamentos debían ser desocupados, pues habían sido transferidos al Comando de Bienestar del Ejército. Sobre la base de ello, entre 1976 y 1980, los pobladores fueron víctimas de un violento, sistemático e injustificado proceso de desalojo, en el cual se les obligó a abandonar sus viviendas y se les forzó a trasladarse a otros puntos de la periferia santiaguina (Lawner y Díaz 2017), en uno de los episodios más crueles e invisibilizados de la represión ejercida por la dictadura. Sin embargo, el traspaso no tenía un sustento jurídico, por lo que, en 1989, los inmuebles fueron transferidos al Ministerio de Bienes Nacionales, y este, en 1991, destinó su propiedad oficialmente al Ejército (Ministerio de Educación 2017). Una vez traspasados legalmente, los inmuebles pasaron a formar parte del Patrimonio de Afectación Fiscal del Comando de Apoyo Administrativo de la institución, unidad que, en 1996, inició un fraudulento proceso de venta de gran parte del conjunto habitacional a la empresa inmobiliaria Parque San Luis S.A. por la suma de 98 millones de dólares (Romero y Santibáñez 2022). En las siguientes décadas, a pesar de la resistencia inicial de las y los expobladores, de la judicialización del caso y de la paralización temporal de las obras del proyecto (Allende y Olave 2018), la empresa pagó una indemnización de 590 millones de pesos chilenos (Lawner 2007), y con ello pudo dar curso a la demolición de los bloques de la villa y a la construcción de Nueva Las Condes, un renovado complejo urbano de oficinas y viviendas de "alto estándar" (Chiara y Pulgar 2008). Asimismo, entre 2008 y 2013, tras múltiples negociaciones, presiones y amenazas (Lawner y Díaz 2017), las y los últimos pobladores vendieron sus departamentos a la Inmobiliaria Lote 18 por sumas de dinero que superaron los 100 millones de pesos chilenos (Allende y Olave 2018).

Sin embargo, frente a la eventual destrucción y transformación de los últimos bloques en pie -correspondientes a los números 14, 15, 16 y 17-, las y los expobladores organizados, acompañados de destacados profesionales vinculados a la memoria histórica de la villa, como el arquitecto Miguel Lawner -exdirector de la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), organismo clave en la construcción del conjunto-, solicitaron la protección oficial del sector, en un intento por preservar los últimos testimonios materiales del proyecto original y de su historia de despojo y destrucción. La solicitud fue aprobada parcialmente por el CMN, y los bloques 14 y 15 fueron declarados Monumento Histórico por sus valores de memoria histórica y de historia de la arquitectura y el urbanismo (Ministerio de Educación 2017). Pero la acción generó el inmediato rechazo de la empresa Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco S.A., que intentó infructuosamente dejar sin efecto la declaración, mediante la presentación de un recurso de protección, argumentando el mal estado de los edificios y la imposibilidad de su resguardo efectivo. El fallo de la corte fue desfavorable, pero tras una serie de negociaciones con la Fundación Villa San Luis -continuadora de la labor del Comité de Defensa-, la empresa consiguió (1) la aprobación de una propuesta de intervención y la suscripción de un convenio marco con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para ejecutar una demolición controlada del bloque 14 y crear un museo sobre sus cimientos (Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales 2020), y (2) la reducción del polígono de protección a 1000 m2, desafectando parcialmente el Monumento Histórico (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2020).

La desafectación parcial y destrucción del bloque 15, y la transformación del 14, cierran un ciclo de diversos intentos por rescatar, proteger y poner en valor como sitio de memoria los últimos vestigios de la villa. Sus ruinas son evidencia material y simbólica de la represión dictatorial, y su casi total desaparición, junto con demostrar la inexistencia de una política integral de conservación de sitios de memoria, manifiesta la prevalencia de la inversión privada frente a un régimen de protección patrimonial carente de herramientas suficientes para desarrollar una acción eficaz. El Estado, por medio del Consejo de Monumentos Nacionales y otros organismos vinculados al resguardo de la memoria histórica, surgen como agentes mediadores, casi pasivos, frente a situaciones controversiales, demostrando señales de debilidad en la protección efectiva del patrimonio de los derechos humanos. En este sentido, se observa que la memoria de las violaciones a los derechos humanos ha tendido a ceder ante las implacables manifestaciones del neoliberalismo económico, y que, a final de cuentas, la batalla patrimonial entre quienes defienden la conservación material de la memoria histórica de estos sitios y quienes apuestan por la transformación urbana ha sido situada en una lógica de antagonismos según la cual la preservación de los sitios, en su calidad de ruinas, es observada como un obstáculo para la modernización y el progreso de la ciudad. Así, el despojo material no sólo comprende el daño moral provocado por el desalojo forzoso de los legítimos habitantes de la villa, sino también su destrucción física y simbólica, en la cual lo tangible y lo representacional de los vestigios, así como la ausencia de lo destruido, cobra especial valor al momento de proteger y activar patrimonialmente el lugar.

Ex centro de detención y tortura en balneario popular Rocas de Santo Domingo

Ruinas de los pilares de lo que alguna vez fueron largas y angostas edificaciones. Arbustos, maleza y basura en diferentes rincones del terreno. Una loza de cerámica destruida por la fuerza de las marejadas, con parte de su estructura hundiéndose en la arena frente al mar. Así luce actualmente el sitio de memoria ex centro de detención en balneario popular Rocas de Santo Domingo, que si bien fue declarado Monumento Histórico por medio del Decreto Supremo N° 337 (Ministerio de Educación, 2015), la destrucción y despojo material han caracterizado su proceso de patrimonialización. A pesar del esfuerzo de la Fundación por la Memoria San Antonio por mantener la limpieza y poner en valor las memorias del recinto, frente a las amenazas naturales y antrópicas y el abandono de las autoridades, el deterioro material es cada vez más visible, corriendo el riesgo de que el paso del tiempo haga desaparecer los últimos vestigios de este monumento.

Inaugurado en 1971, el balneario popular Rocas de Santo Domingo -originalmente denominado villa de Turismo Carlos Cortés- corresponde a uno de los 16 balnearios populares administrados por la Central Única de Trabajadores (CUT), proyectados en el marco de la medida n° 29 "Turismo Popular y Educación Física" del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Bajo la consigna del derecho al descanso de las clases populares, se construyó este conjunto de 6 cabañas a la orilla de la playa de Marbella en la comuna de Santo Domingo, acompañadas de baños, bodegas y un comedor y cocina colectiva (El Ciudadano, 2016). El conjunto alcanzó a ser utilizado en dos periodos de veraneo, hasta que en 1973, luego del golpe cívico militar, fue convertido en un centro de detención y tortura clandestino de la DINA, principal organismo represivo de los primeros años de la dictadura, siendo utilizado como campo de adiestramiento para su personal. Operando en coordinación con el Campamento de Prisioneros N° 2 y el centro de tortura instalado en el Casino de Oficiales del Regimiento Tejas Verdes, funcionó como punto de instrucción de funcionarios de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública como agentes represivos. Según el relato de Ana Becerra, presidenta de la Fundación por la Memoria San Antonio y sobreviviente del recinto, una vez la DINA se desplegó a lo largo y ancho de Chile, el lugar permaneció bajo su poder para ser utilizado simultáneamente como centro de veraneo para las familias de los funcionarios de inteligencia y centro de detención clandestino (Ana Becerra, 2022). Tras la disolución de la DINA, en 1977, la propiedad del espacio fue transferida a la Central Nacional de Informaciones (en adelante CNI) y, luego, en 1990, al Ejército de Chile. A pesar de estar consignado por la Comisión Valech (2003) como centro de detención, no existe un registro oficial de la cantidad de prisioneros que pasaron por este lugar.

En este escenario, el 11 de septiembre del 2013 se realizó el lanzamiento de la obra del periodista Javier Rebolledo, El Despertar de los Cuervos, testimonio del campamento de prisioneros de Tejas Verdes y "La Escuela de la DINA" instalada en el balneario popular Rocas de Santo Domingo, otorgándole por primera vez visibilidad pública a este recinto, y según Isabel Soiza -miembro fundador de la Fundación por la Memoria San Antonio-, hito fundamental que provocaría los hechos que ocurrirían a continuación (2021).

El 29 de noviembre de 2013, por mandato de la Municipalidad de Santo Domingo, y justificando su acción por una supuesta plaga de ratones, las instalaciones del balneario popular fueron casi completamente demolidas ( El Mostrador, 2013). Tras la destrucción del recinto, representantes de la fundación, junto a Miguel Lawner y el mismo Javier Rebolledo, solicitaron al CMN declarar este espacio como Monumento Histórico. El CMN, en sesión del 12 de noviembre de 2014, aprobó la declaratoria, siendo declarado Monumento Histórico bajo el Decreto Supremo N° 337 el 14 de agosto de 2015 (Ministerio de Educación, 2015). Desde su declaratoria, la Fundación por la Memoria San Antonio ha promovido y perseverado en la realización de diversas iniciativas y actividades para poner en valor el sitio y frenar el avance de la vegetación que amenaza con cubrir por completo los últimos vestigios.

En la actualidad, el ex centro de detención presenta graves problemas de conservación y gestión, derivados de factores humanos y naturales, de una protección legal inefectiva y de un régimen de propiedad y administración poco propicio para su puesta en valor. Por su ubicación, inmediatamente contigua al borde costero y a un lado de un humedal, los restos del conjunto de cabañas, así como el polígono de protección del sitio y sus principales vías de acceso, se han visto afectados por la permanente subida del mar y por la extensa vegetación, que han arrastrado y cubierto gran parte de los únicos cimientos que aún permanecían en pie. La ausencia de un plan de conservación y resguardo ha vuelto impracticable la protección establecida en la declaratoria del sitio; el recinto no cuenta con un cierre perimetral adecuado que delimite el polígono definido, tampoco cuenta con una señalización clara que permita identificarlo (salvo frente al estacionamiento de la playa adyacente). Ello ha posibilitado que turistas y visitantes esporádicos utilicen el sitio con fines que no se condicen con su condición patrimonial, realizando fiestas y actividades de camping, y usando el lugar como baño público. Todo lo anterior se ha visto favorecido por un régimen de propiedad y administración insuficiente para la puesta en valor patrimonial del sitio6, ya que, en manos del Ejército, el acceso se ha visto limitado y toda posibilidad de intervención para su puesta en valor efectiva ha sido obstaculizada.

Así, es posible ver cómo la acción reunida de los visitantes, la naturaleza y las autoridades nacionales y locales ha incidido perjudicialmente en la preservación del sitio, por cuanto, a la fecha, este se encuentra en condiciones de conservación lamentables, como expresa Isabel:

Bueno, ahora yo decía que hasta la naturaleza se ensañó con el sitio. Imagínate el comedor, lo que era el comedor estaba intacto, ósea estaba completa toda la loza y ahora es muy poquito porque se lo comió toda la marea. Ya casi eso no existe y el sitio obviamente ya está con una maleza que cubre casi todo (Isabel Soiza, 2021).

Tal como ha ocurrido con las ruinas de la ex Villa San Luis de Las Condes, los vestigios materiales del ex centro de detención son expresión de una política estatal insuficiente y una memoria histórica que ha intentado ser silenciada. Los sitios, comprendidos como testimonios tangibles de importantes políticas públicas del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y, al mismo tiempo, de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura, ha suscitado en ambos contextos una batalla patrimonial cuyos actores lamentablemente no han podido enfrentar en igualdad de condiciones. Sin embargo, la particular historia de este recinto cuestiona la integridad de la materialidad del patrimonio: su destrucción, en vez de provocar su desaparición y olvido, activó procesos de patrimonialización que desbordan las paredes de las antiguas cabañas y se levantaron a pesar de su despojo:

(...). A pesar de que las quisieron borrar, que las echaron abajo, todavía está lo simbólico del lugar. A lo mejor las cabañas paradas es como que aquí el tiempo no pasó. aquí no ocurrió nada. pero tú ves ahí los cimientos, ese lugar que está desprotegido, así se quiere borrar lo que ocurrió. Entonces el hecho de hacer actividades ahí, de que la gente llegue, tiene otro significado para mí (Isabel Soiza, 2021).

Así, según lo expresado por Isabel y en contraposición con el paradigma conservacionista del patrimonio, la destrucción de este recinto y el trabajo de la Fundación por la Memoria San Antonio, dan cuenta del carácter dinámico de un espacio, en el cual su valor simbólico y memorias sociales prevalecen y rebasan el escaso soporte físico con el que cuentan.

Hacia una puesta en valor del monumento desintegrado: giro material y nuevas estrategias de patrimonialización

La ex Villa San Luis De Las Condes en la obra "Cómo se recuerda un crimen" (?)

Para contemplar los últimos vestigios de la Villa San Luis de Las Condes hay que dar un rodeo por fuera de los altos muros negros levantados alrededor de la obra. De estos escombros que hace cinco décadas formaran uno de los proyectos de vivienda e integración social más importantes de nuestra historia, en el presente no se hace mayor referencia. Hoy es un gran sitio amurallado en el cual, en una pequeña esquina, sobrevive el abandonado y derruido edificio en medio de máquinas, polvo y ruidos levantados por la obra encargada de alzar las futuras torres comerciales. Construida en el corazón de una de las comunas más acomodadas de Santiago, alejada de cualquier signo de ocupación, el monumento desintegrado no sería posible de conocer si no fuera por testimonios y proyectos audiovisuales y artísticos levantados con el propósito de subvertir el profundo olvido y silencio institucional y social que acecha a estas ruinas. De los proyectos levantados en la última década, cabe destacar Cómo se recuerda un crimen (?), obra - investigación - instalación de carácter sensorial dirigida por Camila Milenka y Cecilia Yáñez, la cual consiste en un conjunto de pistas sonoras que articulan un recorrido por el llamado "site-especific"; obra hecha y pensada para un lugar en particular y que se sostiene por sí misma con materiales análogos y tecnológicos (Camila Milenka 2022).

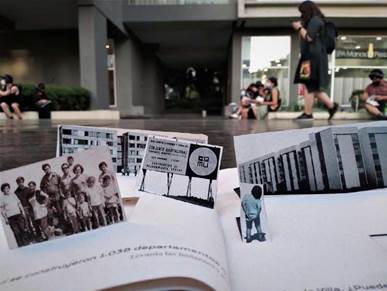

El punto de partida de la obra es en un sector verde del Parque Araucano, ubicado en la vereda de enfrente del sitio. Mientras se espera el comienzo de la obra, integrantes del equipo creativo entregan el fanzine "Expediente Villa San Luis", objeto principal que contiene, entre otros textos, la descripción del proyecto:

[La obra] busca reflexionar en torno a la forma de habitar la ciudad, el derecho a la vivienda y a la memoria, a partir de lo sucedido en la Villa San Luis de Las Condes Ex Ministro Carlos Cortés. La villa fue un proyecto pionero creado por el Gobierno de la Unidad Popular para fomentar la movilidad social y la vivienda digna. Con el golpe militar, sus habitantes fueron desalojados y posteriormente en democracia, el terreno fue vendido a las inmobiliarias. Hoy sus ruinas son un intersticio en medio de la ciudad: a la espera de que sobre sus cimientos se levante un espacio para no olvidar (Milenka y Yáñez 2021).

Mientras se reúne el público, los teléfonos celulares comienzan a vibrar con cada mensaje de audio enviado por la aplicación de WhatsApp; son siete pistas sonoras, correspondientes a siete estaciones del recorrido y que deben ser activadas a medida que se llega a cada estación: 1) El parque, 2) Las empresas, 3) Los militares, 4) Lote 18, 5) El hogar, 6) El último bloque y 7) El monumento. El fanzine dispone de mapas, diagramas y actividades que invitan a reflexionar en torno a la historia y memoria de la ex Villa San Luis, hoy prácticamente desaparecida. Los audios conforman un universo sonoro que contiene preguntas detonantes y acciones para realizar en cada estación, constituyendo una experiencia sensorial individual y reflexiva guiada por distintas voces que tejen el relato y que se acompañan del dispositivo en papel. Los testimonios, relatos, preguntas y sonidos invitan al espectador-visitante (público) a preguntarse por el entorno socioeconómico en que se inserta el monumento desintegrado, por el crecimiento voraz de la ciudad y el desigual valor del suelo a través de preguntas como "¿Sabes cuál es el valor que tiene la tierra donde tú vives?", a imaginar el proyecto de integración social y la vida de sus pobladores. En medio de la obra, en la cuarta estación, la voz distrae la mirada hacia el interior del terreno blindado por el gran muro. A través de un casual y pequeño tragaluz se divisan los restos del lote 18, mientras la voz indica "Si alzas la mirada, ¿alcanzas a ver lo que hay dentro del terreno? ¿Ves la ruina? ¿Ves la ruina? ¿no? Puedes espiar por los agujeros del cholguán" (Notas de campo 2021). Muchas de las palabras que surgen del audio evocan "la historia de los que nadie les preguntó, (...) esa historia no contada, lo que no se dijo, la historia no oficial" (Melissa Thomas 2022), la memoria de un monumento desintegrado, definido por las artistas como un cuerpo moribundo en medio de la urbe; un crimen habitacional que acaba con el principio del derecho a la vivienda y a la ciudad (Camila Milenka 2022). La particularidad de la obra-instalación reside en contener elementos didácticos análogos -sonoros, visuales y físicos-, para "poder relacionarte con la problemática de la villa y acercarte a la villa, pero sin entrar a la villa" (Camila Milenka 2022), pero que sin embargo necesita ser experimentada, visitada y recorrida en ese único e irremplazable espacio testimonial.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 2 Fanzine "Expediente Villa San Luis" entregado en la obra Cómo se recuerda un crimen (?). En segundo plano, espectadores en el recorrido de la obra. 2022.

A través de testimonios, fragmentos de entrevistas, indicaciones, preguntas de reflexión y sonidos contenidos en las siete pistas activadas en el recorrido por el borde perimetral del monumento y sus alrededores, con celular en mano y apoyado de materiales y la tecnología análoga, la obra Cómo se recuerda un crimen (?) vuelve al ayer de la ex Villa San Luis e interroga sobre el despojo y las condiciones que hicieron posible la desintegración material y social del proyecto. El universo sonoro activado en el "site-especific" reconoce en lo sensorial una posibilidad de conocer y acceder a la villa en ausencia del monumento, complejizando las temporalidades y materialidades resultantes de la destrucción material y de la prohibición de acceder por el cierre perimetral.

El ex balneario popular Rocas de Santo Domingo en la obra Memorial AR Rocas

Para llegar al ex balneario popular Rocas de Santo Domingo hay que atravesar una larga avenida hasta encontrar un cierre y portón de acceso improvisado y descompuesto por el paso del tiempo. Si no fuera por el cartel que con bordes de madera guarda la leyenda "Monumento Histórico ex Balneario Popular Cabañas Rocas de Santo Domingo" -instalado por la Fundación por la Memoria de San Antonio-, nada indicaría que el sitio algún día albergó un campamento de veraneo popular (Notas de campo 2022). En medio de ese paraje habitado por la exuberante vegetación, el mar y el viento costero, despuntan diseminados los únicos y últimos vestigios de las demolidas construcciones: enfilados pollos (cimientos) y escalinatas de hormigón, múltiples cerámicas trizadas de los suelos de las cabañas y algunas cuantas baldosas del comedor.

De la historia de las cabañas, hoy invisibles a la mirada, no sabríamos nada si no fuese por el testimonio que Ana Becerra, presidenta de la fundación, realiza periódicamente en el sitio, pero también por el proyecto del artista audiovisual y documentalista Pepe Rovano titulado Memorial AR Rocas, tesis-obra compuesta de dos experiencias que buscan reconstruir digitalmente el monumento desintegrado, "utilizando piezas audiovisuales interactivas, modelando arquitectura 3D (para diseñar casas que ya no existen) y proponiendo recorridos de audio con Realidad Virtual7 y Realidad Aumentada8". Así, el proyecto busca transmitir el pasado y reconstruir digitalmente las instalaciones hoy derruidas y desaparecidas, a través de "una instalación que reproduce los pollos, los pilotes de Rocas de Santo Domingo, y desde donde yo ahí reconstruyo, a través de la técnica del 3D y la realidad aumentada, las cabañas de Rocas de Santo Domingo" (Pepe Rovano 2022).

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3 Restos del piso de cerámica del antiguo comedor colectivo del ex balneario popular Rocas de Santo Domingo. Día del Patrimonio, 2022.

La primera modalidad del proyecto consiste en la instalación de estructuras que reproducen los pollos correspondientes a los antiguos cimientos de las cabañas en un espacio cultural. A través del uso de tabletas, los usuarios pueden visualizar de manera virtual e interactiva las arquitecturas de las antiguas cabañas y del comedor, y encontrar "diversas piezas digitales con testimonios de sobrevivientes, microdocumentales, piezas sonoras, materiales de archivo, fotografías y documentos que pretenden recuperar y representar artísticamente las memorias de un lugar en disputa y en ruinas"9. Así, al enfocar con la cámara del dispositivo cada uno de los cimientos, se visualiza una reproducción de un modelo 3D del diseño original de las cabañas, acompañado de información en diferentes fuentes audiovisuales que complementan la experiencia. En esta restauración digital del monumento, los pollos constituyen el punto de partida de la experiencia inmersiva, por cuanto son "el único referente material de algunas piezas que se lograron rescatar" (Pepe Rovano 2022). En esos pollos se condensa la historia de las distintas capas de memoria del balneario; ellos evocan las sucesivas destrucciones y los sistemáticos olvidos, hoy expresados en forma de borraduras y vacíos. Tal desaparición lleva a que los pollos, en tanto objetos íntegros, se conviertan en los puntos indiciales de la reconstrucción de este no lugar -tal como lo identifica el artista-, restauración digital que permite acceder a un lugar arrasado que ya no existe, y al que, además, por ser propiedad privada, "no puedes entrar, aunque exista" (Pepe Rovano 2022).

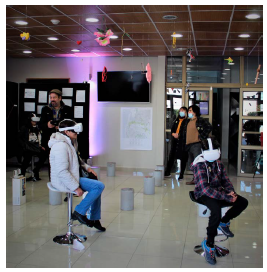

En su segunda modalidad, la experiencia inmersiva se efectúa desde la realidad virtual. La obra, también desarrollada en diversos centros culturales, invita a ponerse gafas de realidad virtual, y desde sus puestos las personas experimentan la inmersión completa en el sitio de memoria. Una vez puestas las gafas, el público aprecia retazos de imágenes y sonidos flotantes; el mar, las aves marinas y el viento convergen con la vista de las ruinas del sitio, la abundante vegetación, y en el fondo, el mar. Si bien el usuario no habita el lugar, la sensación de realidad del entorno artificial simulado desde la tecnología lo vuelve por momentos real (Notas de campo, 2022). La experiencia de inmersión proveída por el uso de las gafas provoca momentáneamente la sensación de trasportación y de estar allí, transportando al visitante al sitio de memoria en una temporalidad que pareciera congelada.

Giro material y nuevas estrategias de puesta en valor de la memoria

Las estrategias virtuales y tecnológicas empleadas para reconstruir, musealizar y (re)activar patrimonialmente los vestigios de las ruinas de la ex Villa San Luis de Las Condes y del ex balneario popular Rocas de Santo Domingo han sido fundamentales para conocer, desde sus materialidades, las memorias asociadas a la represión y resistencia política de los cuales estos espacios fueron escenario. En este sentido, el análisis de las obras sonoras y digitales desarrolladas en cada uno de los sitios de memoria, en tanto procesos de reconstrucción de historias y de memorialización, permite discutir en torno a dos ejes: por una parte, el sentido y eficacia de las materialidades en los procesos de rememoración y patrimonialización; por otra, la relación establecida entre desmaterialización, redefinición del patrimonio y apertura del giro material.

La productividad y eficacia de las materialidades queda constatada en los múltiples esfuerzos desplegados en ambos sitios, ya sea para su preservación o para su representación a través de proyectos tecnológicos y digitales. En estos términos, los vestigios, ruinas y huellas son rastros materiales del pasado que resultan centrales en las prácticas de memoria, procesos de rememoración y estrategias de memorialización, que adquieren un sentido aún más relevante en contextos de destrucción y desaparición material. El poder simbólico de estos vehículos de memoria quedó en evidencia durante la investigación, al constatar que los proyectos explicados tenían como punto de partida materialidades puntuales: en el caso de la Villa San Luis, un edificio en ruinas y otro bloque a medio destruir; en el caso del ex balneario, los antiguos cimientos que sostenían las estructuras de las cabañas.

Esas materialidades sobrevivientes y representativas de una totalidad desaparecida constituyeron los puntos de partida de las obras que buscaron traducir los vestigios en representaciones creativas. De allí que los dos edificios de Villa San Luis y los cimientos del antiguo balneario popular resulten imprescindibles en el desarrollo de las estrategias de memorialización y patrimonialización, constituyendo un lazo entre la totalidad desaparecida, el pasado rememorado y las personas. De esta forma, las marcas y sedimentos que hoy sobreviven en medio de la maleza del predio en Santo Domingo devienen en un punto de referencia estratégico que entrelaza las nostalgias de un proyecto social y popular único, de su pasado como centro de detención, tortura, desaparición y adiestramiento militar y la memoria de sus sucesivos abandonos, negligencias y olvidos consumados en los últimos treinta años. Por su parte, los bloques a medio destruir y los múltiples escombros diseminados en el reducido predio protegido de la Villa San Luis hace lo propio con el testimonio de las generaciones pasadas que le habitaron y que dejaron en ella la memoria del sueño de un proyecto de vivienda e integración social. En la obra Cómo se recuerda un crimen (?), ese monumento desintegrado y sobreviviente de una totalidad desaparecida bajo altas torres corporativas es el punto de conexión donde los diversos aconteceres de Villa San Luis se entrelazan. Pero las estructuras transformadas en ruinas también evidencian disputas, exclusiones, abandonos y olvidos, destrucción material que se ha intentado contrarrestar a partir de la reconstrucción digital y tecnológica de las materialidades y sus testimonios asociados, cuyo objetivo es habilitar modalidades de trasmisión de memorias de esas materialidades que se encuentran desintegradas.

El segundo eje de análisis tiene relación con los efectos generados en torno a la destrucción material y el inminente despojo y vacío que acecha a estos patrimonios. A lo largo de la investigación histórica y etnográfica se constató que los atributos materiales por los cuales la ex Villa San Luis y el ex balneario popular fueron legalmente protegidos hace tan solo unos años se han seguido destruyendo, ya sea por las fuerzas antrópicas y/o naturales, lo cual contradice los presupuestos discursivos de la institucionalidad patrimonial, cuyo propósito es la preservación y, con ello, señalamos que se han ignorado los cánones que han regido por casi un siglo la gestión patrimonial en nuestro país. En estos términos, el progresivo deterioro y desaparición de parte significativa de los atributos considerados en el argumento de la protección oficial reafirma la controversia entre valores patrimoniales, (des)intereses políticos y provechos inmobiliarios que acecha al patrimonio; disputas que tienen como resultado procesos de desmaterialización que señala una de las problemáticas centrales del presente: que la destrucción, desaparición y desintegración constituyen una de las dinámicas elementales de la actualidad patrimonial; situación que solo en algunos casos ha sido posible frenar parcialmente gracias a la acción autogestionada de comunidades afines a su preservación, como es el caso de la ex Villa San Luis. Esto lleva a preguntarnos ¿podemos pensar hoy el patrimonio sin la existencia de sus materialidades íntegras e intactas? ¿Cuánto pesa en la valoración social del patrimonio su autenticidad e integridad? En este sentido, la pregunta que surge desde las evidencias y experiencias de los casos investigados es hasta qué punto la desintegración de los atributos materiales del patrimonio afecta al paradigma de la cultura de la conservación, tal como ha sido concebida hasta nuestros días. En estos términos, el abandono, derruimiento y desintegración de los monumentos estudiados los analizamos desde la figura de la desmaterialización, esto es, la disminución, pérdida o desaparición parcial o total de las estructuras, huellas y testimonios materiales producto de acciones como el abandono, despojo o destrucción. La existencia de tan solo dos bloques en estado de ruina en lo que algún día fue la Villa San Luis -como también la radical reducción del polígono de protección-, y la presencia de los pollos de las antiguas cabañas en medio de restos de cerámica del antiguo comedor en Santo Domingo, es una experiencia concreta de espacios que han sido atravesados por relaciones conflictivas, acciones, decisiones u omisiones que encarnan disensos y controversias y que han tenido como resultado el despojo material. Estos procesos de desmaterialización nos animan a reconocer y repensar hoy una nueva realidad en el escenario patrimonial que señalamos bajo la noción de giro material, esto es, desmontar la hegemonía de la materialidad del objeto histórico en la valoración del patrimonio. En este sentido, la pérdida material del objeto patrimonial, su desobjetualización, no tiene por qué significar la pérdida de su valor de historia y memoria, sino que puede fortalecer una concepción del patrimonio dinámica y cambiante. Ante la destrucción, fisura y/o desaparición de muchos bienes patrimoniales, debemos explorar nuevas formas de valoración, concepción y gestión que convivan con la permanente incertidumbre que los envuelve, tal como ha sido demostrado con las obras Memorial AR Rocas y Cómo se recuerda un crimen (?). Retomando la propuesta de Peter Burkey (2019), reflexionamos sobre la necesaria exploración de nuevas interpretaciones y formas de interacción con dichos artefactos culturales, en las que resulta necesaria la reconstrucción histórica, testimonial y arquitectónica de monumentos que, hoy desintegrados, son posibles de rescatar y re-activar desde modos novedosos y perspectivas contemporáneas que dibujan la posibilidad de poner en valor y reconstruir la arquitectura e historia de espacios que progresivamente han perdido sus atributos tangibles que otrora motivaron su valoración y protección. Sobre esta posibilidad de reactivación nos hablan las obras Cómo se recuerda un crimen (?) y Memorial AR Rocas, las que, usando registros sonoros, material de archivo y algunos pocos vestigios que sobreviven en cada uno de los sitios abordados, logran desafiar la desmaterialización, fisura y desintegración de los monumentos. En el seno del encuentro entre este borramiento material y el montaje de obras que reconstruyen desde estrategias tecnológicas sus historias y arquitecturas, en aquella constatación de la reducción perimetral del patrimonio y del abandono de algunos espacios, se abre la pregunta por el desplazamiento de la integridad material como principio rector y gravitante razón técnica de valoración y gestión patrimonial, enunciando que la función mnemotécnica ante la escasez material e inevitable abandono y desaparición de los espacios puede encontrar otras posibilidades que sobrepasen la integridad arquitectónica y estructural, como punto de partida único e irremplazable para su puesta en valor. En este sentido, si tradicionalmente el discurso patrimonial ha centrado sus esfuerzos en asegurar la preservación de los elementos patrimoniales significativos para la sociedad, la tendencia hacia su desmaterialización ha venido a sacudir la noción conservacionista que está en el origen de la gestión patrimonial y que por décadas ha buscado, por sobre todas las cosas, preservarlo, lo más íntegro posible, para las futuras generaciones. De ello deducimos que el presente patrimonial nos invita (e incluso obliga) a flexibilizar la hegemonía de la cultura de la conservación, por cuanto la integridad y autenticidad del patrimonio se ve hoy y en el futuro inevitablemente amenazada, y a reafirmar la importancia de obras creativas para la transmisión de memorias y procesos de memorialización y patrimonialización.

Consideraciones finales

En este artículo hemos puesto de manifiesto que, a pesar de que ambos lugares de memoria han sido reconocidos formalmente y protegidos jurídicamente por el Estado como Monumentos Nacionales en la categoría de Monumento Histórico, los instrumentos legales de la institucionalidad patrimonial no han resultado ser lo suficientemente sólidos para conseguir procesos de patrimonialización que garanticen la preservación material de los mismos, teniendo como resultado procesos de abandono, ruina y olvido. En su conjunto, se observa que la ausencia de una política patrimonial integral y de largo aliento respecto de la protección y resguardo de los sitios de memoria, la acción de fuerzas antrópicas -a veces de manera espontánea, otras de forma premeditada- y los inevitables estragos de la naturaleza, han tenido como consecuencia el abandono y despojo material de estos lugares.

Los casos presentados son evidencia de una situación compleja y de enorme envergadura: de la insuficiencia de la norma y los órganos patrimoniales para garantizar el resguardo material de los sitios, aun cuando estos se encuentran protegidos oficialmente por el Estado, y de la radical importancia de la acción social organizada para hacer frente a la desintegración y fisura material de los mismos, en tanto testimonios y vestigios tangibles de los atropellos a los derechos humanos perpetrados por la dictadura de Augusto Pinochet. Las estrategias de las organizaciones ciudadanas, que, como hemos visto, no solo consisten en la solicitud de declaratoria de los sitios como Monumentos Nacionales, sino también en el despliegue de diversas iniciativas artísticas y tecnológicas que persiguen transmitir y evocar la memoria de estos monumentos desintegrados, mediante la reconstrucción virtual de sus historias y materialidades a través de la creación de obras digitales y tecnológicas.

A partir de lo expuesto en este artículo se invita a reflexionar, de manera compleja y crítica, en torno al principio rector de integridad material de los patrimonios culturales protegidos por el Estado, el cual hasta el presente, a pesar de las innovaciones en este campo, sigue encabezando las prioridades patrimoniales. Las experiencias de las obras Cómo se recuerda un crimen (?) y Memorial AR Rocas constituyen nuevas e innovadoras estrategias de puesta en valor que desde el vacío material, la desintegración y la fisura que condiciona a ambos casos -sitios abandonados, cerrados y/o cuyos vestigios han desaparecido en el tiempo- buscan superar y reparar la ausencia de lo tangible; prácticas de patrimonialización que pueden ser leídas desde el denominado giro material del patrimonio. Dicha noción y las iniciativas de musealización revisadas ponen en entredicho la perspectiva monumentalista que prevalece actualmente en la protección legal patrimonial de sitios de memoria en Chile, que, sustentada fundamentalmente en referentes materiales como medios de significancia cultural, privilegian la conservación del legado físico testimonial de estos espacios como única vía de acceso al conocimiento y acercamiento a su historia. Desde estas experiencias de protección y gestión patrimonial es posible reflexionar en torno a nuevas posibilidades para la puesta en valor de sitios cuyas materialidades resultan inaccesibles, se encuentran en progresiva desaparición y/o están definitivamente derruidas.