Este artículo se inscribe en la investigación doctoral de Perea (2023): Los imaginarios sociales del docente rural frente al currículo y la ruralidad. Por consiguiente, busca identificar si el currículo abordado desde los contenidos, mallas curriculares, evaluación, metodología, procesos y proyectos trasversales de las escuelas rurales, incluye el territorio rural como una categoría compleja con intereses y necesidades de los estudiantes en su entorno.

De acuerdo con el objetivo planteado, la investigación devela que la educación rural se encuentra permeada por procesos con contenidos foráneos y saberes universales descontextualizados en un currículo que deja de lado los estilos de vida, costumbres y dinámicas del contexto rural (Abós et al., 2021; Arias, 2017; Bustos, 2009b; Núñez, 2009, 2010; Parra et al., 2018; Rivera & Quitían, 2022), con una modalidad curricular ligada al academicismo que solo transmite conocimientos, pero soslaya la escuela como ente cultural y vivencial, limitándose a lo estrictamente instructivo (García, 2016).

Es importante mencionar que las instituciones con las que se trabajó manejan un currículo oficial, emitido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), enfocado hacia un país homogéneo en sus territorios (Urbina et al., 2022), del mismo modo que es actualizado cada año en la institución principal del sector urbano para toda la básica primaria rural y urbana, concebido desde una racionalidad técnica (Díaz Barriga, 2003) y desconociendo que "somos diferentes y semejantes en la diferencia" (Hoyos, 2012, p. 23). Por tanto, se pretende analizar si los currículos aplicados en estas escuelas rurales son pertinentes y se relacionan con la cotidianidad y saberes de los estudiantes.

Lo anterior permite interiorizar el abordaje de la ruralidad con sus implicaciones en el currículo aplicado en escuelas rurales, además de conocer los criterios para hacer la selección de contenidos y el proceso metodológico y evaluativo desarrollado en estas instituciones. Del mismo modo, se busca revisar la aplicación del currículo oficial que prioriza la estandarización de objetivos educativos con unas expectativas enfrentadas a la realidad que se vive día a día en el territorio rural, y que deja por fuera la vida y las necesidades de la diversidad de territorios. Por tanto, para abordar el tema de los currículos en las escuelas rurales, es necesario plantear algunos conceptos relevantes que sirven de guía y soporte para los resultados y discusión de los hallazgos de la presente investigación.

La ruralidad

Entre la diversidad existente, Perea y Mora (2022) plantean que las ruralidades colombianas abarcan un vasto espectro de territorios, historias y modos de vida que no pueden soslayarse (p. 57). Además, como lo sugiere Corvalán (2006) no es factible referirse a una sola ruralidad, sino a la coexistencia de varias ruralidades en los países. Del mismo modo, Bustos (2009a) expresa que el término ruralidad es "singular", ya que cada espacio rural es único y en un país diverso como Colombia las dinámicas de las sociedades rurales son tan disimiles que implican la existencia de varias ruralidades.

Desde la perspectiva anterior, lo rural comprende un territorio entendido como entorno físico y contenedor de dinámicas poblacionales (Fals Borda, 2000); también es el ámbito donde se tejen las vivencias de la familia -como lo explicaría Alexander Chayanov hace más de 100 años-, el centro de la cultura campesina (Chayanov [1924], 1985), o las relaciones configuradas por dinámicas económicas, sociales y culturales, acompañadas del paisaje, riqueza natural y las actividades propias del territorio, temas angulares en las teorías de tratadistas de las sociedades rurales (Cadavid et al., 2019; Fals Borda, 2000; Gutiérrez, 1997). Esto, sin contar con otros elementos característicos del mundo contemporáneo, en los cuales se asocia lo rural con las realidades de pobreza y marginalidad derivadas del abandono estatal (Arias, 2014; Boíx, 1998; Echavarría et al., 2019; López, 2006; Rodríguez, 2003).

Ahora bien, hay varios autores que establecen un vínculo con los contextos no urbanos al hablar de educación rural, determinándola por su localización geográfica, y el carácter cultural de la población escolar que atiende (Williamson, 2004) o como un proceso de enseñanza permeado por las condiciones socioculturales (Echavarría et al., 2019; Escobar et al., 2020; Fernández & Quingaísa, 2021). Desde allí, se generan dinámicas de vida propias de sus habitantes, aunque se encuentran similitudes en el campo metodológico, evaluativo y curricular, donde se evidencia la ausencia de diálogo entre la realidad del contexto rural y la educación que se imparte.

La educación rural con el currículo estándar figura en función de intereses urbanos, lo cual implica un desconocimiento del territorio rural, aunque el tema ha sido de interés en diferentes épocas de la historia colombiana y sigue siendo motivo de investigaciones y controversias (Perea & Mora, 2022). El medio rural, además de las particularidades geográficas, también se encuentra permeado por aspectos socioculturales y económicos que influyen en sus habitantes, donde todos los miembros de familia campesina asumen diversos roles para aportar en el modo de subsistir, asimismo, persiste un bajo nivel educativo en los padres y marcados patrones de crianza en aquellas familias rurales (Gutiérrez, 1997). Dichas realidades deben ser tenidas en cuenta para ser dialogadas en los currículos de la educación rural.

El currículo

En la literatura del campo teórico se distinguen varias interpretaciones asociadas al concepto de currículo, lo que involucra la complejidad para comprender el entramado interno y externo del término. Desde el punto de vista de Díaz Barriga (2003), Gimeno (1986) y Stenhouse (1984), el currículo conlleva una definición difícil de comprender debido a lo laberintico del término, por lo que es necesario que se le asignen adjetivos que ayuden a su conceptualización, es así como se habla del currículo oculto, escrito, oficial, vivido, técnico y real.

Por otra parte, el currículo formal, escrito u oficial, desde autores como Angulo (2009), Díaz Barriga (2003) y Toro (2017) es un instrumento legal emanado por el ente gubernamental, que busca dirigir la educación a través de las instituciones escolares "es una expresión política que busca legitimar y fortalecer la acción y dirección del Estado, con su visión acomodada a las necesidades que le demanda el sometimiento y la relación de dependencia con las economías poderosas" (Díaz Barriga, 2003, p. 84).

El currículo se convierte en un texto escrito y oficial que contiene objetivos, contenidos y competencias de carácter prescriptivo (Boíx, 2019) a través de unos estándares básicos de aprendizaje para ser impartidos en las instituciones, desde una mirada urbana. Así, manifiesta Sauras (2000) que la educación y la formación de docentes se realizan con un sesgo urbano. También desde los enfoques curriculares oficiales, donde se estandariza la educación de un país con una visión de territorios homogéneos, desconociendo la diversidad de territorios y la realidad en las aulas escolares (Gimeno, 1995), sin embargo, como señala Boíx (2019), el currículo oficial tiene gran influencia para lo que se debe realizar en las instituciones. En palabras de Gimeno (1995) el currículo formal u oficial maneja un entramado y una selección cultural educativa donde se visualizan fuerzas e intereses de determinados grupos sociales, no obstante, se evidencia la ausencia de la realidad y las necesidades de la población campesina.

Siguiendo la línea de un currículo pertinente con la diversidad de territorios, se encuentran varios autores (Boíx, 2019; Bustos, 2009b; Elliot, 1990; García, 2016; Gimeno, 1986, 1995; Giroux, 2003; Grundy, 1998; Kemmis, 1993; Morera et al., 2016; Sauras, 1998; Stenhouse, 1984) que proponen pautas educativas para el medio rural, a través de un currículo cambiante y dinámico con participación de las partes, pensado en articulación con diferentes criterios, planes de estudio, programas, contenidos y metodologías que se encuentren inmersos en el contexto para que contribuyan con la formación integral de los sujetos en la cotidianidad de su entorno.

Teniendo en cuenta lo que plantean Grundy (1987) y Kemmis (1993) el currículo no es un "concepto" sino un constructo que involucra al medio y al docente como su ejecutor, dado que todo lo que hacen los docentes rurales que no está contemplado en el currículo escrito u oficial son constructos de consensos flexibles e incluyentes. No son propuestas rígidas y verticales, donde no hay espacio para el diálogo (Freire, 1993), además cuentan con la fuerza de mandatos que contienen los objetivos y fines del Estado en relación con la educación, con los contenidos a enseñar y aprender en las escuelas, que son seleccionados sin tener en cuenta la realidad y el contexto de los estudiantes, lo cual genera una educación "bancaria" (Freire, 1993). En relación con lo anterior, también se encuentran otros autores para quienes el currículo necesita de una parte crítica que comprenda e involucre el desarrollo de los contextos y el interés emancipador (Apple, 1979; Giroux, 2003; Grundy, 1987, 1998; Habermas, 1982; Kemmis, 1993).

Metodología

El estudio se ubica en el ámbito descriptivo, de acuerdo con Salkind (1999), pues busca describir, analizar y comprender las tendencias de ruralidad explícitas e implícitas en los currículos aplicados en la educación rural. La investigación se inscribe en la metodología cualitativa, según lo que plantea López-Aranguren (1996) usando como técnica principal el análisis de contenido de carácter descriptivo, que permite revelar y poner en vigor ciertos estándares de fondo en el contenido, asi como con lo expuesto por Aigeneren (2009), respaldado en las mallas curriculares, metodologías, evaluación, procesos y proyectos aplicados, con el fin de conocer desde dónde se construye y cuál es el perfil del estudiante en el currículo aplicado para estos territorios, basado en la lectura y análisis de dichos documentos.

Ahora bien, el análisis documental es una técnica que permite investigar el contenido de la comunicación de manera objetiva, busca hacer interpretación en el estudio del contenido de la comunicación (Berelson, 1952) además, de acuerdo con lo que plantea Krippendorff (1997) con esta técnica se busca conocer, analizar y recopilar información para estudiar el contenido de un documento, clasificando sus diferentes partes en categorías establecidas por el investigador, con el fin de identificarlas de manera sistemática y objetiva dentro del mensaje a través de sus características.

Esta técnica se aplicó en el análisis de contenido de carácter descriptivo de los currículos de seis escuelas rurales de Cundinamarca: una escuela rural del municipio de Funza y cinco escuelas del municipio de Sasaima. Para tal propósito, se ha seguido los siguientes criterios: se identificaron tres categorías en la unidad de análisis curricular, siguiendo la teoría del currículo; estas categorías deben ser homogéneas, exhaustivas, exclusivas y que aborden la totalidad del texto (Berelson, 1952). Además, para la elaboración del sistema de categorías se siguió un proceso inductivo, ya que se partió del registro del material presente y se determinaron los rasgos que fueron agrupados en función de la semejanza de ciertas características afines con el objetivo de investigación, tomando como unidad de análisis una unidad de base gramatical en frases y párrafos. Así, las categorías emergentes fueron: ruralidad, currículo oficial y currículo rural.

Una vez definidas las categorías de análisis se comenzó el trabajo de campo. Para ello, después de analizar la totalidad de los documentos, se llega al registro de la base de datos; se sintetizan los hallazgos de frases, párrafos y disposiciones legales en el texto, siguiendo el protocolo de Krippendorf (1997); luego, se analiza el texto desde los contenidos, mallas curriculares, evaluación, estándares de aprendizaje, metodología, procesos y proyectos transversales; todos estos elementos fueron sometidos a interpretación, crítica y discusión para perfilar y enriquecer las distintas categorías de análisis que arrojaron los resultados.

Finalmente, se utilizaron los procedimientos interpretativos (en este caso comunicativos) presentes en los documentos curriculares, para asegurar que las frases y expresiones utilizadas hicieran referencia, y estuvieran correctamente ubicadas en las categorías ya establecidas, en las que se situaron diversos elementos de las unidades de análisis y de registro que se obtuvieron durante el procedimiento. Para ello, se acudió a la información relevante en los contenidos o mallas curriculares, metodología, evaluación y proyectos trasversales representados en la Tabla 1, los cuales permitieron elegir y procesar datos cualitativos presentes de manera frecuente en las estructuras de los currículos trabajados para evitar sesgos en la interpretación (Piñuel, 2002). Así, se realiza un escrito ingresado en el software MAXQDA1 donde se obtienen gráficas que ayudan a la interpretación de los datos sobresalientes del currículo en estas escuelas rurales.

Tabla 1 Componentes del Currículo

| Categorías | Análisis | Hallazgo |

|---|---|---|

| Ruralidad | Documento que involucra las características pro pias del contexto o de la población rural. | Ausencia |

| Ruralidad | Formulación o adaptación de proyectos trasversa les que trabajan aspectos económicos, sociales o culturales de la región. | Ausencia |

| Currículo rural | Metodologías que involucran la exploración y aprovechamiento del entorno rural. | Ausencia |

| Currículo rural | Diálogo e intercambio de saberes y propuestas que propician el aporte a mejorar la calidad de vida en su entorno. | Ausencia |

| Currículo rural | Participación de la comunidad y ajustes de acuer do con las necesidades locales. | Ausencia |

| Currículo oficial | Presencia del MEN con directrices estándares a través de contenidos desarticulados con el territo rio. | Presencia |

| Currículo oficial | Marcadas similitudes en contenidos, metodolo gías, evaluación y proyectos trasversales. | Presencia |

Resultados

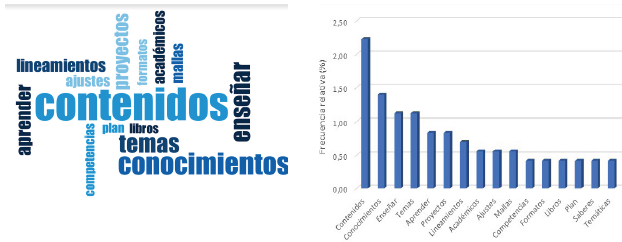

La Figura 1 muestra una nube de las 16 palabras más comunes de los textos analizados. Después de excluir las palabras irrelevantes, se evidencia que los textos tratan sobre contenidos y conocimientos relacionados posiblemente con temas de ruralidad. Se debe resaltar que, en los documentos oficiales del currículo manejado en una institución rural, aparecen temas que deberían ser recurrentes en su proyecto educativo rural y que no están presentes entre las 16 palabras de mayor frecuencia.

Figura 1 Perspectiva curricular expresada en una nube de palabras (izquerda) y mediante la frecuencia relativa de recurrencia (derecha)

En términos cuantitativos (Figura 1, derecha), el análisis sugiere que, de un total de 89 conceptos recurrentes consignados en los textos analizados, es relevante la presencia de una perspectiva técnica del currículo, pues las mayores frecuencias relativas se refieren a contenidos, conocimientos y temas del proceso enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo con el análisis realizado en los diferentes currículos, se encuentra que sus componentes curriculares son comunes para las seis escuelas rurales elegidas y se fundamentan en los Estándares Básicos de Competencia (EBC) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). Igualmente, las mallas curriculares son referentes de calidad educativa construidos por el MEN para todas las instituciones educativas del territorio nacional, y establecen los niveles básicos de calidad de la educación o las competencias que los estudiantes deben alcanzar en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, naturales y educación religiosa, todo de manera global, si tener en cuenta las particularidades del contexto rural.

Al revisar las mallas curriculares se encuentran unos formatos por grados, periodos y áreas, con unas estructuras definidas en las páginas del MEN en Colombia Aprende, que contienen: Estándar, DBA, Desempeños, Ejes temáticos, Indicadores o descriptores de desempeño. Los DBA son una norma técnica curricular, considerados como disposiciones que se dictan en materia de currículo, se constituyen desde los estándares, lineamientos, orientaciones pedagógicas, decretos y resoluciones. Lo anterior, orientado a contestar qué y cómo se debe aprender.

En los planes de estudio de las instituciones rurales de Sasaima y Funza se encontró que el área de Ciencias Sociales, en el grado primero, se trabajan conceptos de manera secuencial, así, se trabaja las características del barrio, vereda o lugar donde se vive; en el grado segundo, el paisaje rural y urbano, para identificar diferencias en los componentes de construcciones y naturaleza, las características de las viviendas de la zona urbana o zona rural; en el grado tercero, las regiones naturales de Colombia con los departamentos con características culturales, económicas y del relieve; los grados cuarto y quinto abordan los pisos térmicos con los climas y productos agrícolas. Todos estos conceptos escindidos de la complejidad de la realidad y de manera fragmentada, trabajada desde la generalidad del concepto y no acotada al entorno.

Desde la perspectiva curricular, se evidencia que en las mallas prevalece el interés por el aprendizaje para evaluar la calidad de acuerdo con los desempeños y los Estándares Básicos de Aprendizaje, al igual que los proyectos pedagógicos establecidos, con una propuesta de escasos temas que involucran la ruralidad que se maneja desde el paisaje y la comparación con lo urbano. No obstante, omiten todo lo relacionado con el estudio de las dinámicas del medio rural, partiendo del territorio o entorno de los estudiantes, con el objetivo de incluir sus conocimientos previos para llegar al aprendizaje significativo del que habla el PEI de la Institución del municipio de Funza, sin embargo, no se incluye trabajar la ruralidad dentro del currículo. De igual forma, se identificó que la malla curricular invisibiliza la ruralidad con su educación.

Además, se evidencia la ausencia de elementos de la ruralidad que se relacionan con las características del territorio, donde se consideren la cultura, las actividades económicas, saberes y problemáticas que lleven a los estudiantes a aprender desde lo que ellos conocen, para abordar el entorno desde los planes de estudio o en los proyectos trasversales. Así mismo, se encontró que los contenidos de los currículos de las instituciones trabajadas son currículos oficiales que reflejan una búsqueda vertical de eficiencia y control, compuestos por unos ejes curriculares donde se evidencia la ausencia de la ruralidad para una educación en la que prevalecen y sobresalen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, relacionados con el modelo pedagógico del PEI enfocado hacia el estudiante urbano con la formación técnica (SENA) para el desempeño laboral como operario en lo urbano. Desde allí se evidencia una falla interna en los PEI donde no se refleja el contexto rural, sino que prevalece la formación del estudiante para el sector urbano.

Por otra parte, el currículo propone una metodología basada en video, película, música, literatura, mapas, museo, arte, pintura, escultura, diagramas, gráficas, esquemas, talleres, exposiciones y el conocimiento de las clases magistrales enfocadas en procesos memorísticos, con la expectativa de que los aprendizajes de los estudiantes sean materializados en los planes de estudio desde una visión y composición para población urbana, sin tener presente que las condiciones de las instituciones rurales son diferentes. Por tanto, no se evidencian propuestas pedagógicas, metodologías u otras formas de enseñanza enfocadas en el contexto de la educación rural donde se aproveche todo el escenario de laboratorio natural que ofrece la ruralidad sin necesidad de acudir a láminas, mapas, videos y muchas herramientas necesarias en la educación urbana por la ausencia de los espacios naturales.

En relación con los procesos de acompañamiento pedagógico, se identifican acciones sistemáticas y permanentes para fortalecer los Estándares Básicos de Aprendizaje, con el seguimiento de procesos individuales y prácticas que incluyen la asesoría por parte de los líderes pedagógicos de la institución de Programa Todos a Aprender (PTA) a los docentes, para mejorar el rendimiento en las Pruebas Saber y el registro de notas. Por otro lado, los procesos de evaluación están basados en los aprendizajes de sus estudiantes como punto de partida para trazar metas alcanzables y medibles, para fortalecer los desempeños plasmados en los planes de mejoramiento basados en los resultados de evaluaciones y las Pruebas Saber.

Ahora bien, en la Tabla 1 se consolidan los análisis realizados a los documentos, de acuerdo con las categorías identificadas desde el objetivo de la investigación.

Según lo anterior, en los currículos analizados se concibe la educación rural desde una visión aislada y descontextualizada, lo cual fomenta un desinterés que puede llevar al desarraigo territorial. En la investigación se identificó que los currículos carecen de los temas relevantes, la ruralidad, con los estilos de vida de la población, no se dinamiza de manera implícita o explícita dentro del currículo que se imparte.

Por otra parte, no existen referencias explícitas o apartados en la organización de los planes de estudio o mallas curriculares a temas relacionados con el territorio rural, hacen falta proyectos ligados con los aspectos sociales, culturales y económicos de la región. Por el contrario, el currículo en sus planes se basa en los Estándares Básicos de Competencias (EBC) y los Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) que contienen una temática y logros generales que no dialogan con el tipo de población que se educa. Es necesario que se refleje la intención de mejorar la calidad de la educación desde temáticas que aporten al buen vivir como integrar, favorecer, relacionar y rescatar los conocimientos adquiridos en la escuela para la vida y la cotidianidad. Finalmente, los proyectos transversales trabajados son los propuestos mediante la Ley 115 de 1994. A partir de lo anterior, emerge un interrogante: ¿Qué pasa con la cultura, saberes ancestrales, identidad campesina, el cuidado y protección del medio y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores?

Discusión

En relación con los hallazgos, la presente investigación coincide con lo expresado por varios autores. A la ruralidad llega un currículo estandarizado con la visión de un territorio homogéneo, donde se refleja que existe un divorcio entre la vida cotidiana del campesino y los contenidos del sistema educativo (Borsotti, 1984), desde allí se evidencia el desconocimiento de la diversidad de territorio como lo sugiere Berlanga (2003), con bajas expectativas respecto al medio, pues en los contenidos no aparecen los estilos de vida del campesino de la región permeados por el contexto. Los currículos se basan en referentes oficiales nacionales como Lineamientos Curriculares o mallas curriculares, Estándares Básicos de Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje, pensados en los niveles de conocimiento para la población urbana que no incluyen el territorio, donde se evidencia el desconocimiento de la diversidad.

Desde lo anterior se evidencia el control de la educación por cierto taylorismo, expresado por Tyler (1973) en su libro Principios básicos del currículo, donde aparecen de manera organizada los fines educativos, lo que se debe enseñar y aprender. Las perspectivas teóricas en las que se fundamenta, como "observar, escuchar, estudiar, ¿comprender?, memorizar, reproducir" (Rodríguez, 2003), son ajenas a los intereses de la población, pues obedecen a otros intereses políticos, tecnicistas y globales (Gimeno, 1995; Pérez & Farah, 2008; Sánchez et al., 2019). Además, en los contenidos de los currículos falta incluir la población rural con sus necesidades e intereses porque en ellos prevalece la educación para la población urbana basada en el conocimiento escolar que hace énfasis en la presión externa, desnaturalizando el entorno y demostrando que las escuelas tienen que enseñar lo mismo desligándose de sus contextos (Berlanga, 2003).

Asimismo, el currículo de las escuelas rurales es actualizado cada año en la institución principal del sector urbano para toda la básica primaria, sin tener en cuenta la diversidad de territorios de los estudiantes y los conocimientos relevantes con el contexto (Pérez, 2001) o las buenas prácticas (Gallardo, 2003), por tanto, se encuentra un currículo con ausencia de la ruralidad plasmada en costumbres, tradiciones, estilos de vida, identidad campesina y saberes de la población que visibilizan una particular visión del habitante rural y su relación con el campo (Colbert & Mogollón, 1985).

Los ajustes o actualizaciones curriculares no parten de las realidades y necesidades de los contextos, tampoco cuentan con la participación de la comunidad (Núñez, 2010), dichas actualizaciones se realizan desde la "instrumentalidad" (Hoyos, 2012) de acuerdo con los ajustes oficiales contemplados en los referentes de calidad: Estándares Básicos de Aprendizajes, Lineamientos Curriculares, la orientación de los DBA, mallas de aprendizajes y orientaciones pedagógicas del MEN que tienen una mirada estándar en la educación del país.

De este modo, el currículo oficial se debe reformular porque la realidad de los territorios rurales requiere de otras miradas incluyentes y pertinentes para contribuir en los procesos de desarrollo integral de los educandos, a partir de un diálogo cercano que incluya todas las dimensiones sociales, culturales y económicas. La inclusión del contexto (Arias, 2014; Núñez 2009; Parra, 1996) en su dimensión micro y macro no solo exige participación de la educación, constituye en sí mismo la fuente de saberes y conocimientos que son la base de la conservación, socialización y promulgación de un país biodiverso, multiétnico y pluricultural desconocido, donde se reconozca que enseñar exige el respeto de los saberes y la identidad cultural (Freire, 1997).

Finalmente, se debe otorgar autonomía y flexibilidad en la construcción curricular para la educación rural, desviando la mirada del currículo macro u oficial cuyo fin es estandarizar los contextos enseñando más de lo mismo, y donde se evidencia la falta de pertinencia curricular (Corvalán, 2006; Parra, 1996; Perfetti, 2003; Quinceno, 2013), la escasez de la participación (Colbert & Mogollón, 1985), del diálogo y respeto por las disparidades.

Es necesario dar cabida al currículo micro, local, desde la diversidad de territorios donde el término singular se hace presente. Como lo afirma Corvalán (2006) la ruralidad uniforme ya no existe, por tanto, el currículo para la educación rural requiere pensarse desde un nuevo paradigma educativo, dejar el formalismo oficial, acceder a cambios vertiginosos y de-construir para construir un currículo que permita valorar y reconocer el contexto, tal como como lo expone Stenhouse (1984), es necesario que ofrezca e integre otras formas de vida en un mundo diverso y así resolver problemas de la vida cotidiana.

El tema que nos convoca permite reconocer que las políticas educativas del territorio rural no son suficientes (Echavarría et al., 2019; Perfetti, 2004) pues el currículo oficial se encuentra desligado de dicho territorio. No se trata de impartir conocimiento extrapolar del territorio donde se vive, ya que en palabras de Boíx (2019) sería "hacer escuela" a espaldas de la realidad social, cultural y económica donde habita el estudiante. Esta situación genera una preparación netamente de saberes académicos como lo plantea Berlanga (2003), con estándares mínimos que no obedecen o son insuficientes para vivir en el medio, lo cual da a entender una preparación para que las personas abandonen el territorio. Sin embargo, no existen posibilidades para que la zona urbana los acoja (Boíx, 2019; Núñez, 2010). Además, es importante tener presente la población que se educa, al mismo tiempo que los aportes para la vida cotidiana y la relación de las prácticas educativas con los estilos de vida de las personas y la realidad del contexto (García, 2015).

De esta manera, se sugiere entender el currículo como una expresión sociocultural de la población en su diversidad, como dice Hoyos (2012) no se pueden ignorar los fundamentos culturales en la educación, que conllevan a la apertura de escenarios complejos, marcados por la identidad rural y el reconocimiento del otro en la diversidad de territorios, atendiendo un currículo enmarcado desde lo local a lo global, con inclusión de lo primero en lo segundo, sin menospreciar ninguno. Por último, es necesario comprender el currículo en el contexto de la satisfacción de las necesidades que la población posee, las individuales, familiares, sociales, culturales y productivas que requieren cierta autonomía curricular y dejar de lado la necesidad de pensar en educar para evaluar y medir, para promover el cambio pensando en la realidad de la población rural con sus necesidades.

Conclusión

El trabajo presentado es el resultado del análisis de contenido documental descriptivo al que fueron que ilustra una réplica de un currículo referenciado en un mandato oficial para un país de territorios diversos y que deja por fuera la ruralidad, entendida en la investigación como una categoría compleja que integra los estilos y dinámicas de vida de acuerdo con el contexto.

La investigación revela un currículo en la ruralidad con intereses externos al contexto de los estudiantes que busca la eficiencia y el control centrado en los aprendizajes académicos y la evaluación (interna y externa), sin distinguir entre los componentes curriculares para escuelas rurales y urbanas, pues, todo lo encontramos en las plataformas del MEN y plasmado en estos currículos con la visión de un país homogéneo, descontextualizado de la realidad de la población.

Lo anterior evidencia la carencia de políticas y pertinencia educativa para la educación rural, donde prevalece el modelo de Escuela Nueva, creado en Colombia en la década de los 70s para atender una población heterogénea con guías creadas desde el contexto. Por lo anterior, las políticas educativas deben ser revisadas para incluir en los currículos de instituciones rurales todo lo relacionado con la ruralidad, población campesina, cultura, estilos o modos de vida, problemáticas, necesidades y la ubicación en espacios diferentes al urbano como otra manera de vivir y prepararse para una cotidianidad singular que, además de conocimientos académicos, necesita conocer, rescatar, valorar y trabajar desde una educación contextualizada con temas de interés para el estudiante y para las familias, involucrando saberes locales en un currículo pertinente.

Con el trabajo realizado en esta investigación se comprueba que los currículos analizados para la educación en contextos rurales carecen de pertinencia curricular, hay escases de pertenencia e identidad con el lugar donde se vive, no se encuentra la inclusión del territorio, sólo se trabajan las diferencias entre la zona urbana y rural desde las construcciones y el paisajismo, sin conocer el medio rural. Se requiere, como lo enuncian Boíx (2019) y Núñez (2009) contenidos y estrategias didácticas enfocadas en potencializar el aprendizaje desde el contexto para fortalecer los proyectos de vida en el territorio, conservar y empoderar la identidad campesina invadida de saberes universales descontextualizados con su realidad, conservar los saberes ancestrales y aportar cambios al medio donde se vive, enfocarse en la práctica para pensar en construir una teoría que parta desde lo empírico. Como lo hace notar Stenhouse (1984) el currículo "es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica" (p.29).

La presente investigación aporta de manera significativa a la reflexión sobre políticas educativas para territorios rurales en la construcción de currículos pertinentes con los contextos, reconociendo la ruralidad como una categoría compleja, adaptándose a las necesidades educativas del territorio, respetando la enseñanza de competencias mínimas con las que debe contar todo estudiante, sin invisibilizar realidades de la población, estilos de vida, intereses y necesidades, para que la educación no llegue de manera impositiva y descontextualizada con la realidad de sus pobladores. De esta manera, sí se podría hablar de una educación rural cuando se incluyan en el currículo las particularidades del territorio con todas sus esferas en un diálogo permanente desde la escuela con la realidad del estudiante.

Finalmente, se encuentra en los currículos de escuelas rurales una carencia de la participación del territorio y de una propuesta pedagógica con el contexto, al ser un currículo rural no se encuentra en los contenidos la ruralidad o la vereda con su historia, actividades, población, economía, cultura, todas las temáticas son trabajadas de maneja general en todos los cursos, reflejando un ausentismo de la realidad empírica. Desde este estudio se quiere replantear la implementación no sólo de un currículo macro nacional, sino de un currículo micro territorial para deconstruir las prácticas curriculares desde adentro hacia afuera, teniendo en cuenta la diversidad de territorios con sus particularidades y disparidades.

Desde esta perspectiva curricular se hace necesario pensar y crear un currículo micro para el sector educativo rural que sirva como mediador entre la cultura escolar y la cultura vivida por los estudiantes que pertenecen a estos territorios; así la escuela puede convertirse en un constructo epistemológico, no de sujetos oprimidos invisibilizados a los que se les niega la posibilidad de participar y ser ellos mismos, coartando sus identidades para ser lo que otros esperan que sean desde otras visiones. Del mismo modo, se media por un currículo que se aleje del academicismo y trascienda a la transmisión de destrezas básicas y contenidos académicos relevantes y pertinentes con el territorio, que aseguren el éxito y progreso escolares para que puedan seguir aprendiendo y participando en su medio con herramientas que arraiguen el conocimiento y apego al territorio