Introducción

El proceso de incorporación de las mujeres a la política data de muy pocos años. En América Latina, las mujeres fueron históricamente marginadas del ejercicio pleno de la ciudadanía política hasta mediados del siglo XX. A partir de la sanción de leyes de sufragio femenino a lo largo del mundo, se iniciaron las primeras participaciones en las elecciones que les permitieron elegir y ser elegidas. Sin embargo, el acceso a cargos representativos no estuvo plenamente garantizado. La literatura académica y la experiencia política han evidenciado que las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de los espacios de poder y de la representación política (Bareiro y Soto 2015; Krook 2010; Matland 1998).

Podemos indicar que el aumento cuantitativo de mujeres en puestos de representación popular se corresponde con los mecanismos de acción afirmativa (como las cuotas de género o las leyes de paridad) que tienen como objeto derribar los obstáculos que, por razones históricas, sociales y culturales, les han impedido acceder a condiciones igualitarias de competitividad. Con ellos se busca aumentar la representación descriptiva de las mujeres (Pitkin ENT#091;1967ENT#093; 1985), es decir, incrementar el número de ellas dentro del Poder Legislativo.

En el caso de Argentina, el recorrido de incorporación y de reconocimiento de las mujeres en la vida pública y política tiene hitos importantes: la Ley 13010 del Voto Femenino en el año 1947, la Ley 24012 de cupo femenino en 1991 y la sanción de la Ley 27412 de Paridad en Ámbitos de Representación Política en el mes de noviembre de 2017.

Argentina fue el primer país en el mundo en aplicar un sistema de cuotas para garantizar la participación de las mujeres en el Congreso. La ley de cupo femenino estableció la obligatoriedad a los partidos políticos de incorporar un mínimo de 30 % de mujeres en sus listas electorales. Si bien la implementación de cuotas por sexo en las listas electorales tuvo impacto en la representación de las mujeres en la vida política, tampoco garantizó el acceso equitativo a cargos públicos. Esto es así porque “hecha la ley, hecha la trampa”; varios partidos, con el único fin de cumplir formalmente con esta normativa, han incorporado mujeres a sus listas, pero lo han hecho en lugares no expectables, de manera que siempre han sido los varones quienes han tenido más chances de resultar efectivamente elegidos.

No obstante, es posible afirmar que las cuotas fueron pensadas como mecanismos temporales para eliminar barreras en los procesos de selección de candidaturas, con el objetivo de romper las resistencias que mantenían a las mujeres fuera de los núcleos de poder y aumentar su llegada a los ámbitos de decisión (Archenti y Tula 2017; Caminotti y Freidenberg 2016; Franceschet, Krook y Piscopo 2012; Piscopo 2015; Schwindt-Bayer 2018).

Se trató de un logro en materia de representación descriptiva de género y las cuotas dejaron aprendizajes que orientaron el avance hacia la Ley de Paridad. Puede decirse que la reforma llegó a partir de que la ley de cupo mínimo encontró un techo: luego de más de dos décadas de elecciones con este tipo de medidas, se constató que las mujeres seguían subrepresentadas en los cargos políticos nacionales y provinciales del país.

En el caso de Argentina, el giro hacia la paridad -que implicó un cambio conceptual en el que la igualdad democrática se asocia al equilibrio de género y no a un porcentaje mínimo de mujeres en las candidaturas a los cargos políticos- comenzó en las legislaciones provinciales a partir del año 2000 y recién a fines de 2017 se aprobó la Ley de Paridad en el Congreso de la Nación.

El 23 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 27412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política para la presentación a cargos legislativos de nivel nacional. La norma fue reglamentada el 8 de marzo de 2019, mediante el Decreto 171/2019, y establece que:

Es parte de los requisitos para oficializar las listas electorales que estén integradas de manera intercalada por mujeres y varones.

En caso de reemplazo de un/a diputado/a, senador/a o parlamentario/a, se debe reemplazar por el mismo sexo. En caso de que no haya más mujeres/varones para reemplazar, se convocarán nuevas elecciones para cubrir cargos vacantes.

Que no se cumpla con la paridad implica la caducidad de la personería jurídica partidaria.

La primera implementación de la Ley de Paridad nacional tuvo lugar en las elecciones para la renovación parlamentaria en 2019. Ahora bien, los esfuerzos por construir democracias paritarias en América Latina permitieron que la representación descriptiva de género aumentara notablemente a partir de las reformas electorales inclusivas.1 No obstante, son numerosos los trabajos académicos que dan cuenta de que aún las mujeres enfrentan serias dificultades al momento de querer acceder a un cargo de representación política.2 En primer lugar, tienen que superar los techos de cemento (esto es, deben considerarse capaces y elegirse a sí mismas). En segundo lugar, deben ser seleccionadas por el partido político (lo que implica superar los techos de cristal existentes dentro de la organización partidista). Finalmente, es necesario que logren ser elegidas por el electorado, lo que implica en la sociedad moderna superar los estereotipos de género. Como puede observarse, se trata de obstáculos que implican diversas dimensiones: actitudinales e ideológicas, partidistas, institucionales, culturales y situacionales.

Al respecto, cabe mencionar que la Ley de Paridad nacional, junto a la Ley 26571 de 2009, de la Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral -cuyo eje central es el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (en adelante PASO)-, han constituido las últimas dos grandes reformas electorales de carácter nacional destinadas a democratizar la representación política y a ampliar derechos ciudadanos.

Teniendo en cuenta la magnitud de las modificaciones institucionales incorporadas en un acotado plazo y su impacto en la representación política en general y en la representación femenina en particular, en este trabajo nos proponemos como objetivo general indagar sobre la relación entre las PASO y el acceso de las mujeres a cargos de representación popular; es decir, nos interesa estudiar cómo ha sido el armado de las listas finales, los lugares asignados a las candidatas mujeres, la facilidad con la que estas acceden a puestos expectables y la permeabilidad de los agrupamientos hacia su participación, a partir de la entrada en vigencia de las PASO. Esto, como se mencionó, considerando que la ley electoral que incluye las PASO tiene entre sus objetivos generar efectos democratizadores y garantizar la competencia en pie de igualdad. Por eso, consideramos relevante analizar si dicho objetivo es extensivo a la cuestión de género, si no lo altera o si entra en contradicción con otros avances en la materia. Asimismo, se busca identificar los cambios acaecidos con la incorporación de la Ley de Paridad. A tal efecto, dividiremos el periodo analizado en dos: aquel que inicia con la implementación de las PASO (2011-2017), y aquel en el que comenzó a aplicarse la Ley de Paridad (2019-2023) y coexistieron ambas normativas.

En cuanto a los objetivos específicos, nos proponemos lo siguiente: describir cómo fue el ingreso de mujeres en la Cámara de Diputados entre 1993 y 2023; medir la utilización efectiva de las PASO como mecanismo de selección de candidaturas dentro de las agrupaciones que participan; identificar y sistematizar las reglas de proporcionalidad adoptadas para la distribución de lugares luego de las PASO en la integración final de las listas; evaluar cómo la integración resultante afectó la presencia de mujeres; e identificar los cambios acaecidos con la incorporación de la Ley de Paridad.

El texto se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se describen las características del sistema electoral argentino poniendo especial atención al régimen de las PASO y su funcionamiento como mecanismo de selección de candidaturas. En segundo lugar, se presenta la metodología a implementar. En tercer lugar, se da cuenta de cómo ha sido el ingreso de mujeres a la Cámara de Diputados durante el periodo estudiado. En cuarto lugar, se analiza cómo ha sido el armado de las listas finales focalizándonos en los lugares asignados a las candidatas mujeres, en los comicios 2011-2023, a partir de la implementación de las PASO. Finalmente, en quinto lugar, se reflexiona en torno a una serie de conclusiones respecto a lo observado durante el trabajo en materia de reglas electorales y representación política de las mujeres, y se propone una agenda futura de investigación.

1. Reglas electorales en Argentina

En el análisis del funcionamiento y la efectividad de los regímenes democráticos representativos modernos, resulta necesario comprender el diseño del sistema electoral. Esto implica estudiar las reglas que establecen las condiciones sobre quiénes pueden votar y quiénes pueden aspirar a ser candidatos y candidatas, y también sobre cómo deben ser conformadas las listas y cómo se cuentan los votos -el proceso de transformación de votos en cargos-. Siguiendo a Abal Medina y Suárez-Cao, es primordial indicar que “si las reglas institucionales deciden quién obtiene qué, esto es, ayudan a definir ganadores y perdedores en la arena institucional, es fundamental conocer los procesos que llevaron a las diferentes alteraciones del sistema electoral en nuestro país” (2003, 122). Podemos decir, entonces, que el sistema electoral otorga legitimidad a los representantes.

En Argentina, las elecciones para los cargos ejecutivos (nacional, provinciales y municipales) se celebran cada cuatro años (que corresponden a la duración de los mandatos), mientras que la renovación de los cargos legislativos sucede cada dos años.3 En ambas cámaras se elige mediante lista cerrada y bloqueada. A su vez, en el caso de la Cámara de Diputados, se utilizan distritos de magnitud variables4 y el reparto de bancas sigue el principio de representación proporcional utilizando la fórmula D’Hondt con una barrera legal del 3 % del padrón. Por su parte, para la categoría de senadores rige la lista incompleta5 y se eligen tres escaños por distrito, con dos lugares para la mayoría y uno para la primera minoría.

Como se mencionó, en diciembre de 2009 se sancionó en Argentina la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral que estipula las normas para la realización de las votaciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.6 Esta normativa electoral se estableció -junto a otras disposiciones complementarias- con tres finalidades substanciales (Gallo 2015; Tullio 2010): 1) operar como un mecanismo de selección de candidaturas democrático e inclusivo; 2) ordenar la oferta electoral y racionalizar el sistema de partidos; y 3) empoderar al ciudadano -entendiendo que con la incorporación del voto obligatorio en la competencia interna se generarían incentivos directos a la participación de los electores independientes) (Escolar 2011; Gallo 2015)-. El interés de este trabajo no es observar el efecto “depurador” de las PASO, esto es, ordenar el sistema de partidos tanto en lo relativo a la reducción del número de partidos como a la disminución de la fragmentación de la oferta electoral (Scherlis y Tchintian 2023); aquí se pretende estudiar, desde una perspectiva de género, el objetivo mencionado: la democratización de las estructuras partidarias propuesta por la normativa respecto a garantizar el derecho a competir por candidaturas en igualdad de condiciones, por el voto libre ciudadano -lo cual requiere indefectiblemente de la competencia de al menos dos alternativas diferenciadas con chances parejas-.

Siguiendo a Buquet y Gallo (2022), resulta fundamental abordar las PASO en su doble aspecto o función: como un método de selección interna de candidatos y como una regla electoral que forma parte de la legislación nacional. En el caso de Argentina, a su vez, la particularidad reside en que es el único país de América Latina en el que se han celebrado primarias abiertas obligatorias para los ciudadanos. Esta obligatoriedad para la ciudadanía, señala Gallo (2017), implica una contradicción intrínseca: las PASO, por un lado, atañen a cuestiones internas de las fuerzas políticas que se presentan (la definición de los candidatos oficiales para cada partido o coalición) y, al mismo tiempo, dependen de la asistencia y decisión final de la totalidad de los concurrentes, quienes, en su mayoría (Gallo 2017; Kollman 2011), son electores independientes que suelen utilizar criterios diferentes al partidario para elaborar sus preferencias (Abal Medina 2004).

Desde 2011 (cuando las PASO fueron implementadas por primera vez), cada dos años el proceso eleccionario en Argentina se desarrolla del siguiente modo: en agosto se celebran las PASO y en octubre, las elecciones generales para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Resulta relevante señalar que la obligatoriedad de las PASO recae sobre las candidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación, y también sobre las candidaturas a senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercado Común del Sur (Mercosur). Lo anterior da lugar, en el caso de los cargos legislativos, a una competencia (si se opta por esta alternativa) que sucede entre listas de candidatos y no entre candidatos individuales. En la literatura académica ha primado el análisis de la utilización de las PASO para las elecciones presidenciales, mientras que este trabajo se enfoca en su efecto en el parlamento. Sobre esto, podemos indicar que trabajos recientes se dedican a estudiar la injerencia de las PASO sobre la proporcionalidad en la asignación de bancas y la conformación de bloques parlamentarios (Alles, Haime y Tchintian 2021; Cruz y Goyburu 2020; Degiustti y Scherlis 2020; Gallo 2022). Aquí el interés está en estudiar específicamente cómo interactúa la normativa con las prácticas de selección de candidaturas, observando la permeabilidad respecto al acceso de las mujeres al Congreso nacional.

Con respecto a lo concerniente a la distribución de lugares posterior a las PASO, en el caso de los diputados, cada agrupación posee la potestad de fijar sus propias disposiciones para la integración final de las listas, según lo que establezca su carta orgánica o reglamento de la alianza (Ley 26571). En cuanto al Senado, no hay integración de listas, sino que aquella que resulta ganadora en la instancia de primarias compite sin alteraciones en las elecciones generales. Por ello, aquí nos vamos a centrar en el análisis de los comicios legislativos para diputados nacionales, ya que el interés está en observar cómo operó la cuestión de la paridad y el armado de las listas en la doble instancia (PASO y generales).

A partir de su incorporación, diversas producciones académicas han indagado acerca de las consecuencias de la implementación de las PASO como mecanismo de selección de candidaturas (Abal Medina 2010; Clérici, Cruz y Goyburu 2016; Cruz 2021; De Luca y Malamud 2017; Gallo 2015, 2018, 2021 y 2022; Pomares, Scherlis y Page 2011; Santoro 2020). En general, los análisis evalúan la adecuación de las PASO a los objetivos propuestos originalmente.

Sobre esto, las posiciones parecen ser diversas entre los analistas. Por ejemplo, quienes evalúan positivamente la normativa, plantean que las PASO han cumplido con dos objetivos propuestos que ninguno de los marcos normativos previos alcanzó: “garantizar una adecuada administración electoral de la competencia intrapartidaria y depurar la oferta en las elecciones generales” (Tula, Galván y Santoro 2021, 4). También, varios autores destacan que las PASO han promovido la construcción de dos grandes coaliciones pluriabarcativas (Cambiemos / Juntos por el Cambio y Frente para la Victoria / Frente de Todos / Unión por la Patria) y afirman la importancia de mantener la normativa para preservar este sistema bicoalicional electoral (Alenda y Varetto 2020; Cruz y Goyburu 2020; Degiustti y Scherlis 2020; Tchintian y Vronkistinos 2021).7 Esto, a su vez, en trabajos recientes ha sido relacionado con una mejora en la proporcionalidad en la asignación de bancas; es decir, se interpreta que, a partir de la implementación de las PASO, se ha conseguido una mayor precisión en la representación de las preferencias ciudadanas en las instituciones (Alles, Haime y Tchintian 2020 y 2021; Tullio 2021).

Por su parte, los críticos de las PASO suelen destacar que sus objetivos operan en direcciones opuestas y se piensa poco probable que una misma normativa logre reducir el número de partidos, fortalecerlos por dentro y, en simultáneo, sanearlos y acercarlos a la sociedad (Gallo y Pérez Roux 2021). Al contrario, lo que se ha observado desde que se puso en práctica esta normativa hasta ahora es la conformación de alianzas inestables, la ausencia de participación de la ciudadanía en la determinación de las candidaturas (debido a la falta de competencia interna en las PASO), las prácticas propias de la política tradicional de centrar las nominaciones en las cúpulas o en un líder, y la consagración de candidatos partidarios que no cuentan con amplio apoyo popular (Gallo 2015, 2017, 2018 y 2022). También, se ha señalado que, como la normativa no otorga compensaciones a potenciales perdedores -es decir, que quienes son derrotados quedan impedidos de competir por otro cargo de representación popular en el proceso eleccionario-, esto termina desincentivando la competencia interna cuando hay más de un candidato con chances reales de ganar dentro de una agrupación, lo que genera tendencias centrífugas (Buquet y Gallo 2020).

Considerando que las reglas electorales no son política ni axiológicamente neutras, sino que tienen un efecto vital en la dinámica política, en cuanto a la distribución del poder y la adjudicación de espacios institucionales (Gallo 2022), en este trabajo el interés está en estudiar el impacto de las PASO en la asignación de lugares expectables para las mujeres, analizando cómo interactúa dicha normativa electoral con la ley de cupo, primero, y con la Ley de Paridad de género, a partir de los comicios de 2019.

2. Metodología

Este trabajo tiene un carácter exploratorio y descriptivo, y se propone estudiar cómo ha sido la asignación de bancas para la categoría de diputadas en Argentina a partir de la implementación de las PASO. Así, se contempla a todas las diputadas que fueron electas en los sucesivos comicios transcurridos entre 2011 y 2023, centrándonos en la agrupación política por medio de la cual cada una de ellas compitió. Se consideran los siguientes elementos: i) si había participado con lista única en las PASO o si había presentado competencia; ii) en el segundo caso, si la agrupación posteriormente integró a candidatos perdedores en la nómina definitiva (atendiendo a disposiciones de cada carta orgánica o reglamento aliancista); iii) en este último caso, si las diputadas electas provenían o no de las listas internas ganadoras. En relación al primer ítem, interesa indicar que por competencia nos estamos refiriendo a que haya más de una lista por cada agrupamiento político. La competitividad implica que al menos dos listas en pugna posean posibilidades de imponerse en la contienda interna. Cabe mencionar aquí que la competencia es condición de posibilidad de la competitividad, y esta, a su vez, es requisito indispensable para que se cumpla con el objetivo de la democratización interna de listas y candidaturas partidarias.

Aquí se medirán ambas dimensiones en todas las PASO sucedidas durante el periodo estudiado, usando indicadores de la competencia -que va a establecerse por la existencia de más de una lista por agrupamiento- y la competitividad -que se medirá a través del margen de victoria entre la primera y la segunda- (Gallo 2022). Se considerará que la disputa es competitiva si la primera lista no duplica a la segunda en términos de votos8 (Gallo 2018).

En relación al segundo ítem, el esfuerzo está en estudiar la normativa interna que adoptan las agrupaciones políticas para la integración de los derrotados internos -que han constituido la primera preferencia para un sector del electorado- en las nóminas definitivas que compiten en las elecciones generales. Aquí tomaremos la categoría definida por Gallo (2022) de porcentaje de exclusión interna (% EI), que mide el porcentaje alcanzado por listas internas que no fueron integradas, pero cuyos partidos obtuvieron bancas en esa elección, lo que hace referencia a “las preferencias de los ciudadanos que apoyan a un sector interno específico excluido del reparto de bancas” (26). Es decir, observaremos la exclusión/inclusión de la representación formal de sectores intrapartidarios que han sido la preferencia de un sector del electorado. Se aclara que aquí tendremos en cuenta a aquellos derrotados internos que no fueron vencidos por una duplicación de votos (partidos/coaliciones que presentaron competitividad en las PASO).

En relación al tercer ítem, se observa el porcentaje de diputadas electas que provenían de los sectores internos derrotados en la instancia de primarias. Aquí se presupone que un menor % EI implica una mayor presencia de mujeres provenientes de los sectores perdedores en las PASO.

A su vez, también se tendrá en cuenta la magnitud de las circunscripciones por las que se presentaron las diputadas, diferenciando entre pequeñas (uno a cinco escaños que se renuevan en cada elección), medianas (seis a diez bancas) y grandes (diez o más curules), siguiendo la clasificación de Nohlen (1994).9

Para evaluar los efectos de las PASO en las posiciones asignadas a las candidatas mujeres en las listas finales, se observará: i) si estas estaban en las listas ganadoras o perdedoras; ii) si las mujeres de las listas ganadoras se vieron perjudicadas en la conformación de la lista final por la integración con la lista perdedora o si, al contrario, salieron beneficiadas; y iii) si se presentan variaciones sobre estos puntos entre el periodo en el que las PASO interactuaron con la ley de cupo y con la Ley de Paridad.

3. La presencia de mujeres en la Cámara de Diputados (2003-2023)

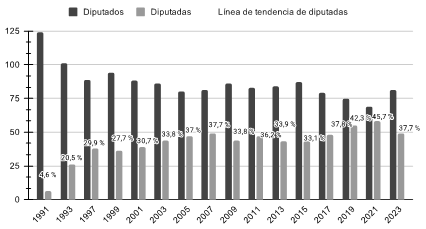

En primer lugar, nos interesa describir cómo ha sido el ingreso de mujeres a la Cámara de Diputados en el periodo abordado en este trabajo, para dar cuenta de su representación descriptiva en dicho órgano colegiado. Puede decirse que, desde la entrada en vigencia de la ley de cupo femenino, los porcentajes de legisladoras nacionales han aumentado en forma sostenida (ver figura 1).

En el caso de la Cámara de Diputados, a partir de dicha sanción se observa que el número de mujeres electas pasó del 4,6 % en 1991 al 20,5 % en 1993. A su vez, se produjo otro salto significativo en las elecciones legislativas de 1997, cuando el porcentaje de mujeres electas ascendió al 29,9 %. A partir de allí, el número se mantuvo estable y alcanzó el cupo del 30 %, pero no logró superarlo en gran medida, lo que demuestra que el cupo terminó convirtiéndose en un techo antes que en un piso.

Como ha sido indicado previamente en la literatura académica relativa a la participación de las mujeres en la política, si bien el espíritu de una medida de acción afirmativa apunta a modificar conductas y prácticas discriminatorias y transformar los marcos de sentido con que operan los actores políticos (Caminotti 2017), los datos aquí expuestos evidencian la persistencia de un fenómeno de cumplimiento minimalista (Archenti y Tula 2017) o nominal (Borner et al. 2009).

Para que el porcentaje de diputadas que ingresaban superara el 40 %, hubo que esperar a la entrada en vigencia de la Ley de Paridad. También interesa indicar que los resultados aquí expuestos evidencian que, si bien los partidos cumplieron formalmente con esta ley tanto en 2019 como en 2021, sus prácticas de selección de candidaturas no se ajustan enteramente al nuevo paradigma de la democracia paritaria, ya que el ingreso de mujeres no ha sido del 50 %. De hecho, en la última renovación parlamentaria se observa una disminución de la presencia de mujeres en el parlamento: desde el 10 de diciembre de 2023 la Cámara de Diputados pasó de contar con 117 a tener 111 diputadas, es decir, el 43,19 %, con lo que se dejó atrás el máximo histórico alcanzado del 45,52 %. Que los varones sean en gran medida los dueños de las cabezas de las listas demuestra los límites que la praxis política impone al avance de la igualdad de género por medios normativos.

Ante el mecanismo de los partidos de reservar el primer lugar de la lista para los candidatos varones, las mujeres que ocupan el segundo lugar en las boletas tienen menores posibilidades de acceder a una banca. Esto se observa de manera clara en distritos de magnitud pequeña con una asignación impar de bancas, en donde la tendencia indica que mayoritariamente ingresan dos varones a razón de una mujer.10

Tabla 1. Encabezamiento de listas por mujeres para las elecciones legislativas nacionales (2003-2023)

| Año | Número de listas presentadas en las PASO | Número de listas encabezadas por mujeres en las PASO | Porcentaje de listas encabezadas por mujeres | Número de listas presentadas en elecciones generales | Número de listas encabezadas por mujeres en elecciones generales | Porcentaje de listas encabezadas por mujeres |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2003 | 258 | 37 | 14,5 % | |||

| 2005 | 356 | 75 | 21,0 % | |||

| 2007 | 308 | 72 | 23,3 % | |||

| 2009 | 225 | 37 | 16,4 % | |||

| 2011 | 249 | 38 | 15,2 % | 151 | 20 | 13,2 % |

| 2013 | 268 | 54 | 20,1 % | 140 | 31 | 22,1 % |

| 2015 | 224 | 48 | 21,4 % | 104 | 22 | 21,1 % |

| 2017 | 329 | 71 | 21,5 % | 140 | 39 | 27,8 % |

| 2019 | 190 | 42 | 22,1 % | 106 | 24 | 22,6 % |

| 2021 | 274 | 87 | 31,7 % | 134 | 47 | 35 % |

| 2023 | 288 | 93 | 32,3 % | 98 | 25 | 25,5 % |

| Total | 1.822 | 433 | 23,7 % | 2020 | 429 | 21,2 % |

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en Internet y los datos abiertos de la Cámara Nacional Electoral, Poder Judicial de la Nación.

La tabla 1 nos permite observar dos aspectos clave respecto del encabezamiento de las listas por candidatas mujeres: primero, que la incorporación de las PASO como normativa y como método de selección de candidaturas no produjo un cambio relevante en la presencia de las mujeres en el primer lugar de la lista. Si tenemos en cuenta la tendencia entre el 2003 y el 2009 (previo a las PASO), y entre el 2011 y el 2023 (con la implementación de las PASO), el porcentaje promedio de mujeres que encabezan las listas es del 21,1 %. Por ello, si evaluamos desde una perspectiva de igualdad de género cómo resultó el objetivo de democratizar las estructuras partidarias, podemos afirmar que la normativa no resolvió la problemática anteriormente existente respecto al paradigma patriarcal dominante y los mecanismos de distribución del poder sobre los que se sustenta.

El segundo aspecto clave es que, si tenemos en cuenta el diseño institucional de la Ley de Paridad, que exige una conformación paritaria de las listas, de manera alternada y sin excepciones posibles, se trata de una medida de acción afirmativa que planta una cuota fuerte y un sistema electivo inclusivo. Sin embargo, la situación de la presencia de mujeres que encabezan las listas tampoco ha sufrido amplias modificaciones desde que la paridad fue implementada. Como sostienen Caminotti y Freidenberg (2016), las decisiones estratégicas de las élites políticas tienen una gran incidencia en la representación descriptiva de género. Los resultados expuestos en la tabla 1 dan cuenta de que existen filtros partidarios y de comportamiento de los actores que condicionan la implementación de las cuotas.

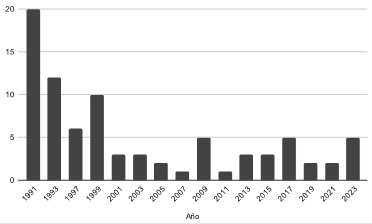

Si comparamos lo acontecido entre 1991 (cuando no había medida de acción afirmativa), 1993-2017 (cuando regía la ley de cupo) y 2019-2021 (bajo el régimen de paridad), nos encontramos con que se perpetúa la situación de casos en los que ninguna mujer ingresa a la Cámara de Diputados, especialmente en aquellas provincias que solo eligen dos escaños (como los casos de La Pampa y San Luis en 2019 y 2023, y Formosa y Río Negro en 2021) (ver figura 2). Podemos decir, entonces, que el sistema electoral y las características de la competencia política condicionan ampliamente la efectividad de la paridad. También, que las medidas de acción afirmativa no alcanzan por sí solas para lograr una igualdad formal, sino que deben acompañarse por otras acciones políticas, económicas, educativas y culturales.

No obstante, resulta relevante indicar una modificación clave que la Ley de Paridad impone, que es aquella relacionada con el mecanismo de reemplazo por género. Esto se debe a que, por ejemplo, en el periodo 2011-2017, trece mujeres elegidas como diputadas fueron reemplazadas por candidatos varones. Un escenario ya no factible ante la nueva normativa vigente.

4. Régimen de PASO y asignación de lugares a las mujeres candidatas

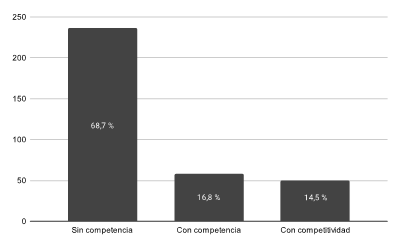

En relación al tipo de participación en las PASO de aquellas diputadas que obtuvieron una banca entre 2011 y 2023, como puede verse en la figura 3, de las 345 mujeres electas, solo 108 participaron en primarias con competencia y, dentro de este grupo, fueron 50 las que lo hicieron en primarias con competitividad. Podemos indicar, por lo tanto, que solo el 14,5 % de las diputadas accedió a su cargo habiendo formado parte de una lista competitiva en las PASO. Esto es producto de la baja utilización de la instancia de primarias como mecanismo de selección de candidatos; por ende, del bajo cumplimiento democratizador, en términos generales.

Otro elemento que resulta importante mencionar es que las elecciones legislativas coinciden cada cuatro años con los comicios presidenciales y cada ocho años pueden coincidir con un posible escenario reeleccionista. Esto lleva a que las estrategias desplegadas por las fuerzas que compiten varíen según se trate de elecciones legislativas concurrentes con las ejecutivas -en las que la tendencia muestra que hay una menor competencia para cargos legislativos en las PASO- o se celebren elecciones no concurrentes -en las que se presupone que hay una mayor predisposición a dar lugar a la competencia entre sectores internos partidarios en la instancia de primarias-.

Si analizamos cuándo fueron electas aquellas diputadas que provenían de listas que compitieron en las PASO, observamos que, de las 108 candidatas ubicadas dentro de esta categoría, 40 lo hicieron en elecciones concurrentes (2011, 2015, 2019 y 2023), mientras que 108 ingresaron al Congreso habiendo competido en las PASO en comicios no concurrentes (2013, 2017 y 2021). La tendencia aquí muestra, por lo tanto, que hay mayor competencia en la instancia de primarias para los cargos legislativos cuando se trata de elecciones de medio término, es decir, que no coinciden con la elección del Ejecutivo nacional. Al contrario, los datos recopilados a partir del análisis de las diputadas electas entre 2011 y 2023, cuando se trata de comicios recurrentes, indican que, a pesar de regir las PASO, se perpetúa la tendencia de acuerdos de cúpula o élites partidarias a la hora de definir las candidaturas.12 Sobre esto, interesa mencionar que se infiere que quienes deciden o controlan las nominaciones tendrán luego el control sobre el proceder de los legisladores mujeres y hombres (Langston 2007). Un trabajo de investigación de Cherny, Figueroa y Scherlis sobre el funcionamiento del sistema político y la nominación de candidatos para cargos legislativos nacionales en Argentina indica que el poder de nominar candidatos “está más disperso de lo que normalmente se asume” (2018, 234), ya que no solo el presidente y los gobernadores inciden en el armado de las listas, sino que hay líderes políticos provinciales con capacidad de nominación, y otros actores, como partidos de coalición e intendentes. A su vez, dicha influencia también varía según sean comicios concurrentes o no, como así también de si se trata de gobernadores alineados con el Poder Ejecutivo nacional o no (235-236).

En relación a la regla adoptada por cada agrupación para la composición de las listas finales y su influencia sobre admitir la incorporación de mujeres, podemos decir que, mientras regía la ley de cupo, el sistema adoptado por cada agrupación para incluir a los perdedores en la lista final tenía influencia directa en la posibilidad de que más mujeres accedieran a puestos con opciones de obtener una banca. Sin embargo, a partir del régimen de paridad, que garantiza la alternancia de género en las listas, se asegura la presencia -al menos- de una mujer en segundo lugar. Por lo tanto, dicha regla adoptada por las agrupaciones pierde cierta injerencia en relación al ingreso de más mujeres en el Congreso, ya que aquellas candidatas provenientes de listas perdedoras que son integradas a la lista final lo hacen desplazando a otras mujeres, por lo que no hay variación en la distribución de género.13

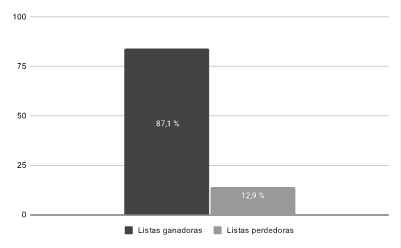

No obstante, sí resulta relevante detenernos en el reglamento interno sobre la inclusión de los derrotados en las listas generales en lugares expectables. De las 96 diputadas electas que habían competido en la instancia de PASO, solo 10 provenían de listas perdedoras,14 es decir, el 10,7 % (ver figura 4). Esto nos permite afirmar que en el periodo estudiado fue muy alta la exclusión de los derrotados.

En gran parte de los estudios teóricos favorables a la utilización de primarias abiertas como método de nominación de candidaturas, se asocia la idea de empoderamiento o empowerment ciudadano a la potestad que se les otorga a los electores para asignar responsabilidades selectivas respecto de las diversas alternativas que se les presentan (Abal Medina 2010; Astarita 2009; Gallo 2015; Tullio 2010). Sin embargo, la reducida incorporación de contendientes derrotados en listas definitivas en lugares expectables, que indica un alto % EI, sugiere que el mecanismo no favorece necesariamente las preferencias ciudadanas.

A su vez, es dable indicar que, de las diez diputadas integradas, siete eran de distritos grandes y medianos, por lo que la integración de derrotados en lugares expectables se reduce aún más en el caso de los distritos chicos.

También es interesante mencionar que, de las agrupaciones que obtuvieron bancas en el Congreso habiendo presentado competencia para las PASO, había en total, para el periodo estudiado, 43 listas encabezadas por mujeres que fueron derrotadas en las primarias. En este caso, solo dos de ellas fueron integradas en las listas finales en lugares expectables. Es decir, que 41 precandidatas cabeza de lista en las PASO no fueron integradas en la lista final o lo fueron, pero en lugares no expectables. Sobre esto, hay que aclarar que, de estos 41 casos, hay 14 que se destacan por haber obtenido resultados competitivos en las PASO.15 Entonces, la lista ganadora no duplicó los votos obtenidos por la lista encabezada por una mujer que, sin embargo, no alcanzó una banca. Todos estos casos coinciden en que se dieron en distritos chicos. Por lo tanto, podemos afirmar que allí es más factible que los derrotados internos (que constituyeron la primera preferencia para un sector del electorado) no sean integrados en las nóminas definitivas o, en su defecto, sí lo sean, pero no obtengan representación. Esto ilustra la afirmación de Gallo respecto de que “la potestad para redactar las reglas partidarias / coalicionales recae sobre los sectores intestinos dominantes; por ello, es frecuente (particularmente en provincias chicas) que se estipulen umbrales restrictivos que limitan las posibilidades de que los desafiantes se integren en las listas definitivas” (2022, 34).

A la pregunta acerca de si las PASO son un sistema que permite que las preferencias de la ciudadanía -en este caso, particularmente centrado en el señalamiento de candidatas mujeres- se reflejen más fielmente en las alternativas políticas que obtienen bancas en el Congreso Nacional, hay que poner el foco más en la integración que en la competencia interna. En ese sentido, los datos aquí arrojados respecto de aquellas candidatas mujeres que perdieron en primarias competitivas permiten afirmar que, como ya ha señalado Gallo (2022), la asignación de bancas parlamentarias no ha sido necesariamente acorde con las preferencias favoritas de los electores. Es decir, “con bajos niveles de integración de derrotados a las listas definitivas post PASO se dificulta la conformación de contingentes legislativos que reflejen fielmente las preferencias iniciales de la ciudadanía” (Gallo 2022, 35).

A su vez, si observamos cómo los partidos políticos se dan sus propias reglas internas para la integración de los sectores perdedores y cómo esto interactúa con la Ley de Paridad, nos encontramos con que son mayores las probabilidades de que se efectúen cambios en las reglas del juego cuando peligra la continuidad en el cargo de candidatos varones. Por ejemplo, en las PASO 2021, Juntos por el Cambio presentó competencia tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. En el primer caso, el sistema de distribución de cargos elegido implicó la incorporación de un piso del 20 % y lugares fijos para quienes llegaran a ese número en la interna. En el segundo caso, la regla adoptada fue un piso del 15 % y el sistema D’Hondt para la conversión de votos en escaños. Sin embargo, debido a la interacción de esta regla con la Ley de Paridad, el candidato varón que encabezara la lista que hubiera quedado en segundo lugar podía quedar afuera del reparto de bancas, mientras que la mujer que lo secundara podía llegar a ser diputada. Esta situación se “resolvió” a través de una adenda realizada al reglamento de integración que la propia coalición había acordado, para evitar que la Ley de Paridad dejara afuera al candidato varón.16

Esto demuestra, por un lado, que si bien en las últimas décadas se han impulsado reformas tendientes a transformar las instituciones legislativas nacionales y se ha sostenido que no es posible la construcción democrática sin mujeres (Freidenberg 2017), aún las resistencias culturales, sociales y políticas a la participación y representación de las mujeres en América Latina son muy fuertes (Freindenberg 2017). Especialmente porque todavía hay quienes consideran que la política continúa siendo un campo estrictamente masculino y las mujeres que acceden a él se convierten en una amenaza (Albaine 2014 y 2015; Archenti y Albaine 2013; Freidenberg 2017).

Por el otro lado, si se tratase del sector interno de una coalición programática, esto es, que cuenta con un elemental grado de cohesión y homogeneidad, no debiera importar quién es la persona que ocupa la banca en la Cámara de Diputados, sino el asegurarse dicho espacio en el Congreso Nacional.

Reflexiones finales

En este trabajo se intentó analizar la relación de las PASO -elemento central de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral- con el acceso de las mujeres a la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta la combinación de esta normativa con medidas de acción afirmativa encaminadas a avanzar hacia la igualdad de género.

En primer lugar, en relación a los bajos niveles de competencia interna presentados, en términos generales, estos expresan la poca utilización de las PASO como mecanismo de selección de candidaturas, algo que ha sido ampliamente estudiado en trabajos enfocados en los resultados de las PASO. El hecho de que el 68,7 % de las mujeres que accedieron a bancas lo hayan hecho a través de listas que no habían presentado competencia en las PASO da cuenta de que, en la mayoría de los casos, la selección de los candidatos no recae efectivamente sobre el electorado convocado en la instancia de primarias. Es decir, que las agrupaciones políticas no parecen haber renunciado a las prácticas endogámicas en pos de utilizar un mecanismo electivo y democrático. A su vez, en este trabajo nos interesa destacar que dichas prácticas suelen ser llevadas a cabo preeminentemente por varones, ya que las condiciones estructurales de los partidos políticos conducen a una baja presencia de mujeres en los espacios de discusión interna y toma de decisiones. Por lo tanto, la democratización interna de los partidos se convierte en un reto urgente para las democracias paritarias. En consonancia, sostenemos que es clave avanzar en identificar las reglas informales, es decir, las reglas del juego no escritas en los estatutos y leyes que suponen resistencias al cambio de paradigma y tienen consecuencias en la representación de género.

En segundo lugar, si consideramos que la integración de los derrotados internos es baja, las preferencias de la ciudadanía no necesariamente se traducen en las alternativas políticas que obtienen bancas en el Congreso Nacional. Un punto clave poco analizado tiene que ver con las propias reglas internas que se dan las agrupaciones para integrar a los derrotados. Al respecto, podría pensarse en una posibilidad de mejora en la asignación de bancas parlamentarias a aquellas mujeres que participan de listas que presentaron competencia interna y obtuvieron un apoyo amplio de la ciudadanía, y que, sin embargo, no lograron luego acceder a una banca y ni tan siquiera ser candidatas en las elecciones generales.

En tercer lugar, pudimos observar que las PASO no presentan problemas para respetar la paridad en las listas. Sin embargo, interesa aclarar que las PASO no favorecieron per se la integración de mujeres en lugares expectables. Nos referimos aquí a que, mientras regía la ley de cupo, tendieron a perpetuarse los sesgos preexistentes de género, lo que acentuó las prácticas arraigadas en un acceso desigual a cargos de representación política para las mujeres. Los datos analizados nos permiten plantear que el aumento de mujeres en la Cámara de Diputados es mérito de la Ley de Paridad y las exigencias reglamentarias de listas intercaladas por género, antes que de una conjunción entre el paradigma igualitario de género y las PASO.

Por ello, para cerrar, lo expuesto aquí hace posible inferir que la influencia de las PASO no sería directa sobre los lugares asignados a las candidatas mujeres. Esto es así porque dicha normativa no impone reglas de reparto de espacios de poder entre socios, sino que cada agrupación política posee la potestad de fijar sus propias disposiciones en lo concerniente a la distribución de lugares posterior a las PASO. Por ello, el carácter inclusivo o restrictivo de la regla adoptada por cada agrupación, combinada con la necesaria sujeción de esta a la normativa nacional de alternancia de género, es la que ha tenido influencia sobre la opción de que se incorporen mujeres. En definitiva, entonces, el objetivo de las PASO de democratizar las estructuras partidarias y tornar más representativos a sus componentes -que, como se expuso al inicio del trabajo, encabezó la agenda reformista- pareciera no haber impactado en las tradiciones políticas y partidarias argentinas previas a la implementación de la ley respecto al lugar que se le otorga a la mujer en el partido, el cual -en definitiva- tiene que ver con el lugar que el partido le otorga a la mujer en la sociedad.

Finalmente, en la medida en que aquí se puso el acento en una mirada descriptiva de las variaciones observadas en el acceso de las mujeres a la Cámara de Diputados a partir de la incorporación de las PASO, este análisis no explica de manera cabal cómo dicha normativa influye en la democracia paritaria; por lo tanto, las conclusiones presentadas tienen un alcance limitado y provisorio. Para próximas investigaciones, queda pendiente un análisis que contemple con mayor profundidad las instancias de negociación y conformación de listas anteriores y posteriores a las PASO, los mecanismos que facilitan o perjudican el acceso efectivo de mujeres a cargos electivos, como así también otras dimensiones aquí relegadas.