Introducción

Las elecciones primarias son mecanismos institucionales para resolver el conflicto de partidos y coaliciones en el proceso de selección de los candidatos. En Chile las elecciones primarias están reguladas por ley desde 2013 (Ley 20640). A diferencia de otros países de la región en donde son obligatorias, en Chile las primarias son voluntarias, simultáneas y vinculantes. Los partidos y las coaliciones pueden utilizar otros mecanismos, como la nominación de los candidatos por parte de sus directivas o de sus órganos intermedios. Antes de 2013, año en que debutó la Ley 20640, las coaliciones, en algunos casos, realizaban primarias organizadas por ellas mismas, lo que naturalmente traía conflictos internos, dado que las reglas las definían los líderes políticos y el sistema de contabilización de los votos no estaba oficializado por un organismo externo. Hoy esa tarea recae en el Servicio Electoral de Chile (Servel).

Desde 2013, todos los presidentes de la república se han sometido a una elección primaria y han pertenecido a la coalición que ha acumulado más votos. En total, se han realizado seis primarias, y en ellas han participado coaliciones de centro-derecha, centro-izquierda e izquierda. Michelle Bachelet (2014-2018) se impuso con el 73,1 % en la primaria del pacto Nueva Mayoría (ex-Concertación) en 2013, Sebastián Piñera (2018-2022) lo hizo con el 58,4 % en el pacto Alianza (coalición de centro-derecha) para las primarias de 2017 y Gabriel Boric (2022-2026) ganó con el 60,4 % en el pacto Apruebo Dignidad para las elecciones de 2021, una coalición compuesta por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Sin embargo, no todos los candidatos presidenciales han enfrentado una elección primaria. En las presidenciales de 2013, de los nueve candidatos en competencia, solo lo hizo Michelle Bachelet. Si bien la coalición de derecha también organizó primarias legales para esas elecciones, el candidato ganador renunció a seguir en carrera por problemas de salud, por lo que el pacto tuvo que nominar una candidatura de emergencia, Evelyn Matthei. En 2017, mientras tanto, de los ocho candidatos, solo dos compitieron en una primaria: Sebastián Piñera por la coalición de derecha y Beatriz Sánchez por el Frente Amplio, coalición de izquierda. En esos comicios, la coalición histórica de centro-izquierda -ex-Concertación- decidió presentar dos candidatos a la primera vuelta. Finalmente, en 2021, de los siete candidatos, dos compitieron en primarias legales: Gabriel Boric por el pacto Apruebo Dignidad y Sebastián Sichel por la coalición de derecha. En la ex-Concertación hubo una primaria, pero fue organizada por los partidos y fuera del plazo legal, y resultó como ganadora la candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste. En general, entonces, se advierte un uso irregular del mecanismo, y es más utilizado por los partidos de derecha que desde 2013 siempre han definido su candidato presidencial en primarias. Los partidos de izquierda, agrupados en el Frente Amplio y el Partido Comunista, han elegido a su candidato presidencial mediante primarias en 2017 y 2021, mientras que la ex-Concertación solo lo hizo para las elecciones de 2013.

En este artículo analizo tres dimensiones de las elecciones primarias a partir de los debates más clásicos que ofrece la literatura. En primer lugar, las instituciones que regulan estos comicios, atendiendo fundamentalmente a su carácter voluntario, simultáneo y vinculante, y también al tipo de padrón por el que pueden optar los partidos y coaliciones. Es decir, si es un padrón circunscrito a militantes o abierto a todo tipo de ciudadanos. En segundo lugar, describo la participación electoral en primarias, en dos dimensiones. Por un lado, el poder predictivo que tiene la participación en primarias sobre la participación en la elección general de primera vuelta, tomando como unidad de análisis los municipios (345 en total). Por otro lado, los factores socioeconómicos y sociodemográficos que explican las variaciones en la participación en las elecciones primarias y generales. En específico, me interesa evaluar el impacto de la pobreza y la ruralidad. En tercer lugar, analizo los resultados de las primarias, y discuto sobre el éxito que suelen tener los candidatos ideológicamente más extremos y el impacto del desempeño electoral de los ganadores de las primarias sobre el resultado de la primera vuelta presidencial.

El artículo se divide en cinco secciones. Primero, se presenta la teoría sobre elecciones primarias como proceso de selección de candidatos. Segundo, la descripción de las instituciones que regulan las elecciones primarias en Chile. Tercero, se ofrece un análisis de la participación electoral. Cuarto, se describen los resultados de las elecciones primarias presidenciales de 2013, 2017 y 2021. Quinto, se exponen algunas conclusiones.

1. Las primarias como proceso de selección de candidatos

Este marco teórico se divide en tres breves secciones. Primero, una panorámica general de la literatura que ha discutido sobre las elecciones primarias como mecanismo de selección de candidatos. Segundo, un análisis en torno a los factores socioeconómicos y sociodemográficos que explican la participación electoral en las primarias. Tercero, una discusión sobre las mayores probabilidades de éxito de los candidatos más extremos ideológicamente en el contexto de una elección primaria.

Dentro de los procesos de selección de candidatos, las primarias han ido ganando terreno, al menos en Chile, no solo para elecciones presidenciales, sino también para elecciones locales (Cantillana, Contreras y Morales 2015). En general, son vistas como un mecanismo que dirime las disputas entre facciones dentro de un partido o entre partidos dentro de una coalición (Bartels 2020; Buquet y Gallo 2022; Gallagher y Marsh 1988; Siavelis y Morgenstern 2008). Algunos consideran las primarias un peligro para la institucionalización y cohesión de los partidos, y un instrumento para favorecer a los candidatos más polarizados (Gerber y Morton 1998; Kenig 2009; McCann 1995; Rahat 2009; Rahat y Hazan 2001), mientras que otros sostienen que este resultado es frecuente en sistemas bipartidistas, pero no en sistemas multipartidistas donde hay más espacio para el triunfo de candidaturas moderadas (Carey y Polga-Hecimovich 2006). Desde esta perspectiva, entonces, las primarias se constituyen en un medio de selección de candidatos que contribuye al fortalecimiento de la democracia. Dado que los militantes o electores participan directamente en el proceso de nominación, la definición del candidato se hace más amplia y -según algunos- más legítima (Alcántara 2002; Carey 2008; Freidenberg 2003). Adicionalmente, las primarias facilitan una mejor publicidad de los candidatos y animan la participación democrática en el proceso de selección, alimentado por debates entre los postulantes e información directa a través de campañas masivas (Alcántara 2002; Boix 1998).

Las primarias también permiten poner a prueba a los candidatos, que deben enfrentar las preguntas de la prensa y someterse a debates públicos en los que los electores pueden evaluar sus fortalezas y debilidades. En tal sentido, se constituyen en una buena instancia de información para los votantes (Serra 2011). Algunos sostienen que por esta razón las primarias son más usuales en partidos o coaliciones débiles que, precisamente, necesitan espacios comunicacionales para hacerse más conocidos, y de este modo se impulsa la visibilidad pública de sus candidatos (Adams y Merril 2008; De Luca, Jones y Tula 2002). Sin embargo, los partidos más grandes difícilmente están dispuestos a ceder ese espacio frente a los partidos débiles, por lo que es razonable que también compitan en una primaria. El caso de Chile es muy representativo, pues, tanto en 2013 como en 2017, los candidatos favoritos según las encuestas de opinión -Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- decidieron someterse a un proceso de primarias que, ciertamente, implicó costos dada la rudeza de algunos debates televisivos, pero les permitió mantenerse con una amplia figuración pública (Contreras, Morales y Navia 2017).

Sin embargo, las primarias también pueden presentar efectos negativos. Entre los más destacados están la fractura del partido o coalición, y -como señalamos- la elección de candidatos polarizados (Altman 2012; Colomer 2002). Sobre este punto existe polémica. Para algunos, en los procesos de elecciones primarias abiertas para todos los electores, los candidatos moderados tienen más posibilidades de ganar, porque los votantes que participan de esa elección se asimilan al votante mediano (Gerber y Morton 1998; Kaufmann, Gimpel y Hoffman 2003). Por ende, resulta esperable que en elecciones primarias donde solo votan los militantes sean los candidatos más polarizados quienes presenten más opción de ganar. No obstante, esto es discutido por Sides et al. (2020), quienes encuentran que los votantes de las primarias de partidos no son tan distintos en comparación con la base de militantes o afiliados de ese partido. En consecuencia, no es tan evidente que los votantes de una primaria generen un efecto polarizador distinto al que se produce cuando sufragan todos los militantes. Esto, en cierta medida, es reforzado por Henderson et al. (2022), quienes concluyen que las bases militantes de los partidos suelen respaldar a los candidatos coherentes con los principios que ese partido defiende, y no necesariamente a los más polarizados. Todo esto, sin perjuicio de que en países como España y Alemania las primarias para la selección de líderes locales respondan principalmente al conflicto interno de las facciones de un partido, lo que evidentemente produce polarización (Astudillo y Detterbeck 2020).

Luego de esta panorámica, corresponde discutir teóricamente sobre el primer punto, es decir, la participación electoral en las primarias. Lo primero a destacar es que en las elecciones primarias la participación electoral, en términos amplios, es sustancialmente menor que la de las elecciones generales. Esto responde a que los votantes consideran las primarias como menos relevantes. Es decir, perciben que no hay mucho en juego en comparación con una elección general y, adicionalmente, sienten menos presión social por salir a votar (Gerber et al. 2017). Por eso mismo, es usual que en las primarias voten los electores más educados, de mayores ingresos y más ideologizados (Buquet y Piñeiro 2011; Lengle 1981; Polsby 1983). Esto, en teoría, contrasta con la elección general que, por el interés que suscita, presenta no solo un mayor volumen de participación, sino también una mayor diversidad en su composición socioeconómica y sociodemográfica.

Dado que las elecciones primarias anteceden por poco tiempo a una elección general, podría suponerse un estrecho vínculo entre ambos comicios en términos de participación. No obstante, Cantillana, Contreras y Morales (2015) -que analizan las elecciones primarias locales de 2012 en Chile- concluyen algo distinto. Al comparar las comunas donde hubo primarias con las comunas donde no se realizaron, no advierten diferencias estadísticamente significativas en la participación electoral de los comicios generales. Por tanto, sugieren que, si bien las primarias son un mecanismo razonable para seleccionar candidatos, no necesariamente impactan de manera positiva en las tasas de participación electoral. A una conclusión distinta llegan Contreras, Morales y Navia (2017) en su análisis sobre las primarias presidenciales en Chile en 2013, en el que muestran una fuerte relación a nivel comunal entre la participación en primarias y en la elección general. Por tanto, y aunque la evidencia es muy específica, es útil para evaluar el impacto de la participación en primarias sobre las elecciones generales en comicios locales y nacionales.

La otra dimensión de este marco teórico corresponde al presunto éxito de los candidatos más extremos en una elección primaria en comparación con los candidatos más moderados. Sobre esto, existe una amplia literatura (Carey y Polga-Hecimovich 2006; De Luca et al. 2008; Lazarus 2005). La discusión gira en torno al tipo de votante que participa en una primaria. El dilema para los partidos políticos es que en una primaria se espera que el votante mediano sea más extremo en comparación con ese mismo votante mediano en la elección general, salvo en sistemas de partidos más institucionalizados (De Luca, Jones y Tula 2008). Entonces, los candidatos tendrán suficientes incentivos para adoptar posiciones más polarizadas con el fin de capturar al electorado más intenso que representa al partido o coalición y que, en teoría, tiene mayor probabilidad de votar. Sin embargo, siguiendo a Abramowitz (1989), es posible sugerir otro escenario. Los candidatos, en lugar de tomar posiciones extremas, podrían moderarse precisamente porque el electorado de la primaria busca un representante competitivo para la elección general. De hecho, parte de la literatura estima que los candidatos que triunfan en una primaria son más exitosos en la elección general que los escogidos mediante otros métodos de selección (Carey y Polga-Hecimovich 2006), justamente porque fueron atractivos para el votante mediano. Esto no desconoce, por cierto, algunos efectos negativos de las primarias. Puede ocurrir que los candidatos lleguen agotados y con dificultades para financiar sus campañas, sobre todo cuando la primaria antecede por varios meses a la elección general. Entonces, si bien un candidato puede imponerse con comodidad en una primaria, es plausible que llegue debilitado a la elección general, lo que disminuye sus chances de triunfo (Buquet y Chasquetti 2008). Además, también es usual que las coaliciones o los partidos se quiebren producto del conflicto que genera una primaria, lo que trae como consecuencia que el candidato ganador no cuente con el apoyo unánime de la coalición o el partido al que representó (Agranov 2016; Venturino y Seddone 2022).

2. Las instituciones que regulan las primarias en Chile

En Chile las primarias se utilizaron por primera vez en 1993 para dirimir la candidatura presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia entre Eduardo Frei Ruiz-Tagle, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Ricardo Lagos, del Partido por la Democracia (PPD); el mecanismo se volvió a utilizar en 1999 en la disputa entre Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar (PDC). En ambos casos, las primarias fueron organizadas por los partidos que componían el pacto. Desde 2013, en tanto, las primarias están reguladas por ley y se aplican para la elección de presidente, senadores, diputados, gobernadores regionales y alcaldes. En todos los casos se respetan las tres condiciones señaladas, es decir, las primarias son voluntarias, simultáneas según el tipo de elección (nacional o local) y vinculantes, lo que implica que los candidatos perdedores quedan fuera de competencia por el cargo al que originalmente postularon. Si bien el proceso no ha estado exento de roces entre los participantes, en general los partidos se han ordenado tras el candidato ganador, con la salvedad -como muestro más adelante- de las primarias de 2021 en la coalición de centro-derecha.

Todo esto se regula en la Ley 20640 del 6 de diciembre de 2012. El primer punto relevante es la fecha de la elección primaria. El artículo 3 de la ley señala lo siguiente:

La elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos de Presidente de la República y de Parlamentarios será de carácter nacional y deberá realizarse el vigésimo domingo anterior a la fecha de la elección de Presidente de la República.

Es decir, la primaria se lleva a cabo cerca de cinco meses antes de la primera vuelta presidencial. Esto implica que los candidatos entran formalmente a la competencia electoral con bastante antelación, pues previo a la primaria deben inscribirse formalmente, trámite que se realiza sesenta días antes de la elección. Dicho en simple, siete meses antes de la elección presidencial de primera vuelta, los candidatos ya se encuentran en carrera.

El segundo aspecto relevante de la Ley 20640 corresponde a la participación de candidatos independientes. El artículo 7 señala que:

Los partidos políticos podrán participar en la elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos de Presidente de la República y de Alcalde, en forma individual o en conjunto con otros partidos y candidatos independientes conformando un pacto electoral, y con el objeto de nominar un candidato para cada cargo en el territorio electoral que corresponda.

Esto produce un efecto inmediato, pues al tolerar la participación de candidatos independientes, los partidos se ven casi obligados a expandir el padrón electoral más allá de los militantes, sin perjuicio de que esos candidatos independientes deban ser nominados por alguno de los partidos que suscriben el pacto. De acuerdo al artículo 20 de la citada ley, los partidos o pactos electorales pueden optar por las siguientes alternativas de padrón:

a.

Sólo los afiliados al partido habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.

Sólo los afiliados al partido, e independientes sin afiliación política, habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.

Sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del pacto habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.

Sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.

Todos los electores habilitados para sufragar.

No obstante, la propia ley establece que, si un pacto o partido decide incluir candidatos independientes, entonces las opciones de padrón electoral se reducen a las opciones b, d y e. El objetivo de esta restricción es muy simple. Si el pacto o el partido se abren a la posibilidad de incluir independientes, entonces necesariamente deben extender el padrón más allá de la base militante. De lo contrario, no se justifica la inclusión de candidatos no militantes, pues correrían en clara desventaja. Para las elecciones primarias presidenciales de 2013, 2017 y 2021, los partidos optaron por abrir el proceso a todos los electores habilitados para sufragar, excluyendo -por cierto- a los militantes de partidos que no pertenecen al pacto. Entonces, al momento de construir el padrón electoral, el Servel diseña dos papeletas (artículo 22 de la Ley 20640):

a.

Una para los militantes de una coalición en específico, quienes tienen a la vista solo a los candidatos que compiten en esa coalición.

Una para electores independientes, que tienen a la vista a todos los candidatos de todas las coaliciones en competencia. El elector debe marcar solo una preferencia, pues de lo contrario el voto será declarado como nulo.

El candidato ganador de una primaria presidencial será el que obtenga la mayor cantidad de votos. Los candidatos perdedores, en tanto, “no podrán presentarse como candidatos en la elección definitiva por el mismo cargo y territorio electoral, ni el partido político o pacto electoral podrá declarar otros candidatos” (Ley 20640, artículo 36). Es decir, el efecto vinculante se da en dos sentidos. Primero, que los candidatos perdedores no pueden seguir en carrera por el mismo cargo para el que fueron derrotados. Segundo, que el candidato ganador no puede ser sustituido -salvo algunas excepciones que establece la ley, como fallecimiento o renuncia- por otro candidato que defina el partido. De esta forma, la ley genera una especie de protección para el candidato ganador de la elección primaria y bloquea al partido en caso de que intente reemplazarlo.

Luego, y en línea con la discusión teórica respecto a la visibilidad que alcanzan los candidatos que compiten en una primaria, la ley chilena establece una franja televisiva para la transmisión de propaganda electoral. El artículo 42 bis de la Ley 20640 señala lo siguiente:

En las elecciones primarias para la nominación de candidatos al cargo de Presidente de la República, los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente quince minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral, los que se distribuirán en partes iguales entre los partidos o pactos que participen […] La transmisión de la propaganda electoral a que se refiere el inciso anterior sólo podrá efectuarse desde el décimo octavo hasta el tercer día anterior al de la elección primaria.

Esta instancia permite una competencia más equitativa entre candidatos conocidos y desconocidos. Los pactos entregan idéntico minutaje para militantes e independientes, lo que posibilita una expresión igualitaria de sus ideas. Adicionalmente, en todas las primarias presidenciales los canales de televisión organizan debates, cuestión que también ayuda a la visibilidad del proceso.

Finalmente, el voto para las elecciones primarias es voluntario. El régimen electoral chileno ha transitado por tres fórmulas. Entre 1988 y 2009, la inscripción en los registros electorales fue voluntaria y el voto, obligatorio. Desde 2012 hasta 2021, rigió un sistema de inscripción automática para las personas de dieciocho años y más, y voto voluntario. Desde 2022, en tanto, Chile retornó a la obligatoriedad del voto y mantuvo la inscripción automática en los registros electorales. Sin perjuicio de eso, en el caso de las elecciones primarias presidenciales, legislativas y locales, el voto siempre es voluntario.

3. La participación electoral

La tabla 1 muestra la participación electoral en las elecciones primarias presidenciales, indicando el número de inscritos, el número de votantes y el porcentaje de participación. Estos datos se acompañan con el porcentaje de participación en la primera vuelta presidencial. Se advierten variaciones en la participación electoral en primarias y una cierta estabilidad en la participación en primera vuelta. En las primarias de 2013 y 2021 la participación superó el 20 %, mientras que en 2017 fue inferior al 13 %. Esto tiene una explicación muy simple. En 2013 compitieron en primarias las dos coaliciones más grandes del país -Nueva Mayoría (ex-Concertación) y Chile Vamos-, mientras que en 2017 solo lo hizo la coalición de derecha y una emergente coalición de izquierda, el Frente Amplio. Los partidos agrupados en la Nueva Mayoría no participaron en 2017 ni en 2021. En estos últimos comicios, y a pesar de la ausencia de la Nueva Mayoría, la participación fue del 21,4 %, lo que responde al proceso de consolidación política y electoral de la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, denominada Apruebo Dignidad. De hecho, en esa primaria resultó ganador Gabriel Boric, posteriormente electo presidente la república para el periodo 2022-2026.

Tabla 1. Participación electoral en primarias presidenciales y primera vuelta

| 2013 | 2017 | 2021 | |

| Inscritos | 13.573.143 | 14.308.151 | 14.693.423 |

| Votantes | 2.996.801 | 1.813.688 | 3.141.404 |

| Participación (%) primaria | 22,1 | 12,7 | 21,4 |

| Participación (%) primera vuelta | 49,4 | 46,7 | 47,3 |

Fuente: elaboración propia con datos de Servel (www.servel.cl).

Luego de este análisis descriptivo, evalúo, en primer lugar, la relación entre la participación en las elecciones primarias y la participación en la elección presidencial de primera vuelta. Con este propósito muestro, primero, un diagrama de dispersión para el que se toman como base los resultados por comuna. Chile está dividido en 345 municipios, que corresponden a la unidad geográfico-electoral mínima sobre la que también disponemos de información socioeconómica y sociodemográfica. Para no saturar el texto de figuras y tablas, decidí analizar en detalle el último proceso electoral correspondiente a 2021. De todos modos, al hacer este ejercicio para las elecciones de 2013 y 2017, la tendencia de los resultados no varía significativamente.

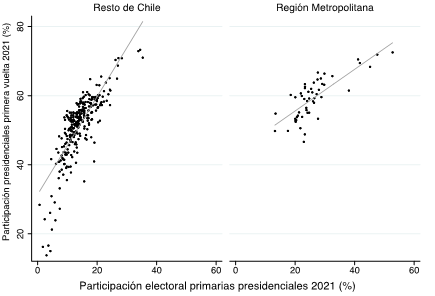

El gráfico 1 muestra la correlación entre el porcentaje de participación en las elecciones primarias y el porcentaje de participación en la elección presidencial de primera vuelta. Se advierte una relación estrecha. Dividí el gráfico según territorio, distinguiendo a las comunas de la Región Metropolitana, en donde se encuentra la capital, Santiago, y el resto del país. Esta decisión se basa, fundamentalmente, en la alta concentración de población urbana en la Región Metropolitana, que además acumula cerca del 40 % del padrón electoral. En la Región Metropolitana, además, encontramos mayores diferencias en los niveles de pobreza, con municipios que registran menos del 1 % de pobres y otros que sobrepasan el 14 %, y que reproducen los reconocidos niveles de desigualdad en Chile. Los candidatos, por último, suelen concentrar sus campañas en la capital del país, caracterizada por una mayor densidad poblacional en comparación con el resto de las regiones, lo que permite recorrerla de forma más rápida y efectiva. Belmar, Morales y Villarroel (2023) encuentran, incluso, diferencias sustantivas en el tipo de relación entre partido y elector en la Región Metropolitana comparada con el resto del país. En este último grupo prevalecen, a juicio de los autores, vínculos no programáticos, especialmente en la gestión local que desarrollan los alcaldes.

El coeficiente de correlación general de ambas variables es de 0,76. Para el caso de los municipios de regiones -“resto del país”-, el coeficiente es de 0,80 y para la Región Metropolitana, de 0,78. En términos muy simples, estos resultados indican que, a mayor participación en las elecciones primarias, mayor participación en la primera vuelta presidencial, independientemente de la zona geográfica de cada municipio.

Fuente: elaboración propia con datos de Servel (www.servel.cl).

Gráfico 1. Relación entre el porcentaje de participación electoral en primarias y en la primera vuelta presidencial, 2021

En segundo lugar, analizo la relación entre la participación electoral en las elecciones primarias y algunas variables socioeconómicas y sociodemográficas. En lo fundamental, asocio la participación electoral con pobreza y ruralidad. Ambas variables han sido ampliamente utilizadas en la literatura chilena, tanto para describir la participación electoral (Contreras y Morales 2014 y 2015; Contreras et al. 2012, 2015; Corvalán y Cox 2013; Morales 2011 y 2012; Toro 2007) como para analizar las bases sociales de los partidos y coaliciones (Altman 2004; López 2004; Morales 2008; Morales y Navia 2010; Morales, Navia y Garrido 2016). Incluso, más recientemente, Belmar et al. (2023) utilizan estas variables -pobreza y ruralidad- para explicar el éxito de los candidatos independientes, mientras que Belmar, Morales y Villarroel (2023) lo hacen para el estudio de la vinculación no programática entre alcaldes y electores. En consecuencia, son dos variables de uso común en la literatura y cuya fundamentación teórica está probada. Por un lado, se estima que la participación electoral se caracteriza por un fuerte sesgo de clase, pues existe mayor participación en las comunas con menores niveles de pobreza. Por otro lado, se concluye que, en las comunas con mayor porcentaje de población rural, la participación electoral es mayor respecto a las comunas predominantemente urbanas.

Para analizar esto construí dos modelos de regresión lineal de mínimos cuadrados, cuyo propósito es explicar la participación en primarias y en la primera vuelta presidencial (ver tabla 2). Las variables independientes son: el porcentaje de pobres y su cuadrática, el porcentaje de población rural, una variable que ordena los municipios de norte a sur, y una variable dicotómica que distingue entre Región Metropolitana y el resto del país. Como complemento, añadí un término de interacción entre Región Metropolitana y pobreza, siguiendo parte de la literatura que muestra que el sesgo de clase en la participación se da fundamentalmente en la capital del país (Contreras, Joignant y Morales 2015). Respecto a la inclusión de la cuadrática de pobreza, me apoyé en Altman (2004), quien la utiliza para el análisis de la votación de las principales coaliciones, y en Belmar et al. (2023), que suponen un mayor grado de vínculo -especialmente no programático- entre representantes y representados en comunas de menores recursos, lo que podría estimular la participación. Por tanto, lo que se espera, siguiendo la literatura referenciada sobre sesgo de clase, es que la participación electoral en primarias sea mayor en las comunas de alto nivel socioeconómico, que decaiga en las de menores ingresos y repunte levemente en las comunas más pobres.

Tabla 2. Modelo de mínimos cuadrados ponderados (MICO) para las elecciones primarias y presidenciales de primera vuelta, 2021

| Primarias presidenciales | Primera vuelta presidencial | |

|---|---|---|

| Pobreza (%) | -0,379*** | 0,213 |

| (0,110) | (0,204) | |

| Pobreza (%)2 | 0,006** | -0,004 |

| (0,003) | (0,006) | |

| Ruralidad (%) | -0,077*** | -0,129*** |

| (0,01) | (0,019) | |

| Orden territorial (norte a sur) | -0,065 | 0,02 |

| (0,051) | (0,095) | |

| Región Metropolitana (RM) | 16,05*** | 12,68*** |

| (1,659) | (3,082) | |

| RM * Pobreza | -1,501*** | -1,147*** |

| (0,231) | (0,429) | |

| Tamaño | 5,96e-06 | -1,09e-05 |

| (4,72e-06) | (8,76e-06) | |

| Constante | 22,88*** | 53,86*** |

| (1,082) | (1,419) | |

| Observaciones | 345 | 345 |

| R2 | 0,719 | 0,323 |

| Log Lik | -979 | -1.072 |

Errores estándar entre paréntesis; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1

Fuente: elaboración propia con datos de Servel (www.servel.cl).

Los resultados avanzan en la dirección esperada. En el caso de la pobreza y su cuadrática, el efecto es estadísticamente significativo para la participación en elecciones primarias, pero no para la participación en las elecciones generales. Sin embargo, esta interpretación inicial debe ser tomada con extrema cautela, pues, como muestro más abajo, la pobreza sí tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la participación en las elecciones generales, especialmente en la Región Metropolitana que concentra al 40 % de los votantes. Luego, sorprendentemente, la ruralidad presenta un coeficiente negativo y significativo para ambas elecciones. En general, la literatura sobre participación electoral en Chile venía mostrando de manera muy consistente que las comunas rurales votaban en mayor magnitud respecto a las comunas urbanas, pero en 2021 la tendencia se revirtió. Muy probablemente, esto responda a dos factores. Primero, el alza electoral de la izquierda, cuyas bases de apoyos se encuentran en los grandes centros urbanos de la capital y de regiones. Segundo, al debilitamiento ya casi sin retorno del PDC, un partido con fuerte raigambre rural (Herrera, Morales y Rayo 2019 y 2023) que, como señalé, no participó en la primaria legal de 2021 en el marco de los partidos de la ex-Concertación.

Respecto al orden territorial de los municipios de norte a sur, no se advierte un efecto estadísticamente significativo sobre las elecciones primarias ni sobre las elecciones presidenciales de primera vuelta. Estos resultados de 2021 van a contrapelo de los hallazgos de Contreras, Morales y Navia (2017) que constatan una menor participación en el norte de Chile en las elecciones generales, lo que atribuyen a lo que ellos denominan “balcanización” de la política, es decir, una combinación de altos niveles de fragmentación partidaria, emergencia y consolidación de caudillos locales, y baja participación electoral. Tal contradicción entre los hallazgos de Contreras, Morales y Navia (2017) y los resultados de las elecciones de 2021 en primera vuelta podrían explicarse por las particularidades de estos comicios. Dos candidatos presidenciales -José Antonio Kast del Partido Republicano y Franco Parisi, independiente- desarrollaron amplias campañas en el norte del país, e instalaron un discurso crítico hacia la migración irregular, además de resaltar la importancia del norte en la actividad económica del país, especialmente la minería. Entonces, es probable que ambas campañas hayan animado a participar a los electores de esta zona geográfica, lo que habría acortado la brecha de participación con el promedio nacional.

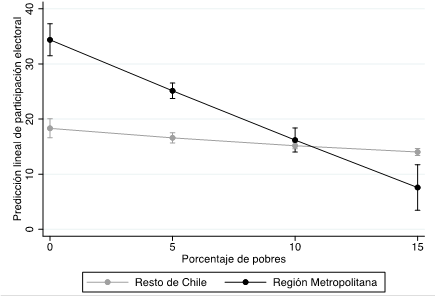

Finalmente, la variable dicotómica que distingue a la Región Metropolitana del resto del país, y su interacción con pobreza, arroja la siguiente interpretación. Para ambos casos -primarias y presidenciales de primera vuelta- la participación electoral se reduce significativamente en las comunas más pobres de la Región Metropolitana, lo que muestra el sesgo de clase que sistemáticamente evidencia la literatura sobre participación en Chile. La gran diferencia entre ambos comicios, eso sí, es que en las elecciones primarias ese sesgo de clase es más fuerte en comparación con el resto del país. Para dejar más clara la exposición de estos resultados, construí un gráfico de valores predichos para la participación electoral en las primarias presidenciales (gráfico 2). En este se advierte de manera muy nítida el declive de la participación electoral en las comunas más pobres de la Región Metropolitana, lo que sucede en menor magnitud en las comunas del resto de Chile.

Fuente: elaboración propia con datos de Servel (www.servel.cl).

Gráfico 2. Valores predichos de la participación electoral en primarias según pobreza y zona geográfica del municipio

De este análisis se concluyen dos cuestiones básicas. Primero, y como era de esperarse, la participación electoral en primarias está estrechamente vinculada a la participación en las presidenciales de primera vuelta. Segundo, que los predictores socioeconómicos y sociodemográficos de la participación son diferentes al comparar ambos comicios; en las primarias se observa una mayor incidencia de la pobreza y de la ruralidad en el volumen y la variación de la participación.

4. Los resultados de las primarias

En este acápite discuto dos cosas. Primero, la idea de que los candidatos extremos generalmente salen victoriosos de una primaria presidencial. Segundo, la relación entre el resultado de la elección primaria y el resultado de la primera vuelta presidencial. De acuerdo a la teoría ya referenciada, entonces, evalúo la eventual polarización que generan las elecciones primarias y el “bono” electoral que reciben los candidatos ganadores al momento de enfrentar las elecciones generales.

La tabla 3 muestra un resumen de los tres ciclos electorales. Han participado seis coaliciones con un total de diecisiete candidatos. En términos porcentuales, la candidata más exitosa ha sido Michelle Bachelet, que en la primaria de 2013 alcanzó un sólido 73,1 %. Lo relevante es que Bachelet -representante de la coalición Nueva Mayoría- casi duplicó el total de votos recibidos por los candidatos de derecha que también compitieron en una primaria para ese año. Bachelet enfrentó a Claudio Orrego (PDC), Andrés Velasco (independiente) y José Gómez (Partido Radical [PR]). La primaria de la centro-derecha enfrentó a Andrés Allamand (Renovación Nacional [RN]) y Pablo Longueira (Unión Demócrata Independiente [UDI]); este último resulto vencedor. La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de diciembre de 2012 consultó sobre la intención de voto para las elecciones primarias y el posicionamiento ideológico de los electores en una escala con valores de 1 (derecha), 2 (centro-derecha), 3 (centro), 4 (centro-izquierda) y 5 (izquierda). Bachelet registró un promedio de 3,58, mientras Andrés Velasco -independiente y exministro de Hacienda de Bachelet en su primer gobierno-, ubicado más al centro, marcó un 2,39. Las diferencias son estadísticamente significativas. Esto puede explicarse, entre otras cosas, por la militancia de Bachelet en el Partido Socialista (PS) -un partido históricamente identificado con la izquierda- y por el perfil más técnico y neutral de Velasco como figura independiente. No fue posible hacer este ejercicio con las otras candidaturas, dada la escasez de menciones en la encuesta, pero sí consideramos la militancia de Orrego en el PDC y de Gómez en el PR -dos partidos de centro (Scully 1992)-; es muy probable que sus electores hayan sido menos de izquierda, en comparación con los votantes de Bachelet. En la primaria de la derecha, en tanto, la encuesta incluye a Allamand (RN) y a Laurence Golborne, independiente apoyado por la UDI que, posteriormente, decidió abandonar la competencia y fue sustituido por Pablo Longueira. Las diferencias de medias entre ambos contendores, Allamand y Golborne, no son estadísticamente significativas; alcanzaron el 2,91 y el 2,93, respectivamente. Aunque la UDI ha sido descrita como un partido ideológicamente más extremo, sus bases de apoyo no son tan distintas a las de RN (Huneeus 2003), por lo que este resultado no es sorprendente.

Tabla 3. Resultados de las elecciones primarias presidenciales, 2013-2021

| Elecciones primarias | Primera vuelta | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Coalición | Año | Candidato | Partido | Votos | % | Votos | % |

| Nueva Mayoría | 2013 | Andrés Velasco | Independiente | 278.056 | 13 | ||

| Nueva Mayoría | 2013 | Claudio Orrego | PDC | 189.582 | 8,8 | ||

| Nueva Mayoría | 2013 | José Gómez | PR | 108.222 | 5,1 | ||

| Nueva Mayoría | 2013 | Michelle Bachelet | PS | 1.561.563 | 73,1 | 3.075.839 | 46,7 |

| Total | 2.137.423 | ||||||

| Alianza | 2013 | Andrés Allamand | RN | 392.221 | 48,6 | ||

| Alianza | 2013 | Pablo Longueira | UDI | 414.380 | 51,4 | Renunció | |

| Total | 806.601 | ||||||

| Chile Vamos | 2017 | Sebastián Piñera | Independiente | 828.397 | 58,4 | 2.418.540 | 36,6 |

| Chile Vamos | 2017 | Manuel Ossandón | Independiente | 218.682 | 15,4 | ||

| Chile Vamos | 2017 | Felipe Kast | Evopoli | 372.626 | 26,2 | ||

| Total | 1.419.705 | ||||||

| Frente Amplio | 2017 | Beatriz Sánchez | Independiente | 221.550 | 67,6 | 1.338.037 | 20,3 |

| Frente Amplio | 2017 | Alberto Mayol | Independiente | 106.265 | 32,4 | ||

| Total | 327.815 | ||||||

| Chile Vamos | 2021 | Joaquín Lavín | UDI | 416.604 | 31,1 | ||

| Chile Vamos | 2021 | Ignacio Briones | Evopoli | 131.996 | 9,9 | ||

| Chile Vamos | 2021 | Sebastián Sichel | Independiente | 660.250 | 49,2 | 898.635 | 12,8 |

| Chile Vamos | 2021 | Mario Desbordes | RN | 131.622 | 9,8 | ||

| Total | 1.340.472 | ||||||

| Apruebo Dignidad | 2021 | Gabriel Boric | Convergencia Social | 1.059.060 | 60,4 | 1.815.024 | 25,8 |

| Apruebo Dignidad | 2021 | Daniel Jadue | PS | 693.862 | 39,6 | ||

| Total | 1.752.922 | ||||||

Fuente: elaboración propia con datos de Servel (www.servel.cl).

En las primarias de 2017, en tanto, los resultados avanzan en una dirección similar. En un proceso particularmente virulento que enfrentó al expresidente Sebastián Piñera con el entonces senador Manuel Ossandón y el diputado Felipe Kast (Evolución Política [Evopoli]), la encuesta del CEP de abril de 2017 mostró algunos resultados relevantes. El más importante, para propósitos de este artículo, corresponde al posicionamiento ideológico de los votantes en el eje izquierda-derecha. Siendo 1 “muy de izquierda” y 10 “muy de derecha”, el promedio de los votantes de Piñera -en una pregunta específica sobre intención de voto para las elecciones primarias- fue de 6,14, mientras Ossandón registró una media de 5,26 y Kast, una de 5,0. Las diferencias son estadísticamente significativas entre Piñera y los otros dos candidatos, lo que confirma que, en efecto, triunfó la opción más extrema del pacto. Sin embargo, el hecho de que Piñera haya sido preferido por los votantes ideológicamente más intensos de su coalición no significa que su campaña hubiera favorecido la polarización política. Todo lo contrario. Piñera sabía que su candidatura tenía altas posibilidades de imponerse en la primera o en la segunda vuelta presidencial, considerando que la aprobación del Gobierno de Michelle Bachelet apenas alcanzaba un 18 %. Por esto mismo, y en lugar de entrar en conflicto con sus contrincantes de la elección primaria, toleró fuertes ataques personales por parte de Ossandón, que sí intentó ganar el apoyo de electores más extremos, pero no por convicciones ideológicas, sino por el descrédito a la figura de Piñera. En la izquierda, en tanto, debutó el Frente Amplio, que compitió con dos candidaturas independientes. Desafortunadamente, no disponemos de datos que hayan medido el posicionamiento político de sus candidatos, muy probablemente debido a que en ese entonces era una coalición emergente en la que participaron solo 327.815 personas, y fue más que cuadruplicada por la primaria de los partidos de derecha.

En 2021, al igual que en 2017, la ex-Concertación no presentó candidatos para las elecciones primarias legales, aunque más adelante hizo una primaria interna organizada por sus partidos, en la que triunfó Yasna Provoste (PDC). En la primaria legal compitió, por una parte, la coalición de centro-derecha Chile Vamos y, por otra, el Frente Amplio, esta vez con dos candidatos militantes. En Chile Vamos se impuso Sebastián Sichel, independiente e identificado más con el centro político, dado su extenso paso por el PDC. Derrotó a un militante de la UDI, Joaquín Lavín, a otro de RN, Mario Desbordes, y a un miembro de Evopoli, Ignacio Briones. En el Frente Amplio, en tanto, se enfrentaron Gabriel Boric (Convergencia Social, Frente Amplio) y Daniel Jadue del PC. Desafortunadamente, la encuesta CEP no se hizo previo a las elecciones primarias, sino posterior a estas. Recurrí, no obstante, a los datos de la Encuesta Criteria del mes de mayo en la que se formula la pregunta sobre intención de voto y posicionamiento en la escala ideológica, en la que 1 correspondía a “izquierda” y 10, a “derecha”. En la coalición de derecha, los candidatos no se distinguieron significativamente. Lavín promedió 7,05; Desbordes, 7,18; Briones, 6,57; y Sichel 7,14. Estos resultados van en línea con los hallazgos para 2017. Los candidatos de derecha, ya fuesen militantes o independientes, ocuparon el mismo espacio ideológico. Si bien Sichel, como señalé, se formó políticamente en un partido centrista, su ingreso al Gobierno de Piñera como ministro y su participación en una primaria con partidos de derecha lo hicieron indistinguible de sus competidores, al menos en el eje ideológico. En el pacto Apruebo Dignidad, por su parte, hay diferencias muy significativas. Daniel Jadue promedió 2,72 y Gabriel Boric, 4,26, lo que ubicó al candidato del PC mucho más a la izquierda que su contendor.

De acuerdo a estos datos, entonces, resulta al menos discutible que en las elecciones primarias los candidatos extremos ideológicamente cuenten con una ventaja adicional. La experiencia chilena muestra que en algunos casos ocurre todo lo contrario, es decir, que se imponen los candidatos más moderados. Esto puede obedecer a que las coaliciones que han hecho primarias optaron por un padrón abierto a electores independientes, lo que expande la arena electoral en la que se juega la elección. En tal contexto, los candidatos extremos pierden efectividad electoral, pues su base de apoyo es la militancia más dura. En Chile, el porcentaje de militantes bordea tan solo el 3 %.

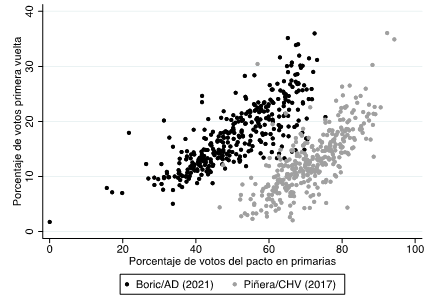

¿Qué tan relacionado está el desempeño electoral de los ganadores de una primaria con el resultado que obtienen en la primera vuelta presidencial? Para responder esta pregunta, hice, en primer lugar, un ejercicio muy simple que consistió en correlacionar el porcentaje de votos que obtuvo el pacto del candidato ganador de la primaria con el porcentaje de votos que obtuvo el candidato en la primera vuelta, para los ciclos electorales de 2017 y 2021. Decidí utilizar el porcentaje de votos del pacto en la primaria porque, en teoría, esa es la base de apoyo de la que dispone el candidato ganador para enfrentar la primera vuelta. El cálculo corresponde al porcentaje que representan los votos de cada pacto en función de todos los votos válidamente emitidos en la primaria total. Por ejemplo, si en una comuna se emitieron 100 votos y un pacto obtuvo 60, entonces su fuerza real dentro de la comuna es del 60 %.

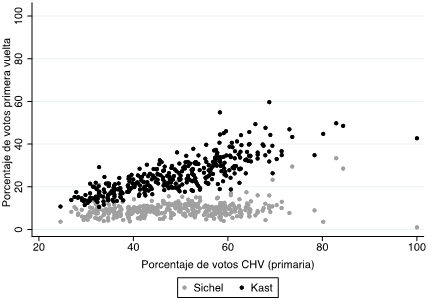

El gráfico 3 muestra los resultados. En 2017 el ganador de la elección primaria fue Sebastián Piñera en el pacto Chile Vamos (CHV), mientras en 2021 el ganador fue Gabriel Boric en el pacto Apruebo Dignidad (AD). En ambos casos la correlación de esa votación con la obtenida en la primera vuelta es particularmente robusta. En el caso de Piñera, el coeficiente de correlación es de 0,73, y en el caso de Boric, de 0,78. Esto quiere decir que, en las comunas con mejor desempeño electoral en la elección primaria, también se registró una alta votación para las elecciones de primera vuelta en ambas candidaturas.

Fuente: elaboración propia con datos de Servel (www.servel.cl).

Gráfico 3. Correlación entre el resultado de la elección primaria presidencial y el resultado de la primera vuelta, 2017 y 2021

Este resultado parece ser poco sorprendente e, incluso, poco atractivo desde un punto de vista teórico. Sin embargo, se pueden dar situaciones anómalas en que el desempeño electoral de un candidato en la elección primaria no se vincule linealmente con el resultado obtenido en la primera vuelta presidencial. Esto sucedió en las primarias de Chile Vamos en 2021. Como señalé, en esas primarias triunfó el independiente Sebastián Sichel. Lo particular del caso es que en la primera vuelta presidencial se postuló José Antonio Kast, representante de la derecha más radical. Esto llevó a que algunos votantes de derecha se sintieran más cautivados por un candidato genuinamente del sector y no por un independiente que intentaba concentrar su campaña en los electores de centro. Sichel, incluso, criticaba abiertamente la dictadura del general Pinochet (1973-1990) y no tenía dudas en condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas en su gobierno. Esto lo distanció de las bases sociales históricas de la derecha y lo hizo aparecer más como un candidato “importado” que como una figura representativa de ese sector político.

El gráfico 4 muestra la relación entre el porcentaje de votos del pacto Chile Vamos en la primaria presidencial de 2021 y el porcentaje de votos de Sichel y Kast en la primera vuelta. Los resultados son elocuentes. El coeficiente de correlación en el caso de Sichel es de solo 0,25, mientras que con Kast es de 0,81. En consecuencia, si bien Sichel ganó la elección primaria del pacto, esto se relacionó muy marginalmente con su desempeño electoral de primera vuelta. Parte importante de los votos que obtuvo Chile Vamos en la elección primaria fueron a dar a las arcas electorales de Kast. Por tanto, si bien en una elección primaria pueden imponerse los candidatos moderados, no es recomendable que abandonen las bases más fieles e identitarias de los partidos que conforman el pacto. De ser así, el candidato ganador de la primaria arriesga la irrupción de una figura extrema capaz de llenar el vacío ideológico, lo que le puede costar la elección en primera vuelta.

Fuente: elaboración propia con datos de Servel (www.servel.cl).

Gráfico 4. Correlación entre el porcentaje de votos del pacto Chile Vamos en la primaria, y el porcentaje de votos de S. Sichel y J. A. Kast en la primera vuelta, 2021

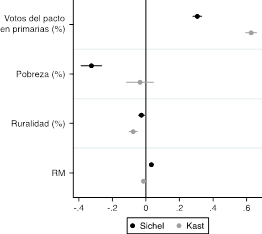

Para hacer más clara la conclusión anterior, hice un ejercicio adicional. Sichel ganó la primaria de Chile Vamos y enfrentó, entre otros, a José Antonio Kast en la primera vuelta. Boric, por su parte, ganó la primaria de Apruebo Dignidad y enfrentó, entre otros, a Yasna Provoste, representante de la ex-Concertación y con militancia democratacristiana. Mientras Sichel recibía competencia desde la extrema derecha, Boric era desafiado por una candidata de la centro-izquierda. Mi objetivo es evaluar el vínculo entre la votación de cada pacto que compitió en la primaria -Chile Vamos y Apruebo Dignidad- y el desempeño electoral de estos cuatro candidatos, controlando por pobreza, ruralidad y zona geográfica de las comunas (Región Metropolitana y resto de Chile).

Los resultados indican dos hallazgos (ver gráfico 5). En primer lugar, y como lo anticipé en el análisis de correlación, el impacto de la votación total de Chile Vamos en la primaria sobre el porcentaje de votos de Sichel y Kast es muy diferente, y fue más intenso y significativo el segundo. De hecho, Sichel obtuvo cerca de 450.000 votos menos en la primera vuelta respecto al total de votos del pacto en la primaria. En segundo lugar, que la votación total de Apruebo Dignidad en la primaria tuvo un efecto significativo para Boric y Provoste, pero claramente el coeficiente es de mayor envergadura para la votación de Boric. En consecuencia, tenemos dos resultados disímiles. Mientras la coalición de centro-derecha desordenó sus apoyos para la primera vuelta entre Sichel y Kast, la coalición de izquierda se mantuvo fiel a Boric, tanto así que el volumen de votos de Apruebo Dignidad en la primaria es muy similar a los votos que consiguió Boric en la primera vuelta, con una diferencia de solo 62.000 sufragios.

Conclusiones

En este artículo describí y analicé las elecciones primarias en Chile desde tres dimensiones. Primero, las reglas que regulan las primarias presidenciales mediante la Ley 20640, aprobada en 2012, pero aplicada en 2013. Segundo, la participación electoral en primarias y su efecto sobre la participación en las primeras vueltas presidenciales de 2013, 2017 y 2021. Tercero, los resultados de estas elecciones primarias y su impacto sobre el desempeño electoral de los ganadores en la primera vuelta.

A nivel institucional, en Chile rige un sistema de primarias voluntarias, simultáneas y vinculantes. El Servel dispone de papeletas electorales distintas para militantes e independientes cuando los partidos y coaliciones optan por un padrón abierto. Hasta ahora, las primarias presidenciales se han organizado de esa forma, lo que va de la mano con la decisión de las coaliciones respecto a incluir candidatos independientes. Como señalé, el voto en las primarias es voluntario, y los candidatos disponen de una franja televisiva como mecanismo de propaganda y publicidad electoral.

En cuanto a la participación, esta ha variado según las características de la elección. En 2013 -con Michelle Bachelet como la candidata más popular- la participación se empinó por sobre el 20 %, algo similar a lo que sucedió en 2021 con Gabriel Boric que sobrepasó el millón de votos en una coalición aún emergente. En 2017, en cambio, la participación retrocedió a cerca del 13 %, en parte por la no concurrencia de la Nueva Mayoría que en ese entonces era una coalición muy competitiva. A nivel comunal, la participación electoral en una primaria pronostica robustamente la participación en la primera vuelta presidencial. Además, la participación en primarias está más fuertemente determinada por las características socioeconómicas y sociodemográficas de las comunas en comparación con la participación de la primera vuelta. El sesgo de clase, por ejemplo, se da a nivel nacional en una elección primaria, con mayor participación en las comunas de mayores ingresos. En una elección de primera vuelta, en cambio, el sesgo de clase es más claro en la Región Metropolitana. Esto se explica por el mayor interés que suscita una presidencial de primera vuelta, particularmente en regiones y en los sectores rurales, cosa que no necesariamente ocurre en una primaria.

Respecto a los resultados, la evidencia es la siguiente. No se advierte un triunfo sistemático de los candidatos más extremos, lo que seguramente responde al diseño institucional que definen los partidos en función de las características del padrón. Esto quiere decir que, al incluir votantes independientes, los candidatos más extremos pierden fuerza, pues la base militante es mucho más pequeña que el volumen de independientes que entra a votar en una primaria. Por otro lado, no siempre el ganador de una primaria es capaz de fidelizar a una coalición completa. Si bien disponemos de pocas primarias en Chile, la más reciente va en esta línea. El ganador de la primaria de la derecha fue ampliamente derrotado por el candidato de la derecha radical en la primera vuelta, que rápidamente conquistó las bases sociales e históricas de ese sector político.

Finalmente, la contribución teórica de este artículo pasa por abordar debates tradicionales y contemporáneos sobre el mecanismo de primarias para la selección de candidatos. Algunos de esos debates están lejos de cerrarse, especialmente en torno al volumen y la composición de la participación electoral de las primarias y su efecto sobre la participación en la elección general, el éxito de los candidatos extremos, los diseños institucionales que podrían favorecer el triunfo de los candidatos moderados y el impacto del desempeño electoral de los candidatos triunfadores de una primaria sobre el resultado de la elección final. El caso de Chile entrega algunas pistas para el análisis de las primarias presidenciales, que por su carácter voluntario permiten comparar el rendimiento de los candidatos que escogieron este mecanismo con aquellos que decidieron competir directamente en una primera vuelta. Hasta ahora, la evidencia es una sola: todos los presidentes de la república en Chile -al menos desde 2013- han sorteado exitosamente una elección primaria.