Introducción: la situación de calle como problema social urbano

El imaginario que rigió las políticas públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina, hasta los años setenta tenía que ver con hacer del espacio público urbano un espacio de participación e inclusión dentro del cuerpo político de la ciudad (Murillo, 2013). Esta idea de espacio urbano estaba asociada a una imagen de una Buenos Aires moderna signada por el progreso económico y la homogeneidad social (Gorelik, 2004). En este sentido y a pesar de las desigualdades de hecho -como por ejemplo las limitaciones existentes para acceder a la propiedad en la ciudad-, diferentes estratos sociales accedían al espacio público y, a través de él, a los bienes y servicios asociados a la ciudadanía universal, tales como la educación, la salud, la cultura y la recreación.

Abordar la producción de la situación de calle en CABA desde una perspectiva sociohistórica implica revisar ese modelo de ciudad inclusiva e igualitaria que a mediados de los setenta comenzó a sufrir cambios significativos. La última dictadura cívico-eclesiástico-militar dio un giro en las políticas económicas, sociales y políticas que profundizaron los procesos de exclusión de los sectores populares de CABA1. Los ideales de orden, limpieza y eficiencia caracterizan el modo en el que el gobierno militar se vinculaba con el espacio urbano. Los procesos de desindustrialización y la desregulación de los precios de los alquileres regulados desde la década del cuarenta son parte de la configuración de la situación de calle como problema urbano. Además, la revaluación del mercado inmobiliario y la reorientación del espacio urbano para consumo de sectores de altos ingresos y provisión de servicios impulsó la erradicación de los asentamientos precarios (Jajamovich y Menazzi, 2012). Cerca de 200 000 personas fueron forzadas por medio de amenazas y agresiones a dejar sus hogares, antes de que los lotes fueran derribados por las topadoras y abiertos para la especulación privada (Snitcofsky, 2012).

Los años noventa fueron testigos de la implementación de medidas neoliberales a nivel nacional que impactaron profundamente en la geografía social de la ciudad. La retórica sobre la recuperación urbana por medio del planeamiento estratégico habilitó procesos especulativos y de inversión privada en la ciudad. Se privatizaron los servicios públicos, eliminando los subsidios que los hacían accesibles a importantes segmentos de la población, y proliferaron los consorcios público-privados que dieron lugar a una forma de planeamiento urbano orientada hacia el mercado.

Esta producción del espacio urbano, subordinado a los intereses del capital privado, resultó en el incremento de las desigualdades y la fragmentación espacial (Pirez, 2002; Prévot-Schapira, 2002; Girola, Yacovino y Laborde, 2011). En CABA, la administración Propuesta Republicana (PRO), en el poder desde 2007, profundizó las políticas públicas tendentes a regular, planificar y controlar el espacio urbano. Si bien esta administración dio continuidad a medidas que venían de años anteriores, representó en sí misma otro de los hitos en el proceso de mercantilización del espacio urbano y en la creación de una ciudad orientada hacia el mercado.

El espacio público es un escenario de disputa, en el que se distinguen sus usos legítimos y no legítimos. En función de dicha distinción y del acceso al espacio público se producen "sujetos sin derechos" o ciudadanías asistidas. Es decir, sujetos para quienes sus derechos se convierten en meros reconocimientos formales, nudas vidas (Agamben, 2004) despojadas de derechos, que deben ser expulsadas, como las personas en situación de calle. Se trata de un fenómeno crónico del contexto urbano que genera desigualdades durables abordadas en términos de un continuum exclusión-inclusión (Bustelo y Minujin, 1997) o de inclusión desde la marginalidad. Estar en situación de calle no es un estado o una cosa, sino una relación social donde lo efímero se convierte en constante, y emerge una forma de padecimiento social relacionada con expresiones de inequidad e injusticia social, que configura identidades estigmatizadas (Di lorio, Seidmann, Gueglio y Rigueiral, 2016). La problemática no se reduce a quienes literalmente utilizan el espacio público como lugar de pernoctar (situación de calle efectiva), sino que incluye todo otro conjunto de personas que utilizan la red de alojamientos nocturnos transitorios -hogares y refugios- y a quienes se encuentran en riesgo de situación de calle.

La ciudad adquiere usos diversos en función de los sentidos y significados construidos, dando lugar a procesos de identificación y reapropiación del espacio público para las personas en situación de calle (PSC). Eso no se traduce necesariamente en el acceso a una vivienda. En este sentido, y sin desconocer la importancia de la dimensión residencial para comprender el problema, nos alejamos de las definiciones organizadas en función del tipo de vivienda -houselessness o sinhogarismo- para pensar desde perspectivas críticas que aluden a la falta de hogar en su condición socio-afectiva-espacial (Mayock, Bretherton y Baptista, 2016).

El objetivo de este artículo es describir las dimensiones metodológicas y ético-políticas del Censo Popular (CP) de personas en situación de calle, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) en el 2017 y en el 2019. Para ello, en el siguiente apartado presentamos la metodología, así como una revisión de conteos de personas en situación de calle en otras ciudades del mundo que nos permita contextualizar la propuesta metodológica del cp. En la tercera sección realizamos una delimitación del caso del CP explicitando cómo surge y la estrategia utilizada, para luego discutir los resultados y las tres formas de violencia hacia los cuerpos en la calle (violencia cognitiva, violencia física y violencia despolitizante) que pone de manifiesto el CP. Cerramos el artículo con una breve discusión que recupera los puntos más destacados del texto.

Metodología

La pregunta sobre la cantidad de PSC, así como los desafíos metodológicos que implica contarlas, continúa siendo de debate actual en la literatura sobre el tema (Cowan, 1991; Wright y Devine, 1992; Burt, 1996; Farrel y Reissing, 2004; Cabrera Cabrera, 2007). Estos desafíos, según Cowan (1991) y Wrigh y Devine (1992), se organizan en cuatro grandes aspectos: a) criterios de inclusión y exclusión para ser contado como PSC (definición conceptual), b) la itinerancia y evitar la duplicación, c) el acceso a la población de difícil acceso y d) el financiamiento o cómo garantizar el conteo. Es decir, no hay un único diseño metodológico, sino que será en función de estas definiciones que se implementará la metodología más adecuada.

En términos generales, los conteos se dividen entre aquellos que relevan población en situación de calle alojada en algún tipo de dispositivo residencial y aquellos que se focalizan en las personas en situación de calle efectiva (PSCE), no alojada o rough-homelessness. En la CABA, se entiende por PSCE a aquellos hombres, mujeres, personas adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que habiten en la calle o espacios públicos de la CABA en forma transitoria o permanente de acuerdo con o que utilicen la red de alojamiento nocturno (Ley 3706, Art. 1 Inc. a).

Para cuantificar las PSCE en zonas urbanas se utilizan las metodologías de S-Night o Street Survey, también llamadas conteos de puntos en el tiempo o PIT por su sigla en inglés Point-in-Time (HUD, 2008; Cabrera Cabrera, 2007). Estos conteos pueden tomar, en función de la población a contar, la modalidad de censo (contar de manera completa la cantidad de PSC en contexto espacio-temporal delimitado) como por ejemplo, en Madrid (Cabrera Cabrera, 2007) y Bogotá (CHC, 2017), o delimitar una muestra de modo aleatorio o mediante criterios intencionales. Predominan los muestreos intencionales, por delimitación de zonas de alta densidad de PSCE a partir de la información obtenida por informantes claves. Es decir, un muestreo por zonas críticas, como en el caso del conteo en ciudades como Nueva York (Hopper, Shinn, Meisner y Wanderling, 2008), Puerto Rico (Conteo de Personas sin Hogar, 2017), Montevideo (Mides, 2011; 2019) y Buenos Aires (Rosa, 2013).

Los conteos también pueden diferenciarse en función del tiempo en que se realiza. Los enfoques S-Night se hacen en una noche, por lo general la más fría del año, porque se supone que será el momento cuando los alojamientos estarán completos. Tal es el caso de Madrid, Puerto Rico, Montevideo, Nueva York, Chile, Costa Rica y Buenos Aires. A diferencia de aquellos, hay otros conteos que se realizan en más de un día, reconociendo que las PSC son población oculta o de difícil acceso, ya que está dispersa o permanece oculta en función de la estigmatización y las violencias (Lambert y Wibel, 1990). Tal es el caso de Bogotá (CHC, 2007) y del Censo Popular en CABA, del que se ocupa este artículo. Asimismo, algunos realizan solo el relevamiento numérico y de datos sociodemográficos, como en Nueva York, aunque en la mayoría de los casos se incluye algún tipo de cuestionario breve que permita caracterizar a la población. Casi todos tienen un componente observacional que se completa a criterio de quien encuesta.

Todos los conteos tienen sus limitaciones y potencialidades. En la CABA, la distancia entre el número obtenido por el conteo oficial anual y las denuncias de las organizaciones sociales y comunitarias que asisten a la población dio lugar a la realización de un conteo propio, con una modalidad de investigación-acción. El objetivo de este trabajo es describir las dimensiones metodológicas y ético-políticas del Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en CABA en el 2017 y en el 2019. Para ello, trataremos de responder los siguientes interrogantes: ¿cuáles son los desafíos de un relevamiento popular?, ¿qué pone en evidencia este tipo de relevamiento?, ¿cuáles son las implicancias ético-políticas de cada tipo de conteo?

Delimitación del caso: el Censo Popular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El CP se convierte en un catalizador para comprender la configuración de la situación de calle como un problema de injusticia socioeconómica y socio espacial, así como para visibilizar la potencialidad de la organización colectiva como herramienta de transformación social e incidencia política. En este sentido, se define al CP como un "caso único" o "caso ampliado", cuyo análisis permite visibilizar dichos aspectos. El método de caso ampliado o análisis situacional (Martínez, 2017) es una metodología que permite comprender, desde una perspectiva etnográfica, experiencias en las que las normas socialmente establecidas para esas situaciones abordadas no son la regla y, por ende, desafían a quienes participan en resolver instancias de conflicto por fuera de lo instituido

Se trata de situaciones en un doble sentido: son situaciones problemáticas y son situaciones concretas (situadas), protagonizadas por actores también concretos. El objetivo de estudiar una situación social es ver las normas en acción: la situación no es un ejemplo de cumplimiento o aplicación de la norma sino de su uso (p. 5).

Es decir, es una herramienta metodológica que permite comprender dinámicas sociales en contextos singulares. Los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, a saber: documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Yin, 1994). Los conocimientos se producen localmente y son puestos en juego en procesos locales, por lo tanto, no aspiran a la validez universal, pero la teoría emergente del caso puede servir como experiencia para otros proyectos que transiten por caminos similares. En este sentido, recuperamos el concepto de conocimiento situado (Haraway, 1995) para sostener que el conocimiento tiene unas coordenadas de producción muy específicas en el mundo social, y es esa localización lo que le concede una "objetividad situada" o una validez ética y política.

El conocimiento obtiene así una textura doméstica, que adquiere sentido en cruces concretos de demandas, intereses y conflictos.

Para este trabajo se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras se incluyen la observación participante -en la medida en que las autoras participamos del CP- y las conferencias de prensa en las que se presentaron los resultados de ambos censos (disponibles en Internet). Entre las fuentes secundarias se encuentran: el Informe Ejecutivo CP 2017 y CP 2019, el cuadernillo de capacitación de censistas, notas periodísticas en medios gráficos y audiovisuales de difusión masiva. No es la intención de esta presentación discutir los resultados de los dos censos2 sino analizar los modos en los que esta iniciativa expone las diferentes formas de violencia que producen y marcan los cuerpos de las PSC y reflexionar sobre el potencial de la organización colectiva como herramienta de transformación social. Para esto, se delimitaron dos categorías analíticas en función de las que se organizó el análisis de los datos: censo-evento y censo-movimiento. El censo-evento es el censo en calidad de acción localizada en un tiempo y espacio ejecutada por un conjunto de organizaciones. Censo-movimiento, alude a la dimensión política en la medida en que el consorcio de organizaciones sociales, políticas y comunitarias que diseña y ejecuta el conteo se configura como un actor social que desarrolla acciones antes, durante y con posterioridad al censo-evento, en términos de incidencia política. La distinción entre censo-evento y censo-movimiento se hace a los fines analíticos, ya que se establece entre ambos una relación de interdependencia. Es justamente esta característica política, que no se registra en los casos explorados en la literatura sobre el tema, la que convierte al CP en un caso rico en información a ser seleccionado para un estudio de caso ampliado (Patton, 1990).

Delimitación del caso: el Censo Popular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

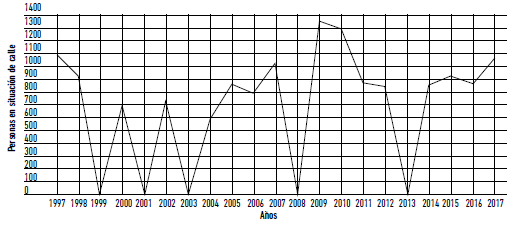

Desde 1997, el gobierno local de CABA realiza un conteo S-Nigtht. Tal como se observa en la figura 1, el dato se mantiene sin muchas variaciones significativas hasta la actualidad.

En el 2016 registró 876 personas en esa situación, casi lo mismo que en el 2012 y en el 2014, y apenas unas 100 personas menos que lo que registró en el 2015 (n=924). En el 2017, reconoció un aumento respecto del año anterior: 1066 personas durmiendo en el espacio público (Giambartolomei, 2017). Frente a las cifras oficiales, surge la necesidad de realizar un relevamiento que diera cuenta de la situación. El CP surge como un evento convocado por organizaciones sociales, políticas y comunitarias para denunciar y exigir derechos, así como como respuesta a la negativa de las autoridades locales de cumplir con la Ley 3706. Dicha Ley establece como deber del Estado la realización de un relevamiento con metodologías adecuadas que incorpore a las organizaciones que trabajan en el tema. El censo-evento se realizó por primera vez en mayo del 2017 y volvió a realizarse en abril del 2019. Participaron un conjunto amplio de organizaciones que desde hace varios años son parte de la red socioasistencial para PSC de CABA, tanto de la sociedad civil como de organismos de gobierno de exigibilidad de derechos -Ministerio Público de la Defensa, Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo- (Informe Preliminar Censo Popular, 2017; Informe Ejecutivo Segundo Censo Popular, 2019). Las diferencias metodológicas entre el CP y el conteo oficial expresadas en la tabla 1 no son metodológicas en sí mismas sino políticas (Di Iorio, 2019; Informe Preliminar Censo Popular, 2017)3:

Fuente: Informe Preliminar Primer Censo Personas en Situación de Calle, CABA (2017).

Figura 1 Cantidad de PSC según los relevamientos oficiales4

El censo-evento denuncia la negación del incremento de las PSC no como meras diferencias metodológicas, sino como una estrategia de gobernabilidad política. En este sentido, sus objetivos son (Informe Preliminar Primer Censo Popular, 2017; Cuadernillo de Capacitación Segundo Censo Popular, 2019):

a. Localizar geográficamente a las personas o grupos familiares que se encuentran en situación de calle en el ámbito CABA.

b. Determinar la cantidad de personas en situación de calle efectiva, a partir de lo relevado en el espacio público con el instrumento construido para tal fin, y de la cantidad de personas alojadas en dispositivos propios y conveniados del gobierno de la ciudad y otros pertenecientes a asociaciones civiles y fundaciones sin convenio actual.

c. Describir la situación social de las personas en situación de calle, mediante la implementación de una encuesta elaborada, a fin de reconocer los diversos aspectos sociodemográficos, habitacionales, vinculares, laborales, educativos y de acceso a servicios de salud y sociales de las personas entrevistadas.

d. Tener información actualizada para exigir el cumplimiento de la Ley N° 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle.

La itinerancia de la población alude al movimiento que implica la subsistencia. Los usos y sentidos de la ciudad se organizan para las PSC según días y horarios, según el momento del año (Di Iorio et ál., 2016). Es decir, se configuran circuitos y trayectorias que requieren metodologías de achique o que promuevan el encuentro. Todo censo utiliza mecanismos que varían en tipo y duración, en función de las características de la población a estudiar. En este sentido, desde el punto de vista temporal, el CP duró una semana en el 2017 y cuatro noches en el 2019, incluyendo siempre un día de fin de semana y en distintas franjas horarias para tratar de dar cuenta de la variabilidad en el uso de la ciudad. Desde el punto de vista del área cubierta, se realizó un relevamiento territorial de amplio alcance en la modalidad censo "barriendo" la ciudad en su totalidad, tanto en zonas de alta como de baja densidad de PSC.

Para evitar las duplicaciones, en función de la itinerancia y del periodo ventana en que se realizó el CP, se tomaron algunas de las orientaciones planteados por Wrigth y Devine (1992), en lo que respecta a incluir datos tales como fecha de nacimiento o apodos o nombres. Así, para conservar el anonimato, se construyó un código de identificación personal compuesto por diez dígitos: dos primeras letras del nombre, dos primeras del apellido, dos números para el día de nacimiento, dos para el mes y cuatro para el año. Otra forma de garantizar la no duplicación tiene que ver con los recorridos de los equipos. Todos los equipos se ocuparon de recorrer una única zona cada día que duró el conteo. Es importante destacar que no solo se repiten las personas, sino que además los equipos están formados por organizaciones que conocen ese barrio o territorio en el que están censando. Esto se define como validez ecológica.

El CP constituye un relevamiento de amplio alcance con costo alto en términos de financiamiento que, por lo general, no están disponible desde organismos públicos-estatales (recursos materiales, recursos humanos para hacer el trabajo de campo, recursos humanos para el procesamiento de los datos, infraestructura para el procesamiento). En este punto adquiere relevancia la dimensión política-territorial y lo que a los fines de este artículo hemos definido como censo-movimiento. Las organizaciones que desde hace varios años son parte de la red socioasistencial son quienes encuestan. Además, se incluyen tres organismos gubernamentales por ser organismos públicos de exigibilidad de derechos (Informe Ejecutivo Censo Popular, 2019). Este mismo colectivo, que garantiza las condiciones materiales y de recursos humanos para ejecutar el censo-evento, se consolida como un actor social en el escenario de disputa por el derecho a la ciudad.

Resultados: lo que muestra el cp sobre la situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires

Como producto de un análisis temático realizado, se identificaron tres tipos de violencias que dejan al descubierto las múltiples formas de control que el Estado ejerce sobre los cuerpos de quienes se ven forzados a vivir en la calle. Son, en términos de Foucault (1977), las tecnologías políticas de los cuerpos desplegadas por el Estado hacia las PSC.

Las formas de violencia hacia los cuerpos en la calle que identificamos son: a) violencia cognitiva ejercida cuando no se nombra el problema y cuando se lo reduce a un número que no da cuenta de su real dimensión; b) violencia física que se manifiesta por medio del maltrato y abuso por parte del personal de seguridad pública, mediante la desaparición de los espacios que pudieran habitar las PSC y la violencia del deterioro de la salud y los cuerpos debido a las malas condiciones de vida (Mitchell, 1997); c) violencia que acompaña la despolitización y la lectura moralizante del problema que recurre a estereotipos de las PSC como incapaces de (re)accionar por su propio interés por ser sujetos pasivos y con problemas de consumo (Sparks, 2017).

Violencia cognitiva

La situación de calle aparece como una realidad "sorprendentemente" nueva por ser sistemáticamente ignorada. Sería un error afirmar que los Estados ignoran el problema, por el contrario, lo ocultan y lo invisibilizan.

Esta falta de datos puede ser comprendida como otras de las formas en que se ejerce violencia institucional hacia las personas en situación de calle, ya que es responsabilidad de los Estados producir información para la definición de políticas públicas.

Tal como se expresa en el Informe Ejecutivo (CP, 2017), para inicios del 2017 las tasas de pobreza (32,2 %) y de indigencia (6,3 %) registraron un aumento significativo en el área metropolitana durante el último año (Pontificia Universidad Católica Argentina, 2017). Esto es admitido oficialmente ya que registraron para el periodo enero 2016-mayo 2017 un aumento de la pobreza del 18,9 % y de la indigencia del 5 % (Censos Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2017). Sin embargo, la cantidad de PSC relevadas oficialmente "no aumentaba" significativamente.

En este sentido, el CP aparece como un dispositivo de visibilización a partir de la datificación. Se visibiliza para humanizar y se datifica para incluir. Es decir, se generan de manera colectiva informaciones sobre la cantidad y las condiciones en las que viven quienes están forzados a vivir en la calle. En términos de las epistemologías del sur (de Souza Santos, 2018), son los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia de grupos sociales que sistemáticamente han sufrido las injusticias y violencias generadas por la matriz capitalismo-colonialismo-patriarcado. Son saberes empíricos más que abstractos, que no pueden ser separados de las luchas sociales, pero sobre los se pone en duda su veracidad. El mal intencionado debate sobre qué número es "más real"6, si el del CP o el oficial, descalifica a las organizaciones sociales como un actor social de relevancia en la producción de conocimientos, e instala un falso debate.

Se encubre como "error metodológico" a las decisiones políticas. Es absurdo discutir sobre lo que es "realmente real" en relación con la cantidad de personas en situación de calle en la ciudad. Esto significa que tanto los números oficiales como los que dicen las organizaciones sociales son reales. La diferencia radica en la significación y en el fenómeno que pretenden comprender, tal como se expresa en la conferencia de prensa del Segundo Censo Popular el 5 de julio del 2019:

La estrategia permanente del Gobierno de la Ciudad es ningunear las cifras del Censo Popular, de hecho al día de hoy siguen manejando un número de 1 000 cuando ya en el 2017 se hablaba de más de 4 000 en situación de calle efectiva, en ese sentido quería preguntar porque hubo denuncias de organizaciones de que durante el Censo el Gobierno de la Ciudad salió a levantar ranchadas o incluso pagar noches de hotel a personas que regularmente duermen en la calle para que eso afectara el número del Censo Popular (Periodista, minuto 33). [...] Quería saber si la diferencia tan grande que hay entre lo que dicen Uds. y lo que dice el gobierno de la ciudad, ¿Es la metodología, o si hay otros factores? (Periodista, minuto 23.15).

Más allá de la metodología, todo número es político, van a buscar que les sea funcional (Horacio Ávila, referente social Proyecto 7, minuto 24). La metodología es política: el tipo de muestreo y de diseño tiene que ver con esta diferencia. Si la población se está moviendo y además se está ocultando porque es víctima de violencia, la tenés que ir a buscar, si es que la querés encontrar, y eso es imposible de hacer un sólo día. Necesitás una masa de gente que pueda barrer la ciudad, recorrerla, y ahí están las organizaciones sociales.Justamente por eso es un censo popular: la suma de organizaciones que salen a recorrer a la ciudad por los lugares donde efectivamente saben que están las personas (Jorgelina Di Iorio, investigadora Conicet. Miembro Asamblea Popular Plaza Dorrego, San Telmo, minuto 24.30).

Violencia física

Las formas en las que el espacio urbano se hace atractivo para la inversión son el "embellecimiento" y mediante la remoción de los cuerpos no deseados y "fuera de lugar". Esto se lleva a cabo mediante la creación de legislación que regula los usos del espacio público, definiendo lo que se considera un comportamiento adecuado en este. Don Mitchell (1997) lo define como "la aniquilación del espacio por la ley", lo que significa "controlar el comportamiento y el espacio de modo tal que las personas en situación de calle simplemente no puedan hacer lo que deben hacer para poder sobrevivir sin violar la ley"7 (p. 307).

En coincidencia con la intención de "mejorar el orden y la organización en el espacio público" (Decreto 1221/2008) el gobierno de CABA creó la Unidad de Control del Espacio Público en el año 2008. Entre sus funciones estaban la remoción de infraestructura y la publicidad que no cumpliera con la normativa, confiscar mercadería de los vendedores ambulantes sin permiso y colaborar en desalojos, todo en nombre de la seguridad. El Código Contravencional de la ciudad (Ley 1472/04) no menciona explícitamente cosas tales como dormir, habitar o tener alguna suerte de morada en la calle, pero sí considera una contravención desechar sustancias insalubres, obstruir el acceso a los espacios públicos, ensuciar un parque o usarlo "inapropiadamente" y ocupar las aceras para actividades comerciales no autorizadas. De hecho, el 70 % de las personas que aceptaron ser entrevistadas durante la realización del primer CP8 declararon haber sufrido uno o más tipos de violencia siendo los miembros de la fuerza pública los principales responsables de esta9.

Otro modo de remover los cuerpos indeseables y fuera de lugar es mediante la prohibición de estar, algo así como una suerte de "destierro" anticipado. Estudiosos del tema en las ciudades de Estados Unidos han mostrado cómo se llega a esto mediante la combinación de la ley civil y criminal y la emergencia de nuevas herramientas legales que descansan sobre la capacidad coercitiva del Estado (Beckett y Herbert, 2010). En Buenos Aires, podríamos entender como "destierro" el enrejamiento de los espacios públicos. Cercar plazas y parques comenzó en los noventa tomando un giro decisivo en 2011-2012. Organizaciones sociales se opusieron con fuerza a esta medida por considerarlo un ataque directo al derecho de los habitantes de la ciudad a acceder al espacio verde en todo momento, siendo un hito en esta lucha el haber podido evitar el enrejamiento del Parque Lezama, al sur de la ciudad. Con el tiempo, los enrejamientos compulsivos se detuvieron y los casos fueron considerados individualmente. El control y la regulación de los espacios en los que es más probable encontrar PSC incluye el enrejamiento de los bajoautopistas, la instalación de cancelas en los callejones o pasajes y el uso de lo que se denomina "arquitectura defensiva" en los casos en los que no se puede poner rejas10.

Si el Estado es responsable por el bienestar de sus ciudadanos, la exposición a cualquier tipo de violencia por el hecho vivir en la calle presenta interrogantes acerca de qué cuerpos merecen ser cuidados. Estas son, en última instancia, preguntas cuyas respuestas hay que buscar en el plano de los derechos y la ciudadanía, discusión que retomaremos en un siguiente trabajo.

Violencia despolitizante

La ciudad cuenta con cuatro refugios, dos para varones y uno para mujeres de entre dieciocho y sesenta años, de acceso directo, y otro para familias solo por derivación del efector público. En el caso de las mujeres pueden llevar a sus hijos siempre y cuando sean menores de dieciocho años. Además, hay algunos alojamientos gestionados entre el gobierno local y organizaciones no gubernamentales, en su mayoría de origen confesional.

El número arrojado por el CP del 2019, 7251, supera ampliamente el número de camas disponibles en el sistema de alojamiento transitorio gubernamental, 224011. Las condiciones de los refugios distan de ser apropiadas, y aunque en principio dormir en un mal sitio techado pueda parecer mejor que dormir en la calle, las vivencias de inseguridad por situaciones de maltrato, violencias físicas y discriminación desanima a las PSC a utilizarlos. Sin embargo, Rodríguez Larreta (2016) afirma que:

Muchos no quieren ir, nosotros tenemos un sistema de paradores que siempre hay lugar [sic], ni los días bajo cero se llena, siempre hay lugar vacante [...] tenemos asistentes sociales súper comprometidas que trabajan con Guadalupe Tagliaferri y. hay que no quiere ir, y obviamente por la fuerza no los podés llevar [...]. La gente en calle se mantiene hace años más o menos estable. Hay un censo, da más o menos entre 800/900 personas que viven establemente todas las noches en la calle donde se mezcla todo desde gente con problemas psiquiátricos a las que no podemos sacar por la fuerza, adictos, y gente que no confía en el Estado a quienes les decís "vení a un parador" y prefieren quedarse en la calle porque no confían... bueno, tendrán sus razones [...]. Hay gente que está muy arraigada... [...]. Los asistentes sociales le ponen una dedicación a esto, fantástica, pero bueno hay gente que no quiere irse, por eso tenés gente durmiendo en la calle acá, en Nueva York, en París y en todos lados [...]. Por eso, ayudame [Mirtha Legrand] siempre a publicitar que la gente llame al 108, que la gente llame al 108 y las asistentes sociales vienen, después hay algunos [a los] que logramos convencerlos que vayan y otros que no. Que la gente llame. Tenemos paradores que son recontra dignos [...]. Los paradores tienen una ducha caliente, una cama caliente, una comida caliente, recontra dignos. hay lugar para la gente, el tema es convencerlos para que quieran ir. Y déjame decirte una cosa, lo que hace la gente en Las Esclavas o en otras parroquias, es fabuloso [...] pero ahí a veces tendrían que ayudarnos a convencerlos de que se vayan porque cuanto más apoyo les dan estando en la calle a veces lo que hacen es hacer que se queden 12(el resaltado es nuestro).

Copiamos esta cita extensa para mostrar dos cosas. Por un lado, la falta de reconocimiento de la magnitud del problema por parte del gobierno de la ciudad. Es altamente improbable que con las cifras de pobreza e indigencia en aumento el número de PSC se mantenga estable. Segundo, el encuadre que se le da a la problemática se construye con estereotipos y afirmaciones que se abrevan en explicaciones de sentido común sobre la pobreza y la situación de calle. De modo similar fueron tratadas una serie de muertes de PSC durante el invierno del 2019 por situaciones de hipotermia absolutamente prevenible. La forma en que los funcionarios y los medios trataron el tema depositaba, implícita y explícitamente, la responsabilidad de la muerte en la víctima por no haber querido recibir asistencia. En estos casos las muertes eran descritas como "muerte por frío", como si las bajas temperaturas indefectiblemente mataran a la gente y no la ausencia de condiciones de vida dignas, nutrición apropiada y buena salud.

Si bien algunas de las razones esgrimidas por el gobierno local y los medios con relación a por qué la gente no quiere ir a un parador pueden contener cierta verdad fáctica, las razones por las cuales las PSC deciden quedarse en la calle distan de estar determinadas por las adicciones, los problemas de salud mental, o la falta de voluntad de superación. Según los testimonios de PSC -2471 personas contestaron el cuestionario cualitativo optativo en el 2017 y 3900 en el 2019-, muchas personas han sido víctimas de violencia social e institucional.

La patologización de la situación de calle y la individualización del problema como si este no fuera parte de una compleja red de relaciones sociales, económicas y culturales, despolitiza el problema, lo cual acarrea importantes consecuencias (Sparks, 2010). El modo en el que el problema es planteado por los gobiernos da lugar a políticas focalizadas cuando lo que se necesita son políticas integrales que den cuenta de las causas estructurales, contextuales y personales de la situación de calle

Discusión

La propuesta metodológica del cp pone foco en la participación: una heterogeneidad de organizaciones sociales legitimadas por su trabajo con PSC, las propias PSC y un conjunto de organismos públicos, con saberes diversos y específicos. Esta heterogeneidad de actores diseña de manera colectiva el sentido y el modo del relevamiento (Informe Ejecutivo, 2017; Cuadernillo de Formación de Censistas, 2019). El censo-evento permite abordar los desafíos metodológicos con esta población en relación con la definición de lo que se entiende por situación de calle, ya que delimita el alcance, el tipo de técnica de relevamiento en función de la itinerancia de la población como constitutiva de la organización de su vida cotidiana, así como la sustentabilidad de un tipo de relevamiento de amplio alcance, en términos tanto económicos como materiales (Di Iorio, 2019). Los efectos del CP no se limitan a una dimensión instrumental o técnica, sino que conllevan una dimensión ético-política. Fue el censo-movimiento el que generó las condiciones de posibilidad para la realización del primer CP, así como las condiciones de continuidad en la disputa por el derecho a la ciudad y por políticas públicas inclusivas que vuelven a concretarse en evento en el segundo cp. En este vínculo estrecho entre censo-evento y censo-movimiento, es que el Censo Popular de Personas en Situación de Calle adquiere dimensiones e improntas políticas.

Las dimensiones políticas del censo son diversas. Por un lado, permite comprender las diferencias entre los datos oficiales y los producidos por las organizaciones sociales no como el resultado de una discrepancia metodológica -si se aceptara el número arrojado por el CP-, sino como un problema de límites operativos por parte del gobierno de la ciudad.

Justamente, al tomar el interrogante planteado desde el gobierno acerca de la veracidad de los datos, lo que se hace es desandar el argumento sobre "qué número es más real" y tomar la diferencia para decir y exigir que las vidas de los no contados -los no tenidos en cuenta- cuenten como una vida vivible (Butler, 2004).

La radicalidad de esta dimensión política del CP da sustento al gradual proceso de concientización y desideologización del que son parte los miembros de las organizaciones sociales y comunitarias que participan del cp. El censo-evento-movimiento funciona como espacio de encuentro (Lawson y Elwood, 2014; Farías, 2016) en donde las diferencias de los distintos colectivos que participan en el CP adquieren potencial para generar un cambio en los aspectos tanto materiales como discursivos de las situaciones de pobreza y de "los pobres". Se trata de la creación de un espacio material, simbólico y vincular que habilita un proceso de toma de conciencia por parte de los actores de su posición dentro del tejido social. Esto conlleva poder (comenzar a) entender el propio rol en la reproducción de un orden social que (re)produce pobreza y sujetos pobres y poder actuar en función de eso.

Así, con posterioridad al primer CP surgieron un conjunto de acciones en clave de visibilizar y reivindicar la situación y los derechos de las PSC que dan cuenta del proceso de politización impulsado por el CP: frazadazos (23 de agosto del 2018, 26 de julio del 2017), Primer Encuentro Nacional de Personas en Situación de Calle (Buenos Aires, 8 y 9 de diciembre del 2017), ollas populares en Plaza Congreso (29 de septiembre del 2018; 26 de marzo del 2019), Plaza de Mayo (3 de noviembre del 2018), Plaza Miserere (7 de diciembre del 2018), Plaza Flores (4 de enero del 2019), actos de denuncia y repudio a la violencia contra las personas en situación de calle (Mataderos, 26 de junio del 2019; Belgrano, 7 de septiembre del 2019), un conversatorio con candidatos a legisladores en la Ciudad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales para discutir específicamente la problemática (27 de julio del 2019), festival #quenocalle realizado en más de treinta centros culturales en la ciudad (25 de julio del 2019), entre otros eventos e iniciativas. El Censo Popular de Personas en Situación de Calle se convierte así en un espacio de solidaridades que permiten la emergencia de sujetos a través del trabajo colectivo y a través de acciones concretas que (re)crean materialidades alternativas y contrahegemónicas (Farías, 2018).

La dimensión ético-política (Goltzman y Di lorio, 2013) en calidad de ética de la relación y política para la transformación supone problematizar las relaciones de producción de subjetividad con población en condición de vulnerabilidad y los modos en que se incluyen o no en la producción de conocimientos, el para qué de esos conocimientos, la potencialidad de estos para la reducción de la inequidad e injusticia social, así como la problematización de las lógicas de producción de subjetividad normalizantes.

Tal como se definió previamente, el CP se convierte en una oportunidad analítica para problematizar los procesos de producción de subjetividad en el espacio urbano. En ese sentido, y desde el encuentro-desencuentro en el que se borran las barreras disciplinares de la psicología y la geografía, abordamos la relación espacio-sujeto, afirmando que, así como no hay espacios sin sujetos, tampoco hay sujetos sin espacios.

El sistema capitalismo-colonialismo-patriarcado produce individuos normalizados, articulados unos con otros según sistemas jerárquicos, sistemas de valores y sistemas de sumisión a partir de los cuales se organiza una desigual e inequitativa distribución del uso del espacio público: "no sólo producción de subjetividad individuada -subjetividad de los individuos- sino una producción de subjetividad social que se puede encontrar en todos los niveles de la producción y del consumo" (Guattari y Rolnik, 2013, p. 25).

El censo-movimiento se presenta como una alternativa a esa maquinaria de producción, al dar lugar a que se desplieguen procesos de singularización (Guattari y Rolnik, 2013) desde los cuales se rechazan esos modos de codificación preestablecidos para abordar la situación de calle como problema social complejo, para agenciar modos de sensibilidad y creatividad desde los que se producen subjetividades resistentes, deseantes. Para que esos procesos de reapropiación de la subjetividad como los que propone el censo-evento/censo-movimiento se hagan efectivos, "deben crear sus propios medios de referencia, sus propias cartografías, deben inventar su praxis de manera que produzcan aperturas en el sistema de subjetividad dominante" (Guattari y Rolnik, 2013, p. 70).