I. INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico colombiano por medio de la legislación civil que data de 1873, calificó a los animales como cosas que alcanzaban las características que comprende el derecho real, dado que se podían usar, gozar y disponer. Por ello, se dio lugar a que fueran objeto de lidias de toros, becerradas, coleo, riñas de gallos, espectáculos circenses, así mismo como insumo para vehículos de tracción en distintos municipios del país.

A lo largo de la historia diversos filósofos, religiosos, científicos y juristas se han propuesto lograr comprobar la posible subjetividad jurídica de los seres vivos no humanos, que terminan reduciéndose en la materialización de sus derechos por medio de un titular que los haga valer, ya sea bajo la figura de tutor, curador o guardián que sería asumida por el dueño del animal.

Por su parte, la sentencia C-666 de 2010 proferida por la Corte Constitucional representa el punto de partida para la transición jurídica en la que los animales pierden su status de bienes muebles para concebirse como seres sintientes, otorgándoseles un blindaje constitucional que a través de pilares como el bienestar animal, dignidad, solidaridad y demás, hacen que el antropocentrismo pierda una vez más su poder, puesto que ya el hombre no es el epicentro de todo, sino que el medio ambiente deja de estar en función de los seres humanos y termina reconociéndose realmente como aquel espacio en donde se desarrolla la vida.

Así las cosas, en este artículo se precisará el término “animal” en su ámbito común y jurídico, además se llevará a cabo una recopilación documental de las distintas teorías, corrientes y tesis que se han ocupado de ahondar en la consideración jurídica de los animales. Seguido a ello, se identificarán los escenarios de acción en los que la Corte Constitucional de Colombia ha centrado su jurisprudencia con el objetivo de permitir una defensa judicial de los animales a partir del deber de protección animal dispuesto por la Constitución Política de 1991, con el fin de construir las diferentes líneas jurisprudenciales que en esta materia existen, para finalmente a partir del análisis de ese precedente formular los razonamientos jurídicos que se estimen pertinentes.

II. METODOLOGÍA

El presente artículo constituye un análisis inicial en el estudio de la postura de la Corte Constitucional en el tema del tratamiento jurídico de los animales en Colombia, que se desarrollará mediante dos etapas, una de índole descriptiva, que se llevará a cabo con técnicas de recopilación documental con las que se precisará el concepto común y jurídico de animal, y de aquellas corrientes, tesis y teorías que se han propuesto comprender el paradigma de los animales.

Además, se identificarán los distintos escenarios y subescenarios de acción con los que la Corte Constitucional de Colombia ha centrado sus trabajos para permitir una defensa judicial de los animales desde el ámbito de la Constitución Política de 1991. Seguido a ello, se agruparán por años las sentencias que de manera general ha proferido la Corte Constitucional en relación con los animales domésticos y silvestres.

Aunado a lo anterior, se formularán los problemas jurídicos que han de orientar la construcción de las líneas jurisprudenciales y la elección de las sentencias que forman parte de ellas. En ese sentido, para cada escenario constitucional se formulará una pregunta de trabajo, para después identificar sus posibles soluciones u opciones polares de respuesta.

En cuanto a la segunda etapa, de índole analítico y propositivo, para lo cual se acudirá a las técnicas de interpretación constitucional y legal, primordialmente a la llamada integración de la institución a través del Sistema Jurídico, y a la gramatical, a fin de construir las diferentes líneas jurisprudenciales que en materia animal existen en la Corte Constitucional. Para ello, se empleará la metodología propuesta en el Capítulo

5 del libro El derecho de los jueces de Diego López Medina (2006), aclarando que para los fines prácticos del presente análisis jurisprudencial no se consideró necesario graficar el nicho citacional de primer y segundo nivel, ni clasificar las sentencias que se puedan citar en los mismos, en razón a que son pocas las providencias que se pueden encontrar respecto a los escenarios constitucionales dispuestos por la Corte Constitucional para permitir la protección judicial de los animales, por lo que a partir de la agrupación por años de sentencias que en materia animal se han proferido y que se citaran en la tabla 1 de este trabajo, se seleccionarán y abordarán aquellas que tienen un peso estructural y fundamental dentro de cada línea jurisprudencial. No obstante, si se graficarán los mapas decisionales o telarañas de cada línea y se identificarán los puntos nodales de decisión que las gobiernan.

Finalmente, se realizará un análisis de precedente con el propósito de formular las conclusiones surgidas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para los problemas jurídicos específicamente planteados, a través de razonamientos jurídicos pertinentes.

Construcción Jurídica del Concepto de Animal

Es fundamental iniciar este escrito con la definición que a nivel general se tiene de los animales. Es así que, en virtud de lo señalado por el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2019) se entienden como un “ser orgánico que vive, siente y se mueve por su propio impulso”. Asimismo, es prevalente abordar su concepto desde el ámbito jurídico, para ubicar y establecer el alcance que ostenta en cuanto a factor determinante en la aceptación (o no) de los animales como sujetos de derecho.

A partir de lo anterior el ordenamiento jurídico colombiano consignó en el Código Civil (Ley 84 de 1873) la primera percepción de aquellos. De esta forma en su artículo 655 estableció que son muebles las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas1.

Por tanto, se puede señalar que la legislación civil los limita a simples bienes, pues cumplen con los presupuestos del derecho real, los cuales son el uso, goce y la disposición de los mismos. Sin embargo, también se les ha concedido la condición de seres sintientes, todo esto a raíz de la preocupación que surgió a nivel internacional en relación con el futuro del ambiente, que trajo como resultado la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en el año 1972, en Estocolmo, la cual contribuyó con grandes avances en materia ambiental para los Estados parte. Tal fue el caso de Colombia, en donde se expidió la Ley 23 de 1973, que materializó lo allí acordado y otorgó facultades especiales al Presidente de la República para que profiriera el Decreto Ley 2811 de 1974, que supuso un cambio significativo en pro del ambiente, en atención a que concibió a los animales silvestres como recursos naturales renovables, otorgándoles el status de propiedad de la Nación, objeto de su protección y conservación, y conllevo a una separación entre estos y los animales domésticos, quedando los últimos sin mecanismos de amparo y con la categoría de cosas.

Posteriormente, en 1989 se presentó otro gran avance en la materia, dado que con la expedición del Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989), se establecieron conductas que constituyen maltrato animal2, así como también el procedimiento y las sanciones que se presentan en estos casos.

Con la sentencia C-666 de 2010 se da un cambio crucial, pues la Corte Constitucional dejó de lado la idea instrumentalista con la que los animales solo eran considerados recursos destinados a satisfacer las necesidades de la humanidad, lo cual dio lugar a una nueva etapa jurisprudencial referente a la protección de los animales, y una modificación en la posición antropocentrista que había dominado por años, y, finalmente, afirmó que la protección de aquellos puede hacerse por sí misma, y no por razones de utilidad y beneficio que proporcionan al hombre. En tal sentido, se ha dicho, que la Constitución Política de 1991 vislumbra al medio ambiente como el lugar en donde se reúnen distintos elementos que posibilitan el avance de la vida en todo su esplendor, lo que hace que el mismo deba ser protegido per se y no solo por el hecho que le resulte útil a los seres humanos, tomando una postura de respeto, cuidado y preservación. (C. Const. Sentencia C-666/2010)

De esta forma, la protección de los animales ya no se determina por su utilidad, pues de ahora en adelante se tendrán como fundamento la noción de dignidad, entendida en relación con los criterios de solidaridad que compromete al ser humano a cambiar comportamientos que producen agravios a los seres sintientes, así como el bienestar animal que comprende un deber en cabeza de los seres humanos y el Estado. Por lo cual, dicha sentencia es la primera en modificar la calificación de los animales y se armoniza con la promulgación de la Ley 1774 de 2016, que en su artículo segundo modifica el Código Civil reconociendo la condición de seres sintientes a los animales y permitiendo que se dé paso a un nuevo procedimiento policivo y judicial para castigar el maltrato animal.

En este orden de ideas, con la expresión “otros seres sintientes” utilizada por la Corte Constitucional en su decisión, se pueden aceptar dos premisas comprendidas en que la disparidad entre el hombre y los seres vivos no humanos es solo de nivel, por lo menos respecto al sufrimiento y al dolor; y la otra que permite concebir la existencia de otros seres que ameritan cuidado y consideración. (Jaramillo, 2013)

Partiendo de lo anterior, podemos señalar que la normatividad colombiana se ha estructurado a partir de un antropocentrismo y especismo constante a la hora de regular el paradigma de los animales, que se ha debilitado en los últimos años con la calificación de estos como individuos sintientes que merecen una especial protección. Así como se estableció en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1957, del cual se puede concluir que los animales no son cosas, sino que poseen un valor inherente al ostentar la cualidad de sentir sufrimiento y dolor físico o psicológico porque gozan de un sistema nervioso y un cerebro desarrollado, como lo son los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, permitiendo que clasifiquen en el grupo de animales sintientes. (Favre & Giménez-Candela, 2015)

En ese sentido, a partir de la concepción animal antes reseñada, se abordarán distintas corrientes que han asumido la labor de esclarecer si los animales son o no acreedores de una subjetividad jurídica.

Derechos de los Animales: ¿Utopía o Realidad?

A lo largo de los años ha existido disenso frente a la posible subjetividad jurídica de los animales, resultando más simple para el hombre negarla, que afirmarla y comprobarla. En este sentido, encontramos diversas dimensiones de carácter filosófico, religioso y científico que establecen varias posiciones respecto al tema.

La teoría creacionista precristiana parte de la negación de la subjetividad jurídica de los animales, toda vez que los considera objetos que están al servicio del hombre, debido a que, si bien fueron creados por el mismo Dios, se diferencian en grados evolutivos y además poseen funciones que los conlleva a estar bajo el yugo del ser humano. De esta forma, desde el origen divino del universo los animales han estado a disposición del hombre, porque este se concibió como un ser inteligente, libre, consciente y responsable, dotado de alma. (Cárdenas y Fajardo, 2007)

Por su parte, de forma similar desde la organización social, se ha justificado que los esclavos, las mujeres y los animales estén por y para el servicio del hombre, lo cual se vio reflejado en el Contrato Social que creó Jean-Jacques Rousseau, que provocó que el mundo se escindiera en dos, por un lado, los sujetos de derechos que exclusivamente eran los hombres, por el hecho de serlo; y en contraposición, los objetos de derecho, que correspondían a todo lo que no se adecuara taxativamente a la noción de ser humano, entonces, esta división dio lugar a que el entorno excluido, se convirtiera en destinario de las relaciones de dominio y posesión. (Cárdenas y Fajardo, 2007)

Como antítesis a la negación de la subjetividad jurídica animal, presentamos una serie de corrientes que pretenden concebir el derecho de acuerdo con la realidad social, en tal medida es que se plantea una posible percepción de los animales como sujetos de derecho. En primer lugar, Krause (2000) considera que el derecho tiene que ser dinámico y orgánico, es decir, que evolucione a medida que el ser humano lo hace y se identifica con su entorno. Por ello, señala una característica incluyente al abordar que los estatutos de protección animal implican un vínculo entre la naturaleza y el hombre a partir de un criterio social y jurídico, esto es, la posibilidad de que los animales sean sujetos pasivos de derecho, por la innegable subordinación de aquellos respecto del hombre, lo que no indica que no se deban proteger a través de mecanismos que deben ser ejercidos en cabeza de su cuidador.

Desde la teoría pura del derecho, Kelsen (1982) plantea la tesis de los derechos reflejos, según la cual aquellos surgen cuando se impone una obligación en la norma, ya sea de acción u omisión, respecto de determinada conducta de un individuo. Lo cual se hace extensivo a los animales, dado que para él la noción de persona no debe tener en cuenta visiones morales, psicológicas y sociológicas, clasificando en un mismo nivel a un animal, cosa o ser humano. Entonces cuando se impone la obligación a los individuos de comportarse de cierta forma con un animal, este último es sujeto de un derecho reflejo de dicho deber. En síntesis, lo que se busca con lo planteado es que se vea más allá de las capacidades que poseen los seres vivos, para que así puedan ser reconocidos como sujetos de derecho si cuentan con un representante que los materialice, como sucede con los menores de edad, interdictos, entre otros.

Otro punto transcendental que podría dar apoyo a lo anterior es la planteada por la corriente seguida por teólogos como San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Isaac y San Francisco de Asís, para quienes la existencia de deberes del ser humano frente a los animales se puede presentar de manera directa, de acuerdo con la utilidad que estos producen, como el hecho de preservar especies raras o amenazadas que contribuyen a su vez a salvaguardar los ecosistemas, o de forma indirecta, representada en la repercusión de modo favorable en la conducta del hombre. (Cárdenas y Fajardo, 2007)

A la par del deseo de que los ordenamientos jurídicos reconozcan a los animales como sujetos de derechos, Ryder (2000) teniendo como base la tesis contractualista de John Rawls, considera la posibilidad de sostener, por un momento, que no pertenecemos a ninguna especie, para determinar los puntos que unen a los seres humanos y a los animales, como podría ser la capacidad de experimentar dolor. Establece que todos aquellos que sienten dolor ostentan el derecho a que otros no les causen mal, al igual que la responsabilidad moral de suplir el dolor a quienes lo sufren y el deber de no causarlo a los demás.

Finalmente, Wise (2001) parte de la existencia de una pared legal que separa a los animales y a los seres humanos, indicando que es primordial que esta se reconstruya de una forma justa, de manera que admita la protección de los derechos fundamentales de animales como los chimpancés y los bonobos, teniendo en cuenta que, según sus estudios, la consciencia de los animales es el vértice científico-factico que les otorga el valor inherente para convertirlos en sujetos de derechos, pues señala que si el sujeto goza de consciencia, necesariamente tendrá autonomía. Todo esto, lo lleva acorde con la realidad animal, debido a que, si bien existen similitudes, también es cierto que son grandes las diferencias entre una especie y otra, por lo que se debe acudir al criterio de proporcionalidad, considerando que los derechos de los animales serán otorgados en razón a su autonomía. Por último, establece que dichos derechos deberán ser menos que los reconocidos al hombre, dado que el libre albedrío de los anímales puede resultar contraproducente para la salud de los mismos.

Así, para lograr que la utopía se vuelva realidad, deben conjugarse varios factores que lo permitan, como el hecho que en la sociedad exista un interés con gran fuerza motivadora, que sea tan contundente que el Estado decida desplegar todo el aparato legislativo y reconocer la subjetividad jurídica animal; escenario en el que la categorización por especies jugará un papel fundamental, atendiendo a sus características y necesidades, también lo será la adaptación de las figuras de guardador, tutor y curador con la que gozan los menores de edad e interdictos, logrando de esta manera que los animales cuenten con representantes que les hagan valer sus prerrogativas, pues, ya evidenciamos, que pueden ser sujetos pasivos del derecho.

Protección Constitucional de los Animales: Análisis Jurisprudencial

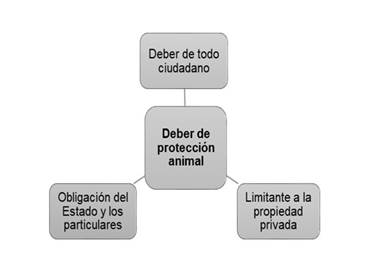

La protección de los animales se ha desarrollado por la Constitución Política como un deber que se fundamenta en la conservación del ambiente y en la dignidad humana, que se ha determinado de acuerdo a la siguiente figura. (C. Const. Sentencia C-666/2010)

Fuente: Adaptada de la Sentencia C-666/2010.

Figura 1 Mandato de Protección Animal Desarrollado por la Constitución Política.

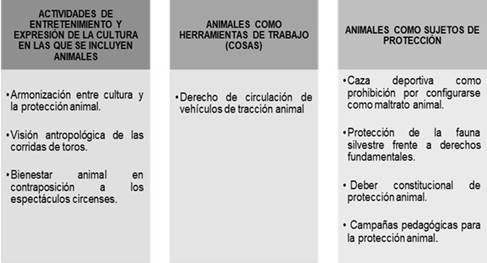

A su vez, la protección animal se realiza a partir de dos perspectivas:

En este sentido, la Corte Constitucional en desarrollo de sus funciones establecidas en el artículo 241 de la Constitución Política, en sentencias de tutela, constitucionalidad, revisiones automáticas de leyes y actos legislativos, ha determinado mediante subreglas el alcance concreto del mandato constitucional de protección animal. En ese orden de ideas, se han debatido tres aspectos que pueden considerarse componentes del escenario constitucional principal del mandato de protección animal en Colombia. Por una parte, la Corte ha analizado la práctica de las actividades de expresión cultural y entretenimiento en las que se incluyen animales. En segundo lugar, se ha estudiado la prohibición de los vehículos de tracción animal, en donde los animales son utilizados como herramienta de trabajo y, por último, se ha analizado la protección de la que gozan los animales al tenor de lo consagrado en la Constitución Política de 1991. Teniendo en cuenta lo anterior, el escenario constitucional de los animales en Colombia se representa en la siguiente figura.

Por su parte dichos escenarios constitucionales conforme al tipo de controversias que resuelve la Corte Constitucional, comprenden otros subescenarios constitucionales que se pueden graficar así:

Fuente: Elaboración propia

Figura 4 Subescenarios Constitucionales respecto al tema de los animales en Colombia.

De acuerdo a los gráficos anteriores, puede citarse como nicho citacional general y abstracto frente al tema de los animales en Colombia, las sentencias que en la tabla 1 se relacionan, providencias que corresponden a resultados encontrados en la base de datos de la relatoría de la Corte Constitucional.

Tabla 1 3. Línea Jurisprudencial.

| 1996 | 1997 | 1998- 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Sin C Sin T Sin SU | C-332 Sin T Sin SU | C-401 Sin T Sin SU | Sin C Sin T Sin SU | C-355 C-475 C-481 T-595 Sin SU | C-012 Sin T Sin SU | C-1192 Sin T Sin SU |

| 2006 | 2007 | 2008-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| Sin C Sin T Sin SU | C-176 T-760 Sin SU | Sin C Sin T Sin SU | C-293 C-666 C-981 Sin T Sin SU | C-439 T-608 Sin SU | C-889 Sin T Sin SU | Sin C T-296 Sin SU |

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |

| C-283 T-436 T-514 Sin SU | Sin C Sin T Sin SU | C-467 T-095 T-146 Sin SU | C-041 C-048 T-121 Sin SU | C-111 Sin T Sin SU | C-032 C-045 C-070 C-222 Sin T Sin SU |

Fuente: Elaboración propia.

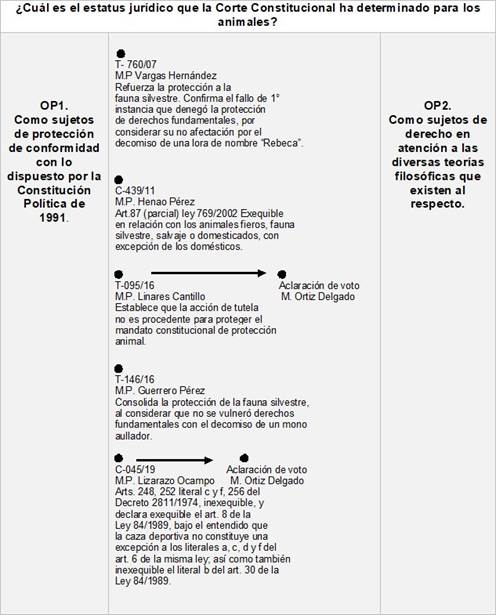

Determinación de problemas jurídicos a partir de los escenarios constitucionales dispuestos para los animales y, análisis dinámico de líneas jurisprudenciales

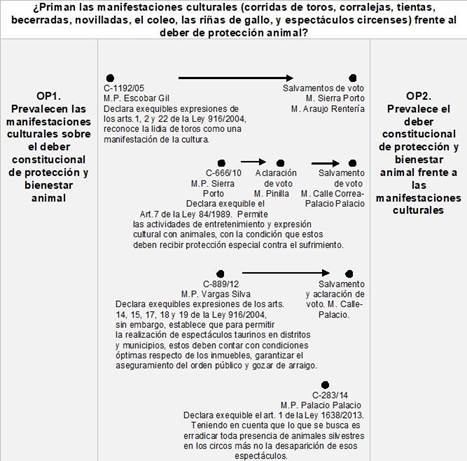

Partiendo de la selección de sentencias que más se ajustaban a los escenarios constitucionales dispuestos en materia animal, se formuló un problema jurídico para cada uno de ellos, junto con sus dos opciones polares de respuesta, para posteriormente elaborar la telaraña de las líneas jurisprudenciales, como lo especifica López Medina (2006), estableciéndose la pregunta en el encabezado de la gráfica, ubicándose las opciones polares de respuestas en sus extremos, localizando las sentencias escogidas en la zona de influencia de cada respuesta de acuerdo con lo precisado en la ratio decidendi de cada una, y finalmente, señalando los puntos nodales de decisión asumidos por la Corte Constitucional.

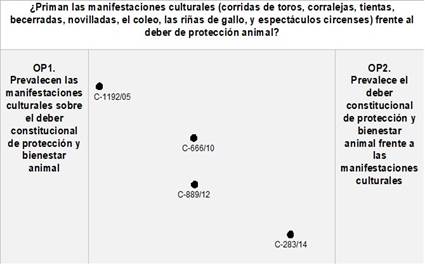

A. Actividades relacionadas con los animales como expresión o manifestación de la cultura.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5 La Telaraña de la Línea Jurisprudencial en el Escenario Constitucional de los Animales Como Expresión Cultural.

A partir de la revisión y análisis de las sentencias citadas en las figuras 5 y 6 se puede señalar que las manifestaciones culturales que involucran el uso de animales en su realización provocan un choque de intereses entre aquellos que las califican como un evento tradicional e histórico, y los que abogan por los derechos de los animales, que sostienen que son prácticas en las que se los tortura y se abusa de ellos para el voyeurismo público.

Ahora bien, la Corte Constitucional, en el año 2005, asume una posición antropocéntrica frente a los seres vivos no humanos, estableciendo que en la tauromaquia no se presentan actos de violencia en los que se evidencien tratos incompatibles con la dignidad humana, por lo que en la sentencia C-1192, se reconoce a la lidia de toros como una expresión viva de la tradición espiritual e histórica de los pueblos iberoamericanos, como sucede con Colombia, la cual forma parte integral del patrimonio cultural intangible, que es especialmente protegido por la Constitución Política de 1991.

Respecto de lo anterior, los magistrados Humberto Sierra Porto y Jaime Araujo Rentería salvan su voto frente a la decisión, indicando que se debió haber declarado inexequible la expresión “Los espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser humano” incluida en el artículo 1º de la Ley 916 de 2004, en atención a que las corridas de toros son una simple práctica social permitida, y no un patrimonio intangible de la cultura, pues no pueden ser equiparadas como la manifestación de un derecho de tercera generación con la capacidad de imponer límites a los valores que se encuentran jurídicamente protegidos por el ordenamiento constitucional, como lo sería en esta ocasión el medio ambiente y, a su vez, el deber de no causar sufrimientos innecesarios a los animales, puesto que se basa en una interpretación excesiva, arbitraria e incapaz de excusar el maltrato y la posterior muerte del animal con el único de fin de entretener a un público determinado o evidenciar la elegancia, arrojo, valentía o destreza humana.

Para el año 2010, con la sentencia C-666 se logra una considerable transformación en la visión que se tiene del medio ambiente, toda vez que de conformidad con los artículos 8º, 79 y 95 (numeral 8) Superiores, este debe ser apreciado como el espacio en donde distintos elementos se conjugan con el objetivo de configurar el entorno en el que se desenvuelve la vida de los seres humanos, dentro de los que se encuentran la flora y fauna que habita en el territorio, siendo de gran relevancia que su protección se dé de manera autónoma y no por criterios de utilidad para el hombre.

En ese orden de ideas, la defensa de los animales no está ligada al deber de protección del medio ambiente, sino que nace de la dignidad humana como concepto integral de la persona, la cual es reconocida en el momento en que se le exige a los individuos que actúen conforme a parámetros dignos y coherentes con su condición de “ser moral”, y esto implica ciertas obligaciones, como sería un comportamiento acorde a la situación de los seres sintientes, dado que estos últimos pueden verse afectados por los tratos crueles de las personas.

Teniendo en cuenta el marco de protección de los seres sintientes, pueden presentarse contradicciones con otras normas, por lo que resulta necesario realizar una armonización de valores, derechos, deberes, y principios. Como ejemplo de lo señalado, se encuentran las siguientes limitaciones al deber de no provocar dolor a los animales: i) libertad religiosa, que impone una serie de libertades que van de la mano con el respeto a las creencias, tal como sucedió con el Decreto 1500 de 2007, que en el numeral 3º del artículo 31 establece los ritos religiosos como excepción al sacrificio sin insensibilización; ii) los hábitos alimenticios de los seres humanos, pues al ser constante el consumo de carne, en los artículos 20 y 21 de la Ley 84 de 1989 se señala la manera en que deberá realizarse el sacrificio a fin de evitar el maltrato, sin embargo, se queda corto debido a que solo tiene en consideración aspectos sanitarios; iii) investigación y experimentación médica, puesto que en el capítulo IV ejusdem, se regulan las condiciones en que deberán practicarse los experimentos; y iv) la cultura, que cuenta con sustento constitucional en diversos artículos de la Constitución Política, pero su expresión no es absoluta, porque es objeto de armonización con otros valores o principios constitucionales. (C. Const. Sentencia C-666/2010)

El dilema jurídico que se dio en la sentencia señalada, está supeditado sobre las actividades permitidas por el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 (rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas, y riñas de gallos), toda vez que resulta evidente el maltrato que padecen los animales, siendo de vital importancia que su realización sea restrictiva a fin de garantizar el mandato de protección animal. Es así que terminan por declarar la exequibilidad condicionada del artículo en cuestión, bajo los parámetros del arraigo social existente en departamentos y municipios, en donde su realización sea una tradición regular, periódica e ininterrumpida.

Frente a la anterior decisión, se configuraron salvamentos de voto por parte de los magistrados María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio, en atención a que consideraron que se debió haber declarado la inconstitucionalidad de la norma demandada, por sacrificar de forma desproporcional la protección de los animales para otorgar protecciones excesivas e innecesarias a las actividades aludidas, por lo que sus efectos deberían haberse diferido para proteger el mínimo vital y la confianza legítima de las personas que se dedican a esas actividades. De igual manera, el magistrado Nilson Pinilla, aclara su voto bajo el entendido de que los espectáculos que inducen a torturar a los animales, antes, durante y después de la presentación, van en contravía del interés general de eliminación de la violencia y pérdida de la dignidad humana, que además quebranta la protección de todas las formas de vida sobre el planeta Tierra, por tal motivo señala que dichos espectáculos han de desestimularse paulatinamente.

Con la sentencia C-889 de 2012, nuevamente se abre el debate sobre las corridas de toros, pero en esta ocasión estará dado respecto al grado de autonomía que ostentan las entidades territoriales que cuentan con plazas de toros fijas, en razón a que de conformidad con los cargos que se formularon en contra del Reglamento Nacional Taurino (Ley 916 de 2004), se estaría permitiendo la actividad taurina, dejando de lado la competencia que tienen los Consejos Municipales para ejercer control sobre el patrimonio cultural, por lo que la Corte Constitucional considera que el concepto de Estado comprende un modelo de organización caracterizado por su descentralización y la autonomía de sus entes territoriales, por tanto, se creó una serie de mecanismos, entre ellos los principios de subsidiariedad, coordinación y concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 7º Superior, el legislador está habilitado para identificar y reglamentar ciertas expresiones culturales y artísticas, ya sean materiales o inmateriales, proceso que puede presentar algún nexo con la destinación o el uso de bienes de las entidades territoriales, por tanto, para fijar aspectos propios de aquellos, la Corte Constitucional precisó que se deberá cumplir con una serie de condiciones, a saber:

i) Que el inmueble que participa goce de un criterio cultural arraigado y, por ende, identificable; ii) el mandato del legislador opere de manera articulada con las competencias de la entidad territorial correspondiente; y iii) el uso o destinación previstas por la ley estén intrínsecamente vinculadas con el mantenimiento de la práctica cultural reconocida. (C. Const. Sentencia C-889/2012)

Entonces, a modo de conclusión, para autorizar la realización de espectáculos taurinos, las autoridades locales, contando con el apoyo de la Policía, deberán analizar el cumplimiento de, (i) los requisitos para el espectáculo que están contempladas en el Reglamento Taurino; (ii) la salvaguardia del orden público para la celebración de espectáculos públicos en general; y (iii) los elementos de arraigo social, localización, oportunidad y excepcionalidad que fueron establecidos por la Corte en la sentencia C-666 de 2010, ante la necesidad de edificar una compatibilidad de la actividad taurina y el mandato de protección animal.

Nuevamente hay lugar a salvamentos de voto parciales de los magistrados María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla, quienes aducen que en el aparte resolutivo de la sentencia no se evidencia una solución determinante respecto a la transcendencia de las potestades que ostentan las entidades territoriales sobre la aprobación o proscripción de las corridas de toros, pues estiman que dicha parte motiva acepta una posición abstracta que en ningún caso proporciona un beneficio al ejercicio de la autonomía territorial frente a la lidia de toros, ni a la protección general al medio ambiente, teniendo en cuenta que el principio de subsidiariedad plantea una excepción en materia ambiental, la cual establece que, por regla general, el marco de decisiones debe ajustarse a lo dispuesto por la regulación de superior jerarquía, pero en este caso los entes territoriales solo pueden adoptar medidas más rigurosas que las previstas en la normatividad, y no hacerlas más flexibles, dado que la tauromaquia perjudica en gran proporción los mandatos constitucionales de protección y prohibición del maltrato animal y por consiguiente el respeto hacia el medio ambiente.

Otro tipo de espectáculo que no se puede dejar a un lado es el circense, que también emplea a los animales en sus atracciones, referente a esto, en la sentencia C-283 de 2014 se analiza la constitucionalidad de la Ley 1638 de 2013, que en su artículo 1º señala la prohibición del uso de animales silvestres, nativos o exóticos, en espectáculos de circos fijos e itinerantes. Este análisis se da debido a que, a juicio del accionante, se estaría frente a una presunta afectación a una serie de derechos, como al trabajo, a escoger profesión u oficio, al libre desarrollo de la personalidad, y a la libertad de empresa de los propietarios de los circos y de sus trabajadores, así como también los derechos de los menores de edad a la recreación, a la expresión de opinión y a la cultura.

Para la Corte Constitucional, la prohibición en cuestión se armoniza plenamente con la Constitución Política de 1991, porque en ejercicio de la facultad de configuración normativa se está habilitando al legislador para vedar ciertas manifestaciones culturales que involucren una forma de maltrato animal, y, además, también tiene en cuenta el carácter dinámico de la misma. De acuerdo con argumentos fácticos, sociales y científicos, en los espectáculos circenses de Colombia resultan evidentes los casos de maltrato a los animales, los efectos nocivos sobre su vida y la amenaza a la salud y seguridad pública. Por último, se habla de la posibilidad de continuidad que los circos sin necesidad de usar animales, dando lugar a la humanización del mismo bajo nuevas destrezas y habilidades.

De esta forma, en criterio de la Corte Constitucional, la norma demandada propende por la protección de los animales silvestres en la garantía de la preservación del medio ambiente, que es un deber constitucional, además, los mecanismos destinados para la protección reforzada a los animales resultan adecuados e imprescindibles para la protección real de los animales silvestres, por cuanto son componentes de la fauna del Estado Colombiano, lo cual le exige a los seres humanos actuar conforme a parámetros dignos y coherentes con su condición de ser moral.

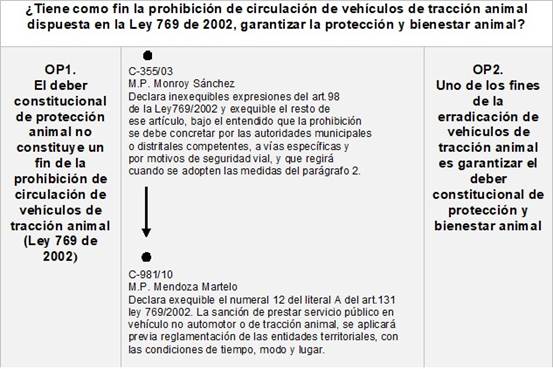

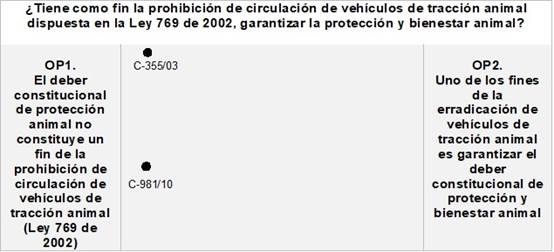

B. Los animales como cosas.

Fuente: Elaboración propia

Figura 7 La Telaraña de la Línea Jurisprudencial en el Escenario Constitucional de los Animales Como Cosas

Para darle respuesta a este problema jurídico, se hizo necesario analizar las distintas sentencias proferidas por la Corte Constitucional frente al tema de la prohibición de los vehículos de tracción animal, dispuesta por la Ley 769 de 2002, en su artículo 98. Pues bien, en la sentencia C-355 del año 2003 se evalúa si esta prohibición atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio, los derechos derivados de la relación laboral, y el derecho a la propiedad privada y a la protección de los derechos adquiridos, ya que a juicio del accionante no se puede violar el orden de jerarquización de las normas, esto es, una ley no puede prohibir el ejercicio de una actividad lícita que fue reconocida jurídicamente con anterioridad. También, alega que se desconoció el hecho de que esta actividad genera empleo a los habitantes del país, dando así el sustento para muchas familias, y que el término establecido para hacer efectiva esta norma no es suficiente teniendo en cuenta el nivel de formación académica de los afectados, lo cual hace difícil que puedan ingresar al mercado laboral en circunstancias justas y dignas.

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional deja claro que el objetivo de la regulación de los vehículos de tracción animal es garantizar la comodidad y seguridad de los peatones que circulan por las ciudades, y la preservación del ambiente sano en cuanto a la protección del uso común del espacio público, y expone que esta medida es tomada de acuerdo con los problemas de movilidad que ocasionan estos vehículos de tracción animal, pues su velocidad no se equipara a la de los vehículos automotores, imposibilita el uso del cinturón de seguridad, la malla vial de las ciudades modernas, que están hechas para altos grados de fluidez, celeridad y dinamismo, y, además, la impredecible irracionalidad del animal puede llegar a resultar un sorpresivo factor de riesgo.

En cuanto al maltrato animal, si bien algunos intervinientes mencionaron un presunto maltrato animal que pone en peligro la salubridad pública, no se toma esto en cuenta por tratarse de comportamientos de parte de los propietarios, y no se derivan en sí de la conducción en carreteras. Se presentó un salvamento de voto, pero este tampoco se refiere al maltrato animal, sino al goce pleno del derecho al trabajo.

Lo mismo sucede en la sentencia C-981 de 2010, la cual se encaminó en determinar si una infracción de tránsito ocasionada por la actividad de brindar servicio público con vehículo no automotor o de tracción animal, consagrada en el numeral 12 del literal A del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, es violatoria del principio de igualdad, del derecho al trabajo, de propiedad, libertad de empresa y del principio de confianza legítima. En esta ocasión, la Corte Constitucional realiza un juicio de proporcionalidad que tiene como resultado que la medida es adecuada para el fin propuesto, debido al riesgo que estos vehículos de tracción animal suponen, y, en cuanto a la necesidad, define que esta prohibición debe establecerse de acuerdo al lugar del territorio en cada caso, puesto que hacerlo de manera absoluta sacrificaría tipos de circulación que no involucran riesgo inminente para la seguridad vial de ciertas ciudades.

En este orden de ideas, estos pronunciamientos no han tomado en cuenta conceptos como el bienestar y la protección animal, lo que hace necesario que, si se llegare a presentar nuevamente esta discusión, la Corte Constitucional realice un estudio exhaustivo con base en los pronunciamientos que ya se han realizado en cuanto a la prohibición del maltrato animal, y así determine que, más allá del peligro que supone al ser humano, y de los derechos que se les vulneran como el trabajo, esta práctica trae una mayor violación de preceptos fundamentales y riesgos evidentes para los animales.

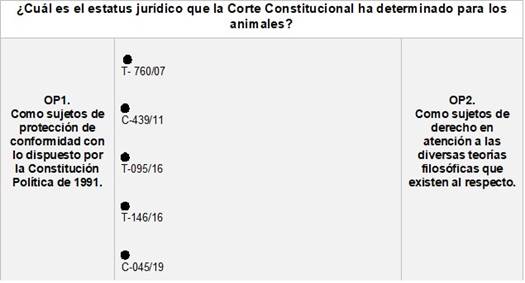

C. Los animales como sujetos de protección

Fuente: Elaboración propia

Figura 9 La Telaraña de la Línea Jurisprudencial en el Escenario Constitucional de los Animales Como Sujetos de Protección.

Con el objetivo de abordar el tercer escenario constitucional, se formuló un problema jurídico orientado a establecer la consideración jurídica de la que son objeto los animales por parte de la Corte Constitucional. Es así que, se propusieron dos respuestas que resultan contradictorias, pues, por un lado, se les reconoció como sujetos de protección en atención a lo señalado por la Constitución Política, que no admite la titularidad de derechos para los animales, y por otro, una posible subjetividad jurídica que categoriza a los animales como sujetos de derecho.

De este modo, con el fin de determinar qué respuesta resultaba ajustada al ordenamiento jurídico colombiano, se analizaron las sentencias T-760 de 2007 y T-146 de 2016, en las cuales se deja de presente la protección reforzada de la que goza la fauna silvestre por encima de intereses personales relacionados con derechos fundamentales como la salud, la integridad personal, la vida, el libre desarrollo de la personalidad, y la intimidad familiar y personal, debido a la distinción que existe entre animales domésticos y silvestres, dado que los primeros se rigen por normas más flexibles en cuanto a su aprovechamiento, por la cercanía que desarrollan con los seres humanos, por lo cual se debe respetar el bienestar animal y así mismo comprometer la protección de derechos fundamentales.

Un ejemplo de lo anterior, se encuentra en la sentencia C-439 de 2011, en la cual, la Corte Constitucional declaró exequible la prohibición de llevar animales en vehículos de transporte público de pasajeros, contenida en el artículo 87 de la Ley 769 de 2002, pero bajo el entendido que se exceptúan de la misma, los animales domésticos que sean tenidos y traslados en condiciones de seguridad, comodidad, tranquilidad y salubridad, advirtiendo de esta forma que resulta desproporcional en relación con estos animales, puesto que existen otros medios más idóneos para lograr la comodidad y protección de los usuarios, y de esta manera se protege la tenencia de animales domésticos, dando como resultado una extensión a la protección de derechos fundamentales.

Por su parte, con los animales silvestres, su aprovechamiento se condiciona al vínculo que estos poseen con el ecosistema, pues a falta de uno de ellos, el equilibrio general podría agravarse y afectar tanto el desarrollo sostenible como el ambiente sano, dejando en claro los condicionamientos existentes para el aprovechamiento de la fauna silvestre, con algunas excepciones como el caso que el decomiso de especímenes de esta, implique una mayor afectación para estos individuos.

Aunado a lo anterior, en la sentencia C-045 de 2019 se refuerza la protección a la fauna silvestre, por cuanto se declara exequible el artículo 8° de la Ley 84 de 1989, bajo el entendido que la práctica de la caza deportiva no constituye una excepción a algunas conductas que se denominan maltrato animal dispuestas en los literales a), c), d) y f) del artículo 6° del Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989), pues en criterio de la Corte Constitucional sí es una forma extrema de maltrato que no tiene justificación, y además no comprende una manifestación de la cultura.

Frente a la decisión antes aludida se presenta la aclaración de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, la cual expone que se debió tratar más a fondo el vínculo entre la protección de los animales y la dignidad humana, toda vez que dicha relación no solo surge del deber sobre el cuidado del ambiente y la fauna sino también del de evitar sufrimiento a los seres sintientes, como consecuencia de la dignidad humana.

Así, sostiene que lo anterior conlleva a que los fallos de la Corte Constitucional sean confusos y contradictorios, puesto que se propugna que los animales son seres sintientes que merecen especial protección, pero también se señala que no son sujetos morales como las personas, y que su protección se deriva del deber de proteger al ambiente, así como del de no causar sufrimiento y dolor a los demás.

Por otra parte, mediante la sentencia T-095 de 2016, se constató que para la Corte Constitucional no es procedente la acción de tutela para asegurar la protección del bienestar animal, en atención a que el mismo no constituye un derecho fundamental, pero adicional a ello, vale la pena señalar la aclaración de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, pues a su juicio la decisión es razonable hasta el punto de la improcedencia de la acción de tutela basada en la ausencia de argumentos filosóficos, judiciales o morales para justificar la titularidad de derechos en los animales, por cuanto considera que la providencia ignora las amplias discusiones que en materia de la Filosofía del Derecho se han suscitado frente a la protección animal, además considera que desconoce la percepción de que el concepto de dignidad sobrepasa la especie humana por lo que se omite la empatía que debe tener un juez constitucional, lo que conlleva a que no se puedan proteger los derechos de los seres sintientes reconocidos en la Carta Política. En consecuencia, concluye argumentando que dicha sentencia no reconoce que la tutela puede resultar un mecanismo idóneo para lograr la protección de los derechos de los animales, así como también la obligación del juez constitucional como representante del interés general, que además comprende un trato compasivo, respetuoso y digno con los animales.

En esa medida, dado que las sentencias analizadas no desarrollan de forma directa el problema jurídico planteado en las figuras 9 y 10, se hace necesario traer a colación un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional en donde se aborda de manera más especifica la postura de esta Corte en cuando a la subjetividad jurídica animal, aclarando que a la fecha el mismo no se encuentra en la base de datos de la relatoría de esta Corporación, es así que se pone de presente el Comunicado No. 03 del 23 de enero de 2020, en donde se realiza una síntesis del caso concreto (Expediente T-6.480.577 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

En esa oportunidad los hechos objeto de debate hacen alusión a la posible concesión del habeas corpus para un oso de anteojos que responde al nombre de Chucho, de esta manera la Corte Constitucional decidió confirmar la decisión de la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, que concedieron el amparo de tutela y dejaron sin efecto el habeas corpus concedido al oso, por cuanto, en su criterio, si bien la Constitución Política ha desarrollado el mandato de protección animal, no es posible concluirse que los animales sean titulares de derechos, por consiguiente no se puede acudir al habeas corpus para la situación aludida, pues este tiene como finalidad la defensa de la libertad de la persona humana, además existen otros mecanismos para hacer efectivo el deber constitucional de protección animal.

Por tanto, es relevante exponer los salvamentos de votos a esta decisión, como el de la magistrada Diana Fajardo Rivera, pues en su concepto los animales sí son titulares de intereses jurídicamente relevantes para el ordenamiento jurídico como el de la libertad animal, que se traducen en derechos que se fundamentan en:

(i) la construcción jurisprudencial existente, a partir de la afirmación de los animales como seres sintientes con un valor intrínseco; (ii) los avances que se han dado legislativamente en democracia, como la expedición de la Ley 1774 de 2016 que acoge la categoría de sintiencia e incorpora los mandatos de bienestar animal; (iii) las experiencias de derecho comparado, como los habeas corpus concedidos en Argentina a la orangutana Sandra y a la chimpancé Cecilia; (iv) el compromiso humano con la conservación del medio ambiente, que se expresa en varios instrumentos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-; y, (v) las aportaciones teóricas, filosóficas y científicas que dan cuenta, por un lado, de que las categorías jurídicas deben permitir comprender y dar respuesta a verdaderos problemas constitucionales, como el trato que debemos a los animales; y, por el otro, de la riqueza que se encuentra en otras especies, de sus propias experiencias de vida e, incluso, de las semejanzas que respecto de algunas de las capacidades humanas exhiben varios animales. (C. Const. Comunicado No. 03/2020, pp.3-4)

Por lo que, en su opinión, el habeas corpus sí era el medio apropiado dado la falta de mecanismos judiciales para la protección de los animales y su finalidad, que no es otra que evitar injusticias.

De esta forma, la Corte Constitucional ostenta una postura que no es absolutamente antropocéntrica ni reconoce a los animales como titulares de derechos, sino que, por el contrario, propugna por el cumplimiento del deber de protección animal, sosteniendo un enfoque intermedio que conlleva a evitar sufrimiento a la fauna, al señalar que las personas por su razonamiento y dignidad tienen deberes específicos frente a los animales, para así evitar su sufrimiento y dolor, propiciando su protección. (C. Const. Sentencia C-045/2019).

III. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es necesario concluir que de la jurisprudencia constitucional colombiana en materia de protección judicial de los animales, se pueden extraer los siguientes razonamientos jurídicos:

Al ser reconocida la lidia de toros como patrimonio cultural intangible del país, hizo que obtuviera un blindaje constitucional comprendido en los artículos 70 y 71 de la Carta Política, lo que dio lugar a que no existiera ponderación en sus alcances; sin embargo, con la transformación en la calificación de los animales a seres sintientes, se dio la armonización del ordenamiento jurídico en aras de garantizar la protección animal. Por ello se propuso la exequibilidad condicionada del artículo 7° de la Ley 84 de 1989, limitando la realización del rejoneo, coleo, corridas de toros y riñas de gallos al arraigo social del departamento o municipio, cumpliendo con los requisitos de ser una tradición regular, periódica e interrumpida.

El Reglamento Nacional Taurino (Ley 916 de 2004) también tuvo que verse modificado, pues para permitir llevar a cabo las corridas de toros en el ámbito local, resultaba crucial que fuere aún más riguroso y por ende debía cumplir con las exigencias previstas en la parte resolutiva de la sentencia C-889 de 2012, como los son: (i) los requisitos para el espectáculo que están contemplados en el Reglamento Taurino; (ii) la salvaguardia del orden público para llevar a cabo espectáculos públicos en general; y (iii) los lineamientos de arraigo social, localización, oportunidad y excepcionalidad que fueron establecidos por la Corte en la sentencia C-666 de 2010.

La prohibición del uso de animales silvestres en espectáculos circenses significó la reiteración de que aquellos gozan de la calidad de recursos naturales renovables, lo que hace que el Estado deba propender la conservación y protección de la fauna silvestre de la Nación; pero deja de cierta forma indefensos a los animales domésticos respecto de las conductas de los seres humanos que contravienen la dignidad, solidaridad y el bienestar.

El deber ser del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, estuvo dirigido a garantizar diferentes aspectos, pero primordialmente la seguridad de las vías públicas dado que los vehículos de tracción animal representan un riesgo inminente para los peatones; por lo que el maltrato que sufren los seres vivos no humanos empleados para tal fin pasa a un último plano, y se limita de cierta forma a que la prohibición sea condicionalmente exequible en el sentido que los entes territoriales deberán cumplir con medidas alternativas y sustitutivas en aras de proteger los derechos fundamentales, como lo es el del trabajo; es así que no habrá lugar a sanciones hasta que se realice la reglamentación por parte de los distritos y municipios.

Las especies silvestres son de propiedad de la Nación, lo que hace que la única forma de que los particulares puedan ostentarla sea a través de los zoocriaderos o de caza en zonas permitidas, siempre y cuando exista previa expedición de un permiso, autorización o licencia.

Las autoridades administrativas en pro de garantizar la protección de la fauna silvestre deberán decomisarla cuando se encuentre en propiedad de las personas dado que, en las distintas esferas del ordenamiento jurídico, se privilegia el bienestar de los animales de vivir en su entorno natural; sin embargo, dentro del numeral 2 del artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, se presenta una excepción a la regla general, permitiendo que se conserve la especie cuando el decomiso produzca una mayor afectación a esta.

Resulta improcedente la acción de tutela para la protección del bienestar animal, en razón a que, si bien se contempla un deber de protección de dicho bienestar, este no constituye un derecho fundamental que pueda ser amparado a través de esta acción constitucional, pues se trata de un interés prolijo que no es individualizable, no obstante, del mencionado deber resultan un conjunto de obligaciones para el ser humano, como el hecho de erradicar aquellos comportamiento de maltrato, actos de crueldad y tortura, además de la vigilancia, cuidado e integridad de los animales de acuerdo a lo previsto en la ley y la jurisprudencia constitucional. (C. Const. Sentencia T-095/2016)

En criterio de la Corte Constitucional los animales no son titulares de derechos, no obstante, merecen una especial protección contra el sufrimiento, en atención al mandato de protección animal dispuesto por la Constitución Política de 1991.