Introducción

A pesar de estar a comienzos del siglo XXI, en que lo tecnológico está tan inmerso en la cotidianidad, especialmente en la vida científica, se hace difícil pensar que hoy en día las tecnologías de información y comunicación no estén usadas por completo. Hoy en día hay un gran número de investigaciones con resultados concretos, que no han sido divulgados, están contenidos en algún manuscrito de una institución educativa o en una biblioteca de una universidad pública o privada, en lo que se puede denominar microescala, así, pasa desaperciba en la comunidad científica. De modo similar o análogo existen publicaciones divulgadas, pero que no tienen visibilidad.

Ahora bien, la palabra visibilidad, de acuerdo con el Diccionario de la lengua española, significa “cualidad de visible”, y la palabra visible: “algo que se puede ver”. Por otro lado, la expresión publicación científica, tiene muchas acepciones, uno de esos significados, es que son los últimos pasos de cualquier investigación, antes del debate externo. En un caso similar, la Universitat Politecnica de Valencia (2012) describe que es:

La producción y comunicación de la información científica es la fase final del proceso de la investigación científica. La forma más habitual de proceder a la comunicación de la producción científica es a través de comunicaciones en congresos, trabajos académicos (tesis doctorales) y especialmente artículos en publicaciones periódicas.

La rapidez con la que se puede abordar un problema específico luego de encontrar la solución, está en la prontitud con que se difunda, puesto que se puede presentar un problema parecido o equivalente en otra parte del mundo y, una vez se encuentra la solución, se aplicaría sin contratiempos.

El principio básico de la ciencia académica es que los resultados de la investigación deben hacerse públicos. Sea lo que fuere lo que los científicos piensen o digan individualmente, sus descubrimientos no pueden considerarse parte integrante del conocimiento científico mientras no hayan sido comunicados al mundo y registrados de modo permanente. La institución social de la ciencia es, pues, su sistema de comunicación. (Ziman, 1986)

Un ejemplo, de acuerdo con Espadas (2013), para el año 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó que la vacuna para el H1N1 debería estar compuesta por una mezcla de antígenos de una cepa detectada en el 2009 de H1N1, otra del 2011 de H3N2 y otra para la menos común pero presente en muchos países de gripe tipo B, del 2010. De no haberse investigado y difundido a tiempo esta investigación, muchas personas hubieran fallecido.

Esta revisión tiene como objetivo principal mostrar cómo potencializar la visibilidad de las publicaciones y su importancia, tanto en el mundo científico, como en el industrial. Basa su justificación en el impacto que tiene la visibilidad como una actividad promotora de informes de nuevos hallazgos de investigación; esto permitiría nutrir suposiciones y descubrimientos novedosos que solo pueden existir a través de la publicación en revistas científicas para que sean visibles para el resto del mundo, mediante avances en métodos, tecnologías y nuevos productos, que pueden verse reflejados en la productividad de las empresas y en su competitividad en diferentes ámbitos como la producción, la innovación, la eficiencia, la eficacia, la seguridad, y el ambiente a escala internacional.

El presente artículo está dividido en cuatro secciones: la sección 1 es la parte metodológica; la sección 2 está compuesta por una breve reseña histórica de las publicaciones, luego se mencionan los criterios más importantes que deben tenerse en cuenta para una mayor visibilidad; en esta misma sección sigue el quehacer para potencializar la visibilidad y su importancia. Y la sección 4 finaliza con las conclusiones y recomendaciones.

Metodología

Según Hurtado de Barrera (2010)) y UPEL (2011), para llevar a cabo el procedimiento metodológico de este trabajo se sigue la modalidad de investigación documental, del tipo revisiones críticas del estado del conocimiento. Esta se sustenta en un proceso de recolección de la información, conocimiento del hecho, en su organización posterior, siguiendo de un análisis crítico, e interpretación y una conclusión, para lo cual se realiza una delimitación del tema, así como una revisión del tema objeto de estudio, enmarcado en medios digitales, a fin de identificar investigaciones previas y obtener una perspectiva amplia en el tema de estudio.

Resultados y análisis

Breve historia

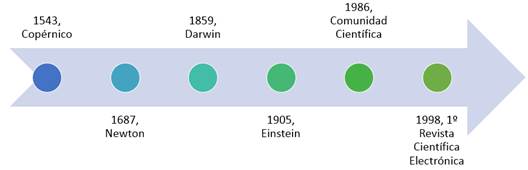

Al indagar en la evolución de la visibilidad de las publicaciones científicas, se mencionan algunos científicos más notables y destacados en la historia. Un resumen tomado de Giordanino (2011) y como se muestra en la figura 1, se puede iniciar con Nicolás Copérnico, con el libro titulado: “De Revolutionibus Orbium Coelestium” (Sobre las revoluciones de las esferas celestes), que fue escrito entre 1507 y 1532, y publicado en 1543. Luego, “Philosophiæ naturalis principia mathematica” (Principios matemáticos de la filosofía natural), también conocido simplemente como Principia, es una obra publicada por Isaac Newton en 1687. Posteriormente, Charles Darwin con su obra de 1859, El origen de las especies. En 1905, Albert Einstein, empleado en la Oficina de Patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. A pesar de que la historia de las revistas científicas data de 1665, fue a partir de 1953 cuando la revisión interpares fue necesaria y, gradualmente, se volvió esencialmente obligatoria. Es hacia 1986 cuando la comunidad científica generó la forma de presentación de artículos en publicaciones periódicas y en serie. Después, en 1998, salió la primera revista científica en versión electrónica. Con la masificación del uso de internet, a comienzos del siglo XXI, a través de los equipos electrónicos portátiles y equipos inteligentes, la visibilidad de las publicaciones científicas ha evolucionado rápidamente, tema que se abordará más adelante.

Fuente: Propia

Figura 1 Cronología de los científicos y eventos más destacados en la historia de las publicaciones científicas

En este mismo orden de ideas, a modo de síntesis, tal como lo dice Arguelles (2008), las sesiones de academia, la correspondencia epistolar entre investigadores o la edición restringida de monografías y libros en ediciones locales e idiomas nativos, no eran métodos ágiles ni eficaces para difundir y validar los nuevos conocimientos (los trabajos de Mendel tardaron 30 años en ser redescubiertos). La solución más plausible consistió en la publicación de artículos cortos adaptados a un formato estándar (los populares papers), en revistas de circulación mundial (los populares journals), escritas en un lenguaje aceptable por la comunidad científica: el inglés.

Visibilidad de las publicaciones científicas

Revistas científicas

Es bien entendido que las revistas científicas arbitradas son el medio de publicación por excelencia entre la comunidad científica a escala mundial, ya que tienen un sistema o proceso de revisión por pares que hacen que el aporte investigativo del o de los autor(es) sea verificable, de primera mano y de calidad. Aunado a ello, otro punto a favor es su continua periodicidad o ciclo de publicación; en este sentido, cabe mencionar que actualmente existen cientos de artículos científicos a escala mundial que están en el proceso de aceptación-revisión, para que sean posteriormente publicados. En un trabajo publicado por Henríquez (2004), se menciona que la investigación en revistas científicas sigue siendo marginal en América Latina, si comparamos esta actividad humana con la realizada en los países desarrollados, del total de publicaciones en el mundo, la producción latinoamericana apenas llega al 3%. Una posible causa de este bajo porcentaje se debe a que la mayoría de los investigadores latinoamericanos se desvían hacia revistas de otras latitudes, fundamentalmente de los países desarrollados. Según Gibas, citado por Ratto de Sala (2001)

La falta de visibilidad a la cual la mainstream de las publicaciones científicas condena a una gran proporción de las investigaciones de los países en desarrollo bloquea a los esfuerzos de esos países para fortalecer sus publicaciones científicas locales, y atenta, así, contra la calidad de las investigaciones en las regiones que más lo necesitan.

En cuanto a cómo medir la visibilidad de un artículo en una revista científica, de acuerdo con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (2017), aunque no es posible conocer de forma absoluta la calidad de las publicaciones científicas, existen indicadores cuantitativos que permiten valorar de una forma relativa su impacto en la comunidad científica, los principales son:

Factor de impacto: el factor de impacto o índice de impacto mide la frecuencia con la que una revista ha sido citada en un año concreto. Es un indicador que permite comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico.

Índice de inmediatez: el índice de inmediatez mide la rapidez con la que se citan los artículos de una revista científica y permite identificar revistas punteras en investigaciones de amplia repercusión.

Índice H: el índice H de Hirsch es un indicador que permite evaluar la producción científica de un investigador o investigadora. Permite medir simultáneamente la calidad (en función del número de citas recibidas) y la cantidad de la producción científica y es útil para detectar al personal investigador más destacado dentro de un área de conocimiento.

Índice G: es un indicador que, al igual que el H, cuantifica la productividad bibliométrica basada en el historial de publicaciones de las autoras y autores, también se calcula a partir de la distribución de citas recibidas por las publicaciones de un investigador o investigadora determinada. Es similar al índice H, más complejo en su cálculo, pero al ser mayor y más variable, nos permite distinguir entre autoras y autores con índice H similar.

Cuartil: el cuartil es un indicador o medida de posición de una revista en relación con todas las de su área. Si dividimos en cuatro partes iguales un listado de revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto, cada una de estas partes será un cuartil.

Cabe mencionar que la mayoría de las revistas científicas con alto factor de impacto, índice de inmediatez y cuartil, los lectores tengan que pagar más de 30 USD por obtener la información de un artículo electrónico, apreciándose, que la visibilidad del contenido sea mermado a aquellas personas que no puedan costearlo, coartando la divulgación de los avances científicos y convirtiéndolo en una empresa o negocio totalmente económico y no para la divulgación de la información en la comunidad científica.

En los últimos diez años se han incrementado las alternativas que surgen dentro de la propia comunidad científica, para poder minimizar el efecto de este sistema, tal como lo expresa Cabo (2003), en el sentido de tener un mayor control sobre la autogestión del conocimiento que ella misma genera y entre las que se encuentran dos de las principales alternativas dirigidas a facilitar el libre acceso y la difusión a la literatura científica, el “autoarchivo” (self-archiving) y las “revistas con acceso abierto” (open access). Estas últimas, aumentaría el grado de visibilidad de las divulgaciones de las investigaciones científicas y de los investigadores. El registro de la revista en lo que se ha denominado hemeroteca virtual, entre las que registran materiales de varias disciplinas se encuentra Scientific Electronic Library Online (SciELO) y la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc). Ha existido tanto apoyo de estas hemerotecas a nivel mundial, que en el caso de Brasil, el Estado aporta financiamiento público para su mantenimiento y profundización. Tal como lo expresa Abadal (2017), un ejemplo destacado es el caso de Brasil, con más del 90% de los títulos en WoS y Scopus en acceso abierto, que cuenta con el apoyo público tanto para la plataforma de distribución (SciELO) y la formación (IBICT) como para el soporte editorial en universidades.

¿Qué hacer para potencializar la visibilidad de las investigaciones científicas?

Repositorios en bibliotecas universitarias

En un trabajo de Giordanino (2011) se menciona a la investigadora Ann Orkeson, diciendo que:

El corazón de la actividad académica es el intercambio de ideas. En el diálogo entre autores y lectores, el mediador natural es la biblioteca universitaria (lo fue durante más siglos que los libros impresos). El objetivo principal de las bibliotecas universitarias es apoyar la investigación académica y la comunicación científica (p.5).

Actualmente, estas bibliotecas universitarias, en el mundo informático, son llamados repositorios.

Los repositorios son instalaciones virtuales donde se depositan los manuscritos que han sido obtenidos mediante una investigación científica y esta ha sido arbitrada, bien sea con trabajos especiales de grado, tesis, investigaciones libres, entre otras.

Los objetivos primordiales de los repositorios son los de favorecer la difusión de los contenidos académicos de la institución a la que sirven o de la disciplina a la que se dedican, dar visibilidad a la investigación realizada por la institución y sus miembros y facilitar la conservación y preservación de los documentos generados por una institución. Un repositorio institucional es, sobre todo, además de un depósito donde almacenar y preservar documentos digitales, la imagen de la producción científica y académica de su institución. (Merlo-Vega, 2015)

Así mismo, los repositorios:

Aumenta la visibilidad y accesibilidad de la investigación, dado que se ha configurado de manera recolectable por repositorios de investigación a nivel internacional, y por motores de búsqueda como Google Scholar. También amplía la protección de los derechos de autor. Y proporciona un método estable de almacenamiento y consulta a través del sistema Handle de identificación permanente en entorno web. A nivel internacional, puedes acudir al ranking de repositorios de la web Webometrics, que incluye el Top Repositorios “los mejores repositorios temáticos o institucionales” y el Top Institucional “solo repositorios institucionales”. (Universidad de Concepción, 2017)

Visibilidad científica en web 2.0/3.0

La masificación de los dispositivos móviles inteligentes y sus aplicaciones provoca la creación de nuevos servicios, que de un modo u otro deben ser aprovechados para la visibilidad de investigaciones científicas. Algunos sitios web enmarcados o fundamentados en las conexiones de relaciones sociales, tales como Facebook, Twitter u otros relacionados con redes sociales, son un medio de divulgar, compartir y vincularse con pares a nivel nacional e internacional, creando redes de investigadores, puesto que, de esta forma, es un nuevo modo de ser visible en el mundo científico.

En este mismo orden de ideas, Torres, Cabezas y Jiménez (2013) mencionan que

Es en este contexto, con la llegada de la Web 2.0 y el paulatino uso de los científicos de dichas plataformas como herramienta de difusión y recepción de información científica y con una parte de la comunidad científica relativamente receptiva comienza a hablarse de Scientometrics 2.0, si bien en sentido amplio se podría considerar como indicador alternativo a cualquier medida no convencional en la evaluación de la ciencia, sería más conveniente hablar de indicadores derivados de las herramientas 2.0; es decir, medidas que se generan a partir de las interacciones de los usuarios en la web social (principalmente científicos pero no exclusivamente) con los materiales generados por los investigadores.

Entonces, se denota que existen indicadores de evaluación de la ciencia en portales web, tales como altmetric.com, Plum Analytics, ScienceCard, Citedin o Impact Story. Habitualmente, para los trabajos científicos ofrecen estadísticas de Facebook (clicks, share, likes o comments), Mendeley (readers, number of groups), Delicious, Connotea y CiteULike (bookmarks).

Por otro lado, existen los blogs” y “wikis”, estos son otra herramienta de comunicación digital; en estos url el autor recopila y publica información sobre un tema concreto, estos tienen ventajas y desventajas a la hora de ser considerados fuente de información confiable, puesto que no existe el proceso de evaluación de la divulgación científica por pares. Existen las web 2.0/3.0, donde se utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en la red donde el usuario tiene control para publicar sus datos y compartirlos con los demás. La tecnología seguirá cambiando los tipos de servicios. Aparecen la realidad virtual y aumentada, las herramientas de descubrimiento, el acceso abierto, se potencializará el software de código abierto y las nuevas herramientas de las redes sociales.

Redes de colaboración. Redes sociales científicas

Actualmente, existen redes sociales, pero si se publican archivos científicos en estos sitios, no va a haber ningún interés en ser leídos por más novedosos o importantes que puedan ser. Cruz-Benito (2014) lo menciona:

Otras redes sociales y recursos basados en Internet pueden servir a los investigadores para difundir su investigación, proyectos, iniciativas, incluso como método alternativo de búsqueda de financiación y contacto con entidades que puedan sufragar o proporcionar recursos necesarios para la investigación. Dentro de estas redes pueden destacar algunas de propósito general como Facebook o Twitter, o algunas de ámbito específico como LinkedIn y SlideShare (presentaciones).

Cuando un grupo de investigación tiende a ser muy específico en un área de estudio, estos grupos son identificados muy rápidamente por sus propios pares, cuando esto sucede, nacen las redes nacionales e internacionales de cooperación, así como lo menciona Marquina (2016):

Un paso en el cual poder contactar, socializar y conectar (crear vínculos) directamente con otros profesionales afines del sector o que trabajan sobre tu área de investigación. Un paso en el cual poder compartir y estar informado de todas las novedades que van surgiendo desde una única plataforma en la cual tengas acceso al conocimiento y donde el intercambio científico fluya sin parar. Un paso en el cual ganar visibilidad entre profesionales y generar un gran impacto y visibilidad con tus publicaciones.

Hasta la fecha de esta revisión y análisis documental, existen principalmente al menos diez redes sociales científicas, entre las cuales se pueden mencionar, ResearchGate, Methodspace, Academia.edu, DivulgaRed, PlazaScience, Loop, LabRoots, MyScienceWork, ScholarUniverse, Mendeley, entre otras, cada una con sus ventajas, fortalezas y debilidades en su forma de presentación y alcance.

Importancia de la visibilidad de las publicaciones científicas

Posicionamiento de las universidades

Es importante denotar la diferencia entre acreditar y certificar, en el contexto educativo, y más aún en la visibilidad de una institución, al tener una universidad una certificación y acreditación genera confianza en cualquier parte interesada, bien sea estudiante o profesor, investigador u otras instituciones nacionales o internacionales, tal como lo dice Rodríguez (2013):

Es vital y sumamente importante para las instituciones de educación superior, acreditarse y certificarse ya que al concretarlo podrán ser consideradas dentro de las mejores instituciones superiores del centro del país. El proceso de conseguir y mantener la certificación también ayuda a garantizar la mejora y el perfeccionamiento continuo de las actividades universitarias. La certificación puede mejorar el rendimiento global, eliminar la desconfianza y ampliar las oportunidades para que los egresados de las instituciones de educación superior (IES) logren ingresar al mercado laboral.

Para las universidades, tener un alto grado de visibilidad dentro y fuera del país, busca lograr un mayor reconocimiento en los mencionados ámbitos regionales. Tal como lo dicen Ramírez y Salcedo (2015), los rankings de universidades siguen siendo una herramienta útil que permite autoevaluar a las instituciones y compararlas con el resto de estas instituciones en el mundo. También menciona que el suplemento Times Higher Education, publica un ranking mundial anual de universidades. Las instituciones académicas son evaluadas con base en 13 indicadores de desempeño agrupados en las siguientes dimensiones: a) el ambiente de aprendizaje; b) la investigación realizada, su volumen, ingreso y reputación; c) la influencia en la investigación mundial a través de las citas; d) los ingresos a partir del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación; y, e) la perspectiva internacional de cada universidad a partir de sus estudiantes, profesores e investigación. Esto es muy importante para la universidad, puesto que estarían dando los pasos para su internacionalización.

A escala internacional, la importancia de la visibilidad radica en los posicionamientos mundiales de las universidades, llamados ranking, que son llevados por los dos principales portales web, Webometrics y SCImago:

La idea de los ranking es evaluar la calidad de la universidad mediante el uso de indicadores bibliométricos (actualmente, cibernéticos) que permiten la clasificación en un orden. Con el intercambio y la emigración de estudiantes y la comercialización de la educación, la idea de ranking crece como una herramienta de apoyo. (Viloria et al., 2016)

Es por ello que las universidades tienden a esforzarse por tener calidad y reconocimientos en diferentes áreas tales como la eficacia de la educación, la investigación básica y aplicada, el número de publicaciones, el financiamiento, entre otros.

Por otro lado, la internacionalización puede contribuir a acumular fondos adicionales o a elevar el perfil y la visibilidad de la universidad a nivel nacional e internacional. Como lo mencionan Delgado, Escudero-Torres y Hurtado (2013) y Didou Aupetit (2017), la visibilidad de publicaciones científicas en América Latina y el Caribe en el escenario científico global sigue limitada. Debido a esas disparidades, una propuesta es que redes y grupos científicos líderes en cada área disciplinaria a escala regional lleven a cabo acciones de formación para fomentar las capacidades de publicaciones científicas entre los investigadores de los países peor ubicados, para mejorar sus habilidades de escritura científica e informando sobre estrategias para suministrar sus escritos a ciertas revistas. Por otra parte, los niveles más altos de internacionalización pueden aumentar la visibilidad de las mejores universidades y, en consecuencia, fomentar una mayor influencia sobre otros factores relacionados con rendimiento institucional y reputación (por ejemplo, calidad de la investigación, calidad de la enseñanza y empleabilidad de los graduados).

Inversionistas

La importancia de la visibilidad de los trabajos en la comunidad científica y de innovación puede tener diferentes intereses y matices, pero hay uno en común y es ser reconocido, bien sea por su aporte en la ciencia básica o bien por el que pueda tener en la investigación aplicada; tal vez por una utilidad económica, a través de una comercialización de una patente generada, por la recompensa monetaria a través de un premio o como incentivo a una investigación. Tal vez, para algunos investigadores bastará con el hecho de tener un cierto grado o alto valor ponderativo en los índices y factores mencionados. Por citar un ejemplo, Pacheco (2012) menciona que

La Universidad de los Andes, que pudo, eventualmente, financiar determinado proyecto investigativo, pues recordemos también que en los índices de citación se incluye una breve descripción del autor o autores de un artículo, y dicha descripción incluye su filiación institucional.

A su vez, Ramiro, Cruz y García (2017) menciona que el financiamiento de la ciencia y de los investigadores se basa fundamentalmente en las publicaciones y los logros que se obtienen y estos son evaluados a través del factor de impacto. Lo que vuelve muy primordial la difusión del conocimiento entre el mundo científico y el empresarial.

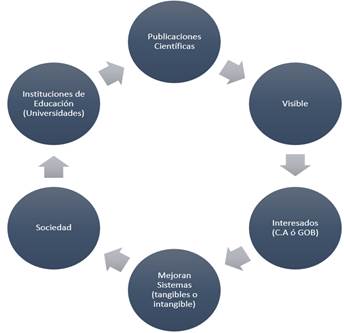

Pero también están los investigadores que tienen por objetivo realizar una investigación aplicable, que es una ruta para la aplicación o materialización de un desarrollo científico validado. Una propuesta de estadio de las investigaciones aplicables se muestra en la figura 2; el ciclo parte de la generación de una publicación científica, que tenga potencial de ser una investigación aplicable; el paso siguiente es la visibilidad, que debe ser alta, esto acarrea o deriva en que aquellos empresarios, emprendedores, innovadores que capturan estas ideas ricas en su contenido y las convierten en concretas de la mano con el(los) investigador(es) a través de una compañía privada o empresa pública; que este se convierta en un líder en las mejoras de un sistema, aportando u optimizando procesos. Se trata, en sí, de aumentar la productividad en estas organizaciones, generando unos productos que incidan o impacten de modo positivo en una comunidad satisfecha con alto grado de moralidad, creatividad, espontaneidad y desarrollo, lo que afecta de modo inmediato la calidad de vida de los investigadores en las instituciones de educación como las universidades.

Conclusiones

Se concluye que se debe hacer énfasis en lograr que las revistas sean leídas por la gran mayoría de la comunidad científica del área de estudio, ya sean investigadores, intelectuales o instituciones que apoyen la investigación, tales como centros de investigaciones especializados.

Se puede aumentar la visibilidad, al ubicar las investigaciones concluidas en repositorios universitarios, diseñados para que sean una manera de almacenamiento y consulta de publicaciones científicas de acceso libre. De forma similar, el acceso a blogs y wikis que son portales web en donde se puede poner información científica y sirven para aumentar la visibilidad, pero el contenido no siempre está validado.

En los últimos años nacieron las redes sociales, y específicamente las destinadas a la comunidad científica, estas conforman otra manera de potencializar la visibilidad, a través de intercambio de información científica entre los investigadores del mismo país, y más aún a nivel internacional.

Se plantea un estadio de las investigaciones científicas aplicables, que es una ruta para la aplicación o materialización de un desarrollo científico validado, e inclusive que sea financiado por entes privados o públicos.