Introducción

El reto que plantean nuestros fracasos es que hemos sido incapaces de comprender la interdependencia de los grupos diferentes de personas y procesos y de reconocer cómo pueden interactuar constructivamente. En suma, hemos pensado demasiado en la 'gestión del proceso' y la 'generación de soluciones' y muy poco en los espacios sociales y la naturaleza de las relaciones interdependientes y estratégicas. (LEDERACH 2016 171)

Las palabras coordinación y articulación tan frecuentemente utilizadas en distintos escenarios del actuar social, incluyendo el institucional, terminan convirtiéndose en una cáscara vacía, en un nombre sin contenido, cuando no nos detenemos a reflexionar en todo lo que un ejercicio de esas características implica. Si bien la coordinación interinstitucional nos remite al campo de la política pública en su dimensión más operativa, el interés que motiva estas reflexiones sobre la coordinación tiene lugar en las dinámicas más cercanas a lo microsocial e interaccional del fenómeno, que suelen ser dejadas de lado al tratar estas temáticas.

Uno de los escenarios creados con el expreso objetivo de coordinar o articular acciones de política pública en Colombia son los denominados comités interinstitucionales, ya sean locales, regionales, departamentales o intersectoriales. En estos espacios convergen actores diversos que representan, en su mayoría, a entidades del Estado, cada una de las cuales tiene tareas misionales específicas -de acuerdo a los ámbitos propios de su competencia-; pero además, estas deben enfrentarse a la ardua labor de articularse entre sí para lograr acciones más integrales, dirigidas a las comunidades sujeto de sus intervenciones.

La envergadura de su labor convierte a los comités interinstitucionales en escenarios visibles tanto para las autoridades estatales como para las comunidades. Sin embargo, esto no se traduce necesariamente en un reconocimiento para su apoyo o fortalecimiento; por el contrario, han sido visibilizados solo en cuanto "máquinas" que producen resultados, ofrecen soluciones, presentan actas o rinden cuentas -por lo general, bastante criticadas-, mientras que se hace poca alusión a los procesos relacionales y dialógicos por los que estas instancias deben atravesar en procura de lograr las articulaciones para las que son convocadas.

Estos escenarios de coordinación adquieren mayor relevancia en el contexto actual del país, ya que desde las políticas estatales se crean cada vez más instancias de este tipo, tanto para coordinar las acciones de política social como para articular aquellas encaminadas a la construcción de paz. Por lo anterior, no es viable simplemente reproducir comités interinstitucionales por el territorio nacional, demandándoles más soluciones inmediatas, más actas y más resultados -demandas que, por cierto, se han acostumbrado a responder "mecánicamente", prestando poca atención a su calidad-, sin detenernos a pensar en sus reales potencialidades como escenarios de convergencia y fortalecimiento dialógico y relacional, cuyas decisiones y acciones promotoras de participación, pueden tener mucho que aportar a las comunidades, mientras aprenden de estas simultáneamente.

En este sentido, se realiza la aproximación a un escenario, cuyo propósito general es la articulación de acciones, pero esta vez develando otras dimensiones de la coordinación, tales como las redes de relaciones y los procesos dialógicos, los cuales implican a su vez aspectos como el aprendizaje, el compromiso y las motivaciones.

Se trata del Comité Interinstitucional local encargado del acompañamiento social a la comunidad de la urbanización Casas de Llano Verde de Cali. Esta se constituye en un 80 % de población víctima de desplazamiento forzado, beneficiaria de un proceso de reubicación urbana impulsada por el Gobierno nacional. La misión de este comité no resulta menor, pues consiste en coordinar la oferta institucional para realizar acompañamiento social a una comunidad integrada por 4.319 familias, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Secretaría de Vivienda Municipal de Cali.

En aras de promover un espacio de diálogo amplio, en el marco de dicho acompañamiento social, el Comité de Llano Verde cuenta con la participación de aproximadamente veinte líderes comunitarios, diez secretarías municipales1 y al menos otras catorce instituciones del orden nacional y territorial.

Aunque es un escenario con un alto grado de formalidad institucional, su reconstrucción da cuenta de articulaciones interesantes con iniciativas comunitarias, lo que devela la potencialidad de estos espacios como plataformas de articulación y red de relaciones, tejidas a través de arduos procesos dialógicos.

La aproximación a esta experiencia permite trascender de las discusiones sobre los aspectos meramente técnicos de la eficiencia institucional, al recordarnos que los actores en quienes recae la responsabilidad de articular acciones integrales de intervención social son, ante todo, seres humanos que interactúan con otros, generando complejas relaciones intersubjetivas. En ello incide, en gran medida, la dificultad de la coordinación, no solo en aspectos macro como lo normativo o lo presupuestario -sin restar importancia a estos últimos-.

De esta manera, el presente artículo partirá de la aproximación a la experiencia del Comité Interinstitucional de Llano Verde de Cali, para reflexionar sobre las potencialidades de este escenario de coordinación como plataforma de articulación flexible construida desde el trabajo en red y el diálogo. Esto se realizará a lo largo de cinco apartados: 1) contexto de la intervención del Comité Interinstitucional de Llano Verde; 2) marco conceptual, donde se abordarán los elementos más importantes de la coordinación y la articulación, el enfoque de red y el diálogo, para los fines de este artículo; 3) aspectos metodológicos de la aproximación a la experiencia del Comité; 4) reconstrucción y análisis de la experiencia a la luz de los conceptos descritos en el apartado 2 y de las categorías de análisis derivadas del mismo; y 5) conclusiones.

Contexto de la intervención

La urbanización Casas de Llano Verde, por cuya extensión también es conocida como "barrio Llano Verde", se encuentra ubicada en la Comuna 15 de la ciudad de Cali. Hace parte del programa de las 100.000 viviendas gratuitas promovido por el Gobierno nacional desde el año 2012 y se rige por la Ley 1537 del mismo año, como un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario2. En esta urbanización fueron reubicadas 4.319 familias, de las cuales 3.521 son víctimas del conflicto armado, específicamente de desplazamiento forzado3. El número de familias restante (798) proviene de los asentamientos del Jarillón (o dique) del Río Cauca, beneficiarias del mismo proyecto como población afectada por la ola invernal4.

Las familias que habitan en el barrio -en las que no solo se encuentran personas víctimas del conflicto armado, sino también excombatientes de grupos armados ilegales, aunque en menor proporción- provienen de distintos lugares del país: Nariño (29 %), Cauca (28 %), Valle del Cauca (23 %), Chocó (6 %), Antioquia (4 %), Putumayo (4 %), Caquetá (3 %), Huila (1 %) y Tolima (1 %) (Secretaría de Vivienda Municipal 2015).

En entrevistas e interacciones con miembros de la comunidad, se destaca el despliegue de necesidades básicas insatisfechas y las dificultades que les genera ubicarse en un nuevo territorio, dificultad propia de los procesos de reubicación, aun cuando se trata de personas que habitaban un entorno rural y ahora deben adaptarse a uno urbano.

Esto no significa que en Llano Verde la población no cuente con los servicios sociales básicos y públicos, sino que adaptarse al contexto se dificulta en la medida en que el proceso de constitución del barrio ha implicado dinámicas lentas de acceso a estos servicios, como ha sido la construcción y adecuación de infraestructura para el centro médico, el centro de atención a primera infancia y la escasa cobertura de los colegios cercanos al barrio para recibir a los niños, niñas y adolescentes de estas familias5. Además, en el territorio se presentan dinámicas de inseguridad vinculadas a la participación de jóvenes de la comunidad en actividades delictivas (pandillas, delincuencia común y microtráfico).

Si bien, los habitantes del barrio suelen hacer énfasis en las problemáticas que se presentan en la comunidad y en los déficits del proyecto de vivienda, en la reconstrucción de la experiencia también surge en muchos momentos la referencia a aspectos positivos, tanto del proceso comunitario que se ha venido articulando con el Comité Interinstitucional, como de los diferentes actores que convergen en el territorio, tales como: líderes y lideresas comprometidos/as con la comunidad, Junta de Acción Comunal -en adelante, JAC- activa, unión y movilización de los habitantes del barrio en rechazo a actos de violencia, unión para actividades de celebración, objetivo común de vivir en un territorio de paz -consigna del barrio, propuesta desde los primeros líderes que llegaron a habitarlo- y el orgullo compartido de tener una vivienda propia subsidiada por el Estado.

Marco conceptual

A partir de los conceptos de coordinación y articulación, enfoque de red y diálogo, se logra direccionar la trayectoria del Comité Interinstitucional de Llano Verde como un escenario susceptible de ser considerado una plataforma de articulación flexible y sostenible; además, son conceptos que permiten la formulación de las categorías de análisis utilizadas como hilo conductor de esta reconstrucción.

La coordinación

La literatura disponible sobre el concepto de coordinación (interinstitucional, intersectorial, de planes, programas y proyectos) proviene ma-yoritariamente de estudios y análisis de la política pública como campo de investigación. Es importante señalar que el término articulación es utilizado por distintas fuentes (académicas e institucionales) para hacer referencia a la misma práctica, por tanto, en el presente artículo ambos son empleados como sinónimos.

Autores como Fabián Repetto (2005) definen la coordinación como el proceso mediante el cual se genera sinergia [entendida como aquello que resulta de la acción conjunta de dos o más actores, y cuyo valor supera su simple suma] entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de gestión pública, al mismo tiempo que se construye [o redefine en caso de su preexistencia] un sistema de reglas de juego, formales e informales, a través de los cuales los actores involucrados encuentran fuertes incentivos para cooperar, más allá de sus intereses e ideologías particulares, por lo general en conflicto. (Citado por Fernández y Repetto 2012, 39)

La coordinación emerge como un mecanismo necesario para el logro de lo que los autores denominan la integralidad. Esta última parte de la comprensión de que las diversas problemáticas que el Estado debe atender -en particular las sociales- tienen un carácter multidimensional y mul-ticausal, por lo que se hace necesario responder a las mismas desde los diferentes factores y sectores que las conciernen o afectan.

Fernández y Repetto (2012), citando a Peters (1998), señalan al menos cinco objetivos que persigue la coordinación pro-integralidad, a saber: evitar o minimizar la duplicación y superposición de políticas; reducir sus inconsistencias; asegurar las prioridades y apuntar a su cohesión y coherencia; atenuar el conflicto político y burocrático; optimizar recursos, y promover una perspectiva holística que supere la mirada sectorial y estrecha de las políticas.

Como vemos, la coordinación o articulación resulta crucial para el ámbito de la política pública y, en consecuencia, para escenarios interinstitucionales, los cuales nos recuerdan, que se trata de espacios constituidos por sujetos, cuyas dificultades pasan tanto por aspectos estructurales y formales, como por obstáculos propios de las relaciones humanas, tales como: la convergencia de lógicas institucionales diferentes a las que responden los actores involucrados en los ejercicios de coordinación; la gestión de la coordinación en escenarios ambiguos y con disputas de poder; la desigual capacidad institucional entre unas y otras organizaciones; la comprensión fragmentada de los problemas sociales; la rigidez desde la formulación de políticas, planes, programas o proyectos que dificultan su puesta en marcha en contextos heterogéneos, dinámicos y cambiantes; y la escasa práctica y cultura del diálogo, participación y deliberación, componentes básicos para la coordinación (Licha 2006, citado por Fernández y Repetto 2012, 42).

Es importante anotar que, si bien el ejercicio de articulación de acciones de política pública resulta complejo, la ausencia de esfuerzos de coordinación en la implementación de estas conlleva grandes inconvenientes para los escenarios interinstitucionales, que se derivan en un desaprovechamiento del espacio de coordinación y que afectan a la población destinataria de la intervención institucional.

Algunas de estas consecuencias, referidas por Licha (2006, citado por Fernández y Repetto 2012) son: la desarticulación-fragmentación (la formulación e implementación de políticas de forma aislada convierte las diferentes acciones en compartimentos que no se relacionan de manera coherente con otras iniciativas. Se pierde la sinergia y se visualiza un panorama de mosaicos desarticulados); tecnocratización-despolitización (cuando la coordinación se reduce a un asunto técnico y operativo, se dificulta la generación de acciones con perspectiva de largo plazo. Además, así percibida pierde su función principal, que sería la de concertar visiones y perspectivas entre actores en pro de acciones integrales); reducción de la eficiencia y eficacia de las organizaciones involucradas; el incremento de costos operativos y el debilitamiento del sentido de pertenencia al ámbito público.

Pese a las dificultades de la coordinación, existen experiencias significativas en el país, de cuya sistematización Redprodepaz (2016) logra extraer lineamientos mínimos requeridos en una estrategia para crear o fortalecer mecanismos de articulación de actores regionales, así como categorías pertinentes para la reconstrucción de este tipo de experiencias.

Por ejemplo, se indica que las estrategias o mecanismos para la articulación de actores deben tener claridad en el propósito. Es decir, el grado de éxito de un mecanismo de articulación dependerá, en gran medida, del nivel de claridad que tienen sus actores sobre los objetivos de las sinergias que se pretenden, con el mecanismo articulador del que participan.

Entre otros aspectos, Redprodepaz (2016) argumenta que los espacios de articulación requieren contar con un agente dinamizador legitimado por el conjunto de actores, en cuyo rol logre desempeñar labores de moderación, mediación, promoción de acuerdos y propuesta de alternativas, liderando la construcción de estrategias que potencien un trabajo articulado. Así mismo, resulta fundamental establecer una organización y funcionamiento del espacio de articulación, lo cual refiere a su grado de formalidad, flexibilidad de roles y estructura organizativa, métodos de trabajo y nivel de apertura del espacio.

El estudio citado señala que en casos de mecanismos de articulación que podrían caracterizarse con un alto grado de éxito, se cuenta con pautas para la realización de balances, seguimientos y recolección y uso de los aprendizajes del espacio, lo cual contribuye significativamente en la toma de decisiones. Sobre este último aspecto, vale destacar que, desde el enfoque de Acción sin Daño, este tipo de balances para la recolección y uso de aprendizajes requiere de una constante actualización del contexto de intervención, en la perspectiva de su complejidad y dinamismo (Vela et al. 2011).

Como podemos observar, los conceptos de coordinación o articulación, al provenir de literatura específica que remite al campo de la política pública, nos permiten una mejor comprensión del escenario de articulación que nos concierne. Esto en la medida en que la génesis y desarrollo del Comité Interinstitucional de Llano Verde ha tenido lugar en un escenario de articulación de acciones de distintas instituciones estatales, por lo cual se hace necesario contar con un marco de referencia sobre los principales aspectos que implica esta práctica. En tal sentido, la coordinación es considerada como un concepto amplio que nos remite a la naturaleza o razón de ser del Comité y, por ende, algunas de las categorías de análisis referirán de manera concreta al ejercicio de la coordinación. Los siguientes conceptos a abordar refieren a aspectos de la articulación interinstitucional no solo como acción estatal, sino como proceso dialógico y relacional en un nivel más cercano a lo microsocial.

Enfoque de red y capacidades horizontales

La noción de red, referida al ámbito de las relaciones humanas, ha sido utilizada por distintos autores y autoras de las ciencias sociales. Incluso antes de presentarse el auge de sus desarrollos iniciales en la década de 1970, Dabas y Najmanovich (2003) ubican la primera mención al concepto de red en el mundo académico, en el año 1954, realizada por el antropólogo John Barns. Este no encontró otra manera de nombrar la multiplicidad de fenómenos y prácticas sociales asociadas a los vínculos, observadas en una aldea de pescadores en Noruega, por lo que acudió por primera vez al término de red social.

Para Dabas y Najmanovich (2003), el concepto de red es inherente a la vida misma, antecede a los esfuerzos de categorización e incluso afirman que el enfoque de red resulta limitado para dar cuenta del dinamismo y complejidad de las redes sociales. Las autoras advierten sobre los riesgos de ofrecer definiciones de red social en las que el concepto quede reducido o cristalizado; aun así, no descartan o desestiman los esfuerzos de definición conceptual del enfoque de red, pero tampoco pretenden tomar alguno como único portador de la verdad.

Otros autores como Sluzki (1996), establecieron categorías interesantes para el concepto de red relacional (social), al lograr incluso una tipología donde se clasifica a las redes de relaciones humanas en primarias, secundarias e institucionales, de acuerdo con los niveles de proximidad para el individuo. Por ejemplo, las redes primarias corresponden a los vínculos familiares, las secundarias a las relaciones comunitarias y las institucionales a las organizaciones de la sociedad, que responden a necesidades humanas específicas como la salud, la educación o la justicia. Es posible afirmar que el caso del Comité Interinstitucional de Llano Verde puede ubicarse, en principio, en la categoría de redes institucionales; no obstante, como se verá más adelante, las potencialidades que se evidencian en su experiencia permiten visibilizar convergencias entre los tres tipos de redes.

Una de las aproximaciones al concepto de red que resulta pertinente para el abordaje de la experiencia del escenario de coordinación es la de John Paul Lederach, que tiene sus inicios en la conocida pirámide sobre los distintos niveles de liderazgo involucrados en los procesos de construcción de paz. En uno de sus libros célebres, Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas, Lederach (2007) propone una pirámide de actores que permite una perspectiva amplia de lo que implica un proceso de paz a distintos niveles, señalando que la pirámide como esquema le ha permitido visualizar niveles de liderazgo y de actores, mas no significa una pretensión de jerarquización de los mismos.

Así, en la cúspide de la pirámide, el autor ubica a los actores con un alto nivel de liderazgo -los máximos dirigentes como los representantes del Gobierno nacional o los jefes militares de los distintos actores del conflicto-; en la mitad del esquema localiza a aquellos actores de nivel medio -como líderes respetados en distintos sectores: étnicos o religiosos, intelectuales o académicos y humanitarios o de ONG-; para, finalmente, posicionar en la base de la pirámide a los actores de liderazgo de base -promotores comunitarios, comisiones de paz local, etc.-. A partir de esa localización de actores, Lederach propone tres enfoques de construcción de paz, haciendo referencia a los esfuerzos emprendidos en cada uno de los niveles de la pirámide. Así, el enfoque denominado de "arriba hacia abajo" describe las acciones que caracterizan a los altos niveles de liderazgo, mientras que el enfoque de "abajo hacia arriba" remite a los esfuerzos de construcción de paz que provienen de las bases de la pirámide. Sobre las acciones emprendidas desde el nivel medio de liderazgo, el autor explica:

Fue sin duda la más difícil de describir. Mi experiencia y mis observaciones sugerían un enfoque que se fijara atentamente en pequeños grupos de personas que se mueven entre las bases y el más alto nivel de liderazgo, que tienen cierta incidencia en sus actividades y que crean procesos que apoyan los otros dos niveles o los vinculan entre sí. Opté por un término que suena un poco raro: "el enfoque del medio afuera". (2016, 160)

Por otro lado, con respecto a los conceptos de capacidad vertical y capacidad horizontal, Lederach indica que el primero refiere a los espacios relacionales que tienen la potencialidad de conectar a los líderes de las comunidades de base, con aquellos que dirigen procesos del más alto nivel. Las capacidades horizontales, por su parte, son aquellas que permiten atravesar las divisiones sociales en un ir y venir, superando aspectos de diversa índole que suelen separar a los distintos grupos de la sociedad -etnia, religión, identidades, roles, etc.-. En el centro, confluye la integración de ambas capacidades (verticales y horizontales).

Años después, Lederach, sin abandonar su teoría de la pirámide y de las capacidades verticales y horizontales, considera que la integración de dichas capacidades consistía en "encontrar recursos basados en las relaciones, conectores y espacios sociales dentro del escenario que tuvieran capacidad de generar procesos de cambio" (Lederach 2016, 162). Así, decide denominar enfoque de red al trabajo en el que a través de las capacidades horizontales y verticales se lleva a cabo la construcción, reconstrucción o fortalecimiento de redes de relaciones estratégicas entre distintos actores.

Para este autor las relaciones humanas constituyen el eje de los procesos de cambio constructivo y de construcción de paz. Por ende, su apuesta teórica y práctica es su reconstrucción tanto para la generación de relaciones más sanas, como para potenciar redes estratégicas que permitan cambios sostenibles. Su manera de ilustrar la construcción de redes de relaciones es justamente a través de cómo las arañas tejen sus telarañas, afirmando:

El espíritu del sostenimiento del cambio exige la artesanía de una araña. Tenemos que aprender a ser "ingeniosamente flexibles" respecto a la construcción de redes. La construcción de la paz, como el tejer telarañas, es un proceso de creación de "estructuras complicadas en un entorno impredecible". (Lederach 2016, 168)

Pensar en clave de red de relaciones, teniendo en cuenta tanto los contextos más próximos como aquellos más amplios, es una puerta de entrada para superar la ilusión de los encuentros entre distintos actores solo para "dar solución a problemas". Lederach señala que las llamadas "soluciones" son efímeras y agregaríamos, tienden a ser inmediatistas, dejando por fuera la noción de procesos sociales. Esto no quiere decir que no es importante atender las emergencias y las problemáticas vitales que no dan espera; sin embargo, los cambios sostenibles requieren ir más allá de formular soluciones y trascender hacia la construcción de plataformas de articulación flexibles, adaptables y fortalecidas. En palabras de Lederach: "en la construcción de la paz, se comprende mejor la idea de plataforma, situándola en espacios de relaciones, la habilidad para mantener a grupos de personas en interacción creativa permanente" (2016, 170).

Diálogo

Mucha de la literatura disponible sobre el diálogo contiene en alguno de sus apartados definiciones y aclaraciones de aquello que no es un diálogo y que suele ser presentado como tal. Dentro de las interacciones no dialógicas encontramos, por ejemplo, los debates, las polémicas, las discusiones, las reuniones o encuentros en los que prima la palabra de una persona sobre las demás, tales como conferencias, audiencias, entre otras.

Las características principales de estos escenarios no dialógicos son: la casi nula participación de los integrantes del espacio, la apropiación de la palabra por parte de una o un reducido grupo de personas, la poca disposición al ejercicio de escucha y retroalimentación y, en el caso de las polémicas o debates, el marcado objetivo de que uno de los interlocutores salga victorioso, mientras el otro queda derrotado. Por ende, es importante precisar que:

El diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce la validez de las reivindicaciones humanas de los demás y en consecuencia actúa en forma diferente hacia los otros. (PNUD 2013, 9)

Autores como Wagner, citando a Daniel Yankelovich agregan que "como consecuencia del diálogo se puede entender el porqué del desacuerdo con alguien más, pero no necesariamente implica más armonía" (2014, 17). Este autor hace énfasis en que la capacidad dialógica implica una escucha atenta y activa, así como autenticidad y empatía entre quienes participan del diálogo.

Con respecto a las principales características -también denominadas principios del diálogo-, Wagner (2014) resume aquellas mencionadas en el reconocido texto Democratic Dialogue (2007) así:

-

Integración: este principio indica que, como los espacios de diálogo se establecen alrededor de una problemática, situación o temática particular, en la que se encuentran involucrados de manera directa o indirecta diversos actores, estos deben tener voz en el diálogo que les concierne, ya sea de manera directa o representativa. Es un principio relacionado con la inclusión y la sostenibilidad de los cambios que se pretenden con el proceso dialógico. En palabras de Wagner:

Un supuesto relacionado es que, para que el cambio sea sostenible, las personas en el proceso del problema deben lograr un sentido de pertenencia, asumir el proceso para tratarlo y proponer soluciones para sus resultados. Para desarrollar este sentido de pertenencia, deben participar en el proceso de cambio. (2014, 24)

Sentido de pertenencia conjunto: aunado al anterior principio, guarda relación con la importancia y legitimidad que tienen los asuntos a abordar en el diálogo para sus participantes. Es decir, para que exista un compromiso real de los actores que participan en el diálogo, las temáticas a tratar deben serles tan significativas que les conciernan. En otras palabras: "si usted habla acerca de cosas que no apasionan a las personas ni son de su interés, entonces las conversaciones derivadas no generarán un sentido de pertenencia ni un compromiso de cambio" (Wagner 2014, 24).

Aprendizaje: este puede ser considerado como el principio fundamental que diferencia al diálogo de las demás formas de interacción. El aprendizaje que se deriva de un proceso de diálogo resulta crucial para generar transformaciones, ya no solo de las situaciones problema o de los conflictos, sino también de los seres humanos que participan del diálogo. El aprendizaje implica procesos de cambio tanto a nivel grupal como a nivel subjetivo.

Humanidad: en los procesos de diálogo refiere principalmente a la capacidad de empatía, necesaria para adentrarnos en este tipo de interacción. Cuando las personas comienzan a esforzarse por "ponerse en los zapatos del otro" se abre una ventana de oportunidad para llevar a cabo un proceso de diálogo genuino. Este principio también se relaciona con el valor de reconocer las diferencias y el interés común por el que se pretende trabajar.

La potencialidad del diálogo para procesos de coordinación de acciones y de actores radica en los espacios de creación conjunta que permite. Por lo general, estos lugares artificiales de articulación, como los comités interinstitucionales, parten de la idea de dar solución a problemáticas, de manera que los problemas, muchas veces acuciantes, suponen un obstáculo para la construcción de consensos que conlleven a decisiones y acciones significativas. Es entonces donde el diálogo adquiere sentido y los procesos dialógicos devienen en procesos generativos, desde la categoría de creación dialógica entendida como "la construcción gradual en el tiempo de algo nuevo mediante el diálogo reflexivo y el aprendizaje conversacional en grupos humanos" (Schnitman 2008, 4). Es a través del diálogo como proceso generativo que los grupos en interacción logran visualizar futuros deseables y, por ende, construir soluciones para las problemáticas del presente.

Aspectos metodológicos

La aproximación a la experiencia del Comité Interinstitucional de Llano Verde requirió de la aplicación de métodos y técnicas de tipo cualitativo, propias de la investigación social. La adopción de elementos de este enfoque se llevó a cabo entendiendo que esta clase de investigación "capta la realidad a través de 'los ojos de la gente' que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto" (Bonilla y Rodríguez 1997, citado por Carvajal 2005, 10). Así mismo, este tipo de indagación "pretende captar el significado de las cosas (procesos, comportamientos, actos). Su objetivo es la captación y reconstrucción del significado" (Carvajal 2005, 11).

La aproximación a la experiencia parte de una sistematización, en la que se utilizó como principal técnica de reconstrucción de la información la entrevista semiestructurada, la cual fue aplicada a algunos miembros del Comité Interinstitucional. Las entrevistas seleccionadas corresponden a funcionarias y líderes comunitarios que tienen conocimiento de distintas dimensiones de la experiencia y que han contribuido significativamente a la generación de procesos dialógicos, señalados por sus compañeros y miembros de la comunidad como personas que les representan.

Las entrevistas n.° 1 y n.° 4 surgen de la indagación realizada por el equipo encargado de diseñar y aplicar la metodología cualitativa del proyecto: "Elaborar una herramienta diagnóstica que permita medir las necesidades de integración comunitaria de las comunidades con población víctima retornada o reubicada", en el marco del Contrato Interadministrativo 582 de 2015, celebrado entre el Departamento Nacional de Planeación Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad Nacional de Colombia, específicamente con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas y el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC) de la Facultad de Ciencias Humanas, del cual participó la autora como pasante universitaria. Por su parte, las entrevistas n.° 2 y n.° 3, fueron realizadas en un encuentro posterior con las personas en el año 2016, donde se logró un complemento para la reconstrucción de la experiencia a la luz de las nociones de coordinación, trabajo en red y procesos de diálogo.

Reconstrucción y análisis de la experiencia del Comité Interinstitucional de Llano Verde

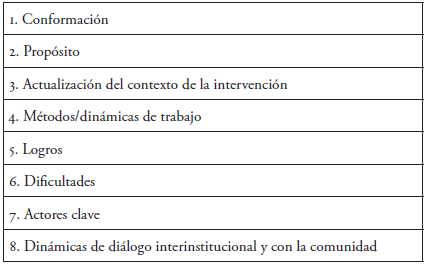

La reconstrucción de la experiencia se realiza a través de categorías que, guardando relación con las nociones desarrolladas en el marco conceptual, permiten la organización de los datos recabados a través de las entrevistas y de las reflexiones que estos suscitan (tabla 1).

Conformación

Esta categoría, de acuerdo con el estudio realizado por Redprodepaz (2016), resulta fundamental para el análisis de casos de mecanismos de articulación. Como se mencionó anteriormente, la organización autora del estudio citado propone requerimientos mínimos para la promoción o fortalecimiento de espacios de articulación, así como algunas categorías útiles para su sistematización. La categoría de conformación da cuenta de las oportunidades que tuvo el escenario para constituirse, en lo que puede develarse su carácter al inicio del proceso para ser contrastado con otros momentos de la experiencia.

En particular, para el análisis y la reconstrucción de la experiencia del Comité Interinstitucional de Llano Verde, la conformación adquiere relevancia al estar ligada directamente con procesos de diálogo, más que con el marco legal en el que tiempo después encontraría respaldo.

Así, la conformación de este Comité tiene una doble dimensión: una no formal y otra formal, que se entremezclan al indagar por su génesis. En entrevista con la funcionaria que asumió desde un comienzo la secretaría técnica del Comité, se hace énfasis en el origen no formal de este espacio, que primero tuvo lugar como un escenario de diálogo entre los habitantes de los barrios vecinos al proyecto de vivienda de la urbanización Casas de Llano Verde y la administración municipal.

Así, distintas secretarías y dependencias de la Alcaldía Municipal -Secretaría de Vivienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, entre otras dependencias y entidades- empezaron a participar de estos encuentros con la población afectada, con el fin de establecer un diálogo con la comunidad, responder a sus demandas y preocupaciones y, en consecuencia, favorecer un clima de aceptación del nuevo proyecto de vivienda.

Una de las funcionarias entrevistadas explica que, dada la iniciativa de establecer mesas de trabajo con la comunidad y dichas entidades, surge la idea desde la Alcaldía Municipal de conformar el Comité Interinstitucional de Llano Verde, con el propósito de realizar un acompañamiento social a la comunidad beneficiaria de este proyecto de reubicación urbana.

Por su parte, la funcionaria que asumió la secretaría técnica del Comité desde el año 2016 hace énfasis en la conformación formal de este espacio. Explica que desde la Ley 1537 de 2012, por medio de la cual se reglamenta la realización de Proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario -en adelante, vip-, se estableció que cada proyecto (como el de Llano Verde) debe contar con un comité de coordinación interinstitucional para realizar acompañamiento social a las comunidades beneficiarias. La funcionaria afirma que este mandato se reglamenta con el Decreto 528 de 2016, promulgado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -en adelante, DPS- como dependencia de la Presidencia de la República. Explica que, pese a que "el decreto salió apenas este año, nosotros ya nos veníamos reuniendo desde antes" (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016).

Propósito

Las funcionarias entrevistadas, así como otros funcionarios y miembros de la comunidad con quienes se ha tenido contacto, mencionan que uno de los grandes propósitos del Comité es "atender las necesidades de la comunidad de Llano Verde, teniendo en cuenta todos los componentes del bienestar". Este parece ser un propósito claro para quienes participan de dicho escenario, además del objetivo de articular acciones o "ponernos de acuerdo", como manifiestan algunos. En palabras de quien dinamiza desde el año 2016 la secretaría técnica del Comité:

El objetivo principal es ese goce efectivo de derechos y de los objetivos básicos, es la articulación intrainstitucional e interinstitucional y transectorial, que convoque a todos los actores del sistema a que finalmente la población víctima que está ubicada allí tenga ese goce efectivo de derechos en salud, en educación, en vivienda, en todos los componentes del bienestar del ser humano. (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016)

Con respecto a los objetivos, esta funcionaria también menciona que poco a poco se ha aclarado la razón de ser de este espacio, pues algunos miembros de la comunidad en ocasiones han tenido la idea de que en el Comité podían resolver problemáticas personales o algunas organizaciones asistían a este escenario con el propósito de obtener algún tipo de aval o de financiación para la implementación de proyectos. Sin embargo, se ha aclarado que se trata de coordinar la oferta institucional y de buscar el abordaje de temáticas de interés general, más que personal. Este tipo de aclaraciones y consensos sobre el propósito del escenario son fundamentales, según lo planteado por Redprodepaz (2016), pues, sin ese acuerdo básico, el proceso de coordinación perdería el eje articulador y cada actor trabajaría solo a partir de sus intereses individuales. El acuerdo sobre los propósitos resulta clave, además, cuando se trata de dar un sentido de pertenencia conjunto al escenario de diálogo, con el fin de lograr interés y compromiso entre los participantes.

Sobre el grado de formalidad de estos objetivos, cabe aclarar que las personas entrevistadas hacen alusión a la normativa vigente citada en la categoría de conformación y, pese a que esta no constituye per se la génesis del Comité, que como vimos también tiene una dimensión dialógica no normativizada, sí es el instrumento legal con el que sienten respaldo.

Actualización del contexto de intervención

Dada la complejidad del contexto de intervención y, teniendo en cuenta que se trata de una realidad social dinámica y cambiante, se hace necesario conocer cómo el Comité Interinstitucional se mantiene al tanto de estas realidades. Además, porque resulta fundamental que las acciones de intervención institucional emprendidas desde el espacio de articulación se lleven a cabo a partir de un conocimiento adecuado y lo más completo posible del contexto territorial y comunitario, como primer paso para realizar acciones que minimicen las probabilidades de hacer daño y maximicen las potencialidades de la comunidad.

Al respecto, las funcionarias que han tenido a su cargo la secretaría técnica del Comité señalan que su manera de mantenerse al tanto de la situación contextual es, en primer término, a través de las cogestoras y los cogestores que cada entidad tiene en el territorio. Estas personas se encuentran constantemente en el barrio llevando a cabo las distintas acciones programáticas de cada una de las entidades con la comunidad. De hecho, algunas tienen encuentros con la población más de dos veces por semana, dependiendo del programa que esté desarrollando la entidad en el territorio. Además, en cada encuentro del Comité se realiza un recuento de lo que ha sucedido en el territorio desde la última reunión, tanto por parte de los líderes y las lideresas de la comunidad, como de los cogestores y las cogestoras. Así mismo, explica la funcionaria entrevistada, que para los acontecimientos que requieren atención urgente en el territorio se comunican telefónicamente con los líderes.

En el estudio realizado por Redprodepaz (2016), se hace énfasis en la importancia de la actualización del contexto por parte del escenario de articulación y de los análisis y estudios con los que se cuenta para la toma de decisiones. En el caso del Comité de Llano Verde, según indica la primera funcionaria que dinamizó la mesa técnica, se realizó una caracterización de las primeras familias que llegaron al proyecto. De igual manera, la Unidad de Víctimas ha ejecutado programas que parten de las situaciones familiares y colectivas de la comunidad, para lo cual hacen caracterizaciones y levantamiento de información en terreno.

No obstante, es de resaltar el esfuerzo de actualización de la información de contexto que lleva a cabo el programa Comunidad-es Arte, Biblioteca y Cultura del Ministerio de Cultura, a través de sus estudios titulados Lectura de Realidades, los cuales se realizan en cada inicio de un ciclo de actividades en el territorio. Este último es el esfuerzo de actualización formal y constante más riguroso que se observó en la experiencia del Comité, en tanto los que se realizan en los mismos encuentros presenciales, si bien son muy importantes, resultan ser más informales. La Lectura de Realidades queda plasmada en un documento y aborda dimensiones del contexto de intervención consideradas relevantes e influyentes en los procesos de intervención emprendidos por el Ministerio de Cultura.

Método y dinámica de trabajo

Uno de los requerimientos mínimos para fortalecer los escenarios de coordinación, según propone Redprodepaz (2016), es el establecimiento de una organización y el funcionamiento del espacio. En la experiencia, se observan avances a este respecto a través de una dinámica de trabajo que el escenario articulador ha venido consolidando.

De acuerdo con la información recopilada, el Comité Interinstitucional de Llano Verde, con todas las entidades y líderes participantes, se realiza una vez por mes. Se trata de un encuentro de amplia participación institucional, sectorial y de líderes y lideresas comunitarias, al que asisten aproximadamente 20 líderes, 10 secretarías y 14 organizaciones de orden territorial y nacional.

Quien dinamiza la secretaría técnica del Comité explica que la agenda a abordar en el encuentro es preparada con anterioridad y, por lo general, contiene temáticas pendientes de encuentros pasados o seguimientos al cumplimiento de acciones antes acordadas. Otro punto crucial de la agenda es la exposición del informe de la Mesa por los Derechos y la Dignidad de Llano Verde, la cual está conformada por miembros de la comunidad y se encarga de dinamizar la interacción entre el Comité y los habitantes del barrio.

Se han designado líderes por manzanas en la urbanización, encargados de reunirse con sus vecinos para socializar la información y las decisiones abordadas en el Comité, así como para recoger las apreciaciones y demandas de los vecinos para ser transmitidas a la Mesa por los Derechos y la Dignidad de Llano Verde, que, junto a la JAC del barrio, son quienes les representan en el Comité ampliado.

En las entrevistas, las funcionarias explican que, pese a que las reuniones son mensuales, todos los representantes de los distintos grupos de actores que confluyen en el escenario articulador mantienen contacto a través de correo electrónico, por vía telefónica o por grupos de la aplicación Whats-App. Lo anterior, porque en muchas ocasiones se presentan situaciones que ameritan una atención inmediata en el territorio y estas herramientas de comunicación facilitan el contacto de la comunidad con las entidades o actores a quienes compete la atención de la emergencia.

Aunque los encuentros amplios entre institucionalidad y comunidad son mensuales, en ocasiones deben encontrarse más seguido, si alguna labor particular emprendida así lo exige. Tal fue el caso de la coordinación del Plan de Vida propuesto por la comunidad con el Plan de Desarrollo Municipal. Explica la funcionaria entrevistada que se trató de una labor "maratónica en la que incluso tocó hacer casi un campamento un domingo" (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016).

Por otra parte, se establece una agenda en la que se programan las actividades de cada una de las entidades en un documento de Excel compartido por correo electrónico a todos los miembros del Comité, con el fin de identificar posibles complementariedades entre entidades y actividades -ya sean de carácter logístico, programático o detectando situaciones que ameritan acciones conjuntas tendientes a la intervención integral-; además de evitar cruces entre unas actividades y otras. Por lo general, los agentes dinamizadores de estos espacios son funcionarias y funcionarios del DPS, de la Secretaría de Salud -anteriormente era la Secretaría de Vivienda- y de la Unidad de Víctimas, en quienes recae la labor de dinamizar la secretaría técnica.

Como puede observarse, el escenario de coordinación ha adquirido progresivamente un carácter participativo, buscando la manera de integrar a los diversos actores involucrados. Se evidencia una participación tanto directa como representativa de la comunidad y de las entidades. Así mismo, es de resaltar cómo se entretejen distintos espacios de diálogo a lo largo del mes, para confluir en el espacio ampliado del Comité, en última instancia.

Logros

Las personas entrevistadas que pertenecen al Comité coinciden en señalar como un logro importante la dinámica de trabajo que se ha venido consolidando. Esta respuesta se obtiene luego de que la entrevistadora pide señalar "logros del Comité Interinstitucional en su conjunto, logros con relación al ejercicio de articular acciones, más allá de algo logrado por una entidad particular por su cuenta" (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016).

Se hace énfasis en este logro cuando se compara la dinámica dominante al inicio del Comité con la actual. En palabras de una de las funcionarias:

Durante mayo de 2013, más o menos 1.800 familias llegaron a la urbanización; con ellas, pues, se trató de hacer un trabajo articulado con las otras entidades, pero fue difícil, porque llegaba cada quien, por su lado, como islas. Entonces muchas veces nos cruzábamos, o se citaban a una cosa y no iban a la otra, se citaban al mismo tiempo, entonces ya a partir de 2014, empezamos a cambiar esa metodología y a hacer un trabajo más articulado [...]. El año pasado, pues, se puede decir que trabajamos bien con todas las entidades, hay algunos problemas que se presentan, pero ahí vamos. De igual manera este año también lo hemos hecho, hemos encontrado la aceptación que los líderes de hecho asisten, representantes de la comunidad, con la Junta (JAC), ha habido una relación buena, pero desde hace poco. (Entrevista n.° 1, octubre de 2015)

En la entrevista a la secretaría técnica del año 2016, se evidencian otros avances como la conformación de la Mesa por los Derechos y la Dignidad de Llano Verde y las reuniones entre líderes y vecinos por manzanas de la urbanización. Por otra parte, también se señala como un logro algunas coordinaciones para la optimización de recursos y de operaciones logísticas en actividades que han tenido como propósito dar a conocer a la comunidad la amplitud de la oferta institucional disponible en el municipio y en los ejercicios de capacitación para que la población tenga conocimiento de cómo acceder a esta. Al respecto, la funcionaria de la Secretaría de Salud señala: "La palabra articulación es muy fácil decirla, pero realmente ponerla en práctica es complejo. Entonces digamos que eso para nosotros ha sido un gran éxito" (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016).

Otro logro resaltado ha sido la construcción del Plan de Vida de la comunidad, entregado como propuesta comunitaria al Comité por parte de la Mesa por los Derechos y la Dignidad de Llano Verde. Explica la funcionaria de la entrevista n.° 2 que esta es ahora una de las actividades principales del Comité: trabajar para articular dicho Plan con el Plan de Desarrollo Municipal de Cali, de cara a la nueva administración.

En este hecho debemos anotar la importancia del trabajo en red y la potencialidad que ofrecen estos escenarios. Pues, así como la comunidad de base se organizó a través de sus líderes y lideresas para concertar un Plan de Vida, este no tendría el mismo potencial que puede adquirir ahora al ser socializado en el escenario del Comité Interinstitucional, el cual cuenta con la posibilidad de ser un espacio relacional clave en el que confluyan capacidades verticales y horizontales a nivel local para conectar esos deseos de la población con los intereses de actores de un alto nivel de liderazgo. Se tiene conocimiento que este Plan llegó incluso a manos de una importante entidad del Estado a nivel nacional.

Dificultades

Los miembros entrevistados del Comité señalan que una dificultad entre el conjunto de funcionarios ha sido la carga laboral que cada entidad les asigna. Explican que Llano Verde es tan solo uno de los escenarios en los que participan de los tantos que les compete. Ello dificulta una dedicación exclusiva a atender las demandas de esta comunidad. Por otra parte, se presentan dificultades cuando algunas personas asisten al Comité buscando satisfacer intereses personales sobre los colectivos, lo que provoca fuertes enfrentamientos entre actores, o bien, cuando algunas diferencias entre vecinos del barrio se trasladan al escenario del Comité en donde se perciben problemas de rivalidad, intolerancia, monopolio en el uso de la palabra e, incluso, casos en los que se interrumpen las intervenciones de las personas con la intención de coartar su participación como represalia por conflictos personales, familiares o de otra índole. Al respecto una funcionaria indica: "a veces me dicen: doctora no le dé la palabra a él" (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016).

Pese a que actualmente se han gestado relaciones de confianza y respeto entre la comunidad y los funcionarios y funcionarias del Comité, en ocasiones esta cordialidad se rompe en los encuentros cuando se presentan reclamaciones directas por parte de algunos líderes hacia alguna entidad, aunque sucede esporádicamente.

Por otra parte, las funcionarias indican que aún existen muchas problemáticas bastante fuertes en la comunidad que el Comité no ha logrado resolver, como los problemas de inseguridad, de intolerancia entre algunos vecinos y distintas dinámicas violentas que se han instalado en el territorio.

Actores clave

El ejercicio de la coordinación o articulación de actores institucionales y comunitarios es esencialmente complejo. Sus dificultades pasan por la naturaleza misma de las relaciones humanas y los esfuerzos por lograr los diálogos más armónicos posibles. Es por ello por lo que ante algunos momentos de tensión o de obstáculos para la articulación -ya sean endógenos o exógenos- resulta clave el ejercicio de liderazgo de actores que logren tejer puentes ante las divergencias o conflictos de distinta índole. Son importantes, en este contexto, las capacidades dialógicas y las capacidades horizontales de los sujetos (Lederach 2007). Es necesario anotar que, justamente, las entrevistas realizadas se dirigieron a actores, por lo general, señalados como claves al interior del Comité. Otras personas consideran que estas funcionarias se caracterizan por ser "muy conciliadoras" y escuchar a la comunidad y a los compañeros de Comité.

En el relato de la funcionaria que asumió la dinamización de la secretaría técnica en los anteriores periodos, encontramos algunos esfuerzos emprendidos por ella para tratar problemáticas bastante delicadas, aunque estas no eran de su competencia. Al respecto explica:

Se hacen visitas especiales, esas visitas especiales son aquellas inquietudes o quejas de la comunidad con relación a temas de convivencia, por ejemplo, que el ruido, que tiene problemas de convivencia con el vecino; a pesar de que nosotros los direccionamos hacia las entidades competentes, que en este caso nos ha apoyado mucho el juez de paz de la Comuna 15, pues ellos se sienten como más apoyados si nosotros desde Vivienda vamos y los visitamos. Entonces nosotros les hacemos la claridad de que no es nuestra competencia, lo mismo en el tema de consumo de sustancias, de expendio, de que hay armas y todo eso, entonces nosotros les hacemos la claridad -no es nuestra competencia esa problemática-. Pero sí está dentro de nuestras funciones visitar el inmueble, verificar si realmente en la vivienda viven los propietarios, entonces les recordamos las obligaciones que tienen como propietarios de esa vivienda, las causales de revocación del subsidio, que entre ellas es no cometer actos ilícitos al interior de la vivienda, que no pueden alquilar ni vender antes de diez años, que deben pagar sus obligaciones económicas, servicios públicos, impuesto predial, todo lo que genere la vivienda. Entonces esas son las visitas especiales que yo hago; cuando se trata de casos en que hay consumo o hay expendio, alguna actividad ilícita, pues lógicamente yo no voy a decir "vea me dijeron que aquí pasa esto". Entonces yo voy muy "disimuladitamente" y les hago mucho énfasis en esa parte de las actividades ilícitas, porque esa es una causal para la revocación del subsidio. (Entrevista n.° 1, octubre de 2015)

Como podemos notar en este relato y en otras referencias que miembros de la comunidad y del Comité hacen de esta funcionaria, las personas solían buscarla a ella para sentirse apoyadas en la resolución de algún conflicto o problema particular por su forma de abordar casos difíciles y entablar diálogos respetuosos, por más complejos que estos fueran. Se trata de una funcionaria que se dedicó a coordinar el escenario de articulación para que tuviese un buen funcionamiento, además era muy respetada por sus compañeros y por los miembros de la comunidad.

Su presencia regular en el territorio le posibilitó ser reconocida por la comunidad, dada su disposición al diálogo y a escuchar aquello que incluso no le competía, lo que permitió identificar en este actor clave el ejercicio de capacidades horizontales, en la medida en que tenía la posibilidad de transitar por los distintos conjuntos de actores, superando diversos aspectos que podrían llegar a generar divisiones. Uno de estos son justamente las diferencias del rol social ejercido por unos y otros. Por ejemplo, aún existen personas de la comunidad que guardan cierta resistencia a los actores institucionales sin importar la entidad, generalmente, porque no creen en ellos, no les tienen confianza, o consideran que su rol de funcionarios les implica de entrada un distanciamiento.

De igual manera, se destaca su capacidad para entablar diálogos con personas del barrio involucradas en actividades ilícitas, con quienes muy pocos miembros de la comunidad se atreverían a establecer cualquier tipo de relación o interacción. Es un actor que, además, logra conectar las demandas de la comunidad con algunas autoridades municipales por el hecho de pertenecer a una dependencia de la Alcaldía.

Sin embargo, hay otros actores clave tanto en el grupo de funcionarios como dentro de la comunidad, que han logrado este tipo de tránsitos al superar factores de división gracias a sus capacidades horizontales y dialógicas. Encontramos, por ejemplo, a un habitante del barrio que hace parte del grupo de familias reubicadas como damnificados de la ola invernal. Este grupo de familias ha tenido algunas diferencias con aquellas reubica-das por desplazamiento forzado, porque reclaman que la mayoría de las acciones de acompañamiento institucional se dirigen a la población víctima. Además, se han presentado actos discriminatorios por parte de esta última hacia las familias damnificadas, pues, al provenir de asentamientos a orillas del Río Cauca, se les marca con el estigma de que todos se dedican a actividades ilícitas. Pese a esto, dicho líder de ese conjunto de familias asiste con regularidad al Comité y participa de la JAC. En una interlocución con él, explicó que se ha dedicado a subsanar esas diferencias con las familias vecinas, demostrándoles que no todos los que fueron damnificados por la ola invernal corresponden a ese imaginario negativo, narra: "yo les digo que yo vengo de allá y que yo no soy así, hasta los invito a tomar tinto a mi casa para que conozcan a mi familia" (Entrevista n.° 4, octubre de 2015). Además, cabe resaltar, es uno de los líderes comunitarios más activos que participan del Comité.

Dinámicas de diálogo interinstitucional y con la comunidad

En las narraciones ofrecidas por las personas entrevistadas, se pretendió identificar la aplicación implícita o explícita de los principios del diálogo. Con relación al principio de integración, se evidencia un esfuerzo del espacio articulador por dar voz a los diversos actores involucrados en la tarea de buscar la garantía del goce efectivo de derechos de la comunidad de Llano Verde, incluyendo por supuesto a los directamente afectados. Se trata de un escenario de diálogo y encuentro con un carácter de participación amplia, directa y representativa. Además, cuenta con escenarios comunitarios que lo alimentan, como la Mesa por los Derechos y la Dignidad de Llano Verde, la JAC y los encuentros entre vecinos organizados por manzanas de la urbanización, espacios que precisamente le dan el carácter descrito.

El principio de sentido de pertenencia conjunto guarda relación con el anterior, pero hace énfasis en la importancia que le dan los participantes a las temáticas abordadas, con lo cual se definen sus niveles de compromiso. En el Comité podemos observar que los líderes comunitarios asisten al encuentro mensual con regularidad, aunque al comienzo no lo hacían con tanto compromiso. Esto se debe a que el espacio fue adquiriendo legitimidad, credibilidad y sostenibilidad con el tiempo, en virtud de que la población fue reconociendo nuevos vínculos que podrían alimentar y, al mismo tiempo, que podrían beneficiarse de su apoyo de manera estratégica. Adicionalmente, debido a que uno de los puntos de la agenda en la mayoría de los encuentros es el informe situacional del territorio a cargo de los líderes y lideresas, podríamos afirmar que a partir de sus apreciaciones y demandas se toman decisiones en el espacio sobre las temáticas a abordar, es decir, temáticas que les conciernen.

De manera que el nivel de compromiso de la comunidad puede resultar más claro que el de los funcionarios y funcionarias. Al preguntar por ello a las funcionarias entrevistadas hacen énfasis en ese nivel de compromiso genuino que sienten al trabajar por la comunidad y dinamizar el Comité. Es preciso anotar que, por la claridad del proceso que ellas tienen y por su manera de dialogar con la comunidad, además de su continua presencia en el territorio, fue posible dar fe de dicho compromiso.

Una de las funcionarias identifica, como una dificultad de la integración de nuevas entidades u organizaciones al Comité, su falta de compromiso cuando asisten por primera vez. Afirma:

Algunas veces, cuando los compañeros no tienen conocimiento de su rol en el Comité y de su responsabilidad, nos encontramos con talanqueras como "eso a mí no me corresponde", "a mí no me dieron para los refrigerios" [.] nos encontramos con ese tipo de cosas y uno se va como frustrado. Pero ya después nos dimos cuenta de que el problema no es la actitud de la persona, es simplemente porque no saben enfrentarse a un nuevo reto [que] produce temores, y a veces uno no quiere decir, como en su ego, que no sabe hacer las cosas, entonces prefieren decir que no está dentro de su competencia. Pero una vez asumimos esta secretaría técnica dijimos que todos tenemos que hacer más allá de nuestras competencias, y las personas [los funcionarios] han empezado a entender [...] es ir poco a poco enamorando a la gente [a los nuevos funcionarios] de esta comunidad, de decirles que a través de las labores que tú desarrolles allí tú puedes cumplir tus metas y demostrar los beneficios de trabajar articuladamente. (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016)

En este relato encontramos que el nivel de compromiso en los procesos de diálogo y articulación guarda estrecha relación con la importancia que adquiere para los participantes, las temáticas abordadas y las acciones que se emprenden a partir de estas. Es por ello por lo que la funcionaria hace énfasis en vincular -incluso de manera sentimental- a quienes van a integrarse al espacio de articulación, para que compartan el sentido de pertenencia conjunto que, quienes asisten a los encuentros desde hace tiempo, ya han venido consolidando.

En lo concerniente al principio de aprendizaje en el diálogo, es de anotar que las funcionarias entrevistadas hacen alusión a los procesos de aprendizaje de manera constante. Explican que el nivel de comunicación y dinámica de trabajo que ahora tienen se debe a los aprendizajes que los distintos acontecimientos les han permitido. Por ejemplo, indican que, mediante el diálogo entre la institucionalidad que participa del Comité y la comunidad, se ha logrado la comprensión de cómo se deben gestionar las demandas del territorio, a qué entidades competen determinados asuntos e incluso cuáles son las potencialidades de entablar procesos de diálogo y concertación, en lugar de movilizarse únicamente a través de las protestas que solían ser parte de las dinámicas de los líderes.

Otros aprendizajes que, además, se vinculan al principio de humanidad, se relacionan con la comprensión de las perspectivas y capacidades del otro u otra. Es decir, a través de los procesos dialógicos emprendidos desde el Comité, los funcionarios han logrado comprender el sentido de las demandas de la comunidad; también cómo esta ha venido adquiriendo mayores conocimientos sobre el funcionamiento de las entidades y la gestación de relaciones estratégicas a través de los funcionarios que asisten al Comité, para lograr acciones ciudadanas mejor direccionadas. Esto se refleja en frases como: "Hay que escuchar las demandas de la comunidad", "Ellos también necesitan desahogarse, es por eso que les doy la palabra haciendo caso omiso a quienes me dicen: doctora, no deje que se le salga de las manos la reunión" (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016).

También, en comentarios realizados por personas de la comunidad como: "Yo sé que si le digo a la doctora... [menciona su nombre] necesitamos esto, ella no tiene cómo darnos la solución enseguida" (Entrevista n.° 4, noviembre de 2015).

Los procesos dialógicos le han permitido a la comunidad de Llano Verde entablar relaciones más sanas y estratégicas con las entidades del Comité Interinstitucional y fortalecer su red relacional para encontrar apoyos que de otra manera no tendrían. Un habitante del barrio, líder comunitario, explica que, por ejemplo, a él le ha servido tener los números telefónicos de las funcionarias más cercanas, comenta: "Yo ya sé que cuando pasa algo de seguridad, llamo a la doctora. o algo con las mascotas, llamo a la doctora. [menciona sus nombres]" (Entrevista n.° 4, octubre de 2015).

En un ejercicio reflexivo sobre la reciprocidad, las funcionarias entrevistadas afirman que la comunidad le aporta mucho al escenario de articulación y resaltan los esfuerzos de algunos líderes y lideresas por capacitarse en distintas temáticas como el género o el liderazgo. Por su parte, la comunidad pide que este escenario continúe porque se sienten acompañados, pese a la estigmatización de la que han sido víctimas en la ciudad por las problemáticas de inseguridad del barrio. No obstante, los líderes esperan que el Comité se cualifique aún más y que sea cada vez más efectivo en la atención de sus demandas.

Un aporte importante que las funcionarias consideran que el espacio ha dejado a la comunidad es el empoderamiento de la población sobre la exigencia de sus derechos y el sentido de pertenencia hacia el Comité. Explican que desde la secretaría técnica se ha enfatizado en que los funcionarios que están actualmente pueden cambiar debido a las dinámicas de la flexibilización laboral que también permea a las entidades y, por ello, es crucial que la misma comunidad persista en el espacio y no permita que lo logrado hasta el momento se derrumbe.

Conclusiones

El interés por reconstruir la experiencia del Comité Interinstitucional de Llano Verde con énfasis en las implicaciones relacionales y dialógicas de la articulación surgió luego de observar las dinámicas relacionales, la comunicación y el compromiso recíproco entre funcionarias/os y líderes comunitarios que participan de este espacio. A pesar de las dificultades que presenta este escenario, es posible identificar en su experiencia grandes potencialidades que podrían convertirlo en una red de relaciones o plataforma de articulación, para contribuir a los cambios sociales constructivos que la comunidad requiere.

Con relación a los conceptos de coordinación y articulación, encontramos que con el tiempo los funcionarios y funcionarias han comprendido los beneficios de procurar trabajos articulados con las demás instituciones. Una de las funcionarias entrevistadas indicó que, luego de haber realizado diversas actividades e intervenciones como comité, pudo notar que: "Trabajar mancomunadamente nos ha permitido a nosotros optimizar recursos económicos, de talento humano, de logística, de transferencia de conocimientos y de organización comunitaria" (Entrevista n.° 2, noviembre de 2016), en lo que podemos notar una referencia explícita a los objetivos perseguidos por la coordinación pro-integralidad. Este reconocimiento de beneficios se logró, además, luego de comparar la forma de trabajo inicial del Comité, en cuya descripción se identificaron muchas de las consecuencias de la no-coordinación de acciones a las que se refiere la literatura citada sobre coordinación de política pública.

Sin embargo, pese a los esfuerzos emprendidos en la construcción del Plan de Vida de la comunidad, aún permanecen percepciones sobre el Comité orientadas a su operatividad, por lo cual se tiende a desdibujar la dimensión política de la coordinación, referida a la concertación y complementariedad de perspectivas entre actores diversos.

Con respecto al diálogo, se destaca la recurrente alusión en las entrevistas a la noción de procesos ligada a los aprendizajes que le han dado solidez al espacio. De igual manera, a través de la experiencia se identificó que la mayoría de las dificultades señaladas guardan relación con la ausencia del diálogo, lo que los llevó a realizar acciones desarticuladas en sus inicios, reclamaciones y a tomar vías de hecho, interactuar desde los prejuicios, la desesperanza, la incomprensión y la falta de compromiso. Hechos que apuntan a la necesidad de buscar alternativas a partir de procesos dialógicos. A pesar de que no se manifiestan de manera explícita, todas aquellas soluciones o cualificaciones a las que se ha llegado hasta el momento, se lograron justamente a través del diálogo y la aplicación de sus principios.

Si bien las referencias al diálogo son una constante en la narración de los distintos actores, es importante señalar que, particularmente, en las entrevistas con los funcionarios, fue notoria la dificultad de brindar un testimonio en el que se implicaran como sujetos relacionales y en el que dieran cuenta de estos procesos microsociales de la interacción al interior del Comité, dificultad que perduró aproximadamente los primeros 20 minutos de la entrevista. Sus primeras respuestas solían expresarse a manera de rendición de cuentas u ofreciendo explicaciones de por qué no se ha logrado dar solución a todas las problemáticas que aquejan a la comunidad. Fueron necesarias preguntas reflexivas y dirigidas a las subjetividades para que el tipo de narrativa tomara otro rumbo.

En ello podemos advertir lo acostumbrados que están los funcionarios a ser abordados solo en términos de la dicotomía "hemos cumplido en -no hemos podido cumplir por". Resulta fundamental transitar de aquella lógica para rescatar logros importantes en cuanto a lo dialógico y lo relacional, o identificar dificultades que se encuentran en ese espacio micro-social de interacción. Muchas veces se cree que las dificultades solo están en las dimensiones macro de las políticas públicas y se invisibilizan otras dimensiones de importante consideración cuando de buscar cambios sociales constructivos se trata.

Para Lederach, el cambio social constructivo es

El intento de desplazar las relaciones de aquellas definidas por el temor, la recriminación mutua y la violencia hacia las caracterizadas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso pro-activo. El cambio social constructivo persigue cambiar el flujo de la interacción humana en el conflicto social a partir de ciclos de violencia relacional destructiva hacia ciclos de dignidad relacional y compromiso respetuoso. Los caudales del miedo destruyen. Los del amor construyen. Ese es el reto: cómo ir de lo que destruye hacia lo que construye; eso es lo que denomino cambio social constructivo. (2016, 80)

Son, sin duda, tránsitos absolutamente necesarios para construir caminos de paz en sus distintos niveles, los cuales pasan por procesos dialógi-cos y por el fortalecimiento de redes. Como lo expresamos al inicio de este apartado, pudimos notar que el escenario de coordinación de Llano Verde tiene importantes potencialidades con miras a constituirse en una plataforma de articulación flexible en cuanto red relacional.

Llano Verde es un ejemplo de cómo es posible entretejer tanto relaciones que conforman redes como redes que confluyen en otras más amplias. Así, la comunidad apoyada en sus líderes confía en que estos la representarán ante la institucionalidad en el espacio ampliado del Comité, en el cual se ha logrado, a través de procesos dialógicos, tejer una red de vínculos en la que confluyen actores diversos que cuenta con una historia de conformación, un propósito trazado para el trabajo conjunto, una dinámica, un método de trabajo particular, unos agentes dinamizadores y unos actores clave.

Estos últimos han logrado ejercer y cualificar sus capacidades horizontales que les permiten superar divisiones, articular esfuerzos y tramitar por medio de procesos dialógicos las distintas problemáticas que se presentan en la interacción intersubjetiva y cotidiana. Gracias a ese trabajo en red, Llano Verde es uno de los barrios que ha sido visitado por instituciones de nivel nacional, frente a las que ha podido hacer escuchar sus clamores de paz, justicia social y reparación, en cuanto población víctima del conflicto armado. Así mismo, es un escenario que ha ampliado su red al encontrar apoyos diversos en otros espacios de articulación.

Pese a estas potencialidades, son innegables las múltiples problemáticas que aquejan a la población y que, las distintas personas entrevistadas insisten, no ha logrado solucionar el Comité. Frente a esto podemos anotar que se hace necesario transitar de la idea de buscar soluciones hacia la de fortalecer relaciones y procesos comunitarios, en los que de manera progresiva se logren abordar estas temáticas. Por ejemplo, la comunidad y los funcionarios del Comité cuentan que algunas de las acciones en busca de una solución a la problemática de enfrentamientos violentos (entre pandillas juveniles por el control de microtráfico de drogas, armas, etc.) han pasado, incluso, por militarizar el barrio y establecer toques de queda. En esta problemática, es necesario reflexionar sobre lo poco que han durado dichas "soluciones", las cuales siempre tenderán a ser efímeras, diría Lederach (2016), haciendo presente la necesidad de plantear otro tipo de estrategias. En concreto, sería muy útil para el Comité y la comunidad poner en funcionamiento el despliegue de la red de relaciones que ya existe, frente a estas situaciones.

Pensar en clave de relaciones y procesos implicará, por ejemplo, preguntarse si quizá se han quedado por fuera algunos actores importantes en la comunidad como los jóvenes, adolescentes y niños. Más allá de acciones de intervención, valdría la pena preguntar al escenario articulador si los mecanismos de participación están incluyendo a esta población y, si es así, ¿se ha tratado de una participación efectiva? ¿Conoce el Comité los deseos, intereses y motivaciones de estos actores? Lo anterior invita a reflexionar sobre los posibles tránsitos hacia el fortalecimiento de redes, en lugar de estancarse en soluciones prontas, pero poco efectivas; partiendo de sus propias potencialidades, dinámicas y redes ya conformadas.

La experiencia del Comité, aun siendo un escenario artificial y formal -institucionalmente hablando-, no escapa a la realidad social propia de las relaciones humanas; por ello, y dadas las potencialidades ya descritas, es posible afirmar que este puede transitar de un lugar desde el que se planea la intervención institucional a uno en el que se construyen estrategias para fortalecer la trama social (Dabas y Najmanovich 2003), lo cual implica el establecimiento de relaciones cada vez más horizontales entre institucionalidad y comunidad en procura del empoderamiento de esta última.

La reconstrucción de esta experiencia de coordinación permite reconocer elementos importantes y potencialidades con las que cuenta este escenario participativo en permanente relación con la comunidad. Partir de aquello que ya tenemos para avizorar caminos nuevos resulta crucial para salir de periodos de estancamiento, por los que suelen atravesar los distintos procesos sociales que buscan cambios sociales constructivos. Idea clave que Lederach llama la imaginación moral. En sus palabras: "el manantial se encuentra en nuestra imaginación moral, que definiré como la capacidad de imaginar algo enraizado en los retos del mundo real pero capaz de dar a luz aquello que todavía no existe" (2016, 21).

Partir de los retos y capacidades reales para emprender nuevas iniciativas constructoras de cambios sociales y de paz debe ser una idea ligada a la de ser activamente partícipes al interior de las redes que conformamos. Para este autor, estos procesos constructivos tienen lugar cuando "la gente no sólo toma nota de la red, de la telaraña. Se sitúa y se reconoce a sí misma como parte del patrón o pauta". Agrega que debe existir una capacidad para "imaginarse el lienzo de las relaciones mutuas y de situarse uno mismo como parte de esa telaraña histórica y en constante evolución" (Lederach 2016, 85).

De esta manera, se espera que el escenario articulador logre adquirir conciencia tanto de sus dificultades como de sus potencialidades, tomando nota constantemente de los aprendizajes sembrados en el trasegar de su experiencia de coordinación, diálogo y construcciones relacionales. El ejercicio desarrollado permite reflexiones retrospectivas, pero a la vez visibiliza potencialidades con una mirada prospectiva y proactiva. De ahí la importancia de realizar continuamente balances y reconstrucción de aprendizajes como lo propone Redprodepaz (2016). Vale resaltar la importancia del ejercicio reflexivo, ya que es fundamental para aprender a situarnos como parte de esas redes estratégicas a las que pertenecemos, con el fin de vislumbrar luces de esperanza y adquirir compromisos en la participación activa de los procesos transicionales, coherentes con el devenir de nuestro país.