Introducción

El Trabajo Social tiene un compromiso ético con las personas vulnerables, entre ellas, las víctimas de violencia familiar y de género, puesto que en todos los servicios que ofrecen atención a esta población se demandan trabajadores y trabajadoras sociales con una formación que aporte los conocimientos sobre la historia y el análisis de la violencia, así como las estrategias de abordaje e intervención para el empoderamiento. Por ello, los programas de formación universitaria deberían incluir cursos que permitan hacer un análisis y cuestionamiento de las creencias sexistas, tradicionales, conservadoras y de las actitudes patriarcales hacia las mujeres.

De esta manera, el artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa sobre las expectativas de estudiantes en último año de Grado en Trabajo Social de la Universidad de La Laguna, España, en la intervención con víctimas de violencia familiar y de género. Para la obtención de información se empleó un cuestionario que trataba sobre los pensamientos, las emociones, las competencias profesionales, los dilemas éticos, las dificultades y las repercusiones que podrían surgir en el marco de la intervención. Esto se desarrolló en los siguientes capítulos: conceptos básicos sobre la violencia familiar y de género; la educación para el Trabajo Social en contextos de violencia familiar y de género; el sistema de protección para mujeres víctimas de violencia de género en España: implicaciones para el Trabajo Social; material y método; resultados; y discusión y conclusiones.

Conceptos básicos sobre la violencia familiar y de género

A pesar de la atención continua en violencia de género y familiar, así como de la constante dotación de recursos por parte de las organizaciones sociales y gubernamentales, su presencia es persistente. Tal vez como señal de que las medidas son inadecuadas e insuficientes para intervenir en la cultura de la violencia instalada en la sociedad patriarcal.

El Trabajo Social está comprometido con las personas más vulnerables, lo que incluye a las mujeres y familias víctimas de la violencia. Por ello, actualmente en España, trabajadoras y trabajadores sociales desempeñan su labor en todos los servicios que proporciona el sistema de protección a las víctimas: la atención primaria, los servicios de emergencias, los centros de acogida, los equipos de valoración forense y los centros penitenciarios. En todos estos servicios especializados deben ejercitar las competencias adecuadas, para lo cual se requiere tanto una formación generalista previa como una especializada que debe ser continua.

En las últimas décadas del pasado siglo, los profesionales de la intervención social, a menudo, ponían el acento en tratar de mantener a la familia unida por el bienestar de los hijos, aunque se culpara a las madres maltratadas por su pareja de fracasar en la protección a sus hijos e, incluso, se les amenazaba con quitárselos (Mullender 2000). En cambio, en estos primeros años del siglo xxi, se ha dado un giro importante al tratar de eliminar estos planteamientos y enfocar la intervención de manera constructiva hacia el empoderamiento de las mujeres y el apoyo social efectivo para su supervivencia y la de sus hijos (Radford y Hester 2002). Recientemente, en España, el sistema de protección a las mujeres está cambiando la idea de mantener el vínculo de los niños con sus padres, cuando estos han abusado de sus madres. Así, cuando hay una orden de protección a las mujeres, los padres pueden perder el derecho a la tutela y al régimen de visitas. Los niños son también considerados víctimas tanto si ha habido violencia directa hacia ellos como si solo han presenciado la que han sufrido sus madres.

En este artículo utilizamos el término violencia de género o contra las mujeres y familiar en el sentido que ha sido definido por el Consejo de Europa en el Convenio de Estambul1:

Por violencia contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. [...] Por violencia contra las mujeres por razones de género se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. [...] El término mujer incluye a las niñas menores de 18 años. [...] Por violencia doméstica se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima. (Consejo de Europa 2011, 5)

Además, en el artículo 15, el Convenio insta a los Estados miembros a ocuparse de la formación de profesionales que trabajen con víctimas y agresores, así:

las partes impartirán o reforzarán la formación adecuada de los profesionales pertinentes que traten con víctimas o autores de todos los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, en materia de prevención y detección de dicha violencia, igualdad entre mujeres y hombres, necesidades y derechos de las víctimas, así como sobre la manera de prevenir la victimización secundaria. (Consejo de Europa 2011, art. 15)

A continuación, se expone una breve revisión del panorama que presenta la educación en Trabajo Social en el ámbito de la violencia que afecta a las mujeres y a las familias, en el contexto español.

La educación para el Trabajo Social en contextos de violencia familiar y de género

Dada la frecuencia con la que se producen todo tipo de abusos en las relaciones interpersonales y, de manera especial, contra las mujeres u otros miembros de las familias, los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen mucha probabilidad de encontrar estos casos en su desempeño profesional. De ahí que muchos estudios hayan acentuado la necesidad de incluir los conocimientos teóricos y prácticos sobre el desempeño profesional en contextos de violencia familiar y de género, en la educación en Trabajo Social (Crabtree-Nelson et al. 2016; Danis y Lockhart 2003; LeGeros y Savage Borne 2012; Wilke y Vinton 2003).

El Trabajo Social requiere que la educación aporte los conocimientos sobre la historia y prevalencia de la violencia, así como la manera de empo-derar a las víctimas mediante el uso de recursos, opciones y estrategias de intervención adecuadas. Asimismo, los programas de formación deberían esforzarse en desmontar las creencias sexistas, tradicionales, conservadoras, y las actitudes patriarcales hacia las mujeres, así como las expectativas sobre el matrimonio y la vida familiar.

Diversos estudios se han centrado en las creencias de trabajadores y trabajadoras sociales en formación sobre la violencia familiar y de género (Black et al. 2010; Crabtree-Nelson et al. 2016). En este sentido, Collins y Dressler (2008) abordaron las creencias sobre la violencia familiar en un grupo de estudiantes de Trabajo Social comparándolas con las de un grupo de estudiantes de Antropología, para lo cual emplearon una serie de técnicas etnográficas usadas en Antropología cognitiva. Las conclusiones revelaron que, aunque el alumnado de Trabajo Social y de Antropología comparten un modelo general sobre violencia doméstica, los estudiantes de Trabajo Social señalaron distintos elementos del modelo que no manifestaron los de Antropología. Entre las conclusiones, se reflejó la importancia de identificar las creencias para ayudar a explicar las dificultades de las víctimas de violencia cuando requieren la ayuda de los servicios sociales.

Asimismo, otros estudios sobre creencias afirman que, a menudo, el alumnado de Trabajo Social tiende a justificar la violencia hacia la pareja en diversas circunstancias, pues tienen creencias sobre estereotipos de roles de género y tienden a aprobar el uso de la fuerza del marido sobre su esposa (Haj-Yahia y Chiung-Tao Shen 2015). En este sentido, los autores concluyen que el currículo educativo de Trabajo Social debería incorporar contenidos que enffaticen en que no hay justificación para la violencia contra las mujeres, con el propósito de influir en la generación de conciencia de los estudiantes sobre el sufrimiento experimentado por las mujeres maltratadas y en el reconocimiento de que ellas no son responsables de sufrir violencia, pues el único responsable es el agresor (Postmus et al. 2011). Los programas de teoría y prácticas deberían invertir esfuerzos y recursos para erradicar en los estudiantes las creencias sexistas, patriarcales y no igualitarias (Haj-Yahia y Chiung-Tao Shen 2015; Mcmahon et al. 2013).

Además de las creencias de los estudiantes sobre la violencia de género, también se han investigado las creencias de la práctica del Trabajo Social en el ámbito de la violencia familiar y contra las mujeres. En primer lugar, se ha estudiado la intervención en violencia hacia los menores en la familia (Byrne y Taylor 2007; Holt et al. 2008; Humphreys 1999; Ruch 2005; Toros et al. 2016). Igualmente, Wilke y Vinton (2003) exponen una revisión teórica sobre la intervención en violencia hacia las mujeres mayores y apoyan la idea de introducir este tipo de violencia en los contenidos teóricos del currículo, por un doble motivo, por ser mujer y adulta mayor. Estos estudios concluyen que si el currículo de Trabajo Social trata de forma separada los asuntos generales de las mujeres de cualquier edad, de los asuntos de mujeres mayores y del abuso a personas mayores en la violencia doméstica, la intersección no queda clara y las personas afectadas no recibirán la ayuda apropiada. En segundo lugar, sobre la intervención con mujeres víctimas de violencia, en un estudio de Black et al. (2010), la mayoría de estudiantes que participaron recomendaban un conjunto de intervenciones para este tipo de escenario. Muchos reconocieron que las causas de la violencia son complejas y se enfocaron sobre la dinámica individual e interpersonal de la relación abusiva, más que como asunto de poder y control. En dicho estudio, pocos estudiantes adoptaban una perspectiva feminista de la violencia o discernían que sus causas fueran generadas por las estructuras tradicionales del poder masculino sobre las mujeres. Asimismo, los y las estudiantes tenían unos conocimientos escasos sobre cómo intervenir de modo efectivo en escenarios de violencia doméstica y contra las mujeres.

La investigación también pone el acento en las actitudes de los estudiantes sobre el feminismo, lo que implica la importancia que tiene en el Trabajo Social la perspectiva de género para la intervención con mujeres y, de manera especial, con las víctimas y las supervivientes de la violencia de pareja. Por ejemplo, Cree y Dean (2015) realizaron una investigación con estudiantes de varias universidades en el Reino Unido y, entre las conclusiones, sugirieron la importancia de abrir espacios de diálogo sobre el feminismo entre estudiantes y profesorado, para contribuir a las aspiraciones de transformación del feminismo y del Trabajo Social.

Dado que la violencia ha sido normalizada en las relaciones interpersonales, es probable que el alumnado viva o haya experimentado estas situaciones en su esfera de convivencia. Por ello, en la educación para el Trabajo Social puede ser adecuado utilizar estrategias de aprendizaje significativo, a partir de las propias experiencias vitales. De esta manera Rob-bins (2014) utilizó la metodología narrativa como forma de contextualizar el conocimiento. Se esperaba con este método ayudar a cada estudiante a ver cómo su vida y sus decisiones son parte de los procesos sociales y, a su vez, a comprender la intersección de las políticas (escenario de lo público) con las vidas privadas.

A menudo las y los profesionales que intervienen con víctimas de violencia revelan que este trabajo tiene repercusiones en sus vidas personales, sociales y familiares y, frecuentemente, les ocasiona mucho estrés. También, los estudiantes señalan que este trabajo representa un riesgo para ellos. Así, en un estudio de Agllias (2012) se describen algunas propuestas para reducir el estrés, el burnout y el trauma vicario, lo que incluye la promoción del autocuidado, el apoyo de sus iguales y las fuentes de apoyo personal. Los estudiantes sugerían que estos procesos eran efectivos para reducir los impactos de la exposición a los eventos traumáticos. También sugerían incluir en el currículo las técnicas de relajación y el modo de incrementar el apoyo. Esta idea es avalada por diversos autores, quienes afirman que los estudiantes de Trabajo Social experimentan estrés y trauma vicario durante su etapa de formación, de manera particular en el periodo de prácticas en las organizaciones de bienestar (Agllias 2012; Napoli y Bonifas 2011; Robbins et al. 2016). Ward-Lasher et al. (2017) proponen un abanico de estrategias para reducir el malestar profesional, entre ellas señalan la colaboración con otras disciplinas, otras organizaciones y otros recursos de la comunidad como una estrategia central en el Trabajo Social, necesaria también en el ámbito de la violencia familiar y de género. Esta estrategia de trabajo repercutió positivamente en las personas afectadas, a la vez que ayudó a las y los profesionales a mejorar la comprensión de las necesidades de las mujeres. En el mismo sentido, otros estudios se han centrado en el análisis de la emoción y el estrés en la educación en Trabajo Social (Barlow y Hall 2007) y cómo estos contenidos a menudo están ausentes en el currículo. Igualmente, se ha tratado la fatiga de compasión en la práctica profesional y su relación con la resiliencia (Kapoulitsas y Corcoran 2015).

Finalmente, es necesario prestar atención a la empatía como un factor clave en todas las relaciones de ayuda. La habilidad para relacionarse con las personas de manera empática ha sido reconocida como una competencia básica en el rol de los trabajadores y las trabajadoras sociales. De manera especial en la ayuda que se realiza en contextos de duelo, pérdidas o traumas ocasionados por causas diversas (Cacciatore et al. 2015). Así, en la enseñanza de Trabajo Social se debe tener en cuenta la preparación para el impacto emocional en la práctica profesional y las potenciales consecuencias negativas que tiene una empatía inapropiada para el propio bienestar y para el servicio que se proporciona.

Grant (2014) plantea que el profesorado de Trabajo Social necesita abordar la cuestión de cómo desarrollar la empatía, más allá de las habilidades de comunicación. Afirma que se debe construir un currículo emocional usando diferentes técnicas como aprendizaje experiencial o mindfulness, entre otras. En el mismo sentido, diversos estudios han concluido que es necesario velar por la salud y el bienestar de las personas que se dedican a las tareas de cuidar a otros, mediante el autocuidado, el apoyo entre iguales y profesionales, así como con el trabajo en equipo y la supervisión pro-ffesional (Engelberg y Limbach-Reich 2015; Kapoulitsas y Corcoran 2015; Legeros y Savage Borne 2012).

El sistema de protección para mujeres víctimas de violencia de género en España: implicaciones para el Trabajo Social

La actuación profesional en el área de la violencia contra las mujeres se desarrolla en España dentro del marco que regula las acciones positivas, el cual está provisto de dos leyes orgánicas: la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género (Boletín Oficinal del Estado -en adelante, BOE- n.° 313) y la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE n.° 71). En el análisis de estos documentos normativos señalamos, a continuación, los aspectos que tienen implicaciones tanto para la formación como para la práctica del Trabajo Social. Así, la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género reconoce una serie de derechos para las mujeres víctimas de violencia de pareja y sus hijos e hijas, menores de edad. Esta ley garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integral, a través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. En este sentido, señala que se deben establecer medidas encaminadas a fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas (art. 2, j). Además, la Ley hace referencia directa a la implicación de la formación universitaria en el art. 3,7: "Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación, de forma transversal".

Según dicha Ley (1/2004), la multidisciplinariedad incluye: la atención psicológica; la información a las víctimas; el apoyo social; el seguimiento de las demandas de los derechos de la mujer; el apoyo educativo a la unidad familiar; la formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos, y el apoyo a la formación e inserción laboral. Además, señala que los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género.

Las trabajadoras y los trabajadores sociales están obligados a promover el empoderamiento de las mujeres y a mejorar su seguridad, tanto si dejan como si continúan la relación abusiva, pues romper la relación no puede ser la única opción que se les ofrezca. Esto exige reconocer la complejidad de las vidas de las mujeres, ya que rara vez las soluciones son fáciles. De este modo, aprender a apoyar a las mujeres que están en una situación de abuso requiere que la educación teórica y práctica del Trabajo Social combine, por un lado, la formación generalista con conocimientos básicos sobre cómo reconocer el abuso y diseñar planes de seguridad con las mujeres, y, por otro, la formación especializada que conduzca a una comprensión más profunda de las necesidades de las mujeres supervivientes y los sistemas que utilizan (Santana 2010).

Paralelamente, la educación para el Trabajo Social en España está orientada por el Libro Blanco. Título de Grado en Trabajo Social que determina las competencias que debe adquirir quien desee formarse para ejercer esta profesión (Vázquez 2004). Dicho documento establece una serie de competencias generales y específicas, sobre las últimas señala:

Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas, así como para las propias y las de los colegas de profesión. Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización. (2004, 191)

Por otro lado, entre los criterios estándares de la Federación Internacional del Trabajo Social (2012) para la formación de trabajadores y trabajadoras sociales, se promueve el desarrollo de la profesión crítica y autorreflexiva, que sea capaz de actuar dentro de la perspectiva del valor del Trabajo Social y compartir la responsabilidad con el empleador para su bienestar y desarrollo profesional, incluyendo la prevención de burnout.

Estos criterios en el nivel estatal e internacional son, entre otros, los que deben estar en la base de la formación para desempeñar tareas de ayuda a las mujeres y familias donde está presente la violencia. De manera particular, en el marco de protección para las víctimas de violencia, que se viene desarrollando en España.

Finalmente, con el apoyo de la precedente fundamentación teórica, planteamos analizar las expectativas de un grupo de estudiantes de Trabajo Social ante la actuación en la violencia familiar y de género. En concreto, se pretende conocer cómo creen que podrán afrontar la actuación profesional en situaciones donde hay violencia familiar o de género; qué pensamientos, emociones, dilemas éticos les pueden suscitar; cómo repercutirá este trabajo en su vida personal y qué ayuda necesitarán para hacer frente a sus consecuencias.

Material y método

En este estudio cualitativo, participaron 59 estudiantes universitarios del último curso de Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna, España. Procedían mayoritariamente de la isla de Tenerife, donde está ubicada la Universidad, solo unos pocos venían de fuera de la isla, tanto de otras islas del archipiélago canario como del resto del territorio peninsular.

Aunque no se pedían datos personales, las edades del alumnado de último curso de Grado, salvo excepciones, se sitúan entre los 22 y 25 años. El 92 % eran mujeres y solo un 8 % eran varones. La información fue recogida durante la primera quincena del mes de mayo de 2017.

Todos los participantes cursaron una asignatura optativa sobre el Trabajo Social en el contexto de la violencia familiar y de género, la cual tenía seis créditos -equivalentes a 150 horas teóricas y prácticas-. Se desarrolló durante el último cuatrimestre del cuarto curso de los estudios del grado. Entre las prácticas que debían realizar en el proceso de la asignatura, cada estudiante llevó a cabo una tarea en grupos de cinco personas para el estudio de un caso real de violencia familiar o de género. Dicha tarea consistió en analizar el caso y establecer una valoración diagnóstica, así como diseñar una propuesta de intervención. En la propuesta, debían aplicar los derechos que otorga a las mujeres la Ley 1/2004 y desarrollar la intervención desde el Trabajo Social para el derecho a la asistencia social integral. Una vez que se hubo terminado el trabajo, cada grupo realizó una exposición oral en el aula con asistencia del gran grupo que planteaba preguntas o sugerencias para debatir.

Tomando como referencia el caso tratado en el grupo, cada estudiante contestó individualmente un cuestionario que contenía preguntas de evaluación y de proyección sobre sus expectativas como futuros trabajadores y trabajadoras sociales en el ámbito de la violencia familiar y de género. Para esta tarea se utilizó un cuestionario integrado por siete preguntas abiertas, que trataban sobre los pensamientos, emociones, competencias profesionales y dilemas éticos que podrán surgir cuando tengan que ayudar a una mujer víctima de violencia de género o familiar. También se pedía que opinaran sobre las repercusiones personales que pudiera tener la actuación con mujeres o familias víctimas de violencia. Finalmente, se preguntaba sobre las necesidades de recibir ayuda y si la supervisión proffesional podría ser un medio eficaz para superar las dificultades y llevar a cabo una buena práctica profesional.

Cada participante redactó las respuestas de forma autónoma, sin límite de tiempo o espacio y las entregó a través del aula virtual de la asignatura, de donde fueron tomadas para su análisis mediante la aplicación informática Atlas. Ti 8. La sistematización de las respuestas dio lugar a seis documentos con los que se elaboró una unidad hermenéutica. El análisis de los documentos produjo 658 citas agrupadas en 50 códigos semánticos, información que se presenta en el capítulo de resultados.

Resultados

Los resultados fueron agrupados en tres bloques: el primer bloque contiene las respuestas sobre lo que los y las estudiantes creen que será el trabajo con las mujeres; el segundo, está dedicado a las repercusiones y exigencias que tiene este trabajo sobre las y los profesionales; y, por último, las herramientas de ayuda a los trabajadores y las trabajadoras sociales en el ámbito de la violencia familiar y de género. Los fragmentos de las respuestas se identifican con una P (participante) seguida del número de orden (P1...P59).

Expectativas sobre el trabajo con las víctimas y supervivientes de la violencia

Cada participante reflexionó sobre el caso que había trabajado en grupo y trató de imaginar que se le presentaba un caso similar en su desempeño profesional. Debía anticipar cuáles serían sus pensamientos, qué emociones le despertaría, qué competencias personales y profesionales debía demostrar y si esa situación le plantearía algún dilema ético.

Los pensamientos que le suscitaría la situación dieron lugar a seis códigos: pensamientos sobre el agresor, la víctima, los menores, sí misma, cómo resolver el problema y el sistema social y de protección a las mujeres. Como se evidencia en las siguientes respuestas:

Esta situación me hace pensar que ambas partes, tanto la víctima como el agresor, conviven en un ambiente machista en el que se concibe a la mujer como un objeto que pertenece al hombre, por lo que este puede hacer con ella lo que le plazca (Respuesta P12, mayo 2017).

Me parece realmente increíble que en pleno siglo xxi sigan ocurriendo estas barbaridades, ya que al fin y al cabo se supone que vivimos en un país en donde la igualdad se ha ido consiguiendo con la lucha, sobre todo de las mujeres [...]. Pienso, que todavía queda un largo camino, ya que al fin y al cabo seguimos en una sociedad patriarcal donde los hombres siguen por encima de las mujeres en muchos aspectos y en donde los jóvenes crecen con este concepto (Respuesta P24, mayo 2017).

Las emociones que les produjo la situación dieron lugar a siete códigos, unos con sentido positivo y otros negativos. Entre las emociones negativas señalaron ira; tristeza y rabia; frustración, impotencia y enfado; y preocupación e inquietud. Por otro lado, las emociones positivas eran la empatía; fuerza y coraje; y responsabilidad. Muchas de las respuestas contenían tanto emociones positivas como negativas, muestra que se evidencia en los siguientes comentarios:

Desilusión y pérdida de esperanza ya que me resulta inconcebible que esto siga sucediendo; pero, por otro lado, me despierta fuerza y coraje para luchar por un cambio social en el que hechos como el anteriormente mencionado no se vuelvan a producir (Respuesta P4, mayo 2017).

[...] un cúmulo de emociones y sentimientos negativos como son la preocupación, indignación, rabia y tristeza, empujados por una necesidad de cambio y de progreso que sería potencialmente positiva (Respuesta P22, mayo 2017).

Me produce emociones como la tristeza, el rechazo a una sociedad tan desigual, frustración por el querer cambiar las cosas, fuerza para poder seguir luchando con las desigualdades y empatía (Respuesta P24, mayo 2017).

Por otro lado, con relación a las competencias profesionales necesarias para intervenir en el caso, señalaron la necesidad de contar con conocimientos teóricos sólidos sobre la violencia de género y familiar y sobre el sistema de protección; las habilidades profesionales adecuadas, tales como la escucha activa, la empatía, el manejo adecuado del sistema de recursos, etc. Por último, indicaron la necesidad de mantener una actitud de defensa de los derechos de las víctimas, del cambio social y de la concienciación frente a la violencia. Algunas respuestas indicaron que era necesario tener una actitud basada en la perspectiva de género, como se plasma a continuación:

[...] creo que para trabajar con este colectivo de forma más específica necesito adquirir más y nuevos conocimientos, que me permitan conocer más acerca de este problema, con la finalidad de orientarlas [a las mujeres] en el proceso y ofrecerles la ayuda y el apoyo que requieren. Además, considero que necesitaría mejorar mis habilidades de comunicación y escucha activa, así como de regulación de mis emociones y asertividad [.] (Respuesta P36, mayo 2017).

Por último, a la pregunta sobre los potenciales dilemas éticos, muchos afirmaron que se les presentaría uno cuando una mujer no quisiera denunciar las agresiones y/o quisiera reanudar la convivencia con su maltratador. También podrían tener dilemas éticos si hay menores involucrados y deben tomar decisiones para protegerlos. Por otro lado, algunas respuestas se referían al trabajo con maltratadores, afirmando que les sería muy difícil ser objetivos y darles un trato adecuado.

El principal dilema que creo que se me podría plantear sería cómo respetar y entender que una mujer víctima de violencia de género pueda decidir volver a convivir o mantener una relación sentimental con el agresor y cómo, yo, como profesional, deba comprender que se trata de la libertad de elección de cada persona (Respuesta P38, mayo 2017).

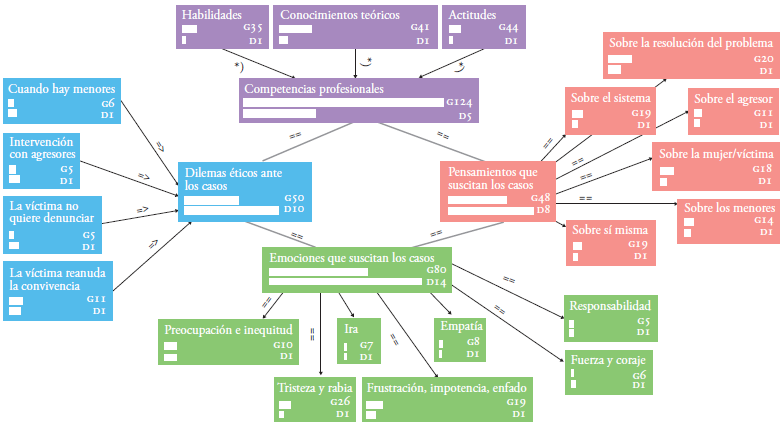

En la figura 1, se representa un mapa de redes con la interrelación de las respuestas, la frecuencia y densidad de cada una. Se puede observar que hay una interrelación entre los pensamientos, las emociones, las competencias y los dilemas éticos. La frecuencia más alta es para las competencias -demostrar conocimientos, habilidades y actitudes-, en segundo lugar, las emociones -positivas y negativas-, le siguen los dilemas éticos -víctimas y agresores- y, por último, los pensamientos -sobre sí misma, sobre las mujeres y sus hijos, así como sobre los agresores y el sistema-.

Repercusiones y exigencias derivadas del trabajo con las mujeres y las herramientas para afrontar sus consecuencias negativas

Las participantes reflexionaron sobre la probabilidad de que el trabajo genere repercusiones personales en los y las profesionales. La mayoría contestó que sí podría haber repercusiones personales, pero que podían ser tanto positivas como negativas. De manera especial ponían como ejemplo las situaciones en las que se ha trabajado intensamente con una mujer y, de pronto, ella decide reanudar la convivencia con el agresor. También señalaron los riesgos de ser acosadas por el agresor o, incluso, ser agredidas por el hecho de haber ayudado a su pareja. En este sentido, una estudiante afirma sobre las repercusiones:

Está claro que sí puede repercutir porque, por desgracia, son problemas cotidianos que le podrían pasar a cualquier mujer. Es inevitable pensar que podrías ser tú la próxima y te gustaría que alguien estuviera dispuesto a ayudarte. También estas situaciones pueden hacerte más fuerte, así como hace que creas en tu profesión, porque gracias a muchos trabajadores/as sociales y otros profesionales ha habido mujeres que han salido de la situación de violencia de género (Respuesta P50, mayo 2017).

A la cuestión sobre la ayuda que pueden necesitar las y los profesionales en este campo de actuación, algunas respuestas se referían a la ayuda desde el punto de vista estrictamente profesional, es decir, lo que necesitan para facilitar una ayuda eficaz a las mujeres, tales como recursos suficientes y adecuados, conocimientos teóricos y legislativos, equipo de intervención multidisciplinar y apoyo del equipo de trabajo. En cambio, otras respuestas estuvieron centradas en la ayuda integral, es decir, tanto lo que necesitan en el ámbito profesional como personal. La ayuda psicológica tuvo mayor frecuencia, tanto para las profesionales como para las mujeres.

Necesitan ayuda psicológica para crear herramientas para no vincularse emocionalmente, o no quemarse profesionalmente, porque son situaciones muy duras; también requieren periodos de descanso vacacional. Y, por otra parte, creo que necesitan protección porque pueden llegar a ser víctimas también de los agresores, ya que ellos pueden considerar que se están entrometiendo en su vida privada y en lo que supuestamente es "de ellos" (Respuesta P22, mayo 2017).

[...] las profesionales que trabajan con las mujeres supervivientes de violencia por razón de género deben tener un espacio de reflexión y desahogo, así como de autocuidado, empoderamiento y liderazgo para que puedan seguir sobrellevando casos de complicada resolución [...] (Respuesta P39, mayo 2017).

Por último, se preguntó de manera específica sobre la supervisión, con el fin de detectar si las participantes consideraban que esta podría ser de ayuda para trabajar con las mujeres víctimas de violencia. Las respuestas debían estar organizadas en tres apartados: si consideran que la supervisión era necesaria; si era así, cuál debía ser su contenido; y, por último, cuáles serían las características que debe reunir la persona que supervise en este ámbito. La mayoría contestó de manera afirmativa dando diversas explicaciones. En este sentido, señalaban que debía ser una persona con formación y experiencia en violencia de género y con cualidades adecuadas para la comunicación interpersonal y grupal.

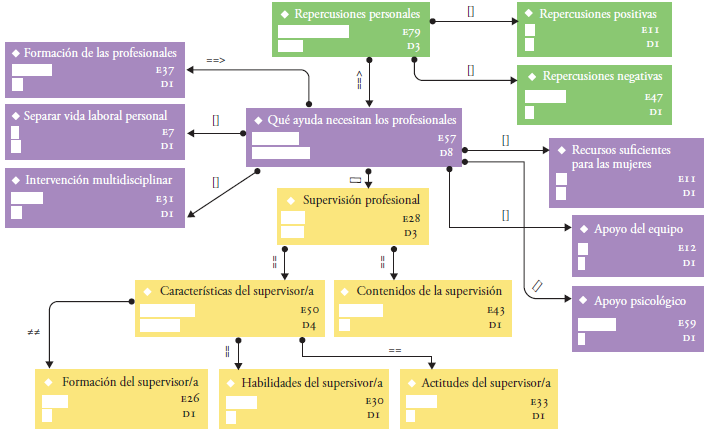

No obstante, algunas respuestas no enfocaron la supervisión de manera directa sobre las profesionales, sino que se desviaron hacia una supervisión de las personas atendidas, ya fueran víctimas o agresores, a modo de monitorización y control de los efectos de la intervención con dichas personas. En la figura 2, la supervisión también es un medio de ayuda y en la red se destaca de manera separada debido a que se plantearon las características que deben reunir para que sea eficaz. También se representa la interacción entre las repercusiones personales -positivas y negativas- y la ayuda para el afrontamiento de las dificultades -apoyo psicológico, formación, intervención interdisciplinar, separación de la vida personal de la laboral, apoyo del equipo y recursos suficientes para las mujeres-. En este sentido las repercusiones negativas tienen una frecuencia mucho más alta (47) que las positivas (11). Paralelamente, se observa una frecuencia alta en la necesidad de apoyo psicológico (59), de formación continua (37), así como de llevar a cabo la intervención de modo interdisciplinar (31).

Discusión y conclusiones

Este estudio tenía como objetivo analizar las expectativas de un grupo de estudiantes de Trabajo Social sobre lo que puede ser su desempeño profesional con mujeres que sufren violencia de una pareja íntima o en el ámbito familiar. Los resultados revelaron que estas situaciones generan en los y las estudiantes una serie de pensamientos y emociones. Por un lado, creen que necesitarán competencias específicas para ayudar a las mujeres a conseguir el empoderamiento y abandonar este tipo de relaciones. Por otro lado, se les plantearán diversos dilemas éticos cuando se enfrenten a situaciones donde hay menores involucrados y deban poner en marcha mecanismos protectores, igualmente cuando las mujeres se exponen a una revictimización que puede amenazar su integridad física, o cuando tengan que tratar con los agresores.

La mayoría de las investigaciones realizadas en el ámbito de estudiantes de Trabajo Social se ha centrado en las creencias sobre la violencia (Black et al. 2010; Collins y Dressler 2008; Haj-Yahia y Chiung-Tao Shen 2015), pero pocos lo han hecho sobre las expectativas de trabajo directo con las víctimas y/o agresores (Rueda et al. 2016). El hecho de que este estudio tuviera una orientación estrechamente relacionada con la práctica, y que los participantes realizaran un aprendizaje teórico-práctico previo, puede estar en la base de que algunas respuestas difieran de lo que encontramos en otros estudios. Así, la información de los participantes parece revelar poca tolerancia a la frustración cuando no ven, a corto plazo, los resultados positivos de su trabajo con las mujeres porque estas toman sus propias decisiones, aun cuando se expongan a la revictimización al ponerse en peligro ante sus agresores.

Ocurre lo mismo con el miedo y la incertidumbre de lo que será su vida profesional, lo cual les induce a vislumbrar una serie de consecuencias negativas en el ámbito personal y familiar (Cacciatore et al. 2015). Esto coincide con los estudios que han tomado como muestra a profesionales que informan de las consecuencias negativas de su trabajo (Morton y Hohman 2016), por lo cual las expectativas de este grupo de estudiantes están en sintonía con los resultados de dichos estudios.

Este estudio reveló que el ámbito de la violencia interpersonal es un trabajo con una alta exigencia, que puede repercutir negativamente en la vida personal y familiar de las y los profesionales. Así, las y los estudiantes manifestaron que, si bien representa un reto que les puede hacer crecer profesional y personalmente, también tiene repercusiones negativas y de mucho estrés, razón por la que necesitan ayuda. En este sentido, hicieron propuestas para el afrontamiento de las repercusiones negativas que les pueda afectar a su salud personal y familiar, pues creen que deben emplear estrategias de autocuidado y de conciliación de la vida laboral y personal, pero también necesitan tanto la formación permanente, el apoyo psicológico y del propio equipo como la intervención y coordinación interdisciplinar. También, destacaron el uso apropiado de la supervisión como herramienta de ayuda para el crecimiento profesional y personal, como garantía de una buena praxis profesional. Al mismo tiempo, señalaron que la supervisión profesional puede ser una herramienta apropiada si reúne determinados requisitos como la formación sobre violencia, habilidades y actitudes. Todas estas características coinciden con las obtenidas en el estudio realizado por Zorga (2007) aunque en este se señalaba también la madurez personal y la experiencia profesional de los supervisores.

Es importante destacar que en las respuestas de este grupo de participantes se pudo probar el efecto de haber cursado una asignatura específica sobre el Trabajo Social en el ámbito de la violencia familiar y de género. Cómo esto les había ayudado a adquirir la capacidad de análisis de las situaciones de violencia poniendo el foco en los aspectos sistémicos, políticos, sociales y culturales, más allá de lo meramente individual. Por un lado, enffatizaron en la cultura patriarcal y, por otro, en los déficits del sistema de protección y la falta de políticas de prevención. La conciencia sobre el entramado de la sociedad patriarcal como causa de la violencia que sufren las mujeres es contradicha por algunos resultados obtenidos en otros estudios (Collins y Dressler 2008; Cree y Dean 2015; Haj-Yahia y Chiung-Tao Shen 2015; Mullender 2000).

Los resultados de este estudio se deben tomar con mucha cautela, ya que la investigación tiene un enfoque cualitativo y está basado en una pequeña muestra, por lo cual sería necesario contar con una más amplia que permita hacer inferencias. Sin embargo, consideramos que puede aportar algunas recomendaciones para la educación en el Trabajo Social, la práctica y la investigación, en concreto:

Entrenar a los y las estudiantes para que aprendan que la formación es constante, a lo largo de la vida. Para conseguir este propósito, se debe desactivar la idea de que estudiar el Grado en Trabajo Social tiene carácter finalista, al contrario, solo es la puerta de entrada a un largo camino que se debe recorrer de la mano de la formación continua.

Entrenamiento en técnicas de autocuidado y salud personal.

Entrenamiento en la empatia apropiada para minimizar los efectos negativos derivados de la fatiga de compasión y burnout.

Aprender a integrar la teoría en la práctica, especialmente en organizaciones que están incluidas en el currículo formativo.

Poner mayor énfasis en el aprendizaje significativo, en lo referido a las experiencias vividas sobre violencia, tanto en su medio familiar como social y de pareja.

Despertar el interés por la investigación en el ámbito de la violencia familiar y contra las mujeres.

En definitiva, mayor énfasis en la preparación de trabajadores y trabajadoras sociales para la realidad de sus experiencias prácticas, incrementando el contenido de los cursos específicos y las experiencias de campo.