IntroducciónGramsci 2006

El presente trabajo plantea como supuesto central que las instituciones universitarias, y en particular en el ámbito del Trabajo Social, son campos de acción en los cuales se dirimen posiciones contradictorias, disputas por el poder y el saber, orientados a la mantención del orden establecido o a la transformación social. Por ello, las perspectivas teóricas en la base de la formación apuntarían en uno u otro sentido, lo cual no siempre es asumido o reconocido por quienes dirigen dichos espacios académicos. En esta misma línea, en otros trabajos hemos sostenido dos hipótesis de orden secundario, que de igual manera ilustran las discusiones que aquí sostenemos. La primera de ellas plantea que el modelo de sociedad neoliberal ha influenciado una formación disciplinaria de carácter instrumental; la segunda, que dicha orientación contribuye a un debilitamiento de la formación teórica y se ve reforzada por las lógicas institucionales tributarias de la ideología neoliberal en curso (Vivero 2017).

Teniendo como referencia lo anterior, en este trabajo se plantea como objetivo identificar algunas orientaciones teóricas que nutren la formación disciplinaria, en particular lo referido a sus fundamentos y análisis del desarrollo histórico. Esto nos permite evidenciar los marcos conceptuales y enfoques teóricos que podrían diferenciar la formación en una escuela u otra, y cómo esto influye en la definición de un determinado perfil profesional. Para esto, estimamos fundamental una aproximación descriptiva al contexto sociohistórico, en el cual se ha venido desarrollado el proceso de formación. Reconocemos que la intervención profesional, sin perjuicio de que llegue a ser una acción instrumental cotidiana, y con respectivas especificidades, no se despega de lo histórico, más bien es uno de sus niveles constitutivos (Guerra 2014; Lukács 2013; Netto 2012). En este trabajo, nos situamos desde una perspectiva de análisis histórico crítica, por lo cual planteamos la necesidad de generar una ruptura con corrientes conservadoras y neoconservadoras, que han sido hegemónicas desde la instalación de la dictadura militar en Chile. Sin perjuicio de esto, reconocemos otros saberes y perspectivas críticas, que no necesariamente aportan a la matriz histórico-crítica de cuño marxista, pero que pueden contribuir significativamente a replantear un trabajo social que no se limite a una simple acción tecnocrática, instrumental y sin reflexividad.

Lo que hoy podríamos identificar como perspectivas teóricas que nutren la formación disciplinaria no puede desentenderse del desarrollo histórico y político, en especial, en el caso chileno, los procesos desarrollados al alero de la ideología impuesta durante dictadura cívico-militar. En los albores de la década de los ochenta del siglo recién pasado, bajo el amparo del régimen de facto, los intelectuales orgánicos del neoliberalismo sientan las bases de un modelo económico, social y político (un sistema global) que genera las condiciones para la hegemonía del bloque histórico dominante en el poder en Chile a fines de los años setenta (Gramsci 2006, 2012). En tal sentido, los economistas neoliberales formados en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, conocidos en Chile como los "Chicago Boys", no solo asumen un compromiso de instalar los lineamientos estructurales del proyecto económico contrarrevolucionario, sino que se transforman en los profetas de la ideología neoliberal. En palabras de Toussaint,

Friedman estaba claramente embarcado en un proyecto político y se colocó del lado reaccionario. [...] llegó a ser asesor económico de Pinochet, apoyando la represión y aconsejando la toma de medidas antisociales extremas. (2012, 45)

Dicho proyecto ideológico, entre otras cuestiones, implica la privatización de las empresas públicas, la protección a los actores financieros, la disminución del gasto público y la reducción de los mecanismos de protección social (Borón 2000; Brown 2015; French-Davis 2001; Moulian 1997, 2009; Garretón 2000, 2003; Gaudichaud 2015; Toussaint 2012). En el caso chileno, y a juicio de los precitados autores, la concepción neoliberal tiene su expresión material y simbólica en los más diversos campos de la sociedad.

A modo de ejemplo, en el campo de la educación, se manifiesta a partir del proceso de desmantelamiento de la educación pública, tanto escolar como universitaria, al transformarla en un bien de consumo. Como cantos de sirenas, el discurso neoliberal preconiza que la educación se encuentra al alcance de toda la ciudadanía, pues no solo tienen acceso a los procesos de escolarización básicos y medios, sino que también a estudios de educación superior, universitaria o de nivel técnica, pudiendo optar por distintas alternativas que ofrece el sistema de educación superior en Chile. Sin embargo, lo que no se explicita al comunicar o explicar este fenómeno de expansión en el acceso a la educación superior en Chile es que la base de dicho acceso ha estado mediada por el diseño de políticas públicas educativas de carácter contributivo, es decir, las familias chilenas han estado cofinanciando significativamente estos servicios educativos y, en consecuencia, la expansión global de la matrícula universitaria actual se correlaciona con el poder adquisitivo de las familias, o en su defecto o subsidiariamente sobre la base del endeudamiento privado de las economías domésticas con el sistema financiero o bancario, a través de múltiples instrumentos crediticios diseñados para ello. Por ello es que el campo de la educación ha sido un espacio de disputa entre las elites políticas, económicas y empresariales, que defienden sus privilegios, y los sectores subalternos que postulan la educación como un derecho social garantizado por el Estado.

En este contexto de análisis, es necesario destacar que en las últimas dos décadas, diversos actores educativos han protagonizado luchas y resistencias frente a los efectos económicos y sociales de este modelo educativo neoliberal, muy especialmente por estudiantes secundarios y universitarios desde lo que fue la llamada "revolución pingüina" en el año 2006 y los posteriores periodos de lucha social que se han venido manifestando recurrentemente desde el año 2011. El conjunto de estas luchas ha permitido agenciar algunos importantes avances, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Jeria (2014-2018) con la promulgación de la Ley 20.890 o llamada "Ley de Gratuidad de la Educación Superior". Esta ley beneficia a los estudiantes que se postulen a las treinta universidades que están adscritas al sistema oficial de ingreso vía Prueba de Selección Universitaria (PSU) a las universidades o Centros de Formación Técnica (CFT) y que cumplan con los requisitos legales1, para obtener el beneficio de no pagar el valor de matrícula ni arancel durante toda la carrera.

Sin perjuicio de estos avances, que se traducen en el acceso gratuito a la educación de ciertos sectores de la clase subalterna, esto no implica un cambio en el modo de producción y las relaciones sociales y el modo de vida neoliberal. En consecuencia, sigue existiendo un sistema de segmentación y segregación social, pues el ingreso a ciertos niveles de formación o instituciones de educación (desde el nivel preescolar en adelante) dependerá de la condición económica y de las redes sociales que se tengan. Por lo tanto, el acceso a la educación superior por sí misma no garantiza mejores condiciones de vida o ascenso social, ya que esta seguirá dependiendo significativamente de la adscripción a un segmento social, cultural y económico.

Así entonces, la expansión de la oferta de nuevas y diversas instituciones de educación permite, por un lado, la capitalización de la educación de los grupos económicos dominantes, y, por otro lado, tener un campo importante de influencia y reproducción cultural del modo de vida cotidiana en un contexto neoliberal. Todo esto ha estado sustentado y legitimado en una estructura jurídico-institucional surgida durante el régimen dictatorial y que hasta hoy mantiene sus bases en la Constitución Política de Chile (a pesar de sus modificaciones posteriores).

Esto ha permitido el lucro en la educación, y además lo justifica como un derecho al emprendimiento. Ejemplo de esto son algunos cuerpos legales como el Decreto con Fuerza de Ley N.° 1 de 1980, que en su Artículo 5° garantiza la libertad académica de las universidades, descrito de la siguiente forma:

La libertad académica incluye la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, y la de buscar y enseñar la verdad conforme con los cánones de la razón y los métodos de la ciencia. (Ministerio de Educación de Chile , DFL N.° 1, 1980)

La autonomía y la libertad académica no autoriza a las universidades para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico ni para permitir actividades orientadas a propagar, directa o indirectamente, tendencia político partidista alguna. (Ministerio de Educación de Chile, DFL N° 1, 1980)

En esta línea, el Trabajo Social es un campo disciplinario, que por esencia abre un debate y análisis respecto de las condiciones que generan las desigualdades e injusticias sociales; por lo tanto, esto resulta ser, a lo menos, incómodo para los intereses de las elites, más aún en un contexto de control absoluto, como lo fue la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, amparado en lo establecido en los Artículos 12 y 13 del DFL N.° 1 de 19802, se determina que la profesión puede ser impartida en cualquier institución de educación superior y no exclusivamente en una universidad (esto sumado al cierre temporal de gran parte de las escuelas en los primeros años de la dictadura). Por lo tanto, esto fue un factor determinante en la significativa explosión de oferta académica en instituciones de educación superior no universitarias (institutos profesionales), como también en universidades privadas luego de las reformas estructurales de principios de la década del ochenta.

Lo referido a la exclusividad universitaria, y sus consecuencias tanto en la oferta académica como en el nivel de exigencia en la formación, se verá parcialmente resuelto con la Ley N.° 20.054 de 2005, que modifica la Ley N.° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del Trabajo Social. Al respecto, Castillo y Rodríguez (2016) sostienen que a pesar de que la ley faculta solo a las universidades para entregar grados académicos en un grupo acotado de dieciocho profesiones, entre las cuales se encuentra Trabajo Social, en la práctica la utilidad de este mecanismo de exclusividad de las universidades ha quedado relativizada por medio de la implementación de un conjunto de estrategias de cooperación e integración vertical entre instituciones de educación superior (institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades) pertenecientes a un mismo controlador o holding educativo que concentra una significativa matrícula, lo cual les permite articular los distintos niveles de educación superior como un continuo por el cual transita un contingente no despreciable de su propia demanda cautiva (Castillo y Rodríguez 2016, 41).

Por otra parte, si bien la oferta de programas de Trabajo Social ha disminuido con relación a lo observado hace dos años atrás, aún existe una sobreoferta y diversidad de programas de estudio. Al respecto, para el año 2018, hubo un total de 154 programas de Trabajo Social, Servicio Social o Licenciatura en Trabajo Social. De estos, 130 se ofrecían en modalidad diurna o vespertina. Se constató la existencia de 24 programas de continuidad de estudio vespertino y otros en modalidad a distancia (todos en instituciones privadas). Del total de la oferta, las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que dictan Trabajo Social representarían alrededor de un 12,3 %. De estas, las instituciones estatales representan un 8,4 %, y las privadas del CRUCH un 3,9 %. En términos estructurales, se ha dado una masificación real y acelerada de certificaciones profesionales y académicas en Chile, lo cual se generó a partir de la estructuración de un modelo de mercado educacional desregulado, de baja calidad y a expensas del endeudamiento de miles de jóvenes y sus familias.

Desde una perspectiva más global, Castillo y Rodríguez (2016) han sostenido que el fenómeno de masificación de la educación terciaria en Chile, junto con un déficit de calidad en la labor formativa, trae aparejado un problema de pertinencia y eventual sobre stock profesional, específicamente en el ámbito del Trabajo Social. Complementariamente, los autores sostienen lo siguiente:

El explosivo aumento en el número de titulados que egresan de la educación superior generaría un sobrestock de profesionales que presionaría el mercado del trabajo con efectos de los salarios, precarización del empleo, reducción de las tasas de empleabilidad y aumento de la subutilización del capital humano. (Castillo y Rodríguez 2016, 40)

Entendemos que esto no solo representa una distribución cualquiera, sino que, en el proceso de formación, se materializa en una lectura particular de la realidad social y política y, por lo mismo, las formas en que pueden ser confrontadas las condiciones de desigualdad e injusticia.

Dicha expansión de las carreras de Trabajo Social tiene sus repercusiones en el nivel de formación, lo que genera una asimetría entre unas y otras instituciones, y, en consecuencia, un retroceso respecto de todas las discusiones disciplinarias y cambios generados durante la década del sesenta y mediados de los setenta del siglo veinte en lo que fue el proceso de reconceptualización. Por ello es por lo que estimamos que, la restitución del rango universitario con la Ley 20.054 del año 2005, que modificó la Orgánica Constitucional de Enseñanza, no implica una regulación de la oferta académica, ni necesariamente se traduce en una estandarización tendiente hacia mayores niveles de calidad de la formación. Por lo anterior, coincidimos con Guerra (2015), en cuanto a que las transformaciones macrosociales producen alteraciones en las demandas profesionales y, por lo mismo, se traducen en una "redefinición de los objetos de intervención, atribuyen nuevas funciones a la profesión y nuevos criterios para la adquisición de nuevas legitimidades" (Guerra 2015, 84). Pero esto no solo implica que las transformaciones del modo de producción capitalista traigan consigo nuevas y complejas demandas, sino que en el campo de las disciplinas permiten explicar estas transformaciones, bajo ciertas categorías teórico-ideológicas. Es decir, permiten la reproducción de la cultura, permeabilizando los valores, los intereses, la forma de pensar y de hablar de las elites, lo cual está canalizado desde las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en calidad de estructuras que permiten la dirección y control de la clase dirigente.

La educación como bien de consumo en un contexto neoliberal

Durante el siglo veinte sin duda hay diferentes procesos histórico-políticos, especialmente en Latinoamérica, que repercuten significativamente en el devenir de la sociedad y en particular de las clases subalternas. En el caso de Chile, en la segunda mitad del siglo pasado, se dan dos fenómenos que son las antípodas el uno del otro: el gobierno de la Unidad Popular y la dictadura militar-civil. El segundo generó consecuencias en la sociedad chilena, tan profundas que hasta hoy son determinantes en el modo de pensar y vivir y, por supuesto, en las condiciones estructurales de la sociedad. Desde la instalación del régimen defacto en el año 1973, las conquistas logradas por las clases trabajadoras, a lo largo del siglo XX, se verán fuertemente limitadas. La seguridad social se verá dramáticamente afectada con las reformas implementadas a partir del año 1980, lo que implica que el sistema de pensiones se cambia de uno basado en el principio solidario de reparto, por uno de capitalización individual. Irrumpen en este nuevo escenario las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son la expresión material de la lógica fundamentalista del individualismo neoliberal (Molina 2016).

Sin un parlamento en el cual se puedan debatir y confrontar diferentes proyectos, sin posibilidades de oposición política y con el régimen del terror que operaba en este periodo, en los inicios de la década del ochenta del siglo pasado se implementó una contrarreforma conservadora y capitalista, que beneficiará a la burguesía empresarial y al capital financiero nacional y transnacional. Los derechos sociales ganados por la clase trabajadora, en más de un siglo de luchas, se verán afectados por las nuevas políticas económicas que impone la dictadura de la mano de sus intelectuales orgánicos, los "Chicago Boys". Así, entonces, todo lo que pueda generar riqueza (para unos pocos), será privatizado (salud, vivienda, seguridad social, recursos naturales, empresas públicas y, por cierto, la educación).

La educación, inicia un proceso de privatización en el año 1980, lo que, sumado al proceso de municipalización, generará una segmentación social como nunca antes vista. Así, entonces, los ricos quedarán en un lado y los pobres en otro. Parafraseando el baile de los que sobran, del grupo musical chileno Los Prisioneros, aquellos jóvenes que estudian en los colegios numerados o establecimientos educativos públicos de baja calidad estarán condenados(as) a patear piedras. Se entenderá, por lo tanto, que la educación, además de ser un instrumento de segregación social, es entendida como un bien de consumo, y, en consecuencia, el que puede pagar una mejor educación tendrá más posibilidad de ingresar a ella y de este modo asegurarse su futuro y trayectoria social y laboral una vez egresados de la educación superior.

En este contexto histórico, político y económico, la dictadura militar y civil marca un profundo quiebre en el desarrollo de la disciplina del Trabajo Social en Chile, que, en términos materiales, se expresó directamente con la intervención militar de los centros de formación universitario a través de la figura administrativa con poder real de los Rectores Delegados, lo que entre otras cosas tuvo consecuencias humanas dramáticas en las desapariciones y muertes de profesionales y estudiantes de Trabajo Social en todo el país (Alayón 2005; Hernández y Ruz 2005; Moulian 1997; Sáez 2012). Además, en términos subjetivos, esto se ha traducido en la continuidad histórica de una hegemonía de concepciones conservadoras y neoliberales, que entienden la disciplina más bien como una tecnología social, deshistorizada y apolítica. Si bien, con el retorno a la democracia en el año 1990 se realizaron cambios importantes, en particular, en el campo de la educación superior, estos siempre se dieron dentro de los márgenes definidos por la ideología neoliberal que concibió a la educación como un bien de consumo.

Si bien, la dictadura termina en formalmente el 11 de marzo de 1990, su proyecto ideológico nunca fue derrotado. Por el contrario, este ha continuado con mucho vigor en todo lo que va del periodo posdictadura (Garretón 2000, 2003; Gómez 2006; Moulian 1997; Vidal 2009; Vivero 2016, 2017). En el campo netamente disciplinario, la eliminación del Trabajo Social del listado de carreras de pregrado que podían ser impartidas exclusivamente por universidades, contemplado en la Ley N.° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, como los Decretos Ley N.° 2.757 de 1979 y N.° 3.163 de 1980, que definieron nuevos estándares con relación a la conformación de los colegios profesionales, es un elemento a tener en consideración para comprender lo que hoy requiere debatir la disciplina. Por otra 249 parte, la creación de institutos profesionales y universidades privadas no solo implica una expansión de la oferta académica, sino que significó el cambio desde un modelo docente a uno competitivo y privatizado, es decir, el pleno del mercado (Aspeé 2014; Atria 2013, 2014).

A la fecha, la carrera de Trabajo Social no solo es impartida por universidades estatales, sino que también existe un importante número de otras instituciones de educación superior privadas que la han incorporado en su oferta académica como son los institutos profesionales. Al respecto, y de acuerdo con datos del Ministerio de Educación, hay un total de 42 instituciones de educación superior que imparten Trabajo Social o Servicio Social, de las cuales, algunas tienen más de diez sedes en que imparten esta carrera. No hay indicios de que esto sea regulado, salvo por la mano invisible del mercado.

Ya nos acercamos al medio siglo de la promulgación de esas leyes, y pronto se cumplen treinta años de la recuperación de la democracia en Chile, pero las condiciones materiales de la educación, así como sus fundamentos ideológicos, parecen no haber cambiado lo suficiente. La educación no ha dejado de considerarse un bien de consumo, tal como en el año 2011 lo afirmaba el presidente Sebastián Piñera Echeñique, en la inauguración de la sede de San Joaquín del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica DUOC (Departamento Universitario Obrero Campesino)3, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica. En aquel momento sostuvo que "requerimos, sin duda, en esta sociedad moderna, una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo" (El Mostrador). De tal forma, parafraseando a Moulian (1997), el Chile actual sigue siendo la sociedad forjada en la violenta historia del régimen del terror, sigue siendo el neoliberalismo el paradigma que dicta las formas de organización de la vida social, cultural y económica. En consecuencia, el campo del Trabajo Social no ha estado ajeno a los efectos de la lógica mercantil en la educación, la cual se entiende como un bien de consumo.

Al respecto, aún cuando nunca ha existido una visión monolítica sobre la profesión de Trabajo Social en Chile ni en América Latina,

Creemos que se ha tendido a generalizar y a naturalizar, durante los últimos años y en forma progresiva para el caso chileno, un cierto tipo de formación que tiende a imponerse como hegemónico y que enfatiza un perfil profesional funcional al mercado por sobre la actitud vigilante y crítica frente a las consecuencias del actual modelo de desarrollo en la vida cotidiana de las personas [...]. El predominio de esta concepción de Trabajo Social. Por otro lado, se apoya en la matriz neoliberal que opera en el campo del pensamiento y que produce una naturalización de la cuestión social, como consignan múltiples estudios. (Rodríguez, 2014)

Considerando lo anterior, queda clara la importancia de analizar críticamente los procesos formativos a nivel de pregrado en Trabajo Social, pues ello permite reposicionar a nivel teórico, político y ético el clivaje público-colectivo de "lo social". Complementariamente, y como señala Iamamoto (2003) y Rodríguez (2014), un análisis de estas características permitiría tanto a los académicos como a los estudiantes de Trabajo Social acceder a herramientas para la aprehensión de la lógica de construcción de las explicaciones de la vida social en un contexto neoliberal, como precondición para una comprensión compleja, crítica y transformadora de sus respectivas prácticas profesionales.

Formación de pregrado en Trabajo Social: orientaciones teóricas

El contexto histórico-político y sus efectos en el campo de la educación, y en particular en la formación en Trabajo Social, nos entregan elementos contextualizadores para el análisis de los diferentes datos que se exponen en el presente apartado. En consideración a esto, el escenario en el campo de la educación en Trabajo Social no es sino una expresión material e histórica, que tiene sus puntos neurálgicos en el modelo de sociedad que se instaura desde la instalación de la dictadura cívica militar en Chile a partir del ii de septiembre de 1973. Así, entonces, las principales orientaciones teóricas que iluminan el proceso de formación disciplinaria y, por lo tanto, las acciones de intervención profesional están en gran media determinadas por el orden político-económico, hegemonizado por la razón neoliberal (Boron 2000; Brown 2015).

Al revisar los datos que nos permiten conocer el panorama actual con relación a la estructuración de la oferta de programas de Trabajo Social en Chile, los datos obtenidos del Ministerio de Educación de Chile dan cuenta de que en el año 2018 hay 61 universidades a nivel nacional, donde 17 son estatales, 9 son privadas con aporte del Estado y 35 son privadas. En el caso particular de la región de la Araucanía, que al año 2015 presentaba el nivel más alto de pobreza en el país, con un 23,6 % cuenta con 9 universidades, representando un 15% a nivel nacional (Ministerio de Desarrollo Social y Familia 2016). De estas 9, dos son públicas (Universidad de la Frontera en Temuco y Universidad Nacional Arturo Prat en Victoria), otra privada con aporte fiscal (Universidad Católica de Temuco, perteneciente al CRUCH) y el resto corresponde a instituciones privadas. Lo que se evidencia es que el mayor número de universidades se concentra en el sistema privado, en donde se estima que cerca del 70 % de su financiamiento es asumido por las familias (Ruiz 2008).

Por su parte, CRUCH está conformado por un total de 27 universidades (a lo que habría que sumar la incorporación de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, ambas privadas). Del total de estas universidades, en 18 de ellas se imparte la carrera de Trabajo Social. De este grupo de instituciones, nuestra unidad de observación, identificamos los principales conceptos o constructos estructurantes que caracterizan los perfiles de egreso de cada casa de estudios analizados en el marco de esta investigación. Luego, se revisan y analizan los programas relacionados con los antecedentes históricos y los fundamentos teóricos, conceptuales, metodológicos o epistémicos que dan origen a un discurso especializado en el campo del Trabajo Social y que retroalimentan la formación de pregrado a estudiantes de primer año en cada una de las diversas instituciones analizadas. Con esto buscamos detectar si existen elementos estructurantes que puedan dar cuenta de en qué medida los principios, conceptos y saberes disciplinarios, actualmente en uso en la formación profesional en Trabajo Social, convergen o divergen de ciertos constructos o saberes especializados que fundamentan el modelo económico, político, social o cultural de sociedad neoliberal, y que están presentes en los perfiles de formación profesional en Trabajo Social, y en consecuencia, en sus programas o mallas de estudio analizadas en el marco de esta investigación.

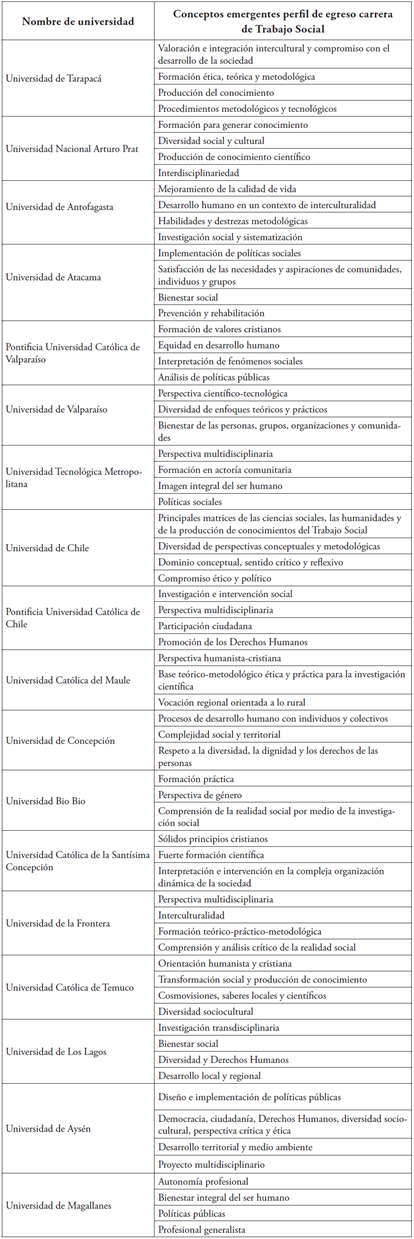

En la tabla 1, se describen algunos de los conceptos claves que se distinguen en el perfil de egreso de las carreras de Trabajo Social analizadas y que se imparten en las universidades que conforman el CRUCH y que para efectos de presentación las hemos ordenado de norte a sur del país.

Tabla 1 Resumen de conceptos emergentes en los perfiles de egreso de las carreras de Trabajo Social.

Fuente: elaboración propia 2018.

Como se puede observar, en el análisis de los perfiles de egreso, algunas instituciones aún fundamentan sus procesos de formación a partir de la separación entre dimensiones individuo, grupo y comunidad, lo que da cuenta de que la parcelación de la realidad en diversos niveles de intervención profesional para enfrentar la acción profesional es una constante en las mallas curriculares analizadas. A partir de estos niveles claramente diferenciados se determinan ciertas estrategias metodológicas y didácticas, que aún están presentes en algunas propuestas académicas de las escuelas de Trabajo Social de las Universidades del CRUCH. Lo mismo se observa con relación a las diferencias entre lo que sería una mirada interdisciplinaria y aquellos perfiles que lo plantean como enfoques multidisciplinarios.

Asimismo, otro aspecto que se puede apreciar en los programas de estudio y perfil de egreso es el interés por abordar, en términos teóricos, discusiones referidas a la cuestión del desarrollo y el bienestar social. Al respecto, Vidal (2019) plantea que resulta necesario visibilizar la relación entre ideología, modelos de desarrollo y políticas públicas-sociales y profundizar su análisis desde una perspectiva transdisciplinaria del Trabajo Social. Si bien tales discusiones han sido históricamente abordadas por el Trabajo Social, lo que hoy nos parece fundamental problematizar debe estar enfocado a explicitar las formas en las que este modelo de desarrollo ha generado y reproducido una desigualdad estructural y por lo tanto menos bienestar de la sociedad (Brown 2015; Gaudichaud 2015; Toussaint 2012).

En consideración a lo anterior, la concepción de desarrollo y bienestar social, como se evidencia en la revisión de los programas de estudio, parece como materia de gran interés para la disciplina, que hoy requiere un análisis político, económico y ético. También aparece una importante referencia a categorías teórico-conceptuales, referidas a género, desarrollo territorial, desarrollo humano, diversidad social y cultural. Esto último, y más específicamente lo intercultural, es una discusión que se instala de manera explícita en los diseños curriculares en las cinco universidades analizadas.

El despertar de la sociedad chilena, graficado en el estallido social de octubre del 2019 (y las protestas que se prolongaron por más cuatro meses), hacen necesario que en el proceso de formación disciplinaria se refuerce la discusión política-económica que posibilite repensar un nuevo modelo de desarrollo para Chile. Las dimensiones éticas de lo que implica la idea de bienestar humano, que están explícitas tanto en los programas de estudio como en los perfiles de egreso de Trabajo Social, requieren de un profundo debate en la disciplina, lo cual debe sostenerse desde un nuevo ethos, como antítesis al proyecto de sociedad neoliberal. Por cierto, un país en el que el agua, un bien indiscutiblemente esencial para la preservación de la vida, está privatizado no puede seguir siendo un modelo a imitar, bajo ningún punto de vista, y esto ha sido refrendado por las multitudinarias manifestaciones que se han desarrollado en Chile. El modelo de desarrollo que se impuso en la dictadura está absolutamente deslegitimado, y en consecuencia, no podría pensarse en un modelo de bienestar de la sociedad, bajo este tipo de racionalidad.

Por otro lado, a partir de la revisión de los insumos generados de los programas de estudios y perfil de egreso, nos resulta interesante realizar un análisis, a partir de la distinción entre universidades estatales y privadas con financiamiento fiscal. Esto nos permite interpretar cuánta semejanza o diferencia se puede constatar en los conceptos teóricos fundamentales que aparecen en los perfiles de egreso, definidos para el proceso de formación en Trabajo Social en cada grupo de universidades.

En la tabla 2 que se presenta a continuación, se da cuenta de aquellos conceptos que aparecen con mayor regularidad y es especificidad, en las definiciones de los perfiles académicos de las carreras que se dictan en las Universidades del CRUCH, tanto las estatales como las privadas con aporte fiscal.

Tabla 2 Resumen de conceptos emergentes en universidades estatales y universidades privadas con aporte fiscal.

| Conceptos emergentes universidades estatales | Conceptos emergentes universidades privadas con aporte fiscal |

|---|---|

|

Calidad de vida y bienestar social Desarrollo humano, interculturalidad y diversidad Formación teórica, conceptual y metodológica Investigación y sistematización Ciencia y tecnología Políticas sociales Compromiso ético y político Interdisciplinariedad Democracia, ciudadanía y Derechos Humanos Desarrollo, territorio y medio ambiente Perspectiva de género Análisis crítico |

Valores cristianos Formación humanista cristiana Desarrollo humano Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad Base teórica, metodológica y ética Diversidad, interculturalidad Formación científica Transformación social Producción de conocimientos Cosmovisión y saberes locales |

Fuente: Elaboración propia 2018.

A partir de la información previamente presentada, se puede observar que, en los perfiles de egreso analizados, claramente sobresale el hecho de que, en las universidades católicas, se explicita la formación cristiana y humanista, lo cual no aparece en la descripción de las universidades no confesionales. Asimismo, en las universidades confesionales no aparece mencionada la perspectiva de género, como un marco de análisis del contexto sociohistórico actual, lo cual sí aparece en algunas universidades estatales. Otro detalle que llama la atención es que, en algunas universidades privadas, se menciona que la formación debe estar orientada no solo a la acción-intervención profesional, sino que, además, se orienta a la producción de conocimiento, lo cual es interesante, pues potencia la idea del Trabajo Social como disciplina y no simplemente como profesión o tecnología social. Esto no es menor, por cuanto el Trabajo Social históricamente ha tenido esta tensión, entre una línea que está centrada en el ámbito de la intervención, y, también, una orientación disciplinaria, donde la articulación teoría-práctica y producción de conocimientos se torna fundamental. Por lo tanto, en el primer caso, se pondría más atención en el fortalecimiento del manejo de metodologías y técnicas, mientras que, en la línea disciplinaria, la formación teórica y metodológica no solo se pensaría en términos de intervención, sino en producción de conocimientos y debate interdisciplinario. Pero esta distinción entre lo técnico y lo disciplinario cruza tanto aquellas universidades estatales como las privadas y confesionales. Esto da cuenta de que es un debate que aún está abierto, e incluso pareciera que en el discurso prevalece la idea disciplinaria, pero en los procesos formativos y en el ejercicio profesional se daría una mayor prevalencia de lo tecnocrático-instrumental (Guerra 2015; Iamamoto 1992, 2003; Montaño 2014).

Los perfiles de egreso exponen una variedad de conceptos que determinan hacia dónde se orientará el(la) profesional, pero, asimismo, entrega pocas definiciones de las perspectivas teóricas por las cuales han optado para nutrir los contenidos de cada programa académico. Por ejemplo, solo en algunos casos se menciona que el(la) profesional se desempeñará o desarrollará investigación social o que se considerará como un(a) investigador(a); por otra parte, los conceptos y enfoques más repetitivos son de trabajo multidisciplinario, interculturalidad e integración teórica y práctica. Sin embargo, varía demasiado de una universidad a otra. En las universidades confesionales se destaca ese aspecto de sus futuros profesionales, y solo una se enfoca en los aspectos locales y rurales de acción profesional. Es así como surgen profesionales con formaciones muy diferentes, lo que nos muestra claramente la realidad de los contextos ético-políticos que marcaron la disciplina, denominando esta situación como una mutación cualitativa que diferencia el Servicio Social y el Trabajo Social Crítico (Vivero 2016, 2017).

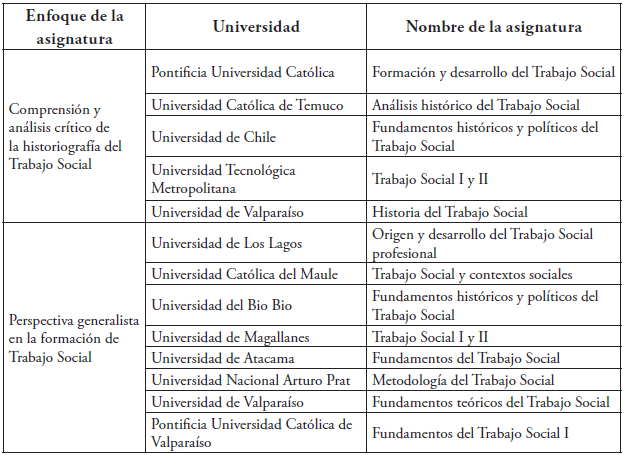

En la misma línea de lo anterior, en la tabla 3, tomamos como unidad de análisis los programas de estudio en los cuales se declaran ciertos enfoques teóricos que orientan los cursos de primer año y que mayoritaria-mente están relacionados con la historia y los fundamentos conceptuales y metodológicos del Trabajo Social contemporáneo. En este sentido, hemos propuesto dos grandes dimensiones de análisis, que nos permiten ubicar los énfasis que ponen algunas de las universidades analizadas. La primera dimensión se orienta al logro de una comprensión y análisis críticos de la historiografía del Trabajo Social. En cambio, la segunda, hace referencia a los aspectos generales del Trabajo Social, lo cual implica abordar una amplia diversidad de tópicos de análisis. Sin embargo, es necesario señalar que ambas dimensiones analíticas no son excluyentes, sino más bien nos permiten distinguir y caracterizar lo que aparece con mayor fuerza en la descripción de los cursos y las referencias bibliográficas recomendadas en las diferentes universidades.

Tabla 3 Enfoques y tópicos dominantes en la formación inicial de pregrado en Trabajo Social.

Fuente: Elaboración propia 2018.

Como se puede observar, en aquellos programas en los que hay un mayor énfasis en la comprensión y análisis crítico de la historiografía del Trabajo Social se puede apreciar que aparece definida de manera explícita la dimensión política en la formación, problematizando los diferentes hechos histórico-sociales que contribuyen más significativamente a estructurar nuestra profesión y no tan solo una descripción particularista y descontextualizada de ellos (Molina 2016; Vivero 2016, 2017). Por otro lado, los programas que se hace énfasis en aspectos generales del desarrollo histórico del Trabajo Social se centran en entregar antecedentes de hechos y personajes históricos, pero de manera lineal, y no queda claro si ello se aborda problematizando y articulando los distintos fenómenos que estructuran de modo complejo "lo social" en Chile y el mundo contemporáneo.

Sin perjuicio de reconocer que en todos los programas de formación académica de pregrado en Trabajo Social se hace una revisión de elementos historiográficos desde una perspectiva crítica, no es menor uno u otro énfasis, por cuanto estas discusiones son la base de la comprensión y deconstrucción de las ideas de sentido común que se tiene de la profesión. En tal sentido, un abordaje crítico y político de desarrollo histórico de la profesión permitiría avanzar en la superación de las nociones conservadoras de un Trabajo Social mesiánico y técnico-instrumental (Guerra 2015; Iamamoto 1992, 2003; Montaño 2014; Molina 2016; Vivero 2016, 2017) introduciendo con ello dinámicas de cambio al interior de la enseñanza universitaria de profesión en Chile.

Por su parte, Rodríguez (2014) sostiene que existen visiones hegemónicas en el campo disciplinario, las cuales

[...] no se construyen solo desde el saber académico, pues están asociadas a una multiplicidad de factores socioculturales, de alguna manera también son tributarias de las distintas formas en que las instituciones de educación superior -a través de sus declaraciones de principios y planes de estudio, entre otras- conciben la profesión en los marcos de la cuestión social. (4)

Por tanto, se entiende que las visiones hegemónicas sobre la profesión, la cuestión social y la vida social contemporánea se configuran a partir de múltiples factores que hacen parte de los procesos de formación inicial en Trabajo Social.

Conclusiones y reflexiones

La sociedad chilena en las últimas cinco décadas ha cursado profundas transformaciones en lo económico, lo político y lo cultural. Estas transformaciones socioestructurales se inician dramáticamente a partir del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y continúan con el despliegue de un proyecto autoritario de refundación modernizadora de la sociedad chilena inspirado en la conjunción de una ideología monetarista y neoliberal en lo económico, el autoritarismo en lo político y el conservadurismo en lo socio-cultural. En el marco de estas transformaciones, en los últimos treinta años se ha configurado un sistema de educación superior guiado por principios de mercado y se han llegado a concebir los servicios educativos como un bien de mercado. A pesar de que la educación superior se ha masificado y se ha ampliado exponencialmente en términos de acceso, cobertura y oferta de programas académicos en todas las disciplinas del conocimiento, ello se ha hecho sobre la base del endeudamiento de las familias y los propios estudiantes, con disminución progresiva de los aportes financieros desde el Estado a las universidades públicas, la disminución significativa de la matrícula de las universidades estatales y el aumento sostenido tanto de las matrículas como de los costos de los programas de formación de pregrado en los planteles privados. Todo ello, en el contexto de un sistema educativo altamente desregulado desde el punto de vista de la planificación del sistema, de la ausencia de conexión entre la oferta de programas formativos y las necesidades de desarrollo económico y social de Chile y la falta de pertinencia y pérdida de relevancia social de las certificaciones universitarias en general, salvo excepciones en algunas disciplinas o áreas de conocimiento con alto prestigio social y retorno monetario. Ello, en todo caso, no hace más que confirmar la existencia de un sistema de educación superior altamente desregulado y estructurado sobre la base de principios de libre mercado.

Específicamente, lo anterior ha tenido un profundo impacto en la formación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales en Chile. En esta área de conocimiento existe una clara sobreoferta de matrículas, un sobre stock de profesionales y dispersión peligrosa de programas de estudio distribuidos en instituciones de educación superior de distinta naturaleza (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) y con disímiles niveles de calidad académica y no todas ellas acreditadas de acuerdo a los actuales estándares de acreditación institucional y de programas académicos de pregrado.

Al realizar el análisis comparativo de los programas de estudios a nivel de la formación de pregrado en Trabajo Social y de los perfiles de egreso definidos por las diferentes instituciones de educación superior, con la finalidad de identificar las perspectivas teóricas y disciplinarias que subyacen a dichas propuestas formativas, se obtuvieron algunos de los siguientes resultados.

En primer lugar, se observan claras diferencias a nivel de las instituciones educativas que tienen un carácter confesional, como por ejemplo las Universidades Católicas, ya sea de Santiago o aquellas ubicadas en las diversas regiones de Chile. En estas últimas, sobresale claramente el hecho de que en estas se explicite la formación cristiana y humanista, lo cual no aparece en la descripción de las universidades no confesionales analizadas. Del mismo modo, en las universidades confesionales no aparecen, entre las perspectivas teóricas de sus respectivos proyectos formativos declarados, enfoques teóricos actualmente vigentes en el campo de las ciencias sociales como por ejemplo la perspectiva de género, entendida como un marco de análisis global del contexto sociohistórico a partir del cual se comprende un conjunto de problemáticas actuales que configuran "lo social" contemporáneo.

En segundo lugar, en los programas y perfiles de egreso analizados emerge transversalmente la distinción conceptual entre individuo, grupo y comunidad como ámbitos de intervención profesional. Ello corresponde a una diferenciación clásica en la formación de trabajadores sociales en Chile y Latinoamérica que tuvo vigencia en las décadas precedentes, pero que ha ido perdiendo relevancia y pertinencia teórica en el contexto de una problematización de "lo social" cada vez más compleja. En consecuencia, esta distinción ha ido perdiendo relevancia por ser considerada un reduccionismo teórico y metodológico que no da cuenta de la complejidad del objeto de estudio e intervención profesional actual del Trabajo Social.

En tercer lugar, en algunas propuestas académicas de las escuelas de Trabajo Social de las universidades adscritas al CRUCH se observa una clara diferencia entre lo que sería una mirada interdisciplinaria y aquellos perfiles que lo plantean como enfoques multidisciplinarios o transdisciplinarios. Al respecto, en los primeros se entiende la interdisciplina como un conjunto de intercambios funcionales o prestamos teórico-metodológicos que se realizan entre diversas disciplinas que convergen en la formación del Trabajador Social (sociología, antropología, historia, etc.) y que esta disciplina incorpora instrumentalmente a la formación de sus estudiantes y que estos internalizan como repertorios teóricos, técnicos y metodológicos que pueden utilizar en determinadas circunstancias de su ejercicio profesional. Sin embargo, en alguno de los programas y perfiles de egreso analizados, se observa una concepción de la formación multidisciplinar o transdisciplinaria radicalmente opuesta, es decir, se concibe a esta como una mirada teórica o disciplinaria sobre un objeto de conocimiento determinado intentando comprenderlo en sus múltiples dimensiones o dominios que lo constituyen, articulando la instancia global y local que lo configura y precisando 261 las múltiples escalas y contextos en los cuales lo social se configura en Chile y el mundo contemporáneo.

La formación profesional, desde mediados de los años setenta del siglo recién pasado y gran parte del periodo posdictadura, se ha caracterizado por una fuerte influencia de la racionalidad mercantil impuesta en dictadura. Esto ha implicado que la formación disciplinaria y, por lo tanto, las discusiones sobre la idea de desarrollo y bienestar social hayan estado dominadas por concepciones más bien conservadores en la profesión. La implementación del modelo por competencias en la formación de Trabajo Social en las universidades del CRUCH viene a consolidar la hegemonía del paradigma de la competitividad y, por lo tanto, el campo de la intervención vendría a privilegiar un discurso que reconoce y valora el esfuerzo y mérito individual. El modelo por competencias ya está instalado en las instituciones de educación superior en Chile, desde fines del siglo veinte, pero luego de este despertar de la sociedad que se gráfica con el estallido social de octubre del 2019 no queda más que despegar un espacio de profundo análisis y resistencia que permita pensar un nuevo modelo de educación pública, y, por lo mismo, de un Trabajo Social que se sustente como un proyecto socioético y político. Es decir, tanto el campo de formación como los espacios de intervención profesional deben entenderse como campos de acción político-intelectual. Si el Trabajo Social se asume como ciencia social comprometida con las clases oprimidas, no puede sino hacerse eco de lo que han sido las recientes luchas sociales y las exigencias por mayor dignidad. Por lo tanto, esto debe quedar refrendado en una resignificación disciplinaria del campo político-intelectual, que en otros trabajos hemos definido como neoreconceptualización. Hoy más que nunca, esto cobra mayor sentido y urgencia, a la luz del contexto histórico y político latinoamericano, y de lo que hemos expuesto como evidencia de los sustentos teórico-conceptuales de la formación disciplinaria en las escuelas de Trabajo Social de las universidades del CRUCH y que han implementado -con sus respectivas modificaciones- estas políticas educativas para la educación superior en Chile en las últimos décadas.