Introducción

Las políticas sociales son un objeto que no posee una única definición. Distintas miradas las definen en tanto intervenciones del Estado orientadas a incidir en las condiciones de producción y reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales (Danani 2004). Algunos constructos teóricos le otorgan funciones más benevolentes y otros señalan su capacidad para mitigar, compensar y/o atenuar los conflictos sociales, siempre presentes en sociedades atravesadas por la tensión entre igualdad jurídica y desigualdad económica. Más allá de las diferentes definiciones, estas se encuentran signadas por un contexto y por los fenómenos que atraviesan una época, como, en este caso, el consumo.

Las transformaciones del último cuarto del siglo XX, los cambios en el régimen de acumulación, así como la reestructuración tanto del Estado de bienestar como del mundo del trabajo (Harvey 2008; Antunes 2005; Neffa y De la Garza Toledo 2010) han impactado en el modelo de política social caracterizado por intervenciones asociadas al sistema de seguridad social centrado en la figura del trabajador asalariado propias de mitad del siglo XX. Dicho modelo ha virado hacia un esquema que redujo el rol de estas últimas al de ser principalmente subsidiarias en materia de pobreza (Pautassi 1995; Andrenacci 2002; Grassi 2003; De Sena 2016), por lo que las modalidades para su atención abren paso a una fuerte redefinición de los sistemas de bienestar propios del siglo xxi definidos crecientemente por su carácter masivo, focalizado y orientado hacia el fomento del consumo (De Sena 2011; De Sena y Scribano 2014).

El modo en que la denominada sociedad de consumo va ganando espacio en el debate sociológico actual (Baudrillard 2011; Alonso 2005; Bauman 2007), así como las numerosas menciones acerca del modo en que las políticas bajo estudio aumentan, incentivan y/o favorecen el consumo nos conduce a repensar el objeto conocido como política social. Dicho objeto, como ya hemos mencionado, no puede ser pensado en un vacío sino en una interrelación con otros aspectos del mundo social (Titmuss 1974; Adelantado et al. 1998) y es en ese mundo en el que se le han atribuido a las políticas sociales una serie de funciones que no solo perseguirían reducir la pobreza, alcanzar el cumplimiento de los derechos sociales, sino que también contendrían una nueva concepción del dinero público, portador de la tarea de contribuir a la reactivación del mercado interno y del conjunto de la economía, así como "incluir" a los sujetos en el mercado y en el consumo (Wilkis 2014; Lombardía y Rodríguez 2015; De Sena 2016).

En esta línea, el presente escrito tiene por objetivo realizar una revisión de la literatura que ha trabajado en torno a los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos -en adelante, PTCI-, como modalidad de atención a la pobreza que ya cuenta con 25 años de vigencia en la región alcanzando a 129,8 millones de destinatarios (Cecchini y Atuesta 2017). La 360 estrategia metodológica utilizada es el análisis documental, persiguiendo dar cuenta de y clasificar los modos en los que el consumo aparece en los trabajos que abordan esta modalidad de asistencia, cómo se menciona, cómo aparece la articulación entre dicha práctica y las políticas sociales, qué prácticas se le asocian, qué expectativas se depositan en él y qué temores. Qué interpretaciones, hipótesis y normas de comportamiento esperado circulan en relación con el uso de las transferencias y los posibles consumos que habilitarían.

Para alcanzar el objetivo propuesto, la estrategia argumentativa es la siguiente: en primer lugar, se establecen algunos puntos de partida teóricos sobre las políticas sociales; en segundo lugar, se desarrollan las características de los PTCI y su relación con el consumo, en tanto fenómeno central de los entramados actuales; en tercer lugar, se explicita la estrategia metodológica utilizada para luego realizar el recorrido que es objeto de este trabajo, sobre las diferentes menciones y conceptualizaciones sobre el consumo en los estudios sobre PTCI. Por último, se esbozan algunas reflexiones a modo de cierre.

Sobre las políticas sociales y sus devenires

Ya desde la tematización de la cuestión social, se pone en escena la necesidad de sutura de aquel "hiato" entre la igualdad jurídica y la desigualdad económica propio de los modos de estructuración social capitalista (Grassi 2003; Offe 1990; Castel 2009). Ese hiato ha dado lugar a la conformación de unos modos de intervenir sobre lo social entendidos como políticas sociales, definidas como aquellas intervenciones del Estado implicadas en la producción y modulación de las condiciones de vida y reproducción de los diferentes grupos sociales (Danani 2004). Estas, con miras a suturar las tensiones y contradicciones antedichas, han colaborado con la reproducción de los agentes bajo su cobertura con distintas modalidades a lo largo de su historia, y se han convertido en elementos centrales -a largo plazo- para la reproducción del régimen de acumulación (De Sena y Cena 2014).

La reproducción de la vida y las condiciones en las cuales dicha reproducción se materializa son el objeto central de estas intervenciones, y sus medidas o acciones comprenden una amplia gama de aspectos, como la asistencia a la pobreza en todas sus variantes (transferencias monetarias o en especie), la previsión social, la construcción de equipamientos sociales, subsidios y programas habitacionales, programas de asistencia al desempleo, políticas de cuidado, entre otras (Faleiros 2004; Cena y Dettano 2019).

Todo aquello que la política social apunta a intervenir es previamente considerado y definido como una situación problemática que en ningún caso puede ser pensada en un vacío social, sino que siempre se encuentra atravesada por aquello que en un espacio-tiempo es considerado válido, legítimo, deseable y relacionado con las pautas culturales previamente existentes, por lo que nunca es "independiente de los sujetos, condiciones y vínculos en que se expresa" (Titmuss 1974; Donati y Lucas 1987, 64; Adelantado et al. 1998).

En este sentido, se las ha adjetivado como "puente", entre el orden sistémico y el mundo de la vida, por desplegarse en estructuras sociales, que las afecta y que afectan. Así, nunca ajenos a los sucesos de su época, sus diseños están imbuidos de los sentidos, ideas y valores de los entramados en los cuales operan a la vez que su implementación produce efectos e impacta en los sujetos receptores, en sus modos de sentir y vivenciar las intervenciones (Barba Solano 1995; Soldano y Andrenacci 2006; Titmuss 1974; De Sena 2016).

Por lo tanto, para iniciar un análisis sociológico de esta forma particular de intervención estatal denominada políticas sociales, se debe examinar cuál es su objeto, sus formas de hacer, y también sus justificaciones. En este sentido, si la política social es una forma de intervención de la sociedad sobre sí misma, es menester considerar la proliferación creciente del consumo en nuestros entramados actuales, para pensar sus vínculos y articulaciones posibles con los modos en que el Estado interviene sobre "lo social".

La consolidación de los PTCI y su vinculación con el consumo

A partir de los años ochenta, en el marco de procesos que implicaron un fuerte empobrecimiento de la población, cobran relevancia ciertos debates acerca de la pertinencia o no del Estado de bienestar y las políticas de alcance universal (Offe 1990), lo que comienza a articular la fundamentación sobre la focalización como modalidad y estrategia, cuyo beneficio residiría en una utilización más eficiente de los recursos, volcándolos hacia aquellos que más lo necesitan. En este escenario, comienza una masiva proliferación de intervenciones de atención a la población en condiciones de pobreza y/o desempleo (Grassi 2003; De Sena 2011).

Al tiempo que las iniciativas en pos de focalizar los recursos ganaban adhesión, también se iban conformando ciertas críticas sobre las modalidades previas de atención a la pobreza, como las transferencias en especies. Estos rasgos, fueron perfilando y afianzando la implementación de las transferencias de dinero, así como la bancarización de estos sectores para efectivizar el cobro, eliminando, de este modo, los intermediarios y reduciendo los niveles de clientelismo y corrupción (Cohen y Franco 2010; Cena 2016).

En este marco, a partir de los años noventa se empiezan a implementar las primeras experiencias de PTCI1 propiamente dichas (Rawlings 2005; Cohen y Franco 2010; Cruces, Epele y Guardia 2008; Cecchini y Madariaga 2011; Rangel 2011; Cena 2014; 2016), tanto en América Latina como en otros países del Sur Global. Esta modalidad de atención a la pobreza ha sido muy significativa por su alcance y cobertura,2 su rápida expansión, la cantidad de programas que se han implementado y la producción académica que han suscitado (Rangel 2011; Cena 2014), de manera que para el 2010, ya había 24 países de los cinco continentes aplicando -con diferentes escalas- uno de estos programas (Correa 2009; De Sena 2018).

Los denominados PTCI pueden ser caracterizados a grandes rasgos como una transferencia monetaria o no monetaria -depende de los autores-3 a hogares con menores a cargo (núcleos familiares),4 a cambio del cumplimiento de contraprestaciones en salud, educación y/o nutrición. Albergan una serie de objetivos, como reducir la pobreza por ingresos o la "pobreza de consumo", evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza a partir de la inversión en capital humano, colaborar en la reducción de las desigualdades, romper el "circulo vicioso" de la pobreza, ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio así como contribuir con la modificación de algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la pobreza, entre otros, que dependen del programa (Fiszbein y Schady 2009; Cohen y Franco 2010; Cecchini y Madariaga 2011; Correa 2009; Rangel 2011; Cena 2016).

En la actualidad se han expandido a nivel global, aplicándose en Asia, África subsahariana, Turquía y hasta en los Estados Unidos (Correa 2009; De Sena 2018). Para algunos autores, estos programas "minimalistas-focalizados" (Villatoro 2007, 6) "están de moda" (Grondona 2017, 63) o se han convertido en la forma predilecta de abordaje de la pobreza (Lavinas 2014a) alcanzando para el 2016 en América Latina a 29,3 millones de familias, extendiéndose a 129,8 millones de destinatarios (Cecchini y Atuesta 2017, 22) y significando el 0,4 % del PBI de la región (OIT 2014). La modalidad de aplicación de los programas varía según el país; algunos países implemen-tan PTCI de alcance nacional, mientras que también hay experiencias de alcance municipal (en algunos países, como Argentina conviven los de alcance nacional con los de alcance municipal). También varía el porcentaje de PBI destinado a su aplicación, así como el monto de las transferencias (Fiszbein y Schady 2009; Villatoro 2007).

Como ya mencionamos, esta modalidad de atención a la pobreza -los PTCI- ha suscitado numerosos análisis. Entre estos, una mirada posible es aquella que pone atención a la relación entre estas políticas y las prácticas de consumo, vuelta significativa a partir del crecimiento de las intervenciones que transfieren ingresos; los procesos de bancarización de las mismas; la proliferación de dispositivos crediticios para estos sectores (formales e informales) y la creciente aparición del significante "consumo" en las diferentes justificaciones y fundamentaciones vinculadas con la implementa-ción de este tipo de programas (De Sena y Scribano 2014; Chahbenderian 2014; Dettano 2015, 2020).

Los entramados actuales vienen siendo tematizados como sociedades del capitalismo tardío (Jameson 2002) o sociedades de consumo (Alonso 2005; Bauman 2007; Baudrillard 2011; Featherstone 2000), en las cuales los agentes realizan la producción y reproducción de sus vidas cotidianas atravesados por el consumo en tanto forma de ser y estar con otros (Dettano y Lava 2014). Si bien las prácticas de consumo pueden ser consideradas como un conjunto de decisiones propias, íntimas y personales, los diversos estudios enfocados en su análisis han apuntado a considerarlo como un fenómeno de producción colectiva de valores, desechando la idea del consumidor aislado que evalúa racionalmente en términos de costo-beneficio qué bienes adquirir para satisfacer sus necesidades (Douglas y Isherwood 1990; Alonso 2005). Hablar de consumo, entonces, no nos restringe al terreno de las necesidades vitales ni de la reproducción biológica de los agentes, sino que su carácter es eminentemente social y está fuertemente conectado con las formas de sentir. Así, su centralidad reside, entonces, en su capacidad para gestionar las sensibilidades, el disfrute y la soportabilidad cooperando con la atenuación de los conflictos sociales (De Sena y Scribano 2014; García Martínez et al. 2017).

De esta forma, el consumo puede ser pensado como un proceso que atraviesa, de diferentes formas, los mundos de la vida de los sujetos en el presente siglo (Scribano 2015), pero también, como uno de esos procesos que atraviesan y han atravesado el "hacer" desde el Estado (Cohen 2003; Kroen 2004; Fridman 2008; Milanesio 2014). El consumo y endeudamiento de los sectores que reciben una transferencia del Estado son un apartado de suma importancia para analizar las políticas sociales, los procesos que las constituyen, las prácticas que promueven y las que restringen, así como las interpretaciones, hipótesis y normas de comportamiento esperado en relación con el uso de las transferencias y los posibles consumos que habilitarían (Dettano et al. 2019).

Materiales y métodos

El presente análisis se enmarca en una investigación doctoral, cuyo objetivo general fue abordar las emociones asociadas a las prácticas de consumo de los sujetos receptores de un PTCI en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2012 y 2016. Para cumplir con ese objetivo se realizaron entrevistas en profundidad a técnicos y destinatarios de los dos principales PTCI aplicados en la ciudad mencionada. En el contexto de dicha investigación, comienza a cobrar forma el trabajo aquí presentado, observando cómo en los diferentes documentos consultados las menciones al consumo aparecían una y otra vez asociadas a diferentes elementos. Era posible hacerles preguntas a esos documentos, observar detenidamente la variedad de menciones al consumo que se presentaban allí, por lo que se decidió realizar un análisis documental (Valles 1997; Ruiz Olabuénaga e Ispizua 1989). Los documentos que se revisaron fueron: artículos científicos que analizan los PTCI; documentos de organismos oficiales sobre los PTCI; documentos de organismos multilaterales de crédito sobre los PTCI; documentos de trabajo de institutos de investigación que, si no abordaban directamente los PTCI, los mencionaban en relación con el tema del documento y documentos de entidades financieras. Se trabajó con una grilla (presentada al final del apartado) que clasificó las diferentes menciones según cuatro ejes temáticos.

Conceptualizaciones y articulaciones entre el consumo y los PTCI

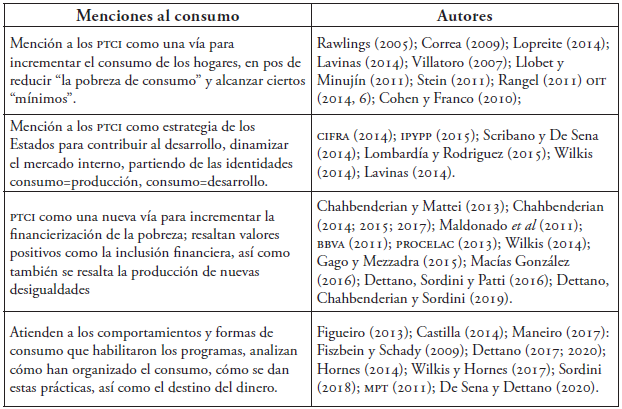

Por lo dicho, en este apartado, se realiza una revisión que -sin pretensiones de exhaustividad- pone el acento en observar las menciones a las prácticas de consumo que se han desplegado desde los diversos análisis sobre programas de transferencias de ingresos a la población en situación de pobreza. La revisión de los documentos, artículos académicos, informes de monitoreo, entre otros, permite organizar sus menciones en torno a, al menos, cuatro cuestiones: a) mención a los PTCI como una vía para incrementar el consumo de los hogares, en pos de reducir "la pobreza de consumo" y alcanzar ciertos "mínimos"; b) dar lugar a una mayor cantidad de circulante en los bolsillos de los más pobres contribuyendo con el dinamismo de los mercados internos; c) el fomento de la provisión de servicios financieros y la "inclusión financiera" de la mano de la banca privada a la vez que se menciona la profundización de desigualdades ya existentes; y d) las prácticas de consumo que se materializan con las transferencias, los supuestos sobre el modo en que se destinaría el dinero y cómo modificaría ciertas disposiciones de las familias destinatarias.

a. El primer punto que se recupera tiene que ver con el objetivo de reducir la "pobreza de consumo" (Correa 2009, 75), aumentar el consumo de los hogares (Lopreite 2014), reducir los impactos de los momentos de crisis sobre el consumo, lo que nos permite considerar el modo en que el significante consumo hace aparición repetidamente en las discursivas que abordan las problemáticas de la pobreza y su asistencia, como un objetivo primordial de los PTCI. Aún más, esta aparición del consumo se enlaza en los documentos, con el propósito de los programas de garantizar el ejercicio de la ciudadanía a partir del derecho a un ingreso.

De la mano de la circulación del significante consumo, aparecen incontables menciones al carácter mínimo de las transferencias, lo que ha llevado a que se llegue a denominarlos "minimalistas focalizados" (Villatoro 2007, 6), aludiendo a que los montos transferidos son bajos, así como también es bajo el nivel de gasto por parte de los Estados, que en ningún caso en la región supera el 0,6 % del PBI (Lavinas 2014b, 23). En un sentido similar, se menciona que las transferencias realizadas a las familias han respetado la conocida "regla de oro" del Banco Mundial, según la cual el monto transferido no debe superar entre el 23 % y el 25 % de la línea de pobreza en función de no desincentivar la búsqueda de empleo (Llobet y Minujin 2011).

De esta manera se delinea cierto carácter minimista de las intervenciones, en contraposición con los numerosos objetivos que persiguen.

Otro rasgo minimista podría considerarse cuando se destaca "[...] la importancia de la focalización, y su eficiencia en minimizar el desperdicio y evitar transferencias a los que no necesitan apoyo público" (BID 2000, 152 citado en Stein 2011, 8), evitando los denominados errores de inclusión. Lo mínimo aparece como la forma de intervenir, asociado a varios atributos positivos, como garantizar la equidad y mejorar la calidad de vida, a la vez que habilita la pregunta -para algunos autores- acerca del impacto que tienen estos mínimos en revertir efectivamente las condiciones de quienes los perciben (Rangel 2011).

b. El segundo punto hace alusión a la vinculación en los documentos entre los modelos de desarrollo económico y la forma que adopta la protección social. En esta ligazón, los PTCI poseerían también una función rehabilitadora, que al menos contribuiría -como objetivo implícito- con la reactivación del mercado interno (Wilkis 2014, 231). En este sentido:

[...] en un modelo económico basado en el desarrollo del mercado interno, la base del crecimiento está garantizada por el empleo y el consumo de la clase trabajadora. Es por ello que las políticas de transferencia de ingresos son al mismo tiempo política social y política económica, o sea que persiguen fundamentalmente un objetivo social ligado al reconocimiento de derechos sociales, pero en la misma medida persiguen un objetivo macroeconómico, con foco en la creación de puestos de trabajo, el fomento de la demanda agregada y el impulso al consumo. (Lombardía y Rodríguez 2015, 7)

De esta manera, los PTCI, en el marco de variadas políticas de incentivo al consumo, han sido dotados de una función rehabilitadora, que no solo involucraron a los sectores de más bajos ingresos.5 En este sentido, algunos análisis resaltan que la política pública no logró escapar a la masificación del fenómeno del consumo (Chahbenderian y Mattei 2013; Chahbenderian 2017; De Sena y Scribano 2014; Scribano y De Sena 2013, 2018; Dettano 2015).

Para Wilkis (2014), las menciones al consumo en los PTCI constituyeron una nueva interpretación del dinero público en relación con el dinero que iba circulando hacia los sectores más relegados. Esta nueva interpretación propuesta por el Gobierno, "intentaba pasar desde una política de contención, en la que el dinero era transferido para prevenir un deterioro de las condiciones de vida, a una política de rehabilitación en la que el dinero era enmarcado en el uso positivo que tenía no solo para sus receptores, sino para el conjunto de la economía" (Wilkis 2014, 231). A su vez, en diversos tipos de análisis y documentos (CIFRA 2014; PROCELAC 2013), aparece una articulación entre los problemas para la generación de empleo registrado, el bajo nivel de salarios, el aumento de la pobreza y las políticas que el Estado implementa para dinamizar el consumo interno, de manera que este dinero rehabilitador tiene como misión "constituir un mercado interno robusto" (CIFRA 2014, 25), para paliar las retracciones de la economía, que en el año 2014 -para el caso Argentino- ya mostraba señales de estancamiento.

Los PTCI en particular, entonces, contienen en sus diseños, así como en sus justificaciones, múltiples funciones que exceden el objetivo de superación de la pobreza por ingresos. De este modo, el consumo aparece como un elemento central en los programas de atención a la pobreza asociado a diferentes virtudes. Estas políticas no solo se asocian a lo que estas intervenciones pueden producir en las vidas de quienes las perciben, sino que contribuirían con objetivos mayores, donde el consumo parece dotado de un sentido rehabilitador: "Tal y como afirmó enfáticamente un funcionario del FMI en un seminario organizado conjuntamente por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la OIT, «no hay economía dinámica si no hay consumidores». En este programa, la lucha contra la pobreza y el avance del capitalismo financiero se han fusionado" (Lavinas 2014a, 83).

c. En tercer lugar, algunas instituciones e investigadores, han elaborado estudios y análisis sobre los posibles impactos de los PTCI en relación con la participación de sus destinatarios en el mercado crediticio. Existen, por un lado, documentos que celebran como positiva dicha participación, por la posibilidad que brinda de sortear mejor las dificultades de los sujetos pobres, así como les permitiría encauzar emprendimientos productivos, practicar el ahorro y la inversión (Fiszbein y Schady 2009; BBVA 2011; Maldonado et al. 2011). Otras miradas nos acercarán a cómo esta participación ha implicado nuevas desigualdades, ya que el acceso de estos sectores al mercado crediticio se da en unas condiciones usureras, que los posicionan en un lugar muy desventajoso (PROCELAC 2013; Chahbenderian 2014; 2017; Gago y Mezzadra 2015; Macías González 2016).

En cuanto a los primeros, el BBVA ha situado que la bancarización de los destinatarios de PTCI ha posibilitado un flujo estable de ingresos para los sectores más pobres a la vez que la prestación alcanza a millones de personas, lo que constituye una "ventana de oportunidades" para la banca privada, en términos de ofrecer servicios a millones de personas de bajos ingresos (BBVA 2011, 9).

La denominada inclusión financiera (Maldonado et al. 2011, 45) sostiene el acceso al crédito como un instrumento útil para aquellos que se desempeñan laboralmente de manera inestable o en la informalidad, por lo que perciben ingresos de manera irregular. Esto les permitiría suavizar los flujos de ingresos y el consumo, una mejor actuación ante imprevistos como desastres naturales, muertes de familiares, así como acceder a modalidades de ahorro formal en pos de materializar emprendimientos productivos, lo que mejoraría su situación general. La inclusión financiera se construye como un elemento que junto con los PTCI contribuiría al alivio de la pobreza, no solo por medio del incremento del consumo presente y la inversión en capital humano, sino también por medio de "[...] la acumulación de activos, la inversión productiva y el manejo de riesgos [...]" (Maldonado et al. 2011, 1).

En la línea contraria, Chahbenderian (2014) realiza un análisis que exhibe los vínculos entre los PTCI y los créditos al consumo en Argentina, considerando cómo los sectores destinatarios de estas prestaciones acceden generalmente al sistema financiero informal, lo que implica una escasa o nula aplicación de las regulaciones sobre el mercado crediticio propio del Banco Central (en el caso argentino). Sus consecuencias más notables son las altas tasas de interés que pagan por estos préstamos y la generación de nuevas vulnerabilidades para estos sectores (Chahbenderian 2014; PROCELAC 2013). Así, la introducción de estos sectores al mundo de las finanzas ha sido leída como la redefinición constante de los límites de la lógica de acumulación de capital (Gago y Mezzadra 2015). De acuerdo a lo que aparecía en los ejes anteriores, en relación con los grandes objetivos de estos programas con transferencias mínimas, aparece superpuesta una lógica financiera que ha encontrado en esto "mínimo" un nuevo nicho de mercado.

d. Otra mención, alude al destino de este dinero, haciendo supuestos sobre cómo estará compuesto el gasto, qué necesidades va a suplir, así como ciertas conductas esperadas por parte de los destinatarios, desde la compra de alimentos más ricos en nutrientes, hasta la escolarización de los niños, aludiendo a cambios en las valoraciones o "aumentos en la conciencia". En simultáneo, se presenta como "preocupante" el modo en que las transferencias pueden incidir en la oferta laboral de los adultos (Fiszbein y Schady 2009).

De este modo, es posible visualizar cómo en las alusiones al consumo por parte de la población destinataria se intenta prever qué tipo de consumos se realizarán, así como el modo en que una nueva fuente de ingresos podría modificar ciertas disposiciones de las familias en cuanto al ahorro e inversión productiva. En esta línea: "[...] el mayor ingreso permitió a las familias superar restricciones de crédito. Segundo, el flujo estable de ingresos pudo haber causado que las familias estuviesen dispuestas a emprender inversiones más arriesgadas (y rentables)" (Fiszbein y Schady 2009, 130).

Este punto y menciones adquiere mayor consistencia en los relatos de los técnicos de este tipo de programas cuando refieren al uso de las transferencias. En estas narrativas, aparece una fuerte impronta pedagógica, una esperanza en la modificación de comportamientos no solo en relación al consumo, a la correcta utilización del dinero, a la incorporación de hábitos como el ahorro, sino a la modificación de conductas en general, como podría ser la planificación familiar (Dettano 2019).

A su vez, también se cuenta con estudios que apuntan a analizar el modo en que son llevadas adelante las prácticas de consumo por parte de las destinatarias de los PTCI. Entre estos podemos mencionar análisis que dan cuenta de cómo los consumos de las mujeres receptoras de PTCI se encuentran orientados hacia el cuidado de los menores a cargo, atravesados por una fuerte regulación emotiva que clasifica entre buenos y malos consumos (Dettano 2017; 2020; Scribano y De Sena 2018). Sordini (2018), por su parte, exhibe cómo el dinero de la transferencia se agota en muchos casos el mismo día en que se deposita y se utiliza casi exclusivamente en alimentos, priorizando la compra de alimentos "rendidores" en función de los ingresos del hogar.

Otros autores mencionan que las destinatarias parecen acordar que el destino adecuado del dinero es el que tiene que ver con la compra de objetos para los niños y niñas del hogar, a la vez que narran unas prácticas de consumo signadas por la escasez de recursos (Figueiro 2013; Maneiro 2017; De Sena y Dettano, 2020).

La tabla 1 busca sintetizar las principales menciones al consumo en los documentos e investigaciones que abordan los PTCI.

Reflexiones finales

Estudiar el consumo y las funciones que se le asignan, así como las articulaciones donde hace aparición, implica considerar los modos en que el Estado tiene un rol crecientemente activo en los modos de reproducción y sostenimiento del régimen de acumulación (Oszlak y O'Donnell 1995) y cómo la política pública no ha logrado escapar a la masificación de dicho fenómeno.

Ahora bien, sus menciones -que no son pocas- permiten observar los múltiples sentidos, objetivos y funciones que se depositan en esta modalidad de atención a la pobreza de gran alcance y cobertura. Pese al carácter "mínimo" que se les atribuye, se las dota, en simultáneo, de contribuir con el mercado interno, el empoderamientola inclusión financiera. Otros análisis advierten otros rasgos, como la generación de nuevas desigualdades, así como los modos en que "intervenir" vía transferencias de ingresos consolida ciudadanos en tanto consumidores.

Las transformaciones que atravesaron las políticas sociales -pasando de ser aquellos denominados bienes-salario a ser transferencias de ingresos orientadas a un conjunto poblacional cada vez mayor-, la pérdida de centralidad del trabajo y la proliferación del consumo componen un "terreno" donde la población en situación de pobreza se convierte en un nuevo sujeto para el mercado que, a partir de unas transferencias "mínimas", pondría en marcha grandes objetivos, de la mano de un Estado que -en tanto agente central- posibilita la circulación de estos recursos.

A la vez que se han considerado en el escrito las menciones y conceptualizaciones que aparecen en los documentos que abordan esta modalidad de atención a la pobreza, se vuelve relevante considerar cómo aparecen algunas prácticas, disposiciones y moralidades. Estos (no tan) nuevos sujetos para el mercado, como podemos observar en las diferentes menciones que aparecen, no son unos consumidores ordinarios, sino que son consumidores que deben adquirir destrezas y disposiciones. Es decir, las prácticas de consumo asociadas a los destinatarios de programas sociales vienen cargadas o compuestas de recomendaciones, moralidades así como pautas de acción: es bueno aprender a ahorrar, es bueno gastar en alimentos para los menores, es bueno invertir en educación, así como otras conductas deseables que se expresan en los escritos revisados (Dettano 2019).

Con todo lo dicho, las políticas sociales requieren ser pensadas en el marco de redes conceptuales más amplias, lo que implica considerar el consumo como un elemento que debe incorporarse en dichas redes y entramados conceptuales, volviéndolas elementos (aún) más complejos. Por último, pensar las prácticas de consumo de los sujetos en situación de pobreza, las prácticas que se le asocian, las expectativas y los temores, plantea la apertura a nuevas líneas investigativas en el marco de las relaciones que plantean las intervenciones a los sectores en situación de pobreza en el siglo XXI.