Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista Latinoamericana de Psicología

Print version ISSN 0120-0534

rev.latinoam.psicol. vol.41 no.1 Bogotá Jan./Apr. 2009

EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN PARA INCREMENTAR APOYO SOCIAL EN ADOLESCENTES DISCAPACITADOS MOTORES A PARTIR DEL VOLUNTARIADO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

EFFECTIVENESS OF AN INTERVENTION TO INCREASE SOCIAL SUPPORT IN MOTOR DISABLED ADOLESCENTS FROM VOLUNTEERING STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION

Francisco Manuel Morales

Universidad de Málaga, (España).

María Teresa Cerezo

Universidad de Jaén. (España).

Francisco Javier Fernández

Universidad de Málaga, (España).

Lidia Infante

Universidad de Málaga, (España).

María Victoria Trianes

Universidad de Málaga, (España).

Resumen

Esta investigación versa sobre la necesidad de los adolescentes discapacitados motores de incrementar sus relaciones sociales y cómo por medio de un programa de voluntariado inducido, otros adolescentes pueden prestarles esa ayuda. Los participantes fueron treinta adolescentes discapacitados motores (20 mujeres y 10 hombres) y 35 adolescentes no discapacitados voluntarios (27 mujeres y 8 hombres) que cursaban Educación Secundaria. Los análisis compararon la competencia social, el autoconcepto general, el autoconcepto social y el apoyo social percibido por los adolescentes con discapacidad motora antes y después de su participación en el programa, hallándose un incremento de las puntuaciones en todas estas variables. También se analizaron los cambios que el grupo de adolescentes voluntarios experimentaron en autoconcepto social y en valores de amistad y compañerismo tras la intervención, no hallándose diferencias en sus puntuaciones. Adicionalmente, se llevó a cabo una evaluación cualitativa del impacto que el programa tuvo sobre los discapacitados y sus familias, encontrándose que todos estaban satisfechos con su participación en la experiencia. Para finalizar, se discute el valor del voluntariado inducido como herramienta de ayuda para colectivos desfavorecidos, así como su valor educativo para promover valores y comportamientos prosociales en adolescentes.

Palabras clave: personal voluntario, discapacitados, apoyo social, habilidades sociales, adolescentes.

Abstract

This research addresses the need of adolescents with motor disabilities to increase their social relationships and how through induced volunteerism peers can provide that assistance. Participants were 30 motor disabled adolescents (20 males and 10 females) and 35 nondisabled volunteer adolescents (27 females and 8 males), all of them high school students in Spain. Analyses compare social competence, general self-concept, social selfconcept and social support perceived by motor disabled adolescents both before and after their participation on the program. Results show that they have improved their scores in all these variables. A further analysis compares the changes that a group of voluntary adolescents experienced in the variables of social self-concept and values of friendship and partnership both before and after the intervention, with the result that they did not increase their scores. Additionally, a qualitative assessment was carried out of the repercussions of the program on the disabled adolescents and their families, with the result that they were all glad to participate in this experience. Finally, we discuss the value of induced volunteering as a tool to help disadvantaged people, as well as its educational value to promote prosocial behavior in adolescents.

Key words: volunteer personnel, disabled, social support networks, social skills, adolescents.

Introducción

Aspectos tales como recibir amor y afecto, recibir ayuda cuando se está enfermo, recibir consejos útiles cuando ocurre algún acontecimiento importante en la vida, recibir visitas de amigos y familiares, entre otros, forman parte del constructo denominado apoyo social, el cual cobra una especial relevancia a la hora de afrontar con éxito las dificultades que encontramos en nuestras vidas (Bal, Crombez, Van Oost & Debourdeaudhuij, 2003; Morales, Moreno & Vallejo, 2003).

El apoyo social podría definirse como la ayuda a la que un sujeto puede acceder a través de los lazos sociales con otros sujetos, grupos y comunidad global (Lin, Dean & Ensel, 1981) y es considerado como un factor que juega un importante papel en la determinación de la autoestima de los individuos (Connell, Spencer & Aber, 1994; Harter, 1998; Moran & DuBois, 2002; Newcomb & Keefe, 1997). Además, en sujetos en desarrollo, poseer relaciones interpersonales valiosas y significativas representa una oportunidad para el desarrollo de competencias y habilidades sociales (Sarason, 1988).

En ocasiones, las personas afectadas por alguna discapacidad motora pueden carecer de estrategias, habilidades y competencias para establecer relaciones sociales satisfactorias. De hecho, se ha observado que niños y adolescentes discapacitados motores no consiguen una buena interacción con sus iguales (Mpofu, 2003). Esta carencia de relaciones ricas y variadas, necesarias para el desarrollo de habilidades sociales, puede deberse a diversas razones tales como: las actitudes de sobreprotección de los adultos, la carencia de relaciones sociales y la falta de conocimiento social, relacionados con las limitaciones funcionales derivadas de la propia discapacidad, que restringen su participación en algunas actividades, especialmente las que exigen esfuerzo físico, y la falta de interés y motivación por parte del discapacitado ante el temor al fracaso o rechazo social.

Sin embargo, poseer habilidades y competencias para las relaciones interpersonales es relevante para mejorar la integración social de los niños y adolescentes con discapacidad motora. Concretamente, poseer un autoconcepto positivo y una adecuada competencia social y emocional son factores que determinan la calidad de vida de las personas físicamente discapacitadas (Winkelman & Shapiro, 1994; Wolman & Basco, 1994).

En este sentido, aunque diversas investigaciones evidencian la existencia de un autoconcepto negativo y de competencias sociales deficitarias en personas con discapacidad motora (Alías, 1991; Ortiz, 1990), apenas se han estudiado las relaciones existentes entre ambas variables en este tipo de población (Sabeh, 2002). No obstante, en personas sin discapacidad se ha encontrado una estrecha relación entre poseer competencia social y un autoconcepto positivo (Boivin & Begin, 1989; Cornell et al., 1990), lo cual va unido a un desarrollo social saludable y sin problemas (DuBois & Tevendale, 1999).

Por tanto, puede esperarse que el intervenir proporcionando apoyo social tenga un efecto positivo sobre las habilidades sociales, la autoestima y el autoconcepto social, en adolescentes discapacitados motores. Normalmente, las personas reciben el apoyo que necesitan de sus redes sociales, es decir, del denominado sistema de apoyo natural (familia, amigos, vecinos, etc). Sin embargo, tal y como ocurre en el caso de los adolescentes con discapacidad motora, esta ayuda o apoyo puede no ser suficiente debido a las limitaciones y restricciones que tienen para relacionarse con personas fuera del entorno familiar e institucional. En este caso, intervenciones psicoeducativas basadas en el apoyo social de iguales puede incrementar la satisfacción de las necesidades sociales y emocionales de los adolescentes discapacitados.

Esta última consideración podría tener importantes aplicaciones dentro del ámbito educativo, ya que se podría aplicar la técnica de voluntariado inducido, tanto en educación primaria como secundaria, como vehículo para una educación de valores y de comportamientos prosociales de ayuda y cooperación. La técnica de voluntariado inducido consiste en la oferta de actividades de ayuda a cambio de obtener algún beneficio escolar o social (Switzer, Simmons, Dew, Regalski & Wang, 1995). Al mismo tiempo, los adolescentes voluntarios pueden obtener importantes ventajas en su desarrollo social y prosocial a través de la realización de conductas y actitudes altruistas (Eisenberg & Miller, 1987; Piliavin & Charng, 1990). Ello ocurre, porque como señala Maton (1988), el hecho de ayudar a los demás tiene consecuencias beneficiosas sobre el bienestar, la autoestima, los sentimientos de autovalía y autoeficacia de los voluntarios que brindan dicha ayuda.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación fue doble. Por un lado, se pretendió evaluar los efectos de un programa de intervención basado en proporcionar apoyo social dirigido a un grupo de adolescentes que presentan discapacidad motora. Por otro lado, también se tuvo como objetivo la evaluación de los efectos que este programa pudiera tener sobre los adolescentes que prestaban voluntariamente su ayuda al grupo de discapacitados. En concreto, las implicaciones de los objetivos que guiaron este trabajo son las siguientes: 1) suponemos que existen diferencias significativas en las habilidades sociales que los adolescentes con discapacidad motora presentaban antes y después de su participación el programa de intervención; 2) se esperaban también diferencias significativas en el autoconcepto general y social manifestado por los adolescentes discapacitados antes y después de la intervención; 3) se esperaba que los adolescentes que ejercieron la función de voluntariado también se beneficiaran de su participación en el programa de intervención. En particular, se esperaban diferencias significativas en autoconcepto prosocial antes y después de su participación en el programa de intervención, así como, en el grado en que estos adolescentes valoran la amistad y el compañerismo; 4) se espera que la satisfacción por el desarrollo del programa y el deseo de continuidad fueran altos, tanto en discapacitados y sus familias, como en los adolescentes voluntarios.

Método

Participantes

En esta investigación participaron treinta adolescentes discapacitados motores (20 mujeres y 10 hombres) con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años (media = 13.83; DT = 1.34), que estaban escolarizados y vivían en un medio urbano. De estos treinta adolescentes, 26 presentaban parálisis cerebral y 4 presentaban espina bífida. En cuanto al grado de afectación motora, el 40% presentaban parálisis cerebral severa o grave, el 13% parálisis cerebral moderada, el 33% parálisis cerebral leve, mientras que el 13% restante corresponde a los afectados por espina bífida.

Además, en la investigación participaron voluntariamente 35 adolescentes (27 mujeres y 8 hombres) que cursaban sus estudios de educación secundaria en cinco centros públicos de Málaga. Estos adolescentes participaban en un programa de promoción de actitudes y comportamientos solidarios llevado a cabo en sus respectivos centros educativos. El rango de edad de este grupo estuvo comprendido entre los 13 y los 16 años, siendo la media de edad 15 años y la desviación típica de 0.91.

La selección de los centros educativos en los que se desarrolló el programa de voluntariado se realizó en función de la disponibilidad hacia el proyecto mostrada por sus equipos directivos, y la selección de las clases participantes en función de la disponibilidad del profesorado.

Instrumentos

Evaluación del autoconcepto en adolescentes discapacitado

Para evaluar esta variable se utilizó la 'Escala de Competencia Social autopercibida' (Harter, 1981). Esta escala ha tenido diversasversiones. En este trabajo se ha utilizado la versióndesarrollada por Harter y Pike (1984), la cuál ha sido adaptadapara esta investigación suprimiéndose los ítems relacionadoscon aspectos corporales y el deporte. Los 27 ítemsde esta escala se agrupan en dos dimensiones: autoconcepto general y autoconcepto social. La consistencia interna de la escala total es, en este trabajo, de a=.66.

Evaluación de las habilidades sociales de los adolescentes discapacitados

Con el objeto de evaluar las habilidades sociales de los participantes discapacitados se formularon una serie de preguntas para ser contestadas a través de autoinforme y por las familias. Estas preguntas están expresadas en una escala tipo likert de 5 puntos. Al computar la puntuación sobre estas preguntas se obtuvo una puntuación en habilidades sociales correspondiente al autoinforme y otra a la familia. Las escalas empleadas se pueden consultar en el anexo 1.1 y 1.2.

Evaluación del apoyo social percibido

Para evaluar el grado de apoyo social percibido por el grupo de discapacitados motores se utilizaron diez ítems de la validación española de la Escala de Apoyo Social de Duke-Unc (Bellón, Delgado, de Dios & Lardelli, 1996). Dicha escala comprende a su vez dos subescalas: apoyo social confidencial (posibilidad de contar con personas para comunicarse) y apoyo afectivo (demostraciones de amor, cariño y empatía). En este trabajo hemos empleado la puntuación global de apoyo social. A mayor puntuación en esta escala, mayor apoyo social percibido. El análisis de la consistencia interna de la escala para la muestra empleada en este estudio fue de a=.91.

Evaluación del autoconcepto de los adolescentes voluntarios

En este caso se utilizó el Cuestionario de Autoconcepto Social (CAS) (Infante, 2005). Este cuestionario está diseñado paramedir diferentes componentes específicos, que no aparecenen los cuestionarios sobre autoconcepto construidos,más que para medir un constructo global o unitario. Secompone de dos factores. El primer factor, denominado"autoconcepto prosocial," es la medida empleada eneste trabajo, y está formado por 8 ítems que describen lapercepción que el individuo tiene sobre sí mismo en cuantoa la posesión de habilidades de ayuda, escucha activa ymediación de conflictos. El segundo factor"autoconcepto violento", formado por 7 ítems, evalúa la percepción que el individuo tiene sobre sí mismo como agente de conductas agresivas y de dominio sobre otros. Ambos factores presentan una aceptable consistencia interna, a=.81 para el autoconcepto prosocial y a=.78 para el autoconcepto violento.

Evaluación de los valores manifestados por los adolescentes voluntarios

Se formularon 22 preguntas extraídas del cuestionario de valores de Elexpuru y Medrano (2000). De estas preguntas, 11 hacen referencia a valores de amistad y las otras 11 se relacionan con valores de compañerismo, escucha y confianza. En ambos casos la escala de respuesta presenta cuatro puntos.

Evaluación de la satisfacción de los usuarios

Por último, se llevó a cabo una evaluación cualitativa de la satisfacción de los usuarios del programa por medio de entrevistas. Para ello, se pidió la opinión de todos los participantes acerca de su deseo de seguir participando en el proyecto, así como su grado de satisfacción en las diversas actividades sociales realizadas durante la experiencia.

Programa de entrenamiento a los voluntarios

El programa que siguieron los jóvenes voluntarios contempla diferentes fases a lo largo de dos cursos académicos. El primer año, la formación consistió en tres clases a la semana durante tres meses, en las cuales se realizaban actividades dirigidas a promover toma de perspectiva, empatía, valores de tolerancia y autoconcepto solidario. Algunas de estas actividades fueron: construir y difundir mediante Internet un texto Web sobre diversos problemas sociales con mensajes a favor de la tolerancia y la dignidad de la persona, profundizar en la búsqueda de información sobre voluntariado, buscar experiencias y textos que versasen sobre voluntariado de jóvenes hacia otros jóvenes discapacitados, contactar con instituciones o personas que ayudasen a colectivos desfavorecidos, entre otras.

El segundo año se propuso una acción de voluntariado con el objetivo de que los participantes en el programa pudieran poner en práctica las habilidades y competencias desarrolladas durante el primer año. La actividad de voluntariado seleccionada fue proporcionar compañía y apoyo a adolescentes con discapacidad motora. Para introducir esta actividad de voluntariado se proporcionó a los participantes dos sesiones informativas, de dos horas de duración, sobre el concepto de discapacidad y las necesidades sociales de las personas afectadas por parálisis cerebral y espina bífida. Además de estas sesiones, en otras tantas, se les proporcionó a los voluntarios entrenamiento en habilidades de escucha activa, empatía y asertividad, así como asesoramiento para resolver las dificultades que surgieran durante el desarrollo del programa.

Finalmente se acordaron, con los voluntarios, una serie de actividades a desarrollar por todos ellos durante sus contactos. Se estableció una periodicidad mínima de dos veces por semana para actividades como llamar por teléfono y/o chatear, y de una vez a la semana actividades como visitas a la casa, escuchar música juntos, pasear, ir al centro comercial, asistir a actividades de ocio (cine, concierto, espectáculo deportivo). El programa estuvo activo durante dos trimestres escolares. Se les pidió a los voluntarios que llevasen un registro escrito de los contactos que mantuvieran con su compañero discapacitado. Todo este plan formó parte de un proyecto de I+D (BS02000-1119) que se desarrolló desde el 2003 hasta el año 2005.

Procedimiento

En primer lugar, para el contacto con los adolescentes discapacitados y sus familias se firmó un convenio con el Servicio Andaluz de Salud, el cual nos proporcionó la oportunidad de entrevistarnos con ellos. Por otro lado, se informó a los centros educativos sobre el proyecto de voluntariado inducido y se reclutó a los adolescentes voluntarios que entablarían relaciones con los discapacitados.

Para la dinámica de la actividad de voluntariado se formaron parejas de adolescentes, teniendo en cuenta para ello las características personales del voluntario y de la persona discapacitada. Una vez propuesta la pareja se facilitó al voluntario el teléfono o dirección electrónica del adolescente discapacitado, rogándole que iniciase el contacto con prontitud. En todo momento durante el programa, los adolescentes voluntarios estuvieron asistidos por personal de apoyo y seguimiento del equipo investigador.

Los diversos cuestionarios se pasaron entre los adolescentes no discapacitados de forma colectiva, en horario escolar. Para los discapacitados y sus familias, la aplicación fue individual y en su casa, actuando como evaluadores tres firmantes de este trabajo. Durante todo el proceso, los evaluadores garantizaron la confidencialidad de la información proporcionada por los participantes y resolvieron las dudas que presentaron en la comprensión de los ítems.

Resultados

En este trabajo se siguió un diseño pre-postest, es decir, se contrastaron los datos recogidos antes y después del desarrollo del programa de voluntariado inducido, en un intervalo de 6 meses (segundo año del programa), tanto en el caso de los adolescentes discapacitados, como en el caso de los adolescentes normativos voluntarios. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS 13.0. En cuanto al grado de satisfacción de los participantes, se presentan algunos resultados expresados en porcentajes o descripciones cualitativas.

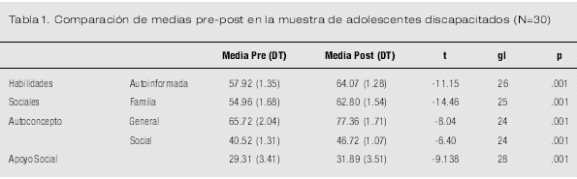

En primer lugar, para comprobar si los adolescentes discapacitados aumentaron sus puntuaciones en la prueba de habilidades sociales, tanto en la versión autoinformada como en la contestada por la familia, se realizó la prueba t-Student para muestras relacionadas, encontrándose diferencias significativas. Como se puede observar en la Tabla 1 , las puntuaciones en ambas pruebas de habilidades sociales se vieron incrementadas. A su vez, el mismo tipo de análisis se llevó a cabo para comprobar si hubo mejoras en el autoconcepto general y, especialmente, en el autoconcepto social de los adolescentes discapacitados. Las medias obtenidas reflejan la existencia de cambios significativos tanto en el autoconcepto general como en el autoconcepto social (Tabla 1 ).

En cuanto al análisis de los efectos de la intervención sobre el apoyo social de los adolescentes discapacitados, se aplicó también la prueba t de Student, hallándose un incremento significativo del apoyo social percibido (Tabla 1 ).

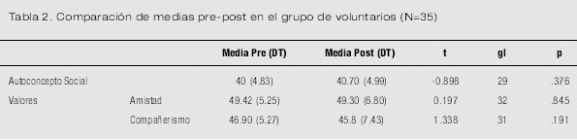

Con respecto a los adolescentes voluntarios, para analizar si se produjeron cambios en su autoconcepto prosocial como consecuencia de la experiencia de voluntariado, se realizó la prueba t-Student para muestras relacionadas entre las medias obtenidas antes y después de la intervención. En este caso no se encontraron cambios significativos en esta variable en el grupo voluntario. Tampoco se encontraron cambios significativos en las puntuaciones obtenidas en la prueba de valores de amistad y valores de compañerismo (Tabla 2 ).

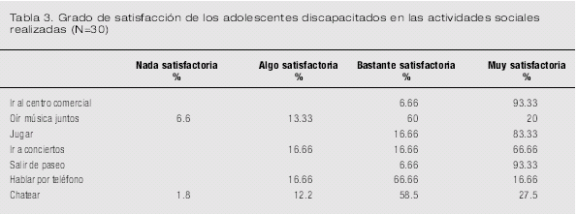

En cuanto a la evaluación del grado de satisfacción, prácticamente todos los adolescentes discapacitados participantes señalaron que las actividades sociales realizadas habían sido muy satisfactorias, siendo aún más placenteras las que habían supuesto un contacto cara a cara más personalizado, tales como ir al Centro Comercial (el 93.33% así lo afirmó), salir de paseo (93.33%), jugar (83.33%), ir a conciertos (66.66%). Asimismo, oír música juntos (60%), hablar por teléfono (66.66%) o chatear (58.5%), les resultaron actividades bastante placenteras (Tabla 3 ).

Igualmente, de las entrevistas se desprendió que prácticamente el total de los participantes, y en especial los adolescentes discapacitados, deseaban continuar con el programa. Se exponen, a continuación, algunas de las afirmaciones que se pueden extraen de las mismas.

Según afirman los adolescentes voluntarios: "las personas que ayudan a los demás sin compensación económica buscan un sentimiento de solidaridad que se puede manifestar dando cariño y afecto a los demás". Del mismo modo, señalan que esa participación e implicación les hace sentirse más conectados y útiles al barrio en el que viven. Por ello, en la medida de sus posibilidades, muchos participantes expresan su predisposición a continuar con las actividades ya sea a través del chat (Internet) o con otro tipo de acciones. Algunos indican que están agradecidos de lo que tienen y quieren ayudar a estas personas en situación de desventaja social. Además, indican que el participar en este tipo de acciones de voluntariado les hace valorar más aspectos de su calidad de vida que de otra forma pasarían casi desapercibidos. De hecho, algunos indican: .cuando ves la felicidad y lo que les gusta contactar contigo, ves lo importante que es tu colaboración y te llenas de alegría.; .estoy satisfecha con la participación ya que es muy divertido y compartimos muchas cosas, he conocido a gente parecida a mí y he encontrado una amiga.; "he descubierto una nueva compañera, alguien especial que tiene la misma edad que yo y nos gusta las mismas cosas". También perciben los voluntarios el interés y la insistencia de la familia en mantener los contactos: .estoy satisfecha con el proyecto y quiero seguir participando por ser solidaria con estas personas.; "me ha servido para ver cómo estas personas están llenas de cariño, valores y nos pueden aportar más alegría y felicidad que otras personas sin discapacidad"; "me gustaría seguir con las actividades"; "estoy muy ilusionado con estas actividades.; "tengo más ganas de ir a clase para compartir mi experiencia".

Por otro lado, muchos de los adolescentes discapacitados indican que "las actividades realizadas han sido divertidas". Y muestran un elevado grado de satisfacción: "estoy agradecida de haber participado en estas actividades".

Por su parte, la mayoría de los padres afirman que ante todo se muestran preocupados por el bienestar y la felicidad de sus hijos y por ello, insisten en la importancia de que el programa continúe. Tienen voluntad en seguir manteniendo los contactos y solventar las dificultades que pueden surgir y por tanto, se encuentran satisfechos. Por ejemplo, una madre decía: "estoy contenta en ver el bien que le ha hecho a mi hijo"; otra indicaba: "ha contribuido a que mi hija salga del aislamiento en el que se encontraba". Como se deduce de dichas expresiones, las familias de los adolescentes discapacitados se muestran satisfechas por el desarrollo de las acciones de voluntariado y deseosas de su continuación, al igual que los propios discapacitados y los voluntarios.

Discusión

En primer lugar, habría que destacar que este tipo de intervenciones para promover voluntariado social en jóvenes constituye una experiencia educativa muy saludable, además de ser muy útil para las personas de los colectivos desfavorecidos o discapacitados que reciben la ayuda.

La clara funcionalidad que poseen los objetivos propuestos en el presente trabajo avalan su importancia, dado que, como se ha comentado anteriormente, poseer habilidades sociales permite al ser humano la consecución de experiencias sociales que contribuyen tanto a aumentar sus relaciones y la calidad de las mismas, como al incremento en el auto-conocimiento y la mejora de la autoestima. Al mismo tiempo, trabajar para mejorar las habilidades sociales en los adolescentes discapacitados motores puede contribuir a disminuir la situación de desventaja social en la que se encuentran, a la vez que se fomenta en estos adolescentes más confianza en sí mismos y más capacidad de relación con los iguales.

El diseño de este trabajo ha supuesto la evaluación de un programa de voluntariado teniendo en cuenta, no sólo el impacto que dicho programa tiene sobre los adolescentes que participan como voluntarios, sino también los cambios que se han podido producir en el grupo de chicos y chicas que presentan discapacidad motora, así como el grado de satisfacción de este colectivo y sus familias.

Este programa utiliza la técnica de voluntariado inducido (Carnegie Council on Adolescent Development, 1989). El empleo en educación de este tipo de programas es aún bastante novedoso, ya que existe escasa literatura sobre este tema, procediendo gran parte de ella de organizaciones no gubernamentales que no se han planteado como meta desarrollar materiales ni instrumentos de evaluación, sino la acción directa.

Se discuten a continuación los resultados obtenidos en relación con los objetivos propuestos. Los dos primeros objetivos que se planteó en la investigación fue determinar el efecto que el programa de voluntariado tenía sobre la competencia social y el autoconcepto del grupo de adolescentes discapacitados, respectivamente. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran una mejora tanto de la competencia social, en forma de un incremento en habilidades sociales, como del autoconcepto general y social de los adolescentes discapacitados como consecuencia de su participación en el programa de intervención. Estos resultados coinciden con los de diversos estudios (Barrera & Li, 1996; Connell et al., 1994; Harter, 1998; Moran & DuBois, 2002; Newcomb & Keefe, 1997), en los que se observa que el hecho de recibir apoyo social afecta positivamente a la competencia social y al autoconcepto. Por tanto, en consonancia con el primer y segundo objetivo, nuestro programa de intervención basado en hacer un amigo o amiga ha tenido un efecto positivo sobre las habilidades sociales y el autoconcepto de los adolescentes participantes.

Además, como tercer objetivo se pretendía determinar el cambio producido en el autoconcepto y los valores prosociales del grupo de adolescentes voluntarios. En la medida tomada de autoconcepto, evaluado antes y después de la prestación de ayuda a los adolescentes discapacitados, no se han observado diferencias significativas. Sin embargo, en un estudio previo similar al nuestro se produjo un incremento de las relaciones sociales prosociales y un cambio de actitudes en los voluntarios (Miller et al., 2002). No hay que olvidar que los adolescentes participantes en el presente estudio aceptaron voluntariamente participar en la actividad tras un primer año de programa en el que se trabajaron valores solidarios, por lo que la ausencia de diferencias en las puntuaciones de autoconcepto, tomadas antes y después del voluntariado, pueden deberse a que estos adolescentes presentaban puntuaciones elevadas en autoconcepto prosocial antes de la intervención, por lo que no se han podido elevar más debido al efecto techo. Es decir, poseían ya una autoimagen prosocial de sí mismo y la experiencia práctica no ha producido cambios significativos. Una interpretación similar puede darse para los efectos de la intervención sobre los valores de amistad y compañerismo debido a que el grupo de adolescentes voluntarios presentaban puntuaciones altas desde el inicio.

Estos resultados pueden deberse al hecho de que la mayoría de los integrantes del grupo de voluntarios eran mujeres, las cuales tienden a presentar un autoconcepto social más alto que los varones (Gabelko, 1997), además de manifestar en mayor medida comportamientos prosociales (Fuentes, 1990). De hecho, Switzer et al. (1995) encontraron resultados parecidos a los obtenidos en esta investigación. En concreto, antes de una intervención destinada a favorecer el desarrollo prosocial observaron que las jóvenes eran más altruistas y mostraban mayor predisposición a ayudar a los demás que los varones, por lo cual, éstos últimos se beneficiaron en mayor medida de este tipo de intervención.

Por otra parte, este trabajo de investigación constituye una de las pocas investigaciones realizadas en el campo del voluntariado inducido, poniendo en contacto real a dos poblaciones entre las que no existe relación habitual e intentando enriquecer a ambas en diferentes áreas. Sin embargo, en nuestro caso, el programa no tiene efectos sobre los adolescentes normativos, debido quizás a que estos adolescentes eran en su mayoría mujeres, las cuales tienden en mayor medida a prestarse como voluntarias y son de antemano, personas solidarias y poseedoras de valores como la amistad y el compañerismo. Por este motivo, y con el fin de evaluar la eficacia del programa en este grupo de adolescentes, sería conveniente que en futuras investigaciones se contrasten las medidas de grupos de adolescentes voluntarios y no voluntarios, así como que estos grupos fuesen más heterogéneos respecto a la variable género para comprobar si realmente los varones se benefician en igual o mayor medida de su participación en este tipo de programas.

El cuarto objetivo evaluado en este trabajo, la satisfacción de los participantes, se analiza a partir de los comentarios realizados por las familias, los adolescentes discapacitados y los adolescentes voluntarios. Los resultados de esta evaluación permiten sostener que tanto las familias como los discapacitados motores están sumamente satisfechos con la experiencia y, de forma especial, cuando las actividades sociales realizadas han supuesto un contacto personal cara a cara. También los adolescentes voluntarios se han mostrado satisfechos de la experiencia y la han valorado muy positivamente.

Resumiendo, los datos demuestran que los adolescentes discapacitados han aumentado sus habilidades sociales, su autoconcepto y su percepción de apoyo social. Estos resultados son congruentes con algunas investigaciones, como la de Cornell et al. (1990), que encuentran una relación entre la competencia social y aspectos concretos del autoconcepto, señalando que el éxito o fracaso percibido en las relaciones con los demás impacta en la autoevaluación de la competencia social, incidiendo a su vez en la autoestima. En cualquier caso, futuras intervenciones deben seguir considerando el estudio y análisis de estas variables, así como sus relaciones en muestras de niños y adolescentes discapacitados motores, los cuales pertenecen a un tipo de discapacidad menos estudiada que otras.

Finalmente, se anima a los profesionales de la educación a desarrollar programas de voluntariado inducido para adolescentes como parte de su programa formativo. Es una experiencia que puede organizarse en el centro escolar dirigiéndola hacia el exterior (centros de ancianos, hospitales u otros contextos donde existan otras personas que necesitan ayuda), o bien hacia el interior del propio centro (p.e., ayudando a niños emigrantes o discapacitados motores en el centro, mediando en resolución de conflictos interpersonales, etc.). Además, puede diseñarse para alumnado hacia el final de la educación primaria, o bien en la secundaria, con adolescentes. Sin duda estas experiencias representan una educación dirigida a la persona, no solo como receptora de conocimientos académicos, sino como futuros ciudadanos, promocionando actitudes y comportamientos positivos y solidarios hacia las personas con alguna discapacidad, en una educación integral y dirigida a la mejora de la convivencia social.

Referencias

Alías, E. (1991). Integración del niño con necesidades educativas especiales en aulas ordinarias: variables psicosociales. Tesisdoctoral, Universidad Complutense de Madrid, España. [ Links ]

Bal, S., Crombez, G., Van Oost, P. & Debourdeaudhuij, I. (2003). The role of social support in well-being and coping with self-reported stressful events in adolescents. Child Abuse & Neglect, 27 (12), 1377- 1395. [ Links ]

Barrera, M. & Li, S. A. (1996). The relation of family support to adolescents. psychological distress and behavioural problems. En G.R. Pierce & B.R. Sarason (Eds.), Handbook of social support and the family, (pp. 313-343). New York: Plenum. [ Links ]

Bellón, J. A., Delgado, A., de Díos, J., & Lardelli, P. (1996). Validez y fiabilidad del cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC-11. Atención Primaria, 18(4), 153-162. [ Links ]

Boivin, M. & Begin, G. (1989). Peer status and selfperception among early elementary school children: the case of the rejected children. Child Development, 60, 591-596. [ Links ]

Carnegie Council on Adolescent Development (1989). Preparing American youth for the 21st century. Nueva York: Autor. [ Links ]

Connell, J. P., Spencer, M. B. & Aber, J. L. (1994). Educational risk and resilience in African-American youth: Context, self, action and outcomes in school. Child Development, 65, 493-506. [ Links ]

Cornell, D. G., Pelton, G. M., Bassin, L., Landrum, M., Ramsay, S., Cooley, M. R., Lynch, K. A. & Hamrick, E. (1990). Self-concept and peer status among gifted program youth. Journal of Educational Psychology, 82(3),456-463. [ Links ]

DuBois, D. L. & Tevendale, H. D. (1999). Self-esteem in childhood and adolescence: Vaccine or epiphenomenon? Applied and Preventive Psychology, 8, 103-117. [ Links ]

Eisenberg, N. & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviours. Psychology Bulletin, 101, 91-119. [ Links ]

Elexpuru, I. y Medrano, C. (2000). Desarrollo de valores en instituciones educativas. III Congreso de Centros Educativos. Bilbao:Universidad de Deusto.Fuentes, M. J. (1990). Análisis de variables afectivas quemediatizan la conducta prosocial de ayuda en adolescentes. Revista de psicología social, 5(2-3), 237-248. [ Links ] [ Links ]

Gabelko, N. H. (1997). Age and gender differences in global, academia, social and athletic self concepts in academically talented students. Comunicación presentada en la Annual Meetingof the American Educational ResearchAssociation, Chicago. [ Links ]

Harter, S. (1998). The development of self-representation. En W. Damon (Series Ed.) y N. Eisenberg (Vol. Ed.). Handbook of child psychology: vol. 3. Social, emotional and personality development (pp. 553-617). New York: John Wiley. [ Links ]

Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the clasroom: motivational and informational components. Developmental Psychology, 17, 300-312. [ Links ]

Harter, S. & Pike, R. (1984). The Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children. Child Development, 55(6), 1969-1982. [ Links ]

Infante, L. (2005). Cuestionario de autoconcepto social: justificación y propiedades psicométricas. Tesis doctoral, Universidad deMálaga, España. [ Links ]

Lin, N., Dean, A., & Ensel, W. M. (1981). .Social support escales. A methodological note., Schizophrenia Bulletin, 7(1), 73-89. [ Links ]

Maton, K. L. (1988). .Social support, organizational characteristics, psychological well-being and group appraisal in three self help group populations.,American Journal of Community Psychology, 16 (1), 53-78. [ Links ]

Miller, K. D, Schleien, S. J., Rider, C., Hall, C., Roche, M. & Worsley, J. (2002). Inclusive volunteering: Benefits to participants and community. Therapeutic Recreation Journal, 36(3), 247-259. [ Links ]

Morales, F. M., Moreno, M. P. y Vallejo, M. (2003). El apoyo social percibido por inmigrantes residentes en Málaga: diferencias en función del idioma de origen. Encuentros en Psicología Social, 1(5), 122-126. [ Links ]

Moran, B. L. & DuBois, D. L. (2002). Relation of social support and self-esteem to problem behavior: Investigation of differing models. Journal of Early adolescence, 22, 407-435. [ Links ]

Mpofu, E. (2003). Enhancing social acceptance of early adolescents with physical disabilities: effects of role salience, peer interaction, and academic support interventions. International Journal of Disability, Development and Education. 50(4), 435-454. [ Links ]

Newcomb, M. D. & Keefe, K. (1997). Social support, selfesteem, social conformity and gregariousness: Developmental patterns across 12 years. En G. R. Pierce & B. Lakey (Eds.) Sourcebook of social support and personality (pp. 303-333). New York: Plenum. [ Links ]

Ortiz, P. (1990). Estudio sobre el autoconcepto de parapléjicos varones adultos. Tesis doctoral, Universidad Complutense deMadrid, España. [ Links ]

Piliavin, J. A. & Charng, H. W. (1990). Altruism: A review of recent theory and research. Annual Review of Sociology, 16, 27-65. [ Links ]

Sabeh, E. N. (2002). El autoconcepto en niños con necesidades educativas especiales. Revista Española de Pedagogía, 223, 559-572. [ Links ]

Sarason, I. G. (1988), .Social support, personality and health. En M. P. Janisse, Individual differences, stress and Health Psychology (pp. 109-128). Nueva York: Springer Verlag. [ Links ]

Switzer, G. E., Simmons, R. G., Dew, M. A., Regalski, J. M. & Wang, C. (1995). The effect of a School-Based Helper Program on adolescent self-image, attitudes and behavior. Journal of Early adolescence, 15, 429-455. [ Links ]

Winkelman, M. & Shapiro, J. (1994). Psychosocial adaptation of orthopedically disabled. Mexican children and their siblings. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 6, 55-71 [ Links ]

Wolman, C. & Basco, D. (1994). Factors influencing selfesteem and self consciousness in adolescents with spina bifida. Journal of Adolescents Health, 15, 543-548. [ Links ]

Recibido: diciembre de 2007.

Aceptado: marzo de 2009