Introducción

En el mundo contemporáneo se han dado reivindicaciones importantes relacionadas con el derecho a la igualdad de las personas. La concreción de ello en el siglo XX fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, luego de dos guerras mundiales y una sistemática y cruel violación de los derechos de toda índole. Desde esta declaración, se concretó la igualdad en su artículo primero: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros" (Asamblea General de las Naciones Unidas 1948); esta igualdad incluye a sectores de la población históricamente excluidos y segregados como las mujeres. Unido a ello, están diversos eventos mundiales como el movimiento sufragista en estados europeos, acompañado de la inserción de la mujer el campo laboral y económico en occidente. En Latinoamérica, estos cambios fueron más lentos, debido al atraso económico y al fuerte componente religioso católico tradicional. No obstante, países como Ecuador y Uruguay fueron pioneros a principios del siglo XX en reconocer derechos políticos a las mujeres.

Esta reflexión permite entender que las dinámicas actuales de participación política de las mujeres implican un mayor conocimiento por parte de estas de los aspectos políticos y económicos que las afectan, sin embargo, a pesar de un aparente conocimiento de sus posibilidades de participación, en la práctica las mujeres no lo hacen debido a diversos escenarios de índole cultural, económico y social que les impide estar en una situación equilibrada respecto a los hombres en el plano de sus derechos políticos.

La participación política de las mujeres debe ser libre, autónoma e informada, para avanzar en el camino de la reivindicación de los derechos de este grupo vulnerable. En ese orden de ideas, la pregunta a responder en el presente artículo de revisión es: ¿qué se sabe en el ámbito iberoamericano sobre la participación y el empoderamiento político de las mujeres?

El objetivo o propósito de este texto es efectuar una revisión descriptiva en donde nos pongamos al día sobre los conceptos y los abordajes más destacados en el ámbito de la participación y el empoderamiento político, para que ayude a construir una postura desde la Bioética. El texto es un acercamiento a los antecedentes investigativos empíricos necesarios para construir una postura desde la Bioética más allá de la tradicional y consuetudinaria forma de ver las cosas.

El artículo en una primera parte mostrará la metodología utilizada para la elaboración del texto; en un segundo momento desarrollará y mostrará los resultados de la revisión, abordando la categorización de todos estos documentos por temas; en su tercera parte, se describirán los estudios que mencionan y relacionan a la Bioética, el género y el feminismo, así como los artículos relacionados con estudios de caso por países o regiones y en una última y cuarta parte, planteará las conclusiones fundamentadas de los datos analizados.

Metodología

La revisión de literatura implicó la recolección de datos realizada entre los meses de febrero a mayo del 2021. La búsqueda se dio en la biblioteca virtual y en la base Scopus. Se incluyeron, además, las bases de datos PubMed, APA, DOAJ y SciELO. Por su parte, los descriptores utilizados fueron: Bioética feminista, participación y género, participación política de las mujeres y empoderamiento político de las mujeres en América Latina. En todas las bases de datos se usaron los términos antes mencionados cambiando los ítems particulares de búsqueda con el fin de encontrar más información.

Los criterios de inclusión se enfocan en artículos que fueran resultado de proyectos de investigación, capítulos de libros y tesis en español e inglés, disponibles en las bases de datos arriba mencionadas y utilizadas de enero del 2011 a enero del 2021, que se relacionan sobre la participación y el empoderamiento político de las mujeres en Iberoamérica.

El intervalo de 10 años se orientó bajo la necesidad de encontrar e identificar aspectos relacionados con la Bioética, la participación y el empoderamiento político femenino. Se encontraron 157 documentos, de ellos se escogieron 63. Fueron excluidos los artículos o los documentos que no cumplían con los criterios establecidos. Se hizo un análisis de temas y subtemas empleando un importante número de productos que permitieron la revisión sistemática de los tópicos a abordar.

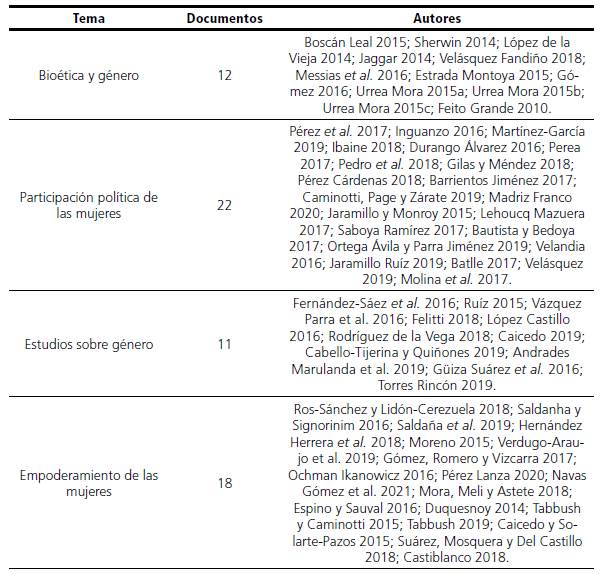

Todos los textos serán clasificados por los siguientes temas: a) Bioética y género, b) participación política de las mujeres, c) estudios sobre género y d) empoderamiento de las mujeres. Posteriormente, los documentos seleccionados se describirán con el siguiente orden: a) Artículos relacionados con el criterio Bioética, género y feminismo: 12 artículos. b) Artículos relacionados con estudios de caso por países o regiones: 1 que muestra datos mundiales; 1 que aborda la temática en Asia; 3 de España; 6 que abordan a América Latina en su conjunto; 10 de México; 1 de Bolivia; 6 de Chile; 4 de Argentina; 1 de Venezuela y de Colombia 17 artículos y 1 tesis de doctorado (en este aparte se presentarán los textos por países con una breve alusión a su contenido). La descripción por países permite identificar cuánta literatura existe por cada país y verificar cuánto han avanzado respecto al tema.

Por lo encontrado y seleccionado, el análisis se enfocará en Iberoamérica, ya que engloba las investigaciones con características similares en el objeto de estudio, las mujeres en sus diversas dimensiones y cómo se ve el ámbito de la participación y el empoderamiento de estas en la región.

Resultados

Categorización por temática

Se creó una matriz que categoriza las temáticas abordadas en los diferentes documentos con las siguientes palabras clave y palabras de significado descritas en el contenido de cada documento: Bioética y género; participación política de las mujeres; estudios sobre género y empoderamiento de las mujeres. Posteriormente, se sistematizó y verificó la información.

Discusión

Estudios que mencionan y relacionan la Bioética, el género y el feminismo

Una primera aproximación al tema se relaciona con encontrar aquellos documentos que muestren las discusiones más relevantes en cuanto al feminismo y la perspectiva de género bajo un enfoque bioético. En esta búsqueda se resalta la escasez de fuentes más recientes; no obstante, se puede iniciar con Feito Grande (2010), quien nos cuenta que la Bioética, desde su consolidación como disciplina y fuente de estudio, ha ignorado u olvidado las cuestiones sociales y de género, en donde se puedan encontrar las fuentes de la opresión en individuos que pertenecen a una comunidad en particular. La autora destaca que la Bioética feminista corrige este modo de entender la autonomía elaborando un concepto distinto: la autonomía relacional.

Por su parte, Boscán (2015), Sherwin (2014), López de la Vieja (2014) y Jaggar (2014) resaltan esta postura de ver a la Bioética desde las mujeres, mencionan la Bioética feminista como una forma más acertada de ver este problema.

Cabe decir lo que describe Boscán cuando arguye que: "Una Bioética Feminista nos permitiría mantener en el norte de nuestras reflexiones la atención sobre la situación de las mujeres y de los varones con una mentalidad y comportamiento no patriarcal" (Boscán 2015, 165).

Se resalta que para entender los procesos de carácter bioético que afectan a las mujeres y a otras identidades no convencionales es imprescindible tener una lectura amplia, como la que ofrece la Bioética feminista. Esta propone la ética del cuidado, enfocada en los casos y las circunstancias concretas, donde se busca tener otra perspectiva o visión con el fin de escuchar al otro, teniendo en cuenta sus sentimientos y afectos.

López de la Vieja (2014) y Jaggar (2014), lo resumen así:

[inicio cita] En los años setenta, la ética del cuidado representó un punto de inflexión en los debates sobre la universalidad de los principios morales, en especial la autonomía y la justicia. El trabajo realizado por C. Gilligan y su equipo llevó a replantearse el significado y alcance real de los criterios generales y, también, la metodología para analizar los casos prácticos. Desde el punto de vista médico, jurídico y moral, no era indiferente que la conciencia moral se desarrolle de dos formas distintas. La tesis de que existe una vía alternativa, una "voz diferente". (López de la Vieja 2014, 145).

Sherwin (2014), también aludiendo a la ética feminista, explica las críticas respecto a la elección ética para las mujeres, estas críticas feministas apelan a Gilligan (1982) cuando muestra dos patrones distintos en la toma moral de las decisiones, la ética de la justicia, que es la tradicional, casada con los principios abstractos y universales, es genérica; y otra ética, como postura alterna, la cual denominó la ética del ciudad o la responsabilidad, donde el contexto de la decisión se vuelve preponderante, es más particular y se le asigna un valor al acto de no lastimar a las personas, además se ocupa de las personas y sus particularidades. En ese orden de ideas, la ética y la Bioética feminista se inclinan más por la ética del cuidado.

Para las autoras referidas, surgen diversos interrogantes sobre el dominio, la opresión y los dilemas morales que se derivan de estos contextos; por lo tanto, el enfoque tradicional y liberal de la ética se ha encontrado con diversos desafíos que van más allá de la tradicional forma de ver ámbitos como la autonomía. En estas nuevas situaciones, el enfoque de género ha contribuido a que ciertas diferencias y algunas formas de control, aquellas estructuras que discriminan y otras cuestiones similares, sean visibles. Las diferencias han empezado a ser relevantes también o sobre todo en la Bioética (López de la Vieja 2014).

Jaggar (2014), por su parte, resalta que la teoría de la ética feminista confluye en desacreditar o demeritar el enfoque tradicional de la ética occidental, donde es evidente el sesgo masculino. Esgrime que las feministas que critican la teoría ética moderna masculina se apoyan en la situación de que se devalúa a la mujer y a las experiencias femeninas en el universo general donde predominan dicotomías conceptuales como cultura/naturaleza, trascendencia/inmanencia, permanente/invariable, universal/particular, mente/cuerpo, razón/emoción y público/privado. La autora asocia un término más valorado con la masculinidad y el menos apreciado con la feminidad, además, confluye en proponer, como las autoras antes relacionadas, una fórmula alternativa en donde se resalte la categoría género, así como otras categorías derivadas de esta y concluye al decir que "extiende el dominio de la ética para que incluya a la ética misma: nos damos a la tarea de hacer el análisis ético del análisis ético, así como la teoría ética de la teoría ética misma" (Jaggar 2014, 42).

Otros autores aluden a la Bioética y las mujeres abordándolo desde la violencia de género; Velásquez (2018) explica en su trabajo sobre feminicidio y su abordaje bioético que se debe reubicar el concepto a fin de posibilitar su inclusión dentro de la disciplina. Para ello afirma:

Construye una hipótesis que examina el término como acontecimiento y desarrolla una explicación a partir del método abductivo. Plantea tres momentos: un sitio acontecimal, unas categorías explicativas y la interpelación. El resultado es la postulación del término acontecimiento-feminicidio, lo cual permite efectuar la inclusión dentro del saber de la bioética y posibilitar la interpelación (Velásquez 2018, 81).

Messias et al. (2016), a su vez en su artículo de revisión, escoge 15 artículos relacionados con violencia sexual en mujeres y dan como conclusión que, considerando la importancia de este tema, se sugiere que se hagan más estudios con la perspectiva bioética, con un enfoque en el contexto del trabajo de los profesionales de la salud en la atención a las mujeres en Brasil. Estrada (2011) también desarrolla el tema de la violencia machista y menciona que esta se ha posicionado en todo el mundo, causando unas elevadas morbilidad y mortalidad, no solo en las mujeres, sino también para personas de orientaciones de género diferentes a la heterosexual, en particular "las de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales), las cuales cada vez más experimentan diferentes formas y grados de violencia. Los autores proponen el marco teórico para elaborar una política pública orientada a enfrentar esta problemática" (Estrada 2011, 37).

Aquí se resalta la necesidad de fortalecer las políticas públicas que promuevan y fortalezcan la autonomía de mujeres y hombres desde una perspectiva bioética, con estrecho diálogo con el género y la salud pública, respetando la libertad y reconociendo la dignidad de todos sin distinción de su adscripción de género. Gómez (2016) desarrolla un trabajo relacionado con los planteamientos de la Bioética y la psicoterapia, exponiendo los aportes de la Bioética en las terapias familiares, hace un acercamiento al planteamiento del feminismo y la dignidad de las mujeres en el campo de la terapia familiar estructural, cuestionando los roles estereotipados en las relaciones entre mujeres y hombres que son reproducidos en la terapia y llega a la conclusión de que es importante el lenguaje utilizado en estas terapias, pues dejan clara la persistencia de la injusticia, la desigualdad y la regresión en el seno de procesos que antes se consideraban justos, igualitarios y progresistas.

Urrea Mora (2015a), por su parte, tiene tres textos como resultado de su tesis doctoral que aborda la Bioética, el género y las mujeres gestantes. En sus artículos muestra su investigación a partir del diálogo Bioética-género que realizó, con el propósito de relacionar significados que del cuerpo (muestra que modificaciones del cuerpo, significados y simbolismos durante la gestación generan cambios en la forma de relacionarse con ellas mismas y su contexto) y el ejercicio de la autonomía tienen mujeres embarazadas y profesionales de salud (odontólogos/as, médicos/as y enfermeras/os), así, alude al cuerpo, al género y al concepto de autonomía. Respecto a la autonomía desde la perspectiva Bioética-género ligada a la toma de decisiones de mujeres gestantes sobre sus cuerpos, concluye que la autonomía se considera una dinámica sociopolítica que llega tarde a las relaciones médico-paciente cuando los avances tecnocientíficos ponen sobre el tapete dilemas bioéticos relacionados con los fines de la medicina y la concepción salud-enfermedad.

Estudios sobre participación y empoderamiento femenino en Iberoamérica por países

En la literatura, que abarca reflexiones y estudios mundiales, encontramos en primera instancia a Pérez, Da Silva y Mottinha (2017), quienes nos mencionan la problemática mundial en cuanto a la subrepresentación de la mujer en el orden político, además, en sus conclusiones aluden que los países con mayor democracia y cultura política son los que poseen más representación de las mujeres en el ámbito de poder político y que en estos se ve reflejado un mayor interés en asuntos relacionados con el feminismo; por lo tanto, la cualidad de la democracia como ideología es una variable importante en la composición de la representación política de las mujeres.

Por su parte, Inguanzo (2016) resalta que el porcentaje de mujeres en los parlamentos de los países de Asia-Pacífico es de los más bajos del mundo; paradójicamente, varios de estos países cuentan con una amplia tradición de mujeres jefas de gobierno. El autor arguye que la ausencia de mujeres en el ámbito político se debe al sistema electoral de tipo plurality y las resistencias a la adopción de cuotas. Además, por actitudes políticas tradicionales hacia la participación de la mujer en la vida pública y hacia determinadas concepciones de autoridad característicos de estos países.

En Iberoamérica se encuentran algunos estudios de España: Fernández-Sáez et al. (2016) hacen un estudio ecológico sobre la equidad de género en las 17 comunidades autónomas entre 2006 y 2014, cálculo de: 1) índice de equidad de género modificado (IEGM) de las CC. AA. (0 = equidad, ±1 = inequidad) y 2) convergencia interregional y temporal en equidad de género. Encuentran como resultado que en este país, en el contexto de equidad de género alcanzado en las comunidades autónomas en el rango analizado, se ha perdido durante la crisis económica y aumentó, por lo tanto, la desigualdad en la equidad de género, la cual sigue siendo desfavorable a las mujeres.

Por el lado del empoderamiento de las mujeres en España, Ros-Sánchez y Lidón-Cerezuela (2018) hacen un estudio con cinco mujeres mayores de 65 años, donde se analizaron las categorías autoestima, autoconfianza y educación, encontrando que las entrevistadas manifestaban tener baja autoestima:

Dificultades a la hora de llevar las riendas de su vida, inseguridades y una participación social escasa, lo que denotaba un déficit de empoderamiento. Relacionaban lo anterior con la educación que habían recibido, fundamentada en los mandatos de género que recluyen a las mujeres al ámbito privado y eliminan el principio de igualdad de oportunidades con respecto a los hombres (Ros-Sánchez y Lidón-Cerezuela 2018, 3).

Siguiendo con abordajes de mujeres en España, Martínez-García (2019), en un reciente estudio sobre el acceso de las mujeres al poder, indaga sobre situaciones de discriminación de género y participación política de algunas mujeres que trabajan en comunidades pesqueras y encuentra que, a partir de su profesionalización en Galicia en los años 90, estas han mejorado su posición económica, política y social, además que destaca que desde la marginación y la falta de reconocimiento se han consolidado como referentes de nuevas formas de organización y dinamización de sus comunidades y se dan como un ejemplo a seguir.

Siguiendo con la descripción por países y regiones, en cuanto a los estudios encontrados sobre América Latina en general, se puede hablar inicialmente de Ibaine (2018); esta autora aborda la problemática de la paridad de género y la violencia política que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos desde la perspectiva institucionalista, concluyendo que esta violencia de género hacia las mujeres es el freno más importante para lograr la paridad en el ámbito político. Para la autora es necesario encontrar estrategias legales contra la violencia política de género, de conformidad con el escenario político, económico o institucional.

Ruíz (2015), por su parte, siguiendo con el tema de género y las políticas globales, desarrolla en su estudio la puesta en la agenda internacional sobre este tópico del género como categoría analítica, muestra que desde la academia el análisis se ha abordado desde la construcción cultural y social. Este documento se centra en el enfoque feminista desde la ciencia política y lo ve como:

La necesidad de transformar relaciones sociales y de empoderar a la mujer para que alcance su plena liberación. A lo largo de su evolución teórica, el feminismo ha ido ampliando su espacio de discusión y de análisis, cuestionando incluso a otros enfoques de las ciencias políticas que no incorporan dentro de su estudio la categoría de género (Ruíz 2015, 58).

Igualmente, Vázquez-Parra et al. (2016) muestra el tema de la igualdad de género y estudia las diversas variables que influyen en la brecha entre mujeres y hombres en los países que conforman la Alianza del Pacífico y concluye que esta organización intergubernamental debe trazar estrategias que permitan reducir la amplia brecha en lo político y económico, con el fin de mejorar la ventaja competitiva de los países que son miembros.

Siguiendo con Latinoamérica, Durango Álvarez (2016) menciona las diversas acciones afirmativas que debe establecer la región con el propósito de ampliar los espacios de participación política de las mujeres, indígenas y afros en Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Colombia.

Perea (2017) se refiere también a la acción colectiva de las mujeres y los procesos emancipadores en la región, hace un análisis desde los casos de la revolución cubana y los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia, además que parte del estudio de la efectividad de esta participación en procesos con características diferentes en cuanto a la forma de introducir la participación social y política en el caso de movimientos de mujeres.

Por otra parte, Saldanha y Signorinim (2016) realizan una revisión de las prácticas de empoderamiento femenino en la región, sus ejes de análisis fueron el empoderamiento con base en la renta femenina, prácticas originadas en la cotidianidad de las mujeres y las estrategias con base en grupos de mujeres con valorización de las especificidades, donde encontraron convergencia entre los resultados y los debates clásicos respecto al término empoderamiento y la inclusión del debate de género en las prácticas del empoderamiento femenino, apelando a talleres que permiten reconocer las prácticas pata reconocerlo y fortalecerlo.

Ya particularizando por países de América Latina, los estudios encontrados muestran divergencias en su cantidad y temáticas, por ejemplo, se encuentra la investigación de Saldaña et al. (2019), la cual muestra el tema del empoderamiento en México y analiza la relación de empoderamiento social de mujeres en Ciudad Guzmán, Jalisco. Su metodología fue netamente cuantitativa, ampliando un instrumento a 130 mujeres y encontrando un nivel global medio de empoderamiento, con menor satisfacción social, lo cual las lleva a disminuir su capacidad de influir en el medio y aumentar su vulnerabilidad.

A su vez, Hernández Herrera et al. (2018) se ubica también en México y hace un análisis sobre el fenómeno del empoderamiento a partir de las experiencias en sociedades cooperativas lideradas por mujeres en la Ciudad de México, con el objeto de descubrir sus prácticas y conocer sus historias referidas a sus negocios, con el fin de saber sobre sus principales obstáculos, sus retos y la percepción de posibles manifestaciones de discriminación por su condición de mujeres.

Sobre el empoderamiento femenino y el género, Moreno (2015) aborda un estudio de caso sobre el proceso de implementación de una intervención municipal, cuyo propósito esencial fue desarrollar un proyecto productivo para mujeres de bajos recursos en una comunidad del Estado de México, arguye que ese programa cumplió exitosamente la agenda de actividades que se propuso durante su fase inicial, pero enfrentó diversos problemas de naturaleza política que redujeron su alcance. Felitti (2018), a su vez, expone su investigación al analizar las representaciones de la "mujer moderna" que construyó la revista mexicana Claudia desde su lanzamiento editorial y cómo ella fue dando lugar a imágenes y discursos de liberación femenina, a medida que avanzaba la década de 1970 y se sucedían cambios en las políticas demográficas mexicanas y en el debate político internacional sobre la situación de la mujer (Felitti 2018).

Siguiendo con México, Verdugo-Araujo et al. (2019) hace su estudio sobre la participación comunitaria como vía para el empoderamiento de encargadas del programa Comedores Comunitarios en Culiacán (México), donde muestran, por su parte, que el empoderamiento no es un proceso que pueda darse a otras personas, es un proceso individual, de autoconfrontación y de autocuestionamiento de la situación en que se encuentra cada mujer y cada hombre dentro de una comunidad.

Gómez et al. (2017) también aluden a la visibilización de la participación femenina en los Comités Comunitarios de Agua Potable de Toluca (México), los autores mencionan que a partir de trabajo de campo etnográfico y la aplicación de entrevistas a profundidad identificaron que el mayor empoderamiento femenino se da en las mujeres que ocupan el cargo de tesoreras en estos comités; arguyen que por el cuidado de las finanzas en el hogar, ellas han revalorizado su rol y tienen un papel estratégico para favorecer una convivencia pacífica en la comunidad, además, enfatizan el hecho de que las mujeres tesoreras ponen en el centro el aspecto ético, la transparencia y la rendición de cuentas, mejorando la gobernanza en sus territorios.

En cuanto al trabajo encontrado de Pedro et al. (2018), nos dicen en su estudio que la participación política de las mujeres de San Simón Almolongas, Oaxaca, está condicionada por los usos y las costumbres y se evidencia la división de cargos, los hombres ocupan los de mayor jerarquía y las mujeres los de menor rango, por ello, al acceder las mujeres a mejores cargos sin haber participado en el esquema de escalafón, provoca inconformidad, porque se han quebrantado los usos y las costumbres que imperan en el municipio.

Por su parte, Gilas y Méndez (2018) realizan un análisis de la importancia de las cuotas de género en México. Dicen que son una medida positiva que tiene como propósito incrementar la representación política de las mujeres; esto ha llevado a un impacto positivo de la judicialización de la política en ese país en la representación política de las mujeres y explica la relación entre estas medidas y la violencia política contra estas. Cabe resaltar cuando esgrimen que:

El avance de las cuotas se reduce al incremento numérico, pero no logra producir cambios sociales. La apuesta debería hacerse a largo plazo, con políticas públicas integrales que fomenten un cambio en la educación de la sociedad mexicana, a la par de seguir implementando medidas positivas, con el fin de lograr la igualdad en otros ámbitos de la vida social y con ello cambiar posturas (Gilas y Méndez 2018, 201).

Respecto a las diversas políticas sociales, Ochman Ikanowicz (2016) las menciona y relaciona con el empoderamiento de las mujeres; en esta investigación muestra que aunque los gobiernos han reconocido la necesidad de integrar la perspectiva de género a las políticas de desarrollo, las políticas sociales no han sido suficientes para dar una solución que tenga impacto real en la calidad de vida de las mujeres, menciona los programas de combate a la pobreza implementados en México que declaran haber integrado la perspectiva de género en su diseño, no obstante, han sido insuficientes, pues reproducen y refuerzan los estereotipos y los roles tradicionales de género, de manera que tienen un impacto negativo en el bienestar de las mujeres.

Al ubicar a la población indígena de mujeres en México, Pérez Cárdenas (2018) investiga estas y su participación política de cómo este grupo poblacional se inserta en la toma de decisiones. Parte de un recorrido sobre la movilización indígena y las nuevas formas de participación política en escenarios de neoextractivismo que atentan contra sus territorios. La autora concluye que:

Por tal motivo, es necesario que las indígenas incorporen, asuman y ejerzan los derechos que les corresponden como miembros de un pueblo indígena, como mujeres y, en general, como sujetos y ciudadanas, haciendo uso de las prerrogativas que les pertenecen por el hecho de ser integrantes de un Estado nación (Pérez Cárdenas 2018, 10).

Se encuentra un artículo que menciona a las mujeres en Bolivia, autores como Barrientos Jiménez (2017) muestran que este país va a la vanguardia de los desarrollos en plano de los derechos políticos de las mujeres y es líder en la región en relación con la paridad de género en todos los niveles del Estado; no obstante, menciona que, en lo local, aún persisten dinámicas de discriminación y violencia sistemática a la participación política de autoridades municipales electas.

Por otra parte, se encuentran varios estudios sobre la situación de las mujeres en Chile, el primero de ellos es de Pérez Lanza (2020), quien desarrolló un estudio que da cuenta de cinco casos de mujeres que representan cargos de dirección en el sector de la agricultura en la provincia de Cienfuegos, llegando a la conclusión de que la presencia de las mujeres en estos cargos es insuficiente y sugiere una estrategia para elevar la integración de la mujer a la función directiva, con el fin de favorecer el desarrollo social, la realización de los derechos humanos, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo en la región.

Por su parte, Navas Gómez et al. (2021) nos muestran que existe una estrecha relación entre el empoderamiento femenino y la identidad de género, realizan un estudio cuantitativo que llega a la conclusión de que mientras mayor sea el puntaje de la variable empoderamiento femenino, habrá mayor percepción de igualdad de género, que, de acuerdo con el instrumento empleado, los individuos mostrarán una actitud de igualdad ante los roles de género. También se encuentra a Mora et al. (2018), quienes describen las consecuencias de participar en un emprendimiento productivo desde la perspectiva de mujeres indígenas y comparan, desde un enfoque intercultural, las experiencias de mujeres mapuche de Chile, participantes de un emprendimiento surgido en el marco de un programa con perspectiva de género y las experiencias de mujeres mayas de México, participantes de un emprendimiento bajo la dirección de un programa sin esta perspectiva. Concluyen más allá de si el emprendimiento tiene o no perspectiva de género, lo que fortalece el empoderamiento de las mujeres es si son ellas quienes autogestionan sus emprendimientos.

López Castillo (2016) recurre a la antropología del género, la educación popular y la pedagogía feminista para integrar reflexiones desde el feminismo de la segunda ola hasta el feminismo poscolonial para problematizar la experiencia planteada en su estudio. Destaca los procesos colectivos de concienciación y pone en tela de juicio el fenómeno de la construcción de conciencia de género al argüir que:

…el desarrollo de la conciencia de género no necesariamente desemboca en prácticas emancipatorias contra la desigualdad, pues la sujeción de las mujeres a la subordinación depende también de condiciones materiales y/o estructurales difíciles de subvertir, como la dependencia económica o un bajo nivel de escolaridad (López Castillo 2016, 170).

Siguiendo con Chile, Espino y Sauval (2016) explican que las divergencias en los resultados entre hombres y mujeres en el mercado laboral en Chile arguyen que existen dos barreras en la inserción laboral de las mujeres: las intrínsecas y las impuestas; unas relacionadas con la tradicional división sexual del trabajo y otras relacionadas con limitaciones institucionales y de mercado discriminatorias que reproducen la discriminación. Duquesnoy (2014) también estudia a mujeres chilenas, propone varias reflexiones respecto a la emergencia de la visibilización política actual de las mujeres williche como promotoras de un proceso complejo de resiliencia cultural comunitaria, además que resalta el empoderamiento y la resiliencia de estas mujeres y que revelan un feminismo militante y proactivo a favor de la liberación de sus congéneres dentro de estructuras machistas tradicionales, "muchas mujeres tienden a afirmar que, aun con singularidades y modus operandi más modernos, siguen cumpliendo un rol activo ancestralmente admitido en el pueblo mapuche" (87).

Se hallaron varios documentos que mencionan y analizan la situación en Argentina; en primera medida se encuentra Caminotti et al. (2019), quienes analizan la inclusión de las mujeres en cargos subnacionales en cumplimiento de la ley de cuotas de ese país entre 1997 y 2007 y el vínculo de la elección de mujeres en órganos deliberativos locales y algunas variables de orden social democrático e institucional. Por último, concluyen que con la implementación de la ley de cuotas aumentaron los porcentajes de legisladoras provinciales electas, pero sus niveles de representación se ubicaron siempre por debajo del porcentaje mínimo legal establecido para las candidaturas.

Rodríguez de la Vega (2018) explora en su estudio a la autora argentina Mariana Enríquez en varios relatos que hablan sobre la violencia de género, los desórdenes psicológicos, el abuso en las escuelas y los feminicidios. La investigadora examina los siguientes conceptos: el posicionamiento de la mujer en torno a una sociedad estrictamente patriarcal siguiendo los parámetros definidos por Luce Irigaray; el patriarcado teniendo en cuenta los postulados de Judith Butler o Gerda Lerner y la relación entre cuerpo y poder por medio de los tratados de Michel Foucault, todo ello con el fin de mostrar la cuestión del empoderamiento de las mujeres de la historia que utilizan su cuerpo con el objetivo de revelarse contra el sistema de poder establecido.

Tabbush y Caminotti (2015) indagan sobre el lugar de las mujeres y las consignas de igualdad de género en las organizaciones populares argentinas y aborda el caso de la Organización Barrial Tupac Amaru, el único conducido por una mujer. El estudio abarca el periodo 2003-2014 y dice que:

Los hallazgos muestran que en la Tupac Amaru hay tres formas de entender las consignas de igualdad de género y que en esta organización-bienestar existe preocupación por el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de identidades sexuales diversas, sin todavía articular demandas de autonomía corporal de las mujeres y de redistribución del cuidado entre los géneros (Tabbush y Caminotti 2015, 147).

En otra investigación Tabbush (2019) alude al impacto diferencial de la participación femenina en la implementación de dos políticas públicas en el municipal de Morón en la Provincia de Buenos Aires; el primero en políticas sociales y el segundo en seguridad ciudadana. Concluye que el mismo grupo de mujeres encuentra muy distintas posibilidades de incidir y tener una voz en ambos espacios, en el primero definen sus demandas de asistencia social como legítimas y urgentes, y en el segundo deslegitiman e ignoran sus reclamos por mayor protección policial y seguridad ciudadana.

En cuanto al tema en las mujeres de Venezuela se encuentra el análisis de Madriz Franco (2020). Para la autora, la organización social e institucional ha sido impactada por una forma de democracia, definida constitucionalmente como participativa, allí las mujeres vienen ocupando un rol fundamental en la organización social y política, mostrando ser un dispositivo capaz de incidir en la construcción de una ciudadanía que contribuya a desmonopolizar el poder político tradicionalmente patriarcal y arguye que las relaciones hegemónicas de poder siguen siendo androcéntricas.

Las investigaciones encontradas sobre Colombia son prolíficas en las categorías buscadas y cabe anotar que son un sustento importante para el desarrollo de la investigación que da origen a este artículo. Empezamos con Jaramillo y Monroy (2015), estos autores reflexionan sobre la paridad democrática y sus avances en Colombia, además que hacen una aproximación a la participación de las mujeres en la administración pública en Colombia, donde cabe resaltar cuando dicen que:

En el 2013, el Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que el promedio general de participación de las mujeres en el máximo nivel decisorio, en las entidades del nivel nacional, fue: en la rama ejecutiva, de 37,4 %, en la rama legislativa, 15 %; en la rama judicial, 46,9 % y en los órganos de vigilancia y control, 38,12 %. (Jaramillo y Monroy 2015, 46).

Esgrimen que aún no existe paridad, pero se ha avanzado en una paridad fuera de las urnas, es decir, para que exista una democracia paritaria, las mujeres deben poder participar de forma equitativa, tanto en los cargos de elección popular como en los demás cargos públicos.

Por otro lado, Lehoucq-Mazuera (2017) nos explica, en su investigación, el rol del derecho en la movilización social del movimiento de mujeres en torno a la Ley de Cuotas en Colombia y apela a la teoría de movimientos sociales para responderla, donde concluye que una respuesta adecuada a la pregunta por el rol del derecho en la movilización social implica que la literatura sobre movilización legal debe alejarse de la adjudicación y en la utilidad del derecho para los movimientos y el cambio social.

Caicedo (2019), por su parte, estudia la implementación de políticas públicas a partir de estudios organizacionales relacionados con estudios de género por ONG de mujeres; concluye que las organizaciones de mujeres establecen formas organizacionales feministas y por ello no son organizacionalmente disonantes, ni burocráticas tradicionales ni sexualizadas.

Saboya Ramírez (2017) muestra su investigación realizada en mujeres de María La Baja, departamento de Bolívar, Colombia, región gravemente afectada por el conflicto armado y el desplazamiento forzado. La autora rescata que las mujeres abordadas han experimentado procesos de transformación interna que las han impulsado a introducir cambios en la dinámica de su mundo privado, en los procesos de interacción con sus cercanos, ganando el respaldo y el respeto por sus propias búsquedas y pesar del dolor, sufrimiento e insania de sus victimarios, persisten en asumir la defensa de la vida, le apuestan al esclarecimiento de lo no dicho, de las verdades que aún están escondidas, creen en los procesos de justicia y reparación y han ido aún más lejos, han perdonado a sus victimarios (Saboya Ramírez 2017, 118).

Bautista y Bedoya (2017) muestran algunos estudios sobre la mujer rural, abordándola desde la discusión sobre el movimiento social de mujeres por la paz, los aportes de las mujeres a la construcción de paz desde los contextos particulares y la participación de las mujeres en procesos de paz, mostrando como hallazgos de su investigación que no existen investigaciones que teórica y analíticamente reflexionen sobre la triada construcción de paz-mujer-ruralidad y que existen desafíos que llevan a profundizar en este campo, teniendo en consideración la materialización del proceso de paz.

Caicedo y Solarte-Pazos (2015) muestran el empoderamiento de mujeres de una ONG colombiana en su comunidad, arguyen que este empoderamiento es interdependiente, surge como su acción sobre los problemas sociales y públicos de su entorno e impacta el desarrollo social en la medida en que se transforman los valores que tienen sobre qué es una mujer y cómo es en su realidad. Cabello-Tijerina y Quiñones (2019) también hablan del proceso de paz en Colombia, desde una perspectiva territorial y femenina, analizando la justicia transicional desde la perspectiva de la irenología con un enfoque de género, donde el artículo resalta que:

Los avances logrados a través de la teorización de la paz se materialicen en la realidad, de tal manera que la construcción de la paz como proceso que concierne a todos los ciudadanos involucre a las mujeres no solo desde la esfera política sino desde su cotidianidad (Cabello-Tijerina y Quiñones 2019, 1).

Suárez et al. (2018) caracterizan los procesos de empoderamiento desde la asociatividad de las mujeres campesinas como una contribución al logro de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante una metodología de investigación cualitativa de casos descriptivos. Como hallazgos, indican que si bien la participación de las mujeres en los procesos asociativos ha promovido en ellas la toma de decisiones, el acceso a insumos agrícolas, asistencia técnica y autonomía económica, aún persisten desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres, por ello, es indispensable fortalecer los procesos asociativos mediante:

Un enfoque de género transversal, donde se brinden espacios de participación para que se analicen y cuestionen los roles tradicionales en el hogar, con el fin de transformar las brechas de inequidad y así contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional (Suárez et al. 2018, 158).

Castiblanco (2018) también habla sobre emprendimiento y se enfoca en el de tipo informal con una mirada desde el género. Llega a la conclusión de que los individuos inician este tipo de actividades ante las restricciones existentes en el mercado laboral formal y que las disparidades entre hombres y mujeres que existen en el mercado formal se trasladan a los mercados informales y que el emprendimiento también se ha manifestado como respuesta a las problemáticas de bajo empoderamiento, falta de empleo, dependencia económica de las mujeres en el país.

Ortega Ávila y Parra Jiménez (2019) estudian el liderazgo político de las mujeres electas en los Concejos Municipales del Área Metropolitana de Bucaramanga (2008-2015) y llegan a la conclusión de que la presencia de las mujeres en esta región colombiana es escaza y en varios municipios no se llegan a alcanzar los mínimos establecidos en la ley de cuotas. En cuanto al liderazgo político de las mujeres, sus propuestas se encaminan a desarrollar temas sobre satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad y los autores sugieren al final de su texto que:

Para que exista congruencia entre el rol del liderazgo político y el género, las concejalas deben promover acciones que beneficien y contribuyan al desarrollo de todos los miembros de la sociedad e impulsar proyectos dirigidos a suplir las necesidades de sus colectivos, para aportar en la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres (Ortega Ávila y Parra Jiménez 2019, 129).

Velandia (2016), quien hace un estudio con mujeres en el municipio de Facatativá, Colombia, resalta que, al reconocerse como sujetos singulares, las mujeres se configuran como sujetos políticos y sociales; con las políticas de iniciativas locales de paz se ayuda a concebir una tendencia en la que las mujeres se integren a diversos grupos como líderes y que, a través de sus acciones, empoderen a otras mujeres, para que salgan de la opresión sistemática y tradicional a las que se ven sujetas.

Andrades Marulanda et al. (2019) se centran en analizar el desarrollo del empoderamiento femenino y la igualdad de género en las empresas de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Enfatizan en visualizar que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y en especial el número 5 (igualdad de género) son indispensables para ayudar a fortalecer la equidad de género en esa ciudad.

Por su parte, Güiza Suárez et al. (2016) hacen un estudio de caso llevado a cabo en Vergara, Cundinamarca, Colombia, al analizar las acciones de participación comunitaria implementadas por los miembros de la vereda Llano Grande, con el fin de identificar las potencialidades, las dificultades y las lecciones en relación con la gobernanza ambiental y el empoderamiento comunitario, donde llegan a la conclusión de que la participación comunitaria ambiental ha sido un instrumento para el empoderamiento de las mujeres rurales en ese territorio que contribuye positivamente a la consolidación de buenas prácticas de gobernanza ambiental con perspectiva de género.

Siguiendo en los desarrollos empíricos en Colombia, Jaramillo Ruiz (2019) aborda el tema de cuotas de género y arguye que es un instrumento utilizado para promover el empoderamiento y la participación política de las mujeres en el país y examina cómo estas cuotas y el mérito se articulan en favor o en contra de la misma ley. El artículo presenta que la centralidad del mérito en el debate constitucional sobre las cuotas de género es peligrosa, "en tanto que ignora la naturaleza subjetiva del mérito, lo que limita el tipo de experiencias y el potencial que pesan en la representación democrática" (Jaramillo Ruiz 2019, 20) y termina su reflexión con la pregunta de si el mérito es compatible con el debate sobre el liderazgo global de las mujeres.

Batlle (2017) también expone el tema de la ley de cuotas en Colombia en particular en el Congreso de la República, donde muestra que desde la implementación de esta ley en el país el ambiente ha sido poco proclive al aumento de la participación de las mujeres en este órgano legislativo. También está Velásquez (2019), quien resalta que su estudio analiza la construcción de la política de género en Bogotá en el periodo de 2003 a 2008 con un gobierno de izquierda, que conllevó a su vez a fortalecer la incidencia de las mujeres para poner el tema de la política de género en ese periodo de gobierno distrital.

Molina et al. (2017) arguye que su trabajo se desarrolló a partir de estudios que explican la relación entre la participación de la mujer colombiana y el denominado protagonismo de la democracia en América Latina. La autora concluye que las democracias latinoamericanas para su consolidación deben necesariamente respetar el protagonismo del género femenino.

Por último, Torres Rincón (2019) en su tesis doctoral reconstruye algunas experiencias de organizaciones de mujeres en Colombia entre 1970 y 2017 y llega a varias conclusiones, una de ellas es:

…las expresiones de los feminismos populares se convierten en corrientes disruptivas del feminismo hegemónico, situando como sujeto del feminismo esas otras y otros, que el sistema normativo ha excluido de su centro de reconocimiento. Allí donde habitan los y las indeseables, excluidos, marginales y periféricos, los sujetos disidentes, travestis, campesinos, indígenas, afros, migrantes, prostitutas, etc. y es donde emergen miradas de emancipación que recrean otras formas de subjetividad política (Torres Rincón 2019, 402).

Conclusiones

La participación y el empoderamiento político de las mujeres en Iberoamérica se encuentra en una etapa de transición y consolidación. Según los autores analizados por países, existe una evidente disparidad en los desarrollos empíricos recientes y se encuentra un amplio universo de temas y estudios de caso.

Se destaca de la revisión que en países como México o Colombia existen varios campos de investigación que abordan los temas planteados en este artículo, todos ellos con disímiles formas de abordar el tema, por ello, en este texto no se categorizaron los enfoques o teorías, pues en la mayoría de los artículos no se hace alusión explícita a las teorías.

En relación con la temática de Bioética y mujeres, feminismo y género, se identifica un vacío en el desarrollo del conocimiento empírico, los asuntos bioéticos con el tema de las mujeres y su participación, empoderamiento y demás asuntos que las reivindican están aún por desarrollarse, por ello, es necesario fomentar investigaciones y proponer nuevas miradas que permitan construir una postura Bioética con perspectiva femenina y de género.