Introducción

“…comprender qué consume una sociedad requiere descubrir cuáles son sus creencias, cuáles son sus formas de vida paradigmáticas,cuál es la cultura o las culturas de esa sociedad, que van mucho más allá del ábaco y el orden, de lo cardinal y lo ordinal”. CORTINA (1999)

La existencia del Comercio Justo está directamente ligada a la concepción de un consumidor en cuyo proceso de toma de decisiones interviene su carácter altruista, diferenciándose así de los consumidores tradicionales quienes eligen un producto por su precio y características, mas no por la necesidad de ayudar al otro. De esta forma el Comercio Justo establece sus bases en un consumidor capaz de garantizarles a los pequeños productores una vida digna, a pesar de que los precios de los productos de este sistema sean más altos que los del sistema tradicional.

El consumidor se convertirá así en el motor del Comercio Justo, pues de su racionalidad y de sus futuras decisiones, dependerá la sostenibilidad de los productores y del sistema. Además, sus características están acordes con la realidad ambiental que requiere de agentes económicos capaces de entender las consecuencias de sus decisiones, ya que dependiendo del tipo de consumidor y sus creencias, son los efectos que se causan sobre el planeta (Leff, 2002).

De acuerdo a lo anterior podríamos concluir que las creencias de los consumidores del comercio justo son diferentes y se ciñen a aquellas en donde hay un mundo mejor en el cual se ve la armonía entre el hombre y la naturaleza, y en donde la igualdad pueda ser otra vez ese ideal tan añorado. Así, las acciones conscientes del hombre son el resultado de sus creencias. (Georgescu-Roegen, 1971).

En la articulación de los conceptos ambientales entre el hombre y la naturaleza se hace necesario el estudio del desarrollo sostenible y sustentable como vínculo imperante en el cambio de paradigma necesario en la sociedad. Es así como Elizalde (2003) plantea que

“…es imprescindible que transitemos hacia una nueva cosmovisión que substituya la aún vigente. La idea de sustentabilidad puede ayudarnos a diseñar y dibujar una nueva visión, una nueva comprensión, una nueva cosmología, urgente y necesaria para enfrentar los enormes desafíos que enfrentamos. El cambio fundamental de realizar no está en el plano de la tecnología, ni de la política o de la economía, sino que está radicado en el plano de nuestras creencias, son ellas las que determinarán el mundo que habitemos”.

Consumidores - ciudadanos económicos

El Comercio Justo se caracteriza por tener una estructura sencilla en su funcionamiento, donde un grupo de productores de los países del sur se asocian, obtienen productos amigables con el medio ambiente que comercializan a través de ONG, quienes finalmente venden sus productos en los países del norte. Esta estructura se debe en parte a los sujetos objetivo de la propuesta, los productores; quienes se caracterizan por su bajo nivel educativo, obligando así a formular un sistema sencillo a la medida de ellos, o por lo menos brindándoles ayudas a través de las ONG. Sin embargo, su estructura a nivel ideológico es bastante compleja, dado que las características del mercado obligan a un cambio de concepción del sujeto económico.

Desde la perspectiva de la economía clásica, los consumidores se comportan de acuerdo con las señales del mercado y éste satisface sus necesidades. Markus distingue entre los dos tipos de necesidades que intenta satisfacer el ser humano mediante el consumo: las necesidades verdaderas y las necesidades falsas.

“…Verdaderas son aquellas necesidades cuya satisfacción permite mantener la vida en el nivel propio de una sociedad determinada, como son la necesidad de alimentación, vestido y vivienda. Falsas son, por el contrario, aquellas necesidades que determinadas fuerzas sociales imponen a los individuos reprimiéndoles y que no hacen sino perpetuar el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia. Los individuos pueden sentirse felices cuando satisfacen este tipo de necesidades, pero en realidad les están siendo impuestas de forma heterónoma por intereses empeñados en mantener la represión” (Cortina, 1999).

Mientras que desde la perspectiva de los nuevos consumidores es innegable que éstos son personas y más que eso, son ciudadanos económicos; de allí que Cortina (2002) defienda conceptos como el de democracia económica o el mismo de ciudadanía económica y afirme:

“es necesario potenciar desde la sociedad civil una opinión pública crítica también en el ámbito económico, que pueda encontrar eco en ciudadanos empresarios, dispuestos a conceder a los principios éticos de la respública la primacía sistemática frente a sus intereses económicos particulares. Simultáneamente, los empresarios construirán una ética de la economía y de la empresa desde dentro, desde una autorregulación no corporativa”.

La economía ha estado sujeta a través del tiempo a una dicotomía entre la formalidad (las matemáticas) y la ética, y su distanciamiento con el tiempo ha ido aumentando, Sen (1987) deja ver esta cuestión:

“He tratado de argumentar que el distanciamiento entre la economía y la ética ha empobrecido a la economía de bienestar y ha debilitado también la base de gran parte de la economía descriptiva y predictiva”. Es por esto que “si bien la vida moderna ha supuesto una diferenciación de la esfera económica respecto de la esfera política y respecto de la esfera moral, lo cierto es que esta diferencia no implica una total y absoluta independencia de tales ámbitos de la acción humana” (Cortina, 1996).

Por lo tanto es apropiado proponer un cambio de paradigma en el cual se involucre la ética, que es en última instancia la guía del verdadero comportamiento humano, y es allí donde el consumidor se constituiría como el eje de un nuevo paradigma, formando una sociedad cuya conciencia adquiera nuevos sentidos y valores, para construir una cultura concebida como un sistema que aglutine el sujeto ético y económico en uno solo, y donde la diversidad sea el eje principal, acogiendo el misterio del otro como el de uno mismo.

Por ello es que a pesar de los cambios en las conductas de productores y comercializadores, los consumidores son los llamados a representar la gran diferencia entre comercio justo y tradicional. Los consumidores a los que se les hace referencia, se caracterizan por tener una estructura mental diferente, en el acto de consumo, a la de los de comercio tradicional. Ello se debe principalmente a las condiciones de pobreza de la población y el estado en que se encuentra el medio ambiente. De la preocupación de los consumidores por la pobreza se ahondará más adelante, por el momento sólo será necesario mencionar que los consumidores característicos del Comercio Justo, nacen antes que el movimiento mismo, pues son éstos los que lo crean. En primera instancia se describirá más bien el papel que el medio ambiente desempeña en la mentalidad de los consumidores.

Consumo y medio ambiente

El medio ambiente refleja la mayor de sus crisis a partir de los años setenta, donde los patrones de producción y consumo vislumbran límites de una naturaleza limitada, que reflejan como la economía crece a un ritmo que los recursos no pueden sostener. Y de allí nace entonces el debate para valorizar a la naturaleza e internalizar las externalidades del sistema, propuesto inicialmente por Coase (1937). Esta crisis ve su formalización a partir de numerosos debates, desde la Conferencia de Naciones Unidas realizada en Estocolmo en 1972, pasando por la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, hasta la reciente Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo.

La relación entre consumo y medio ambiente se hace cada vez más estrecha a medida que la actividad económica presenta resultados más contundentes en contra del medio ambiente. Nunca el mundo fue tan consciente de ello como lo es hoy, por ello es que el Comercio Justo se convierte en una alternativa más para solucionar problemas relacionados con este mal. Desde este punto de vista, el consumo se convierte en la herramienta más importante en la lucha contra el desequilibrio medio ambiental, de la que puede hacer uso el Comercio Justo.

En este sentido se parte de la siguiente premisa de Monsalve (2001)

“La causa fundamental del deterioro ambiental depende mucho más del exceso de consumo de los países del Norte, que del tamaño de la población en su conjunto. La visión puramente técnica de este problema es insuficiente y engañosa: el real problema es que el modelo de producción y consumo imperantes son insostenibles. Por ello la exigencia de sustitución del actual modelo de producción y consumo es imposible sin un cambio de mentalidad en las empresas multinacionales, pues ellas no se han sensibilizado sobre los daños ambientales”.

A pesar de los problemas causados por el aprovechamiento de los recursos por parte de las empresas, son los consumidores los culpables de ello, pues en realidad es la demanda de los productos la que motiva a las empresas a explotarlos de la forma en que los explotan2. El tema realmente toma mucha importancia en las dos últimas décadas del siglo XX. Por ejemplo, durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, el Consumo Sustentable fue tenido en cuenta como uno de los retos clave para lograr un desarrollo sustentable, por lo que se convirtió en el elemento central del capítulo 4 de la Agenda (1992,21), el cual señala:

“la causa más importante del deterioro continuo del medio ambiente global son los patrones insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados…”

y menciona que lograr un desarrollo sustentable requerirá tanto de la eficiencia en los procesos de producción como de los cambios en los patrones de consumo. En muchas instancias, esto requerirá de una reorientación en los procesos de producción actuales y los patrones de consumo, los cuales han surgido predominantemente de los países desarrollados y están siendo imitados cada vez con mayor frecuencia en la mayor parte del mundo, incluyendo a los países en vías de desarrollo. De esta forma, se exige mayor racionalidad tanto para productores como para consumidores a la hora de tomar decisiones, que se verá representada por alternativas viables de desarrollo con sostenibilidad de la naturaleza.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se puede vislumbrar un cambio de paradigma, más específicamente de la forma de concebir el desarrollo, y es desde aquí desde donde nacen dos vertientes, el desarrollo sostenible, antes mencionado y el desarrollo a escala humana.

Desarrollo sostenible

En el desarrollo concebido por la economía actual ha estado presente la idea de naturaleza como fuente de materias primas, almacén de recursos naturales y capital natural (Gudynas, 2000). Todas estas concepciones, al no reconocer la existencia de otras racionalidades, tampoco reconocen la existencia de otras percepciones de la naturaleza (colectivas e individuales) distintas a la de recurso o materia prima. Todo lo anterior hace preponderante conceptuar nuevas formas de desarrollo o dotarlo de significados alternativos. Para ello, el concepto de desarrollo debe adquirir matices que incorporen el contexto tanto cultural como ecológico y que traigan consigo un papel activo de los agentes que se ven involucrados en estos procesos, para de esta forma presentar soluciones a nivel social, cultural, político y económico acordes con las realidades existentes para población y los ecosistemas.

La expresión desarrollo sostenible fue llevada al uso común por primera vez por la Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo, un grupo reunido por la Organización de las Naciones Unidas. La Comisión hizo del desarrollo sostenible el tema de su informe final, “Nuestro futuro común”, publicado en 1987. Ahí se define el término como una forma de desarrollo o progreso que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades” (Nebel, y Wright, 1999).

Otra definición, siguiendo lo planteado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), puede decirse que el desarrollo sostenible “es un proceso de mejoría económica y social que satisface las necesidades y valores de todos los grupos manteniendo las opciones futuras y conservando los recursos naturales y la diversidad. Es un concepto complejo que incorpora los conceptos de sostenibilidad ecológica, social, cultural y económica. Esta última exige que el desarrollo económico sea eficiente y equitativo dentro y entre generaciones” (Vargas, 1997: p. 95).

Así, el desarrollo sostenible busca implementar procesos en las actividades productivas y comerciales que promuevan la conservación ambiental dentro de un desarrollo congruente con el equilibrio natural. Esta perspectiva surge en tiempos en que el actual paradigma de desarrollo ha sido ampliamente cuestionado por su fuerte impacto ambiental y social. El grave efecto en el equilibrio ecológico y en la estabilidad social de los países en vías de desarrollo se ha globalizado.

Esto ha forzado a los líderes de las naciones a comenzar a discutir nuevas formas de enfrentar los retos de la conservación ambiental, del desarrollo social, económico y su vinculación con la calidad de vida de toda la población.

El discurso de la sostenibilidad lleva a propugnar por un crecimiento sostenido, sin embargo, no plantea

“…una justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para internalizar las condiciones ecológicas y sociales (de sustentabilidad, equidad, justicia y democracia) de este proceso. La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la polisemia del término sustainability, que integra dos significados: uno, traducible como sustentable, que implica la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico; otro, que aduce a la durabilidad del proceso económico mismo. En este sentido, la sustentabilidad ecológica se constituye en una condición de la sostenibilidad del proceso económico” (Leff, 1998).

Sin embargo, todo el discurso antes descrito trae consigo la posibilidad de lograr un crecimiento sostenible por medio del mercado, sin validar la internalización de las condiciones de sustentabilidad ecológica. En última instancia este enfoque ofrece una perspectiva renovada a la discusión de la problemática ambiental y del desarrollo (Leff, 1998).

Desarrollo a escala humana

La concepción de “Desarrollo a Escala Humana” nace en 1986 de la obra del mismo nombre, de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn. Este se concibe como una teoría de las necesidades humanas fundamentales opuesta a la definición de desarrollo tradicional. La propuesta gira en torno a un sistema conformado por tres subsistemas, el de las necesidades, de los satisfactores y de los bienes.

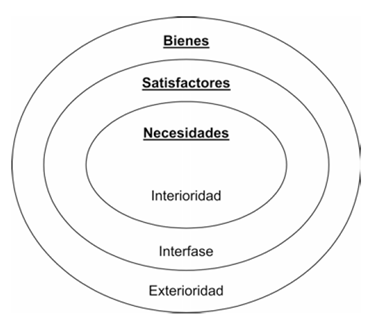

El subsistema de las necesidades, se entiende en parte como la interioridad del ser vivenciada subjetivamente. De allí que la naturaleza humana pertenezca a este subsistema y se deduzca que las necesidades sean fundamentalmente dadas e inmodificables. Por tal motivo se puede afirmar su universalidad (Ver figura 1).

El subsistema de los satisfactores comprende las formas históricas y culturales mediante las cuales se da cuenta de las necesidades humanas fundamentales. Son formas de hacer las cosas, inmateriales y constituyen la interfaz entre lo que es la exterioridad y la interioridad, entre los bienes y las necesidades humanas fundamentales.

El tercer subsistema, de los bienes, los entiende como artefactos materiales de la cultura que potencian la capacidad de los satisfactores para poder dar cuenta de la necesidad. Por definición, los bienes son algo material y concreto, y por ende tienen un peso entrópico. Dicho peso les confiere un acotamiento dentro de límites que no se pueden transgredir, y por este motivo se deduce la imposibilidad de generar un reciclaje perfecto.

Este sistema está compuesto por un conjunto de necesidades finitas y clasificables: subsistencia protección, afecto, entendimiento, creación, participación, ocio, identidad y libertad. Todas ellas conformando las necesidades humanas fundamentales, caracterizadas por tener una jerarquía similar y cuya satisfacción no es la meta sino el motor de los procesos de desarrollo y evolución humana.

De la carencia de categorías entre necesidades se desprende un nuevo significado de la pobreza y la riqueza, dejando de lado la visión cultural tradicional que se concentra en una pobreza atada a la insatisfacción de la subsistencia, y concentrar la misma a todo el conjunto de necesidades. Por otro lado, los satisfactores definen la modalidad dominante que una cultura o una sociedad imprimen a las necesidades.

Por otro lado, los satisfactores definen la modalidad dominante que una cultura o una sociedad imprimen a las necesidades. Éstos representan formas de ser, tener, hacer y estar, y por ello contribuyen a la realización de necesidades humanas. Allí se encuentran formas de organización, estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, comportamientos y actitudes.

“Mientras un satisfactor es en sentido último el modo por el cual se expresa una necesidad, los bienes son en sentido estricto el medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades. Cuando la forma de producción y consumo de bienes conduce a erigir los bienes en fines en sí mismos, entonces la presunta satisfacción de una necesidad empaña las potencialidades de vivirla en toda su amplitud” (Elizalde, 2003).

“La construcción de una economía humanista exige, en este marco, un importante desafío teórico, a saber: entender y desentrañar la dialéctica entre necesidades, satisfactores y bienes económicos. Esto, a fin de pensar formas de organización económica en que los bienes potencien satisfactores para vivir las necesidades de manera coherente, sana y plena” (Elizalde, 2003).

Consumo responsable y sostenible

De enfoques de desarrollo como los antes mencionados emerge el concepto de consumo responsable que busca básicamente sensibilizar las personas para que reflexionen acerca del enorme poder del que disponen a través de sus decisiones de compra, elevando la conciencia con la que realizan todas sus actividades diarias y en particular el acto de la compra, para apoyar las relaciones comerciales dignas, el respeto a la madre naturaleza y contribuir de este modo a restablecer el equilibrio del planeta (Johnson, 2001).

Para establecer un perfil del consumidor que reflexiona sobre las implicaciones de sus decisiones de compra, es necesario realizar una distinción entre compra solidaria, racional y consciente. De acuerdo con la visión del Polo de Socioeconomía Solidaria (2001) se puede plantear lo siguiente:

La compra solidaria argumenta que la persona debe comprar por solidaridad hacia las zonas más pobres del planeta. La base es el altruismo y la caridad. Una compra solidaria se enfoca en la oferta de los productos, y presupone que la existencia del producto es motivación suficiente para que sea comprado. La definición de solidarizar es “hacer que una persona se adhiera a la actitud o empresa de otras, estando dispuesto a sufrir las consecuencias”. En estas condiciones parece que hay que tener una fuerte motivación para realizar una compra solidaria. Esta circunstancia unida a la falta de información podría explicar en parte la poca demanda y la escasa presencia de los productos de Comercio Justo en los mercados.

En la compra racional, el consumidor descubre que el producto por sí mismo reúne una serie de características que, además del componente solidario, justifican su mayor precio. Criterios de calidad, salud, respeto al medio, ecología, biología, genética, artesanía, que convierten la compra solidaria en compra racional. La compra racional se enfoca en la demanda de los productos, adaptando los productos a la demanda real del mercado, satisfaciendo las necesidades racionales del consumidor además de las emotivas que ya satisface la compra solidaria.

La compra consciente va todavía más allá de una compra racional, porque el consumidor acepta su responsabilidad por el acto de la compra, que se convierte en un acto bilateral. Ahora, en ese intercambio, no sólo se trata de estar de acuerdo en el precio del producto y entregar el dinero, sino que el poder del consumidor va más lejos, porque pretende incidir también en el destino de su dinero. Desde esta perspectiva el consumidor consciente se ubica dentro de los parámetros del consumo sostenible y el comercio responsable.

Cabe resaltar que el consumo sostenible busca estimular el consumo de productos que no dañen la naturaleza; la reducción de químicos peligrosos; la distribución equitativa de los recursos naturales; y la sostenibilidad, desde el punto de vista económico, social y ambiental, de la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de las generaciones presentes y futuras.

La definición más completa de consumo sostenible es la propuesta en el Simposio de Oslo en 1994 y adoptada por la tercera sesión de la Comisión para el Desarrollo Sustentable (CSD III) en 1995. El consumo sostenible se definió como:

“El uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones”.

Por todo lo anterior, es permitido afirmar, que al igual que en los dos enfoques anteriores para abordar la problemática del desarrollo, esta forma particular desde la esfera del consumo, también se integra en forma apropiada con la teoría planteada por el Comercio Justo, dado que a la luz de esta última uno de sus mayores objetivos se centra en cambiar el esquema convencional que caracteriza a estos agentes en su toma de decisiones de consumo, que conlleva a que éstas no sean sólo racionales, sino ejecutadas de una forma analítica ello considerando no sólo criterios como los precios de venta, sino también la calidad y características de los productos propios de estos enfoques.

El consumo es entonces una herramienta poderosa que posee el ser humano, para la toma de decisiones, y es por esta razón que este acto se debe realizar respetando los límites kantianos en términos de justificaciones morales. Una forma adecuada de formalizarlo es: “Consume de tal forma que tus elecciones no pongan en peligro la sostenibilidad de la sociedad y del medio ambiente” (Cortina, 1999).

Para poder concebir un consumidor responsable y sostenible, es necesaria la asimilación de información de la cual carecen la gran mayoría de los sujetos económicos; de allí la necesidad de una institucionalidad capaz de proveer asesoría sobre la naturaleza de los productos que se consumen, sobre la relación calidad-precio y sobre las consecuencias del producto para el consumidor. Pero principalmente, sobre el impacto que el consumo de determinados productos sobre la sociedad en su conjunto y el medio ambiente.

“De la misma forma que existen organizaciones preocupadas por el comercio justo, urge crear y fomentar organizaciones e instituciones preocupadas por el consumo justo, preocupadas por averiguar qué productos originan un daño social y están, por tanto, vedados a una sociedad que se pretenda justa. Tales instituciones deberían ser tanto políticas como civiles; y, en este sentido, las organizaciones de consumidores podrían ampliar su papel normalmente reivindicativo al conciliativo, potenciando con ello la creación de una opinión pública crítica que mantenga un amplio debate sobre qué tipo de productos podrían consumirse sin atentar contra la sostenibilidad social y medioambiental” (Cortina, 1999).

Metodología

La metodología para la realización de la investigación es de tipo cualitativa, definida según Vera (2004) como

“aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular”.

Este tipo de investigaciones se caracterizan según Fraenkel y Wallen (1996), citado por Vera (2004) por cinco características: 1) El contexto en que se da el asunto o problema es la fuente directa y primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la investigación; 2) La recolección de los datos es principalmente verbal; 3) Los investigadores enfatizan tanto los procesos como los resultados; 4) El análisis de los datos es inductivo; 5) Es de vital importancia cómo piensan y qué significado poseen las perspectivas de los sujetos en el asunto que se investiga.

En este trabajo se realiza un estudio exploratorio para la conformación del marco teórico. De acuerdo con Kerlinger (1983), citado por Ávila (2006), los estudios exploratorios buscan hechos sin el objetivo de predecir las relaciones existentes entre las variables. Se utilizan en situaciones en las que prácticamente no se dispone de información. En este tipo de situaciones se inicia con un estudio exploratorio con el propósito de sentar las bases, es decir, se desarrollan a fin de ir documentando el tema de investigación.

Aparte de realizar un estudio exploratorio, se realiza un análisis descriptivo, que busca un acercamiento al objetivo planteado con la investigación: caracterizar las formas de organización social que permitan a las comunidades productivas del sector agroalimentos de Antioquia insertarse en la globalización en el marco del comercio justo. Los estudios descriptivos son, según Ávila (2006), el precedente de la investigación correlacional y tienen como propósito la descripción de eventos, situaciones representativas de un fenómeno o unidad de análisis específica. Los censos económicos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y los estudios por encuesta entre otros, son ejemplo de estudios descriptivos.

La investigación se desarrolla en las siguientes fases: en un principio, se acude a la realización de consultas bibliográficas en bibliotecas, páginas Web e investigaciones realizadas. Se selecciona la bibliografía de fuentes de información confiable y argumentada para realizar el marco teórico, definiendo conceptos y analizando casos del Comercio Justo en la sociedad. Posteriormente se realizan encuestas a los consumidores de comercio justo a nivel regional, visitando las tiendas que venden productos con sellos de comercio justo. Y finalmente, se analizan los resultados arrojados por la teoría y las encuestas.

Resultados

A continuación, se presentan las entrevistas realizadas en dos restaurantes que aplican un modelo de comercio con justicia, una entrevista a la organizadora de una campaña que logra alcances políticos en el tema de comercio justo y algunos resultados acerca de los hábitos de consumo. En primera instancia se comentará acerca de la experiencia de la campaña, en segunda instancia del restaurante llamado Minimal, en tercera instancia la experiencia con Quinua y Amaranto y finalmente los resultados arrojados por los consumidores de una tienda que ofrece productos de comercio justo.

Campaña “comercio con justicia: mis derechos no se negocian”

El proyecto de “Comercio con Justicia: Mis Derechos no se Negocian” (Ver figura 2), nace de la preocupación de Oxfam Internacional frente a la situación de pobreza de los países que pusieron su empeño durante los años noventa en la apertura de sus mercados. Allí se evidencian acuerdos comerciales que en distintas medidas convienen a unos cuantos intereses y condenan a otra parte de la población que generalmente se encuentra caracterizada por hacer parte de un grupo vulnerable; en este caso específico se habla de mujeres que no tienen la posibilidad de tener educación o poder capacitarse, y por ello sufren de desventajas a nivel laboral. Para la entrevistada el caso que más trabajó es el de las mujeres en el sector floricultor.

La campaña para Colombia, es liderada por las oficinas de Oxfam en Colombia (Gran Bretaña y España), junto a diversas organizaciones sociales y sindicales colombianas. Éstas se enfocan en el TLC entre Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de declararlo inconstitucional por ser un acuerdo inequitativo frente a una población laboral vulnerable.

Un primer paso constaba en desarrollar una clara incidencia en los Estados Unidos, con el fin de que las autoridades de dicho país no lo firmaran. Es así como por ejemplo del 23 de julio al 2 de agosto, un grupo de 6 mujeres colombianas desarrollaron en Washington y Nueva York una agenda de incidencia con congresistas, organizaciones de mujeres y medios de comunicación estadounidenses. Las colombianas afirmaron que el TLC y el Plan Colombia también son asuntos de las mujeres, y pidieron al Congreso de Estados Unidos la no ratificación del TLC y orientar la cooperación con Colombia de tal manera que las necesidades e intereses de las mujeres sean tenidas en cuenta en la misma.

Del conjunto de entrevistas se concluye la no ratificación del TLC de manera temporal. Para las y los congresistas de Estados Unidos, los cambios que esperan del gobierno colombiano en el tema de paramilitarismo, derechos humanos y respeto a la libertad sindical, deben ser permanentes y de fondo.

La delegación fue compuesta por diferentes mujeres líderes, entre las cuales se encuentran dos mujeres de la campaña “Comercio con Justicia: Mis Derechos no se Negocian” (Ver Figura 3). A partir de sus testimonios y análisis con perspectiva de género, hicieron visible los impactos de la pobreza, la lucha antidrogas y la política de seguridad democrática en la vida cotidiana de las mujeres, así como, los efectos, que, de ratificarse, tendrá el TLC en discriminación y violencia contra las mujeres, en los espacios públicos y privados, y en la feminización de la pobreza.

Esta gira fue promovida por la Campaña Comercio con Justicia: Mis Derechos no se Negocian, Recalca, la Plataforma de DDHH, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, tuvo el apoyo en Estados Unidos de congresistas demócratas y las organizaciones estadounidenses Washington Office on Latin America (WOLA), American Friends Service Committee (AFSC), Alliance for Responsible Trade (ART) y Oxfam America; contó con el auspicio de Diakonía Suecia y Oxfam Internacional.

Otro aspecto en el que se concentra la campaña, es la declaración de inconstitucionalidad del mismo TLC, a través de una intervención ciudadana en la que se solicita la acumulación de la revisión del TLC y su Protocolo Modificatorio.

La Corte estudió por separado el texto del TLC y el Protocolo Modificatorio aprobados en el Congreso por las Leyes 1143 y 1166 de 2007, respectivamente. Inclusive, la oportunidad para que las y los ciudadanos colombianos se pronuncien se abrió primero en el proceso del Protocolo Modificatorio (terminando el 7 de febrero) y luego para el TLC (terminando el 12 de febrero).

A pesar de esta campaña, no triunfó la declaración de inconstitucionalidad del TLC, al punto que hoy su aprobación sólo se detiene por el trabajo realizado en EE.UU. Este proceso y proyecto de consolidación del comercio justo tiene dificultades, a pesar de haber conseguido el apoyo por parte de algunos congresistas colombianos, su compromiso con estas campañas ha sido muy poco y temporal, por lo que se dificulta la tarea de generar un gran impacto en el gobierno y así cambios estructurales en la forma como se hace comercio. Todo ello se ve reflejado en el fracaso de la declaración de inconstitucionalidad del TLC.

Por otro lado, quienes asesoran y participan en la campaña siempre recomendaron que fuera a nivel general, y no sólo desde la perspectiva de las mujeres, pues según ellos esto generaría mayor discriminación. Sin embargo, la campaña fue ejecutada tal cual como fue planteada por y para mujeres.

La necesidad de realizar esta campaña desde la perspectiva de las mujeres se debe a unas realidades específicas que viven las mismas, como por ejemplo la desigualdad salarial, violaciones a derechos sexuales y reproductivos, discriminación social, política y económica. La campaña se enfoca principalmente en comunicar los impactos de la ley laboral, pensional, posibles impactos del TLC y la realidad de las mujeres en casos específicos, a través de eventos, cursos, debates políticos.

En cuanto al sentido de Comercio Justo, de acuerdo a la entrevistada, el Comercio Justo es una alternativa viable para generar una mayor calidad de vida de quienes deciden y son capaces de implementarlo. La evidencia demuestra que es más beneficioso para un productor comerciar por medio de este movimiento que por medio del comercio tradicional debido a sus mayores precios y el apoyo en materia financiera y de capacitación que brindan las organizaciones.

Pese a las bondades del Comercio Justo, éste no ha logrado trascender debido a cuatro aspectos principales: 1) El apoyo insuficiente del gobierno a programas que desarrollen la dinámica de éste (esto ha cambiado un poco, pues la Alcaldía de Bogotá ha venido investigando acerca de este comercio y el Ministerio de Agricultura también ha desarrollado algunas investigaciones en nuevas alternativas de comercio); 2) El pensar que sólo vía exportaciones se puede generar crecimiento, cuando no necesariamente es así; 3) El Comercio Justo se cierra a unos pocos, ello debido a que cada vez que se va desarrollando el Comercio Justo y por las mismas características que tienen los productores que hacen parte del mismo, es cada vez más difícil cumplir los requisitos para seguir con éste; 4) La articulación entre empresas es similar a las del comercio tradicional, donde priman los intereses particulares por encima de los colectivos.

A pesar de observar un Comercio Justo que se concentra en nichos de mercado, es una alternativa viable pues hay casos exitosos que en definitiva si han generado un gran impacto en la calidad de vida de quienes han sido capaces de interiorizarlo. A pesar de ello el futuro es incierto, pues el cambio que debe realizar el país no depende de este esquema de comercio, sino de un cambio en la manera como se concibe la vida. Es necesario pensar y discutir un mundo en el que prime la conciencia, donde sean asimiladas las consecuencias de nuestras decisiones sobre todo el sistema.

Minimal (restaurante)

Minimal es un restaurante que nace con el objetivo de reivindicar el papel de la tradición en la cultura (específicamente del Pacífico colombiano), donde se conciben los platos tradicionales no desde una perspectiva común, sino desde una perspectiva original que combine ingredientes del Pacífico con una cocina más sofisticada y moderna, y con ello generar una cadena de beneficios hacia la población que produce estos insumos (Ver figura 4).

Dos aspectos son los causantes de la creación del restaurante: 1) La desigualdad en el comercio que afrontan estas regiones debido al desconocimiento de sus habitantes, quienes producían productos de calidad a precios bajos y obtenían productos de mala calidad a precios altos; 2) La culinaria tradicional y desconocida de estas regiones que se caracteriza por su gran diversidad.

Hay una fundación que trabaja en el Pacífico con diversos proyectos, muchos de ellos hoy son los proveedores del restaurante, pues muchas veces la necesidad de estas comunidades es la articulación con la ciudad, pero una articulación con respeto hacia sus valores y no marginarlos.

La construcción de la red se desarrolló en tres años, cuando por un lado el mercado de la ciudad aprendió a conocer esta propuesta, y por otro se les enseña a las comunidades que el éxito del proyecto depende de la calidad de los productos, del flujo constante de los mismos, de una refrigeración adecuada y con ello una inversión adecuada, etc.

El proyecto ha tomado tanta fuerza, que cada vez que los medios quieren mostrar lo que significa la identidad colombiana acuden al restaurante para presentar este caso. Además, el discurso que plantea Minimal no es por medio de la palabra, sino la generación de conciencia por medio de una experiencia.

Quinua y Amaranto

Es un proyecto de apoyo a las redes de mujeres productoras y a las pequeñas empresas, busca ayudar a las empresarias a buscar nuevos mercados, ya que la mayoría de las tiendas y restaurantes buscan cierta exclusividad por parte de sus proveedores, pero este no es el caso, ya que el objetivo es ayudarlas a mejorar sus productos y sus empaques, para poder facilitar el conocimiento e intercambio de los proveedores y proveedoras con los consumidores y consumidoras (Ver figura 5).

Otro aspecto fundamental del restaurante es que se garantizan productos ambientalmente limpios y socialmente justos, por ejemplo, mucha gente pide que le vendan la comida para llevar, pero el restaurante se abstiene, para evitar el uso de envases de icopor y plásticos, por lo tanto, se está pensando en una forma de vender los productos para llevar de una manera amigable con el medio ambiente.

El restaurante también participa en las propuestas para mejorar el entorno de La Candelaria y la integración comunitaria, por ejemplo, proyectos comunitarios, el día de las luces, la noche de las velitas, entre otros.

Otro elemento importante es el de darle fuerza al trueque, que el restaurante ha mantenido por ejemplo con revista Verde, y se basa en que el restaurante sale en la revista y éste paga con bonos que a su vez la revista da a sus proveedores, para que ellos vayan a comer al restaurante.

La filosofía del restaurante es la confianza, por ejemplo, si alguien no pudo ir al cajero antes, lo dejan comer y traer la plata después. Otro aspecto importante es que mira la cocina no sólo como una actividad doméstica, sino como una productiva, en la cual se puede desempeñar la mujer.

El restaurante no habla de Comercio Justo, sino Solidario, ya que el Comercio Justo tiene unas pautas ya definidas y se encuentra muy concentrado. En lo que respeta al estado, los proyectos que hacen son válidos, pero como no hay un acompañamiento a la mujer, se evidencia que las mujeres que van a los talleres no sólo van siempre las mismas, sino que también van finalmente por el almuerzo, lo que termina generando dependencia.

Consumidores

Las entrevistas realizadas a los consumidores fueron difíciles, debido a las políticas que tiene la tienda acerca de no molestar a sus clientes. En total se realizaron 15 entrevistas arrojando los siguientes resultados:

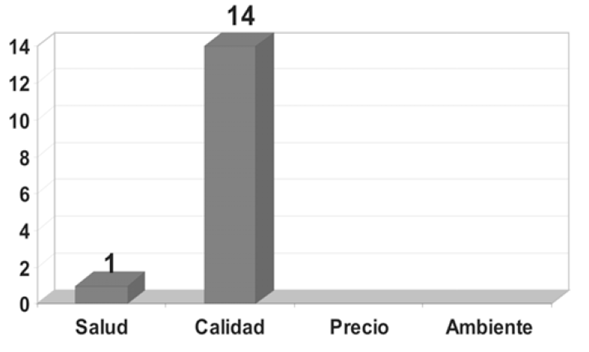

Respecto a porqué prefieren sus productos, catorce personas (6.66%) contestan que es debido a la calidad que les brinda la tienda. Corroborando que son consumidores con alto poder adquisitivo, dispuestos a pagar un mayor precio por un mejor producto (Ver Figura 6).

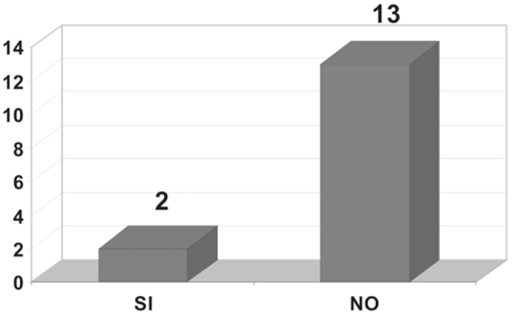

En lo que respecta al Comercio Justo, se les pregunta por los conocimientos acerca de éste, obteniendo una respuesta negativa de trece personas (86,66%), indicando la escasa divulgación de los productos que esta tienda ofrece de Comercio Justo (Ver Figura 7).

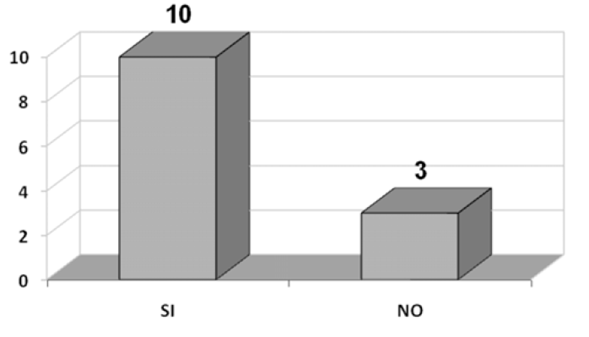

A quienes respondieron de manera negativa, se les expone que la tienda ofrece pagar un sobreprecio del 25% a los productores que le proveen el café de Comercio Justo, que se vende en sus tiendas. Y se les pregunta si estarían dispuestos a pagar un mayor precio por esta causa. De estas trece personas, diez (76,93%) contestan estar dispuestas a pagarlo, lo que refleja un potencial oculto en este comercio, un potencial que podría aprovecharse a través de su divulgación (Ver Figura 8).

Figura 8 ¿Estaría dispuesto a pagar un precio mayor por un producto con esa característica mencionada?

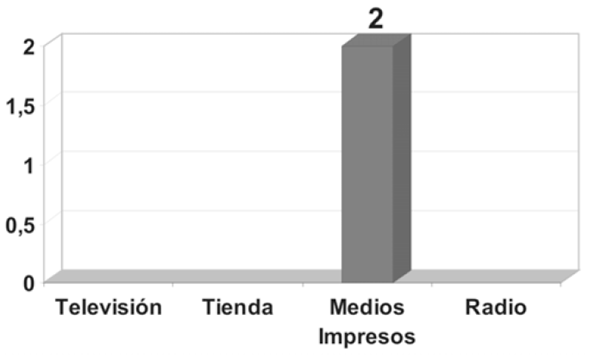

A quienes respondieron afirmativamente acerca del conocimiento del Comercio Justo, se les pregunta la forma como conocen éste. Ambas personas (100%), responden que conocen el Comercio Justo debido a artículos publicados en medios impresos; sin embargo, no es clara su apreciación acerca de éste (Ver Figura 9).

En relación con los resultados observados, se puede concluir que las limitaciones del Comercio Justo todavía son latentes, debido al desconocimiento de éste por parte de los consumidores, considerados el eje central en la articulación con todos los actores que en él intervienen. De los casos expuestos anteriormente se destaca la necesidad de un acompañamiento más directo por parte de las organizaciones que vigilan el Comercio Justo, ya que muchas de éstas no se han involucrado concisamente en el proceso, debido a la concentración que se evidencia en éste.