Introduccion

Desde la propuesta estructuralista de Marx hasta el enfoque de formación de precios de los neoclásicos, la valoración de la tierra ha sido un elemento central para la compresión de las dinámicas de desarrollo y crecimiento de las naciones (Schumpeter, 1975). Sociedades como la Egipcia y el Imperio Romano ya contaban con métodos de valoración de predios rurales, las cuales estaban ligadas con las políticas de impuestos. No obstante, fue solo a mediados del siglo XVI en el mediterráneo, donde se origina la Valoración Agraria de los predios rurales como ciencia (Caballer, 2008).

En la actualidad, gracias a las políticas de desarrollo rural basados en el fortalecimiento de los mercados de tierra, el interés por los determinantes del precio de la tierra rural se ha intensificado. No obstante, aspectos como la alta informalidad en los derechos de propiedad de la tierra, la desactualización catastral y la especulación han generado un importante obstáculo para desarrollar métodos eficientes de valoración de tierra en los países en desarrollo. Estos elementos sumados a las particularidades de la tierra, hace que sea imposible asignarle mecanismos de formación de precios de un mercado tradicional (Caballer, 2008, Mejía, 1998).

Diversas metodologías se han desarrollado en la valoración económica de predios rurales. En primer lugar, se encuentran los métodos de los retornos esperados, los cuales se basan en idea de que el precio del bien se define enteramente por las rentas esperadas del bien. Es decir, el mecanismo de generación de precios de la tierra rural se basa solo en características observables y mercadeables, omitiendo aquellas difícil de valorar. En segundo lugar, están los métodos que proponen incluir las características no-mercadeables del predio como determinante de su precio, esta inclusión se puede realizar de manera directa a través de la disposición a pagar de los agentes, o indirecta usando otros bienes mercadeables que aproximan las características difíciles de valorar (Just & Miranowski, 1993; Decimavilla, San Juan & Sperlich, 2008; Azqueta, 1994; Caballer, 2008).

El presente artículo busca realizar un recorrido por los principales desarrollos de la valoración de predios rurales en los últimos años, haciendo un especial énfasis en la metodología de precios hedónico. El artículo está compuesto por cinco secciones, incluyendo esta introducción. La segunda presenta una breve revisión sobre el origen de la valoración de los predios rurales. La tercera introduce los enfoques modernos de la valoración de la tierra y hace un recorrido sobre su aplicación en Colombia. La cuarta introduce los métodos alternativos con especial énfasis en la metodología de precios hedónicos. La quinta concluye.

El origen de las técnicas de la valoración de predios rurales: una breve revisión

Aunque la valoración de predios rurales ha estado presente en las principales sociedades de la historia, fue en Italia donde estos métodos tuvieron mayor dinamismo. Delia Del Re se considera como el primer tratadista de valoración agraria, fue a partir de sus propuestas que se inicia un sinnúmero de aplicaciones y desarrollos en la sociedad italiana. No obstante, fue solo hasta la publicación de “Paradigma Serpieriano” de A. Serpieri, donde la valoración de predios rurales se le otorga protagonismo a la disciplina. La propuesta se basa en dos aspectos centrales: la necesidad de interpretar el mercado y evitar todo tipo de arbitrariedades, y el desarrollo de la teoría económica como marco conceptual de análisis del valor del precio de los predios (Caballer, 2008).

En la propuesta de Serpieri se consideran diferentes formas para aproximarse al precio de predios basados en aspectos como: los usos potenciales, sustitutos y complementarios de la tierra; así, el precio surge del conocimiento de los costos de intervención o no intervención en el predio en cuestión. Esta visión de valoración influencia la disciplina de valoración en Italia y también en Europa, especialmente en España donde se vivió un proceso paralelo al italiano: a mediados del siglo X en Cataluña se inició un sistema arcaico de tasación de los predios rurales, y en el siglo XVIII apareció la primera literatura sobre el tema de valoración con el libro “Tasación de tierra: ciencia práctica de tasarlas” de Ruiz Rochera (1861) con una propuesta que se acercaba a los primeros desarrollos italianos (Caballer, 2008).

En Estados Unidos, por su parte, se desarrolló una visión alternativa la cual logró un alcance más amplio en términos teóricos y técnicos en comparación con el enfoque europeo. Esto debido, entre otros aspectos, a la importancia que se les dio a sociedades de valoradores o peritos rurales en la sociedad norteamericana. Probablemente, el trabajo de John Fitzherbert en 1523 titulado “The book of husbandry” fue el precursor de este enfoque el cual, a diferencia de los métodos comparativos europeos, plantea la necesidad de calcular la renta de la tierra para obtener un valor de capitalización y, por tanto, su precio (Caballer, 1993, 2008).

El primer informe de valoración agraria en EE. UU. fue realizado por John Smith (citado por Hall, 1976). Smith plantea que las características y peculiaridades del predio, y un plano de cultivos y situación son los aspectos determinantes del precio. Lo anterior coincidió con la creciente movilización de colonización en el Oeste y la posterior construcción del ferrocarril, fenómenos que contribuyeron al desarrollo de la disciplina de valoración de predios rurales (Hall, 1976).

Estos primeros desarrollos permiten tener una definición amplia de la valoración, evaluación o tasación de la tierra rural, la cual se puede definir como “(…) aquella parte de la economía cuyo objeto es la estimación de un determinado valor o de varios valores, con arreglo a unas determinadas hipótesis, con vistas a unos fines determinados y mediante procesos de cálculo basados en informaciones de carácter técnico (…)” (Caballer, 2008, p. 75). Esta definición reúne los principales desarrollos de la valoración de predios rurales en la historia, porque analiza diferentes dimensiones de orden económico, estadístico y tecnológico que se deben tener en cuenta para el análisis.

Enfoques modernos de las técnicas de valoración de predios

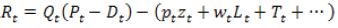

Debido al desarrollo de la propuesta anglosajona de la valoración de predios rurales, los métodos basados en los retornos o rentas esperadas de la tierra han sido ampliamente aplicados en la actualidad. Estos métodos directos de valoración se basan en la idea sencilla de que el precio de la tierra está en función de los retornos esperados. Esto es (ecuación 1 ):

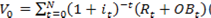

Donde V0 es el valor presente del activo en el periodo cero, Rt es el retorno anual esperado en el año t, it es la tasa de descuento esperada el cual refleja el costo de oportunidad de la rentabilidad que se puede obtener en otras inversiones alternativas. No obstante, debido a la explosiva apreciación y posterior caída de los precios de la tierra rural en las décadas de los setenta y ochenta en Estados Unidos la propuesta de retornos esperados fue ampliamente rebatida (Just & Miranowski, 1993). Entre las alternativas planteadas, se considera insertar en el análisis las fluctuaciones del sector agropecuario; de esta manera, los retornos esperados quedan en función de la producción agrícola, los precios de los insumos, las tasas de interés, términos de intercambio y de crédito, impuestos sobre la tierra o prediales, costos de transporte y otras tantas variables de relevancia. Es decir (ecuación 2 ):

Sin embargo, al concentrarse solo en la producción agrícola de los predios este enfoque reduce el precio de la tierra a aspectos productivos, desconociendo que la tierra es también un activo que se puede utilizar para almacenar riqueza, de tal forma que la utilidad de posesión de un predio puede exceder la simple utilidad de la producción agrícola (Binswanger, Deineger & Feder, 1993). Es decir, el precio de la tierra puede capturar beneficios pecuniarios no relacionados con la explotación productiva tales como el acceso a beneficios tributarios o a subsidios del Estado (Alvarado, 1996). Estas características están incluidas en la ecuación (3):

En donde OBt es el flujo neto anual de beneficios distintos a aquellos relacionados con la capacidad de la tierra. Idealmente, este flujo de beneficios debe capturar factores como el poder y el prestigio social que conlleva la posesión de tierra, aunque estos factores sean de difícil cuantificación (Alvarado, 1996). Varios autores le han asignado mayor peso en el análisis al prestigio social. Por su parte, Alston (1986) considera que la inflación juega un importante papel en el valor de la tierra rural, según el autor, la inflación no esperada puede reducir la rata de capitalización de los retornos futuros, lo cual disminuye el valor de la tierra (Alvarado, 1996).

Al proponer formas precisas de los mecanismos de generación de precios de la tierra rural, los métodos directos son de relativa facilidad en su aplicación en la valoración masiva de predios. No obstante, enfrentan importantes deficiencias en la valoración de los beneficios no mercadeables que se obtienen en la propiedad de la tierra. A continuación, se presenta una breve revisión de la aplicación de estos métodos en Colombia para posteriormente introducir a los métodos alternativos o indirectos.

La aplicación de los métodos directos de valoración de la tierra rural en Colombia

Los factores políticos y sociales relacionados con la tierra en Colombia han impedido el desarrollo de metodologías de valoración de predios rurales eficientes2. En su mayoría el sistema de tasación se desarrolla alrededor de las lonjas de propiedad raíz, agremiadas desde 1978 en Fedelonjas. Aunque existen antecedentes de estudios de valoración de predios (e.g. “Metodología del avalúo rural” de Gilberto García y “Avalúos rurales” de Liborino Plata), no se encuentra una diferenciación clara de la valoración urbana y rural (Borrero, 2002). Fue solo hasta el trabajo de Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas -CEGA- sobre el mercado de tierras en Colombia el que permitió establecer una diferenciación en los predios rurales.

Los estudios de caso del CEGA indican que los precios de la tierra parecen comportarse diferenciadamente según el sistema productivo. En zonas campesinas y de ganadería extensiva el precio de la tierra depende en mayor medida de la inflación y en menor medida de los cambios de rentabilidad agrícola. En estas zonas los precios parecen ser más estables que en zonas de explotación agropecuaria comercial o con expansión de frontera. Esto se puede deber a que el campesino tiene la posibilidad de sustituir la labor que está en crisis, y, por ende, la rentabilidad de una sola actividad no afecta los precios de la tierra. En zonas con producción comercial, el precio base de la tierra parece dado por las condiciones agrícolas y su rentabilidad, salvo cuando la inseguridad se torna amenazante para los propietarios o la especulación y el narcotráfico desplazan los precios de la tierra (CEGA, 1995; Alvarado, 1996).

A nivel político, la valoración masiva de predios rurales está a cargo de Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- quien basa en métodos en la Resolución 255 de 1988. Esta resolución define el Avalúo Catastral como la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario (IGAC, 2012). No obstante, dado a la poca disponibilidad de información no ha permitido tener una discusión amplia entre la academia y los institutos técnicos que permitan desarrollar métodos más precisos para la valoración de predios rurales en Colombia.

Enfoques alternativos de las técnicas de valoración de predios rurales

El mercado de la tierra rural está sujeto a dimensiones productivas, políticas, sociales, naturales, entre otros que constituyen un reto para la compresión de los mecanismos de generación de precios de la tierra rural. Esto hace que la tierra posea un sinfín de servicios que no pueden ser comprados ni vendidos en un mercado y, por tanto, no tienen precios. En teoría económica estos servicios son conocidos como externalidades, en el sentido de que el uso del recurso no solo tiene implicaciones en la utilidad de quien lo posee sino también de su entorno.

El mercado no realiza una asignación de valor apropiado a las externalidades que suministra un predio, y el precio que se asigna no es adecuado porque no refleja la contribución y beneficio que aporta y recibe el predio en su relación con el entorno. Esta falla se debe en gran medida a que las externalidades derivadas de la prestación de servicios ecosistémicos tienen un carácter público y no cuentan con un valor económico en el mercado, por lo cual, es sumamente difícil asignarles un precio (Landel-Mills & Porras, 2002; Mejía, 1998).

Existen dos tipos de análisis de valoración de bienes no mercadeables: directos e indirectos. En primer lugar, los métodos directos se basan en la existencia de una demanda imaginaria de los bienes no mercadeables, de esta manera, los agentes generan una disposición a pagar basadas en características no observadas. El precio entonces surge de las valoraciones que los agentes les den a los servicios que ofrece el activo, pero no incluye de manera directa las características del bien. Este enfoque de demanda es bastante análogo a la propuesta de rentas esperadas de los métodos tradicionales. En segundo lugar, los métodos indirectos buscan encontrar la inclusión de las características no mercadeables a través de otros bienes que siguen las propiedades de un mercado tradicional. Esto permite hacer una aproximación sobre las características del bien y su peso en la generación de los precios.

En este orden de ideas, los modelos indirectos identifican un bien mercadeable, el cual debe contar con información sobre precios y cantidades para las estimaciones de alguna relación económica, para después postular una relación específica entre el bien mercadeable y el bien no mercadeable objeto de valoración. De este modo, los cambios en los bienes y servicios no mercadeables se establecen mediante una hipótesis sobre cambios en el comportamiento del consumidor o del productor del bien del mercado, ello con el fin de estimar el valor del bien no mercadeable a partir de los cambios observados en el mercado del bien mercadeable (Mejía, 1998).

Los métodos indirectos poseen una ventaja importante sobre las otras propuestas, al usar la aproximación de bienes mercadeables como aproximación de las características no mercadeables de la tierra rural, permite tener una definición e importancia específica de las dimensiones que se involucran en los mecanismos de generación de precios de los predios rurales. La técnica de precios hedónicos es la más popular en la valoración indirecta de bienes no mercadeables como la tierra. A continuación, se realiza una breve introducción y sus aplicaciones en el contexto colombiano.

Modelo de precios hedónicos: una introducción conceptual

El trabajo de Ridker y Henning (1967) fue el primero en introducir la técnica de precios hedónicos para el estudio econométrico de los determinantes del valor de mercado de bienes raíces. No obstante, fue Rosen (1974) quien estableció las bases teóricas incorporando el método dentro del marco conceptual de la teoría económica neoclásica (Donoso & Vicente, 2001). El modelo de Rosen asume que el precio de un predio rural puede estar determinado por dos componentes: un vector de n características mercadeables y no-mercadeables Z, donde Z = (Z1, Z2, … , Zn), asociadas a las características propias del bien; y un vector de características exteriores A, donde A = (A1, A2, … , An), que incluyen aspectos como la calidad del aire, localización, ruido, características visuales, entre otros. Así, la función hedónica para el precio del predio rural estará dada por P = P(Z, A).

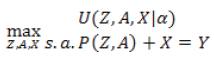

Ahora, después de caracterizar el mecanismo de generación de precios de la oferta resta analizar el comportamiento de los consumidores y las firmas. Los consumidores difieren entre sí debido a vector de características socioeconómicas α = (α1, … ,αn); así, un consumidor típico obtiene satisfacción del consumo de las características del producto diferenciado, de un bien compuesto X y un ingreso Y, resolviendo el problema de maximización de su utilidad (ecuación 4 ):

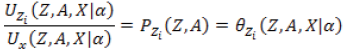

Después de resolver el problema, se obtiene la función de postura o demanda óptima del consumidor -bid function-, la cual muestra la disposición a pagar por un producto con características Z y A, dada el ingreso y el nivel de utilidad, es decir: θ (Z, A, U, Y | α). Esta función es creciente y cóncava en las características y en los atributos y decreciente en el nivel de utilidad dado. Adicionalmente, el equilibrio requiere que la tasa marginal de sustitución entre una de las características y el bien compuesto sea igual al precio marginal de la característica, que a su vez es igual a la función de postura marginal para la característica, es decir (ecuación 5 ):

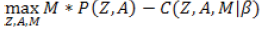

Por otra parte, los productores deben seleccionar el número de unidades y la versión del producto que producirán; sus costos dependerán de estas decisiones y variarán entre firmas si tienen diferente estructura de costos y de precios de factores. Así, la función de costos puede ser representada por C (Z, A, M | β), donde M es el número de unidades producidas y β es un vector de tecnologías específicas de la firma y precios de los factores. De esta manera, el problema de maximización de beneficios del productor como tomador de precios es (ecuación 6):

Las condiciones de primer orden requieren que una versión del producto sea escogida de manera tal que el precio marginal de cada característica sea igual al costo marginal por unidad de incremento en el monto de la característica determinada. El nivel de producción debe igualar el precio de producto con el costo marginal.

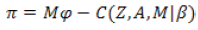

Al solucionar este problema de maximización se tendrán las funciones de oferta que traducirán el comportamiento de las firmas representadas por φ(Z, A, π | β), donde φ representa el precio unitario que un productor puede aceptar por un producto con características Z, atributos A y obteniendo beneficios π, dados unos atributos de producción. Esta función se encuentra resolviendo (ecuación 7):

En síntesis, se tiene que el vector Z de características de la vivienda y el vector A de atributos se relacionan con las rentas de estas a través de la función de precios hedónicos, esta función representa los precios de equilibrio y está determinada por la interacción en el mercado de consumidores y productores. En equilibrio, los mercados se vacían y las funciones de postura y oferta son tangentes, de manera tal que la función de precios hedónicos es la envolvente superior de la función de postura. Cada una de las funciones de postura o demanda de los consumidores representa un nivel de utilidad particular. El nivel de utilidad aumenta en la medida en que el precio de postura se reduce, manteniendo constante el nivel de las características. Asimismo, las funciones de oferta de las firmas representan un nivel dado de beneficios que se incrementa en la medida que el precio de oferta aumenta, ceteris paribus.

Formas funcionales utilizadas

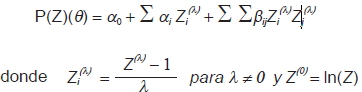

Uno de los pasos centrales de la utilización de la metodología de precios hedónicos es la aproximación funcional. En la literatura se encuentran diferentes formas lineales y no lineales; además de aproximaciones no paramétricas. Las formas log-lineal, semi-log y lineal fueron ampliamente usadas hasta que Halvorsen y Pollakowsky (1981) popularizaron la forma funcional Box-Cox cuadrática para la función de precios hedónicos (ecuación 8):

Donde α y β son los parámetros para estimar, generalmente a través máxima verosimilitud. A pesar de la flexibilidad de esta forma funcional, en ocasiones presenta importantes restricciones. Primero, únicamente provee una aproximación local de la función verdadera. Segundo, mientras el parámetro λ puede tener un valor diferente al de θ, todas las variables independientes deben tener el mismo valor de λ (Mejía, 1998). Sin embargo, estas selecciones funcionales siempre estarán supeditadas a múltiples críticas por la ambigüedad que se presenta en la justificación de una forma funcional específica.

Anglin y Gençay (1996), muestran las bondades de preferir una estimación semiparamétrica por encima de un modelo paramétrico estimado para lo que se utiliza la metodología Box-Cox, lo que resalta comparativamente las debilidades y limitaciones metodológicas y predictivas de esta última alternativa. Así mismo, Lee y Kwak (2000), plantean un modelo de precios hedónicos que utilizan una herramienta alternativa; la estimación diferencial media (ADE). Con esta propuesta semiparamétrica se logran estimaciones robustas de los efectos marginales, sin asumir de antemano alguna forma funcional específica (Rodríguez, 2003).

Supuestos y limitaciones del modelo de precios hedónicos

Como cualquier modelo económico que busca hacer una aproximación de la realidad a partir de una serie de problemas teóricos el modelo de precios hedónicos tiene limitaciones a partir de sus supuestos fundamentales, en ese sentido, es importante resaltar en el análisis que:

Para que el modelo sea válido y el mercado permita inferir los precios hedónicos con alguna fiabilidad es esencial que la persona pueda expresar su disposición a pagar por un bien cualquiera.

La renta per cápita es una variable relevante a la hora de estimar la función de precios hedónicos.

El método permite reflejar en precio el valor de uso del bien para las personas afectadas sin recoger los posibles valores de no uso que el recurso puede tener por otras personas diferentes.

Se necesita una caracterización amplia del bien desde sus características y atributos.

No se puede perder de vista que el modelo solo captura una parte del valor de los usuarios de los predios, limitándose a la estimación del valor del uso indirecto y del valor de los no usuarios.

Modelos de precios hedónicos para la valoración de predios rurales

Aunque existen trabajos anteriores, se puede afirmar que solo a partir del modelo que desarrolla Palmquist (1989) se cuenta con una estructura conceptual para la aplicación del modelo de precios hedónicos a un factor productivo como la tierra agrícola. Con base a este modelo conceptual, autores como Palmquist y Danielson (1989)realizaron una estimación del valor de la erosión y drenaje en el mercado de compraventa de tierras. En la actualidad el método de precios hedónicos cuenta con resultados satisfactorios en el caso de la demanda de bienes inmuebles residenciales, y promisorios en el caso de la tierra agrícola considerada como un insumo de producción (Azqueta, 1994; Azqueta & Pérez, 1995).

Xu, Mittelhammer, y Barkley (1993) mostraron que las características como el tamaño y las mejoras como la irrigación fueron determinantes para el valor de la tierra. Así mismo, Craig, Palmquist y Weiss (1998) investigan las relaciones de aspectos como tipo de suelos, términos de intercambio, transporte, geografía y variables demográficas, en la generación de los precios rurales. Oltmans, Chicoine, y Scott (1988), analizaron los cambios en los precios de la tierra rural desde 1975 hasta 1984, las variables utilizadas por el estudio se centraban en las mejoras tecnológicas, tasa de productividad del suelo, distancia al mercado más cerca, entre otros; ellos encontraron una fuerte relación entre los factores examinados.

En general estos trabajos se caracterizan por la utilización de métodos tradicionales de formas funcionales y de métodos de estimación. Sin embargo, el trabajo de Haixiao, Miller, Sherrick y Gómez (2006) introdujeron un elemento adicional al análisis al hacer una aproximación con econometría espacial al mercado de tierras, en especial a los predios con fines de explotación de porcinos; los autores encontraron que dadas las características del modelo de precios hedónicos y la estructura de mercados de tierra rural es necesario tener en cuenta los fenómenos de interacción espacial de las unidades de análisis.

Por otro lado, bajo una perspectiva no paramétrica y semiparamétrica se destaca el trabajo de Anglin y Gençay (1995), los cuales caracterizan a través de un modelo de precios hedónicos el mercado de finca raíz en los condados de Windor y Essex en Inglaterra. Así mismo, el trabajo McMillen y Thorsen (1998 y 2000) a través de un modelo semiparamétrico para el mercado de finca raíz, tanto en la construcción de índices de precios como en el análisis de la influencia de los factores de entorno sobre el precio de las propiedades.

Valoración de predios rurales en Colombia

En Colombia el estudio del mercado de tierra a través de la metodología de precios hedónico es escaso. Los trabajos existentes son casos particulares de valoraciones ambientales o estudio de caso de mercados rurales para zonas específicas. Sin embargo, un modelo general sobre los precios de la tierra para Colombia no se encuentra. El trabajo de Alvarado (1996) realiza un tratamiento de los determinantes del precio, pero bajo los modelos tradicionales de retornos esperados.

El trabajo más relevante que se centra explícitamente en el modelo de precios hedónicos es Caballero (2006), en el cual se trata de hacer una aproximación a los determinantes de la valoración de la tierra rural. La forma funcional propuesta por la autora es una semi-log y el método de estimación es bajo panel de datos sin tener en cuenta los efectos espaciales. El trabajo hace una escueta introducción a la metodología y marco conceptual y se dedica de inmediato a las estimaciones, los resultados basados en la base de datos catastral del IGAC son parciales dada la deficiencia de los datos y concluye a favor de los signos esperados sobre las características de los predios.

En síntesis, para Colombia no se encuentran trabajos de valoración de predios rurales debido principalmente a razones de disponibilidad de información que permita realizar un estudio detallado de los determinantes del valor de la tierra rural. Esto no solo permitiría la aplicación de modelos como el de precios hedónicos sino también una reestructuración de las recolecciones catastrales de impuestos.

Comentarios finales: a manera de conclusión

La consolidación de mercados de tierra en economías en desarrollo es una alternativa de crecimiento necesaria y viable, que requiere aclarar los derechos de propiedad y conocer los mecanismos por el cual los mercados de tierra operan, en especial, los relacionados con la generación de precios (Deininger, 2003). Diferentes metodologías se han desarrollado para la compresión de estos mecanismos. Los métodos tradicionales se basan en la renta esperada, omitiendo las características no-mercadeables que ofrece la tierra rural. Como respuesta, se han desarrollado métodos alternativos que incluyen estas características, entre los cuales sobresale el método de precios hedónicos.

Esta metodología ofrece una estructura conceptual y empírica para la compresión de los mecanismos de generación de precios de la tierra rural. Desde el punto de vista empírico, ofrece una amplia flexibilidad funcional y en métodos de estimación que lo hace atractivo como método de valoración masiva de predios rurales. No obstante, requiere de una fuerte caracterización de los predios a evaluar y una recolección de información de bienes mercadeables sustitutos.

En Colombia, los métodos de valoración de predios rurales son basados mayormente en los métodos tradicionales de renta esperada; la metodología de precios hedónicos ha sido poco usada. Esto ha hecho que la compresión de los mecanismos de generación de precios rurales en Colombia sea deficiente, generando un nicho importante para futuras investigaciones.