Introducción

En las últimas décadas exportadores ecuatorianos han empezado a proveer de maracuyá -como fruto o procesado en derivados- a varios países del mundo. La parte más empleada del maracuyá (y la principal razón de su cultivo) es el jugo obtenido de su fruto; este es una buena fuente de ácido ascórbico y carotenoides (Knight & Sauls, 1994). Aunque en menor medida, otras partes pueden ser usadas en la industria, incluyendo su cáscara (Valarezo et al., 2014) y semillas (Amaya Robles, 2009; Chau & Huang, 2004). Las propiedades alimenticias y potenciales beneficios para la salud de diversas variedades de maracuyá han sido ampliamente exploradas en la literatura (ver, por ejemplo, Araújo Esteves Duarte et al., 2021; Cao et al., 2021; Matsumoto & Katano, 2021; Urrego et al., 2021).

A mediados de la década de 2010 Ecuador se encontraba entre los mayores exportadores de concentrado de maracuyá (Valarezo et al., 2014). Sin embargo, en los años siguientes el sector experimentaría una contracción importante. Para 2019 el maracuyá ocupó el lugar 24 en el listado de principales cultivos en el país, habiéndose reducido el área destinada al cultivo de esta fruta en un 43.2 % a lo largo del último lustro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, (Inec, 2019). Con ello, también se contrajeron las exportaciones de esta fruta y sus derivados en un 62 %, de acuerdo con información del Banco Central del Ecuador, BCE (2020).

Ante ello, este artículo se propone realizar un análisis diagnóstico de esta cadena de valor que, a su vez, permita la identificación de los eslabones críticos y los “cuellos de botella” en la producción de maracuyá. Esto sienta las bases para una eventual propuesta de solución, aportando a la viabilidad y sostenibilidad de la producción de maracuyá, así como a la mejora de la situación de la balanza comercial no petrolera del país a través del incentivo a la exportación de productos no tradicionales.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fortalecer las cadenas de valor contribuye con la diversificación productiva de las economías, ayudando con ello a las transformaciones estructurales necesarias para el desarrollo sostenible (Cepal, 2014, 2016). En ese sentido, se convierte en una herramienta importante en el marco de las políticas industriales requeridas por la región.

Esto cobra especial relevancia en un contexto de creciente consenso sobre la necesidad de que las economías en vías de desarrollo integren a las iniciativas privadas en un marco de acción público orientado al fomento de la diversificación, la reestructuración y el dinamismo tecnológico, superando así lo que las fuerzas de mercado por sí solas pudiesen generar (Rodrik, 2004). A su vez, esto es especialmente notorio en áreas como América Latina donde las reformas de mercado de fines del siglo pasado fueron más profundas y aceleradas -sus resultados fueron también más decepcionantes-, y donde existe la necesidad urgente de una transformación estructural para superar la dependencia externa (Quiñonez, 2022).

Para diagnosticar la situación de la cadena de valor se siguen los lineamientos establecidos por Padilla y Oddone (2016) en el Manual para el Fortalecimiento de Cadenas de Valor de la Cepal. Esta metodología, desarrollada por la sede subregional de esta organización en México, busca contribuir con el incremento de la productividad y la agregación de mayor valor en las cadenas de la región.

El diagnóstico es uno de los pilares iniciales en mencionado proceso y comprende tres pasos. El primero de ellos consiste en mapear la cadena, así como en identificar los eslabones principales y sus funciones. El segundo paso comprende un estudio de seis áreas: (i) contexto local e internacional de la cadena; (ii) desempeño económico; (iii) análisis de mercado; (iv) gobernanza; (v) organizaciones de apoyo de la cadena; y, (vi) medioambiente. Finalmente, el tercer paso consiste en identificar las restricciones de cada eslabón y, de forma sistémica, de la cadena.

Este documento se encuentra organizado de esta manera: el apartado dos describe los métodos empleados para el diagnóstico de la cadena de valor del maracuyá. La sección tres identifica los eslabones de la cadena, luego realiza un estudio detallado de esta y cierra con la identificación de las restricciones sistémicas y de cada eslabón de la cadena de valor. Con estos insumos, en la sección cuatro se discuten los resultados. Finalmente, la sección cinco presenta las conclusiones y sugiere líneas de acción de política pública.

Métodos

Tipo, diseño y alcance de la investigación

Con el propósito de realizar un diagnóstico de la cadena de valor del maracuyá, este artículo de alcance exploratorio emplea centralmente métodos cualitativos, aunque se apoya menormente en métodos cuantitativos para el análisis estadístico. El diseño es narrativo, basado en la triangulación concurrente entre fuentes primarias (entrevistas), documentos institucionales, fuentes académicas y cifras estadísticas oficiales.

Procedimiento

En primera instancia se realizó un análisis estadístico descriptivo de datos sobre la superficie cultivada, producción, productividad, precios y exportación de maracuyá y sus derivados. Luego de ello, para complementar, profundizar y entender la información obtenida y, siguiendo las líneas establecidas por Padilla y Oddone (2016), se recolectó información a través de entrevistas a productores, procesadores y exportadores de maracuyá y de productos elaborados a base de dicha fruta. Posteriormente, la información recabada fue utilizada para armar el mapeo de la cadena y realizar el análisis detallado de las seis áreas relevantes a la misma. A su vez, estos dos procesos permitieron la identificación de las restricciones de cada eslabón y, de manera sistémica, de la cadena de valor.

Datos y fuentes

Los datos estadísticos provienen de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Espac) 2019 del Inec, de las Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes del BCE, del Sistema de Información Pública Agropecuaria del MAG y del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap). Por su parte, los datos cualitativos fueron obtenidos a través de entrevistas de carácter semiestructurado que se aplicaron en 2020 a cinco gerentes o encargados de la producción de entre las dieciséis empresas productoras y exportadoras identificadas en el análisis estadístico a los datos del BCE.

Análisis de datos

La información cuantitativa obtenida de fuentes oficiales fue analizada a través de estadística descriptiva. Por su parte, la información obtenida en las entrevistas fue estudiada y tratada a través de análisis temático. La codificación fue efectuada por los investigadores por separado. Las divergencias existentes en este proceso fueron resueltas vía consenso entre estos.

Resultados

La producción de maracuyá en Ecuador

A 2019 existía un total de 7459 hectáreas (ha) plantadas con maracuyá. De ellas, casi el 90 % se destinaban exclusivamente al cultivo de esta fruta; mientras que el 10 % restante (750 ha) se destinaban a cultivo asociado con otros productos. Por su parte, un total de 5083 hectáreas estaban en edad productiva y 4340 ha habían sido ya cosechadas. Del total cultivado solamente 2210 hectáreas accedieron a riego ese año (Inec, 2019).

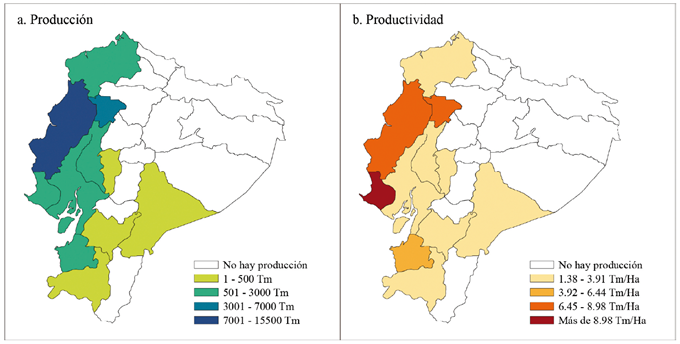

Como muestra la Figura 1, la provincia que más maracuyá produjo en ese año fue Manabí (15 029 toneladas métricas, Tm, el 52 % de la producción nacional). En segundo lugar se ubicó Santo Domingo de los Tsáchilas (6047 Tm, 21 % de la producción del país). El resto de la producción se reparte en las cinco provincias restantes de la Costa, tres de la Sierra y una de la Amazonía. En lo que se refiere a la productividad, a nivel nacional se produjeron 6.62 Tm/Ha. Sin embargo, en este rubro existe alta heterogeneidad entre las provincias, pues la productividad varía desde 16.54 Tm/Ha en Santa Elena a 1.38 Tm/Ha en Morona Santiago (Inec, 2019).

Nota. Ecuador continental. Fuente: elaboración propia con datos de Inec (2019).

Figura 1 Producción y productividad de maracuyá en Ecuador, 2019

Este cultivo habitualmente se compone de pequeñas áreas. De hecho, el tamaño promedio de las superficies cultivadas exclusivamente de maracuyá es de 2.52 hectáreas y el 50.3 % de los productores en el país tenía una hectárea o menos cultivada con este producto en 2019.

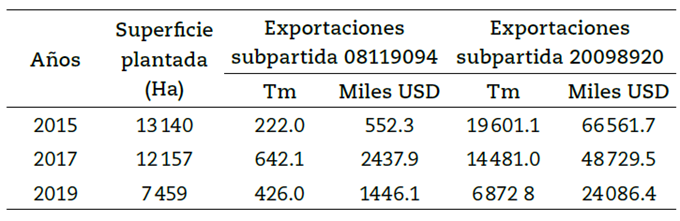

A inicios de la década de 2010 el cultivo de maracuyá involucraba alrededor de 10 000 pequeños y medianos productores. Adicionalmente, en ese momento existía la capacidad para procesar y dar valor agregado al 95 % de la producción de maracuyá (Valarezo et al., 2014). Pese a ello, las cifras del Inec (2019) muestran que la superficie destinada al cultivo de maracuyá ha ido reduciéndose sostenida y sustancialmente a lo largo de la segunda mitad de la década de 2010, pasando de 13 140 hectáreas en 2015 a 12 157 en 2017 y a 7459 en 2019.

La cadena de valor del maracuyá en Ecuador

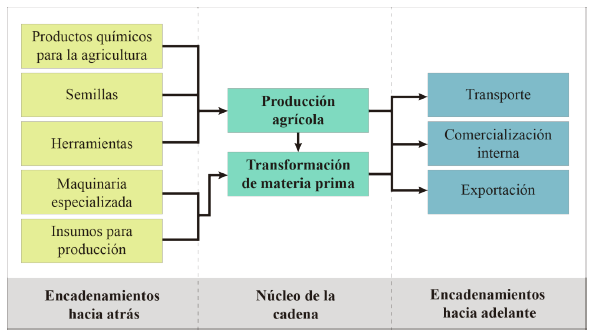

Siguiendo la metodología planteada, primera instancia es necesario identificar a los eslabones que forman la cadena de valor, distinguiendo también los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante y el núcleo de esta.

La Figura 2 muestra que en el núcleo de la cadena se encuentran los productores agrícolas y los productores industriales que procesan diversos productos, incluyendo mayoritariamente jugo y pulpa congelada de maracuyá.

Como ya fue indicado, en el país predominan los pequeños productores de maracuyá (el 79.2 % de ellos tiene hasta dos hectáreas y solo un 5.4 % tiene más de cinco hectáreas cultivadas de este producto) (Inec, 2019). Por su parte, los productores industriales están divididos en pequeños y medianos/grandes. Los primeros están frecuentemente asociados a emprendimientos dedicados a producir pulpas y jugos para comercialización local. Los segundos producen para abastecer el mercado local y para exportar, sea directamente o a través de intermediarios. En el país, a 2019 existían 18 exportadores registrados para las dos partidas arancelarias relacionadas con el maracuyá. De ellos, nueve se encuentran en Guayas, cinco en Pichincha y cuatro en Tungurahua.

Estudio detallado de la cadena de valor

Según cifras del Inec (2019), el consumo de maracuyá en los hogares ecuatorianos se cubre en un 100 % con la producción local. Entre el tercer trimestre de 2019 y su similar de 2020, el precio promedio del kilogramo de maracuyá en el país (fruta entera, por mayor) fue de 0.62 USD de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG (2020).

Por su parte, a nivel internacional, el paquete de maracuyá ecuatoriano (22-24 unidades) se vendió a un promedio de 44.23 USD en el mismo periodo (precio en Los Ángeles, EE.UU.) (MAG, 2020). Asumiendo un peso similar al del cartón de maracuyá estadounidense, esto equivaldría a un precio superior a los 9.70 USD por kilogramo.

Precisamente, EE.UU. es el principal destino de exportación de maracuyá ecuatoriano (como fruto, sin cocer o cocido en agua o vapor, o congelado; subpartida 08119094) y el segundo destino de exportación de jugo de maracuyá (subpartida 20098920).

Según datos del BCE (2020), en 2019 Ecuador exportó 1 446 134 USD (FOB) de la primera de estas partidas arancelarias. Esto corresponde a 426 Tm, apenas el 1.48 % del total de maracuyá producido en el país ese año. El monto total exportado representa un crecimiento de 92 % respecto a 2015 en términos de Tm. Por su parte, en lo referente a la segunda de estas partidas arancelarias (jugo de maracuyá), en 2019 se exportaron 24 086 429 USD (FOB), correspondientes a 6873 Tm. Esto representa una caída del 65 % respecto a 2015, cuando se exportaron 19 604 Tm, equivalentes a más de 66 millones de USD. Esto se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1 Superficie plantada y exportaciones de maracuyá y derivados: 2015-2019

Fuente: BCE (2020); Inec (2019).

Los entrevistados coinciden en que, dado que una parte significativa de la producción ha estado tradicionalmente orientada al consumo doméstico, las tendencias de demanda locales y las fluctuaciones en los precios han incidido en la reducción del cultivo de la fruta y, a su vez, en la reorientación de la producción destinándola de forma creciente hacia los mercados extranjeros. Por su parte, la reducción en la exportación de jugo de maracuyá ha sido catalogada como consecuencia de los estrechos márgenes de ganancia de las empresas que se encuentran en el eslabón que transforma la materia prima (que abastecen también al mercado doméstico), ante el ingreso acelerado de nuevos pequeños productores enfocados en abastecer la demanda local.

Según datos del Iniap (2014), el costo para el establecimiento de una hectárea dedicada a la producción de maracuyá (con una población de 667 plantas) asciende a USD 2940.46 en el primer año. Asumiendo un rendimiento de 16 Tm/Ha, la rentabilidad podría llegar a los USD 1059.54 (36 %). Por su parte, en el segundo año, el costo de mantenimiento asciende a USD 2276.36. Asumiendo una productividad de 20 Tm/Ha durante el segundo año, la rentabilidad podría llegar a los USD 2723.64 (119.6 %). Sin embargo, los niveles de productividad a 2019 están por debajo de estas proyecciones: 7.39 Tm/Ha en la Sierra; 6.45 en la Costa; y 1.38 en la Amazonía, en promedio.

En lo que se refiere a los factores centrales de competitividad de la cadena, los entrevistados coincidieron en señalar que lo que sobresale es la calidad del fruto ecuatoriano, sobre todo de variedades modificadas de las que se puede extraer más jugo (ver, por ejemplo, Valarezo Concha et al., 2009). La calidad de la materia prima ha permitido que varias empresas obtengan certificaciones, inclusive de producción orgánica, para ingresar a mercados extranjeros.

Por su parte, entrevistados del eslabón de producción agrícola señalan a los factores climáticos como un problema recurrente que puede afectar su competitividad, dañando la producción o disminuyendo la productividad. En 2019 en Ecuador se perdieron 115 ha de producción de maracuyá por sequías (Inec, 2019).

La mano de obra requerida en este eslabón es en su mayoría no cualificada; aunque se ha manifestado la necesidad de contar con personal técnico en la dirección de los procesos de cultivo, cuidado, cosecha y postcosecha para poder cumplir con los requerimientos técnicos de las empresas del eslabón industrial y de los exportadores.

En lo que se refiere al financiamiento, en ambos casos la mayoría es propio. Para el eslabón de la producción agrícola, habitualmente proviene de los ahorros resultantes de los periodos anteriores de cosecha. Sin embargo, ante imprevistos, los pequeños agricultores pueden terminar recurriendo a fuentes no legales. Por su parte, las empresas del eslabón de transformación productiva (sobre todo las de mayor dimensión) suelen obtener financiamiento de sus propios accionistas.

En 2019 los países importadores de frutas frescas, incluyendo maracuyás (código 081090, según el sistema armonizado a nivel internacional, HE) adquirieron un total de 3 671 887 000 USD de estos productos. En promedio, durante la segunda mitad de esta década, las importaciones de estos productos crecieron a un ritmo anual del 6.95 %. A la cabeza de las importaciones en 2019 (medidas en su valor en dólares) estuvo China (26.9 % del total global). Por su parte, los principales exportadores fueron Vietnam (35.8 %) y Tailandia (18.1 %). A nivel regional, los principales competidores de Ecuador fueron Colombia, Perú y México (International Trade Centre, 2020).

Los precios de muchos de estos tipos de frutas en el extranjero son mucho más atractivos que en el mercado ecuatoriano, sobre todo en economías desarrolladas. Por ejemplo, en Estados Unidos durante los primeros 10 días de septiembre de 2020, un paquete de diez libras de maracuyá (4.54 kg) (fruta fresca), provenientes de las zonas productoras en Florida, se cotizaba en 45 USD (Usda, 2020). Es decir, aproximadamente a 9.87 USD por kilogramo.

La cadena de producción es dominada por los compradores (tanto del maracuyá como producto para consumo final, como para insumo para la producción de derivados). Los intermediarios tienen también un poder relevante, según lo recogido en las entrevistas.

Los productores que forman parte del eslabón de transformación de materia prima habitualmente establecen criterios para la certificación de los productores del eslabón agrícola como proveedores. La duración de estas certificaciones varía de una empresa a otra y suele oscilar entre los 6 y 12 meses. Si los productores del eslabón agrícola no cumplen con la cantidad ni la calidad de producción acordada pueden perder su condición de proveedores.

A su vez, los intermediarios para la comercialización internacional establecen criterios y plazos de producción que los productores del eslabón industrial deben cumplir. Habitualmente los requerimientos de los intermediarios de comercialización internacional al eslabón industrial inciden en los requerimientos que estos realizan al eslabón agrícola.

Por otro lado, los intermediarios para la comercialización local limitan considerablemente los márgenes de ganancia que pueden obtener los productores del eslabón agrícola.

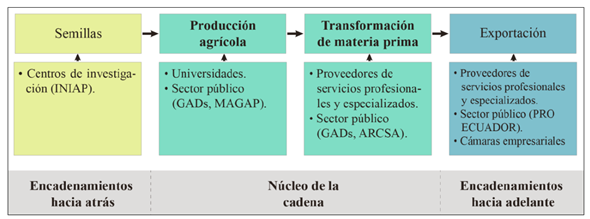

Además de los actores que intervienen directamente en la cadena de valor, existen organizaciones de apoyo que regulan y/o contribuyen con el funcionamiento de la cadena y de sus eslabones. Padilla y Oddone (2016) clasifican a estas organizaciones en cinco categorías: (i) sector público; (ii) universidades y escuelas técnicas; (iii) centros de investigación; (iv) proveedores de servicios (profesionales y especializados); y, (v) cámaras empresariales. En la Figura 3 se enumeran las organizaciones de apoyo que participan en los puntos claves de la cadena de valor del maracuyá en Ecuador, si bien los actores del núcleo de la cadena coinciden en señalar la falta de articulación y de soporte por parte de estas instituciones.

Los entrevistados coincidieron en ubicar al impacto ambiental del cultivo y procesamiento de maracuyá entre medio y bajo. Principalmente señalaron el amplio uso de pesticidas y productos químicos como uno de los principales problemas.

De hecho, varios productores del eslabón industrial indicaron que al menos una vez habían detectado niveles considerables de residuos químicos en los análisis de toxicidad e insecticidas que empresas externas o sus propios departamentos de control de calidad realizan. En dos casos ello ocasionó que se terminaran las negociaciones con productores del eslabón agrícola.

Las cifras del Inec (2019) corroboran lo peligrosas que son las plagas para los cultivos de maracuyá: en 2019, el 62 % (355 ha) de las pérdidas en cultivos de este producto estuvieron asociadas a plagas.

Las restricciones de la cadena de valor

Los datos recabados permiten evidenciar varios de los principales “cuellos de botella” a lo largo de la cadena, así como los problemas globales que tiene. De manera general, las restricciones sistémicas de la cadena están relacionadas con factores estructurales de la economía ecuatoriana. Destaca el permanente riesgo de pérdida de competitividad a nivel internacional ante la devaluación o depreciación de las monedas de países vecinos con los que los exportadores ecuatorianos de maracuyá compiten. Otro problema complejo tiene que ver con las elevadas tasas de interés en el país; esto dificulta el acceso al financiamiento y el consecuente escalamiento del proceso productivo. Adicionalmente, la falta de articulación de las instituciones de apoyo es generalizada en todos los eslabones de la cadena. Esto impide la ejecución de programas y acciones coordinadas encaminadas a mejorar la situación de la cadena.

Pasando ahora a las restricciones de cada eslabón, los principales problemas para la producción agrícola están relacionados con las dificultades para el escalamiento de la producción, derivados del reducido tamaño de las extensiones de cultivo de este fruto, lo que limita su utilidad e impide el ahorro para la expansión del terreno o para la inversión en bienes de capital e insumos necesarios para incrementar la productividad. La falta de acceso a financiamiento, así como la falta de seguridad ante el riesgo de pérdida de sus cultivos debido a plagas o mal clima complica aún más esta situación.

Por su parte, el eslabón de transformación de materia prima encuentra en los trámites redundantes, complejos y costosos, una de las principales trabas para su actividad. El alto costo del financiamiento en el sector financiero, así como los aranceles existentes a la importación a bienes de capital, disminuyen también sus incentivos económicos.

Los problemas de los dos primeros eslabones resultan en el principal inconveniente para el eslabón exportador, pues la contracción de la producción local les impide expandir sus exportaciones. Los exportadores sienten, además, que el gobierno pudo haber hecho mucho más para incentivar las exportaciones de este fruto y para abrir espacio en nuevos mercados.

Discusión

Pese a que el Ecuador llegó a posicionarse como uno de los mayores exportadores de productos elaborados de maracuyá (Cañizares Chacín & Jaramillo Aguilar, 2015; Valarezo et al., 2014), durante la segunda mitad de la década de 2010 el sector experimentó una contracción importante. Para 2019 el área cultivada con maracuyá había disminuido en un 43.2 % respecto a 2015. De forma similar, el total de exportaciones de maracuyá y productos elaborados de esta (medidos en Tm) habían caído en un 63.2 % a lo largo de este periodo.

Partiendo de lo señalado por los entrevistados, lo que explica esta caída es que, dado que una parte significativa de la producción habitualmente se ha destinado al consumo doméstico, las tendencias locales de demanda y las fluctuaciones de precios tienden a incidir ampliamente en las decisiones de producción de los pequeños agricultores (que componen el grueso de la producción de este fruto). Consecuentemente, la cantidad cultivada puede fluctuar notoriamente año tras año. De hecho, pese a que excede el periodo de estudio, las cifras del Inec (2021) muestran que para 2021 la superficie plantada y el nivel de producción de maracuyá habían retornado a niveles similares a los de mediados de la década pasada.

En ese contexto es un reto para la cadena de valor el reducir las fluctuaciones, para poder así ofrecer una cantidad estable (y, de preferencia, creciente) al mercado global. El acceso a seguros para los cultivos y a financiamiento se vuelven, entonces, cruciales para poder brindar mayor estabilidad a los agricultores y permitirles sortear épocas de contracción de demanda local, afectaciones climáticas y de plagas, entre otras, sin obligarlos a sustituir el cultivo de maracuyá por otro. Aquí la falta de articulación con las entidades estatales es evidente, pues el maracuyá no se encuentra entre los productos cubiertos por el Seguro Agrícola, que es un subsidio implementado a través del MAG y que cubre el 60 % del costo del seguro para los cultivos de medianos y pequeños agricultores. El acceso apropiado a un seguro agrícola también puede impulsar el crecimiento de la productividad y reducir los impactos ambientales de esta actividad económica, como ha sido demostrado en investigaciones recientes (ver, por ejemplo, Fang et al., 2021; Kurdy’s-Kujawska et al., 2021).

Así mismo, los escasos márgenes de ganancia para los pequeños productores son un problema. De hecho, considerando la media de extensión de cultivos y productividad proyectada al segundo año, el agricultor promedio podría percibir una rentabilidad de cerca de 6864 USD por año, en condiciones ideales. El financiamiento y los acuerdos con empresas procesadoras y exportadoras son aquí fundamentales para permitir el escalamiento de la producción y con ello aumentar las ganancias anuales de los productores. Así mismo, el acceso a capacitación, insumos, bienes de capital e infraestructura son requisitos para el incremento de la productividad y de las ganancias.

Los actores del eslabón de transformación industrial también se han visto afectados por el costo y las dificultades en el acceso al financiamiento con el sector privado, y por la necesidad de condiciones preferentes en el acceso a maquinaria y bienes de capital importados. La renovada relación entre sector privado, sociedad y Estado propuesta por la Cepal (2014), reconociendo la importancia de la política industrial para la región, es particularmente necesaria.

El lograr superar estos obstáculos, así como los cuellos de botella identificados en la sección anterior, es crucial para cumplir el objetivo de incrementar las exportaciones de este producto, tanto como fruta como en productos derivados de ella. A su vez, ello es instrumental a la diversificación de exportaciones -un propósito cuyos efectos positivos en el crecimiento económico han sido ampliamente documentados (Sarin et al., 2022) -. Así mismo, la consecución de dicho objetivo contribuye con la mejora de la situación de la balanza de pagos, una tarea pendiente para la región.

Conclusiones

Este artículo realizó un diagnóstico a la cadena de valor del maracuyá en Ecuador, considerando los lineamientos establecidos por Padilla y Oddone (2016). Se inició con el mapeo de la cadena, identificando los encadenamientos hacia atrás (productos químicos para agricultura, semillas, herramientas, maquinaria especializada e insumos para la producción) y hacia adelante (actividades de transporte, comercialización interna y exportación) y las actividades en el núcleo de esta (producción agrícola y transformación de materia prima). Posteriormente se efectuó un estudio detallado de la cadena, analizando el contexto nacional e internacional, su desempeño económico, la situación del mercado, su gobernanza, las organizaciones de apoyo y los asuntos medioambientales concernientes a ella. Finalmente, se identificaron sus principales restricciones sistémicas y las de sus eslabones principales.

El estudio realizado permite evidenciar que tras la notoria caída en la producción y exportación de maracuyá en el periodo de estudio se encuentran las tendencias de demanda locales y las fluctuaciones de precios, así como los escasos márgenes de ganancia para los pequeños productores. Esto, sumado a problemas como la falta de acceso a crédito y a seguros agrícolas, a un insuficiente alcance de la infraestructura de riego y un excesivo poder de los intermediarios, ha limitado el crecimiento de la producción y, de hecho, ha obligado en algunos casos a los productores a reemplazar los cultivos de maracuyá por otros más rentables. Uno de los mayores desafíos es minimizar este tipo de fluctuaciones.

Lo señalado con anterioridad refuerza el argumento de incentivar las exportaciones de maracuyá como fruto o procesado en diferentes productos (p. ej. pulpa, yogur, jugos, entre otros), pues la diferencia de precios entre el mercado doméstico y los mercados de países desarrollados son significativas y la demanda de frutos tropicales ha crecido sostenidamente en los últimos años a nivel global.

De manera general se puede evidenciar que la producción de maracuyá para exportación, tanto como fruto y como producto industrializado, tiene un potencial notable. Sin embargo, es imperante superar los problemas existentes sobre todo para el escalamiento de la producción agrícola, y ante ello la acción del Estado es imprescindible.

Por eso, se sugiere la elaboración de políticas que permitan al eslabón de producción agrícola la incorporación de tecnología y la innovación, proveyendo los incentivos económicos necesarios para los pequeños productores y para permitir que se aprovechen nuevas oportunidades en el mercado global con el fin de mejorar la producción a pequeña escala. Así mismo, el Estado debería considerar la inclusión del maracuyá en el listado de productos con acceso al Seguro Agrícola y mayores facilidades para el acceso al financiamiento en la banca pública.

En cuanto al eslabón de transformación de la materia prima se sugiere la formulación de estrategias para motivar el escalamiento de producción en el sector, simplificar los trámites y permisos de operación, promover la formación del capital humano y proveer incentivos económicos para la producción.

A modo de cierre, para el eslabón exportador se propone consolidar la expansión exportadora a través de apoyo en el marketing internacional del producto, diálogos con socios comerciales y negociaciones sobre barreras arancelarias y no arancelarias. Así mismo se requiere incrementar la capacitación de cara a obtención de certificaciones internacionales y proveer estímulos económicos anclados a los resultados obtenidos en materia de exportación.

Las principales limitaciones de este estudio están relacionadas con la dificultad de acceso a la información sobre ganancias y costos de los intermediarios y de empresas industrializadoras, debido a la desconfianza que estos tienen sobre el uso que pueda darse a los datos recabados. Así mismo, al ser un estudio pionero para este producto en el país, no se ha podido tener otras referencias para contrastar la información obtenida. Al tener este estudio un alcance exploratorio, quedan abiertas múltiples áreas a explorar y profundizar por estudios posteriores. Esto incluye análisis más detallados de la situación de todos los actores principales y de apoyo de cada eslabón de la cadena, así como el uso de este diagnóstico para avanzar en los demás pasos propuestos por la Cepal para el fortalecimiento de las cadenas de valor. Finalmente, es necesario que nuevos estudios profundicen en los efectos de la pandemia por Covid-19 en esta cadena de valor 1 2.