Introducción

¿Cómo alimentar a nueve billones de personas en el mundo con menos tierra, agua y energía? (Gomiero et al., 2011). Se prevé que hasta el año 2050, el número de personas que viven en las zonas urbanas aumente en un 70% (Ingram, 2011). En muchos países en desarrollo, el proceso de urbanización va de la mano con el aumento de la pobreza urbana y el medioambiente contaminado, el aumento de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, especialmente para los niños y las mujeres embarazadas y lactantes (Moragues-Faus & Battersby, 2021; Orsini et al., 2013). Uno de los caminos es la producción sostenible agroecosistémica (Gordillo & Obed Méndez, 2013), aunque esta no da respuesta a todas las injusticias e inequidades planteadas anteriormente, por lo que respecto al desarrollo sostenible, la fao (Mota Botello & Mora Izquierdo, 2018) propone que es necesario considerar cuatro principios fundamentales:

1. Resiliencia de las comunidades y los ecosistemas a los efectos del cambio climático.

2. Prácticas que logren proteger y mejorar los medios de vida rurales, la equidad y el bienestar social.

3. Actividades directas para proteger y conservar los recursos naturales.

4. Mecanismos de gobernanza eficaces y responsables.

Por otro lado, Scheidel y Sorman (2012) advierten que la seguridad alimentaria se ve amenazada por la creciente competencia por acceso al uso de la tierra y el aumento de insumos por cambios de patrones de producción de alimentos. Del mismo modo, la propuesta realizada por Armendáriz et al. (2016) hace hincapié en la importancia del abastecimiento de las ciudades en crecimiento, pero sugiere considerar modelos para aumentar la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios. En este sentido, basándose en enfoques de economía ecológica y ambiental, Gómez-Baggethun y Groot (2010) enfatizan el rol de los ecosistemas al proporcionar la energía y los materiales necesarios para la producción de bienes y servicios. Desde la sostenibilidad, es posible identificar indicadores que permitan la detección de presiones ambientales como consecuencia del desarrollo económico (Giampietro et al., 2013). Dentro de los análisis, se pueden identificar varias amenazas, por ejemplo: impacto en el suelo debido a la presión agrícola excesiva, presión en los fondos de agua debido a la excesiva presión humana, huellas en los ecosistemas terrestres y perturbación ecológica debido a la excesiva presión humana, entre otros. La agricultura urbana se presenta como una de las propuestas dentro de la agenda de políticas públicas urbanas para la producción sostenible y el consumo responsable (Mota Botello & Mora Izquierdo, 2018), junto con un futuro alimentario justo (Horst et al., 2021; Moragues-Faus & Battersby, 2021).

Por otra parte, el metabolismo social estudia las interacciones entre la sociedad y la naturaleza (Giampietro & Mayumi, 2000; Giampietro et al., 2009), a través de la descripción y la cuantificación, tanto de flujos de materia como de energía y su intercambio con el ecosistema (Poruschi, 2015; Ramos-Martín & Giampietro, 2005). Dentro del metabolismo social, el Análisis Integrado Multiescala de la Sociedad (MuSIASEM) es un enfoque de desarrollo o marco analítico que integra las dimensiones económica, social y ecológica (Geng et al., 2011). Afirmando esta propuesta, González-López y Giampietro (2017) manifiestan que la metodología MuSIASEM estudia las interrelaciones de los componentes de sistemas socioecológicos en el nexo: agua, energía y alimentos. Sus creadores, Mayumi y Giampietro (2014), lo señalan como un marco conceptual que incluye contabilidad energética y una combinación de sistemas de contabilidad no equivalente. Giampietro y Bukkens (2015) complementan que es un enfoque transdisciplinario, cuyos objetivos son verificar la viabilidad, la factibilidad y la deseabilidad, enmarcados en patrones metabólicos de la sociedad a diferentes niveles y escalas (por ejemplo: hogar, parroquia, ciudad, país o región) (Giampietro et al., 2013) y cabe recalcar que se excluyen las variables políticas que configuran las relaciones humanas. Para Giampietro et al. (2011), el análisis cuantitativo del patrón metabólico de las sociedades modernas se lleva a cabo mezclando variables biofísicas, demográficas y económicas a través de escalas, mientras se trata de la inevitable no linealidad típica de los procesos autocatalíticos, esto significa que la producción de un sector es necesaria como entrada para otros sectores. En este sentido y en términos económicos, este bucle está representado por el intercambio recíproco de energía, capital y actividad humana laboral y no laboral entre los diversos compartimentos del proceso económico. Estos tres factores (energía, capital y actividad humana) son necesarios tanto para producir como para consumir capital, bienes y servicios (Giampietro & Mayumi, 2000).

Bebbington (1999) propone que los medios de vida son marcos referenciales que pueden ayudar a repensar la naturaleza, la ubicación y el contenido de las intervenciones para que estén más en consonancia con las diversas formas en las que las personas se ganan la vida y construyen sus mundos. Adicionalmente, las categorías son divididas en cinco tipos de “capitales”: económico, físico, natural, humano y social. Por lo tanto, un medio de vida es sostenible si tiene la capacidad de abastecer de alimentos, ingresos y posesiones materiales; así como mantener resiliencia y provisión para futuras generaciones (Chambers & Conway, 1992). Los medios de vida se convirtieron en un tema clave de los debates sobre la sostenibilidad agrícola en la búsqueda de sistemas y prácticas agrícolas que contribuyan a los medios de vida sostenibles (Viteri Salazar et al., 2018). El impacto en los medios de vida debe evaluarse con respecto a la visión interna (la capacidad productiva de los sistemas agrícolas de pequeña escala con respecto a la autorreproducción) (Kovacic & Viteri Salazar, 2017).

Dobele y Zvirbule (2020) argumentan que existen varios conceptos de agricultura urbana que abarcan desde su relación con el origen de las ciudades en tierras agrícolas cultivables hasta su incorporación en el desarrollo sostenible. La agricultura urbana está enmarcada en procesos de gobernanza con diversidad de actores e intereses (McClintock et al., 2021). Asimismo, la gestión del conocimiento se convierte en una estrategia clave de acceso a información y conocimiento sobre prácticas agrícolas urbanas sostenibles y resilientes (Chisita & Fombad, 2020). Cabe enfatizar que los desiertos alimentarios son “aquellas áreas del interior de las ciudades donde los alimentos nutritivos y baratos son prácticamente inalcanzables y grandes áreas geográficas sin acceso a alimentos saludables y asequibles” (Uhlmann et al., 2018). Además, Uhlmann et al. (2018) señalan que los desiertos alimentarios son más frecuentes en áreas socioeconómicas de estrato bajo y dan como resultado niveles más altos de inseguridad alimentaria, así, la agricultura urbana funciona como una de las soluciones clave para el desafío del combate de esta problemática y promueve la estabilidad y la justicia social en la comunidad (Hara et al., 2018). Adicionalmente, el paisaje productivo y sostenible de esta práctica provee variedad de beneficios ambientales, sociales y económicos (Kim & Kim, 2021). Así, la agricultura urbana permite construir una mayor resiliencia en los sistemas locales frente a problemáticas ambientales (Mavromatidis, 2019), sociales (Wang et al., 2021), sanitarias (Loker & Francis, 2020) y económicas (Delgado, 2018), entre otras.

La metodología MuSIASEM implica valor en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, Giampietro et al. (2013) la utilizan para analizar la factibilidad de producir biocombustible en la República de Mauricio, también Arizpe et al. (2014) realizan una evaluación del perfil metabólico que implica el cambio agrícola en dos comunidades rurales del norte de Argentina a partir de la metodología; Scheidel y Farrell (2015) presentan resultados de la banca cooperativa a pequeña escala y la producción de capital en Camboya y Cadillo-Benalcázar et al. (2020) la aplican para la evaluación integrada de múltiples escalas de la sostenibilidad del uso a gran escala de alimentos alternativos en la acuicultura del salmón en Noruega. En este sentido, el objetivo de esta investigación fue evaluar el perfil metabólico social de los productores orgánicos certificados del Proyecto Agricultura Urbana Participativa (Agrupar-Conquito), utilizando la metodología MuSIASEM para determinar aspectos del mejor agroecosistema desde la sostenibilidad.

Materiales y métodos

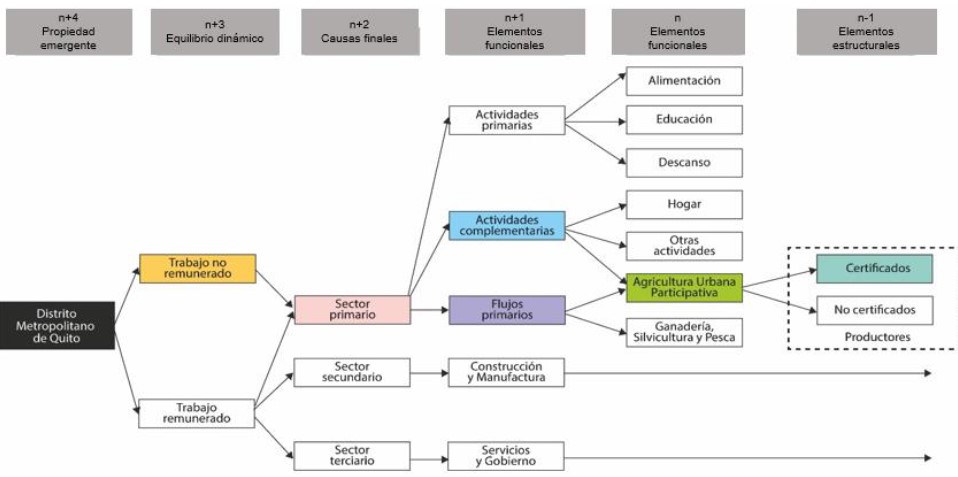

Como caso de estudio se consideró al proyecto Agrupar, el cual funciona en el Distrito Metropolitano de Quito desde el año 2002 y es parte de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica de la Alcaldía Metropolitana-Conquito. Actualmente, abarca tanto a productores orgánicos certificados como a productores sin certificación, todos enfocados en agricultura urbana. Los participantes no reciben remuneración fija debido a que trabajan de forma independiente, es decir, sin relación de dependencia salarial. Su actividad se encuentra dentro del sector primario, por lo que para algunos productores esta forma de vida es su sustento económico y para otros se convierte en un soporte adicional a sus actividades cotidianas e ingresos. En el dendrograma representado en la figura 1 se aprecia en detalle el objeto de estudio en niveles jerárquicos de organización.

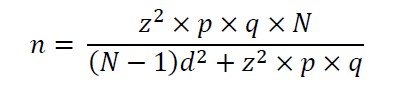

En esta investigación, para la obtención del tamaño de la muestra (tabla 1), se aplicó lo sugerido por Hernández-Sampieri et al. (2010), utilizando la fórmula 1.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Categorías consideradas para el análisis de la agricultura urbana participativa en el dmq Nota aclaratoria: los cajones con color corresponden a la secuencia jerárquica del análisis del objeto de estudio.

Se consideró la integración de dos metodologías por la necesidad de obtener indicadores que permitan conocer en los agroecosistemas algunos elementos que se deben cambiar para lograr un mayor acercamiento a la sostenibilidad. Por un lado, se encuentra MuSIASEM, que identifica la interfaz entre los factores económico, demográfico, social y los procesos biofísicos con el ecosistema. Por otro lado, los medios de vida sostenibles que relacionan un conjunto de insumos (capitales o recursos) con las salidas (estrategias de vida) hacia la consecución de resultados enfocados en el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental. Empero, MuSIASEM presenta una oportunidad al permitir identificar la inconmensurabilidad a partir de procedimientos contables adaptados a cada realidad. De igual forma, los medios de vida sostenibles permiten comprender la forma en que las personas enfrentan la pobreza en un sentido material en conjunto con sus percepciones de bienestar en función de elecciones y estrategias de subsistencia. Es así como el análisis conjunto permite comprender la compleja combinación de actividades generadoras de ingresos con las actividades que permiten la reproducción de la unidad doméstica de cada productor orgánico certificado.

La primera metodología se llevó a cabo en cuatro fases: 1) revisión de la literatura sobre agricultura urbana y producción orgánica certificada; 2) adecuación de la metodología de MuSIASEM propuesta por Arizpe et al. (2014) a la realidad del proyecto Agrupar; 3) trabajo de campo (virtual y presencial) para la recolección de datos (entre octubre a diciembre del 2020) y 4) integración y análisis de datos.

Para cubrir la fase 2, se elaboró un cuestionario compuesto por cinco componentes de datos relacionados con: 1) información demográfica y socioeconómica, 2) actividad económica, 3) aspectos culturales y ecológicos, 4) relaciones sociales y 5) problemas y vulnerabilidades detectadas. Debido a las restricciones de la pandemia por COVID-19 y que algunos productores eran representantes de dos huertos, se aplicó el cuestionario a un total de 27 unidades productivas de agricultura urbana, conforme la muestra estadística y no a la totalidad de la población de productores.

En términos generales, en la fase 3 se utilizó el marco analítico MuSIASEM para analizar los patrones metabólicos. De esta manera, con esta metodología mixta, para la interpretación de datos se consideró información cualitativa y cuantitativa expresada en la gramática multipropósito, identificando el modelo de flujo-fondo y utilizando variables de distinta índole de forma simultánea y coherente (Giampietro et al., 2013). Igualmente, se caracterizó el patrón metabólico a partir de la contabilidad de factores presentes en el sistema, tanto a nivel muestral como al total de productores y, finalmente, por unidad de producción de agricultura urbana (resultados que se presentarán en la sección correspondiente).

En este sentido, en cuanto a los elementos de fondo, se consideraron al tiempo de uso humano y al uso del suelo. Por otra parte, como elementos de flujo se establecieron los económicos, los alimentos y los insumos agrícolas.

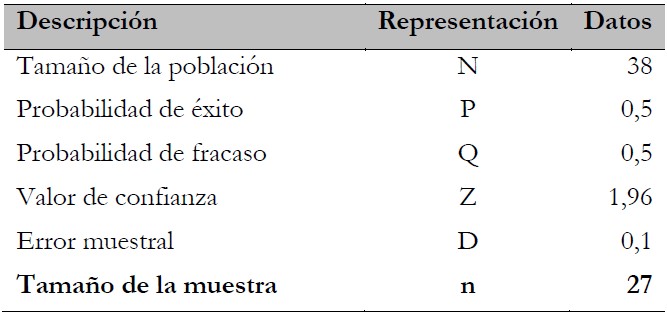

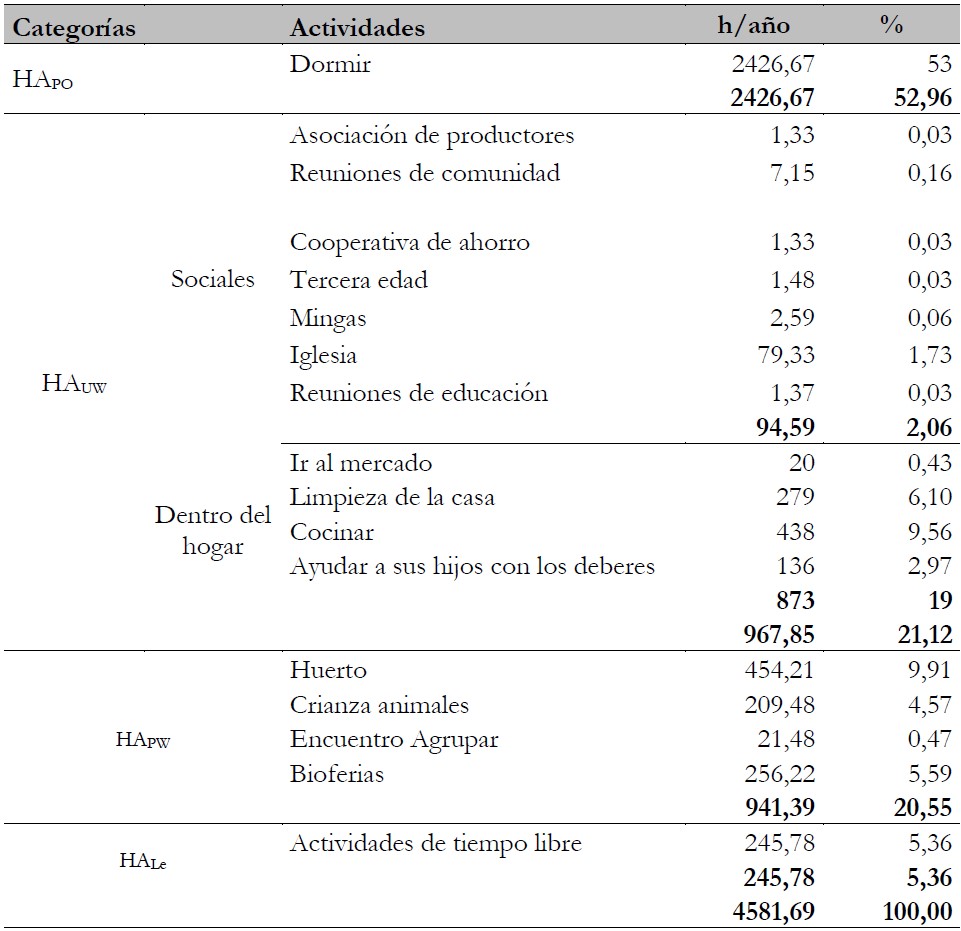

Respecto al tiempo de uso humano (ha), se adaptó la interpretación aplicada por Arizpe et al. (2014) (fórmula 2) considerando un total de 8760 horas/año, donde:

1. Actividades fisiológicas (haPO)

2. Actividades que no generan ingresos (haUW)

3. Actividades de trabajo que generan ingresos (haPW)

4. Actividades de ocio u entretenimiento (haLe)

Por lo tanto:

El cálculo del uso del suelo expresado en m2, se dividió en cuatro destinos de áreas:

Dentro de los flujos analizados se encuentran los siguientes recursos:

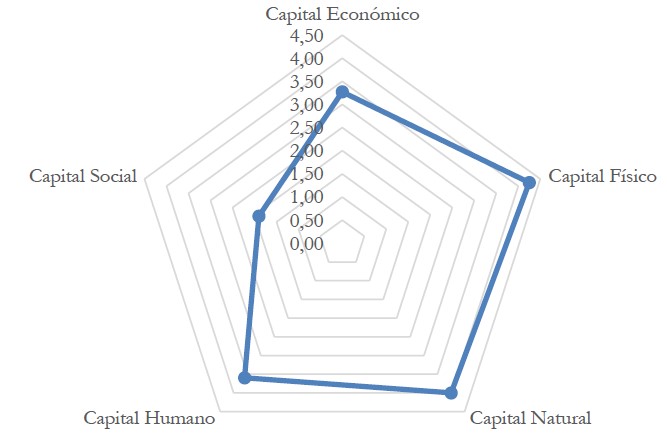

Respecto a la segunda metodología: el análisis de medios de vida, el presente estudio consideró trabajos previos realizados tanto por Viteri Salazar et al. (2018) como por Espinoza y Monteros (2016), basados en las propuestas de Chambers y Conway (1992) y Bebbington (1999). Así, es importante destacar que se agruparon los datos obtenidos en función de cinco capitales: 1) físico, 2) natural, 3) social, 4) humano y 5) económico. En este sentido, en función de las respuestas obtenidas, se estableció una tabla con indicadores cuantitativos y cualitativos, otorgando calificaciones de 5 (escenario ideal) a 1 (escenario de contraparte) para cada caso conforme los rangos asignados.

Los aspectos considerados para cada capital fueron los siguientes:

-

1. Físico

-

2. Natural

-

3. Social

-

4. Humano

-

5. Económico

5.1 Diversidad de producción (número de productos); ahorro en autoconsumo, gastos en alimentación, ingreso mensual de la unidad productora, ingresos anuales promedios, gastos y costos anuales promedio, ingreso per cápita hogar, gastos per cápita ($); diversificación venta (número de productos); comercialización (número de formas) y utilización de trabajadores externos (%).

Resultados y discusión

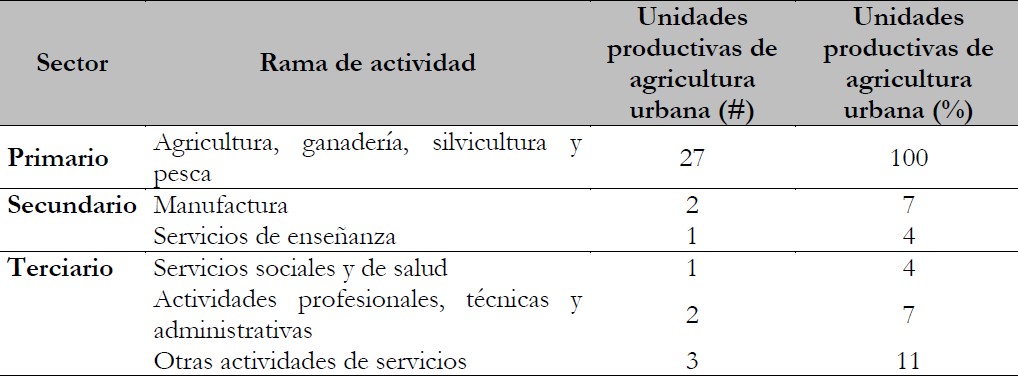

Dentro de las principales actividades productivas se destacan las pertenecientes al sector primario con el 100% de presencia en las unidades productivas de agricultura urbana evaluadas (tabla 2 y figuras 2a, 2b, 3a y 3b).

Tabla 2. Sectores de las actividades que generan ingresos los productores certificados

Fuente: Elaboración propia

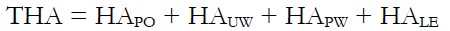

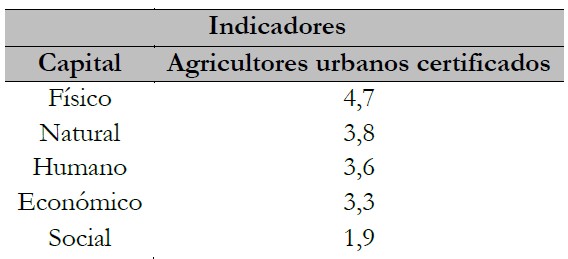

El segundo aspecto analizado corresponde a los capitales (tabla 3), factores que proporcionan elementos para identificar vulnerabilidades o puntales de desarrollo en cada ecosistema. Aquí, las unidades productivas de agricultura urbana se encuentran en la misma casa o en locaciones cercanas. Por otro lado, la producción es realizada principalmente por una persona adulta con eventuales ayudas de la familia o externas y, adicionalmente, dentro del uso del tiempo, los productores asisten a reuniones en asociaciones de productores y encuentros del proyecto Agrupar, entre otros.

Fuente: Elaboración propia

Figuras 2. Ejemplos de unidades productivas de agricultura urbana de Agrupar: (2a) huerto ubicado en Checa y (2b) huerto ubicado en Tanda

En cuanto a los medios de vida sostenibles, se realiza un análisis a partir de los capitales, con la finalidad de identificar los pilares de desarrollo y las vulnerabilidades. A partir de los resultados obtenidos de los indicadores (tabla 4 y figura 3), se identifica que el capital físico presenta indicadores más cercanos a 5, lo que se considera óptimo. Por el contrario, el capital social representa una vulnerabilidad debido a que no existe un sentido marcado de comunidad en las zonas urbanas. Adicionalmente, factores importantes para tener en cuenta son: dificultad de acceso a servicios básicos, alcoholismo, delincuencia común, emergencia sanitaria, fragmentación de tierras, acceso a la educación y la principal: el factor económico acompañado de la pobreza y el desempleo.

Tabla 4. Indicadores obtenidos a partir de los medios de vida sostenibles

Fuente: Elaboración propia

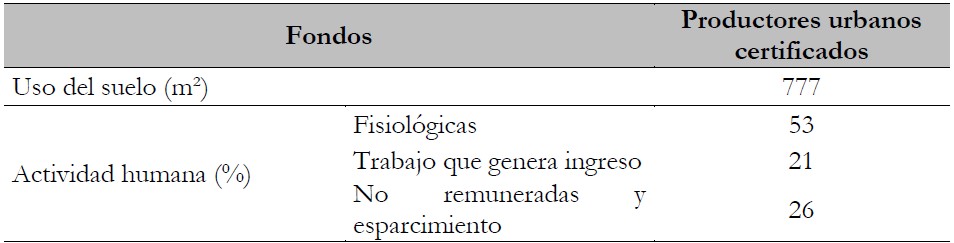

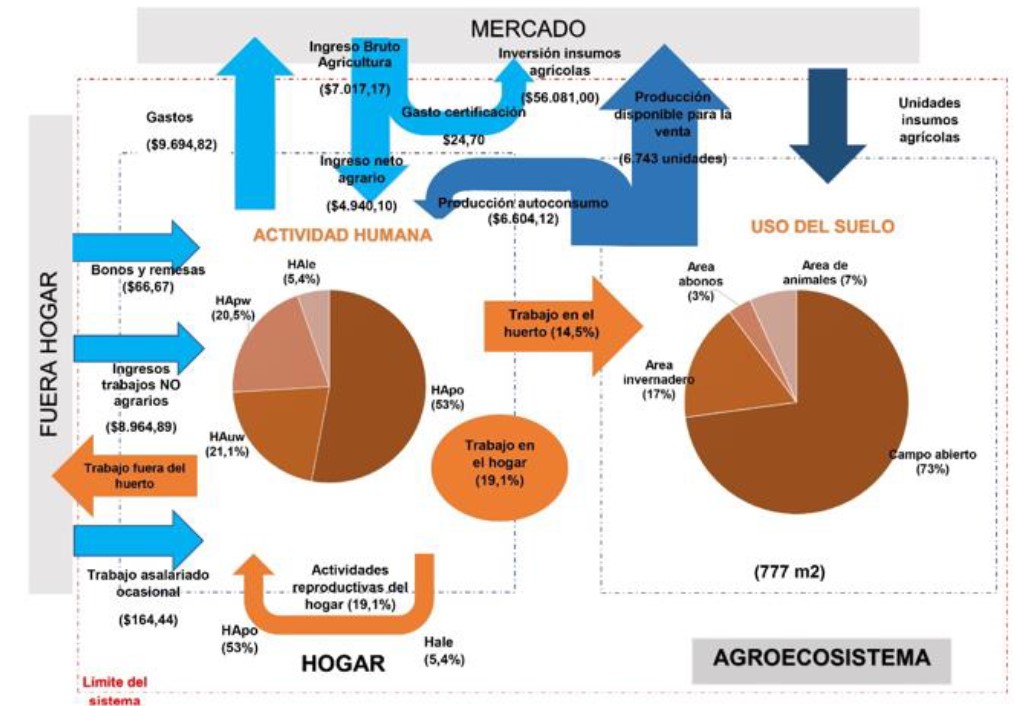

En cuanto al tercer factor considerado dentro de la investigación, se encuentran los fondos: uso del suelo y tiempo humano.

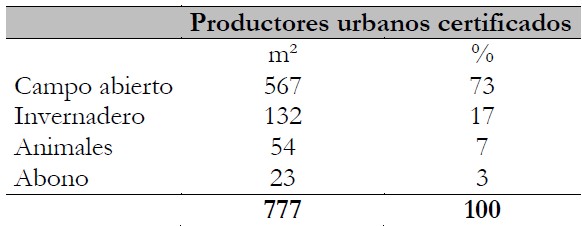

En términos generales, los cálculos del uso del suelo están en función de los espacios asignados para cultivo a campo abierto o invernadero, crianza de animales y fabricación de abono. Así, se identifica que el 73% del área se destina para campo abierto (tabla 5).

En resumen, en términos de uso del suelo, en promedio los agricultores urbanos que tienen certificación orgánica destinan 777 m2. En cuanto a las actividades fisiológicas, no remuneradas y de esparcimiento, se han considerado actividades de descanso, cotidianas, continuas y eventuales (79%). Finalmente, las actividades relacionadas con el proyecto Agrupar y la agricultura urbana se han agrupado en actividades remuneradas, el porcentaje promedio es de 21% e indica que cada día se destinan cerca de 300 minutos (tabla 6).

Así, al identificar que en promedio diario cada agricultor urbano cuenta aproximadamente con 5 horas disponibles para el trabajo y que al momento recibiría 1 $/hora por la actividad agrícola, podría considerar en su lugar si hubiera la posibilidad de emplearse en el sector secundario y obtener 2 $/hora. En ese caso, sería mejor emplearse, sin embargo, hay que considerar que existe escases de empleos y que el aporte de la agricultura urbana contribuye a la seguridad alimentaria de las familias, entre otros factores. Si bien la agricultura urbana ayuda a mitigar la problemática relacionada con la alimentación, no resuelve en su totalidad la inseguridad alimentaria que atañe al proceso de urbanización.

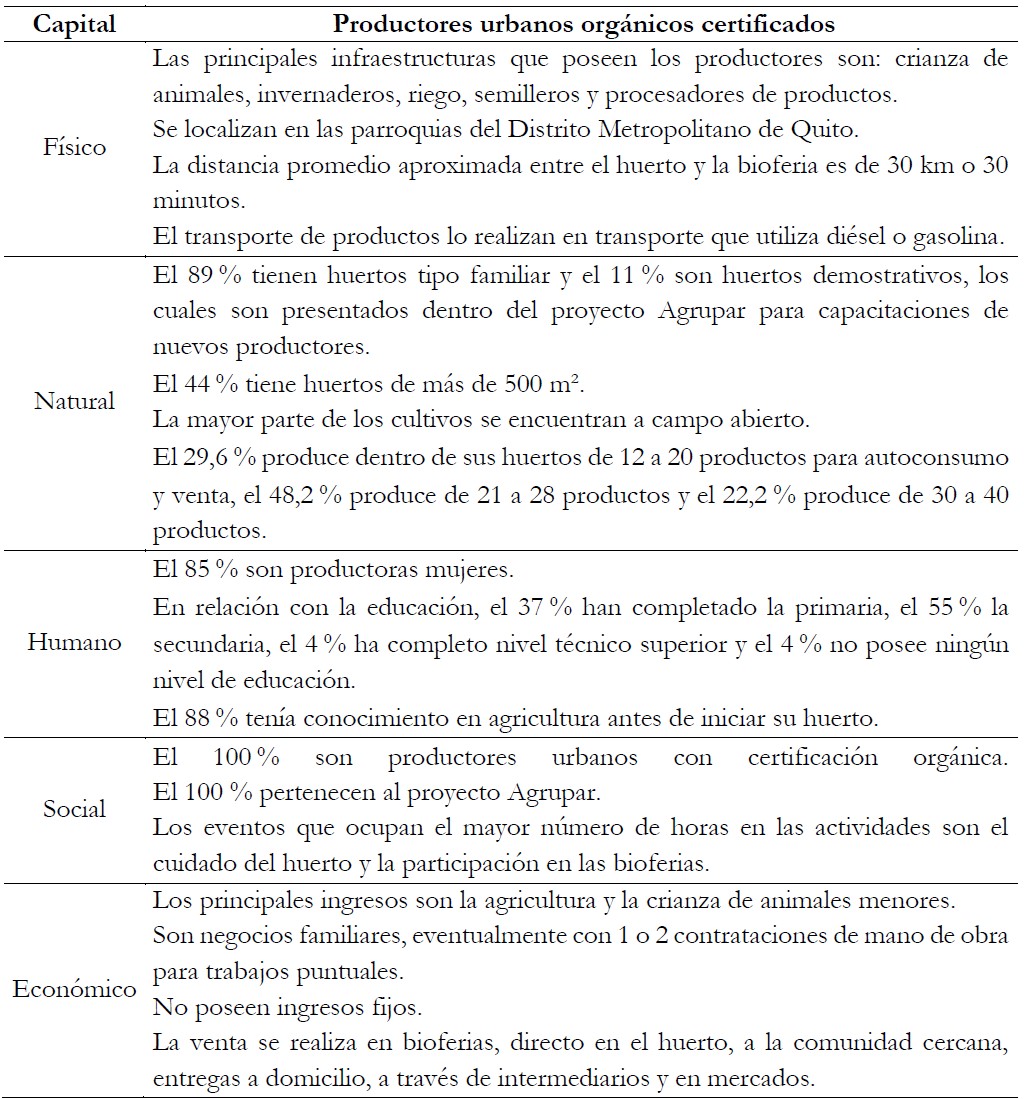

Finalmente, con la información previamente generada, es posible obtener los diagramas de flujo-fondo (figura 4), en los que se ubican patrones metabólicos de los productores urbanos certificados.

Los resultados obtenidos en este caso de estudio visibilizan los patrones metabólicos de los productores orgánicos certificados del proyecto Agrupar, esto representa la estructura de estilo de vida de los productores, así como el impacto biofísico y socioeconómico del ecosistema en estudio. De esta forma, se compagina con la apreciación de Altieri y Nicholls (2010) de que la agricultura orgánica mantiene interrelaciones con la sociedad. Adicionalmente, la baja organización social y la dependencia de insumos esenciales, como el agua, podrían hacer a estas iniciativas poco resilientes al cambio climático.

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Diagrama de fondo-flujo de productores urbanos certificadosNota aclaratoria: las flechas corresponden a los flujos y los gráficos de pastel a los fondos.

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario evidencian obstáculos similares a los presentados por Moragues-Faus y Battersby (2021), entre ellos destacan la formalidad de los productores, la comercialización y la tenencia de la tierra.

Al comparar los presentes resultados con los obtenidos por Arizpe (2012) en el análisis del perfil metabólico de comunidades productoras, se corrobora la validez de la metodología MuSIASEM para el análisis de agroecosistemas.

En otro estudio realizado por Clavijo (2013) en el proyecto Agrupar, se evaluaron los patrones metabólicos de productores certificados y no certificados de manera general. Se determinó que el 52% de los productores tienen huertos con menos de 500 m² y el 48% de los productores tienen huertos de más de 500 m², afirmando los resultados obtenidos en el presente estudió en que el 44,44% de los productores tienen huertos de más de 500 m². En términos de migración, Clavijo indica que el 64% no han migrado nunca, lo que varía en un 10% menos que los resultados del presente caso de estudio. Desde la perspectiva de Schipanski et al. (2016), el análisis de la vulnerabilidades relacionadas con el género y las inequidades fortalecen el direccionamiento de las políticas orientadas a la inseguridad alimentaria, es así como la participación del 97% de las mujeres en el proyecto afianza la dimensión social en el sistema agroalimentario.

Los resultados obtenidos a partir de la resiliencia de las sociedades pueden servir como aspectos de mejora para la construcción de políticas orientadas al fomento de la agricultura urbana. Este planteamiento corrobora la propuesta de Moragues-Faus y Battersby (2021), la cual indica que mediante mecanismos de política y planificación, los actores deben tomar decisiones sobre desarrollo urbano y periurbano para la integración de la agricultura urbana en el sistema alimentario, así como en los beneficios en los medios de vida urbanos.

Conclusiones

La agricultura urbana, mediante el proyecto Agrupar, ofrece facilidad a los productores orgánicos certificados para acceder a alimentos, ingresos y posesiones materiales. Adicionalmente, permite subsistir frente a crisis económicas, sociales, políticas y sanitarias, representa una alternativa viable para combatir los desiertos alimentarios y, finalmente, dignifica el trabajo de mujeres, refugiados y personas de la tercera edad, entre otros.

La metodología MuSIASEM permite un análisis multinivel y multiescalar como herramienta de diagnóstico o de simulación, tiende un puente entre la visión socioeconómica y la ecológica, con un enfoque en la sostenibilidad y, a partir de la información generada, permite un análisis para los tomadores de decisiones respecto a la generación de políticas públicas. En este sentido, el tema presentado en esta investigación devela un acercamiento a factores de la problemática de un grupo de productores orgánicos certificados dedicados a la agricultura urbana.

La generación de investigación a partir de medios de vida sostenibles permite incorporar un análisis metabólico de agroecosistemas con propósitos de supervivencia sostenible. Los pilares y las vulnerabilidades detectadas, así como los patrones metabólicos, se convierten en una base de aspectos de mejora para la generación de desarrollo. De esta forma, mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras y apoyo formal, es posible pensar en su relación directa hacia la consecución de metas enfocadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente a los objetivos enfocados en educación, salud, crecimiento económico, trabajo decente, producción y consumo responsable.

Contribución de los autores

Lucía Toledo: conceptualización, levantamiento y análisis de información, validación y escritura del documento original; Dayana Hernández: levantamiento y análisis de la información; Pablo Moncayo: validación del análisis; Oswaldo Viteri-Salazar: conceptualización, supervisión y validación del análisis; líder del proyecto de investigación del cual es parte este artículo. Adicionalmente, todos los autores revisaron y aprobaron el documento final.