Introducción

Las semillas de buena calidad son requeridas para asegurar los procesos agrícolas y dicha calidad es evaluada mediante pruebas de germinación y viabilidad estandarizadas, a través de protocolos internacionales (International Seed Testing Association, 2008), los cuales han sido utilizados ampliamente. Estos ensayos, en general, evalúan la calidad fisiológica y hacen referencia a mecanismos intrínsecos de la semilla que determinan su capacidad de germinación y emergencia para producir una plántula normal bajo condiciones favorables. Según Ranal y Garcia de Santan (2006), para evaluar la germinación, diversos autores utilizan indicadores que surgen de diferentes mediciones y, sin embargo, son nombrados de la misma manera. Por ende, debieran especificarse los métodos utilizados, sus ecuaciones y su interpretación.

Con el fin de evaluar los efectos de situaciones de estrés en las etapas iniciales del desarrollo de la plántula, se emplean ensayos de fitotoxicidad, por ejemplo, para biomonitoreo ambiental (Rodríguez Romero et al., 2014). En este tipo de ensayos se utilizan otros indicadores como el ig, el cual muestra la sensibilidad de una especie a las condiciones bajo estudio (Zucconi et al., 1981, citado por Barral & Paradelo, 2011). Este índice, a pesar de tener el mismo nombre, difiere de los utilizados en ensayos de germinación estándar. El test de Zucconi es muy conocido y estandarizado e indica mediciones a las 72 h para una especie de rápida germinación como es el berro (Lepidium sativum). Si bien se han desarrollado numerosas modificaciones, por lo general estas fueron utilizadas con especies de rápido crecimiento (Tiquia & Tam, 1998; Varnero et al., 2007). Dicha estandarización del tiempo de los ensayos no necesariamente es la más adecuada para ser utilizada en especies forrajeras, cuyos periodos de germinación son más prolongados.

Esta situación la detectó Yang et al. (2021) en sus ensayos destinados a encontrar semillas sensibles a la evaluación de la madurez del compost. Una de estas situaciones de estrés ambiental que se plantea en la actualidad, se refiere al uso de purines como abono de recursos forrajeros, cercanos a la fecha de siembra. Esta práctica se ha implementado como consecuencia de la intensificación ganadera y, por otra parte, resolvería parcialmente los riesgos de contaminación del agua y los suelos por la acumulación de purines en sectores específicos de los predios (Burkholder et al., 2007; Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, 2011).

El mayor componente de los purines de producciones lecheras es el agua del lavado de las instalaciones. En Argentina, el agua subterránea posee una alta variabilidad en su contenido salino (entre 1 y 19 g/l), lo que afecta directamente la composición química de los purines, lo cual genera problemáticas adicionales para su utilización como abono (Herrero, 2014). Esto repercute no solo en la selección de las especies forrajeras sobre las cuales se desea aplicar (Herrero, 2014), sino también sobre la tolerancia de estas a la salinidad (Abdrabou et al., 2022).

En este contexto, se requiere conocer cuáles especies forrajeras se adaptan a la utilización de purines como abono, así como el mejor momento para la evaluación de los indicadores de fitotoxicidad, sin embargo, muchas de estas especies presentan periodos de germinación superiores a los tiempos utilizados comúnmente en ensayos de laboratorio (International Seed Testing Association, 2008). Ante la falta de bibliografía respecto al momento óptimo de medición de estos indicadores frente este tipo de situaciones, surgió la necesidad de realizar ensayos para determinar el mismo en especies forrajeras.

El propósito de este trabajo fue evaluar la eficacia del uso de diferentes indicadores de germinación y sus momentos de medición, tanto los frecuentemente utilizados como los generados en este estudio, para cinco especies forrajeras bajo distintas condiciones de estrés ambiental, asociado ello a la utilización de purines para el abonado. Los tiempos de medición aplicados por distintos autores, en especies con periodos de germinación muy cortos, no serían aplicables en especies forrajeras con periodos más prolongados. Debido a esto, se puede llegar a interpretaciones erróneas de los resultados, considerando que una especie presenta fitotoxicidad cuando en realidad no completó el periodo de germinación establecido para la especie durante el ensayo.

Materiales y métodos

Se seleccionaron cinco especies forrajeras de ciclo anual, de frecuente utilización en sistemas de producción ganadera de la región pampeana argentina y en otros países de Sudamérica. Estas especies poseen una alta producción de materia verde (Brizuela & Cangiano, 2011; Chimicz & Gambuzzi, 2007), las cuales fueron: Avena sativa (avena), Zea mays (maíz), Lolium multiflorum (raigrás), Vicia sativa (vicia) y Sorghum sudanense (sorgo de pastoreo).

Diseño experimental, tratamientos y soluciones de purines

Se realizó una serie de ensayos independientes con cinco especies forrajeras anuales, los cuales se llevaron a cabo en el Laboratorio del Área Agrícola de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, entre los años 2016 y 2018. En cada ensayo se aplicó un diseño completamente aleatorizado (dca) en diseño factorial (2 × 3 × 5) con tres factores: (a) momento de medición, (b) porcentaje de materia seca del purín (% ms) y (c) ce: mS/cm de la solución.

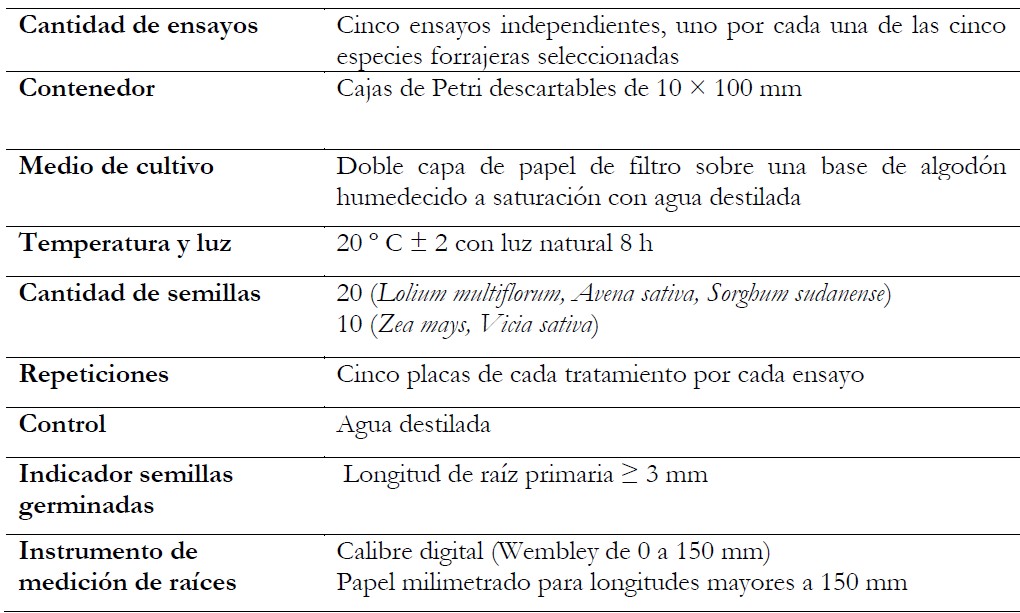

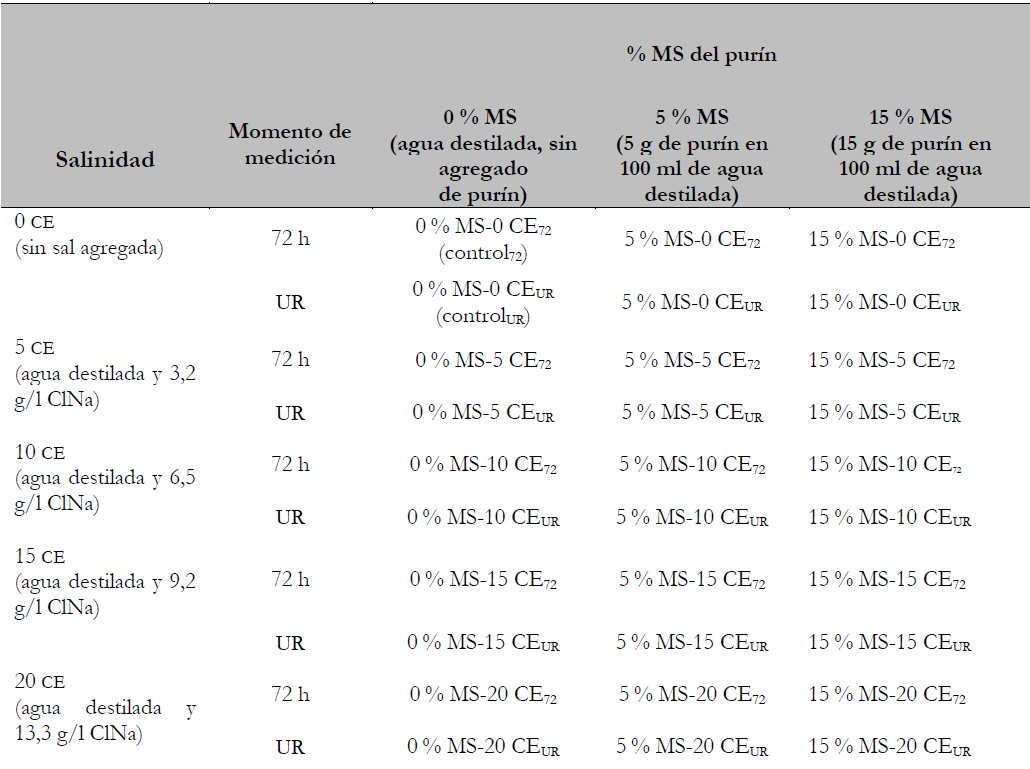

Se comenzó con la preparación de soluciones para representar purines con los distintos % de ms (0 %, 5 % y 15 %) y distintas salinidades, mediante el agregado de cloruro de sodio Merck pro análisis, el cual se aplicó al comienzo del ensayo. En las semillas de cada placa se midió el número de semillas germinadas y el largo de la raíz en dos momentos (72 h y al último recuento (ur) específico de cada especie, que corresponde al poder germinativo de las mismas). La composición de las soluciones y los momentos de medición se detallan en la tabla 1.

Los tratamientos se definieron a partir del análisis de información de registros propios, provenientes de 100 lagunas de estabilización de purines, así como también de la calidad del agua de más de 700 perforaciones de instalaciones de ordeño de las cuencas lecheras de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Charlón & Herrero, 2012; Herrero, 2014; Herrero et al. 2000; Nosetti et al., 2002).

Tabla 1. Composición y denominación de los tratamientos según sus componentes, % de ms y ce de la solución y momento de medición (72 h (72) y ur, indicado como sub-índice) para cada ensayo individual

Fuente: elaboración propia.

El estiércol utilizado para la preparación de las soluciones de purín se recolectó en un establecimiento de producción lechera con características de alimentación (pastoril con suplementación) y de manejo del agua, similares a la situación promedio de las cuencas de Buenos Aires (Castigniani et al., 2005; Comeron et al., 2016; Herrero et al., 2009). La recolección de este (aproximadamente 50 kg y fresco) se realizó en los corrales de encierre luego de dos ordeños sucesivos y el estiércol se transportó al laboratorio el mismo día, allí se homogeneizó y se separó una muestra para su análisis. Posterior a ello, se secó en estufa a 60°C hasta peso constante (American Public Health Association et al., 2005). La muestra se analizó según técnicas de referencia para conocer sus parámetros de calidad (American Public Health Association et al., 2005; Hoekstra et al., 2002), los cuales fueron: ms 22,82 %; pH 7,02; ce 2,90 mS/cm; nitratos 11 mg/l; amonio 1,51 mg/l y fosfatos solubles 52 mg/l.

Las semillas se adquirieron en negocios de venta reconocidos y antes del ensayo se comprobó la calidad de estas (identidad, pureza, energía y poder germinativo) en el laboratorio, según las normas del International Seed Testing Association (2008). La cantidad de semillas empleada para cada ensayo se definió según el tamaño de la especie utilizada, debido a la necesidad de una fácil manipulación de las plántulas para evitar daños durante las mediciones. Dichas cantidades fueron determinadas mediante ensayos preliminares y con base en las normas establecidas para la metodología del testeo biológico (Environmental Technology Centre, 2005). Las condiciones de cada ensayo de germinación se detallan en la tabla 2.

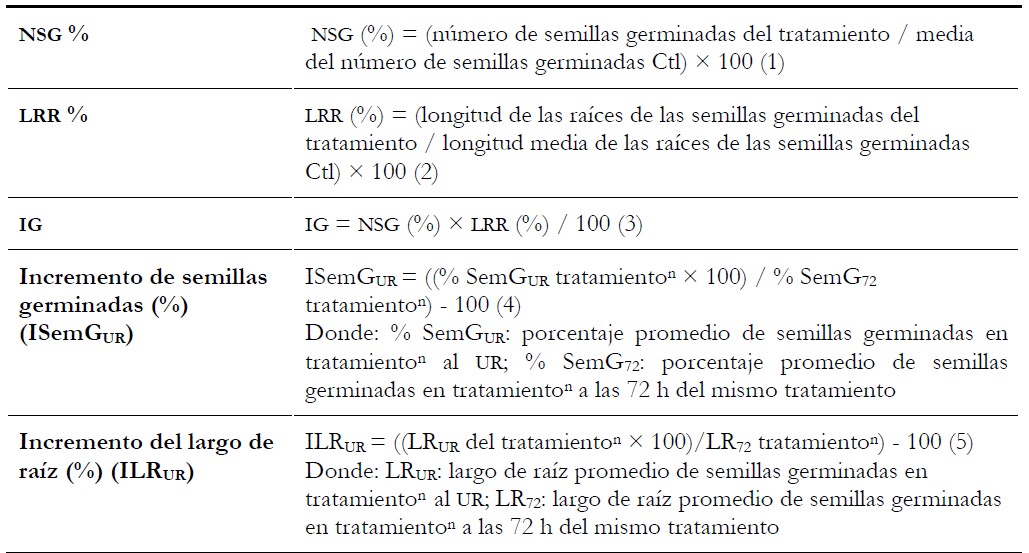

Indicadores utilizados

Los indicadores utilizados para evaluar los efectos fitotóxicos de cada tratamiento sobre las plántulas fueron: número relativo de semillas germinadas (nsg %), longitud relativa de raíces (lrr %) e indicador denominado ig, el cual se calculó a las 72 h (ig72) según la técnica de Zucconi (Hoekstra et al., 2002) y al tiempo del ur (igUR) de cada especie evaluada (el subíndice indica el momento de la medición). Las mediciones correspondientes al ur se realizaron a las 168 h en maíz, 240 h en sorgo y avena y 336 h en raigrás y vicia (International Seed Testing Association, 2008). En cada uno de estos momentos se realizaron los recuentos de semillas germinadas y se midió la longitud de la raíz de cada una de ellas, además, se desarrollaron dos nuevos indicadores para evaluar el porcentaje de incremento del número de semillas germinadas y el largo de raíz en el ur con respecto al presentado a las 72 h del mismo tratamiento (ISemGUR y ILRUR, respectivamente). De esta manera, se pueden comparar ambos momentos de medición en cada uno de los tratamientos e interpretar los cambios ocurridos en los ig. Todos los indicadores utilizados se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Indicadores utilizados para evaluar los efectos generados por los estresantes ambientales

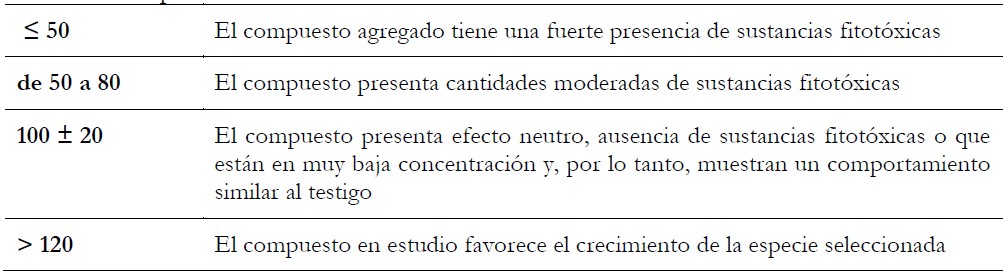

La interpretación de los resultados obtenidos a partir del ig se presenta en la tabla 4.

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Interpretación del ig

Fuente: adaptado de Tiquia y Tam (1998) y Zucconi et al. (1981, citado por Varnero et al., 2007)

Estadística

Se realizó estadística descriptiva y el test de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de los datos. Se realizaron test de Anova para dca con diseño factorial (2 × 3 × 5) en cada ensayo de manera individual con sus interacciones, para luego realizar comparaciones múltiples según el test de Duncan (α = 0,05), cuando se presentaban diferencias estadísticas significativas. Para estos cómputos se utilizó el software estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2011).

Resultados y discusión

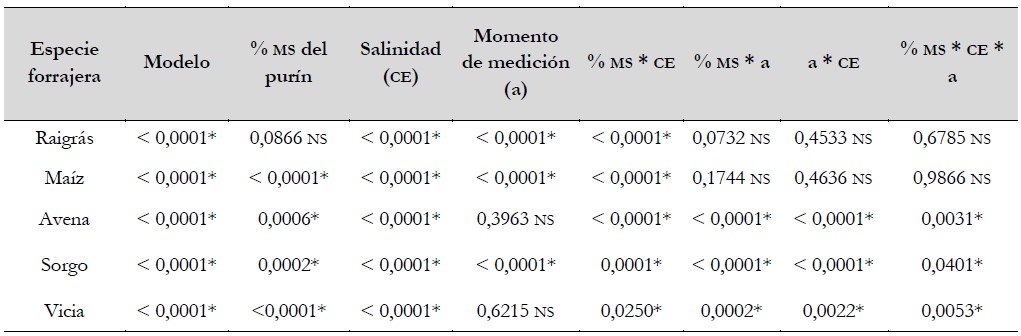

En todas las especies forrajeras existieron diferencias significativas, al menos en uno de los tratamientos entre los dos momentos de evaluación del ig. En la tabla 5 se muestran los análisis de varianza de los cinco ensayos individuales con los resultados de cada factor y de las interacciones entre ellos.

Tabla 5. Resultados del análisis de varianza de los ig de los ensayos individuales, incluidos los factores de % ms, salinidad, momento de medición y sus interacciones para raigrás, maíz, avena, sorgo de pastoreo y vicia

Notas aclaratorias: *significativo (α < 0,05) y ns: no significativo. Cada fila muestra el resultado estadístico de un ensayo independiente, correspondiente a la especie forrajera señalada.

Fuente: elaboración propia.

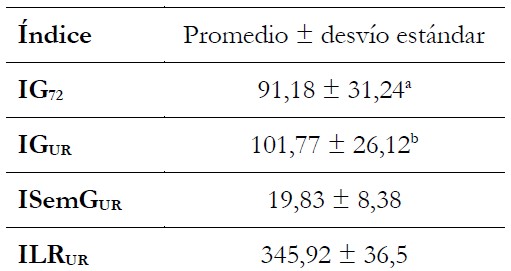

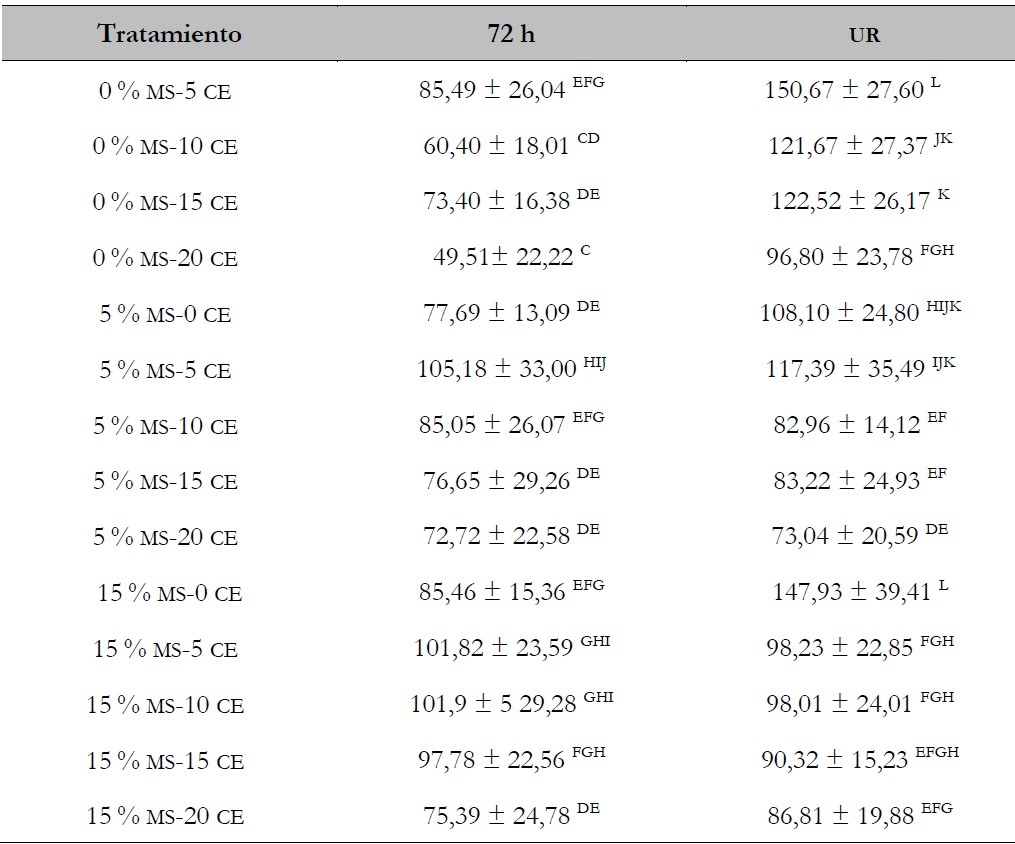

En el caso del raigrás no se presentó interacción entre los factores, con lo cual la interpretación de los resultados fue más sencilla, pero sí presentó valores medios considerados neutros para ambos momentos de medición del ig, sin embargo, presentaron diferencias significativas entre sí, esto puede atribuirse a los incrementos en las semillas germinadas, asociados a incrementos en el largo de las raíces, pudiendo deberse a que el ur de esta especie es a los 14 días, 11 días después de la primera medición. Estos resultados se presentan en la tabla 6.

Tabla 6. Valores de ig de los distintos momentos de medición (72 h y ur, indicados como subíndices) y de incremento de semillas germinadas (%) (ISemGUR) e incremento del largo de raíz (%) (ILRUR) para el raigrás anual

Nota aclaratorialas letras distintas indican diferencias significativas según el test de Duncan (α > 0,05).

Fuente: elaboración propia.

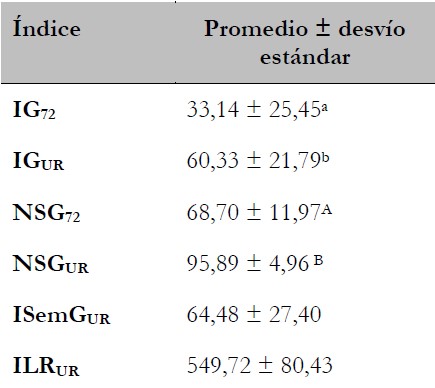

Al igual que en el caso del raigrás, en el maíz no se presentaron interacciones entre los factores evaluados, sin embargo, esta última especie mostró valores de ig que indican fitotoxicidad fuerte a las 72 h y moderada al ur, con diferencias significativas entre ellos. El mismo puede estar asociado a la variación en el nsg entre ambos momentos de medición, que también puede visualizarse mediante el ISemGUR. Esto indica que las semillas no se encontraban en condiciones de germinar a las 72 h. Al evaluar el ILRUR, se observó que cuando estas semillas finalmente germinaron lo hicieron vigorosamente, por esta razón, la medición temprana podría llevar a conclusiones erróneas en esta especie. Estos resultados se presentan en la tabla 7.

Tabla 7. Valores de ig, nsg %, incremento de semillas germinadas (%) (ISemGUR) e incremento del largo de raíz (%) (ILRUR) de los distintos momentos de medición (72 h y ur, indicados como subíndices) para el maíz

Nota aclaratorialas letras distintas, mayúsculas o minúsculas, indican diferencias significativas según el test de Duncan (α > 0,05).

Fuente: elaboración propia.

Entre tanto, los análisis individuales de vicia, sorgo y avena mostraron una triple interacción entre los factores (% ms-ce-momento) (tabla 5).

En el caso de la vicia, el 75 % del total de los tratamientos presentó ig negativos, de los cuales el 16,80% tuvieron un efecto fitotóxico fuerte y el 25% restante ig neutro (tabla 8). A su vez, al comparar ambos momentos de medición de cada tratamiento, solamente dos de ellos (5 % ms -0 ce y 15 % ms-0 ce) presentaron diferencias significativas entre sí.

En el tratamiento 5 ms %-0 ce se observó una mejora significativa del ig al ur. En este tratamiento se registró un aumento leve del indicador ISemGUR (5,71%), cercano al promedio (7,89%) y el mayor ILRUR (556,95%) registrado entre todos los tratamientos (promedio: 322,18% ± 94,57), lo cual indica que el desarrollo radicular puede haber sido el principal responsable de la mejora del indicador. En el tratamiento de 15% ms-0 ce se produjo el efecto contrario al anterior, con un deterioro significativo del ig hacia el ur. En este tratamiento no se observó un aumento del indicador ISemGUR, sino que fue similar a lo ocurrido en el testigo (0,13%). El ILRUR observado (252,34%) fue uno de los menores registrados entre todos los tratamientos y con relación al testigo (342,91%), esto indica que la falta de desarrollo radicular sería la responsable de dicha caída del indicador en este tratamiento.

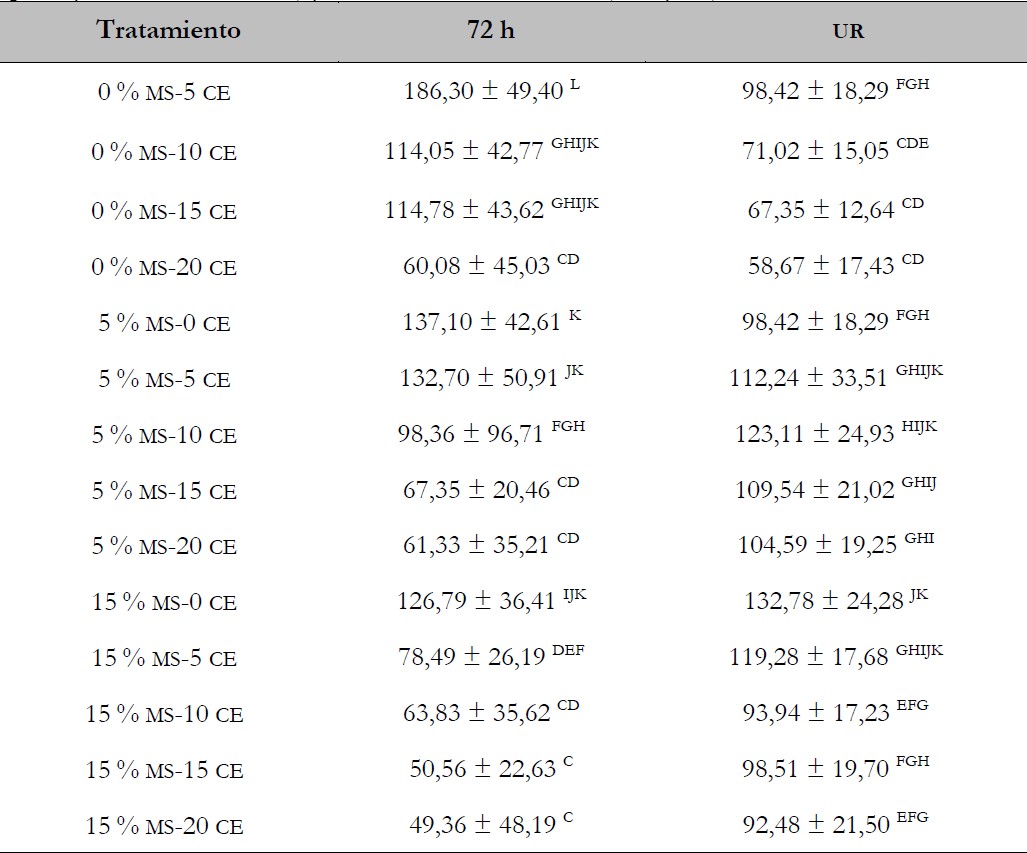

A pesar de la interacción entre los factores, en el caso del sorgo se observó que en seis de los tratamientos se presentaron diferencias significativas entre el IG72 y el IGUR, y se observaron efectos beneficiosos en todos los casos (de neutro a benéfico o de fitotóxico a neutro o a positivo). El resto de los tratamientos no difirieron significativamente entre ambos momentos de medición (tabla 9), pero para los tratamientos que presentaron diferencias significativas, el valor promedio del indicador ISemGUR fue de 14,27% ± 6,94, comparado con la media de 5,30% ± 5,40 obtenida en los restantes. En cuanto al ILRUR, los valores de los tratamientos con diferencias significativas fueron los más elevados en esta especie, variando entre 440,45% y 639,76%, y marcadamente superiores al registrado por el testigo (278,08%). Por lo tanto, en el caso del sorgo, ambos componentes del ig (nsg y lrr) estuvieron involucrados en el aumento de su valor entre los momentos del muestreo. Rajabi Dehnavi et al. (2020) estudiaron el efecto de salinidades crecientes en distintos genotipos de sorgo a través del porcentaje de semillas germinadas a las 216 h (24 h antes que al ur), el largo y el peso de la raíz. Si bien su objeto de estudio fue diferente al del trabajo aquí presentado, los resultados obtenidos para los IGUR para las salinidades superiores a 10 mS/cm podrían resultar comparables, dado que incluyen el porcentaje de germinación y, en ambos trabajos, los valores obtenidos para los indicadores para estas concentraciones de sal fueron significativamente menores que para el control.

Tabla 8. ig de vicia para todos los tratamientos (el nombre del tratamiento indica el % ms del purín y la ce de la solución) y el momento de medición (72 h y ur)

Nota aclaratorialas letras distintas indican diferencias significativas según el test de Duncan (α > 0,05).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9 ig de sorgo de pastoreo para todos los tratamientos (el nombre del tratamiento indica el % ms y la ce de la solución) y el momento de medición (72 h y ur)

Nota aclaratorialas letras distintas indican diferencias significativas según el test de Duncan (α > 0,05).

Fuente: elaboración propia.

Los valores del IG72, momento en que se encuentra más afectada la germinación del sorgo, mostraron, al igual que los resultados de Abdrabou et al. (2022) aunque para otra especie, que el agregado de abono orgánico mitiga el estrés salino. Así, los tratamientos con purín con 5% y 15% ms lograron un efecto protector para la germinación a las 72 h en los tratamientos con la salinidad más alta, comparada con los tratamientos sin purín (0% ms).

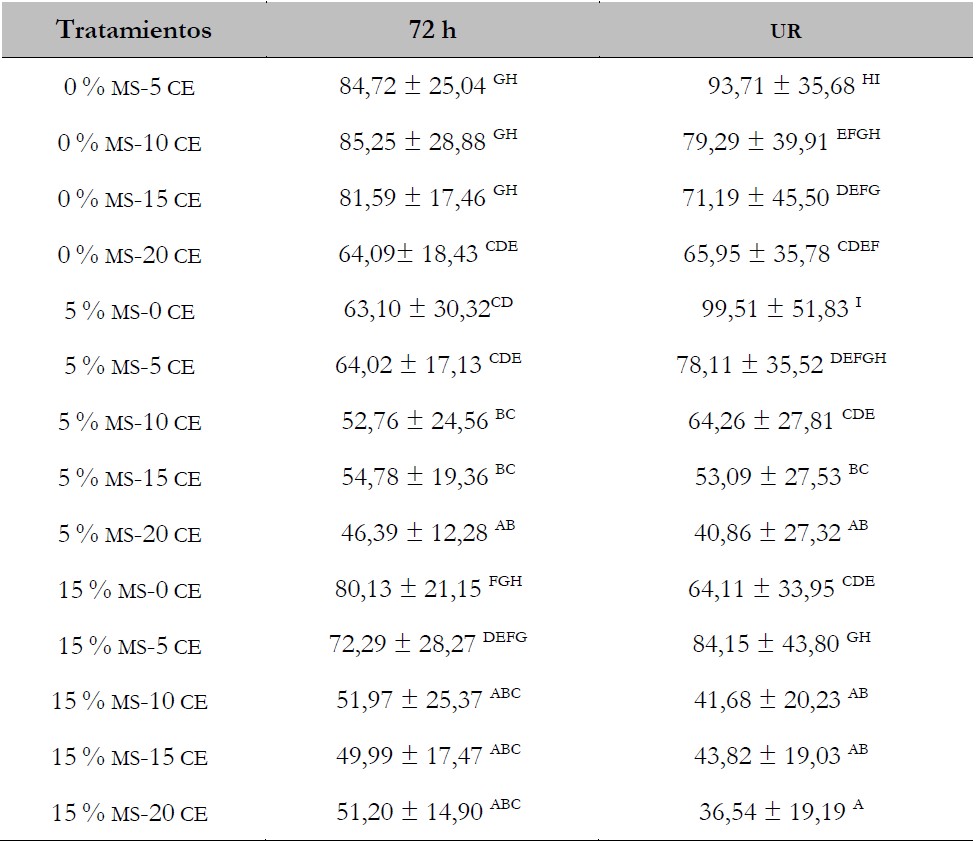

Al igual que en el caso del sorgo, en la avena se observó que en diez de los tratamientos el IG72 difirió significativamente del IGUR, pero, a diferencia de este, los cambios advertidos pudieron ser benéficos o en detrimento del crecimiento de la planta (tabla 10). En el resto de los tratamientos, los ig no difirieron significativamente entre IG72 e IGUR.

En esta especie, el momento de medición es crucial, ya que, de medirse de manera prematura, los ig se afectan marcadamente, esto queda en evidencia en el testigo que presentó los valores ISemGUR de 51,61% e ILRUR de 889,81%. En los casos de efectos negativos, tanto el ISemGUR como el ILRUR se vieron afectados, al mostrar valores menores a los del testigo (23,22% y 653,54%, respectivamente). En los casos de efectos benéficos, ambos indicadores superaron a los valores del testigo (ISemGUR: 84,41%; ILRUR: 1353,89%).

Tabla 10. ig de avena para todos los tratamientos (el nombre del tratamiento indica el % ms del purín y la ce de la solución) y el momento de medición (72 h y ur)

Nota aclaratorialas letras distintas indican diferencias significativas según el test de Duncan (α > 0,05).

Fuente: elaboración propia.

Tras haber analizado estos cinco ensayos con distintas especies y haber registrado diferencias significativas entre momentos de medición del ig, se observó que, entre ambos componentes del ig, el lrr es más sensible a los tratamientos que la germinación (nsg). Esta situación es similar a lo descrito por Emino y Wartman (2004) y es especialmente cierto al realizarse la medición al momento del ur, como queda en evidencia al ver los valores que surgen a partir del ILRUR.

Al observarse los lrr entre ambos momentos de medición, es evidente que la plántula se encuentra en mejores condiciones de mostrar los efectos de los tratamientos al ur que a las 72 h, por lo tanto, realizar las mediciones únicamente de manera temprana puede llevar a interpretaciones erróneas de los resultados obtenidos. Estos cambios observados en los resultados al ur respecto de las 72 h estarían de acuerdo con los resultados presentados por Wang y Freemark (1995), quienes afirman que terminar ensayos de fitotoxicidad con el 50% de la población en estudio afectada sería contraproducente. De hacerlo así, no permitiría distinguir entre cambios temporales o permanentes sobre las especies vegetales en estudio y, en concordancia con lo mencionado por estos autores, la medición al momento del ur sería la más adecuada, en el caso de realizar una única medición. A fin de evaluar efectos temporales o permanentes, se recomendaría realizar ambas (a las 72 h y al ur), así como prolongar los ensayos hasta etapas más avanzadas en el ciclo de la especie.

Si bien estos ensayos plantean la medición en el ur, sería necesario realizar nuevos ensayos que midan estos indicadores en otros momentos, por ejemplo, al momento de la energía germinativa específica para cada una de ellas o en periodos posteriores, para observar efectos fitotóxicos a largo plazo.

Conclusiones

El ig es un excelente indicador para determinar fitotoxicidad o efectos benéficos de distintos medios de cultivo, el cual originalmente se desarrolló para especies de rápida germinación y crecimiento. Para especies con tiempos más extensos de germinación, es necesario que los índices de germinación (a las 72 h y al ur) y los indicadores de incremento (de semillas germinadas y de largo de raíz) se realicen en el momento del ur, así, las semillas se encontrarán en condiciones de mostrar los efectos fitotóxicos o benéficos permanentes ocasionados por los tratamientos aplicados. A fin de diferenciar posibles efectos temporales (72 h) de los permanentes, se recomienda realizar mediciones en ambos momentos, e incluso, prolongar los ensayos. Este tipo de ensayos de germinación y crecimiento radicular facilitarán evaluar la adaptabilidad de distintas especies forrajeras a situaciones que puedan resultarles estresantes, como el abonado con efluentes ganaderos. Asimismo, esta información permitirá determinar qué recurso forrajero será el más apropiado para ser fertilizado con abonos orgánicos con una determinada salinidad. Con estos datos sería posible anticiparse a situaciones de campo en las cuales una falla en la implantación del cultivo puede afectar, no solo la productividad de este, sino dejar el suelo con una menor cobertura que la esperada y con exposición a riesgo de erosión.

Contribución de los autores

Lorna Ileana Carbó: conceptualización, metodología, investigación, construcción de bases de datos, análisis de información, análisis formal y elaboración de manuscrito; Susana Mirta Volpe: conceptualización, investigación, construcción de bases de datos, análisis de información y elaboración de manuscrito; Guadalupe Gutiérrez: investigación, construcción de bases de datos, análisis de información y elaboración de manuscrito; María Alejandra Herrero: responsabilidad de dirección del proyecto, coordinación de la planificación y ejecución de la actividad investigadora, adquisición de fondos financieros para el proyecto y elaboración del manuscrito; Susana Beatriz Gil: conceptualización, supervisión del proyecto, análisis de información y elaboración de manuscrito original, edición y revisión.

Implicaciones éticas

Los proyectos durante los cuales se desarrolló el presente trabajo cuentan con el aval del Programa UBACYT, convocatorias 2014-2017 (proyecto 21020180600316BA) y 2018-2021 (proyecto 20020170100226BA) de la Universidad de Buenos Aires. También se obtuvo el consentimiento de los colaboradores del artículo.