Introducción

Es bien conocido que la ganadería de hace algún tiempo atrás se desarrollaba en sistemas extensivos de producción con pastoreo a campo abierto y, como resultado, generalmente se obtenían beneficios económicos modestos, porque solo se obtenían tales bienes a partir del ganado; sin embargo, en la ganadería recae la responsabilidad del actual mayor impacto sobre la deforestación de miles de hectáreas en el centro y el sur de América, donde los bosques son transformados en SCA (sistemas a campo abierto) para el pastoreo del ganado y con mayor frecuencia se observó en la pandemia de COVID-19 (Pignataro et al., 2017; Céspedes et al., 2022; Marin et al., 2022). Al respecto, Vaca et al. (2019) mencionan que las malas prácticas agrícolas (quema indiscriminada y sobrefertilización inorgánica) y algunas costumbres inadecuadas de los agricultores (siembra de monocultivos), dentro de las actividades agropecuarias, serían las que promueven la deforestación.

Al tomar como referencia un enfoque de sostenibilidad para el beneficio de los pueblos, Harvey et al. (2008) y Bennett et al. (2009) indican que, para asegurar la supervivencia de la biodiversidad de los bosques a largo plazo, mantener el bienestar del ser humano y promover la continuidad de su productividad, los bosques vírgenes se deben gestionar como ecosistemas sostenibles mediante la combinación efectiva de políticas de conservación y programas de manejo sostenible. Dentro de tales programas, se contempla la implementación de sistemas que tengan buen desempeño en cuanto a producción sostenible y sustentable, con un rol fundamental en la mejora de la productividad del sistema en general, traduciéndose en actividades más rentables y usando pocos recursos, es entonces cuando surge una alternativa llamada “Sistemas Silvopastoriles” (Mahecha et al., 2002; Asai et al., 2018; Palomo-Campesino et al., 2018).

Los SSP son una serie de tecnologías del uso de la tierra, fundamentada en la asociación de especies arbóreas con especies forrajeras y su interacción con animales. Estos sistemas desempeñan un papel sinérgico en la producción mundial de alimentos y son el medio de vida de muchos agricultores, en función del tiempo y el espacio (Iglesias, 2011; Garrett et al., 2017; Van‐Heurck et al., 2020). Los SSP son una forma sostenible de producción ganadera que combina arbustos forrajeros, árboles y pastos (componente arbóreo y componente herbáceo) (Mahecha, 2002; Murgueitio et al., 2011; Russo, 2015), donde tales combinaciones existen en una gran variedad de formas como cercas vivas, bancos forrajeros de leñosas perennes, leñosas perennes en callejones, árboles y arbustos dispersos en potreros, plantaciones de árboles maderables o frutales, barreras vivas, cortinas rompevientos, bancos de proteína y especies nativas e introducidas en potreros (Durand-Chávez et al., 2022; Mackay-Smith et al., 2022; Montagnini & del Fierro, 2022). Cada uno de estos formatos tiene características propias y cumple funciones en cuanto a las interacciones: árbol-suelo, árbol-pasto, árbol-animal, árbol-humano.

Por otro lado, los SSP proporcionan bienes y servicios ecosistémicos de vital importancia para la población mundial, mediante su contribución a la reducción de gases de efecto invernadero y mitigando el cambio climático (Russo, 2015; Plieninger & Huntsinger, 2018). Por lo tanto, con buenas estrategias de gestión y acción de los gobiernos, así como una buena gestión participativa de los productores, sería posible llevar a cabo una producción ganadera extensiva en SSP, ofreciendo buenos resultados en la producción de carne, leche y madera (Baldassini et al., 2018; Palomo-Campesino et al., 2018). Por tal motivo, en esta revisión se plantea analizar la sustentabilidad productiva de la instalación de SSP y se hace un mayor énfasis en la composición florística de parcelas con SSP en Perú y Colombia, como estudio de caso.

Métodos

Fuentes de información

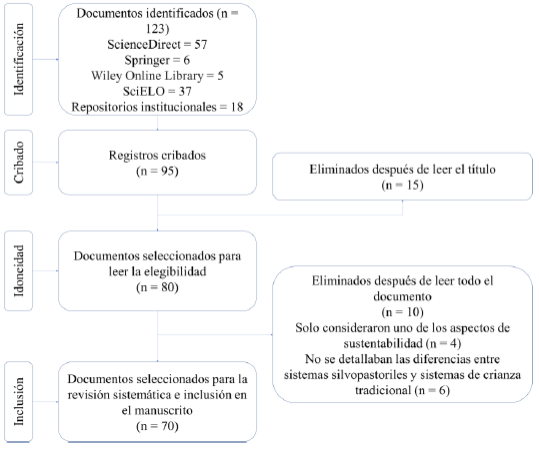

La revisión de información fue basada en la declaración Prisma (Moher et al., 2014; Hutton et al., 2016) y para la búsqueda de producción científica se combinaron las palabras usando operadores booleanos “and”, “or” y “not”, según conveniencia de las frases “Extense livestock farming, deforestation, Sustainability, silvopastoral systems, ecosystem goods and services, climate change, Pasture production and quality in SSP, milk production in SSP, meat production in SSP, social and environmental opportunities, floristic composition in SSP”. En la recolección de información científica, los buscadores utilizados fueron ScienceDirect, Springer, Wiley Online Library, SciELO y los repositorios institucionales. Se consideraron artículos originales, artículos de revisión, artículos o conferencias de congresos, tesis de maestría, libros y manuales producidos hasta el año 2019.

Criterios de inclusión

Documentos que describan el impacto social, económico y ambiental de los sistemas sustentables.

Documentos que detallan el impacto de los SSP y los sistemas de crianza tradicional sobre el medio ambiente.

Documentos que expongan de manera clara y precisa la relación entre los sistemas ganaderos y la biodiversidad.

Criterios de exclusión

Los documentos que se incluyeron para realizar la revisión sistemática según los criterios de la declaración Prisma se detallan en la figura 1. En la fase de identificación, se distinguieron 108 documentos y en la fase del cribado, una vez leído el título, se eliminaron 13 documentos que no cumplían los criterios. Un total de 69 documentos fueron seleccionados en la fase de idoneidad y, luego de leer todo el documento, 8 de ellos fueron descartados, 3 documentos porque se identificaron que solo consideraron un aspecto de la sustentabilidad y 5 no detallaban las diferencias de SSP con los sistemas tradicionales (ST) (sistemas rudimentarios sin manejo adecuado de las pasturas). Finalmente, 61 documentos fueron seleccionados para la revisión sistemática e inclusión en el artículo.

Factibilidad productiva y económica

Producción y calidad del pasto

La calidad del pasto representa la eficacia de los índices productivos de los animales alimentados con este. Un pasto adecuadamente nutrido aportará buenos nutrientes a los animales, los nutrientes del pasto serán mejores si se asocian con especies arbóreas que permitan hacer simbiosis y efecto de sombra, resultando ello en una mejor calidad nutricional de los pastos y mayor digestibilidad.

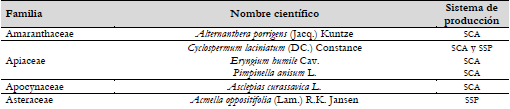

La selección de la especie arbórea es muy importante para la instalación de los SSP, porque ayudará en la maximización de la retención de nitrógeno (Esperschuetz et al., 2017; Baldassini et al., 2018). Las leguminosas arbóreas se vienen utilizando en todo el mundo por el alto valor nutritivo de su forraje y por sus características para la mejora de las propiedades físicas y químicas del suelo, así como también incrementan la calidad y el porcentaje de materia seca de las gramíneas asociadas (Clavero, 1998). Según de Castro et al. (2018), los distanciamientos y el tipo de las especies arbóreas son factores fundamentales para la producción de materia seca y proteína en las especies forrajeras. En la tabla 1 se plasma una recopilación de algunos reportes que evidencian el mejoramiento de la productividad y la calidad de los forrajes.

Tabla 1. Productividad y calidad del pasto en SSP respecto a ST de pastoreo en Colombia y Perú

Notas aclaratoriasDivms: digestibilidad in vitro, SSPi: sistema silvopastoril intensivo, ST: sistema tradicional, PM: pastura mejorada y SCA: sistema a campo abierto.

Fuente: Elaboración propia

Los SSP son una fuente de abastecimiento de forraje para las épocas de sequía, que es cuando la ganadería sufre por falta de alimento disponible debido a largos periodos de estiaje. Los SSP con árboles dispersos generan un microclima y reducen la compactación del suelo, lo que facilita el desarrollo del componente forrajero, captan mayores nutrientes del suelo (Lamela et al., 2005; Siqueira et al., 2017) y mejoran las tasas de digestibilidad como lo indica el reporte de Mahecha et al. (2001) y Romero (2018), quienes hallaron una mejora de la proteína y Divms en una pastura protegida con la copa del árbol en un SSP (tabla 1).

La introducción de árboles frutales es otra alternativa de mejora en general en la finca, porque aparte de proporcionar frutos también genera un ambiente adecuado para la producción del pasto, esto se ve corroborado por Córdoba et al. (2010), quienes encontraron una diferencia de 6,3 t/ha de producción de forraje a favor de SSP más plantas frutales y Oliva (2016) encontró diferencia más de 5 t/ha/año de materia seca en SSP con Alnus acuminata respecto a un SCA (tabla 1). Además, elegir la combinación de especies leguminosas con gramíneas está relacionado en la calidad nutricional que tienen estos para la alimentación animal, al respecto, Gaviria et al. (2012) encontraron un mayor contenido en 15,6% de proteína en leguminosas asociadas a gramíneas, respecto a solo gramíneas (tabla 1).

Otros beneficios están en el ámbito económico, social y ecológico en el contexto del sistema productivo pecuario (Clavero & Suárez, 2006), por lo que los SSP son alternativas para el rápido incremento de la productividad y la rehabilitación de potreros degradados (Murgueitio et al., 2011).

Productividad del ganado lechero

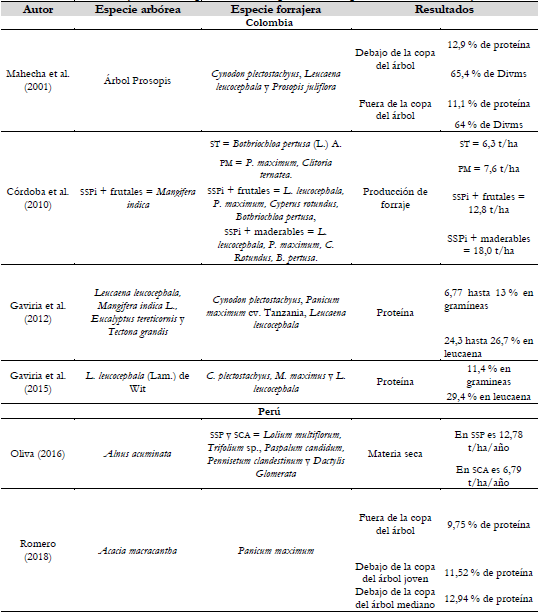

Actualmente, la producción extensiva de ganado viene representando más del 27% de los paisajes rurales en América Latina, convirtiéndolos en paisajes de monocultivos convencionales debido al tradicional modo de agricultura y a la escasez de recursos económicos de los productores para su optimización (Murgueitio et al., 2011; Vallejo et al., 2012). En consecuencia, se plantean alternativas más eficientes y a la vez más respetuosas con el medioambiente, con un enfoque integral y multidisciplinario acorde a los sistemas de producción de leche (Milera, 2006). En la tabla 2 se observan reportes que evidencian que la introducción de árboles en los ST o a campo abierto genera el mejoramiento de la productividad de leche.

Los SSP cumplen diversas funciones en la actividad ganadera dependiendo de la época del año (lluvia o sequía). Respecto a la producción lechera (tabla 2), el pastoreo en SSP es capaz de mantener en buen estado la condición corporal de vacas lecheras y a la vez mejorar la producción de leche en calidad y cantidad durante ciertos meses del año (López et al., 2003). Como lo demuestran Giraldo y Bolívar (1999), los SSP pueden incrementar en 1,6 L/día respecto a un ST. Asimismo, Chará et al. (2011) reportaron un incremento de 1,95 L/día en SSP.

Tabla 2. Productividad del ganado lechero en SSP respecto a ST de pastoreo en Colombia

Notas aclaratoriasSAC: sistema a campo abierto, SSPad: sistema silvopastoril de alta densidad y SSPbd: sistema silvopastoril de baja densidad.

Fuente: Elaboración propia

La introducción de árboles en potreros ganaderos mejora la rentabilidad de la leche porque reduce sus costos de producción, ya que producir leche es más económico porque se disminuyen los costos de fertilización de potreros y se evita la pérdida de capacidad productiva de los suelos y la calidad del pasto, lo que tiene un impacto directo sobre la productividad del ganado lechero (Sánchez et al., 2006; de Castro et al., 2018). Al respecto, González (2013) realizó un estudio comparando los costos y los beneficios de un SSPi respecto a un ST, llegando a encontrar “2,8 de relación beneficio-costo operativo a valores constantes (ingresos/egresos) en SSPi en comparación a 1,34 en un ST”.

Cada tipo de SSP se caracteriza por su mayor productividad y como “bancos de proteína” en secano, lo que permite obtener un comportamiento productivo y reproductivo aceptable del vacuno lechero (9,15 kg leche/vaca/día, 84% natalidad, carga animal de 4,6 ha) (Lamela et al., 1999; Murgueitio et al., 2011). En general, los diversos SSP se asocian a múltiples especies leguminosas, gramíneas, arbustos y árboles que contribuyen, en gran medida, al desarrollo de una producción sostenible de leche y carne (Durand-Chávez et al., 2022).

Productividad del ganado de engorde

En todo el mundo se han incrementado las superficies instaladas con SSP, debido a su complementaria producción de carne (Baldassini et al., 2018), además, se espera que la demanda mundial de productos pecuarios se duplique para el año 2050, por lo que se plantea el silvopastoreo como una alternativa promisoria para las futuras condiciones de bajos insumos y que estos producen más cantidad de carne, como se observa en reportes de la tabla 3.

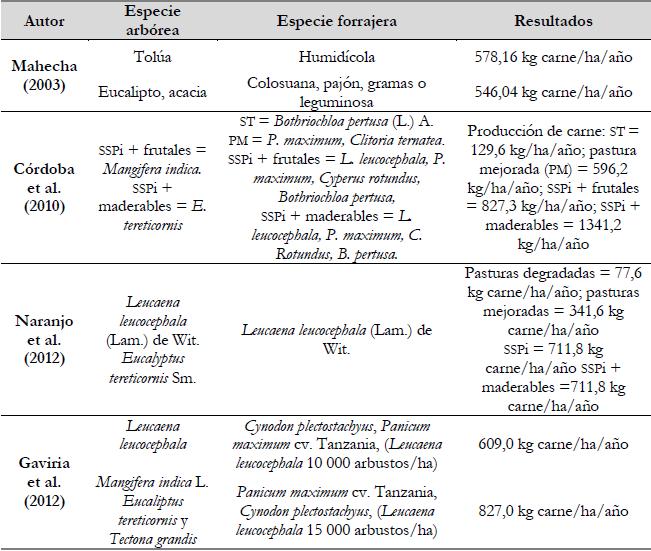

Tabla 3. Productividad del ganado de engorde en SSP respecto a ST de pastoreo en Colombia

Notas aclaratoriasSSPi: sistema silvopastoril intensivo y ST: sistema tradicional.

Fuente: Elaboración propia

En la literatura existen reportes sobre el engorde de bovinos y dietas de terneros con el uso de forraje de arbóreas, bancos de proteína y asociaciones de árboles con pasturas. Además, hay informes sobre su impacto positivo en el bienestar del animal debido a la generación de un microclima, en contraste con ambientes calurosos que afectan el rendimiento productivo y la calidad de la carne, así como el confort de los animales (Lamela et al., 2005; Nardone et al., 2010; Rojas-Downing et al., 2017). Por ejemplo, Mahecha (2003) encontró un importante incremento de más de 30 kg carne/año/ha en un SSP con Tolúa y B. humidicola, respecto a un SSP con eucalipto y acacia, donde la pastura contenía leguminosas. Corroborado por Córdoba et al. (2010) y Naranjo et al. (2012), que encontraron más del 9% y el 11%, respectivamente, por encima del rendimiento de kilogramos de carne/ha/año en SSP respecto a ST.

Tales hallazgos reafirman el rol fundamental de las especies arbóreas en el establecimiento de SSP para la mejora de la productividad. En general, estos reportes inciden en la contribución de los SSP al desarrollo de producción sostenible de carne y la leche, y sobre la capacidad de carga, lo que hace más rentable la cobertura arbórea y genera un ingreso adicional al productor (Durand-Chávez et al., 2022; de Jalón et al., 2018).

Oportunidades sociales y ambientales

La gestión ambiental hoy en día es un tema delicado. Existen documentos bibliográficos que mencionan que parte de la contaminación es responsabilidad de la ganadería. Asimismo, se menciona que los productores tradicionales o comunidades agrícolas pobres necesitan alternativas para la mitigación y su adaptación al cambio climático (Ali & Erenstein, 2017; Elum et al., 2017). En el aspecto medioambiental, los SSP son más estables y sustentables, por su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en la adaptación y mitigación del cambio climático (Murgueitio et al., 2011; Naranjo et al., 2012; Russo, 2015).

Las predicciones globales apuntan a que los sistemas ganaderos dependientes exclusivamente del pastoreo serán drásticamente impactados, sobre todo en África, Australia, América Central y Asia Meridional, y se prevé una pérdida del 50% de la biomasa disponible (Nardone et al., 2010), con la disponibilidad de agua como la principal limitante. Las áreas tropicales y subtropicales presentan alta vulnerabilidad por la exacerbación del cambio climático y se pronostican oscilaciones más acentuadas y frecuentes de temporadas excesivamente secas o lluviosas (Murgueitio et al., 2014). Las predicciones sobre las consecuencias del cambio climático fortalecen la importancia de promover el tránsito a sistemas agrícolas más sostenibles y que puedan afrontar los factores de estrés adicionales generados por el cambio climático (Jarvis et al., 2010). En sistemas de producción ganadera, el incremento de la productividad primaria mediante una mayor superficie arbórea, arbustos forrajeros, arvenses y pastos vigorosos puede contribuir con la mitigación del cambio climático.

Para Murgueitio et al. (2014), la mitigación del cambio climático con SSP va más allá de la reducción de metano (CH4) por unidad de producto e incluye un análisis del balance de GEI, con aspectos positivos de captura de carbono en el suelo y biomasa aérea o reducción en las emisiones de óxido nitroso (N2O). Mediante el uso de SSP es posible producir 12 veces más carne que en un ST y solo 4,5 veces más que una pastura con pastos mejorados, pero sin árboles. Además, las emisiones de CH4 no se incrementan por cada tonelada de carne y son 1,8 veces menores en SSP que en ST. En ST, para producir 10.000 t de carne, se requieren 150.000 ha de tierra y el balance de CO2 es negativo (más de 48.000 t de CO2), pero en SSP, la misma cantidad de carne puede producirse en 12.000 ha y se logra un balance de GEI positivo (de más de 3.000 t). Por otro lado, la fermentación entérica de rumiantes y la degradación microbiana del estiércol son procesos que contribuyen a la generación de CH4 y N2O. Según Cayambe e Iglesias (2020), las emisiones de la fermentación entérica ganadera representan en promedio 2 ton CO. e/ha/año, que equivalen al 18% de las emisiones generadas en SSP. El CH4 se produce en la digestión dentro del rumen y en el ciego de herbívoros no rumiantes y está influenciado por el tipo de animal, así como de las características nutricionales de los forrajes, el consumo y la digestibilidad (IPCC, 2006).

La vegetación arbórea es responsable de la conversión de CO2 a formas químicas sólidas, como la celulosa y la lignina, por ello, debido a las importantes funciones del complejo suelo-planta- árbol, pequeños cambios en las reservas de carbono orgánico del suelo pueden influir en la fluctuación de CO2 en la atmósfera y en el clima global (Murgueitio et al., 2014). Así también el uso de árboles en el sistema ayuda a reducir el uso de fertilizantes nitrogenados, lo que conlleva a una menor emisión por uso de fertilizante (Cayambe & Iglesias, 2020). Los SSP pueden contribuir a reducir las emisiones de GEI de la actividad ganadera, mediante la captura de depósitos de carbono en el suelo y las plantas leñosas, debido a una mayor cobertura vegetal y la disminución de la deforestación; además, los pastos y los forrajes de mejor calidad pueden reducir las emisiones de CH4 a la atmósfera, gracias a un proceso fermentativo ruminal más eficiente, así como una menor pérdida de nitrógeno a la atmósfera debido al rápido y eficiente reciclaje de excretas (Barahona & Sánchez, 2005; Murgueitio et al., 2014) e, indirectamente, por el menor uso de fertilizantes y pesticidas (Murgueitio et al., 2011).

Por otro lado, las raíces de los SSP penetran a través de los horizontes del suelo, incrementando su porosidad para el intercambio gaseoso, mientras que la hojarasca es una materia orgánica que será alimento para muchos organismos (incremento de la biomasa microbiana y actividad enzimática), evita la erosión de suelos y contribuye a mejorar las características fisicoquímicas del suelo (aireación, descompactación y acelerada descomposición de la materia orgánica para el reciclaje de nutrientes) (Murgueitio et al., 2014; Vallejo et al., 2012). Calle et al. (2009) y Castro (2009) sugieren que los SSP brindan mayores servicios al ecosistema que los ST, mediante la generación de un microclima y hábitats favorables para una mayor biodiversidad de flora y fauna.

Los SSP son capaces de conservar la humedad del suelo y reducir la alta temperatura ambiental en los potreros (hasta 13 °C en los días más calurosos), lo que permite mejorar la productividad y la calidad de los pastos y reducir la estacionalidad en la producción de leche y carne (Murgueitio et al., 2014). Además, los árboles en los SSP extienden raíces profundas, lo que los hace más tolerantes a la sequía, inclusive produciendo volúmenes de forraje más estables en época de estío y los animales pueden participar en la diseminación y escarificación de semillas. Los árboles también brindan sombra y un microclima favorable al ganado y, sobre todo, las leguminosas, las cuales a la vez mejoran la fertilidad y las condiciones físicas del suelo; en resumen, un SSP permite conservar mejor el suelo, mejorar el rendimiento productivo e incrementar la duración de las pasturas. De ese modo, el incremento de la productividad de las pasturas y los animales por unidad de superficie pueden mejorar la resiliencia de los ganaderos frente a altas temperaturas en el contexto de cambio climático.

Es muy promisoria la visión de sistemas productivos sustentables, económica, social y ambientalmente, transitando de ST a SSP, donde se incremente la productividad mediante la integración de pastos, cultivos, bosques y animales (Pardini, 2007; Martha et al., 2012). La conservación de la biodiversidad y un equilibrio ambiental pueden ser la base para construir una economía sustentable, creando impactos ambientales y sociales positivos (Siqueira et al., 2017; Mosquera-Losada et al., 2018). Los SSP proporcionan bienes y servicios ecosistémicos importantes para las comunidades, actuando como una barrera que evita la pérdida de biodiversidad y una oportunidad de diversificación productiva (Siqueira et al., 2017; Plieninger & Huntsinger, 2018; Mosquera-Losada et al., 2018).

Por su parte, la baja productividad de potreros para el pastoreo es la principal razón de la deforestación y de los impactos ambientales y socioeconómicos negativos que ello acarrea (Latawiec et al., 2017), sin embargo, a pesar del conocimiento de los beneficios de los SSP, su implementación en las fincas ganaderas aún es escasa (Aubron et al., 2013). Clavero y Suárez (2006) sostienen que la limitación de la expansión de SSP se debe a lagunas tecnológicas que incluyen factores técnicos (estrecha base de germoplasma, desconocimiento de plagas y enfermedades, escasa información sobre producción y calidad, investigaciones no orientadas al sistema, largos periodos para el establecimiento de árboles y falta de educación agroforestal), factores socioeconómicos (falta de extensión, financiamiento, semilla de calidad y mano de obra calificada) y factores socioculturales (tradiciones, resistencia al cambio y creencias asociadas a la productividad del pasto y la sombra). Es necesario que las políticas incluyan una provisión de créditos, planes de acción para optimizar el manejo de pastos durante su conversión a SSP, que difundan el análisis costo-beneficio y la recuperación de la inversión y pago de incentivos por servicios ambientales, para desalentar la tala de los bosques (Clavero & Suárez, 2006; Murgueitio et al., 2006; Bowman et al., 2012; Gollnow & Lakes, 2014).

El problema de la deforestación en América Latina se relaciona a la migración de la población de escasos recursos hacia el margen forestal (Nicholson et al., 1995; Vallejo et al., 2012). Por ello, junto a la promoción de implementación de sistemas sostenibles de producción, se deben buscar políticas para el adecuado uso forestal que brinden oportunidades productivas para la población, desalienten la tala de árboles y alienten la conversión a SSP o agroforestería (Tripathi & Mishra, 2017).

Composición florística en SSP y SCA en Perú y Colombia

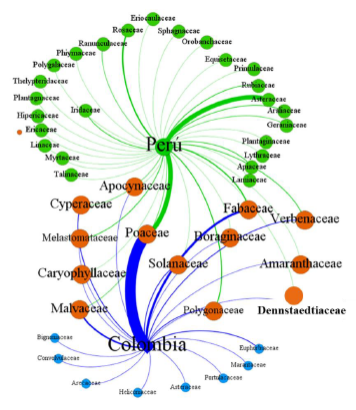

Respecto al impacto de los SSP sobre la biodiversidad, la figura 2 ilustra las diferencias entre la composición florística en parcelas instaladas con SSP en Perú (provincias de Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas y Bongará de Amazonas, temperatura promedio 16 °C, de 1400 a 3400 m s.n.m y 1125 mm de precipitación anual promedio) y Colombia (municipios de Traso, Amagá, Copacabana y Medellín con temperaturas promedio de 22,5 °C, de 1235 a 2527 m s.n.m y 2108 mm de precipitación promedio anual), las cuales fueron seleccionadas al azar a modo de estudio de caso, el cual se realizó tomando como punto inicial cualquier parte de la parcela, elegido al azar. Con una wincha de 50 m, se jaló de extremo a extremo de la parcela y cada metro fue un punto donde se tomó el dato de la especie presente en ese punto con un anillo censador (Puerta- Piñero et al., 2014). La especie encontrada en cada punto se anotó en la cartilla de campo, para luego hacer la identificación correspondiente y para el análisis de frecuencias se utilizó el software Gephi 0.9.2.

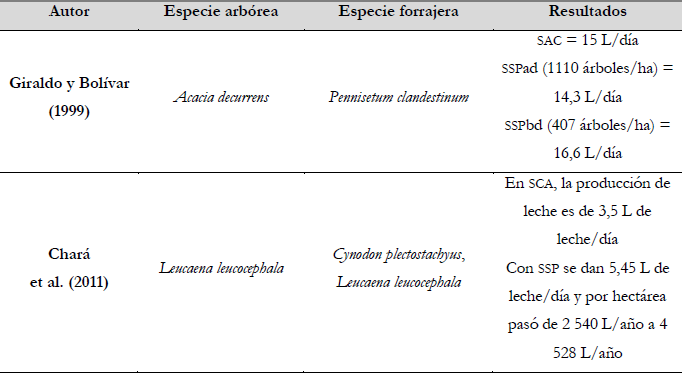

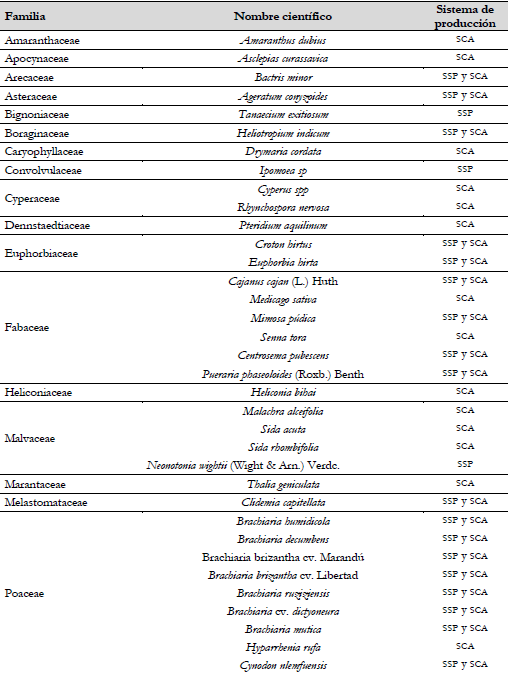

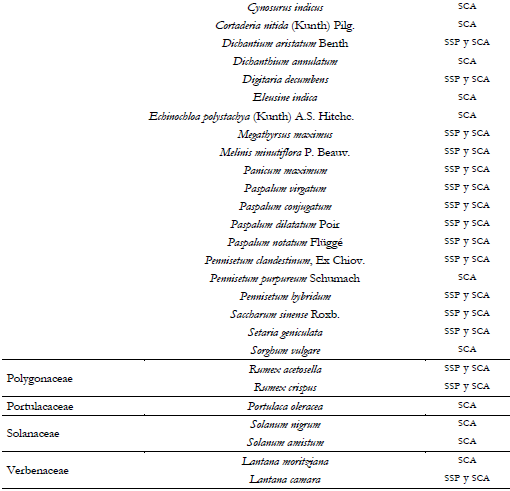

En general, las familias que presentaron mayor cantidad de especies en SSP y SCA en Perú fueron la Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Araliaceae, Iridaceae, Melastomataceae (figura 2) y en Colombia fueron Poaceae, Fabaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Polygonaceae, Solanaceae y Verbenaceae. En Perú, las especies que predominan en los SSP y SCA son las que pertenecen a las familias de Asteraceae y Poaceae, en las cuales se encontraron 21 especies para cada una de las familias, con aporte de cada familia del 19,8% al total. Coincidiendo con Colombia en esta última, que se encontraron 29 especies pertenecientes a Poaceae, representado el 46,8% del total de especies encontradas (figura 2). Las familias empotradas en los SSP y SCA en Perú y Colombia son Amaranthaceae, Apocynaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Dennstaedtiaceae, Fabaceae, Malvaceae, Melastomataceae, Poaceae, Polygonaceae, Solanaceae y Verbenaceae (figura 2); pero, independientemente, no siempre las especies que pertenecen a una familia en particular que se encontraron en Perú también se encontraron en Colombia. Por ejemplo, en la familia Amaranthaceae en Perú se encontró la especie Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze y en Colombia en la misma familia se encontró la Amaranthus dubius (tablas 4 y 5).

Fuente: Elaboración propia con apoyo del software Gephi 0.9.2.

Figura 2. Composición florística de SSP y SCA en Perú y ColombiaNotas aclaratorias: las líneas verdes indican las familias de especies encontradas en los sistemas de Perú, las líneas azules indican las familias de especies encontradas en los sistemas de Colombia y los nodos indican la frecuencia que se encuentran las familias en cada país.

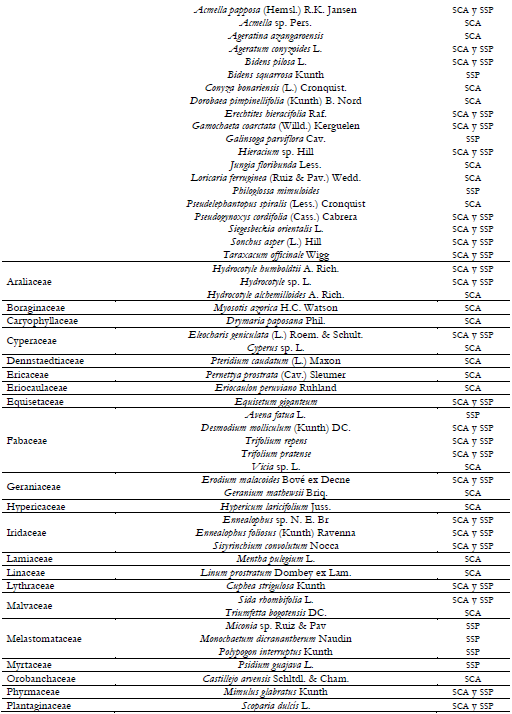

Tabla 4 (cont.) Clasificación taxonómica de las especies herbáceas encontradas en los SSP y SCA en Perú

Tabla 4 (cont.) Clasificación taxonómica de las especies herbáceas encontradas en los SSP y SCA en Perú

Notas aclaratoriasSCA: sistema a campo abierto y SSP: sistema silvopastoril.

Fuente: Vásquez et al. (2016) y Saucedo (2018)

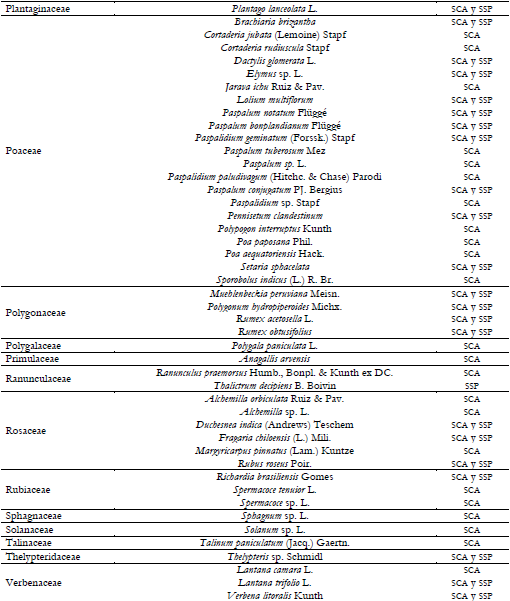

Tabla 5. Clasificación taxonómica de las especies herbáceas encontradas en los SSP y SCA en Colombia

Tabla 5 (cont.) Clasificación taxonómica de las especies herbáceas encontradas en los SSP y SCA en Colombia

Notas aclaratoriasSCA: sistema a campo abierto y SSP: sistema silvopastoril.

Fuente: Cardona et al. (2012)

Conclusiones

La instalación de SSP en la productividad y la calidad del pasto permite incrementar los rendimientos productivos de materia seca, digestibilidad y proteína. En los bovinos, se observan incrementos en la producción de leche y carne; en las oportunidades sociales y ambientales, estos sistemas muestran una menor producción de GEI, contribuyen a la adaptación y la mitigación al cambio climático, prestan mayores servicios ecosistémicos como diversidad de micro y macrofauna y generan una reducción de erosión del suelo de potreros con pendientes.

En el caso de Perú, la instalación de SSP constituye una alternativa factible, productiva y económica, ya que la presencia de mayor diversidad de especies herbáceas en los sistemas garantiza la seguridad alimentaria del ganado, lo que se traduce en una mayor productividad. En el caso de Colombia, los SSP mejoran los ingresos del productor y generan un equilibrio biótico que involucra la flora y la fauna. En ambos países, la introducción de SSP en la ganadería tradicional incrementa los ingresos, debido a que estos sistemas producen pasturas de mayor calidad nutricional, lo cual se refleja en la cantidad y la calidad del producto, tanto de carne como de leche, además de la producción de madera; sin embargo, su adopción aún no está bien extendida por dificultades de índole técnica, socioeconómica y sociocultural.

Descargos de responsabilidad

Todos los autores realizaron aportes significativos al documento, están de acuerdo con su publicación y manifiestan que no existen conflictos de interés en este estudio.

Contribución de los autores

José Américo Saucedo-Uriarte: registro de información en campo, construcción de bases de datos, análisis de información y elaboración de manuscrito; Clavel Diaz-Quevedo: registro de información en campo, construcción de bases de datos y elaboración de manuscrito; Manuel Emilio Milla Pino: diseño de metodologías, registro de información en campo, supervisión de actividades, análisis de información y elaboración de manuscrito; Luz Marlene Durand Chávez: registro de información en campo, construcción de bases de datos, análisis de información y elaboración de manuscrito; Jaime Lizardo Linares Rivera: registro de información en campo, construcción de bases de datos, análisis de información y elaboración de manuscrito; Héctor Vladimir Vásquez Pérez: identificación taxonómica, supervisión de actividades, análisis de información y elaboración de manuscrito; Hurley Abel Quispe-Ccasa: registro de información en campo, construcción de bases de datos y análisis de información.