Introducción

El Acuerdo de Paz firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano en 2016 significó la desactivación de la guerra entre estas dos partes. El punto tres, denominado “Fin del conflicto”, contiene en sus disposiciones el cese al fuego bilateral, la dejación de armas, la reincorporación de combatientes a la vida civil y, en consecuencia, el retiro de las tropas guerrilleras de los territorios que históricamente controló (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016). Esto planteó un escenario de transformaciones territoriales locales y regionales. Las FARC-EP fueron un actor determinante a la hora de producir ordenamientos locales en regiones donde la presencia del Estado es diferenciada1 (González, 2014), al desempeñar sus funciones típicamente atribuidas (Vásquez et al., 2016; Furlan, 2020a).

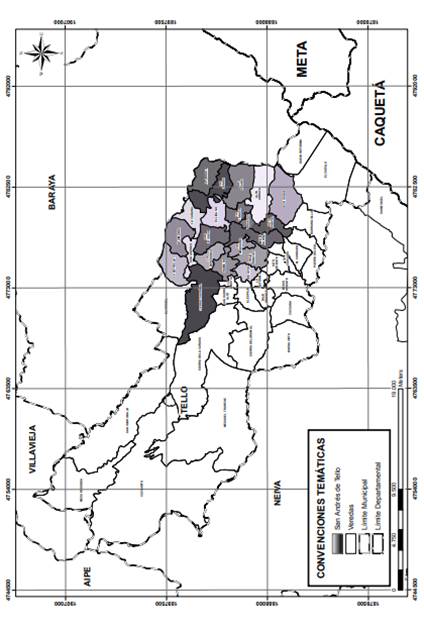

Este artículo discute cómo las experiencias de gobernanza rebelde producen efectos políticos e institucionales que moldean las dinámicas del posacuerdo (Huang, 2016; Martín et al. 2022). A través del caso de San Andrés de Tello -un centro poblado rural compuesto por 22 veredas y ubicado en el municipio de Tello, en el norte del departamento del Huila (figura 1)- se evidencia que las interacciones asimétricas entre las juntas de acción comunal (JAC) y las FARC-EP configuraron un tipo de gobernanza rebelde que organizó a la población local alrededor de propósitos públicos (Kasfir, 2015; Plécard & Mechoulan, 2015; Gutiérrez, 2022). Dichas interacciones en medio del conflicto armado condujeron a la coproducción de instituciones informales (Weinstein, 2007; Mampilly & Stewart, 2020) que regularon relaciones sociales, económicas y políticas en territorio (Arjona, 2016). En este sentido, la gobernanza rebelde en el centro poblado se organizó mediante la relación compleja de tres procesos: la regulación social por medio de la aplicación de normas de convivencia, la administración de justicia y las orientaciones políticas emitidas por las FARC-EP. No obstante, la desmovilización de la insurgencia significó la extracción de un actor que fue garante del orden local, por su legitimidad y capacidad coercitiva (Podder, 2014; Terpstra; 2020; Blair et al., 2022), y produjo efectos desestabilizadores en la configuración social del territorio.

Pese a que existen estudios que abordan las realidades territoriales emergentes tras la firma del Acuerdo de Paz, estos dan cuenta de los reacomodamientos de las dinámicas de violencia, así como de la presencia y control territorial ejercidas por actores legales e ilegales que persisten en conflicto en regiones antiguamente controladas por la insurgencia (Sinisterra-Ossa & Valencia, 2020; Gutiérrez, 2020b; García & Trejos, 2021; Albarracín et al., 2022a, 2022b). Estos trabajos muestran que las reconfiguraciones territoriales en las zonas desocupadas por la guerrilla están conduciendo a nuevos ciclos de guerra localizados en las regiones (Gutiérrez-Sanín, 2020). No obstante, poco se han investigado los territorios cuya presencia histórica y prolongada de las FARC-EP no derivó, tras su salida, en una reconfiguración de presencia de actores armados ilegales y donde efectivamente disminuyeron los índices de violencia política.2

En este marco, este trabajo contribuye a los estudios emergentes sobre los legados de las gobernanzas rebeldes. Se apela al análisis de la reconfiguración de los órdenes locales en el posacuerdo, reconstruyendo los procesos que dieron lugar a la creación de instituciones en medio de la guerra (Huang, 2016). Este análisis se sitúa en una región donde no hubo una recomposición en las dinámicas de violencia política y presencia de grupos armados legales o ilegales tras la salida de las FARC-EP hasta 2022. En este sentido, se argumenta que de las experiencias de gobernanza rebelde emergen procesos sociales en medio de la guerra que permanecen en el tiempo como legados tras el fin del conflicto armado (Wood, 2008, 2015; Martin et al., 2022), y que afectan la manera en la que se reconstruyen los órdenes locales ante la salida del actor coercitivo que controlaba y garantizaba la regulación social (Huang, 2016)

Este proceso se manifiesta en San Andrés de Tello, a través de una tensión entre desinstitucionalización y reinstitucionalización, en la cual las JAC buscan configurar una gobernanza comunitaria apelando a las prácticas reguladoras desarrolladas durante el conflicto armado. Esta pretensión por reproducir los procesos sociales de la guerra en el posacuerdo supone legados, por cuanto dan cuenta de los remanentes de la presencia de las FARC-EP en la región y la manera en la que la insurgencia interactuó con la población local (Navarrete-Cruz, 2020).

En este sentido, los legados de la gobernanza rebelde se expresan en al menos tres aspectos. Primero, en la interiorización de los manuales de convivencia construidos por las jac. Segundo, en acciones colectivas violentas materializadas en formas de justicia por mano propia y no violentas que reconocen la autoridad estatal, para garantizar la seguridad en el territorio, lo que se relaciona con la protección ejercida por FARC-EP en la guerra. Finalmente, las prácticas solidarias de movilización política en la participación en asuntos públicos. Así, estos legados moldean una experiencia que interpela el presente a través de la memoria del pasado (Voyvodic, 2021), impulsando procesos de reconstrucción del orden local (Justino & Stojetz, 2018).

San Andrés de Tello supone un caso importante para el desarrollo de este argumento, por cuatro factores: primero, su configuración social está estrechamente ligada a procesos violentos desde la década de 1950 (Restrepo, 2016). Segundo, el control territorial prolongado de las FARC-EP desde 1983 se tradujo en la construcción de una gobernanza rebelde mediada por la interacción asimétrica entre la coerción de la insurgencia y la capacidad de agencia de las JAC (García et al., 2014). Tercero, fue un territorio estratégico para la guerrilla, debido a sus objetivos de toma del poder y sirvió de corredor de movilidad entre la Cordillera Oriental y sus retaguardias históricas situadas en el Meta y el Caquetá (Aponte, 2019). Y, cuarto, la reincorporación de la insurgencia no estuvo sucedida por una reconfiguración en la presencia de actores armados ilegales -como sí sucedió en otras regiones del país-, lo que cesó así las dinámicas del conflicto armado en la región.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en el primer apartado se presenta la metodología. En el segundo se introduce la discusión teórica sobre la gobernanza rebelde y sus legados. El tercero desarrolla la manera en la que se construyó la gobernanza rebelde en el centro poblado. El cuarto relaciona la salida de las FARC-EP del territorio y proporciona algunas hipótesis alrededor de la consecuente desactivación del conflicto armado en el centro poblado. Luego se abordan las manifestaciones de los legados de la gobernanza rebelde en el contexto del posacuerdo y, finalmente, se plantean algunas conclusiones.

Metodología

Este trabajo se sustenta en una investigación cualitativa en la que realicé un trabajo de campo etnográfico a partir de estancias cortas entre 2020 y 2021, que privilegiaron el contacto con informantes clave y observaciones concretas (Sluka & Robben, 2007). El tránsito y la estancia en distintas veredas posibilitaron un ejercicio de observación de las dinámicas sociales del centro poblado. Además, realicé diez entrevistas semiestructuradas a campesinos y personas (siete hombres y tres mujeres)3 que combinan distintos perfiles y residen en diferentes veredas del centro poblado: presidentes y expresidentes de JAC y de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas), miembros de organizaciones campesinas, gremiales y no gubernamentales, líderes políticos, concejales y exalcaldes. Esto me permitió acercarme a diferentes miradas y versiones sobre las dinámicas de configuración social del territorio en medio del conflicto armado, las formas de interacción entre las JAC y las FARC-EP y las transformaciones luego de la reincorporación del Frente 17 de la guerrilla.

El análisis presentado se realizó apelando a las perspectivas de los actores entrevistados (Guber, 2011) y fuentes secundarias que abordan el caso de San Andrés de Tello (Restrepo, 2016; Gómez & Amaya, 2017). El análisis fue descriptivo a partir de la recomposición de los datos, a través de grupos de categorías para responder las preguntas abordadas (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997) y así elaborar descripciones directas sobre los fenómenos observados(Sandelowski, 2000).

Legados de la gobernanza rebelde

La gobernanza rebelde se inscribe dentro de un tipo de orden social que emerge en contextos de guerra. Así, el orden social designa los modos en que la sociedad reproduce patrones, modos y acuerdos intersubjetivos que regulan la vida social (García et al., 2014), estableciendo esquemas institucionales violentos y no violentos que median la interacción entre grupos sociales (Jessop, 1972). En guerras civiles, la soberanía estatal se fragmenta y su orden institucional es disputado por formas de sociabilidad locales en las que un grupo rebelde4 con amplia capacidad para ejercer coerción hace factible el uso o la amenaza de uso de la violencia para garantizar el control territorial (Uribe, 1999). De allí devienen ordenamientos locales producidos a través de diferentes interacciones asimétricas establecidas entre grupos armados y la población civil que habita un territorio (Arjona, 2016). La población civil no actúa de manera pasiva, sino que materializa su capacidad de agencia a partir de acciones de resistencia, rechazo, concertación y cooperación con el actor armado (Arjona, 2016), las cuales establecen límites al poder coercitivo de los armados, haciendo posible la transformación del orden social a través del tiempo (García et al., 2014; Kasfir, 2015).

La literatura internacional ha contribuido ampliamente a comprender que las guerras y los conflictos armados no solo producen destrucción, sino que allí emergen ordenamientos locales que escapan de la capacidad del Estado (Weinstein, 2007; Arjona et al., 2015; Mampilly, 2011; Kunnath, 2021; Mampilly & Stewart, 2020; Furlan; 2020a, 2020b; Stewart, 2017). El caso colombiano ha sido objeto de distintos análisis en este campo (Arjona, 2016; Aponte, 2019; Espinosa, 2010; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014; Gutiérrez, 2018; Aguilera, 2014; Cancimance, 2017; Guzmán & Rodríguez, 2014). Así, las gobernanzas rebeldes definen las distintas maneras en las que los rebeldes y las poblaciones locales interactúan para organizar, gestionar y regular asuntos sociales, políticos y económicos en un contexto de guerra (Kasfir, 2015; Huang, 2016; Gutiérrez, 2022). En este contexto, los armados desarrollan acciones que incluyen cobro de impuestos, reclutamiento, obtención de comida y refugio, cumplimiento de normas estrictas; además de intervenir en la administración de justicia, la adjudicación de disputas y en la provisión de bienes y servicios (Kunath, 2021).

Si se tiene en cuenta que las FARC-EP establecieron diferentes tipos de gobernanza en los territorios que controlaron (Gutiérrez, 2022), las transformaciones también variaron tras la firma del Acuerdo de Paz, dependiendo del contexto (Dirkx, 2020). En este sentido, los procesos de cambio social y político están arraigados a las trayectorias históricas del contexto y los anclan a las fuerzas sociales y políticas que se movilizaron en el pasado, las cuales intervienen en el presente restringiendo el rango de eventos posibles del futuro (Tilly, 2011). Así, los procesos que emergen luego de las guerras y los conflictos armados no se producen en el vacío, sino que reflejan las legados sociales e institucionales de la gobernanza rebelde (Huang, 2016).

En este marco, los legados de la guerra son objeto de literatura emergente (Huang, 2016; Bara, 2017; Wood, 2015; Martin et al., 2022; Dirkx, 2020; Justino & Stojetz; 2018). Esta literatura evidencia cómo los distintos procesos sociales y políticos que dan lugar a la producción de instituciones locales para regular la vida cotidiana en contextos de guerra afectan de manera diferenciada las dinámicas sociales y políticas de los Estados y las poblaciones locales en el posconflicto. Al respecto, en el caso colombiano, los trabajos de Voyvodic (2021) y Navarrete-Cruz (2020) muestran que los legados de la gobernanza rebelde operan como vestigios del conflicto armado, que permiten a las poblaciones locales hacer sentido de las dinámicas inseguridad y promueven la participación política en el posacuerdo.

“En el camino se arreglan las cargas”: la gobernanza rebelde en San Andrés de Tello

La configuración social de San Andrés de Tello se remonta a oleadas de colonización campesina desarrolladas en las décadas de 1930 y 1940, provenientes de los departamentos del Tolima y Cundinamarca. En la época de La Violencia se produjeron procesos de poblamiento de campesinos que huían de la confrontación bipartidista (Restrepo, 2016). Así, sobre el centro poblado transitaron y se asentaron grupos de pájaros,5 guerrillas liberales y comunistas (González, 1992). El saldo de la confrontación entre los distintos bandos fue la quema parcial de San Andrés de Tello, en noviembre de 1958, bajo responsabilidad de los pájaros, azuzados por consignas escuchadas en sermones de las misas dominicales que enunciaban que “matar liberales no era pecado” (diario de campo, 25 de septiembre, 2021).

Luego de la Segunda Conferencia Guerrillera de 1966, en la que el Bloque Sur se constituyó en farc (González, 1992), San Andrés de Tello se convirtió en un área de influencia y presencia intermitente del Frente 2 de la insurgencia. Se materializó un incipiente control guerrillero desde finales de la década de 1960, que derivó en la primera incursión guerrillera en el centro poblado en 1976 (diario de campo, 25 de septiembre, 2021). Este primer ejercicio de control territorial limitó el accionar de los cuatreros.6No obstante, el control efectivo del territorio, así como la organización de la gobernanza rebelde, se efectuó desde 1983 a través del Frente 17, el cual surgió del desdoblamiento del Frente 7 como consecuencia de la política de desdoblamiento de frentes orientada desde la VIII Conferencia Guerrillera de 1982 (Medina, 2009).

El control territorial de la insurgencia contrastó con la presencia de un puesto de policía ubicado en el casco urbano del centro poblado, el cual fue atacado tres veces por la guerrilla entre 1976 y 1991. En este último año, el puesto de policía fue recogido y paulatinamente se convirtió en lo que hoy es la oficina de la empresa transportes (diario de campo, 13 de diciembre de 2020). Aunque hubo supremacía de las FARC-EP sobre el Estado en el dominio territorial desde 1983 hasta su desmovilización en 2017, este fue contestado y disputado a través de acciones de la Novena Brigada del Ejército Nacional de Colombia, tras la ruptura de los Diálogos de Paz de San Vicente del Caguán, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y el primero de Juan Manuel Santos (2010-2014). En este sentido, la presencia diferenciada del Estado (González, 2014), que se materializa en la Alcaldía Municipal, las JAC urbanas, la Estación de Policía y la Personería Municipal, ubicadas en la cabecera municipal de Tello, y las escuelas públicas, las JAC rurales y el Ejército Nacional en la zona rural, abrió un espacio de posibilidades para la configuración de la gobernanza rebelde.

Así, la guerrilla utilizó estructuras e instituciones existentes para avanzar en sus proyectos insurgentes en San Andrés de Tello. Se acercaron a las JAC, las cuales le proveyeron un marco institucional y organizacional de base eficiente, por medio del cual ejercieron influencia política y llevaron a cabo prácticas de gobernanza a través del relacionamiento con sus líderes (Gutiérrez, 2020a, 2022). El control territorial se desarrolló desde la imposición de normas de conducta por parte de la guerrilla, las cuales fueron socializadas a las JAC y posteriormente difundidas por estas a la población de su respectiva vereda. Así lo describe un líder comunal:

El movimiento [las FARC-EP] sacó unas normas de control en la región. Establecieron horarios del movimiento de los carros, de la gente. A qué horas podían salir, a qué hora no podían andar. Ellos pusieron un control en la región. (E-4, comunicación personal, 24 de enero de 2021)7

De la imposición de normas de conducta devino la administración de justicia como un mecanismo para lograr el control territorial. Aplicando una justicia retaliadora8 se asesinaron a pobladores, por ser considerados “enemigos de la revolución” e informantes del Estado, tal como lo expresa el líder comunal: “comenzamos a conocer las situaciones de las ejecuciones que empezó a hacer la guerrilla en la región. La guerrilla salía, ejecutaba uno, dos personas que por informantes, que por sapos” (E-4, líder comunal, comunicación personal, 24 de enero de 2021).

En situaciones de guerra, los grupos armados interactúan con la población local y logran extraer recursos para establecer las condiciones necesarias para su control territorial. Un ejemplo de ello fue el reclutamiento de civiles que voluntariamente o de manera obligada se convirtieron en milicianos o combatientes de la guerrilla (Weinstein, 2007; Arjona, 2016). En este contexto, la labor de los milicianos consistió en vigilar, señalar e informar a la comandancia del frente sobre posibles “enemigos” que brindaban al Ejército.

Además, la guerrilla a través de las JAC impuso castigos y multas sobre quienes agredieran físicamente a otras personas. Las normas de conducta y la administración de justicia impuestas y ejercidas por la insurgencia limitaron la violencia intracomunitaria que se vivía en la zona. Esto devino en la construcción de instituciones reguladoras eficientes que convirtió a las FARC-EP en un árbitro con la capacidad suficiente de adjudicación de disputas (Arjona, 2016). Así, se desarrollaron interacciones entre la insurgencia y las JAC mediadas por orientaciones, un término de la jerga fariana que pueden ser interpretadas al mismo tiempo como “una recomendación, una guía y/o un falso eufemismo de orden” (Gutiérrez, 2018, p. 174). Las orientaciones muestran que las interacciones entre la guerrilla y la población local fueron asimétricas, en términos de su correlación de fuerzas, justamente porque se constituyeron como acciones que debían cumplirse y estaban respaldadas por su capacidad coercitiva.

Una de las orientaciones emitidas por las FARC-EP tuvo como consecuencia la creación de la Asojuntas, en 1991, con el objetivo de reunir las JAC de todas las veredas (Restrepo, 2016). Esta unificación significó el establecimiento unitario de normas emitidas por la insurgencia para las veredas cuyas JAC hacían parte de la asociación. Como lo narra un líder comunal: “se empezó a hacer un trabajo de las JAC en medio del conflicto, en medio de toda la situación de guerra que se estaba viviendo” (E-4, comunicación personal, 24 de enero de 2021).

Las interacciones entre la insurgencia y la población campesina de San Andrés de Tello se profundizaron en 1998 con la constitución de la Zona de Despeje en medio de los Diálogos del Caguán. La presencia militar del Estado que se empezó a manifestar desde 1995 desapareció durante esta época. Esto significó una interacción más directa entre la insurgencia y la población civil. Así lo relata un habitante: “¿cómo lo vivimos aquí? Hasta la misma guerrilla de aquí en ese tiempo bajaban en carro al pueblo en camioneta, conversaban con la gente, se mostraron más” (E-3, comunicación personal, 17 de enero de 2021).9

Las orientaciones produjeron un efecto en la movilización política de las JAC (Wood, 2008). Muestra de ello se encuentra en diferentes relatos, en los cuales se afirma que si bien algunas personas participaron “voluntariamente obligados” en procesos de movilización campesina, por ejemplo, en el Paro Nacional Agrario de 2013, de estas también emergieron procesos de concientización y politización que derivaron en reclamaciones de las JAC al Estado local para lograr inversiones en el centro poblado, iniciativas de participación en la administración pública, así como en prácticas de gestión comunitaria materializadas en la organización de mingas para el arreglo de vías, construcción de acueductos, entre otros.

No obstante, la configuración de la gobernanza rebelde estuvo atravesada por conflictos entre la guerrilla y la población, y entre la población misma. Por un lado, el modelo impuesto de arriba hacia abajo (Gutiérrez, 2022), que se tradujo en la limitación de la movilidad, el asesinato de pobladores locales, así como en la intervención excesiva de la insurgencia sobre asuntos comunitarios, generó tensiones y conflictos entre las FARC-EP y las JAC. Los conflictos entre las partes se tramitaron por medio de concertaciones.10 Estas ampliaron relativamente la posibilidad de participación de las JAC en el diseño de la gobernanza rebelde (Kasfir, 2015). Un ejemplo de estas concertaciones es relatado de la siguiente manera por un líder del centro poblado:

Hasta se le dijo a la guerrilla: “irse ustedes a arreglar un machetazo, que fulano se robó la gallina, usted expone también su gente ¿o no? O el que pierda es enemigo suyo, ¿usted lo conoce o no lo conoce? Tener que ir usted a tomar la versión de lo que yo le diga, ¿quién conoce a la gente de la región? Nosotros mismos nos conocemos”. ¿Qué hizo la guerrilla? Terminó dándono la razón, respetando las normas nuestras. (E-3, comunicación personal, 17 de enero de 2021)

Lo relativo de esta ampliación obedece a que estas formas de concertación estuvieron mediadas por el perfil del comandante del Frente. En los relatos recopilados se hace referencia a “comandantes muy políticos” y “comandantes muy militares”. Así, las posibilidades de la población local de incidir dentro de los procesos de configuración social del territorio estuvieron limitados por el contexto de guerra, así como por la posición del comandante de turno. Por otro lado, los conflictos internos de la población reforzaron estigmas justamente, porque se señaló a aquellas personas que interactuaron con la insurgencia como miembros orgánicos de esta (E-7, comunicación personal, 24 de enero de 2021).11

Tras la ruptura de los Diálogos del Caguán, el 20 de febrero de 2002, vino la retoma militar de la Zona de Despeje y sus territorios aledaños, lo que coincidió con la implementación el Plan Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Durante este periodo, San Andrés de Tello fue escenario de confrontación constante entre la guerrilla y el Ejército Nacional. La persistencia, prolongación e intensificación del conflicto armado (Kasfir, 2015); la iniciativa de las FARC-EP de apartarse de asuntos relacionados con la aplicación normas de conducta y la administración de justicia para entregárselos a las JAC (Gutiérrez, 2022); así como la resistencia parcial12 de la población local, que limitó el ejercicio de la violencia política ejercida por la insurgencia (Arjona, 2015), produjeron transformaciones en la gobernanza rebelde.

Además, la promulgación de la Ley 743 de 2002, que reglamentó las JAC, y el Decreto 2350 de 2003, que las revistió de independencia y autonomía frente al Gobierno nacional, permitió a las instituciones comunales la construcción de sus propios estatutos y la creación de Comités de Convivencia y Conciliación (CCC) para la tramitación de conflictos comunitarios. Un líder comunal narra esta experiencia de la siguiente manera: “las JAC vimos la necesidad de organizarnos y poner normas en la región para nosotros, para cuidar las comunidades entre nosotros mismos en vista de que no había presencia del Estado” (E-4, comunicación personal, 24 de enero de 2021). Así, se produjo un proceso de configuración institucional informal (Helmke & Levitsky, 2004), que significó la creación de manuales de convivencia propios por medio de asambleas comunitarias donde participaron todas las personas afiliadas a cada JAC. Cada manual de convivencia respondía a la autonomía relativa de cada comunidad y a los tipos de conflictos presentes en las veredas. No obstante, si bien este proceso amplió la posibilidad del campesinado de establecer normas situadas para la regulación propia de manera relativamente independiente de la insurgencia, este estuvo limitado por el contexto de guerra, pues los aspectos militares fueron innegociables (Gutiérrez, 2018).

En este sentido, como narra un líder comunal, las JAC en asambleas “normatizaban: se trataba de, entre la comunidad, crear unas normas que permitieran poder vivir de una manera confiable, agradable y mutua sin perjudicarse un ser humano al otro, en el entendido que la presencia institucional no existía” (E-2, comunicación personal, 4 de diciembre de 2020).13 Así, la creación de los manuales de convivencia convocó a los miembros de las comunidades, las cuales contaron con un respaldo de la guerrilla para hacerlos efectivos (Espinosa, 2010; Blair et al., 2022).

Un elemento que dotó a la asamblea comunitaria de legitimidad compartida y la convirtió en un elemento importante de consenso en la construcción de estos manuales radicó en que, por obligación, todo mayor de catorce años debía estar afiliado a la JAC de su vereda. Al respecto, como reza un manual de convivencia revisado, “quien no lo haga, la comunidad no se hará responsable de ella”. De este modo, este proceso estaba revestido de una autoridad comunitaria que permitió que los manuales de convivencia se convirtieran en la “ley de la vereda” (Gutiérrez, 2018). Así lo narra un líder comunal:

La tranquilidad que hubo en el manejo de esos conflictos era que esas normas se aprobaban en asamblea, es decir, que era de conocimiento de todos los afiliados. Entonces si la asamblea decía que estaba de acuerdo, quería decir que yo también estaba de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo, entonces tengo que asumir que si hago una embarrada la tengo que pagar, tengo que responder por eso. (E-4, comunicación personal, 24 de enero de 2021)

En este contexto, la inexistencia de instituciones estatales administradoras de justicia en el territorio llevó a que las comunidades campesinas desarrollaran actividades de adjudicación de disputas propias del Estado. Desde riñas y hurtos hasta homicidios, las JAC y sus CCC asumieron el rol de impartir castigos en contra de victimarios y reparación a favor de las víctimas, invocando cierto tipo de justicia restaurativa.14 Por medio de instituciones informales complementarias se abordaron las contingencias de las normas formales del Estado (Helmke & Levitsky, 2004), haciéndolas eficientes en contextos en los que su capacidad institucional es precaria (González, 2014). Un ejemplo que ilustra lo anterior es narrado por un líder comunal:

Hay que anotar eso, la presencia del Estado no existía, entonces en casos de homicidios, eran las JAC las que tenían que hacer el levantamiento. Se hacía el levantamiento, se tomaban unas fotografías, existían hasta un acta de levantamiento por parte de las JAC donde se firmaba por unos testigos de la persona que había fallecido, y se incluían los datos de la persona y el sitio de los hechos y se firmaba por los testigos. (E-2, comunicación personal, 4 de diciembre de 2020)

En medio de este proceso, cobra especial importancia la capacidad de resistencia parcial (Arjona, 2015) y de agencia de las JAC (García et al., 2014), las cuales se expresan como una respuesta a la violencia prolongada a la que fue expuesta la población local (Kunnath, 2021). Así, la gobernanza rebelde en San Andrés de Tello combinó interacciones conflictivas que organizaron la regulación social en el territorio y orientaron políticamente a la población local en medio de la guerra. Las concertaciones entre las JAC y las FARC-EP, así como el contexto que las permitieron, derivaron en procesos de movilización política y de participación civil (Wood, 2008; Kasfir, 2015), que, aunque limitados por la coerción de la insurgencia, organizaron la vida cotidiana a partir de pautas sociales y políticas compartidas en algunos casos y asumidas desde la subordinación en otros (Espinosa, 2010).

De este modo, aunque las instituciones locales existentes antes del control de las FARC-EP eran débiles (Arjona, 2016) y pese a que existieron diferentes modos políticos de actuar en la población local (Restrepo, 2016), la gobernanza rebelde produjo un efecto en el contexto local en el cual las JAC aprendieron modos de gestionar la regulación social y fortalecieron su acción política. Dichos aprendizajes se manifiestan en acumulados de trayectorias, experiencias y saberes que permanecen durante largos periodos que movilizan a la población civil a participar en asuntos públicos. Específicamente, la gobernanza en tiempos de guerra se convirtió en un sistema político local que produjo actitudes políticas que se mantienen aún en tiempos de posguerra (Justino & Stojetz, 2018). Así, el contexto del fin del conflicto armado en San Andrés de Tello y de desmovilización de las FARC-EP está atravesado por legados de la guerra que se materializan en la promoción de experiencias para la producción del orden social en el centro poblado, lo que contrasta con la ausencia de un poder coercitivo que las haga eficientes luego de 2017 (Blair et al., 2022).

“Se logró parar el conflicto como estaba”: efectos del Acuerdo de Paz en San Andrés de Tello

El punto tres del Acuerdo de Paz tenía como propósito, entre otras cosas, garantizar la seguridad y la presencia efectiva del Estado los territorios despoblados por la guerrilla (Voyvodic, 2021). En San Andrés de Tello, la reincorporación de la insurgencia no estuvo sucedida por reacomodamientos militares por parte de actores legales o ilegales hasta 2022, razón por la cual las dinámicas de guerra y de violencia política se desactivaron y llevaron a cabo un proceso de pacificación relativa en el territorio. Este proceso se hace explícito en la ausencia de acciones de guerra que afectan a la población civil, pero en el incremento de conflictos intracomunitarios que se resuelven de manera violenta.

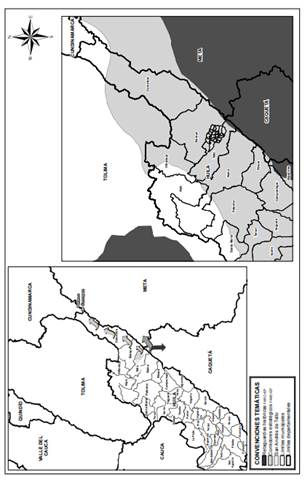

Algunas de las razones que pueden explicar la ausencia de reacomodamientos militares tienen que ver con una geopolítica del conflicto armado que convirtió a San Andrés de Tello en una región estratégica para las FARC-EP, por sus condiciones físicas, materiales y geográficas (Koopman, 2011). La Conferencia Guerrillera de 1982 construyó un Plan Estratégico para la Toma del Poder que focalizó el radio de acción de la insurgencia en la Cordillera Oriental para cercar la capital. La Conferencia de 1993 planteó un andamiaje para la toma del poder dentro del cual el 50 % de la tropa guerrillera debía posicionarse en esta cordillera, realizando ofensivas en cada municipio hasta llegar a Bogotá (Medina, 2009). En este sentido, el centro poblado, al situarse sobre la falda occidental de la Cordillera Oriental y hacer parte del corredor norte del Huila, que comprende los municipios de Tello, Baraya y Colombia, el cual colinda la capital, fue un escenario estratégico para el desarrollo de sus planes militares de toma del poder (figura 2).

Fuente: elaboración propia con datos de aponte (2019).

Figura: Geografía de los corredores estratégicos y retaguardias de las FARC-EP(2002-2008)

Además, como muestra la figura 2, una de las retaguardias de la guerrilla se ubicó sobre el Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Así, el control de San Andrés de Tello significó una ventaja estratégica para la insurgencia, justamente porque hizo parte de los corredores que dieron acceso a la guerrilla al centro del país y permitieron el repliegue de tropas hacia el interior de sus retaguardias (Aguilera, 2014). De esta manera, la salida de las FARC-EP del centro poblado significó la desactivación de un corredor que fue estratégico exclusivamente para sus planes políticos y militares. Así, teniendo en cuenta que los grupos armados posdesmovilización son muy pequeños en comparación con la antigua guerrilla, que su poder de fuego es limitado y que carecen de un relato político de carácter nacional que pretenda la toma del poder (Gutiérrez-Sanín, 2020), San Andrés de Tello podría ser considerado un territorio irrelevante para el desarrollo de sus dinámicas de guerra.

Aunque la salida de las FARC-EP ha significado la posibilidad de vivir en una tranquilidad generada por la ausencia de confrontaciones armadas y de violencia política (diario de campo, 29 de octubre de 2021), la ausencia de la insurgencia como actor coercitivo se tradujo en la desarticulación de las fuentes informales que garantizaban el orden y ello llevó a un incremento de los índices de violencia intracomunitaria, consumo y venta de psicoactivos, hurtos, extorsiones, entre otros conflictos.

“Las juntas comunales siguen siendo y serán las del presente y el futuro”: legados políticos e institucionales de la gobernanza rebelde

Pese a que la violencia que emerge en el contexto de posacuerdo en San Andrés de Tello no responde a una continuación producida por incentivos que movilizan a antiguos combatientes a mantener sus prácticas para sostener su capital político y económico (Bara, 2017), su legado permanece como efecto destructivo de la guerra (Wood, 2015) que se reproduce como medio para dirimir disputas y garantizar la seguridad. Esto se debe a que la desmovilización de la insurgencia impactó en el desmantelamiento del entramado normativo construido por las JAC (Voyvodic, 2021), justamente porque la capacidad coercitiva de las FARC-EP se constituyó como fuente de legitimidad y obediencia de sus orientaciones y decisiones (Podder, 2014; Terpstra, 2020). Ante tal desregulación, se produjo un incremento de los conflictos intracomunitarios tramitados por vías violentas, donde los manuales de convivencia y los CCC no tienen efecto en la adjudicación de disputas. Según los relatos recopilados, la tramitación de conflictos en medio de la guerra se desarrollaba a través de las JAC, justamente por las implicaciones que tenía usar la violencia para resolverlos. No obstante, la extracción de las FARC-EP del escenario de la regulación social, las vías violentas para gestionar los conflictos aumentaron, por cuanto no existen incentivos coercitivos para acatar los canales pacíficos para resolverlos.

En este contexto, un líder comunal afirma que “todas las juntas tienen esos manuales, pero no operan” (E-4, comunicación personal, 24 de enero de 2021). Por su parte, una lideresa sostiene que, desde su experiencia, había “personas que nos sentíamos respaldados o que sentíamos o que agradecíamos la presencia de las FARC en tema de orden social, de orden público, pues la gente dice que las FARC nos dejó huérfanos” y que “si las JAC hubieran seguido funcionando como venían funcionando antiguamente, yo creo San Andrés no estaría en este meollo en el que se encuentra” (E-1, comunicación personal, 30 de julio de 2020).15 Estos relatos muestran la incertidumbre que produjo la desmovilización de la guerrilla, apelando a la relevancia que esta tuvo en la configuración del orden local. Las FARC-EP dejaron un legado de orden desde el cual se hace sentido de la violencia y el desorden actual producido por su ausencia (Voyvodic, 2021). De igual manera, se evidencia que la población local ha experimentado frustración tras la firma del Acuerdo de Paz en lo relativo a los beneficios que este debió producir en el centro poblado, en términos de seguridad y orden (Martin et al., 2022).

No obstante, a pesar de esta situación, el campesinado mantiene activa la gramática social del conflicto armado, es decir, la serie de normas y principios explícitos y tácitos que rigieron la vida comunitaria (Espinosa, 2010). En algunas veredas y en amplios sectores del campesinado, la aplicación estricta de los manuales de convivencia dio lugar a procesos de interiorización de normas y de naturalización de respuestas ante la violencia, lo que las hizo socialmente aceptadas y compartidas. Así, permanecen hoy en la memoria constitutiva de la población como legado de la gobernanza rebelde en forma de normas consuetudinarias que se reproducen socialmente para resolver asuntos de la vida cotidiana (Espinosa, 2010). Tal y como lo narra un poblador de la región: “la gente se ha civilizado, ha mejorado, al menos en esta región la gente soluciona sus problemas hablando” (E-2, comunicación personal, 4 diciembre de 2020).

Por su parte, las FARC-EP actuaron como proveedoras de orden, y siguiendo sus intereses de control territorial, también ofrecieron seguridad. Esta se refiere a la función de protección que ejerció la insurgencia sobre las comunidades que estuvieron sometidas a su orden rebelde, lo que minimizó la violencia intracomunitaria y contuvo la agresión de actores externos (Voyvodic, 2021). Tras la reincorporación de la guerrilla en 2017, la población campesina del centro poblado quedó expuesta a la inseguridad. La incursión de organizaciones de delincuencia común dedicadas al hurto, venta de estupefacientes y extorsión, y que a su vez intentaron imponer manuales de convivencia escritos, también amenazaron el orden local. Dichas organizaciones en distintos momentos actuaron en nombre del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y como disidencias de las FARC-EP con el objetivo de generar temor y obediencia en la población (Defensoría del Pueblo, 2018). Al respecto, el campesinado generó respuestas para enfrentar estos inconvenientes de inseguridad. Así lo narra un poblador y líder político:

En 2017 llegaron con prendas militares con distintivos del ELN y lograron atemorizar unos ocho días a la comunidad. Llegaron al centro poblado de La Vega, a la vereda Alto Roblal. Ellos vivían muy pendientes de todos los comerciantes y citándolos en un sitio estratégico pidiéndoles vacunas. En eso llegó el Ejército, hubo cruces de fuego -la comunidad avisó-, pues según eso era delincuencia. En otro momento, llegaron dos personas diciendo que eran guerrilleros y la comunidad del Alto Roblal están organizados en un grupo de WhatsApp. Entonces cuando llegan a la finca, la señora rápidamente comunicó al grupo y empezaron a llegar los fincarios a esa casa y cuando ya vieron que se estaban rodeados, trataron de decir que “vamos a hablar con el comandante que está por acá arriba”. Ellos se fueron, pero el mismo campesinado dijo: “pongámonosle que esos no son guerrilla, son delincuencia” y pues ahí arriba lograron capturar a los dos. Como no eran de la zona, los lograron reducir y ellos no querían decir quién los había traído. Los campesinos los presionaron hasta que ellos dijeron quién era el que había sido el autor intelectual y los llevó a atracar al comprador de café. Lograron reducirlos y los entregaron a la fuerza pública. Posteriormente llegó otra persona con su pasamontaña regando panfletos en La Vega -eso no era normal, la guerrilla siempre estaba destapada. Ellos así fueran por usted, así fueran a matarlo, llegaban destapados-. Entonces llegó entregando panfletos, la misma comunidad logró reducirlo y lo dio de baja. (E-8, comunicación personal, 22 enero de 2021)16

Siguiendo el relato, el legado de la gobernanza rebelde evocado está asociado con una respuesta a la inseguridad, violencia y desorden que se produjo ante la ausencia de las FARC-EP (Voyvodic, 2021) y la persistente ineficacia del Estado en ocupar estos territorios. Apelando a la autoridad militar ejercida por la insurgencia, de la población local han emergido prácticas de gestión autónoma de la seguridad para protegerse de actores externos. Esto muestra un patrón en el cual la violencia en el posacuerdo se materializa en linchamientos colectivos a criminales o presuntos criminales en las zonas donde la insurgencia hizo presencia (Wood, 2015). Estos ajusticiamientos ejercidos por la población local reflejan también la administración de lo que en su momento fue la justicia guerrillera: la imposición de un orden a través de la violencia y la coerción para garantizar la seguridad local y así repeler los “enemigos del pueblo” (Aguilera, 2001).

Así mismo, se evidencia una intermediación de la población local con el Estado en la que se apoyan en su autoridad militar para tramitar conflictos, particularmente aquellos relacionados con delitos en contra de la población. Así, se configuran prácticas de seguridad y de administración de justicia en dos sentidos: una materializada en el ejercicio de la justicia por mano propia que se sitúa desde las maneras en las que en medio del conflicto armado se adjudicaron disputas, las cuales incluyen asesinatos (Wood, 2015), y otra que reconoce la institucionalidad del Estado con el fin de que los delitos sean tramitados por canales formales. Para esto, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido importante, pues logran poner en contacto a personas en medio de la ruralidad y las distancias entre fincas para cumplir objetivos comunes. Entonces, no se solo se configura una crítica a la presencia diferenciada del Estado, sino también una respuesta local a momentos críticos, y se concibe que este no es el único proveedor de seguridad. En consecuencia, siguiendo a Koopman (2011), la población actúa de manera organizada como “grupos de base que no están esperando al Estado, sino que se juntan de manera autónoma para garantizar la seguridad” (p. 277).

Por otro lado, pese a que la inseguridad en el centro poblado ha movilizado acciones organizadas de la población local para responder a esta situación, en términos organizativos una de las transformaciones más sentidas por los liderazgos comunitarios ha sido la disminución de la participación de los pobladores en asuntos públicos, manifestado en la desafiliación de algunas personas de las JAC. La ausencia de un actor coercitivo que hiciera posible el cumplimiento estricto de la obligatoriedad de que toda persona estuviera afiliada a la JAC de su vereda y participara activamente en las reuniones debilitó los procesos colectivos. Un habitante explica esta situación de la siguiente manera: “El trabajo fue cayendo y como decíamos, tal vez por lo que se vive tranquilamente, pues entonces no se ve la necesidad. La Asojuntas y las JAC no deberían parar el trabajo porque no debería ser solo en conflicto” (E-4, comunicación personal, 24 de enero de 2021). Así, en tiempos de conflicto armado, la capacidad de agencia de las JAC se movilizó como respuesta a las condiciones de violencia prolongada que marcaron en contexto (Kunnath, 2021), particularmente aquella con expresión política ejercida por las FARC-EP y el Ejército Nacional. En consecuencia, la reincorporación de la guerrilla que condujo al fin de la guerra entre estas dos partes produjo un efecto desmovilizador en las JAC.

Sin embargo, estas circunstancias dan cuenta de los casos de algunas jac. En otros, en contraste, estas han mantenido vigente el liderazgo, la relevancia de la organización comunitaria y la iniciativa de autoconvocatoria para la gestión de necesidades de las veredas. De allí que persistan prácticas de trabajo colectivo, de apoyo y ayuda mutua, de autogestión de recursos materiales y económicos por medio de la realización de actividades, con el objetivo de desarrollar proyectos comunitarios como el mantenimiento del estado de las vías que comunican las veredas, la limpieza de cunetas, la construcción de acueductos veredales, entre otras. De igual manera, se incrementaron las posibilidades de gestión de recursos ante la alcaldía municipal, lo que ha permitido un acercamiento de las JAC a la institucionalidad. Este proceso de movilización política (Wood, 2008, 2015) es un legado de la historia del centro poblado y de las orientaciones emitidas por las farc-ep. Como muestra Restrepo (2016), desde los mismos procesos de colonización espontánea y armada que dieron lugar al poblamiento de San Andrés de Tello, las prácticas solidarias y de apoyo mutuo del campesinado “perduran […] en acciones colectivas que van desde la mano vuelta, la minga o la protesta” (p. 40). Estas prácticas, entonces, se han instituido por las necesidades que ha planteado el contexto del centro poblado, en las que la acción organizada de las poblaciones que asumieron asentarse y consolidar un proyecto de vida en el territorio se ha traducido en una forma de aprender a vivir en medio del “monte y la guerrilla” (Restrepo, 2016). Así lo narra un líder comunal y exalcalde de Tello:

En este momento, a pesar de esas situaciones, hay liderazgos muy sólidos, muy fuertes dentro de la región que tienen claro cuál es la finalidad de la acción comunal que es buscar un desarrollo colectivo para la comunidad y que persisten. Algunas personas se han ido de la JAC, pero es muy sólida porque dentro de la comunidad se hacen obras con recursos propios. La comunidad hizo las baterías sanitarias de la escuela, la cocina de la escuela, las jornadas de limpieza y mantenimiento de la carretera. (E-2, comunicación personal, 4 de diciembre de 2020)

Aun en medio del debilitamiento de las JAC, materializada en la desafiliación de sus miembros, la desarticulación de sus mecanismos de regulación social y la ausencia de relevos en cargos17 y generacionales, existen experiencias organizativas que mantienen su fortaleza. Las necesidades rurales son permanentes, lo que implica una movilización de esfuerzos colectivos para subsanarlas y establecer modos de relacionamiento desde el apoyo mutuo, la solidaridad y el trabajo colectivo, en aras de sostener los elementos ya construidos por la comunidad en medio del conflicto armado (Martin et al., 2022).

Conclusiones

El caso de San Andrés de Tello se reviste de importancia para la comprensión de las gobernanzas rebeldes y sus legados, por cuanto su configuración social históricamente ha estado ligada a procesos de violencia política, una presencia diferenciada del Estado latente con presencia de insurgencias que han interactuado asimétricamente con la población local. Así, la gobernanza rebelde construida por las FARC-EP y su relación con las JAC devino en procesos de movilización política que llevaron a las instituciones comunales a participar e intervenir de manera activa en la regulación de asuntos públicos. No obstante, la desmovilización de la insurgencia muestra una variación en los tipos de legados de la gobernanza rebelde: por un lado, los mecanismos de regulación social se ven debilitados y, en algunos casos, desarticulados por la ausencia de un actor que los haga factibles. Por otro, se evidencian iniciativas de acercamiento con la institucionalidad para garantizar la seguridad en el territorio y participar políticamente en asuntos públicos. Estos elementos abren la posibilidad de futuros trabajos de investigación que permitan comprender cada uno de estos legados de la gobernanza rebelde en contextos de posacuerdo.

La particularidad del caso, que muestra la ausencia de reconfiguración de dinámicas de presencia de actores armados legales e ilegales, nos lleva a preguntarnos cómo recuperar las trayectorias organizativas, políticas e institucionales que han construido históricamente las organizaciones campesinas en contextos de guerra, que conduzcan a procesos de formación estatal más participativos. Los legados de la gobernanza rebelde muestran en la población local capacidades políticas que permanecen aun después de la guerra, los cuales pueden ser aprovechados como un mecanismo para proveer a las organizaciones campesinas de herramientas de legitimidad estatal que devengan en la posibilidad de fortalecer la institucionalidad en zonas donde históricamente ha sido precaria, apelando a formas de sociabilidad situadas en lo local.

En este sentido, dichos procesos podrían prevenir la reconfiguración de grupos rebeldes que llenen los vacíos de gobernanza local dejados por los actores desmovilizados y el fortalecimiento de la relación de complementariedad entre el Estado y las instituciones comunales, incorporándolas dentro de los procesos de provisión de justicia y seguridad (Blair et al., 2022). No obstante, esto debe partir del reconocimiento de los conflictos inherentes a toda población local, que son producto de las relaciones sociales mismas y de la polarización de identidades que produce el conflicto armado (Wood, 2008), así como del establecimiento de confianzas entre las instituciones comunales y el Estado, que permitan el flujo de información y coordinación entre las partes.