INTRODUCCIÓN

Los géneros profesionales, disciplinares o académicos e investigativos (Bathia, 1993; Hyland, 2000, 2005; Giammatteo, 2002; Parodi, 2008; Camps y Castelló, 2013) han recibido interés permanente por ser prácticas sociales que aseguran la construcción, negociación y difusión de saberes dentro de las distintas disciplinas. Uno de los géneros demandados en el medio académico es la tesis, documento escrito que reporta los hallazgos y conclusiones de un trabajo de investigación complejo producido con fines de acreditación y titulación (Moyano, 2000; Castro y Sánchez, 2015; Venegas, Zamora y Gadalmes, 2016). Su conocimiento y manejo adecuado es requisito para la aceptación o ratificación de los estudiantes en las comunidades discursivas de las que ya son miembros o aspirantes potenciales (Bolívar y Beke, 2011).

Se han realizado diversos estudios sobre las tesis de grado, licenciatura, maestría o doctorado en su totalidad o en secciones concretas (Bunton, 2002; Tapia y Burdiles, 2012; Jara, 2013; Castro y Sánchez, 2015; Perales, Sima y Valdez, 2014; Venegas, Núñez, Zamora y Santana, 2015; Bolívar, 2016, 2019; Ochoa y Moreno, 2019). Sus resultados constituyen un valioso aporte para el establecimiento de la organización retórica del género, descripción de realizaciones lingüísticas prototípicas en las diferencias disciplinares, reflexión teórica y propuestas encaminadas a la enseñanza de la escritura académico-científica.

En la dirección del análisis de géneros académicos se inscribe este artículo1, cuyo propósito es describir las normas psicosociales y discursivas que determinan, en parte, el proceso de producción y recepción del trabajo de grado de maestría en el contexto de la comunidad Lingüística. En ese orden, se examina un corpus compuesto por doce (12) TG de Maestría en Lingüística de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Universidad del Zulia (LUZ), se aplica un cuestionario y se revisan las normativas que rigen la elaboración de este tipo de textos en las casas de estudio en las cuales se elaboraron. Los datos se interpretan bajo el enfoque semiodiscursivo de Charaudeau (2003, 2004, 2006, 2009, 2012) empleado en la indagación sobre prácticas discursivas de la comunicación masiva impresa, particularmente en las crónicas de prensa (Pineda y Molero, 2011); comentarios de usuarios de la prensa en línea (López Díaz, 2021); sujetos participantes en los editoriales de la prensa chilena (González, 2006), entre otras. Sin embargo, como el propio Charaudeau (2009) lo advierte, si bien propone un esquema para explicar el funcionamiento de la "máquina mediática", este puede aplicarse a otras "máquinas comunicacionales" como en el caso que nos ocupa.

El desarrollo de este artículo se presenta de la siguiente forma: en la primera sección, se explica la comunidad discursiva, pues el trabajo de grado (TG), como cualquier otro género, es situado y responde a las convenciones de una cultura específica; en la segunda, se detalla la metodología empleada; seguidamente, se muestran los hallazgos organizados mediante la caracterización de las normas psicosociales y discursivas del contrato comunicacional del TG; y, finalmente, se ofrecen las conclusiones del estudio.

MARCO TEÓRICO

ENFOQUE SEMIODISCURSIVO

El análisis discursivo desde el enfoque semiodiscursivo se formaliza en consideración del anclaje social, el cual parte de la hipótesis de que "todo ámbito de práctica social tiende a regular sus intercambios y, como consecuencia de ello, a instaurar regularidades discursivas" (Charaudeau, 2012, p. 29). Por ello, es viable "identificar cuáles son las condiciones que hacen posibles determinados comportamientos lingüísticos y qué comportamientos lingüísticos son posibles a partir de determinadas condiciones psicosociales" (González, 2006). Los procesos de producción e interpretación lingüística se vinculan con los efectos de sentido previstos por el emisor, los percibidos por el receptor y los posibles que ocurren en el producto terminado (Charaudeau, 2009).

Bajo esta perspectiva, se inserta la noción de contrato comunicativo (Charaudeau, 2003, 2006) que delinea las normas psicosociales y discursivas garantes, en parte, de la producción y comprensión en los actos lingüísticos. Estas normas de tanto repetirse se vuelven elementos inmanentes de los intercambios entre los interlocutores (rutinización de maneras del decir), pues se fundamentan en acuerdos de coconstrucción reconocidos y manejados por estos (finalidad psicosocial de influencia, identidad de los sujetos y tematización, naturaleza del dispositivo), de modo que requieren una competencia psicosocio-lingüística. En tal sentido, la propuesta plantea el análisis de los géneros con la combinación de distintos niveles de restricciones (situación comunicativa, construcción discursiva, construcción lingüística), cuya relación de incidencia es variable.

Las normas psicosociales aportan datos sobre estabilidades situacionales en las prácticas sociales y que con el paso del tiempo son indispensables para estructurarlas e identificarlas en sus comunidades de uso. Se agrupan en cuatro categorías: finalidad (responde a la meta u objetivo que puntualiza la intención del sujeto comunicante frente a un sujeto interpretante); identidad (naturaleza psicológica y social de los participantes en el proceso de producción y recepción del acto comunicativo, sus rasgos personales, estatus y poder); macrotema o condición temática (asunto de interés tratado en la situación de comunicación, cuya observancia permite concretar criterios de organización y actualidad de los contenidos); y circunstancias (entorno, lugar físico y canal de transmisión) (Charaudeau, 2003, 2006; Pineda y Molero, 2011).

Por su parte, las normas discursivas aluden a las pautas dependientes de la especificidad del intercambio. Responden a la pregunta: ¿cómo decirlo? Son comportamientos potenciales configurados a partir de la estructuración de las normas psicosociales. Por lo tanto, una vez insertos en un acto de lenguaje, tanto emisor como destinatario, anticipan ciertos comportamientos lingüístico-discursivos exhibidos durante el intercambio. Estas normas se distribuyen en tres espacios: de locución (derecho o posibilidad de comunicar algo, quien lo hace debe justificar ¿por qué toma la palabra? y ¿en nombre de qué?); de relación (vínculos entre los interlocutores, conexiones simétricas o asimétricas) y de tematización (forma como el emisor trata, organiza y distribuye la información) (Charaudeau, 2003, 2006; Burdach Rudloff y Pons Galea, 2003; Pineda y Molero, 2011).

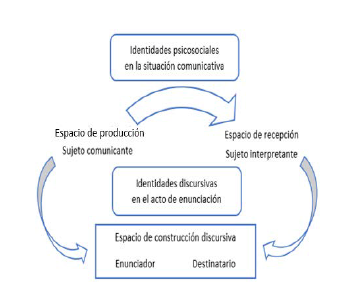

Dentro de este contrato comunicativo, tal como lo explica Charaudeau (2009), los actores sociales en la situación comunicativa cumplen con papeles de producción y recepción regulados por normas psicosociales; asimismo, a través del acto de enunciación, en el producto terminado se configuran el enunciador y el destinatario. La Figura 1 muestra la participación de estos sujetos en el acto del lenguaje.

COMUNIDADES DISCURSIVAS

Una de las tradiciones del análisis de géneros es el inglés con propósitos específicos (English for Specific Purpose [ESP]), cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes de pregrado no nativos del inglés a apropiarse de las competencias lingüísticas y destrezas disciplinares que les faciliten el aprendizaje de las diferentes disciplinas; y a los de posgrado a conocer las convenciones retóricas del inglés académico, a fin de apoyarlos en la elaboración y difusión de sus investigaciones. Este campo de estudio ha forjado aportes prolíficos a la exploración de variados géneros académicos no solo en el idioma inglés, sino también en español.

En el contexto del ESP, Swales (1990) define la comunidad discursiva como "un grupo de personas que se vinculan en función de objetivos" (p. 24), los cuales son determinantes para el desarrollo del discurso transmitido por entrenamiento y aseguran su supervivencia en el tiempo. Como características de estas asociaciones académicas propone las siguientes: poseen un conjunto de propósitos públicos ampliamente consensuados, que pueden estar escritos en documentos o ser más tácitos; están conformadas por miembros con conocimientos en la materia tratada y experiencia discursiva; emplean sus mecanismos de participación, principalmente, para dar información y generar respuestas; manipulan y, por tanto, ostentan uno o más géneros discursivos en la concreción de sus propósitos; además, comparten un léxico específico que les proporciona cohesión y unidad.

Con base en estos planteamientos, las áreas disciplinares son comunidades discursivas con prácticas letradas constituidas por relaciones léxicas, textuales y discursivas a partir de las cuales construyen, evalúan y difunden el conocimiento (Harvey y Muñoz, 2006; Tapia y Burdiles, 2012). Tales espacios sociales se distinguen por procesos de indagación temática específica, trascendencia de ciertos géneros, rituales de legitimación de los productores textuales, instancias institucionales de evaluación, así como condición de acceso, procesamiento, evaluación y referencia a los materiales o fuentes de consulta (Narvaja de Arnoux, 2006). La producción del conocimiento se aborda en las prácticas situadas e instituidas mediante normas -más o menos tácitas- que varían de acuerdo con culturas institucionales, disciplinas y épocas (Padilla, 2012).

Las universidades y sus distintos programas de maestría y/o doctorados fundan un escenario idóneo para el establecimiento de comunidades discursivas, por ser allí donde se crean continuamente oportunidades y experiencias de aprendizaje vinculadas con saber contenidos especializados (teóricos, empíricos, valores de la ciencia); saber construirlos en función de regularidades y restricciones retóricas, discursivas, gramaticales y léxicas; querer alcanzar propósitos públicos o privados en correspondencia con las identidades de los participantes en los actos comunicativos y la relación que los emisores deseen instaurar con sus destinatarios; poder asumir posiciones de consenso o disenso entre las voces que circulan en el texto; y formar alianzas o lidiar con tensiones dentro de estas organizaciones debido a la diversidad de teorías, perspectivas y metodologías adoptadas en las investigaciones teóricas o empíricas.

METODOLOGÍA

El estudio se ubica en el paradigma interpretativo (Martínez Miguelez, 2008), pues se profundiza en la comprensión de normas psicosociales y discursivas involucradas en la producción y recepción de TG en la comunidad lingüística. La interpretación se enmarca en el enfoque semiodiscur-sivo que examina los géneros discursivos desde la noción de anclaje social (Charaudeau, 2003, 2004, 2006).

En cuanto a las normas psicosociales, la recolección de datos sobre finalidad e identidad de los sujetos del acto comunicativo se efectuó mediante la revisión de normativas de las Maestrías en Lingüística de la UPEL y LUZ; además, se aplicaron cuestionarios enviados por correo electrónico a tres (3) tesistas, cuatro (4) jurados y tres (3) tutores de doce (12) trabajos grado de Maestría en Lingüística (TGML) de la UPEL (Instituto Pedagógico de Maracay) y LUZ elaborados entre 2002 y 2013. Estos informantes se constituyeron en personas significativas para la investigación por su implicación, conocimiento, experiencia, estatus y capacidad informativa (Castañeda, De la Torre, Morán y Lara, 2005; Martínez Miguelez, 2008).

Para el análisis de estos datos se elaboraron matrices que permitieron recoger información acerca de: (a) Identidad de los actores sociales: filiación institución laboral en la cual se desarrolló el acto (si labora o no en esa institución), formación académica, filiación académica (egresado o no de esa institución), posición que ocupan (situación laboral, categoría académica o escala docente y tiempo de dedicación institucional). (b) Condición temática: área lingüística (según la clasificación propuesta por el Encuentro de Docentes e Investigadores de la Lingüística, en el año 2008); estructuración del TGML y relevancia: implicaciones y contribuciones del TGML a la sociedad o a la disciplina (Ruíz Bolívar, Arenas de Ruiz y Torres de Jiménez, 2005). (c) Circunstancias materiales: dispositivo de transmisión de la información, entorno y espacio físico.

En cuanto a la caracterización de las pautas discursivas, se realizó un análisis al texto de los doce (12) trabajos de grado de maestría seleccionados: 6 de UPEL (Instituto Pedagógico de Maracay) y 6 de LUZ. Para ello, también se emplearon matrices de análisis enfocadas en los siguientes aspectos: (a) Modo enunciativo definido en términos de la persona gramatical: 1a (elocutivo), 2a (alocutivo) y 3a (delocutivo). (b) Roles del yo designados en congruencia con los objetivos del acto de lenguaje. (c) Espacio de tematización concerniente a los modos de organización que dan cuenta de la competencia enunciatoria del tesista (Charaudeau, 2006; Sánchez, 1992, 1993).

ANÁLISIS

Los TG analizados son géneros académicos escritos producidos en el marco de la lingüística y presentados a una audiencia directa conformada por miembros expertos de la comunidad académica disciplinar, es decir, tutores y jurados a quienes compete la valoración y validación de saberes. De conformidad con el enfoque semiodiscursivo (Charaudeau, 2009), se asumen como una actividad verbal en la cual el tesista interactúa con otros usuarios de la lengua como tutor y jurados (principio de alteridad), a fin de influir en ellos y hacerles compartir (principio de influencia) un universo discursivo construido en el campo de la lingüística (principio de pertinencia).

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NORMAS PSICOSOCIALES DEL CONTRATO COMUNICACIONAL DEL TG

1.1.1. Identidad de los participantes: roles comunicativos y socioprofesionales

Dentro de las comunidades discursivas existen normas que definen la producción, difusión y valoración de los conocimientos de sus miembros. En el caso del TG, considerado como parte de la producción científica de las universidades (Piedra y Martínez, 2007), se unifican exigencias coherentes con los requerimientos epistemológicos de la propia disciplina; los cánones formales, estructurales y administrativos establecidos en reglamentos, manuales e instrumentos de evaluación provenientes de las casas de estudios a nivel general o dentro de los programas de maestría, centros y núcleos de investigación; la caracterización del género discursivo, así como los roles que cumplen y las relaciones edificadas entre los participantes.

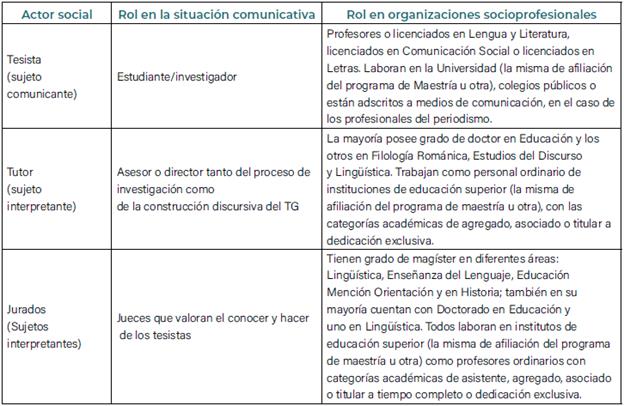

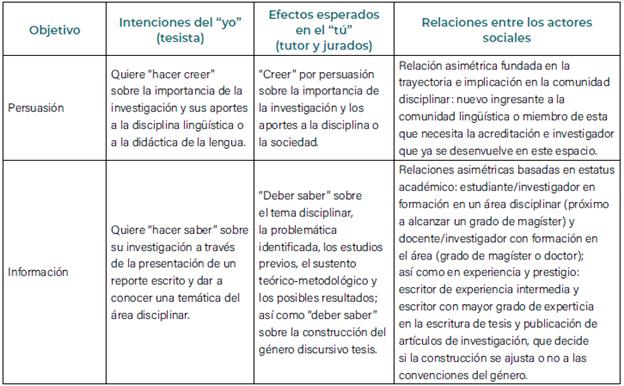

En la esfera de la actividad científica, situacional y discursiva, los participantes TGML se encuentran inmersos en una red de propósitos, relaciones dinámicas con el texto y roles que orientan sus prácticas. La Tabla 1 muestra a los actores sociales y sus roles tanto en el evento comunicativo como en las organizaciones socioprofesionales.

Como puede apreciarse, la formación de los tutores y jurados está respaldada por una variedad de disciplinas mediante las cuales se atienden las adherencias de los estudios lingüísticos con otras ciencias (Saussure, 1980). En tal sentido, de acuerdo con los actores sociales involucrados, se observan relaciones interdisciplinarias que favorecen la confluencia con la sociología, la antropología, la psicología social, el análisis del discurso, entre otras (Pinto, 2013). De ahí que el TG como discurso o género disciplinar (Bhatia, 1993; Hyland, 2000) refleja la interacción de los miembros de la comunidad lingüística y las prácticas comunes asociadas a esta.

Condición temática

Los temas se orientan hacia los estudios del análisis del discurso, fonética y fonología, psicolin-güística, neurolingüística y patologías del habla, sociolingüística y etnolingüística, lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua materna, gramática y lenguas indígenas. Estas áreas responden a la materia y naturaleza de la lingüística que abarca "todas las manifestaciones del lenguaje humano" (Saussure, 1980, p. 46), lo que diversifica su objeto de estudio hacia la interdisciplinariedad para dar lugar a otras corrientes o perspectivas (Barrera Linares y Fraca, 2004). La condición temática reclama la presencia en el texto de una terminología propia de la disciplina, incluso con campos léxicos específicos.

Los contenidos se supeditan y sitúan en líneas de investigación del programa de maestría, inscritas a su vez en núcleos y centros de investigación. En ocasiones, pueden formar parte de macro-proyectos que estén desarrollando los investigadores consolidados. El tratamiento de tales temas permite la construcción de una red de significados que visibiliza la importancia de las investigaciones en el espacio disciplinar, la institución de afiliación y la sociedad. Particularmente, en estos trabajos se da cuenta de la relevancia en la mejora de procesos educativos, la actualidad de los aportes, el alcance de llenar vacíos investigativos o generar insumos teóricos-metodológicos y el valor de originar otros estudios y contribuciones a la sociedad mediante la caracterización lingüística de comunidades específicas. De esta forma, se evidencia la aplicación de criterios de actualidad, socialidad y notabilidad.

La estructuración del TG se realiza según lineamientos disciplinares-temáticos, metodológicos e institucionales establecidos en las universidades. Se consideran las especificaciones dadas en el Manual UPEL (2006) y en el Reglamento de Presentación de Trabajos de la Universidad del Zulia (2014), los cuales plantean datos sobre la presentación de páginas preliminares, cuerpo del trabajo y referencias; no obstante, si bien los manuales ofrecen algunas recomendaciones "estas no deben ser tomadas en forma taxativa, pues solo tienen un fin orientador" (Manual UPEL, 2006, p. 33). En el caso de la UPEL (Instituto Pedagógico de Maracay), se siguen los lineamientos proporcionados en los cursos Tutoría I y Tutoría II, así como por el Instrumento para la evaluación de proyectos de trabajo de grado de la Maestría en Lingüística (Díaz, Arnáez, Acevedo y Vargas, 2006).

Finalidad

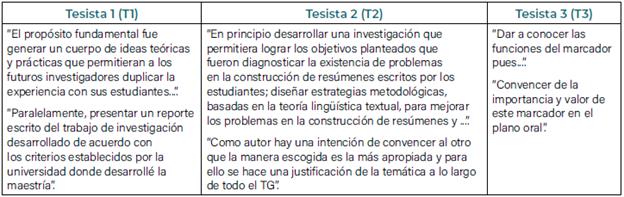

Indica la meta u objetivo que convoca la intención de los sujetos comunicantes (tesistas) en virtud de los sujetos interpretantes (tutores y jurados). En la Tabla 2 se presentan las intenciones de los tesistas identificadas en las encuestas.

Se evidencia, a través de las expresiones "el propósito fundamental" y "en principio", que los tesistas se plantean el logro de los objetivos de estudio y la correspondencia de la investigación con la disciplina, pues para que el TGML sea aprobado es imperioso demostrar dominio de los fundamentos teóricos de la lingüística. Además, buscan "paralelamente, presentar un reporte escrito del trabajo de investigación desarrollado de acuerdo con los criterios establecidos por la universidad donde desarrollé la maestría" (T1). El adverbio "paralelamente" implica que ambos propósitos son significativos e ideados por el tesista de manera simultánea, ya que escribir un TG supone "exponerse" ante una comunidad académica que lo evalúa (Carlino, 2005). El otro propósito identificado es convencer a los otros de la trascendencia del tema (beneficios que se aportan con el TG) y lo acertado de la metodología adoptada.

De manera que los propósitos del tesista se organizan en concordancia con lo resuelto en los reglamentos de las universidades, las normativas que regulan el Sistema Educativo Venezolano y las disposiciones que la comunidad científica ha instaurado como criterios definitorios de un trabajo de investigación. De hecho, en su Art. 25, la Normativa General de los Estudios de Posgrado para las Universidades e Instituciones, debidamente autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades (2001), enuncia que "el trabajo de grado será un estudio que demuestre la capacidad crítica, analítica y constructiva en un contexto sistemático y el dominio teórico y metodológico de los diseños de investigación propios del área de conocimiento respectivo" (p. 7).

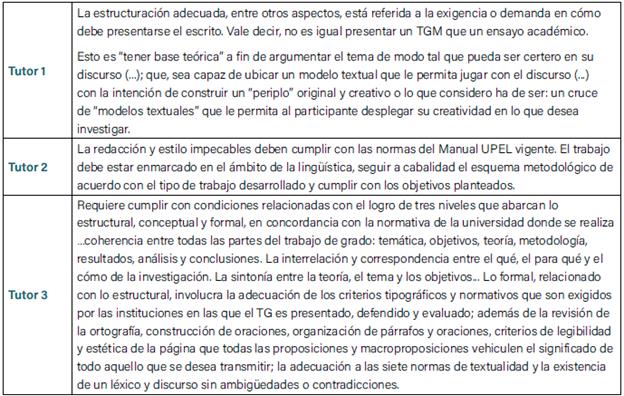

Por su parte, los tutores destacan el propósito de evaluar. Al respecto, en la Tabla 3 se develan las condiciones que estos sujetos interpretantes distinguen como necesarias para que el TG obtenga los estándares solicitados por las instituciones universitarias y la comunidad lingüística.

Tabla 3 Evaluación por parte de los tutores (condiciones de calidad)

Nota: Información suministrada por los tutores.

La calidad del TG está prescrita por la impecabilidad en la redacción y estilo, la coherencia en el contenido de las distintas secciones y el empleo apropiado de los criterios discursivos de la disciplina y el género. Para ello, los tutores supervisan "cómo es capaz el escritor de argumentar y exponer sobre el tema que debe dominar a carta cabal". La comunidad científica exige el uso de documentos confiables que permitan corroborar lo que pretende decir el escritor, esto es, "tener base teórica" a fin de argumentar el tema y ser certeros en su discurso. Asimismo, refieren la adecuación a las normas de textualidad y uso correcto del metalenguaje disciplinar. Resultan ilustradoras las expresiones "dominar a carta cabal" y "tener base teórica", utilizadas por uno de los informantes para enfatizar el dominio teórico que, a su juicio, debe demostrar el tesista a través de la argumentación y exposición en el texto. Reconocen como prioridad pensar en los receptores; en consecuencia, declaran que las comunidades disciplinares exigen documentos confiables, sin ambigüedades y en cumplimiento con las normas de textualidad.

Por otra parte, los tutores demandan que el TG exhiba la formación del tesista como investigador en el área de la lingüística. De este modo, pretenden asegurarse de que el tesista culmine su formación y "demuestre el dominio en el área de mención de la maestría y los métodos de investigación propios de la misma" (Manual UPEL, 2006).

Los jurados estiman fundamental para aceptar y aprobar un TG la estructuración global del texto y los aspectos teóricos, conceptuales y formales. En general, demandan que el tesista "comunique con precisión sus ideas" (JUR 1), "elabore un trabajo cohesivo y coherente" (JUR 2) y que cada sección del TG desempeñe el propósito comunicativo conveniente: "presentación explícita de los propósitos de cada parte de la tesis; breve presentación del tema en la introducción, comunicación del objetivo general de la tesis y la descripción de sus partes; así como claridad en el planteamiento del problema, justificación, preguntas de investigación y objetivos; explicación de la importancia de elaborar la tesis; exposición de los antecedentes teóricos relevantes y señalamiento de los enfoques y categorías que se adoptarán; exposición sobre cómo se van a alcanzar los objetivos en el marco metodológico, qué tipo de investigación se hará y con qué enfoque; análisis de los resultados con hallazgos, ilustraciones y explicaciones que señalen su relevancia; conclusiones con resumen de hallazgos, indicación de limitaciones y elaboración de proyección" (JUR 2).

Por ser una práctica institucionalizada y cotidiana dentro de la comunidad universitaria, los jurados esperan ubicar características específicas (Carlino, 2005) y reconocen condiciones de realización del intercambio. Los jurados hallan importante, igualmente, evidenciar "el reconocimiento creativo del autor" (JUR 2), por lo que llaman la atención en cuanto a que "la aproximación al tema sea novedosa, que los hallazgos sean relevantes" (JUR 3). Por último, entre los requerimientos de los jurados se encuentra identificar los aportes que genera el TG "a la ciencia y al país" (JUR 2), pues:

Un trabajo de grado de todo nivel, vale si aporta, lo demás es copia que no comprueba que se ha formado un investigador. Por ejemplo, cuando se revisa la bibliografía previa, se debe hacer en función precisamente de lo que se va a aportar, por un lado, se expone hasta dónde se ha llegado y por otro, se descubren los 'agujeros negros' de la ciencia y aquel específico, en el que se va a trabajar... (JUR 2).

En suma, consideran sustancial que un trabajo de investigación brinde apoyo tanto a la disciplina como a la sociedad y "evidencie en qué sentido esa producción resulta una contribución al conocimiento, de qué modo está inserta en las discusiones de un campo disciplinar y de qué manera trasciende lo ya hecho por otros miembros de esa comunidad científica" (Carlino, 2005, p. 13). Swales (2004) concibe la tesis como un aporte notable y original a la disciplina.

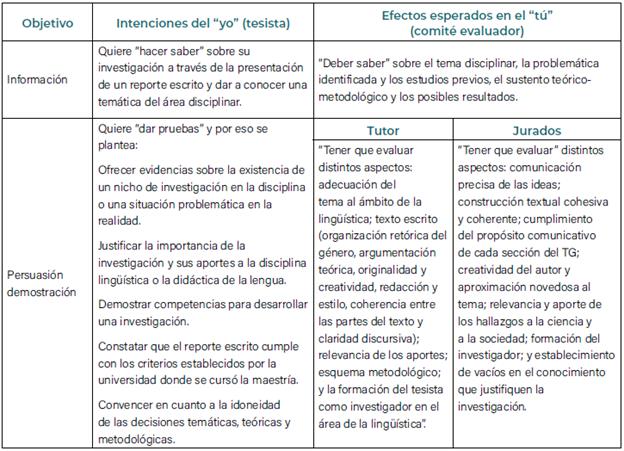

La Tabla 4 sintetiza las intenciones de los sujetos comunicantes al producir el TG y los efectos esperados en los sujetos interpretantes, al igual que el propósito evaluativo del tutor y los jurados.

Circunstancias materiales

Con respecto a las circunstancias materiales, el TGML es un género discursivo que circula en el ámbito científico de la dinámica universitaria (base social e institucional) donde se construyen, evalúan y comunican conocimientos derivados de la actividad investigativa (Moyano, 2000; Giammatteo, 2002; Parodi, Ibáñez y Venegas, 2006). Se desarrolla en torno a temas propios de la lingüística (base epistemológica), mediante el empleo de recursos lexicogramaticales, textuales y discursivos ajustados a las convenciones disciplinares (base lingüística). Desde el punto de vista semiótico, se elabora de manera escrita con el soporte de recursos para aminorar los efectos de separación entre el emisor y el receptor (Pineda y Molero, 2011) y brindar un umbral en la recepción, tales como: títulos, subtítulos, tablas y gráficos, notas al pie de página y, en algunos casos, anexos. En este sentido, se operativiza de forma multimodal (Parodi et al., 2006).

CARACTERIZACIÓN DE LAS NORMAS DISCURSIVAS DEL CONTRATO COMUNICACIONAL DE LOS TG

Las normas discursivas se refieren a las pautas dependientes de la especificidad del intercambio; son comportamientos posibles configurados a partir de la estructuración de los datos externos o normas psicosociales. Por ello, una vez insertos en la situación comunicativa, tanto tesistas como tutores y jurados necesitan distinguir y manejar estas pautas. Espacio de tematización

En los TG estudiados se plantea un tema o asunto: oralidad en el programa oficial y en los libros de texto de castellano y literatura de séptimo grado; consonantes líquidas posnucleares en el habla espontánea de la ciudad de Maracay; infografía periodística como tipología textual; representación social de la muerte en el obituario; rotacismo y lambdacismo; oraciones subordinadas en la comprensión y producción textual; marcadores discursivos en los textos escritos; relato wayuu; publicidad como estrategia lingüística para la enseñanza de la escritura; diccionario wayuunai-ki-español ilustrado (tematización); se expone un marco de cuestionamiento: planteamiento de un problema, antecedentes, justificación (prohlematización); se propone un abordaje: objetivos, fundamentación teórica y metodológica (proposición); se explica la propuesta de investigación (desarrollo de la proposición); y se ofrecen resultados, conclusiones y recomendaciones (consolidación de la proposición). Estos contenidos se organizan en una serie de movidas retóricas y pasos; y se enlazan gracias al empleo de marcadores aditivos, estructuradores de la información, conectores causativos, consecutivos, contraargumentativos, operadores de refuerzo argumentativo, marcadores de manifestación de certeza, reformuladores explicativos y recapitulativos (Bolívar, 2016, 2019).

Asimismo, se dispone y trata con modos de organización descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo e instruccional (Sánchez, 1992, 1993; Charaudeau, 2006). En el corpus analizado predomina la argumentación, pues se manifiesta en veinticuatro (24) de los cuarenta y dos (42) pasos retóricos del TGML (Bolívar, 2016). De hecho, la tesis es un "género discursivo que tiene como macropropósito persuadir acerca de un planteamiento teórico o ideológico" (Parodi et al., 2006, p. 92). Los tesistas aportan razones a favor de las opiniones o posturas asumidas (Serrano de Moreno y Villalobos, 2006; Araya, 2013) con el objeto de convencer a los receptores sobre la certeza de las decisiones temáticas, teóricas y metodológicas acogidas y mostrar su formación como investigadores de la lingüística. Para ello, se respaldan en argumentos procedentes de la experiencia personal o profesional, criterios de autoridad (brindados por autores-investigadores) y datos basados en hallazgos de estudios previos. Entre los ejemplos tenemos:

Evidencia de lo anterior se encuentra en dos estudios de competitividad realizados por IESA (2001), los cuales muestran que, según los representantes de la gran industria en los Estados Zulia y Carabobo, el principal problema de la fuerza laboral venezolana no es su falta de capacitación laboral sino el hecho de que una gran parte de esta no es "entrena-ble" al no contar con las destrezas básicas en lecto-escritura. (TGML LUZ 2)

La más palpable de las creencias que contienen este tipo de texto es aquella relacionada con la religión. La fe cristiana y la creencia en la vida eterna se observan claramente en muchos de los textos que conformaron la muestra. Esto se puede notar en las alusiones a Dios, la Virgen y otras figuras relacionadas con el catolicismo. (TGML UPEL 6)

En los otros dieciocho (18) pasos retóricos el contenido se sistematiza de forma descriptiva, expositiva, narrativa o instruccional (Bolívar, 2016). El modo descriptivo se nutre de organizadores temporales o espaciales para distribuir los elementos descritos como paquetes de información y de la tematización a fin de enriquecer la información (Sánchez Martínez, 2000). Adicionalmente, se precisan características relevantes de referencias teóricas de interés, voces de otros, estructuración del texto, aspectos metodológicos y resultados, como se muestra a continuación:

Van Dijk (1980) señala que la coherencia puede ser vista de dos maneras: global y local. El primer punto de vista toma en cuenta la macroestructura (contenido) y a la superestructura (esquema de organización). El segundo apunta hacia los elementos lingüísticos que constituye el discurso, o sea, que gira en torno a la forma de los enunciados y a las relaciones establecidas entre ellas para formar secuencias (TGML UPEL1).

En la primera parte de este trabajo se delimitarán las líneas macro de la investigación establecida en tres bloques temáticos, a saber: el planteamiento del problema, donde se desarrollan las ideas y cuestionamientos que nos llevan a profundizar en una caracterización de las infografías periodísticas. En este punto encontramos los objetivos de la investigación, tanto generales como específicos, así como la justificación (TGML UPEL 5).

Luego de efectuar una explicación temática sobre el contenido a tratar: las palabras sustantivos y adjetivos, los alumnos presentaron sus anuncios. Fueron organizados en pequeños grupos de tres personas, para que las discusiones no se dispersaran. Cada grupo trabajó con una publicidad específica, pero para ilustrar los resultados la investigadora trabajó con un ejemplo, entre la variedad analizada en clase. (TGML LUZ 5)

La exposición, que surge de la aplicación de procesos cognitivos básicos y superiores para definir objetos, determinar su funcionamiento, caracterizar sus elementos constitutivos, determinar causas y consecuencias, implicaciones y aplicaciones (Sánchez, 1993), se materializa especialmente en la definición de temas de interés, fundamentos teóricos, referencia de voces de otros. Entre los ejemplos se ubican los siguientes:

La sociolingüística se definía, para la década del sesenta como la disciplina encargada de estudiar las lenguas, tanto diacrónica como sincrónicamente, en su contexto social. Ya en los años noventa, la Real Academia Española en su Diccionario (DRAE) (1992) la define como la disciplina que se dedica al estudio de la relación entre la lengua y la sociedad. Esta relación ha interesado a muchos investigadores en diversas partes del mundo y en distintas épocas (TGML UPEL 4).

Según aclara Martínez (1994), es necesario establecer dos clases de análisis diferentes, pero complementarios: el textual y el discursivo, así como dos tipos de procedimientos también complementarios: la cohesión y la coherencia. La primera se refiere a la existencia de conexión explícita entre las diferentes partes del texto, mientras que la coherencia tiene que ver con aquellas características del texto que lo hacen actuar como una unidad de sentido (TGML LUZ 2).

La narración, entendida como sucesión de acontecimientos relatados desde una perspectiva externa a los hechos (Sánchez, 1993; Bassol y Torrent, 1997), permite (en combinación con la descripción) registrar antecedentes de estudio, informaciones históricas y hallazgos del TGML. Por ejemplo:

El primer lugar visitado en América por los españoles fue Las Antillas, las cuales están conformadas por Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Los conquistadores se establecieron primero en Santo Domingo en donde se formó un supradialecto, una coiné... (TGML LUZ 1).

Otros autores se han dedicado a estudiar el obituario desde la óptica del análisis crítico del discurso. Tal es el caso de Aguilar (2003), quien realizó una investigación sobre estos textos. Entre otros datos importantes, el autor aporta una referencia histórica del obituario. Su aparición inicia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como una forma de reseñar las defunciones en los periódicos. (TGML UPEL 6)

La instrucción, dirigida a orientar acciones o conductas futuras en los destinatarios (Sánchez, 1992,1993), se emplea en los TGML para suministrar recomendaciones emanadas de los hallazgos, generalmente acompañados por argumentos que justifican la necesidad de tal acción. Entre los ejemplos hallamos:

La autora de esta investigación recomienda que tanto la estructura externa como la estructura interna de la secuencia narrativa deberían ser abordadas desde la primaria, pues la primera le otorga un esquema de organización a la historia y la segunda, garantiza el desarrollo de la intriga a través de una narración llena de descripciones de los personajes, de las acciones, de las situaciones y del ambiente. (TGML UPEL1)

En segundo lugar, para el tratamiento metodológico se puede alternar el uso de los cuatro textos analizados, ya que todos hacen uso de lo inductivo y lo deductivo para la enseñanza de la oralidad (TGML UPEL 3).

En general, estos modos conforman la organización discursiva de las distintas secciones del TGML. Sin embargo, prevalece el argumentativo dado que, en primer lugar, la argumentación es una condición inseparable del lenguaje (García Negroni y Tordesillas, 2001); y, en segundo lugar, el TG es un discurso académico en el cual se incluyen evidencias variadas para sustentar puntos de vista, comprender o refrendar los razonamientos de otros y convencer a los interlocutores de los planteamientos propios en el marco de la disciplina, pues "lo que cuenta como argumento persuasivo y tono apropiado es cuidadosamente construido para una audiencia específica" (Hyland, 2000, p. 3). En efecto, el TG supone una argumentación demostrativa para articular marco teórico, interrogantes o hipótesis, datos y conclusiones; una argumentación persuasiva a fin de comunicar apropiadamente los resultados; y una argumentación dialéctica caracterizada por el diálogo y la confrontación con otros puntos de vista (Padilla y Carlino, 2010).

Espacio de locución

El modo enunciativo predominante en el TGML es el delocutivo, aspecto relacionado con el lenguaje formal, objetivo e impersonal que caracteriza a la producción científica. Se explota la tercera persona de singular con lo cual se "degrada o ensombrece la prominencia del participante que analiza, muestra, presenta, concluye, idea, revela a favor de la información o conocimiento que se desea transmitir" (Díaz Blanca y Romero, 2011).

De hecho, desde las instituciones universitarias se promueve la redacción caracterizada por el empleo de la tercera persona que se apoya en las construcciones impersonales o pasivas; no obstante, se hacen excepciones cuando se trata de textos bajo "enfoques cualitativos, interpretativos, u otros que estén fundamentados en procesos reflexivos del autor [pues], pueden redactarse total o parcialmente en primera persona, según se estile en la literatura y convenga para la mejor presentación y claridad de la exposición" (Manual UPEL, 2006, p. 45). Asimismo, se fomenta el uso de la primera persona del plural, cuando se justifica como manifestación de humildad, "aun tratándose de obras individuales, puesto que casi nunca empleamos ideas completamente propias, sino que construimos sobre la labor de quienes nos precedieron. El 'nosotros' sería, así expresión del colectivo intersubjetivo que hace avanzar a la ciencia" (Manual de Tesis Doctorales, Trabajos de Grado y Trabajos Especiales, UCV, 2004).

A pesar de la prominencia del modo delocutivo, se encontró el elocutivo en diez (10) de los cuarenta y dos (42) pasos retóricos del TGML, representado mediante el manejo de la primera persona del plural (Bolívar, 2016). Los tesistas apelaron a la elocución al momento de tomar posiciones críticas ante otros planteamientos, justificar decisiones metodológicas, involucrar al destinatario en la problemática tratada y referir voces ajenas que avalan posturas personales o el diálogo con otros puntos de vista y discursos. Por ejemplo:

La novedad del estudio que presentamos radica en el estudio de dos versiones en lengua wayuu... (TGML LUZ 4).

Esto nos permitirá demostrar la existencia de mecanismos propios de elaboración de cada versión y la intervención de Miguel Ángel Jusayú como autor individual del relato (TGML LUZ 4).

Igualmente podemos citar como antecedente de este trabajo, la investigación de García (2002) bajo el título... (TGML UPEL 5).

En suma, podríamos denominar a este grupo como textos informativos, ya que la finalidad de la mayoría de ellos. (TGML UPEL 6)

Por otra parte, según los objetivos de información y persuasión/demostración, los sujetos comunicantes (tesistas) contraen dos roles discursivos: informativo y demostrativo. El rol informativo, propio de los textos académicos (Figueras y Santiago, 2009), se destaca mediante el suministro de datos, instrucciones y descripciones que establecen la temática e indican su relación disciplinar, referencias históricas, definición de teorías, reseña de antecedentes del problema investigado, objetivos planteados, caracterización del corpus, cita de artículos de las leyes, resultados, entre otros. Como ejemplos tenemos:

Los marcadores del discurso forman parte de la lengua y desde hace unas décadas han recibido especial atención desde un enfoque pragmático en el que se ha considerado la participación de estas unidades enfatizadoras e inferenciales en el discurso como. (TGML LUZ 3).

Esta investigación pretende dar a conocer el comportamiento general de las consonantes líquidas implosivas (...). Para tal cometido, se estructuraron unos objetivos que correlacionan las variables lingüísticas con las sociales (TGML UPEL 4).

En el idioma español podemos encontrar una gran diversidad de fenómenos lingüísticos y diversas ramas que se encargan del estudio de cada uno de ellos, la fonetología, término introducido por Chela-Flores en el cual se unifica la fonética y la fonología... (TGML LUZ 1).

La realización canónica de /-l/ posnuclear en Maracay se presenta con características de regla categórica. Esta situación trae consigo que las demás variantes alcancen poco relieve -menos del 1 %-. (TGML UPEL 4)

Igualmente, el tesista asume el rol persuasivo/demostrativo para convencer a su audiencia directa (tutor y jurados) de la existencia de un problema susceptible de ser investigado, formación a nivel de investigador, manejo de fundamentos teóricos y metodológicos, conocimiento de la disciplina y tema, así como competencias para reportar por escrito la investigación. Efectivamente, los hallazgos en estudios de géneros académicos revelan que:

Los textos solicitados en la formación universitaria están orientados a demostrar el saber y el hacer, es decir, los estudiantes requieren escribir para acreditar el dominio de contenidos, así como demostrar capacidades para hacer aquellas actividades que les serán exigidas en el ámbito profesional - laboral. (Tapia y Burdiles, 2012, p. 171)

El rol persuasivo se entiende como un procedimiento o una estrategia discursiva (Basanta Zamudio, 2009) que induce al receptor a hacer parte de las ideas expuestas por el tesista. Así, el TGML y la tesis doctoral de lingüística, si bien difieren en cuanto al nivel de profundidad con que debe abordarse la disciplina y los fines esperados en cada nivel de estudios (Valarino, Yaber, Cemborain, 2011), coinciden en la necesidad de persuadir a los lectores (Gallardo, 2012) para que compartan los planteamientos y aprueben la incorporación del nuevo conocimiento al campo lingüístico. Para ilustrar el rol persuasivo en el TGML se muestran los siguientes casos:

La presencia de este trastorno en un niño, niña o adolescente implica una planificación exhaustiva por parte del docente, pues su atención no es la misma que la de un joven que no presenta ningún trastorno, por ende, las estrategias y los recursos a utilizar deben ser seleccionados rigurosamente. Es por esta razón que existen varias leyes que apoyan la atención a las personas con necesidades educativas especiales... (TGML UPEL1).

La presente investigación es un estudio descriptivo. Bisquerra (1989) define los estudios descriptivos como (…) Este estudio es descriptivo cuantitativo por cuanto se caracteriza por... (TGML UPEL 4).

Espacio de relación

Se establecen vínculos que transitan de la asimetría a la simetría. En principio, tesistas, tutores y jurados mantienen incompatibilidades en términos de grados académicos (aspirantes a magíster o doctores), posiciones de poder dentro de la organización administrativa (no autoridad/autoridad institucional), membresía y trayectoria en la comunidad lingüística (investigadores consolidados, autores de artículos científicos, ponentes, etc./nuevos ingresantes), prestigio académico y notabilidad disciplinar (sin autoría/con autoría). En la Taba 5 se describen estas relaciones en función de la finalidad del TG y las intenciones de los participantes en el proceso de enunciación.

Durante el proceso de investigación y construcción discursiva, el tesista activa la aplicación de procesos cognitivos, metacognitivos y discursivos que lo encauzan a formarse no solo a nivel disciplinar, sino también en lo personal y profesional. En la mediación tutorial, este debe apropiarse de ideas inherentes a un determinado campo del saber, actitudes positivas hacia el aprendizaje y la investigación, y estrategias metacognitivas para resolver problemas de investigación (González, 2007).

En tal sentido, una vez que culmina su investigación, alcanza conocimientos y habilidades del quehacer investigativo de su área disciplinar y en una temática específica. Al lograr convencer a los interlocutores (jurados y tutor) de su formación lingüística puede entablar con ellos un trato simétrico, lo que conducirá a realizar investigaciones en conjunto, crear alianzas académicas y fundar afinidades profesionales y/o personales. El dominio de la disciplina lingüística supone la aplicación de sus principios epistemológicos, formas de razonamiento y convenciones discursivas, tal como lo señala Carlino (2006):

En realidad, la tesis tiene una doble audiencia: una que está en posición asimétrica respecto del que presenta la tesis (el director y el comité evaluador), pero, por otro lado, al hacer la tesis, el tesista se convierte en experto en su microtema y entonces comienza de alguna manera a ser par de ellos. (p. 14)

CONCLUSIÓN

El objetivo de este estudio fue describir las normas psicosociales y discursivas que determinan, en parte, el proceso de producción y recepción del trabajo de grado de maestría en el contexto de la comunidad lingüística, con base en el enfoque semiodiscursivo de Charaudeau (2003, 2004, 2006, 2009, 2012).

Bajo esta perspectiva, el TG surge, se desarrolla y adquiere sentido en una situación de comunicación. El intercambio se efectúa en el ámbito científico de la dinámica universitaria, a través de un documento escrito construido según normas institucionales. Desde la instancia de producción, el tesista informa a tutores y jurados sobre su investigación (legitimado en su condición de aspirante a grado que ha cumplido una serie de requisitos previos) y demuestra (según una cierta posición de especialista en el tema e investigador) la existencia de un nicho de investigación y la importancia de abordarlo, las competencias para desarrollar el estudio, el cumplimiento de criterios para la construcción del texto y la idoneidad de sus decisiones temáticas, teóricas y metodológicas. Desde la instancia de recepción, el tutor y los jurados tienen la intención de evaluar estos aspectos.

El tesista prevé una serie de efectos de sentido en su audiencia, como "deber saber" sobre el tema disciplinar y sus fundamentos teóricos, "tener que aceptar" sus demostraciones y "tener que evaluarlas)". Sin embargo, no espera que se valore la estructura retórica del TG de conformidad con la disciplina lingüística, asunto que sí es determinante para el comité evaluador que actúa como "filtro constructivo" y para la comunidad discursiva. Se requiere, por tanto, el establecimiento de acuerdos en esta dirección.

Con respecto a las normas discursivas, se observa que la finalidad de informar y demostrar provoca que el enunciador (tesista) contraiga dos roles discursivos: informativo y demostrativo y elija, fundamentalmente, el modo de organización argumentativo. Esta argumentación depende, a su vez, de las relaciones asimétricas entre tesista y comité evaluador, y la necesidad de lograr legitimidad, aceptación y adhesión favorable para que el TG sea aprobado. Igualmente, la identidad de los participantes define el modo enunciativo empleado, en este caso, se destaca en delocutivo. Las circunstancias materiales, es decir, el hecho de que el TG sea escrito influye en la manera en que se presenta la información. Por último, la condición temática incide en la función de su potencial de actualidad, socialidad y notabilidad que caracteriza la investigación presentada.

En tal sentido, y en el marco de la alfabetización académica, el contrato comunicativo, en términos de estas normas psicosociales y discursivas, debe ser reconocido, comprendido y aceptado por los actores comprometidos con el TG para que la experiencia sea exitosa.