Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista de la Facultad de Medicina

Print version ISSN 0120-0011

rev.fac.med. vol.59 no.3 Bogotá July/Sept. 2011

Investigación original

ESTUDIO DE CASO: DÉFICIT DE ATENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CLÍNICA Y EDUCATIVA

A case study regarding lack of attention from a clinical and educational perspective

Claudia Ximena González Moreno1

1Fonoaudióloga, Universidad Nacional de Colombia. Diplomada en Neuropsicología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - México. Magístra en Educación, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - Colombia.

Correspondencia: clauxigo@hotmail.com

Recibido: 30/03/11/ Aceptado publicación: 30/08/11/

Resumen

Antecedentes. El enfoque histórico-cultural ha evidenciado la utilidad en la implementación de programas preventivos y correctivos de problemas en el desarrollo y del aprendizaje, especialmente en lo que se refiere al déficit de atención, utilizando las funciones directivas del lenguaje.

Objetivo. Identificar el impacto del método de corrección del déficit de atención, en donde se usan las funciones directivas del lenguaje.

Material y métodos. Se presentan dos casos. Uno es considerado como experimental, que participa de un programa de corrección utilizando las funciones directivas del lenguaje; y el otro como control, que participa de tratamiento farmacológico. En los dos casos, se evalúa a los niños a nivel neuropsicológico antes y después de la implementación del programa interventivo. El caso control recibe tratamiento farmacológico.

Resultados. La evaluación inicial evidenció fallas en el factor de regulación y control, así como en la consolidación de las imágenes internas de los objetos en los dos casos. La evaluación final mostró cambios positivos en programación y control, así como en la utilización del lenguaje verbal externo en el caso experimental. El caso control no evidenció cambios respecto a la evaluación inicial.

Conclusión. Los resultados muestran que el programa en el que se usan las funciones directivas del lenguaje puede tener efectos importantes no sólo en la esfera cognoscitiva, sino sobre todas las esferas de la psique infantil: la esfera emocional-afectiva, de motivos e intereses, comportamental y de personalidad; esto se evidencia porque el niño experimental logró avances importantes en todas las actividades que requieren de la regulación y control de la actividad. Además, el niño empezó a utilizar su propio lenguaje para organizar, dirigir y regular sus actividades a nivel escolar.Palabras clave: trastorno por déficit de atención, desarrollo del lenguaje, preescolar, evaluación (DeCS).

Summary

Background. A historical-cultural approach has shown the usefulness of implementing preventative and corrective programmes regarding development and learning problems, especially regarding lack of attention, using directive functions of language.

Objective. Identifying the impact of a method involving directive functions of language for correcting lack of attention.

Materials and methods. Two cases are presented. One was considered experimental involving a correction programme using directive functions of language and the other was a control involving pharmacological treatment. The children were neuro-psychologically evaluated in both cases before and after the intervention programme being implemented. The control child received pharmacological treatment.

Results. Initial evaluation revealed regulation and control flaws and consolidation of internal images of objects in both cases. Final evaluation revealed positive changes in programming and control, as well as in using external verbal language in the experimental case. No changes were noted in the control case regarding initial evaluation.

Conclusion. The results showed that a programme involving directive functions of language could have important effects regarding the cognitive sphere and all spheres of an infant's psyche. This was seen regarding the emotional-affective sphere involving behavioural and personality, motives and interests, as the experimental child achieved important advances in all activities requiring regulation and control of such activity. The child also began to use his own language to organise, direct and regulate his academic activities.

Key word: attention deficit disorder with hyperactivity, lenguage deve lopment, child, preschool, evaluation (MeSH).

Introducción

El síndrome de déficit de atención se presenta con frecuencia en la edad preescolar (1-4). De acuerdo a investigaciones realizadas, el déficit de atención está asociado a bajo rendimiento escolar, así como a dificultades en el comportamiento debido a problemas en organización, verificación y control de la actividad en general (3-8).

El déficit de atención no constituye una alteración aislada, sino que resulta como consecuencia de un efecto sistémico que se produce por un insuficiente desarrollo de la actividad rectora, es decir, la actividad que posibilita el desarrollo psicológico en el niño en una edad dada; en la cual el lenguaje propio de los niños no cumple con su papel de regulación y control (9-12).

En estos niños aún no se ha concluido la etapa de la formación de la actividad material externa, lo que se desarrolla con el lenguaje verbal externo del adulto en un primer momento, dificultando el paso a las etapas posteriores y a la internalización de la actividad con apoyo del lenguaje verbal del propio niño (8,13). Así, el déficit de atención se constituye en una consecuencia de fallas en la función reguladora del lenguaje. Por ello, para abordar el problema del déficit atencional, en este artículo, se plantea la implementación de un programa en el que se usan las funciones directivas del lenguaje.

En estudios epidemiológicos del déficit de atención se ha encontrado que es uno de los problemas infantiles frecuentes, el cual trae como desencadenantes problemas en el aprendizaje. En Colombia existe una prevalencia hasta de 16,1% de la población de niños (14).

En la actualidad se ha incrementado el interés por la atención prioritaria a la primera infancia. Esto debido a que se reconoce que esta es una etapa crucial en el desarrollo, lo que se ha reflejado en disposiciones legales que promueven el mejoramiento permanente de las condiciones de desarrollo y aprendizaje (15).

Esto justifica la importancia de implementar estrategias que permitan corregir dificultades tempranamente para evitar un problema mayor. La edad preescolar se constituye en una de las etapas más importantes en la vida del ser humano, porque es allí donde se desarrollan las formaciones psicológicas que posibilitan formaciones psicológicas nuevas. Si este proceso no se da adecuadamente, entonces se presentan problemas en el desarrollo infantil y en el aprendizaje, lo cual converge en la aparición de dificultades en las diferentes esferas del desarrollo: emocional-afectiva, comunicativa, comportamental, personalidad y académica (4,16-18).

En la edad preescolar encontramos como formaciones psicológicas importantes la actividad voluntaria, la actividad reflexiva, la actividad comunicativa, las imágenes internas, la imaginación, la percepción global y analítica, la organización secuencial de movimientos (10-12). Estas se desarrollan a través de la participación conjunta en actividades de juego de roles, la actividad de dibujo, la actividad de lectura de cuentos, entre otras, las cuales garantizan la aparición de los aspectos psicológicos nuevos en la vida del niño.

Un problema frecuente en lo educativo y clínico tiene que ver con que se empieza a intervenir al niño cuando el problema se presenta, porque no se realizan acciones que eviten la aparición de estas dificultades, que por lo general desencadenan frustración, fracaso escolar, repitencia escolar y por consiguiente, autoestima negativa, esta afirmación coincide con planteamientos realizados por Quintanar y Solovieva (9).

Por ello, se constituye en una responsabilidad y compromiso clínico y educativo velar porque los niños entre los 0 y 7 años, desarrollen lo que tienen que desarrollar a través de las actividades que caracterizan cada etapa del desarrollo. Es así como se contribuye de manera importante en la promoción de habilidades y prevención de dificultades.

Se ha identificado que el enfoque histórico-cultural en neuropsicología y psicología contribuye a la prevención y a la corrección de dificultades del aprendizaje (19-21). Especialmente la neuropsicología ha desarrollado líneas de investigación que favorecen la labor educativa dirigida a niños que presentan déficit de atención (9,22).

El objetivo del presente artículo es presentar un programa específico de corrección neuropsi-cológica que se ha elaborado para niños que presentan trastorno de déficit de atención. El programa se caracteriza por la inclusión de las características específicas de los niños en edad preescolar, dadas, en las formaciones psicológicas propias de la edad y las actividades que facilitan la aparición, desarrollo, consolidación y estabilización de esas nuevas formaciones (11,12).

Referentes conceptuales

De acuerdo a Vigotsky (23-26), las funciones psicológicas superiores se forman y desarrollan durante la vida del individuo, tienen un origen histórico cultural, una estructura mediatizada y son conscientes, voluntarias y autorregulables por la forma de su funcionamiento (9,27). Entre ellas es importante considerar a la atención, la cual se va conformando durante el desarrollo del niño en estrecha relación con toda la esfera psicológica y cumple una función altamente específica en toda la actividad del hombre (9,11,26, 28).

En los trabajos de los seguidores de Vigotsky (13, 29-33) se plantea estudiar los procesos psicológicos a partir del lugar que estos ocupan en la actividad del hombre. Dicha actividad, además de poseer su propia estructura, tiene tres partes funcionales básicas: la base orientadora, la ejecución y el control y la verificación (9).

La atención, al igual que todas las funciones psicológicas, se forma y desarrolla dentro de la actividad. En los experimentos realizados por Galperin y Kabilnitskaya (32), se ha mostrado que la atención desempeña la función de control consciente durante todo el transcurso de la actividad (9). De acuerdo a estos autores, la atención siempre representa el control internalizado (34,35). La función específica de la atención es el control consciente de toda la actividad, el cual se desarrolla a partir de la regulación externa con la participación del lenguaje (9,32,33). En el niño pequeño predomina la atención involuntaria, de tal forma que los estímulos fuertes y novedosos del mundo externo, dirigen su actividad. Gradualmente, a la par con otros procesos psicológicos, se forma la atención voluntaria, pasando por las etapas de control de las acciones materiales, ini-cialmente a través del lenguaje del adulto, y posteriormente con el lenguaje externo propio del niño (9,25,33, 35,36).

Finalmente, todo el proceso adquiere un carácter reducido, automatizado, alcanzando la etapa del control interno a través del lenguaje interior (9). En este proceso, el lenguaje juega un papel esencial, ya que a través de su papel regulador permite el desarrollo de la atención voluntaria, por lo que ésta comienza a cumplir con su papel de control consciente interno. Así, toda la actividad del niño se hace voluntaria, es decir, se dirige hacia un objetivo consciente (9,12,19).

Para que este proceso se lleve a cabo, la atención involuntaria debe alcanzar un alto nivel de desarrollo. Esto se logra durante la actividad de juego, la cual introduce diferentes reglas en la vida del niño (3,16,22,27). Sin un desarrollo adecuado tanto de la actividad lúdica, como del papel regulador del lenguaje externo, es difícil esperar el nivel correspondiente de toda la esfera psíquica del niño, donde la atención no es la excepción (9).

En la edad preescolar, el juego garantiza el surgimiento y la ampliación de la zona de desarrollo próximo (23). La zona de desarrollo próximo determina las funciones que no han madurado, pero que se encuentran en proceso de maduración (26,36). La identificación de la zona de desarrollo próximo en los niños preescolares corresponde a la comprensión del intelecto como un fenómeno que se desarrolla en la sociedad através de la interacción y la realización conjunta de actividades (9,12).

Material y métodos

La investigación se planteó con un estudio clínico no controlado. Para la evaluación, en los dos casos: experimental y control, se utilizó el protocolo de "Evaluación neuropsicológica breve" instrumento derivado de las planteamientos de Luria (28) y Alkhutina (29); y el protocolo de "Evaluación neuropsicológica de la atención" presentados por Quintanar y Solovieva (9,10).

Estos instrumentos incluyen reactivos altamente sensibles para valorar el proceso de ejecución del niño, permitiendo identificar tanto la zona de desarrollo real del niño como la potencial, es decir, lo que el niño puede hacer en colaboración y bajo la orientación del adulto, que en un momento cercano se convertirá en algo que él mismo realizará de forma independiente. Esta evaluación se aplicó tanto al inicio como al finalizar la intervención.

Para el análisis de errores se utilizó la siguiente puntuación: si era imposible la ejecución, si se evidenciaban errores o utilizaba algún tipo de ayuda, o si lograba realizar la tarea de forma in dependiente. La evaluación neuropsicológica se realizó con el objetivo de identificar las causas que afectaban el comportamiento de déficit de atención. Aquí se identificaron también las necesidades e intereses del niño con el propósito de dirigir el programa de intervención, en el caso experimental.

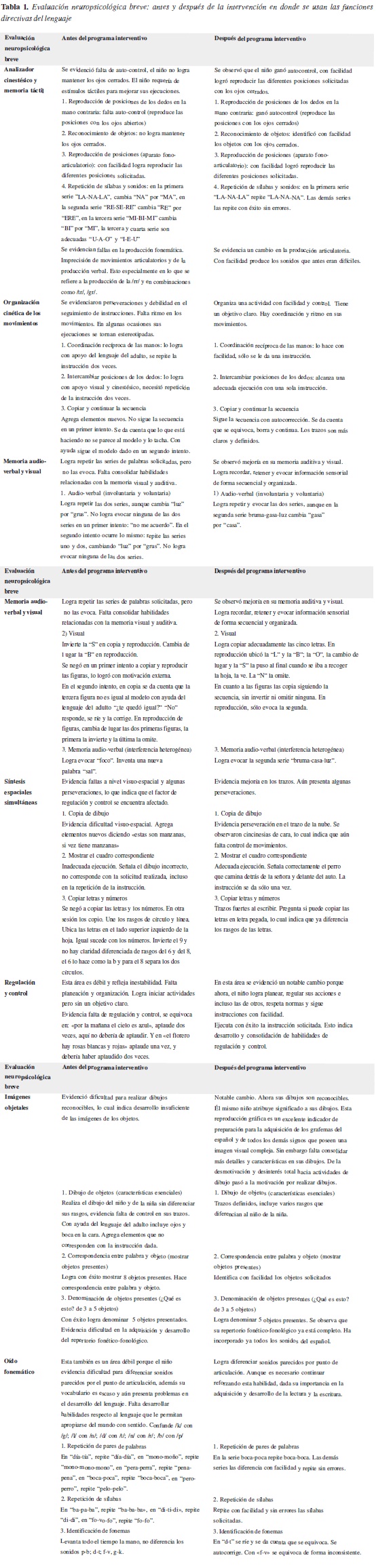

La evaluación inicial fue realizada por la investigadora en los dos casos: control y experimental. La reevaluación fue realizada por un evaluador diferente en ambos casos. El análisis de la información se realizó por un evaluador externo quien desconocía lo actuado en el trabajo de campo tanto en la evaluación, como en la intervención y en la reevaluación. En la evaluación se incluyeron las tareas que se resumen en la tabla 1.

Para la intervención se implementó el "Programa de corrección del Déficit Atencional" propuesto por Solovieva, Quintanar y Flóres (23) durante 12 meses; 3 sesiones a la semana. Este programa se fundamenta en el enfoque histórico-cultural de la psique (23-26), en la teoría de la actividad (13,32) y en las características de los niños en edad preescolar (30,31,34). El programa incluyó los siguientes métodos: actividad de juego de roles, el dibujo dirigido y la lectura de cuentos.

También se utilizó como instrumento el registro del rendimiento escolar, es decir, la posibilidad de seguimiento en relación con el desempeño escolar através de la observación pedagógica.

Criterios de inclusión

Tener entre 5 y 6 años; ser diagnosticado con déficit de atención de acuerdo a los criterios del DSM IV (37) por un neuropediatra, neuropsicólogo o psicólogo; no presentar antecedentes neurológicos o psiquiátricos; en el caso experimental, los padres deben haber rehusado el tratamiento farmacológico.

Consideraciones éticas

Este estudio se realizó dentro de las normas éticas que tienen su principio en la declaración de Helsinki, con la realización del consentimiento informado avalado por el comité ético del Instituto Colombiano de Neurociencias.

Análisis de casos

A continuación se presentan los dos casos analizados en este estudio. El caso experimental se trata del niño que fue intervenido a través del programa en el que se utilizaron las funciones directivas del lenguaje para la corrección del déficit de atención. El caso control se trata del niño que participó de manejo farmacológico. Inicialmente se presenta el caso experimental en donde se hace explícita la intervención clínica y su impacto a nivel educativo. Después se presenta el caso control.

Caso experimental. Se trata de un niño de cinco años, 10 meses. Vive con sus papás y una hermana menor. El niño cursaba kinder en un colegio bilingüe. Fue diagnosticado por neuropsicología de acuerdo a los criterios del DSM IV con déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Así mismo, se identificaron signos de baja autoestima.

Los papás en la entrevista reportaron distracción frecuente, se movía con frecuencia de un lado para otro, dificultad para respetar reglas y turnos. El colegio refirió bajo rendimiento escolar, desinterés, bajo nivel de motivación en la realización de tareas estructuradas especialmente en tareas de escritura, lectura y matemáticas, conductas agresivas, dificultad para aceptar la autoridad. Su nivel de atención era bajo, lo que generaba poca tolerancia y constancia en una actividad escolar. Se mostró inseguro y le costaba iniciar una conversación y participar en clase. Fallaba en el seguimiento de instrucciones, cometía errores en sus tareas, no participaba, todo el tiempo estaba jugando con lápices, colores o con sus manos, casi no tenía amigos, se levantaba de su silla a hacer muecas y a gritar, molesta a los niños de su clase; por ello, lo han sacado del aula. También reportaron que el niño se desconectaba de las actividades estructuradas, es como si estuviera en otro mundo, se desconcentraba con facilidad.

Una vez realizada la evaluación inicial se encontró: dificultad con la función reguladora del lenguaje manifestándose en tareas que requieren un control constante. Movimiento frecuente, dificultad para organizar materiales y acciones; fallas viso-espaciales y de oído fonemático. Inestabilidad en la formación de las imágenes de los objetos debido a una ausencia de actividad gráfica y a problemas en el desarrollo del lenguaje. El niño mostró dificultades para planear y organizar sus acciones y juegos.

Durante las actividades estructuradas, se observó impulsividad en la ejecución de acciones, no se tomaba el tiempo para planear lo que iba a hacer, no tenía un objetivo. Se le dificultaba mantener posturas determinadas. Se distraía con facilidad, lo que generaba poca constancia y tolerancia durante las actividades. La orientación era insuficiente, el niño requería frecuentemente del apoyo del adulto para regular sus acciones, por esta razón se constituía en un área débil porque aún no lograba realizar tareas de forma independiente. Lo anterior causa bajo desempeño escolar y debilidad en las relaciones comunicativas y por tanto en el concepto de sí mismo. En la tabla 1, se presenta el estado inicial y final.

En general se evidenció que el niño no logró encontrar ni corregir sus errores durante sus ejecuciones en la evaluación inicial; en la final utilizaba la autocorrección cuando se equivocaba. En la evaluación inicial era necesaria la presentación de motivación constante para que realizara las tareas que se presentaban. En la evaluación final, esto ya no era necesario. Esto muestra una mejoría en regulación y control. En la evaluación final ya no se observaron signos de baja autoestima.

En la tabla 2, se presenta la comparación del estado inicial y final a partir de la aplicación de la "Evaluación neuropsicológica de la atención". En la evaluación inicial, con apoyo del lenguaje verbal del adulto sus ejecuciones mejoran. En la evaluación final, se observan cambios importantes, en las tareas consideradas, porque el niño empezó a utilizar su propio lenguaje verbal externo para regular su actividad, empezó a considerar objetivos en la realización de actividades.

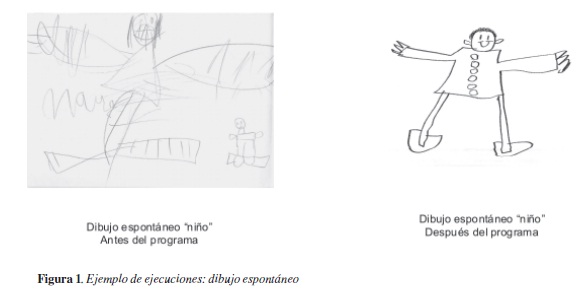

En la figura 1, se evidencia que para la tarea de "dibujo de un niño" antes del programa, el niño presenta fallas en regulación y control, así como en la consolidación de las imágenes internas de los objetos. Falta organización, así como la inclusión de características específicas. Los trazos son irreconocibles, se limita a trazar esbozos sin control. Las perseveraciones o repeticiones constantes de un mismo tipo de respuesta muestran ejecuciones que a veces parecen agresivas. Se observaron dificultades relacionadas con la proporción de los detalles del dibujo realizado. Después del programa, en la figura incluye rasgos distintivos, se evidencia proporción entre las partes del cuerpo.

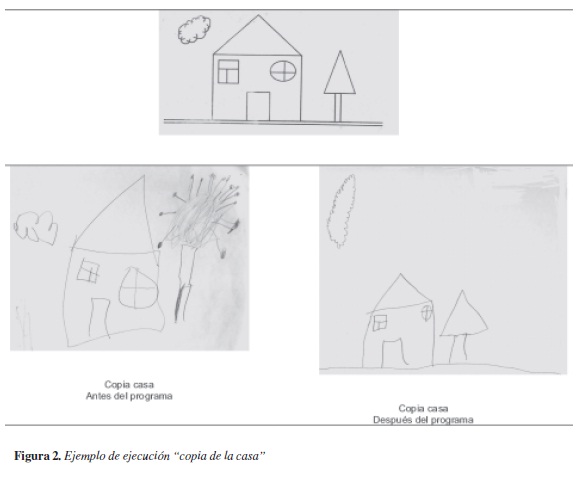

En la tarea "copiar la casa" durante la evaluación inicial, se observa que hay perseveraciones, incluye elementos extraños en el dibujo. A nivel espacial se presentan fallas en lo que se refiere a la copia de imágenes, inestabilidad en la formación de secuencias gráficas, omisiones, rotaciones, dificultades de angulación. En la evaluación final se observa una mejoría importante, ya no incluye elementos extraños, aunque hay perseveraciones en la nube (Figura 2).

Intervención clínica: caso experimental

Debido a la afectación sistémica de las funciones psicológicas, el propósito de intervención se orientó a involucrarlas dentro del programa interventivo para dirigirse al mecanismo de desarrollo y no a los síntomas, influyendo así en la mediatización del proceso, así como lo proponen Solovieva, Quintanar y Bonilla (2).

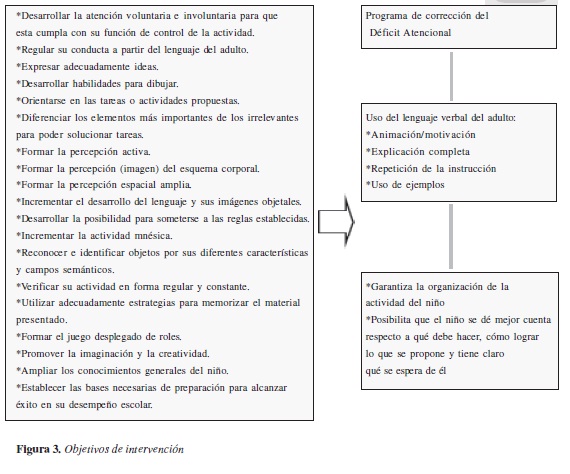

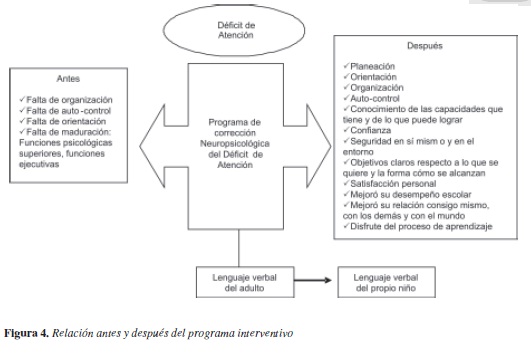

Durante la implementación del programa se crearon estrategias a partir de las necesidades del niño, teniendo en cuenta los objetivos que se presentan en la figura 3.

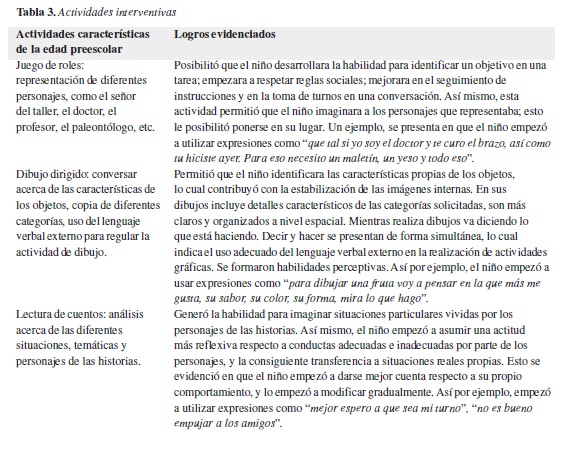

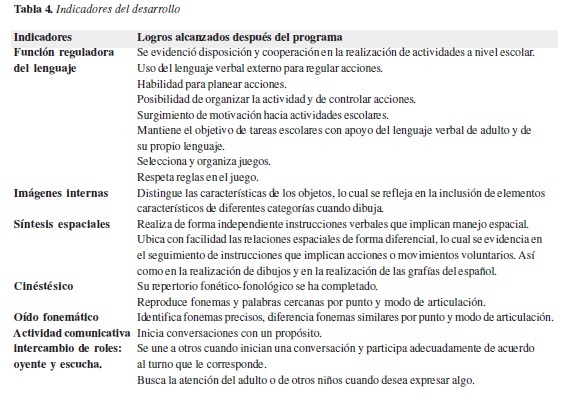

El programa interventivo utilizó como actividades fundamentales: el juego de roles, el dibujo dirigido y la lectura de cuentos, por constituirse en las actividades características de esta edad del desarrollo. En cada una de estas actividades, el lenguaje verbal del adulto fue fundamental para la organización de la actividad cognitiva del niño. La forma de trabajo incluyó la regulación del niño por parte del adulto, la cual garantizó el paso gradual a la autorregulación posterior por parte del propio niño. En las tablas 3 y 4 se presenta la síntesis de lo realizado y lo alcanzado a partir de estas actividades.

En síntesis, se puede afirmar que el programa alcanzó efectos positivos en el niño, evidenciándose en cambios al comparar el desempeño del niño antes y después de la implementación del programa como se observa en la figura 4. Después de la intervención, el niño empezó a orientar la actividad con un objetivo determinado, organizando y planeando procesos para su solución, lo cual es un indicador que conduce al éxito en la consecución de la misma. Entonces, las funciones directivas del lenguaje posibilitaron el desarrollo y estabilización de la función reguladora, evidenciándose tanto en las tareas que requieren control frecuente como en la esfera conductual. Esto indica que en esta etapa del desarrollo, es muy importante la participación activa y conjunta en actividades compartidas con el adulto, quien puede ayudar con la organización y orientación de la actividad.

Impacto de la intervención clínica a nivel educativo

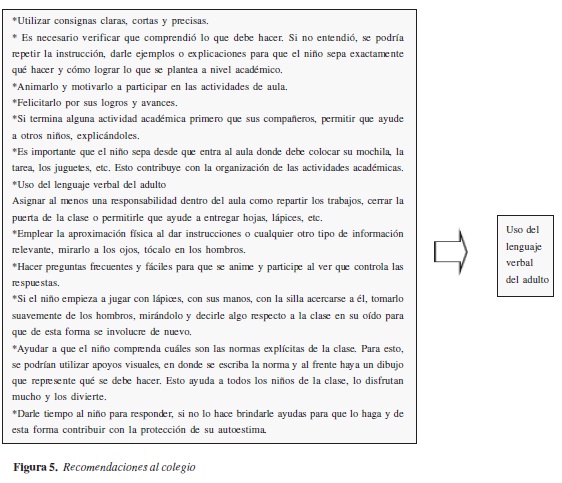

Para el caso experimental, se hizo asesoría a la institución educativa en la que se encuentra el niño. Allí se dieron las recomendaciones que se presentan en la figura 5.

De acuerdo al reporte pedagógico, se evidenciaron cambios comportamentales en el niño dentro del aula de clase, dado que, al finalizar el programa de intervención disminuyó su nivel de agresividad con sus compañeros; empezó a realizar participaciones activas dentro del aula de clase, haciendo aportes valiosos de acuerdo a las temáticas del currículo; empezó a organizar su actividad escolar. Las profesoras manifestaron que el niño utiliza su lenguaje verbal externo para regular sus actividades, es decir, hace y dice de forma simultánea, lo cual conduce a un desempeño satisfactorio de acuerdo a las tareas plateadas.

Así mismo, se reportó interés y motivación por aprender; incremento del vocabulario; el niño es capaz de proponer actividades y aportar ideas; desarrolló habilidades relacionadas con el juego de roles, respeta reglas y turnos, además inventa reglas en algunos juegos; ganó seguridad y confianza en sí mismo, así como independencia en la ejecución de acciones y seguridad en el momento de enfrentarse a situaciones nuevas; también se observó mayor control corporal, en lo que se refiere a la postura en la silla durante actividades escolares en el aula; mejoró en la comprensión de instrucciones y estructuras logico-gramaticales complejas.

En síntesis, se puede decir que el lenguaje utilizado como herramienta le permitió al niño adquirir consciencia de sí mismo y ejercitar el control voluntario de sus acciones. Ya no imita simplemente la conducta de lo demás, ya no reacciona simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tiene la posibilidad de afirmar o negar, de crear y construir, inventar y proponer lo cual indica que actúa con voluntad propia.

De acuerdo a los resultados, se puede afirmar que el programa utilizado le dio las bases necesarias al niño para alcanzar un desempeño escolar, comunicativo y social exitoso porque le permitió desarrollar los engramas neuropsico-lógicos indispensables en la formación de la base orientadora de la acción. Ahora sabe qué quiere y cómo conseguir sus objetivos.

Caso control

En niño tiene 5 años, 11 meses. Vive con sus papás y dos hermanos menores de 2 y 4 años. El niño se encuentra cursando kinder en un colegio bilingüe. Fue diagnosticado por neuropediatría de acuerdo a los criterios del DSM IV con déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Los papás reportaron distracción frecuente, dificultad para mantener el objetivo de las tareas, impulsividad, cambio frecuente de actividades, no terminaba lo que empezaba. El colegio reportó bajo rendimiento escolar. Le costaba mantener una conversación y participar en clase de forma organizada. Además presenta dificultades para adaptarse al programa escolar, le costaba trabajo concentrarse en actividades estructuradas. Muchas veces tenía conductas impulsivas, evidenciándose en fallas para respetar el turno cuando hablaba, irrumpía de forma abrupta a sus compañeros en la clase, no le gustaba hacer filas, empujaba a sus compañeros y quería estar siempre primero. Se mostraba agresivo con los niños de su clase.

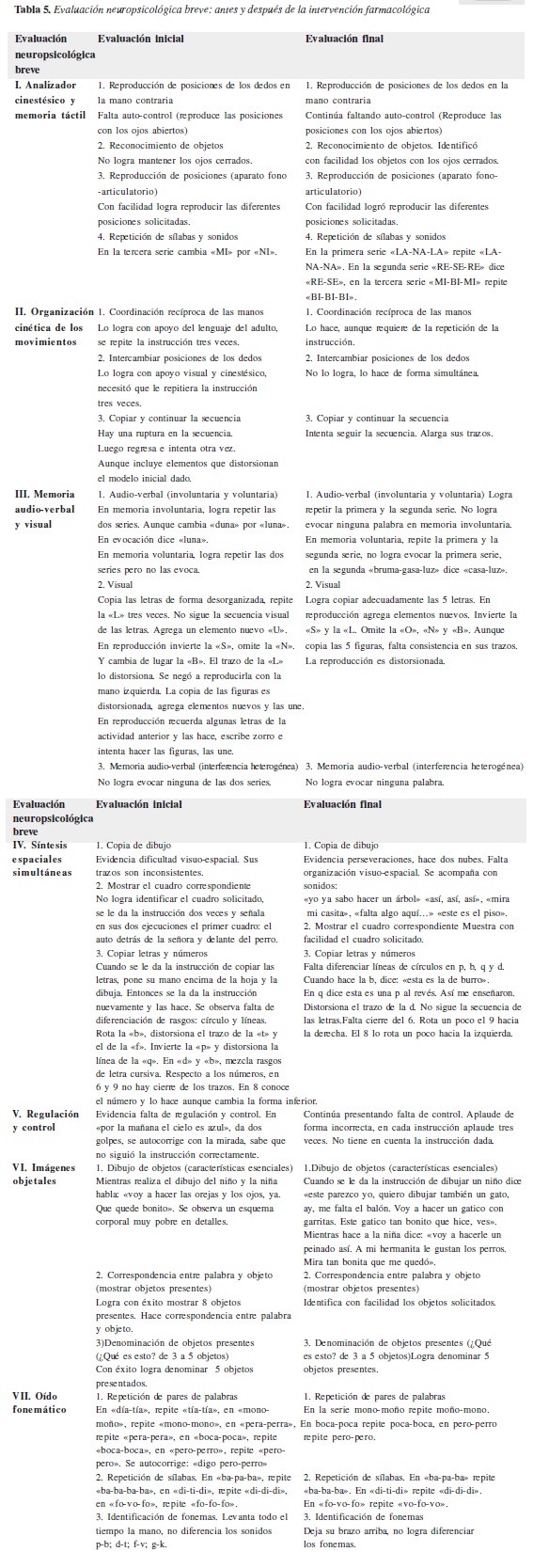

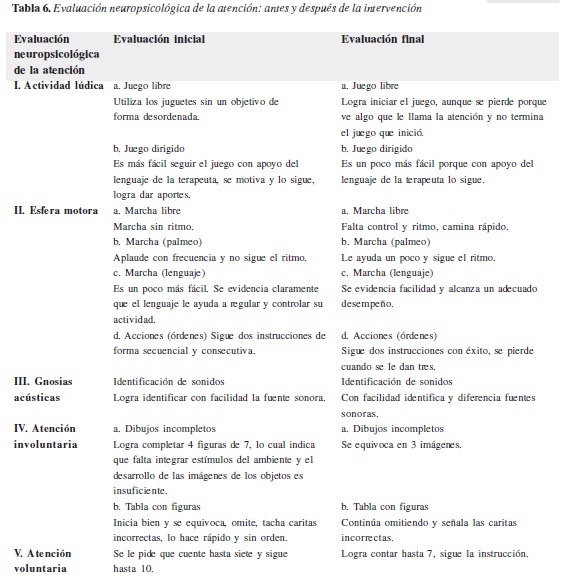

En las tablas 5 y 6 se presenta el desempeño del niño antes y después de la intervención farmacológica. Se evidencian fallas tanto iniciales como finales en la función reguladora del lenguaje, así como en la estabilidad de las imágenes internas de los objetos. Es indispensable animarlo frecuentemente a realizar las tareas que se proponen. No le gusta aceptar normas, las cambia, por ello se requiere firmeza del evaluador, lo cual contribuye con la finalización de actividades. Con frecuencia interrumpe las consignas e intenta cambiarlas. Esto indica que es importante considerar otros mecanismos de intervención diferentes al farmacológico con el fin de favorecer el desempeño de los niños que presentan déficit atencional.

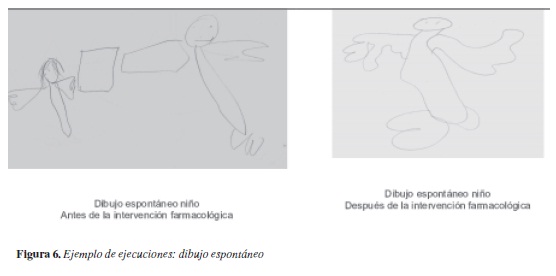

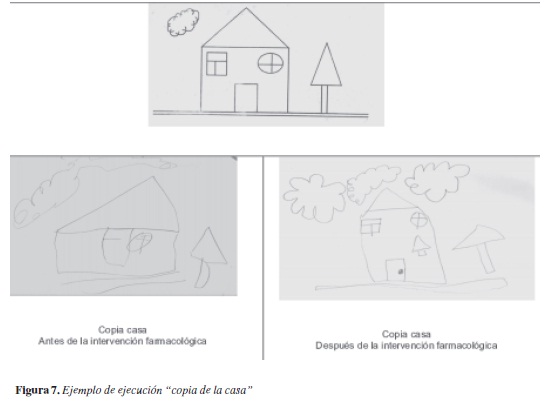

En las figuras 6 y 7 se observa que en el dibujo espontáneo tanto en la evaluación inicial como en la final, el niño evidenció fallas en la estabilización de las imágenes internas. En regulación y control, se observan perseveraciones y falta de freno inhibitorio tanto al inicio como al final.

En la copia de la casa, el niño incluyó elementos extraños en la evaluación final. Se observan dibujos pobres y ausencia de elementos esenciales a las categorías. Así mismo, se observó pobreza en el vocabulario, uso de palabras generales para objetos particulares.

En lo pedagógico, se refiere que el niño continuó presentando fallas en atención, concentración y comportamiento. En algunos momentos de la jornada escolar, el niño se sentía muy cansado y se dormía, en otros momentos se tornaba muy activo y molestaba a sus compañeros de clase, les rayaba sus trabajos y decía que él no había sido. Esto indica que con el tratamiento farmacológico no es posible lograr cambios a nivel psicológico y conductual en el niño.

Discusión

Los resultados contribuyen a la discusión acerca de que es beneficioso para los niños que presentan déficit de atención participar del "Programa de corrección Neuropsicológica del Déficit de Atención", pues éste se fundamenta en la adquisición de formaciones psicológicas básicas de la actividad escolar como la actividad voluntaria, la actividad reflexiva, la regulación y control. Además el programa posibilita mejorar el desempeño personal, escolar y social de los niños que presentan déficit de atención, por su efecto sistémico en las esferas del desarrollo.

La decisión que se tome para intervenir a los niños con déficit de atención compromete su destino, el de la sociedad y el del país. Por ello, se debe asumir con responsabilidad y compromiso el apoyo a esta población, de acuerdo a sus necesidades particulares. Una opción efectiva, de acuerdo a los resultados alcanzados en este estudio y a otras investigaciones (4,9,17, 18,33), es la que aquí se plantea.

El programa se constituye en un desafió para los profesionales encargados de apoyar a los niños con déficit atencional, puesto que consiste en la prestación de servicios profesionales teniendo en cuenta un enfoque de intervención diferente a los implementados hasta ahora. Además es efectivo de acuerdo a los resultados alcanzados, y se podría decir que reduce los costos por lo que el programa apunta a las causas que originan esta problemática, y la duración del tratamiento no es larga. Esto protege la autoestima de los niños porque a través del programa se les brinda las herramientas necesarias para que su desempeño sea independiente.

El programa interventivo se constituyen en una herramienta que permite considerar al niño con déficit de atención como un ser integral con múltiples potencialidades porque contempla todas sus esferas del desarrollo, entre las que se encuentran la comportamental, la cognitiva, la de motivos e intereses y la de personalidad; las cuales se pueden desarrollar en interacción social a través de la participación en actividades características de la edad escolar, como el juego, el cuento y el dibujo.

A través de la implementación del programa se comprobó que las funciones psicológicas superiores aparecieron en el niño primero como funciones materiales, sociales, externas y luego individuales internas porque el niño requería en las primeras sesiones de estímulos externos que poco a poco se fueron internalizando, cada vez requería de menos estímulos.

La interacción social, que se establece con el niño con déficit de atención, a través del programa transmite afecto, seguridad y lo invitan a cambiar estrategias de comunicación y comportamiento. La interacción suministra un andamiaje que lo estimula a desarrollar estrategias de exploración, experimentación, curiosidad y creatividad con un objetivo. A mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más sólidas funciones mentales en el niño (24,25).

Los efectos del programa no sólo se dirigieron a la atención, sino que se involucraron todas las funciones psicológicas. De esta forma se evidenció mejoría en acciones escolares, en la personalidad del niño y su comportamiento, esto fue confirmado por el reporte pedagógico y de los padres.

Los niños que presentan déficit de atención presentan fallas en el desarrollo comunicativo, específicamente en lo que se refiere a manejo de turnos conversacionales, uso del lenguaje, vocabulario; así como en el comportamiento, fallas para aceptar normas y límites. Esto ocasiona efectos negativos en el desarrollo de la personalidad y la autoestima. Por ello, se considera útil este programa porque incluye diferentes aspectos del desarrollo del niño. Entonces se afirma que el déficit de atención no es causa sino consecuencia de fallas en la función reguladora del lenguaje, la cual se encarga de la actividad planeada conscientemente, organizada y dirigida a un objetivo específico, así como lo plantean Solovieva, Quintanar y Bonilla (2).

Los resultados mostraron que el niño que recibió tratamiento neuropsicológico alcanzó avances importantes en comparación con el niño que recibió tratamiento farmacológico.

Agradecimientos

A la Dra. Yulia Solovieva profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-México y a la Dra. Lyda Mejía del Instituto Colombiano de Neurociencias Bogotá-Colombia.

Referencias

1. Pineda D, Roselli M. Hiperactividad y trastornos atencionales. En: Roselli M, Ardila A, Pineda D. y Lopera F. eds. Neuropsicología Infantil. Avances en investigación, teoría y práctica. Medellín: Prensa creativa 1997; 253-278. [ Links ]

2. Solovieva Y, Quintanar L, Bonilla M. Análisis de las funciones ejecutivas en niños con déficit de atención. Revista Española de Neuropsicología. 2003; 5:163-176. [ Links ]

3. Pichardo-Martínez MC. Dificultades ligadas a la hiperactividad y al déficit de atención. En Arco J.L. y Fernández A. (Coords.). Necesidades educativas especiales. Manual de evaluación e intervención psicopedagógica. México: McGraw Hill. 2004. [ Links ]

4. Solovieva Y, Reyes-Meza V, Quintanar L. Esfera de la personalidad en niños con trastorno por déficit de atención y preescolares sin patología. Revista de Ciencias Clínicas. 2010; 11:16-24. [ Links ]

5. Barkley R. Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Barcelona: Paidós Educación. 1999. [ Links ]

6. Biederman J, Newcorn J, Sprich S. Comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder with conduct depressive, anxiety and other disorders. American Journal of Psychiatry. 1991; 148:564. [ Links ]

7. Mariani M. Neuropsychological and academic functioning in preschool boys with attention deficit hyperactivity disorder. Developmental Neuropsychology. 1997; 13:111-29. [ Links ]

8. Barkley R, Fischer M, Smallish L, Fletcher K. Does the Treatment of Attention-Deficit /Hyperactivity Disorder With Stimulants Contribute to Drug Use/Abuse? A 13Year Prospective Study. Pediatrics. 2003; 111: 97-109. [ Links ]

9. Quintanar L, Solovieva Y, Hernández A, Bonilla R, Sánchez A. La función reguladora del lenguaje en niños con déficit de atención. En: Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y neuropsicología Latin. 2001; 2:164-180. [ Links ]

10. Quintanar L, Solovieva Y. Manual de evaluación neuropsicológica infantil. México. Universidad Autónoma de Puebla. 2003; 17-32. [ Links ]

11. Solovieva Y, Quintanar L. Métodos de intervención en la neuropsicología infantil. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2001. [ Links ]

12. Solovieva Y, Quintanar L, Flores D. Programa de Corrección Neuropsicológica del Déficit de Atención. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Psicología. Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica. Colección Neuropsicología y Rehabilitación. 2002. [ Links ]

13. Talizina NF. Manual de Psicología Pedagógica. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 2000. [ Links ]

14. Cornejo JW, Osío Y, Sánchez J, Carrizosa G, Sánchez H, Grisales H, Castillo-Parra H, Holguín J. Prevalencia del trastorno por déficit de atención-hiperactividad en niños y adolescentes colombianos. Revista Neurología. 2005; 40:716-22. [ Links ]

15. Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. Disponible en: http://www.oei.es/noticias/ (Consultado el 21 de Marzo de 2011). [ Links ]

16. Solovieva Y, Quintanar L. Análisis neuropsicológico de los problemas en el aprendizaje escolar. Revista Internacional Magisterio. 2005; 15:26-30. [ Links ]

17. Solovieva Y, Quintanar L, Lázaro E. Efectos socioculturales sobre el desarrollo psicológico y neuropsicológico en niños preescolares. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología. 2006; 6: 9-20. [ Links ]

18. Solovieva Y, Quintanar L, Flores D. Programa de corrección neuropsicológica del déficit de atención. México: Facultad de Psicología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2007. [ Links ]

19. Smirnov AA. Izvranii psixologicheskii trudi (Obras psicológicas escogidas), Tomo II Moscú: Pedagógica. 1987. [ Links ]

20. González-Moreno CX. La utilización de la actividad de juego temático de roles sociales en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares. Tesis de maestría. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2009. [ Links ]

21. González-Moreno CX, Solovieva Y, Quintanar-Rojas L. La actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación. 2009; 2:173-190. [ Links ]

22. Solovieva Y. El desarrollo intelectual y su evaluación. Una aproximación histórico-cultural. Puebla: Colección Neuropsicológica y Rehabilitación. 2004. [ Links ]

23. Vigotsky LS. Obras escogidas. Tomo II. Madrid: Visor. 1993. [ Links ]

24. Vigotsky LS. El problema del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Obras escogidas. Tomo III. Madrid: Visor. 11-46. 1995a. [ Links ]

25. Vigotsky LS. El desarrollo del sistema nervioso. En L. Quintanar Eds. La formación de las funciones psicológicas durante el desarrollo del niño. México: Universidad Autónoma de Tlaxcala. 1995. [ Links ]

26. Vigotsky LS. Obras psicológicas escogidas. 5 vols. 2ª ed. Madrid: Aprendizaje-Visor. 1997. [ Links ]

27. Elkonin DB. Psicología del juego. Madrid: Pablo del Río. 1980. [ Links ]

28. Luria AR. The functional organization of the human brain. Scientific American 1970; 222:406-13. [ Links ]

29. Akhutina TV. Neuropsicología de las diferencias individuales en niños como base para la utilización de los métodos neuropsicológicos en la escuela. Escuela de la Salud 1997; 4:9-17. [ Links ]

30. Elkonin DB. Obras psicológicas escogidas. Moscú: Pedagogía. 1989. [ Links ]

31. Elkonin DB. Desarrollo psicológico en las edades infantiles. Moscú: Academia de Ciencias Pedagógicas y Sociales. 1995. [ Links ]

32. Galperin P.Ya, Kobilniskaya SL. La formación experimental de la atención. Moscú. Universidad Estatal de Moscú. 1974. [ Links ]

33. Galperin P. Ya. Introducción en la psicología general. Moscú: Universidad Estatal de Moscú. 1976. [ Links ]

34. Solovieva Y, Quintanar L. Enseñanza de la lectura. Método práctico para la formación lectora. México: Trillas. 2008. [ Links ]

35. Solovieva Y, Quintanar L. Aproximación histórico-cultural: Intervención en los trastornos del aprendizaje. En: Los trastornos del aprendizaje: Perspectivas neuropsicológicas. Bogotá: Neurociencias Magisterio. 2008;227-66. [ Links ]

36. Zaporozhets AV. Características de la actividad orientativo-investigativa y su papel en la formación de los movimientos voluntarios. En: Quintanar, L. (Ed.). La formación de las funciones psicológicas superiores durante el desarrollo del niño. México, Universidad Autónoma de Tlaxcala. 1995;101-60. [ Links ]

37. American Psychiatric Association. Diagnostica and Stadistical Manual of Mental Disorders. Washington: American Psychiatric Assoc. 1994. [ Links ]