Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista de la Facultad de Medicina

Print version ISSN 0120-0011

rev.fac.med. vol.63 supl.1 Bogotá Sept. 2015

https://doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49343

DOI: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49343

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

De la inclusión a la convivencia: las narrativas de niños y niñas en diálogo con políticas públicas en discapacidad

From the inclusion to the coexistence: The narratives of children in dialogue with public policies on disability

Karim Garzón-Díaz1

1 Universidad del Rosario - Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud - Bogotá, D.C. - Colombia.

Correspondencia: Karim Garzón-Díaz. Carrera 24 No. 63C-74. Teléfono: +57 1 2970200, extensión: 3390. Bogotá, D.C. Colombia. Correo electrónico: karim.garzon@urosario.edu.co

Recibido: 25/02/2015 Aceptado: 07/04/2015

Resumen

Antecedentes. Históricamente los estudios sobre discapacidad han contado con diferentes racionalidades epistemológicas que, a su vez, han permeado discursos y prácticas sociales sobre las realidades de las personas con discapacidad y sobre la forma y contenido como un Estado enuncia sus políticas públicas. Categorías como opresión, exclusión y marginación han sido constantes en la representación que hacen las sociedades de la discapacidad, así como en la emergencia de modelos teóricos que intentan interpretar su complejidad como un asunto de impacto económico, político, cultural y social. El papel de las narrativas se convierte en un recurso de análisis para contribuir a la comprensión de la situación.

Objetivo. Describir narrativas de niños y niñas en relación con la situación de discapacidad.

Materiales y métodos. A partir de un taller pedagógico, se exploraron percepciones de niños y niñas en cuatro instituciones educativas en la ciudad de Bogotá, D.C. a través del análisis de contenido del discurso.

Resultados. La implicación de los niños y niñas, en relación con las realidades de las personas con discapacidad, fue una constante: la racionalidad de sus narrativas refleja las posibilidades de contar con formas de vida en común.

Conclusión. El sistema de valores y las subjetividades se convierten en movilizadores en las formas en que un Estado representa igualdad y realización humana. Las narrativas empleadas en concertación y orientación de políticas públicas ocultan contenidos de discriminación y generan sesgos que afectan la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad misma.

Palabras clave: Narrativas personales; Niños; Personas con discapacidad; Política pública (DeCS).

Garzón-Díaz K. De la inclusión a la convivencia: las narrativas de niños y niñas en diálogo con políticas públicas en discapacidad. Rev. Fac. Med. 2015;63:S67-74. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49343.

Summary

Background. Historically, disability studies have had different epistemological rationalities which have permeated speeches and social practices about the realities of persons with disabilities and about the form and content in which a State enunciates its public policies. Categories such as oppression, exclusion, and marginalization have been a constant in the representation that societies make about disability, as well as the emergence of theoretical models that attempt to interpret its complexity as a matter of economic, political, cultural and social impact. The role of narratives becomes a resource of analysis to contribute to the understanding of the situation.

Objective. To describe narratives of children with respect to disability situations.

Materials and Methods. From a pedagogical workshop, perceptions of children were explored in four educational institutions in Bogotá city through the analysis of the speech content.

Results. The involvement of children in relation to the realities of people with disabilities was a constant; the rationality of their narratives reflects the possibilities of considering life styles in common.

Conclusion. Values system and subjectivities become a dynamic role in the ways in which a State portrays equality and human accomplishment. Narratives used in the establishment and guidance of public polices hide contents of discrimination and create biases that affect the quality of life of disabled people, their families and society itself.

Keywords: Personal narratives; Childhood; People with disabilities; Public policy (MeSH).

Garzón-Díaz K. [From the inclusion to the coexistence: The narratives of children in dialogue with public policies on disability]. Rev. Fac. Med. 2015;63:S67-74. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49343.

Introducción

Las transformaciones y expansiones del pensamiento en relación con el fenómeno de la discapacidad son reconocidas socialmente y han sido documentadas ampliamente por académicos, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, del gobierno y diferentes movimientos sociales (1-8).

Estas transformaciones pueden ser evidenciadas tanto por los discursos, como por la acción social que contienen; discursos que han emergido principalmente a partir de tendencias disciplinares médicas, jurídicas, económicas, políticas, de la salud (9), culturales, sociales, humanistas, o ingenieriles (10); y acción social por la forma como las sociedades representan no solo el concepto de discapacidad sino por el reconocimiento que hacen a las personas con discapacidad en el curso de vida.

Más que referir el carácter multidimensional de la discapacidad, es importante reconocer las racionalidades con que cada disciplina orienta sus discursos, los intereses que representan dependiendo del lugar que ocupen (11) y las valoraciones sociales que desencadenan (12).

Cierto es que la discapacidad históricamente ha estado permeada de menosprecio y ha transitado de explicaciones centradas en carencias de individuos a otorgar responsabilidades sociales; sin embargo, el estado de la cuestión sigue abierto, en tanto no se resuelva con naturalidad el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.

La teoría crítica de la discapacidad ha impulsado la indagación y la problematización de orientaciones epistemológicas de corrientes teóricas que han buscado presentar aproximaciones o formas de interpretación de la situación de discapacidad. Entre otros argumentos están los ejercicios de poder, la tendencia a representar dependencia de las personas con discapacidad a voluntades, decisiones políticas y prácticas sociales que otros hacen, en función de sus realidades (13), a la tendencia por partir de conceptualizaciones que señalan fragmentación de los sujetos, ubicación en el lugar del caos, en lo abyecto, en lo marginal y en las clasificaciones que supuestamente declaran superadas atribuciones de desviación de lo considerado normal, pero que siguen perpetuando la distinción con el uso de pseudo-lenguajes (14).

Las personas con discapacidad han sido objeto del uso de términos ofensivos que han producido significados sociales de infravaloración, padecimiento, conmiseración, y las sociedades han actuado como consecuencia de ello a través de la discriminación, la exclusión y la falta de sincronía de enfoques y discursos. Estas marcaciones han actuado como mediaciones en la construcción de políticas, planes, programas, servicios e incluso han sido empleadas para obtener beneficios de lucro cuando se perpetúa la perspectiva de caridad.

Existen movimientos sociales que intentan proponer nuevas nomenclaturas hacia las personas con discapacidad bajo la premisa de emplear términos positivos. Sin embargo, en su contenido siguen perpetuando la perspectiva de distinción entre lo considerado normal y lo que se aleja de la media de la población.

Con la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (15), se ha estimulado. por una parte. el cambio de paradigma y. por otra. el compromiso que hacen los estados que se suscriben a ella a través de procesos de ratificación.

En relación con la Convención, se alcanza a identificar movilización social y abogacía, principalmente de organizaciones de personas con discapacidad y entornos académicos de educación superior, pero aún falta mayor grado de implicación de la sociedad civil y de los gobiernos en torno a la urgencia por la información, diseminación, articulación, emprendimiento y transformaciones sustanciales que implica.

Sobre el Protocolo Facultativo, llama la atención su grado de invisibilidad en términos del reconocimiento que hacen los gobiernos y la sociedad civil hacia este. Pocos reconocen que es un tratado paralelo a la Convención y que requiere de su ratificación de forma independiente.

El Protocolo Facultativo en su artículo 1 cita:

"Todo Estado Parte en el presente Protocolo ('Estado Parte') reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ('el Comité') para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas" (15, p. 1).

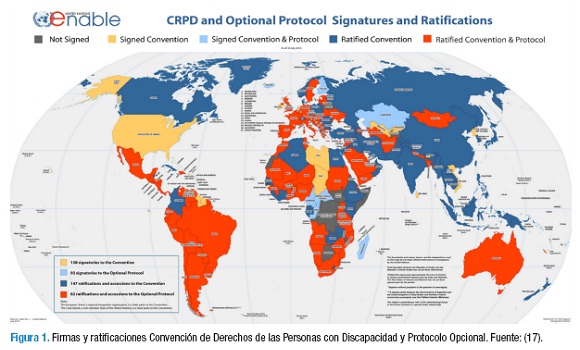

A través de las Naciones Unidas es posible monitorear el comportamiento que han tenido los estados en estos procesos de firmas y ratificaciones de los tratados en referencia (16); igualmente, esta institución nos ofrece un mapa que muestra la situación gráficamente; la Figura 1 lo presenta para efectos de esta comunicación.

Las razones por las cuales un Estado decide ratificar la Convención y no el Protocolo Facultativo podrían ser objeto de futuras investigaciones (16,17). Sin embargo, se alcanzan a evidenciar contradicciones en las formas como un estado representa la orientación de sus políticas públicas; un ejemplo es que si bien Colombia declara su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas a través de su ratificación en el año 2011 (16), así como la necesidad de hacer transitar la perspectiva de la discapacidad desde enfoques de manejo social del riesgo hacia enfoques centrados en la perspectiva de derechos humanos (18), sigue empleando términos que aducen perspectivas individuales y funcionales de la discapacidad, como es el caso de su Ley de Salud Mental cuando refiere, entre otros aspectos, que una persona con discapacidad mental es aquella que: "padece limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le permiten en múltiples ocasiones comprender el alcance de sus actos [...]" o rehabilitación psicosocial como "la oportunidad a individuos que estén deteriorados, discapacitados o afectados por el hándicap o desventaja de un trastorno mental para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento" (19, p. 3).

Este tipo de definiciones disienten del significado o interpretación que hace la misma Convención, por cuanto ella pone acento a las barreras sociales que impiden su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás (15).

De otra parte, por el hecho de afiliar la rehabilitación psicosocial a una "oportunidad a individuos" se reduce claramente el carácter que imprime la Convención hacia la perspectiva de derechos y perpetúa las relaciones de dependencia y poder, referidos particularmente a quienes toman las decisiones, o a quienes asumen los destinos de las personas con discapacidad.

En el campo de la discapacidad, es indudable el valor que pueden otorgar las políticas públicas como procesos deseables de transformación social, pues vemos que, a pesar de las constantes actualizaciones o reformulaciones, sigue perpetuándose la tendencia por las enunciaciones que aluden a lo que se encuentra por fuera de lo "normal", a la perspectiva de la restricción personal, de la "afectación" de ese otro distinto a mí; estos son solo algunos ejemplos que se pueden considerar como el "ambiente determinado" de la discapacidad.

De ahí entonces el interés de presentar las implicaciones de estos tipos de enunciaciones en los procesos de análisis de las políticas públicas sobre discapacidad y cómo se convierten en el resultado, muchas veces fragmentado, de la forma en que se "razonan los asuntos humanos" (20) y se reflejan, a su vez, en la forma en que se modelan y presentan las políticas; vistas, según Castoriadis, como "la posibilidad de crear instituciones que interiorizadas por los individuos, facilitan en lo posible el acceso a su autonomía individual y a su posibilidad de participación efectiva en todo poder explícito que existe en la sociedad" (21, p. 16).

De acuerdo con la dimensión de las realidades que comporta el análisis crítico de la discapacidad, diferentes enfoques y métodos de investigación han estado involucrados en el interés por la ampliación de sus marcos comprensivos, entre ellos el análisis narrativo del discurso, que se convierte en potencial para los estudios sociales en discapacidad en tanto su reconocimiento en la asignación de significados y construcción de realidades (22-27).

De acuerdo, entonces, con el interés por explorar otros canales de argumentaciones sobre la concepción de discapacidad y sus posibles implicaciones en las lógicas de las políticas nacionales, y enmarcadas incluso en perspectivas internacionales, el estudio se focalizó en hacer uso de los discursos de niños y niñas como "un eslabón en la cadena histórica de la comunicación discursiva" (23); en búsqueda de otras sensibilidades y racionalidades que permitan que no se vean tan distantes las políticas públicas en relación con la vida cotidiana de las personas con discapacidad y de su implicación en el desarrollo social de un Estado.

De igual forma, el significado que tienen los niños y las niñas en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio desde la perspectiva de su participación y reconocimiento, cobran sentido, no solo para pensar un mundo mejor para ellos, sino con ellos (28).

Material y métodos

La valoración por el lenguaje fue el eje de interés de esta investigación, por tal razón fue empleado el análisis de contenido del discurso como metodología para el estudio, en tanto se focaliza en procedimientos interpretativos de productos comunicativos que buscan la generación de nuevo conocimiento a partir de interpretaciones de una realidad determinada, de tal manera que la realidad pueda ser comprendida desde adentro, desde su contenido y en la medida que supone ir al encuentro de sentidos y significados que permitirían hacer emerger nuevas formas de conocimiento a partir de dimensiones comunicativas, cognitivas y sociales (29).

Cuatro grupos de niños y niñas con y sin discapacidad, escolarizados, tanto en instituciones públicas, como privadas y que cursan entre tercero y quinto grado de primaria, hicieron parte de este estudio. Tanto las entidades, como los grupos aprobaron y respetaron su participación en el estudio.

Como unidad de trabajo fue empleado un taller pedagógico, a partir de una situación evocadora afiliada a discapacidad, la cual buscó estimular la auto-reflexión y la producción espontánea de discursos. Entiéndase "taller pedagógico" como la creación y recreación de un espacio de interacción con los participantes del estudio y que fue diseñado por la autora, a través del cual se buscó la implicación directa de las audiencias que permitiera movilización de pensamientos e ideas para orientar, de manera reflexiva, los diálogos que surgieron en relación con el objeto de este estudio.

Fueron elaboradas unidades de muestreo y se empleó el recurso de la grabación como fuente de complementación y aclaración de textos por parte de la investigadora.

Para el análisis de la información se organizaron las unidades de muestreo de forma independiente por grupo a través de la transcripción de audios, se hizo lectura a profundidad de los registros logrados y se definieron unidades de registro a partir de segmentos específicos de contenido, los cuales fueron nominados en categorías emergentes mediante la asignación de códigos bajo criterios de frecuencia, intensidad y contingencia (30).

Se realizaron aproximaciones sucesivas para definir patrones de comunicación, las unidades de muestreo fueron agrupadas y contrastadas sin realizar distinciones por sexo, edad, tipo de discapacidad o tipo de institución educativa.

Resultados

De acuerdo con el propósito del estudio, las narrativas de los niños y niñas participantes, permitieron, por una parte, identificar su sentido de incumbencia en la forma como reconocen y justifican las realidades de las personas con discapacidad y, por otra, la apuesta que hacen en la necesidad de transformación de estas realidades.

Las realidades de las personas con discapacidad

Se destaca, en sus narrativas, la orientación que contienen: los niños y niñas hablan de realidades, de hechos que ponen a las personas con discapacidad en interacción permanente con cualquier miembro o escenario de la sociedad, así fue expresado en una de las entrevistas:

"Pues obvio, no deberían existir tantas diferencias, estas personas pueden ser muchas pero las vemos poco, entonces ¿dónde están?, quizás aisladas, con temor a salir, entonces deberíamos mejorar la educación de la sociedad, deberíamos aprender a estar y compartir en las escuelas, en los parques, en los museos, aprender a no verlos diferentes a relacionarnos de otra manera no solo para que ellos se sientan bien, sino nosotros también".

No hacen uso del recurso de la descripción de falencias o deficiencias físicas, sensoriales o mentales, para justificar diferentes situaciones de las que han sido testigos:

"[...] pero esa ignorancia también se puede ver en la calle, porque por una parte siempre se miran esas personas como si fueran diferentes a nosotros, o incluso que deben andar por las calles y no por los andenes porque no pueden subir o bajar de ellos. [...] Sí, una vez vi en Transmilenio que una persona en silla de ruedas no pudo entrar porque el bus iba muy lleno y, aunque hay unas sillas o espacio para ellos, la gente no se bajó para darle el espacio que necesitaba, entonces así a la gente se le quitan las ganas de salir a la calle porque sienten ese rechazo".

Sin embargo, reconocen el factor de la distinción como una de las restricciones que la sociedad impone a las personas con discapacidad:

"[... ] Pues que lo mira distinto, como algo que no debería ser, como algo que causa un problema social, como una carga, porque la sociedad no los trata como personas iguales, sino que se fijan más en el problema o en lo que les falta, pero es por no tener una buena educación y cultura", "Lo rechaza, lo aparta, cree que necesita otras cosas diferentes a las de las personas normales".

Así mismo, identifican reacciones de las personas con discapacidad frente a estos comportamientos sociales, "Se siente solo, incómodo, sin oportunidades, diferente a los demás", "Inseguro, rechazado, con temor a que se burlen de él".

De otra parte, en sus discursos se identifica la reiteración o frecuencia de juicios que hacen los niños y niñas a la influencia del lenguaje oral empleado hacia las personas con discapacidad como factores problemáticos de la situación:

"Sí, ellos siempre se van a sentir extraños, porque nosotros los vemos y hablamos así de ellos", "El taller nos mostró que es la misma persona, pero nosotros lo discriminamos solo porque vemos que no tiene un brazo como nosotros, y decimos cosas que nos hacen apartar de esa persona como ser humano, o sea que nunca va a ser igual a nosotros porque nosotros le sentimos lástima y decimos cosas que lo hacen ver distinto".

Igualmente se reproduce esta percepción a través de lenguajes visuales, "Sí, también yo he visto que en los centros comerciales dice: prohibida la entrada de animales, pero entonces una persona ciega que tenga un perro que le sirve de guía, no puede entrar, entonces eso es como si le dijeran a la persona: como usted no ve entonces no la dejo entrar".

Oportunidades para el cambio en la situación social de la discapacidad

El carácter resolutivo permea los discursos de niños y niñas, enuncian alternativas de cambio que ubican las soluciones más allá de una aceptación:

"Sí, que la sociedad no solo aprendiera a aceptarlos, que los hiciera sentir cómodos, tranquilos, con las mismas oportunidades que las demás". "Que no se les mire con pesar, pues eso no hace cambiar las cosas, se les debe mirar como si fuéramos cada uno de nosotros, porque esas personas tienen derechos, por ejemplo un abuelito mío está en silla de ruedas, le tuvieron que amputar un pie porque sufre de diabetes, pero él nos ha enseñado que no le gusta que sintamos lástima por él, sino que lo tratemos como un igual a nosotros y hemos aprendido a valorarlo y a divertirnos mucho juntos".

Se presentaron igualmente alusiones a la importancia de generar formas de vida en común, no solo desde la perspectiva de quien piensa en las personas con discapacidad para que sean incluidas, sino en las posibilidades de compartir espacios comunes:

"Que fuera más común que aprendamos a vivir con estas personas, siempre los vemos como algo raro, como que tienen algo que a nosotros no nos interesa porque no lo tenemos, pero en el fondo tenemos lo mismo porque deberíamos ser todos iguales aunque tengamos diferente estatura, color de piel, o diferencias físicas o mentales; pero la sociedad debe ser para todos y si desde pequeñitos nos enseñaran eso, la vida sería diferente".

Para los niños y niñas no es comprensible que las personas con discapacidad sean consideradas como un grupo distinto de la población, pues para ellos "las personas no deberían ser un problema, siempre y cuando el gobierno los tenga siempre en cuenta, ellos no deberían luchar por poder ir al colegio, debería ser algo normal" y asignan valor a la sanción social de la siguiente manera

"Claro, debería haber más educación de la sociedad, que existan normas o leyes que así como los conductores que cometen infracciones cuando manejan carros, pongan también infracciones a las personas que no ayudemos a esas personas, que la sociedad hiciera que estas personas se sientan seguras y tranquilas cuando van por las calles".

Discusión

El contenido de los discursos de niños y niñas señala posibles tránsitos de las concepciones de discapacidad ancladas en marcación de déficits y criterios de distinción como puntos de partida, para la comprensión de realidades de personas con discapacidad, a presentar tensiones conceptuales que apuestan a la pregunta por las personas como actores y narradores de una realidad compartida y ofrecen la perspectiva de habitar y ocupar lugares comunes, sin presagiar los destinos que señalan unos hacia otros.

El contexto de comprensión de la discapacidad como condición humana puede superar los discursos que la afilian a diversidad, en tanto no es la discapacidad la que marca esta distinción, sino que la misma condición humana la señala per se en relación a cualquier persona. La insistencia por emplear nuevas y renovadas nomenclaturas hacia la discapacidad o hacia las personas con discapacidad sigue perpetuando la mirada de distinción cuando se intenta individualizar una realidad determinada, puesto que aleja la pretensión de igualdad y, por tanto, refleja un "deterioro social" (31) cuando se asume que esas realidades son externas de algunos y propias de otros.

En la ideología de los discursos sociales se tejen relaciones de sentido que reflejan formas de dependencia o desigualdad social (32,33) cuando se piensan realidades con atributos orientados hacia la compensación de deficiencias y no a la expansión de formas de relacionamiento y aprendizaje social entre sujetos que hacen parte de una misma sociedad.

Las realidades de las personas con discapacidad no deben limitarse a ser concebidas desde un carácter marginal o individualizadas hacia un determinado grupo, deben ser comprendidas y enunciadas a la luz de su implicación e impacto en procesos de desarrollo social general. El lenguaje, y enunciados en los asuntos referidos a personas con discapacidad, determinan la forma como una sociedad o un estado comprende sus realidades y define sus actuaciones políticas.

Si bien existe la Política Nacional de Discapacidad en Colombia, que "identifica un estancamiento en aspectos relacionados con la oferta de servicios, políticas poco estables y acciones sectoriales fragmentadas" (18, p. 8), es significativo reconocer el valor que guarda la ideología con que son definidos sus enunciados y la posibilidad de adjudicar a ella las razones por las cuales se evidencia dicha problemática.

Aunque las políticas públicas declaran que deben partir de una situación definida como problemática, también es fundante identificar quién define el problema y cómo el problema es definido, y reconocer la forma en que son representados los hechos en la sociedad a través del lenguaje para referirse al carácter con que son descritos.

La conciencia sobre el lenguaje en discapacidad puede ser un canal que permita la ampliación de las formas como una sociedad racionaliza los hechos y reacciona a través de orientaciones estratégicas basadas en algo más que el ejercicio de múltiples acciones que marcan fragmentaciones de sentido a realidades basadas en escenarios donde se comparten valores, independiente de las misiones o lugares institucionales que se ocupen.

El análisis crítico de la discapacidad debe transitar de su carácter unívoco y determinado a la pregunta por el sentido que hacen sus enunciados. En palabras de Castoriadis "al estar determinado de manera unívoca por lo ya pensado, en consecuencia no se piensa nada, simplemente se está repitiendo" (21, p. 20).

Un ejemplo de ello puede ser la pregunta por el concepto de inclusión social en relación con las personas con discapacidad, concepto globalmente compartido desde el marco de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (15) y cotidianamente empleado en diferentes entornos políticos, académicos, agencias de gobierno, entre otros.

El concepto genéricamente busca representar igualdad y oportunidades de acceso a la vida económica, social y cultural (33,34). Sin embargo, llama la atención el carácter etimológico que contiene la palabra incluir, proveniente del latín includere, que significa "poner (algo o alguien) dentro de otra cosa o dentro de sus límites" (35) o inclusión "acción y efecto de incluir (cosa incluida o encerrada entre otras o dentro de otra)" (36, p. 36).

En discapacidad, esta razón podría tener dos implicaciones: la primera, referida a la acción de ubicar a las personas con discapacidad dentro de los límites de otros, es decir, el hecho de ser contenidas dentro de algo; esta perspectiva acentúa entonces la relación de dependencia que ha prevalecido y la falta de reconocimiento por el que aboga el principio de igualdad, y la segunda referida a la intención que guarda de presagiar un sentido de acomodación.

Las realidades de las personas con discapacidad superan condiciones de acomodación y representan la urgencia por comprender que su condición humana debe ser reconocida como una identidad que cobra sentido en tanto se conciban y agencien espacios de vida en convivencia (habitar-coexistir) (37), para aprender a ser, a estar y a ocupar lugares comunes, sin estar signados por la voluntad de algunos de hacerlos parte de su espacio, por la existencia de reservas que se justifican, no solo por la falta de información, sino por la ausencia de disposiciones de hacer posible la coexistencia.

Con las racionalidades del discurso se abren oportunidades de fundamentación para los estudios sociales en discapacidad y análisis crítico de las políticas públicas, con el fin de abrir horizontes de sentido que permitan descifrar ideologías, compartir valores, focalizar realidades y producir sintonía en la agencia social de la situación de discapacidad.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado por la autora.

Financiación

Ninguna declarado por la autora.

Agradecimientos

Ninguno declarado por la autora.

Referencias

1. Amundson R. Against normal function. Stud Hist Phios. Biol Biomed. Sci. 2000;31(1):33-53. [ Links ]

2. Shakespeare T, Watson N. The social model of disability: an outdated ideology? Research in social science and disability. 2001;2:9-28. http://doi.org/d3df59. [ Links ]

3. Turnbull R, Stowe M. Five models for thinking about disability: Implications for Policy Responses. J Disabil Policy Stud. 2001;12(3):198-205. http://doi.org/bnc7km. [ Links ]

4. Baylies C. Disability and the Notion of Human Development: questions of rights and capabilities. Disability and Society. 2002;17(7):725-39. http://doi.org/fsdvxw. [ Links ]

5. Brandt E, Pope A. Disability and the Environment. In: Brandt E, Pope A, editors. Enabling America: Assessing the Role of Rehabilitation Science and Engineering. Washington, D.C.: National Academy Press; 1997. p. 147-69. [ Links ]

6. Oliver M. Understanding disability: From theory to practice. New York: St Martin´s Press; 1996. [ Links ]

7. Barton L. Discapacidad y Sociedad. Madrid: Morata; 1998. [ Links ]

8. Palacios A, Romañach J. El modelo de la diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional (discapacidad). Intersticios. 2008 [cited 2012 May 4];2(2):37-47. Available from: http://goo.gl/vIfZUJ. [ Links ]

9. Peñas O. Referentes conceptuales para la comprensión de la discapacidad. Rev Fac Med. 2013;6(2):205-12. [ Links ]

10. Turnbull R, Stowe. M. Five models for thinking about disability: Implications for Policy Responses. J Disabil Policy Stud. 2001;12(3):198-205. http://doi.org/bnc7km. [ Links ]

11. Foucault M. La arqueología del saber. México, D.F.: Siglo XXI Editores; 1980. [ Links ]

12. Honneth A. Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de la teoría social. Buenos Aires: Katz Editores; 2010. [ Links ]

13. Tremain S. Foucault, governmentality, and critical disability theory: an introduction. In: Tremain S, editor. Foucault and the Government of Disability. Ann Arbor: University of Michigan Press; 2005. p. 1-24. [ Links ]

14. Garzón K. Discapacidad y política pública: Una apuesta política desde el discurso de niños y niñas [Tesis doctoral]. Manizales: Universidad de Manizales-Cinde; 2013. [ Links ]

15. Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. New York: ONU; 2006 [Cited 2012 May 5]. Available from: http://goo.gl/MXNLfl. [ Links ]

16. United Nations. Convention and Optional Protocol Signatures and Ratifications. New York: UN; 2007 [Cited 2014 Oct 15]. Available from: http://goo.gl/ldVjia. [ Links ]

17. United Nations. CRPD and Optional Protocol Signatures and Ratifications. UN; 2015 [Cited 2014 Oct 15]. Available from: http://goo.gl/olBjbv. [ Links ]

18. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Conpes Social 166 ; 2013. [ Links ]

19. Colombia, Congreso de la República. Ley 1616 de 2013 (enero 21): Por la cual se expide la Ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 48680; enero 21 de 2013. [ Links ]

20. Majone G. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. México, D.F.: Fondo de cultura económica; 2005. [ Links ]

21. Castoriadis C. Un mundo fragmentado. Buenos Aires: Altamira; 1997. [ Links ]

22. Smith B, Sparkes A. Narrative and its potential contribution to disability studies. Disability & Society. 2008;23(1):17-28. http://doi.org/dthrqq. [ Links ]

23. Bajtín M. Estética de la creación verbal. Madrid: Siglo XXI Editores; 1999. [ Links ]

24. Harré R. The Discursive Turn in Social Psychology. In: Schiffrin D, Tannen D, Hamilton H, editors. The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishers; 2001. p. 688-707. [ Links ]

25. Austin J. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press; 1964. [ Links ]

26. Van Djik T. Estudios sobre el discurso una introducción multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa; 2005. [ Links ]

27. Casamaglia H, Tusón A. Las cosas del decir. Barcelona: Ariel; 1999. [ Links ]

28. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Estado mundial de la infancia-Convención de los Derechos del Niño. New York: Unicef; 2008 [Cited 2012 Oct 15]. Available from: http://goo.gl/8Hln5A. [ Links ]

29. Piñuel-Raigada J. Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Estudios de Sociolingüística. 2002;3(1):1-42. [ Links ]

30. Andréu-Abela J. Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión Actualizada. Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces; 2001. [ Links ]

31. Sen A. Discapacidad y justicia. Ponencia en la Segunda Conferencia Internacional sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Washington D.C.: Banco Mundial; 2004. [ Links ]

32. Wodak R, Meyer M. Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa; 2003. [ Links ]

33. Milcher S, Ivanov A. Inclusión Social y Desarrollo Humano. Humanum. 2008 [Cited 2013 Sept 4]. Available from: http://goo.gl/r7tN2x. [ Links ]

34. Young M. Inclusive Political Communication. In: Kymlicka W, Miller D, Ryan A, editors. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press; 2002. p. 52-80. [ Links ]

35. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Incluir. [Cited 2013 Jun 5]. Available from: http://goo.gl/LnoPhs. [ Links ]

36. Moliner M. Diccionario de uso del Español. Madrid: Gredos; 2004. Incluir. p. 36. [ Links ]