INTRODUCCIÓN1

Briceno, un pueblo de 8000 habitantes en el norte de Antioquia, se ha dado a conocer como el Laboratorio de Paz, lugar donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARO) y el gobierno colaboraron por primera vez en un desminado humanitario y donde se lanzó, tras la firma del Acuerdo de Paz, el plan piloto del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Briceno era un pueblo cocalero que sufría la violencia de una disputa territorial entre las FARO y los paramilitares. Ahora, gracias al proceso de paz y la construcción de Hidroituango, la represa hidroeléctrica más grande de Colombia, Briceno experimenta una transformación sistemática de actividad económica, costumbres sociales y autoridades locales.

Fuente: fotografía tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 1 de junio de 2020.

Figura 1 Las y los campesinos de Briceno cargan las expectativas de un país entero

Las descripciones académicas del Proceso de Paz colombiano han criticado la implementación del Acuerdo al cuestionar si el posacuerdo significa una transformación verdadera de las relaciones de desigualdad y desposesión que han conllevado al conflicto armado o si, simplemente han reconfigurado estas dinâmicas bajo el marco de la paz (Grajales 2021; Paarlberg-Kvam 2021). Las experiencias internacionales muestran que los procesos de paz se ven profundamente afectados por estructuras de poder local, regímenes económico-políticos nacionales y presión de actores internacionales, factores que pueden generar mucha diferencia entre lo pactado en un acuerdo, su implementación y la experiencia de poblaciones afectadas (Granovsky-Larsen 2019; Mac Ginty 2010; Millar 2016; Short 2007). Sin embargo, las comunidades que viven los procesos de paz en carne propia no solo sufren o gozan de los resultados, sino que también participan en el proceso continuo de la construcción de paz y la transformación del territorio (Lederach 2019).

Fuente: fotografía tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 7 de mayo de 2020.

Figura 2 Labores del campo

En este ensayo fotográfico combino la descripción etnográfica con imágenes que he tomado durante 24 meses de investigación en Briceno para mostrar cómo la comunidad local ha experimentado e influenciado la transformación territorial. A través de imágenes y descripciones de las instituciones estatales que han llegado por el proceso de paz, los megaproyectos que buscan convertir al territorio en una zona de extracción capitalista y los esfuerzos campesinos para desarrollar economías agrícolas basadas en su propia visión para el territorio, formulo dos argumentos principales. Primero, hay una contradicción fundamental en el proceso de paz entre dos visiones distintas para el futuro del campo colombiano: como sitio de producción campesina o como sitio de extracción capitalista. Y segundo, dicha tensión se vive y en gran medida se resuelve en el nivel territorial, donde convergen políticas económicas, proyectos capitalistas y economías campesinas.

ESTADO, DESARROLLO RURAL Y COCA: LA LUCHA POR EL FUTURO DEL CAMPO

Me enfoco en tres factores relacionados que en conjunto son determinantes para el futuro de zonas como Briceno: la presencia e inversión del Estado bajo el marco del proceso de paz, particularmente a través del programa de sustitución de cultivos ilícitos; los megaproyectos que representan una visión extractivista para el campo colombiano y amenazan la producción y el sustento del campesinado; y los esfuerzos campesinos para desarrollar actividades económicas que reemplacen la coca, en el contexto de un régimen político-económico que desfavorece a los pequenos productores. En cuanto estudio de caso, Briceno brinda lecciones importantes sobre la manera en que la formación del Estado, la estructura rural de oportunidades económicas y los megaproyectos, fenómenos que existen en formas distintas en muchas zonas rurales del mundo, generan efectos diferentes gracias a su interacción en contextos específicos. De cualquier modo, lo que sucede en Briceno se ve influenciado y forma parte de procesos nacionales y globales. Los tres factores en cuestión son:

Primero, la represa hidroeléctrica y la posibilidad de una masiva mina de oro en Briceno son ejemplos del fenómeno de acaparamiento de tierras, definido por Borras et al. (2012) como la captura de control sobre grandes extensiones de tierra y recursos naturales, con el fin de usarlos para la extracción y como respuesta a las crisis alimentarias, energéticas y financieras. El acaparamiento de tierras forma parte de lo que Harvey (2003) ha llamado acumulación por desposesión, concepto que describe una transformación en la lógica del capitalismo, en la que la acumulación depende más de capturar nuevos bienes que de explotar la labor humana. Bajo este concepto, el desarme de las FARO ha llevado a que muchos bienes, como el agua y el oro en Briceno, estén disponibles para la explotación capitalista. Li (2010) argumenta que la desposesión rural sucede gracias a una combinación de la fuerza del Estado y la coerción más indirecta de un sistema que pone a comunidades campesinas a competir con productos internacionales tecnificados, subsidiados y/o producidos masivamente. Aunque las narrativas dominantes de la desposesión rural en Colombia se enfocan en eventos de violencia como las masacres, muchas de las experiencias de campesinos bricenitas demuestran la importancia de la violencia lenta y estructural de la degradación ambiental, así como un conjunto de políticas económicas que limitan las posibilidades de que las y los campesinos permanezcan en el territorio (Galtung 1969; Li 2010; Nixon 2011).

El segundo factor se relaciona con el anterior y tiene que ver con el hecho de que la desposesión rural y el proceso de paz suceden en el contexto de la neoliberalización, fenómeno internacional, pero con características muy específicas en Colombia. Al igual que en muchos países de Latinoamérica y el mundo, la neoliberalización en Colombia ha buscado abrir la economía a empresas multinacionales, desregular actividades económicas, disminuir los gastos sociales y privatizar empresas públicas a través de nuevos acuerdos internacionales, leyes y ajustes estructurales impulsados por la deuda pública (Robinson 1999). Ahora bien, la transformación neoliberal de Colombia se diferencia de la de otros países en su relación con el conflicto. La violencia paramilitar ha sido clave para abrir el camino a muchos proyectos capitalistas, impulsados por políticas neoliberales, pero que han tenido que reprimir movimientos sociales o despojar a comunidades campesinas de tierras deseables (Ballvé 2020; Gill 2016; Ramírez 2005). La inversión de Estados Unidos en la guerra contra las drogas y la insurgencia también ha tenido mucha influencia en la desposesión por el desarrollo capitalista. Más de US$10 mil millones de dólares, la mayoría para el Ejército colombiano, llegaron a través del Plan Colombia, acuerdo que estipulaba que el gobierno colombiano abriera la economía para la inversión extranjera (Paarlberg-Kvam 2021; Tate 2015). Los funcionarios estadounidenses decían explícitamente que el Plan Colombia buscaba proteger los intereses estadounidenses en proyectos de minería y energía en Colombia (Ramírez 2005). El fortalecimiento del Ejército abrió nuevos territorios para la extracción de petróleo y minerales, además de brindar más seguridad para inversionistas extranjeros (Paley 2014; Ramírez 2005).

Por ende, aunque el desarrollo es visto convencionalmente como la solución al conflicto, la experiencia de Colombia demuestra que el desarrollo capitalista ha sido impulsado por el conflicto, y a su vez, contribuye a dinámicas de pobreza y desigualdad que incitan violencia (Thomson 2011). ¿Genera el proceso de paz una transformación o solo la continuación de los conflictos territoriales por tierra y por los recursos naturales (Ulloa y Coronado 2016)? Como bien demuestra Grajales (2021), muchos de los procesos de desposesión y desarrollo capitalista que se llevaron a cabo gracias al conflicto han seguido bajo el marco de la paz. Paarlberg-Kvam (2021) ha usado el término "la paz a cielo abierto" para referirse a la expectativa de que el proceso de paz abrirá nuevos territorios para la minería y otros megaproyectos de extracción. La experiencia de países como Guatemala tras un Acuerdo de Paz indica que políticas supuestamente destinadas a combatir la desigualdad rural pueden terminar legitimando reformas neoliberales que impulsan economías de extracción (Granovsky-Larsen 2019; Short 2007). Pero a la vez, como lo demuestra el ejemplo de Briceno, la desposesión y el desarrollo capitalista no son inevitables. La orientación nacional política-económica hacia los proyectos minero-energéticos choca con esfuerzos campesinos para construir alternativas económicas que los dejen permanecer en la región bajo su propia visión territorial.

Tercero, es importante entender que esos esfuerzos campesinos, tanto como las economías cocaleras, se desarrollan durante una coyuntura social, política y económica en la que los sustentos campesinos están bajo amenaza. Aunque, al igual que en el resto del mundo, el porcentaje de la población de Colombia que vive en zonas rurales ha ido disminuyendo desde hace décadas, en muchas áreas la coca representa una de las pocas opciones rentables que ha permitido que las y los campesinos se queden en el campo (Ciro 2019; Richani 2013). Sin embargo, eso no quiere decir que las y los campesinos cocaleros deseen quedarse por fuera de la ley y del control del Estado. Al contrario, los movimientos cocaleros históricamente han solicitado más presencia del Estado, reclamando que la falta de inversión social no les deja otra opción sino cultivar coca (Ciro 2019; Ramírez 2011). De igual manera, la población campesina de Briceno espera que la inversión del Estado, tanto en proyectos productivos del programa de sustitución y las mejoras de las vías para que puedan comercializar sus productos, les ayude a construir economías lícitas tras la desaparición de la coca.

En los territorios rurales de Colombia que han sufrido el conflicto armado ¿qué efecto tiene el proceso de paz en fenómenos como la desposesión rural y el desarrollo capitalista? ¿Qué posibilidad tienen las y los campesinos para impulsar su propia visión para el territorio?

REFLEXIÓN METODOLÓGICA: ÍPOR QUE LA FOTOETNOGRAFÍA?

Este trabajo se basa en 24 meses de investigación etnográfica en el pueblo de Briceno en el norte de Antioquia. Inicialmente fui al pueblo porque, con el proyecto piloto del programa de sustitución de cultivos ilícitos, era un sitio clave para entender la transformación de zonas rurales impulsada por el proceso de paz. Mi investigación ha tenido dos componentes principales. Primero, me he enfocado en espacios políticos: observé más de 60 reuniones públicas relacionadas con el proceso de paz o el gobierno local, acompané a ambos candidatos durante las campanas electorales para la alcaldía y también he asistido a varios espacios donde la comunidad confrontaba o negociaba con representantes de la represa Hidroituango. Segundo, he explorado la manera en que las formas de vivir y los sustentos campesinos se han visto afectados por la transformación del territorio. Aunque me hospedaba en el casco urbano, viajaba mucho a zonas rurales a visitar y quedarme con familias campesinas. Durante cuatro meses, cuando empezó la pandemia, estuve viviendo con dos familias rurales, lo cual me permitió ver de primera mano el desafío campesino de sostenerse a través de economías agrícolas.

A principios de 2020 (y por un período de 18 meses durante los cuales tomé todas las fotos del presente artículo), empecé a llevar una cámara conmigo siempre que salía a hacer trabajo de campo. Comencé a tomar fotos para tener un registro visual de la belleza natural de la región. Sin embargo, me di cuenta de que la cámara me daba otra manera de relacionarme con las y los participantes de mi investigación, así como con mi audiencia.

Azoulay (2008) ha caracterizado las relaciones que se desarrollan a través de la cámara como un contrato civil entre el objeto de la foto, la o el fotógrafo y el o la espectadora que, al retratar violencia o marginalización social, le exige al espectador/a una respuesta frente a la injusticia. Dichas relaciones, por existir por fuera del poder soberano, tienen la posibilidad de expresar imaginarios políticos contrarios y crear nuevas formas de solidaridad y ciudadanía (Azoulay 2008; Gordon 2008). Aunque en la antropología, la fotografía ha sido criticada a veces por poner a su objeto en el lugar del otro, también tiene la posibilidad de generar intimidad, reconocimiento y responsabilidad (Thomas 2019). El uso de la fotografía como complemento del argumento escrito de una investigación puede facilitar nuevas percepciones, e incluso cuestionar y transformar las relaciones desiguales en las que se basa la etnografía (Walley 2015). Mi propósito de investigar una zona y población que han sido estigmatizadas por su cercanía a grupos armados y economías ilícitas, es darles protagonismo a las y los campesinos, a través de mostrar cómo tienen que lidiar con la desposesión y el desarrollo capitalista, pero a la vez exponiendo sus esfuerzos, a pesar de las dificultades, para construir alternativas.

EL LABORATORIO DE PAZ

La vereda El Orejón, que se ubica encima de la represa Hidroituango sobre el río Cauca, es una de las zonas del país que más atención ha recibido durante el proceso de paz. En 2017 llegó allí el presidente Santos en helicóptero para lanzar el programa de sustitución e inaugurar una nueva escuela, la caseta comunal y la cancha de futbol (Figura 3). Poco después, los habitantes también lograron construir una nueva vía gracias a la ayuda de entidades que llegaron con el proceso de paz (Diario de campo 1). Cuatro años después, la nueva escuela sigue ahí y los campesinos ya no cultivan coca. Sin embargo, debido al colapso económico que surgió después de la desaparición de la coca, muchas familias se han ido de la zona y el colegio tiene apenas siete estudiantes (Diario de campo 2).

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 20 de mayo de 2020.

Figura 3 Las huellas del Estado: escuela, via, caseta comunal y cancha

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 29 de enero de 2020.

Figura 4 Peligro: artefactos explosivos

Las y los habitantes de la vereda El Orejón todavía conservan las cicatrices de la explosión de una mina que en 2013 hirió a 10 personas y mató a una adolescente de 16 anos (Diario de campo 3). En 2015, mientras el gobierno y las FARO negociaban los acuerdos de paz, colaboraron en un desminado humanitario en El Orejón, lo cual convirtió a la vereda en lugar de gran interés nacional. Lograron sacar 46 minas, pero la parte alta de la vereda sigue minada y los avisos que dejaron quienes desminaron la zona ya se están cayendo (Entrevista 1; Figura 4).

Mediante una marcha en el casco urbano de Briceno, los campesinos reclamaron por el incumplimiento del gobierno en el programa de sustitución (Figura 5). Cuando lanzaron el programa en 2017, prometieron que, en los dos primeros anos, tres niveles de proyectos productivos llegarían a ayudar a sus beneficiarios a hacer la transición a economías lícitas. Cuatro anos después, la mayoría solo ha recibido el primer (y más pequeno) nivel. A pesar de los retrasos, Briceno es el municipio del país donde el programa más ha avanzado (Diamond y Arenas 2020).

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 21 de febrero de 2020.

Figura 5 Marcha en Briceno: enganar al campesino es acabar con las comunidades

En comparación con otras zonas que no han sido priorizadas en el proceso de paz, Briceno ha contado con mucha presencia institucional: del Ejército, de entes gubernamentales que han promovido varias iniciativas para desarrollar la infraestructura y economía del municipio, y también de QNG y entidades internacionales que han implementado sus propios programas para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la región (Figura 6). Esto ha tenido efectos positivos: tras décadas de vivir con la violencia como una presencia constante en su cotidianidad, las y los lugarenos viven una nueva época de tranquilidad. No obstante, al observar la situación de pobreza y la falta de oportunidades económicas del municipio, es difícil considerarlo afortunado.

AGUA Y ORO: BRICENO COMO ZONA DE EXTRACCIÓN

En la distancia, se ven las instalaciones de Hidroituango, un monstruo de concreto que se esconde en el canón del río Cauca, rodeado por fincas y selva. Aunque varios bricenitas han encontrado trabajo en Hidroituango desde que su construcción empezó en 2011, el pro-yecto también ha destruido actividades económicas ancestrales como el barequeo y la pesca. Varias personas recibieron indemnizaciones, pero los movimientos locales contra la represa reclaman que muchas han sido excluidas (Diario de campo 4).

Fuente: foto tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 4 de febrero de 2021.

Figura 7 El monstruo en el fondo

Con vista a la represa Hidroituango, en tierras que antes estaban llenas de matas de coca, una campesina cultiva cacao (Figura 8). Como muchos en la zona, ella se queja de que la represa ha cambiado el microclima de la zona, al aumentar las temperaturas, bajar la producción agrícola y traer nuevos insectos y enfermedades como el dengue (Diario de campo 5).

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 4 de marzo de 2020.

Figura 8 Cacao en la sombra de Hidroituango

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 3 de septiembre de 2021.

Figura 9 El barequeo artesanal

Históricamente, las y los campesinos suplementaban sus ingresos agrícolas con el barequeo, proceso para sacar oro de las orillas de los ríos de Briceno. Cuando empezó la construcción de Hidroituango, les prohibieron a los habitantes el acceso al río Cauca, y de este modo desapareció la mayoría del barequeo. Sin embargo, el oro que se encuentra por los ríos es solamente una pequena parte del que se esconde en el subsuelo. La promesa de esa riqueza ha atraído las miradas de empresas mineras multinacionales.

Las montanas de Briceno están llenas de oro, como la veta encontrada por un minero que fotografié en 2020 (Figura 10). Por más de diez anos, la empresa canadiense Continental Gold tuvo concesiones mineras en la mayoría de las tierras de Briceno. No habían podido entrar por la presencia de las FARO, pero apenas se firmó el Acuerdo de Paz empezaron a mandar representantes para hacer pruebas del suelo y a socializar sus planes con miembros de la comunidad. Un grupo de la disidencia de las FARO que ha surgido en la región tras el incumplimiento del gobierno primero amenazó a los funcionarios de la empresa minera, y finalmente, en septiembre de 2018, asesinó a tres geólogos que trabajaban para la multinacional. Continental Gold se retiró de la zona por completo (Diamond 2019). No obstante, a principios de 2020, la empresa minera china Zijin compró Continental Gold y sus concesiones (Redacción Economía 2020). Las y los bricenitas temen la entrada de la minería de gran escala, y la violencia que esta puede traer.

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 5 de febrero de 2020.

Figura 10 Veta de oro

Briceno cuenta con una tremenda riqueza hídrica, con aguas limpias y abundantes (Figura 11). Sin embargo, las y los campesinos saben que una mina multinacional contaminaría y secaría el agua.

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 22 de marzo de 2020.

Figura 11 La riqueza hídrica

ALTERNATIVAS A LA EXTRACCIÓN: ECONOMÍAS AGROPECUÁRIAS DESPUES DE LA COCA

Antes de ser un pueblo cocalero, el café era el motor de la economía de Briceno (Figura 12). Hasta 1989, el Acuerdo Internacional de Café establecía cuotas internacionales para proteger el precio del café. Sin embargo, cuando el Acuerdo colapsó, los cafeteros de Colombia fueron expuestos a fuerzas del mercado, y a inicios de 2001, los ingresos de los cafeteros solo llegaban al 40 % de los niveles registrados en 1990 (Hough 2021). Fue precisamente en este contexto cuando muchos campesinos bricenitas cambiaron de café a coca. Hasta quienes no querían cultivar coca dicen que no tuvieron opción, los trabajadores con los que contaban para recoger su café durante la cosecha anual terminaron ganando más dinero recogiendo coca. Un excafetero me contó que sus granos maduros de café se podrían en los árboles, pero ningún vecino aprovechó la oportunidad para coger y vender ese café por su cuenta (Entrevista 3); entonces, después de recoger todo el café que pudo, arrancó sus árboles de café y sembró coca. Ahora bien, ya que la coca ha desaparecido de la zona, muchos campesinos buscan de nuevo una alternativa económica en el café (Figura 13). Sin embargo, poco ha cambiado; los cafeteros, a menos que busquen maneras alternativas de comercializar sus cultivos, aún dependen de los caprichos del mercado global.

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 15 de octubre de 2020.

Figura 12 Secando café

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 12 de febrero de 2020.

Figura 13 Cambiando coca por café

Mauricio coge hojas de coca (las cuales me regaló para preparar té), de una de las pocas matas que quedan en su finca y que están rodeadas de café. Mauricio, cansado de la violencia de la economía cocalera, sembró café en su finca en 2011, después de que erradicadores militares destruyeran toda la coca en la zona y cuando el precio global de la carga (125 kilos) de café llegó a un millón de pesos. "Concienticé a la comunidad para cultivar el café, que valía la pena", dice. "Sembramos un millón de árboles (de café)" (Entrevista 4). Dos anos después, para la cosecha de 2013, el precio bajó a menos de 400.000 pesos la carga, por debajo de los costos de producción. "Me echaron la culpa a mí, y se desaparecieron esos millones de árboles, reemplazados por coca. Si los precios (de cultivos lícitos) se justificaran en Colombia, no habría coca" (Entrevista 4).

Mauricio sirve café producido en su finca durante una reunión de su nueva asociación, CaféPazBri (Figura 14), a través de la cual, docenas de cafeteros locales esperan asegurar precios más altos y estables al exportar su café bajo su propia marca. Cuando el precio del café estaba protegido, esa necesidad de pensar diferente no existía: las y los cafeteros solo se preocupaban por sacar un buen producto por cantidades. Sin embargo, frente a los precios variables del café y el reto de reemplazar la coca, han entrado al mundo de marketing. Briceno ya cuenta con siete marcas distintas de café. Hace tres anos, apenas había dos, y durante la época de la coca, ninguna.

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 15 de octubre de 2020.

Figura 14 El café en asociación

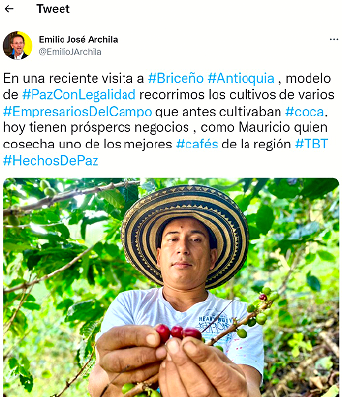

Gracias a sus esfuerzos y amabilidad, Mauricio se ha convertido en un símbolo de la transición de Briceno (Figura 15). Ha sido protagonista de videos realizados por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y por USAID (Diario de campo 6). En abril, después de una visita a Briceno, el alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, publicó un tuit con una foto de Mauricio con su café (Figura 16), en este hacía referencia a sus "prósperos negocios" como ejemplo de la "paz con legalidad" (Archila 2021). En el contexto político del país, donde el manejo que ha dado la administración de Duque a los acuerdos ha sido fuertemente criticado, las historias de campesinos como Mauricio se vuelven una herramienta importante en los intentos por controlar la narrativa política.

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 17 de febrero de 2021.

Figura 15 Protagonizando la paz

Fuente: fotografia en la cuenta de Twitter de Emilio José Archila. Briceno, Antioquia, 2021.

Figura 16 Símbolo de la paz con legalidad

Después de la desaparición de la coca en la zona, la ganadería ha superado al café como la principal actividad económica de Briceno (figura 17). Según una mujer perteneciente a una familia productora de leche, esto ocurrió porque "El ganado tiene el nombre que es. El ganado está ganado" (Entrevista 5). Sin embargo, la ganadería requiere tierra y capital para invertir en animales e insumos, y también trae otras desventajas, como la deforestación.

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond, Briceno, Antioquia, 7 de septiembre de 2020.

Figura 17 El ganado está ganado

Fuente: fotografia tomada por Alex Diamond. Briceno, Antioquia, 12 de diciembre de 2020.

Figura 18 El maíz: una economia desaparecida

Sin los ingresos de la coca, muchas y muchos campesinos también han retomado prácticas ancestrales de agricultura de subsistencia, como el cultivo de maíz, plátano, fríjoles, yuca y otros vegetales y frutas. Estos cultivos sirven para alimentar muy bien a sus familias (y a los investigadores que las visitan), pero son muy difíciles de comercializar. Gracias a la liberalización económica de Colombia, que empezó con la apertura económica en 1990 y culminó con el Tratado de Libre Comercio (TLO) con los Estados Unidos en 2012, las y los campesinos colombianos han tenido que competir con productos extranjeros, que muchas veces gozan de producción mecanizada y subsidios federales (Hough 2021). Los precios de alimentos han caído significativamente, muchas veces por debajo de los costos de producción. En los primeros cuatro anos del TLO con los Estados Unidos, las exportaciones de alimentos estadounidenses a Colombia se quintuplicaron, incluidos productos tradicionales de Colombia como maíz, fríjoles, arroz y leche (Hylton y Tauss 2016).

CONCLUSIÓN

¿Extracción o producción? La contradicción se vive en el día a día de Briceno, donde los esfuerzos de las y los campesinos para desarrollar economías lícitas se enfrentan a megaproyectos como Hidroituango, la amenaza constante de la minería multinacional y un régimen político-económico que desfavorece a los pequenos productores. Desde una perspectiva más amplia, hay una tendencia entendible a describir la desposesión, los megaproyectos y el desarrollo capitalista como fuerzas inevitables, capaces de aplastar comunidades, procesos de paz y sustentos campesinos. Además, hay indicaciones que este asunto es y será una gran parte de la experiencia de Briceno y del Acuerdo de Paz colombiano. Sin embargo, las alternativas que intentan construir las y los campesinos también son importantes para Briceno y otros territorios similares. El futuro del proceso de paz, tanto como la tensión entre la extracción capitalista y la producción campesina, se resolverá en el nivel territorial, en la lucha entre distintas visiones, y a partir de sus respectivos proyectos económicos, para el futuro del campo colombiano.