Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Forma y Función

Print version ISSN 0120-338X

Forma funcion, Santaf, de Bogot, D.C. vol.25 no.2 Bogotá July/Dec. 2012

LA SÍLABA DEL RROMANÉS BOLOCHÓK DE CÚCUTA, COLOMBIA*

THE SYLLABLE IN THE ROMANI BOLOCHÓK OF CÚCUTA, COLOMBIA

Oscar Antonio Caballero Rodríguez**

Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá - Colombia

* Este artículo —con modificaciones— corresponde a un apartado de la tesis titulada Aproximación a la fonología del rromanés bolochók de la ciudad de Cúcuta (Colombia), dirigida por el doctor Francisco Arellanes Arellanes (IIF-UNAM), la cual fue presentada para optar al título de maestro en lingüística indoamericana - CIESAS, México D. F. (México). El autor expresa sus más sinceros agradecimientos al doctor Francisco Arellanes Arellanes por su asesoría constante y al maestro Édgar A. Madrid Servín (UAM - Iztapalapa) por los comentarios, sugerencias y correcciones al presente artículo.

Artículo de investigación. Recibido 28-08-2012, aceptado 05-11-2012.

Resumen

El tema central de este artículo es la sílaba del rromanés bolochók de la ciudad de Cúcuta (Colombia). Tras una breve introducción se determinan los tipos y la estructura silábica de la lengua, con lo cual se da cuenta de algunas características intrasilábicas, como la complejidad en posición de inicio, de núcleo y de coda, y se señalan las posibles combinaciones de segmentos en cada uno de los casos señalados. Después se plantea el cumplimiento para el rromanés de la escala de sonoridad propuesta por Blevins. El artículo concluye presentando los contextos de realización de cada uno de los fonemas del rromanés bolochók de Cúcuta en relación con su estructura silábica.

Palabras clave: fonología, sílaba, rromanés, rrom.

Abstract

The main subject of this article is the syllable in the Romani Bolochók of the city of Cúcuta (Colombia). After a brief introduction, the paper describes the types and the syllabic structure of the language, giving an account of some intrasyllabic characteristics such as the complexity in the onset, nucleus and coda positions, indicating the possible combinations of segments in each one of the cases. It also shows how this language accomplishes the sonority scale proposed by Blevins. Finally, the article presents the contexts of realization of each one of the phonemes of the Romani Bolochók of Cúcuta in relation to its syllabic structure.

Keywords: phonology, syllable, Romani, Rom.

Sentía que aquella comunidad de gitanos vivía como unos parias [...] La calle de las Cucharas se encontraba a las afueras de Cluj, como si sus habitantes no tuvieran derecho a vivir en el recinto de la ciudad (Starkie, s. f., p. 194).

Introducción

El rromanés1 es la lengua hablada por la comunidad gitana rrom de la ciudad de Cúcuta —departamento de Norte de Santander—. Allí viven varios grupos gitanos que manifiestan diferencias lingüísticas entre sí. El presente trabajo se restringe a la variante del grupo bolochók, que es el grupo mayoritario2.

Para la realización de este artículo —que se enmarca dentro de la lingüística descriptiva— se efectuaron dos trabajos de campo en donde, a través de medios magnetofónicos, se recolectó el material lingüístico necesario por medio de encuestas léxicas para conformar un corpus total de 425 palabras. En este proceso se contó con la ayuda de una colaboradora principal —Yolanda Mendoza Prado— y se contrastaron los datos con dos colaboradores más, quienes han preferido el anonimato.

Al análisis de los datos que se presentan subyacen concepciones tanto funcionales como sustanciales, ya que, como señala Obediente:

Para la determinación de las fronteras silábicas, podemos considerar, por tanto, un criterio funcional (división fundada en la posibilidad de agrupamientos de los fonemas, su susceptibilidad de, por sí solos, formar sílabas) y un criterio sustancial (basado en la articulación y/o en hechos acústicos) (2001, p. 177).

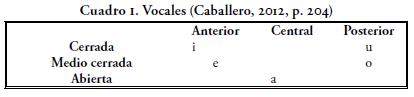

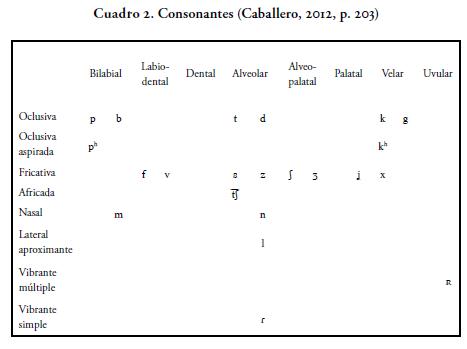

En cuanto a su estructura fonológica —subcampo de este trabajo descriptivo—, el rromanés bolochók de Cúcuta cuenta con un inventario fonológico de cinco fonemas vocálicos y 23 fonemas consonánticos, como se ilustra en los dos siguientes cuadros:

Algunos procesos fonológicos3

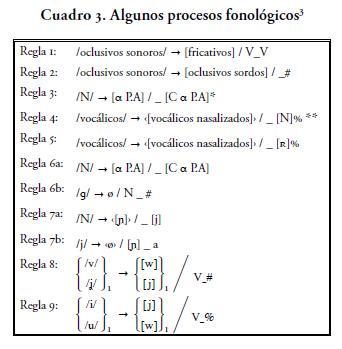

* Donde N = cualquier consonante nasal, C = consonante y P.A = punto de articulación. La noción de P.A como conjunto de rasgos que intervienen en los procesos fonológicos es tomada de Cressey (1974, p. 69-82).

**Donde <> = irregular y % = especular.

Los datos se transcriben fonéticamente de acuerdo con las normas de The International Phonetic Alphabet (2010). Por tanto, las reglas fonológicas que se suministran a continuación permiten relacionar los dos cuadros anteriores con los datos proporcionados en el artículo.

Los resultados obtenidos se presentan a continuación.

1. Tipos silábicos permitidos

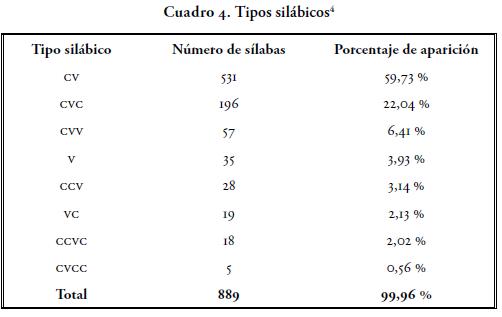

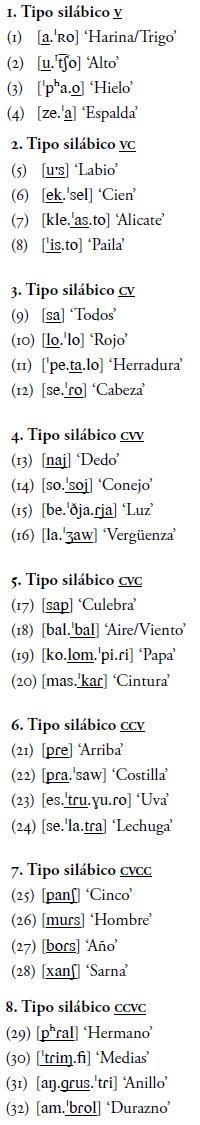

Los tipos silábicos más productivos en el rromanés bolochók son los siguientes ocho tipos: V, VC, CV, CVV, CVC, CCV, CVCC, CCVC, siendo el tipo canónico -el que aparece con mayor reiteración en los datos elicitados- el CV, tal como se aprecia en el siguiente cuadro que indica los porcentajes de aparición:4

A continuación se presentan ejemplos de cada uno de los tipos silábicos:

Además de los anteriores tipos silábicos señalados, los siguientes cuatro —VV, CVVC, CCVV, CCVVC— son considerados tipos silábicos escasos —menos productivos— debido a que tan solo se han encontrado uno o dos ejemplos de cada uno de ellos. Se ha llegado a la conclusión de que también son tipos productivos para la lengua y que su escasez se debe a que a una mayor complejidad silábica es esperable una menor productividad. Los ejemplos de cada uno de ellos son los siguientes:

Tipo silábico vv

(33) [ej] 'Sí'

Tipo silábico cvvc

(34) [di.nja'.man] 'Castigo'

Tipo silábico ccvv

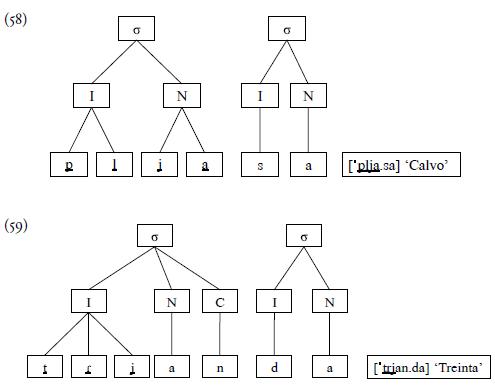

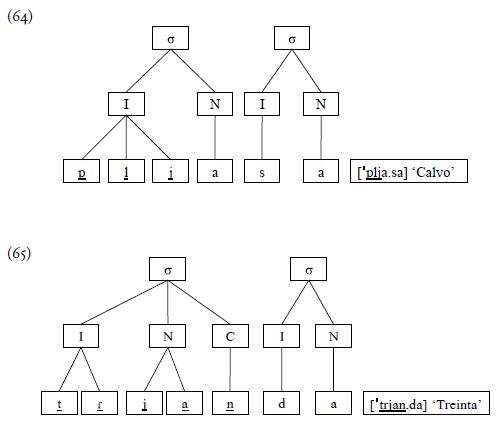

(35) ['plja.sa] 'Calvo'

(36) [es.'traj.tha] 'Morral/Mochila'

Tipo silábico ccvvc

(37) ['trjan.da] 'Treinta'

Como se concluye de los anteriores datos el número máximo de segmentos que acepta el rromanés en una sílaba es cuatro y ejemplos como (37) deben considerarse excepcionales.

2. Estructura silábica

A partir del anterior análisis es posible enunciar las siguientes correlaciones, para las cuales se ha optado por emplear un sistema tripartita de análisis —es decir, con los constituyentes inicio, núcleo y coda—, por considerar que este permite explicar con más claridad la estructura silábica de la lengua y porque, dado el interés descriptivo del presente trabajo, es más funcional al realizar comparaciones tipológicas.

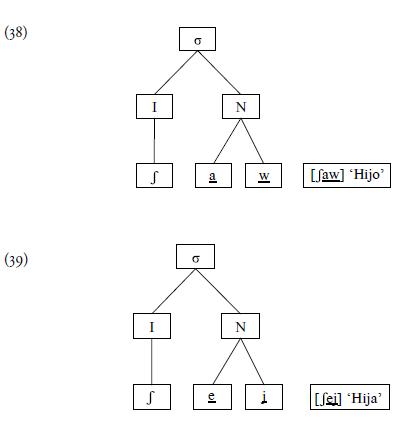

El rromanés bolochók de Cúcuta es una lengua en la cual únicamente funcionan como núcleo silábico segmentos vocálicos. De igual manera, es una lengua que permite núcleos complejos (NC), como se aprecia en los siguientes ejemplos:

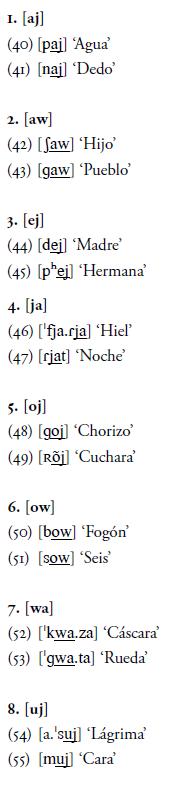

El inventario de núcleos complejos productivos en la lengua —un total de ocho—, con sus respectivos ejemplos, se presentan a continuación:

En todas las secuencias que implican complejidad en el núcleo —diptongo—, uno de los segmentos corresponde siempre a un fonema vocálico alto, es decir, uno de los segmentos debe ser necesariamente [j] o [w], tal como se aprecia en los anteriores ejemplos (40-55).

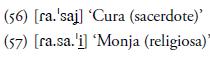

Una de las razones para asumir que [j] o [w] son realizaciones de vocales altas está relacionada con el acento, que en rromanés es léxico, es decir, no se puede predecir cuál sílaba es la acentuada, ni se pueden establecer patrones para asignarlo de manera algorítmica. Esto se debe a que la sílaba que lleva el acento está determinada léxicamente y, por tanto, toda vocal alta que no esté acentuada emergerá como glide en la superficie fonética, no importa si es prevocálica o posvocálica. El contraste presentado en los siguientes ejemplos muestra cómo la diferencia vocal/glide se debe precisamente a la posición del acento. En el caso de (56), la palabra es paroxítona. Por lo tanto, la 'i' final aparece como glide. En el caso de (57), la palabra es oxítona, por lo tanto la 'i' aparece como vocal alta.

Se considera que los glides prevocálicos forman parte del núcleo silábico porque en un sistema de análisis tripartita palabras como las señaladas en los ejemplos (35) ['plja.sa] 'Calvo' o (37) ['tɾjan.da] 'Treinta' de no permitir la lengua núcleos complejos y, por esta razón, no formar parte del núcleo el fono [j], necesariamente tendría que formar parte del inicio, como se aprecia en los siguientes casos:

Pero un análisis del anterior tipo llevaría a considerar que la lengua permite sobrecomplejidad —más de dos segmentos— en inicio —lo cual no es cierto— y que, además, dicha sobrecomplejidad solo sería posible con el fono [j], lo cual ya es sospechoso. De igual manera, este análisis llevaría a considerar un aumento en los tipos silábicos, no respecto de los núcleos, pero sí respecto de los márgenes y por esto la lengua ya no tendría núcleos complejos, sino solo núcleos simples, generando lo anterior un desequilibrio en favor del margen, lo cual es bastante anómalo. De hecho, lo más común tipológicamente es que, si solo un constituyente es complejo, este sea el núcleo y no los márgenes.

De igual manera, los glides posvocálicos se consideran parte del núcleo, ya que su inclusión no implicaría sobrecomplejidad para este, algo que, como se vio en el apartado anterior, no admite el rromanés, cuyo núcleo es máximamente binario. Además, tampoco hay en posición de coda secuencias VC. Por tanto, asumir que pueden ser parte de la coda implicaría una excepción en relación con los segmentos que esta permite, a sus categorías, y, como se expone más adelante, la coda compleja está asociada al linde de palabra.

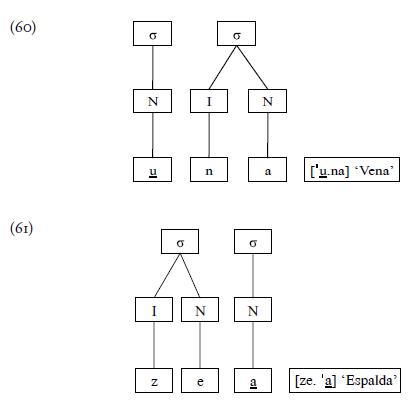

También se puede afirmar que el rromanés de Cúcuta es una lengua que permite sílabas sin inicio (I), es decir, no es una lengua de inicio obligatorio, como se aprecia en los siguientes ejemplos:

A su vez, es una lengua que acepta inicio complejo (IC), tal como se aprecia en los siguientes ejemplos5:

Igualmente —y de manera escasa— la lengua, cuando permite inicio complejo, también puede aceptar complejidad en el núcleo en una misma sílaba, como se aprecia a continuación:

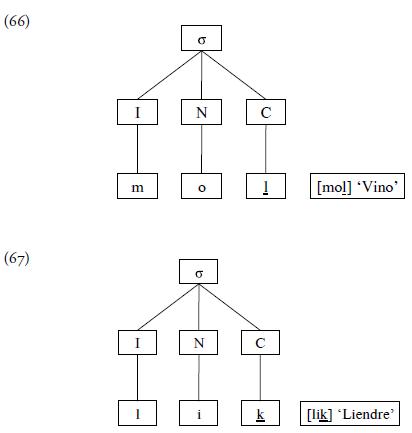

Es una lengua que permite coda (C), como se puede ver en los siguientes ejemplos6:

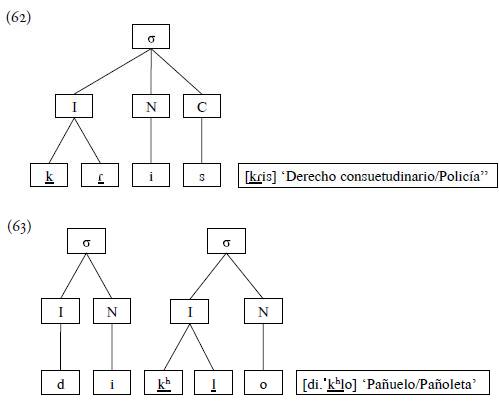

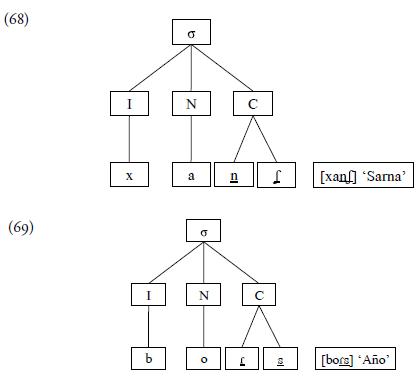

Además, es una lengua que permite excepcionalmente coda compleja (CC) solo como efecto de linde de palabra. En otras palabras, tan solo es posible complejidad en coda en sílabas ubicadas en posición final de palabra, y no es permitida dicha complejidad en sílabas en posición inicial o intermedia. De igual manera, cuando se presenta complejidad en coda no se permite núcleo complejo en la misma sílaba.

A continuación se presentan dos ejemplos de complejidad en coda.

De manera poco frecuente se permite, en una misma sílaba, núcleo complejo y coda, como en los siguientes ejemplos:

3. Escala de sonoridad

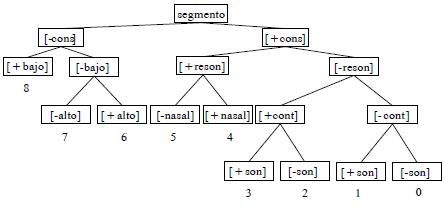

Las referencias más antiguas a la escala de sonoridad se remontan a autores como Jespersen y Grammont (Angoujard, 1997). En este trabajo se sigue la propuesta de ocho grados ideada por de Blevins (2001, pp. 79-81). Por tanto, la escala debe entenderse de acuerdo con el siguiente esquema7:

En el rromanés bolochók los segmentos que constituyen una sílaba cumplen la anterior escala de sonoridad, es decir, entre cada miembro de una sílaba y el pico de la sílaba ocurre una elevación de sonoridad, pero, en el caso del rromanés, nunca un plató, como se observa en los siguientes ejemplos:

Elevación de sonoridad 8

4. Contextos de realización de los fonemas consonánticos y vocálicos en relación con la estructura silábica

En este apartado se presentan los contextos de realización de cada uno de los fonemas del rromanés bolochók de la ciudad de Cúcuta en relación con la estructura silábica descrita con anterioridad.

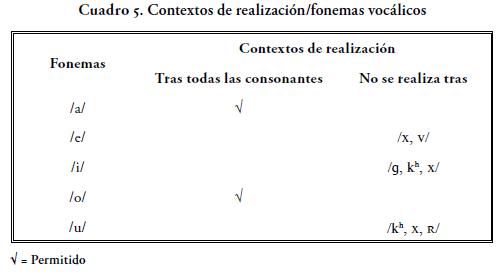

Como se desprende del Cuadro 5, no todas las vocales se realizan tras todas las consonantes.

Se deduce del Cuadro 6 que todos los segmentos consonánticos pueden constituir un inicio y este puede constar de uno o dos segmentos —como ya se señaló—, pero cuando consta de dos segmentos el primero necesariamente debe ser oclusivo, oclusivo aspirado o el segmento fricativo labiodental sonoro [v]. El segundo segmento necesariamente debe ser la lateral aproximante [l] o la vibrante simple [ɾ], pero no todas las secuencias son posibles.

Como se deduce del Cuadro 7, la complejidad en posición de coda silábica solo se permite en posición final de palabra y en los siguientes dos casos: al segmento nasal alveolar [n] solo lo puede seguir el segmento fricativo alveopalatal sordo [ʃ], y al segmento vibrante simple [ɾ] solo lo puede seguir el segmento fricativo alveolar sordo [s]. Por tanto, solo son posibles las siguientes secuencias y en este orden; [nʃ] y [ɾs].

5. Conclusiones

La sílaba del rromanés bolochók de la ciudad de Cúcuta (Colombia) presenta 12 tipos silábicos: V, VC, CV, CVV, CVC, CCV, CVCC, CCVC (más productivos), VV, CVVC, CCVV, CCVVC (menos productivos), siendo el tipo canónico el CV. Como se concluye de los anteriores datos, el número máximo de segmentos que acepta el rromanés en una sílaba es cuatro (de manera excepcional cinco).

Es una lengua en la cual únicamente funcionan como núcleo silábico segmentos vocálicos. Esta permite complejidad en el núcleo (diptongo) en los siguientes ocho casos: [aj]; [aw]; [ej]; [ja]; [oj]; [ow]; [wa]; [uj]. En todas las anteriores secuencias, uno de los segmentos corresponde siempre a un fonema vocálico alto.

También se puede afirmar que es una lengua que permite sílabas sin inicio (I), es decir, no es una lengua de inicio obligatorio y, además, permite inicio complejo (IC). De manera escasa, cuando permite inicio complejo también puede aceptar complejidad en el núcleo en una misma sílaba.

Es una lengua que permite coda (C) y coda compleja (CC), en este último caso solo como efecto de linde de palabra. Cuando se presenta complejidad en coda no se permite núcleo complejo en la misma sílaba. De manera poco frecuente admite, en una misma sílaba, núcleo complejo y coda. También es una lengua cuyos segmentos cumplen la escala de sonoridad propuesta por Blevins (2001), ya que entre cada miembro de una sílaba y el pico de la sílaba ocurre una elevación de sonoridad, pero nunca un plató.

Notas

1Distintas comunidades gitanas rrom denominan a su lengua rromanés, así que bajo este nombre se agrupan diversas variantes.

2Para mayor información sobre la comunidad y la estructura de su lengua se recomienda revisar el artículo "Análisis fonémico del rromanés bolochók de Cúcuta - Colombia" (Caballero, 2012).

3Este cuadro es una sistematización de los procesos fonológicos descritos en Caballero (2012). Aquí, N = cualquier consonante nasal, C = consonante y P.A = punto de articulación, <> = irregular y % = especular. La noción de P.A como conjunto de rasgos que intervienen en los procesos fonológicos es tomada de Cressey (1974, pp. 69-82).

4Los tipos silábicos escasos -estos se explicitan más adelante- no se han incluido en este conteo.

5Los segmentos que pueden constituir un inicio complejo se presentan en el Cuadro 6.

6Los segmentos que pueden aparecer en coda simple y compleja se presentan en el Cuadro 7.

7En donde 0 = oclusivas (y africadas) sordas; 1 = oclusivas (y africadas) sonoras; 2 = fricativas sordas; 3 = fricativas sonoras; 4 = nasales; 5 = líquidas; 6 = vocales cerradas; 7 = vocales medias; 8 = vocales abiertas.

8De coda a núcleo y no de núcleo a coda, de acuerdo con la noción que implica que entre cada miembro de una sílaba y el pico de la misma ocurre una elevación de sonoridad, en donde miembro = extremo.

Referencias

Angoujard, J. (1997). Théorie de la syllabe: rythme et qualité. Paris: CNRS. [ Links ]

Blevins, J. (2001). The Syllable in Phonological Theory. En C. W. Kreidler (Ed.), Phonology: Critical Concepts: Syllables and Multi-level Analyses (vol. III, pp. 75-120). London: Routledge. [ Links ]

Caballero, O. (2012). Análisis fonémico del rromanés bolochók de Cúcuta - Colombia. Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada-DELTA, 28(2), 187-216. [ Links ]

Cressey, W. (1974). Homorganic in generative phonology. Papers in linguistics, 7, 69-82. [ Links ]

International Phonetic Association (2010). The International Phonetic Alphabet (Revised to 1993). Recuperado de http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/fullchart.html. [ Links ]

Obediente, E. (2001). Fonética y fonología. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes. [ Links ]

Starkie, W. (s. f.). Trotamundos y gitanos: aventuras de un juglar en Hungría y Rumania. Madrid: Aguilar. [ Links ]