INTRODUCCIÓN

Los referentes pueden presentar diferente estatus discursivo o accesibilidad en una porción dada del discurso, es decir, pueden variar respecto a su disponibilidad o accesibilidad en la memoria del interlocutor a lo largo del discurso (Ariel, 1990; Givón, 1983). Varios factores pueden afectar el estatus discursivo de los referentes. Entre ellos se destacan la distancia entre menciones, la prominencia del referente en el discurso, la copresencia de otros referentes competidores o la existencia de rupturas o cambios de unidades discursivas. Las secciones siguientes están dedicadas a la observación de este último factor y sus consecuencias en la expresión de referentes, y su seguimiento en el quichua santiagueño.

Se considera aquí que una ruptura en una unidad discursiva consiste en un cambio de episodio, de párrafo, de punto de vista, etc. (Ariel, 1990; Stirling, 2001). En estos términos, según Stirling (2001), no se trata de que el límite del cambio de unidad provoque la expresión de un referente con una forma más compleja, sino que el uso mismo de esa forma más explícita es la indicación de una frontera en la estructura discursiva. Para el quichua santiagueño, he identificado con estas funciones discursivas las fn con atributos clausales, es decir, cláusulas relativas encabezadas por un nominal, y otras cláusulas dependientes, fundamentalmente adverbiales y, especialmente entre ellas, las que integran el sistema de conmutación de la referencia (switch-reference) de la lengua.

Las cláusulas relativas se definen como aquellas que participan de la delimitación de un referente (Andrews, 2007; Lehmann, 2015). El evento expresado por la cláusula dependiente debe estar orientado semánticamente a ese referente (Comrie y Thompson, 1985; Lehmann, 2015). Véanse los siguientes ejemplos.

(1) pay qaa-ra-ø waa-s-ta

3sg ver-pas-3sg niña/o-pl-ac

‘Ella/él vio a las/os niñas/os.’1

(2) pay qaa-ra-ø waa-s-ta2[puklla-q-kuna-ta] crel

3sg ver-pas-3sg niña/o-pl-acjugar-nmlz-pl-ac

‘Ella/él vio a las/os niñas/os que jugaban.’

En el ejemplo (1), se presenta una cláusula simple con su argumento P expresado con un sustantivo waasta ‘a las/os niñas/os’. En cambio, en (2) el mismo referente es delimitado mediante una cláusula relativa nominalizada waasta [pukllaqkunata] ‘a las/os niñas/os [que jugaban]’. Esta cláusula permite introducir un evento del que las/os niñas/os participan como argumentos A, es decir, está semánticamente orientada a ese participante. De esta manera, en (2) el argumento P de la cláusula principal se expresa, ahora, mediante una frase nominal compuesta por un núcleo y una cláusula relativa. Para expresar cláusulas relativas, el quichua santiagueño presenta como principal estrategia la nominalización de la cláusula dependiente, mediante los sufijos -sqa, -nay -q (cf. para un desarrollo de cláusulas relativas en la lengua, Albarracín, 2016, pp. 111, 147; Juanatey, 2020, p. 202; para otras lenguas de la familia, Cerrón-Palomino, 2003, p. 310; Muysken, 2011; Weber, 1983; entre otros).

Las cláusulas adverbiales, por su parte, modifican, en un sentido muy general, a una cláusula principal y expresan conceptos semánticos como simultaneidad, anterioridad, posterioridad, causalidad o condición (Hetterle, 2015, p. 2). En quichua santiagueño, estas relaciones pueden expresarse mediante cláusulas nominalizadas, que se introducen gracias a los sufijos -sqa y -na, ilustradas en (3), y cláusulas que integran un sistema de conmutación de la referencia, señaladas ya sea por el sufijo que anticipa continuidad de la referencia -spa o el sufijo de discontinuidad -pti, como en (4). Además de estos dos recursos, se registran algunas relaciones adverbiales que también podrían ser expresadas con el converbo -s, como se ilustra en (5).

(3) Nominalizadores

a. [chayna tiya-sqa-n-pi]cadv amu-sa ka-ra-ø

así cop.loc-nmlz.ant-pos.3sg-loc venir-nmlz.ant cop-pas-3sg

suk vaca baya

una vaca baya

‘Mientras estaba así había venido una vaca baya.’ (Tebes y Karlovich, 2010, p. 218).

b. amchi-ta qo:qo-ø-q ka-ra-nku [miku-na-n-paq] cadv

amchi-ac dar:dar-obj.3-nmlz cop-pas-3pl comer-nmlz.post-pos.3sg-ben

‘Solían darle amchi (maíz o trigo tostado y molido) para que coma.’

(4) Conmutación de la referencia

a. chaymant[na chukcha-n-ta

después ya cabello-pos.3sg-ac

rutu-pu-ø-pti-y]cadv ni-a-ra-ø

cortar-apl-obj.3-disc-pos.1sg decir-obj.1-pas-3sg

‘Después cuando ya le había cortado el pelo, me dijo.’

b. [paykuna-pura tiya-spá] cadv kichwa-lla-p

3pl-inter cop.loc-cont.top quichua-excl-loc

rima-q ka-ra-nku

hablar-nmlz cop-pas-3pl

‘Si estaban entre ellos, solían hablar en quichua solamente.’

(5) manchaku-s lloqse-ra-ø

asustarse-conv salir-pas-3sg

‘Porque se asustó/asustándose salió.’

Los ejemplos de (a) son casos de cláusulas que expresan un significado temporal en relación con el evento principal. De esta manera, ambos ejemplos introducen una circunstancia ‘mientras estaba ahí’ en (3a) y ‘cuando ya había terminado’ en (4a). En cambio, los ejemplos de (b) ilustran relaciones lógicas: en (3b) la cláusula mikunanpaq ‘para que coma’ es el propósito del evento principal ‘solían darle’ y en (4b) la cláusula con sufijo de conmutación de la referencia permite señalar una condición ‘si estaban entre ellos’. El converbo manchakus ‘porque se asustó’ de (5) también establece una relación lógica de razón o causa (cf. para las cláusulas adverbiales en quichua santiagueño, Albarracín, 2016, p. 171; Juanatey, 2020, p. 233; para estudios en otras lenguas de la familia, Cerrón-Palomino, 2003, p. 318; Cole, 1983; Weber, 1980, entre otros).

Según pudo observarse, estos diferentes tipos de cláusulas alternan su aparición en el discurso, desempeñando funciones específicas relativas a la expresión y el seguimiento de referentes o indicando porciones específicas del discurso. Así, por ejemplo, las cláusulas relativas se especializan en el anclaje de nuevos referentes al inicio de los textos, como puede verse en (6), donde se introduce por primera vez al referente que será el protagonista del relato subsiguiente. Como se ve en el ejemplo, al núcleo nominal Don Victoriano Figueroa sigue una cláusula relativa que delimita su referencia ‘[que era de los que vinieron primero al Castaño]’.

(6)don.victoriano.figueroa [wamaq amo-q-kuna-manta

don.victoriano.figueroa primero venir-nmlz-pl-abl

tiya-ko-q castañu-pi] crel

cop.loc-rfl-nmlz Castaño-loc

ka-sqa-n-ta ka-ra-ø ne-q ka-ra-nku[...]

cop-nmlz.ant-pos.3pl-ac cop-pas-3sg decir-nmlz cop-pas-3pl

‘Solían decir que Don Victoriano Figueroa fue de los primeros que vinieron asentarse en el Castaño.’ (Lit. Don Victoriano Figueroa [que era de los que vinieron primero al Castaño] que él era solían decir.’). (Tebes, 2009, p. 184).

Las cláusulas adverbiales, por su parte, son más frecuentes en otras porciones del discurso. Por ejemplo, en (7) puede verse que la cláusula de conmutación de la referencia recupera el evento de la oración anterior para indicar el comienzo de la complicación del relato. A partir de ese punto comienza a desarrollarse una disputa entre los personajes (el tigre y el zorro) en torno a la comida.

(7) a. chay aycha-n sumaq ni-s atari-s

dem.med carne-pos.3sg linda decir-conv levanterse-conv

ri-s caza-sa ka-ra-ø

ir-conv cazar-nmlz cop-pas-3sg

‘-¡Esa es carne es linda!- dijo, se levantó y fue a cazarla.’

b. caza-spá miko-q saya-ku-sa ka-ra-ø pá

cazar-cont.top comer-nmlz parar-rfl-nmlz.ant cop-pas-3sg 3sg.top

‘Cuando la cazó, se paró a comerla.’

c. [pay miko-q saya-ku-pte-n-qa] cadv

3sg comer-nmlz parar-rfl-disc-pos.3sg-top

sobrinu-n-pas qemiku-s miku-naa-sa ka-ra-ø

sobrino-pos.3sg-ad arrimar-conv comer-des-nmlz cop-pas-3sg

‘Cuando él se había parado a comerla, su sobrino también, arrimándose, quiso comer.’ (Bravo, 1965, p. 59).

La hipótesis que guía esta investigación establece que en quichua santiagueño las cláusulas dependientes, por ser unidades de información en sí mismas, establecen relaciones entre eventos y referentes a nivel interclausal (local) y, como elementos de unidades más amplias, colaboran en la organización discursiva en el nivel global (Ariel, 1990; Givón, 2001; Matthiessen y Thompson, 1988, entre otros). En particular, se sostiene que las cláusulas relativas y adverbiales pueden actuar como indicadoras de un cambio en la estructura discursiva de textos narrativos. La interacción entre el dominio oracional y discursivo, en estos términos, supone poner en cuestionamiento el estudio de la sintaxis de las relaciones interclausales como un fenómeno de alcance exclusivamente oracional y considerar la compleja relación entre las expresiones lingüísticas y su función.

A continuación, se desarrollan los resultados del análisis de las cláusulas dependientes en textos narrativos para el quichua santiagueño, en lo que respecta a su distribución y función en relación con el desarrollo del tópico narrativo de cada texto. En primer lugar, se presenta una sección para introducir conceptos teóricos. Luego se incluye un apartado para presentar características del quichua santiagueño en términos geográficos y tipológicos. En la siguiente sección, se explicita la metodología. Luego se dedica el cuerpo del artículo para mostrar, explicar e ilustrar los resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones y discusiones.

MARCO TEÓRICO: REFERENCIALIDAD A NIVEL DISCURSIVO

Estatus discursivo de referentes y estructura del discurso

La referencia o el acto de referir (siguiendo principalmente a Kibrik, 2011; Lehmann, 2015) concierne al hecho de mencionar a una entidad (presente en la mente del hablante o el oyente que puede estar reflejado físicamente o no en la realidad externa) en el discurso mediante expresiones lingüísticas. Un hablante puede, mediante una mención referencial, crear un referente nuevo, apelando a lo que comparte con su interlocutor (la situación del discurso, el conocimiento enciclopédico, el universo del discurso o la experiencia compartida), o remitir a un referente que ya se encuentra mencionado, es decir, es posible anclar un referente en el universo del discurso o establecer una referencia endofórica. Una endófora puede realizarse con el fin de (i) recuperar un referente de forma anafórica apelando a la memoria del interlocutor, lo que se denomina ‘accesibilidad’ o ‘acceso’; o (ii) para distinguir un referente de otros referentes copresentes en el discurso, lo que se denomina ‘seguimiento referencial’.

En el transcurso del discurso un referente puede poseer diferente estatus discursivo, es decir, puede estar más o menos disponible o accesible en la memoria del interlocutor (Ariel, 1990; Givón, 1983). El hablante, en virtud de lo que supone que está o no disponible para el interlocutor en un momento determinado, selecciona diferentes expresiones referenciales, que serán más o menos explícitas. Varios factores pueden afectar el estatus discursivo de los referentes. En la literatura (Ariel, 1990; Givón, 1983; Lehmann, 2015; Stirling, 2001) suelen reconocerse al menos (i) la distancia entre la expresión y su mención anterior, (ii) la prominencia del referente en el discurso (Lehmann, 2015) o su saliencia (Stirling, 2001) o importancia temática (Givón, 1983), (iii) la unidad del contexto discursivo (Ariel, 1990; Stirling, 2001), y (iv) la presencia de referentes alternativos competidores. En este trabajo se prestará atención a la unidad discursiva, es decir, a considerar si la mención antecedente y la anáfora se encuentran dentro del mismo marco/mundo/punto de vista o segmento del discurso, para observar la variación de la expresión referencial. En términos generales, se contempla la relación entre la mención de una expresión referencial y su contexto discursivo.

Es posible que entre una anáfora y su antecedente exista una falta de unidad producto de un cambio en el discurso, ya sean cambios en el escenario, el transcurso de un considerable lapso de tiempo dentro del mundo del discurso, una frontera entre párrafos o episodios, digresiones, cambios en el punto de vista o conciencia, límites formales de párrafos, entre otros. Como señala Ariel (1990): “el alcance de la memoria está crucialmente relacionado con unidades textuales” (p. 20). Esto implica que, en ciertos contextos discursivos, como producto de una ruptura de la unidad, es decir, si el antecedente de la anáfora se encuentra fuera de los mismos límites, pueden esperarse expresiones más propias de las primeras menciones, es decir, expresiones formalmente más complejas o explícitas (Ariel, 1990; Stirling, 2001).

De la misma manera, lo identifica Stirling (2001) siguiendo el ‘Principio de Marcación Morfosintáctica’ de Fox, que afirma que los elementos más marcados en una oposición morfosintáctica tienden a asociarse con los límites discursivos. Según lo retoma Stirling, el principio sugiere que el empleo de elementos anafóricos de baja accesibilidad no está motivado solo porque la ruptura en la estructura del discurso afecte la continuidad, sino que el uso mismo de una forma más explícita constituye una indicación de una frontera en la estructura del discurso. Entonces estas expresiones complejas devienen en un indicio en sí mismas de una divisoria discursiva. Así, una forma altamente explícita crea el efecto de una pérdida de accesibilidad, por lo que permite al oyente concluir que esta anomalía se debe a una frontera discursiva (cf. Gundel et al., citados en en Stirling, 2001)3.

Cláusulas dependientes y coherencia discursiva

La estructura del discurso puede afectar la elección de la forma usada para la recuperación del referente y viceversa. Esta forma puede funcionar no solamente para seguir la referencia sino también para señalar fronteras discursivas (Stirling, 2001, p. 9). Por lo tanto, la distribución de los recursos de la lengua que colaboran en la recuperación referencial endofórica, como son las formas de baja accesibilidad, en especial, las fn con atributos clausales o los dispositivos de seguimiento referencial, como las cláusulas de conmutación de la referencia, pueden funcionar también para señalar límites discursivos.

En este sentido, otros estudios ya han identificado que los fenómenos de combinación clausal, específicamente las cláusulas adverbiales, no pueden caracterizarse por completo en términos oracionales, sino que son de interés para observar la organización discursiva (Matthiessen y Thompson, 1988; Thompson y Longacre, 1985). Como señalan Thompson y Longacre (1985), en algunas lenguas el hecho de que cierto tipo de cláusulas ocupen posiciones prepuestas hacia los límites oracionales no se trata de una mera opción gramatical, sino que su variación tiene una explicación en su función discursiva. Específicamente, los márgenes oracionales se consideran espacios funcionales típicos para la expresión de cláusulas adverbiales. Así las cláusulas que señalan relaciones adverbiales en las que una realza a la otra circunstancialmente tienen la habilidad de ‘coreografiar’ largos e intrincados patrones de movimiento semántico que caracterizan a los discursos (Matthiessen y Thompson, 1988). Estas relaciones entre cláusulas, tal como se señaló para las expresiones de baja accesibilidad, suelen encontrarse también en los cortes principales de la estructura de un texto. Por ejemplo, Matthiessen y Thompson (1988) han identificado que en textos escritos en inglés una cláusula antepuesta que expresa una circunstancia puede señalar una nueva porción estructural del discurso; o que las cláusulas de propósito, que son generalmente pospuestas, pueden actuar como orientación al lector para la próxima porción discursiva.

De esta manera, la literatura concuerda en que las cláusulas adverbiales pueden integrarse a la organización y coherencia discursiva (Givón, 2001; Matthiessen y Thompson, 1988), desempeñando diferentes funciones. Una de las funciones discursivas de estas cláusulas consiste en que pueden constituirse semánticamente como ‘puestos-guía’ (guide-posts, Chafe, 1984; relating back,Thompson et al., 2007) del flujo de la información cuando están presentes en transiciones de una porción de texto a otra. Así, algunas cláusulas adverbiales suelen encontrarse en cortes principales de la estructura del texto, como es el caso del inglés, mencionado anteriormente (Matthiessen y Thompson, 1988). A su vez, siendo que la expectativa no marcada a nivel discursivo es la continuidad -temporal o referencial- (Comrie, 1999), otra función de las cláusulas adverbiales es la de responder a tal expectativa presentando información dada/conocida y actuando como vínculos que reiteran o resumen el texto precedente, como las cláusulas de resumen o de enlaces tail-head (tail-head linkage) (Matthiessen y Thompson, 1988).

Por su parte, las cláusulas de conmutación de la referencia expresan congruencias entre eventualidades siendo solo una de sus subfunciones el seguimiento referencial (Stirling, 1993). Estos sistemas al nivel de la relación entre cláusulas pueden expresar (dis)continuidad referencial (típicamente anticipar continuidad o cambio de sujetos entre las cláusulas relacionadas); indicar información sobre un referente, como su valor de agentividad o señalar anterioridad o separación en el tiempo entre los eventos. Sin embargo, se ha identificado que las cláusulas de conmutación de la referencia pueden desempeñar también diferentes funciones discursivas. El marcador de conmutación de la referencia, en estos casos, establece además de una relación a nivel local entre cláusulas, una relación entre unidades de discurso más amplias.

Según Van Gijn (2016) no existen hasta el momento investigaciones sistemáticas acerca de las situaciones de uso de las cláusulas de conmutación de la referencia. Sin embargo, prototípicamente, parecen ser más frecuentes en narrativas que en conversaciones. El contexto en el que aparecen estas cláusulas en las lenguas es de importancia, según el autor, para explicar las intrincadas formas en las que interactúan con la estructura discursiva más amplia, por ejemplo, cuando otros factores discursivos son de más peso que la resolución de la identidad referencial (Stirling, 1993), como puede ser el estatus de activación de un referente, su rol en el seguimiento referencial o la participación en cláusulas de recapitulación.

Como fue mencionado, diferentes tipos de discontinuidad en la unidad discursiva, cambios o quiebres temporales, de lugar, de punto de vista o simplemente la marcación formal de límites textuales suelen inspirar la expresión de antecedentes recientemente mencionados como expresiones referenciales más típicas de las primeras menciones. Esta misma lógica parece extenderse a las cláusulas marcadas de los sistemas de conmutación de la referencia y es posible, por ejemplo, que una marcación de discontinuidad sea usada a pesar de existir correferencia de sujetos a nivel local, para indicar un quiebre en el discurso. Así, si se considera a los marcadores de conmutación de la referencia como expresiones multifuncionales, se han relevado funciones relativas a la marcación de continuidad/discontinuidad discursiva (Stirling, 1993, 2001)4.

De esta manera, los sistemas de conmutación de la referencia pueden anticipar un contraste o señalar continuidad/cambio en la secuencia cohesiva de los eventos en el discurso. Por ejemplo, pueden anticipar hechos o cambios sorprendentes en el desarrollo de una narrativa, como en amele (lengua papuana), donde una marcación ‘inesperada’ de conmutación de la referencia determina cambios en la situación más que un cambio de la referencia. En cambio, en pomo central (familia pamoana), por ejemplo, se ha observado que el marcador de identidad puede señalar que los eventos forman una secuencia temática coherente (cf. Roberts, 1988 y Mithun, 1993, citados en Van Gijn, 2016). A su vez, las cláusulas de conmutación de la referencia, en algunas lenguas, también permiten dividir el discurso en porciones contrastivas con tópicos distintos o un mismo tópico. Entonces, un marcador de discontinuidad no esperado puede anticipar un cambio de protagonista o un protagonista de difícil acceso; mientras que una sucesión de cláusulas con marcadores de continuidad puede señalar la alta topicalidad de un participante en ese fragmento discursivo. Otras funciones discursivas de estos sistemas, en especial de usos no motivados por la relación entre referentes a nivel sintáctico, incluyen la indicación de un cambio temporal o episódico; cambios de lugares -indicado por verbos de movimiento o adverbios locativos-; cambios de hablante; o la marcación de una frontera discursiva generalmente indicada mediante cláusulas de recapitulación.

El quichua santiagueño

Caracterización sociolingüística y tipológica

El quichua santiagueño pertenece a las lenguas de la rama sureña de la familia lingüística quechua habladas, aproximadamente, desde los departamentos de Junín y Huancavélica en Perú, hacia el sur del mismo país, incluyendo Bolivia, hasta el norte chileno y argentino. Se trata en la actualidad de una lengua vital hablada por población bilingüe español-quichua, principalmente en la provincia de Santiago del Estero, en el Noroeste argentino, aunque también en las grandes ciudades del país como producto de la migración interna.

La lengua es aglutinante y sufijante. Cuenta con sufijos flexivos que expresan en bases nominales (nombres y adjetivos) número, posesión y caso. En los verbos, diferentes sufijos pueden expresar significados de aspecto, tiempo, modo, cambios de valencia, persona objeto y sujeto. Además, una serie de sufijos se especializan en expresar modalidad y evidencialidad, tanto sobre bases nominales como en verbos. Respecto de la sintaxis, presenta marcación en el dependiente mediante sufijos de caso y marcación en el núcleo del paciente y el recipiente (con tercera persona cero). La oración generalmente sigue el orden sov, y en la oración compleja, la dependiente suele preceder a la cláusula principal. Sin embargo, el quichua santiagueño presenta una variación significativa en estos órdenes. La nominalización se aplica a raíces verbales para la derivación léxica y es la estrategia principal para la expresión de oraciones dependientes. Un sistema de conmutación de la referencia se despliega en quichua santiagueño en ciertas relaciones adverbiales (relaciones de secuencialidad, circunstancia, condición, concesión y causa, fundamentalmente). En las lenguas de la familia, sin embargo, existe cierta variación respecto de en qué tipo de cláusulas puede encontrarse este sistema.

Breve repaso del sistema de referencialidad del quichua santiagueño

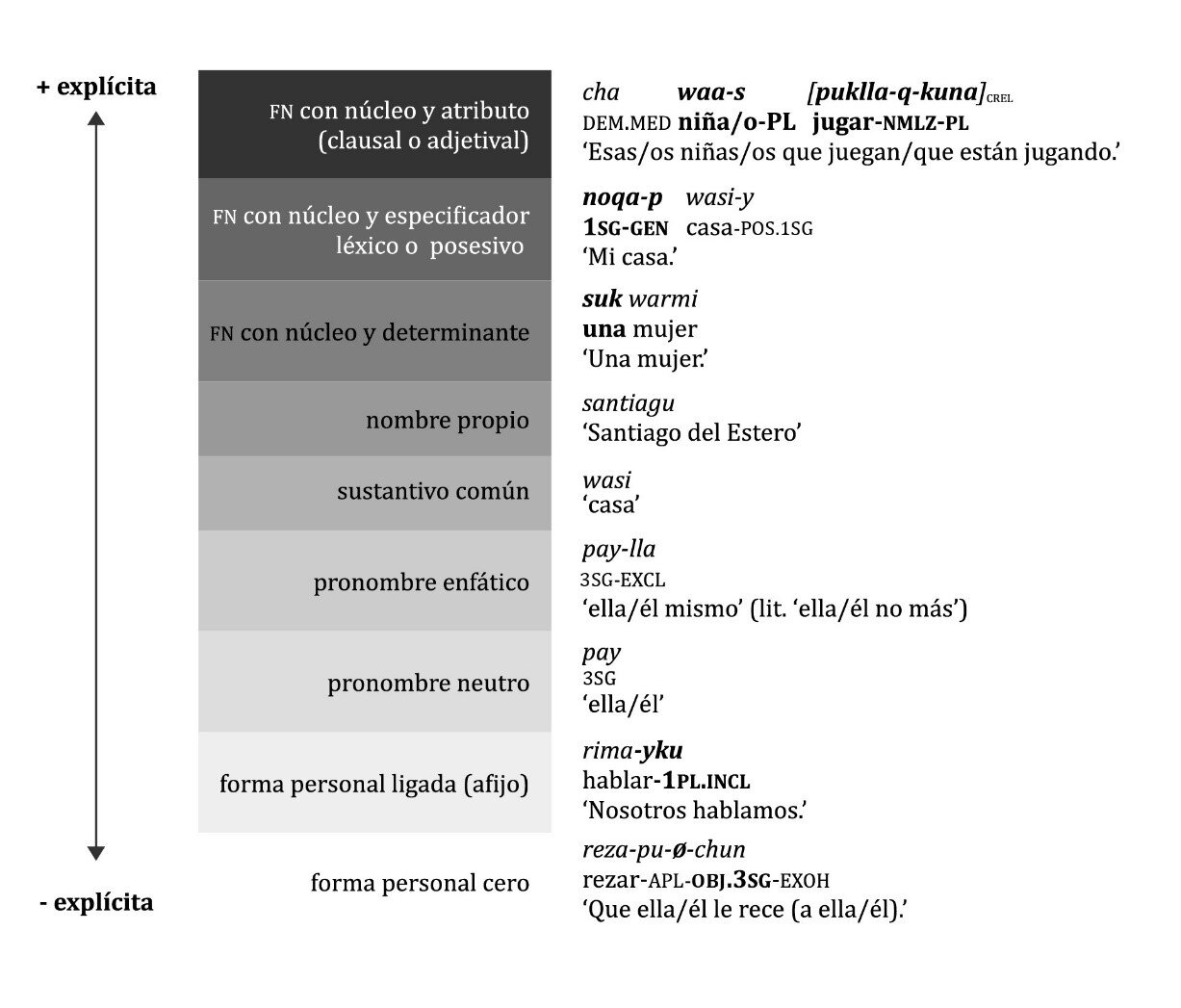

En la Figura 1 se ejemplifican las expresiones referenciales de la lengua, según su grado de explicitud o complejidad estructural (Ariel,1990; Givón, 1983; Kibrik, 2011; Lehmann, 2015). En el extremo superior se ubican las FN con atributos clausales (cláusulas relativas) o adjetivales, mientras que, hacia el otro extremo de la escala, se advierte que la lengua permite la marcación cero de formas personales en ciertas oportunidades (principalmente, la tercera persona objeto marcada en el núcleo y sujeto de tercera persona en verbos en pasado). A lo largo de la escala se consignan FN con especificadores léxicos, con determinantes (numeral suk ‘uno’, devenido en determinante indefinido, y formas demostrativas que expresan diferentes grados de especificidad y definitud del referente), nombres propios y comunes, pronombres personales y sufijos personales.

Para realizar el seguimiento de referentes (Tabla 1) al nivel oracional se identifican sufijos verbales reflexivos y recíprocos, y el sistema de conmutación de la referencia para relaciones interclausales antes mencionado. A nivel discursivo, la marcación verbal de número y persona permite realizar el seguimiento referencial más allá de los límites oracionales. Asimismo, he identificado en algunas narraciones tradicionales, como las fábulas, la asignación del sufijo de caso acusativo -ta o -t a un referente conocido o más individuado para facilitar su seguimiento (marcación proximativa/obviativa; Juanatey, 2020, en prensa). Finalmente, se consignan la marcación de tópico mediante el sufijo -qa y las cláusulas adverbiales que funcionan como enlaces de recapitulación (tail-head linkage), que colaboran en el seguimiento de referentes y de otros elementos de la coherencia discursiva.

Tabla 1 Dispositivos de seguimiento referencial del quichua santiagueño

| Alcance | Recurso |

|---|---|

| Local (oracional) | reflexivo |

| recíproco | |

| conmutación de la referencia | |

| Discursivo | número y persona |

| marcación proximativo/obviativo | |

| marcación discursiva de tópico (-qa) | |

| enlaces de recapitulación |

Hasta el momento, resultan escasos los trabajos que han emprendido el estudio de fenómenos del nivel discursivo en lenguas de la familia quechua. En general, las gramáticas descriptivas limitan sus análisis hasta el nivel oracional, aunque pueden mencionarse excepciones, como Calvo-Pérez (1993), para el cusqueño, Weber (1996), para el quechua huallaga, o Albarracín (2016) para el santiagueño. Respecto de los recursos que colaboran en la coherencia discursiva, pueden destacarse los análisis del marcador de tópico -qa -compárese con Sánchez (2010) y Calvo-Pérez (1993), para el quechua cusqueño; Muntendam (2015), para el cochabambino; Albarracín (2016) y Juanatey (2020), para el santiagueño-, de las marcaciones temporales -compárese con Hintz (2007), para el quechua del sur de Cunchucos- y de las cláusulas de conmutación de la referencia -compárese con Stewart (1987), para el quechua del sur de Conchucos; Juanatey y Califa (2021), para el quichua santiagueño; Juanatey (2019), para una comparación en la familia quechua-.

METODOLOGÍA

Para esta investigación se emplearon fuentes primarias obtenidas en trabajos de campo y fuentes secundarias. El trabajo de transcripción y traducción de los audios recolectados en campo, tanto en Santiago del Estero como en la provincia de Buenos Aires, se realizó en forma colaborativa con dos consultantes residentes en la provincia de Buenos Aires. Como resultado, se conformó un corpus de textos narrativos monológicos (anécdotas, mitos, casos, fábulas y cuentos).

Todo el corpus se organizó y analizó mediante el uso de softwares libres para el trabajo con audios y datos lingüísticos. Se emplearon ELAN (2022), que permite la transcripción a partir de videos y audios y la anotación de diferentes tipos de información sincronizada con el audio/video (fonológica, gramatical, etnográfica, etc.) y FieldWorks (2022), que permite el interlineado de textos, a la vez que elabora una base de datos léxicos y gramaticales.

Se realizó un relevamiento de las cláusulas complejas en el corpus. Para cada tipo de cláusula dependiente se identificó la forma de introducción (el sufijo nominalizador empleado), su función sintáctica, su posición en la oración (prepuesta/pospuesta) y su ubicación en secciones de la narrativa. Para segmentar las partes del discurso se consideraron las secciones propuestas por Chafe (2001) en relación con el desarrollo de un tópico narrativo que consisten en:

un resumen de apertura, que puede estar o no presente,

un estado inicial más o menos obligatorio que aporta la orientación espaciotemporal y/o epistémica,

una complicación que perturba el estado inicial con eventos que llevan al clímax,

el clímax que, en tanto evento inesperado, constituye la razón de la narración,

un desenlace que provee la relajación hacia el estado final,

el estado final en el que se incorpora un nuevo conocimiento proporcionado por el clímax y

una coda, presente o no, que consiste en un metacomentario sobre el tópico narrativo como un todo5.

Cabe señalar que no todas estas secciones fueron encontradas en todos los casos y que cada una fue, a su vez, subdividida en inicio, medio y cierre.

A partir de este análisis se contabilizaron los aspectos anteriores para cada instancia de cláusula dependiente empleando planillas de cálculo y se elaboraron gráficos para organizar los resultados cuantitativos.

RESULTADOS: CONTEXTO DISCURSIVO Y CLÁUSULAS DEPENDIENTES

Para observar de qué modo los cambios en la unidad discursiva pueden afectar la expresión de los referentes y la distribución de las diferentes cláusulas dependientes en el quichua santiagueño, se observó la distribución de las cláusulas relativas y adverbiales en el corpus de textos. Dentro de estas últimas, se consideraron, por un lado, las cláusulas adverbiales que integran el sistema de conmutación de la referencia, tanto las que indican continuidad -spa como discontinuidad -pti, y, por otro, las cláusulas adverbiales señaladas por los nominalizadores -sqa y -na. Sin embargo, también se observó que la presencia de algunas construcciones con el converbo -s resultan igualmente relevantes para la organización discursiva en ciertas partes de las narrativas. Estas construcciones no son consideradas aquí una cláusula dependiente sino un evento que cumple función de modificación adverbial (cf. Juanatey, 2020).

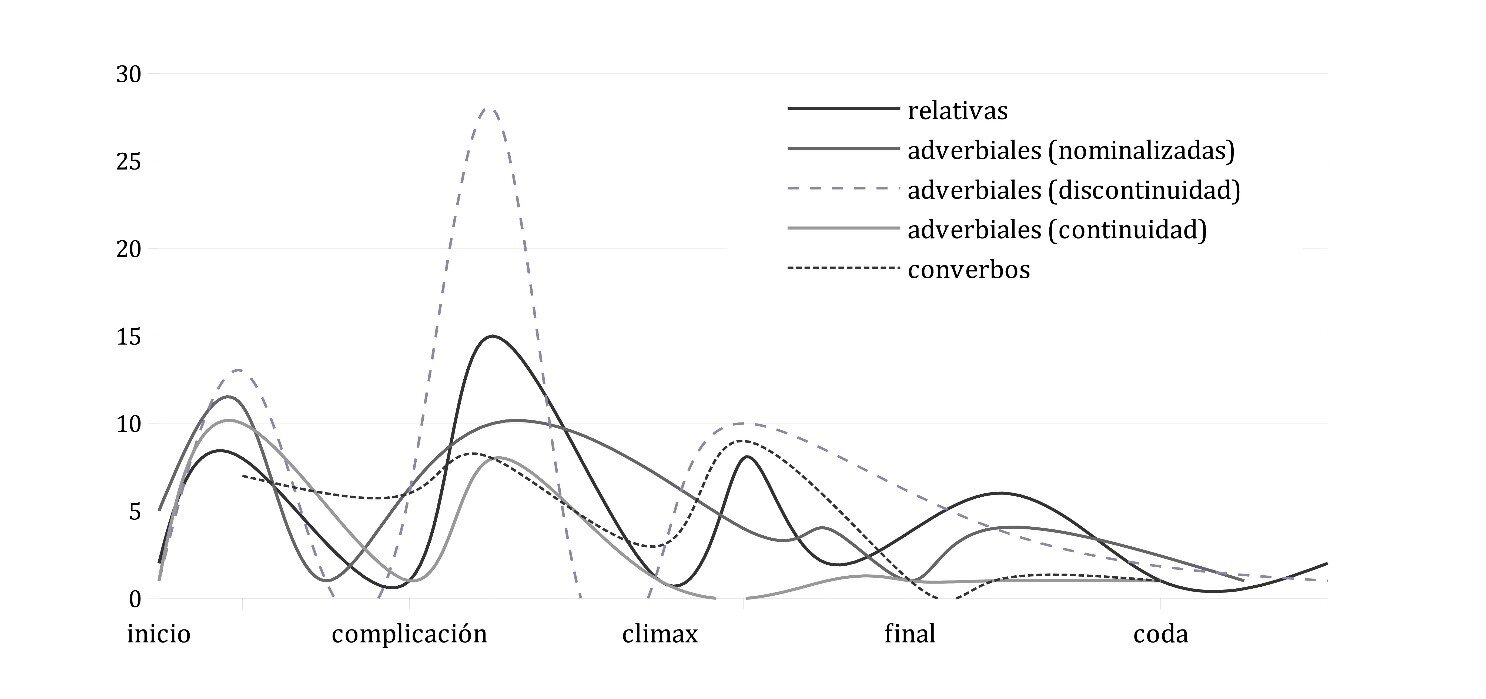

En la Figura 2, se presenta la distribución de las cláusulas dependientes mencionadas según las secciones identificadas en las narrativas del corpus. El eje vertical indica cantidad de cláusulas en el total del corpus, el eje horizontal sigue la segmentación de Chafe (2001) dada a las secciones del desarrollo de las narrativas. Las líneas son continuas, por lo que puede observarse también si están ubicadas al inicio, medio o cierre de cada sección.

Figura 2 Distribución de cláusulas dependientes según partes de la narrativa en un corpus de quichua santiagueño

Respecto de la distribución general de cláusulas dependientes en los textos, se observó que las secciones finales y codas, en especial, suelen contar con menos cantidad; mientras que la concentración mayor de relaciones interclausales se da en la sección de la complicación, es decir, durante la presentación de eventos disruptivos que perturban el estado inicial. Esto se condice con la hipótesis sobre la relación entre cambios en el discurso y expresiones referenciales complejas o cláusulas adverbiales mencionada en la sección dedicada al marco teórico (Ariel, 1990; Stirling, 2001).

Estado inicial

En cuanto a las secciones de las narrativas, predominan en el estado inicial las cláusulas adverbiales. Incluso es frecuente que se presentan de forma sucesiva, como se ve en el ejemplo siguiente, donde cada cláusula es una reformulación de la anterior. De esta forma, en (8), el narrador comienza el relato de una anécdota familiar sobre el día del Tanicu. El Tanicu es una festividad en donde se celebra la abundancia y se reflexiona sobre la carencia, llevada a cabo en algunas zonas de Santiago del Estero el primer domingo de octubre.

(8)

estado inicial

a. [noqa uywa-sqa-y-pe-qa] cadv

1sg criar-nmlz.ant-pos.1sg-loc-top

b. uyari-ysh[...] yuya-chi-a<ychis chayraq

oír-imp.2pl recordar-caus-obj.1sg<2pl recién

‘Cuando yo me criaba... escuchen, me hicieron acordar recién.’

c. [noqa uywa-sqa-y-pe-qa] cadv [waa ka-sqa-y-lla-pi] cadv

1sg criar-nmlz.ant-pos.1sg-loc-top niño cop-nmlz.ant-pos.1sg-excl-loc

[waa ka-pti-y] cadv mama-y yuya-q ka-ra-ø

niño cop-disc-pos.1sg mama-pos.1sg recordar-nmlz cop-pas-3sg

wamaq domingo octubre-pa

primer domingo octubre-gen

‘Cuando yo me criaba, cuando era niño, cuando era niño, mi mamá solía recordar el primer domingo de octubre...’

Respecto de las fn con cláusulas relativas, se observa que al inicio de las narraciones existe una concentración de estas, por tratarse del anclaje de nuevos referentes. Esto es que las primeras menciones de referentes suelen expresarse mediante formas estructuralmente complejas. En especial, las formas referenciales más explícitas de la lengua, es decir, las fn con atributos adjetivales y con cláusulas relativas, juegan un rol de importancia a nivel local en el anclaje de los referentes. En (9) se reitera el ejemplo (6) de la introducción en el que se ilustra el anclaje del referente protagonista al inicio del relato con una cláusula relativa.

(9)

estado inicial

don.victoriano.figueroa [wamaq amo-q-kuna-manta

don.victoriano.figueroa primero venir-nmlz-pl-abl

tiya-ko-q castañu-pi] crel

cop.loc-rfl-nmlz Castaño-loc

ka-sqa-n-ta ka-ra-ø ne-q ka-ra-nku[...]

cop-nmlz.ant-pos.3pl-ac cop-pas-3sg decir-nmlz cop-pas-3pl

‘Solían decir que Don Victoriano Figueroa fue de los primeros que vinieron asentarse en el Castaño.’ (Lit. Don Victoriano Figueroa [que era de los que vinieron primero al Castaño] que él era solían decir.’). (Tebes, 2009, p. 184).

De esta manera, mientras las cláusulas relativas actúan como anclajes eficientes de nuevos referentes en la sección inicial, como se vio en (9), las cláusulas adverbiales permiten presentar también de forma eficiente nuevas circunstancias, como pudo verse en (8).

Complicación

En las secciones de complicación, predominan principalmente cláusulas adverbiales indicadas con el sufijo de discontinuidad -pti y cláusulas relativas. Incluso, fue posible observar que las cláusulas con el sufijo -pti son la opción más frecuente para introducir las complicaciones, como se ilustra en (10) y (11).

(10)

a. [...] chaymantá alli-t descansa-s na

después.top bien-advr descansar-conv ya

[marcha-naa-n tiya-pti-n]cadv

marchar-des-3sg cop.loc-disc-pos.3sg

ni-sa ka-ra-ø [ima-paq chaya-saq salamanca-pé]ccomp[...]

decir-nmlz.ant cop-pas-3sg qué-ben llegar-fut.1sg salamanca-loc.top

‘Después de descansar bien ya cuando estaba queriendo irse, dijo “para qué iré a la Salamanca, yo me voy a volver.”’

COMPLICACIÓN

b. [na pangaria-s amu-pti-n] cadvpishqos na

ya amanecer-conv venir-disc-pos.3sgpájaros ya

paa-q pure-ra-nku

volar-nmlz andar-pas-3pl

‘Ya cuando venía amaneciendo los pájaros ya andaban volando.’

c. suk puyu ancha yana anaq-manta ura-ko-ra-ø

un nube muy negra arriba-abl bajar-rfl-pas-3sg

‘Una nube negra desde arriba bajó.’

d. y chay-lla-pi alli-t

y dem.med-excl-loc bueno-advr

lea-sa ka-ra-ø urma-chi-sa ka-ra-ø y

cubrir-nmlz.ant cop-pas-3sg caer-caus-nmlz.ant cop-pas-3sg y

uma-n muyu-pu-ø-sa ka-ra-ø

cabeza-pos.3sg girar-apl-obj3-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘ Y ahí no más bien lo cubrió bien y lo hizo caer y girar su cabeza.’ (Tévez en Albarracín, 2016).

(11)

estado inicial

a. pedro domador lloqa-sa ka-ra-ø suk potro

Pedro domador subir-nmlz.ant cop-pas-3sg un potro

ariscu-ta corrál uku-pi

arisco-ac corral.top dentro-loc

‘Pedro era domador, se subió a un potro arisco dentro del corral.’

b. cha potro bellac-ya-s urma-chi-sa ka-ra-ø

dem.med potro bellaco-vblz-conv caer-caus-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Ese potro corcoveando lo había derribado.’

c. y urma-chi-s wañu-chi-n

y caer-caus-conv morir-caus-3sg

‘Y derribándolo, lo mata.’

COMPLICACIÓN

d. [wañu-chi-pti-n] cadv wañu-s ri-sa ka-ra-ø

morir-caus-disc-pos.3sg morir-conv ir-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Cuando lo mató, muere y va.’

e. ri-s qaa-as ka-ra-ø cha [riña-s-t

ir-conv ver-nmlz.ant cop-pas-3sg dem.med riña-pl-ac

ruwa-q-kuna-ta penitencia-pi]crel

hacer-nmlz-pl-ac penitencia-loc

[puri-sqa-nkuna-ta entero canilla-nkuna puka-lla]crel[...]

andar-nmlz.ant-pos.3pl-ac entero canilla-pos.3pl roja-excl

‘Fue y vio a esos que hacen riñas, que andaban en penitencia, toda la pierna roja de sangre nomás.’ (Bravo, 1965, p. 135)

En el fragmento (10), extraído de un cuento, la cláusula con el marcador de discontinuidad na pangarias amuptin ‘cuando ya venía amaneciendo’ introduce una nueva circunstancia que va a enmarcar los nuevos eventos que presenta la complicación, es decir, cuando el personaje amanece perdido en el monte. El fragmento de (11) es extraído de uno de los relatos sobre personas que resucitaron, recopilados por Bravo (1965, p. 135). A diferencia del ejemplo anterior, no se presenta una nueva circunstancia, sino que la cláusula actúa como enlace de recapitulación donde se reitera el mismo evento del final del estado inicial -en este caso mediante la raíz wañu- ‘morir’-, es decir, actúa como una construcción discursiva de enlace tail-head (Juanatey, 2020; Juanatey y Califa 2021), como también fue ilustrado en el ejemplo (7). Sin embargo, la elección de una cláusula con un sufijo de discontinuidad se explica en términos de la necesidad de trazar una disrupción que indica el inicio de la complicación. Considerando que los marcadores de conmutación de la referencia son expresiones multifuncionales, entre sus funciones se consignan, en el quichua santiagueño y en otras lenguas (cf. Stirling, 1993, 2001), aquellas relativas a la marcación de continuidad/discontinuidad a nivel discursivo.

Por otro lado, son muy frecuentes las cláusulas relativas en la sección complicación, en general, porque se introducen nuevos referentes que irrumpen en el relato, como se ve en (11) arriba, donde el protagonista se encuentra con nuevos participantes que son expresados por dos largas cláusulas relativas que se inician en cha riñast ruwaqkunata... ‘esos que hacen riñas...’, hasta el final del fragmento. Recuérdese que la elección de una codificación de alta explicitud puede responder ya sea a la necesidad de anclar un nuevo referente o de indicar una frontera discursiva (Ariel, 1990; Stirling, 2001).

Hacia el centro de algunas de las secciones, como son el inicio o la complicación, pudo encontrarse una alta cantidad de cláusulas adverbiales del sistema de conmutación de la referencia que indican continuidad referencial con el sufijo -spa. Estas cláusulas se emplazan en secuencias de acciones sucesivas desarrolladas por un mismo participante. Por ejemplo, en (12), la cláusula con el sufijo -spa permite presentar una continuidad de distintos elementos de la coherencia temática, como son referentes y temporalidades, ya que se trata de acciones realizadas por un mismo participante que se ordenan en una misma línea temporal como pasos de un procedimiento.

(12) a. [...] api-s vejiga-taunta-chi-sa ka-ra-ø

tener-conv vejiga-acllenar-caus-nmlz cop-pas-3sg

‘(El zorro) con (las moscas) llenó la vejiga (de la vaca).’

b. [unta-chi-spá] cadvchaguar-situ-t kuyu-s

llenar-caus-cont.topchaguar-dim-ac torcer-conv

vejiga-t simi-n-ta wata-pu-ø-s

vejiga-ac boca-pos.3sg-ac atar-apl-obj.3-conv

[...] chupa-n-piwata-pu-ø-sa ka-ra-ø

cola-pos.3sg-locatar-apl-obj.3-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Cuando la llenó, torció un chaguarcito, le ató la boca, […] y la ató en la cola (del tigre).’

c. [wata-pu-ø-spá] cadvni-pu-ø-sa ka-ra-ø

atar-apl-obj.3-cont.topdecir-apl-obj.3-nmlz cop-pas-3sg

[tiu-y comisión amu-n]ccomp

tío-pos.1sg comisión venir-3sg

‘Cuando la ató, le dijo (al tigre) “¡Tío viene la comisión!”.’ (Bravo, 1965, p. 59)

En este caso, las oraciones de (b) y (c) son encabezadas con cláusulas adverbiales con el sufijo -spa que recuperan los predicados finitos anteriores. Así, estas cláusulas permiten retomar instancias o pasos de un procedimiento -el zorro, en este fragmento, arma una trampa para el tigre a modo de venganza, porque el tigre (el tío) no lo dejaba comer-. A la vez, este tipo de cláusulas indican mediante el sufijo de continuidad -spa que dicho procedimiento continúa en el contexto oracional subsiguiente, realizado por el mismo participante y en la misma línea temporal (Juanatey, 2020; Juanatey y Califa, 2021). Esto se debe a que se trata de cláusulas que anticipan la continuidad referencial de los sujetos y la simultaneidad de los eventos relacionados.

Clímax

En el clímax, se observó que, a diferencia del inicio y la complicación, ya no predominan las cláusulas con -pti, sino que llama la atención la frecuencia de los converbos. En especial, al inicio de esta sección se identificaron algunas de estas formas, como se ve en (13), extraído de la fábula del tigre y del zorro, vista anteriormente.

(13)

COMPLICACIÓN

a. [...] [pay miko-q saya-ku-pte-n-qa]cadv

3sg comer-nmlz parar-rfl-disc-pos.3sg-top

sobrinu-n-pas qemiku-s

sobrino-pos.3sg-ad acercarse-conv

miku-naa-sa ka-ra-ø

comer-des-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Cuando él (el tigre) se levantó a comer, su sobrino acercándose también quiso comer.’

b. manot-ya-s erra-pu-ø-sa ka-ra-ø

manotear-vblz-conv errar-apl-obj.3-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Manoteó y le erró.’

c. manaraq qo-yki noqá qam [miku-na-yki-paq]cadv

todavía.no dar-1sg>2sg 1sg.top sg comer-nmlz.post-pos.2sg-ben

‘“Todavía no te doy yo para que vos comas”.’

CLÍMAX

d. y chay-wan alli-t miku-s pay

y dem.med-com bien-advr comer-conv 3sg

vejiga-n-ta sorqo-s chay-ta

vejiga-pos.3sg-ac sacar-conv dem.med-ac

[miku-y qam]ccomp ni-s

comer-imp.2sg 2sg decir-conv

choqa-pu-ø-sa ka-ra-ø

arrojar-apl-obj.3-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Y con eso (el tigre) comió bien, sacó la vejiga de la vaca, dijo “esto comé vos” y se la tiró (al sobrino).’

e. y ká sobrinu-n desagrada-ku-s chay-wan ri-s

y dem.prox sobrino-pos.3sg desagradar-rfl-conv dem.med-com ir-conv

tiyaku-sa ka-ra-ø [...]

sentarse-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Y el sobrino se desagradó con eso y se fue a sentar.’ (Tebes y Karlovich, 2010).

La construcción converbal y chaywan allit mikus ‘y con eso comiendo bien’ genera un puente entre la complicación y los eventos centrales de la historia al indicar una continuidad de referentes entre ambas secciones. Así, se señala el inicio del clímax de la fábula, reiterando el mismo evento (‘comer’) y el mismo referente (el tigre) que en la complicación.

Se observó, además, que los inicios de los clímax se caracterizan por la presencia de formas anafóricas como son los demostrativos mediales, como chaywan ‘con eso’, ilustrado también en la construcción converbal de (13d); y otras maneras de recuperación anafóricas o repeticiones del contexto anterior (para este tipo de construcciones en quichua santiagueño y otras lenguas de la familia quechua; cf. Juanatey, 2019; Juanatey y Califa (2021).

En cambio, si fuera necesario establecer al inicio del clímax una discontinuidad referencial, también sería posible indicarlo con una cláusula de conmutación de la referencia con marcador de discontinuidad. Por ejemplo, en (14), gracias a la cláusula manchakuptin ‘cuando tenía miedo’, se reitera la situación anterior, pero el marcador de discontinuidad permite a su vez anticipar un cambio de sujeto.

(14)

a. [...] abuelo-y chaymant volyaku-sa ka-ra-ø

abuelo-pos.1sg después volver-nmlz.ant cop-pas-3sg

suk law

un/otro lado

‘Mi abuelo después volvió por otro lado.’

b. api-pu-ø-sa ka-ra-ø chiri.chiri

tener-apl-obj.3-nmlz.ant cop-pas-3sg escalofrío

‘Le dio un escalofrío.’

CLÍMAX

c.[mancha-ku-pti-n] cadv kutis warmi ñawqe-man

asustar-rfl-disc-pos.3sg otra-vez mujer delante-dir

chura-ku-pu-ø-sa ka-ra-ø [...]

poner-rfl-apl-obj.3-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Cuando se asustó, otra vez la mujer se le puso enfrente.’ (Guillín et al., 2012, p. 34).

En el ejemplo, extraído de la narración de un caso acerca de la aparición del espectro de una mujer, el sufijo -pti anticipa el cambio de referente hacia la mujer que vuelve a aparecer en el camino del abuelo. El inicio de la nueva sección de la narrativa es señalado con un elemento que codifica una relación adverbial, como en los ejemplos anteriores.

En especial, las cláusulas con marcadores de discontinuidad que remiten al contexto anterior en el inicio del clímax establecen el punto de partida para el desarrollo del desenlace: hacen avanzar el relato retrospectivamente, ya que siempre se ubican temporalmente como anteriores al evento de la cláusula principal (Juanatey, 2020). Por ejemplo, en (14), la cláusula marcada con el sufijo de discontinuidad retoma la situación anterior, es decir, el miedo que siente el abuelo (‘el escalofrío’ chiri chiri), y encabeza, a su vez, el clímax: la última aparición de la mujer en el camino.

Hacia el final del clímax, se identificaron en varias narraciones cláusulas de propósito, las que se expresan mediante el nominalizador -na y el caso benefactivo -paq. En general este es el tipo de cláusula más frecuente en posición pospuesta en la lengua (Juanatey, 2020). Matthiessen y Thompson (1988) identifican que las cláusulas de propósito por ser pospuestas en muchas lenguas pueden actuar como orientación al lector para la próxima porción discursiva. En este caso, se destacan para la orientación desde clímax hacia la sección final, como se ve en el fragmento narrativo (15) de un texto sobre los velorios tradicionales. La cláusula adverbial es lo último antes del cambio de turno hacia el interlocutor, quien corrobora lo dicho por el narrador.

(15)

CLÍMAX

a. S: pero ka-n resiste-nqa-m

pero cop-3sg resistir-fut.3sg-val

[imayna-m ka-ra-nku unay velorius]ccomp

cómo-val cop-pas-3pl hace.tiempo velorios

‘Pero resistirán cómo eran los velorios de antes.’

b. qaa-ysh kuná

ver-1pl.incl ahora.top

‘Vemos ahora.’

c. qaa-q kara-nku á

ver-nmlz cop-pas-3pl as

‘Solíamos ver pues.’

d. nina law-man paykuna mana

fuego lado-dir 3pl neg

‘Al lado del fuego ellos no (están).’

e. ni reza-q ka-ra-nku ancha[paykuna-m

ni rezar-nmlz cop-pas-3pl muy 3pl-val

alabanzas canta-na-nkuna-paq-qa] cadv

alabanzas cantar-nmlz.post-pos.3pl-ben.top

‘Ni suelen rezar mucho, para que ellos canten alabanzas.’

CODA

f. M: chayna-si

así-rep

‘Así dicen.’

Final y coda

Finalmente, en las secciones ‘final’ y ‘coda’ se pudieron observar varias cláusulas relativas, cuya aparición responde en general a la recapitulación de referentes no activos, como se ilustra en (16). Este ejemplo es un fragmento extraído de una de las narraciones sobre resucitados. Hacia el final del relato, se retoman los personajes que el protagonista fue encontrando en su ascenso al cielo -durante la complicación- y se devela el significado de cada aparición, por ejemplo, ‘la que estaba parada con la coronilla humeante’ representaba a ‘quien mal habla de los ausentes’.

(16)

CODA

a. volya-ku-s kawsa-s chaymanta amu-s cuenta-n tukuy-ta

volver-rfl-conv vivir-conv después venir-conv cuenta-3sg todo-ac

‘Regresó, resucitó, después vino y contó todo.’

b. chá [corona-n-manta qoshni-s saya-q-qa] crel

dem.med corona-pos.3sg-abl humear-conv parado-nmlz-top

ka-as ka-ra-ø

cop-nmlz.ant cop-pas-3sg

chá [malas ausensyas-ta rima-q-kuna] crel

dem.med malas ausencias-ac hablar-nmlz-pl

‘Esa que estaba parada, humeando de la coronilla, había sido la que hablaba mal de las personas ausentes.’

c. ychá [suk medio ka-yna saya-q-qa] crel

ydem.med un medio dem.prox-comp parado-nmlz-top

ka-sa ka-ra-ø mal vecina

cop-nmlz.ant cop-pas-3sg mal vecina

‘Y esa otra, que estaba medio así parada, había sido una mala vecina,’

d.[vecinus-ni-n-an mana alli-ta pure-q] crel

vecinos-euf-pos.3sg-com neg bien-advr andar-nmlz

ka-sa ka-ra-ø

cop-nmlz.ant cop-pas-3sg

‘Era (una/la) que no andaba bien con sus vecinos.’ (Bravo, 1965, p. 135).

El uso de expresiones referenciales de alta explicitud, como son las FN con cláusulas relativas, en secciones finales de narrativas resulta concomitante con otro factor que afecta el estatus discursivo de los referentes: la distancia entre menciones de los referentes (cf. Ariel, 1990; Givón, 1983). Así, las cláusulas relativas pueden emplearse en contextos en los que un referente no se encuentra activado recientemente, por ejemplo, referentes no usados por algún tiempo. Este es el caso de los referentes mencionados en las cláusulas relativas del ejemplo (16), cuyas menciones anteriores están ubicadas en la complicación, a 14 cláusulas de distancia. La cláusula dependiente, entonces, aporta una pista muy explícita, que representa un estado de cosas en el que ese referente participó anteriormente, y permite al oyente recordar ese estado o evento que es aún accesible en su memoria episódica (Givón, 2001; para un estudio detallado sobre la accesibilidad de referentes en la lengua véase Juanatey, 2020).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En síntesis, pudo observarse que ciertas cláusulas dependientes pueden funcionar como guías del flujo de la información cuando están presentes en transiciones de una porción de texto a otra.

En especial, se destaca el rol de las relativas que, en el inicio, codifican nuevos referentes y, en secciones finales, permiten recuperar referentes poco activos. A la vez, la expresión de estos referentes con formas de tan alta complejidad permite trazar en algunos casos un corte discursivo. Por otro lado, es de relevancia el rol de las cláusulas de conmutación de la referencia con sufijos de discontinuidad, que se ubican en inicios de nuevas partes del discurso. En especial, se encontraron en cortes importantes de los relatos como en el comienzo de la complicación. Las cláusulas de conmutación de la referencia establecen además de una relación a nivel local entre cláusulas, una relación entre unidades de discurso más amplias. Por ejemplo, pueden anticipar un contraste o señalar continuidad/cambio en la secuencia cohesiva de los eventos. La Tabla 2 resume las funciones principales identificadas para las cláusulas dependientes adverbiales y relativas en el nivel discursivo.

Tabla 2 Funciones discursivas de cláusulas dependientes y converbos en quichua santiagueño

| Porciones del discurso | Tipo de cláusula dependiente | |

|---|---|---|

| inicio | adverbiales | |

| relativas | ||

| complicación | [inicio] [medio] | adverbiales con marcador de discontinuidad |

| adverbiales con marcador de continuidad | ||

| clímax | [inicio] [final] | converbos |

| adverbiales con marcador de discontinuidad | ||

| adverbiales de propósito | ||

| final y coda | relativas | |

De este modo, las cláusulas relativas, en tanto expresiones referenciales de alta complejidad, intervienen tanto para la introducción de nuevos referentes como para la activación de referentes en desuso. Así, en tanto expresiones de alta complejidad estructural, pueden indicar límites discursivos (Ariel, 1990; Stirling, 2001). En especial, se ubican en la parte inicial de las narrativas para introducir nuevos referentes y en finales y codas, para recuperarlos. Las cláusulas adverbiales del sistema de conmutación de la referencia indicadas con el sufijo -pti que señala discontinuidad, permiten recuperar el contexto anterior y anticipar, a la vez, algún cambio en el discurso, ya sea de referentes o episodios. En especial, las marcadas con sufijos de discontinuidad pueden indicar cortes importantes en un relato, ubicándose, por ejemplo, al inicio de la ‘complicación’. En cambio, las cláusulas adverbiales de enlaces de recapitulación indicadas con el sufijo de continuidad -spa se ubican en contextos de alto grado de continuidad de los elementos de la coherencia temática. Por ejemplo, pueden funcionar como enlaces al encabezar etapas sucesivas de un procedimiento o itinerario que realiza un único participante. Finalmente, algunas construcciones con converbos actúan como fórmulas de resumen o síntesis. En algunos casos, incluso, pueden funcionar como transiciones hacia el inicio del clímax de una narración o para indicar la articulación entre el conflicto y el desenlace de la historia.

Considerando lo anterior, en este trabajo se logró confirmar la hipótesis de que, por ser unidades de información en sí mismas, las cláusulas dependientes establecen relaciones entre eventos y referentes a nivel interclausal (local) y, como elementos de unidades más amplias, colaboran con la recuperación y el seguimiento referencial, y la organización discursiva en el nivel global. Se identificó que las cláusulas dependientes que establecen relaciones entre referentes y eventos a nivel local también cumplen un rol fundamental a nivel discursivo. Esto supone superar el estudio de la sintaxis de las relaciones interclausales como un fenómeno de alcance exclusivamente oracional y considerar la compleja relación entre las expresiones lingüísticas y su función discursiva.