Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista Facultad Nacional de Salud Pública

Print version ISSN 0120-386X

Rev. Fac. Nac. Salud Pública vol.31 no.3 Medellín Setp./Dec. 2013

INVESTIGACIONES

Mujer y desplazamiento de sí : sustratos socioculturales que soportan las redes de la violencia de género

Woman and self-displacement: sociocultural substrates that bears the snare of the gender violence

Sandra M. Montoya S1; María N. Romero B2 ;Lady C. Jeréz F3.

1Enfermera, MSc. Scientiae en Salud Pública (candidata), integrante Grupo de Investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud- GERCUS, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.. Correo electrónico: chokmah07@yahoo.es

2 Enfermera. MSc. en Salud Pública, coordinadora-investigadora GERCUS, docente titular Escuela de Enfermería Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Correo electrónico: :mnromero@gmail.com

3 Enfermera, integrante Grupo de Investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud- GERCUS, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Recibido: 30 de enero del 2013. Aprobado: 23 de Julio del 2013

Sanabria SM. Romero MN, Jeréz LC. Mujer y desplazamiento de sí misma: sustratos socioculturales que soportan las redes de la violencia de género. Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2013; 31(3): 100-109

RESUMEN

El desplazamiento forzado y la violencia de género configuran problemas de salud pública en Colombia, que se reflejan en sucesos que afectan la identidad y la cohesión social y que golpean especialmente a las mujeres, dando lugar a la ''feminización del desplazamiento''.

OBJETIVOS: describir y comprender las expresiones del imaginario cultural que mantienen o legitiman la violencia de género en mujeres desplazadas e identificar momentos que quebrantan la relación violenta, con el fin de aportar a la construcción de la ''Ruta Pedagógica sobre el cuidado de sí''.

METODOLOGIA: estudio cualitativo descriptivo, cuyo método de recolección y análisis de la información fue la Teoría Fundamentada. Se realizaron ocho entrevistas a cinco mujeres víctimas del desplazamiento forzado, con edades entre 26 y 51 años.

RESULTADOS Y DISCUCION: emerge una categoría central denominada: sustratos socioculturales que soportan las redes de la violencia, que describen un entramado de relaciones y, a su vez, interactúan entre la violencia de género y la violencia política, mostrando cómo las mujeres entran en complejas redes de violencia guiadas por imaginarios socioculturales y con precarios mecanismos resilientes.

CONCLUSION: una mirada cualitativa contribuyó a la comprensión del entramado simbólico y de los significados sociales de las lógicas de poder subyacentes y ratificó la necesidad de un cuidado comprensivo como estrategia de salud pública en la prevención de la violencia y la promoción de relaciones más democráticas, que garantice calidad a las y los sujetos.

Palabras clave: violencia contra la mujer, conflictos armados, género y salud, investigación cualitativa, refugiados.

ABSTRACT

Forced displacement and gender violence are public health problems in Colombia resulting in some phenomena that affect identity, social cohesion and women, thus causing a ''feminization of displacement.''

OBJECTIVE: To identify determinant factors of dental care utilization among university students in municipality of Pasto- Department of Nariño, Colombia.

METHODOLOGY: a qualitative and descriptive study using grounded theory for data collection and analysis. Eight interviews were conducted with five women aged 26 to 51 who were victims of forced displacement.

RESULTS AND DISCUSSION: a central category emerged; it was called sociocultural substrates supporting violence networks, and describes a network of relationships that interact with gender and political violence and show how women enter into complex networks of violence guided by some socio-cultural imaginaries with precarious resilient mechanisms.

CONCLUSION: a qualitative view contributed to the understanding of the symbolic network and the social meanings of the underlying power logic. It also demonstrated the need for comprehensive care as part of the public health strategy for preventing violence and promoting more democratic relationships that guarantees quality for men and women. relationships necessary to provide quality care to both genders.

Key words: violence against women, armed conflicts, gender and health, qualitative research, refugees.

Introducción

La investigación Mujer y desplazamiento de sí: sustratos socioculturales que soportan las redes de la violencia de género fue producto del encuentro con mujeres en condición de desplazamiento forzado víctimas de violencia de género residentes en la ciudad de Tunja. Los resultados de este proceso de abordaje se han organizado conceptualmente [1] a partir del análisis y la comparación constante que aporta la Teoría Fundamentada [1], como método de recolección de los datos aportados en las entrevistas realizadas con las participantes. Este proceso buscó comprender los sentidos y significados del mundo de la vida de los seres humanos [1]. La organización conceptual se ajustó a las orientaciones de Corbin Strauss en el proceso de codificación abierta y axial, a través del cual emergió una categoría central, denominada sustratos socioculturales que soportan las redes de la violencia, y cuatro categorías de relación, que son nominadas: el peso del deber ser, negación de sí misma, desplazamiento de sí y puntos de fuga. Para efectos de este artículo, únicamente serán descritas la categoría central y la categoría relacional denominada puntos de fuga.

La investigación logró identificar y comprender el entramado simbólico que mantiene a las mujeres dentro de situaciones violentas, tanto en el espacio familiar como en el social, e identificó momentos o circunstancias intermitentes de fuga que afloran en las mujeres durante la relación violenta y que son favorables para desarrollar con ellas proyectos de intervención que, a su vez, contribuyan a movilizar los patrones culturales patriarcales que mantienen vigentes las relaciones violentas entre géneros. Este aporte ha de contribuir a la construcción de la Ruta pedagógica del cuidado de sí [2] que, según Romero, pretende ''potenciar su desarrollo humano hacia la dignificación de las relaciones de género, favoreciendo procesos de empoderamiento en el ámbito de las relaciones de poder'' [2].

Los resultados que aporta esta investigación permiten orientar intervenciones de cuidado en pro de la dignificación de las víctimas, porque, como afirma Romero: la responsabilidad política del cuidar ha de ''coadyuvar el poder de las enfermeras y enfermeros en la tarea de defender la dignidad humana con responsabilidad mediante un cuidado de sí que sea capaz de cuidar al otro poniendo su énfasis en la solidaridad humana y en la conciencia de sus actos'' [3]. La violencia de género es una práctica social que ha impactado negativamente a la salud pública [2]; por tanto, es responsabilidad ética y moral de la enfermería trabajar para prevenir su ciclo y contener su relevo generacional.

Metodología

La investigación fue de tipo cualitativo descriptivo. Se utilizó la Teoría Fundamentada, propuesta por Corbin y Strauss [1], como ''una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática, y analizada por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardaran estrecha relación entre sí'' [1]. El uso de esta teoría como método de comparación constante entre las diferentes historias de vida de cada una de las mujeres participantes permitió, a partir de la codificación abierta y axial [1], la construcción de categorías conceptuales y patrones de acción descriptivos que han de llevar al desarrollo de teoría sustantiva.

El soporte teórico que acompaña el abordaje metodológico es el interaccionismo simbólico, porque es ''una teoría de la conducta humana y de la vida grupal'' [1], que nos permite comprender la diversidad de respuestas humanas de las mujeres frente a sus relaciones de violencia de género; además, porque ''trata de comprender el proceso de asignación de símbolos con significado al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social'' [4], fundamentos que permiten abordar la complejidad simbólica de la cultura patriarcal que se manifiesta en los diversos imaginarios socioculturales que justifican en muchos casos las relaciones violentas entre parejas.

A su vez, adherimos al pensamiento gadameriano, que motiva a emprender ''una apropiación comprensiva del sentido y la verdad en el acceso inmediato al mundo de la vida con la experiencia antepredicativa'' [5].

Participantes: cinco mujeres víctimas de violencia de género, principalmente conyugal, y en condición de desplazamiento forzado debido al conflicto armado interno, que las llevó a refugiarse en la ciudad de Tunja.

Estas mujeres provienen del área rural del norte del departamento de Boyacá y del suroccidente del país, zonas que históricamente han vivido bajo el yugo del conflicto armado. Sus edades se encuentran entre los 26 y los 51 años, hacen parte de familias extensas conformadas por un promedio de seis hijas e hijos, sus parejas son procedentes del altiplano cundiboyacense y su ocupación laboral actual se encuentra en el sector informal de la economía de subsistencia.

Muestreo: el muestreo teórico se realizó teniendo en cuenta lo propuesto por Corbin y Strauss [1], quienes sugieren que debe ser dirigido por la lógica y la sensibilidad del investigador respecto a los conceptos que van emergiendo de las entrevistas semiestructuradas o a profundidad, ''hasta cuando ya no emergen datos nuevos o significantes y las categorías están bien desarrolladas en términos de propiedades y dimensiones'' [1]. En esta investigación cualitativa, con alcance descriptivo, la saturación se definió a partir del riguroso proceso de codificación axial y abierta [1], del cual emergieron categorías, fruto de la comparación constante, del análisis y la interpretación de los datos; cuando no se logró ampliar la dimensión ni variar las propiedades de las categorías emergentes con condiciones nuevas que enriquecieran el proceso de ordenamiento conceptual descriptivo para dilucidar patrones de acción-interacción que diesen cuenta del sentir de las participantes.

Recolección de información: para recolectar la información se usó la entrevista semi-estructurada a profundidad, cuyo objetivo, según Flick, es: ''revelar el conocimiento existente, de manera que se pueda expresar en forma de respuesta y, por tanto, hacerse asequible a la interpretación'' [6]; este instrumento permitió iniciar el abordaje por medio de 18 preguntas situadas en la exploración de imaginarios socioculturales y, a su vez, iniciar procesos de reflexión. Sin embargo, fue la emergencia de los datos en cada entrevista la que orientó el sentido de nuevas preguntas a partir de su segunda o tercera aplicación, con el fin de no omitir testimonios que contribuyeran a la saturación y al enriquecimiento de los resultados de la investigación.

Organización conceptual: la teoría fundamentada ''parte de la comparación constante de los códigos y categorías emergentes entre las diferentes entrevistas'' [7]; de esta manera exige que el análisis de los datos se lleve a cabo de forma sistemática y continúa hasta el final del proceso. A medida que se aplicó cada entrevista se realizó la trascripción correspondiente y se sometieron los datos a un microanálisis en el que se examinaron e interpretaron de forma cuidadosa y minuciosa, estudio que permitió dar paso a la codificación abierta, a través de la cual se lograron identificar ideas centrales que, mediante su comparación constante, evolucionaron a conceptos.

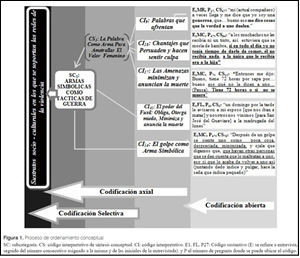

A lo largo del desarrollo de la investigación se realizaron ocho entrevistas, de las cuales se obtuvieron 598 códigos sustantivos. A medida que se avanzaba en el proceso de codificación abierta se iniciaba la codificación interpretativa, como la ruta que permitió realizar la abstracción de los conceptos, proceso que da lugar a la codificación axial a partir de la aplicación de la tercera entrevista, porque en ese momento la densidad conceptual exige una nueva reagrupación en categorías y subcategorías. A lo largo de este proceso ''la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones'' [1], de esta forma surgen los códigos interpretativos de síntesis conceptual† , que permiten definir mejor las propiedades conceptuales y relaciones entre las diferentes subcategorías. Es así como, surgen una categoría central y cuatro categorías relacionales que soportan el análisis e interpretación descriptiva del fenómeno estudiado. La figura 1, a continuación denota el proceso de refinamiento conceptual:

Durante la investigación se usaron algunas herramientas de apoyo, importantes para el análisis de la información, en tanto que ayudan a ''distanciarse analíticamente de los materiales y obligan al investigador a pasar del trabajo con datos a la conceptualización''; dentro de estas encontramos los memorandos de tipo analítico, teórico y operacional [1], en los cuales se consignaron preconceptos que surgen durante el proceso y que facilitan el análisis, la interpretación y el establecimiento de las relaciones entre los datos; se emplearon también diagramas [1], a través de los cuales se dibujaban las relaciones entre conceptos y sus transformaciones durante la investigación (figura 2).

Ética de la investigación: Se procedió a través del cumplimiento del consentimiento informado, con documento presentado a cada una de las participantes con el fin de explicar el objetivo de la investigación, garantizar la confidencialidad de la información personal, clarificar su participación voluntaria y obtener la aceptación para grabar y transcribir las entrevistas realizadas.

Resultados

Las categorías emergentes de esta investigación describen conceptualmente un entramado de relaciones de poder en contexto que constituyen las redes de las violencias de género y política percibidas por las mujeres participantes en el estudio. Este proceso, aunque alimentado por la fuerza de los sustratos socioculturales, es fisurado por precarios mecanismos resilientes de la Figura 2. Ejemplo de memorandos utilizados en el estudio Nota: ''Mem'' hace referencia a memorando, seguido de una letra (T: teórico, A: analítico, O: operacional), junto a un número que identifica el consecutivo del memorando.

mujeres, que les permite sobreponerse a las situaciones de maltrato, logrando recuperar la dignidad y percibirse capaces de comenzar de nuevo a pesar de las heridas. Para efectos de este artículo, se describe la categoría central emergente nominada: sustratos socioculturales en los que se soportan las redes de la violencia, que evidencia su relación con una de las categoría relacionales: los puntos de fuga.

Sustratos socioculturales que soportan las redes de la violencia de género

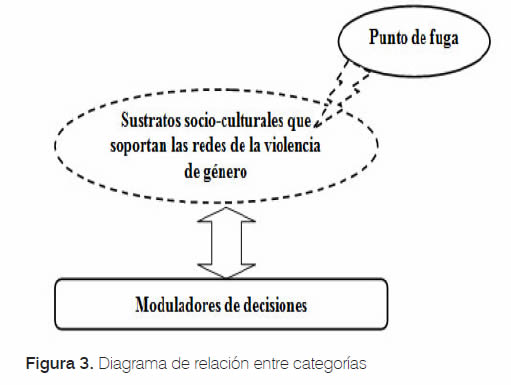

En el intento por rastrear y comprender dentro del discurso de las participantes el entramado simbólico que permite la perpetuación de la violencia de género, emergen los sustratos socioculturales que soportan las redes de la violencia, categoría que dilucida cómo la violencia está inscrita y modelada por la cultura, internalizada en las mentes de las y los sujetos y materializada a través de diferentes prácticas con un profundo impacto en la vida individual, interpersonal y colectiva de las víctimas. Por esta razón referimos como sustratos socioculturales el resultado de la interacción simbólica constante de cada uno de los imaginarios que expresan las participantes y que configuran su estructura mental y de acción frente a las relaciones violentas que se suscitan en medio de la cultura patriarcal en que viven (figura 3).

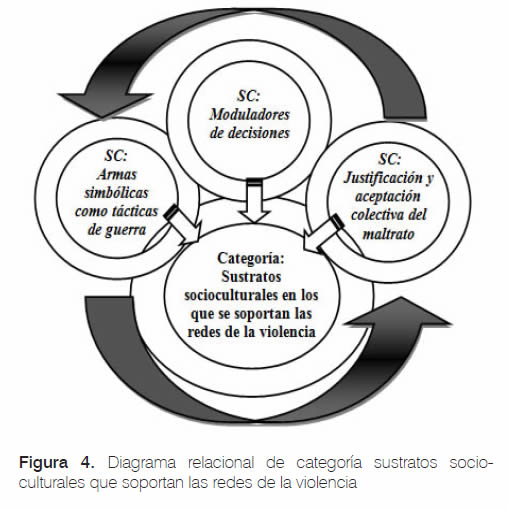

De acuerdo a lo mostrado en la figura 4, se puede mostrar la relación de conceptos como un todo que interactúa constantemente bajo una relación simbiótica. Las líneas discontinuas representan la porosidad de cada esfera, espacios que permiten la interacción constante de los elementos que las caracterizan con el fin de soportarse entre sí. Uno de los sustratos corresponde al uso de un arsenal de armas simbólicas como tácticas de guerra de la pareja o del guerrero (en adelante se denominará ''el patriarca''), quien busca legitimarse como el dueño del poder, mediante relaciones de pugna, coerción y dominación-sumisión, que discurren entre la sutileza y acciones directas impregnadas de sevicia, hasta ocasionar daño físico, enajenación Figura 3. Diagrama de relación entre categorías femenina y quebrantamiento de la esfera emocional de la mujer: ''[El guerrero me dijo]: tiene 72 horas para irse o, si no, se muere'' (E01, mujer de 51 años). ''… A mí me dolía mucho [que él me dijera groserías], yo me ponía a llorar'' (E01, mujer de 51 años).

Dichas armas son simbólicas, ya que se basan en representaciones perceptibles de la realidad que las mujeres tienen y mantienen en su memoria y conducen su actuar y sentir: ''él no me pegaba, pero sí en palabras, y eso es más duro que le metan a uno un palmadón'' (E01, mujer de 51 años).

A su vez, estas armas se configuran como tácticas de guerra cuando el patriarca establece y aplica un método dirigido a legitimar su poder y soberanía bajo el uso de diferentes prácticas que discurren con el uso de la palabra: ''él decía que el día que me encontrara con otro hombre me mataba, entonces yo le tenía miedo porque él comenzaba a decir eso, nadie me podía ver, nadie me podía voltear a mirar porque ya pensaba que me estaban buscando'' (E02, mujer de 45 años).

Aquí la palabra se pone al servicio de la violencia, haciéndola sofisticada y eminentemente simbólica, introduciendo formas sutiles de violencia y ''causando un daño más que corporal, psíquico, de cercenamiento del yo, […] en virtud de su eficacia simbólica sobre las representaciones propias del ser'' [8]. Esta se configura simbólica gracias a su reiteración que acude o implanta imágenes que subyacen en la mente de las víctimas, formando ideas y pensamientos que generan una acción impregnada por la obediencia y la sumisión y conducen a degradar su autoestima.

Sin embargo, las armas simbólicas no solo discurren en lo verbal porque, a su vez, el patriarca socava el valor de lo femenino a través de la implantación de imágenes de inferioridad y degradación, mediante la crueldad y la imposición física, modificando la conducta de la víctima, dando lugar a la aceptación, la sujeción y la obediencia femenina a través de lo cual este hace ostensible el uso del poder:

''…yo estaba cansada porque desde las cuatro, cuatro y media levantada haciendo oficio y él lo hacía (llanto), él me cogía a la fuerza, prácticamente eso era como una violación… Si mi primer esposo quería tener la satisfacción, tenía uno que cumplirle… eso sucedió en varias ocasiones'' (E02, mujer de 45 años).

''…eso era de perra, de vagabunda, de puta, no me bajaba a mí; decía: yo no tengo que trabajar para mantener a esta hijue… ¡No sé qué...! ¡Perra, esta hijue…! ¡No sé qué… vagabunda! Y yo lloraba…'' (E01, mujer de 51 años).

Por otro lado, las subjetividades de las mujeres participantes en el estudio están impregnadas por la interacción de símbolos de tipo religioso, axiológico y del campo de las emociones, que en sus relatos se configuran como moduladores de decisiones femeninas, orientando su conducta en dos trayectorias diferentes: hacia la reivindicación y supervivencia del ser o hacia su alienación y sumisión. De este modo, la víctima puede reafirmarse como ser autónomo a partir de su formación cultural o puede reconstruirse a sí misma afrontando, de diferente forma, los abusos patriarcales y así configurarse como un sujeto de derecho (figura 5)

Uno de los moduladores de decisiones femeninas es el miedo; este se convierte en un mecanismo de poder y subyugación que usa el victimario para controlar. Dicho sentimiento se despierta frente a un peligro real o imaginario, percibido por la víctima como una amenaza descrita como verbal o fáctica, sin excluir los elementos que se recogen a través de la barbarie y el golpe, los cuales visibilizan actos violentos que alcanzan altos niveles de salvajismo e inclemencia hacia las mujeres.

Estos matices del miedo intimidan y anuncian la muerte en las víctimas, impregnando las conciencias de imágenes, a través de las cuales se pretende alertar sobre lo que puede suceder en caso de desobediencia. Este entendimiento desencadena sentimientos en las mujeres participantes, además del miedo, temor, pavor, terror, susto, alarma, sobrecogimiento, sobresalto, espanto, horror, desconfianza, desesperanza, confusión e impotencia en la víctima, suscitando comportamientos como:

huida, lucha, inmovilidad y sumisión. Esta descripción establece la ruta del miedo que se logra extraer a partir de los relatos de las víctimas participantes:

''[Cuando huimos de los guerreros] nos tocó andar un rato por allá de noche y a oscuras, pero eso no importaba, eso uno del susto no siente nada'' (E07, mujer de 26 años).

''Si uno sale a la calle cree que ya lo van a matar'' (E02, mujer de 45 años). ''A nosotros nos daba terror pasar o ir a nuestras tierras'' (E08, mujer de 29 años). ''Apenas [mi esposo] llegaba a la puerta yo empezaba a temblar debajo de las cobijas'' (E01, mujer de 51 años).

Otro modulador de decisiones corresponde a la fuerza del amor, que hace referencia al sentimiento que en ocasiones somete a la mujer, porque se le ha inculcado como un sentimiento sacrificado, ingenuo y crédulo, que invisibiliza al ser por estar plegado a los hijos, a la pareja, a la familia y a la religión, y, después de la separación conyugal, a la convivencia con la prole, desconociendo la posibilidad de otorgarse amor propio. El concepto de la fuerza del amor coincide con lo encontrado por Muñoz et al., referente a la metáfora del torbellino para explicar la violencia:

''Porque antes estás… o yo por lo menos me veía o me veo ahora que estaba como en un torbellino metida y entonces yo giraba en torno a ese torbellino, pero no veía lo que me estaba pasando. Estaba. Es que no sé cómo decirte. Ya te digo, yo le digo remolino, era tal remolino que yo no veía más allá de… de… de las paredes del remolino, y yo estaba en el centro, y eso era mi vida, yo no veía más allá de lo que estaba viendo… porque yo no se lo notaba, o igual estaba tan absorta en mantener en… en… en mantener el tipo como pudiera, que no me daba cuenta, la verdad'' [9].

En este estudio, el amor se convierte en una fantasía de protección y cambio, que origina el deseo e interpretación de las actitudes del patriarca como propias del amor, donde las mujeres guardan la expectativa de que el torbellino es transitorio y pasará. Las mujeres participantes en esta investigación reconocieron que el amor comienza a influir en las decisiones que toman frente al maltrato:

''por amor permití el primer golpe de mi marido. Cuando uno quiere a una persona, cuando uno quiere demasiado, le admite muchas cosas… y le perdona muy fácil'' (E01, mujer de 51 años). ''Uno enamorado no ve nada'' (E01, mujer de 51 años).

Las mujeres utilizan el ''amor'' como un instrumento de sujeción al otro, de posesión y, a su vez, de protección, por este motivo permiten, admiten, no quieren ver nada y perdonan fácilmente los maltratos y vejaciones.

Este tipo de ''amor'', que viven y expresan, coincide con la descripción del amor femenino dada por De Beauvoir, como el amor de la renuncia total a ser ellas mismas y de la entrega al otro en cuerpo y alma, sin condiciones ni restricciones [10].

La fuerza de la creencia religiosa emerge como otro modulador de decisiones, como muestra del valor moral que se gesta en las conciencias de las mujeres, producto del imaginario religioso que impregna el subconsciente femenino de un sentido de subordinación frente al varón; creencia que influye en las decisiones femeninas frente al acto violento, sometiéndola, alienándola, manifestando un pensamiento sobrenatural que reduce la reflexión crítica de su realidad y dificulta la salida de la mujer de la violencia:

''Y estaré al lado suyo hasta que mi Dios diga'' (E01, mujer de 51 años).

''Si me llegara a separar de mi esposo, en parte me sentiría mal, porque lo que uno más quisiera era estar en gracia de Dios, tener la fe, y porque lo que se dice: lo que Dios ha unido que el hombre nunca lo separe […] en parte por eso es que continuo con él'' (E02, mujer de 45 años).

En concordancia con lo encontrado por Uribe y Jaramillo, la religión, además de influir en la estructura moral de las mujeres, en lo que toca con la conservación de la familia, la abnegación femenina y el sufrimiento terrenal:

''…les refuerza su decisión de quedarse y les proporciona una fuerza adicional para soportar el sufrimiento, en tanto tienen la esperanza de la recompensa divina después de la muerte […] Piensan que el sufrimiento terrenal les permite salvar su alma y les da méritos para el gozo en la eternidad […] Es así como se perciben moralmente por encima de los maridos en cuanto que, a pesar del maltrato, los respetan, cumplen sus deberes de esposas, son hogareñas y perdonan las agresiones'' [11].

Sin embargo, la mujer es capaz en ocasiones de trasformar los sentidos de la religión, mostrando una visión femenina ecléctica de ella, permitiéndonos entrever cierta autonomía rezagada pero conservada, la cual solo aflora en circunstancias diferentes a las que implican maltrato a la víctima: ''… dice la sagrada escritura que uno no debe preocuparse por el mañana, que cada día trae su propio…, pero yo sí no he seguido eso'' (E01, mujer de 51 años).

Por último, emergen en los discursos de las mujeres las culpas producto del chantaje y el actuar autónomo, como otro modulador, consecuencia de la fuerza que tiene el imaginario religioso sobre cada uno de los sujetos socializados bajo este concepto, regulado por el código moral individual, que, por supuesto, ha sido influenciado por las normas que están aprobadas socialmente:

''… Habemos mamás que no les dicen las cosas a sus hijos, entonces ellos comenten errores y uno es el que tiene la culpa'' (E01, mujer de 51 años). ''Siento culpa por tener hijos de mi ex esposo, porque yo cometí ese error'' (E02, mujer de 45 años). ''Siento culpa de volver con él, cuando él quería que volviera, porque por eso es que yo tengo tres hijos'' (E01, mujer de 51 años). ''… pero yo fui la que cometí el error, porque no le dije a mi esposo sobre el desplazamiento… (Suspira)'' (E01, mujer de 51 años).

La culpa surge cuando el chantaje cobra efecto en el sentir femenino, o cuando la abstracción, producto de procesos de reflexión que la víctima realiza sobre sus actos, no resulta congruente con el imaginario del deber ser de la mujer, ocasionando la inmovilidad del sujeto en el presente por algo que ya pasó. Dicho grado de inmovilización puede abarcar desde una pequeña incomodidad hasta una severa depresión.

Se encuentra, entonces, que esta formación axiológica le impide a la mujer tomar decisiones autónomas, porque ella se niega este derecho, en todos los espacios, cuando comienza a ligarlo a un ideal de comportamiento, que si no cumple las expectativas sociales será censurado, poniendo su condición de sujeto en alta vulnerabilidad para el irrespeto y la agresión. Esta condición impide un ejercicio de autonomía como capacidad que tienen las personas para su autodeterminación en relación con determinadas opciones individuales.

Estos sustratos culturales, a su vez, permean las conciencias femeninas y del colectivo desde su proceso de socialización, al que subyace un imaginario social enraizado en una cultura patriarcal que justifica y acepta colectivamente el maltrato del cual son víctimas las mujeres; de tal forma que no solo ellas, sino la sociedad toda, terminan por aprobar la violencia de género como castigo a la falta y la transfieren como un elemento que se inserta, acopla, oculta y encubre dentro de la cotidianidad, manteniendo el acto violento en la impunidad y fortaleciendo la violencia como forma de relación social, tal cual como lo afirma esta participante: ''Mi familia sabía que mi esposo me maltrataba, pero nadie decía nada, eso allá cada quien en su cuento'' (E08, mujer de 29 años).

Asimismo, estos parámetros comportamentales se recrean como códigos sociales y son transmitidos de generación en generación, porque la familia es definida como ''un terreno privilegiado para el aprendizaje de normas, valores y técnicas de violencia, y, como consecuencia, probable transmisora de la violencia a futuras generaciones, las mismas que influencian en su personalidad'' [12]. En la vida cotidiana las mujeres participantes expresan que: ''[yo aguantaba el maltrato] porque en ese entonces, cuando uno se casaba, tenía que estar sujeta al matrimonio, de todas maneras era un compromiso que uno había adquirido…'' (E01, mujer de 51 años).

De forma semejante, Lamano estudió que en el matrimonio las personas reviven sus papeles de niñez, procurando siempre la repetición. La mujer revive con el compañero sentimientos de dependencia, celos, envidia y voracidad de luchar contra los deseos infantiles, de someterse, controlar y poseer la persona que ampara, obtener aquello que necesita, lo que muchas veces lleva una persona a ser agredida, lo mismo que a sentirse presa a un agresor, pues este es semejante como imágenes basadas en los modelos parentales [13].

La justificación y aceptación del maltrato da lugar a la naturalización de la violencia conyugal, es decir, la banalización de una situación concreta y un modo sutil de dominación del hombre a la mujer. Esta banalización, siguiendo lo hallado por Rodríguez y Rubio, ''actúa como obstáculo para el reconocimiento y visibilidad de la violencia. Es como si fuese una realidad natural y necesaria, y sus desdoblamientos, comunes y cotidianos'' [14].

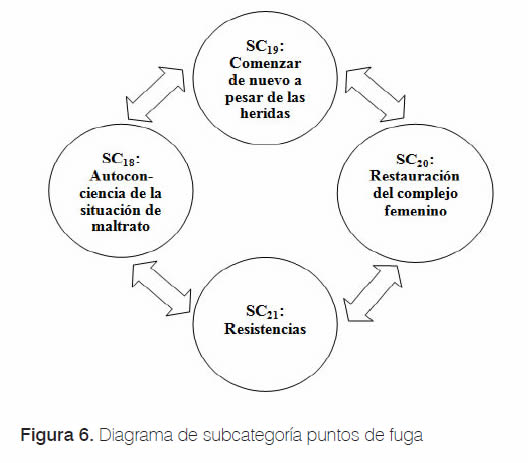

Los puntos de fuga

Esta categoría relacional surge como un subterfugio frente a las complejas redes de la violencia que atan a las mujeres desplazadas. Se dimensiona como un proceso en el cual la mujer parte de una autoconciencia de la situación de maltrato, que le permite elaborar restauraciones a su complejo femenino, para de este modo hacer uso de las resistencias y finalmente estar en capacidad de comenzar de nuevo, a pesar de las heridas. Este proceso se configura como la principal herramienta interna que tienen las mujeres para encaminarse en procesos de empoderamiento y participar en la ''Ruta pedagógica para el cuidado de sí'', en tanto las mujeres refieren en sus discursos estar dispuestas a optar por una continua búsqueda de caminos Figura 6. Diagrama de subcategoría puntos de fuga que las orienten en cómo salir del complejo entramado de las relaciones asimétricas de poder (Figura 6).

Sin embargo, es necesario aclarar que en el complejo femenino los puntos de fuga se vislumbran de manera ''intermitente'', esto quiere decir que no son permanentes, porque los cambios inmersos en dicho complejo femenino son momentáneos y no están presentes en las mujeres de forma constante. Cabe destacar que todas las mujeres que participaron en la investigación presentan los rasgos propios de fuga, aunque no en su totalidad. Esta categoría expresa el proceso mediante el cual las mujeres parten de una autoconciencia de la situación de maltrato, que surge por el constante uso y abuso de la violencia de género; la mujer reconoce el maltrato físico y moral al cual ha sido sometida, percibiéndolo como una estrategia seudoutilitarista del patriarca, influenciada en muchos casos por el alcohol. Este proceso es comparable con lo hallado por Bosscha y Snellen como una forma activa que supone ''una decisión que tiene que ver con la percepción de sentirse capaz de tomarla, es un proceso temporal de irse dando cuenta progresivamente, mediante la siguiente dinámica de fases: culpable, víctima (reconocimiento), superviviente (recuperación de la identidad dañada) y liberación (integración del trauma en la vida cotidiana)'' [15]. En el caso de las mujeres participantes en el presente estudio, ellas pasan por un momento de metamorfosis actitudinal, en el que deciden reaccionar acudiendo a los golpes como una estrategia primaria de resistencia y lo refieren así:

''…se siente uno ya muy maltratado física y moralmente, se siente uno como que ya lo están utilizando demasiado, como que reacciona uno y dice: no, pues tampoco, por más noble que yo sea, […] si tocaba a golpes, tocaba a golpes, porque no había otra forma. Yo ya estaba demasiado cansada. Si todos los días tomaba, todos los días me pegaba'' (E01, mujer de 51 años).

Las mujeres, a través de la reflexión sobre su experiencia de vida, reúnen varios elementos propios que se hacen necesarios para encauzarse en una ruta que les permita dignificar sus condiciones de vida, proceso que realizan a partir de la autonomía, el reconocerse como sujetas de derechos y asumir una postura propia en relación con la toma de decisiones. Algunos ejemplos se expresan así:

''Uno tiene que aprender a saber manejar su vida, a liberarse uno mismo y a no dejar que los demás lo manipulen a uno… [Cuando decidí no tener vida sexual con mi esposo] para mí era como la forma de hacerme respetar, como la forma de decir: no, yo también merezco respeto, a mí no me va a manipular'' (E01, mujer de 51 años).

Otro paso en el proceso de las mujeres se expresa en otro punto de fuga relacionado con las resistencias; concepto que surge a partir del análisis interpretativo de los discursos de las mujeres, como aquellos mecanismos a los que acuden con el ánimo de soportar las relaciones asimétricas de poder en la pareja. Este concepto tiene dos matices: el primero está relacionado con aquellos elementos que usan las mujeres para igualar las asimetrías existentes en sus relaciones de poder a través de los cambios que busca la metamorfosis actitudinal:

''si Dios me dio las manos es para defenderme, entonces yo también le pego, cojo con la plancha o con lo que encuentre (risas)'' (E07, mujer de 26 años). En cambio, el segundo define cómo la mujer transmite a sus hijos valores que resignifican lo femenino, buscando una nueva óptica de formación para los suyos con el fin de no repetir su historia:

''yo tuve muchos problemas con mi madre por hacer que mis hijos arreglaran la cocina'' (E01, mujer de 51 años).

Las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y de maltrato, a pesar de sufrir devastadoras secuelas, consecuencia de las relaciones de género inequitativas, se muestran a través de sus relatos como seres dispuestos a despejar el temor y recuperar la confianza, en consecuencia, están abiertas a nuevas relaciones de género dignificantes, que les permitan transformar sus vidas, y manifiestan ante la posibilidad de ruptura que: ''si hay un tinto uno se lo toma con el cariño más grande, con toda la tranquilidad'' (E01, mujer de 51 años); aquí se reivindica el espacio de soledad como sinónimo de tranquilidad.

El ''perdonarse uno mismo por los errores cometidos'' es utilizado por estas mujeres como una herramienta para alcanzar la reivindicación de su ser, con el fin de ''dejar una relación y seguir otra vida'' en la que prime el reconocimiento de sí mismas y del otro, que permita despejar el temor a comenzar de nuevo bajo otras formas de comprender la realidad y relacionarse con los demás.

El proceso de cambio encontrado es comparable con dos procesos ya descritos en la literatura: el primero, un proceso de cambios de comportamientos, aplicado por Brown en 1997 a las mujeres maltratadas, el cual vislumbra los cambios comportamentales como:

''…un proceso dinámico realizado en etapas y en el cual las personas cambian por su propia voluntad o con la ayuda de otros, es dado en espiral, con avances y retrocesos, donde cada retroceso es una recaída y en cada recaída la esperanza de que la situación va a cambiar y que ellas pueden ayudar a ese cambio las ata a la permanencia'' [16].

El segundo hace referencia a un proceso de cambio dado en varias etapas: no tener en cuenta, darse cuenta, encontrarse a sí misma y salir adelante sola. En cada una de ellas, las mujeres muestran ''comportamientos específicos y cambios individuales de tipo cognitivo, emocional y moral que les permite pasar de una etapa a otra, cuando logran tomar decisiones y asumir actitudes diferentes frente a sí mismas, al maltratador y a la tolerancia de la situación de maltrato'' [12].

Estos hallazgos coinciden con lo encontrado en la investigación, a través de la autoconciencia de la situación de maltrato, restauración del complejo femenino y comenzar de nuevo a pesar de las heridas, comprendidos como momentos en el actuar de las mujeres que les permiten sobreponerse a situaciones de asimetría en las relaciones de género, buscando nuevas formas de convivir en pareja, con hijos e hijas, transmitiendo desde lo axiológico y lo comportamental diversos mecanismos de transformación de su realidad.

Conclusiones

Una mirada cualitativa de la experiencia de vida de las mujeres víctimas de violencia de género contribuyó a la comprensión del entramado simbólico y de los significados sociales de las lógicas de poder subyacentes y ratificó la necesidad de un cuidado comprensivo como elemento necesario para brindar un cuidado de calidad a las/los sujetas/os.

Por estas razones, durante la exploración que tuvo lugar a través de las entrevistas semiestructuradas practicadas a las mujeres víctimas de violencia de género, se logró determinar cómo la estructura sociocultural, enraizada en sus inconscientes y elaborada en los procesos de socialización de la vida cotidiana, se configura como eje en las relaciones sociales diarias, predispone y habilita las relaciones violentas como un estilo de vida, en el que las mujeres desarrollan una serie de estructuras mentales que las somete dentro de un proceso violento y las mantiene subyugadas.

De este modo se comprende cómo las mujeres están sujetas a deberes impuestos por otros y otras, mediante la obediencia casi ciega a la figura patriarcal representada por la creencia religiosa, la familia, el guerrero o la pareja, que poco a poco las obligan a callar, como muestra de sumisión o mecanismo de protección, a valer como mujeres por otros/as o a reafirmar imaginarios de la estructura patriarcal que terminan por cosificarlas y negarlas como sujetas de decisión. Estos deberes también pueden ser autoimpuestos, porque muestran cómo la fuerza de las estructuras sociales y culturales permean el complejo imaginario femenino, ratificando lo doméstico como su anhelo y espacio de poder, por el cual soportan el yugo de las relaciones de poder, con el fin de garantizar el bienestar de otros, que siempre anhelan ver reflejado en el propio.

Estos mecanismos encaminan a las mujeres en la ruta del desplazamiento no sólo territorial, sino de sí mismas, forjando una fragmentación del ser y, en algunos casos, la pérdida del complejo femenino de valores y la reproducción del modelo patriarcal.

El aporte conceptual que emergió de esta investigación contribuye al sustento teórico para la ''Ruta pedagógica para el cuidado de sí'', pues sus hallazgos evidencian las diferentes realidades que a diario enfrentan las mujeres y muestran cómo a partir de precarios mecanismos resilientes ellas se sobreponen a las situaciones de maltrato, logran recuperar la dignidad y se perciben capaces de comenzar de nuevo, a pesar de las heridas. Este proceso ofrece indicios de fortaleza en las mujeres para salir del proceso de la violencia por sí mismas, contrario a lo que actualmente se concibe dentro de los modelos de atención a las mujeres víctimas de violencia. Esos momentos de fuga anotados son elementos fundamentales de referencia para el abordaje de mujeres maltratadas por parte de los profesionales del equipo interdisciplinario responsable de esta intervención.

Las categorías emergentes en esta investigación ofrecen a los y las profesionales de enfermería herramientas válidas para proponer cambios en los modelos de cuidado a las mujeres maltratadas en cualquier condición socio-económica, que estén en concordancia con la realidad del país y de su contexto.

* La investigación Mujer y desplazamiento de sí: sustratos socio-culturales que soportan las redes de la violencia de género hizo parte del macroproyecto ''Abordaje integral a mujeres maltratadas y prevención de la violencia de género en Tunja (Boyacá, Colombia)'', en la línea de investigación de Equidad de Género en Salud, desarrollada por el Grupo de Investigación sobre Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud, gercus, de la Escuela de Enfermería de la Uptc, junto con su semillero Bxisqua Sun. Este trabajo obtuvo el Premio a la calidad de la investigación, otorgado por el xix Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería. Neiva 2009.

† Concepto acuñado por Romero B, María N.. El código interpretativo de síntesis conceptual (CIS) emerge durante el proceso de codificación axial que da lugar a la relación comparativa entre códigos interpretativos para que surjan nuevas relaciones de conceptos más densos e incluso más sólidos y que anteceden al tercer momento del análisis, que es la construcción de subcategorías y categorías.

Referencias

1 Strauss A, Corbin J. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia; 2002. p. 220. [ Links ]

2 Romero B, María N. Abordaje integral a mujeres maltratadas y prevención de la violencia de género en Tunja, Boyacá-Colombia. Madrid: Universidad Carlos III; 2010. [ Links ]

3 Romero B, María N. Siglo xxi: Retomando la esencia de enfermería [Internet] Granada: Biblioteca Lascasas; 2008 [Acceso el 2 de agosto de 2012]; 4(1). Disponible en: http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0296.php . [ Links ]

4 Martínez M. El método hermenéutico-dialéctico en las ciencias de la conducta. Venezuela: Anthropos; 1989. [ Links ]

5 Gadamer H. Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca: Sígueme; 1984. p. 26. [ Links ]

6 Flick U. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata; 2004. p. 78. [ Links ]

7 Morse J. Asuntos críticos de los métodos de investigación cualitativa. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, Facultad de Enfermería; 2003. p. 111-160. [ Links ]

8 Sanfélix V. Palabra y silencio: reflexiones sobre la violencia y el lenguaje. Thémata: Revista de filosofía 2006; 8 (37): 373-387. [ Links ]

9 Muñoz F. El torbellino de la violencia. Relatos biográficos de mujeres que sufren maltrato. Atención primaria 2009; 41(9): 493- 500. [ Links ]

10 De Beauvoir S. El segundo sexo, los hechos y los mitos. Buenos Aires: Ediciones Argentinas; 1981. p. 429. [ Links ]

11 Uribe T, Jaramillo D. Del laberinto a la luz. El proceso de cambio que viven las mujeres en una experiencia conyugal violenta. Index Enferm [revista en internet] 2000; 30. [Acceso el 10 de agosto de 2012]. Disponible en: http://www.index-f.com/indexenfermeria/30revista/30_articulo_12-16.php. [ Links ]

12 Oliveira EM. Gênero, saúde e trabalho: um olhar transversal. En: Oliveira EM, Scavone L, organizadores. Trabalho, saúde e gênero na era da globalização. Goiânia (GO): AB Ed; 1997. [ Links ]

13 Lamano LC. Violência doméstica: uma contribuição da psicoanálise. É possível prevenir a violência? Cienc Saude Colet 1999; 14 (1): 153- [ Links ]159.

14 Rodríguez YE, Rubio T, María A. Construyendo un lenguaje común en mujeres víctimas de violencia conyugal. Esc Anna Nery Rev Enferm 2008; 12 (4): 679-684. [ Links ]

15 Bosscha K, Snellen J. La mujer víctima de violencia. AMF 2007; 3: 317-325. [ Links ]

16 Uribe T, Jaramillo D. Del laberinto a la luz. El proceso de cambio que viven las mujeres en una experiencia conyugal violenta. Index de Enfermería [revista en internet] 2000; 30. [Acceso el 17 de agosto de 2012] Disponible en: http://www.index-f.com/indexenfermeria/30revista/30_articulo_12-16.php. [ Links ]