Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Signo y Pensamiento

Print version ISSN 0120-4823

Signo pensam. vol.29 no.56 Bogotá Jan./June 2010

El periodista frente a su formación Una aproximación a los programas de comunicación social desde la cultura y los alores en el campo periodístico bogotano

Journalists' Education and Training: An Approach to Social Communication Programs after examining the Culture and Values in Bogota's Journalism

JUAN GUILLERMO ARIAS, EDISON MONROY Y JUAN PABLO TOVAR*

*Juan Guillermo Arias Marín.Colombiano. Comunicador social y especialista en medios de comunicación. Es magister en sociología de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente imparte cátedra en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También acompaña los procesos de discusión interna en la Región Centro de la, AFACOM. Correo electrónico: jgariasm@unal.edu.co

Edison René Monroy Polanía. Colombiano. Comunicador social y periodista. Actualmente trabaja en un canal privado de la televisión colombiana. Correo electrónico: edison_monroy@yahoo.com

Juan Pablo Tovar. Colombiano. Comunicador social y periodista. Ha trabajado en medios impresos y en el sector privado. Correo electrónico: juanpatosi@hotmail.com

Recibido: Noviembre 5, 2009 Aceptado: Enero 28, 2010

Submission date: November 5th 2009 Acceptance date: January 28th 2010

Este artículo despliega un análisis focalizado sobre el papel que juega la educación universitaria en la configuración y el estado actual del campo periodístico en Bogotá, desde una conceptualización posestructuralista y con el respaldo de evidencia empírica reciente. Termina planteando los preliminares de una hipótesis imprevista: en la búsqueda por conquistar y ampliar sus dos mercados, el estudiantil y el mediático, los programas universitarios de pregrado en comunicación social y periodismo de Bogotá, tienden a adherirse a una lógica pragmáticamente complaciente, con el efecto negativo que significa la pérdida de autonomía del mismo campo académico de la comunicación y el decrecimiento de la profesionalidad periodística.

Palabras clave: Campo periodístico. Habitus periodístico. Campo académico de la comunicación. Profesionalidad periodística. Formación de periodistas.

Descriptores: Formación profesional de periodistas. Periodistas - Estudio. Ética periodística.

From a poststructuralist point of view and supported by empiric evidence, this article is an analysis initially focused on the role played by a specific type of university education in shaping the current state of journalism in Bogotá. We round up putting forward the preliminaries of an unexpected hypothesis: in order to capture both markets -students and media- undergraduate programs in social communication and journalism -at least in Bogota's universities- tend to adopt a pragmatic and indulgent logic which results in a loss of autonomy as far as the relevant academic field is concerned in detriment of journalistic professionalism.

Keywords: Journalism. Journalistic Habitus. Communication's Academic Field. Journalistic Professionalism. Educating and Training Journalists.

Search tags: Professional formation of journalists. Journalists - Study and teaching. Journalistic ethics.

Origen del artículo

Este artículo, preparado especialmente para signo y Pensamiento, parte de una experiencia de aula que consistió en el análisis y la articulación de las evidencias presentadas en dos trabajos distintos: uno es la tesis de pregrado Profesionalización del periodismo. Formación académica, vías de acceso e identidad profesional de los periodistas en los medios de comunicación nacionales (Monroy Polanía y Tovar Sierra, 2009). El otro es el informe inédito 2008 de la Región Centro de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación Afacom, sobre los currículos académicos en los programas de comunicación de Bogotá.

Introducción: conversaciones en una fiesta

El viernes 10 de julio de 2009, en un restaurante del norte de Bogotá, se reúnen los invitados a la fiesta de graduación de un comunicador social y periodista recién egresado de una reconocida universidad capitalina. En una de las mesas, la que congrega a los compañeros de cohorte, uno de ellos, aún estudiante, cuenta cómo le va en sus prácticas profesionales en un importante canal privado de televisión: dado que los temas que aborda en su trabajo son "internacionales", dice, no hace reportería, sino que elabora la información a partir de cables. Estima como una de sus mayores satisfacciones laborales el que le permitan locutar sus notas para un programa matutino. De ahí que hoy valore como las mejores enseñanzas de su paso por la universidad las clases recibidas de un profesor que en los años ochenta fue presentador de televisión y que lo adiestró en el perfeccionamiento de su dicción. Dice, en referencia al admirado profesor: "Ese man sí sabe cómo es la cosa'".

A propósito del tema, otro de los contertulios, también en finalización de su práctica profesional en un diario económico, cuenta el malestar generalizado que produjo en la sala de redacción una campaña publicitaria del mismo periódico por la cual, y por orden de la gerencia, los periodistas tuvieron que salir a la calle a repartir ejemplares gratuitos de su publicación. El disgusto se debió a que se sintieron subvalorados por haber sido obligados a cumplir una tarea que no corresponde con la que ellos consideran es su función. Para completar, la situación trascendió a un popular programa de chismes en televisión, que recreó la historia y la editorializó en defensa de la "dignidad del oficio". Finalmente, los periodistas de la historia lograron su cometido: quedaron exonerados de seguir participando en la campaña de mercadeo callejero, aunque no sin el costo que tuvo que pagar, con la pérdida de su empleo, aquel que filtró la historia y que propició la mención desfavorable del serio y cincuentenario periódico en un espacio frívolo de televisión.

Otros invitados, también estudiantes o recién egresados de programas de comunicación, hablan sobre su futuro profesional, sobre sus posibilidades de inserción en un mercado laboral cada vez más competido. Uno de ellos cuenta que ha buscado ofertas de trabajo en internet y en muchas de ellas, además de exigir a los postulantes buena redacción y básicos conocimientos técnicos, especifican requisitos como "saber trabajar bajo presión", "ser arriesgado", "ser ágil, dinámico y proactivo", "imprescindible tener experiencia, creatividad y ganas", "liderazgo, recursividad, buena imagen, presentación personal, buena comunicación y relaciones públicas, responsable, perseverante, dinámico, no introvertido o tímido. Que siempre busque cumplir".

¿Cómo comprender sociológicamente estas situaciones? ¿Qué significa que un periodista principiante valore su paso por la universidad por lo que allí aprendió sobre técnica vocal - habilidad que habría podido aprender en un instituto de enseñanza intermedia de locución- más que por cualquier otra lección, por ejemplo, en materia de investigación y reportería? Y, paradójicamente, aun con la importancia que esta declaración parece conceder a las habilidades operativas, ¿cómo se explica, no obstante, que haya en el ejercicio delperiodismo una dignidad que reivindica la salida a la calle a investigar, pero no a repartir muestras gratis, aunque sean del mismo medio en el que se trabaja? ¿Qué valores comparten un periodista especializado en economía y otro que busca y publica chismes de farándula? ¿Puede haber algún tipo de conciencia de grupo o de espíritu de cuerpo y, consecuentemente, de solidaridad entre ellos? ¿Tendría alguna incidencia en ello la formación universitaria? Y, a propósito, ¿enseñan los programas universitarios de comunicación a trabajar en equipo, a ser arriesgado, ágil o a superar la timidez y la introversión? ¿Deberían hacerlo? ¿Es su función social?

Breves previsiones conceptuales y metodológicas

Para responder a las preguntas planteadas con el rigor que sea necesario y posible se parte de reconocer que éstas aluden a la relación entre tres campos teóricamente discernibles: el campo periodístico, el académico y el empresarial:

Un campo es un espacio social estructurado, un campo de fuerzas -hay dominantes y dominados, hay relaciones constantes, permanentes, de desigualdad que se desarrollan dentro de este espacio- que es también un campo de luchas para transformar o conservar ese campo de fuerzas. Cada cual, dentro de ese universo, compromete en su competencia con los demás la fuerza (relativa) que posee y que define su posición dentro del campo y, consecuentemente, sus estrategias. (Bourdieu, 1997, p. 59).

Si bien en lo antedicho quedan definidas las características genéricas de cualquier campo, lo que, esencialmente, cambia, define y distingue a un campo de otro son los objetos en juego: dentro de cada campo, "la lucha presupone un acuerdo entre los antagonistas sobre aquello por lo que vale la pena luchar" (Bourdieu, 2000, p. 114), de tal suerte que la misión de la investigación sociológica consiste en identificar la especificidad de cada uno de esos objetos en juego.

Vale decir que entre los campos se produce una relación análoga a la que ocurre entre los agentes dentro de un campo, de tal forma que entre los campos pueden establecerse relaciones tanto de complemento como de dominación, lo que depende del grado de autonomía de cada campo, definido, a su vez, por la tradición -trayectoria histórica- y el capital cultural que dicha tradición ha permitido acumular para cada campo considerado. Dichas relaciones se manifiestan en la medida en que los objetos en juego de un campo se incorporan en otro, lo que evidenciaría la heteronomia o dependencia del último respecto del primero. De ahí la pertinencia de identificar la particularidad de los objetos en juego hacia los cuales los periodistas -agentes del campo periodístico- orientan su acción, a partir de un determinado habitus compartido dentro del campo y que, en últimas, lo define:

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un jefe de orquesta. (Bourdieu, 1992, p. 92).

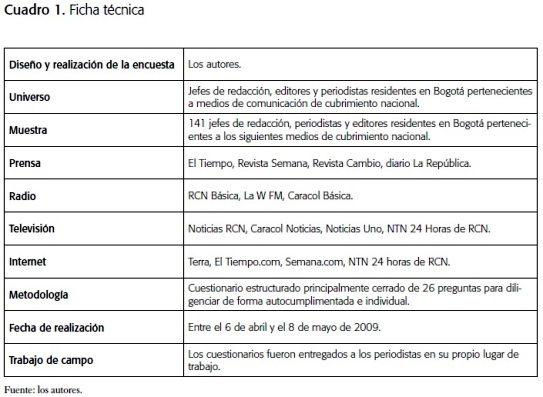

Entonces, si el habitus recoge lo que coloquialmente se conoce como los valores, las creencias, la autopercepción, los presupuestos profesionales y la conciencia de grupo, es desde ahí que cabe examinar la relación entre el campo periodístico y los campos académico y empresarial. A partir de este planteamiento postestructuralista se evalúan los resultados obtenidos mediante la metodología de encuesta, con las especificaciones que se enuncian en los cuadros 1 y 2.

La cultura de los periodistas

Es necesario comenzar por decir que la cultura de los periodistas -como parte de su habitus y entendida la cultura en su sentido más academicista, esto es, como su ilustración o erudición- no se distingue propiamente por su elevación, ni siquiera en lo concerniente a los saberes propios de su profesión. Al ser consultados mediante pregunta de respuesta abierta sobre el origen del periodismo, sólo el 12,76% de los periodistas bogotanos identifica la invención de la imprenta (mediados del siglo xv) y los procesos históricos conexos -declaración y difusión de los Derechos del Hombre, las crónicas de Indias, la aparición de Aviso del terremoto, la masificación, la expansión de la alfabetización y la urbanización y, en fin, la modernización occidental- como los hitos fundacionales de esta actividad.

En el Gráfico 1 puede apreciarse el bajo acierto representado en el grupo de respuestas correctas (torres más oscuras), que constituyen un número muy reducido de la totalidad del corpus encuestado. Valga anotar que casi la mitad de los pocos periodistas que responde correctamente trabaja en prensa, medio precursor del periodismo y, consecuentemente, depositario de la tradición de la profesión. Los periodistas de prensa bogotanos registran el segundo promedio de escolaridad más alto, después de los de radio y seguido por los de internet y televisión; la mayoría de sus integrantes ha completado el pregrado y son jóvenes (entre 20 y 25 años), factor que sugiere su condición de recién egresados, por la cual se explicaría que tengan los conocimientos universitarios más frescos.

Llama la atención la alta proporción de periodistas -casi el 40%- que asocia los inicios de su profesión con los de la misma comunicación humana, aunque, claro, ninguna de estas respuestas precisa una época determinada ni para los unos ni para los otros. Es también significativa la cantidad de periodistas que no responden, no entienden la pregunta -planteada en la encuesta tan claramente como aparece en el encabezado del gráfico y para ser respondida de manera abierta- o responden en forma difusa o incoherente: "El periodismo nació en la Edad Media con los cronistas de Indias" o "Cuando el arcángel San Gabriel comunicó a María su embarazo", "Desde la cuna, por mis contactos con los medios: el radio de mi mamá", registraron textualmente tres de los encuestados en respuestas incluidas entre las tres primeras torres del Gráfico 1. Este vacío, que en cualquier ciudadano anónimo no pasaría de ser el desconocimiento de un simple dato de "cultura general", en un periodista revela la carencia de conciencia histórica sobre su propia profesión, con todo lo que ello implica.

Estos hallazgos suscitan, de entrada, dos inquietudes: la primera gira en torno a las implicaciones que conlleva el que sea a partir de este precario conocimiento que se forma en buena medida la llamada opinión pública: "Éste es uno de los motivos por los que los periodistas son a veces peligrosos: como no siempre son muy cultos, se asombran de cosas que no tienen nada de extraordinario y permanecen indiferentes ante otras que son absolutamente portentosas" (Bourdieu, 1997, p. 63). La segunda inquietud se refiere a si el origen de estos vacíos en historia básica provienen de la formación universitaria de los periodistas.

El Gráfico 2 clasifica y cuantifica las asignaturas (o materias) que debe cursar y aprobar un egresado promedio de un programa de comunicación social y periodismo en Bogotá. La barra inferior indica que, en promedio, debe cursar alrededor de 55 asignaturas, distribuidas en los tipos que se mencionan en las barras precedentes. Los cursos dentro de los cuales se podría ilustrar sobre historia del periodismo se sitúan entre las asignaturas básicas generalistas o entre las electivas, que juntas no alcanzan a constituir ni la tercera parte de todo el pensum. En la información aportada por once programas universitarios de comunicación se registra una única asignatura electiva, en uno solo de estos programas, específicamente denominada Historia cultural del periodismo. Este vacío no lo suplen las asignaturas teóricas específicas -que versan sobre la conceptualización de la comunicación en general, mas no sobre el periodismo en particular ni sobre su historia-, ni las profesionalizantes -concebidas para la impartición de destrezas prácticas y operativas del hacer profesional-, estas últimas, dicho sea de paso, son las que ocupan la mayor parte del tiempo del estudiante promedio.

Consecuentemente, son estas asignaturas profesionalizantes las que parecen ser más valoradas en el campo periodístico bogotano, a juzgar por los resultados que se muestran en el Gráfico 3: el 35,46% de los periodistas encuestados (tercera barra de arriba a abajo) identifica como lo más importante de su paso por la universidad los aprendizajes obtenidos en las materias prácticas, comúnmente conocidas en los programas académicos como talleres. Puede corroborarse una paulatina abdicación del habitus académico en favor de la lógica empresarial, lo cual instala en el periodista -recién egresado de la universidad y recién incorporado al campo laboral- un pensamiento sustancialmente pragmático, del cual es representativa la primera de las declaraciones informales incluidas en la introducción de este artículo.

El predominio de asignaturas profesionalizantes en los pensum académicos de Bogotá en correlación proporcional con la valoración positiva que de ellas hacen los periodistas parece también corresponder con las demandas del medio productivo, que han puesto a las universidades -todas privadas y, por lo tanto, sujetas a la lógica del mercado- en función de formar mano de obra calificada para tareas operativas en los medios de comunicación, bajo la denominación de competencias laborales y en consonancia con las actuales políticas oficiales del Ministerio de Educación, enmarcadas bajo el título de Educación para el trabajo:

En sintonía con los cambios de época, se impulsa un viraje hacia lo técnico y tecnológico, en desmedro de la educación superior y universitaria. Se trata de una respuesta a necesidades más inmediatas y operativas de la precaria industria nacional, o de las prolongaciones o desplazamientos de orden territorial del capital transnacional [...]. Como es bien conocido, ese tipo de formación se mueve en el terreno de una cualificación operaría más específica, sin que favorezca el desarrollo científico-técnico, y mucho menos el conocimiento y el saber que, con algunas dificultades y tropiezos, pueden darse en el mundo de la formación de tipo universitario. (Moncayo, 2007, p. 17)

Este contexto concierne también al mercado de la comunicación mediática en Colombia donde, en tiempos recientes, se ha visto la llegada de grandes empresas multinacionales de los medios de comunicación -verbigracia Prisa y Grupo Planeta, respectivamente con el control actual de Caracol Radio y Casa Editorial El Tiempo- cada vez más interesadas en incorporar mano de obra operativa, menos crítica o creativa. En consecuencia, no puede menos que esperarse que un recién egresado, naturalmente interesado en vincularse al medio profesional, manifieste su particular aprecio por las lecciones de vocalización o cualquier otro tipo de destrezas prácticas que le garanticen una rápida inserción en los medios. Esta lógica pragmática en un agente situado en el umbral entre los campos académico y periodístico sólo puede explicarse por la intrusión de los valores del mercado mediático en la temprana etapa de formación académica, es decir, por la subordinación del campo académico al comercial, que se manifiesta en la contratación de periodistas como profesores universitarios.

Los valores del periodista

No obstante lo anterior, el valor más arraigado en el habitus periodístico y a la vez más extendido dentro del campo se refiere a una "competencia" -"un saber-hacer en contexto; es decir, implica la articulación y uso de saberes, de formas de razonar y proceder para comprender situaciones o solucionar problemas, teóricos o prácticos" (Afacom, 2004-2005)-, que ni siquiera puede ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje: al ser interrogados sobre qué criterios emplearían para vincular periodistas a un medio de comunicación, prevalece significativamente la respuesta que indica la importancia del mítico e intangible "olfato periodístico", tal como puede observarse en el Gráfico 4.

Nota: Los criterios 1, 2, 13, 15 y 19 no aparecen en el gráfico debido a que no fueron seleccionados por ninguno de los encuestados como su primera opción de respuesta. Dichos criterios fueron: 1. Que tenga buen apariencia física y presentación personal, 2. Que le caiga bien, que tenga simpatía y carisma, facilidad para las relaciones sociales, 13. Que sepa trabajar en equipo, 15. Que su aspiración salarial no sea muy elevada y 19. Que esté muy familiarizado con el uso de nuevas tecnologías. Fuente: los autores.Quienes ofrecen esta respuesta encarnan esa modalidad de periodismo, "la más compartida por los profesionales, que corresponde a la profesión concebida como vocación y a los periodistas como portadores de una innata capacidad para las tareas propias de su oficio. Se trata del periodismo intuitivo, basado en cualidades tan inaprensibles como la "raza" o el "olfato". Unos periodistas que captan empáticamente la verdadera naturaleza de la sociedad, y de la que en consecuencia construyen representaciones espontáneas" (Ortega y Humanes, 2005, p. 69).

Dado que el llamado olfato periodístico es un valor inmensurable, la recurrente apelación a éste constituye, entonces, el mecanismo inconsciente de defensa interno propio del campo, por el cual sólo quienes son periodistas saben qué significa serlo -como si de un inefable secreto de logia se tratara- aunque sin poder ni querer expresarlo. Desde una interpretación científica de los resultados expuestos, lo que estaría incorporado en el habitus periodístico no sería el "olfato" en sí mismo, sino la creencia en él.

Si la anterior es la lógica que los mismos periodistas ponen en juego a la hora de definir el "derecho de entrada" a su campo, otra es la forma de pensar cuando se les pregunta sobre los méritos necesarios para consagrarse en su actividad. Al ser consultados con pregunta de respuesta abierta sobre los periodistas que más admiran y las razones de dicha admiración, sobresale la identificación de la calidad en el manejo del lenguaje del medio como el valor predominante, como puede verse en el Gráfico 5.

Puede verse que el llamado olfato pasa a un segundo plano cuando de mencionar las calidades de un periodista consagrado se trata. Es como si unas condiciones se esperaran del principiante y otras del veterano; de este último parecería que se da por descontado que tenga "olfato" y todas las demás virtudes innatas y asociadas a aquél. Entre los atributos más admirados prevalecen aquellos que -a diferencia del "olfato"- sí se pueden enseñar: la calidad en el manejo de los lenguajes, que ocupa el primer lugar.

Lo que cabría preguntarse en este punto es si en los programas académicos de comunicación se enseña el manejo de los lenguajes desde una perspectiva de las llamadas ciencias de la comunicación -la semiótica y la lingüística, primordialmente, entre otras- o sólo desde las técnicas prácticas situacionales. Este aspecto deberá ser objeto de investigaciones y reflexiones posteriores en el seno de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación (Afacom) y de sus programas asociados, en los cuales crece un afán, quizás hasta bienintencionado, por formar y evaluar por competencias, lo que se traduce en privilegiar el uso sobre el concepto, la utilidad sobre el entendimiento.

Reducido a su dimensión situacional, a la necesidad de validarse en su eficacia inmediata, "el periodismo va más allá de ser un ámbito estrictamente profesional para convertirse en otra cosa: una suerte de 'misión' relevante, que convierte el ejercicio de la misma en una práctica más allá de categorías profesionales y de diversidad de medios" (Ortega y Humanes, 2004, p. 58). Consecuentemente, "los periodistas se siguen viendo a sí mismos como un grupo de status, el prestigio y las cualidades asociadas al carácter (intuición, 'olfato', 'raza') siguen constituyendo los ejes centrales de las imágenes que de sí mismos proyectan" (Ortega y Humanes, 2004, p. 59). Para el caso colombiano se puede inferir, junto con los autores citados, que "mientras el periodismo carezca de un cuerpo de reglas equivalente a la de otros campos de producción cultural seguirá presidiendo su actividad el lema de 'todo vale'" (Ortega y Humanes, 2004, p. 59), lo que significa una menor legitimidad y estatus profesionales, que se manifiesta en una menor defensa de intereses propios y peores condiciones laborales dentro de los medios de comunicación.En contraparte, más allá de los valores que se enuncian en el Gráfico 5, es necesario destacar aquello que los periodistas omiten: no aparece la menor alusión a los méritos asociados con el éxito comercial, rating, ventas, circulación, etc., lo que revela, en contrapeso a las imposiciones empresariales, un importante reducto de resistencia en el habitus periodístico, que se traduce en un núcleo de autonomía propio del campo y en el que confluyen y se solidarizan periodistas de medios y temas tan distintos como lo pueden ser un redactor económico y uno de farándula en televisión:

Aunque integrados en un circuito productivo típicamente capitalista, y a pesar de que en él se ha introducido la organización racional en múltiples aspectos, los periodistas, sin embargo, continúan percibiendo su actividad como un servicio público destinado a fines extraeconómicos. (Los conflictos entre los periodistas y sus empresarios) a veces se manifiestan con crudeza, especialmente en los procesos de concentración empresarial. Pero estos conflictos responden más al enfrentamiento de dos mentalidades [...], que a la típica debilidad del trabajador frente al dueño de los medios productivos. (Ortega y Humanes, 2004, pp. 59-60).

Para la academia esto constituye un llamado de atención sobre la existencia de una ética mínima de la profesión, específica del habitus periodístico, que es necesario detenerse a considerar antes de introducir en los currículos asignaturas concebidas para la satisfacción más automática de los imperativos de la industria mediática.

Prácticas universitarias y universidad práctica

Aunque en el ya expuesto Gráfico 3 la valoración general de los periodistas sobre la universidad parezca positiva, en realidad ello constituye apenas una ilusión producto de los mismos condicionamientos sociales que implican la situación de encuesta: ante investigadores claramente procedentes del mundo académico, la respuesta de los investigados tenderá a complacer las expectativas que estos últimos suponen en los primeros.

Y, en efecto, la ilusión queda desvelada con las posteriores preguntas de control, cuyas respuestas, se ha visto en el Gráfico 5, poca importancia les dan a los valores específicamente académicos.

Aunque más adelante se verán nuevas pruebas de la escasa estima que en realidad guardan los periodistas por la academia -y que de contera redunda ciertamente en una escasa autoestima profesional, como también se verá-, antes es necesario detenerse en otro resultado por el cual se esboza la función que de facto viene cumpliendo la universidad en relación con el campo periodístico y que corrobora otra vez su sumisión a la lógica impuesta por el llamado medio productivo. Se trata de una función de puente o de provisora de mano de obra funcionalmente entrenada.

El Gráfico 6 muestra el papel relevante de la universidad como vía de acceso al campo periodístico, bien por la institucionalización de prácticas profesionales como etapa final de la formación y frecuentemente la ocasión de enganche definitivo (tercera barra de arriba abajo), o bien por la oportunidad que las aulas ofrecen de tener contacto con agentes del campo. En otras palabras, el valor de la universidad reside más en el capital social que proporciona y mucho menos por el capital cultural específico que imparte, lo que se reafirma en los hallazgos según los cuales son muy pocos los periodistas que indican haber participado en concursos abiertos que les hayan exigido la superación de pruebas de conocimientos específicos, como se ve en la primera barra del gráfico.

Este conjunto de condiciones estructurales que marcan la incorporación al oficio es extraordinariamente revelador de la naturaleza del mismo. En efecto, el aspirante a periodista que comienza su andadura en la profesión se encuentra en una situación de partida que podemos caracterizar de privación. Privación porque no ha sido elegido, al menos formalmente en virtud de saberes y cualidades que aporta debido a su trayectoria académica. Privación porque su inicial acceso no se debe demostrar objetivamente que vale para esa actividad. Privación, finalmente, porque no existe una clara delimitación competencial de sus tareas y atribuciones. (Ortega y Humanes, 2005, p. 171)

La titulación, un mal cada vez más necesario

Las privaciones de las que arriba se habla se ven claramente reflejadas en el Gráfico 7, en el que se distribuye la opinión de los periodistas sobre su formación a partir de su actual experiencia profesional.

La alta proporción de periodistas agrupados en la quinta barra evidencia el desengaño que frente a la universidad significa su inserción en el mercado laboral, dentro del cual descubren la necesidad de incorporar un nuevo habitus, para el que, según afirman, la academia poco los preparó. Hay allí, sin embargo, una gran paradoja: la percepción de la inutilidad del tránsito por la universidad se produce como consecuencia de ese mismo paso "inútil" que, como se ha dicho, fue el que a la postre les posibilitó su ingreso al campo. Esta contradicción explica que pocos periodistas descalifiquen sin contemplaciones el papel que desempeñó en ellos la universidad y que, a cambio, la mayoría opte por las respuestas intermedias, por las cuales parecería que la experiencia laboral y la formación académica tienen el mismo peso relativo en la valoración de su propio desempeño profesional. En el desplazamiento de opinión se comporta como un factor importante la edad: las opiniones más severas frente a la formación universitaria se registran en los periodistas más jóvenes, de los que se infiere que son los más recientemente egresados; en oposición, los de más edad tienen una postura más conciliadora sobre la academia.

Con la información disponible, es difícil determinar si la explicación reside en que la calidad de la educación fue mejor antes -es decir, la que recibieron los que hoy son mayores- de lo que es ahora -o sea, la que tuvieron los más jóvenes-, o si, no habiendo variado la calidad de la educación de un tiempo para acá, lo que ocurre es un cambio de perspectiva de los sujetos a medida que avanzan en su edad. Ratificar o refutar una u otra hipótesis requeriría indagaciones de otra clase, fuera del alcance de este estudio. Lo que importa señalar aquí es que,en cualquier caso, la valoración de la formación universitaria entre quienes han sido sus beneficiarios se queda tibia tanto entre los nuevos como entre los veteranos. Si a lo que acaba de exponerse se suma el progresivo aumento de programas académicos y, proporcionalmente, de egresados, puede comprenderse mejor el fenómeno de la devaluación de la titulación:

Se produce desvalorización, a la vez que por el simple efecto de la inflación, por el hecho del cambio de la "calidad social" de los poseedores de titulaciones. Los efectos de la inflación escolar son más complicados de lo que habitualmente se dice: debido al hecho de que un título vale siempre lo que valen sus portadores, un título que se hace más frecuente se halla por este mismo hecho devaluado, pero pierde aun más valor cuando es accesible a personas "sin valor social". (Bourdieu, 2000, pp. 147-148).

A manera de conclusión: la autoestima profesional del periodista

El contundente corolario del panorama ya descrito se resume en la sistematización de las respuestas que los periodistas dan cuando se les pide que comparen su propio prestigio social con el de otras profesiones u ocupaciones más o menos escolarizadas. "Respecto de cada uno de los siguientes profesionales, señale, en su opinión, si gozan de mayor, igual o menor prestigio social que el periodista", fue el requerimiento que se le formuló a cada encuestado. Los resultados globales se presentan en el Gráfico 8.

El periodista promedio aparece aquí valorado por sí mismo en el peldaño 14 entre 19 profesiones u ocupaciones, bastante bajo en la jerarquía representada dentro del habitus periodístico. Comentario aparte merecería el inferior lugar que le concede al político, una de sus más habituales fuentes -y a quien, por lo tanto, seguramente puede referirse con conocimiento de causa-, pero no es ese el centro de este análisis.

La concesión de los más altos escaños a los médicos y a los abogados no sorprende, pues refleja la respetabilidad social que irradian las profesiones más antiguas, las mismas que por su larga tradición han acumulado un ingente capital cultural difícilmente equiparable con el que pueda contar una profesión con una trayectoria universitaria apenas centenaria. Esta pista, no obstante, resulta insuficiente para identificar el criterio espontáneo de ordenamiento que subyace en esta escala de valoración, puesto que, por ejemplo, no puede afirmarse que la profesión de publicista -altamente escalafonada- cuente con una prosapia superior a la de arquitecto -medianamente posicionada-.

Al margen de esta cuestión, llama la atención el lugar que se da a sí mismo por encima de los profesores -tanto de educación media como universitaria-, a los que aprecia apenas un poco más que a los agricultores y a los taxistas, lo cual inquieta en la medida en que dicha apreciación se dirija por extensión a la institución social de la cual se supone son representativos los profesores: el sistema escolar, el mismo del cual el periodista parecería conservar, a juzgar por esta escala, un ingrato recuerdo.

Referencias

Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación e Información (Afacom), (2004-2005), Examen de calidad de la educación superior ECAES. Comunicación e información en línea, disponible en: http://www.afacom.org/index.php?option=com_docman& task=cat_view&gid=93&Itemid=97&lang=es, recuperado: 29 de octubre de 2009. [ Links ]

- (2006), Proyecto para el diseño y elaboración de los exámenes de calidad para la Educación Superior-ECAES para los programas de comunicación e información, Bogotá, Universidad Externado. [ Links ]

Bordieu, P. (1992), El sentido práctico, Madrid, Taurus. [ Links ]

- (1997), Sobre la televisión, Barcelona, Anagrama [ Links ]

- (2000), Cuestiones de sociología, Madrid, Istmo. [ Links ]

- (2001), La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Barcelona, Taurus. [ Links ]

Moncayo, V. M. (octubre, 2007), "La educación superior colombiana. Ante la nueva exclusión del conocimiento", en Le Monde Diplomatique, año 6, núm. 61. [ Links ]

Monroy Polanía, E. R. y Tovar Sierra J. P. (2009), Formación académica, vías de acceso e identidad profesional de los periodistas en los medios de comunicación nacionales [tesis profesionalización del periodismo], Bogotá, Universidad Sergio Arboleda. [ Links ]

Ortega, F. y Humanes, L. (2000), Algo más que periodistas. Sociología de una profesión, Barcelona, Ariel. [ Links ]

Real Rodríguez, E. (2004), Formación y ejercicio profesional del periodista en la España del siglo XXI dentro del marco de la unión europea, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. [ Links ]

signo y Pensamiento (1997), "Profesiones en juego" dossier, núm. 31, Bogotá, Facultad de Comunicación, Pontificia Universidad Javeriana. [ Links ]

VV. AA. (2007), Intertextos No. 2. Educación para la comunicación social, Bogotá, Facultad de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. [ Links ]