Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Semestre Económico

Print version ISSN 0120-6346On-line version ISSN 2248-4345

Semest. Econ. vol.12 no.espe24 Medellín Oct. 2009

Los retos de la política pública en la ordenación del territorio de la ciudad Colombiana*

Os retos da política pública na ordenação do território na cidade Colombiana

Eber Eli Gutiérrez Londoño** Gustavo Adolfo Ortega Oliveros***

** Economista Industrial y Especialista en Gobierno púbico de la Universidad de Medellín, Colombia. Magíster en Desarrollo Regional de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Candidato a Doctor en Gobierno y políticas Públicas de Atlantic International University (AIU), Honolulu, Hawái, Estados Unidos. Docente e Investigador, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Medellín, Colombia. Dirección postal: Carrera 87 No 30-65, Bloque 12 oficina 2-16. Correo electrónico: egutierrez@udem.edu.co

*** Economista Industrial y Especialista en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. Candidato a Magister en Estudios Urbanos Regionales de Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. Docente e Investigador, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Medellín, Colombia. Dirección postal: Carrera 87 No 30-65, Bloque 12 oficina 2-16. Correo electrónico: gortega@udem.edu.co.

Resumen

La incertidumbre social y económica generada por la rápida urbanización y la dinámica de la ordenación del territorio constituye el mayor desafío de la ciudad contemporánea en términos de las políticas asociadas al territorio en un escenario de competencia. Mediante el análisis de dos temas, vistos de manera transversal, (1) la aproximación teórica al concepto de ciudad que explica sus rasgos esenciales y, (2) la contextualización a la ciudad latinoamericana que en términos de sus transformaciones, se busca inferir sobre las tendencias de la ciudad colombiana. Este artículo ofrece un análisis acerca de la evolución de las ciudades y retos a los que se enfrenta la planificación de la ciudad contemporánea, enfatizando en la ciudad latinoamericana y trayendo a colación elementos de juicio observados en la política urbana en el contexto especifico de la ciudad de Medellín.

Palabras Clave

Ciudad Global, Desarrollo local, Planificación territorial, Desarrollo Socio económico. Clasificación JEL: R23; R11; O18; R58

Contenido

Introducción 1. Deli mitación conceptual: la ciudad como satisfactor de necesidades; 2. Acerca de las transformación de las ciudades Latinoamericanas; 3. Conjeturas de las tendencias de ciudad; 4. La ciudad Colombiana: El caso de Medellín; 5. Conclusiones; Bibliografía.

Resumo

A incerteza social e econômica gerada pela rápida urbanização e a dinâmica da ordenação de território, constitui o maior desafio da cidade contemporânea em termos das políticas associadas ao território num palco de competência. Mediante o analise de dois temas, vistos de maneira transversal, (1) a aproximação da teoria ao conceito da cidade que explica os rasgos essenciais e (2) a contextualização à cidade latino-americana que em termos de suas transformações, procura inferir sobre as tendências da cidade colombiana. Este artigo oferece uma análise sobre a evolução das cidades e os retos aos que se enfrenta a planificação da cidade contemporânea, enfatizando na cidade latino americana e trazendo ao palco elementos de juízo observados na política urbana no contexto especifico da cidade de Medellín.

Palavras-ChavesCidade global, desenvolvimento local, planificação territorial, desenvolvimento sócio econômico. Classificação JEL: R23; R11; R58; O18

Conteúdo

Introdução; 1. Delimitação conceptual: a cidade como meio para a satisfação de necessidades; 2. Sobre as transformações das cidades latino americanas; 3. Conjeturas das tendências da cidade 4. A cidade colombiana: o caso de Medellín; 5. Conclusão; Bibliografia.

Abstract

The social and economic uncertainty generated by the rapid urbanization and the dynamic territory order, constitutes the biggest challenge to the contemporary city in terms of the associated policies to the territory in a competition scenario. Throughout the analysis of two topics, approached from a transversal scope; (1) the theoretical approximation to the city concept that explains its essential features and; (2) the contextualization of the Latin American city, that in terms of its transformation; searches for the conjecture of Colombian city tendencies. This article offers an analysis about the evolution of the cities and the challenges that Latin American cities have to face, emphasizing in the Latin American city and bringing to coalition judging elements that are observed in the urban policy in the specific context of Medellin city.

Key Words

Global city; local development; territorial planning; socio economic development.

JEL Classification: R23; R11; R58; O18

CONTENT

Introduction; 1. Conceptual delimitation: the city as media for the need satisfaction; 2. About the transformation of the Latin American cities; 3. Conjectures of city tendencies; 4. The Colombian city: Medellin's case; 5. Conclusions; Bibliography.

INTRODUCCIÓN

El análisis de las problemáticas económicas y sociales de la ciudad contemporánea está marcado por una visión integradora del concepto, entendida como el lugar donde se combinan las sociedades y personas en procura de beneficios comunes y, a la par, rivales. Allí (en la ciudad) se generan una serie de continuas transformaciones donde la simultaneidad de fenómenos son el rasgo común, citando a Zunino, (2000, p. 1) “en su construcción, múltiples agentes urbanos dotados de distinta capacidad transformadora intentan avanzar sus intereses individuales o colectivos mediante acciones y negociaciones estratégicas”.

La globalidad del concepto de ciudad y, por consiguiente, de sus análisis supera y trasciende a las investigaciones que han intentado aislar el conocimiento de la ciudad a lo eminentemente urbanístico. Los análisis que han apuntado generalmente, a observar la ciudad desde la preservación de la higiene urbana, constituyen niveles de estudio en demasía específicos que limitan la clara interpretación del conjunto de los fenómenos de la sociedad.

Este artículo señala la conveniencia de preocuparse, entre otros aspectos, del medio ambiente urbano, no solo en términos de su relación con la ciudad sino con el resto de un territorio cada vez más integrado, cuya Clasificación se hace cada vez más difícil e inoportuna en términos del actuar político.

Los motivos analíticos que se oponen a esta segmentación están explicados en razón de la creciente integración entre el centro y la periferia; en razón de la dificultad de establecer relaciones de causalidad entre fenómenos urbanos y, en razón de la inapropiada separación de los fenómenos físico espaciales que se han visto afectados por situaciones de orden social, cada vez más integrados y volátiles a raíz del constante cambio y de inestabilidad social; la fuerte integración y desaparición de los límites que marcaron la dualidad centro periferia, determinan las bases del estudio de la dinámica urbana actual. Su evolución lleva a la integración de la ciudad en términos de problemáticas tales como la contaminación, el flujo de recursos, bienes y de capital.

En síntesis, este articulo comprende el análisis de tres temas, vistos de manera transversal, (1) la aproximación teórica al concepto de ciudad que explica sus rasgos esenciales en términos de la contemporaneidad y, (2) la contextualización a la ciudad latinoamericana que en términos de sus transformaciones, los cuales permiten (3) conjeturar sobre las tendencias de ciudad.

1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL: LA CIUDAD COMO SATISFACTOR DE NECESIDADES.

Si se admite que el estudio de las urbes es una disciplina eminentemente aplicada, se admite su importancia al momento de fijar políticas públicas y establecer bases para el análisis de las ciudades en un contexto de constante cambio donde la imprevisibilidad y el riesgo son las constantes de las ciudades latinoamericanas.

El carácter funcional de las ciudades como satisfactor de necesidades muestra también una fuente de conflicto, donde la especialización espacial evidencia una complejidad no vista en la ciudades tradicionales, caracterizadas por flujos en sentidos identificables, el concepto de centro es claro, y es evidente la continuidad de los fenómenos socio espaciales.

En contraste la tendencia a la metapolización es extensa, discontinua y heterogénea como resultado de la globalización. Según Bloom y Khana (2007, p. 9) el año 2008 marca drásticos cambios en la compleja trama urbana en que vivimos “por primera vez en la historia, más de 50% de la población mundial vivirá en cascos urbanos y, de mantenerse el ritmo actual, la cifra podría aumentar a 60% para 2030”. Estos cambios, manifiestan la existencia de factores de tipo socioeconómico y sociopolítico cuyo resultado es un mayor grado de migraciones como de natalidad, al menos en ciertas clases de la sociedad, situación que se visibiliza en una creciente densidad demográfica y niveles críticos de urbanización de áreas rurales, con un consecuente efecto de desplazamiento hacia las ciudades.

Los factores más contundentes de este efecto desplazamiento son la búsqueda de nuevo empleo o de mayores remuneraciones, mejor calidad de vida en términos de salud y educación, y más diversidad para el disfrute del ocio. Todo marcado en un contexto de información asimétrica. Así, los incentivos y limitaciones a este tipo de movilidad de personas están determinados por la calidad de la información de que se dispone cuya barrera es superada por “la representación de la vida urbana en los medios de comunicación o del éxito cosechado por parientes que ya emigraron a la ciudad” (Bloom y Khanna, 2007, p. 9).

Estas cuestiones que explican la urbanización o, mejor, la extrema densificación de las ciudades, están acompañadas de otras variables de naturaleza institucional y sociológica tales como los cambios de la coyuntura a nivel nacional y local así como la concentración de inversión pública y extranjera en las zonas urbanas.

En este escenario, donde los individuos persiguen la vida en comunidad buscando los beneficios de la especialización y de la generación de externalidades en producción y consumo, los analistas e investigadores sociales manifiestan los peligros de la creciente urbanización en los países en desarrollo debido, entre otros a su impacto negativo en el medio ambiente y la calidad de vida. Para Bloom y Khanna (2007, p. 10), la dinámica de las metrópolis pueden empeorar los problemas que trae consigo la urbanización, más aun cuando esta es demasiado rápida y las variables sociales asociadas son muy elásticas a su evolución.

La creación de empleos, viviendas, infraestructura sanitaria, transporte, educación y atención de la salud se hace cada vez más difícil con la dinámica de crecimiento de las ciudades, mas aun para las naciones en vía de desarrollo. Igualmente, embotellamientos de tráfico, usos del espacio público y privado para fines no establecidos, la masiva concentración de industrias, la deficiente recolección de basuras y la invasión de actividades no reguladas o que atentan contra las libertades de los individuos son problemas que se manifiestan en ciudades contaminadas, con problemas de salubridad y con capacidad local de absorción de desechos limitada.

Según Ascher (2004, s.p.)

La metropolización, como la globalización, induce a un doble proceso de homogenización y diferenciación: homogenización porque los mismos actores económicos se encuentran presentes con las mismas lógicas en todos los países y en todas las ciudades, diferenciación porque la competencia interurbana es mayor y más profunda.

Esto constituye el marco de la política de desarrollo local marcada en un ambiente planificador bajo un contexto de incertidumbre, donde buena parte de los flujos de capitales y inversiones responden a la gestión de ciudad y la acción pública debe estar dirigida a ese criterio de elección en planificación. Al respecto Zunino (2002, s.p.) plantea que:

La literatura de la ciudad global nos habla de ciclos de transformación urbana causalmente vinculados con procesos de reestructuración económica. Desde esta perspectiva, la reorganización espacial del capital induce procesos que -por ejemplo- alteran drásticamente las decisiones de localización y la matriz productiva de los conglomerados urbanos, dinámica comúnmente asociada con iniciativas gubernamentales tendientes a gestionar más eficazmente la producción y reproducción del espacio urbano y a mejorar la competitividad nacional e internacional de la ciudad.

Especialización, fragmentación, heterogeneidad, transformación y contradicción hacen parte de las dinámicas urbanas sea en un contexto de planificación o de desarrollo espontaneo donde los vínculos de los individuos con los objetos observables y las relaciones que no lo son tanto, constituyen el centro de la dinámica urbana en un ambiente de constante cambio, de una incertidum- bre sin límite. Tener claridad sobre las preguntas formuladas por Ascher (2004) tales como ¿Qué hacer hoy con la noción de límite? ¿Qué ocurre con las nociones de distancia, continuidad, densidad, diversidad, hibridez? Permitirán una reducción de la incertidumbre en razón de su capacidad para sintetizar el estado de las necesidades conceptuales y teóricas acerca del desarrollo de la configuración espacial en un escenario de rápida transformación caracterizado por la rápida, disímil y constante movilidad de personas, factores, bienes y de información.

2. ACERCA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS.

Latinoamérica está compuesta por sociedades con crecimiento demográfico desbordado, presionadas por fenómenos como el desplazamiento forzado con una suerte de evidencias de congestión urbana en contraste con una emigración de buena parte de su población con formación académica hacia otros países.

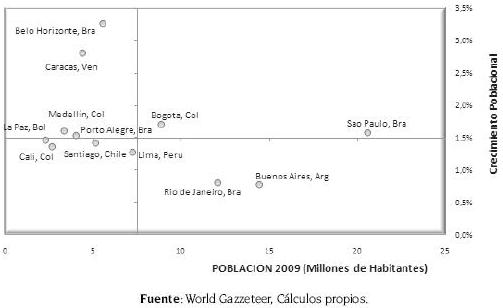

La figura 1 muestra que, de las trece ciudades o aglomeraciones consideradas, 5 superan los 5,7 millones de habitantes. Sao Paulo en Brasil y Buenos Aires en Argentina son las mayores ciudades conglomeradas, de Suramérica con 20,5 y 14.39 millones de habitantes respectivamente. Nótese como se espera que la población siga creciendo en estas regiones, especialmente en Bogotá y Sao Paulo, que presentan un crecimiento superior al crecimiento promedio de esta muestra. De las ciudades con tamaño inferior al promedio de 5,7 millones, 5 presentan un alto crecimiento relativo incluido Medellín, que a nivel de Colombia atrae buena cantidad de migrantes bajo expectativas de mejor calidad de vida.

Bogotá que a nivel suramericano es de alto tamaño, también es una ciudad que atrae migrantes, especialmente por ser una ciudad que ha mejorado en términos de expectativas de calidad de vida y se presenta como ciudad capital con inversiones que permiten generación de empleos.

Figura 1. Población y crecimiento poblacional anual de trece ciudades latinoamericanas1

Las ciudades reproducen un desarrollo de ensanchamiento desde el centro hacia una periferia2 que no es tan clara y que no manifiesta el sentido de las ciudades tradicionales en términos de su desarrollo socio- espacial que debería ser resultado de un efecto desplazamiento de las clases de renta baja hacia la periferia a favor de un mantenimiento de las familias de renta alta en los centros históricos de las ciudades.

Esta cuestión marca dificultades funcionales respecto a los elementos explicativos del desarrollo de las ciudades, al respecto, según Jaramillo (1999, s. p.) “La salida de las elites del centro seria en parte voluntaria y en parte obligada por la competencia impuesta por otros usos más populares, altamente rentables, y estaría lejos de significar la decadencia socioeconómica del centro”.

En este sentido, las ciudades latinoamericanas, si bien se han desarrollado en un contexto de planificación, muestran una suerte de relaciones ambientales, sociales, políticas y económicas diversas.

Los ejemplos son variados: (1) en materia de sostenibilidad ambiental, la carga que las aglomeraciones urbanas representan para la disponibilidad de tierra, agua y demás recursos naturales es desproporcionada en relación con la superficie que ocupan. (2) Dados los niveles de ingreso y consumo de la población que albergan, la cuestión de crecimiento poblacional se ha tornado insostenible. (3) Bajo la hipótesis de que la urbanización incrementa las externalidades en red positivas, se ha evidenciado un aumento de la pobreza urbana donde la clara desigualdad convive con la congestión habitacional3 y (4) el desarrollo productivo ha visibilizado problemáticas urbanas4.

Esto muestra que las ciudades colombianas y latinoamericanas, han estado caracterizadas por inestabilidad política, económica y social en un ambiente de constante cambio donde las presiones internacionales son evidentes. En palabras de Estrada (2008, s. p.) “los problemas vigentes en ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, son producto de una formación histórica a la vez distinta y a la vez común” en razón de que las regiones en que están asentadas estas sociedades han tenido un desarrollo desigual y la configuración urbana no ha respondido a los flujos de movilidad y de migración.

Observamos dos características comunes a la región que hacen especial el análisis de la ciudad:

1. Latinoamérica recoge diversidad de estados nación, en términos de su nivel de desarrollo y calidad de vida. En aquellos países con desarrollo precario y elevados índices de desigualdad social y económica, buena parte de la población vive en asentamientos suburbiales de baja calidad y dificultades de acceso a servicios básicos. Allí, están representado el grueso del crecimiento urbano, acentuado por los flujos migratorios debido al desplazamiento al interior de los estados nación y entre estados. Problema que se hace estructural y los gobiernos colapsan en su capacidad de afrontar este tipo fenómenos y,

2. Latinoamérica, tienen como característica diversidad en términos de desarrollo y, al interior de los países. Su estructura social manifiesta otra clara desigualdad especialmente de género y rangos de edad. Aquella parte de la población tradicionalmente más expuesta a las dificultades es la que ha recibido la mayor parte de las ayudas institucionales, dígase la mujer, la niñez y la vejez, pero aquella parte de la población que menos atención ha tenido ha sido la juventud5 en el imaginario de su fortaleza.

Es conveniente mencionar, de manera parcial, que se manifiesta una clara necesidad de cooperación entre los estados de la región, dada la incapacidad de que de, manera independiente, sean capaces de superar las dificultades propias de la pobreza. Los controles internacionales deben realizarse de manera común, para que se logren las sinergias de las políticas cooperativas.

3. CONJETURAS SOBRE LAS TENDENCIAS DE CIUDAD

Estrada (2008, s. p.) al manifestar que “la evolución de la ciudades tiene que ver con tres funciones criticas distintas: crear un espacio sagrado, proveer una seguridad básica y albergar un mercado comercial”, permite identificar dos elementos clave de las ciudades personas y bienes, implícitos en la religión, la seguridad y la actividad comercial donde la información permanece transversal a estas variables.

Tales funciones críticas, presentes en mayor o menor grado según el desarrollo de las ciudades, demuestran rasgos especiales a cada región y difieren en la capacidad de adecuación a su entorno caracterizado por el constante cambio.

La incertidumbre generada por el constante cambio y la especulación al interior de los fenómenos de ciudad está acompañada por relaciones polinucleares que hacen más complejo el escenario. Al respecto del concepto centro- periferia, Arteaga (2008, s. p.) plantea que:

“La ciudad contemporánea ya no se entiende a partir de la tradicional dicotomía centro- periferia pues las regiones urbanas que se reconocen actualmente se caracterizan por estructuras polinucleares donde las relaciones de distancia se superan con los avances tecnológicos en las infraestructuras de comunicación”

La tecnología y la capacidad de adaptación a este nuevo elemento de competitividad y planificación determinan el desafío de ciudad en términos de la infraestructura6 donde la administración, regulación y gestión sea de carácter público o privado adquiere honda repercusión.

Dos fenómenos, la rápida urbanización y la ordenación territorial se hacen visibles, evidenciando un modelo caracterizado por su universalidad, propia del fordismo, en contraposición a la arquitectura tradicional. Deben desarrollarse instrumentos democráticos, participativos que permitan la adaptación y reconocimiento del cambio de lo local a lo glocal como elemento de reducción de riesgos en el vértigo del desarrollo urbano.

4. LA CIUDAD COLOMBIANA: EL CASO DE MEDELLÍN7.

Es claro que la ciudad de Medellín asiste al escenario latinoamericano como un caso donde la Competitividad de Ciudad explica buena parte de los desarrollos recientes de política gubernamental. La imagen y el prestigio son elementos que mercadea la ciudad en el escenario internacional, en un entorno de problemas sociales, económicos y de gobernabilidad.

Medellín y su área metropolitana se constituyen en el escenario nacional, como una región caracterizada por elevados índices de congestión no solo vehicular sino en el uso de espacios públicos y privados, debido a su alto nivel de urbanización. Esta es una característica común a las ciudades colombianas en particular y latinoamericanas en general. Según el Departamento Nacional de Planeación, DNP (2004), Colombia se configura como un país altamente urbanizado, se estiman, alrededor, de 32 millones de habitantes ubicados en zonas urbanas representando el 72 por ciento de la población nacional.

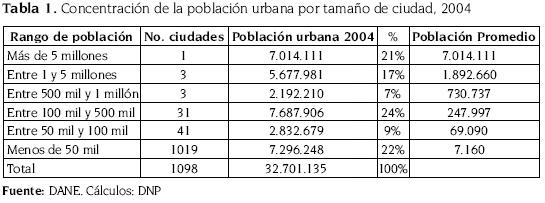

En Colombia existen ciudades de diversos tamaños medidos por la densidad poblacional y se estima que los habitantes de las ciudades continuaran aumentando en términos relativos a la población rural. Según cálculos del DNP en diez años la población urbana aumentará al 80 por ciento de la población total. El sistema urbano nacional, tiene como característica la diversidad en tamaño (ver tabla 1), donde Bogotá presenta el mayor asentamiento, seguida por tres ciudades con población entre uno y cinco millones de habitantes, de las cuales hace parte la ciudad de Medellín; 34 ciudades intermedias, y más de mil centros urbanos con menos de 100 mil habitantes.

La integración vertical y horizontal de las ciudades en Colombia ha permitido una fuente de crecimiento al interior de las regiones, apoyada en sus economías de aglomeración para la producción de bienes y servicios. Esto da como resultado, la reunión de los centros de producción y consumo en un mismo sitio, haciendo que los sectores más productivos de la economía estén localizados en los centros urbanos. Las siete principales ciudades del país concentran alrededor del 65 por ciento del producto interno bruto de la nación y reúnen el 45 por ciento de la población urbana nacional.

La composición de la actividad productiva de las ciudades colombianas, al igual que en el resto de América Latina se ha ido consolidando como economías de servicios y comercio, atractivo por la capacidad del sector en generación de empleos y permite el uso del suelo con mayor intensidad de mano de obra para ciertos subsectores, en tanto se beneficia de la construcción en altura, permitiendo un uso más eficiente del suelo productivo mientras que la industria no puede competir con estos usos del suelo.

La tercerización de la economía urbana ha propiciado la generación de desequilibrios debido al crecimiento de las ciudades, implicando una transición de zonas de habitación hacia zonas para el uso comercial y de oficinas de manera más vertiginosa que la capacidad de planeación, con efectos como la obsolescencia de zonas industriales y ocupación de la informalidad de los suelos privados y públicos.

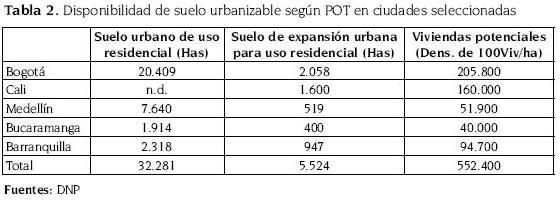

Las tendencias nacionales en términos de los usos del mercado del suelo explican , en parte, las características de los usos del suelo locales, el crecimiento anual del déficit cuantitativo de vivienda a nivel nacional se estima en 91 mil unidades, según el DNP lo que equivale al 49 por ciento de los 185 mil nuevos hogares que se forman anualmente. En las 5 ciudades más grandes, el crecimiento del déficit de vivienda asciende a algo más de 47 mil unidades, ó 50% de la demanda anual (95.600 hogares).

Esta característica del mercado del suelo que demuestra escasez, no está al margen del desarrollo en Medellín. La escasez de suelo urbanizable, unida a su alto nivel de concentración en pocos propietarios, favorece la especulación en este mercado, obstaculizando la provisión de vivienda a los hogares de bajos ingresos. Donde las transformaciones urbanas demuestran una serie de conflictos en la propiedad de la tierra y de sus usos en términos del grado de desarrollo económico del sector, pasando por ocupación motivo residencia, para industria a pequeña y gran escala y por el comercio. Se presenta una especial mezcla de usos del suelo cuyo centro se caracteriza por baja población permanente a su interior y una alta rotación de población motivada por la actividad económica.

Esta dinámica propició procesos de urbanización donde predomina el uso con finalidades productivas opacando el uso para vivienda. Alta densidad industrial y productiva con baja densidad para vivienda. Para el centro de las ciudades, esta cuestión implica la no existencia de externalidades en consumo para residentes permanente, asociados a bienes públicos tales como parques, escuelas, la provisión de infraestructura, equipamientos y servicios. La dinámica de la ciudad dificulta la planificación y tienen implicaciones negativas en la política de redistribución de ingresos y generación de bienestar social.

La evidencia muestra que una mayor densidad urbana favorece la provisión de bienes y servicios públicos de forma más costo-eficiente. Según DNP (2004): “En Colombia existe una menor incidencia de hogares con necesidades básicas insatisfechas, en aquellas ciudades que presentan densidades urbanas medias y altas”, con el consecuente riesgo que acarrea la congestión en algunas comunidades.

Bajo este planteamiento y dadas las proposiciones, se plantean dos iniciativas, aquella privada donde la rentabilidad de las empresas esta soportada en elementos asociados a la competitividad del tejido empresarial, entendida como el mejoramiento del desempeño global de una empresa o sector. Aquí, la aplicación de políticas de competitividad está dirigida a la superación de obstáculos del entorno y a la internalización de la externalidades positivas. La actuación gubernamental estará dirigida a la oferta de un marco propicio para el desempeño empresarial en términos de un aparato legal acorde con la globalización donde la iniciativa privada y la liberta de empresa cobran importancia tal y como se consagra en la constitución política de Colombia. Un marco propicio en tanto se genere las externalidades y los incentivos para la creación y la relocalización de empresas capaces de crear un ambiente favorable para desarrollo socio económico.

Plan de desarrollo y la problemática urbana8

En la ciudad de Medellín se ha identificado una serie de problemáticas urbanas donde el actuar económico, político y social se hace crítico, bajo el objetivo de inclusión social de aquella parte de la población en situación de desventaja y, que por algún motivo, se ha mantenido marginada del resto de la ciudad.

La Alcaldía de Medellín (2007); al expresar que promover la equidad territorial es uno de sus objetivos, y que “...se privilegia la acción del Estado en las zonas periféricas de la ciudad, las más vulnerables desde el punto de vista social, ambiental y político, donde se evidencian los menores índices de desarrollo humano y calidad de vida”; está justificando la actuación política en pro de la justicia social donde se ha de privilegiar el bienestar y la igualdad social.

En este escenario, el bienestar social, una variable en esencia cualitativa, ha sido abordada por Naciones Unidas proponiendo como metodología de cuantificación el Índice de Desarrollo Humano IDH9, considerado como un “buen indicador” comúnmente aceptado. Según este indicador y datos de la alcaldía, en Medellín existen sectores con niveles de desarrollo humano muy inferiores al promedio insinuando una alta vulnerabilidad social, en un contexto donde la caracterización geográfica de las comunidades no es suficiente dado que existen grupos sociales identificados como de alta dependencia pero inmersos en la sociedad, tales como la niñez, la juventud y los grupos de tercera edad para los cuales se deben identificar estrategias focalizadas.

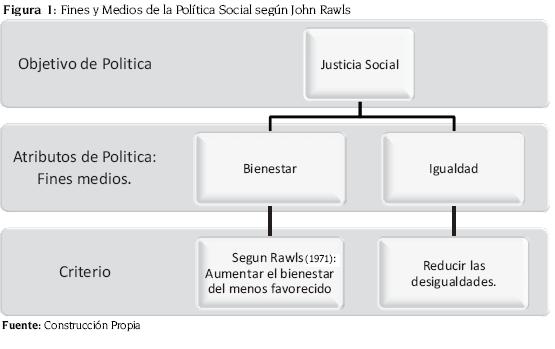

Estas situaciones que marcan las dificultades de planificación y restringen las alternativas de segmentación se explican por la creciente integración del centro y la periferia y de la desaparición de sus límites urbanos aunque la identificación de las relaciones de interdependencia, en una situación de búsqueda de sociedades justas, se hacen imprescindibles y de difícil alcance en razón del objetivo de la inclusión social de amplias zonas y comunidades que han sido históricamente marginadas del desarrollo mediante la dignificación de espacios donde habitan los más pobres. Esta suerte de políticas está acorde con la propuesta de Rawls (1971) sobre el problema del bienestar social

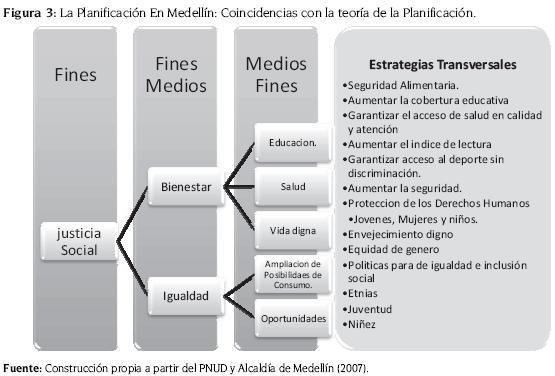

La búsqueda de la justicia social marca dos fuertes objetivos de política la igualdad y el bienestar, a continuación se expresan algunas ideas asociadas a estos dos fines-medios, de política, teniendo como base analítica la línea dos del plan desarrollo de Medellín: Desarrollo y Bienestar para toda la población. La figura 2, muestra una síntesis de fines y medios de política que guían la temática de justicia social.

La ciudad de Medellín es evidentemente desigual tanto en asignación y generación de riqueza y, por lo tanto, en bienestar tanto regional como social. Por ejemplo, La niñez asiste a problemas graves de salubridad, educación y seguridad alimentaria; buena parte de los grupos de tercera edad están en situación de desprotección y la juventud, en un contexto de pocas oportunidades, se encuentran en elevada desprotección y baja calidad educativa aquí la política pública estará focalizada hacia grupos vulnerables.

En este sentido y de acuerdo con el deber ser del plan de Desarrollo, la ciudad continúa dirigiendo la política a la creación de oportunidades que permita potenciar las capacidades y habilidades individuales, en un ambiente de confianza, libertad, seguridad y convivencia para participar como ciudadanos productivos, creativos, respetuosos de la diversidad y del entorno

Este tipo de estrategias son fundamentales para permear una sociedad ávida de transformaciones sociales que facilite la superación de la inequidad en un situación de búsqueda de atributos sociales tales como la solidaridad, el respeto y cuidado del medio ambiente que, de ser efectivas, satisfarían también el problema de generación de bienestar social. Al mejorar el estado del menos favorecido, se reducen las brechas y aumenta el bienestar del promedio de la población. Este grupo de objetivos de política se puede hacer explicito en el siguiente grupo: el bienestar social.

El análisis del bienestar se aborda desde la propuesta de las Naciones Unidas para el desarrollo cuyo concepto está asociado a una visión de la escuela clásica de la economía basada en la ampliación del consumo y de las oportunidades de consumo

Ahora, es cierto que la ampliación de consumo no se refiere al “consumismo” con que se ha criticado al liberalismo sino a la ampliación de consumo tanto presente como futuro, ósea a la ampliación de un consumo racional en relación con el medio ambiente y las generaciones futuras. Así, las opciones de consumo no están referidas exclusivamente a la compra de bienes materiales, también están referidas a la demanda de ocio, recreación etc. En particular, el plan desarrollo de Medellín contempla actuaciones sobre sectores (atributos de bienestar) tales como el arte, la cultura, la recreación, deportes, seguridad y convivencia, con inversiones en tangibles y no tangibles que aumenten las posibilidades de consumo, en especial de las clases menos favorecidas. La figura 3 muestra la relación de la política municipal en el sentido de justicia social, donde las medidas son transversales al bienestar y la desigualdad.

5. CONCLUSIONES

Si persiste la tendencia de los últimos tiempos, el crecimiento urbano ocurrirá principalmente en los países en desarrollo. Desde este punto de vista las ciudades, en una perspectiva global, deben restaurar su papel histórico. En primer lugar, desde su función económica deben concentrar su inteligencia en una escala capaz de obligar al territorio a una innovación continua, deben estar reinventándose y fortaleciendo las actividades desarrollas, pero generando condiciones para nuevas actividades.

Fuente: Naciones Unidas10.

En segundo lugar, si entendemos la urbanización como parte natural de la transición económica con el consecuente aumento de la productividad; las ciudades deben concebir la urbanización como el mejoramiento en el medio ambiente y la calidad de vida, a partir de su propia capacidad de generación de infraestructura social y productiva que corresponda con los cambios económicos que viene presenciando el mundo.

Finalmente, entendemos la ciudad latinoamericana como un territorio vinculado a otros territorios, animado por ser receptor y hacerse visible al escenario mundial que se delata por sus líderes al evidenciar un afán de hacerse visible y demostrar avances en materia de política económica y social. Envía señales de fortaleza y estabilidad a las instituciones externas, una imagen desfigurada de la realidad.

• Problemas como desigualdad de género, de raza, de credo o población amenazada, entre otros, tienen en la democracia y la igualdad la posibilidad de superación, mediante políticas agresivas de organismos nacionales y supranacionales que incidan de manera directa en el control de estas cuestiones, especialmente allí, donde la población local no tiene acceso o no esta posibilitada para realizar un control eficaz.

• Surgen preguntas asociadas a los modelos de implantación de los estados democráticos tales Eber Eli Gutiérrez Londoño, Gustavo Adolfo Ortega Oliveros 126 Universidad de Medellín como ¿los estados nación llevan a cabo procesos a fin de democratizar sus sociedades de manera consciente? ¿La imagen de corto plazo es más importante que el objetivo igualitario de la sociedad? ¿El mecanismo de la sociedad igualitaria trasciende a una segregación de una parte de la sociedad de manera justificada? ¿son justificados los costos sociales del desarrollo (crecimiento) de ciudad? Las respuestas a estos interrogantes están marcados por la verticalidad de las relaciones, donde los procesos sociales cobran su real magnitud.

•Los procesos de gestión del territorio deberán planificar sus objetivos y trazar un marco para lograrlos, donde se consideren algunos aspectos como:

- Probablemente resulte más importante prepararse para una creciente urbanización y adaptarse a ella que intentar prevenirla.

- Concebir la planificación urbana no como un lujo, sino como una necesidad. La inversión en infraestructura es vital para evitar problemas sanitarios, de equipamiento y ambientales, aprovechando al máximo las oportunidades económicas que las ciudades ofrecen.

- Hacer de la planificación un proceso innovador desde el punto de vista tecnológico e institucional, que permita la constante auto trasformación que es la esencia de la contribución que la ciudad hace al mundo.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALCALDÍA DE MEDELLÍN (2007). Plan de Desarrollo de Medellín, 2007-2011. [En línea]. [Disponible en:] http://www.medellin. gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_desarrollo/obj/pdf/ pplandllo/plandesarrollo%20servidores.pdf. [Consultado feb. 2 de 2009]. [ Links ]

2. ARTEAGA, Isabel. (2005) De periferia A Ciudad Consolidada, estrategias para la transformación de zonas urbanas Marginales. [En línea]. Revista Bitácora. Universidad nacional de Colombia. Agosto de 2005. [Disponible en] http://redalyc.uaemex. mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74800909. [Consultado: 5 de Dic. de 2008] [ Links ]

3. ASCHER, Françoise. (2004). Los nuevos principios del Urbanismo: El fin de las ciudades no está a la orden del día. Alianza editorial. España. [ Links ]

4. BLOOM, D. y TARUN K. (2007) La revolución urbana. [En línea]. En: Revista Finanzas y Desarrollo. Vol. 44. Nro. 3. (septiembre de 2007). [Disponible en] http://www.imf.org/external/pubs/ ft/fandd/spa/2007/09/pdf/bloom.pdf P 8- 14 [Consultado: 10 de dic. de 2008] [ Links ]

5. CASTELLS, Manuel (2008). La cuestión urbana. Siglo XXI editores. México. 517 p. [ Links ]

6. DANGOND, Claudia. JOLLY, Jean-François. MONTEOLIVA, Ale- jandra. NIÑO, Alexander. (2006). Una reflexión crítica sobre los lineamientos del documento CONPES 3305. [En Línea] Papel Político. Vol.11, N° 1 Ene- Jun. de 2006, p.47-68. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-44092006000100003&script=sci_arttext [Consultado: 10 de Enero de 2009] [ Links ]

7. DNP (2004). Documento CONPES 3305. Lineamientos para optimizar la política de Desarrollo Urbano. [En línea]. [Disponible en] Sisconpes. http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/ archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3305.pdf[Consultado: 2 de feb. de 2009] [ Links ]

8. ESTRADA, Fernando. (2008). La ciudad: Una forma de construir Mundos. En: Credencial Historia. Ed. 221. Mayo de 2008. [ Links ]

9. JARAMILLO, Samuel. (1999). El papel del mercado del suelo en la configuración de algunos rasgos socio espaciales de las ciudades latinoamericanas. En: revista territorios. Bogotá. Colombia. Febrero de 1999. [ Links ]

10. PORTAS, N. (2003) El surgimiento del proyecto Urbano. [En línea] En: Perspectivas Urbanas. Disponible en: http://www.etsav. upc.es/urbpersp/num03/index.htm. [Consulta 20 de junio de 2008]. [ Links ]

11. RAVALLION, M. (2007) Pobreza en la Urbe. [En línea] En: Revista Finanzas y Desarrollo. Vol. 44, No 3, septiembre, p 15 -17. Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/ spa/2007/09/pdf/ravalli.pdf. [Consulta dic. 10 de 2008]. [ Links ]

12. RAWLS, John (1971) Teoría de la Justicia. Fondo de la Cultura. México. [ Links ]

13. NACIONES UNIDAS. Departamento de asuntos económicos y sociales (2006). Previsiones demográficas Mundiales [En Línea] World Population Prospects: The 2006 Revision [Disponible en] http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/Spanish.pdf [Consulta feb. 15 de 2009]. [ Links ]

14. ZUNINO, Hugo. (2000) La “teoría de la estructuración” y los estudios urbanos. ¿Una aproximación innovadora para estudiar la transformación de ciudades? [En Línea] Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona Vol. 74. N° 69, 1 de agosto de 2000. [Disponible en] http://www.ub.es/geocrit/sn-69-74. html. [Consultado: 10 de Diciembre de 2008] [ Links ]

Recibido: abril 27 de 2009 Aceptado: octubre 12 de 2009

* Este artículo hace parte del trabajo de clase desarrollado por los autores y como tema de discusión en economía aplicada y planeación del territorio.

1 La selección de estas ciudades es de manera discrecional, buscando incluir aquellas ciudades de mayor tamaño en Suramérica. La inclusión de Medellín y Cali es también discrecional, para contextualizar su tamaño con el caso local.

2 Según Arteaga (2005) “se entiende por Periferias Urbanas aquellas áreas residenciales calificadas negativamente por las condiciones de marginalidad y deficiencia, que fueron construidas durante la época de crecimiento acelerado en las décadas centrales del siglo XX”

3 Como el costo de las viviendas de calidad es tan elevado en las ciudades, la clase de renta baja se ve obligada a vivir hacinada y en condiciones insalubres en barrios donde predomina la informalidad. Obviamente, el diseño y ejecución de las políticas públicas demuestra la incapacidad del estado para regular de manera eficiente las relaciones entre los agentes sociales alrededor del desempeño de la ciudad.

4 Por ejemplo, de la mano con las marcas del impacto de la industrialización cuyos excedentes no se invirtieron en la actividad productiva como fue el caso de Colombia, sino que permitieron la inversión en terrenos con fines especulativos. Un resultado de este fenómeno fue un predominio general del negocio inmobiliario que hoy muestra retornos positivos y signos de recuperación en términos de inversiones y resultados individuales en el marco de una globalización que ha desencadenado tendencias que inciden simultáneamente sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, a favor de la actividad rentística y en detrimento de la actividad industrial.

5 Según la OEA, se entiende población joven aquella comprendida entre los 15 y 24 años de edad.

6 Citando a Castells (2008, p. 161) en su libro la cuestión Urbana “Los estudios ingleses coinciden al considerar que la movilidad industrial se encuentra fundamentalmente liberada de determinismos insuperables a nivel de funcionamiento. Para Lutrell alrededor de 2/3 de las fabricas británicas pueden producir con éxito en cualquier parte del país, a partir de la continuidad urbana e industrial”.

7 Esta parte pretende ilustrar de manera general las acciones en materia de planificación en la ciudad de Medellín, sin profundizar a todo el plan de desarrollo, dejando de lado importantes temas sobre bienestar social a favor de la generalidad.

8 Este análisis hace parte de la revisión de la Línea 2 del Plan de desarrollo de Medellín: Desarrollo y Bienestar para Toda la Población. Aquí se observan relaciones socioeconómicas que explican parte de la dinámica urbana de la ciudad.

9 Naciones Unidas contempla en el análisis del índice de desarrollo humano (IDH) solo tres importantes variables del análisis indexadas entre cero y uno: la educación, la salud y nivel de vida digno. Estas tres variables, según el informe de naciones unidas, están sintetizadas en los siguientes indicadores: (1) la esperanza de vida al nacer para indicar el estado de la salud; (2) la tasa bruta de escolaridad y (3) la tasa de alfabetismo, para medir la calidad de la educación y, finalmente, (4) la renta per cápita para indicar el nivel de vida en términos de poder de compra. Lo que significa que estos atributos son importantes para explicar el bienestar social y se convierten en medios fines de política urbana donde Medellín no ha estado al margen.

10 El siguiente sitio web fue muy útil para la consulta. http://population-statistics.com/wg.php?men=home&lng=es&des=wg&srt =npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=0