INTRODUCCIÓN

Mientras que el delito en Europa, Estados Unidos y Asia ha estado disminuyendo en los últimos 30 años, los homicidios, los robos y el narcotráfico fueron creciendo a niveles sin precedentes en México, Brasil, Venezuela y América Central. Incluso países con historia de baja delincuencia como Uruguay, Argentina y Chile atraviesan una ola de crímenes que ha provocado malestar social y agitación política, y que ha convertido la seguridad pública en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos (Dammert, 2012; Vilalta, 2012). La delincuencia ha aumentado en todos los países latinoamericanos en los últimos 25 años, y la región se ha convertido en la más violenta del mundo.

A pesar de este marcado crecimiento de la criminalidad, no hay explicaciones generales para tres preguntas críticas: 1) ¿por qué ha aumentado la delincuencia en todos los países de América Latina?, 2) ¿por qué las nuevas democracias no han abordado eficazmente lo que se ha convertido en el problema y la preocupación más importante para los ciudadanos de la región? y 3) ¿por qué las instituciones encargadas de la aplicación de la ley (Policía, tribunales y prisiones) tienen un desempeño deficiente?

Aunque recientemente se ha publicado una gran cantidad de textos sobre criminalidad en la región, no hay teorías sólidas para abordar estas preguntas. Algunos estudios apuntan a debilidades estatales, instituciones corruptas, políticas que fracasan y la emergencia de nuevos problemas sociales. Sin embargo, estos esfuerzos no tienen en cuenta los patrones del crimen en toda la región, y en particular el mecanismo que pueda explicar el aumento de la violencia y el delito justamente durante un periodo de expansión económica.

Entre 1990 y 2015, Latinoamérica tuvo un crecimiento económico sustancial y mostró mejoras significativas en indicadores sociales como la pobreza y la desigualdad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [ CEPAL, 2016] . Así mismo, la mayoría de los países dejaron atrás las dictaduras militares y guerras civiles de la década de 1980 y fueron forjando nuevas democracias electorales. Sin embargo, a pesar de estos importantes logros económicos y políticos, la región fue testigo de un aumento dramático en el crimen y la violencia. Los gobiernos y las instituciones estatales han sido incapaces de crear sistemas efectivos de control social y de justicia penal para contener el crimen en aumento. Es decir, a pesar de que la pobreza se redujo, la desigualdad disminuyó y los ingresos de las personas aumentaron, la región ha sido testigo del deterioro constante de la seguridad individual. Ahí radica la paradoja latinoamericana.

En este ensayo extiendo algunos de los argumentos que desarrollé en el libro More Money, More Crime (Bergman, 2018) y abordo con mayor profundidad algunas facetas clave del aumento delictivo en la región. Argumento, precisamente, que algunos de estos factores sociales, políticos y económicos contribuyeron a la expansión del delito. Aquí sostengo, en primer lugar, que la criminalidad es un problema regional más que nacional. En segundo lugar, que tanto la prosperidad económica como el incumplimiento de las leyes son dos factores que deben combinarse para el aumento de la delincuencia. Tercero, que el crimen se ha convertido en un “negocio rentable”. Cuarto, que es necesario trascender las explicaciones tradicionales acerca del delito, incluidas las estrechas perspectivas económicas, políticas y legales, y observar las distintas trayectorias de violencia y criminalidad que han tomado los distintos países de la región.

CÓMO Y POR QUÉ CRECIÓ EL DELITO: UN BREVE RESUMEN

La década de los años noventa y la primera década del siglo XXI han sido dos de las mejores que ha tenido América Latina en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza y menor desigualdad. Esta relativa prosperidad también ha producido un mayor consumo de bienes robados (automóviles, teléfonos celulares y computadoras) y un mayor comercio de sustancias ilegales, producción y contrabando de drogas, secuestros, además de un tráfico creciente de trata de personas. En este periodo, los delitos violentos, como los homicidios, los robos y los secuestros, se han duplicado en varios países y en algunos incluso se han triplicado en una sola década. El miedo al delito creció y las respuestas de los gobiernos fueron insuficientes. A pesar de que los ciudadanos buscaron soluciones personales, como nuevos barrios cerrados, reubicación y migración, el delito siguió en aumento.

La criminalidad se convirtió en un negocio exitoso que produjo grandes oportunidades de generar rentas ilegales para el crimen organizado. Estas redes reclutaron fácilmente a jóvenes de bajos ingresos para convertirlos en soldados de batalla de las pandillas y los carteles. Cientos de miles de ellos han sido asesinados y millones han sido encarcelados; sin embargo, el delito no ha disminuido. Este aumento en el crimen provocó la reacción de los ciudadanos que comenzaron a demandar gobiernos más eficaces, que en cambio produjeron escasos resultados. La confianza de los ciudadanos en la policía disminuyó, los jueces fueron inculpados por el síndrome de la “puerta giratoria” y los gobiernos siguieron sin poder generar respuestas efectivas ante el avance de los carteles y las organizaciones criminales.

Aquí sostengo que la delincuencia ha aumentado porque esta se ha convertido en un negocio rentable y porque los Estados débiles y los sistemas de justicia penal obsoletos no han podido enfrentar los desafíos que plantean estas nuevas empresas criminales. La relativa mejora de los ingresos ha producido un aumento de la demanda de los consumidores. Algunos de los bienes revendidos provienen de robos y otras actividades ilegales, y se canalizaron a mercados secundarios que fueron organizados y abastecidos por redes ilícitas. Las débiles políticas contra la inseguridad y las grandes ganancias de las actividades ilegales se retroalimentan y crean así un círculo vicioso: un equilibrio perverso de alta criminalidad y poca eficacia estatal. Frente al crecimiento del crimen organizado, los gobiernos no tuvieron la visión social para promover una movilidad ascendente y sostenible de los ciudadanos de bajos ingresos, y no han mejorado sustancialmente las capacidades técnicas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para disuadir la criminalidad. Por lo tanto, y sin quererlo, en el contexto latinoamericano, la relativa mejora general de los ingresos alimentó la criminalidad.

Los actores nacionales e internacionales impulsados

por las grandes ganancias han convertido el crimen en un “negocio”. Lo que en un principio comenzó con un crecimiento en el número de hurtos y tráfico se extendió luego a robos de gran escala, a la extorsión, al secuestro, al tráfico de personas y a tasas de homicidios sin precedentes. Esta transición desde un bajo equilibrio de criminalidad que existe en todas partes hacia un alto equilibrio de criminalidad que predomina en muchos países latinoamericanos es el resultado del marcado debilitamiento de la capacidad disuasoria del Estado. Ambos procesos son importantes: el desarrollo de la delincuencia como un negocio en la región y la incapacidad (y, en ocasiones, la complicidad) de las agencias y funcionarios estatales para contenerla exitosamente. Una vez que se establece un equilibrio de alta criminalidad, se torna extremadamente difícil para las agencias policiales y estatales desmantelarlo. Esto explica en parte el fracaso de muchos gobiernos latinoamericanos para reducir la delincuencia.

Si bien la mayoría de los países de la región han tenido una tendencia al alza de la criminalidad, algunos han alcanzado tasas catastróficas de violencia, mientras que otros han podido mantener niveles moderados de delitos. Es decir, los países de la región comparten una tendencia similar de aumento de la delincuencia, pero tienen diferentes intensidades y velocidad de crecimiento de la violencia criminal. Países como Colombia, México, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala y algunas regiones de Brasil han tenido crecimientos vertiginosos de sus tasas delictivas, especialmente de homicidios. Aun cuando durante ciertos periodos algunas regiones o países (por ejemplo, el estado de São Paulo o Colombia) redujeron la violencia, nunca lograron revertirla a tasas menores de 10 por 100.000 habitantes, que es considerada la línea que define al problema de los homicidios como epidemia. Por otro lado, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay también han tenido crecimiento de delitos graves y principalmente de robos violentos, lo que produce nuevos pisos más altos de violencia.

En More Money, More Crime, utilizando una gran riqueza de datos originales, explicaba por qué el equilibrio entre las rentas de la criminalidad y la debilidad del sistema de justicia penal ha provocado una rápida espiral de la delincuencia y una fuerte intensidad de la violencia en algunos países, mientras que otros registran moderadas tasas de crecimiento. Sostengo que, cuando surgen oportunidades para grandes rentas ilegales, se necesitan instituciones fuertes y Estados eficaces con capacidad de neutralizar los efectos perversos del aumento de la delincuencia. En Latinoamérica han aumentado las oportunidades para las rentas ilegales, mientras que la efectividad del Estado en general se ha mantenido rezagada.

En las dos secciones siguientes se presentan algunos datos que apoyan la hipótesis del crecimiento delictivo y se describen brevemente los límites que tienen las teorías tradicionales para explicar tal crecimiento. La sección 4 desarrolla una de las características singulares de esta ola delictiva: el negocio del crimen. La sección 5 presenta de manera resumida la teoría de los dos equilibrios para explicar su naturaleza. Finalizo con algunas conclusiones.

UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRECIMIENTO DELICTIVO

Desde una perspectiva histórica, las últimas décadas muestran un crecimiento vertiginoso de la violencia y del delito. Aunque Latinoamérica siempre exhibió altas tasas delictivas, las diferencias entre la década de 1980 y las recientes son notables. Por ejemplo, mientras que a comienzos de los años ochenta solo 4 países tenían tasas de homicidio superiores a las 10/100.000 habitantes, en 2016, 10 de los 18 países de la región superaban esa marca. Y todos registraban tasas superiores a las de 1980 (con alguna excepción en Centroamérica, que por aquellos años atravesaba sendas guerras civiles).

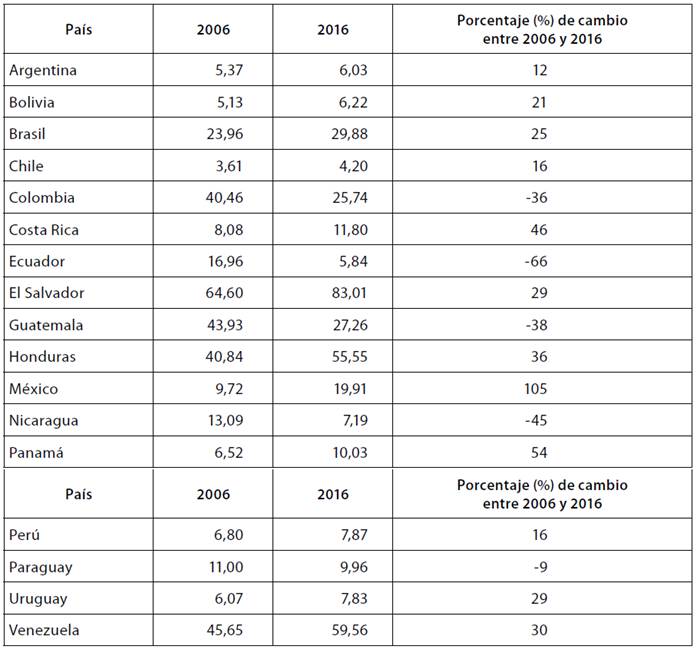

En las tablas 1, 2 y 3 se muestran dos de los indicadores más representativos de la actividad delictiva: las tasas de homicidio y los porcentajes de individuos y familias victimizadas. Ambos registros son importantes porque representan dos fenómenos distintos, aunque muchas veces complementarios. El primero es un claro indicador de violencia, mientras que la victimización refleja mayoritariamente la exposición de las personas a robos y hurtos (aunque no exclusivamente). Es decir, se utilizan como indicadores (o proxies) de lo que se define como delitos contra las personas y contra la propiedad. Como argumento más adelante, es importante entender los cambios que se dieron en los delitos de robos, hurtos y narcóticos, porque estos alimentaron el gran crecimiento de los mercados ilícitos. La violencia no ha sido el motor, sino la consecuencia de estos procesos.

Tabla 1 Tasas de homicidio en Latinoamérica (por cada 100.000 habitantes) y porcentaje de cambio, entre 2006 y 2016

Nota: Se utilizan registros de 2006, porque para los años ochenta y noventa la información oficial está incompleta para algunos países.

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2019).

La importancia de estos datos descriptivos no busca solamente señalar los altos registros delictivos en la mayoría de los países, sino, principalmente, el porcentaje de variación entre los primeros registros y los últimos. Estos datos abarcan hasta 2016 (en More Money, More Crime solo llegaban hasta 2012) y muestran que las tendencias allí observadas se conservan y hasta se profundizan. De los 18 países, solo 5 redujeron las tasas de homicidio; 2 de ellos (Colombia y Guatemala) partieron de tasas elevadísimas y, a pesar de la reducción, siguen siendo muy altas (un proceso que explicaré más adelante); Paraguay tiene una pequeña variación, y se presentan 2 casos de estudio muy interesantes, Nicaragua y Ecuador (Ponton et al., 2020; Yashar, 2018). Todos los demás mantienen tendencias al alza, muchos de ellos con tasas epidémicas1 y variaciones muy importantes en tan solo una década. Existe un claro crecimiento del delito violento, especialmente cuando se analizan tendencias de largo plazo.

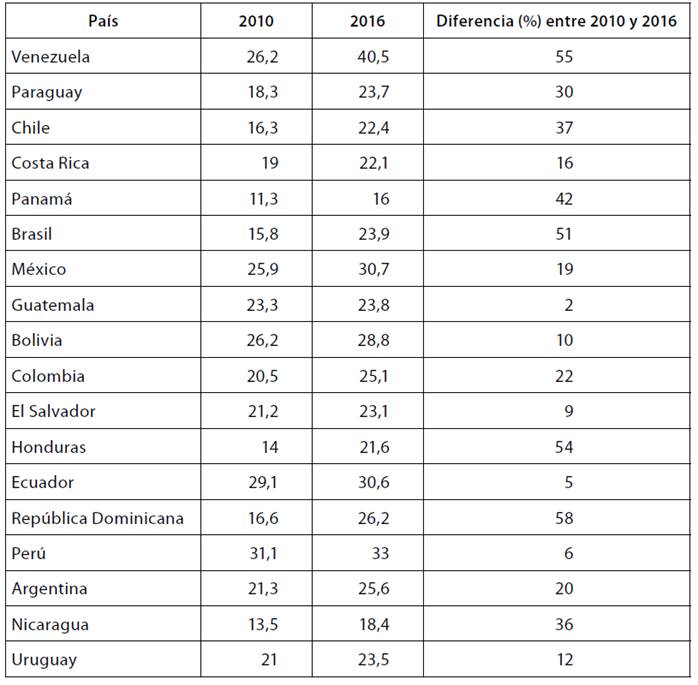

El aumento más dramático ha sido precisamente el de los delitos contra la propiedad (robos), que constituyen la mayor parte de los casos que han generado miedo al delito y que tienen grandes implicaciones públicas y sociales. Las tasas de victimización capturan mayoritariamente este delito y dan una idea de su magnitud2. La tabla 2 da cuenta del gran crecimiento de dichos delitos. Todos los países de la región entre 2010 y 2016 registraron un aumento en la victimización y, en algunos casos, alzas muy significativas en un periodo muy breve3. Es importante enfatizar que, dado que la mayoría de los estudios sobre inseguridad en la región se basan en datos de homicidios, estos no logran abordar adecuadamente la gran victimización criminal preponderante en la región.

Tabla 2 Variación en la tasa de victimización*

*Porcentaje (%) de personas que informaron haber sido victimizados en el último año -ellos mismos(as) o sus familiares-, con datos comprendidos entre 2010 y 2016.

Fuente: Elaboración propia con bases de datos de LAPOP. http://infolapop.ccp.ucr.ac.cr/index.php/tendencia-victimizacion-delincuencia.html.

También existe un marcado crecimiento en los consumos de sustancias ilícitas, principalmente del cannabis y los distintos derivados de la coca. Esto ha impulsado un rápido crecimiento de los mercados nacionales de drogas prohibidas. Muchos trabajos (Bergman, 2016; Corporación Andina de Fomento [ CAF, 2014 ]; Tokatlian, 2010;) han documentado este crecimiento. Es notable que mientras en los años ochenta los consumos de drogas estaban circunscritos a focos muy definidos, la demanda interna en los últimos años ha crecido sustancialmente. Además de las rutas internacionales hacia Estados Unidos y Europa, se han desarrollado mercados locales muy rentables. El crecimiento de bandas que se especializan en el tráfico de drogas en Brasil, Colombia y México para suplir mercados locales da pistas de la dimensión de este crecimiento (Bagley & Rosen, 2015).

Otros de los delitos altamente predatorios que van creciendo en la región son las extorsiones y los secuestros. Lamentablemente, no hay buenas métricas que permitan comparaciones intertemporales; sin embargo, existe bastante evidencia de que estas dos modalidades delictivas están muy diseminadas, especialmente en algunos países con altas tasas de delitos violentos (Bruneau et al., 2011; Cruz, 2010; Moncada, 2021). La teoría de los dos equilibrios que desarrollo más adelante dará cuenta de esta disparidad.

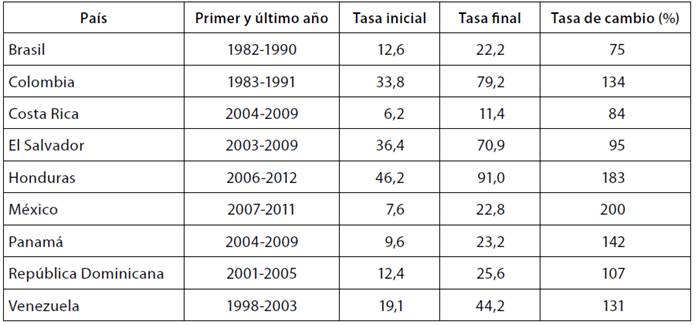

Por último, una singularidad del crecimiento delictivo en la región ha sido la velocidad de su crecimiento. Si bien todos los países comparten una tendencia al alza, existe una marcada diferencia en la intensidad de ese crecimiento. La tabla 3 describe algunos casos en que la tasa de homicidio creció vertiginosamente. Al observar con atención estos ejemplos, resulta claro que crecieron a una velocidad inusitada. Algunos países duplicaron y hasta triplicaron sus altas tasas de homicidio en muy pocos años. En cambio, en otros países o regiones los crecimientos fueron más moderados. Estas diferentes trayectorias requieren una explicación que propongo más adelante: los dos equilibrios de criminalidad.

Tabla 3 El crecimiento del homicidio en algunos países durante periodos cortos

Fuente: Estimaciones propias a partir de UNODC (2019) y Bergman (2018).

LOS LÍMITES DE LAS TEORÍAS TRADICIONALES

Si todos o la gran mayoría de los países registraron crecimientos delictivos podría haber alguna razón subyacente que la explicara. Una primera conclusión es que estamos frente a un fenómeno regional, más que uno de delincuencia agravada en ciertos países. Deberíamos explorar causas comunes a todos los países para dar cuenta de este fenómeno hemisférico. Una segunda conclusión es que el crecimiento de los delitos patrimoniales y el crecimiento de los consumos de narcóticos en todos los países se correlaciona con las nuevas dinámicas delictivas. Finalmente, es necesario distinguir entre países que atraviesan catastróficas tasas de homicidios (México, Honduras, Colombia, Venezuela, etc.) y de crímenes violentos que lindan con fenómenos de guerras civiles (Trejo & Ley, 2020), de aquellos países donde la criminalidad, aunque es socialmente disruptiva, no provoca crisis de gobernabilidad (Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, etc.).

Las teorías sociológicas y criminológicas tradicionales les asignan a ciertas variables sociales un importante efecto causal sobre el delito. Se menciona frecuentemente la pobreza como un causal, especialmente del delito patrimonial, aunque no hay evidencia que lo sostenga (Agnew, 1992). Estudios más elaborados dan cuenta del efecto que parece tener la desigualdad: a partir de una de las teorías criminológicas más importantes (Merton, 1938), se aduce que las sociedades más desiguales producen más violencia (Fajnzylber et al., 2002; Schargrodsky & Freira, 2021). Otras teorías enfatizan efectos demográficos diversos, al señalar que cohortes de jóvenes más numerosas y factores de crianza en hogares desestructurados pueden producir mayor número de jóvenes proclives a vincularse con el delito (Sampson & Laub, 1993). Una larga tradición de estudios urbanos y comunitarios señala la ineficacia comunitaria y el crecimiento desordenado de las grandes urbes como factores causales del crecimiento delictivo (Sampson et al., 1997). Este gran crecimiento urbano y desordenado en Latinoamérica habría generado un caldo de cultivo para el delito (Beato, 2012). Finalmente, muchas teorías sostienen que el fracaso de la capacidad disuasiva de los Estados por medio de sus agencias policiales y judiciales promueve altas tasas de impunidad e incentivos para delinquir entre quienes son proclives a incurrir en la delincuencia (Becker et al., 2004; Nagin, 1998).

Ninguna de estas teorías ha producido explicaciones satisfactorias para la región. La gran mayoría de los pobres no cometen delitos. La evidencia de los cambios demográficos (menor natalidad y bono demográfico [ CEPAL, 2015 ]) debería estar correlacionada con menos delitos. Por otra parte, si bien hay un crecimiento explosivo de barrios, asentamientos, villas o favelas, lo cierto es que solo en unas pocas hay altos registros de criminalidad, mientras que en la gran mayoría de ciudades con gran número de estas poblaciones las tasas delictivas son moderadas. Y la variable favorita para explicar el delito, la desigualdad, tiene muchas dificultades para responder a una pregunta central: si la desigualdad claramente disminuyó en las últimas dos décadas en América Latina (Lustig, 2015; Lustig et al., 2013), ¿por qué el delito aumentó justamente durante este periodo?4. Distintos estudios han mostrado las limitaciones de esta típica variable sociológica para dar cuenta de la nueva criminalidad en la región (Neumayer, 2005).

Otras teorías focalizan su atención en los efectos que tiene el desempeño de los sistemas de justicia penal y de las fuerzas de seguridad. Tanto juristas como economistas, desde disciplinas muy distintas, han hecho hincapié en que los sistemas de justicia penal, ya sea porque son obsoletos, por corrupción o por ineficacia, han demostrado ser poco efectivos para controlar el delito. Desde el derecho, se aduce que los códigos penales y los códigos de procesal penal, así como las transiciones hacia reformas de la procuración de justicia, han quedado truncos o mal instrumentados (Fruhling, 2012; Pasara, 2014). Los economistas, por su parte, han enfatizado en que las agencias del Estado fallan en imponer su capacidad disuasiva para desalentar la comisión de ilícitos (CAF, 2014 ); Di Tella et al., 2012; Mejía & Restrepo, 2016). Las policías tienen muy baja capacidad de detección de ilícitos, y las sanciones no son lo suficientemente efectivas y severas para inducir a los delincuentes a desistir.

También estas teorías tienen limitaciones. Las reformas de la justicia penal no han demostrado ser capaces de disuadir el delito en ninguno de los países de la región. Su objetivo fue mejorar el procesamiento de casos, eliminar los abusos, garantizar derechos, etc. Sus promotores utilizaron la alta criminalidad como justificación para las reformas, pero estas no fueron pensadas para desarticular bandas, para combatir el crimen organizado e inhibir el crimen común. Por su parte, la disuasión ha mostrado serias limitaciones. Distintos estudios han demostrado que la percepción subjetiva del riesgo entre violadores de la ley es muy baja, y las altas tasas de impunidad son endógenas a la escala de la actividad delictiva5. En la próxima sección se analiza este problema con más detalle.

Por último, desde la ciencia política y los estudios institucionales se ha advertido acerca de la ineficacia de los “Estados bobos”, las agencias capturadas por grandes bandas (Durán-Martínez, 2017; Trejo & Ley, 2020), el auge de la gobernanza criminal (Arias, 2018; Lessing, 2021), las debilidades de federalismos inoperantes e, incluso, las limitaciones de las democracias electorales incompletas para hacer frente a los desafíos de las actividades ilícitas (Holland, 2016; Yashar, 2018). Estas teorías, por lo general, dan mejor cuenta de los casos de extrema violencia, pero son limitadas para explicar el delito menos predatorio y la creciente criminalidad en países con administraciones fuertes. Están más interesadas en explicar con variables institucionales el quiebre de la paz en países con alta violencia y la disputa de poder entre las bandas criminales y el Estado. Y aunque lo mencionan, rara vez analizan la variable clave que dispara estos resultados: ¡el negocio criminal!

EL NEGOCIO DEL CRIMEN

Los ciclos de violencia en América Latina han sido variados. Aun después del periodo independentista y de la primera normalización institucional, la mayoría de los países del hemisferio tuvieron un gran número de homicidios, desplazamientos y conflictos. A lo largo del último siglo, algunos países atravesaron guerras civiles, conflictos étnicos y disputas políticas que provocaron altos grados de violencia. Aunque en ciertos casos permeó hacia esferas comunitarias e individuales, esta violencia rara vez disparó crisis de criminalidad común.

La criminalidad durante fines del siglo XIX y la mayoría del siglo XX se caracterizaba por conflictos interpersonales acerca de la posesión y el uso de tierras, la propiedad y problemas asociados con la convivencia. Fue mayoritariamente una criminalidad de tipo rural o de conflictos interpersonales. Mientras hubo anarquía y falta de orden político estable, la violencia escalaba significativamente. Sin embargo, en los países o regiones que lograron imponer un orden moderado, la actividad delictiva era acotada entre algunas personas y entre pequeños grupos (ver, por ejemplo, Caimari, 2012; Picatto, 2001). Los delitos preponderantes eran el robo menor, el despojo, los homicidios por pleitos interpersonales y las agresiones entre personas y grupos. Algunos negocios ilegales, como la prostitución, el tráfico de personas, el juego y, por algunos periodos, el alcohol y el contrabando, generaron violencia y hasta homicidios, sin embargo, la escala era relativamente menor.

La ola delictiva que irrumpió en la región desde los años ochenta y especialmente desde la década de los noventa está asociada con el crecimiento exponencial del negocio criminal. Aunque tiene ribetes e implicaciones políticas, su origen radica en la apropiación por parte de personas y grupos de una renta muy importante. No se trata ya de regentar un prostíbulo o una red de apuestas ilegales con la connivencia de autoridades (típica actividad ilícita de la primera mitad del siglo XX), sino de abastecer una demanda constante de bienes que circulan legal o ilegalmente en el mercado. Sostengo que no es posible comprender la dimensión real de la actual ola delictiva sin tener una clara perspectiva acerca de la dimensión del negocio criminal.

En las últimas décadas, el negocio criminal ha sido significativamente mayor al de siglos anteriores. Como resultado de actividades delictivas, en los mercados circulan, además de drogas ilícitas, otros productos transables y legales: automóviles, autopartes, productos digitales, vestimenta y calzado, mascotas, alimentos, telefonía celular, etc. Muchos de estos productos se originan en robos. Las altas tasas de victimización antes reportadas reflejan precisamente intentos de robos de efectos personales, productos que terminan ofreciéndose en mercados secundarios, por medio de redes especializadas. Cualquier habitante de las urbes latinoamericanas sabe dónde adquirir un smartphone de origen dudoso a un precio sustancialmente menor. Cada centro urbano de Latinoamérica tiene grandes mercados o pequeños outlets donde se consiguen estos bienes (Dewey, 2015). Aunque no todos los productos que allí se comercializan son robados, algunos de ellos sí provienen de estos delitos.

El mercado ilegal más lucrativo es obviamente el de las drogas ilícitas. Las rentas más importantes de este se originan en los grandes centros de consumo de Estados Unidos y Europa, pues allí los precios minoristas de la droga pueden llegar a ser ocho o diez veces mayores que en las urbes latinoamericanas; la ilegalidad produce estas diferencias en los precios internacionales de la droga (Bergman, 2016; Pollack & Reuter, 2014). No obstante, los mercados locales de droga latinoamericanos son también grandes generadores de ganancias. El crecimiento significativo del consumo de marihuana, de drogas sintéticas y de los derivados de la coca ha creado mercados muy grandes que ciertos grupos han intentado monopolizar o, al menos, controlar.

Existe abundante literatura acerca de los mercados ilícitos de drogas a escala internacional que permite dimensionar su magnitud y las posibles rentas que producen. Lamentablemente, son pocos los estudios que intentan cuantificarlos para Latinoamérica. Sin embargo, con base en encuestas de consumo de droga y estimaciones de pureza y costo, sabemos que estos mercados son de billones de dólares (Bergman, 2016). Es muy importante resaltar que aunque las rentas se distribuyen inequitativamente, el narcotráfico local es una industria que recluta a millones de jóvenes, al ofrecerles oportunidades de ingresos. Las bandas en Colombia, Brasil y México son productoras de violencia, precisamente porque detrás de esas luchas está la apropiación de importantes ganancias.

La dimensión de los mercados donde se comercian bienes robados dista mucho de ser trivial. En las últimas décadas, el robo en América Latina se caracteriza por alimentar una creciente demanda por estos productos. En general, el robo de teléfonos móviles, por ejemplo, no es para apropiarse de un aparato para su uso personal, sino para venderlo a redes que luego de procesarlos los vuelcan a estos mercados secundarios para su reventa (en general, dadas las restricciones que imponen las grandes proveedoras de servicios de telefonía, las aparatos son vendidos en mercados secundarios de otros países de la región). En países como Colombia, México o Argentina, más del 10 % de la población ha reportado un extravío de celulares en un año, generalmente por robos o hurtos. Es una industria de más de 2000 millones de dólares al año.

Otro ejemplo es el robo de automóviles. En 2012, en América Latina se robaban aproximadamente un millón de vehículos al año (PNUD, 2013). Automóviles de alta gama que se venden en países vecinos, o mayoritariamente robos para desarmar y nutrir un creciente mercado de autopartes. Aunque no se dispone de cifras actualizadas para toda la región, un millón de vehículos, con un valor promedio de 3000 dólares la unidad, significaría una “industria” de 3000 millones de dólares al año. Obviamente, este gran negocio criminal se inicia con robos, algunas veces ejercidos con violencia extrema.

La venta de celulares o de autopartes representa solo una fracción de un gran número de bienes de consumo o de productos intermedios que se producen para cubrir una demanda creciente. Paradójicamente, entre 1990 y 2015, América Latina tuvo 25 años de una mayor pujanza económica, de menor pobreza y desigualdad, y de mayor actividad delictiva. Sostengo que estos procesos, lejos de ser aleatorios, son variables asociadas. La expansión económica produjo un crecimiento notable en el consumo. Proporcionalmente, esto se ha visto en los primeros tres deciles de ingresos (los más pobres) que aumentaron sus ingresos y, en consecuencia, su gasto. Una parte de dicho consumo de bienes se volcó hacia productos de bienes de origen ilícito que, por supuesto, tienen un costo sustancialmente menor al de productos nuevos o de procedencia legal. La proliferación de estos mercados secundarios produjo un derrame hacia todos los grupos de ingreso y desbordó la capacidad de los Estados para regularlos y controlarlos6.

La relativa prosperidad que vivió la región durante estos años abrió las compuertas para negocios ilícitos. Mi hipótesis es que la demanda agregada impulsó la generación de una oferta que en ocasiones tuvo origen delictivo. Desde luego que la oferta genera incentivos para la demanda (por ejemplo, si no hubiera cocaína no existiría demanda por ella), pero una vez que ciertos bienes y productos comienzan a circular, la demanda empuja la generación de circuitos de abastecimiento y, finalmente, el reclutamiento de jóvenes que nutren esa demanda con robos de distinto calibre. Desde luego, como lo señalo en la siguiente sección, esto ha sido posible porque los Estados no han sido exitosos en limitar el crecimiento y/o desarticular estos mercados.

Una vez que la proliferación de productos ilícitos y de redes criminales se establece surgen otros negocios delictivos rentables frente a una policía y otras agencias del Estado desbordadas. El robo de gasolina, la minería ilegal y los delitos predatorios como la extorsión y el secuestro extorsivo crecieron de modo significativo a partir del nuevo siglo. Aunque es posible rastrear en algunos países estos tipos delictivos en periodos anteriores, nuevamente la escala de dichos delitos en la actualidad muestra que un importante número de bandas y redes se organizan para obtener rentas significativas de estas operaciones7. Es decir, si bien en periodos anteriores existieron casos de secuestros extorsivos, de pagos por protección y de robo de gasolina, en general estos eran pocos. En cambio, la actual red de este tipo de robos y extorsiones constituye, sin duda, una verdadera empresa criminal en la que participa un gran número de individuos y que recluta cientos de miles de jóvenes para su operación.

Estas modalidades delictivas tienen un común denominador: la búsqueda de rentabilidad y ganancias a partir de actividades ilícitas. Es decir, estamos frente a una gran cantidad de delitos que resultan de una explosión de los negocios del crimen. Y un tipo de criminalidad que en alguna de sus etapas tiene un componente violento. Ya sea en el robo inicial, en la amenaza asociada con la extorsión y el secuestro, o en la comercialización de narcóticos, existe detrás algún grado de organización encargada de ejecutar o amenazar con el uso de actos violentos en búsqueda de ingresos provenientes de estos delitos. Otros negocios provenientes de actividades ilícitas tradicionales en la región, como el contrabando y el juego, pueden tener un componente de violencia, pero por lo general son de bajo calibre, lo mismo que la prostitución (más allá de varios casos aislados).

La criminalidad actual tiene dos grandes actividades rentables: los narcóticos y los bienes de consumo. Es mucho más violenta que otras olas criminales, porque existe una renta importante proveniente del apetito social por consumir productos que se originan en actos ilícitos. En resumen, la nueva criminalidad de los últimos 30 años está asociada con la obtención de importantes ganancias que se originan en un crecimiento de la demanda por productos de origen ilícito. Alrededor de la organización de la oferta de estos bienes también se fueron desarrollando delitos predatorios extorsivos.

En resumen, sostengo la hipótesis de que el crecimiento económico de la región y el mayor consumo han contribuido -por supuesto, sin intención- a generar una mayor oferta de productos baratos y, por lo tanto, más accesibles para sectores de bajos ingresos, aunque también para los sectores de mejores ingresos. Automóviles usados y partes, telefonía móvil, bicicletas, productos digitales, ropa y calzado, alimentos, joyería, bienes suntuarios, mascotas, y prácticamente cualquier bien de consumo masivo tiene su versión en mercados secundarios de productos robados. Y desde luego, el cannabis, la cocaína, el crack y las drogas sintéticas se han convertido en negocios importantes que generan disputas para apoderarse de las rentas que estos mercados generan. Para ello, cientos de miles o hasta millones de jóvenes que han tenido grandes dificultades para insertarse en los mercados laborales formales han encontrado en estas actividades ilícitas una fuente de ingreso y una percepción de oportunidades de progreso.

Algunos grupos (pequeños o grandes) o bandas que incurren en actos ilegales fueron adquiriendo, además, poder de fuego por medio de la adquisición de armas, otro mercado muchas veces ilícito (Small Arms Survey, 2012). Con estas armas de distinto poder y calibre se vio facilitada la comisión de robos y también la promoción de otras actividades predatorias, como el secuestro y la extorsión. Si estos grupos no son neutralizados por la capacidad disuasiva del Estado, dichas empresas criminales se convierten en altamente amenazantes.

LA HETEROGENEIDAD DE LA VIOLENCIA

Una segunda característica notoria de esta ola delictiva en la región es la marcada diferencia en los niveles de criminalidad. A pesar de que todos los países comparten una tendencia al alza en el delito, hay diferencias muy significativas en los grados de inseguridad. Países como El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Colombia y Venezuela exhiben tasas de homicidio exorbitantes, mientras que Argentina, Uruguay, Bolivia o Chile mantienen niveles moderados. Delitos altamente predatorios, como la extorsión y el secuestro, son moneda corriente en los primeros países, pero estos tipos de delitos son muy raros en los segundos.

La heterogeneidad o la desigual distribución espacial es un rasgo característico de la criminalidad. Por definición, las tasas siempre esconden en promedio zonas de alta densidad delictiva con otras muy calmas en las mismas regiones, ciudades y vecindarios. Brasil, por ejemplo, tiene tasas de homicidio que superan los 50 por cada 100.000 habitantes en varios estados del nordeste, mientras que São Paulo, Santa Catalina o Rio Grande do Sul tienen tasas cercanas a las 10 por cada 100.000 habitantes. Y desde luego, dentro de la misma ciudad de São Paulo hay áreas muy criminógenas y otras de muy baja incidencia.

La particularidad de esta ola de criminalidad, sin embargo, es que en algunos países las tasas delictivas han alcanzado niveles catastróficos similares o peores a los de guerras civiles, mientras que otros países han logrado mantener el delito estable o con leve tendencia al alza. No es tan clara tal asimetría. Así mismo, es necesario entender por qué en ciertas ocasiones el crecimiento del delito ha sido tan vertiginoso. La tabla 3 mostraba que los homicidios podían duplicarse y hasta triplicarse en muy pocos años. Y esto no sucedió solo en países que partían de un piso de alta criminalidad (Colombia, por ejemplo), sino, también, en regiones o países que tenían tasas conservadas (México, Costa Rica). Las variaciones de la victimización (tabla 2) fueron muy notables habiendo transcurrido solo 6 años. En resumen, es necesario explicar no solo la heterogeneidad de la criminalidad latinoamericana, sino, también, las altas tasas en algunos países y regiones, y la gran velocidad con que se desencadena la violencia criminal. La mayoría de los trabajos académicos hasta el momento se han centrado en estudios de casos (Colombia, México, Brasil, triángulo norte de Centroamérica), pero no existen teorías que den cuenta de los mecanismos que producen este tipo de criminalidad.

En More Money, More Crime describía la heterogeneidad delictiva por medio de dos grandes equilibrios o estados sociales de situación: regiones o países con equilibrios de alta criminalidad (high crime equilibrium [HCE]) y los de baja criminalidad (low crime equilibrium [LCE]). Si bien la realidad no es estrictamente dicotómica, sostengo que estos dos tipos ideales (de alta y de baja criminalidad) tienden a ser estables, mientras que los intermedios no lo son, y son equilibrios porque se autosostienen por sus dinámicas propias8. Por lo tanto, una vez que un país o región alcanza altas tasas delictivas es muy difícil que transite hacia uno de baja criminalidad, aunque las autoridades hagan grandes esfuerzos para lograrlo. Colombia, el estado de São Paulo y en ocasiones El Salvador redujeron significativamente su criminalidad luego de grandes inversiones e intervenciones sociales y policiales, pero aun hoy ninguno de ellos logró reducir su tasa de homicidio a menos de 10 por cada 100.000 habitantes. En general, en estos y otros casos, luego de reducirlos hasta casi un dígito, los homicidios vuelven a subir. Como se observa, los equilibrios de alta criminalidad tienden a autosostenerse.

La actual ola delictiva en Latinoamérica ha producido niveles mayores de violencia y robo, forjando equilibrios bastante estables. Sin embargo, mientras algunos países y vastas regiones mantienen equilibrios de baja criminalidad, otros se han descontrolado. Los equilibrios de alta criminalidad tienen efectos devastadores porque proliferan los delitos predatorios. Como se ha visto, es en estos equilibrios donde se diversifica la actividad criminal: surgen grandes redes de secuestro, de extorsión, de trata de personas -incluyendo migrantes-, robos masivos de gasolina y de minerales, etc. Estos tipos delictivos son comunes en HCE y muy poco frecuentes o inexistentes en LCE.

¿Por qué los equilibrios de alta criminalidad producen altas tasas delictivas mientras que los de baja criminalidad logran contenerla? Esta es una pregunta central que no tiene respuesta clara. Por su naturaleza, los equilibrios tienden a ser endógenos, es decir, no hay una causa clara independiente de la consecuencia. Si, por ejemplo, sostuviéramos que en HCE la variable independiente es la conformación del crimen organizado y la consecuencia o variable dependiente es la alta criminalidad, también podríamos aducir que precisamente la existencia de alta criminalidad y consecuentemente la laxa aplicación de la ley es la que invita a la conformación de bandas criminales con alta letalidad. Lo que a su vez produce mayor criminalidad y ganancias, generando así condiciones para que emerjan más organizaciones criminales. Y así, ad infinitum. ¿Cuál es la verdadera causa y cuál es su efecto?

Los perversos equilibrios de alta criminalidad se distinguen de los otros porque la criminalidad se reproduce rápidamente, en ocasiones en forma espiral. Y esto es así porque, por distintas razones, el negocio criminal es mayor, da oportunidades para quienes buscan ingresos y prestigio; porque las tasas de impunidad son altas y, por lo tanto, el riesgo para una persona de ser arrestada y castigada es bajo, y porque ante tal impunidad se produce un efecto de imitación o contagio (veo a mi par que delinque sin consecuencias, y si antes dudaba de entrar al delito, ahora decido involucrarme). Estas y otras características se reproducen con mayor rapidez en HCE.

Una variable clave que incide en el tipo de equilibrio es el poder disuasivo del Estado. Mientras que en LCE las policías y la procuración de justicia tienen algún grado de efectividad, ya que existe una probabilidad baja, pero razonable de que un delincuente sea detenido y castigado, esta probabilidad disminuye considerablemente en HCE. Las agencias encargadas de aplicar la ley están desbordadas en HCE y endógenamente esa baja eficacia profundiza la impunidad. Dado el efecto “derrame”, a mayor impunidad, mayor reclutamiento de jóvenes en las actividades delictivas y, por lo tanto, menor capacidad disuasiva del Estado. Un círculo vicioso difícil de romper.

Aunque los estados aumenten el número de efectivos, una vez que se llega a una masa crítica de transgresores, la aplicación de la ley queda siempre rezagada. Podríamos decir que el tipping point (punto de quiebre) del pasaje de LCE a HCE ocurre cuando un país o región sobrepasa los 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. En estos escenarios, la velocidad de reproducción de la actividad delictiva es por lo general mayor a la capacidad de los Estados de limitarla. Solo una estrategia de fuerza aplastante o avasallante (overwhelming force) podría finalmente reducir el delito. Por diversas razones, han sido muy pocos los casos en los que esta estrategia ha tenido éxito en América Latina.

La idea de los dos equilibrios da luz sobre las dinámicas propias de cada escenario delictivo y permite hacer predicciones informadas. En los equilibrios de baja criminalidad (LCE), el crimen organizado es de baja intensidad; en los de alta criminalidad (HCE), las organizaciones criminales se multiplican. Mientras que en LCE el negocio criminal es bajo y atomizado, este crece exponencialmente en HCE y tiende a la concentración. Las tasas de impunidad son moderadas en LCE y son marcadamente altas en HCE. La naturaleza criminal en LCE se centra primordialmente en delitos contra la propiedad, mientras que en HCE se observa nítidamente la diversificación criminal hacia delitos altamente predatorios.

En resumen, la teoría de los equilibrios de alta y baja criminalidad da luz sobre varias características propias de la violencia y el delito en la región: su naturaleza estable, la reproducción de los delitos, la velocidad de propagación en los distintos equilibrios y las dificultades estructurales que tiene la HCE para revertir su curso. La hipótesis más plausible es que la capacidad disuasiva de los Estados es endógena a la escala delictiva y, por lo tanto, muy distinta en ambos equilibrios. Así mismo, podría ser el factor determinante en la conformación de “círculos viciosos o relativamente virtuosos de alta o de baja criminalidad”. La idea de equilibrio nos permite describir y entender la naturaleza de estas lógicas criminales, que son muy diferentes entre sí. Explica por qué en algunos países y regiones la seguridad ciudadana se deteriora rápidamente, mientras otros se mantienen con criminalidad moderada.

CONCLUSIONES

En este ensayo me he propuesto señalar tres ideas básicas que han sido muy poco estudiadas acerca del crecimiento del delito en América Latina desde al menos los años noventa:

El crecimiento del delito ocurrió en todos los países de la región. Estamos frente a un verdadero fenómeno regional, que invita a pensar y trascender factores coyunturales y locales.

Una característica sobresaliente de la actual ola delictiva es la dimensión del negocio criminal, que ha sido el verdadero impulsor de la criminalidad. El delito patrimonial y en general todos aquellos orientados a la obtención de ganancias han tenido crecimientos exponenciales. La razón de este crecimiento obedece a cambios sociales y económicos en periodos de mayor afluencia de dinero.

Dada la naturaleza endógena del crecimiento delictivo, la teoría de los dos equilibrios parece adecuada para describir las diferencias entre Estados de baja o alta criminalidad, su naturaleza y la estabilidad en el nivel delictivo que ambos equilibrios suelen exhibir. La diferente capacidad de disuasión está asociada con los distintos tipos de equilibrios; para el de alta criminalidad se fomenta un “círculo vicioso” de gran actividad delictiva (predatoria) y baja disuasión, que se nutre y se agrava a sí misma.

Este trabajo no persigue evaluar las implicaciones de estas conclusiones para la política pública. Sin embargo, una idea rectora de primer orden es que los países con equilibrios de baja criminalidad deben estar muy alertas y no permitir su deterioro hacia HCE, debido a que una vez que alcanzan equilibrios de alta criminalidad, dada su naturaleza autorreproductiva, se torna muy difícil revertirlos.