INTRODUCCIÓN

Durante las dos últimas décadas, la desigualdad en la distribución de los ingresos en la Argentina ha evolucionado como la de otros países de América Latina, y como la de la región en su conjunto: aumento considerable durante la década de los noventa y reducción marcada y significativa durante la primera década de los 2000 (Lustig, López-Calva y Ortiz-Juárez, 2013a). Es conveniente tener en cuenta que, a pesar de la caída de la desigualdad, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo (Amarante y Jiménez, 2015), lo cual es una razón más que suficiente para ocuparse de su persistencia.

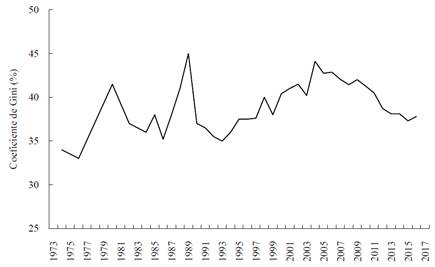

El objetivo de este trabajo es precisamente interpretar la persistencia de la desigualdad salarial en la Argentina, a pesar de la reducción que tuvo lugar entre el 2003 y el 2011 (Gráfica 1). Buena parte de la literatura sobre este tema en el país se ha dedicado a explicar por qué la desigualdad en la Argentina disminuyó de la manera en que lo hizo1, y encontró, principalmente, en la educación la explicación de dicha reducción. El argumento que se propone en este artículo pone el acento más en las diferencias de productividad que en las brechas educativas.

Fuente: elaboración propia con datos de Beccaria (2006) y de INDEC-EPH

Gráfica 1 Evolución de la desigualdad del salario por hora. Argentina, 1974-2016

Los sucesos que tuvieron lugar durante el periodo examinado provocan importantes problemas de identificación. Así, en la década de los noventa se desregularon los mercados, se privatizaron empresas públicas, el desempleo y la informalidad laboral aumentaron con fuerza y la inflación cayó de manera abrupta. Por otro lado, el periodo de descenso de la desigualdad de ingresos se caracterizó por una notable recuperación económica que se inició poco tiempo después de la gran crisis 2001-2002, y por la implementación de un conjunto de políticas públicas orientadas a la protección social y a la formalización del trabajo. A partir del 2011, el ritmo de creación de empleo disminuyó y el porcentaje de trabajadoras y trabajadores que permanecieron en puestos informales y de baja calidad dejó de disminuir. Un hecho que sobresale es el aumento de la brecha de ingresos entre este grupo y el de los trabajadores en empleos formales.

Con datos de la Encuesta Permanente de Hogares se realiza aquí un ejercicio que proporciona evidencia sobre el proceso descrito en el párrafo anterior. Si bien el mismo se centra en la población masculina y en la distribución del salario2, los resultados que arroja podrían quizá extenderse a otros grupos demográficos (tales como el de los jóvenes o el de los adultos mayores), así como a otros países de América Latina que comparten con la Argentina ciertos rasgos estructurales, como, por ejemplo, la segmentación de sus mercados de trabajo y las brechas de productividad e ingresos entre sus segmentos.

La literatura sobre desigualdad, en general, es hoy abundante y diversa. Por ese motivo resulta muy importante destacar cuáles son aquellos puntos sobre los que el presente trabajo pretende aportar. En primer lugar, se desarrolla aquí un marco conceptual que permite identificar las fuentes de la desigualdad y difiere del tradicional, basado en la oferta y la demanda de habilidades y calificaciones. En segundo término, se concentra en las razones que explican la persistencia de la desigualdad, más que su cambio a lo largo del tiempo. Por último, cuantifica las fuentes del cambio como un medio que contribuye a la explicación de la persistencia.

Este trabajo ha sido organizado de la siguiente manera. En la próxima sección se expone el marco conceptual que sirve de base para ordenar la información disponible. En la sección tres, se describe la estrategia metodológica adoptada y se presentan los datos que se usarán en el análisis empírico. En la sección cuatro se discuten los resultados obtenidos. Por último, la sección cinco contiene las conclusiones principales a las que se arribó en el presente trabajo y se plantean los desafíos a enfrentar en futuras investigaciones.

MARCO CONCEPTUAL

Tanto el nivel, como la desigualdad de los salarios, pueden analizarse al tomar como punto de partida las variables que provienen del lado de la oferta laboral, así como al diferenciarlas de aquellas que tienen su origen en la demanda. Entre las primeras suelen incluirse los atributos relacionados con la dotación de capital humano del trabajador (como, por ejemplo, la educación y la experiencia potencial). Buena parte de los estudios que buscan identificar causas del cambio en el nivel y la distribución de los salarios ponen el acento en esos atributos, más precisamente en la oferta y demanda de calificaciones y sus efectos sobre los retornos a la escolaridad.

De hecho, una de las hipótesis con mayor aceptación en la literatura sostiene que la evolución de la desigualdad salarial de los Estados Unidos durante la década de los setenta estuvo en buena medida influenciada por el cambio tecnológico sesgado hacia las calificaciones, lo que habría provocado un aumento en los retornos a la escolaridad (Acemoglu, 2002; Juhn, Murphy y Pierce, 1993). Variantes de esta hipótesis fueron usadas para explicar la desigualdad en América Latina (Amarante y Jiménez, 2015; López-Calva y Lustig, 2010; Lustig et al., 2013a), y en la Argentina (Cruces y Gasparini, 2009; Lustig, López-Calva y Ortiz-Juárez, 2013b)3.

La hipótesis centrada en el lado de la oferta parte de un axioma básico: el trabajo es remunerado de acuerdo con su productividad y el capital humano incide en dicha productividad. La teoría que se desprende de dicho axioma establece que en condiciones de competencia perfecta, en el mercado de trabajo los salarios reflejan la productividad de los trabajadores: una mayor educación -al hacerlos más productivos- genera salarios más altos (Becker, 1962). Si bien la evidencia empírica es consistente con esta inferencia teórica, otros autores formularon interpretaciones que son compatibles con el hecho empírico básico y no requieren del axioma de partida para materializarse en los hechos. Una de ellas es la que pone el énfasis en las imperfecciones del mercado de trabajo, como, por ejemplo, en la información imperfecta o asimétrica (Spence, 1973), y otra la que derivó en la hipótesis de los salarios de eficiencia (Shapiro y Stiglitz, 1984), para mencionar solo dos de las principales.

Ninguno de los argumentos que se centran en los retornos a la escolaridad como fuente de la desigualdad menciona de dónde provienen dichos retornos. La respuesta por defecto (basada en Becker, 1962), es la dotación de capital humano del trabajador. Sin embargo, si se exploran los componentes de la demanda de trabajo, se encuentran otras respuestas y son otras las variables que cobran importancia.

Es cierto que la calificación tiene un rol central en la explicación de las brechas, pero aparece aquí como un atributo del puesto laboral, más que del trabajador. Asimismo, el cambio tecnológico, clave de la explicación del aumento de la desigualdad en los Estados Unidos, está reflejado aquí por las ramas de actividad y el tamaño de la firma, y también es probable que resulte capturado por la cualificación requerida por el puesto. De esta forma, pueden identificarse variables que tienen que ver con la distribución de los trabajadores por sector económico (concentración horizontal), por complejidad del puesto (concentración vertical), y por tamaño del establecimiento, las cuales fueron tratadas con más detalle en la literatura dedicada a la segregación ocupacional y a otros aspectos específicos de los mercados de trabajo de las economías con menor nivel de desarrollo relativo (Cornia, 2010; Fields, 2004; Knight, 1979; Osterman, 1975; Reardon y Bischoff, 2011).

No obstante, hay un elemento que interesa en particular cuando se analizan los mercados de trabajo latinoamericanos, y el cual ninguno de los marcos teóricos mencionados aborda de manera explícita: la existencia de segmentación laboral en los mercados de trabajo y la precariedad del puesto. Ambos factores han adquirido relevancia como claves que permiten entender las brechas salariales persistentes en estos mercados (Beccaria y González, 2006; Beccaria y Groisman, 2008; Bertranou, 2012; Fields, 2009; Patrap y Quintín, 2003; Paz, 2013; Waisgrais, 2001).

Si bien no se va a profundizar aquí en la razón de todos y cada uno de los determinantes mencionados, se procederá a listarlos y a describir de forma breve la razón de separarlos y de considerarlos como elementos analíticamente diferenciados. Como ya se adelantó, los atributos que constituyen la oferta de trabajo se resumen en variables de capital humano: educación y experiencia, básicamente. La demanda de trabajo y la estructura productiva se tratan en conjunto al observar la composición de la fuerza laboral entre los sectores económicos (ramas de actividad), la calidad del empleo (cualificación requerida por el puesto), y el tamaño de la firma. Asimismo, por el tipo de relación laboral establecida entre la firma y el trabajador (formal o informal.) Inevitablemente, queda fuera de este marco conceptual todo lo que tiene que ver con instituciones (sindicatos, salarios mínimos, etc.), y que adquiere importancia en determinados contextos nacionales específicos (DiNardo et al., 1996).

DATOS Y METODOLOGÍA

Datos

En todas las estimaciones realizadas se trabajó con la población masculina asalariada que se encuentra entre los 18 y los 64 años de edad. Se decidió recortar la muestra con el fin de evitar problemas de selección muestral (mujeres), y otros más específicos de grupos especiales como los jóvenes y los adultos mayores. La selección de asalariados responde a la calidad del dato en sí mismo y a la disponibilidad de información para el conjunto de dimensiones mencionadas en la sección anterior4. Debe quedar claro que el aporte sustantivo del artículo es la manera de abordar el tema de la desigualdad salarial, y no el de tratar de agotar el análisis del mercado de trabajo en la Argentina. Para hacer esto último, hubiese resultado erróneo excluir a importantes sectores de la población activa, tales como las mujeres y los jóvenes, por ejemplo.

Se usaron datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y por las direcciones provinciales de estadística. Si bien esta fuente es bastante homogénea, no debe pasarse por alto que en el 2003 el programa fue modificado, no solo en lo estrictamente muestral, sino en otros aspectos centrales de diseño de los formularios. Así, hasta esa fecha, los datos se recolectaban dos veces por año (por lo general en los meses de mayo y octubre), mientras que de ahí en adelante el relevamiento se hizo continuo y los resultados se informan por trimestres5.

Se seleccionaron tres años (1993, 2002 y 2015), dado que corresponden a diferentes puntos alcanzados por la desigualdad salarial en el periodo 1974-2015, como se puede observar en la Gráfica 1. Al dejar de lado la década de los setenta y la de los ochenta del siglo pasado, para las cuales la información es muy fragmentaria, 1993 es el punto de más baja desigualdad y precede al aumento ocurrido durante la década de los noventa. Por su parte, el 2002 es un año de muy alta desigualdad, y el 2015, el de más baja desigualdad de los ingresos del trabajo. El coeficiente de Gini de los salarios por hora para los años seleccionados arroja los siguientes valores: 38, 40 y 34, respectivamente6. Resumiendo, se está trabajando con un periodo de aumento de la desigualdad (1993-2002), y de una fuerte reducción (2002-2015). Se utilizó una muestra de 18 centros urbanos, bastante menos que los 32 aglomera-dos que se relevan actualmente, pero que no se tenían en cuenta en 1993.

La variable dependiente es el logaritmo natural del salario por hora, sin embargo, antes de aplicarle la transformación logarítmica los salarios fueron ajustados por precios y por paridad de poder de compra, correspondiente a cada una de las seis regiones en que el INDEC divide a la Argentina7. Las variables explicativas fueron clasificadas en tres grandes grupos de acuerdo con las razones dadas en la sección anterior: a) capital humano: educación y experiencia; b) demanda de trabajo y estructura productiva: rama de actividad, tamaño de la firma, relación laboral y tipo de ocupación; y c) control: posición en el hogar, región de residencia, y otras relacionadas con la duración de la jornada de trabajo, con la propiedad de la firma, etc.

Estrategia empírica

El presente documento tiene cuatro soportes metodológicos: un análisis descriptivo inicial, la estimación de brechas con control de variables, descomposición de fuentes de desigualdad y microsimulaciones.

Para la estimación de las brechas se estimaron regresiones por cuantiles (RC), par-tiendo del enfoque propuesto por Koenker y Bassett (1978). Este modelo supone que el percentil enésimo de (en este caso) los salarios, condicionado por un conjunto de variables de control (educación, tipo de empleo, sector económico, etc.) es lineal. Con lo cual, para una muestra de un tamaño dado, el percentil se define como la solución a un problema de optimización que se puede resolver por programación lineal. En este estudio se estimaron RC por año en el convencimiento de que el enfoque de regresión tradicional proporciona una imagen parcial de la relación entre las calificaciones y sus determinantes.

Si bien el análisis tradicional de microdescomposición se basa en el método de Blinder-Oaxaca, y dado que aquí se consideró que los cambios en los salarios medios no reflejan las alteraciones a lo largo de la distribución, se aplicaron dos técnicas de microdescomposición: la de Juhn et al. (1993), y la de Melly (2005). Ambas permiten diferenciar el rol de la estructura del mercado de trabajo (efecto composición), y el de los retornos a los atributos de los trabajadores y sus pues-tos (efecto retorno).

Por último, las microsimulaciones se realizaron utilizando los resultados de las estimaciones de las ecuaciones de salarios por RC. Se utilizaron esos parámetros para crear distribuciones contrafactuales con las cuales comparar la evolución y la estructura del salario en una fecha dada. Las distribuciones contrafactuales fueron utilizadas para calcular medidas de desigualdad. Dentro de las posibilidades existentes se seleccionaron: el coeficiente de Gini, las razones P90/P10 y P50/P10, y el coeficiente de Atkinson, con un parámetro exigente (dos) de aversión a la desigualdad.

RESULTADOS

Exploración descriptiva

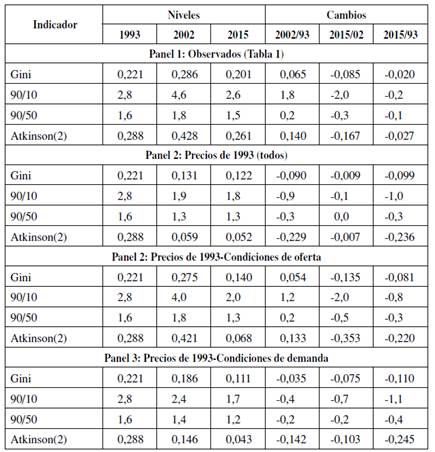

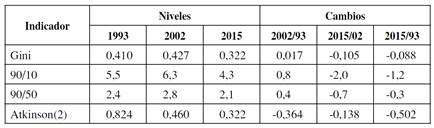

Como se dijo antes, el periodo examinado será dividido en dos grandes tramos temporales con características muy bien definidas desde la perspectiva de la desigualdad: el primero, comprendido entre 1993 y el 2002, con desigualdad salarial en aumento, aunque muy leve; el segundo, acotado por los años 2002 y 2015, con fuerte caída de la desigualdad. En la Tabla 1 se muestran cuatro indicadores que dan cuenta de dicha evolución.

Tabla 1 Argentina, 1993-2002-2015. Indicadores de desigualdad salarial. Población masculina en edades centrales

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC-EPH.

Los cambios que se reportan en la Tabla 1 dan una imagen muy clara de lo ocurrido en el periodo. El resultado final de punta a punta (última columna de la Tabla 1), da cuenta de una importante reducción de la desigualdad salarial.

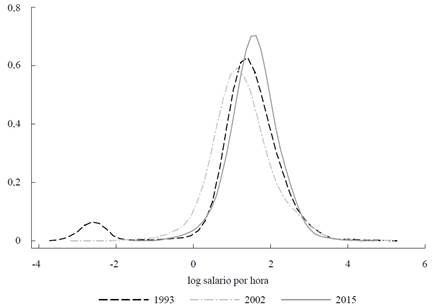

Como era de esperarse, dada la magnitud de los cambios ocurridos, todos ellos se verificaron también en los soportes de las distribuciones de cada año. Se puede ver claramente en la Gráfica 2 que la distribución del salario se desplazó hacia atrás primero (1993-2002), y hacia adelante luego (2002-2015), y cómo el impacto de los cambios fue diferente según el tramo de la distribución en la que se centre la atención8. Esto es muy importante para el análisis multivariado posterior, dado que los métodos tradicionales de microdescomposición deberán contemplar este aspecto del comportamiento distributivo: los cambios afectaron de manera dispar las distintas partes de la distribución de los salarios.

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC, EPH.

Gráfica 2 Cambios en la distribución del salario por hora. Argentina, 1993, 2002 y 2015

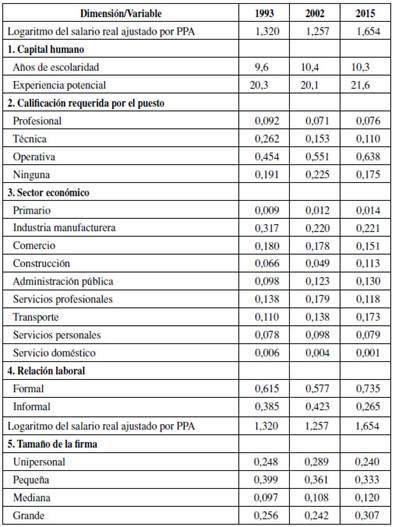

La descripción anterior alude a la variable cuyo comportamiento se intenta explicar en este artículo: el salario por hora. Pero antes de continuar, se examinará lo ocurrido con los determinantes del nivel y la distribución de los salarios en los dos subperiodos identificados como relevantes. Durante el tramo de aumento de la desigualdad, aumentó un poco el promedio de años de escolaridad de la población asalariada, y cambió de manera fuerte la estructura de la demanda de trabajo: se redujo la participación del empleo en la industria manufacturera y en firmas pequeñas, creció notoriamente el porcentaje de trabajadores ocupados en puestos de calificación media baja y la informalidad laboral (véase la Tabla 2).

Tabla 2 Argentina, 1993-2002-2015. Estructura de la fuerza de trabajo. Población masculina en edades centrales

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC-EPH

La fase de descenso de la desigualdad se caracterizó por cambios en la estructura de la demanda laboral, más que de la oferta (el nivel educativo de la población y la experiencia potencial experimentaron cambios poco significativos). Así, hubo una fuerte retracción del empleo de sectores tales como servicios profesionales y finanzas, y expansión notable de la participación en el empleo de ramas como construcción y transporte. También se redujo el empleo no registrado (informal) y aumentó la participación del empleo en las empresas más grandes.

Un párrafo aparte merecen los cambios operados en la estructura del empleo según la complejidad del puesto. En la segunda parte del periodo siguió perdiendo protagonismo el empleo de calificación más elevada, y ganó mucho espacio el empleo en tareas que requieren calificación media-baja. El resultado neto de esta evolución, a lo largo de todo el periodo, es una pérdida de participación de los empleos que requieren mayor cualificación para su desarrollo. Estos son aquellos que a la vez demandan mano de obra más educada, y una experiencia mayor que las otras. Se trata, en fin, de puestos de trabajo que perciben remuneraciones más elevadas que el resto (como se verá enseguida), impactan aumentando la desigualdad sala-rial y cuya brecha viene determinada por el puesto, y no por las características del trabajador que lo ocupa. Lo llamativo de esta variable es que, a diferencia de otras examinadas en la Tabla 2, durante el segundo subperiodo no se aprecia un cambio en la tendencia descripta por el primero, sino más bien un refuerzo de la misma.

Disparidades netas de salarios

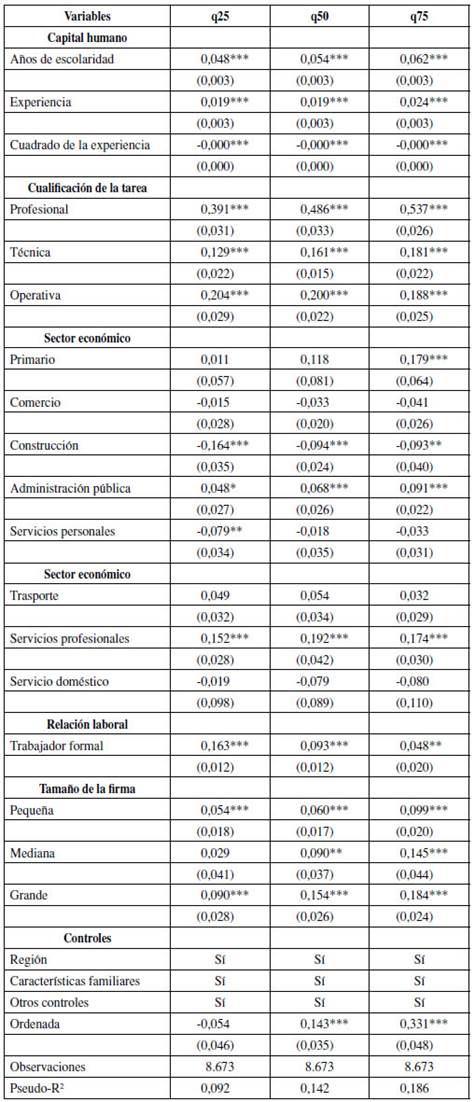

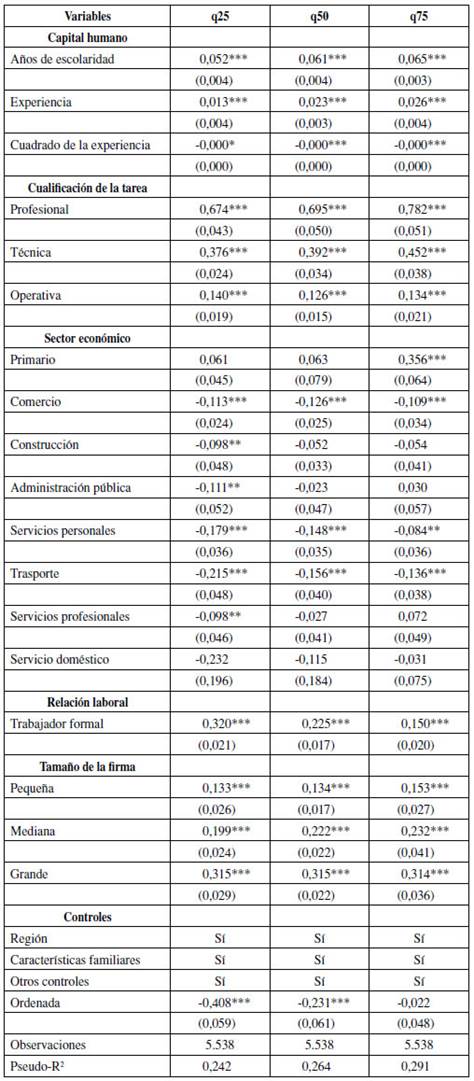

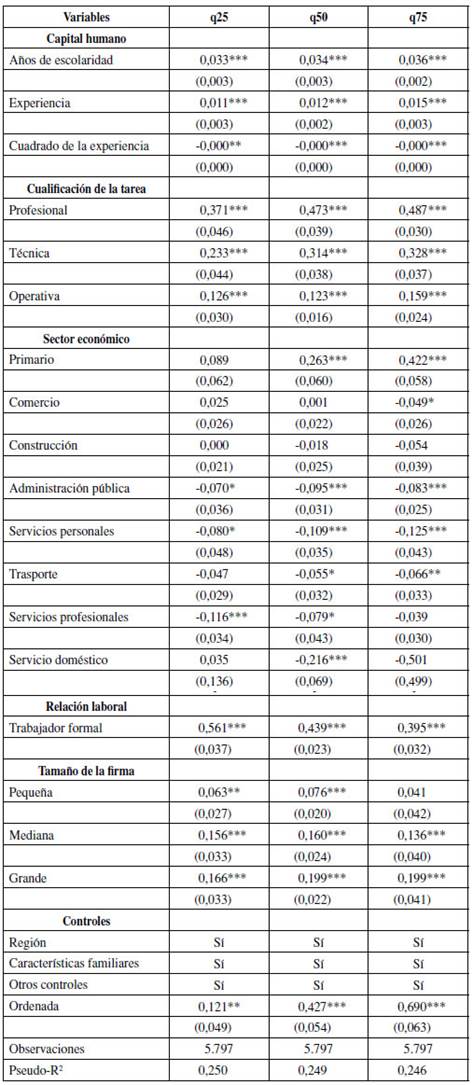

Con el fin de examinar las brechas salariales netas, es decir, las diferencias de salario que permanecen luego de controlar el conjunto de determinantes que se han podido cuantificar con los datos disponibles, se corrieron las regresiones por cuantiles, tal como se explicó en la sección metodológica. En los Anexos 1, 2 y 3 se reportan regresiones correspondientes a tres tramos de la distribución de los salarios: los percentiles 25, 50 y 759.

Como puede apreciarse en esas tablas, todos los parámetros estimados arrojan los signos esperados y son, por lo general, altamente significativos a los niveles usuales. Impacta de manera positiva sobre los salarios el tener una mayor educación, ocupar puestos que requieren de una cualificación mayor, ser un trabajador formal y desempeñarse en empresas de mayor tamaño, entre otros factores que no serán profundizadas aquí, ya que exceden los objetivos trazados para este artículo.

Lo que interesa particularmente destacar es la intensidad del impacto de las variables en los distintos tramos de la distribución de los salarios. Para simplificar, nótese que la variable más usada en el propósito de medir la productividad individual, los años de escolaridad, ejerce un efecto más intenso en la parte alta de la distribución, mientras que aquella relacionada con la segmentación laboral (el ser un trabajador registrado), tiene mayor fuerza en la parte baja de la distribución. Ocurre lo mismo con otras variables representativas de una u otra dimensión: capital humano, concentración ocupacional y segmentación. El mayor efecto de los retornos a la escolaridad en los tramos de ingresos altos hace de los años de educación una variable que propende a aumentar la desigualdad salarial, mientras que un aumento en los retornos a la calificación tiende a disminuirla.

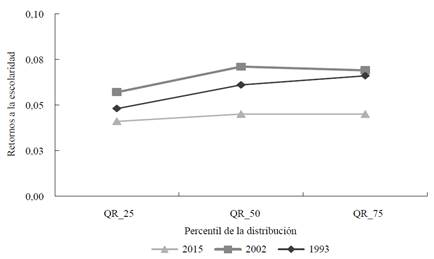

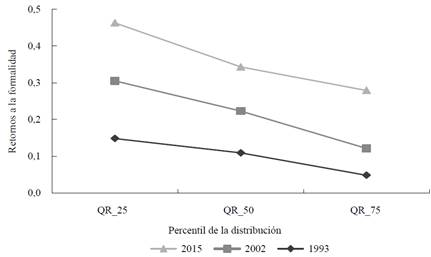

Sin embargo, interesa ahora observar el comportamiento en el tiempo de estos determinantes. Como se vio en la sección anterior, la desigualdad salarial cayó, pero algunas brechas aumentaron y se hicieron ahora más intensas que antes. En las gráficas 3a y 3b se muestran, a manera de ejemplos, los retornos a la escolaridad por un lado, y los que podrían denominarse, por antonomasia, “retornos a la formalidad”, por otro.

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC-EPH.

Gráfica 3a Retornos a la escolaridad. Argentina, 1993, 2002 y 2015

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC-EPH

Gráfica 3b Retornos a la formalidad. Argentina, 1993, 2002 y 2015

Nótese que los retornos a la escolaridad aumentaron durante la fase de ascenso de la desigualdad y se redujeron luego, una vez la desigualdad cayó. Esta correspondencia directa es la que destacan los estudios que adjudican a la educación un papel central en la determinación de la desigualdad total en la Argentina (Beccaria y González, 2006; Cruces y Gasparini, 2009). Este comportamiento contrasta con los retornos a la formalidad, los cuales aumentaron en ambos tramos temporales, y lo hicieron más en el periodo de descenso de la desigualdad. Esto quiere decir que la brecha de remuneraciones entre los trabajadores formales e informales es hoy mayor que en el momento de más alta desigualdad registrado en el país.

Este resultado es transcendental para responder la pregunta que le ha dado origen a este artículo. Es claro que los retornos al capital humano individual provocan disparidades salariales importantes y abonan la desigualdad total de las remuneraciones, pero no permiten explicar a veces por qué la desigualdad persiste, a pesar de que tales retornos cambian en el tiempo. Así, como pudo verse en los ejemplos anteriores, algunas brechas salariales entre grupos de trabajadores no solo no disminuyeron, sino que se ampliaron en el periodo analizado.

Las razones que explican ese comportamiento no fueron indagadas en el presente artículo y requerirían de otro tipo de estrategia metodológica, pero son consistentes con la siguiente hipótesis: es probable que la reducción de la informalidad laboral que tuvo lugar en la Argentina durante la última recuperación económica, se haya debido a una transición de trabajadores informales pertenecientes al segmento alto del mercado laboral; es decir, de aquellos trabajadores que habían que-dado fuera del sistema por la contracción del producto que tuvo lugar durante la crisis del 2001-02. Si esto fue lo que ocurrió, entonces los trabajadores que siguieron fuera del sistema formal -lo que podría llamarse la “población flotante”, dado los puestos de trabajo existentes en la economía-, ocupan los puestos marginales de escasa o nula productividad, y sus salarios estarían reflejando no solo esa productividad, sino la prescindencia del sistema económico de la existencia de esos puestos de trabajo y, por ende, de esos trabajadores.

Lo que muestran las descomposiciones

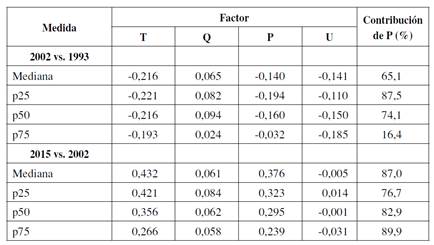

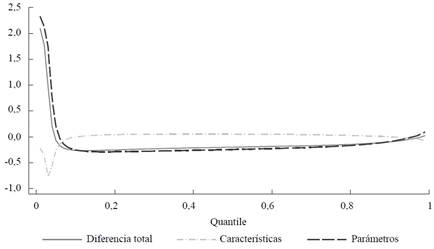

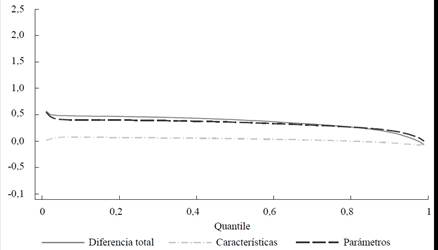

Las microdescomposiciones no pueden ignorar que los cambios a lo largo del periodo analizado se dieron con intensidad variable según el tramo de la distribución de los ingresos (Gráfica 2). Por ese motivo, la primera descomposición se hará, tanto para el promedio (media y mediana), como para los percentiles 25 y 75 de la distribución. Los resultados que surgen de aplicar el método de Juhn et al. (1993) se muestran en la Tabla 3, y los que se obtienen tras generar la descomposición de Melly (2005) en las Gráficas 4a y 4b.

Tabla 3 Descomposición de Juhn et al. (1993)

Nota.

T = Diferencia total en el log del salario por hora

Q = Contribución de las diferencias en características observables

P = Contribución de las diferencias en retornos a las características

P = Contribución de las diferencias en características no observables

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC-EPH

En términos muy generales, ambos resultados conducen siempre a la misma conclusión: los cambios en la distribución de los salarios se explican por lo que podría llamarse el “efecto precio” o “efecto retorno” de los atributos o de los puestos de trabajo, más que por un cambio en la composición o estructura del mercado de trabajo (lo que podría denominarse “efecto cantidad” o “efecto composición”).

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC-EPH

Gráfica 4a Descomposición del cambio en el salario por hora. Argentina, 1993-2002

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC-EPG

Gráfica 4b Descomposición del cambio en el salario por hora. Argentina, 2002-2015

En la etapa de aumento de la desigualdad (1993-2002), cayeron los precios, tanto de los atributos de los trabajadores, como de los puestos que ellos ocupan, es decir, los retornos a cada una de las características consideradas, mientras que durante el periodo de caída de la desigualdad tales retornos se recompusieron, situando los salarios de todos los tramos de la distribución por sobre el nivel registrado en las dos fechas anteriores.

Obsérvese en las gráficas que la línea que representa el efecto composición se sitúa siempre en cero, lo que muestra que el aporte de dicho efecto es insignificante para entender el cambio en la desigualdad. La conclusión sintética y compatible con la literatura previa (Beccaria y González, 2006; Cruces y Gasparini, 2009) es la siguiente: la evolución de los retornos explica el cambio en la desigualdad salarial. No obstante, esa literatura no profundiza en cuáles son los retornos que pesan más en el momento de explicar la persistencia de la desigualdad.

La evolución de la distribución de los salarios tiene una destacada simetría temporal. Así, durante el periodo de aumento de la desigualdad los retornos de la parte baja de la distribución cayeron más que los de la parte alta, mientras que durante el periodo de caída de la desigualdad, los retornos de la parte baja de la distribución aumentaron más que los de la parte alta. Esto significa que los retornos provocaron desigualdad primero y reconstituyeron igualdad después.

El efecto precio fue el predominante en el periodo, pero, ¿qué puede decirse del efecto composición? La información de la Tabla 3 sugiere que tuvo que ver en el proceso. El efecto precio explica el 65% del cambio del salario mediano del primer subperiodo, y el 87% del cambio del salario mediano del segundo. Pero ese valor no deja de ser un promedio, y no es lo que sucedió a los trabajadores de menores y mayores ingresos. Nótese que el 88% de la reducción del salario del percentil 25 de la distribución se explica por precios, lo que contrasta con el 16% para el percentil 75. Por el contrario, el 77% del aumento del percentil 25 registrado entre el 2002 y el 2015 se explica por el efecto precio, frente a casi el 90% del percentil 75.

Lo que están mostrando estas cifras es que si bien fue el efecto precio el predominante en los cambios del salario ocurrido durante el periodo examinado, el efecto composición operó de manera diferencial a lo largo de la distribución y de una manera diferente durante el periodo de aumento, comparado con el de caída de la desigualdad: el efecto composición tuvo mucho más que ver en con lo sucedido en la parte alta de la distribución y fue más importante en la fase de aumento de la desigualdad, que en la fase de descenso. Dicho de otra manera, de no haber cambiado la composición durante la primera fase, el aumento en la desigualdad hubiese sido más fuerte que el efectivamente observado.

Microsimulaciones

Las microdescomposiciones mostraron que fue el efecto precio el predominante en los cambios de la desigualdad, aunque el efecto tuvo importancia también principalmente durante el primer subperiodo, y en particular en el tramo de ingresos altos de la distribución de los salarios. En el presente apartado se pretende cuantificar la magnitud del aporte en términos de medidas de desigualdad, así como separar los componentes de oferta y demanda según lo expresado en el marco conceptual desarrollado en la sección dos. Para ello se realizan microsimulaciones en las que se conservan los retornos de 1993, dejando que cambie solo la composición. Los resultados se muestran en la Tabla 4.

Los cuatro paneles siguientes muestran los valores de los indicadores de desigualdad usados ya en este trabajo. En el primer panel de esta tabla se reproduce la Tabla 1; es decir, se muestran los cambios observados en cuatro indicadores de desigualdad segmentando el periodo 1993 en dos: alza de la desigualdad (1993-2002) y reducción (2002-2015). En el panel 2 se observa lo que hubiese ocurrido si todos los atributos que determinan la remuneración de los asalariados hubiesen sido remunerados de acuerdo con el patrón vigente en 1993. En el tercer panel puede apreciarse cuánto hubiese sido la desigualdad salarial de haberse modificado todo tal como se modificó, pero conservando los retornos al capital humano vigentes en 1993. Por último, en el cuarto panel se puede ver el nivel de desigualdad que hubiese resultado de haber cambiado todo menos los retornos a los atributos de la demanda de trabajo10.

Algunas de las conclusiones que se desprenden de la Tabla 4 son las siguientes: a) de haber prevalecido los retornos de 1993 los cambios en la composición habrían provocado una reducción de la desigualdad mucho más elevada que la efectiva-mente observada a lo largo de todo el periodo; b) la reducción se hubiese producido en el subperiodo en el que aumentó la desigualdad; c) el aumento ocurrido entre 1993-2002 estuvo provocado por los factores de oferta (retornos al capi-tal humano); d) la reducción que se dio entre el 2002 y el 2015 estuvo impulsada, tanto por factores de oferta, como de demanda.

Buena parte de las conclusiones enumeradas en el párrafo anterior fueron ya discutidas en el apartado anterior, pero las microsimulaciones agregan elementos de juicio para responder la pregunta principal que pretende responder este ensayo: ¿Por qué persiste la desigualdad a pesar de la gran caída experimentada en el periodo reciente? La desigualdad en el 2015 fue de 0,201, según el coeficiente de Gini. De regir los retornos al capital humano de 1993, la desigualdad sería de 0,14, es decir, un 30% más baja que la efectivamente observada.

Por otra parte, de estar vigentes los retornos a las condiciones de demanda de 1993, la desigualdad sería de un 0,111, es decir, un 48% menor. Un ejercicio similar puede realizarse con cualquiera de los tres indicadores restantes. El resultado es siempre el mismo: si bien las brechas por nivel educativo alteran la desigualdad salarial, las disparidades generadas por las condiciones de demanda, y más estrechamente relacionadas con la estructura productiva, son las mayores responsables del nivel de desigualdad observado, y por lo tanto de su persistencia.

CONCLUSIONES

El alto nivel de desigualdad salarial de la Argentina (y es probable que sea esta la situación de varios países latinoamericanos), se explica por la persistencia de brechas estructurales que no fue posible cerrar, ni por el movimiento macroeconómico que experimentó la economía -principalmente entre el 2003 y el 2009-, ni por las acciones tradicionales de política pública aplicada durante el periodo de ralentización económica 2010-2015. Esta brecha estructural obedece a la segmentación en el mercado laboral, la que estaría explicando más del 50% de la desigualdad agregada.

Tanto el aumento de la desigualdad observado entre 1993 y el 2002, como la ostensible reducción entre el 2002 y el 2015, se explican enteramente por los cambios en las remuneraciones a los atributos, mientras que los cambios en la composición de la fuerza laboral (en los atributos), entre los que se destacan un nivel educativo más elevado y un nivel de formalidad menor, no resultan piezas cruciales que permitan entender la evolución general de la desigualdad salarial argentina.

La indagación realizada aquí lleva a concluir que los retornos a ciertas características o atributos del mercado de trabajo son responsables de las variaciones de la desigualdad, mientras que otras, de su persistencia. Los retornos a la escolaridad se encuentran entre las primeras, mientras que los premios a la formalidad laboral entre las segundas.