Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión

Print version ISSN 0121-6805

Rev.fac.cienc.econ. vol.23 no.2 Bogotá July/Dec. 2015

https://doi.org/10.18359/rfce.1609

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

DOI: http://dx.doi.org/10.18359/rfce.1609

FACTORES ASOCIADOS A LAS EMPRESAS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD EAN*

FACTORS RELATED TO COMPANIES WITH GROWTH POTENTIAL AT EAN UNIVERSITY

FATORES ASSOCIADOS ÀS EMPRESAS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO NA UNIVERSIDADE EAN

LEÓN DARÍO PARRA BERNAL**, & MILENKA LINNETH ARGOTE CUSI***

UNIVERSIDAD EAN

* Artículo de investigación.

** Economista y Maestro en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Sede México) y estudios de doctorado en Economía por la UNAM de México. Grupo de Investigación: Entrepreneurship Group, Universidad EAN. Dirección Postal: Universidad EAN Carrera 11 N. 78 - 47, IDELI, Bogotá (Colombia).Teléfono: 5936464 Ext. 2808. Correo electrónico: ldparra@ean.edu.co.

*** Maestra en Estudios de Población por FLACSO-México. Ingeniera de Sistemas por la Escuela Militar de Ingeniería de Bolivia. Directora de Planificación Estratégica de Corpotalentos, ONG dedicada a la elaboración de proyectos de desarrollo territorial en Colombia, México y Bolivia. Correo electrónico: milenqita@hotmail.com.

Parra, L. & Argote, M. (2015). Factores asociados a las empresas con potencial de crecimiento en la Universidad EAN. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada. rev.fac.cienc.econ, XXIII (2), DOI: http://dx.doi.org/10.18359/rfce.1609.

JEL: H00, H70, R50, J40.

Recibido/ Received/ Recebido: 16/05/14 - Aceptado/ Accepted / Aprovado: 26/11/14

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo aportar en la discusión sobre los factores asociados a la creación de empresas dinámicas o con potencial de crecimiento productivo, al analizar los factores relacionados a la empresarialidad con potencial de crecimiento tomando como estudio de caso, las empresas registradas en el censo empresarial de la Universidad EAN en el año 2013. Se realizó un análisis cuantitativo mediante el uso de un modelo logístico binomial para medir el nivel de asociación entre ciertas variables de control sustentadas en la teoría y la empresarialidad con potencial de crecimiento productivo. Entre los principales hallazgos se encontró que la antigüedad de la empresa, la pertenencia a redes empresariales y el desarrollar su actividad productiva en el sector de manufactura aumentan considerablemente la probabilidad de que una empresa tenga potencial de crecimiento productivo.

Palabras clave: Censo empresarial; Empresarialidad universitaria; Demografía empresarial; Emprendimiento.

Abstract

This article aims to contribute to the discussion about the factors associated with the creation of dynamic or productive potential growth companies. To analyze factors related to entrepreneurship with growth potential taking as a case study registered companies that belong to the EAN University's business census in 2013. A quantitative analysis was performed by using a binomial logistic model to measure the level of association between certain control variables supported in theory and entrepreneurship with potential for growth productivity. Among the main discoveries it was found that the age of the company , company networks and the manufacturing sector's productive activity development greatly increase the chances for a company to have productivity growth potential.

Keywords: Business census; University entrepreneurship; Business demography; Entrepreneurship.

Resumo

O presente artigo tem como objetivo contribuir na discussão sobre os fatores associados à criação de empresas dinâmicas ou com potencial de crescimento produtivo, ao analisar aqueles relacionados à empresarialidad com potencial de crescimento, tomando como estudo de caso as empresas registradas no censo empresarial da Universidade EAN no ano 2013. Realizou-se uma análise quantitativa mediante o uso de um modelo logístico binomial para medir o nível de associação entre certas variáveis de controle sustentadas na teoria e a empresarialidad com potencial de crescimento produtivo. Entre os principais resultados encontrou-se que a antiguidade da empresa, o pertencimento a redes empresariais e o desenvolvimento de suas atividades produtivas no setor de manufatura aumentam consideravelmente a probabilidade de que uma empresa tenha potencial de crescimento produtivo.

Palavras chave: Censo empresarial; Empresarialidad universitária; Demografia empresarial; Empreendimento.

1. Introducción

El proceso de creación empresarial y su consolidación en el mercado son dos de los grandes retos en pro del crecimiento y desarrollo económico de una nación. Pese a que varios estudios han encontrado evidencia empírica que apunta a la relación positiva entre la creación de nuevas empresas y el crecimiento económico de un país (Reynolds et al., 2000; OCDE, 2001) aún se tienen aspectos por resolver con relación a: qué tipos de empresas generan riqueza y cuáles desaparecen en el intento, los factores que intervienen en el éxito o fracaso empresarial y los elementos detonantes para generar dinamismo empresarial (Kantis, Postigo, Federico & Tamborini, 2002a).

Acorde con lo anterior, algunos estudios han encontrado que existe una mayor prevalencia de emprendimientos dinámicos o con alto potencial de crecimiento productivo en aquellas empresas que han sido creadas por graduados universitarios o personas que se encuentran en proceso de formación universitaria (Kantis, Ishida & Komori, 2002b). Los estudios citados describen que los equipos de empresarios con más potencial están regularmente conformados por universitarios o profesionales con experiencia que han conformado equipos multidisciplinarios.

En este orden de ideas, es factible pensar que las empresas de base universitaria tienen un papel importante en la generación de valor agregado e innovación en el tejido empresarial de una nación al estar conformadas por capital humano calificado, y con conocimiento técnico de los negocios que se conforman. No obstante, surgen dos interrogantes al respecto: el primero es ¿si todas las empresas que son creadas por universitarios pueden considerarse como unidades productivas con alto potencial de crecimiento empresarial, o solo una parte de estas? En segundo lugar, se hace necesario conocer ¿Cuáles son los factores asociados a la empresarialidad universitaria con potencial de crecimiento productivo, y de qué forma se relacionan con la probabilidad de que una empresa llegue a ser considerada como dinámica?.

Las dos preguntas anteriores motivaron la presente investigación, que se planteó como objetivo analizar los factores asociados a las empresas con potencial de crecimiento productivo, y la forma en que una empresa pueda llegar a demostrar tal característica. Para ello, la investigación se basó en los datos recabados por el Censo Empresarial de La Universidad EAN en Colombia en 2013, limitando su alcance a un estudio de caso particular de la empresarialidad universitaria, el cual puede servir de referente o ejemplo en el estudio de los factores que se relacionan con la existencia de empresas con potencial de crecimiento productivo.

En este sentido, el artículo se desarrollará de la siguiente manera: en la primera parte se describe el marco teórico relacionado con los diferentes tipos de empresarialidad, así como los factores de éxito que se asocian a la creación y prevalencia de empresas con potencial de crecimiento productivo. En el segundo apartado se describe la hipótesis en la cual se basó la investigación y sus respectivos sustentos teóricos y empíricos. En el tercer apartado se analiza la metodología utilizada y la razón de las variables seleccionadas en el estudio. Finalmente, se presentan los resultados del análisis cuantitativo elaborado y la discusión sobre los hallazgos encontrados.

2. Marco teórico

El estudio de la empresarialidad se ha desarrollado desde diferentes perspectivas y metodologías de medición, las cuales han buscado diferenciar entre el tipo de empresas o emprendimientos de acuerdo a su motivación, de acuerdo al nivel de madurez en el mercado (como lo hace el informe GEM), indagar acerca de las características tanto de los emprendedores y empresarios como individuos, o profundizar en los factores que estuvieron asociados al momento de crear empresa (Kantis et al., 2002b; Pereira, Osorio, Medina, Vesga, Quiroga, Gómez, Restrepo, Varela & Soler, 2012). No obstante, dichos estudios se encuentran más relacionados con la medición de la propensión a emprender de un país o región, que con caracterizar las empresas que ya han sido creadas y los factores asociados a su éxito empresarial.

Desde la perspectiva motivacional existen estudios acerca de los incentivos que llevan a un individuo a emprender y los grupos poblacionales que son más propensos a ello (Cowling & Taylor, 2001; Liseras, De Rearte, María & Graña, 2003; Sánchez, Lanero & Yurrebaso, 2005; Dubini, 1989). A su vez, otra vertiente del pensamiento se ha ocupado sobre el proceso de creación empresarial y los factores asociados a la empresarialidad de base universitaria (Kantis et al., 2002a; Colombo & Delmastro, 2002; Pazos, Fernandez, Otero & Rodríguez, 2008). Finalmente, también se ha estudiado la incidencia de la formación en emprendimiento sobre la creación de empresas en las universidades (Berdugo, Matiz & Crissien, 2006; Galloway & Brown, 2002; Varela, 2001).

Del anterior marco conceptual nace la cuestión de, si los emprendimientos universitarios o aquellos que son concebidos por un grupo de personas con un mayor grado de escolaridad frente al común denominador de la población, poseen mejores condiciones para lograr el éxito empresarial y sobresalir en el mercado, o si dicha condición es independiente del nivel de escolaridad del individuo. En este sentido, Kantis et al. (2002b) encontraron que en América Latina cerca del 50 por ciento de las empresas más dinámicas han sido creadas por graduados universitarios o personas que se encuentran en proceso de formación universitaria. En la misma línea, el estudio describe que los equipos de emprendedores con un mayor grado de interdisciplinariedad están regularmente conformados por emprendedores universitarios o profesionales con experiencia profesional (Kantis, et al., 2002b, p.32).

Es decir, los emprendimientos que podrían considerarse como de base universitaria tendrían un papel importante en la generación de valor agregado e innovación en el tejido empresarial de una nación. No obstante, las fuentes de información y registro de este tipo de empresarialidad aún son incipientes, y se limitan a estudios de caso sobre el comportamiento de emprendimientos particulares, que en su mayoría son de base tecnológica y han sido generados a partir de procesos de incubación empresarial (Camacho, 2007; Kantis et al., 2002a; Colombo & Delmastro, 2002; Pazos et al., 2008; Parra & Argote, 2013).

De otra parte, al observar las investigaciones que se han centrado en analizar los factores de éxito empresarial, se encuentra que la diferencia entre las empresas que generan valor a la economía y las que no, está relacionada en la forma como aprovechan las oportunidades del mercado para expandirse, e incrementar el nivel de utilidad marginal que alcanzan en un determinado periodo de observación (Kalleberg & Leicht, 1991; Santos-Requejo & González-Benito, 2000). Finalmente, estudios como el elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina en 2013 se enfocan en diferenciar la empresarialidad de acuerdo al potencial de crecimiento económico y productivo que las firmas pueden lograr a través del tiempo, factor que depende de las causas y el origen en la creación empresarial, el talento gerencial del emprendedor y el incremento en sus niveles de productividad a lo largo del tiempo (Brassiolo & Arreaza, 2013).

Los estudios sobre los factores asociados a la empresarialidad con potencial de crecimiento se pueden dividir entre aquellos que provienen de las características propias del empresario o emprendedor y aquellos factores externos a él. Varios estudios profundizan en las competencias, conocimientos, cualidades y motivaciones que llevaron a los emprendedores a crear su empresa y cómo la gestionan para que sobreviva en el mercado con el objetivo de ser exitosa (Kantis et al., 2002b; Dubini, 1989; Van Gelderen & Jansen, 2006). En el presente caso, se profundiza en los factores externos al individuo que según la teoría favorecen el crecimiento potencial, el dinamismo y éxito empresarial.

La antigüedad de la empresa, reflejo de su experiencia en el mercado, la hace flexible al contexto y cuenta con un historial que le puede favorecer para mantenerse en el mercado. Al respecto, Mengistae (2006) explica el crecimiento y supervivencia de las empresas a partir de la experiencia en negocios del emprendedor y el número de años de estudio, esta relación se puede extrapolar, al número de años en el mercado de la empresa. Por otro lado, varios autores asocian el concepto de éxito a una situación de temporalidad mucho más ligada a la supervivencia de las organizaciones (Bosma, Van Praag, Thurik & De Wit, 2004), orientación que está en línea con los modelos dinámicos de la organización industrial, donde se establece que las empresas jóvenes al obtener beneficios y utilidades deciden permanecer en el mercado, situación claramente contraria a la de aquellas empresas que al generar pérdidas terminan abandonando su actividad empresarial (Jovanovic, 1982; Harada, 2003).

Existen otras variables que intervienen en el potencial de crecimiento de una empresa aparte de la antigüedad. Por ejemplo, el financiamiento al inicio de la empresa puede definir la fuerza de su arranque y su posterior supervivencia. Al respecto, en el caso del Ecuador, Lasio, Arteaga & Caicedo (2005) encontraron que el 75% de los ecuatorianos invierten en los negocios de familiares, amigos o vecinos, es decir, se financian con recursos propios o de sus familiares y menos del 20% acudieron al sector financiero (Arteaga & Lasio, 2005; Cassar, 2006).

Otros estudios han encontrado que el tipo de financiamiento en etapas tempranas del proceso de creación de empresas puede llegar a condicionar la estabilidad y permanencia de estas en el mercado en el mediano plazo, existiendo un cierto nivel de asociación entre las empresas que reciben capital de riesgo por parte de inversionistas particulares, con su ritmo de crecimiento y consolidación en el mercado a largo plazo (Fracica, Vaca & Sepúlveda, 2011; Echecopar, Angelelli, Galleguillos & Schorr, 2006). Ello indica que las empresas que cuentan con los recursos suficientes para financiar su fase inicial podrían tener mayor probabilidad de sobrevivir al "valle de la muerte" frente aquellas que carecen de un financiamiento para apalancar su primera etapa de vida. Considerando que frecuentemente se encuentra en Latinoamérica un bajo porcentaje de empresas que se consideran dinámicas (Autio, 2007), se evidencia la importancia del financiamiento inicial y sostenible.

Por otro lado, Kelley, Bosma & Amorós (2011) realizan un análisis interesante sobre el desarrollo y éxito de las empresas con relación al contexto económico en el que se desenvuelven y el sector económico en el que se gestan. Se encuentra que diferentes tipos de empresas difieren entre países con diferentes niveles de desarrollo y define a las economías impulsadas por los factores frente a economías impulsadas por la eficiencia1. En esta línea Mengistae (2006) también afirma que el crecimiento y supervivencia de las empresas está influenciado por el sector en el que opera el negocio.

Otra variable importante según los estudios analizados es la utilización de redes empresariales. Hansen (1995) encontró que los fundadores con amplias redes sociales y profesionales tenían acceso potencial a conocimiento o información, capital y clientes. Por su parte, Kantis, Angelelli & Moori (2004) concluyeron que las redes juegan un papel distintivo en el caso de los emprendedores de empresas dinámicas, para acceder a recursos no monetarios como información, tecnología, materia prima o instalaciones, entre otros. Tornikoski & Newbert (2007) en su modelo conceptual con nueve dimensiones también dan importancia al networking dado que el emprendedor al establecer contactos sociales externos puede acceder a los recursos que estos poseen.

3. Metodología y datos

3.1 El censo empresarial de la Universidad EAN de Colombia

La Universidad EAN de Colombia es una institución educativa que desde 1967 transversaliza el tema de emprendimiento en su currícula. En este sentido, la universidad cuenta con un alto porcentaje de estudiantes que tienen empresa o desean crearla. Según el último sondeo de percepción que realizó el Centro Nacional de Consultoría de Colombia (CNC) en el 2013, el 35% de los egresados y el 15% de los estudiantes afirmaron tener empresa. Teniendo en cuenta dicha característica, se observó la oportunidad de realizar un censo empresarial intramuros constituyéndose en un caso de estudio en el ámbito del emprendimiento universitario.

El censo fue desarrollado en tres fases. En la fase pre-operativa se indagó en la temática sobre censos empresariales, las metodologías, sobre los instrumentos de captación y se llevó a cabo la planificación del trabajo de campo, así como el diseño y capacitación sobre el instrumento de recolección a los empadronadores. Posteriormente la fase dos, implicó el desarrollo del trabajo de campo, el cual estuvo subdivido en dos etapas: la prueba piloto y la ejecución del censo in situ. Finalmente, la fase tres implicó la construcción de la base de datos censal, procesamiento de la información, evaluación de la calidad del dato y análisis de los resultados.

El formulario censal cuenta con ocho secciones: datos de la empresa, nivel tecnológico, acceso al sistema financiero, nivel de formación de los recursos humanos, acceso a mercados, nivel de asociatividad (redes) e innovación empresarial. La primera sección sobre datos de la empresa tuvo el objetivo de crear un registro básico de las empresas de los estudiantes y las otras secciones para conocer si utilizan nuevas tecnológicas, si invierten en innovación, el tema de créditos, acceso al sistema financiero, exportación, si están afiliados a redes empresariales: sus ventajas o desventajas, todos temas importantes en el estudio de la empresarialidad (Parra & Argote, 2015).

3.2. Uso de un modelo logit2 para analizar la relación multivariada

Debido a las características de la fuente de información descrita anteriormente, y haciendo uso del potencial de la base de datos generada por el Censo Empresarial de la Universidad EAN, la investigación se centró en estudiar qué factores están asociados a la empresarialidad con potencial de crecimiento productivo, en lugar de utilizar la definición exacta de empresas dinámicas que requieren de un seguimiento en el tiempo. Este enfoque permite acercar y contrastar de forma más adecuada los estudios sobre empresarialidad realizados por otros autores como Kantis et al. (2002a, 2002b).

La muestra de empresas registradas en el Censo Empresarial de la Universidad EAN, permitió construir la variable dependiente "potencial" que discrimina entre aquellas empresas que tienen potencial de crecimiento de aquellas que no, considerando para su construcción las variables: total de ventas anuales y número de empleados. Al ser dicotómica la variable endógena dependiente, se trabajó bajo los supuestos del modelo logístico binomial para explicar la asociación entre las variables seleccionadas.

De otra parte, las variables independientes seleccionadas fueron: la antigüedad de la empresa, el sector económico al que pertenece la empresa, el tipo de financiamiento al momento de ser creada, y la pertenencia a algún tipo de red empresarial. La selección de las variables independientes se basó en los referentes teóricos descritos anteriormente y que suelen asociarse con la presencia de empresas con potencial de crecimiento o consideradas como dinámicas (Brassiolo & Arreaza, 2013).

4. Resultados

A continuación se describen los resultados del censo empresarial con relación a las variables independientes del modelo explicativo de la empresarialidad con potencial de crecimiento; un análisis detallado del censo se encuentra en Parra & Argote (2015). Posteriormente, se analiza los resultados del modelo logit para el análisis multivariado (Kleinbaum, Kupper, Nizam & Rosenberg, 2013).

4.1. Las variables explicativas del potencial de crecimiento

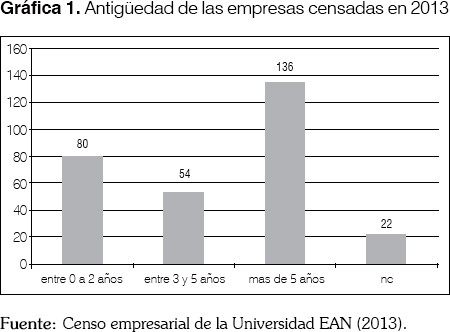

En el censo empresarial de la Universidad EAN 2013, 346 estudiantes afirmaron tener empresa o de propiedad de sus padres. De este número 292 empresas brindaron información completa, 54,5% de las cuales pertenecen a hombres y el 44,9% a mujeres. La mayor parte son estudiantes presenciales (92,8%) y solamente el 7,2% son egresados y se censaron de forma virtual. A su vez, se observa en la gráfica 1 que del total de empresas censadas, 46% (136) afirmaron tener más de 5 años de antigüedad.

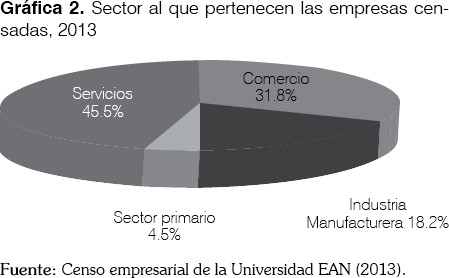

Los datos del censo empresarial permitieron identificar que las empresas censadas se desenvuelven en diferentes sectores. En la gráfica 2 se observa que El 45,5% pertenece al sector servicios, el 31,8% al sector comercio, el 18,2% a la Industria manufacturera o de transformación y solo el 4,5% al sector primario (extractivo o agropecuario).

Respecto a la actividad principal, en la gráfica 3 se observa que el 30,8% se dedican al comercio al por mayor y al por menor y servicios personales, el 17,5% a industrias manufactureras, alrededor del 10% a la construcción, y cerca del 5% a otras actividades como: hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; y servicios sociales y de salud, según la clasificación CIIU3vigente del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

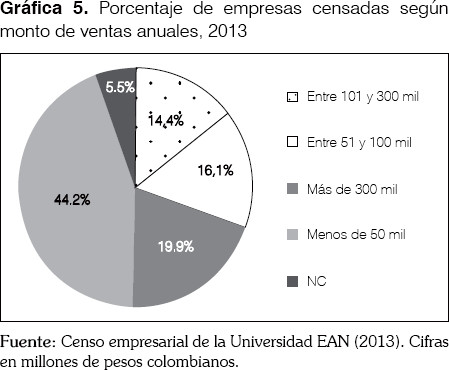

Según la gráfica 4 , la mayoría de las empresas censadas tienen menos de 10 empleados (74,3%). Un 19,2% entre 10 y 49 empleados, un 4,8% entre 50 y 199 empleados y solo el 1% de la muestra tiene más de 200 empleados. En la gráfica 5 se observa que según el monto total de ventas anuales, el 44,2% de las empresas perciben menos de 50 millones de pesos al año, el 16,1% entre 51 y 100 millones, el 14,4% entre 101 y 300 millones y el 20% más de 300 millones.

Atendiendo al número de empleados y el total de ventas anuales se puede decir, que aproximadamente el 74,3% son microempresas, el 19,2% pequeña empresa, el 4,8% mediana empresa y cerca al 1% gran empresa (según la clasificación de la ley 590 para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Colombia).

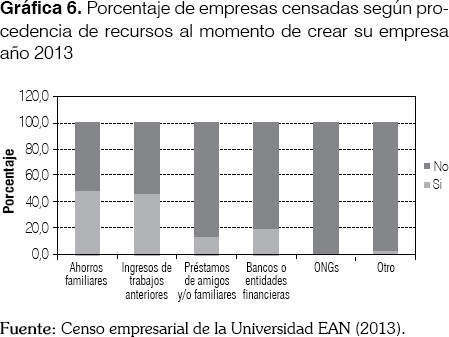

Respecto a la variable financiera, en la gráfica 6 se observa que cerca al 50% respondió que los recursos al momento de crear su empresa provenían de ahorros acumulados de la familia o de ingresos de trabajos anteriores (48,6% y 46,6% respectivamente). Solo el 13,4% indicó que provenían de préstamos de amigos o familiares y un 19,9% de bancos o entidades financieras.

El 83,2% de las empresas censadas contestaron que no están afiliadas a un gremio o colectivo empresarial y un 11,6% que sí, el resto no contestaron. Respecto a los beneficios con los que cuentan los que están afiliados, mencionan en orden de importancia: conexión con otro empresarios (6,5%), ruedas de negocios o capacitaciones (4,1%), reuniones anuales (3,4%), registro formal (2,7%) y cerca al 1% redes de exportación y financiamientos.

4.2 Resultados del análisis multivariado

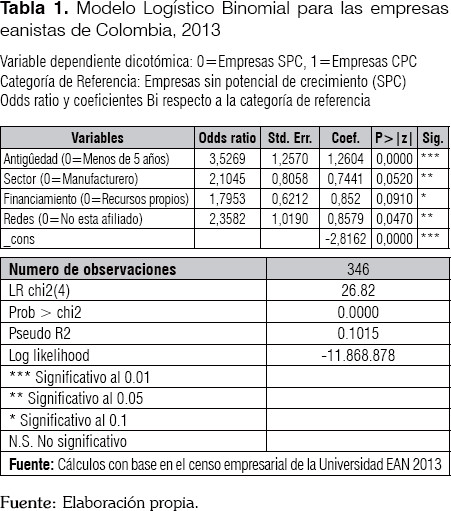

De acuerdo con los datos del análisis descriptivo de las empresas censadas en el censo empresarial de la Universidad EAN, se procedió a elaborar el modelo logístico binomial, el cual busco indagar sobre los factores asociados a la presencia de empresas con potencial de crecimiento productivo. En la tabla 1 se observa que las variables independientes: antigüedad de la empresa, sector económico en el que se ubica la empresa, tipo de financiamiento al iniciar la actividad empresarial, y la pertenencia a redes empresariales resultaron significativas respecto de su asociación con la variable dependiente. Es decir, que todas aportaron significativamente a la explicación de la empresarialidad con potencial de crecimiento productivo para el caso específico de las empresas registradas en el Censo Empresarial de la Universidad EAN en 2013.

Los coeficientes del modelo de regresión logística transformados en odds ratio reflejan que todas las variables independientes seleccionadas aumentan el chance de ser empresa con potencial de crecimiento productivo con respecto a la categoría de referencia. Es decir, el hecho que una empresa censada tenga entre 5 y más años de antigüedad tiene 3,5 veces más chance de considerarse empresa con potencial de crecimiento productivo con respecto a tener una antigüedad menor de 5 años. En el marco teórico se menciona la importancia del tiempo de sobrevivencia en el mercado como indicador del potencial que tiene la empresa para crecer. Asimismo, dentro los estudios sociodemográficos las variables demográficas como la edad, en este caso la edad de la empresa, se constituyen en determinantes próximos que explican y absorben buena parte de los efectos de otras variables no demográficas (Bongaarts, 1990; Goldstein, 1993; Belsley, 1991).

En ese orden de impacto, el sector en el que se ubica la empresa (manufacturera y no manufacturera) y el hecho de pertenecer a alguna red también afecta el potencial de crecimiento de las empresas. Las empresas censadas que se desenvuelven en el sector manufacturero (industria y transformación) tienen dos veces más chance de clasificarse como empresas con potencial de crecimiento productivo que las que están ubicadas en el sector no manufacturero (servicios, comercio y agropecuario). Igual es la ventaja de las empresas que están afiliadas a alguna red respecto a las que no (2,3 veces más que la categoría de referencia).

El tema financiero es determinante en las empresas para su arranque y sobrevivencia en el mercado. Para el caso de las empresas censadas es claro que si bien muchas empresas solicitan créditos, un bajo porcentaje de ellas acceden realmente a los créditos para financiar su empresa, este es un indicador de la problemática a la que se enfrentan las empresas. En el modelo, las empresas que acceden a recursos de terceros como bancos y entidades financieras tienen 1,7 veces más chance de ser empresas con potencial de crecimiento productivo que aquellas que disponen solo de recursos propios.

5. Discusión de resultados

En el presente artículo se evidencio, para el caso de las empresas censadas en la Universidad EAN en 2013, que las variables independientes: antigüedad de la empresa, sector de ubicación en el mercado, el acceso a financiamiento en etapas tempranas de la creación empresarial, y la afiliación a redes empresariales, son factores que incrementan significativamente la probabilidad que una empresa manifieste potencial de crecimiento productivo. Ello se encuentra acorde con las investigaciones que se han realizado a nivel global y en otros países sobre el tema de empresarialidad dinámica en general y universitaria en particular (Kantis et. al. 2004; Camacho, 2007; Galloway & Brown, 2002), y da lineamientos acerca de los aspectos en los que se debería prestar principal atención al momento de diseñar políticas o programas públicos orientados al fortalecimiento de empresas con potencial de crecimiento productivo (Fischer & Reuber, 2003).

De otro lado, se observó que aproximadamente 17% de las empresas censadas se clasificaron como empresas con potencial de crecimiento productivo, partiendo de las variables del total de ventas anuales y número de empleados. Ello indica que gran parte de las empresas censadas no manifestaron dicha condición, pese a pertenecer a una muestra de individuos con un nivel de escolarización superior al promedio de la población colombiana.

Sin duda falta mucho por hacer para lograr que más empresas transiten de ser empresas de base tradicional a empresas con potencial de crecimiento productivo que le aporten dinamismo a la economía. Inclusive, al observar un caso como el de la Universidad EAN, en el que el tema de la formación de competencias en emprendimiento y empresarialidad es de principal importancia en su enfoque pedagógico, se observa que existen otras variables que favorecen el trance hacia empresas con potencial de crecimiento productivo, las cuales escapan del ámbito universitario y el nivel de escolaridad del empresario. Sin duda el trabajo Universidad - Empresa - Estado resulta decisivo para la futura agenda en política pública sobre la temática, y podría contribuir a que a futuro se genere un mayor número de empresas con potencial de crecimiento productivo, que apunten más a la calidad que a la cantidad.NOTAS

1 El GEM clasifica los países de acuerdo a su nivel de desarrollo productivo en tres categorías: Economías impulsadas por los factores las cuales cuentan con los requerimiento básicos a nivel institucional y de infraestructura para generar nuevos emprendimientos, Economías impulsadas por la eficiencia cuyo nivel de maduración institucional ha permitido el uso eficiente de recursos como el mercado laboral, la educación superior y un mercado financiero sofisticado para generar nuevos emprendimientos, y economías impulsadas por la innovación cuyo nivel de desarrollo económico les ha permitido generar todo un ecosistema institucional y de transferencia del conocimiento propicio para generar nuevos emprendimientos. (Kelley et al., 2011, p. 4). Volver

2 En el apéndice estadístico se explica la definición del modelo logit, así como las pruebas de consistencia estadística llevadas a cabo. Volver

3 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1 Adaptada para Colombia 2012. Volver

6. Referencias

1. Arteaga, E. & Lasio, V. (2005). Impacto del curso de espíritu empresarial y desarrollo de nuevos negocios en los graduados de programas de MBA. Serie Documentos de Trabajo Entrepreneurship, 7. [ Links ]

2. Autio, E. (2007). Global entrepreneurship monitor: 2007 global report on high-growth entrepreneurship. Babson College. [ Links ]

3. Belsley, D. A. (1991). Conditioning diagnostics: Collinearity and weak data in regression. Encyclopedia of Statistical Sciences, 1991. [ Links ]

4. Berdugo, E., Matiz, F. & Crissien, J. (2006): Formación de empresarios, emprendimiento y creación de empresas. Universidad EAN: Bogotá, Colombia. [ Links ]

5. Bosma, N., Van Praag, M., Thurik, R. & De Wit, G. (2004). The value of human and social capital investments for the business performance of startups. En: Small Business Economics, 23(3), 227-236. [ Links ]

6. Bongaarts, J. (1990). The measurement of wanted fertility. En: Population and Development Review, 16(3), 487-506. [ Links ]

7. Brassiolo, P. & Arreaza, A. (2013). "¿Quiénes son los emprendedores en América Latina?". En Reporte de Economía y Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Emprendimientos en América Latina, desde la subsistencia hacia la transformación productiva, Bogotá-Colombia, junio 2013. [ Links ]

8. Camacho, D. Y. (2007). Hacia un modelo de emprendimiento universitario. Apuntes del CENES. I Semestre de 2007. Universidad Politécnica de Tunja (UPTC). Tunja. [ Links ]

9. Cassar, G. (2006). Entrepreneur opportunity costs and intended venture growth. En: Journal of Business Venturing, 21, 610-632. [ Links ]

10. Colombo, M. G. & Delmastro, M. (2002). The determinants of organizational change and structural inertia: technological and organizational factors. En: Journal of Economics & Management Strategy, 11(4), 595-635. [ Links ]

11. Cowling, M. & Taylor, M. (2001). Entrepreneurial Women and Men: Two different species? En: Small Business Economics, 6 (3), 167-175. [ Links ]

12. Dubini, P. (1989). The influence of motivations and environment on business start-ups: Some hints for public policies. En: Journal of Business Venturing, 4(1), 11-26. [ Links ]

13. Echecopar, G., Angelelli, P., Galleguillos, G. & Schorr, M. (2006). Capital semilla para el financiamiento de las nuevas empresas. Avances y lecciones aprendidas en América Latina. Washington DC. [ Links ]

14. Fischer, E. & Reuber, R. (2003). Support for rapid growth firms: A comparison of the views of founders, government policymakers, and private sector resource providers. En: Journal of Small Business Management, 41(4), 346-365. [ Links ]

15. Fracica, G., Vaca, P. & Sepúlveda, M. (2011). El empresario en el Start Up. Memorias XXI Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial. ISBN: 978-958-8357-45-4. Universidad de la Sabana. [ Links ]

16. Galloway, L. & Brown, W. (2002). Entrepreneurship education at university: a driver in the creation of high growth firms? En: Education+ Training, 44(8/9), 398-405. [ Links ]

17. Goldstein, R. (1993). Conditioning Diagnostics: Collinearity and Weak Data in Regression. En: Technometrics, 35(1), 85-86. [ Links ]

18. Hansen, E. L. (1995). Entrepreneurial networks and new organization growth. En: Entrepreneurship Theory and Practice, 19, 7-19. [ Links ]

19. Harada, N. (2003). Who succeeds as an entrepreneur? An analysis of the post-entry performance of new firms in Japan. En: Japan and the world economy, 15(2), 211-222. [ Links ]

20. Jovanovic, B. (1982). Selection and the Evolution of Industry. En: Econometrica: Journal of the Econometric Society, 649-670. [ Links ]

21. Kantis, H., Angelelli, P. & Moori, V. (2004). Desarrollo emprendedor: América Latina y la experiencia internacional. BID-FUNDES Internacional. [ Links ]

22. Kantis, H., Postigo, S., Federico, J. & Tamborini, F. (2002a). El surgimiento de emprendedores de base universitaria: ¿en qué se diferencian? Evidencias empíricas para el caso de Argentina. Presentado en: RENT XVI Conference, Barcelona, España. [ Links ]

23. Kantis, H., Ishida, M. & Komori, M. (2002b). Empresarialidad en economías emergentes: Creación y desarrollo de nuevas empresas en América Latina y el Este de Asia (No. 56558). Inter-American Development Bank, Washington. [ Links ]

24. Kalleberg, A. L., & Leicht, K. T. (1991). Gender and organizational performance: Determinants of small business survival and success. En: Academy of management journal, 34(1), 136-161. [ Links ]

25. Kleinbaum, D., Kupper, L., Nizam, A., & Rosenberg, E. (2013). Applied regression analysis and other multivariable methods. Cengage Learning. [ Links ]

26. Kelley, D., Bosma, N., & Amorós, J. E. (2011). Global Entrepreneurship Monitor 2010 Global Report. Wellesley Mass., Santiago Chile: Babson College & Universidad del Desarrollo http://www.gemconsortium.org/download.asp?fid=1093. [ Links ]

27. Lasio, V., Arteaga, M. E. & Caicedo, G. (2005). Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2008. Escuela Superior Politécnica del Litoral. [ Links ]

28. Liseras, N., de Rearte, G., María, A. & Graña, F. M. (2003). Factores asociados a la vocación emprendedora en alumnos universitarios. Universidad Nacional de Mar del Plata. Presentado en: VIII Reunión Anual Red Pymes Mercosur. Rosario, octubre de 2003. [ Links ]

29. Lohr, S. (1999). Sampling: Design and analysis. Brooks/Cole, Cengage Learning, Boston MA, USA. [ Links ]

30. Mengistae, T. (2006). Competition and entrepreneurs' human capital in small business, Longevity and growth. En: Journal of Development Studies. 42(5), 812-836. [ Links ]

31. OCDE (2001) Entrepreneurship, Growth and Policy. Paris: OCDE. [ Links ]

32. Parra, L. & Argote, M. (2013). "La gestión en el proceso de creación empresarial: el caso de IN3 de la Universidad EAN de Colombia" en Zarate, R, Matiz, F. Parra, L. Argote, M. Emprendimiento: diferentes aproximaciones. Cuaderno de investigación. Editorial Universidad EAN, 2013. [ Links ]

33. Parra, L. & Argote, M. (2015). Una mirada a las empresas de los estudiantes de la Universidad EAN de Colombia 2013. En: Estudios Gerenciales 31 (2015) 122-134. [ Links ]

34. Pazos R., D., Fernández, S., Otero González, L. & Rodríguez Sandiás, A. (2008). La creación de empresas en el ámbito universitario: una aplicación de la teoría de los recursos. En: Cuadernos de Gestión, 8(2), 11-28. [ Links ]

35. Pereira, F., Osorio, F., Medina, L., Vesga, R., Quiroga, R., Gomez, L., Restrepo, J., Varela, R. & Soler, J. (2012). Reporte GEM Colombia 2011 -2012. Cali: Ediciones Sello Javeriano. [ Links ]

36. Reynolds, P., Hay, M., Bygrave, W., Camp, S. & Autio, E. (2000). Global Entrepreneurship Monitor, Executive Report. Babson College/London Business School. [ Links ]

37. Santos-Requejo, L. & González-Benito, O. (2000). Economic success factors in Spanish small retail businesses. An analysis based on sector-relative definitions. En: Small Business Economics, 15(3), 209-222. [ Links ]

38. Sánchez, J.C., Lanero, A. & Yurrebaso, A. (2005). Variables determinantes de la intención emprendedora en el contexto universitario. En: Revista de Psicología Social Aplicada, 15(1). [ Links ]

39. Tornikoski, E. T. & Newbert, S. L. (2007). Exploring the determinants of organizational emergence: A legitimacy perspective. En: Journal of Business Venturing, 22(2), 311-335. [ Links ]

40. Van Gelderen, M., & Jansen, P. (2006). Autonomy as a start-up motive. En: Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(1), 23-32. [ Links ]

41. Varela, R. (2001). Innovación Empresarial. Bogotá D.C.: Pearson Educación de Colombia Ltda. [ Links ]