1. Introducción

La violencia sociopolítica es entendida como aquella acción racional y consciente de costo-beneficio la cual es generada por actores que persiguen fines políticos, con la intención de obtener poder a través de capital, tecnología, infraestructura e información en el ámbito de lo público. Las diferentes modalidades de esta violencia son: homicidios, masacres, reclutamientos forzados, desplazamientos, desapariciones, torturas y toma de rehenes (Cubides, 1998). En Colombia, el conflicto armado es una modalidad de este tipo de violencia política que puede ser calificada como histórica y estructural y que ha afectado significativamente a la población civil y específicamente la vida de los niños y niñas.

Bajo estos parámetros, el Comité Internacional de los Derechos de la niñez señala al conflicto armado como un factor determinante de violación a sus derechos. La infancia se sitúa en una condición de especial vulnerabilidad, dado que en contextos con presencia de grupos violentos y criminales, los expone a ser captados, utilizados, abusados y explotados por estos grupos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016, p. 36).

Entre 2010 al 2014 cerca de 2.182.707 dos millones de niñas y niños fueron registrados como víctimas de la violencia sociopolítica siguiendo distintos hechos victimizantes; “Ellas y ellos fueron afectados, entre otros, por: minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados; reclutamiento por parte de grupos armados ilegales; violencia, abuso y explotación sexual; desplazamiento interno y por la privación de la asistencia humanitaria” (UNICEF, 2014, p. 3).

La situación de vulneración se comienza a profundizar cuando ocurre en circunstancias de inseguridad provocadas por la incapacidad del Estado para garantizar la vida y la libertad de las personas en todo el territorio nacional, y particularmente, la incapacidad de garantizar los derechos a la protección y educación de la niñez. Lo cual corresponde a “graves infracciones al derecho internacional humanitario y las violaciones de derechos humanos” (Rojas, 2007, p. 27).

Si se observan los impactos causados por la violencia en la educación de la niñez, por ejemplo, en términos de escolarización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016), plantea que el 70% de niños y niñas que fueron desplazados a causa de la violencia ingresaron a la educación pública en las zonas de llegada. Aunque casi la tercera parte no retoma el sistema escolar, esto constituyó un avance en términos de cobertura educativa. Sin embargo, hay que subrayar que de este 70%, sólo 30 de cada cien niños, niñas y adolescentes que ingresan a la primaria, culminan el ciclo básico, cinco terminan el bachillerato y solo uno intenta llegar a la universidad.

Los impactos que ha dejado este flagelo de la violencia irradia a la infancia directa o indirectamente en todo el territorio nacional. Algunos niños y niñas lo experimentan directamente porque se ven en medio del fuego, les hacen coger las armas, observar al enemigo, recoger información y participar activamente; otros en cambio, son afectados indirectamente pues observan los medios de comunicación con noticias violentas y experimentan situaciones amenazantes como arrebatarles las figuras y lugares que les proveen afecto y seguridad (Bello-Albarracín y Ruiz-Ceballos, 2001).

Es por esta situación que viven los niños y niñas de Colombia y por la vulneración de derechos que han tenido a causa de la violencia, que la UNESCO (2007) ha venido planteando la importancia de prestar atención a la creación de propuestas desde diversos actores para dar garantías al bienestar y protección de la niñez en territorios de conflicto. Esto ha hecho eco con el discurso de derechos de los niños y niñas que se ha implementado en Colombia y que señala que la garantía de derechos de la infancia requiere entornos protectores y que dichos entornos no son solo institucionales.

En este orden de ideas, el interés central de este estudio es visibilizar la perspectiva de las mujeres líderes de comunidades locales afectadas por el conflicto armado, como es el caso del municipio de Yumbo, Colombia, territorio que ha sido azotado no solo por la violencia política sino también por la delincuencia común, la corrupción y el microtráfico. Las lideresas de Yumbo durante varios años han realizado procesos de autogestión comunitaria, la mayoría de ellos enfocados al bienestar de las niñas y niños. Las comunidades en general y las líderes en particular, tienen una lectura sobre el impacto de la violencia sociopolítica en la educación de la niñez y hacen propuestas que pueden ser de gran ayuda para contrarrestar la problemática.

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento se encuentra organizado en cinco secciones. En la primera, se hace una revisión sobre los estudios en relación con la educación y niñez víctima de la violencia sociopolítica. En la segunda, se hace una aproximación contextual sobre el Municipio de Yumbo. En el tercero, se presenta la metodología utilizada. En el cuarto se señalan los principales hallazgos encontrados y en el quinto las conclusiones a las que se llegaron.

2. Educación y niñez víctima de la violencia sociopolítica

Son pocos los estudios que se han hecho en relación con la educación y niñez víctima de la violencia sociopolítica. Así, al realizar el rastreo, a nivel internacional y nacional, se encontró que la UNESCO (2007) en su texto La educación víctima de la violencia armada, realizó un estudio en los países de Afganistán, Colombia, Iraq, Nepal, Tailandia, el territorio palestino y Zimbabwe, manifestando que en estos países:

Se ha producido un sensible aumento de las agresiones específicamente dirigidas contra el personal de los sistemas de educación, los alumnos y las instituciones educativas en toda una serie de países. Esto representa una agresión sumamente perjudicial para la prestación y disponibilidad de servicios de educación en los países más gravemente afectados. (p. 5)

En Latinoamérica como lo plantea Rodríguez-Cárdenas (2007) en su informe de trabajo de grado (para optar el título de Especialista en docencia) titulado El desplazamiento forzado: un reto para transformar la escuela de la Universidad Tecnológica de Pereira, se plantean experiencias que se han realizado desde la educación popular en países como Brasil, Perú y México,1 señalando como eje central la creación de propuestas,

cuyo fundamento es la educación popular a partir de las riquezas culturales, artísticas y humanas de las comunidades para construir tejidos sociales y generar nuevas alternativas de aprendizaje que apunten a la satisfacción de las necesidades de los niños, niñas y jóvenes (…) a través del uso de estrategias como la música, la narrativa, el trabajo en comunidad, la investigación, la danza, la lúdica entre otros. (p. 6)

Con la misma intencionalidad de creación de propuestas educativas, a nivel nacional Restrepo-Yusti (1999) desarrolló junto con el Ministerio de Educación Nacional una investigación que surge con el propósito de proporcionar alternativas de reflexión y de acción con las personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Este estudio se realizó para los maestros y maestras que trabajan con población escolar víctimas del desplazamiento forzado. La investigación incluye, a la vez, una propuesta de tipo pedagógico para las emergencias educativas en tiempos de guerra.

En cuanto al Valle del Cauca, se encuentran estudios que profundizan mayoritariamente en los procesos de adaptación de las víctimas a los entornos pedagógicos, este es el caso de Méndez y Vélez (2009) quienes en su trabajo de grado titulado Procesos de adaptación a la vida escolar con niños en situación de desplazamiento residentes en la comuna 6 platearon que “los niños en situación de desplazamiento encuentran en la escuela espacios propicios para la integración, la socialización en un ambiente afectivo favorable” (Méndez y Vélez, 2009, p. 30). Sin embargo, comprenden que el proceso de adaptación de los niños en situación de desplazamiento al nuevo entorno se torna difícil debido al contexto social que les es desconocido; para afrontar esta dificultad proponen que es necesario implementar currículos que contemplen las inteligencias múltiples2, donde se puedan explotar las habilidades particulares de esta población. Así, se vislumbra la pertinencia de una educación diferencial.

El lugar de la institución educativa en relación con el desplazamiento forzado se marca en la perspectiva de garantizar el derecho a la educación de la población víctima; así lo afirman Pinzón-Ramírez y Betancourt-Godoy (2006) en su artículo Temas y Tensiones de la Investigación en Educación y Desplazamiento Forzado, sin embargo, una de las tensionalidades identificadas en este aspecto es que las políticas públicas respecto al sistema escolar en Colombia, no están pensadas desde esta perspectiva de derecho, sino desde la expansión del servicio educativo y la competividad signada por el mercado.

Así mismo, Pulido-Rodríguez (2007) en su artículo “Atención educativa para población en situación de desplazamiento: un reto y una oportunidad” en la Revista Internacional Magisterio, plantea que es necesario que las instituciones asuman el reto de implementar propuestas flexibles para dar respuestas pertinentes, y afirma que las ofertas educativas deben “diseñarse desde una perspectiva de a) involucrar a todos los miembros de las familias, b) atender simultáneamente a grupos receptores y desplazados, c) ofrecer educación formal, no formal e informal” (Pulido-Rodríguez, 2007, p. 25).

Como se señaló arriba, son pocas las investigaciones sobre educación y niñez víctima de la violencia sociopolítica que se han realizado en Colombia. En un balance general de esta literatura, se evidencia que el estudio de esta problemática se ha centrado sobre todo en el análisis de propuestas educativas para la infancia y familias que hayan sido víctimas del desplazamiento forzado. Es poco notoria la reflexión sobre las estrategias educativas en relación con los menores que hayan experimentado otros hechos de violencia, amenazas, reclutamiento forzado, minas antipersonas, etc. Asimismo, se observa que mayoritariamente los mencionados estudios apuntan al análisis de las estrategias educativas para la infancia dentro del ámbito escolar y con la participación en su construcción de los docentes que hacen parte de las instituciones educativas, siendo poco visible la inclusión de otros actores/as como los liderazgos que se tejen al interior de las comunidades locales.

Es a partir de lo anterior y de la participación en uno de los proyectos de la Organización no gubernamental Visión Mundial Internacional, entre los años 2013 al 2015 con mujeres lideresas comunitarias en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, que surge el interés de indagar desde la “voz” de las lideresas, su percepción sobre las realidades educativas que experimentan los niños y las niñas en contextos donde se evidencia la violencia sociopolítica.

Las experiencias de los diferentes actores/as que hacen parte de la comunidad -en este caso el de las mujeres líderes comunitarias- cobran una relevancia trascendental, pues a partir de su implicación en el análisis de las problemáticas sociales que enfrentan las comunidades, se puede tener una perspectiva más amplia y profundizar en acciones conjuntas para el desarrollo comunitario. Éste se basa en la justicia social y los derechos humanos, a través de un,

proceso integrado y sostenible de cambio social protagonizado por la comunidad, organizada en un territorio bien definido, que participa activamente en el aprovechamiento de los recursos locales: humanos, materiales, naturales, financieros y sociales, para la mejora de sus condiciones de vida. (Orduna-Allegrini, 2000, p. 68)

Históricamente, las mujeres en los contextos de violencia, como lo plantea Segato (2014) han sido vistas no sólo como población víctima de los daños ocasionados, sino también como defensoras de los Derechos Humanos, que aportan significativamente al tejido comunitario. Así pues, al ver a las mujeres como sujetos políticos (Fernández-Matos y González-Martínez, 2019) y activas en la comunidad, es notorio que como género “han ganado el derecho a intervenir en el sentido del mundo y en la configuración democrática del orden social, [...] se convierten cada una y todas en sujetos históricos” (Lagarde, 1996, p. 5). Incluir a las mujeres en los procesos de desarrollo comunitario, desde lo local, contribuirá significativamente a cerrar las brechas de desigualdad de género y exclusión social en la toma de decisiones, propósito que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al promover la participación y liderazgo de las mujeres en la sociedad (ONU Mujeres, 2013).

3. El Municipio de Yumbo

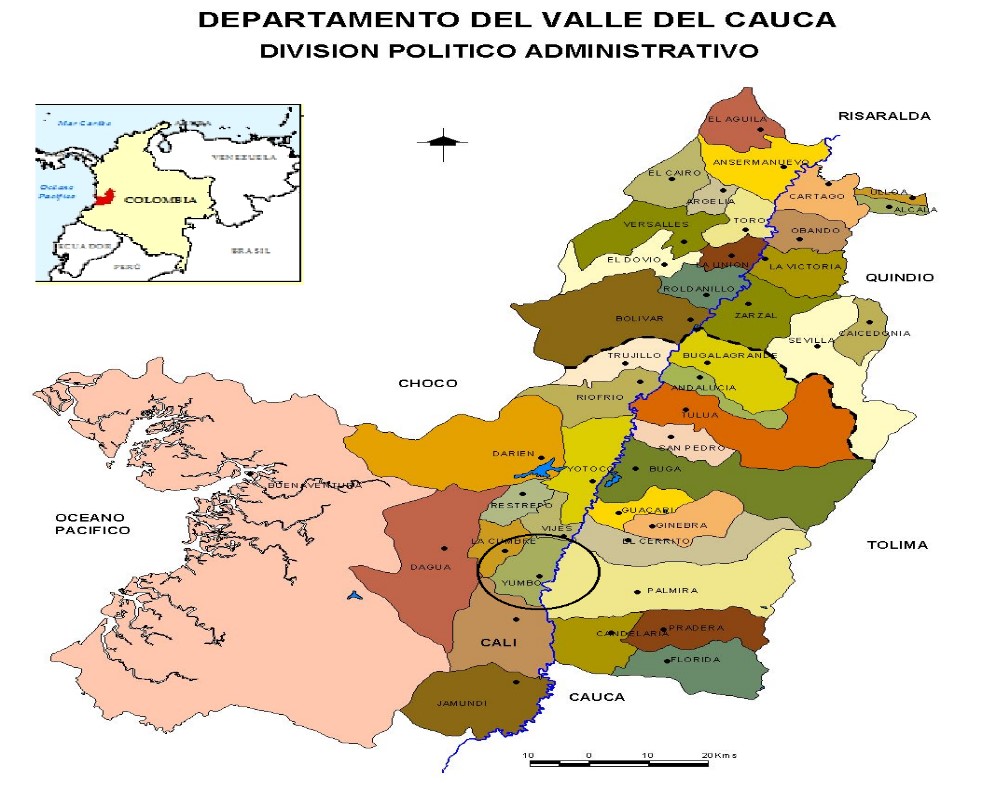

Yumbo hace parte de los 42 municipios que conforman el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentra al sur occidente del territorio colombiano. Es el Municipio más cercano a la capital del departamento, pues se encuentra a 12 kilómetros de distancia de la ciudad de Santiago de Cali (Figura 1). Está a 1.021metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 227,89 Km2. Es uno de los municipios industriales más importantes de Colombia por la permanencia de más de 2.000 fábricas en su territorio.

Fuente: readaptación de Anuario estadístico de Yumbo (2011).

Figura 1 Mapa del Departamento del Valle del Cauca.

Con la llegada del Ferrocarril del Pacifico en 1913 y con la entrada en funcionamiento de la primera planta de energía en 1936, se comienza a acelerar el desarrollo comercial y empresarial del municipio. En 1938 se comenzó a construir la empresa cementos de Valle S.A con participación de capitales nacionales y extranjeros, la cual dio paso a la configuración del asentamiento industrial en la Comuna Uno. Igualmente otras empresas como Cartón de Colombia (1944), Goodyear (1944), Eternit Pacifico (1945), Celanese Colombiana (1955) van constituyendo el territorio de Yumbo como escenario clave para la localización de industrias, con una fuerte inversión de capital extranjero (Anuario Estadístico de Yumbo, 2011).

Actualmente el Municipio de Yumbo cuenta con una Zona Urbana constituida por cuatro comunas y una Zona Rural de 10 corregimientos, la mayoría localizados en las estribaciones de la cordillera occidental. Cuenta con una población -entre indígena y afrodescendiente- de 111.753, de cuya totalidad el 49,5% son hombres y el 50,5% mujeres (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018). La población menor de 18 años es de 35.000 aproximadamente correspondiente a un 36% de la población general.

El crecimiento poblacional en el municipio se ha vinculado -sobre todo en la Comuna Uno- por un lado, a los flujos migratorios que desde los años cincuenta se han venido presentando a causa de la violencia sociopolítica del país. Y por el otro, a la diversidad de industrias establecidas en la zona que demandaba cada vez más mano de obra calificada que no se encontraba en el municipio, constituyéndose hasta la fecha la Ciudad de Cali -mayoritariamente- proveedora de obreros y profesionales para las empresas.

Dentro de las múltiples problemáticas en que se ven afectados los habitantes de la ciudad de Yumbo, se encuentra entonces la violencia social y política. Entre el 2010 al 2018 el Registro Único de Víctimas reportó 9.126 víctimas, relacionadas mayoritariamente con el desplazamiento forzado, homicidio, amenaza y desaparición forzada (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2018). La exclusión social, la explotación infantil, la contaminación ambiental a raíz de las industrias, los altos índices de madres cabeza de familia, los embarazos en la adolescencia y el fracaso escolar, son otras problemáticas que han conllevado a incrementar los índices de pobreza y desigualdad social en el municipio de Yumbo.

Sumado a lo anterior, la fuerte presencia de los grupos al margen de la ley, el expendio de drogas, la ineficiencia y corrupción de quienes han gobernado, imposibilita la garantía de los derechos de la población del municipio. Durante el periodo de gobierno 2008-2011 fueron destituidos tres alcaldes y antes de este período, las administraciones que estuvieron fueron cuestionadas por la Contraloría por manejo deficiente de los recursos.

4. Metodología

Esta investigación fue de tipo descriptivo-exploratoria, que hace parte de una mayor (Escobar-Arias, 2016), que se ha realizado en el municipio de Yumbo-Colombia. La investigación asumió un enfoque mixto basado en el diseño de un cuestionario con preguntas abiertas y dicotómicas y dos entrevistas semiestructuradas realizadas a 19 mujeres líderes comunitarias. Las participantes, voluntariamente desearon hacer parte de la investigación y firmaron el consentimiento informado para la divulgación de los resultados.

El tipo de muestreo fue estratégico pues, se contaba con avance en su identificación porque durante los años 2013 al 2015, como parte del personal colaborador de la organización Visión Mundial3, se logró identificar algunas de las mujeres reconocidas por su trayectoria como “líderes comunitarias” en el Municipio de Yumbo, específicamente en la Comuna Uno, porque si bien se tenía reconocido liderazgo en otras como la Comuna Tres, fue en la Comuna Uno donde hubo más permanencia en este periodo de tiempo. Durante este periodo no se logró conocer líderes comunitarios del género masculino, por lo cual se realizó con las mujeres líderes ya identificadas. Así las características de perfil de que se tuvieron en cuenta fueron:

Mujeres mayores de 18 años de la Comuna 1 de Yumbo que habitaran en los barrios: San Jorge, Panorama y Américas, que participan y lideran activamente programas para el bienestar de su comunidad.

Mujeres que fueron reconocidas en la comunidad como líder preocupada por el desarrollo de su barrio y mostraron su liderazgo en la comunidad, por ejemplo en: Instituciones Educativas, Juntas de Acción comunal, Iglesias, Actividades artísticas y deportivas en el barrio, Comedores comunitarios, Guarderías, Grupos de personas mayores, Voluntariado en ONG’s, etc.

La totalidad de mujeres líderes que se logró identificar teniendo en cuenta dichas características fue de 32; sin embargo, la muestra del estudio fue distinta debido a que, no se logró contactar algunas. Así la muestra total de las mujeres que participaron en este estudio se representa en la Tabla 1:

Tabla 1 Muestra representativa de Estudio.

| Edad | Menos de 30 años | Entre 31 y 40 años | Entre 41 y 50 años | Más de 51 años | Total |

|---|---|---|---|---|---|

| Mujeres que participaron | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta esto, los resultados que se presentarán a continuación serán referidos a la sección tres del cuestionario, donde se buscaba conocer las “acciones realizadas (por actores gubernamentales y no) y propuestas (desde ellas como líderes) para contribuir a la educación de la niñez en estos contextos”. Cabe señalar que el cuestionario se validó con tres Trabajadoras Sociales de Colombia (profesional de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, Profesional de desarrollo social de Visión Mundial y Gestora social de la Fundación Nacional Batuta) y una Educadora Social (Universidad Santiago de Compostela) que lograron, desde su experiencia, hacer aportes significativos para la construcción y resultado final de los instrumentos de investigación.

5. Hallazgos

Las mujeres líderes comunitarias que participaron en este estudio hacen parte de la Comuna Uno del municipio de Yumbo, especialmente de los barrios Panorama, San Jorge y las Américas. Estos barrios siguen siendo afectados por la violencia sociopolítica, sus habitantes conviven con la presencia de grupos al margen de la ley los cuales realizan actividades ilícitas, como el crimen organizado, el microtráfico y el control del territorio. En respuesta a esta situación, uno de los objetivos que contempla el plan actual territorial del Municipio de Yumbo es generar acciones desde los programas y planes de desarrollo locales para la inclusión en el post conflicto, la justicia de paz y la reconciliación en cada una de las zonas donde más se evidencia esta problemática (Alcaldía de Yumbo, 2016). Intención que se ajusta a los propósitos del proceso de paz que desde el 2016 están intentando llevar en el país.

En este contexto, las mujeres se caracterizan por llevar un liderazgo por más de 15 años, son mujeres de edad adulta, con permanencia, formación, participación y trayectoria que dinamizan procesos de cambio en sus comunidades, que a pesar de las problemáticas que afrontan sus barrios se reconocen a sí mismas como mujeres que pueden seguir aportando a la construcción del tejido social desde su experiencia (Escobar-Arias, 2019).

En relación con la violencia sociopolítica en el municipio de Yumbo, las mujeres líderes comunitarias señalaron que los hechos más y menos frecuentes que observan en su comunidad son (Ver Tabla 2):

Tabla 2 Hechos de violencia sociopolítica que las lideresas observan en su comunidad, en términos de frecuencia.

| Más frecuente | Poco frecuente | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Nº | % | Nº | % | ||

| 1.Enfrentamientos entre la policía y grupos al margen de la ley | 13 | 68,4 | 6 | 31,6 | |

| 2. Desplazamientos forzados de personas o familias porque su vida ha sido amenazada | 13 | 68,4 | 6 | 31,6 | |

| 3. Grupos al margen de la ley motivan e incorporan a personas para realizar actos criminales en la comunidad como ventas de drogas ilícitas, extorsión, amenazas, homicidios, etc. | 17 | 89,5 | 2 | 10,5 | |

| 4. Amenazas a personas o familias por grupos al margen de la ley | 15 | 78,9 | 4 | 21,1 | |

| 5. Asesinatos de personas por particulares o autores no identificados | 17 | 89,5 | 2 | 10,5 | |

| 6. Control del territorio por grupos al margen de la ley que impiden el libre desplazamiento en la comunidad | 17 | 89,5 | 2 | 10,5 | |

| 7. Secuestro de personas | 1 | 5,3 | 18 | 94,7 | |

| 8. Silenciamiento, hostigamiento y amenazas a personas (líderes comunitarios, profesores, personal de la alcaldía, de instituciones de protección, etc.) que defienden los Derechos Humanos en la comunidad | 8 | 42,1 | 11 | 57,9 | |

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los datos se puede inferir que los hechos más frecuentes tienen que ver con el ejercicio sistemático de control del territorio ejercido por los grupos al margen de la ley, que toma forma en amenazas, asesinatos y actividades ilícitas que se indican como los hechos que ocurren con más frecuencia, con una prevalencia del 89,5% (ítems 3, 5 y 6). Por su parte, los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley (ítem 1) y desplazamientos forzados (ítem 2) también ocurren frecuentemente, pero con un peso en ambos de 68, 4%. El secuestro y amenazas al personal que defienden los Derechos Humanos en la comunidad (ítem 7 y 8) ocurren, pero según las líderes indicaron que son muy pocos frecuentes en la comunidad.

Este panorama refleja que hay una fuerte presencia de los grupos al margen de la ley en esta comunidad realizando actividades delictivas y vulnerando los derechos fundamentales como la vida y el libre desarrollo integral de las personas que habitan en ella, especialmente en la educación de los niños y niñas. Al respecto, todas las líderes señalaron que estos hechos de violencia lo experimentan los niños y que afecta su proceso educativo dado que:

Los afecta en su desarrollo como niños pues con la violencia ellos comienzan a crecer con el temor de salir a la calle por causa de la violencia que hay. Los afecta en su estudio porque ellos van para el colegio y están con el miedo de que algo puede pasar, esto no le permite concentrarse bien en sus tareas porque ya se ha sembrado el miedo y algunos pierden la motivación de ir a la escuela y de continuar sus estudios (Entrevista Nº 1).

El contexto de inseguridad que se presenta en esta comunidad está vulnerando el derecho a la educación de los niños y niñas, impidiendo que estos puedan acceder libremente a los distintos escenarios en la comunidad. Las líderes señalaron que los lugares más inseguros para los niños y niñas son las calles (42,2%), seguido de las escuelas (39,5%) y los parques (18,3%). Afirman además que los niños y niñas tienen miedo y pierden el interés de ir a la escuela porque en medio de ellas se realizan inesperadamente enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. En consecuencia, debido al “riesgo que corren los menores los padres prefieren dejarlos encerrados, teniendo en cuenta que los padres se desplazan a su trabajo y no los mandan a la escuela haciendo que en muchos casos los niños deserten de ella” (Encuesta Nº13).

El contexto de violencia es una secuencia de degradación para la vida y el bienestar de los niños y niñas de esta comunidad pues han “caído” o se han visto “atrapados” como actores reproductores de violencia como lo expresa la líder con el siguiente caso:

Uno ve muchos casos donde los niños se ven afectados por esta violencia. En el momento he conocido un joven que ya no está estudiando, de pronto no fue tanto lo que le afectó de niño, sino en su adolescencia empezó a vivir porque comenzó a ver la violencia que hay en el barrio, y lo llevó a salirse de estudiar y a incorporarse a una pandilla, a presenciar la muerte de uno de sus amigos y la verdad este momento el joven ya no estudia y está es en la calle, entonces es una situación bastante triste porque son niños que uno los conoció desde muy pequeños y no se espera que todos caigan en eso (Entrevista Nº1).

La deserción escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se constituye a raíz de este contexto de violencia se hace evidente y conlleva consecuencias no solo en la vida de estos sino como lo plantea Mosquera (2006), también para la sociedad y el estado:

Para el desertor: analfabetismo funcional, pérdida de oportunidades en su vida social, en su desarrollo personal y familiar e imposibilidad para encontrar un empleo que le permita satisfacer sus necesidades básicas.

Para la sociedad: muchos fenómenos relacionados con la delincuencia juvenil, apatía frente a los grandes fenómenos políticos, culturales, científicos o tecnológicos; que vuelven a la sociedad una organización sin líderes y sin dolientes, el mercado laboral se llena de personas no calificadas, se reproduce el círculo de pobreza.

Para el Estado: la inversión que hace el Estado en la educación no tiene retorno, aumentan las cifras de desempleo, de desigualdad social y desmejora la calidad de vida de sus nacionales.

Teniendo en cuenta las situaciones de violencia que experimentan los niños y niñas en el Municipio de Yumbo, se recogerá la perspectiva de las mujeres líderes comunitarias de acciones u omisiones sobre la educación. Señalaremos primero sus apreciaciones sobre lo que hacen las familias, la escuela, el gobierno y otras organizaciones, actores claves del Municipio, para después mencionar las propuestas que ellas realizan para enfrentar esta problemática.

Desde las Familias

La familia se constituye como uno de los espacios importantes de educación para los niños y niñas, y por lo tanto es de vital importancia saber cómo en este contexto particular se está llevando a cabo el proceso educativo. Las líderes coinciden con este planteamiento y agregaron que las familias realizan acciones en pro del bienestar de sus hijos/as dependiendo de la familia de la que se está hablando. Sin embargo, señalan dos tendencias que se observan de lo que pueden hacer las familias, por un lado, las que se toman unas acciones y hacen algo y por el otro, las que no.

Dentro de las acciones que para las mujeres líderes, las familias hacen frente a las situaciones de violencia sociopolítica que experimentan sus hijos/as, mencionan aquellas que tienen que ver con medidas de protección para éstos en términos de seguridad, los cuales frente a las situaciones de violencia, como enfrentamientos entre bandas delincuenciales, fronteras invisibles, homicidios y amenazas en los barrios que habitan, hacen que las familias cambien de lugar de domicilio y, por ende, de colegios donde sus hijos/as se encuentran matriculados. Lo cual concuerda con lo que plantean los estudios de Arias, Arévalo y Ruiz (2001) y Mosquera (2006), que plantean que dentro de los impactos que genera la violencia sociopolítica en la infancia, es la imposibilidad que tienen en educarse en escuelas seguras, pues dicha violencia hace que se desplacen involuntariamente del lugar de residencia y la continuidad de los estudios y proceso de desarrollo se vean afectados.

Las familias cambian de residencia, según las líderes dependiendo si éstas han estado involucradas directamente con alguna situación de violencia o porque al observar las situaciones de violencia en la comunidad, deciden buscar lugares más seguros donde vivir. Sin embargo, las líderes señalan que esto último lo llegan a realizar aquellas familias que tienen “más recursos económicos” y pueden cambiar de colegio a sus hijos/as a centros educativos privados, “Los que tienen la oportunidad económica envían a sus niños a centros educativos privados y otras familias se van del sector para que los niños se puedan educar tranquilamente”. Lo que genera preocupación por aquellas familias que no realizan este tipo de acciones y que deben seguir “resistiendo” a las situaciones de violencia y los impactos que estas generan en sus hogares, especialmente con los menores de edad.

Las otras acciones que según las mujeres hacen las familias, tienen que ver con motivar el diálogo dentro de los hogares y con la inclusión de los niños y niñas a actividades a actividades artísticas y/o deportivas en el barrio, “Algunas familias los tienen en la casa o buscan ocuparlos en actividades culturales o deportivas. También se les habla mucho de lo que no deben hacer y lo que les hace daño a ellos a los demás” (Encuesta Nº 9). Estas acciones, según las líderes, quedan supeditadas a aquellas familias que, de acuerdo con lo que plantea Bello-Albarracín (2009), tienen la “capacidad de agencia”, con la intención de buscar estrategias para su bienestar.

Por otro lado, las lideresas también señalan que otras familias realizan acciones de prevención en sus hogares, relacionadas con la restricción de la salida a los niños y niñas a la calle, “las familias también optan por tener a sus niños encerrados para que no salga a vivir este tipo de violencia" (Encuesta Nº 2). Acciones que de igual manera dificultan el libre desarrollo de la personalidad de los menores, pues se ven limitados a salir y educarse en los diferentes espacios comunitarios.

Finalmente, las líderes plantean que dentro de las familias que no hacen ningún tipo de acción frente a las situaciones de violencia que experimentan sus hijos/as están aquellas que pertenecen o participan en las dinámicas del conflicto en la comunidad, es decir, aquellas cuyos miembros son parte de los grupos delincuenciales de los barrios o expenden drogas; bajo ese esquema no “hacen nada” porque en muchas ocasiones también incluyen a sus hijos/as en estas actividades. Aspecto preocupante porque como lo plantean Durán-Strauch y Valoyes-Bejarano (2010) las familias son una de las instituciones de la sociedad que debe garantizar los derechos de la infancia y por lo cual deberían ser epicentro del interés educativo de los adultos.

Teniendo en cuenta lo que plantean las líderes, se puede decir que es importante ratificar que el rol de la familia es clave para el proceso educativo de los niños y niñas en los contextos de violencia sociopolítica; sus acciones determinarán en gran medida cómo tanto ellos/as conviven en espacios seguros y puedan desarrollarse plenamente.

Desde la Escuela

En la Comuna Uno del Municipio de Yumbo hay cuatro instituciones educativas de carácter oficial, estas son: Manuel María Sánchez, Juan XXIII, La Estancia y Las Américas. Estas instituciones tienen diferentes sedes en cada uno de los barrios, son de carácter mixto y ofrecen servicios de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y bachillerato tanto en la jornada de la mañana como en la tarde. Todas ellas atienden aproximadamente, 6.700 estudiantes matriculados en sus diferentes modalidades y tienen un total de la plantilla docente alrededor de 170 y el personal administrativo y servicios generales suma 60 personas (Anuario Estadístico de Yumbo, 2011).

Los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) vigentes de las cuatro instituciones se encuentran regulados por la Ley General de Educación (1994) y el Decreto 1860/1994, que indican los principios rectores para garantizar el derecho a la educación. En estos documentos se hace una caracterización “sobre el entorno” y se referencian las situaciones de violencia de los barrios, pero no se profundiza sobre ello ni sobre acciones que están llevando a cabo en las comunidades.

Sin embargo, cabe señalar que, pese a que no se encuentra un registro sobre acciones intencionales en torno a la problemática de la educación de los niños y niñas con las situaciones de violencia sociopolítica en el PEI, no quiere decir que las instituciones no estén haciendo algo frente a ello.

En este orden de ideas, se presentará a continuación desde la perspectiva de las mujeres líderes que participaron en este estudio, su valoración sobre lo están haciendo o no las instituciones educativas frente a la problemática de violencia que se vive en los barrios.

Por un lado, las líderes afirman que las Instituciones Educativas realizan actividades dentro de la jornada escolar, como son las semanas culturales y deportivas, que contribuyen ellas a que los niños y niñas fortalezcan su crecimiento personal, motivándolos a participar en actividades lúdicas para su desarrollo. Contrario a esto, también las líderes indican que dentro de los centros educativos hay jóvenes que a solicitud de los grupos delincuenciales se encargan de promover en ellas las ventas y el consumo de sustancias psicoactivas, así como la incorporación de los jóvenes a estos grupos; señalan, además, que las escuelas por lo general no realizan ningún tipo de acción al respecto de esta situación porque algunos docentes han sido amenazados,

Las escuelas no hacen mucho porque hay profesores que intentan hacer algo frente a esto, pero son amenazados de muerte por estas mismas personas, entonces a ellos les da miedo, incluso hay profesores que han salido de acá de la escuela por amenazas. Las escuelas deben de informar ante el Bienestar Familiar sobre los niños que no están asistiendo regularmente a la escuela, pero los profesores por miedo no lo hacen porque acá hay gente muy agresiva y los amenazan. Las escuelas por el momento no están haciendo ninguna actividad para prevenir la violencia que afecta a la educación de los niños (Entrevista, Nº1).

Así, las instituciones educativas se vuelven un campo de batalla, “están lejos de ser espacios respetados o neutrales para los actores armados. Por el contrario, los espacios escolares han sido involucrados dentro de la lógica de guerra y esto se expresa en que algunas son ahora escenario directo de confrontación armada” (Arias, Arévalo y Ruiz, 2001, p. 182). De ahí entonces, la urgencia de que la escuela fortalezca el diálogo para la articulación de acciones con los distintos actores que hacen parte de ella como lo son la familia, las líderes comunitarias, la administración local, las organizaciones no gubernamentales, etc. Se hace necesario, de igual manera, contar con docentes comprometidos que no solo se centren en la formación académica del estudiantado sino también a la formación en el ser, pues como lo expresa una líder, “los docentes están centrados en una educación académica y han dejado a un lado los valores y la educación familiar, las escuelas deben trabajar de manera integral, familia-comunidad y academia- permitiendo el desarrollo integral del niño” (Encuesta, Nº19).

La violencia entonces es una problemática que afecta la labor de los docentes en términos del acompañamiento a sus alumnos/as. Sin embargo, es preciso indicar que pese a las dificultades que los docentes tienen bajo este contexto no puede la escuela tener un rol pasivo frente a las situaciones de vulneración que tienen los niños y niñas, sino que debe de promover la forma más pertinente y estratégica para que desde ella se contribuya a su bienestar, dado que como parte de una comunidad, ha de “convertirse en un elemento vertebrador en torno al cual se articulan y exteriorizan diferentes problemáticas y expectativas sociales, culturales y educativas, que amplían su rol institucional y sus potencialidades más allá de los espacios y tiempos lectivos” (Caballo-Villar y Gradaílle-Pernas, 2008, p. 47).

Este movimiento a la acción de la escuela, implica que los Proyectos Educativos Institucionales incorporen acciones intencionales con los estudiantes víctimas de la violencia sociopolítica; se vuelve una necesidad para los docentes trabajar con estos niños y niñas porque cada día el escenario educativo, además de ser receptor de población con afectaciones del conflicto armado, es atacado directamente por el mismo causando impactos a toda la comunidad educativa.

Las apreciaciones de las líderes coinciden con lo señalado por Freire (1985) de lo importante que es problematizar las prácticas educativas, desmantelar y ser críticos frente a la realidad social, ir en contra de la educación bancaria, pues lo importante es que las personas sean críticas y activas en los procesos de cambio en sus comunidades.

El Gobierno Local

El Municipio de Yumbo se reconoce como una de las ciudades del Departamento del Valle del Cauca que en los últimos años ha sido cuestionada por el inadecuado funcionamiento de la administración local, en cuanto a la promoción de programas y proyectos que contribuyan al desarrollo comunitario. La mayoría de los gobernantes están siendo investigados por temas relacionados con la corrupción y la relación con los grupos al margen de la ley.

Las líderes comunitarias, al preguntarles sobre las acciones que desde el gobierno local hacen para mejorar la educación de los niños y niñas de su comunidad, señalaron con un con 31,8% que sí han realizado acciones con la niñez para enfrentar esta problemática a través de la promoción de actividades artísticas y deportivas en la comunidad, como por ejemplo talleres de pintura y realización de murales. Mientras que la mayoría señala -con un 68,2%- que la presencia del gobierno es nula pues este no hace presencia en el barrio y esto lo explican a raíz del poco interés y ausencia de recursos materiales y humanos dentro de los barrios para destinar programas que ayuden a la educación de la niñez, pues la mayoría de estos los realizan en el centro de la ciudad a donde es muy difícil para las familias desplazarse por el pago de transporte. Esto lo manifiestan de la siguiente manera:

Ellos prácticamente no hacen nada frente a esto, fuera que hicieran escuelas para padres o talleres de ocupación de tiempo libre, pero por ejemplo la ocupación de tiempo libre la hacen sí, pero en el centro, llévelo a la Casa de la cultura o llévelo al Inderty, cuando los papitos no tienen plata para el transporte pues queda a veinte minutos por eso los papitos prefieren que ellos mantengan acá en la comunidad (Entrevista Nº2).

De acuerdo con ello, se intuye que las acciones que reconocen las líderes que vienen de parte de la administración local no han tenido gran impacto ni reconocimiento de la comunidad porque como lo han expresado no se hacen dentro de los barrios. Frente esto es indispensable entonces que se promuevan acciones con y desde la comunidad, para ello es necesario la creación de espacios y la disposición de personal y estrategias pedagógicas pertinentes dentro de los mismos barrios. Un recurso fundamental que debe tener en cuenta la administración es el empoderamiento que han tenido las mujeres en estos sectores y el interés y compromiso que tienen con el trabajo comunitario. Al mismo tiempo, las líderes y la comunidad en general, debe hacer seguimiento a sus gobernantes y demandar por los medios oportunos el cumplimiento de sus funciones en beneficio a la comunidad.

Otras Organizaciones

Se puede decir que la falta de gestión por parte de la administración local en la comuna uno del municipio de Yumbo, ha dado paso a la participación de otras organizaciones como: las fundaciones del sector empresarial (Argos, Goodyear y la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo -FEDY-) las iglesias y la ONG Visión Mundial. Las líderes mencionan que desde el sector empresarial han realizado capacitaciones de orientación técnica y laboral para los jóvenes y refuerzos escolares en el área de matemáticas y lectoescritura para los niños y niñas que han tenido bajo rendimiento académico; las iglesias, por su parte, predican su fé y promueven el fomento de los valores; y la organización Visión Mundial, por su parte, apoya con útiles escolares para los niños y niñas. Sin embargo, las mujeres entrevistadas reiteran que estas acciones no son suficientes porque se necesita que la comunidad se apropie de ellas y genere los cambios para su beneficio. En este sentido, el compromiso, la participación y el trabajo en red de los diferentes actores, organizaciones e instituciones en los procesos comunitarios como plantea Montero (2004) van a ser fundamentales para el desarrollo comunitario.

Propuestas desde la “voz” de las mujeres líderes comunitarias

En el siguiente apartado se abordarán las aportaciones y/o propuestas que las líderes sugieren para la educación de la infancia en contextos de violencia

La pregunta que se realizó a las líderes fue ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo para mejorar la educación de los niños y niñas en estos contextos de violencia sociopolítica? con el ánimo de conocer en este orden de la indagación no sólo lo que perciben de lo que hacen los demás o de lo que pueden llegar a hacer, sino de los aportes que ellas, teniendo en cuenta su trayectoria y empoderamiento en la comunidad, pueden llegar a proponer sobre esta problemática. De esta manera, las acciones que señalaron se puede decir que se recogen en el siguiente orden:

a. Trabajo con las familias : para las líderes es fundamental que las acciones se inicien en el hogar, puesto que afirman que “mientras el núcleo familiar de nuestros niños esté mal no podemos esperar que las condiciones de estos niños cambien" (Encuesta Nº19). Proponen realizar actividades con los adultos para fortalecer su compromiso con la educación de los niños y niñas, por ejemplo, a través de la creación de escuelas de padres. En sus palabras:

Mientras los padres no se den cuenta de cuán importante es que nuestros niños estudien y que tengan una buena educación, no va a pasar nada y no vamos a exigir, desde hace un mes por ejemplo los niños están en media jornada de clases porque los profesores están en paro por problemas con la alcaldía y los papitos no hacen nada al respecto por eso (Entrevista, Nº 2).

Teniendo en cuenta estas demandas, es pertinente reflexionar con la gente sobre las relaciones de poder arbitrarias que los rodean, en este caso pensar críticamente la realidad social con las personas, para desvelar lo que está oculto, lo que no es aparente, para que la gente tome conciencia sobre su contexto, asuma una posición y acciones en sus dinámicas cotidianas en pro de que puedan ser sujetos, mas no objetos de derechos. En palabras de Zemelman (2000) pasar de “sujetos mínimos” a “sujetos sociales y políticos” que toman decisiones, plantean mecanismos de exigibilidad y, en esa medida, generan acciones y construyen otras posibilidades diferentes de vivir y las familias puede ser una vía para lograrlo.

b. Programas en la comunidad para el bienestar de los niños y niñas: las líderes sugieren construir programas orientados hacia la promoción de actividades artísticas, deportivas y culturales dentro de la comunidad, pues las que se realizan se hacen en el centro de la ciudad y es difícil acceder a ellas. Dentro de estos programas las líderes resaltan que se debe:

Generar en los niños y niñas sentido de pertenencia por su sector, que no sientan vergüenza por pertenecer a la comunidad y construir con los niños los proyectos de vida lo cual sirva para proyectarlos hacia el futuro como personas de bien. (Encuesta, Nº8)

Ocupar a los jóvenes que están en las esquinas en proyectos productivos, deportivos y artísticos, para que vayan olvidándose del mal ocio y el vicio. Enseñarles otras maneras de usar su tiempo libre, estando más pendientes de nuestros niños y darles mucho amor para que ellos estén preparados para lo que se ve en las calles ofreciéndoles un camino diferente para que no vayan a caer en cosas malas, a través de la música y el deporte. (Encuesta, Nº 9)

Hacer talleres de sensibilización y superación personal a los jóvenes que están en este problema de violencia ya sea porque son víctimas o victimarios pues ellos son los que inducen a los niños a seguir sus pasos por el reclutamiento infantil para que hagan hechos delictivos como la distribución de droga y armas. (Encuesta, Nº13)

Realizar con los niños encuentros deportivos, culturales, cívicos y educativos para poder cultivar su inocencia motivándoles a continuar hacia un horizonte pleno para su vida futura con mucho amor. (Encuesta, Nº 14)

Los programas y proyectos para la infancia y adolescencia, según las mujeres líderes de esta comunidad deben incluir actividades que promuevan un buen uso del tiempo libre, que en concordancia con Ortega-Nuere y Bayón (2014); Uceda-Maza, Navarro-Pérez y Pérez-Cosín, (2014), los tiempos de ocio en la educación de la infancia son claves pues a través de éstos las niñas y niños obtienen no sólo beneficios emocionales, sino también cognitivos y sociales que ayudará a su desarrollo y construcción de identidad. En los contextos de violencia sociopolítica, por tanto, se debe dar viabilidad a acciones, programas o proyectos que estén encaminados a que niñas y niños gocen de todos sus derechos y crezcan en un ambiente que propicie su desarrollo.

c. Una comunidad más comprometida: las mujeres líderes, desde sus planteamientos, señalaron la urgencia en la toma de decisiones frente a las situaciones de vulneración de los derechos de la niñez a causa de las diversas situaciones de violencia sociopolítica en las que se ven involucrados. El derecho a la educación y el crecer en un ambiente que no cuenta con las condiciones propicias para ello, es un detonante que desencadena y perpetúa la exclusión y desigualdad social de estas comunidades. De esta manera, desde la voz de las mujeres líderes se hace un llamado para que, familias, escuelas, comunidad y demás organizaciones que actúen en el Municipio de Yumbo contribuyan a la realización de programas en beneficio a la educación de la niñez, pues “todos mediante la corresponsabilidad social, gobierno, educación, salud, bienestar social, ICBF, la iglesia, Policía, Fundaciones, ONG y comunidad pueden lograr un mejor futuro” (Encuesta Nº13).

De acuerdo con estas propuestas, las mujeres participantes en la investigación señalaron que desde el rol de lideresas comunitarias están dispuestas a dar su tiempo, conocimientos, motivación, interés, buena actitud, amor, experiencia, compromiso, gestión y acompañamiento a identidades que generen la acción, aportes de ideas que ayuden a disminuir el conflicto, hacer convenios con instituciones educativas y ONG y asistir a reuniones, eventos y demás programaciones que se realicen para el bien de los niños y niñas pues, como se ha expresado en esta investigación:

todos tenemos algo que aportar y una educación comprometida desde los diferentes actores, puede generar que los niños que inician sus estudios tengan otra forma de asumir sus vidas, desde los valores positivos, si no es así yo creo que estamos perdidos y el futuro de paz será incierto (Encuesta Nº13).

6. Conclusiones

Esta investigación logró identificar que la violencia sociopolítica en el Municipio de Yumbo afecta la educación de los niños y niñas en sus diversos escenarios de actuación (familia, escuela y comunidad), negando la posibilidad de que estos puedan logar sus proyectos de vida satisfactoriamente, pues para los grupos al margen de la ley los niños y niñas se han convertido, en un “objetivo clave” para perpetuar sus acciones delictivas en la comunidad.

Pese a esto se evidencia también que liderazgos femeninos en la Comuna uno del Municipio tiene una trayectoria de empoderamiento en sus territorios y no solo conocerlas realidades que está viviendo la infancia en términos educativos, sino que presentan alternativas que deben ser escuchadas en los programas o proyectos de desarrollo municipal.

Desde la perspectiva de las líderes, la infancia continúa siendo expuesta a situaciones de inseguridad, lo que vulnera el derecho a que puedan vivir en un ambiente sano con garantías para su desarrollo. El conflicto entre los distintos actores armados en el barrio ingresó a la escuela y a la familia y las convirtió en parte de su escenario. Los estudiantes hacen parte de las agrupaciones o tratan de evadir su participación, pero difícilmente se encuentran al margen de esta dinámica. La actuación de los docentes por su parte no solo está condicionada a la lectura que hagan sobre las responsabilidades de la escuela y la educación en contextos de conflicto, sino también a las amenazas provenientes de los actores armados. De otro lado, las familias hacen grandes esfuerzos para posicionarse frente a esta situación, pero muchas no logran tomar distancia y extienden entre los vínculos familiares los de los grupos, aunque no sin conflicto. Los esfuerzos de procurar protección a los menores de edad de las familias no siempre son efectivos pues no solamente dependen de su intención, sino de sus recursos económicos y del tejido social de apoyo.

En este contexto, las mujeres líderes participantes en la investigación plantean que se debe fortalecer la articulación y compromiso de los actores y/o instituciones que hacen parte del municipio, entre las cuales se encuentran las escuelas, el sector empresarial, las instituciones de protección como la policía, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Evalúan también que son pocas las acciones que el gobierno de Yumbo ha realizado frente a la problemática educativa que viven la infancia en los barrios, por lo tanto, hacen un llamado a que se den acciones más intencionadas para mejorar la situación. Las mujeres proponen que se activen programas y actividades artísticas, deportivas y culturales dentro de la comunidad que permitan a los jóvenes tomar distancia o ganar herramientas para comunicar las vivencias de su entorno.

La perspectiva de las lideresas transita de lo particular a lo general sobre la situación que viven los niños en sus entornos educativos a causa del conflicto; por ello, atendiendo a su llamado de generar articulación, se sugiere que las escuelas integren a las lideresas y tal vez a otros sectores de la comunidad a través de procesos de diseño, del análisis o saber cotidiano en el diseño de los Proyectos Educativos Institucionales. Las mujeres no solo pueden contribuir y hacer aportes significativos a la problemática analizada sino a otras que se presentan en términos educativos con la infancia.

Frente al rol que desempeñan las organizaciones del sector empresarial, iglesias y ONG’s, las mujeres líderes señalan que, si bien han contribuido en la formación técnica, a través de programas de refuerzo escolar y apoyo de materiales de estudio para la infancia, se requieren también procesos de empoderamiento y organización comunitaria, para que los habitantes sean quienes puedan retroalimentar las propuestas de las organizaciones y direccionarlas. Aunar acciones de compromiso y de apoyo entre la familia, escuela, las organizaciones que intervienen en este municipio, es una de las alternativas que presentan las mujeres líderes, pero también se considera de gran relevancia el incluirlas a ellas como protagonistas en la búsqueda de alternativas para el bienestar en el nivel comunitario.

En este sentido, de cara a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, es clave que los municipios promuevan acciones más intencionales para visibilizar y potenciar los procesos de empoderamiento que las mujeres promueven a nivel local en los territorios de violencia, pues no solo se ayudaría a crear estrategias para paliar las problemáticas vividas en sus territorios -como es el caso de la violencia- sino que también contribuiría a disminuir las brechas de desigualdad de género y motivar la participación política de las mujeres en la toma de decisiones.

Finalmente, cabe señalar que las mujeres líderes comunitarias son defensoras de los derechos humanos, y su legado y experiencia en la labor comunitaria como tal debe de ser valorada y protegida. El gobierno Colombiano, deberá garantizar la seguridad de las/os líderes sociales y comunitarios, dado que, para el año 2018, se registraron 110 asesinatos de defensores/as de los derechos humanos en Colombia (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2019). Situación que se ha presentado en el departamento del Valle del Cauca, y que, al no tomarse las medidas para su disminución, se considera que está generando miedo e incertidumbre en el rol de liderazgo que han venido ejerciendo las mujeres líderes comunitarias en el municipio de Yumbo.