1. Introducción

A lo largo del tiempo, el conocimiento de una sociedad ha sido plasmado, en cualquier soporte que pensemos, por aquellos que ejercieron el poder de la escritura o la iconografía, lo cual hizo prevalecer su visión del mundo y, por hechos de la humanidad, ha llegado hasta nuestro presente para ser estudiado.

En el caso general de los grupos originarios de América, ellos tenían sus propios soportes para dejar huella en la historia mediante pieles de animales, papel amate, piedra o incluso a través de la tradición oral. Aunque mucho de eso fue destruido por la conquista europea, el paso del tiempo o simplemente se desconoce por falta de estudios, lo cierto es que también lo que conocemos de los prehispánicos se lo debemos a los europeos, quienes, en busca de entenderlos y de dar a conocer sus acciones a la Corona, crearon su propio conocimiento del otro apoyándose en los conocimientos de los informantes1.

En el caso particular del México antiguo, los nahuas, como sociedad de tradición estatal2, perpetuaron su conocimiento en códices que usaron los europeos no solo para conocer la historia de los grupos del centro, sino además para caracterizar a los grupos septentrionales, a quienes en lengua mexica se les llamó chichimecatlalli expresión que, al castellanizarse se tradujo como chichimecas3. De hecho, fue desde la perspectiva de los nahuatlatos que se renombró a la mayoría de los grupos coexistentes con ellos. En cierto sentido, los españoles utilizaron la historia de los habitantes del altiplano central, como la única válida para conocer el mundo indígena, a manera de «historia oficial».4

Con la colonización, el mando de la palabra y la escritura pasó a los europeos y a uno que otro cacique nativo o mestizo5, quienes inmortalizaron varios acontecimientos del periodo novohispano bajo su visión del mundo en el idioma castellano o náhuatl. Sin olvidar que, mediante ese trabajo de conquista y colonización, hubo un intento de adoctrinamiento sociocultural con normas, categorías y clasificaciones impuestas, que muestra a las sociedades no estatales norteñas bajo la cosmovisión del otro, de grupos estatales ajenos a eso que describieron.6

En este trabajo, se utiliza el concepto de mito de alteridad7, para mostrar, mediante la crítica historiográfica, que el conocimiento sobre el septentrión se ha generado con base en una invención y un constructo. Para ello, se ha dividido el presente trabajo en dos apartados: primero, el estudio a la sociedad norteña histórica (chichimeca), como alteridad8 puesto que se formó con la visión nahua y a la postre, con la visión española, se transformó en un mito de alteridad en el que se enjuició y juzgó al chichimeca para justificar su dominio y conquista, así como enaltecer la visión europea y su idea de «civilización». En el segundo apartado se analiza el concepto de Mesoamérica como un mito de alteridad contemporáneo, que se enfrenta a la misma problemática que el quórum Chichimeca de los tiempos de la Colonia, cuyo objetivo, en ambos casos, fue enaltecer a un grupo en contraposición a otro.

2. Chichimeca como categoría sociopolítica

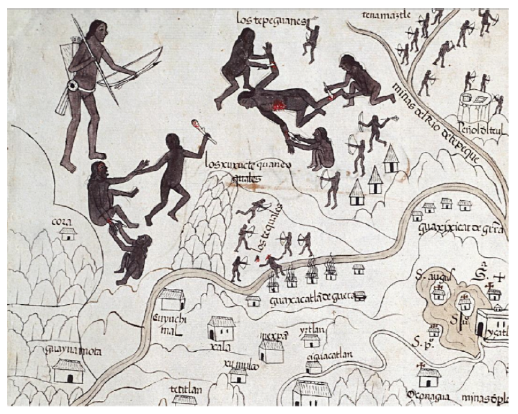

La primera información histórica de los indígenas del norte del actual México provino de la interpretación de fuentes de segunda mano, es decir, no del contacto directo con dichos grupos, sino de las ideas concebidas por las sociedades del centro, quienes fueron los que acuñaron el mote «chichimeca» a sus coterráneos septentrionales por su estilo de vida, su manera de habitar y desplazarse en el espacio geográfico. Por ello, antes de que los españoles tuvieran contacto con las tierras norteñas, ya existía un imaginario en torno a ellas. Por ejemplo, la Pintura del reino de la Nueva Galicia (véase Fig. 1), realizada en 1550 por Hernán Martínez de la Marcha, oidor alcalde mayor de la Audiencia de la Nueva Galicia en Compostela9, hace alusión a los indios del norte y a un canibalismo, como lo mencionan Álvarez y Güereca10. Incluso, en ese imaginario, se pensó que el norte guardaba «siete ciudades» construidas de oro y llegar a ellas era uno de los acicates en la avanzada de los europeos11.

Fuente: Güereca, «Caciques, «lenguas» y soldados fronterizos: actores indígenas en la conquista del Nayar (1721-1722)», 115

Figura 1 Detalle de la Pintura del Reino de la Nueva Galicia.

El norte de la Nueva España se comenzó a caracterizar tanto con la ayuda de las fuentes de tradición indígena como con las de tradición europea12. Las primeras informaban aspectos como el origen del cosmos y del género humano en su conjunto; así como las historias de sus migraciones, las cuales cobraron relevancia con el choque cultural acaecido desde 1521 porque era la forma en que los nahuas legaban su lugar de origen, al tiempo que legitimaban el territorio que habitaban, susceptible de ser conquistado desde la mirada de los españoles; además, creaban su propia identidad proveniente de un linaje dual: chichimeca - tolteca13.

Según las fuentes indígenas, no existieron habitantes en el altiplano central, sino hasta la llegada de las migraciones. Los lugares de origen que señalaron las fuentes son Amaqueme, Aztlán, Huei Tlalpan, Michoacán y Mixitl, estos en relación con grupos pequeños; mientras Chicomóztoc, Culhuacán y el Valle de México eran lugares de colectividades. Hoy en día no se sabe en dónde se ubicaba Aztlán, pero formó parte de un discurso en el que los mexicas encontraban su origen y filiación. Alvarado Tezozómoc lo señaló en Nuevo México; Durán en la Florida y Alva Ixtlixóchitl más allá de Jalisco, lo que apunta que su procedencia e identidad provienen del norte14.

En los anales de Cuautitlán, posiblemente, se encuentre uno de los mitos de fundación de los habitantes chichimecas, quienes, se cuenta, eran liderados por los mimixcoa y fueron devorados por la diosa Itzpapálotl. Ante esto, Iztacmixcoatl escapó y resucitó a sus compañeros para vengarse y matar a la diosa; acto seguido, se cubrieron el rostro con sus cenizas e iniciaron su migración. Así es como este episodio sirvió para establecer la identidad de los pueblos chichimecas de Cuautitlán como personas sacrificadoras y migrantes15 que, ante los ojos españoles, eran asesinos y salvajes por matar a un dios y colocarse sus cenizas sobre la piel.

Esos chichimecas ancestrales, antes de migrar, vivían asentados como agricultores que combinaban el cultivo no intensivo del maíz con la recolección y la caza en pequeña escala. Su patrón de asentamiento, las formas de construcción y la organización social los tenían relativamente poco estratificados. Las características del arco y la flecha, la cacería y la vestimenta con pieles, más que una realidad social, respondían a un estereotipo cultural,16 puesto que, si acaso tenían esos rasgos, también los tenían otros grupos prehispánicos. Fueron los españoles quienes realzaron esas descripciones para atribuírselas y reforzar la idea de «salvaje» y «bárbaro» que cargaban desde entonces con el bestiario europeo17.

El segundo grupo del que provenían los nahuas eran los toltecas; poseían una agricultura chinampera y tenían su propia escritura pictórica con la que aprendieron a registrar sus historias. Se dice que los toltecas transmitieron estos «bienes culturales» a los chichimecas en el posclásico tardío. Sin embargo, no se trataba de etapas de desarrollo que se sucedían unas a otras, los llamados chichimecas no siempre evolucionaron hasta convertirse en agricultores; era frecuente que pueblos con prácticas agrícolas decidieran vivir como cazadores-recolectores y alejarse de la vida sedentaria18.

El geógrafo Carl Sauer dice que las sociedades recolectoras y almacenadoras (nómadas) vivían de forma colindante con pueblos agrícolas sin aceptar la agricultura; y sostiene que, si pudiéramos hablar de una separación entre la vida agrícola y la no agrícola, sería ambigua porque los grupos se desplazaban a lugares apropiados para la cosecha, sin vivir en ese lugar; es decir, se adaptaban al espacio geográfico. Finalmente, Sauer dice que la agricultura involucra una reorientación de la cultura19; lo que significa que la forma de vivir, de apropiarse de un espacio y de interactuar con él van de la mano con los modos de producción.

Para los indios del valle de México, pertenecer al linaje chichimeca y tolteca era símbolo de poder. Este dualismo no se percibía por separado: se complementaba. Formaban una pareja inseparable, es decir, fueron conceptos contrarios asimétricos que no se definían semánticamente de manera independiente (su significado derivaba precisamente de su contraposición sin menospreciar al otro). Sin comprender este dualismo, el europeo lo interpretó como una versión de la contraposición bárbarocivilizado occidental, donde el primero era despectivo y el segundo laudatorio20. De tal manera que la perspectiva occidental sobre los chichimecas se creó como mito de alteridad bajo «categorías sociopolíticas genéricas»21, lo que asimiló al chichimeca con el bárbaro y al tolteca con el civilizado, división que nada tuvo que ver con la cosmovisión nahua. Otras expresiones que encontramos en las fuentes coloniales son bestiales, brutales, feroces, salvajinos, agrestes, silvestres, perros o aves de rapiña; todas utilizadas para denigrar lo ajeno a la propia cultura europea22.

En la segunda mitad del siglo XVI, el jesuita José de Acosta, al referirse a los chichimecas, utilizó la expresión de «totalmente bárbaros»23. Y es que Acosta hacía distinción entre tres categorías de indios: los de «alta cultura», los «sin cultura» y los que vivían como «bestias»24. A los mexicas e incas los encajonó en la segunda categoría, porque, aunque carecían de letras y estudios filosóficos, tenían magistrados y república, moradas y religión; en cambio, los chichimecas estaban en la tercera categoría por considerarlos salvajes, nómadas, apenas con sentido humano, carentes de ley, de rey y de régimen25. Desde entonces, a los indios del centro se les aceptó en calidad de hombres «de razón», en comparación con los del septentrión. Este entender, que fue reproducido por los franciscanos, tiene sus raíces en el debate que se hizo sobre la naturaleza de los indios a quienes veían como «siervos a natura», visión fundamentada en Aristóteles; sin embargo, el dominico Fray Bartolomé de las Casas ya había criticado esa representación por considerar al filósofo como «un pagano que ahora está en el infierno y cuyos principios solo deben aceptarse en cuanto se adapten a nuestra religión cristiana»26.

Los europeos decidieron concebir el lugar en el que actuaban, la ‘polis’, como una tierra de frontera porque percibían un espacio «interno» y otro ‘externo’. El primero suponía un control mediante leyes dentro de la sociedad colonial, delimitada con una línea divisora (imaginaria o física). El segundo estaba asociado a todo aquello afuera de la sociedad colonial, es decir, donde no había leyes cristianas. Sin embargo, estos se traslapaban, se superponían y estaban en contacto27. La sociedad expansionista no tenía control absoluto, incluso de aquello que consideraba espacio «interno». Y es desde el espacio interno que el europeo creó todas las categorías occidentalizantes con las que se estudian a los grupos nativos. Cabe señalar que los indígenas, al tener un proceso cognitivo diferente, poseían una visión distinta del espacio28, por lo que no concebían el termino de frontera29.El concepto de nación fue otra categoría que pretendía delimitar una serie de unidades sociales para controlarlas e integrarlas en el diagrama colonial mediante su localización y, con ello, asegurar una paz y el abastecimiento de la metrópoli30.

El historiador Salvador Álvarez muestra, por ejemplo, que los europeos clasificaron a dos grupos dentro de una misma «nación»: los tobosos (grupos que habitaron el desierto del Bolsón de Mapimí, en los actuales estados de Chihuahua y Coahuila). Las fuentes únicamente relataban acontecimientos cuando los indios estaban en guerra, pero no hacían informes cuando estaban de paz y es que, precisamente el objetivo era mostrar que los tobosos eran de carácter aguerrido por naturaleza. Sin embargo, apunta el autor, había otros grupos que eran considerados todavía más peligrosos, como los tepehuanes, xiximes, acaxees, y los «casi mesoamericanos» indios de Chiametla a los que el propio autor llama «civilizados» y sedentarios31. Aunque el estudio del caso toboso sirve para ejemplificar cómo se han construido las imágenes sobre lo chichimeca, el autor cae en el «mito de alteridad» que utilizaban los españoles, al usar el concepto de «civilizados», puesto que hace alusión a que los indios de su estudio se encontraban en un estado de involución. Al respecto, Juan Manuel Rivera, en su trabajo sobre los rarámuri en la Nueva Vizcaya, dice que las clasificaciones occidentales sobre los indios «desde las más bárbaras hasta las menos bárbaras [sólo respondían] en función de si tenían una integración pacífica o si la resistieron violentamente»; lo que nos muestra la historicidad de los grupos «como resultado de las negociaciones entre los pueblos indígenas y los agentes coloniales sobre la memoria de acciones pasadas de violencia contra estos últimos»32.

Al hacer analogía con el altiplano sur-andino, en la segunda mitad del siglo XVI, la visión toledana sobre los indios de la región de los Lipes es similar. Estos fueron divididos en dos «naciones»: los aymaras y los urus, que en realidad eran también unidades de clasificación colonial que aglomeraban a varios grupos, y que referían por igual a estereotipos civilizatorios y a categorías de tributarios. Los aymaras eran los «civilizados, ricos de agricultores-pastores-mineros»; en cambio, los urus eran los «bárbaros, esquivos, pobres cazadores-pescadores-recolectores», en un «territorio hostil habitados por indios hostiles», los veían como seres incomunicados, animales no domados, mentirosos y tramposos33. Los españoles solo podían ver el dúo laudatorio y vejatorio a partir de su bagaje cultural justo como fue aplicado en lo chichimeca-tolteca.

Ahora bien, es importante aclarar que los chichimecas ancestrales, los que migraron al altiplano central, no fueron diferentes de los indios que habitaban el septentrión a la llegada de los españoles, pues se tienen ejemplos de que convivieron agricultores con cazadores recolectores34. El hecho de que hubo grupos que eligieron migrar constantemente o aposentarse en una sola región para cultivar la tierra, no tuvo que ver con la evolución del pensamiento ni estados de progreso, sino más bien representa la forma de adaptarse a su medio ambiente y al ecosistema. Como se ha visto, tanto nómadas como sedentarios, convivieron en un mismo tiempo con características culturales diferenciadas35. Y, aunque con el paso del tiempo se entendió que no tenía que ver con la asociación bárbaro-civilizado, todavía a finales del siglo pasado, en 1999, López Austin y López Luján disociaron la cultura chichimeca y la tolteca, con el argumento de que la primera representaba una «cultura menos compleja y refinada», en contraposición con la tolteca, según ellos, herederos de la «alta y sofisticada cultura»36. Esto configuró un mito de alteridad contemporáneo (Mesoamérica), tan similar en la base al de la época novohispana porque se explicaba a un grupo en contraposición de otro.

3. Mesoamérica como categoría sociopolítica

De la misma forma en que los europeos denominaban a los indios con base en su «superioridad» y el dominio que pretendían tener en el campo territorial, así llegó la idea de Mesoamérica a la academia mexicana, con un engrandecimiento a un grupo de culturas prehispánicas mexicanas a costa de la discriminación de otros. Así entonces, el estudio de Mesoamérica tiene clasificaciones de zonas geográficas que están basadas en conceptos que fueron creados durante la conquista.

En 1943, se publicó el ensayo de Kirchhoff sobre Mesoamérica. Aunque el término fue acuñado por Wigberto Jiménez Moreno, Kirchhoff lo retomó para hacer un ensayo en el que pretendía «señalar lo que tenían en común los pueblos y las culturas de una determinada parte del Continente Americano, y lo que lo separaba de los demás». En ese sentido, planteó una demarcación de «superáreas culturales», en la que cercó al norte de México bajo los conceptos de «suroeste y sureste de Norteamérica» o la «Norteamérica Árida», e hizo uso de «cultivadores superiores» frente a «cultivadores inferiores» o «recolectores-cazadores». Sin embargo, Kirchhoff llegó a afirmar que podían existir dudas sobre lo incluido en las superáreas, más en ese momento no se atendió37.

La publicación de Kirchhoff tuvo dos versiones. En la primera se eliminó un párrafo con aclaraciones importantes: explica que se trataba de un resumen de los resultados preliminares de las investigaciones sobre Mesoamérica, iniciadas por el Comité Internacional para el Estudio de Distribuciones Culturales en América (trabajo grupal de la antropología estadounidense), y se informaba sobre el estado de estas investigaciones para plantear una discusión sobre el método seguido y los resultados que, hasta el momento, habían obtenido. En un primer momento, el ensayo no pudo ser aceptado debido a la carencia de bibliografía y de rigor académico; sin embargo, tiempo después, se aceptó a conveniencia de líderes políticos de la antropología mexicana (nacionalista) de aquel momento38.

Mesoamérica unificaba a culturas prehispánicas del territorio nacional y encajaba con el ansiado ideal de una sola nación; se constituyó así en un concepto comprometido con el poder estimulado mediante las autoridades arqueológicas. En ese sentido, se creó un «mito de alteridad» fundamentado en una ideología nacional. De esta manera, «el Estado se beneficiaba de los productos antropológicos basados en la nueva categoría y la academia se beneficiaba del apoyo económico y político para realizar sus investigaciones»; éstas tenían que ser mesoamericanistas o no contaban con presupuesto39.

Kirchhoff, en su artículo sobre «Los recolectores-cazadores del Norte de México», presentado en la Tercera Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología sobre «El Norte de México y el Sur de Estados Unidos», el mismo año de la publicación de su Mesoamérica en 1943; reconoció implícitamente lo infundado de sus planteamientos originales sobre la frontera noroccidental de la «cultura mesoamericana». Jáuregui dice que, en ese nuevo artículo, la frontera de Mesoamérica se recorría más al norte con respecto al mapa original, pero ya era demasiado tarde para intentar hacer las precisiones. En unos meses, la arqueología mexicana había convertido a «Mesoamérica» no solo en un concepto teórico, sino en una «proposición incorregible»40.

Así fue como desde entonces, con el afán de escribir historia nacional, se sacrificó «la diversidad para poner en relieve lo supuestamente unitario y homogéneo (centralismo historiográfico)». Este hecho trascendió la forma de hacer historia regional y puso como paradigma las regiones centrales de México; el historiador Ignacio del Río señaló que era «como si se dijera: lo importante pasó aquí, lo demás es marginal»41, en alusión a que el centro atrajo la mirada de los investigadores y dejó en segundo plano al norte prehispánico.

Kirchhoff describió que, a veces, dentro de la zona de los «cultivadores superiores», se encontraban los «cultivadores inferiores», y los «recolectorescazadores », dentro de la segunda zona. Por tanto, añadió que la segunda y la tercera eran de «nivel más bajo» y habían quedado «rezagadas» puesto que preservaban parte de la antigua cultura (la chichimeca ancestral)42. No fue sino hasta 1954 que el autor reflejó en un artículo que la superárea de Mesoamérica no se debía ver independiente, gracias a la interacción cultural entre nómadas y cultivadores, así que agregó un concepto más: Oasisamérica, área que pretendía comprender la relación entre Mesoamérica y Aridamérica como un sistema de transformación43. Seis años después, en 1960, Román Piña Chan ya criticaba el concepto de Mesoamérica porque, aunque funcionaba como un área integradora de sociedades que poseían patrones de similitud, dejaba de lado las particularidades sociales y culturales de las demás sociedades, tanto dentro como fuera44.

Casi medio siglo después de que salieron a la luz las publicaciones de Kirchhoff, la arqueóloga Beatriz Braniff reafirmó que era imposible conglomerar a los grupos dentro de Aridamérica y Oasisamérica como si fueran áreas determinantes, pues cazadores, recolectores y agricultores existieron indistintamente sin pervivir en una sola área45. Por lo tanto, resultaba inexacto asignar a pie juntillas una frontera al área de Mesoamérica porque no había línea que separara lo mesoamericano de lo no mesoamericano, lo agrícola-sedentario de lo puramente nómada46. Además, según la idea que tuvieron los españoles sobre el desierto, aplicado también por Kirchhoff en su categoría, lo habitado, de lo no habitado47. Y es que la definición de desierto fue una invención también necesaria de los españoles para legitimar el proceso de ocupación; por lo tanto, más que una definición geográfica, era una categoría política de acción48, tal como lo es Mesoamerica.

Sobre el desierto Sara Ortelli demostró que el Bolsón de Mapimí, a pesar de ser la región más árida, extendida sobre el sudeste del actual estado de Chihuahua, noreste de Durango y parte de Coahuila (lo que forma la zona biogeográfica del desierto chihuahuense, extendida entre el sur de Nuevo México y el norte de San Luis Potosí), no correspondía al concepto de desierto que en la época novohispana le habían atribuido los europeos, porque no era un terreno totalmente árido y estaba habitado por grupos cuya organización no correspondía al canon de «civilización»49.

A pesar de que los estudios arqueológicos de noroccidente presentan varias problemáticas, tales como la escasez de investigaciones, la arbitrariedad con la que se declaraban las dataciones, debido a los métodos antiguos con las que se hacían, y la falta de contexto arqueológico de los estudios existentes; aun así, los estudios pioneros sobre el noroccidente como los de Isabel Kelly y Charles Kelley, se mantienen como paradigmas en la investigación50.

Por ejemplo, el arqueólogo Charles Kelley propuso que, la cultura Chalchihuites, clasificada en dos ramas: la rama Súchil, ubicada en Zacatecas (del 200 d. C. al 1000 d. C.) y la rama Guadiana, situada en Durango, (del 500 d. C. al 1350 d. C.), fue el límite de la expansión de lo «mesoamericano» en el noroeste de México51. Esta reflexión hace que otros investigadores se refieran a la cultura chalchihuiteña como la «frontera septentrional de Mesoamérica»52, incluso ha trascendido a investigaciones históricas. Por ejemplo, Marie-Areti Hers refiere que, en Durango, hacia el 600 de nuestra era, comenzaron a habitar pueblos sedentarios gracias a que los habitantes chalchihuiteños fueron colonizados por culturas mesoamericanas y que el «florecimiento» de su modo de vida no se debió a una «evolución local» influenciada por la cultura del desierto, sino a la aportación de los grupos provenientes del sur53. Hay investigaciones que señalan la importancia de las migraciones y las relaciones culturales que la evidencia arqueológica deja ver54; sin embargo, ¿es evidente que la sedentarización de los grupos norteños obedece a la influencia de los sureños? ¿no se pude pensar que la sedentarización es propia, también, de los norteños?

Pese a lo anterior, estudios recientes han apuntado que las culturas Chalchihuites de Zacatecas y Durango son contemporáneas, por lo tanto, las dataciones fueron mal precisadas y, al menos en el caso de Zacatecas, «la avanzada mesoamericana» que propone Kelley, y que retoman otros, no es evidente; incluso se ha propuesto que los sitios son resultado de desarrollos locales55. Es decir, que no necesariamente estuvo influenciada por lo «mesoamericano» ni fue una expresión de ello.

En el sitio arqueológico llamado La Ferrería, en Durango, Charles Kelley y Howard Winter realizaron excavaciones entre 1952 y 1958. En ellas encontraron materiales procedentes de la costa, tales como cerámica decorada, conchas y objetos de cobre, por lo que se supuso por mucho tiempo que hubo un intercambio de bienes entre la cultura del horizonte Aztatlán (costa del Pacífico) y la cultura Chalchihuites (Valle de Durango). Asimismo, se pensó que, en el Cañón del Molino en Durango, lugar habitado desde el 950 de nuestra era, hubo la presencia de comerciantes provenientes de la costa occidental56. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los materiales encontrados fueron facturados dentro de cada sitio57, es decir, que las expresiones culturales de la costa y las del valle de Durango se desarrollaron culturalmente al mismo tiempo.

Charles Kelley argumentaba que los indios del norte de la Sierra Madre Occidental habían establecido una frontera estable con los indios ‘bárbaros’, guerreros chichimecas que los asolaban. Llamó mesoamericanos a los indios de la sierra y bárbaros a los que se encontraban más allá de la frontera58. En ese sentido, al hablar sobre el estudio de Leticia González Arratia59 acerca de la Comarca Lagunera, clasificada como «culturas cazadores-recolectores del desierto», territorio perteneciente a la parte suroeste de Coahuila y la parte noreste de Durango, se menciona que hay pruebas de que existió el uso del telar y mantos con dibujos tejidos, el uso y práctica de la agricultura, cerámicas, algodón, sandalias, redes y bultos funerarios, así como un relativo nomadismo. Por lo tanto, la región de La Laguna tuvo expresiones culturales que antes solo se le atribuían a los sedentarios. Desafortunadamente, para la autora esto significó que hubo influencia de la ‘alta cultura’ proveniente de los agricultores que estuvieron en los valles orientales de la Sierra Madre Occidental, es decir, que los de la sierra, los de tradición ‘mesoamericana’, influyeron a los grupos de su región de estudio, los de tradición cazadora-recolectora del desierto60. Esto muestra, una vez más, el papel pasivo con el que ven a los llamados grupos del desierto.

Así, tradicionalmente se ha separado a los indios de la Nueva Vizcaya central en dos grupos «distintos y bien diferenciados»: los de la Sierra Madre «considerados sedentarios y agricultores» y los habitantes de las llanuras áridas, clasificados como nómadas y cazadores recolectores61.

Con los ejemplos anteriores, se vislumbra que algunos académicos tienen preestablecidas las categorías de nómadas y sedentarios, y desde ahí se determina qué cultura se enmarca en tal o cual categoría. Es decir, a los primeros, en ocasiones, se les describe como «cultura menos compleja y refinada», ‘casi mesoamericana’ y a los segundos se les relaciona con la ‘alta cultura’ o ‘civilizados’, y quizás los académicos solo hacen referencia a las propias fuentes, pero muchas veces esto no se hace evidente en sus escritos. Lo que en ocasiones ha reflejado equivocadamente que las labores culturales no tienen relaciones de complementariedad, sino que existen por separado, como si las actividades de supervivencia fueran por fuerza inherentes a un solo grupo.

Pareciera que, desde la perspectiva de algunos historiadores y arqueólogos, lo «mesoamericano» queda por encima de las culturas norteñas, a la par que las somete y minimiza, «posicionándolos solamente como grupos pasivos ante la llegada de la civilización mesoamericana»62. No obstante, hubo intercambio e interacción entre las culturas del centro y las septentrionales, por lo que se considera que hay que rechazar las posiciones que suponen, tal vez de manera inconsciente o quizás con base en las fuentes novohispanas, a los pueblos norteños como pasivos en las relaciones que tuvieron con las culturas del altiplano central. O mejor aún, habría que estudiar a las culturas septentrionales prehispánicas y quitarles poder a las categorías de Chichimeca y Mesoamérica (porque pareciera que fuerza al investigador a someter a los grupos norteños). De esta manera, producir conocimiento sin poner como base que dichas categorías existen per se desde antes de las investigaciones, como pasa con el concepto de «Mesoamérica» que a veces se utiliza de forma anacrónica, al dar por hecho que ese constructo ya existía en la época prehispánica63.

Ahora bien, Punzo, a pesar de que en su trabajo opta por dejar de lado «el uso de categorías simplistas que sólo han logrado subsumir a todos los grupos de la Sierra bajo prejuicios de bajo desarrollo», utiliza la categoría sociopolítica de grupos de «tradición mesoamericana» para diferenciar a sus grupos de estudio con los que no son mesoamericanos, lo que en el fondo sigue por enaltecer un sistema divisorio. Empero, lo relevante es que crea dos conceptos nuevos: los protoxiximes y los protoacaxees que ayudan más para el entendimiento de los habitantes prehispánicos del norte, en particular, los que existieron antes del choque cultural64.

Así entonces, el uso de ciertas categorías empleadas en la definición de las regiones influye en demasía en la concepción de estas, «de tal forma que, si continuamos empleando el término chichimeca para referirnos a las culturas norteñas, seguiremos descalificando o idealizando a ese supuesto indio bárbaro»65. Lo mismo sucederá al emplear el concepto de Mesoamérica, el cual influye de forma negativa; tanto, que descalifica o minimiza al norte y posiciona como inferiores a los grupos de esa área, y si se insiste en su uso continuará la idealización de ese mito de alteridad denominado Mesoamérica. Tal como lo menciona el historiador Gilberto López, no se trata de investigar bajo los prejuicios tradicionales, sino encontrar las especificidades de los grupos norteños66.

Dicho lo anterior, de ninguna manera se quiere dar la impresión de tener la panacea, por el contrario, la idea es apuntar al resquicio de una solución ante el inconveniente que genera utilizar el término Mesoamérica para explicar el septentrión. Por tanto, se han comenzado a hacer investigaciones donde se explican a las regiones desde su interior, desde sus particularidades y no con base en términos ya establecidos67; sin embargo, el concepto de alteridad (Mesoamérica) continúa en uso.

4. Conclusiones

Con base en lo anterior, es posible afirmar que lo chichimeca es un ejemplo de alteridad. Esto, gracias a ser un constructo social generado a partir de dos percepciones culturales, la de «tradición nahua» y la de «tradición española». La primera concibió a los chichimecas como una cultura que formaba parte de su identidad y procedencia que, a su vez, se complementaba con la cultura tolteca. Para los nahuas, la forma de vivir de los chichimecas obedecía a necesidades específicas que tenían que ver con cuestiones sociales y geográficas, no se trataba de etapas evolutivas sino de adaptación y supervivencia.

La segunda visión fue la de «tradición española», generada sobre los indios norteños al momento del choque cultural entre dos continentes. De esta manera, creó un mito de alteridad porque se basaba en prejuicios que enaltecían la identidad española y con la cual obtuvieron el pretexto para justificar su presencia en tierras norteñas, gobernar, hacer la guerra, evangelizar, castigar y matar. Esta segunda visión fue retomada en la academia durante todo el siglo XX, pero su mayor esplendor se vio reflejado con la construcción de la superárea de Mesoamérica, por lo que se creó un mito de alteridad contemporáneo; puesto que con base en los prejuicios creados por los españoles, más las ideologías que imperaban en la academia mexicana sobre la creación de una identidad nacional, la superárea, como categoría sociopolítica; discriminó a los grupos que no se encontraron dentro de ella y, aunque con el paso del tiempo se ha debatido sobre el alcance y límites del área cultural68, el hecho es que llegó para posicionarse como superior a otras regiones culturales. Por eso es por lo que, hasta la fecha, cuando los académicos utilizan este constructo, se lee entre líneas la supremacía que posee entre ellos, lo cual deja a los grupos norteños definidos como inferiores, atrasados, pasivos, salvajes y bárbaros; conceptos que lo único que hacen es enaltecer una categoría sociopolítica que, en su momento, obedecía a la élite académica.

Asimismo, se ha visto que el imaginario construido sobre los chichimecas fue solo eso, un imaginario, porque la arqueología y la historia han demostrado que estos grupos decidieron no asentarse en un solo punto y utilizar el espacio geográfico a su conveniencia para la obtención de recursos naturales y asentamientos en lugares estratégicos. Por tanto, en función de su subsistencia. fue necesario moverse por temporadas para sembrar, recolectar, cazar y pescar. No se trató de una evolución de pensamiento, sino de una adaptación al espacio geográfico. Aun así, hace falta trabajo por realizar, no solo en el ámbito histórico, sino también arqueológico, para conocer mejor la diversidad de grupos septentrionales. No obstante, las categorías Chichimeca y Mesoamérica están superadas y no responden a las necesidades actuales de conocimiento sobre el septentrión prehispánico y novohispano, por lo que habría que empezar a utilizar otros términos que se adecúen mejor a esa realidad histórica y que sean generados desde su interior para ayudar a explicar sus particularidades. Solo de esta manera se podrán tomar en cuenta las relaciones que guardan con los componentes culturales de otros grupos.