Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Papel Politico

Print version ISSN 0122-4409

Pap.polit. vol.16 no.1 Bogotá Jan./June 2011

Las relaciones entre los actores del gobierno local en el marco de la gobernanza. Una mirada desde los concejales de Medellín*

The Relationship Between Local Government's Actors in the Governance Framework. A View from the Councilpersons in Medellín

María Fernanda Ramírez Brouchoud**

Juliana Tobares Quiroz***

*Artículo de reflexión, resultado de la investigación El Concejo de Medellín: una mirada desde la configuración de sus funciones, relaciones multinivel y dinámicas de gobernanza, desarrollada en la Universidad Eafit en el año 2010 por Santiago Leyva y María Fernanda Ramírez, con la asistencia de Juliana Tabares.

**Politóloga de la Universidad de Buenos Aires, Doctora en Teoría Política, Teoría Democrática y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de la Universidad EAFIT, Medellín. Correo electrónico: mframire@eafit.edu.co.

***Socióloga de la Universidad de Antioquia. Asistente de Investigación, Escuela de Humanidades, de la Universidad EAFIT Medellín. Correo electrónico: jtabare7@eafit.edu.co.

Recibido: 11/09/10, Aprobado evaluador interno: 30/10/10, Aprobado evaluador externo: 14/11/10.

Resumen

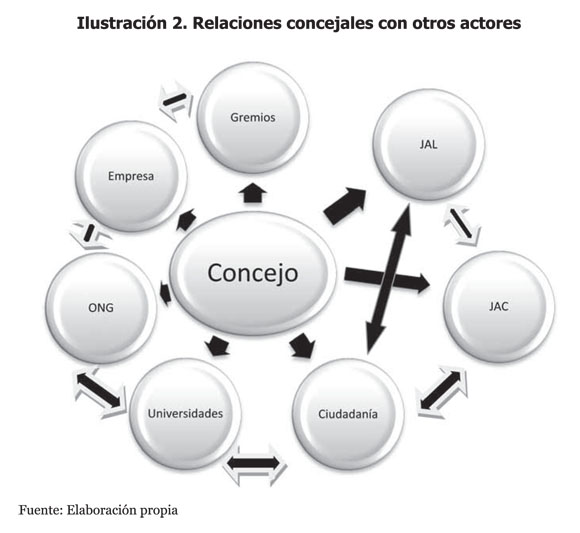

En los últimos años, se observan profundas transformaciones en las formas de gobernar en Colombia, propiciadas por diversos factores institucionales, entre los cuales se destacan los nuevos instrumentos de participación ciudadana, la descentralización y las reformas políticas de los partidos. Dichos factores llevan a la redefinición de las actividades y relaciones de los actores del gobierno local, entre ellos, los concejales. Este trabajo busca, desde una perspectiva de gobernanza, analizar la relación de los concejales de Medellín con otros actores de representación popular y organizaciones públicas y privadas, cuestión poco investigada en el país. Con un enfoque cualitativo, basado en las percepciones de los concejales de Medellín del periodo 2008-2011, se describen y analizan las interacciones de estos con actores tales como JAL, JAC, universidades, gremios, empresas, ONG y ciudadanía. A partir de las tendencias identificadas (cooperación, intermediación, competencia y ausencia de relación), se destaca el predominio de relaciones de cooperación y se concluye que los principios de la gobernanza "positiva" (pluralidad, interdependencia y cooperación en la gestión) se ven matizados por diversos factores, entre ellos, los cambios politicoinstitucionales y las características, motivaciones y estrategias de los actores involucrados.

Palabras clave autor: gobernanza, gobierno local, concejales, Colombia, Medellín.

Palabras clave descriptor: Ciencia política, doctrina política, administración pública, gobernabilidad, liderazgo político, participación social.

Abstract

In recent years, significant changes in the forms of Government have occurred in Colombia, as a consequence of many different institution-related factors, inter alia the availability of new tools for civil society's participation, decentralization and political parties' reform. These factors have redefined activities and relationships of local Government's actors, among themselves, the councilpersons. From the governance standpoint, this paper aims to lead to a better understanding of councilpersons and their relationships with other stakeholders that are also people's representatives: public and private organizations. Availability of empirical data on this subject is very limited in this country, and the city of Medellin is a case in point. Based on the identified trends (cooperation, mediation, competition and lack of relationship), the article highlights the prevalence of cooperative relations and concludes that the principles of "positive" governance (plurality, interdependence and cooperation in management), are tempered by several factors, including political and institutional changes and the characteristics, motivations and strategies of the actors involved.

Keywords author: Governance, Local Government, Councilpersons, Colombia, Medellín.

Keywords plus: Political science, Political doctrines, Public administration, Governance, Political leadership, Social participation.

SICI: 0122-4409(201106)16:K213:LREAGL>2.0.TX;2-#

Introducción

En los últimos años, se han observado profundas transformaciones en las formas de gobernar como respuesta a la complejidad de las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la incertidumbre, el dinamismo y la interdependencia. Los mecanismos de gobierno tradicionales, altamente estadocéntricos, basados en la jerarquía y la verticalidad, no resultan idóneos para enfrentar los problemas y retos actuales. De allí, la creciente importancia de la gobernanza, como un reflejo de los cambios en las relaciones entre el Estado y la sociedad, esto es, como una redefinición de las formas de gobernar. Esto supone la interacción de una pluralidad de actores, el privilegio de relaciones horizontales y la participación en el gobierno de la sociedad en general. En ese sentido, las intervenciones gubernamentales implican innovadoras formas de regulación, basadas en la negociación y la coordinación donde actores públicos y no públicos participan y cooperan en la toma de decisiones y en la definición y aplicación de las políticas.

Los cambios enunciados tienen repercusión en el gobierno local, con una multiplicación y reestructuración de las instituciones en los procesos decisorios, con las nuevas prácticas de coordinación de actividades y la conformación de redes, como expresión de la necesidad de articular los intereses colectivos a través de la interacción entre la administración y la sociedad. Mientras los Estados nacionales pierden centralidad y su esquema decisorio tradicional y jerárquico es cuestionado, el gobierno local se ve fortalecido, en el marco del llamado "nuevo localismo" (Bruguè y Gomà, 1998), el cual llevaría a la redefinición del papel de los actores en el sistema político. En ese escenario, los dirigentes locales se convierten en agentes claves para dinamizar recursos, estimular la participación de la ciudadanía y llevar a cabo políticas que favorezcan su municipio en un entorno cada vez más global (Navarro, 2002).

No obstante los procesos mencionados remiten al contexto de los países desarrollados, América Latina no escapa a esta realidad, constatándose importantes cambios en las formas de gobernar, con variados efectos en lo local. En el ámbito latinoamericano, un caso que despierta interés es el de Colombia, cuyo gobierno local ha tenido una serie de transformaciones a partir de los años ochenta, propiciado por diversos factores institucionales, entre los cuales se destacan los nuevos instrumentos de participación ciudadana, la descentralización, las reformas políticas de los partidos y la incorporación de elementos del modelo de nueva gestión pública, los cuales influyen en su papel, organización y alcances. Esto, en gran medida, responde a tendencias internacionales que buscan la adaptación de los gobiernos a entornos cada vez más competitivos, diversificados y globalizados, desde una perspectiva de gobernanza.

Así mismo, estos factores institucionales han impulsado la reestructuración de las actividades y relaciones de los actores del gobierno local. Entre ellos, los concejales se han erigido como protagonistas políticos de las ciudades y constituyen un reflejo directo de las transformaciones referidas. En Colombia, las investigaciones que analizan el papel de los concejales se centran en describir la relaciones con el Ejecutivo (Bromberg, 2003; Pardo, 2003,2005; Silva, 2003; Ossa, 2006; Buitrago, 2007; Jiménez, 2007). Sin embargo, son escasos los estudios basados en describir las actividades y las relaciones que estos tejen con otros actores (Jaramillo et al., 1998). Dado lo anterior, este trabajo busca generar conocimiento y aportar al debate respecto a las relaciones de los concejales con otros actores de representación popular y organizaciones públicas y privadas, sobre los que existen pocos datos empíricos en el país.

La ciudad de Medellín, en las últimas décadas, se ha convertido en un referente para analizar las transformaciones anteriormente señaladas, en tanto ha impulsado innovaciones en la gestión pública local (especialmente en la planeación y participación ciudadana) que estimulan el reconocimiento y la interacción de diversidad de actores. Por esta razón, se toma como caso de análisis.

En primer lugar, se presenta el referente teórico de este trabajo, es decir, la discusión sobre el concepto de gobernanza, sus orígenes, características, alcances y límites. En un segundo momento, se hace referencia al contexto político local desde la década de los ochenta, con particular atención al Concejo municipal, con sus continuidades y transformaciones. En tercer lugar, se describen las relaciones de los concejales de Medellín con actores como juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, universidades, gremios, empresas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía, desde una perspectiva de gobernanza. Finalmente, a partir de los hallazgos, se discute el aporte de la gobernanza para analizar y comprender la configuración de las relaciones entre los concejales y los demás actores descritos.

La gobernanza como marco interpretativo de las relaciones entre los actores del gobierno local

La gobernanza es una realidad difusa. En esto reside en parte su éxito político, basado en un encanto alusivo, consensual y reconfortante.

Gaudin (2002: 127)

Como referente teórico para realizar este análisis, se recurre a distintos aportes del debate sobre gobernanza, considerada como un modelo alternativo al del gobierno tradicional. Cabe señalar que, en la actualidad, circulan diversas perspectivas sobre la gobernanza y no existe unanimidad en su definición en la ciencia política. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se planteará brevemente su contexto de surgimiento y las contribuciones que se utilizaron como marco teórico de este trabajo.

A partir de los años ochenta del siglo pasado, se constata una diseminación global del término gobernanza, mediada por la literatura politológica, principalmente anglosajona, junto con la producción de documentos e informes de ciertas entidades internacionales, lo cual llevó a la incorporación de la noción en diversos ámbitos académicos, en la retórica politicoadministrativa y en los discursos del desarrollo y de la cooperación internacional de una manera generalizada alrededor del mundo.

Esta irrupción teórica responde a los cambios en las formas de gobernar las sociedades ocurridos en las últimas décadas, derivados de la erosión de las bases tradicionales del poder político (Pierre y Peters, 2000). En ese sentido, se ha pasado de un escenario en el cual el Estado era concebido como el indiscutible centro del poder político y detentaba el monopolio en la articulación y consecución del interés colectivo, a otro donde las decisiones aparecerían como el producto de la interacción y las interdependencias entre diversos actores públicos y privados. Para dar cuenta de este proceso, se usa el término gobernanza, a fin de diferenciarlo del gobierno tradicional soportado en la relación jerárquica entre gobernantes y gobernados y fundamentado en la potestad normativa del Estado.

Cabe destacar que las teorías sobre gobernanza son una reconceptualización de un fenómeno tan antiguo como el propio gobierno. El interés actual por la gobernanza es un reflejo de una serie de cambios sociopolíticos que, según Pierre y Peters (2000), tienen que ver con los siguientes factores interrelacionados: la globalización, el cambio ideológico hacia el mercado, la crisis financiera del Estado, el "fracaso" del "gran gobierno" (es decir, la crisis del modelo estatal de bienestar, caracterizado por el sobredimensionamiento del aparato público y la burocracia), la emergencia de un nuevo modelo de gestión pública y los "nuevos" problemas sociales que conforman las agendas locales, nacionales y globales, entre otros.

Los factores descritos revelan que el mundo de hoy es más complejo, dinámico y no admite una visión única, sino que requiere una aproximación plural. Así, la gobernanza, de acuerdo con Kooiman (2005), surge como un concepto analítico que da cuenta de un fenómeno atribuible a las cambiantes interdependencias sociales. En tanto las líneas divisorias entre los sectores público y privado se borran, los intereses no son de uno u otro sector de modo exclusivo, sino compartidos. Se constata un cambio en los roles del gobierno, en la expansión de las ONG, en grupos de interés especiales que se implican en asuntos gubernamentales, junto con la emergencia de iniciativas comunitarias locales. Por ende, los sistemas de gobierno tradicionales, altamente estadocéntricos, no son los más adecuados para enfrentar los problemas, desafíos y retos que surgen en la actualidad.

En ese orden de ideas, la gobernanza se entiende como una redefinición de la relación Estado-sociedad, una guía de interacción entre actores interdependientes, esto es, una forma de gobernar que supone relaciones cooperativas en virtud de las cuales las instituciones y los actores públicos y no públicos participan y se apoyan mutuamente en la formulación y aplicación de las políticas públicas.

La concurrencia de estos elementos y la diferente relevancia otorgada a cada uno de ellos han desembocado en diversas miradas al concepto de gobernanza, diferenciadas, sobre todo, respecto a la centralidad adjudicada al gobierno en la toma de decisiones públicas. De estas visiones, se destaca aquella que asume la gobernanza como una propiedad emergente de las interacciones sociales y que, dependiendo de sus versiones, enfatizará las interacciones surgidas entre grupos sociales y el gobierno (visión "positiva") o sin el gobierno (visión "negativa").

Desde la visión "negativa" de la gobernanza, cualquier intento estatal de imponer políticas se encuentra con la resistencia y la evasión social. Así mismo, se afirma que la sociedad tiene capacidad para enfrentarse a las regulaciones estatales y se presume normativamente que los ciudadanos "saben mejor" que el Estado lo que necesitan.

En esa línea, se sostiene que la sociedad y el mercado han desarrollado la capacidad para autorganizarse y para eludir intentos del gobierno de controlarlos. Se enfatiza en el poder autorregulador de la sociedad y se prevé un gobierno que dirija a distancia (Kickert, 1994), limitado a proveer un marco para la acción de unos actores capaces de conseguir sus propios objetivos.

No se puede desconocer que esta visión autopoiética de la gobernanza también ha sido puesta en tela de juicio por quienes afirman que el Estado establece los parámetros básicos dentro de los cuales funcionan los mercados y los grupos sociales. ¿Pueden existir los mercados por fuera del imperio de la ley, de los derechos de propiedad, por ejemplo? ¿Hasta qué punto los grupos representativos de intereses sociales pueden sostenerse sin el soporte o reconocimiento directo o indirecto estatal? Como sostiene Peters (2000), en última instancia, la ley produce los nichos dentro de los cuales funcionan dichos grupos.

Por su parte, la visión "positiva" de la gobernanza afirma que las redes ubicadas en distintos sectores de políticas pueden acompañar al gobierno en el diseño o puesta en marcha de estas, lo cual supone una intensa coordinación dentro de cada sector. Desde esta perspectiva, los gobiernos, en pro de la eficiencia, reconocen que no pueden hacerse cargo de todo. Por ello, propician las relaciones con el sector privado para brindar servicios públicos y diseñar políticas, así como buscan consejos y consultan con diversos grupos sociales antes de tomar decisiones, a través de la conformación de redes. Esta visión "positiva" de la gobernanza es la que se asume en el trabajo. No obstante, se reconoce la existencia de una literatura crítica (véase, entre otros, Mayntz, 2005; Rhodes, 2005) que devela ciertas inconsistencias y límites que acompañarían a esta y su concreta aplicación (déficit democrático, falta de transparencia y legitimidad de las redes, etcétera).

Así mismo, es importante señalar que se trabaja con una noción de gobernanza surgida y utilizada para el análisis de casos del "mundo desarrollado", para aplicarla al estudio de un caso local latinoamericano, lo cual implica tener en cuenta los límites que esa traslación conlleva. No obstante, en el ámbito local, se identifican unos procesos, acciones y relaciones entre los actores, que muestran la pertinencia de este referente teórico para el análisis aquí adelantado.

Finalmente, tal como se pudo ver en las anteriores líneas, resulta ineludible, al hablar de gobernanza, hacer mención al concepto de red. Incluso, muchas veces se traduce governance como gobierno en red. La incorporación del concepto a la ciencia política ha derivado en una abundante literatura al respecto, con diversidad de aplicaciones e interpretaciones, lo que dificulta estipular una única definición. Según uno de los autores que más se ha ocupado del tema, una red es:

[...] un conjunto relativamente estable de relaciones de naturaleza no jerárquica e interdependiente que vinculan a una diversidad de actores, que comparten un interés común sobre una política y que intercambian recursos para conseguir este interés compartido a sabiendas de que la cooperación es la mejor forma de conseguir los objetivos perseguidos. (Börzel, 1998, p. 254)

Entre las características básicas de las redes, se pueden identificar dos:

- La existencia de una pluralidad de actores y objetivos: cada actor maneja diferentes recursos -técnicos, financieros, humanos, etcétera- que deben articularse según el momento para la consecución del interés compartido. Cada uno incide sobre el espacio estratégico del otro aunque no lo define, ya que obviamente no todos tienen el mismo peso o poder. Por ello, lo interesante, al estudiar redes y conocer sus procesos e interacciones, es saber cuáles son sus recursos, nivel de representatividad, estrategias y disponibilidad de información.

- La interdependencia como rasgo definitorio: esta se da en la medida que los actores buscan objetivos que por sí solos no pueden alcanzar, sino que requieren relacionarse con otros. La noción de interdependencia también supone que todos los participantes tienen algo que ganar, la interdependencia es flexible y cambia constantemente de acuerdo con el tipo de relaciones que se dé entre actores de la red.

El tipo de actores en las redes puede ser público, privado o social. De acuerdo con esta diversidad, el rol de los primeros varía, dado que debe compartir espacios de poder con otros actores. Esto no implica la pérdida de importancia del Estado, en la medida que el sector público maneja con exclusividad determinados recursos y tiene la capacidad de imponer ciertas decisiones al resto de los involucrados en la red. Sin embargo, también presenta limitaciones, ya que tiene un margen de maniobra menor respecto a otros actores en virtud del ordenamiento jurídico y porque debe regirse según este. Por otra parte, debe rendir cuentas ante el público, es decir, está sujeto al escrutinio democrático.

Como señala Cerrillo i Martínez (2005, p. 25), las redes surgen por la existencia de una interdependencia entre los recursos dispersos de diferentes actores, lo cual implica necesariamente el reconocimiento de interacciones entre ellos. Esta idea de red se articula a la definición de gobernanza adoptada en este trabajo (visión "positiva") que, de acuerdo con las consideraciones que se han realizado, brinda elementos para explicar las relaciones de los concejales de Medellín con los demás actores del gobierno local.

Contexto político local: entre las relaciones tradicionales y las relaciones de gobernanza

El Concejo de Medellín es una corporación administrativa de elección popular, compuesta por 21 cabildantes, elegidos para un periodo de cuatro años. Entre las funciones de los concejales1, se destacan: dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, realizar control político a la administración municipal, elaborar proyectos de acuerdo e integrar comisiones (permanentes y accidentales) para resolver problemas o tratar temas puntuales de ciudad.

A continuación, se hará una breve contextualización del Concejo de Medellín desde la década de los ochenta, para luego identificar las transformaciones y características de su rol y actividad con relación a otros actores.

Hasta comienzos de la década de los noventa, las acciones de los concejales de la ciudad de Medellín estaban especialmente ligadas a las facultades de manejar presupuestos y de destinar "auxilios"2, así como a la discusión sobre la conformación y la participación de los partidos políticos en el Concejo (véase Villegas, 1994).

Los concejales hacían parte de una clase política caracterizada por personalismos y fragmentaciones que incidían en su gestión, enfocándola hacia estrategias inmediatistas que obstaculizaban la mirada prospectiva e integral de la ciudad. Pero esto, no solo ocurría en Medellín, sino que se manifestaba en el ámbito nacional como un rasgo común entre dirigentes partidarios, líderes de las juntas de acción comunal3 o barriales que integraban una estructura de partidos marcada en su mayoría por el clientelismo, generador de una relación asimétrica entre los actores políticos.

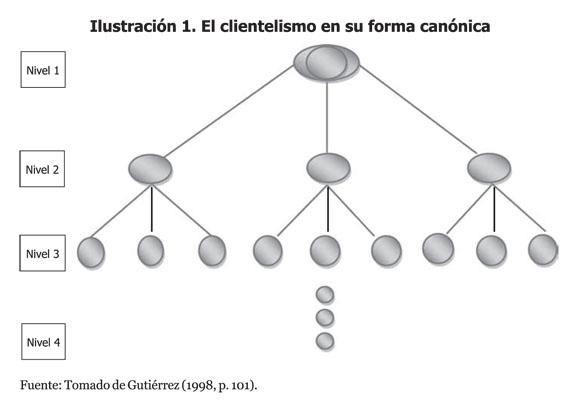

En este sentido, la relación tradicional entre los diferentes actores del sistema político se caracterizaba por la jerarquía en el sistema clientelar. Las redes de intercambios se establecían por medio de diferentes niveles sin relación directa entre sí, sino con el nivel superior (véase Gutiérrez, 1998, p. 57). La ilustración 1 ilustra esta relación.

En la figura anterior, Gutiérrez muestra como en el clientelismo "la red es poco densa en el sentido en que hay pocas conexiones en relación con el total de conexiones posibles. Por ejemplo, los miembros de un mismo nivel no están conectados entre sí; para intercambiar recursos deben pasar por el nivel inmediatamente superior" (1998, p. 101).

Este esquema de interpretación se aplicaba para el caso de Medellín hasta los años noventa, donde se ubicaban, en el nivel superior (1), los senadores, representantes a la cámara, diputados departamentales y los concejales; en el nivel siguiente (2), las juntas de acción comunal y, en los niveles de base (3 y 4), los líderes y las comunidades en los barrios. Este sistema era viable en esta época, ya que la estructura estatal era totalmente jerárquica y definida por las maquinarias bipartidistas, la forma como se conseguía una solución por parte del Estado ante una demanda era muy limitada y obligaba a los actores políticos a entrar en alguna de las filas de dicho sistema. Bajo este contexto, los políticos, especialmente los concejales, se convirtieron en los intermediarios para el acceso a los beneficios del Estado y la articulación de muchos sectores a la dinámica urbana (Jaramillo et al, 1998).

En la década de los noventa, esta dinámica del sistema político nacional y local tuvo algunas transformaciones impulsadas por la reforma de la Constitución Política (descentralización y nuevos instrumentos de participación ciudadana) y, previamente, por la elección popular de alcaldes y de las Juntas Administradoras Locales (JAL)4. Además, el debilitamiento de la figura bipartidista (liberal-conservador)5 y la atomización de los partidos contribuyeron a la redefinición del accionar político. El siguiente testimonio de un concejal actual de Medellín refleja este proceso:

[...] yo fui presidente de acción comunal desde el 86 hasta el 95. Entonces, me tocó antes de la Constitución del 91 y después de la Constitución del 91, me tocó cuando los alcaldes eran nombrados por el gobernador y cuando empieza la elección popular de alcaldes. La elección popular de alcaldes yo diría que da un vuelco a la participación por la Constitución del 91 porque antes el contacto directo con la Administración era a través del Concejo y a través del Concejo solamente se hacía a través de los partidos políticos: Partido Conservador y Partido Liberal antes del 91. En ese momento, casi que los presidentes de acción comunal teníamos en la Administración municipal una dependencia de acciones comunales que estaban pegadas de la Secretaría de Obras Públicas porque estaba muy encaminada a arreglar el barrio: el andén, las escalas, el muro de contención, la vía que no se había hecho, la canalización de una quebrada, una cancha, presionar para que se mejorara la escuela o hacer un centro de salud. Entonces, la relación era Junta de Acción Comunal con un concejal pero a través de un partido político. (E12)

De ese modo, los cambios enunciados obligaron a los concejales a "diversificar los modos y objetos del intercambio" (Jaramillo et al, 1998, p. 169) y a redefinir su rol, acciones, estrategias y escenarios. Este proceso permitiría la configuración de relaciones diferentes a las tradicionales, en diversos niveles del escenario local (barrial, comunal, zonal), con distintos actores (JAC, JAL, organizaciones sociales, gremios líderes comunitarios) y con instrumentos que delimitan el tipo de participación de la ciudadanía (principalmente, el presupuesto participativo y los planes zonales) y el control de los recursos disponibles para la gestión (eliminación de auxilios según mandato constitucional, por ejemplo).

Es posible plantear que comienzan a configurarse unas relaciones de gobernanza, basadas en la construcción de redes con una pluralidad de actores interdependientes del gobierno local. Pero, ¿hasta qué punto estas relaciones desplazan o coexisten con las tradicionales? En el desarrollo de la investigación, con base en las entrevistas realizadas a los concejales, se intentó dar respuesta a esta pregunta.

Las relaciones del Concejo de Medellín con los actores del gobierno local: una mirada desde la gobernanza

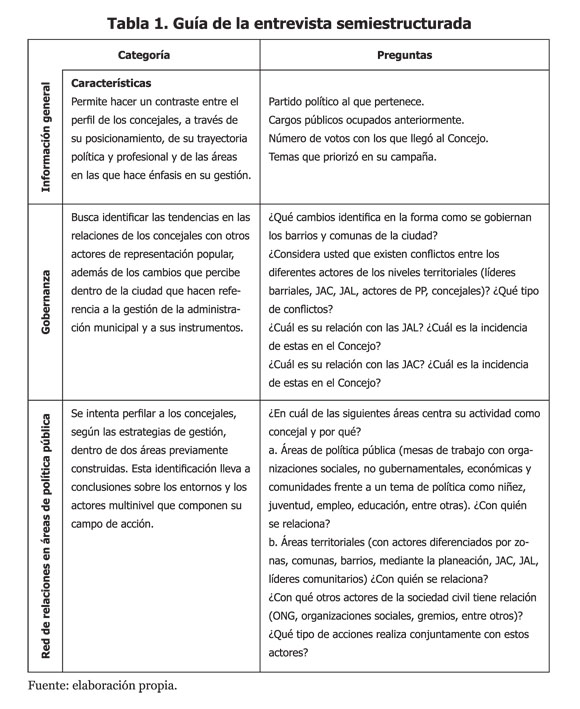

Esta tercera sección se centra en caracterizar las relaciones de los concejales con otros actores de la ciudad de Medellín. Esta caracterización se elaboró con base en entrevistas semiestructuradas a 18 concejales de la ciudad que accedieron a participar con previo consentimiento informado en el marco de la investigación El Concejo de Medellín: una mirada desde la configuración de sus funciones, relaciones y dinámicas de gobernanza6, desarrollada en el año 2010. Este trabajo se realizó utilizando un método cualitativo, el cual permitió describir las tendencias de las relaciones basadas en los testimonios. En la tabla 1, se presentará la guía con las preguntas que hacen énfasis en las relaciones entre los concejales y los diversos actores y, posteriormente, el método de análisis de información utilizado.

A partir de la percepción de los concejales, expresada en sus comentarios, se buscó recrear el sentido y significado de su papel y de sus relaciones con otros actores en el gobierno local de la ciudad. El análisis de contenido temático logró llevar a feliz término los objetivos, ya que, por medio de este, se articulan las categorías previamente elaboradas con los testimonios y la emergencia de nuevos datos.

Esta técnica de análisis supone analizar la información con base en la presencia o ausencia de términos o conceptos. En este caso, a través de la frecuencia, identificación, clasificación temática y su contextualización, se identifican las relaciones entre los concejales con otros actores. Se tuvo en cuenta para esta clasificación dos aspectos: en primer lugar, el rol de los actores (concejal y otros), es decir, la posición que tiene cada uno en la interacción. En segundo lugar, se describen las acciones concretas surgidas en la interacción. Estos aspectos permiten caracterizar las diferentes tendencias en las relaciones. Además, cada actor privilegia algunos escenarios, de los cuales, para este trabajo, predominan el barrio, la comuna, el Concejo, el presupuesto participativo7 y los partidos políticos en el marco de las campañas.

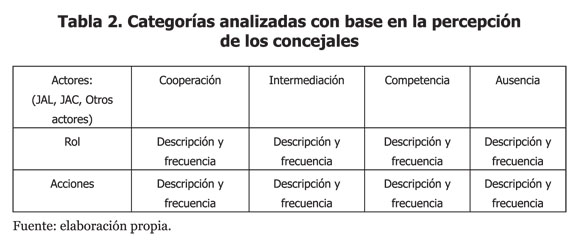

Así mismo, en la clasificación por frecuencias de las entrevistas con los concejales, se identificaron diversas tendencias en las relaciones. Estas son: relaciones de cooperación, de competencia, de intermediación y ausencia de relación. La tabla 2 ilustra la manera en que se analizó la información. A continuación, se enunciará qué se entiende por cada una de estas categorías de relación en el marco de este trabajo:

- Relaciones de cooperación: son aquellas interacciones basadas en la colaboración mutua, donde los beneficios son recíprocos. Las acciones son de apoyo y acompañamiento entre sí con una visión de trabajo por la ciudad.

- Relaciones de intermediación: son aquellas interacciones entre dos actores en las cuales interviene un tercero que, por lo general, establece las reglas de juego de la relación y delimita el campo de acción de cada uno.

- Relaciones de competencia: son aquellas interacciones fundadas en el antagonismo entre los actores, el cual se derivaría de la lucha por parte de estos para ubicarse en un lugar más alto en la estructura del gobierno local o por el control territorial.

- Ausencia de relación: cuando no se manifiestan vínculos entre los actores.

De acuerdo con las transformaciones planteadas en el contexto y la clasificación temática, los concejales establecen unas acciones y redefinen sus roles en un marco de interdependencia (formal e informal) con otros actores. En el siguiente apartado, se presentan las tendencias del tipo de relaciones que los concejales construyen con dichos actores (según las categorías presentadas en la tabla 2) y, finalmente, se discute si estas se pueden caracterizar como relaciones de gobernanza.

Relaciones Concejo-Juntas Administradoras Locales

Las Juntas Administradoras Locales (JAL) son instrumentos de control y veeduría ciudadana y, entre sus funciones más destacadas, se encuentran: participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo, vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos, ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales (ver Constitución Nacional de 1991, art. 318). Los ediles, elegidos cada cuatro años, como representantes de las JAL, tienen la responsabilidad de articular en su labor las instancias tanto de la democracia representativa como de la participativa en el nivel local.

La tendencia más sobresaliente corresponde a la categoría "relaciones de cooperación", identificada en los testimonios de aquellos concejales (E5, E6, E8, E9, E12, E13, E15) que resaltan la importancia de las JAL para una adecuada gestión de la ciudad, que incluya a los diversos actores del gobierno local. Según estos concejales, el rol de las juntas dentro de estas relaciones de cooperación es de constante interacción con la comunidad, como portadores y voceros de las demandas y problemas de esta última, posibilitando la búsqueda de soluciones a dichos problemas en colaboración con el Concejo. Así mismo, perciben el rol del Concejo como el de un facilitador que apoya y complementa la labor de las JAL. El concejal, desde esta perspectiva, no intervendría directamente en la comunidad, sino que su acción es mediada por los ediles. Al respecto, uno de los cabildantes plantea:

Yo he sido un convencido de la acción de aquel ciudadano que denominan edil que es miembro de una Junta Administradora Local porque es quien directamente interactúa con la comuna. Particularmente, dentro de [partido político X]8. Fui quien lideró la conformación de listas a la Junta Administradora Local en las 16 comunas y cinco corregimientos con la sorpresa de que obtuvimos nueve ediles en el corregimiento de [X] en la comuna 1, en la comuna 3, en la comuna 4, teniendo en cuenta que era la primera vez que participábamos en este encuentro. (E15)

Según los entrevistados, las acciones que expresan relaciones de los concejales con las JAL se dieron después de las elecciones, es decir, en su ejercicio del cargo. Estas acciones se originaron en espacios formales y no son exclusivas con las JAL, sino que involucran otros actores de la ciudad (líderes barriales, JAC, comités cívicos, entre otros). No obstante, las respuestas no son explícitas, se destacan acciones de cooperación en la elaboración de proyectos de acuerdo, en la participación en comisiones accidentales, etcétera. En ese sentido, uno de los concejales afirma:

Yo tengo contacto directo tanto con ediles como con dignatarios de Juntas de Acción Comunal en varios barrios de la ciudad, pero mi contacto, por ejemplo con ediles, es básicamente posterior a mi elección y porque soy concejal, o sea, no hicieron parte de mi estrategia electoral, no los conocía antes de llegar al Concejo, pero he empezado a conocerlos después de posesionarme como concejal y por trabajos territoriales o por trabajos con ciertas poblaciones y en ciertos temas, o sea, mi entrada, sobre todo con los ediles, ha sido por lo que estoy haciendo ahorita. (E13)

Además, algunos entrevistados (E6, E8) consideran que las JAL no deben estar en función de la carrera política del concejal, sino que deben ser autónomas y tener sus propias herramientas de gestión (recursos, infraestructura, etcétera). Es decir, plantean unas relaciones donde cada actor reconoce las funciones y la importancia del otro y cada uno tiene su espacio delimitado, se respetan estrategias, no se obstaculizan y la interacción está determinada por los espacios formales definidos por la normatividad. Como manifiesta un concejal:

[...] A mí me acompañaron algunas Juntas Administradoras Locales, pero hay concejales que no han echado mano de esa figura, pero yo considero que ellos son muy autónomos, ellos también defienden sus causas, quiere decir que eso no va ligado directamente a la función del concejal y, si por accidente, llega una Junta Administradora Local sería muy bueno porque a través de ellos uno puede conocer más de las comunidades. (E6)

La segunda tendencia observada corresponde a la categoría "relaciones de competencia". Estas parten de una percepción negativa de algunos concejales (E7, E10, E11, E16) respecto a las JAL. Según ellos, representan intereses particulares, lo cual lleva a unas estrategias de mercado político y competencia permanente (negociación de candidatos, consecución de puestos y contratos, deslealtades, transfuguismo, etcétera) que no redunda en beneficio de la comunidad y del gobierno local.

Primero que todo tienen muy mala fama [...] porque mucha gente cifra sus esperanzas en que ellos les hacen sus campañas, como dijiste ahorita, y lo que hacen es trasladar esas palabras a cierto sector y después dicen "trasládense ustedes y véndame" y esas personas se quedan con los recursos, se venden a tres o cuatro postores. Eso todo el mundo lo sabe [...] (E10)

No obstante, dentro de ese grupo de concejales, algunos manifiestan que la competencia es parte del juego político en una democracia, como se puede ver en la siguiente cita:

Algo similar pasa con las JAL. El Concejo ve como competencia a las JAL e, incluso, a cualquier persona que conforme el equipo o cualquier líder. Es un juego político. Cada uno tiene que saber cómo ganarse su permanencia, todos son competencia en el juego político [...] Las relaciones son competitivas, hay celos, divergencias políticas, pero eso hace parte de la estructura democrática. (E7)

Con respecto al rol, consideran que las JAL se extralimitan en sus atribuciones, usan el cargo como trampolín político para acceder al Concejo y, en esa medida, perciben que estas no cumplen con sus obligaciones de representación de los intereses de la comunidad. Como consecuencia de lo anterior, se suplen las funciones de las JAL con otros actores dentro de los barrios, con el apoyo directo del concejal. Esto se ve reflejado en el siguiente testimonio:

[...] Hasta el punto que la gente muchas veces no se quiere entender con las JAC, ni con las JAL muchas veces [...] con el concejal o forman un comité cívico o generan su propia corporación. Entonces, aquí hay corporaciones las que usted quiera [...] El comité cívico es para suplir, digamos, lo que ellos piensan que está dejando de hacer la JAL o la JAC [...] porque dicen que con JAL no se puede trabajar que porque son muy ladrones [...] (E16)

Según los entrevistados, en cuanto a las acciones, no existe respaldo ni colaboración en las candidaturas de ambos actores, dado que hay una constante lucha de intereses. En consecuencia, las acciones son individuales (concejales vs. JAL) y están dirigidas a la captación de votos en detrimento de la imagen del otro actor. La siguiente cita da cuenta de estas percepciones: "[...] desde que existen los celos existen esos conflictos. El día que no existan celos desaparecerán esos conflictos. Un concejal, por mucho que ayude al presidente de la JAL, ve en él a la persona que le puede quitar la curul" (E11).

La tercera tendencia identificada es la que hace referencia a la categoría "relaciones de intermediación". En este caso, están delimitadas por el partido político (E15, E16, E17), es decir, emanan de una estructura partidaria donde los actores están condicionados por las funciones establecidas en un nivel más alto de la jerarquía y por la normativa interna.

En el marco de estas relaciones, con referencia al rol, algunos concejales perciben a las JAL como comunicadoras de su gestión y como operadoras de sus aspiraciones y carrera política.

Pese a que existe una relación de jerarquía entre concejales y JAL, ambos actores respetan su campo de acción dentro del partido. La organización política es la que pauta las reglas del juego en el escenario electoral, especialmente en la definición de candidaturas, las estrategias de campaña, la presencia de ambos actores en los barrios y, luego de pasadas las elecciones, en el ejercicio del cargo. La siguiente cita ilustra al respecto:

[...] Sí, y es más, los apoyo. Sé que hay unos que quieren aspirar a ser concejales y yo no puedo frenar eso. Yo tengo es un equipo de trabajo. Entonces, cuando llegamos a las instancias de que hay que decidir temas de aspiraciones porque ya están cercanas las elecciones, nos damos cuenta quiénes son los que tienen mayor liderazgo y, conforme a eso, vamos conformando ese cuadro y esas listas, pero el desarrollo de liderazgo ellos no me coartan el mío ni yo coarto el de ellos. Estoy hablando en promedio. No falta el líder que considere que hablando mal de mí, él va a ganar más protagonismo ante su comunidad. No falta. Es más, como también no falta el concejal que le dice a la gente "llámeme directamente a mí". (E17)

Finalmente, se identifica la categoría "ausencia de relación", a partir del testimonio de aquellos concejales (E1, E2, E3, E14, E18) que manifiestan no tener ningún tipo de vínculo con las JAL. En general, dichos cabildantes plantean que las JAL no se concentran en cumplir con su rol y están en función de aspiraciones políticas individuales. Así mismo, ponen en tela de juicio la efectividad de las acciones de las JAL en términos de aportes al ejercicio democrático. Dentro de estas opiniones, hay dos posiciones: una, la del concejal que trabaja directamente con la comunidad, por lo tanto manifiesta no necesitar del apoyo de las JAL. "[...] Hasta ahora, mi segundo periodo, no he considerado necesario trabajar con las JAL. Tenerlas ahí como mi base política, no, porque a veces es difícil conversar con ellos [...]" (E14). La otra es la del concejal que trabaja con movimientos sociales o grupos de interés específico, sin tener relación con ningún actor de representación popular.

Relaciones Concejo-Juntas de Acción Comunal

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente por los residentes de un lugar (delimitado según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal, generalmente un barrio) que aunan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa (ver art. 8 de la Ley 743 de 2002).

Entre sus funciones, se destacan: planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades, generar procesos comunitarios autónomos de identificación y desarrollo de planes y programas para el bienestar comunitario y celebrar contratos con empresas públicas y privadas, con el fin de impulsar proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo (ver art. 19 de la Ley 743 de 2002). En el marco de estas funciones, las JAC construyen relaciones de distinto tipo con los concejales.

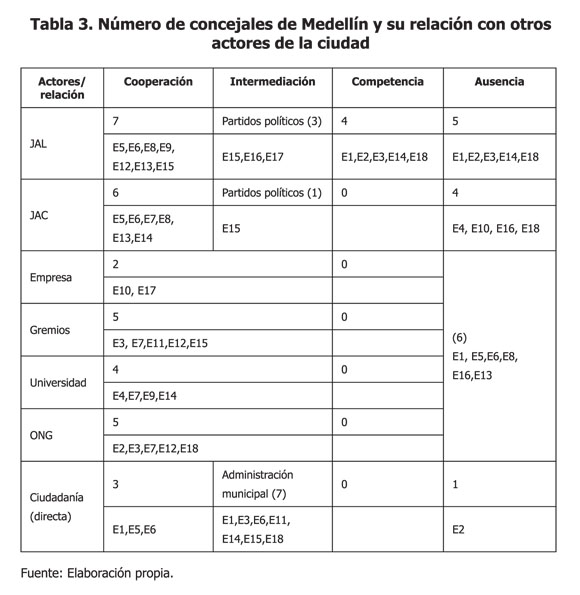

En este sentido, se identifican algunas tendencias respecto a la relación entre los concejales y las JAC, con base en los testimonios obtenidos para este estudio. En primer lugar, se destaca la categoría "relaciones de cooperación" (E5, E6, E7, E8, E13, E14) y, en segundo lugar, la categoría "ausencia de relación" (E4, E10, E16, E18). Es de anotar que solo uno de los concejales (E15) sostiene una relación de intermediación (delimitada por el partido político). Finalmente, los siete concejales restantes no se manifiestan en torno a la relación con las JAC.

Cabe señalar que, a diferencia de las relaciones de cooperación con las JAL (basadas en la complementariedad y apoyo mutuo de acuerdo con sus funciones) en las establecidas con las JAC, el concejal asume un rol de protección por el cual, a través de diversos mecanismos (proyectos de acuerdo, comités de trabajo), busca para estas el fortalecimiento organizativo, el desarrollo de capacidades de incidencia política y el apoyo de su trabajo en los barrios. Esta cooperación parte de un reconocimiento, por parte del concejal, del rol de las JAC como voceras de los barrios. El siguiente testimonio es ilustrativo al respecto:

[...] Porque a mí me gusta fortalecer las organizaciones. Inclusive, yo acabo de presentar también otro proyecto de acuerdo que ya tiene concepto favorable para fortalecer las juntas de acción comunal que a mí me parece que han estado muy olvidadas y ahí yo también incluyo la figura [...] de los comités empresariales que ya están en la ley, pero para que se organicen y se apoyen desde la ciudad de Medellín, [...] que puedan aspirar a ser autosostenibles, que ahora ese es el problema porque ahora hay juntas de acción comunal que están desconectados. (E14)

Estas relaciones se construyen en diferentes escenarios y algunos concejales manifiestan que han tenido un trabajo conjunto con las JAC desde su campaña, mientras que otros las establecen en el ejercicio del cargo, es decir, se trata de relaciones formales. "No fue una relación electoral, pero ha sido más una relación funcional, he encontrado buenos aliados en algunos ediles y en algunos dignatarios por territorio y por temas" (E13)

Finalmente, algunos concejales manifiestan no tener ningún tipo de vínculo con las JAC (E4, E10, E16, E18) porque prefieren trabajar directamente con la comunidad y con otros actores (ONG, comités cívicos, empresas).

Relaciones Concejo-otros actores

Se consideran las interacciones que los concejales establecen con diferentes actores sociales, individuales y colectivos. Con referencia a los primeros -actores individuales-, por un lado, se presentan relaciones de cooperación, donde los concejales interactúan directamente con los ciudadanos y, por el otro, de intermediación, donde los concejales intervienen en la relación entre la Administración y los ciudadanos. Respecto a los segundos -actores colectivos-, se identifican relaciones con otros actores como empresas, gremios, universidades y ONG, donde estos actúan como intermediarios entre la ciudadanía y el Concejo, generándose, de ese modo, relaciones de cooperación.

En las relaciones directas entre el concejal y el ciudadano (E1, E5, E6), el primero atiende una necesidad inmediata del segundo, gestiona y resuelve demandas individuales, lo cual derivaría en una forma de asistencialismo. Eso conlleva a que el concejal asuma un rol de atención permanente y personalizada con algunos ciudadanos que recurren a él, como se puede observar en el siguiente testimonio:

Hay mucho trabajo. La parte temática es muy exigente y la parte política que es de la atención al público es muy exigente. A veces, yo estoy en el recinto y me dicen "tienes tres personas en la oficina" que vinieron así y el que quiera venir tiene las puertas abiertas, llama y lo ingresamos ahí mismo. Yo digo "me salgo de esta temática que después puedo leer o que ya la conozco y me voy a atender aquellas personas", primero la gente, me voy a atender las personas. Quizás el que esté en mi oficina necesita una intervención ya en salud, operaciones pendientes, tratamientos pendientes, exámenes pendientes, tutelas. Entonces, quien me busca tiene una necesidad urgente e importante [...]. (E5)

En cuanto a las relaciones de intermediación con la Administración, algunos concejales (E1, E3, E6, E11, E.14, E15, E18) actúan como mediadores con otras instancias del gobierno local para gestionar y solucionar problemas tanto individuales como del barrio. En estos casos, los cabildantes sirven de puente entre la Administración (secretarías de despacho) y la ciudadanía. Además, en el marco de esta relación, cumplen con el rol de control político, haciendo seguimiento a la gestión municipal desde las demandasde los ciudadanos y, generalmente, se desarrollan en el escenario de las comisiones accidentales9 (E1, E3, E14). En algunas ocasiones, esto se convierte en una estrategia de captación de votos. La siguiente cita es ilustrativa de esta situación:

[...] Precisamente cuando uno es honesto con el trabajo y cumplidor con su deber, el principal deber que tiene que tener un concejal es acompañar, es posibilitar algunas, no todas las necesidades, de cierto sector de la comunidad, que diferentes barrios puedan ser escuchados, porque a veces uno lo que busca es ese puente entre Administración y comunidad. Ah bueno, "es que estamos en una inseguridad muy tremenda". Entonces, uno piensa en el comandante de policía lo cita, escuchan la cosa. "Que necesitamos cámaras": pongamos cámaras. "Fuerza pública": pongamos fuerza pública. (E1)

Finalmente, se presentan relaciones de cooperación de los concejales con la ciudadanía, mediadas por otros actores como universidades, gremios, empresas, ONG, etcétra (E3, E4, E9, E10, E11, E14, E15, E17, E18). Estas, generalmente, las construye el concejal en el marco de su trayectoria personal, profesional y política, previo a su elección en el cargo.

Algunos concejales (E10, E17) manifiestan que la relación con la comunidad se fue gestando a partir de su actividad como empresario, lo cual les permitió construir su base electoral y desarrollar proyectos para la colectividad, como se puede apreciar a continuación: "[...] cuando yo empecé a hacer política, desde la universidad [...], yo ayudé avarias personas, pero las ayudaba desde el sector empresarial. Nosotros tenemos unas empresas que fuimos montando en el tiempo y esas empresas eran constituidas por personas muy pobres de los barrios más pobres de la ciudad de Medellín [...]" (E10).

Con respecto a la relación con las universidades, algunos concejales (E4, E7, E9, E14) plantean que sostienen un contacto directo con estas desde el momento de la campaña electoral. Una vez posesionados en el cargo, trabajan conjuntamente con la Academia en la elaboración, discusión, difusión y ejecución de los proyectos de acuerdo, siendo una de las finalidades "acercar la academia a la gestión pública" (E14). Además, las universidades sirven de puente para comunicar a nivel nacional e internacional la gestión del concejal, como se expresa a continuación:

[...] Nosotros hicimos el borrador del proyecto de acuerdo y se lo llevamos a un personaje [X] de la Universidad [X] y él lo debatió con sus estudiantes y nos hizo correcciones al proyecto de acuerdo. Después, hicimos un foro virtual en [Universidad Y] [...] Se iba metiendo gente que sabía del tema, que no estaba aquí en la ciudad. A través de Internet o de las redes, se comunican con nosotros y que son de Medellín, que les interesa el tema, pero que no están en la ciudad, gente en Bogotá, gente en Estados Unidos y llenaban el texto y, al final, corregimos el texto y ese fue el texto que presentamos. (E4)

Con referencia a la relación con los gremios, varios concejales (E3, E7, E11, E12, E15) afirman tener vínculos con estos de acuerdo con los temas prioritarios en su agenda. Por su parte, algunos de estos gremios inciden en el diseño de proyectos de acuerdo para su sector. Producto de esta interacción, se definen muchas de las propuestas de política pública para la ciudad, como se puede observar en la siguiente cita:

[...] También tengo participación con los gremios, especialmente con el sector de la salud, que es de donde vengo. Con el sector agropecuario, tengo muchos nexos con los ganaderos, con los caballistas y ustedes me dirán "¿y en Medellín para qué sirve eso?". Eso genera empleo. Entonces, para mi concepto, el sector agroindustrial es importante en la ciudad. (E15)

En cuanto a las relaciones con ONG (E2, E3, E7, E12, E18), estas se construyen de acuerdo con el área de política pública que los concejales están interesados en impulsar. Así mismo, dichas organizaciones se acercan a los concejales con la finalidad de gestionar proyectos y de favorecer a los sectores sociales con los cuales trabajan. Para algunos concejales, estas organizaciones son concebidas como "capitales alternativos" (E12) que redefinen la relación Estado-sociedad. Se destaca la interacción con organizaciones centradas en temas ligados a la salud (promoción y prevención), empleo y derechos laborales, ambiente, derechos de los discapacitados y defensa de los animales.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el conjunto de relaciones anteriormente descritas no son excluyentes ni rígidas, es decir, los concejales construyen relaciones de cooperación, intermediación, competencia -e, incluso no hay relación- según el actor del que se trate y dependiendo de la coyuntura política (campaña electoral, discusión y diseño del plan de desarrollo, etcétera). Para concluir con este apartado, la tabla 3 presenta un cuadro resumen de las relaciones identificadas.

Discusión y comentarios finales

A partir de los hallazgos anteriormente descritos, se identifican diversas tendencias en las relaciones que los concejales establecen con otros actores del gobierno local, las cuales permiten reflexionar hasta qué punto estas se configuran en un marco de gobernanza.

En primer lugar, se destaca la existencia de relaciones de cooperación que, desde la perspectiva de la gobernanza "positiva" adoptada, se entienden como una guía de interacción entre actores interdependientes, en virtud de las cuales los actores públicos y no públicos participan y se apoyan mutuamente en la definición de las políticas públicas.

En este sentido, se articula una pluralidad de actores y objetivos para conseguir un interés compartido, orientada a la construcción de gobernanza. En esta, se intercambian diferentes recursos -técnicos, financieros, humanos, etcétera-, generándose una interdependencia entre los actores. El objetivo de dichas interacciones es la búsqueda de la cogestion en temas de políticas públicas en pro del bienestar de la colectividad. Entre los actores que configuran dichas relaciones con los concejales, sobresalen las empresas, las universidades, los gremios y las ONG. Finalmente, se presenta una combinación entre formas tradicionales y de gobernanza en aquellas relaciones de intermediación donde algunos concejales actúan como mediadores con la Administración.

Sin embargo, cabe anotar que algunas relaciones de cooperación que tejen los concejales (correspondientes a JAL y JAC) solo se dan en el escenario formal delimitado por la normativa (cooperación ligada a la función) y, en muchas ocasiones, responden a aspiraciones y estrategias políticas individuales de los actores, donde no siempre se desarrollan procesos de decisión compartida y de coordinación respecto a las políticas públicas de la ciudad.

Nota : con referencia a la relación de los concejales con otros actores, se presenta una combinación entre la cooperación y la Intermediación, es decir, a través de la Intermediación de otros actores (empresas, gremios, universidades, ONG, Administración), los concejales tejen sus relaciones con la ciudadanía y, a su vez, cooperan entre sí para lograr objetivos comunes.

En segundo lugar, se identifican relaciones de intermediación que no son homogéneas, sino que reflejan diferentes modalidades. Por una parte, se encuentran aquellas asociadas a formas tradicionales, caracterizadas por la jerarquía en el sistema político y la asimetría entre los actores. Estas se expresan en la intervención del partido político que delimita las interacciones entre concejales, JAL, JAC y comunidad.

No obstante el predominio de las relaciones de cooperación e intermediación, se presentan en menor medida relaciones de competencia, específicamente para el caso concejales-JAL. Estas interacciones se dan en el marco de estrategias de mercado político, donde cada actor no reconoce el aporte de la función del otro, lo percibe como un antagonista y lo excluye de su gestión, es decir, no lo reconoce como un interlocutor válido. Esto se traduce en una limitación para construir relaciones de gobernanza. Lo anteriormente descrito se puede visualizar en la ilustración 2.

Con base en las tendencias descritas, se concluye que los principios de la gobernanza "positiva" (pluralidad, interdependencia y cooperación en la gestión), se ven matizados por diversos factores que inciden en su concreción, entre ellos, los cambios politicoinstitucionales y las características, motivaciones y estrategias de los actores involucrados.

Como se explicó en las lineas precedentes, a partir de los años noventa, se producen transformaciones políticas e institucionales en el país que propician la construcción de un escenario de gobernanza (descentralización, nuevos instrumentos de participación ciudadana, elección popular de JAL y debilitamiento del bipartidismo, entre otros).

En consonancia con las tendencias internacionales de esta época, el esquema decisorio tradicional y jerárquico se modifica y el Estado nacional pierde cierta centralidad, al tiempo que el gobierno local se ve fortalecido. La necesidad de articular intereses colectivos mediante la interacción de diferentes actores del gobierno local con la comunidad favorece la conformación de redes horizontales que implican un intercambio simétrico de recursos. No obstante, en el caso colombiano, y en particular en Medellín, emergen unos límites a este ideal de gobernanza, asociados a la persistencia de formas tradicionales de hacer política basadas en unas relaciones jerárquicas y asimétricas y a la construcción incipiente y débil de redes, concebidas desde la informalidad y la disparidad de recursos entre los actores. No se puede pasar por alto que históricamente, en Colombia, la vida política desborda los esfuerzos institucionales por regularla.

Por otra parte, las prácticas de gobernanza dependen en amplio grado de las características de los concejales, su trayectoria profesional (formación académica y ejercicio), su carrera y aspiraciones políticas (partido político al que pertenece, cargos públicos previos a su elección y proyección política), sus estrategias formales e informales (en campañas electorales y en el ejercicio del cargo) e intereses específicos en áreas de política pública. Además, influye en la materialización de la gobernanza: las habilidades de los concejales para adaptarse a las transformaciones institucionales y para hacer gestión en escenarios complejos caracterizados por constantes tensiones y, en gran medida, el reconocimiento de otros actores del gobierno local como interlocutores válidos.

Igualmente significativas son las motivaciones personales de estos políticos que, siguiendo a Downs (citado por Battle, 1992), no pretenden conseguir sus cargos para proponer e impulsar determinadas políticas o servir a los intereses de un grupo particular, sino que lo hacen para conservar sus puestos. En este sentido, el rol de los concejales (esto es, realizar control político, elaborar proyectos de acuerdo, integrar comisiones accidentales y permanentes para resolver problemas o tratar temas puntuales de la ciudad) sería un subproducto de sus motivaciones privadas (obtener la renta, el poder y el prestigio que supone gobernar).

Finalmente, dada la escasa producción de literatura nacional sobre este tema, se propone, para futuras investigaciones, contrastar este análisis basado en la percepción de los concejales con el de otros actores dentro del sistema político local, a fin de contrastar y validar la información. Además, se concluye que el concepto de gobernanza utilizado a lo largo de este trabajo debería aplicarse de manera diferenciada, atendiendo a las particularidades del escenario y de los actores.

Pie de página

1Para mayor detalle, ver artículo 312 y 313 de la Constitución Política de 1991, Ley 136 de 1994 y Ley 617 de 2000.

2Se trata de partidas (asemejables a los pork-barrel funds) que se incluyen con fines electorales en los presupuestos del Estado para financiar una obra o la prestación de un servicio. Se asignan a solicitud de senadores y representantes, que las capitalizan políticamente en tanto las presentan como producto de su gestión parlamentaria y razón de ser de su presencia en el Congreso. No obstante, los diputados y los concejales también otorgan auxilios. Esto se da en menores proporciones, dependiendo de la capacidad financiera de las entidades territoriales. Estas partidas condicionan el voto de las comunidades beneficiadas con el servicio o la obra que los auxilios financian. Fueron prohibidos expresamente en la Constitución de 1991, en su artículo 335.

3Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social. Fueron reglamentadas en Colombia por la Ley 19 de 1958.

4Las JAL se crearon en 1968 por medio de un acto legislativo y fueron reformadas en 1986. A partir de la Constitución de 1991 (art. 313 y 314), se constituyen en autoridades políticas de elección popular en cada comuna o corregimiento.

5Este debilitamiento responde a diversos factores, entre ellos, la frecuente división interna, la pérdida de credibilidad frente al electorado, el clientelismo generalizado, la influencia de actores al margen de la ley (narcotraficantes, paramilitares) y la emergencia de terceras fuerzas. Por estas razones, a finales de la década de los ochenta, tanto el partido liberal como el conservador, presentaron rasgos de desinstitucionalización, al perder legitimidad y solidez en su estructura. Posteriormente, el sistema de partidos sufrió una reforma con la Ley de bancadas de 2003 y la reforma política de 2009, lo cual hace suponer que la dinámica partidista retomó fuerza.

6Esta investigación fue elaborada por Santiago Leyva y María Fernanda Ramírez (2010) en el Departamento de Humanidades, Escuela de Ciencias y Humanidades, Universidad Eaflt, Medellín.

7El presupuesto participativo (PP) se ha consolidado en los últimos años como un instrumento de participación ciudadana en Medellín. Creado en 2004 como un programa de la Alcaldía, reserva una parte de los recursos municipales para que su destinación sea decidida por todos los ciudadanos mayores de 14 años. En este escenario, se privilegia la participación de las JAL y su relación con otros actores (líderes barriales, ciudadanía en general, corporaciones y ONG), mientras que el Concejo no muestra una incidencia considerable. Cabe resaltar que algunos concejales manifiestan que el PP ha sido permeado por diversos grupos al margen de la ley que lo utilizan como vía para la consecución de recursos, legitimar su acción y control en los barrios (Alcaldía de Medellín y Corporación Región, 2006).

8Esta convención será utilizada en el texto para omitir nombres o información específica de instituciones, personas o grupos políticos, para asegurar la confidencialidad de los datos.

9Las comisiones accidentales consisten en una serie de reuniones propuestas por uno o varios concejales en sesiones para tratar temas de interés de la comunidad, necesidades o problemáticas de la ciudad. Se cita a entidades relacionadas con el tema y se invita a la comunidad afectada o interesada. Su objetivo es encontrar soluciones de manera conjunta entre los actores involucrados y servir de canal con la administración municipal (ver Capítulo III del Acuerdo 53 de 2009 del Concejo de Medellín).

Referencias bibliográficas

Alcaldía de Medellín y Corporación Región. (2006). "Promoción de la participación ciudadana y de la cultura política en Medellín. Aproximaciones a las percepciones ciudadanas sobre la política y sobre los comportamientos electorales de ciudadanas y ciudadanos". Medellín: Alcaldía de Medellín. [ Links ]

Börzel, A. (1998). "Organizing Babylon -on the different conceptions of policy networks". Public Administration, 76: 253-276. Oxford, UK y Maiden, USA. [ Links ]

Bromberg, P. (2003). "Una interpretación del debate sobre el diseño institucional en Bogotá". En A. Rico de Alonso (ed.). Sistema político y cultura democrática. Seminario internacional. Colección Cultura Democrática. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá-Pontificia Universidad Javeriana. [ Links ]

Bruguè, Q. J. y Gomà, R. (coord.) (1998). Gobiernos locales y políticas públicas. Barcelona: Ariel. [ Links ]

Cerrillo i Martínez, A. (2005). La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Madrid: INAP. [ Links ]

Downs, A. (1992). "Teoría económica de la acción política en una democracia". En B. Albert (ed.). Diez textos básicos de Ciencia Política. Barcelona: Ariel. [ Links ]

Gaudin, J. P. (2002). Pourquoi la gouvernance?. Paris: Presses de Sciences Po. [ Links ]

Gutiérrez Sanín, F. (1998). La ciudad representada: política y conflicto en Bogotá. Bogotá: Tercer Mundo-TM-Editores-Iepri. [ Links ]

Jaramillo Arbeláez, A.; Ceballos Melguizo, R. y Villa Martínez, M. (1998). "El Concejo de Medellín: nuevas representaciones y viejos modos de hacer política". En R. Ceballos (ed.). En la encrucijada: conflictos y cultura política en elMedellín de los noventa. Medellín: Corporación Región. [ Links ]

Jiménez B, W. (2007). "Las relaciones Alcaldía-Concejo Distrital: apuntes sobre una gobernabilidad y gobernanza en Bogotá". Polémica. Revista de la Facultad de Pregrado. Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 006,008, Bogotá. [ Links ]

Kickert, W. (1994). "Autopoesis and the science of public administration: essence, sense and nonsense". Organization Studies, 14, London. [ Links ]

Kickert, W. J.; Klijn, E. y Koppenjan Joop, M. (ed.) (1997). Managing complex networks: strategies for the public sector. London: Sage. [ Links ]

Klijn, E. H. (1997). "Policy networks: an overview". En W. J. Kickert, E. Klijn y J. M. Koppenjan (ed.). Managing complex networks: strategies for the public sector. London: Sage. [ Links ]

Kooiman, J. (2005). "Gobernar en gobernanza". En A. Cerrillo i Martínez (ed.). La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Madrid: INAP. [ Links ]

Kooiman, J. (ed.). (1993). Modem governance. New government-society interactions. London: Sage. [ Links ]

Leyva, S. y Ramírez, M. F. (2009). El papel del Concejo de Medellín en el gobierno multinivel de la ciudad. Medellín: Universidad EAFIT. Mimeo. [ Links ]

Mayntz, R. (2005). "Nuevos desafíos de la teoría de la gobernanza". En A. Cerrillo i Martínez (ed.). La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Madrid: INAP.. [ Links ]

Navarro Gómez, C. (2002). Gobernanza en el ámbito local. VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 de octubre de 2002. [ Links ]

Ossa Parra, J. P. (2006). "El efecto de la reforma política de 2003 sobre los partidos políticos en el Concejo de Bogotá". En Trabajos de grado Cider-Uniandes, 11. Bogotá: Ediciones Uniandes. [ Links ]

Primer Encuentro Nacional de JAC y Alcaldes Locales. (2005). Descentralización, autonomía y participación. Organizan: IPC, Cordaid, Trocaire, Alcaldía de Medellín- Secretaría de Desarrollo Social, Gobernación de Antioquia-Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social. Acodesap, Asociación de Ediles del Distrito Especial de Santa Marta Asonjal, Asociación de Ediles de Distritos, Asociación de Ediles de Municipios. Medellín: noviembre 18,19 y 20. [ Links ]

Peters, G. (2007). "Globalización, gobernanza y Estado: algunas proposiciones acerca del proceso de gobernar". Revista del CLAD Reforma y democracia, 39. Caracas. [ Links ]

Peters, G. (2000). "Governance and comparative politics". En J.Pierre (ed.). Debating governance. Oxford: Oxford University Press. [ Links ]

Pierre, J. y Peters, G. (2000), Governance, politics and the state. New York: Martin's Press. [ Links ]

Rhodes, R. A. W. (2005). "La nueva gobernanza. Gobernar sin gobierno". En A. Cerrillo i Martínez (ed.). La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Madrid: INAP. [ Links ]

Referencias normativas

Constitución política de Colombia. Título 9 "De la organización territorial", capítulo 3 "Del Régimen Municipal". Artículos 312, 313, 314, 318. Congreso de la República. [ Links ]

Constitución política de Colombia. Título 12 "Del régimen económico y de la hacienda pública", capítulo 1 "De las disposiciones generales", artículo 335. [ Links ]

Colombia. Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios. Congreso de la República. [ Links ]

Colombia. Ley 617 de 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Congreso de la República. [ Links ]

Colombia. Ley 19 de 1958. Sobre reforma administrativa. Congreso de la República. [ Links ]

Colombia. Artículo 8 "Organismos de acción comunal" de la Ley 743 de 2002. Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal. Congreso de la República. [ Links ]

Concejo de Medellín. Capítulo III del Acuerdo 53 de 2009. Medellín: Concejo de Medellín. [ Links ]