Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Memoria y Sociedad

Print version ISSN 0122-5197

Mem. Soc. vol.17 no.35 Bogotá June/Dec. 2013

Cinismo, escepticismo e historia. Los casos de Cioran y Veyne

Cynicism, Skepticism and History. Cioran and Veyne Cases

Cinismo, ceticismo e história. Os casos de Cioran e Veyne

Roch Charles Little

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia) rclitde@unal.edu.co

El presente artículo es producto de una investigación independiente.

Fecha de recepción: 11 de febrero de 2013 Fecha de evaluación: 10 de mayo de 2013 Fecha de aprobación: 6 de junio de 2013

Cómo citar este artículo

Little, Roch Charles. "Cinismo, escepticismo e historia. Los casos de Cioran y Veyne". Memoria y sociedad 17, no. 35 (2013): 185-196.

Resumen

El cinismo y el escepticismo están contemplados hoy como curiosidades dentro de la historia del pensamiento filosófico, reducidos a personajes "excéntricos" como Diógenes de Sinope y Pirrón de Elis y una serie de anécdotas sobre ellos. Sin embargo, han trascendido más allá de la Antigüedad clásica, hasta nuestros días. Ambas corrientes lanzan un reto constante al pensamiento "oficial", bon ton: crítica burlona e irreverente en el caso de la primera y relativismo extremista en la segunda. El presente artículo presenta una apuesta epistemológica a favor de la recuperación de los principios del cinismo y del escepticismo pirrónico para la crítica del pensamiento histórico en la Modernidad. Se divide en dos partes: la primera muestra los grandes lineamientos de estas corrientes filosóficas y la segunda examina sus aportes al conocimiento histórico, a partir de dos casos: Cioran para el cinismo y Veyne para el escepticismo.

Palabras clave: Cinismo, escepticismo, Cioran, Veyne, Diogenes de Sinope, Sexto Empírico

Palabras clave descriptor: Teoría (Filosofia), Filosofía griega-Crítica e interpretación, Filosofía antigua-Historia y crítica

Abstract

Cynicism and skepticism are nowadays conceived as curiosities in the history of philosophical thought, reduced to "eccentric" characters like Diogenes of Sinope and Pyrrho of Elis and a series of anecdotes about them.However, they have gone beyond classical antiquity to the present. Both schools of thought offer a constant challenge to the "official" thought bon ton: mocking and irreverent criticism in the case of the first and extreme relativism in the second.This paper presents an epistemological approach supporting the recovery of the cynicism and the pyrrhonian skepticism principles for the criticism of the historical thought in the modernity It is divided into two parts: the first one shows the broad features of these philosophical trends and the second examines their contributions to historical knowledge based on two cases: Cioran for the cynicism and Veyne for the skepticism.

Keywords: Cynicism, Skepticism, Cioran, Veyne, Diogenes of Sinope, Sextus Empiricus

Keywords plus: Theory (Philosophy), Greek philosophy Criticism and interpretation, Ancient philosophy -History and criticism

Resumo

O cinismo e o ceticismo estão contemplados hoje como curiosidades dentro da história do pensamento filosófico, reduzidos a personagens "excêntricos" como Diógenes de Sinope e Pirrón de Elis e uma série de anedotas sobre eles. No entanto, transcenderam para mais além da Antiguidade clássica até os nossos dias. Ambas as correntes lançam um desafio constante para o pensamento "oficial", bon ton: crítica zombeteira e irreverente no caso da primeira e relativismo extremista na segunda. O presente artigo apresenta aposta epistemológica a favor da recuperação dos princípios do cinismo e ce-ticismo pirrónico para a crítica do pensamento histórico na Modernidade. Divide-se em duas partes: a primeira mostra as grandes di-retrizes destas correntes filosóficas e a segunda examina seus aportes ao conhecimento histórico, a partir de dois casos: Cioran para o cinismo e Veyne para o ceticismo.

Palavras chave: Cinismo, ceticismo, Cioran, Veyne, Diogenes de Sinope, Sexto Empírico

Palavras descriptivas: Teoria (Filosofia), filosofia, Crítica e interpretação grega, Antiga filosofia-História e crítica

Introducción

¿Para qué interesarse hoy por el cinismo y el escepticismo y, aún más, examinar posibles aportes al conocimiento histórico? ¿No sería una "pérdida de tiempo" sostener una crítica epistemológica de la historia sobre corrientes "obsoletas" de pensamiento? Además, ¿no sería una contradicción de términos, teniendo en cuenta la indiferencia, por no decir la hostilidad, que estas dos corrientes de pensamiento alimentan hacia estos tipos de cuestiones?

¿Obsoletas? Quizás no tanto. Emulos de Diógenes y Pirrón, figuras emblemáticas del cinismo y del escepticismo, surgieron más allá de la Antigüedad clásica (e incluso antes1), hasta nuestros días: Eulenspiegel y Pascal, Rousseau y Kant, Nietzsche y Burckhardt, Foucault y Derrida, la historia de las ideas muestra brotes periódicos de estos dos tipos de pensamientos2. ¿Una contradicción de términos? Depende del punto de vista a partir del cual se examina el problema. Si por epistemología se entiende el establecimiento de un conocimiento fundamentado sobre categorías o teorías intemporales de alcance universal, el cinismo y el escepticismo definitivamente no sirven3. Ahora bien, si la epistemología se entiende como visión crítica del conocimiento, ambas corrientes no solamente son útiles sino que cobran una gran vigencia. Como el lector podrá constatarlo más adelante, Veyne titula su propuesta escéptica de la historia como "ensayo de epistemología"4.

Este artículo tiene la pretensión de mostrar que ver la historia desde el cinismo y el escepticismo constituye una actitud intelectualmente sana, una manera lúcida, estimulante, hasta cómica de pensar el pasado, más allá de los dogmatismos y conformismos que la asechan hoy. La argumentación se articula en dos partes: primero a la contextualización de la corriente filosófica y segundo a sus utilizaciones contemporáneas en la reflexión histórica. En tal sentido, se examinan dos casos, Cioran y Veyne, que tienen la virtud de proponernos una visión en este sentido para la historia: cínica para Cioran y escéptica para Veyne.

Antes de entrar en materia, quisiera insistir en el sentido stricto sensu de la palabra "caso" que se utiliza en la presente reflexión, en concordancia con los principios mismos del cinismo y del escepticismo de los cuales se reclama el autor de este artículo. Los "casos" que se examinan a continuación no aspiran a ninguna especie de "objetividad" mediante el recurso de un supuesto concepto de "representatividad"; de ser así, serían objeto de más de una burla por parte de un cínico y signo de dogmatismo por parte de un escéptico.

El cinismo

El cinismo no es fácil de historiar5. Empezando por el hecho de que sus figuras más celebres, Diógenes de Sinope y Crates de Tebas, no dejaron escritos6. En cuanto a sus biografías, están cubiertas por una espesa nube de misterio; sus vidas nos son conocidas casi exclusivamente a través de anécdotas, la mayoría de ellas de procedencias inciertas, por no decir cuestionables.

Ante este panorama: ¿qué se puede decir de los cínicos?

¿Cinismo o cinismos?

Cuando se piensa en la filosofía cínica, viene inmediatamente a la mente el nombre de Diógenes de Sinope, quien llevó sus principios hasta su forma más extrema. Fue el autor de famosas "travesuras" como recorrer con una linterna en plena luz del día las calles de Atenas en "búsqueda de un hombre", pedirle al rey Alejandro Magno que se hiciera al lado porque le estaba "tapando el sol", o lanzar una gallina desplumada en el pórtico de la Academia exclamando: "¡he aquí el hombre de Platón!", cuando este último definió al hombre como un "bípedo desplumado"7. Maestro del happening antes de la fecha, virtuoso de la provocación, el fin de estas fechorías era filosófico: mostrar como perfectamente natural y normal lo que el hombre civilizado esconde en la esfera de lo privado, con todo su abanico de tabúes y represiones.

Aunque Diógenes representa al cínico par excellence, es caer sin embargo en la simplificación reducir el cinismo a la sola figura del oriundo de Sinope como lo hizo, por ejemplo, el escritor satírico Luciano de Samosata8. La historia de la filosofía contempla por su parte un amplio abanico de variantes dentro de la filosofía cínica, razón por la cual resulta apropiado hablar de cinismos en lugar de cinismo9. Para los propósitos de este artículo, se centrará en dos vertientes: como filosofía ascética y como corriente literaria satírica.

Antes, un poco de historia. El cinismo apareció en Grecia a los alrededores del siglo iv a. C. Su fundador es objeto de debate: unos dicen que fue Antístenes (444-365 a. C.), un discípulo de Sócrates, cuya enseñanza dispensaba en el Cinosargo, substantivo compuesto por el prefijo "perro" (κ«ων)10; otros en cambio sustentan que fue Diógenes de Sinope (412-323 a. C.), que enseñaba a vivir a la manera del perro, es decir, de forma natural, acorde a sus instintos y sin ninguna especie de pudor. Cuando se le preguntó a Diógenes la razón por la cual se denominaba así, este respondió: "porque muevo el rabo ante los que me dan algo, ladro a los que no me dan y muerdo a los malvados"11.

El cinismo como filosofía ascética

Fue una forma radical de cinismo, un cinismo hardcore, que atacaba la civilización y sus "malestares" (Freud tuvo predecesores), ridiculizaba sus costumbres y denunciaba sus tabúes de toda índole, considerándolos como tantos artificios que cerraban los caminos de la sabiduría y la virtud.

Este cinismo se articulaba en torno a cuatro principios: el ascesis, la autarquía y la libertad de expresión.

El ascesis (ασκησειζ)

Pies descalzos, vestido de una túnica rústica, llevando sus pocas pertenencias en un costal, el cínico ascético vivía en la calle, dormía en la intemperie (a lo mejor en una gruta o una choza rudimentaria), se alimentaba de lo que le regala los transeúntes (o mendigaba)12, es decir, aspiraba a vivir con el mínimo, porque creía que la búsqueda del conocimiento (σοφiα), el verdadero, el que conduce a la virtud, era incompatible con las comodidades materiales. Al respeto está el famoso episodio de Diógenes que rompió su copa cuando vio un niño tomar agua con sus manos; comprendiendo que estaba en posesión de un "objeto de lujo", y consideró el gesto del niño como muestra de una gran sabiduría13.

La autarquía

"Vivir acorde con la naturaleza" era el pilar del pensamiento de Diógenes. En función de este principio predicaba una autarquía extrema, él que consideraba la vida en sociedad como perjudicial para la sabiduría y los productos de la civilización como artificios causantes de desdichas.

La libertad de expresión

La persona que se topaba con Diógenes terminaba recibiendo comentarios duros, crudos y desagradables. El cínico ascético se caracterizaba por decir lo que pensaba, sin ninguna especie de censura. Apelaba así a la "parresia" (παρρησια), término que puede traducirse como "libertad de expresión" (aunque nada tiene que ver con las sociedades democráticas contemporáneas). Era célebre por sus frases irónicas o sarcásticas, su sentido cáustico del humor y una irreverencia que se complacía en la insolencia. A continuación están algunas de las numerosas muestras de la parresia de Diógenes reportadas por Laercio14:

Cuando le preguntaron en qué lugar de Grecia se veían hombres dignos, contestó: "Hombres en ninguna parte, muchachos en Esparta". Al invitarle uno a una mansión muy lujosa y prohibirle escupir, después de aclararse la garganta le escupió en la cara, alegando que no había encontrado otro lugar más sucio para hacerlo.

Cuando una vez exclamara: "¡A mí hombres!", cuando acudieron algunos, los ahuyentó con su bastón diciendo: "¡Clamé por hombres, no desperdicios!" Cuenta Dionisio el estoico que, apresado tras la batalla de Queronea, fue conducido a presencia de Filipo15. Entonces le preguntó quién era, y contestó: "Un observador de tu ambición insaciable". Así suscitó una admiración y quedó en libertad. Al contemplar unos hieromnémones16 de un templo llevar detenido a uno de los sacristanes que había robado un copón, exclamó: "Los grandes ladrones han apresado al pequeño".

Una vez que se masturbaba en medio del ágora respondió: "¡Ojalá fuera posible frotarse también el vientre para no tener hambre!".

En un banquete empezaron a tirarle huesillos como a un perro. Y él se fue hacia ellos y les meó encima, como un perro.

Al ver unas mujeres ahorcadas de un olivo, exclamó: "¡Ojalá todos los árboles dieran un fruto semejante!". Cuando le preguntaron si tenía algún pequeño esclavo o un siervo respondió que no. Y al volverle a preguntar: "¿Entonces, cuando te mueras, quién te llevará a la tumba?", contestó: "Cualquiera que necesite mi casa". Al reprocharle que comía en medio del ágora, repuso: "Es que precisamente en medio del ágora sentí hambre". Al que le dijo: "La gente se ríe de ti", le respondió: "También de ellos los asnos algunas veces; pero ni ellos se cuidan de los asnos ni yo de ellos".

Al que le reprochaba que se metía en lugares infectos le respondió: "También el sol entra en los retretes, pero no se mancha".

En resumen, los cínicos ascéticos no consideraban su filosofía como un sistema o una escuela, sino como una actitud frente a la vida. Críticos intransigentes de la sociedad de su tiempo, se caracterizaron por un comportamiento público a menudo indecente (así por lo menos lo consideraban los "bien-pensantes") a la vez que se mostraron de un irrespeto provocativo hacia las instituciones y las tradiciones17.

Tampoco pusieron por escrito los principios de su filosofía. Lo que sabemos de ellos se transmitió a través de fuentes de segunda mano, situación nada sorprendente según Shea. Enemigos del pensamiento desarrollado en un marco institucional, como lo hicieron Platón y Aristóteles, poner por escrito pensamientos cínicos habría constituido una contradicción de términos. Así, tampoco habría que sorprenderse de que los datos que poseemos sobre ellos nos llegaron en forma de anécdotas, como los encontramos en el libro VI de Diógenes Laercio. En efecto, según la misma autora, los cínicos ascéticos solían expresarse justamente mediante sentencias cortas, juegos de palabras polisémicos, mímicas provocativas. Su pretensión era posicionarse en los márgenes de la sociedad y de la filosofía "oficial", profesando un modo de pensar del aquí y del ahora, para tiempos turbios e inciertos; recurrían a una inteligencia sarcástica, propia precisamente a una transmisión de tipo anecdótica18.

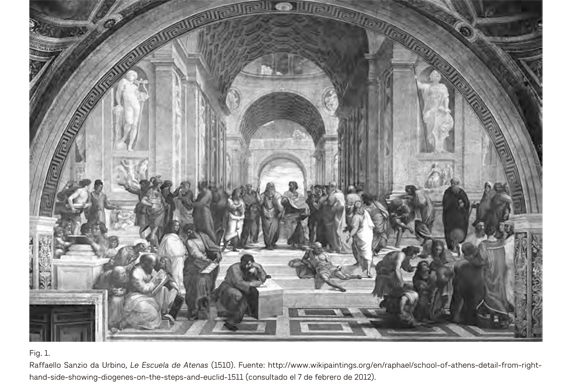

Siglos después, el pintor Rafael supo ilustrar con mucho acierto la posición ocupada por los cínicos ascéticos en el panteón de la filosofía antigua (Fig. 1).

En el centro del fresco, en el eje horizontal, en cuyo centro se ubican Platón y Aristóteles, se encuentra más abajo y hacía la derecha Diógenes de Sinope, acostado, indolente, leyendo. Está en una posición conforme a la de un outsider, a la que precisamente pretendían ser los cínicos; se halla cerca de los filósofos bon ton, aunque dándoles la espalda, en una actitud altiva e indiferente: una representación típica del cínico que al mismo tiempo se hallaba dentro y fuera de la polis19, o como resalta Sloterdijk: "un mordaz y malicioso individualista que pretende no necesitar de nadie ni ser querido por nadie"20.

El cinismo como corriente literaria

La mayoría de los pensadores conocidos como "cínicos" entran en esta segunda categoría21. A diferencia de Diógenes o de Crates, no hacían alarde de vivir en la casi indigencia mas practicaban una ascesis, orientada hacia la simplicidad de las costumbres. Lo mismo respeto a la autarquía, menos agresiva que la practicada por Diógenes. Discretos en la exhibición del modo de vida frugal de sus antecesores, estos cínicos fueron calificados de hedonistas por parte de sus detractores. Sin embargo, eran cínicos en cuanto a su anticonformismo y a la insolencia de su parresia que expresaban a través de escritos como las epístolas y las diatribas, serie de observaciones sociales en las que daban rienda suelta a su ironía. Al contrario de los cínicos ascéticos que disfrutaban la marginalidad, estos cínicos eran más mundanos: se adaptaban a las circunstancias burlándose constantemente de ellas. Por ejemplo, está Bión de Borístenes (cerca de 325-246 a. C.): gran viajero, sobresaliente en la diatriba, autor de numerosos diálogos y letras, muchos de ellos conservados, llevó la filosofía cínica en el campo de la literatura satírica.

Si seguimos a Dudley, el cinismo, en su forma clásica, tuvo émulos hacia el siglo VI después de Cristo; sus últimos discípulos habrían sido Juliano el Apostata (332-363) y Salustio de Emesis (que vivió en el siglo VI). Después, desapareció, abruptamente, aunque ciertos rasgos pueden encontrarse en algunas reglas de órdenes monásticos como los franciscanos22. Sin embargo, otros comentaristas no son tan categóricos como Dudley e insisten más bien en la continuidad del cinismo hasta nuestros días: por ejemplo, Sloterdijk califica de cínicos a individuos como Eulenspiegel, Nietzsche y los dadaístas alemanes de los años veinte y Shea, por su parte, ve en Diderot, Rousseau, Foucault y al propio Sloterdijk ejemplos contemporáneos de pensadores cínicos23.

Cioran: reflexiones cínicas sobre la historia

Emil Cioran (1911-1995) constituye según Sloterdijk un buen ejemplo de filósofo cínico contemporáneo24: nunca tuvo un cargo académico (con la excepción de una corta estancia como profesor en un liceo de su Rumania natal), es más, nunca ejerció un oficio como tal. Vivió modestamente de su pluma, de las regalías de escritos que cultivaban el mal de vivir y resaltaban el absurdo de la existencia. Paradójicamente, detestaba escribir -nada extraño por parte de un cínico que considera la escritura como un ejercicio fútil- pero lo hacía, sin embargo, por su "valor terapéutico"25.

Además de su estilo de vida, el cinismo de Cioran se manifiesta a través de sus obras, cuyos títulos son perturbadores: En las cimas de la desesperación, Breviario de descomposición, Silogismos de la amargura, Del inconveniente de haber nacido. En ellas se hallan la preocupación cínica del hombre víctima de la civilización, infeliz, patético y miserable por perseguir desesperadamente la felicidad, por querer "progresar", en suma, en palabras de Cioran, por querer "vivir". Ahora bien, la existencia es para él nada más que "vacío": el progreso material o cultural no cambia nada al asunto. No hace sino añadir más vacío a su lamentable existencia. Y la historia estaría ahí para demostrarlo.

Es por esta razón que Cioran se obsesiona por la historia, por ser sintomática de este pathos llamado "condición humana". Lo que la historia muestra es la expiación del hombre que quiso ser alguien diferente a su naturaleza, y todo lo que logró fue hundirse más en la nada. Así, la "aventura de la humanidad" inscrita en el pasado es para Cioran la constatación misma de su fracaso, y los hechos históricos estarían ahí como estigmas. En consecuencia, la historia no aporta nada, no enseña nada. Es decir, la historia es la "nada". Ella muestra que, a pesar de todos sus esfuerzos durante milenios (y milenarismos), el hombre se hunde cada vez más en la decadencia, hacia su inevitable (y deseable) desaparición.

Las ideas cínicas de Cioran sobre la historia se expresan principalmente en dos ensayos: Historia y utopía (1960) y La caída en el tiempo (1966). En el primer ensayo denuncia las mistificaciones de una historia provista de "sentido", al lado de su inseparable comparsa: la utopía. Ambas no son más que ilusiones, "mentiras útiles" que los hombres se cuentan (y creen firmemente) y cuya finalidad es hacer "soportables" los tormentos de su (patética) existencia.

La historia para Cioran es de dos tipos: prometeica para los pueblos "fuertes" que han tenido en ella un papel dominante, y pasiva para los "débiles", que están condenados a sufrir las vicisitudes de los fuertes. En la historia del primer tipo se encuentran Roma, España, Francia, Inglaterra, entre otros, países que invirtieron esfuerzos a menudo colosales para construir imperios, que tarde o temprano se "fatigan" para después declinar y desaparecer26. En el segundo tipo entran países como Rumania, cuya historia no muestra más que una serie de dominación por parte de otros pueblos: turcos, húngaros, rusos (garante de su "independencia" a partir de 1854), alemanes y, hasta recientemente, URSS. Sin embargo, el resultado es el mismo: el análisis histórico subraya lo patético de la condición humana, su estupidez, su vanidad, su crueldad o su cobardía.

En el segundo ensayo, La chute dans le temps, Cioran retoma desde una perspectiva nihilista, inspirada del gnosticismo, el tema de la "caída", esta parte del relato del Génesis en relación con la expulsión del "paraíso terrestre" que nuestro autor lee como una metáfora reveladora del destino del hombre. Interpreta la metáfora de la caída como una "caída en el tiempo", una caída en la historia, una caída en la que el hombre corre desesperadamente hacía el "conocimiento", en un proceso de acumulación que no hace sino aumentar su desdicha, reiterar el no-sentido de su existencia, es decir, en últimas, acelerar su propia "caída":

Eramos hechos para vegetar, para desarrollarnos en la inercia, y no para perdernos por la velocidad, y por la higiene, responsable de la proliferación de estos seres desencarnados y asépticos, de esta hormiguera de fantasmas donde todo bulle y nada vive. Una cierta dosis de suciedad siendo indispensable al organismo (fisiología y crasa son términos intercambiables), la perspectiva de una higiene a nivel planetario inspira una aprehensión legítima. Habríamos debido, piojosos y serenos, tenernos a la compañía de las bestias, estancarse a sus lados durante milenios aún, respirar el olor de los establos en lugar de los laboratorios, morir de nuestras enfermedades y no de nuestros remedios, girar alrededor de nuestro vacío y suavemente hundirnos. La ausencia, que hubiera debido ser un deber y una obsesión, la hemos sustituido por el acontecimiento; ahora bien todo acontecimiento nos merma y nos roe, ya que surge en detrimento de nuestro equilibrio y de nuestra duración. Más se encoge nuestro porvenir, más nos dejamos caer en lo que nos arruina. La civilización, nuestra droga, estamos tan intoxicados que nuestro apego por ella presenta los caracteres de un fenómeno de habituación, mezcla de éxtasis y de execración. Tal como es nos acabará, no hay lugar a duda; cuanto a renunciar y libertarnos de ella, hoy menos que nunca podemos27.

El escepticismo

El escepticismo se define como una doctrina de la incomprensión (ακαταλεψíα) y parte del principio que todo conocimiento es relativo por ser condicionado por el estado existencial (ποιθη) de la persona que lo expresa; el escepticismo, en estas circunstancias, tiene como meta la "suspensión del juicio" (εποχη), para alcanzar luego la "paz interior" (αταραξια).

Para el escéptico (σκεπτιóζ), todos los que aseguran estar en posesión de la "verdad" o cuyo conocimiento pretende haber alcanzado la "esencia" de las cosas es o un dogmático o un sofista. Para él, el pensamiento no puede encerrarse en definiciones fijas o categorías; reacio a las doctrinas, hostil a los dogmas, no tiene juicio sobre lo que son "realmente" las cosas, aunque no le impide tener opiniones sobre ellas. No niega la posibilidad de conocer, sino que nunca hay que estar seguro de lo que se conoce28. De nuevo, para el propósito de este artículo se disertará sobre dos tipos de escepticismo: el pirrónico y el antiesencialista.

Pirrón o el escepticismo radical

El escepticismo, como el cinismo, tiene su figura emblemática, en la que una vez más es difícil separar los hechos de la leyenda: se trata de Pirrón de Elis, quien dejó su nombre como una forma radical de escepticismo: el pirronismo. Si el escéptico duda, el escéptico pirrónico duda de todo, y ello acorde con las enseñanzas de su fundador que, según se dice, no tenía opinión sobre nada y proclamaba un relativismo absoluto, a un punto tal que, según escribe Laercio: "era consecuente con esto en su vida, sin desviarse ni tomar precauciones ante nada, enfrentándose a cualquier cosa, a lo que le saliera al paso, tantos carros como precipicios y perros, con toda inadvertencia de sus sensaciones"29.

Esto lo hace porque, según Pirrón, las cosas no existen en sí, sino en relación con las personas que opinan sobre ellas. De esta manera, concluye la imposibilidad de captar la esencia de las cosas, lo que hace que ellas no sean ni buenas ni malas, ni justas ni injustas, simplemente son el producto de convenciones, del consenso30.

Sexto Empírico: el escepticismo antiesencialista

Pirrón compartió con los cínicos el hecho de no haber dejado escritos (¿por qué lo habría hecho, ya que no existe ninguna certeza sobre la cual escribir?). En cambio, el médico y filósofo escéptico Sexto Empírico (160-210) ha compilado los principios esenciales de la filosofía escéptica en los Esbozos pirrónicos, un testimonio de primera mano sobre este modo de pensar y sus diferentes ramificaciones.

El escéptico está dispuesto a oponer todas las afirmaciones posibles de "verdad" para desvelar sus aporías, sus inconsistencias y sus contradicciones31. La meta de este tipo de ejercicio intelectual es llegar al epojé, a la "suspensión del juicio", de tal forma que, frente a cualquier pregunta relativa al conocimiento, el escéptico ni refuta, ni afirma nada. Así, está en condición de lograr la ataraxia, una paz interior producto de la limitación de sus pulsiones al estricto mínimo, es decir, las que le dicta su propia naturaleza, a diferencia de la persona que busca conocer la "verdad" y la "esencia" de las cosas, que termina en constante contrariedad, decepción y tormento. Sexto Empírico narra al respeto la anécdota del pintor Apeles (352-308 a. de C.) quien, después de múltiples intentos infructuosos por pintar el espumarajo de un caballo que deseaba "fiel a la realidad", lanzó desesperadamente y con rabia su esponja sobre la pintura y con su cólera logró representar a la perfección lo que su genio de artista no pudo32.

Por enseñar un relativismo extremo, por dudar de toda especie de certidumbre, ¿podría decirse del escepticismo pirrónico que lleva a una aporía que invalida la noción misma de conocimiento? No para Sexto Empírico, quien atribuye esta afirmación (certidumbre) a los críticos del escepticismo. ¿Es un sistema filosófico? No, si por filosofía se entiende el establecimiento de una serie de principios dogmáticos; sí, si se trata de racionalizar las apariencias y de vivir en función de ellas33. ¿Tiene un valor teórico? No, si por teoría se entiende el establecimiento de una serie de principios universales; sí, si se entiende como un enfoque crítico cuya función es cuestionar todo.

Ahora bien, su interés hacía las apariencias no es hermenéutico; en efecto, no le interesa definirlas, sino que más bien su atención va hacía lo que se dice de ellas. Por ejemplo: la miel es dulce. Muy bien. Pero buscar definir la dulcedad de la miel, como aspira el conocimiento esencialista, es para el escéptico un ejercicio vano e inútil, porque cada uno siente el dulce de la miel a su manera. Para unos, es muy dulce, para otros es simplemente dulce, para otros hasta es poco dulce.

¿Quién tiene la razón? ¿Cuál percepción es la correcta? Preguntas sin relevancia para el escéptico, ya que, de nuevo, no se puede definir la esencia de las cosas34.

La historia escéptica de Veyne

El título de su libro, Comment on écrit l'histoire35, da la impresión de un manual de metodología histórica36. Sin embargo, desde las primeras páginas, el lector se percata de que se trata de un ensayo -al límite del panfleto- en pro de una concepción escéptica de la historia, algo que no sorprende cuando se sabe que Veyne, un especialista de la Roma Antigua, tiene seguramente conocimiento del texto de Sexto Empírico (ya que, aunque en ninguna parte del texto hay referencias explícitas a los Esbozos pirrónicos, las referencias implícitas son constantes).

Un poco de contexto. Escrito en 1971, en pleno apogeo de la historia como ciencia (encarnada, en Francia, por la versión braudeliana de la Escuela de los Annales), del estructuralismo y del marxismo, Veyne viene a sembrar dudas y polemizar con los adquiridos y certidumbres de la historia académica y científica.

Para Veyne, los llamados "fundamentos" del conocimiento histórico científico parten de posiciones dogmáticas. Pronuncia la sentencia desde la primera página: "No, la historia no tiene método: pregúntele que se le muestre este método. No, no explica nada en absoluto, si tiene un sentido la palabra explicar; cuanto a lo que llama sus teorías, habrá que examinar eso en detalle"37. En esta cita se encuentran tres palabras clave en torno a las cuales se construirá toda la reflexión de Veyne sobre la imposibilidad de una "ciencia de la historia" (y de una filosofía de la historia antes de ella38): método, explicación y teoría.

Método

El método es el orgullo del historiador académico. Conquista del siglo XIX, "siglo de la historia", es el pilar sobre el cual la historia pretende haberse elevado hacia la cientificidad. Gracias a este método, Ranke pudo afirmar que narraba la historia tal cual como había acaecido realmente; gracias a la aplicación de técnicas rigurosas de crítica documental, pretendió hacer abstracción de su subjetividad y, así, acceder a la "realidad" pasada. Veyne, en cambio, considera el método histórico como una simple aplicación de técnicas. Nada más. De hecho, para él, la historia no tiene método sino métodos. Es más, piensa que la aplicación del mismo método por parte de dos historiadores diferentes produce dos resultados diferentes.

Así, al contrario de los positivistas y en acorde con los escépticos pirrónicos, Veyne piensa que la experiencia personal y existencial del historiador no puede neutralizarse con el simple rigor metódico, es, más bien, aquellas que lo condicionan. Por esta razón, nunca habrán dos historiadores parecidos: sus vivencias, sus lecturas y sus frecuentaciones constituyen tantos factores influyendo el análisis del pasado:

Dos historiadores de las religiones no estarán de acuerdo sobre el "simbolismo funeral romano", porque uno tiene la experiencia de las inscripciones antiguas, de los peregrinajes bretones, de la devoción napolitana y leyó a Le Bras, mientras que otro se hizo una filosofía religiosa a partir de textos antiguos, de su propia fe y de Santa Teresa39.

Se trata de un proceso acumulativo y transmisible, aunque no codificable en un "método". Este saber metódico personal del historiador no tiene reconocimiento oficial, no es organizado40 y no puede elevarse en principios científicos. En resumen:

La historia no tiene método porque no puede formularse en forma de definiciones, de leyes y de reglas. La discusión de las diferentes experiencias personales es así siempre indirecta; con el tiempo los aprendizajes se comunican y el consenso termina por hacerse a la manera de una opinión que termina imponiéndose, mas no una regla que se establece41.

Explicación

Veyne encuentra dos sentidos posibles a la explicación: primero en relación con un principio, una teoría o una ley: estas son las explicaciones del género hipotético deductivo, explicaciones que encontramos en las ciencias y la filosofía, en las cuales los acontecimientos devienen inteligibles. El segundo sentido es del tipo common sense, dentro del cual se halla la explicación histórica. Para él, es la única forma posible de explicación histórica, que se resume a una comprensión de la intriga; no puede ser de otro modo, ya que el mundo de la historia es un mundo terrenal (sublunar), en el que reinan la libertad humana y el azar en las causas y fines. ¿Su causalidad? Es la misma que la literatura, una causalidad de sentido común:

[...] es un rey, un imperio, una guerra; si se hacen mañana excavaciones en la capital del Mitanni y se descifran los archivos reales, es suficiente ojearlos para que en nuestra mente se metan en orden acontecimientos de un tipo familiar: el rey hizo la guerra y fue vencido; en efecto son cosas que suceden; empujamos más lejos la explicación: por amor a la gloria, lo que es muy natural, el rey hizo la guerra y fue vencido por causa de su inferioridad numérica, ya que, salvo excepción, es normal que los pequeños batallones retroceden ante los grandes42.

En historia, para Veyne, la explicación no lleva a ningún tipo de regularidades sino a un amontonamiento de libertades, de condiciones materiales y de azares. Toda escritura de la historia juega así simultáneamente con estos tres elementos, dosificándolos con diferentes intensidades.

Teorías, conceptos y categorías

Lo que la historia académica y científica califica pomposamente como sus "teorías" se condensa sencillamente para Veyne en un "resumen de intrigas", las cuales, a su vez, sirven para fabricar tipologías que, por su parte, constituyen simples herramientas retóricas cuya utilidad consiste en organizar más eficientemente las descripciones. Esto mismo pasa con los supuestos "conceptos" o "categorías" históricos: son constataciones de sentido común que, otra vez, sirven como "herramientas". Por esta razón, no tienen el grado de precisión y de abstracción de los conceptos utilizados en las ciencias deductivas o empíricas:

Pertenecen exclusivamente al sentido común (una ciudad, una revolución), o, si tienen un origen científico (despotismo ilustrado), no valen más por eso. Son conceptos paradójicos: sabemos intuitivamente que esto es una revolución y que no es un motín, aunque no sabríamos decir que son una revolución y un motín; hablaremos de ellos sin conocerlos verdaderamente. ¿Dar una definición? Sería arbitraria o imposible. [...] Entonces el concepto no tiene límites precisos; sabemos más sobre la revolución que toda definición posible, pero no sabemos lo que sabemos y eso provoca a veces sorpresas desagradables cuando la palabra resulta sonar mal o anacrónica en ciertos empleos43.

En resumen, el uso de conceptos en historia acaba sonando falso, por ser confusos y cambiantes. Igualmente, poco hay que esperar de las categorías, cuya función se limita a ordenar la explicación, una función, sin embargo, muy útil:

La vida religiosa, la literatura, la vida política no son marcos eternos y cambian de una sociedad a otra; no solo la estructura interna de cada categoría variará, también sus relaciones mutuas y el reparto entre ellas del campo de los acontecimientos no serán los mismos. Hay movimientos religiosos que parecen más bien sociales, allá sectas filosóficas que son más bien religiosas, en otro lugar movimientos político-ideológicos que son filosófico-religiosos; lo que en una sociedad entra en la caja "vida política" tendrá en otro lugar, como correspondiente menos inexacto, hechos que se clasifican habitualmente en la caja "vida religiosa". Es decir que en cada época cada una de estas categorías tiene una estructura determinada que cambia de una época a la otra44.

La historia es para Veyne una disciplina, una disciplina académica, sin lugar a dudas, pero con contornos tan borrosos como imprecisos. No es una ciencia, menos una filosofía. A pesar de las pretensiones del historicismo y de la nueva historia (francesa), y también a pesar de sus refinamientos metodológicos y su alto nivel de complejidad, además de su imbricado grado de institucionalización, no ha cambiado desde Tucídides y Aristóteles: "los historiadores cuentan acontecimientos verdaderos que tienen al hombre como actor; la historia es una novela verdadera"45. Veyne concibe así el relato como base del conocimiento histórico: "nada más que un relato verdadero", "comprender la intriga", "ni hechos, ni geometral, pero intrigas" son algunos de los títulos de los capítulos de Comment on écrit l'histoire. Al contrario de Ricoeur y Hayden White, Veyne no pretende reflexionar sobre una especie de "teoría" del relato histórico: resultaría tan turbia como una ciencia de la historia; la escritura de la historia se inscribe implícitamente en el terreno de la retórica clásica, un arte que obedece a "reglas" y no a categorías, teorías o leyes.

El marco filosófico que sostiene toda la reflexión de Veyne sobre la historia emana del escepticismo pirrónico. Veyne relativiza todas las certidumbres de la ciencia histórica a partir de argumentos prestados de la zetética, de la aporética y del pirronismo.

Conclusión

Al final de este recorrido, escribir la conclusión de una reflexión sobre el cinismo y el escepticismo suena absurdo. En particular cuando se trata del escepticismo, en el que, como vimos, nada puede afirmarse de manera definitiva o, dicho de otro modo, llegar justamente a una "conclusión". Es la razón por la cual la presente conclusión debe leerse como una conclusión abierta. El objetivo fue mostrar pistas de reflexión, no formular.

El cínico aspira vivir en un "eterno presente", en consecuencia, en la negación del devenir. ¿Para qué progresar, cuando el precio a pagar son desdichas, tragedias y sufrimientos? El cinismo no puede sino deplorar el conocimiento histórico, por lo menos el conocimiento histórico concebido como deber de memoria, obsesión del recuerdo, búsqueda de un sentido, que marcha hacia un futuro utópico: "Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla". Esta famosa frase de Marx, el cínico podría responder: "¡Tonto! Es precisamente porque conoce su pasado con cada vez más precisión que el hombre está condenado a repetirlo". No hay una historia cínica como tal, pero hay mucho que decir sobre la historia desde el cinismo: "La historia es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no tiene ningún sentido". Esta frase de Macbeth conviene perfectamente a un espíritu cínico reflexionando sobre el pasado. Es hacer una historia crítica, hipercrítica. Una historia cínica es sin lugar a dudas insolente, sarcástica, satírica, irreverente, incluso grosera (pienso en el dibujo animado South Park y en el episodio sobre el Thanksgiving que satiriza al History Channel [11-09-2011]); su meta no es resaltar los logros del hombre (occidental en particular) sino ridiculizarlos, él y a sus pretensiones de ser el "Rey de la Creación" (o su avatar moderno y secularizado: la antropodicea). Su comprensión, sus enseñanzas, no las provee la ciencia sino el sentido del humor (trágico o, incluso, del ridículo). Conciliar la historia con el cinismo significa la búsqueda de "otro tiempo", de un nuevo "presente eterno", una abolición de la historia tal como es concebida desde la Modernidad46.

Por su parte, la historia escéptica puede no tener quizá la misma intensidad crítica de la precedente: menos virulenta, menos misántropa, no cuestiona su valor cognoscitivo. En cambio, relativiza sus pretensiones a ser una ciencia o una filosofía, en otras palabras, un episteme que permite descubrir las llaves de una comprensión completa o total del hombre. La historia escéptica es apóstol de la multiplicidad, del perspectivismo: no tiene "un" sentido, sino múltiples sentidos. Enseña mucho, primero para quien la estudie, segundo para quien la lee, y las enseñanzas pueden diferenciarse u oponerse, empezando por el hecho de que dos historiadores que trabajan el mismo problema histórico entregarán dos resultados diferentes. A partir de entonces, no se trata de debatir cuál de los dos tiene la visión "correcta" del pasado; para el escéptico, esta pregunta es irrelevante. El meollo del asunto consiste en interesarse en las dos visiones para sacar conocimiento. Hay tantas formas de hacer historia como hay (y habrán) historiadores. Sus teorías y sus conceptos son elaboraciones retóricamente complejas de constataciones que no van más allá del sentido común, aunque es a menudo gracias a este último que el historiador logra tener una visión penetrante del pasado. Sus experiencias y sus vivencias son quizás más útiles a la hora de hacer preguntas al pasado que todo el aparataje científico y su erudición.

Pie de página

1James Romrn, "Dogs Heads and Nobles Savages: Cynism Before the Cynics?", en The Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, ed. R. Bracht Branham y Marie-Odile Goulet-Cazé (Berkeley: University of California Press, 1996).

2Sobre el cinismo: Louisa Shea, Cynic Enlightment. Diogenes in the Salon (Baltimore: The John Hopkins University Press, 2009). Sobre el escepticismo: R. J. Hankinson, Sceptics (Londres: Routledge, 1998).

3Una anécdota reportada por Diógenes Laercio (Libro VI, 53) cuenta que Diógenes respondió a un argumento de Platón sobre la conceptualización de una mesa como "mesidad" que solo veía una mesa y nada más. Además, el cínico de la Antigüedad cuya máxima era "vivir en el presente" no manifestaba ningún interés hacia la historia.

4Véase el acápite 2.3.

5Un buen ejemplo se encuentra en The Cynics, una compilación de textos sobre diversos temas relativos al cinismo, en el que las posiciones asumidas por sus autores pueden ser radicalmente opuestas.

6El doxografo Diógenes Laercio, autor de las Vidas de los filósofos ilustres (Madrid: Alianza, 2007), obra escrita en el siglo III d. C., atribuye a Diógenes de Sinope 13 diálogos y 7 tragedias. Sin embargo, no se ha podido hasta la fecha establecer con certeza la existencia de estos textos (desde la crítica documental filológica e histórica), ni siquiera en forma de fragmentos, como ha sucedido por ejemplo con las obras de Heráclito y Epicuro.

7Para que la lectura sea más ágil, las fuentes antiguas se citarán por libro (cifras romanas) y capítulo (cifras árabes). Laercio, VI, 41, 38, 40.

8O más cerca de nosotros Oscar Reyes Moreno, El desafío cínico seguido de El derecho civilizador (Bogotá: Desde abajo, 2003).

9Donald R. Dudley, A History of Cynism (Londres: Methuen and Co. Ltd, 1937) considera prácticamente cada cínico como one of a kind. Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica (Madrid: Siruela, 2007) defiende la tesis bastante atrevida (ya que no la sustenta) del cinismo como variante "occidental" de un pensamiento ascético que tiene su pendiente oriental en el budismo zen.

10Estudiosos como Dudley, A History, capítulo 1, no consideran a Antístenes como cínico, sino como un "precursor" cuya ética ejerció una influencia importante sobre Diógenes de Sinope.

11Laercio, VI, 60.

12Mendicidad que nada tenía que ver con la imagen cristiana del pordiosero, por contener lecciones filosóficas, como cuando le respondió a un avaro: "Amigo, te pido para mi comida, no para mi entierro", o a otro que le convenciera de regalarle una limosna: "si pudiera convencerte, te habría convencido para que te ahorcases". Laercio, Libro VI, 56, 59.

13Laercio, Libro VI, 37.

14Laercio, Libro VI, 27, 32, 43, 45, 46, 52, 58, 63.

15Rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno.

16Encargados de presidir los sacrificios y guardianes de los archivos sagrados.

17Shea, Cynic Enlightment, XII.

18Shea, Cynic Enlightment, 1.

19Diogenes, desterrado de su ciudad natal y repartiendo sus estadías entre Atenas y Corinto, se calificaba como habitante de la cosmopolis, es decir, de todas y de ninguna ciudad, o dicho de otro modo, la naturaleza, razón por la cual se sometía a las reglas de la phusis mas no del nomos. Léase al respeto John L. Moles, "Cynic Cosmopolitanism", en The Cynics, 105-120.

20Sloterdijk, Crítica, 38.

21Para un listado exhaustivo de pensadores cínicos, reales, supuestos y míticos, véase Marie-Odile Goulet-Cazé, "Appendix: A: A Comprehensive Catalogue of Known Cynic Philosophers", en The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, ed. R. Bracht Branham y Marie-Odile Goulet-Cazé (Berkeley: University of California Press, 1996).

22Dudley, A History, 202-215.

23Sloterdijk, Crítica, 254-324 y 563-576; Shea, Cynic Enlightment, capítulos 6-8.

24Alfredo Vásquez Rocca, "Peter Sloterdijk. Del pesimismo metodológico al cinismo difuso de nuestras sociedades exhaustas", Konvergencias iv, no. 15 (2007).

25Emil Michel Cioran, Conversaciones (Barcelona: Tusquets Editores, 2010), 39.

26Emil Cioran, "Histoire et utopie", en Oeuvres, ed. Yves Peyré (Paris: Éditions Gallimard, 1995).

27Cioran, "Histoire et utopie", 1088, mi traducción.

28Michael Frede, Essays in Ancient Philosophy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 179-183.

29Laercio, IX, 62.

30Laercio, IX, 61.

31La versión que se utilizó fue la de Benson Mates ed., The Skeptic Way. Sextus Empiricus's Outlines of Pyrrhonism (Nueva York/ Oxford: Oxford University Press, 1996). Sexto Empírico, I, 4.

32Sexto Empírico, I, 12.

33Sexto Empírico, I, 8.

34Sexto Empírico, I, 10.

35Existe una versión castellana publicado en 1972 en la editorial Fragua, con traducción de Mariano Muñoz Alonso.

36Es con este mismo título y desde la misma perspectiva epistemológica que Topolski titula su última obra de metodología histórica: Jerzy Topolski, Como se escribe la historia. Los secretos de la narración histórica (en polaco) (Varsovia: Rytm, 1996).

37Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire suivi de Foucault révolutionne l'histoire (París : Seuil, 1971), 9. Todas las traducciones de las citas textuales son de nuestra autoría.

38Que Veyne define como historia con una "h" mayúscula.

39Veyne, Comment on écrit, 106.

40De nuevo, encontramos una excepción en Topolski, quien codifica esta experiencia personal con el concepto de "saber no basado en fuentes". Véase Jerzy Topolski, Metodología de la historia (Madrid: Cátedra, 1982), cap. XVI.

41Veyne, Comment on écrit, 106.

42Veyne, Comment on écrit, 67.

43Veyne, Comment on écrit, 89-90.

44Veyne, Comment on écrit, 94.

45Veyne, Comment on écrit, 10.

46Una idea que defiende, entre otros, Keith Jenkins, ¿Por qué la historia? (México: Fondo de Cultura Económica, 2006), 11-68, en la que el pasado sería analizado más allá de la historia y de la ética.

Bibliografía

Cioran, Emil Michel. Conversaciones. Barcelona: Tusquets Editores, 2010. [ Links ]

Cioran, Emil. "Histoire et utopie". En Oeuvres, editado por Yves Peyré, 993-1004. París: Editions Gallimard, 1995. [ Links ]

Dudley, Donald R. A History of Cynism. Londres: Methuen and Co. Ltd, 1937. [ Links ]

Frede, Michael. Essays in Ancient Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. [ Links ]

Goulet-Cazé, Marie-Odile. "Appendix: A: A Comprehensive Catalogue of Known Cynic Philosophers". En The Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, editado por R. Bracht Branham y Marie-Odile Goulet-Cazé, 389-413 (Berkeley: University of California Press, 1996). [ Links ]

Hankinson, R. James. Sceptics. Londres: Routledge, 1998. [ Links ]

Jenkins, Keith. ¿Por qué la historia? México: Fondo de Cultura Económica, 2006. [ Links ]

Laercio, Diógenes. Vidas de los filósofos ilustres. Madrid: Alianza Editorial, 2008. [ Links ]

Mates, Benson ed. The Skeptic Way. Sextus Empiricuss Outlines of Pyrrhonism. Nueva York/ Oxford: Oxford University Press, 1996. [ Links ]

Moles, John L. "Cynic Cosmopolitanism", en The Cynics, 105-120. [ Links ]

Reyes Moreno, Oscar. El desafío cínico seguido de El derecho civilizador. Bogotá: Desde abajo, 2003. [ Links ]

Romm, James. "Dogs Heads and Nobles Savages: Cynism Before the Cynics?". En The Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, editado por R. Bracht Branham y Marie-Odile Goulet-Cazé, 121-135 (Berkeley: University of California Press, 1996). [ Links ]

Shea, Louisa. Cynic Enlightment. Diogenes in the Salon. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2009. [ Links ]

Sloterdijk, Peter. Crítica de la razón cínica. Madrid: Siruela, 2007. [ Links ]

Topolski, Jerzy. Como se escribe la historia. Los secretos de la narración histórica (en polaco). Varsovia: Rytm, 1996. [ Links ]

Topolski, Jerzy. Metodología de la historia. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982. [ Links ]

Urbino da, Raffaello Sanzio. Le Escuela de Atenas, 1510. http://www.wikipaintings.org/en/raphael/school-of-athens-detail-from-right-hand-side-showing-diogenes-on-the-steps-and-euclid-1511. [ Links ]

Vásquez Rocca, Alfredo. "Peter Sloterdijk. Del pesimismo metodológico al cinismo difuso de nuestras sociedades exhaustas". Konvergencias IV, no. 15 (2007): 84-92. [ Links ]

Veyne, Paul. Comment on écrit l'histoire suivi de Foucault révolutionne l'histoire. París: Editions du Seuil, 1971. [ Links ]