Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Print version ISSN 0122-8706On-line version ISSN 2500-5308

Cienc. Tecnol. Agropecuaria vol.22 no.1 Mosquera Jan./Apr. 2021 Epub Jan 01, 2021

https://doi.org/10.21930/rcta.vol22_num1_art:1440

Manejo de sistemas productivos

Caracterización de las unidades productivas del cultivo de kiwicha (Amaranthus caudatus) en las provincias de Yungay, Huaylas y Carhuaz, en el departamento de Áncash, Perú

1Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Ancash

2Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima

3Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima

El presente trabajo se realizó con el objetivo de caracterizar las unidades productivas de sistemas agrícolas en pequeña escala de kiwicha (Amaranthus caudatus) en cinco comunidades de las provincias de Yungay, Huaylas y Carhuaz, región Áncash, Perú. La población muestra de las unidades de producción en estudio se determinó mediante un muestreo irrestricto aleatorio proporcional y estratificado. La información obtenida de fuentes primarias (encuestas y entrevistas) y secundarias se analizó agrupando variables cualitativas y cuantitativas, y utilizando técnicas estadísticas de análisis multidimensional. Se identificaron tres tipologías de productores que se asemejan al interior de cada grupo y, al mismo tiempo, presentan diferencias frente a otros grupos por la posesión de tierras, área sembrada de kiwicha, área sembrada de cultivo secundario e ingreso neto mensual. El primer grupo, compuesto por productores de minifundio con 0,42 ha de tierras cultivables, posee en promedio 0,14 ha de cultivo de kiwicha y 0,17 ha de un cultivo secundario; el segundo grupo, compuesto por pequeños productores con 0,53 ha de tierras disponibles para sus cultivos, cuentan con 0,30 ha de kiwicha y 0,43 ha de un cultivo secundario; el tercer grupo, compuesto por medianos productores, en promedio dispone de 6,13 ha de tierras, de los cuales 1,87 ha son de kiwicha y 0,63 ha son de cultivos secundarios. Los ingresos netos mensuales de los medianos productores con PEN 493,50 resultan mayores a los de los pequeños y los de minifundio en 176,52 % y 279,03 %, respectivamente.

Palabras clave Amaranthus; estructura de la producción; pequeños agricultores; producción agrícola; sistemas de producción

The current work was carried out with the aim of characterizing the productive units of small-scale agricultural systems of kiwicha (Amaranthus caudatus) in five communities of the Yungay, Huaylas, and Carhuaz provinces, Ancash region, Peru. The population sample of the production units under study was determined employing a proportional and stratified unrestricted random sampling. The information was obtained from primary (surveys and interviews) and secondary sources. The analyses were carried out by grouping qualitative and quantitative variables, and using multi- dimensional statistical techniques. Three types of producers that are similar inside each group were identified, and, at the same time, they have differences compared to other groups based on land tenure, areas sown with kiwicha and with a secondary crop, and monthly net income. The first group that included smallholding producers with 0.42 ha of arable land, possesses on average 0.14 ha cropped with kiwicha, and 0.17 ha of a secondary crop; the second group, comprised small producers with 0.53 ha of land available for their crops, have 0.30 ha of kiwicha, and 0.43 ha of a secondary crop, and the third group is composed of medium-sized producers that on average have 6.13 ha of land, of which 1.87 ha are cropped with kiwicha and 0.63 ha with a secondary crop. The monthly net income of medium producers with PEN 493.50 is higher than that of small and smallholding farmers in 176.52 % and 279.03 %, respectively.

Keywords agricultural production; Amaranthus; production structure; production systems; smallholders

Introducción

En Sudamérica, la kiwicha Amaranthus caudatus L. (Amaranthaceae) se cultiva en zonas marginales de los valles interandinos en parcelas de pequeña escala, generalmente asociados con el maíz (Zea mays L.) (Veneros & Chico, 2017). Es la única especie de amaranto que se cultiva a altitudes mayores de 2.500 m s.n.m. (Espitia et al., 2010). En el Perú, la promoción de su cultivo y el incremento de su demanda como un producto de exportación no tradicional se inicia en la década de los 80. Actualmente Áncash, después del departamento de Cuzco, es una de las áreas de mayor producción de este grano (Ministerio de Agricultura y Riego [Minagri], 2016). Su cultivo dentro del sistema de agricultura familiar es estratégico para mejorar la calidad nutritiva y los ingresos familiares; sin embargo, se requieren políticas de fomento, créditos y asistencia técnica que las favorezcan (Sánchez et al., 2016).

Durante el periodo 1994-2012, en el Perú la estructura agraria ha cambiado en cuanto a número de unidades de producción, número de agricultores y tenencia de tierras (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2013; Maletta, 2017; Ponce et al., 2015). Por su parte, la estructura agraria del departamento de Áncash se caracteriza por la diversidad de sistemas productivos y sus componentes físicos, socioeconómicos o técnicos (Barreto, 2017); por lo tanto, para conocerlas y caracterizarlas se requiere realizar estudios de tipo multidimensional (Coronel de Renolfi & Ortuño, 2005; Escobar & Berdegué, 1990).

Esta primera aproximación es útil para establecer relaciones entre variables e indicadores económicos, ambientales y sociales (Vargas & Sánchez, 2015), de tal manera que facilite una interpretación dinámica de los agroecosistemas y el planteamiento de recomendaciones viables con un enfoque multimensional (Apollin & Eberhart, 1999; Carrillo et al., 2011; Coronel de Renolfi & Ortuño, 2005).

Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue caracterizar las unidades productivas del cultivo de kiwicha y establecer las tipologías de productores en cinco comunidades ubicadas en las provincias de Yungay, Huaylas y Carhuaz, en el departamento de Áncash, Perú, con el propósito de explorar algunos temas que podrían convertirse en tópicos de investigación en el sector de los pequeños productores de granos andinos.

Materiales y métodos

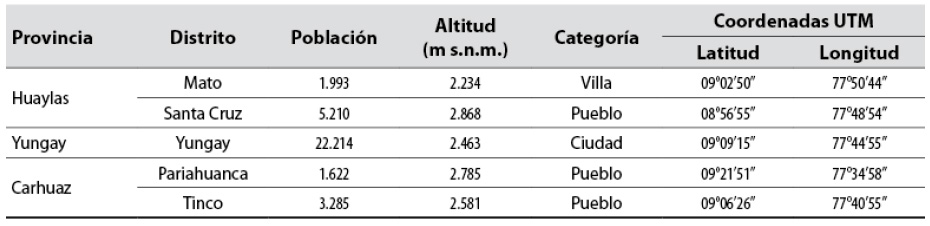

El estudio se realizó en el ámbito de influencia de tres provincias y cinco distritos del departamento de Áncash, consideradas como las principales zonas productoras de kiwicha (tabla 1).

Tabla 1 Ubicación, población y descripción geográfica de las zonas de estudio del departamento de Áncash, Perú

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017)

Para definir la muestra de las unidades agropecuarias (UA) en estudio, de una población de 448 productores mediante la técnica de muestreo probabilístico, la población total de productores de kiwicha fueron divididos en diferentes subgrupos o estratos. El procedimiento metodológico de tipo irrestricto aleatorio proporcional y estratificado permitió definir una muestra de 115 productores (Martínez-Reyna, 2013; Pinedo et al., 2018), en cinco distritos más representativos de cultivo de kiwicha del departamento de Áncash, quienes proporcionaron información necesaria para definir las características de los distintos tipos de productores (Pinedo et al., 2018).

La tipología de los sistemas de producción se realizó a partir del análisis de acceso a tierras de cultivo, área cultivada, disponibilidad de mano de obra, manejo del cultivo, rendimiento, así como de las diferentes combinaciones de sistemas de cultivo y practicados por las unidades de producción, así como los procesos de acumulación diferenciada en capital (costos de producción, ingreso neto familiar) y el nivel de intensificación de las unidades agrícolas (prácticas de rotación de cultivos), considerando las propuestas metodológicas planteadas por Escobar y Berdegué (1990), Apollin y Eberhart (1999) y Maletta (2017).

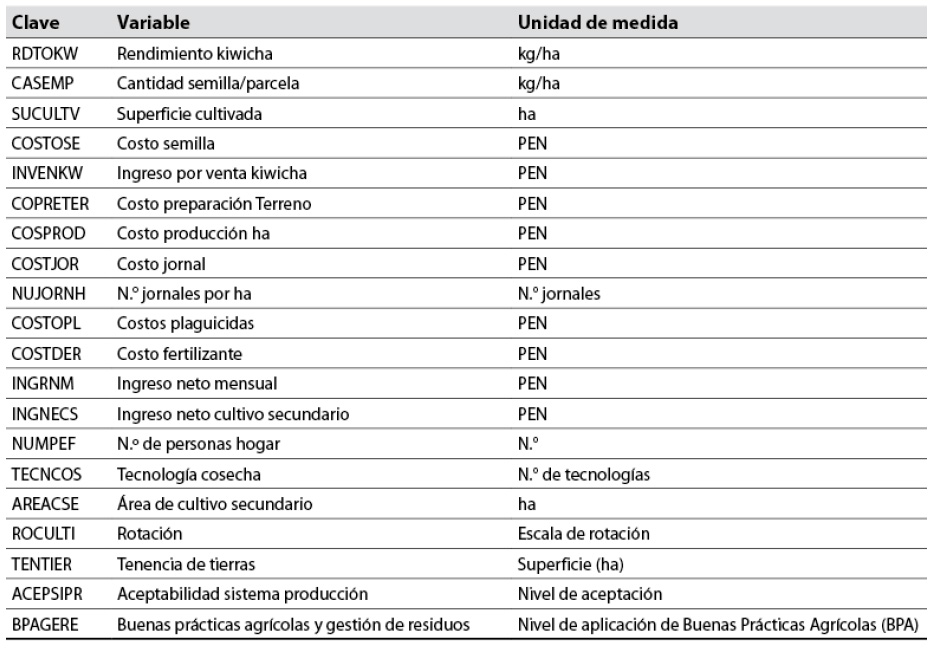

Esto facilitó la elaboración de cuestionarios con preguntas estructuradas (Pinedo et al., 2018), asociadas a 61 variables primarias, cualitativas y cuantitativas, que fueron definidas y codificadas para su posterior procesamiento y análisis (Coronel de Renolfi & Ortuño, 2005). De las 61 variables originales, se seleccionaron aquellas que efectivamente pudieran contribuir a la tipificación buscada (tabla 2).

Tabla 2 Variables en estudio seleccionadas para la caracterización de las unidades productivas de kiwicha (Amaranthus caudatus) de zonas seleccionadas del departamento de Áncash, Perú

Nota:Tasa de cambio al momento de la evaluación fue 1 PEN = 0,298 USD Fuente: Elaboración propia

La caracterización de las unidades de producción de kiwicha se realizó con base en los resultados del IV Censo Nacional del Agro (INEI, 2013) y los recogidos de encuestas aplicados en campo. Inicialmente, se determinó el marco teórico específico para la tipificación de las unidades productivas y, luego, se seleccionaron las variables en estudio para conocer la realidad de los sistemas de producción (Escobar & Berdegué, 1990).

Para ello, se elaboró un formato de cuestionario con preguntas estructuradas para captar información del sistema de explotación agropecuaria y los aspectos socioeconómicos (Álvarez et al., 2014; Pinedo et al., 2018). La información recogida a través de los cuestionarios fue ordenada y sistematizada en una hoja de cálculo con la herramienta Excel® 2013. Posteriormente, los datos fueron procesados con el software SPSS v22 e Infostat. Para el análisis de componentes principales (ACP) se utilizaron variables cuantitativas, mientras que algunas variables de tipo categórica fueron transformadas en una escala de números.

De las 61 variables en estudio, aquellas con coeficiente de variabilidad (CV) menor a 40 % fueron descartadas por carecer de poder discriminatorio y no contribuir sustancialmente al análisis multivariante (Lores et al., 2008). Con 20 variables seleccionadas por su mayor poder discriminatorio, se realizó el ACP, mediante el método Ward y la rotación Varimax (Carrasco et al., 2017; Criollo et al., 2016; Velázquez & Perezgrovas, 2017).

El manejo estadístico de los datos se realizó con el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Todas las variables cuantitativas seleccionadas fueron estandarizadas mediante la transformación en valores de Z, para eliminar los valores de escala y de unidad de medida (uniformidad en las unidades de medida utilizadas); de esta manera, se evitó la influencia de diferentes niveles de unidades de medida (García & Calle, 1998; Velázquez & Perezgrovas, 2017).

Se identificaron variables influyentes en la conformación de grupos y aquellas variables altamente correlacionadas entre sí (Tuesta et al., 2014). Los componentes con ejes cuyo valor propio era superior a 1,0 o que explicaran más del 60 % de la variabilidad fueron seleccionados (Álvarez et al., 2014).

Para el análisis clúster, se utilizaron 20 variables discriminantes mediante la técnica de agrupamiento jerárquico (Tovar et al., 2015), que ayudó a conformar grupos homogéneos de sistemas con características similares o tipologías, con mínima variabilidad dentro del grupo y máxima, entre grupos (Coronel de Renolfi & Ortuño, 2005; Paz et al., 2000; Tovar et al., 2015), que facilitaron el entendimiento de la complejidad de los sistemas (Álvarez et al., 2014).

Resultados y discusión

Distribución de la población encuestada por comunidades

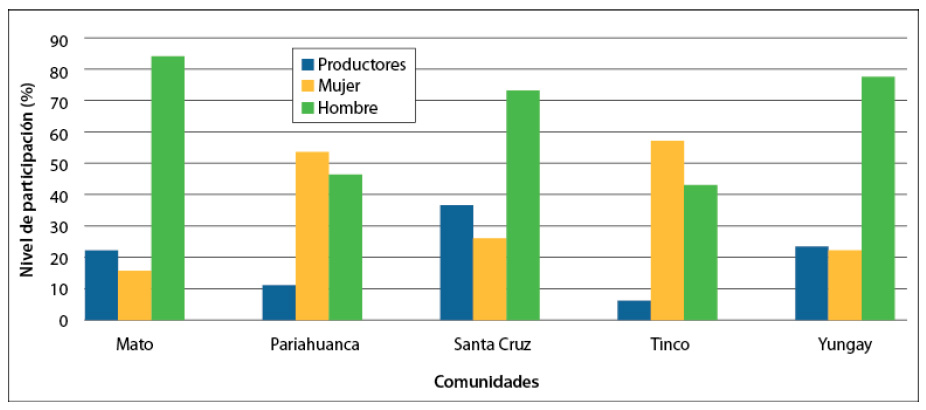

En todas las UA estudiadas se encontraron cultivos de kiwicha como parte del sistema de producción diversificada predominante en la zona. Respecto a la ubicación y porcentaje de agricultores con cultivo de kiwicha, la mayor cantidad de productores se encuentran en la comunidad de Santa Cruz (34,7 %), seguido por Yungay (22,3 %), Mato (21,5 %) y Parihuanca (10,7 %), mientras que en la comunidad de Tinco (5,8 %) se encontró la menor cantidad de UA. Al respecto, Barreto (2017) señala que, en las UA donde se encuentra el cultivo de kiwicha, este no necesariamente es el cultivo principal, sino parte de su sistema tradicional de producción diversificada.

Con respecto al rol que cumplen el hombre y la mujer, en las comunidades de Matos, Santa Cruz y Yungay, la responsabilidad en la conducción de las parcelas de hombres frente a mujeres es mayor, mientras que en Pariahuanca y Tinco las UA se encuentra a cargo de las mujeres (figura 1). Según el INEI (2013), de la población censada en el departamento de Áncash, el 64,8 % son varones y el 35,28 % mujeres; no obstante, la encuesta demográfica y de salud familiar realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) indica que la población rural femenina en Áncash es 47,5 %. El rol de la mujer es clave en el manejo de las unidades parcelarias, así como de la conservación de los recursos y la generación adicional de ingresos (Comunidad Andina de Naciones [CAN], 2011; Minagri, 2015).

Las mujeres han adaptado y seguido prácticas tradicionales y tecnológicas útiles para cada uno de los tipos de producción en donde se encuentran involucradas; sin embargo, a pesar de ser la columna vertebral de la producción y suministro de alimentos de consumo familiar, las mujeres enfrentan limitaciones aún mayores, debido a una serie de factores culturales, tradicionales y sociológicos, como la escasa apertura en la toma de decisiones de la comunidad o la ocupación de cargos directivos (Caselato & Amaya, 2012; González et al., 2015; Sánchez & Navarrete, 2017; Vieyra et al., 2014).

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Distribución porcentual de la población de hombres y mujeres en las tareas de manejo de las unidades productivas de kiwicha en la zona de estudio. Departamento de Áncash, 2016-2017

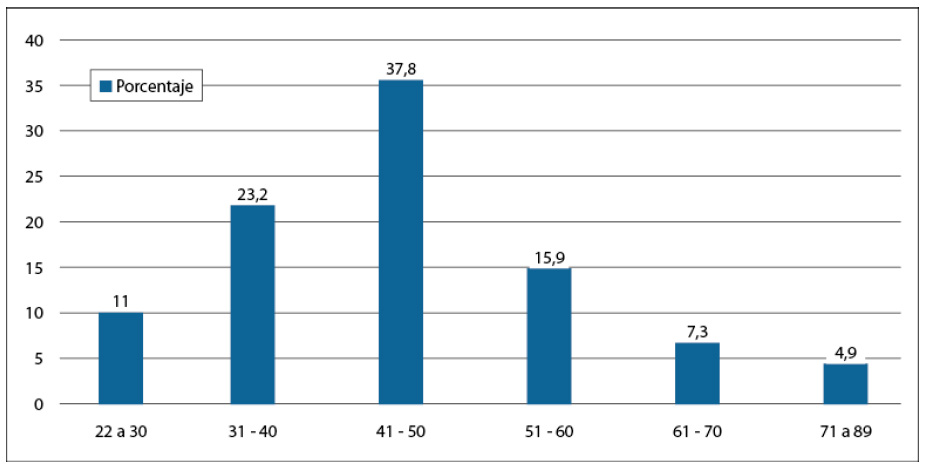

Con respecto a la edad de los productores, en las comunidades de Mato, Pariahuanca, Santa Cruz, Tinco y Yungay, el 71,0 % se encuentran entre los 22 y 50 años, mientras que el 15,2 % está entre 71 y 89 años de edad (figura 2). Actualmente, la proporción de personas en edad de trabajar en el área rural del ámbito de estudio es 57,5 % (INEI, 2014). Esta información es complementada por el Gobierno Regional de Áncash (Gorea, 2008), que sostiene que el 70,8 % de la población está en edad de trabajar.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Grupos de productores de kiwicha clasificados por edad en las provincias de Yungay, Huaylas y Carhuaz, Áncash, 2016-2017

Con respecto a al nivel de educación, se identificaron cinco niveles: el 27,0 %, con nivel parcial o total de educación superior; el 33,0 %, con secundaria incompleta y completa; el 26,1 %, con algún nivel de primaria; el 0,2 %, con nivel inicial o prescolar, y el 13,8 % es considerada población analfabeta; por lo tanto, el 86,3 % saben leer y escribir.

Gracias a la política educativa de los gobiernos de los últimos 15 años, la tasa de analfabetismo ha disminuido y se refleja en un mayor porcentaje de habitantes de la zona rural con algún nivel de educación. En los últimos cinco años la tasa de analfabetismo ha disminuido del 7,1 % al 5,9 %, entre otros factores por el incremento de migración a las ciudades o centros poblados donde tienen mejores oportunidades para acceder a los servicios educativos (Pinedo et al., 2017).

La educación puede ser un factor influyente en la adopción de tecnologías (Ayora, 2015; Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo [Cimmyt], 1993; Pinedo et al., 2017). Sin embargo, en contextos de agricultura familiar campesina se recomienda innovar los procesos de aprendizaje. Al respecto, Pinedo (2019) menciona que la metodología de escuelas de campo de agricultores (ECA), por sus principios de aprender haciendo, permite procesar información y, con base en el análisis de las parcelas en los agroecosistemas, genera conocimiento para solucionar los problemas de manejo de cultivos.

La preferencia de lugar de residencia de los productores está asociada a la edad, expectativas de la población y oportunidades que encuentren su entorno: el 54 % de los agricultores reside en la chacra; el 34 %, en un centro poblado cercano a la chacra, el 15 %, en la ciudad; el 5 %, entre la chacra y el centro poblado, y el 2 % restante no especifica. Al respecto, Apollin y Eberthart (1999) y Pinedo et al. (2018) indicaron que la calidad de la vivienda y los servicios con los que cuentan es un factor determinante para la permanencia de los productores en la zona rural y cerca de sus unidades agrícolas.

En las UA evaluadas, el 43,9 % tiene viviendas de material adobe en buen estado; 54,9 % de los agricultores posee viviendas de material adobe en regular estado, mientras que el 1,20 % posee viviendas deterioradas y en malas condiciones. Asimismo, el 80,5 % cuenta con servicios de agua, desagüe y luz, mientras que el 1,2 % solo cuenta con agua de manantiales. Al respecto, el Gorea (2008), en los estudios de población y vivienda de Áncash, encontró que el 83,2 % de las viviendas ubicadas en el ámbito rural tenía acceso a agua potable, y el 41,7 % de viviendas disponía de desagüe.

La satisfacción de las necesidades básica en las poblaciones rurales y su efecto en las mejores condiciones de vida de los pobladores pueden ser un factor clave para incentivar la permanencia de los productores en el campo (Córdova, 2009), pero requiere de políticas de fomento para mejorar el manejo y rentabilidad de sus UA (Pinedo et al., 2018), tomando en cuenta que el mercado mundial del amaranto es cada vez más amplio, fundamentalmente por las posibilidades de mejores condiciones socioeconómicas que ofrece el cultivo (González et al., 2015; Sánchez et al., 2016).

En cuanto a la variable de tenencia de tierras, en las cinco comunidades se constató que el 67,1 % tiene la condición de propietario, mientras que el 22 % está en proceso de titulación de sus tierras. En los últimos 15 años la situación de la tenencia de tierras ha cambiado. Se ha incrementado el número de UA en parcelas cuya superficie promedio alcanza las 0,8 ha (INEI, 2013), lo que dificulta implementar planes de producción en economías de escala (Maletta, 2017).

Respecto a la generación de empleo familiar, el estudio indica que 39 % de la mano de obra proviene directamente de la familia, el 24,4 % contrata trabajadores y el 35 % utiliza la mano de obra familiar y mano de obra contratada. Barreto (2017) indica que en Carhuaz el 56,1 % de las familias utiliza únicamente mano de obra familiar; un 22,1 % utiliza mano de obra pagada, y el 21,80 % emplea ambas formas. Por los resultados se puede afirmar que se encuentra un tipo de agricultura familiar en transición hacia modelos de producción más integrados al mercado, puesto que un alto porcentaje de familias contrata peones en sistemas de producción poco diversificados con tendencia al monocultivo aún en minifundio (Barreto, 2017; CAN, 2011; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], 2015; Minagri, 2015; Pinedo et al., 2017).

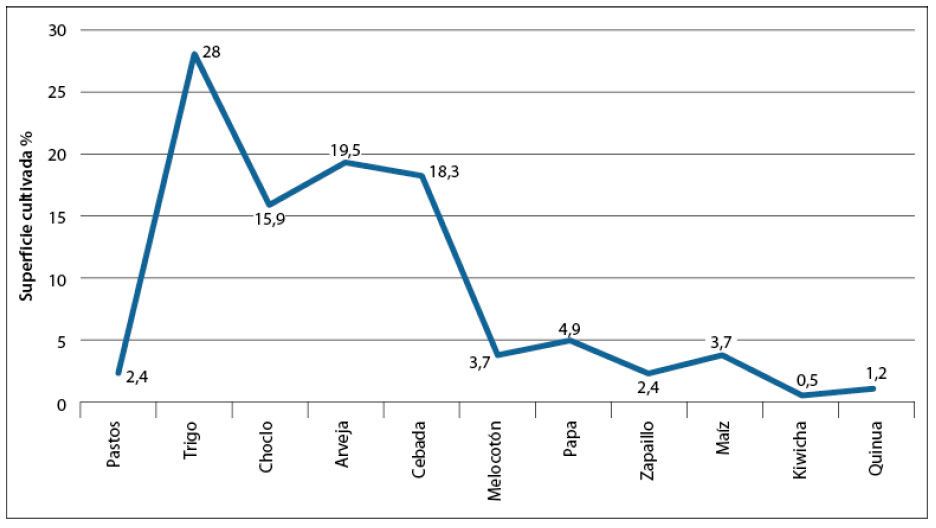

Los cultivos predominantes en la zona de estudios son el trigo (Triticum aestivum L.), maíz-choclo (Z. mays L.), papa (Solanum tuberosum L.), arveja (Pisum sativum L.) y cebada (Hordeum vulgare L.) y, en pequeña escala, kiwicha, quinua (Chenopodium quinoa Willd.), frutas y cultivos de panllevar como zapallo (Cucurbita maxima Duch.) (figura 3). Según Barreto (2017), a nivel del departamento de Áncash, en zonas de producción ubicadas entre 2.650 y 2.900 m s.n.m., los cuatro cultivos de mayor importancia son la papa, el maíz, el frijol y los forrajes, principalmente la alfalfa (Medicago sativa L.).

Fuente: Elaboración propia

Figura 3 Porcentaje de área dedicada a los diferentes cultivos de importancia en Santa Cruz y Huaylas, en el departamento de Áncash

Con relación a las brechas tecnológicas, de acuerdo con el INEI (2013), de los 2.164.000 de productores, solo el 10 % recibió algún tipo de capacitación y asistencia técnica. El estudio indica que la tecnología empleada en el cultivo de kiwicha es de media a baja.

A medida que se reduce el área cultivada de kiwicha, los productores conservan modelos tradicionales de producción, mientras que en superficies mayores a una hectárea adoptan paquetes tecnológicos que incluye uso de semilla certificada y agroquímicos. En parcelas muy pequeñas, la preparación de los suelos se realiza en forma manual y con tracción animal. Barreto (2017) indicó que en el manejo de las UA se emplean prácticas tradicionales como la labranza mínima, con herramientas y aperos tradicionales, uso de semilla propia, y conservan características propias de la zona. Se evidencia que el manejo tradicional sigue siendo una alternativa tecnológica viable para los frágiles agroecosistemas de los valles interandinos de Áncash y puede ser sostenible económicamente si al productor le genera ingresos suficientes para el mantenimiento familiar (Pinedo, 2019; Sánchez et al., 2016; Sarandón, 2002).

Análisis de componentes principales (ACP)

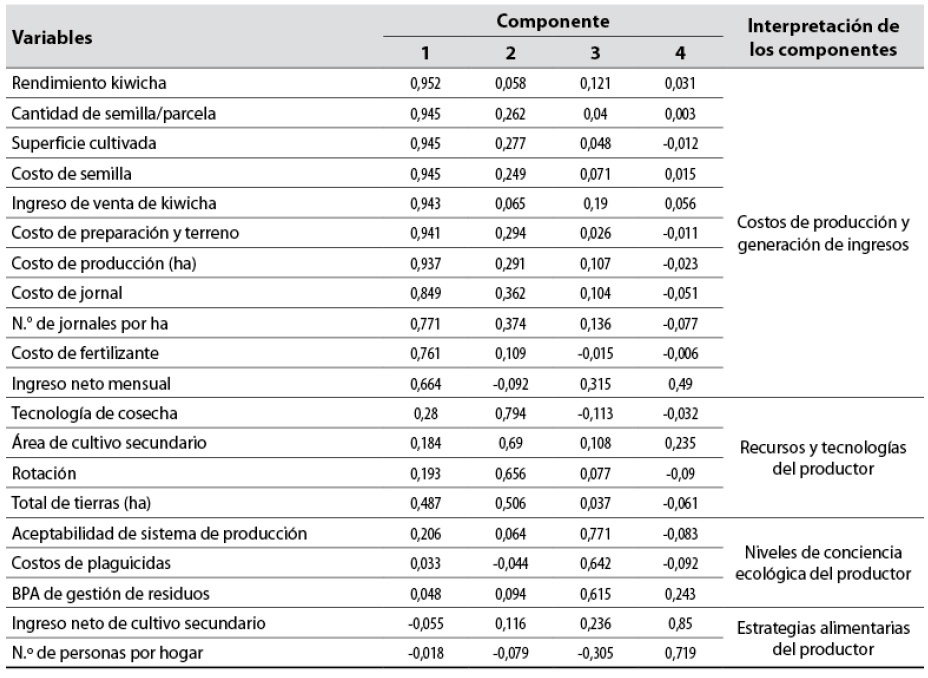

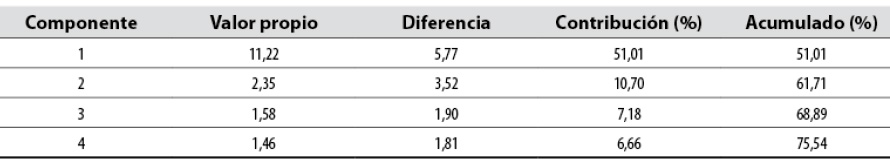

Mediante el análisis de ACP, empleando 20 variables de mayor poder discriminatorio y no correlacionadas entre sí (tabla 1), se obtuvo cuatro componentes principales que contribuyen a explicar el 75,5 % de la varianza determinada (tabla 3).

Tabla 3 Valores propios de la matriz de correlación y niveles de contribución (%) de la varianza de las unidades de producción de kiwicha

Fuente: Elaboración propia

Los valores reajustados con la matriz de componente rotado se muestran en la tabla 4. El componente 1 (C1), es el más influyente y explica mejor las tipologías de productores (51,01 %), así como explica las variables que inciden en los costos de producción del cultivo de kiwicha. El componente 2 (C2) explica los recursos y tecnología del productor. El componente 3 (C3) se refiere a los niveles de conciencia ecológica del productor y el componente 4 (C4), que contribuye con 6,66 %, explica las estrategias de seguridad alimentaria del productor en sistemas de policultivo. Con respecto a los componentes C3 y C4, Pinedo et al. (2018) y Sarandón (2002) indicaron que los segmentos de productores que practican sistemas de cultivo tradicional muestran mayor conciencia ecológica en el manejo de sus recursos y, como parte de sus estrategias de seguridad alimentaria, practican la alternancia de cultivos, la asociación y la diversificación productiva (CAN, 2011; Maletta, 2017).

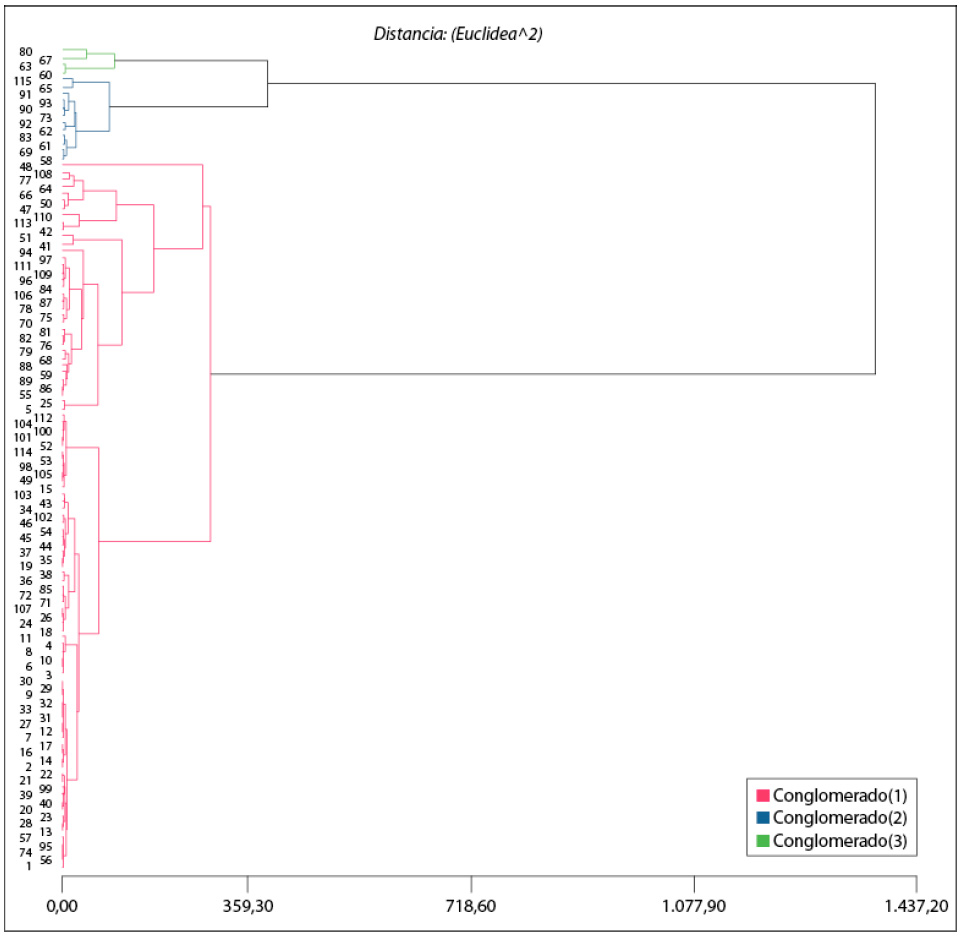

Análisis de conglomerados clúster

Se conformaron tres conglomerados (figura 4), grupos que al interior presentan sistemas productivos similares, considerando las cuatro nuevas variables sintéticas halladas en el ACP (Coronel de Renolfi, & Ortuño, 2005; Paz et al., 2000): el conglomerado 1 (CG1), conformado por productores de minifundio; el conglomerado 2 (CG2), por pequeños productores, y el conglomerado 3 (CG3), por medianos productores. Las variables de tipificación que determinaron los conglomerados fueron escala de producción y superficie cultivada de kiwicha (Coronel de Renolfi & Ortuño, 2005; Maletta, 2017; Pinedo et al., 2018).

Fuente: Elaboración propia

Figura 4 Dendograma de tipificación: minifundio, pequeños y medianos productores de kiwicha en la zona de estudio del departamento de Áncash, Perú

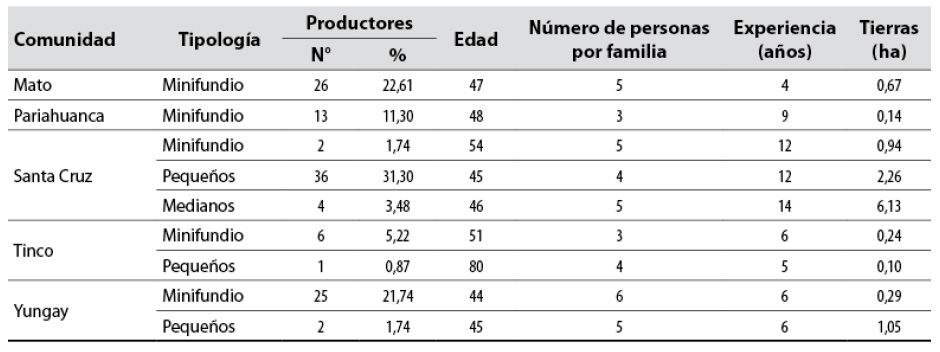

En el análisis individual por comunidades, en Mato y Pariahuanca solo se encontraron productores de minifundio, mientras que en Santa Cruz se encontraron los tres tipos de productores, y en Tinco y Yungay, productores de minifundio y pequeños productores (tabla 5).

En cuanto al porcentaje de productores por comunidad, se identificaron 115 agricultores que integran en sus UA el cultivo de kiwicha, de los cuales el 36,52 % de los productores se encuentran en Santa Cruz, 23,48 % en Yungay, 22,61 % en Mato, 11,30 % en Pariahuanca y 6,09 % en Tinco.

Con respecto a la tenencia de tierras, los agricultores de minifundio en promedio poseen 0,56 ha, los pequeños productores, 1,14 ha, y los medianos, 6,13 ha. De acuerdo con la tipificación realizada por el IICA (2015), Maletta (2017) y Pinedo et al. (2017) señalaron que productores de minifundio poseen menos de 1 ha y el grupo de pequeños productores hasta 3 ha, mientras que el tercer grupo —medianos productores—, más de 5 ha.

De acuerdo con la tipificación establecida, el CG1 estaría considerado en el tipo de agricultura familiar de subsistencia (CAN, 2011; Escobal, 2015; Maletta, 2017). Los productores de este segmento —CG1— carecen de suficiente tierra, ganado o infraestructura productiva como para generar ingresos monetarios o no monetarios que les permita cubrir la canasta básica de alimentos o los requerimientos calóricos mínimos, mientras que el CG2 y CG3 podrían pertenecer al grupo de agricultura familiar en transición, por tener excedentes para el mercado (CAN, 2011).

Tabla 5 Tipología de productores en relación con la distribución de agricultores con cultivos de kiwicha, edad, número de personas por familia, experiencia en el cultivo de kiwicha y posesión de tierras

Fuente: Elaboración propia

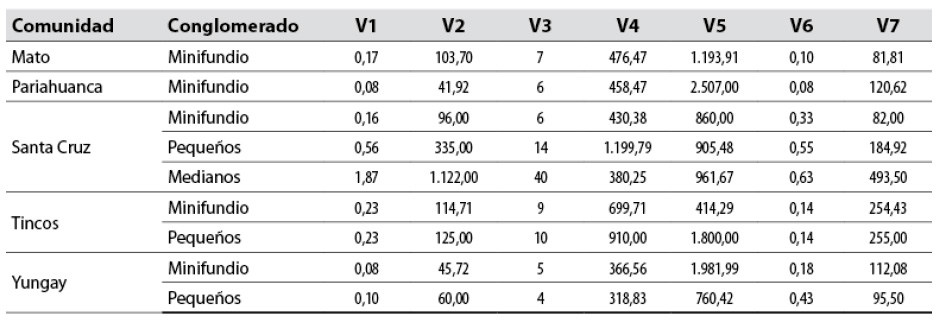

Los ingresos económicos y la rentabilidad del cultivo de kiwicha resultaron del aporte de siete variables (tabla 6). Los menores ingresos económicos se constataron en los productores del CG1 con un ingreso neto mensual promedio de PEN 130,20. En el caso del CG2 el promedio ingreso neto mensual es mayor al CG1 en un 27,05 %, pues generan ingresos mensuales por PEN 178,47. Los medianos productores del CG3 generan el mayor promedio de ingresos económicos (PEN 493,50), y superan al CG2 y CG1 en 176,52 % y 279,03 %, respectivamente. Ninguno de los grupos alcanza el salario mínimo vital establecido por el gobierno peruano (PEN 850).

Tabla 6 Variables de influencia en la sostenibilidad económica de las unidades agrícolas de producción de kiwicha

Nota:superficie de siembra (V1), costo de preparación de terreno (V2), N.° de jornales (V3), costo de producción (V4), rendimiento en kg/ha (V5), superficie de cultivo secundario en ha (V6), e ingreso neto mensual (V7). (Cifras en PEN). TC = 3,35 USD (1 PEN = 0,298 USD).

Fuente: Elaboración propia

Los productores de minifundio muestran los más bajos niveles de V7, reflejados por la agricultura de pequeña escala con una superficie media de 0,14 ha, mientras que los medianos productores, con 0,30 ha, destinan su producción para el autoconsumo y los escasos excedentes para la venta al mercado local. Posiblemente, estos dos segmentos de productores puedan incrementar sus áreas de cultivo, pero se evidencia escaso fomento del cultivo, y la tendencia en los próximos años será de una menor superficie cultivada de kiwicha (Minagri, 2017). El tipo de agricultura altamente fragmentada limita el escalamiento de las economías del productor (CAN, 2011; Maletta, 2017), mientras que los pequeños y medianos productores pueden tener mejores posibilidades de negociación e integración al mercado (IICA, 2015; Pinedo et al., 2018; Sánchez et al., 2016).

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2017) en el Perú la economía creció un 87 % y la pobreza cayó del 58,7 % al 22,7 % entre 2004 y 2015, lo que lo clasifica como país con alto índice de desarrollo humano (0,73); sin embargo, en la zona de estudio persisten las desigualdades estructurales, sobre todo entre los pobres y los vulnerables, siendo la zona de sierra la más vulnerable con una tasa de pobreza del 49 %. De acuerdo con el INEI (2016), el costo promedio mensual de la canasta alimentaria familiar en la zona rural de la sierra es PEN 234, y el ingreso per cápita promedio mensual en el área rural de la sierra es PEN 417. Los ingresos mensuales promedio de los tres conglomerados: productores de minifundio, pequeños y medianos, alcanzan en promedio PEN 130,20, PEN 178,47 y PEN 493,50, respectivamente. Estos valores reflejan un nivel de pobreza monetaria (PNUD, 2017) con respecto a los ingresos económicos de los productores.

Posiblemente solo los medianos productores se mantengan en esta actividad productiva en los siguientes años. Finalmente se puede inferir que los productores de las tres tipologías identificadas a la luz de sus niveles de ingreso neto mensual aportan muy poco a la sostenibilidad del cultivo de kiwicha. Para ser sostenible, un sistema debe generar suficientes ingresos económicos, facilitar el acceso a bienes y servicios y contribuir con el uso adecuado de los recursos naturales (Sarandón, 2002).

Por lo tanto, tomando en cuenta que el cultivo de kiwicha es ampliamente reconocido por su alto contenido de proteínas y sus cualidades nutricionales (Caselato & Amaya, 2012) y su capacidad de adaptarse a diversas condiciones climáticas y ambientales, es una alternativa para enfrentar los desafíos del cambio climático (Ponce et al., 2015) y una estrategia factible para contribuir a la seguridad alimentaria nacional (CAN, 2011; Minagri, 2015), sin dejar de ser una alternativa viable para asegurar ingresos económicos sostenibles (González et al., 2015; Maletta, 2017; Sánchez & Navarrete, 2017; Sánchez et al., 2016).

Conclusiones

El análisis aplicado a las 115 unidades de producción de kiwicha estudiadas permitió identificar tres tipos de productores, constituidos por grupos de fincas bastante próximas, de acuerdo con el criterio de las variables utilizadas. Se obtuvo por otra parte un conjunto de observaciones sobre las estructuras de producción y financiamiento de las fincas y la composición de las variables que las caracterizan.

Las mujeres cumplen un papel importante en la conducción y generación de ingresos familiares en las unidades evaluadas. Sin embargo, su rol solo se limita a la producción primaria, desaprovechando las potencialidades de los granos de kiwicha; por su alto contenido de proteínas (14 % a 17 %), este cultivo puede ser una gran oportunidad de revalorar el rol de la mujer integrando sus saberes y prácticas de cultivos con la generación de valor agregado mediante industrias comunitarias rurales.

La producción de kiwicha es mínima dentro de la cédula de cultivo del agricultor, es decir, su importancia es significativa desde el punto de vista de seguridad alimentaria familiar; en el contexto global de la unidad productiva, es una actividad que se caracteriza por su baja rentabilidad y escaso aporte a la generación de ingresos para las familias dedicadas a su cultivo.

Sin embargo, dado el actual contexto de cambio climático (presencia recurrente de fenómenos climáticos adversos como la sequía, olas de calor por el incremento de las temperaturas) y debido a las características agronómicas del cultivo, es una alternativa viable para mejorar la seguridad alimentaria local y la situación socioeconómica de los productores.

Agradecimientos

Los autores agradecen a los productores y profesionales conocedores del cultivo de kiwicha del ámbito de estudio por su apoyo y contribución en la investigación.

REFERENCIAS

Álvarez, S., Paas, W., Descheemaeker, K., Tittonell, P., & Groot, J. C. J. (2014). Construcción de tipologías, una forma de manejar la diversidad de las fincas: directrices generales para Humidtropics. Informe para el Programa de Investigación de CGIAR sobre Sistemas de los Trópicos Húmedos. Plant Sciences Group, Wageningen University. [ Links ]

Apollin, F., & Eberhart, C. (1999). Análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio rural. Guía metodológica. Camaren. [ Links ]

Ayora, L. (2015). Determinación de atributos y evaluación de la sustentabilidad de parcelas agrícolas (fincas) en la cuenca media y baja del río Supe, Barranca. Aporte Santiaguino, 8(2), 229-240. http://dx.doi.org/10.32911/as.2015.v8.n2.228 [ Links ]

Barreto, J. F. (2017). Caracterización y sostenibilidad de los sistemas agropecuarios tradicionales de Carhuáz, Ancash, Perú [PhD thesis, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)]. Repository UNALM. http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/2907 [ Links ]

Carrasco, C. R., Figueredo, C. R., Curbelo, R. L., & Masaquiza, M. D. (2017). Caracterización de fincas ganaderas para el trabajo de extensión rural en Ecuador. I. Determinación de las principales heterogeneidades. Revista de Producción Animal, 29(2), 1-5. http://scielo.sld.cu/pdf/rpa/v29n2/rpa01217.pdf [ Links ]

Carrillo, B., Moreira, V., & Gonzales, J. (2011). Caracterización y tipificación de sistemas productivos de leche en la zona centro- sur de Chile: un análisis multivariable. Idesia, 9(1), 71- 81. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292011000100010 [ Links ]

Caselato, V. M., & Amaya, F. (2012). State of Knowledge on Amaranth Grain: A Comprehensive Review. Journal of Food Science, 77(4), 93-104. https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2012.02645.x [ Links ]

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo [Cimmyt]. (1993). La adopción de tecnologías agrícolas: Guía para el diseño de encuestas. Programa de Economía del CIMMYT. https://repository.cimmyt.org/bitstream/handle/10883/894/42408.pdf?sequence=1&isAllowed=y [ Links ]

Comunidad Andina de Naciones [CAN]. (2011). Agricultura Familiar Agroecológica Campesina en la Comunidad Andina. Comunidad Andina - Secretaría General. [ Links ]

Córdova, H. (2009). Ventajas y desventajas del desarrollo rural sostenible en ambientes de montaña. Espacio y Desarrollo, 21, 7-19. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5339546 [ Links ]

Coronel de Renolfi, M., & Ortuño, S. (2005). Tipificación de los sistemas productivos agropecuarios en el área de riego de Santiago del Estero, Argentina. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericano de Economía, 36(140), 63-88. http://www.scielo.org.mx/pdf/prode/v36n140/v36n140a4.pdf [ Links ]

Criollo, E. H., Lagos, B. T., Bacca, I. T., & Muñoz, B. J. (2016). Caracterización de los sistemas productivos de café en Nariño, Colombia. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 19(1), 105-113. https://doi.org/10.31910/rudca.v19.n1.2016.260 [ Links ]

Escobal, J. (2015). Agricultura peruana: nuevas miradas desde el Censo Agropecuario, Grade. [ Links ]

Escobar, G., & Berdegué, J. (1990). Tipificación de sistemas de producción agrícola. Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción. [ Links ]

Espitia, E., Mapes, C., Escobedo, D., De la Olán, M., Rivas, P., Martínez, G., Cortés, L., & Hernández, J. M. (2010). Conservación y uso de los recursos genéticos de Amaranto en México. INIFAP, Centro de Investigación Regional Centro, Celaya. [ Links ]

García, C. H., & Calle, L. M. (1998). Consideraciones metodológicas para la tipificación de sistemas de producción bovina a partir de fuentes secundarias. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 2(2), 1-15. https://doi.org/10.21930/rcta.vol2_num2_art:166 [ Links ]

Gobierno Regional de Ancash [Gorea]. (2008). Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021 de Ancash. Gerencia de Planeamiento. [ Links ]

González, F. R., Vera, A., & Lerma, D. L. (2015). Estrategia de comercialización competitiva del amaranto en San Luis Potosí. Perspectivas, 10(1), 71-93. http://publicaciones.eco.uaslp.mx/VOL17/Volumen_10.4.PDF [ Links ]

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA]. (2015). Estudio: el mercado y la producción de quinua en el Perú. http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/2652/1/BVE17038730e.pdf [ Links ]

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2013). Resultados definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. INEI. http://proyectos.inei.gob.pe/web/DocumentosPublicos/ResultadosFinalesIVCENAGRO.pdf [ Links ]

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2014). Ancash: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1213/PDF/libro.pdf [ Links ]

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2016). Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libro.pdf [ Links ]

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2017). Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados 2017. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1420/libro.pdf [ Links ]

Lores, A., Leyva, A., & Varela, M. (2008). Los Dominios de Recomendaciones: Establecimiento e importancia para el análisis científico de los agroecosistemas, Cultivos Tropicales, 29(3), 5-10. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193221653001 [ Links ]

Maletta, H. (2017). La pequeña agricultura familiar en el Perú. Una tipología micro regionalizada. In IV Censo Nacional Agropecuario 2012: Investigaciones para la toma de decisiones en políticas públicas. Libro V. Lima, FAO. [ Links ]

Martínez-Reina, A. M. (2013). Caracterización socioeconómica de los sistemas de producción de la región de La Mojana en el Caribe de Colombia. Corpoica Ciencia Tecnología Agropecuaria, 14(2), 165-185. https://doi.org/10.21930/rcta.vol14_num2_art:406 [ Links ]

Ministerio de Agricultura y Riego [Minagri]. (2015). Estrategia nacional de agricultura familiar 2015-2021. https://www.agrorural.gob.pe/wp-content/uploads/2016/02/enaf.pdf [ Links ]

Ministerio de Agricultura y Riego [Minagri]. (2016). Estadística agraria. Oficina de Información Agraria. https://www.gob.pe/minagri#informes-y-publicaciones [ Links ]

Ministerio de Agricultura y Riego [Minagri]. (2017). Sistema Integrado de Estadística Agraria: Anuario estadístico de producción agrícola 2017. http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuariosestadisticos [ Links ]

Paz, R., Álvarez, R., & Castaño, L. (2000). Parámetros técnico-productivos y tipologías en los sistemas caprinos tradicionales en áreas de secano. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, 8(2), 59-68. [ Links ]

Pinedo, R. (2019). Innovaciones tecnológicas con metodología de ECA en producción y adopción de uso de semilla certificada en sistemas de Agricultura Familiar. Tierra Nuestra, 13(1), 77-86. http://doi.org/10.21704/rtn.v13i1.1294 [ Links ]

Pinedo, R., Gómez, L., & Julca, A. (2017). Caracterización de sistemas de producción de quinua (Chenopodium quinoaWilld.) en el distrito de Chiara, Ayacucho. Aporte Santiaguino, 10(2), 351- 364. https://doi.org/10.32911/as.2017.v10.n2.176 [ Links ]

Pinedo, R., Gómez, L., & Julca, A. (2018). Sostenibilidad de sistemas de producción de quinua (Chenopodium quinoa Willd.). Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 5(15), 399-409. http://doi.org/10.19136/era.a5n15.1734 [ Links ]

Ponce, C., Arnillas, C. A., & Escobal, J. (2015). Cambio climático, uso de riego y estrategias de diversificación de cultivos en la sierra peruana. In J. Escobal, R. Fort, & E. Zegarra (Eds.), Agricultura peruana: nuevas miradas desde el Censo Agropecuario (pp. 171-217). Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). [ Links ]

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2017). Documento del Programa para Perú (2017-2021). https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/documento-programa-pais-2017-20210.html [ Links ]

Sánchez, J., Argumedo, A., Álvarez, J. F., Méndez, J. A., & Ortiz, B. (2016). Análisis económico del sistema socio técnico del cultivo de amaranto en Tochimilco, Puebla. Acta Universitaria, 26(3), 95-104. https://doi.org/10.15174/au.2016.888 [ Links ]

Sánchez, K., & Navarrete, E. (2017). Amaranto en México: viejas estrategias productivas y nuevos consumidores. Investigaciones Sociales, 21(38), 45-57. https://doi.org/10.15381/is.v21i38.14213 [ Links ]

Sarandón, S. J. (2002). El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. In S. J. Sarandón (Ed.), Agroecología. El camino hacia una agricultura sustentable (pp. 393-414). Ediciones Científicas Americanas. https://wp.ufpel.edu.br/consagro/files/2010/10/SARANDON-cap-20-Sustentabilidad.pdf [ Links ]

Tovar-Paredes, J. L., Narváez-Solarte, W., & Agudelo-Giraldo, L. (2015). Tipificación de la gallina criolla en los agroecosistemas campesinos de producción en la zona de influencia de la selva de Florencia (Caldas). Luna Azul, 41, 57-72. http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n41/n41a04.pdf [ Links ]

Tuesta, H. O., Julca, O. A., Borjas, V. R., Rodríguez, Q. P., & Santisteban, M. M. (2014). Tipología de fincas cacaoteras en la subcuenca media del río Huayabamba, Distrito de Huicungo (San Martín, Perú). Ecología Aplicada, 13(2), 71-78. http://www.scielo.org.pe/pdf/ecol/v13n2/a01v13n2.pdf [ Links ]

Vargas, E., & Sánchez, G. G. (2015). Caracterización de tres organizaciones de producción agrícola de la subregión Caraigres: Parte 1. Análisis descriptivo de las agrocadenas. Tecnología en Marcha, 28(1), 24-36. https://doi.org/10.18845/tm.v28i2.2331 [ Links ]

Velázquez, J. A., & Perezgrovas, R. (2017). Caracterización de sistemas productivos de ganado bovino en la región indígena XIV Tulijá-Tseltal-Chol, Chiapas, México. Agrociencia, 51(3), 285-297. http://www.scielo.org.mx/pdf/agro/v51n3/1405-3195-agro-51-03-00285.pdf [ Links ]

Veneros, R., & Chico, J. (2017). Efecto del agroplasma en el crecimiento y rendimiento de la kiwicha, Amaranthus caudatus var. Oscar Blanco. Revista Científica de la Facultad de Ciencias Biológicas, 37(1), 4-12. https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/facccbiol/article/view/1998/1914 [ Links ]

Vieyra, J., Castillo, A., Losada, H., Cortés, J., Alonso, G., Ruiz, T., Hernández, P., Zamudio, A., & Acevedo, A. (2014). La participación de la mujer en la producción traspatio y sus beneficios tangibles e intangibles. Cuadernos de Desarrollo Rural, 53, 9-23. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1257 [ Links ]

Recibido: 05 de Junio de 2019; Aprobado: 17 de Septiembre de 2020

text in

text in