INTRODUCCIÓN

La Península de Yucatán se localiza al sureste de México y está rodeada al norte y al oeste por las aguas del Golfo de México, y por las del Mar Caribe por su costado del este2. Es notorio que en la anterior contextualización espacial se indican dos zonas compartidas por la Península: 1) el Golfo y 2) el Caribe. Se entiende por este último, el arco insular antillano y "la zona continental desde la costa de la Península de Yucatán hasta Venezuela"3. Se considera entonces que la ribera oriental peninsular, por ende, el llamado Caribe mexicano, es la única que forma parte de ese concepto geográfico4.

Desde una perspectiva histórica, para otros autores, sobre todo a partir de los enclaves militares españoles en el llamado "Caribe hispano", caracterizado por los elementos pétreos de poder que la corona española erigió desde el siglo XVI al XVIII con intenciones de proteger sus dominios de ultramar, dentro del concepto Caribe se considera inclusive al Golfo de México, por ende, a toda la región peninsular5.

No obstante, por cuestiones políticas y económicas -de donde nace la "ubicación" mencionada en el primer párrafo-, hoy día se excluye del Caribe a gran parte de la península yucateca6. Así, en un discurso en octubre de 2017 el gobernador de ese Estado mexicano, Rolando Zapata Bello, señaló lo siguiente: "Yucatán es un mosaico representativo del bagaje tradicional e histórico que caracteriza a todo México y esto demuestra que es el destino cultural del Caribe con una gran puerta de entrada marítima en el simbólico puerto de Progreso"7.

En la cita anterior se hace mención de la adhesión de la península al resto de la República mexicana con la cual comparte, según la nota, "un bagaje histórico y cultural", o sea se habla en un sentido de nación (alejada de lo Caribe), y a la vez se apunta que Yucatán es una zona limítrofe al Caribe. Sin embargo, las primeras referencias quedan sin sustento dado que la región yucateca histórica y culturalmente ha tenido más relación con otros destinos, léase caribeños o allende esos lares, que con el centro político administrativo de esa nación.

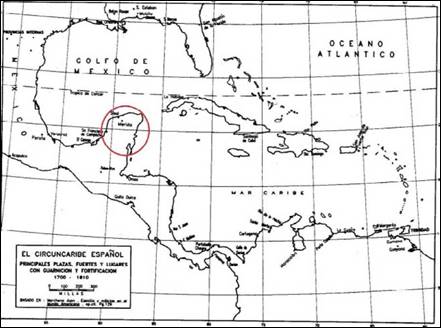

Debido a las restricciones metodológicas al utilizar la definición señalada para el Caribe, en estas líneas se opta por utilizar la de Circuncaribe. Este concepto geográfico, mucho más amplio que el otro, abarca todo el espacio que cubre las Antillas Mayores y Menores, además de las costas continentales de las cuencas marítimas del Golfo-Caribe. En este ámbito colonial de larga duración, interactuaban diversas metrópolis europeas que con el tiempo fueron arrebatando territorio a España8.

Ese Caribe insular y continental se imbricó entre sí por muchos lazos a través de las centurias, pero tal vez ninguna como el binomio de esclavitud y el azúcar que llegaron a ser sinónimos en toda el área del Caribe9. Actualmente, en esa derivación del concepto geográfico al imaginario social, las playas paradisíacas y el ocio, son sinónimo de Caribe10, sin faltar la idea de que la presencia de afrodescendientes es el componente general de su población.

Fuente: Von Grafenstein (1997), Mapa 6, modificado.

Mapa No 1. El Circuncaribe (islas y costas continentales). La Península de Yucatán señalada en el círculo rojo.

Para la Península de Yucatán, al sureste de México, la presencia de africanos y afromestizos se registra desde finales del siglo XVI hasta la mitad del siglo XX. Con el correr de los años los discursos nacionalistas posrevolucionarios en la última centuria, orientados a lo mestizo, obligaron a la memoria histórica a desaparecer lo africano y, por ende, negar la participación de los negros en la construcción de la identidad11 mexicana y yucateca. El título del texto de Fernández y Negroe (1995), Una población perdida en la memoria: los africanos de Yucatán,12 ilustra sobremanera lo antes dicho.

La prolongada estadía de ese grupo social en la región peninsular se entiende por su ubicación en el contexto del Circuncaribe, lo que dio ocasión para que tuviese una fuerte relación con su zona insular13. A Yucatán se llevaron africanos en estado de esclavitud;14 aunque también fue escenario de la venta de seres humanos directamente llevados desde el África, o en semejantes condiciones como parte de las diásporas intercaribeñas15.

Con esas dos precisiones como preámbulo -la inclusión del territorio yucateco en el Circuncaribe, y la presencia de gente africana o afromestizos en la región-, se pretende demostrar que a pesar de la invisibilidad de lo africano en la cultura e identidad del peninsular, por medio de algunos elementos de influencia africana y afrocaribeña se rompen los esquemas de una identidad (oficialista) mestiza -españoles y mayas-, y se reflejan los vínculos (inconscientes) identitarios -históricos y culturales-, que hacen a Yucatán partícipe del llamado Caribe continental (como parte de ese Circuncaribe), y de las relaciones pendulares entre el Caribe insular y el continental, asunto que teoriza Shrimpton16.

Para exponer la idea, en primera instancia se expresan datos referentes a la presencia de los africanos y sus calidades en la región yucateca, desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XX, con intenciones de mostrar su prolongada estadía en la región; luego se presentan ejemplos de elementos o rasgos culturales que pueden estar relacionados a un pasado y a un presente caribeño reflejado en lo afro; por último, se apuntan algunas consideraciones sobre lo expuesto. Para la conformación del trabajo se trabajó con fuentes primarias de archivos históricos de diverso carácter (Padrones, Notarial, Matrimonios, Correspondencia y Congreso del Estado), datos etnográficos y entrevistas en los poblados de Hunucmá y Halachó, durante tres años consecutivos del carnaval y cinco del Corpus Christi. Asimismo, se hizo uso de la bibliografía existente, de acervos hemerográficos y fotográficos. Con la información obtenida se logró un acercamiento diacrónico al objeto de estudio, lo que permitió un mejor sustento de los planteamientos y resultados.

1. ¿HUBO AFRICANOS Y AFRODESCENDIENTES EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN?

La pregunta ha sido formulada por numerosas personas a los investigadores, incluyendo uno que otro antropólogo o especialista de las ciencias sociales. La rotunda respuesta es sí, al igual que en todo el territorio que ahora ocupa la nación mexicana17.

La llegada de los africanos a la región peninsular se remonta a la segunda mitad del siglo XVI a la par con los conquistadores hispanos, y continuó en las centurias del coloniaje español. Incluso su presencia se prolongó hasta el ocaso de la centuria decimonónica, y durante las primeras décadas del siglo XX una influencia afrocaribeña se dejó sentir en la región yucateca, proveniente de Cuba, principalmente. Estos vínculos, los más antiguos y los posteriores aun, nos dice Pérez Monforte (2007) se originaron quizá desde tiempos en que Yucatán formaba parte de la Carrera de Indias o del Atlántico de Sevilla, circuito integrado por Andalucía, Extremadura, las Canarias, prácticamente todo el Caribe, los puertos novohispanos del Golfo hasta llegar a Maracaibo, tocando incluso al África Occidental18.

Al respecto de la gente africana o afrodescendiente, es difícil tratar de dividir en períodos su presencia en la península yucateca; en la primera mitad del siglo XIX (tiempos independientes) fue de menor cuantía que en el pasado. Para esta segunda temporalidad debe tomarse en consideración el no registro de su asignación como grupo, o a un intento por hacerlos no visibles. A través de las centurias Yucatán se caracterizó por la intensidad de los intercambios y las circulaciones caribeñas, a nivel económico, político, cultural, refrendo que se ha hecho en estudios que reubican a la península en un marco caribeño más amplio, lo que debió reflejar también un flujo de gente. De tal forma, como Novelo ha estudiado, la relación de Cuba con Yucatán -y con el mundo afrocaribeño-, ha sido latente desde el siglo XVI hasta el presente19.

En ese ir y venir de personas, de ideas, de productos, de contactos, de relaciones, intercambios y aportaciones a través de las centurias, de Yucatán con territorios antillanos que fueron la antesala de la conquista de la región continental, y donde se fusionó primariamente la convivencia atlántica de Europa-África y América, el antiguo Mayab20 pasó a formar parte de un Circuncaribe histórico y cultural, de cuyos rasgos de europeos, de africanos, de piratas, de fortificaciones, plantaciones, de léxico, música y de un largo etcétera, ya no podría escapar.

Cierto es que la cantidad de esclavos y de africanos libres que llegaban a Yucatán no puede compararse con los índices de arribadas a Veracruz, por ejemplo, o a los de las islas con economía de plantación. Para tener una idea de lo sucedido al respecto, entre 1551 a 1604 se reporta la entrada de 52 esclavos para el servicio de los gobernadores, los obispos, del tesorero, del contador, de un licenciado y de un capitán, entre otros, gracias a las licencias concedidas a particulares que ostentaban algún cargo civil, religioso o militar. Aquellos esclavos fueron destinados al servicio doméstico en casa de los españoles, en otros menesteres del hogar, o en la recolección de tributos21. Pero ellos no fueron los únicos, pues en un panorama de toda la península, Aguirre Beltrán considera para 1570 la existencia aproximada de 293 africanos y 10 afromestizos, comparada con la suma de 350 europeos22.

En la capital provincial, Mérida, desde la década de 1580 se reportaba en la Catedral una cofradía de negros y mulatos, llamada del Santo Nombre de Jesús23. Para 1646 en toda la provincia se reportan 497 africanos y 15,770 afromestizos; a contraparte 700 europeos, 7,676 criollos, y 150,053 indígenas24. Quizá por el crecimiento demográfico del grupo, entre otros asuntos, en Mérida se les construyó en 1686 una iglesia expresamente para ellos: la del Santo Nombre de Jesús.

Para mediados del siglo XVIII (1742) las cantidades de la población en la región siguieron en ascenso en el rubro del mestizaje, así las aproximaciones ofrecidas son de 274 africanos, 35,712 afromestizos, 19,588 indomestizos, 498 europeos, 17,660 criollos, y 190,032 indígenas25.

En el caso de la inclusión de Yucatán en el espacio Circunscribe de la esclavitud en sus desplazamientos involuntarios, se cuenta con el ejemplo del tránsito que 240 negros hicieron después de su captura en 1779 en Cayo Cocinas a manos de la milicia española y del corsario Nicolás Pereira, en el contexto de la guerra contra Inglaterra26. La venta de ese lote de negros aprehendidos en beneficio tanto para la corona como para el corsario, dio inicios en Mérida el 23 de diciembre de 177927. Posteriormente se envió a Campeche un grupo de 21 esclavos para su oferta en esa plaza. Para febrero de 1780 una veintena de esos individuos habían sido adquiridos por gente residente en La Habana28.

Los esclavos capturados dijeron que fueron llevados desde Jamaica a la región de Wallis (actual Belice), con lo cual su procedencia pudo ser aquella isla u otra, sin dejar de pensar en el África. De Jamaica pasaron a la parte suroriental de la Península de Yucatán, después de su captura fueron conducidos a Mérida, después algunos remitidos a Campeche y de todo el grupo más de treinta de ellos salieron a la mar para marchar de nuevo al Caribe insular, hasta arribar a Cuba. Este movimiento de esclavos refuerza la inclusión de la península en el ámbito del Circuncaribe, vinculando las islas con la franja continental.

Mapa No. 2 Ruta de los esclavos provenientes de Jamaica que terminaron su periplo obligado en La Habana

Referente a Mérida y su jurisdicción, en el censo de 1794 se reportaban 3,416 mulatos, y 6,250 de "otras castas", 126 europeos, 3,286 españoles, y 14,751 mayas29. A pesar de las cantidades aproximadas de población afro indicadas para la región, el antropólogo Miguel Güémez señala que su aportación léxica al español de Yucatán fue nula de manera directa ya que aquellos aprendieron la lengua maya para poder desenvolverse e interrelacionarse con los indígenas, o quizá se fue perdiendo con el tiempo, no obstante, indica, que a través de Cuba llegaron palabras que ya se utilizaban en aquella isla pero que tiene origen africano30.

De este período histórico cabe destacar la presencia de los llamados "negros franceses" procedentes de la gesta revolucionaria de Saint-Domingue, que llegaron en número de 115 al puerto de Campeche a inicios de 1796 y fueron remitidos al oriente peninsular para que fundasen el único poblado de negros en tiempos coloniales, el cual llevó el nombre de San Fernando Aké. Al poco tiempo sirvió de refugio para los esclavos huidos de Wallis31.

Por otra parte, en los libros de matrimonios de la parroquia de negros en Mérida, es notorio un abanico de proveniencias de aquella gente: los había registrados como oriundos de alguna región del África (Angola, Biafra o El Congo, entre otros), Campeche, Mérida y Valladolid, en aquella península novohispana hasta de distintas partes allende la Nueva España como La Habana, Cumaná, Panamá, Portugal, Jamaica e Inglaterra, Río Tinto, entre otros32.

A inicios del siglo XIX (1802) el padrón de negros (y sus categorías) de la parroquia del Santo Nombre de Jesús, en Mérida, arrojó la cifra de 2,373 feligreses en los barrios de Santa Ana, Santiago, Mejorada, San Cristóbal, Ermita, "Ciudad intramuros", más los párvulos, permitiendo visualizar su distribución espacial y geográfica en Mérida33. La mayoría de esa población era parda o mulata lo que denotan una notoria baja de los denominados negros. Los números hablan de que la mezcla biológica entre los mayas, los negros, mulatos y pardos fueron en ascenso de manera vertiginosa.

En el censo levantado en 1806, en la parte titulada "Estado que manifiesta el número de almas de que se compone esta Parroquia del Dulce Nombre de Jesús" (la misma que del Santo Nombre de Jesús), y su curato, se dice que era de 6,051 individuos de color, presumiblemente la mayoría pardos34. Si comparamos esta cifra con la procedente de 1802 vemos que existe una diferencia de 3,678 individuos en tan solo cuatro años lo que hace dudar de alguna de ellas.

Para el puerto de Campeche35 el censo levantado en 1810 registró a 2,760 mulatos, los cuales vivían tanto en el centro de la ciudad como en los barrios, dedicándose a faenas de labradores, artesanos y jornaleros36.

Para el ámbito rural, un resumen de las calidades de Yucatán indica que para 1810-1811, incluyendo todas las subdelegaciones, los mulatos ascendían a 12,263 y las "otras castas", donde seguramente se encontraban los pardos, eran 19,611. A contraparte existían 801 europeos y 23,463 españoles37.

A inicios de la vida independiente en la región (1822) las calidades o castas desaparecieron y, en consecuencia, los registros dejaron de marcar señalamiento alguno. No obstante esa ausencia, los afrodescendientes y algunos negros siguieron presentes, llamando la atención su introducción clandestina desde Cuba en los primeros años de vida de la novel nación mexicana. Por ejemplo, en la segunda década del siglo XIX, en la región del oriente yucateco se dieron varias detenciones de negros que habían sido introducidos de manera clandestina procedentes de la aún esclavista isla antillana38.

Asimismo, la identidad y carácter gregario de esa gente ya libre desde 1829, es perceptible para la década de 1830 cuando se fundó un poblado cerca de Sisal, en el costado occidental de la península. Se dice que este asentamiento decayó a causa de la viruela alrededor de 195039.

A pesar del panorama planteado referente a la existencia de población africana y afrodescendiente, para el caso mexicano Aguirre Beltrán señala que en su historia es notoria la ausencia de alusiones a los africanos y afrodescendientes como grupo que contribuyó a la creación de la nación. Por ello, no es extraño constatar que en todos los casos en que se habla de mestizaje en México, sus autores hacen exclusiva referencia a la mezcla de la población blanca dominante con la americana vencida. Nadie considera la parte que toca a los africanos en la integración de la cultura en México40.

A nivel regional, respecto a ese desconocimiento existente sobre la presencia de africanos y sus descendientes en la península yucateca, la socióloga Elizabeth Cunin hace hincapié que ello se debe, en parte, a que "la región adolece de un sesgo ideológico y epistemológico, en virtud del cual no se concede [al tema] el sitio que le ha correspondido en la formación de la sociedad actual"41. Se coincide con esta idea que apoya en lo sustancial la hipótesis planteada en el presente trabajo en cuanto a que la no aceptación del sustrato africano impidió su inclusión en el proceso identitario con posterioridad a la Independencia, recrudeciéndose más en la segunda mitad del siglo XX. Aunado a esto, existen pretextos poco sustentados de que en Yucatán aquella población permaneció relativamente reducida numéricamente, así como que en el siglo XIX había desaparecido casi del todo42. Su actual invisibilidad en la sociedad peninsular contribuye a alimentar esas ideas43.

Sumado a lo anterior, los estudios acerca del pueblo maya contemplan únicamente su bagaje cultural procedente de la influencia hispana, nunca la posibilidad de alguna relación cultural y biológica con los africanos, a pesar de que los llamados pardos, producto en origen44 de africanos con mujeres mayas, era una población numerosa para el siglo XVIII45.

Prosiguiendo con las diásporas intercaribeñas, para 1882 el comerciante campechano Eduardo Berrón Barret contrató con el agente de colonizaciones M. Bravo, el arribo de cien negros procedentes de Jamaica para las labores del campo o del ferrocarril. No se sabe si la cantidad señalada llegó a tierras peninsulares, pues meses más tarde se anunciaba que el vapor Maytian, fondeado en Progreso, condujo a 18 colonos negros de la mencionada ínsula46.

De mediados del siglo XIX, durante el conflicto armado suscitado en la península conocido como Guerra de Castas (1847-1902), hay datos que refieren a una relación de conocimiento, simpatía o neutralidad entre indígenas y negros. En una correspondencia de 1850 entre José María Barrera, uno de los caudillos mayas, dirigida a José Canuto Vela, comisionado del gobernador de Yucatán, Miguel Barbachano, se apunta que los nativos se levantaron en armas para que nadie pagase alguna contribución, "ni el blanco, ni el indígena, ni el negro"; de manera similar la "Cruz Parlante" o Juan de la Cruz,47 hace una distinción entre negros y mulatos, y resulta de interés su discurso al decir que aquella guerra era únicamente entre "blancos" e indígenas, excluyendo de ese movimiento a un tercer grupo48.

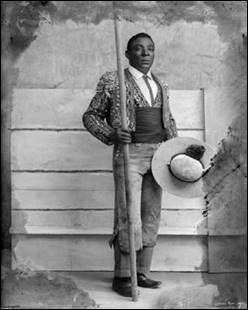

Para las primeras décadas del siglo pasado algunos afrodescendientes formaban parte del panorama social cotidiano de Mérida como sujetos denominados "personajes pintorescos", como les menciona quien firma bajo el seudónimo de Claudio Mex49. A otros afros se le conoce gracias a la serie de imágenes fotográficas provenientes de las primeras décadas del siglo XX resguardadas en el "Archivo Guerra", sito en Mérida.

Fuente: Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY Sección Toreros, Catalogación 2A07069

Imagen No 2 Afrodescendiente en Mérida. Fototeca "Pedro Guerra" (siglo XX).

La invisibilización de los africanos y sus descendientes, al igual que en el resto del país, comenzó con la supuesta igualdad entre todos los seres humanos tras la llegada de la Independencia (1821), pero que en verdad derivó a la segregación de una parte de la sociedad. A pesar de la desaparición de las distinciones de negros, blancos e indios, los prejuicios y racismo, tan en boga para el siglo decimonónico, se reforzaron con la continuidad de las ideas del "racismo científico" del siglo XVIII de razas superiores e inferiores, donde la negra era considerada "indeseable, portadora de vicios, e incapaz de adaptarse al progreso". De tal forma que el discurso nacional en México, y por ende regional en la península yucateca, a mediados del siglo XIX procuró gestar una procedencia e identidad étnica bipartita conformada por elementos culturales y biológicos españoles y de los indígenas mayas (del pasado glorioso precolombino), en el segundo caso50.

Con base en esas premisas, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras tres décadas de la centuria siguiente se formuló y consolidó la idea de que México -al igual que otros de Hispanoamérica- debía ser un país mestizo, omitiendo "la evidencia histórica de la presencia y contribución de las personas africanas y afrodescendientes en la composición demográfica y formación del país51. Así, la libertad independentista sirvió también para invisibilizar al tercer integrante de la sociedad peninsular, al grado de que hoy día la gente de las principales ciudades o del campo diga desconocer si hubo africanos en su región, cuando no manifieste de manera abierta un sentimiento de rechazo ante una probable proveniencia de ese grupo.

2. ¿CUÁL ES LA IDENTIDAD DE LOS YUCATECOS?

De acuerdo al escritor Fernando Espejo, el hipil, la forma y el acento al hablar, las tradiciones y costumbres son, entre otras, algunas de las características que identifican a los yucatecos52, sin embargo, agrega que los yucatecos están unidos por mucho más que esas cosas subjetivas, están unidos por "ese algo más que no se puede explicar y que nos hace sentirnos diferentes al resto de las personas"53. No obstante las palabras de tan ilustre personaje, al igual que todo el país, y siguiendo la trayectoria que provenía del siglo XIX acerca del fortalecimiento de la ideología del mestizaje excluyendo a los afrodescendientes, en las primeras década del XX, a la par con la aparición de la idea del homogéneo "México mestizo" del educador, político, escritor y filósofo José Vasconcelos, los mexicanos pasaron a ser, de una mezcla de distintos pueblos o culturas, a uno resultado de la fusión de españoles con los indígenas54. Pero a pesar de que Vasconcelos hablaba de esa integración de culturas, gentes o razas amalgamadas, excluía a los negros. Creía que, aunque durante la época colonial los africanos habían formado parte de la población "mexicana", su único legado había sido la enfermedad y el mal de la sensualidad y de la inmoralidad, en contraste con los grandes beneficios culturales e intelectuales que habían trasmitido los europeos y los nativos americanos55. En consonancia con su postura, México sería mestizo, y la memoria de los africanos desaparecería. Ateniéndonos a lo anterior, los yucatecos, son mestizos de dos bandos, que por un lado se unifican como nación y, por otra se alejan del y lo afrocaribeño.

Hay que recordar al caso que desde los estados nacionales del siglo XIX se trataba de buscar una historia propia que reforzase la nacionalidad, contribuyesen a la cohesión y unificación nacional56. En toda esa planeación mexicana los africanos no tenían cabida.

3. ECOS DE LO AFRICANO Y LO AFROCARIBEÑO EN LA VIDA CULTURAL DE LA PENÍNSULA YUCATECA

Si se pregunta acerca de las raíces del yucateco en relación a lo biológico y se le relaciona con elementos culturales allende límite que intenta alejarlos de lo afrocaribeño, la percepción de anclaje de identidad varía. De tal forma, si el oficialismo ha logrado en gran parte "hispano americanizar" a los habitantes de la península, qué respuesta se le puede dar a esas expresiones culturales, adaptadas sin duda alguna a lo local, que en ese ir y venir de identidades cambiantes transportan a espacios y tiempos que se dice "ajenos". Ya no se hace referencia a una identidad regional o nacional ligada a la historia continental del país, sino de otra que lleva, tal como señala Shrimpton, a entender el posicionamiento de Yucatán como espacio movedizo entre México (nación) y el Caribe (región), en un imaginario movimiento pendular entre lo continental y lo insular, a contraposición de la identidad yucateca basada en la separación y aislamiento decimonónico57, y de la homogenización a lo mestizo vansonceliano. Parte de ese movimiento recrea el concepto de Circuncaribe (lo insular y lo continental).

Referente a ello cabe apuntar que, desde finales del siglo XIX, las expresiones culturales llamadas particulares de la península, especialmente en el campo de la música, el baile y el teatro -que con el tiempo han tomado carta de nacionalidad yucateca- son en realidad expresiones emparentadas con diversas áreas del afrocaribe, y cuya influencia ha sido poco reconocida, con excepción de la primera.

En cuanto a la música, no falta en la región, sobre todo en el Estado de Yucatán, ese complemento de ascendencia cubana y del bambuco colombiano, éste con fuerte influencia de culturas aborigen, africana y española tanto en su música como en su danza. Su introducción a la región se dio hace poco más de un siglo, en 1908, a través de los trovadores antioqueños Pedro León Franco y Adolfo Marín, originarios de Medellín, aunque los que motivaron a los trovadores yucatecos a componer bambucos fueron Alejandro Wills y Alberto Escobar, naturales de Bogotá58.

En ese orden de ideas, el contacto con la mayor de las Antillas también fue ocasión para que a Yucatán llegara el instrumento musical llamado marimbol, pariente de la marimba, de reconocida procedencia africana59. Sobre este instrumento, en la población de Panabá, al oriente yucateco, lo siguen utilizando algunas personas y ha comenzado a ser aprendido por nuevas generaciones. Se dice que poco antes de mediados del siglo XX, con el arribo de grupos procedentes de Cuba, se introdujo a la región, el cual fue adoptado por los grupos musicales locales. Su uso decayó a la par de la llegada de músicos procedentes de Cuba debido a la Revolución en esa Isla60.

Fuente: Museo de la Canción Yucateca, Mérida, foto JVO (2017).

Imagen No 3 Ejemplo de un marimbol, al centro.

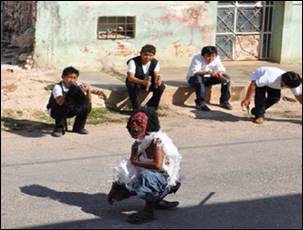

Otros interesantes ejemplos son los siguientes. En el poblado de Halachó, en el Estado de Yucatán, existe en las festividades carnestolendas la comparsa de “Los Negritos” que en su danza luchan contra el demonio representado por uno de los integrantes quien porta una máscara. Pertenecer a esa comparsa es como un "rito de paso" ya que todos los varones adolescentes del poblado quieren participar en ella, aunque en las entrevistas ninguno de sus integrantes jóvenes supo responder al respecto del origen y significado de esa danza, la que se acompaña con coplas. Algunas personas mayores que en el pasado formaron parte del grupo se limitaron a decir "que siempre se había hecho así", o que sus abuelos "ya lo bailaban"61.

En la población yucateca de Oxkutzcab, también durante el carnaval, la regional "Danza de las Cintas" se ameniza algunas veces con un hombre que se "convierte" en mujer (negra, africana, mulata). El personaje se embriaga y es ocasión de burla por parte de los espectadores. Se considera por los pobladores un elemento agregado a la danza regional únicamente para dar más entretenimiento, nunca como una posible remembranza de un grupo que existió en la comunidad o en la región. Al caso recordemos las cifras de africanos y sus descendientes que se reportaban por toda la provincia en tiempos coloniales e independientes.

En el sitio de Hunucmá, Yucatán, se da el caso de "La Boxita" (box negro o negra, en lengua maya, e ita diminutivo en español) y su dualidad entre mujer negra y mestiza yucateca, la que al final es quemada, según se dice, como parte de una lucha entre el bien y el mal en el contexto festivo del Corpus Christi. Se señala que el "rito" de la Boxita es de tipo carnavalesco, y se adapta a una celebración comunitaria62. Algunas personas del poblado cuentan una versión popular contextualizada para fines del siglo XVIII, dicen que "la muñeca" representaba a una esclava negra a la que un cura le dejó todos sus bienes; molesta por ello, la comunidad mostró su repudio iniciando este "festejo". No obstante, esa actividad lúdica comenzó hace unos 90 años, y fue idea de un tal Pascual Baylón Chay, "por una promesa al santo". Hoy día sus bisnietos son los encargados de llevarla a cabo63. Lo que falta estudiar es su posible relación con lo afro.

Fuente: foto JVO (2016).

Imagen No 5 "La Boxita" en el marco de la fiesta de Corpus Christi, en Hunucmá, Yucatán

Los tres sitios señalados se localizan en la parte occidental de la Península, los dos primeros en el antiguo y colonial Camino Real entre Mérida y Campeche, y el tercero, el mayor, se localiza muy cerca de esa antigua vía. En todos ellos hubo población africana y afrodescendiente durante el virreinato64. Incluso, entre Hunucmá y la costa, a fines de la década de 1820 e inicios de la siguiente, se estableció un grupo de gente denominada en la documentación como "morena" y fundaron una población denominada San Francisco de Paula65.

Por la parte del Golfo de México, en el puerto de Campeche se representa durante los carnavales La Guaranducha, término con el que Juan de la Cabada (1889-1986) designó al conjunto de comparsas ejecutadas para las fiestas del dios Momo, muy similares a los que practicaban los negros durante las fiestas de carnaval en La Habana. De igual modo, las observaciones a festejos parecidos en Isla Mujeres, en la costa oriental, hechas por el cubano José Martí, en 1877, son también testimonio del asunto66.

En los tres sitios, además de Campeche e Isla Mujeres, las expresiones aparecen durante el carnaval o bien, se les recuerda en esa fiesta como el caso de Hunucmá. Al respecto hay que tener en cuenta que "los carnavales se constituyen en una especie de "llave" o "puerta" que invita a comprender no solo las maneras en que se interpreta y discute el mundo por parte de quienes participan, sino también cómo los sujetos construyen su etnicidad y su patrimonio [intangible] a través del espacio y del tiempo"67.

Todas las expresiones anteriores se deben considerar, como diría García de León en referencia a la música y la canción, en alguna(s) de las "varias distinciones de nivel que reflejan los diferentes grados de integración de las culturas neoafricanas en el continente americano". Ese investigador señala que primeramente habría que considerar un folclor africano que logró perdurar en regiones donde la trata negrera tardó en desaparecer (ejemplo, Cuba, Jamaica, Brasil); otro es cuando el folclor negro se da en contexto evangelizador y con economía de plantación, y que incluye una serie de elementos introducidos con la intención de "europeizar" las danzas africanas (ejemplo, el sur de Estados Unidos, la costa atlántica de Centroamérica, Colombia); y por último, el folclor deliberadamente creado por los amos para los esclavos68.

En el caso de los elementos afrocaribeños que se han presentado y en la tesitura de que la esclavitud en la región de la Península de Yucatán fue laxa en comparación con la que se practicaba en otras regiones novo-hispanas y del Caribe,69 la última de la tres opciones que ofrece García de León sería, por decantación, la que más probablemente -aunque no estudiada- se asemeje a la situación colonial peninsular dado que las dos anteriores no son válidas para la región. Hay que subrayar que a ello se debe sumar la influencia para tiempos posteriores a la Independencia en los siglos XIX y XX.

La vida independiente ya sin registro parroquial de divisiones socio-raciales coadyuvó, junto con políticas oficialistas, a la invisibilidad de los afrodescendientes. Por ende, no hubo ocasión de interactuar con "otros" y re-definirse como negros, mulatos o afromexicanos. En el mismo sentido, sus expresiones culturales han sido manipuladas por la propia relación de poder dado que los grupos hegemónicos las han reconfigurado o borrado, según sus intereses70. A propósito, recordemos las palabras de Cunin en cuanto a la problemática existente en la región que conlleva al no reconocimiento de aquella población en la sociedad actual71.

Mariano y Endere, siguiendo a Bauman (2005) en su estudio acerca de los carnavales en Argentina, indican que aparte de los territorios culturales que la hegemonía dominante ha transformado o permitido de acorde a sus intereses, existen otros siempre "activos, dinámicos y profundos de culturas que mantuvieron a pesar de todo, su carácter particular y diferente", y que han comenzado a aflorar en busca de reconocimiento72. En ese caso se redefine el concepto de patrimonio inmaterial ya que como construcción social se comienza a revalorizar como fuente de diversidad73.

Al respecto, se han detectado elementos culturales o de patrimonio intangible que suelen ser visibles en algunos carnavales por lo que buscan su reivindicación en las manifestaciones. Sin embargo, en los ejemplos apuntados para la Península de Yucatán las (supuestas) expresiones afrocaribeñas -soterradas por la acción de la clase dominante-, no tienen la legitimidad como tales, y ni siquiera se piensa que tuviesen ese origen.

En búsqueda de nuevos caminos para ese entendimiento encontramos otras opciones que quizá ayuden a entender ese pasado velado en Yucatán y que, como en el ejemplo argentino, se expresan de manera inconsciente lo que permite que sean conocidos. En ese sentido, de acorde a lo expuesto por Emile Durkheim en Las Formas elementales de la vida religiosa, se puede pensar que los rasgos de negritud o afrocaribeño que se han apuntado para Yucatán se manifiestan de manera inconsciente a través de "representaciones colectivas" producto de la relación que establece la comunidad entre sus miembros, siendo las fiestas los espacios idóneos donde se crean y recrean esos símbolos. Las representaciones colectivas son el producto de una inmensa cooperación que se extiende no solamente en el espacio sino en el tiempo; para hacerlas es necesario una multitud de espíritus diversos que la comunidad ha asociado, mezclado, combinado sus ideas y sus sentimientos; las generaciones han acumulado en ellas su experiencia y su saber74.

Asimismo, si se piensa en el concepto de "condensación" de Freud, donde una parte sustituye al todo, lo cual puede ser aplicable al estudio del arte y a una serie de productos artísticos con la faceta de una "fantasía diurna", se tiene que en esa pequeña muestra de "algo", por ejemplo, en La Boxita de Hunucmá y su negritud (el color que simula la tez de la mujer), corresponde a una verdad tácita del sujeto o, más bien, es una verdad colectiva. Cabe recordar que en la fiesta esas representaciones colectivas tienen que ver con la verdad del sujeto colectivo75. Esa situación remite de nuevo a lo apuntado por Durkheim.

Jodelet, seguidora de la teoría de las representaciones sociales de Moscovia, puntualiza que la representación (sustitución de algo, o estar en lugar de algo) mental, social, por su carácter significante restituye de modo simbólico algo ausente, y puede sustituir lo que está presente, visible. En este sentido, "la representación es el representante mental de: algo: objeto, persona, acontecimiento, idea, etc.". A su vez, añade la autora, que presentar significa también re-presentación, o sea, "la reproducción mental de otra cosa: persona, objeto, acontecimiento material o psíquico, idea, etcétera"76.

Con base en lo anterior, es posible decir que las representaciones señaladas de negritud o expresiones inconscientes afrocaribeñas son producto de una metonimia, o sea, de la sustitución de las partes por un todo o del todo por las partes, pero que, en el caso de un rasgo, ése sirve para remitir al todo. Esto quiere decir que una parte de esa negritud sirve para recomponer el todo, el símbolo. Cierto que habrá un desplazamiento temporal, pero para salvarlo la comunidad hace un juego de formas nuevas o "condensación" de su vida cotidiana y lo pone en un lenguaje actual, aunque tenga tiempos e historias del ayer o antes de ayer, pero que saca la verdad del colectivo o de un sector de él, en este caso, lo referente a lo afro77.

Hoy día esa herencia no es visible en los rasgos físicos de la población, no obstante, en la cotidianeidad se menciona la denominación de "boxito" para identificar a los yucatecos, a los nacidos en el Estado de Yucatán. Tal como se apuntó en el ritual de la quema de "La Boxita" de Hunucmá, la palabra box en maya significa negro, más el diminutivo del castellano ito, da como resultado "boxito", en síntesis: negrito, sin que nadie originario de esa entidad mexicana le otorgue una connotación despectiva. Sin premeditación la designación que los yucatecos aceptan, tal vez porque sea "en lengua maya", es la de un reconocimiento tácito de identidad como afrodescendientes o afro mayas.

No se trata de que el grupo de población africano haya desaparecido en la población mestiza actual peninsular por el hecho de que ya no se exprese fenotípicamente. Los genes que determinan el color de la piel están "ocultos" en la estructura genética de la población contemporánea. En el mapa del genoma del mexicano, donde Yucatán fue una de las entidades incluidas para realizar la prueba, arrojó para la región en cuestión un 13% de componente africano78. El grupo fue asimilado biológicamente mediante el proceso de mestizaje a través del tiempo. En relación con lo anterior, Restall señala que lo más apropiado sería la denominación como "afro mayas" para la gente peninsular no española de tiempos de la colonia, dado que la historia de los africanos está indisolublemente vinculada al destino, la fuerza y las percepciones de las comunidades indígenas79.

Como consecuencia de lo antes señalado, la propuesta del antropólogo Robert Redfield que indica que el etnos (grupo racial humano con comunidad de tradición, cultura y lengua) yucateco se conforma por la suma de los componentes maya y español mediante una peculiar relación de aislamiento casi insular,80 y que presuntamente corresponde al período que Hansen y Bastarrechea (1984) denominaron como "cultura de aislamiento y estabilidad social", subsecuente a la conquista de Yucatán81, no tiene sustento.

CONSIDERACIONES

La historia de la vida peninsular a partir del arribo de los europeos a la región no puede entenderse de manera cabal sin la inclusión de los africanos y sus calidades. La estadía, convivencia, relaciones, intercambios y transculturación que esa población tuvo con el pueblo originario -los mayas-, así como con los españoles (en menor cuantía en lo relacionado a descendencia), durante los tres siglos de coloniaje español en la región, dejó huella de su presencia. En tiempos independientes, aunado a que ya no existían de manera oficial las distinciones socio-étnicas, las ideas racistas decimonónicas en boga desaparecieron de la historia mexicana la participación de los negros y sus descendientes en el pasado y aún en esa centuria. México, la península yucateca, por ende, pasó a ser entonces resultado de la unión de "valientes y nobles" europeos y el pueblo indígena "con un glorioso pasado".

A pesar de ser oficialmente una región mestiza -de españoles y mayas-, la Península de Yucatán presenta, como territorio limítrofe del Caribe, elementos culturales que denotan una situación que va más allá de ser una zona ajena del mundo caribeño en su descripción restringida. En ese aparecer de rasgos de identidad que despiertan de manera inconsciente, el territorio se devela como una extensión afrocaribeña, lo que lo convierte en parte de ese Circuncaribe continental, y como apunta Shrimpton, en una "isla" rodeada de selva, una región "insular" que reclama una relación histórica y cultural de centurias82.

En parte del texto se señaló que la presencia africana y afrocaribeña fue notoria en la península, hasta que se hizo (o la hicieron) invisible a tal grado que es común escuchar que "en Yucatán no hubo negros". No obstante, se ha expuesto algunos ejemplos de resabios de esos elementos afro que, sin duda, remiten a esa antigua presencia en la región. Esto es incentivo para reforzar las investigaciones apuntando hacia nuevas sendas con la ayuda de otras ciencias y disciplinas que ayuden a conocer esa fiesta colectiva o "fantasía diurna" que permita acercarse a los rasgos definitorios de unas de las verdades reprimidas por parte de la comunidad o parte de ella.

Apuntalando la investigación realizada en acervos históricos y etnográfica, la ciencia a través del estudio de la información genética indica que la población del Estado de Yucatán aún posee un 13% de herencia africana por sus venas, lo cual comprueba que en al menos una parte de los yucatecos de nacimiento oscila el péndulo hacia lo afrocaribeño mientras que por la otra oscila a lo mexicano y lo no africano.

En la tesitura de ese imaginario movimiento pendular, cabe recordar la historia de "Miguel",83 una escultura de tamaño natural de un negro, de madera de mangle, bautizada popularmente con ese nombre, que fue encontrada hace cuatro décadas cuando flotaba en las cálidas aguas frente a las costas del norte yucateco, proveniente de... quién sabe qué lugar de las Antillas, pero que se hizo a la mar en busca de tierra más allá de su isla para llegar a otra que, al menos en lo afrocaribeño compartía tácitos rasgos de identidad