Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica

Print version ISSN 0123-4226

rev.udcaactual.divulg.cient. vol.15 suppl.1 Bogotá May 2012

Artículo de Reflexión

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA Y FUERZA EMPLEADOS POR LOS ENTRENADORES PARA LOS IX JUEGOS SUDAMERICANOS, MEDELLÍN, COLOMBIA, 2010

TRAINING METHODS, STRENGTH AND FORCE, USED BY COACHES FOR THE IX SOUTH AMERICAN GAMES, MEDELLIN, COLOMBIA, 2010

Luis Melo1, Hilario Moreno2, Haney Aguirre3

1Ph.D. Pedagogía. Academia de cultura Física de Moscú. Docente de Planta Universidad de Caldas, Departamento de Acción Física Humana, Manizales, Colombia. Grupo Cumanday Actividad Física y Deporte. E-mail: luis.melo@ucaldas.edu. co Carrera 26ª No. 42-42 edificio Alto de los Álamos Ap. B 301. Manizales, Colombia.

2Mg. Intervención integral en el Deportista. Docente Universidad de Caldas. Grupo Cumanday Actividad Física y Deporte. E-mail: hilario.moreno@ucaldas. edu.co Correspondencia: Cra 11a No. 63 a 50 barrio Minitas- Manizales

3Licenciado en Educación Física. Estudiante de Psicología. Docente Universidad del Quindío. Grupo Cumanday Actividad Física y Deporte. E-mail: haney34@hotmail.com Calle 72 A N° 20-32, Manizales, Colombia

Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 15 (Supl. Olimpismo): 77 - 85, 2012

RESUMEN

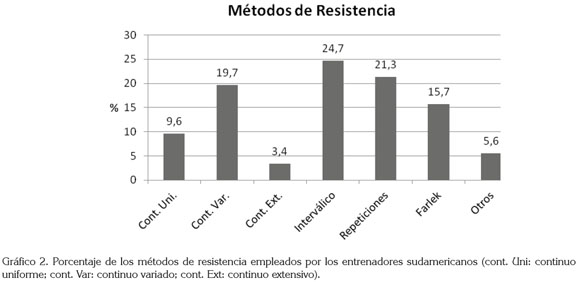

Con el objetivo de identificar los métodos de entrenamiento en las capacidades físicas de la fuerza y de resistencia que fueron empleados por los entrenadores con sus deportistas en los Juegos Sudamericanos Medellín 2010, en función de características como: nivel educativo, experiencia deportiva y los procesos desarrollados con los deportistas, se ejecutó un estudio descriptivo-cuantitativo de corte transversal. La muestra intencional estuvo conformada por 93 técnicos (86 hombres y 7 mujeres), provenientes de 13 países, en 28 modalidades deportivas. El estudio, se realizó en la ciudad de Medellín (Colombia), durante marzo de 2010. Se encontró, que el 85,4% de los técnicos tienen formación universitaria y su mayor experiencia como técnicos es a nivel olímpico. Los resultados hallados describen que los métodos más utilizados para el desarrollo de la resistencia fueron el interválico (24,7%), repeticiones (21,3%) y continuo variado (19,7%). Para la fuerza fue el pesista con 65,7%; ocho de cada diez entrenadores son profesionales y presentan buena experiencia a nivel internacional. Por lo tanto, se concluye que no existe una homogenización en la utilización de un método en particular para el desarrollo de la fuerza y de la resistencia.

Palabras clave: Educación y entrenamiento físico, deporte, deportistas intervalo, entrenamiento deportivo.

SUMMARY

The study aimed to identify the training methods in physical strength and endurance used by coaches with their athletes in the South American Games, Medellin 2010, taking also into account characteristics such as education, sports experience and experience of the coaches. A descriptivequantitative cross-sectional study was realized. The intentional sample consisted of 93 technical (86 men and 7 women) from 13 countries in 28 different sports. It was found that 85.4% of technicians are university graduates and their highest technical experience was at the Olympic level. The results obtained describe that the methods used for the development of resistance were an interval one (24.7%), repetitions (21.3%) and varied continuous (19.7%). For strength it was weightlifting with 65.7%. Eight out of each ten coaches are professionals and have good international experience. Therefore, it is concluded that there is no homogenization in using a particular method to develop strength and endurance.

Key words: Education and physical training, sport, sports interval, sports training.

INTRODUCCIÓN

El entrenamiento deportivo es un concepto que puede ser enfocado a diversas actividades corporales de la dimensión humana, que van desde actividades básicas y coloquiales que se desarrollan en el deporte escolar, recreativo y para la salud, como a otras de mayor complejidad, sistematización y rigurosidad, que se requieren en el deporte de alto rendimiento o élite (Weineck, 2005). El deporte de alto rendimiento está fundamentado en el alcance de altos logros, los cuales, se convierten en el objetivo principal, tanto de los entrenadores como de los deportistas; ello requiere, de un proceso sistemático y multifactorial, que conlleve a la meta propuesta, que depende, en gran medida, de la relación existente entre los procesos de entrenamiento, competencia y recuperación física (Issurin, 2012).

La literatura especializada en entrenamiento deportivo reconoce que existen diversos factores y variables que convergen en la preparación de un deportista, haciendo alusión a varios elementos que componen la relación entrenamiento-competición, como son: las preparaciones física, técnica, táctica, psicológica e intelectual (Issurin, 2012; Forteza de la Rosa, 2009).

Adicional a lo anterior, los entrenadores y los deportistas deben ejecutar análisis rigurosos sobre las particularidades de cada disciplina deportiva, lo que implica destacar la importancia de unos factores sobre otros para ese deporte en particular. Un estudio reciente logró identificar factores (físicos-condicionales, antropométricos y psicológicos), como predictores de éxito, comparándose entre deportistas de elite y deportistas amateur en la lucha olímpica (López- Gullón et al. 2011). Aspecto que también ha sido corroborado por González et al. (2006), al hallar diferencias significativas en cuanto a variables relacionadas a la imagen mental, entre deportistas expertos y no expertos.

Según Platonov (2001), una de las variables que mayor incidencia que se tiene en la preparación de los deportistas son los métodos de entrenamiento empleados en los procesos de preparación, mediante, los cuales, se logra la asimilación de conocimientos, de habilidades y de hábitos, desarrollando, a su vez, cualidades necesarias para obtener máximos logros. Así mismo, García et al. (1996) describen el método, como un procedimiento sistemático y planificado dirigido a la interacción deportista-entrenador, utilizando medios de trabajo y dosificación, con el propósito de alcanzar los más altos logros deportivos.

Existen diversos métodos de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza, que se emplean según las características y las necesidades de la modalidad deportiva, dentro de tantos están: musculación, pliometría, resistidos y electroestimulación. Lo cierto del caso, es que son diversos los factores que inciden en el desarrollo de esta capacidad condicional independiente del método que se emplee para su mejoramiento, como son: la frecuencia del impulso nervioso, la sincronización de las unidades motoras, la coordinación inter e intramuscular, la capacidad de reclutamiento muscular y la hipertrofia muscular, entre otros aspectos (Chirosa et al. 2002).

Los métodos de entrenamiento deportivo son aplicados de acuerdo a las necesidades y características de los deportistas, dentro de los cuales, se encuentran los verbales, cuando el entrenador utiliza la palabra; visuales, al hacer uso de videos y de filmaciones, tanto de entrenamientos como competencias; los prácticos, donde se realizan ejercicios a diferentes intensidades de técnica y de táctica deportiva; los utilizados para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas, métodos de juego y competencia deportiva, siendo empleados en el quehacer de la preparación de diferentes deportes aprovechando diferentes combinaciones, que se adaptan a las particularidades de la preparación deportiva. Estos se seleccionan estrictamente, dependiendo de los objetivos planteados, los principios, el sexo, la edad, así como la cualificación y la preparación de los deportistas (Matveev, 1991).

Si bien es cierto que la mayoría de métodos utilizados para mejorar la fuerza, su mecanismo de acción es la contracción muscular voluntaria, es decir, que el impulso nervioso se origina desde el sistema nervioso central; también existen los de contracción involuntaria, como la electro-estimulación, mecanismo a través del cual también se logran resultados de igual eficacia que en los métodos voluntarios (Herrero et al. 2008).

En el 2010, se celebraron en Medellín (Colombia), los Juegos Sudamericanos, siendo ellos un programa de política nacional e internacional. Permite a cada país, de manera autónoma, preparar a sus deportistas con procesos pedagógicos, metodológicos, didácticos y científicos. Cada comisión técnica de las diversas delegaciones aborda dichos procesos de manera diferente. Los Juegos Sudamericanos, son un espacio donde se ponen en escena los diferentes procesos de preparación realizados durante varios años y también son la oportunidad para detectar y corregir las diferentes deficiencias en procesos de preparación para otras justas deportivas de mayor nivel, como campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y Olímpicos.

De acuerdo a lo anterior, se propuso identificar los métodos de entrenamiento en las capacidades físicas fuerza y resistencia, que fueron empleados en los entrenadores con sus deportistas, en los Juegos Sudamericanos Medellín 2010, en función de características, como el nivel educativo y la experiencia deportiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Procedimiento: Cuando se hizo el contacto con los entrenadores en los diversos escenarios deportivos y lugares de descanso, se les informó sobre el objetivo de la investigación. Se les solicitó firmar el consentimiento de informado, el cual, fue aprobado según acta 038 del comité de bioética de la facultad de Ciencias para la Salud; posteriormente, diligenciaron la respectiva encuesta, para el fin este estudio.

Técnica de recolección: La información se recolectó mediante una encuesta acerca de los objetivos propuestos en la investigación, constituida por 36 preguntas, 30 cerradas y seis abiertas. Las encuestas fueron resueltas a la salida de la concentración de los diferentes países, "Villa deportiva sudamericana", y en los escenarios deportivos y sus alrededores.

La encuesta fue elaborada por el grupo investigador y enviada a juicio de expertos por parte de tres docentes universitarios del área de entrenamiento deportivo, quienes recomendaron disminuir el número de preguntas y realizarlas de manera cerrada. Luego, se realizó una prueba piloto con 20 entrenadores deportivos del departamento de Caldas (Colombia), para verificar si las preguntas eran comprensibles, asignándoles códigos a las preguntas, para facilitar la tabulación en la base de datos.

Análisis estadístico: Se tabuló la información en el programa Excel 2007, donde se clasificaron las diversas preguntas para sacar los promedios y los porcentajes respectivos.

Tipo de investigación: El estudio fue de enfoque cuantitativo, de corte transversal no experimental (Hernández et al. 2010), por cuanto la información se recolectó en un único momento del tiempo y se utilizó para explicar el fenómeno estudiado durante los juegos deportivos sudamericanos 2010. En esta misma línea fue un estudio descriptivo, ya que mostró las características esenciales del fenómeno y termina ubicándose en la propuesta de estudios exploratorio, puesto que da inicio a la investigación y a la organización de fenómeno de estudio al respecto, además, de encuestas tipo cuestionario.

Consideraciones bioéticas: La participación de los técnicos fue voluntaria. Se les garantizó el anonimato en sus respuestas, la información que requirieran y la posibilidad de retirarse en el momento que consideraran conveniente. Una vez autorizaban resolver la encuesta, se les solicitó firmar el consentimiento informado para la solución del instrumento, el cual, no implicaba ningún riesgo para cada participante del estudio, aprobado con el acta 038 de febrero de 2010, del comité de bioética de la facultad de Ciencias para la Salud.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características demográficas de la muestra evaluada: Los entrenadores evaluados provenían de 13 de los 15 países participantes en el evento deportivo, procedentes, en su gran mayoría, de Argentina y de Colombia, con el 18,3% y 14%, respectivamente. El 90,3%, del sexo masculino y entrenadores de 28 modalidades deportivas (75,7%); la edad media fue de 46,1 años (± 10,2), con una mínimo de 24 y una máxima de 79 años.

Respecto a la formación académica de los mismos, el 85,4% tiene formación profesional, en su gran mayoría con titulo de pregrado en el área de la educación física y deportes; el 35,4% tiene estudios de postgrado; tan sólo el 1% de la muestra tiene solamente formación básica, lo cual, es importante para el posicionamiento del deporte suramericano, al tener un alto porcentaje de entrenadores con formación calificada, contrario a lo que ocurría en décadas pasadas.

En un estudio propuesto por Salinero & Ruiz (2010), describen que los entrenadores de alto rendimiento en Karate, el 83,3%, no tienen estudios superiores y tampoco toman parte en cursos o actividades de formación. Son entrenadores con una amplia experiencia deportiva y competitiva, por lo que tienen un conocimiento del campo de la competición, tanto desde la perspectiva del deportista como del entrenador, dirigiendo a sus deportistas.

La experiencia competitiva de los entrenadores cuando fueron deportistas activos fue variada; de ellos, el 31,1% participó en el ámbito nacional y un 4% en los Juegos Olímpicos. Aunque es importante resaltar que uno de cada cinco compitió en su momento, mundial u olímpico, lo que constituye un valor agregado importante que debe ser atendido junto con el nivel educativo y resalta la importancia de la vivencia deportiva competitiva que debe haber tenido el entrenador.

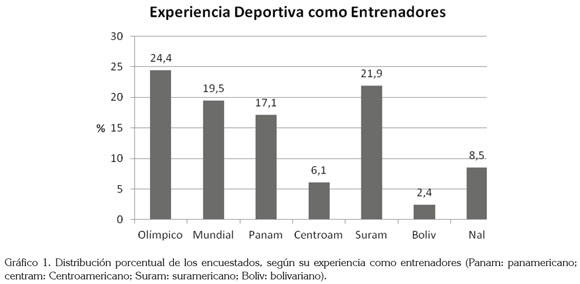

En cuanto a la experiencia como entrenadores (Gráfico 1), se puede apreciar que el mayor recorrido lo presentan a nivel olímpico (24,4%) y, en segunda instancia, suramericano (21,9%). Se encontró que el 44% de los entrenadores ha llegado con sus deportistas a Juegos Olímpicos y campeonatos Mundiales, lo que refleja la importancia que otorgan los comités olímpicos nacionales a los eventos suramericanos en los ciclos de preparación, al enviar sus mejores técnicos.

En entrenadores de triatlón de alto nivel competitivo, Ruiz & Salinero (2011) encontraron que el 80% de 14 entrenadores entrevistados eran Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo cual, evidencia una relación coherente entre una formación académica y la profesión, diferente a un estudio realizado por Pérez-Ramírez (2002), donde tan sólo un 9% tenía una formación de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Así mismo, otro resultado reciente en entrenadores de élite de balonmano, donde se indican que la formación inicial de los entrenadores es muy heterogénea, puesto que procede de diversas vías formativas: la federativa, la formación profesional y la universitaria (Feu-Molina et al. 2010). Los resultados de este estudio corroboran y apuntan a la dirección de lo encontrado por Ruiz & Salinero (2011), en deportistas de triatlón y diferente a la formación de los entrenadores en karate, según Salinero & Ruiz (2010), lo que indica que aún no hay un consenso en lo relacionado a la formación académica de los entrenadores de alto nivel, además de aspectos que también hacen parte de otras variables a tener en cuenta, como experiencia como deportista, cursos de formación permanente y la experiencia como entrenador (Feu-Molina et al. 2010), elementos que en algunas federaciones y estructuras organizativas condicionan a los entrenadores, aproximación que puede intentar explicar las diferencias de formación de los entrenadores entre unos deportes y otros.

Métodos para el desarrollo de la resistencia: Como se aprecia en el gráfico 2, para el desarrollo de la resistencia, los entrenadores encuestados emplean métodos muy variados para tal aspecto, como el continuo uniforme y extensivo, repeticiones, fartlek, intermitente e intervalado, siendo este último el método más utilizado.

Como se percibe, los entrenadores no utilizan un solo método en particular para el desarrollo de la resistencia, lo que concuerda con lo expuesto por (Forteza de la Rosa, 2000), quien dice que ningún método de entrenamiento es más universal por excelencia que otro. Todos los métodos responden a direcciones específicas de la carga y ningún método sustituye al otro. Fox & Mathews (1986) plantean que los últimos desempeños exitosos conseguidos por los atletas son atribuidos al perfeccionamiento de los métodos de entrenamiento en el último siglo. En el mundo del deporte, la situación del rendimiento atlético siempre ha sido un reflejo de la calidad de los métodos de entrenamiento. Uno de los aspectos metodológicos más importantes y que ha permitido el logro de grandes resultados que antes parecían inalcanzables, se debe a la gran evolución que han tenido los "Métodos de Entrenamiento" (Álvarez, 2004).

Cada modalidad deportiva, se caracteriza por utilizar una gran variedad de capacidades físicas que se interrelacionan y se desarrollan, a través de una variedad de métodos para su evolución en el entrenamiento integral del deportista. Esto es corroborado por teóricos, como Weineck (2005) y Verjoshanski (1990, 2002), demostrando que aplicar métodos con el uso de cargas de entrenamiento de diferente orientación funcional, como las glucolíticas, aeróbicas y anaeróbicas, sí incide en el desarrollo de la resistencia en fases prolongadas. En la práctica del entrenamiento, lo métodos fundamentales del trabajo de resistencia se aplican a demasiadas modalidades deportivas; no obstante, la transferencia resulta en muchos casos extremadamente problemática, si no inviable (Weineck, 2005).

Así mismo, y en correspondencia a lo expresado anteriormente frente a las diferencias y particularidades de cada disciplina deportiva, aún no se encuentran posiciones unánimes frente a los métodos empleados para el desarrollo de alguna capacidad física condicional; tal diversidad puede estar relacionada por diversos aspectos. La cantidad de competencias en las que se somete el deportista ha aumentado, lo que implica sostener un nivel óptimo en el mayor de salidas del calendario programado, aspecto que ha sido señalado por Issurin (2012), como ruptura de los modelos tradicionales del entrenamiento deportivo, para darle apertura a nuevos modelos contemporáneos; sin embargo, y como consecuencia, la fijación de objetivos y la brusquedad del cómo alcanzarlos, es decir, del método.

En la mitad del siglo XIX, los deportistas entrenaban básicamente con el método de larga duración o continuo, de forma ininterrumpida y uniforme, debido a la falta de experiencias y a la utilización de métodos primitivos para desarrollar las capacidades de los sujetos, según Forteza de la Rosa (2000). Como se puede apreciar, en la actualidad los entrenadores hacen uso de diversos métodos de entrenamiento para desarrollar una misma variable, lo cual, le da una mayor riqueza y posibilidad de mejoramiento a sus dirigidos.

El empleo de los métodos continuos, como son el uniforme, el continuo variado y el continuo extensivo, son utilizados por el 32,7% de los entrenadores sudamericanos, que siguen siendo utilizados, como en la escuela de Juan Moreno en Miami (U.S.A.) en la preparación de tekondistas, según Álvarez (2004), así como para la preparación de atletas de fondo y semifondo, de acuerdo con Gomes (1984). Manno (1994) manifiesta que este método es aplicado ampliamente por diversas disciplinas, como el atletismo, la natación y el esquí de fondo. Platonov (1993, 2001) constata que los métodos continuos de intensidad uniforme, se utilizan ante todo para aumentar las posibilidades aeróbicas, mejorar el rendimiento general y desarrollar la resistencia específica en los deportes de media y larga duración; este mismo autor, plantea que los métodos empleados con régimen variables, se utilizan para desarrollar la velocidad y la resistencia, como en la natación, el patinaje, entre otros.

En la misma dirección, Forteza de la Rosa (2000) plantea que al principio del siglo XX, este método de entrenamiento –continuo–, empezó a ser sustituido por un entrenamiento alterno. En la Olimpiada de Estocolmo, en 1912, la preparación de los atletas fue sistemática, ya que los entrenadores se dieron a la tarea de reunir datos dispersos sobre el tema y le dieron empíricamente un sentido de trabajo planificado. En este período de la sistematización, desde 1912 hasta la mitad del siglo XX, se destacaron varios entrenadores, quienes dejaron una huella en la metodología del entrenamiento. Aparece en Suecia Gosse Holmer, en 1930, con revolucionario sistema fartlek (fart: velocidad y lek: juego), que es empleado por el 15,7% de los entrenadores sudamericanos, siendo utilizado en disciplinas deportivas, como Taekwondo para el desarrollo de la resistencia especial (Álvarez, 2004).

Es indudable que en la actualidad, el empleo de métodos para la resistencia es más específico para cada disciplina deportiva, contrario a periodos remotos, donde se usaba indiscriminadamente el método continuo para desarrollar la capacidad aerobia, en una gran cantidad de deportes (Baiget, 2011). Este planteamiento es corroborado por autores como Kovacs (2004, 2006) y Fernández et al. (2009), quienes para el caso especifico del tenis de campo, señalan una tendencia que respaldan el empleo de los fraccionados de elevada intensidad, como actividad más específica.

En síntesis, Baiget, (2011) concibe, de manera oportuna, que los métodos de intermitencia deben ser dirigidos al desarrollo de vías energéticas y situaciones similares a la competición, respetando, en la medida de lo posible, la naturaleza intermitente y variable del deporte y la participación muscular de las acciones técnicas.

Según Forteza de la Rosa (2000), el entrenador cubano Bacallao J.G. del Instituto de Cultura Física (ISCF) de La Habana, utiliza el fartleck en el entrenamiento de atletas, obteniendo muy buenos resultados en los últimos años; también plantea que este trabajo se utiliza fundamentalmente en los mesociclos iniciales del entrenamiento, como preparación y como acondicionamiento para los entrenamientos futuros y al final del monociclo de preparación, principalmente, con corredores de 1.500, 3.000, 5.000 y 10.000 metros.

En años posteriores, describe Forteza de la Rosa (2000), entre 1912-1950, aproximadamente, se comienza a aplicar en Alemania, por Tony Nett, el Interval training, en 1940, cuyos escritos llegan a manos de E. Zatopek (la locomotora humana), quien fue el verdadero gestor práctico del Interval Training tradicional. A partir de los años 1945-1965, aparece el período científico del entrenamiento deportivo, donde se fundamenta el Interval Training y se constata que el efecto en dicho método se produce en las pausas y no durante el esfuerzo.

Se encontró que de los 93 entrenadores encuestados, el 24,7% manifiesta emplear el Interval Training, método que hasta la actualidad es uno de los más empleados por los entrenadores, lo que coincide con lo expuesto por Martínez (2009), siendo utilizado en disciplinas deportivas, como la natación y el remo, entre otros deportes.

Suzuki et al. (2007), quien trabajó con nadadores brasileños, indican que este método fue empleado con variantes con muy buenos resultados, igualmente, en atletas de 400 y 800 metros, semifondo y fondo (Gomes, 1984). Concuerda con lo expuesto por Platonov (2001), quien manifiesta que los métodos interválicos se practican ampliamente para desarrollar la resistencia específica y son utilizados en gran variedad de deportes, como el atletismo, la natación, los deportes de resistencia, de pelota y de arte competitivo, principalmente. Dicho método es el más empleado por la mayoría de los entrenadores en casi todos los deportes, siendo los más determinantes del rendimiento inmediato y su dirección energética fundamental estará determinada por la glucólisis anaerobia lactácida (Matveev, 1991; Manno, 1994; Forteza de la Rosa, 2000).

Métodos para el desarrollo de la fuerza: Para el desarrollo de la capacidad física de la fuerza, el 65,7% de los entrenadores sudamericanos utilizan el método del pesista; 7,4%, el del culturista y otros métodos, como el piramidal, escalera, doble piramidal, ascendente y descendente, por el 29,9%.

El desarrollo de la fuerza es una variable imprescindible en los atletas de alto rendimiento, ya que está ligada, tanto a la eficacia en la ejecución de determinados gestos deportivos y en los procesos de entrenamiento como en competencia, al igual que en la prevención de lesiones, fruto de la ejercitación y el desgaste permanente, que implica la actividad deportiva. Como se puede apreciar, el método más empleado por los entrenadores para el desarrollo de dicha variable fue el pesista. Esto, pese a que por mucho tiempo se ha pensado que el trabajo de musculación genera pérdida de habilidad en los deportistas que utilizaban técnicas de fisiculturismo y movimientos irregulares, según Cappa (2001).

Otros trabajos investigativos, en los que se demuestra que tanto la saltabilidad como la fuerza máxima, en general, tienen un mayor incremento, cuando se realizan entrenamientos de contraste entre trabajos con sobrecarga al 70% de 1 RM y ejercicios de saltabilidad, según Chirosa et al. (2002) y Cometti (2002), lo cual, es coherente con las recomendaciones para el entrenamiento de la fuerza que plantea García et al. (1996), dentro de los que el trabajo de hipertrofia muscular debe ir paralelo a un trabajo de transferencia específico de la modalidad o gesto deportivo, para facilitar el trabajo de fuerza al movimiento, lo que también coincide con el planteamiento de Ancelmi (2007).

Existen otro tipo de combinaciones de métodos para el desarrollo de la fuerza explosiva que son positivos, por ejemplo, el estudio de Benito et al. (2010) desarrollado con velocistas, quien demostró que cuando se realiza en una misma sesión de entrenamiento ejercicios pliométricos posteriores a la aplicación de la electroestimulación, se mejora en la saltabilidad y potencia.

Estudios de Moreira & Souza (2000) afirman que en los basquetbolistas la adopción de metodologías inadecuadas e incorrectas, con la utilización de máquinas de pesas y la aplicación de esta concepción metodológica en momentos inoportunos, ayudan y refuerzan la idea de situaciones desfavorables, a nivel de coordinación intramuscular, que perjudican la velocidad de movimiento, la precisión de los lanzamientos y otras acciones de la modalidad.

Si bien es cierto que un mal planteamiento metodológico con la utilización de métodos asistidos para el desarrollo de la fuerza en deportistas de élite puede ocasionar un estancamiento de dicha capacidad; también existen evidencias que cuando se realiza de forma apropiada, por el contrario, favorece la misma, lo cual, quedó claro en un estudio de Alcaraz et al. (2009), desarrollado con velocistas, con quienes se realizaron procesos de entrenamiento, usando arrastres de trineo con altas y bajas cargas, al igual que con paracaídas grandes, logrando mejorar la potencia y, por ende, la velocidad.

Históricamente fueron muchos los mitos del entrenamiento de la musculación, pero la evolución científica del entrenamiento hace ver las bondades de este método y como afirma Cappa (2001), encontramos clubes de fútbol en las competencias europeas, donde el entrenamiento con sobrecarga es común y produce óptimos resultados.

Esta utilización de sobrepeso está sustentada por Manno (1994), quien considera que el entrenamiento con cargas adicionales mejora la sincronización de las unidades motoras (UM) y, principalmente, el entrenamiento con contracciones rápidas mediante carga. Estos planteamientos antes mencionados, le dan soporte al método de sobrecargas, utilizado por un gran número de entrenadores sudamericanos en la preparación de sus atletas, respaldado por Matveev (1991) y Ancelmi (2007), quienes plantean que todos los deportes requieren de una u otra manera desarrollo de la fuerza, a través de sobrecargas, que oscilan entre un 20 y 100%, dependiendo el caso específico.

Trabajos investigativos con el uso de sobrecargas realizado con futbolistas de la primera división española, durante los entrenamientos, da excelente resultados en el desarrollo de la fuerza explosiva, según Casajus (2001). Para Ancelmi (2007) y Benito et al. (2010), el entrenamiento anterior es utilizado por los velocistas en las modalidades de 100, 200 velocidad y 100 y 110 metros vallas y para saltadores, para favorecer la capacidad de reclutamiento de las fibras musculares.

Agradecimientos: Al doctor Julio Roberto Gómez, Gerente Indeportes Antioquia. A la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas. A los estudiantes del programa de Educación Física: René Quintero, William Cárdenas, William Dan y Camilo Saldarriaga. Conflicto de intereses: El manuscrito fue preparado y revisado con la participación de todos los autores, quienes declaramos que no existe ningún conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los resultados presentados.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALCARAZ, P.; ELVIRA, J.; PALAO, J. 2009. Características y efectos de los métodos resistidos en el sprint. Deporte CCD. (España). 12(3):179-187. [ Links ]

2. ÁLVAREZ, A. 2004. Sistema metodológico para el desarrollo de la resistencia especial en el Taekwondo. 1ª parte: métodos continuos. Efdeportes.com revista digital. Año 10 (72). Disponible desde Internet en: http://www.efdeportes.com/efd72/tkwd.htm (con acceso el 08/01/11). [ Links ]

3. ANCELMI, H. 2007. Actualizaciones sobre el entrenamiento de la potencia. Ed. Copyright Horacio Ancelmi. (Argentina). 398p. [ Links ]

4. BAIGET, E. 2011. Metodología del entrenamiento de la resistencia específica en el tenis de competición. Revisión y propuesta. Rev. Cultura, Ciencia y Deporte. (España). 16(6):45-54. [ Links ]

5. BENITO, E.; LARA, A.; MARTÍNEZ, E. 2010. Efecto del entrenamiento combinado de pliometría y electroestimulación en salto vertical. Rev. Int. Cienc. Deporte. (España). 21(6):322-334. [ Links ]

6. COMETTI, G. 2002. El entrenamiento de la velocidad. Ed Paidotribo.(España). 200p. [ Links ]

7. CAPPA, D.F. 2001. El entrenamiento de fuerza a favor o en contra del fútbol. Disponible desde Internet en: http://www.sobreentrenamiento.com/PubliCE/ Home.asp (con acceso el 08/01/11). [ Links ]

8. CASAJUS, J.A. 2001. Seasonal variation in fitness variables in profesional soccer players. J. Sport Med. Phys. Fitness. (Italia) 41(4):463-469. [ Links ]

9. CHIROSA, L.; CHIROSA, I.; REQUENA, B.; FERICHE, B.; PADIAL, P. 2002. Efecto de diferentes métodos de entrenamiento de contraste para la mejora de la fuerza de impulsión en un salto vertical. Motricidad: Rev. Cienc. Act. Física Deporte. 8(1):47-71. [ Links ]

10. FORTEZA DE LA ROSA, A. 2009. Entrenamiento deportivo: Preparación para el rendimiento. Kinesis. (Colombia). 211p. [ Links ]

11. FORTEZA DE LA ROSA, A. 2000. Métodos del entrenamiento deportivo. Efdeportes.com Revista digital. Año 5 (20). Disponible desde Internet en: http://www.efdeportes.com/efd20a/metod.htm (con acceso el 19/11/10). [ Links ]

12. FERNÁNDEZ, J., SANZ, D.; MÉNDEZ, A. 2009. A review of the activity profile and physiological demands of tennis match play. Strength and Conditioning J. 31(4):15-26. [ Links ]

13. FOX, E.; MATHEWS, D. 1986. Bases fisiológicas de la Educación Física y los Deportes. Ed. Guanabara S.A. (Brasil). 488p. [ Links ]

14. FEU-MOLINA, S.; IBÁÑEZ-GODOY, S.J.; GOZALO, M. 2010. Influencia de la formación formal y no formal en las orientaciones que adoptan los entrenadores deportivos. Rev. Ed. (España). 353:615-640. [ Links ]

15. GARCÍA, J.M.; NAVARRO, M.; RUIZ, J.A. 1996. Bases teóricas del entrenamiento deportivo principios y aplicaciones. Ed. Gymnos. (España). 518p. [ Links ]

16. GOMES, T. 1984. Metodología científica del entrenamiento deportivo. Ed. Ibrasa. (Brasil) 435p. [ Links ]

17. GONZÁLEZ, M.A.; DOPICO, J.; IGLESIAS, E.; CAMPOS, A. 2006. Expertos y no expertos deportistas. Diferencias en imagen mental del movimiento. Cuadernos Psicol.. 6(2):5-10. [ Links ]

18. HERRERO A., J.A.; GARCÍA DE VICUÑA, O.A.; FERNANDEZ DÍEZ, B.; HERNÁNDEZ, J.M. 2008. Comparación de las adaptaciones producidas por el método de entrenamiento con electroestimulación concéntrica y el voluntario. Rev. Apuntes Ed. Física y Deportes. (España). 92(2):56-62. [ Links ]

19. HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ, C.; BAPTISTA, M.P. 2010. Metodología de la Investigación. 5ª ed. Ed. McGraw-Hill. (México). 613p. [ Links ]

20. ISSURIN, V.B. 2012. Entrenamiento deportivo. Periodización en bloques. Barcelona: Paidotribo. (España). 417p. [ Links ]

21. KOVACS, M.S. 2006. Applied physiology of tennis performance. Br. J. Sports Med. (Inglaterra). 40(5):381-386. [ Links ]

22. KOVACS, M.S. 2004. Energy system-specific training for tennis. Strength and Conditioning J. 26(5):10-13. [ Links ]

23. LÓPEZ-GULLÓN, J.M.; GARCÍA-PALLARÉS, J.; BERENGÜI GIL, R.; MARTÍNEZ, A.; MORALES, V.; TORRES-BONETE, M.; DÍAZ, A. 2011. Factores físicos y psicológicos predictores del éxito en lucha olímpica. Rev. Psicol. Deporte. 20(2):573-588. [ Links ]

24. MANNO, R. 1994. Fundamentos del entrenamiento deportivo. Ed. Paidotribo. (España). 300p. [ Links ]

25. MARTÍNEZ POCH, G. 2009. Entrenamiento multidireccional acentuado en el fútbol. Efdeportes. com revista digital. Año 14 (131). Disponible desde Internet en: http://www.efdeportes.com/efd131/ entrenamiento-multidireccional-acentuado-en-elfutbol- profesional.htm (con acceso 15/09/11). [ Links ]

26. MATVEEV, L.P. 1991. Teoría y metodología de la cultura física. Ed. Cultura Física y Deporte. (Rusia). 234p. [ Links ]

27. MOREIRA, A.; SOUZA, M.R. 2000. Controle da dinâmica do arremesso dos basquetebolistas durante a etapa concentrada de força. Treinam. Desport. Curitiba. (Brasil). 5(1):74-78. [ Links ]

28. PLATONOV, V. 1993. El entrenamiento deportivo. Teoría y Metodología. Ed. Paidotribo. (España). 322p. [ Links ]

29. PLATONOV, V. 2001. Teoría general del Entrenamiento deportivo Olímpico. Ed. Paidotribo. (España). 684p. [ Links ]

30. PÉREZ-RAMÍREZ, M.C. 2002. Estudio cualitativo sobre entrenadores de alto rendimiento deportivo. Rev. Psicol. Deporte. 11(1):9-33. [ Links ]

31. RUIZ, G.; SALINERO, J.J. 2011. El entrenador de alto nivel en triatlón: entorno próximo y cualidades fundamentales para el rendimiento. Rev. Int. Cienc. Deporte 23(7):113-125. [ Links ]

32. SALINERO, J.J.; RUIZ, G. 2010. El entrenador de alto rendimiento deportivo y su contraste con entrenadores de menor nivel. Estudio en la modalidad de karate en España. Rev. Motr.: Eur. J. Hum. Mov. (España). 24(1):107-119. [ Links ]

33. SUZUKI, F.G.; OKUNO, N.M.; LIMA, A.E.; PERANDINI, L.A.; KOKUBUN, E.; NAKAMUR, F.Y. 2007. Esforço percebido durante o treinamento intervalado na natação em intensidades abaixo e acima da velocidade crítica. Rev. Portug. Ciê. do Desporto. (Brasil). 7(3):299-307. [ Links ]

34. VERJOSHANSKI, Y. 1990. Entrenamiento deportivo. Planificación y programación. Ed. Martínez Roca. (España). 166p. [ Links ]

35. VERJOSHANSKI, Y. 2002. Teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Ed. Paidotribo. (España). 350p. [ Links ]

36. WEINECK, J. 2005. Entrenamiento total. Ed. Paidotribo. (España). 686p. [ Links ]

Recibido: Febrero 27 de 2012 Aceptado: Mayo 7 de 2012