Introducción

En este ensayo se desatacan las diferentes maneras en que algunos autores han trabajado el concepto de espacio social y se comentan elementos de la noción de espacio estatal. Esta revisión se hace para evidenciar algunas características de ambas definiciones a partir de la óptica de analistas clásicos y contemporáneos.

El espacio social es comprendido como el conjunto de aspectos que conforman la geografía, las dinámicas sociales y las cosmovisiones y abstracciones que el ser humano ha hecho sobre el territorio. Mientras que el espacio estatal es más específico, puesto que su objeto es ofrecer un panorama de las realidades que pueden ser locales, municipales o regionales. Además, este último tiene distintas facetas y niveles de complejidad como la urbana, económica, cultural, política e industrial, entre otras. Empero todas se circunscriben al dominio de los Estados y sus fronteras, mientras que la naturaleza del espacio social es abstracta, se caracteriza porque no tiene límites definidos; de hecho, no tiene fronteras físicas pues se refiere al conjunto de ámbitos existentes de todas las áreas que conforman la sociedad.

Tanto los conceptos de espacio social como espacio estatal brindan información sobre los elementos que intervienen en la configuración de los contextos territoriales para interpretar las dinámicas observadas por autores, quienes han generado puntos de vista orientados a tener una idea general de lo que sucede en la realidad. Conviene preguntarse: ¿cuáles son los aspectos más relevantes de ambos conceptos? Las particularidades de los términos espacio social y espacio estatal son deferentes, en el desarrollo de este manuscrito se discutirán con el fin de comprender cuáles son las características principales que forman parte de la estructura heurística de cada uno.

Desarrollo

El espacio social como producto de los procesos sociales

El concepto de espacio social ha sido ampliamente trabajado por diversos autores, quienes han agregado o modificado la idea. Monroy Gaytán (2004), por ejemplo, refiere que este ha sido influenciado por la globalización, lo que ha tenido repercusiones directas en las relaciones humanas. Low (2005) lo comprende como cualquier lugar abierto, donde se reúne un número determinado de personas; lo expresa en términos de espacio público -sin que por eso sean sinónimos- y lo entiende como concepto situado históricamente, con una base política y legal en la democracia liberal y la formación del Estado nacional moderno (ENM). Ha-bermas (1981), por su parte, arguye que el espacio social es una forma más de las esferas públicas, básicamente acuñado por burgueses, quienes buscaban expandir y cuidar sus intereses contra grupos de la aristocracia, los nobles tiránicos y de los distintos grupos pertenecientes a esferas no democráticas para, de esta forma, definir y controlar el espacio.

Estos autores comprenden que el espacio social siempre está en transformación. Un aspecto fundamental con el avance de los eventos históricos es la aparición del conflicto como un mecanismo que posibilita la transformación y la presencia de nuevas relaciones, formas inéditas de convivencia, de múltiples experiencias y de maneras de concebir el espacio. Sea resultado de la globalización o como una etapa fundamental del capitalismo, quizás como en cualquier otro sistema socioeconómico, el espacio social ha sido objeto de una evolución clara. Uno de sus resultados primordiales ha consistido precisamente en las vastas formas de concebirlo tanto en lo teórico como en lo práctico.

Al plantear el concepto de espacio social es fundamental tener en cuenta los fenómenos que la sociedad provee y su vertiginoso proceso de transformación, desplegados por actores específicos anclados desde la política, la cultura, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación, entre otros (Berger & Luckmann, 2020). Ello obliga a repensar la condición que detentan los actores en un mundo marcado precisamente por innumerables cambios locales, regionales y globales.

Pedraza Ortega (2010) comenta que el espacio social tiene como objeto la transformación de las sociedades, al menos en lo que se refiere a sus dimensiones físicas y geométricas. El concepto que ofrece este autor, hasta hace algunas décadas, estaba en la línea teórica de la geometría, muy dependiente de la matemática, con las nociones de "euclidiano", "isotrópico" e "infinito". Parte de su evolución se da cuando se le añade el factor social y se delinea el concepto de proceso, haciendo hincapié en la convivencia cotidiana, el conflicto y la experiencia de los colectivos o grupos.

Precisamente Low (2005), en oposición a Pedraza Ortega, afirma que resulta más pertinente establecer la noción como un proceso para definir las dinámicas que han incidido en la evolución de la sociedad fuertemente influenciada por los procesos de la globalización y sus patrones. Define que la existencia del espacio está diluyéndose debido a la emergencia de nuevas formas de intercambio económico y comercial.

La desaparición del espacio social, según se ha observado, se debe a una reconfiguración de las relaciones de convivencia y por tanto de las experiencias diarias, lo cual se manifiesta bajo los procesos de globalización. Es precisamente en el ámbito de la globalización donde ocurren las luchas entre colectivos por apropiarse de los recursos que existen para hacer imperar sus respectivos capitales (Bourdieu, 1989). Esto sucede con enfrentamientos y por la presencia de conflictos, cuyo resultado principal es, por contradictorio que parezca, la estabilidad del sistema social. La estabilidad del espacio social cosiste en que todos los grupos implicados toman parte en la transformación de los espacios, ningún grupo se queda sin algún bien, todo se reparte entre todos y así la sociedad entra en una fase de equilibrio. Por ejemplo, la implementación de un sistema de transporte en el que están inmiscuidos la ciudadanía, el gobierno y la sociedad en general. Los beneficios captados se distribuyen entre los implicados (al menos de forma utópica): ya sea que se creen empleos con salarios estables y bajen las tarifas del transporte, a la vez que se vuelva más rápido y eficiente, entre otras cosas. Esto nos permite reflexionar sobre las aportaciones de las ciencias sociales, pues destacan los mecanismos teórico-pragmáticos que proporcionan facilidades para comprender la transformación del espacio a fin de dar cuenta, al menos en parte, del curso evolutivo de los procesos en la sociedad.

La noción de espacio social como producto de un acuerdo entre grupos

Entre las diferentes vetas que explican la categoría de espacio social destaca la de Delgado y Malet (2011), quienes piensan que el concepto está ligado a la morfología de la arquitectura urbana y al conjunto de actividades que acaecen, las cuales soportan la dinámica social. La imagen física, las relaciones sociales y la formación de los escenarios urbano y político son aspectos producidos por los consensos de los grupos humanos, lo que también ha originado nuevas formas de asociación humana. Esto se concatena con lo expresado por la filósofa Arendt (2009), quien legitima la dinámica espacial, al concebir el espacio social como una oportunidad de "cargar a otros sobre hombros fuertes"; esto quiere decir, que los hombres se pueden poner de acuerdo para enaltecer las ideas de consenso y solidaridad y emanciparse de toda falta de empatía, lo cual confiere un importante contenido político, una herramienta esencial para la construcción de la sociedad.

Sahuí (2000, citado por Delgado & Malet, 2011) señala que el espacio social es producto de un encuentro entre personas libres, quienes por medio del diálogo logran llegar a acuerdos y construir proyectos. Esto se vincula con la idea de Ricartt y Remesar (2013), quienes proponen que es el "articulador del conjunto de acontecimientos que intervienen en la vida de las ciudades", especialmente, a partir de la configuración de acuerdos entre actores. En este sentido, el consenso se considera el eje principal que estructura la vida de las sociedades. Se concuerda con los autores en que es una categoría llena de significados, donde toma forma la articulación de lo económico con lo político, lo cultural y lo emocional, que es subyacente a los seres humanos y recrea todas las áreas que constituyen los ámbitos sociales.

Innerarity (2006), por su parte, afirma que es aquella área de interacción en la cual por medio de un intenso trabajo de negociación y diálogo es posible llegar a la construcción de consensos mediante un acercamiento entre grupos con el fin de establecer acuerdos a la medida de la problemática de los territorios. La trascendencia de la postura de este autor radica en que es un lugar en que se desarrolla la experiencia de las ciudades. Es el ámbito en el que se desenvuelven las interacciones y se establecen los acuerdos más importantes para la evolución urbana. Cabe mencionar que es el lugar donde predomina la comunicación como esfera o ámbito de construcción del consenso. Mendé y Smith Córdova (1999) lo llaman "comunicación política". En este tenor, cuando Wolton & Ferry (1992), entre otros, escribieron la obra El nuevo espacio público, se referían al espacio social en directa correlación con la comunicación política de la siguiente manera:

El espacio social es el espacio público en que se desarrolla la opinión pública, es definido por estos autores como "el marco mediático" en el que el dispositivo institucional y tecnológico propio de las sociedades posindustriales es capaz de presentar a un público los múltiples aspectos de la vida social (Wolton & Ferry, 1992, citado por Sopena Palomar, 2008).

Según los autores, es el ámbito en el que se desarrolla la vida en grupo, pues contiene al conjunto de actividades que originan la convivencia, las experiencias sociales y los conflictos cotidianos. Es donde se desarrolla la comunicación individual y colectiva y se acuerdan las reglas por las que los grupos luchan por los diversos bienes que ofrece, ya sea económicos, políticos o culturales, entre otros. La acepción contiene un profundo sentido de pertenencia a la vida colectiva y a las luchas por el capital económico que se generan al interior de la sociedad. Esto de alguna manera significa que toda práctica necesita de un espacio territorial, simbólico y de convivencia en el que se refuercen las interacciones. Este concepto, además, está caracterizado por tres aspectos:

Las dinámicas derivadas de toda relación social surgen en el marco de un espacio pragmático y simbólico que funciona como base para la existencia de guiones con sus respectivos actores quienes desarrollan prácticas diversas.

No existe la posibilidad de desarrollar la acción social sin la presencia de espacios simbólicos ni físicos desde los cuales los actores construyan su idea de sociedad.

La sociedad está configurada a partir de la presencia de espacios físicos y simbólicos, además de innumerables conflictos que se presentan y hacen patentes a diario.

La idea está asociada con la concepción de proceso social. En particular, su delimitación como un instrumento que posibilita la interpretación de casi cualquier acción social (Hiernaux & Lindon, 1993), toda vez que es sobre este que se desenvuelven o desarrollan las prácticas de los grupos y de los individuos. Sobresale la directa relación con el tejido social que es el resultado de las relaciones entre actores y funge como una instancia más de la estructura social en las áreas cultural, social, urbana y psicológica, entre otras.

Para analizar el espacio social es necesario vincular los procesos sociales en cada ámbito con el desarrollo económico, la diversificación de las esferas productivas, la presencia del sector burocrático y gubernamental, la formulación de las agendas de gobierno y la participación de distintos actores para dimensionar los cambios de la imagen física y las actividades sociourbanas.

El espacio social es una parte fundamental del desarrollo de la sociedad y del conjunto de intenciones que los sujetos sociales imprimen a su acción (Bourdieu, 1989). Es una extensión del ámbito financiero y un apoyo que confiere y da sentido a la evolución social. Los actores son parte esencial para la configuración de este espacio (Hiernaux & Lindón, 1993) debido a que tienen la característica que siempre están presentes en los cambios, la evolución, la construcción o la destrucción de los imaginarios que la cotidianidad provee.

Pierre Bourdieu y el concepto del espacio social como campo de fuerzas antagónicas

En la línea del recuento de conceptos y características que dan luz a la noción de espacio social, se halla la teoría de los campos sociales del pensador francés Pierre Bourdieu, quien ha aportado reflexiones teóricas relevantes. En esta teoría, se constata la similitud entre las ideas de espacio y campo social, por no decir que son análogos. Bourdieu (citado por Fortich Navarro et al., 2012, p. 48) expresó que un campo social "es un espacio simbólico y pragmático muy preciso. Consiste en un sistema de posiciones sociales tales que se definen en relación unas con otras". Moreno y Ramírez (2003, citados por Fortich Navarro et al., 2012), desde la visión del campo social, afirman que el espacio social es

Un espacio específico en donde suceden una serie de interacciones [...] un sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, socialmente definidas e instituidas, independientes de la existencia física de los agentes que la ocupan.

Fortich Navarro et al. (2012) lo definen como "una estructura espacial donde se da una lucha, de unos agentes que han introyectado y asumido plenamente las reglas del juego -habitus- y donde hay unos capitales específicos, es decir, un sistema de posiciones de poder para retener o expulsar a quienes no asumen sus códigos, o reglas de su funcionamiento". Como distingue Giménez (2002), "lo más conveniente es que para entender el concepto de campo es necesario partir de la noción de espacio social". Se reitera que la idea de campo es indisoluble del espacio social. Para Bourdieu (1989) son equivalentes, el espacio social está constituido por un conjunto de principios de diferenciación y de similitudes, también de distribución que potencialmente dotan de poder a los sujetos de la acción. Se considera a Pierre Bourdieu como el autor que ha insistido en que tanto el poder como el capital configuran los diferentes ámbitos que conforman al espacio. El espacio social es análogo a un campo de fuerzas que contiene un sistema de diferencias sociales jerarquizadas en función de un sistema de legitimidad socialmente establecida y reconocida en un momento determinado (Giménez, 2002).

Para Salcedo (1977) el espacio social puede ser visto como un "lugar físico desde donde tiene parte la interacción social y la construcción de regiones económicas". Esta definición es resultado de todo un debate en el que intervienen nombres clásicos de la teoría económica regional como Boudeville (1965), Perroux (1988) y el propio Salcedo (1977), entre otros. La noción de espacio social se introduce dentro de una categoría más amplia como la clase social y sus aspectos: campo, capital y habitus. Un rasgo fundamental es que "el capital, desigualmente, en sus distintas especies, determina las actividades de los individuos" (Inda & Duek, 2005, p. 1).

Desde la postura de Bourdieu (1989, 1996, 1997, 2002) cada agente en el espacio juega un rol fundamental. En las relaciones de proximidad se construyen las relaciones sociales a la vez que surgen toda una serie de conflictos por imponer el capital respectivo a las dinámicas sociales, las diferentes disposiciones de la burocracia y las organizaciones de la sociedad civil que se erigen como los principales reproductores de las prácticas, los discursos, que de cierto modo son los que detentan los bienes que ofrecen los municipios y Estados. Siguiendo con esta la perspectiva, Giménez (2002) se refiere al espacio social como "un conjunto de realidades sociales como construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos, construcciones que tienden a substraerse a la voluntad clara y al control de estos mismos actores, así como superar los conceptos dicotómicos".

El meollo de la teoría de Pierre Bourdieu (2002; 1997; 1996) consiste en que el espacio social es analizado como un campo de fuerzas que despliegan los agentes sociales, quienes se contraponen porque pretenden obtener o, en su caso, conservar el monopolio legítimo del capital, así como los recursos, las redes y las asociaciones que esto genera. Como producto de las pugnas se genera una transformación que, en gran parte, dicta la evolución de la sociedad. Un aporte interesante del autor se refiere a la influencia que ejerce el conflicto en la transformación del campo-espacio social y de las mismas experiencias de los grupos.

Otras características del concepto de espacio social

Para Jones y Eyles (1977), el espacio social se define en dos partes: 1) como un terreno vital en el cual la gente vive y muere y 2) como un espacio de conciencia, desde el que la gente se mueve y percibe su entorno. Desde Demangeon (s. f., citado de Wolf, 2005), existe una estrecha relación entre el espacio geográfico y el ser humano toda vez que el espacio social es también geográfico en parte y es el lugar donde se llevan a cabo los procesos de socialización.

Para Vidal de la Blache (1922, citado Vargas Ulate, 2012) este podría matizarse como región y al unísono que Demangeon, se puede considerar que existe un vínculo entre lo humano y lo físico que puede devenir en un análisis regional específico asentado sobre la idea de espacio social. Desde la teoría del conflicto, los autores Sashkin y Galtung (2003, citados de Calderón Concha, 2009) expresan:

Se puede rescatar la concepción de un espacio social como conflicto, cuya evolución depende de la presencia de crisis y la creación de un sistema de soluciones, así como de la adaptación a los conflictos que tienden a la solución y transformación de todos los ámbitos sociales, a la postre devienen en experiencias vitales holísticas que muestran cómo es que el conflicto es una dimensión estructural de las relaciones que son interiores a los espacios sociales y que se consolidan en continuas relaciones de poderes.

Para Sashkin (1990; 2001), es fundamental la forma en que se manejen los conflictos al interior, el diálogo y tener personas que ejerzan liderazgos firmes por medio de la comunicación. Los conflictos son inherentes a los espacios, al igual que Galtung (2003, citados de Calderón Concha, 2009), ve que tienen una duración límite y permiten a la postre la constitución de nuevas estructuras de interacción.

El espacio social es un campo de fuerzas que está en constante transformación, conflicto y desarrollo, lo cual origina nuevas dinámicas y formas de interacción, así como la aparición de nuevos actores quienes producen varios tipos de lucha por detentar los recursos disponibles. Para los fines de este trabajo entenderemos por espacio social un campo donde los individuos tienen acceso a las diferentes áreas que le son constitutivas en las cuales los sujetos construyen su experiencia, conviven con otros grupos y desarrollan su propia noción de identidad, sin dejar de lado las pugnas cotidianas. Se propone esta noción con tres denotaciones más:

El espacio como convivencia. En esta categoría los sujetos de la acción proceden a construir interacciones con otros grupos de la sociedad. La interacción se torna armónica y después se vuelve conflictiva, o primero se torna conflictiva y luego se muestra armónica. Depende del nivel de cohesión y consenso de las relaciones.

El espacio como conflicto. Toda lucha grupal es un espacio de transición, su camino se dirige hacia la paz social. Los enfrentamientos entre grupos y la estabilidad o armonía que se pretende constituir son parte fundamental del espacio como conflicto. Se arguye que antes de toda estabilidad definitiva y absoluta se pasa por un periodo de crisis que puede tener diversas tonalidades, en especial, con las siguientes tres características: a) débiles, b) medias y c) fuertes o prolongadas. Se reitera que los conflictos son una condición que se hace presente antes de la aparición de la armonía definitiva.

El espacio como experiencia social. Se comprende como una continua convivencia entre grupos, dado que el espacio posibilita la construcción de redes que interconectan a las personas. El espacio es fuente productora de experiencias que forman parte de la morfología de ese espacio.

De igual modo se pueden comprender todas aquellas acciones colectivas e individuales que son cimientos de la estructura social y que solo los grupos y sujetos que están inmersos en ellas pueden conocer y transformar.

Bourdieu (citado por Martínez, 2006) entiende el espacio social como un "espacio pluridimensional constituido como un conjunto de campos que cuentan con una autonomía relativa respecto del campo de producción económica". Es ahí donde emergen actores que generan experiencias que a su vez consolidan y descartan prácticas y discursos, lo que resulta en inéditas formas de mirar la sociedad y de establecer relaciones que producen interacciones distintas. Son las experiencias de los grupos sociales que entreveradas van tejiendo la forma última del espacio.

Cuando se habla de evolución se hace referencia a la transformación gradual, lenta, pero segura, y progresiva con lo cual van apareciendo nuevas experiencias, se concatenan nuevos pensamientos, emociones, ideologías, visiones y objetivos, y se va dotando de una capacidad de reconversión sin igual a los seres humanos. La funcionalidad del concepto estriba en que permite vislumbrar cómo la experiencia cotidiana se transforma paulatinamente, va tomando apariencias novedosas con lo que también sus actores se van configurando y reconfigurado, construyéndose y reconstituyéndose, generándose nuevas experiencias y nuevos actores.

Tales reconstituciones dan sentido a la actuación de los actores quienes al desplegar su habitus otorgan sentido a la dinámica diaria. Las clases sociales se mueven a lo largo y ancho, establecen mecanismos y estrategias de lucha por dominar cada ámbito y, en general, la tendencia es imponer la lógica de cada grupo. En cuanto a la experiencia cotidiana, el potencial teórico del concepto posibilita observar dos aspectos: 1) la continua transformación de los contextos en el marco de las actividades cotidianas desplegadas por parte de los actores y 2) el continuo reacomodo de los grupos sociales en cada lugar que constituye el espacio.

Cada parte se configura por la acción de actores, quienes desarrollan estrategias encaminadas a posicionarse para detentar, por no decir dominar o prevalecer, en cada ámbito. Desde la óptica de Henri Lefebvre (1991), la producción del espacio implica la interconexión de la experiencia que nace y evoluciona, así como la injerencia de los actores. Véanse los siguientes aspectos:

Prácticas espaciales que se establecen en el marco de la evolución de la sociedad. Se utilizan fundamentalmente para el desarrollo de la dinámica urbana y económica.

Representaciones del espacio que se desarrollan como parte de la actividad de los actores. Implica poner en acción los símbolos usados para crear dinámicas de interacción múltiples.

La categoría espacio de representación comprende el sitio en que los actores desarrollan prácticas dentro de un campo de fuerzas que se define por la presencia y predominio de otros actores que alternan entre sí en los ámbitos públicos: política, economía, cultura, medio ambiente y otros.

La noción de reproducción espacial incluye los procesos de administración pública, la edificación de políticas públicas, los fenómenos de percepción ciudadana del trabajo gubernamental y la interpretación de la vida cotidiana (de todos los sectores sociales), como hechos que producen los procesos de la época moderna y que reproducen la presencia de un espacio concreto.

El filósofo Habermas (1981; 1987; 1997) refiere lo que él llama colonización del mundo-vida en lo cual el espacio está asociado con experiencias, de forma que se distinguen los diferentes estilos de vida y los símbolos grupales o personales que dan cuenta de una especie de resistencia al dominio de grupos alternos. La resistencia a la influencia absoluta de parte de toda jerarquía establecida en el espacio social es un aspecto nodal de la crítica habermasiana. Cierto es que al interior del espacio se genera toda una confrontación que resulta en pugnas, choques, pero también en resistencias que luchan contra el "poder invasor" y el dominio que se pretende subvertir por aquellos que participan en la construcción de la estructura social. Contiene una fuerza de atracción casi desconocida que facilita que los ámbitos que lo constituyen se estructuren a partir de tensiones y conflictos por dominar e imponer las lógicas respectivas que posibilitan que los actores o sujetos de la acción construyan su propia historia como parte del tejido que conforma la sociedad.

El principal atributo del espacio social es que está delineado por el conflicto, que a su vez es un catalizador para la configuración de nuevas relaciones que con sus dinámicas transforman parte del medio social, facilita que se establezcan nuevos retos sobre la organización y el ordenamiento territorial y el surgimiento de nuevos actores, quienes con su actividad dotan de estabilidad o inestabilidad a los ámbitos al disminuir la intensidad de los conflictos. Sin embargo, los conflictos no desaparecen, solo decrece su poder al ceder el paso a un nuevo orden de interacciones.

La transformación del espacio evidencia que el conflicto funciona como un catalizador fundamental. El conflicto es una fuente de soluciones para subsanar todo problema que se genera por la interacción de los grupos. Se produce a partir de la intervención de nuevos actores, por ejemplo: hacedores de políticas públicas, sociólogos, académicos, ambientalistas, administradores y politólogos, entre otros, quienes son los que definen la forma y estructura final de la sociedad. Se asevera que no existen espacios diversos -municipal, regional, local, estatal, nacional, o algún otro- que no hayan sido influenciados por la presencia del conflicto, en cada momento de la historia estatal.

Con la transformación del espacio se establecen nuevas experiencias de utilización, ordenamiento territorial, desarrollo regional, integración social y gestión de los centros urbanos y surgen patrones de convivencia y distintas formas de visualizar la política local o estatal. De alguna manera, con el paso del tiempo, la historia humana adquirió tintes conflictivos. Las pugnas al interior son relevantes para la evolución del Estado en todos los niveles existentes: local, regional, municipal, estatal, nacional e incluso internacional, puesto que se consideran un mecanismo que permite la renovación de las relaciones y de las experiencias cotidianas.

Cuadro comparativo conceptual con la noción de espacio estatal

En esta parte se hace una comparación entre espacio social y espacio estatal: se describen los elementos más importantes de cada concepto con el fin de observar los aspectos coincidentes y las diferencias de sus propiedades. Ambos, tanto los elementos coincidentes como los diferenciadores, forman parte de la estructura constitutiva de los conceptos, son parte de un mismo eje pragmático con sus subejes que conforman el campo social y el habitus que tienen aspectos análogos, aunque por la ubicación en cada escala terminan por variar y tener lineamientos, principios y propiedades diferentes (tabla 1).

Tabla 1 Aspectos y diferenciadores entre los espacio espacial y espacio estatal.

| Estructuras | Aspectos comunes | Aspectos diferenciadores | Aspectos relevantes generales |

|---|---|---|---|

| Está en constante transformación | Espacio de convivencia limitado. | La convivencia pervive en ambos conceptos, la historia es lo que le da matices diferentes. | |

| La reproducción espacial es una de sus propiedades fundamentales | Colonización del mundo de vida. | Cada espacio tiene un lugar importante en el mundo de vida (Herrera Restrepo, 2010; Husserl, 1990). | |

| Confluyen múltiples significados | Experiencias de utilización, ordenamiento territorial, desarrollo regional, integración social y gestión de los centros. | El mundo simbólico confluye con la praxis de la construcción del mundo social (Berger y Luckmann, 2020). | |

| Se renuevan las relaciones y experiencias cotidianas | Construcción de consensos en actores clave para consolidar las lógicas de cada espacio. | La unidad entre los actores o individuos está caracterizada por la construcción de constantes interacciones. | |

| Pugnas y luchas por imponer el capital. | Negociaciones y diálogos internos. | El capital simbólico y la voluntad de poder están presentes en los intercambios comunicativos con miras a constituir dinámicas propias de cada espacio. | |

| Reacomodo constante de los grupos sociales. | La transformación es distinta con el paso del tiempo. | Hay procesos evolutivos incesantes. | |

| Configurado por los actores sociales en el devenir del tiempo. | Tienden a desplegar habitus diferentes, específicos de cada ámbito. | La acción de los actores sociales siempre está en marcha, la historia y la historicidad van de la mano y están unidas. | |

| Se edifican constantes representaciones espaciales hechas por los actores. | Existe una constante interconexión con la experiencia. | La experiencia individual y colectiva evolucionan conforme el paso de la historia. | |

| En cada uno hay habitus que tratan de ejercer dominio de los subejes de la realidad. | Desarrollo de la democracia incesante y constante. | Los sistemas y regímenes políticos están avanzando al mismo tiempo. | |

| Son espacios pluridimensionales. | La autonomía es relativa. | La apertura de las fronteras pragmáticas y simbólicas está condicionada por la dinámica particular de cada espacio. | |

| Son generadores de experiencias. | Tienen sus propias estructuras de comunicación individual y grupal. | Las vivencias están condicionadas por el tipo de competencia comunicativa imperante (Habermas, 1981; 1987). | |

| Tendencia a la transformación histórica. | Posee una condición ulterior teleológica. | El tiempo es el aspecto que está presente con mayor fuerza en la arquitectura particular. | |

| Es un espacio conflictivo con presencia constante de problemas. | Es un espacio edificante de experiencia social. | El desarrollo de cada espacio está condicionado a la presencia del conflicto que a la postre facilita la conformación final. | |

| Fuente productora de experiencia generales y universales teóricas y prácticas. | Acumula experiencias distintas a las del espacio social. | Las historias no cesan, se producen día con día de acuerdo con las características del tipo de espacio. | |

| Construido por actores con cúmulos de experiencias distintas | Acciones colectivas e individuales conforman la estructura social. | La presencia de actores sociales es fundamental para imprimir una lógica específica. |

Fuente: elaboración propia.

Básicamente las categorías comunes son estructuras históricas sujetas al poderoso influjo que el tiempo imprime, cuya cualidad fundamental es que las propiedades inherentes son parte de ambos conceptos. No es opcional, el tiempo impacta de modo certero y eterno. Aunque denota la apertura de los espacios en que las personas pueden moverse libre y relativamente sin tantos obstáculos, hay que denota la apertura de los espacios en diferencias relevantes porque el acceso al que las personas pueden moverse libre y la vía libre hacia todas las áreas de la sociedad; por ejemplo, en el espacio estatal existen caminos hacia áreas específicas no a la totalidad hacia la administración pública estatal, el turismo, el comercio estatal, etc.

Ambos son espacios de conflictos incesantes. Aun así, son diferentes sus dilemas y tensiones. Las características de los conflictos son multidimensionales. Corresponde definir el conflicto de acuerdo con cada tensión inscrita en un espacio como una sucesión histórica de dilemas matizados por las particularidades de cada ámbito.

El desarrollo del sistema político y económico es diferente aunque, en teoría y solamente en teoría, ambos se manifiestan en la democracia como un sistema acabado prácticamente al cien por ciento. El desarrollo y la evolución de la democracia son distintas. Al interior de los dos espacios, la estructura del quehacer democrático es similar pero no igual, varía de contexto a contexto por cuanto se habla de la implementación de una democracia de tipo estatal propia de una acción colectiva política con fronteras concretas y palpables. En el caso del espacio social, la democracia se caracteriza por la invisibilidad de las fronteras, la facilidad en el desenvolvimiento de las personas y la movilidad sin obstrucciones por lo cual es fácil la construcción de consensos diversos comparativamente con la escala estatal, entre otras.

El espacio social en la praxis está constituido de múltiples áreas, de las cuales solamente existen algunas "puertas abiertas" para determinadas personas. Regularmente son aquellas que tienen mayor acceso al área laboral, al entretenimiento y a la diversión. Habrá quienes tienen mayor acceso a las áreas industrial y la manufactura que a la académica, la bolsa de valores, la especulación financiera y la propia acumulación de capital. Las áreas sociales son conocidas como los espacios diferentes en que cada individuo tiene la oportunidad de acceder a lo largo de su vida. La mayoría de los individuos las tiene a la vista, solamente algunos tienen ingreso en ciertos espacios, muy pocos acceden a una buena parte de los ámbitos sociales, por lo que realmente solo son algunos individuos los que cuentan con posesiones y un estatus alto. Son estos quienes ingresan a todas o la mayoría de los lugares que pertenecen al espacio social.

Otro punto importante se refiere a que las actividades y las experiencias vividas son distintas, nunca se repiten y esto es análogo en ambos espacios pues, aunque se vive en un mismo escenario social con apariencia de libre ingreso, la posibilidad vivencial es diferente. Incluso entre cada contexto son diversos los procesos de construcción del mundo de vida puesto que cada práctica se asume como parte de ciertos ámbitos que conforman los espacios social y estatal. Cuando se alude al espacio estatal no se contemplan los espacios federales, solamente al territorio estatal como punto de acción y movilidad principal. No es lo mismo hablar de industrias a escala municipal que a escala estatal, regional o federal, puesto que tienen diferencias notables en organización e infraestructura.

Tampoco es lo mismo acceder, en el caso de la educación, a una universidad estatal, grande, con recursos para la investigación y gestión académica que a una universidad de menor tamaño como un instituto tecnológico que depende de montos económicos reducidos o comparativamente con una universidad intercultural que, aunque depende de los auspicios estatales, sus ingresos suelen ser menores que los de una entidad principal. Menos aún se puede equiparar con una universidad privada que depende de sus colegiaturas para existir y casi no hay investigación, solamente docencia. Perviven de los pagos que captan a través de sus colegiaturas, todo para al menos seguir operando día a día.

Son múltiples los matices y las dinámicas de los espacios estatal y social. Son parte del mismo campo de la realidad general que básicamente consiste y se define como todo lo habido y por haber, es universal, es todo lo que existe, es palpable y patente. En términos de Bourdieu (2002), aunque son distintos sociológicamente, sus procesos pragmáticos y su conformación son diferentes, la estructura de las decisiones es diversa, igual que su forma y arquitectura general.

El espacio estatal es limitado y finito. El espacio social es ilimitado, infinito y universal. El primero tiene un contorno específico de índole territorial con fronteras definidas, posee límites en todos los sentidos: políticos, sociales, económicos y culturales. Los ingresos son restringidos, mientras que el espacio social, además de ser universal, no tiene fronteras geográficas, su infinitud es filosófica, abstracta, teórica y conceptual, también es psíquica y emocional, las personas no se mueven por fronteras definidas, sino que son una expresión de la propia libertad de su ser y avanzan venciendo los obstáculos que produce la estructura.

Las definiciones, terminologías, continuidades y rupturas entre ambos términos son pragmáticas y conceptuales. Así se asevera que el espacio estatal es una categoría de frontera, con límites bien definidos, mientras que el espacio social es una categoría universal sin límites físicos. Esto quiere decir que por categoría de frontera se hace referencia a que el análisis de los fenómenos y los distintos objetos de estudio se restringen a su escala territorial, que puede ser estatal, federal, municipal, regional, metropolitana, conurbada o local, mientras que la categoría universal indica que la profundidad epistemológica es más amplia y está implícita en la construcción de los diversos análisis. Esto implica a todos los fenómenos y objetos habidos y por haber en la fuente del saber universal, que son los tipos de conocimiento que la realidad filosófica ostenta también en el ámbito de las ciencias sociales, el derecho y la seguridad pública. Es fundamental decir que ambas categorías son complementarias y aunque tienen sus propiedades bien definidas la estructura constitutiva que les caracteriza no es la misma.

El concepto de espacio estatal

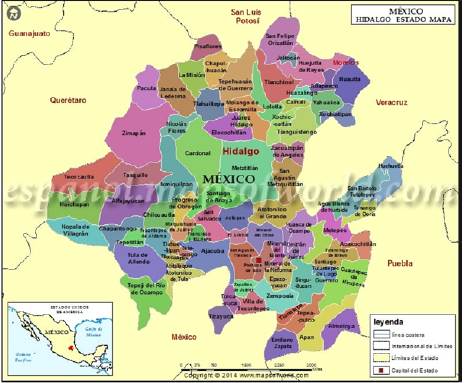

Hasta aquí se ha dado un panorama general sobre el espacio social y algunos elementos del espacio estatal. Ahora es momento de profundizar para vislumbrar la estructura del concepto de espacio estatal. He aquí un ejemplo, el estado de Hidalgo se ubica en la región centro de México y limita con los estados de México, Ciudad de México, Querétaro, Morelos y Tlaxcala (figura 1).

Por espacio estatal se comprende, desde la perspectiva de Iazzetta (2008), al lugar donde están contenidas ciertas energías vinculadas con lo público-estatal e "indica las capacidades colectivas que el Estado posee para conformar un espacio común y compartido", en este caso Hidalgo. Muy al estilo de Monroy Gaytán (2004), Low (2005) y Pedraza Ortega (2010) cuando hablan sobre la transformación del espacio social, se aplica el principio conceptual de transformación en la historia del estado de Hidalgo a las características de la irrupción de intensas transformaciones que acaecen diariamente. Los distintos municipios que conforman la entidad se han desarrollado con base en la presencia de conflictos originados por actores que explican la emergencia de formas singulares de sociabilidad.

Se retoman las posturas de Ricartt y Remesar (2013) para expresar que hablar de espacio estatal alude a la articulación entre políticas regionales, agendas de gobierno y actores estatales que han intervenido en la organización de los centros urbanos. Este concepto es similar a las nociones que delineara Harvey (2007) en su teoría de los espacios de la ciudad, la cual da cuenta de la importancia que conlleva la reconfiguración de los espacios disponibles para todos los sectores. Si seguimos la lógica del autor, la clave está en el modo de acercarse a los problemas urbanos, puesto que afirma que la evolución de los procesos influye en el progreso e imagen de los contextos. Al retomar la idea de campo social de Bourdieu, el concepto de espacio estatal alude a un campo de fuerzas en el que confluyen los actores gubernamentales, económicos y civiles para establecer la mejor ruta para el desarrollo urbano.

De acuerdo con Harvey (2007) y Quintana (2010) "las políticas públicas se han acercado, por lo menos desde hace 30 años, al fenómeno del ordenamiento territorial y movilidad urbana, así como al fenómeno del crecimiento de los centros urbanos". El concepto de espacio estatal estaría conformado por uno de los aspectos más urgentes en la praxis: El equipamiento urbano. El sector gubernamental ha buscado aprovechar lugares no ocupados a fin de incentivar su utilización, así como el involucramiento de la ciudadanía en este asunto. Cabe resaltar que todo espacio estatal, como en este caso el hidalguense, se renueva a cada instante, aunque sea por medio de dilemas y tensiones.

Hablar de supeditar cada área del espacio estatal a la lógica de producción del capital implica la participación de los actores financieros y elaborar un diagnóstico adecuado, que resulta imprescindible para lograr los objetivos que se persiguen. Los grupos sociales no están exentos de transformarse junto con el espacio, pues han buscado allegarse diversos beneficios para el florecimiento particular y colectivo.

Un punto relevante del concepto de espacio estatal se centra en lo que explica Gasca Zamora (2009) sobre el desarrollo de políticas industriales, las cuales, según dice, implican la conformación de zonas vitales delimitadas con el fin de especializar las actividades productivas como una manera de imprimir dinamismo al ámbito económico para motivar una desconcentración a todos los niveles del aparato administrativo y fiscal. Para este autor se trata de una organización del sistema tributario en todas las escalas, que requiere de la articulación estatal con el municipio, las regiones, las comunidades y las localidades. La articulación entre zonas vitales estatales, el sector manufacturero y las iniciativas en el tema del transporte vinculan insoslayablemente el desarrollo productivo con las transformaciones en el ámbito espacial.

Tal parece que las constantes reconfiguraciones espaciales son el resultado de vínculos tensos entre actores y elementos que determinan la configuración del espacio estatal. Aquellos que luchan por apropiarse de algún ámbito social quieren predominar sobre los ámbitos productivos más importantes. Hay una tendencia hacia la confrontación para luchar y ganar los ámbitos secundarios, los asociados con los ramos de los servicios y comercios, además de las manufacturas. Las experiencias conflictivas que se generan a través del choque de fuerzas son, como se menciona, un elemento importante para comprender la compleja reconstitución espacial. Las experiencias cotidianas se originan como una serie de relaciones en las que cada actor lucha por imponer su sentido de la vida y la cotidianidad.

El espacio estatal en Hidalgo es un lugar donde las distintas fuerzas provocan colisiones que reflejan tres características:

Se generan grupos, asociaciones o cofradías en las que se armonizan propósitos y se definen cursos de acción para adueñarse de ciertos ámbitos,

Tratan de generar lógicas que imperan sobre las prácticas y los discursos de otros actores.

Los principales causantes de la reorganización espacial son los grupos que detentan los capitales financieros y políticos que entran en pugna.

Cuando se habla de espacio estatal inevitablemente se hace alusión al hecho de estar ante la presencia de pugnas y confrontaciones que se vuelven parte de la dinámica socio-urbana de los diferentes estados del país, en parte porque el proceso de crecimiento espacial radica en que las personas puedan incluirse en los ámbitos de la sociedad. Toda convivencia genera relaciones que a su vez producen experiencias felices y también conflictivas, parte de la reproducción de los espacios estatal y social.

Conclusiones

En este trabajo hemos vislumbrado algunas características sobre el espacio social y el espacio estatal. La dificultad estriba en que la construcción del espacio, en términos generales, está dada en función de la dinámica de los actores y la condición de las estructuras sociales, principales transformadores del panorama estatal. También habría que dar cuenta de las actividades de los actores y las propiedades de sus acciones.

La participación de los actores en el espacio social está dada por la aparición del conflicto y la construcción de experiencias. El mismo curso evolutivo de la sociedad es reflejo de la transformación histórica. Las vivencias y las relaciones entre actores también se reconfiguran continuamente de acuerdo con el paso del tiempo. Los actores emergen, se desarrollan y con su acción el espacio es modificado. La estabilidad de los ámbitos que lo conforman pasa en buena medida por el nacimiento de relaciones que ejercen un importante influjo. Las relaciones entre grupos e individuos se ven impregnadas por la acción de actores, quienes día con día dotan de una nueva esencia al espacio.

La actividad que los actores sociales ejercen sobre los contextos ha incidido en la transformación de los ámbitos que conforman al espacio. Se piensa que toda intervención humana resultará en una estabilidad definitiva, aunque por momentos se vivan periodos de crisis en diferentes grados. Las convivencias se generan con el fin de hacer predominar el capital e imperar en el espacio de las relaciones cotidianas. El predominio de los actores les confiere la capacidad de supeditar a los demás en sus propias decisiones. La intención de los actores es sujetar a otros grupos dentro de cada ámbito y esto es considerado una condición de la transformación espacial.

La reconstitución del espacio es una categoría multidimensional, compleja e histórica, que es necesario apuntalar con contribuciones desde la sociología para comprender por qué la sociedad va en camino a encontrar su propia eternidad, que estriba en la conservación de los territorios y en asegurar la calidad de vida de la ciudadanía.

Cuando se habla de imperar en el espacio significa que las decisiones principales han de ser originadas como producto de la iniciativa de ciertos grupos que, por su rango o jerarquía en la escala de posiciones, imponen al tejido un conjunto de determinaciones para conformar la estructura. Es el espacio social el lugar donde los actores despliegan sus hábitos, generan pugnas, tensiones y a la vez luchan por imperar en los contextos. Toda convivencia puede generar conflictos que a su vez producen reestructuraciones en el marco de las relaciones cotidianas. Dan vida a las nuevas formas de concebir al espacio social y devienen en inéditas experiencias sociales.

Los conceptos de espacio social y espacio estatal facilitan el análisis de la producción de conflictos y experiencias que ipso facto caminan de la mano, instante con instante, produciendo nuevas relaciones y una renovación constante de la estructura espacial. Los actores que participan de las dinámicas continuamente se renuevan. Las relaciones de convivencia, los conflictos subyacentes y las experiencias acuñadas son aspectos que pertenecen a la estructura del espacio, en sus dos acepciones, que están en constante renovación.